Dictionnaire infernal/6e éd., 1863/Texte entier p3

Mais Michel Schramm, en songeant qu’il avait vendu son âme, perdit tout repos. Il eut l’heureux | courage ou plutôt la grâce de retourner à Dieu. Il se rendit chez les jésuites de Molsheim, abjura sa lâcheté et fut délivré au bout de trois semaines, le démon, contraint par les exorcismes, ayantrendu son pacte. Ce qui eut lieu le 13 janvier 1613[1].

Schroettelis, les esprits montagnards ou gnomes en Suisse.

Schroter (Ulrich). En 1552, à Willissaw, dans le canton de Lucerne, un joueur de profession, nommé Ulrich Schroter, se voyant malheureux au jeu, proférait des blasphèmes qui ne rendaient pas ses parties meilleures. Il jura que, s’il ne gagnait pas, dans la chance qui allait tourner, il jetterait sa dague contre un crucifix qui était sur la cheminée. Les menaces d’Ulrich n’épouvantèrent point celui dont il outrageait l’image ; Ulrich perdit encore. Furieux, il se lève, lance sa dague, qui n’atteignit pas son but sacrilège, et aussitôt, disent les chroniques du temps, une troupe de démons tombe sur lui et l’étouffe, avec un bruit si épouvantable, que toute la ville* en fut ébranlée[2].

Sciamancie, divination qui consiste à évoquer les ombres des morts, pour apprendre les choses futures. Elle différait de la nécromancie et de la psychomancie en ce que c’était, non l’âme ni le corps du défunt qui paraissait, mais seulement un simulacre.

Sciences. Les musulmans attribuent la diffusion des sciences dans le monde à Édris, qui n’est autre qu’Énoch. Ce nom Édris vient d’un mot arabe qui signifie méditation, étude. Édris, disent-ils, fut l’un des plus anciens prophètes. Dieu lui envoya trente volumes qui renfermaient les principes de toutes les sciences et de toutes les connaissances humaines. Il fit la guerre aux infidèles descendus de Caïn, et réduisit le premier en esclavage ses prisonniers de guerre ; il inventa la plume et l’aiguille, l’arithmétique et l’astronomie. Édris vécut 375 ans et fut enlevé au ciel.

Sciences occultes ou Sciences secrètes. On donne ce nom à la magie, à la théurgie, au plus grand nombre des divinations, à la jurisprudence des pactes, à l’art notoire, à l’art des talismans, aux pratiques des grimoires, aux secrets et aux combinaisons des sorciers, aux procédés qui évoquent, dirigent ou renvoient les démons et les esprits, etc., etc., etc.

Scimasar, une des douze espèces d’augures que Michel Scot distingue dans son Traité de la physionomie. Il l’appelle Scimasar nova. Lorsque vous voyez, dit-il, un homme ou un oiseau derrière vous, qui vous joint ou vous passe, s’il passe à votre droite, c’est bon augure, et mauvais s’il passe à votre gauche.

Sciopodes, peuples fabuleux de l’Éthiopie, dont parle Pline, lesquels, n’ayant qu’un pied, s’en servaient pour se mettre à l’ombre du soleil, en se couchant par terre et levant leur pied en l’air.

Scopelisme, sorte de maléfice qu’on donnait par le moyen de quelques pierres charmées. On jetait une ou plusieurs pierres ensorcelées dans un jardin ou dans un champ : la personne, qui les découvrait ou y trébuchait en recevait le maléfice, qui faisait parfois mourir.

Scorpion. Les Persans croient que, par le moyen de certaines pierres merveilleuses, on peut ôter le venin aux scorpions, qui se trouvent chez eux en grand nombre.

Frey assure qu’il n’y a jamais eu ni de serpents ni de scorpions dans la ville de Hamps, à cause de la figure d’un scorpion gravée sur un talisman dans les murailles de cette ville.

Scot, magicien. Voy. Sibylles, à la fin.

Scotopètes. Voy. Circoncellions.

Scott (Michel), magicien écossais, que Dante a mis dans son enfer. Il vivait au treizième siècle.

Scott (Réginald) a publié en Angleterre une description et statistique du gouvernement des démons. Il n’est pas d’accord avec Wierus.

Scott (Walter). Voy. Walter Scott.

Scouminkes, esprits familiers allemands, qui s’attachent surtout aux maisons nobles.

Scox ou Chax, duc et grand marquis des

Scylla, nymphe dont Glaucus fut épris. N’ayant pu la rendre sensible, il eut recours à Circé, qui mit un charme dans la fontaine où Scylla avait coutume de se baigner. À peine y fut-elle entrée, qu’elle se vit changée en un monstre qui avait douze griffes, six gueules et six têtes ; une meute de chiens lui sortait de la ceinture. Effrayée d’elle-même, Scylla se jeta dans la mer à l’endroit où est le détroit qui porte son nom.

Sébhil ou Sébhaël, génie qui, selon les musulmans, tient les livres où sont écrites les bonnes et les mauvaises actions des hommes.

Secrétain (Françoise), sorcière qui fut brûlée à Saint-Claude, en Franche-Comté, sous Boguet. Elle avoua qu’elle avait vu le diable, tantôt en forme de chien, tantôt en forme de chat, tantôt en forme de poule[4]. Elle le vit aussi sous les traits peu agréables d’un grand cadavre…

Secrets merveilleux. Faites tremper une graine quelconque dans la lie de vin, puis jetez-la aux oiseaux ; ceux qui en tâteront s’enivreront et se laisseront prendre à la main. Mangez à jeun quatre branches de rue, neuf grains de genièvre, une noix, une figue sèche et un peu de sel, pilés ensemble, vous vous maintiendrez en parfaite santé, dit le Petit Albert. Qu’on pile et qu’on prenne dans du vin une pierre qui se trouve dans la tête de quelques poissons, Avicenne dit qu’on guérira de la pierre. Mizaldus prétend que les grains d’aubépine, pris avec du vin blanc, guérissent de la gravelle. La grenouille des buissons, coupée et mise sur les reins, fait tellement uriner, si l’on en croit Cardan, que les hydropiques en sont souvent guéris.

Qu’on plume, qu’on brûle et qu’on réduise en poudre la tête d’un milan, qu’on en avale dans de l’eau autant qu’on peut en prendre avec trois doigts, Mizaldus promet qu’on guérira de la goutte. Cardan assure encore qu’une décoction de l’écorce du peuplier blanc, appliquée sur les membres souffrants, guérit la goutte sciatique. Wecker déclare qu’une tasse de thé guérit les morsures des vipères.

On voit dans Thiers qu’on fait sortir les ordures des yeux en crachant trois fois.

Ce ne sont là que des secrets de santé. Leloyer dit que, pour se garantir des enchantements, il faut cracher sur le soulier du pied droit, et qu’on se préserve des maléfices en crachant trois fois sur les cheveux qu’on s’arrache en se peignant, avant de les jeter à terre.

Un ancien assure qu’une vierge arrête la grêle en en mettant trois grains dans son sein. Nous entrons là dans les secrets plus mystérieux. On empêche un mari de dormir en mettant dans son lit un œuf d’hirondelle.

Mettez un œuf dans le vin : s’il descend de suite au fond, le vin est trempé ; s’il surnage, le vin est pur. Qu’on mêle l’herbe centaurée avec le sang d’une huppe femelle, et qu’on en mette dans une lampe avec de l’huile, tous ceux qui se trouveront présents se verront les pieds en l’air et la tête en bas. Si on en met au nez de quelqu’un, il s’enfuira et courra de toutes ses forces. Celui-ci est d’Albert le Grand, ou du moins du livre de secrets merveilleux qu’on lui attribue. Qu’on mette pourrir la sauge dans une fiole, sous du fumier, il s’en formera un ver qu’on brûlera. En jetant sa cendre au feu, elle produira un coup de tonnerre. Le même livre ajoute que, si on en mêle à l’huile de la lampe, toute la chambre semblera pleine de serpents.

La poudre admirable que les charlatans appellent poudre de perlimpinpin, et qui opère tant de prodiges, se fait avec un chat écorché, un crapaud, un lézard et un aspic, qu’on met sous de bonne braise jusqu’à ce que le tout soit pulvérisé[5]. On pourrait citer une foule de secrets pareils, car nous en avons de toutes les couleurs ; mais ceux qu’on vient de lire donnent une idée de la totalité. Voy. Charmes, Enchantements, Maléfices, Prières, Superstitions, etc.

Pline assure qu’un certain Babilius fit en six jours la traversée de la Sicile à Alexandrie, par la vertu d’une herbe dont il ne dit pas le nom. On cite d’autres voyageurs qui ont fait en un jour cent lieues à pied au moyen de la jarretière du bon voyageur. Voy. Jarretière.

Il y a des livres très-gros, uniquement consacrés aux formules des secrets dits naturels et des secrets dits magiques. Nous devons donner une idée textuelle de cette partie de l’encyclopédie infernale.

« Composition de mort, ou la pierre philosophale. — Prenez un pot de terre neuf, mettez-y une livre de cuivre rouge avec une demi-chopine d’eau-forte que vous ferez bouillir pendant une demi-heure : après quoi vous y mettrez trois onces de vert-de-gris que vous ferez bouillir une heure ; puis vous mettrez deux onces et demie d’arsenic que vous ferez bouillir une heure ; vous y mettrez trois onces d’écorce de chêne, bien pulvérisée, que vous laisserez bouillir une demi-heure, une potée d’eau rose bouillie douze minutes, trois onces de noir de fumée que vous laisserez bouillir jusqu’à ce que la composition soit bonne. Pour voir si elle est assez cuite, il faut y tremper un clou : si elle y prend, ôtez-la ; elle vous procurera une livre et demie de bon or ; et si elle ne prend point, c’est une preuve qu’elle n’est pas assez cuite ; la liqueur peut servir quatre fois.

» Pour faire la baguette divinatoire et la faire tourner. — Dès le moment que le soleil paraît sur l’horizon, vous prenez de la main gauche une baguette vierge de noisetier sauvage et la coupez de la droite en trois coups, en disant : Je te ramasse au nom d’Eloïm, Matrathon, Adonai et Semiphoras, afin que tu aies la vertu de la verge de Moïse et de Jacob, pour découvrir tout ce que je voudrai savoir. Et pour la faire tourner, il faut dire, la tenant serrée dans ses mains par les deux bouts qui font la fourche : Je te recommande au nom d’Eloïm, Matrathon, Adonài et Semiphoras, de me relever…

» Pour gagner toutes les fois qu’on met aux loteries. — Il faut, avant de se coucher, réciter trois fois cette oraison, après quoi vous la mettrez sous l’oreiller, écrite sur du parchemin vierge, sur lequel vous aurez fait dire une messe du Saint-Esprit…, et pendant le sommeil le génie de votre planète vient vous dire l’heure où vous devez prendre votre billet : Domine Jesu Christe, qui dixisti ego sum, via, veritas et vita, ecce enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiæ tuæ manifestasti mihi, adhuc quæ révélés in hac nocte sicut ita revelatum fuit parvulis solis, incognita et ventura unaque alia me doceas, ut possim omnia cognoscere, si et si sit ; ita monstra mihi montem ornatum omni vino bono, pulclirum et gratum pomarium, aut quamdam rem gratam, sin autem ministra mihi ignem ardentem, vel aquarum currentem, vel aliam quamcunque rem quæ Domino placeat, et vel Angeli Ariel, Rubiel et Barachiel sitis mihi multum amatores et factores ad opus istud obtinendum quod cupio scire, videre, cognoscere et prævidere per ilium Deum qui venturus est judicare vivos et mortuos, et sæculum per ignem. Amen. Vous direz trois Pater et trois Ave Maria pour les âmes du purgatoire…

» Pour charmer les armes à feu. — Il faut dire : — Dieu y ait part et le diable la sortie, — et lorsqu’on met en joue, il faut dire en croisant la jambe gauche sur la droite : — Non tradas Dominum nostrum Jesum Christum. Mathon. Amen…

» Pour parler aux esprits la veille de la Saint-Jean-Baptiste. — Il faut se transporter, de onze heures à minuit, près d’un pied de fougère, et dire : — Je prie Dieu que les esprits à qui je souhaite parler apparaissent à minuit précis. — Et aux trois quarts vous direz neuf fois ces cinq paroles : Bar, Kirabar, Alli, Alla-Tetragramaton.

» Pour se rendre invisible. — Vous volerez un chat noir, et vous achèterez un pot neuf, un miroir, un briquet, un pierre d’agate, du charbon et de l’amadou, observant d’aller prendre de l’eau au coup de minuit à une fontaine ; après quoi, allumez votre feu, mettez le chat dans le pot, et tenez le couvert de la main gauche sans bouger ni regarder derrière vous, quelque bruit que vous entendiez ; et, après l’avoir fait bouillir vingt-quatre heures, vous le mettez dans un plat neuf ; prenez la viande et la jetez par-dessus l’épaule gauche, en disant ces paroles : Accipe quod tibi do, et nihil amplius[6] ; puis vous mettrez les os un à un sous les dents du côté gauche, en vous regardant dans le miroir ; et si ce n’est pas le bon os, vous le jetterez de même, en disant les mêmes paroles jusqu’à ce que vous l’ayez trouvé, et sitôt que vous ne vous verrez plus dans le miroir, retirez-vous à reculons en disant : Pater, in manus tuas commendo spiriturn meum…

» Pour faire la jarretière de sept lieues par heure. — Vous achèterez un jeune loup au-dessous d’un an, que vous égorgerez avec un couteau neuf à l’heure de Mars, en prononçant ces paroles : Adhumalis cados ambulavit infortitudine cibi illius ; puis vous couperez sa peau en jarretières larges d’un pouce, et y écrirez dessus les mêmes paroles que vous avez dites en l’égorgeant, savoir, la première lettre de votre sang, la seconde de celui du loup, et immédiatement de même jusqu’à la fin de la phrase. Après qu’elle est écrite et sèche, il faut la doubler avec un padoue de fil blanc, et attacher deux rubans violets aux deux bouts pour la nouer du dessus au-dessous du genou ; il faut prendre garde qu’aucune femme ou fille ne la voie ; comme aussi la quitter avant de passer une rivière, sans quoi elle ne serait plus assez forte.

» Composition de l’emplâtre pour faire dix lieues par heure. — Prenez deux onces de graisse humaine, une once d’huile de cerf, une once d’huile de laurier, une once de graisse de cerf, une once de momie naturelle, une demi-chopine d’esprit-de-vin et sept feuilles de verveine. Vous ferez bouillir 16 tout dans un pot neuf jusqu’à demi-réduction ; puis vous en formez les emplâtres sur de la peau neuve, et, lorsque vous les appliquez sur la rate, vous allez comme le vent. Pour n’être point malade quand vous le quittez, il faut prendre trois gouttes de sang dans un verre de vin blanc.

» Composition de l’encre pour écrire les pactes. — Les pactes ne doivent point être écrits avec l’encre ordinaire. Chaque fois qu’on fait une appellation à l’esprit, on doit en changer. Mettez dans un pot de terre verpissé neuf de l’eau de rivière et la poudre décrite ci-après. Alors prenez des branches de fougère cueillie la veille de la Saint-Jean, du sarment coupé en pleine lune de mars ; allumez ce bois avec du papier vierge, et dès que votre eau bouillira, votre encre sera faite. Observez bien d’en changer à chaque nouvelle écriture que vous aurez à faire. Prenez dix onces de noix de galle et trois onces de vitriol romain, ou couperose verte ; d’alun de roche ou de gomme arabique, deux onces de chacun ; mettez le tout en poudre impalpable, dont, lorsque vous voudrez faire de l’encre, vous préparerez comme il est dit ci-dessus.

» Encre pour noter les sommes qu’on prendra dans les trésors cachés et pour en demander de plus fortes à Lucifuge[7] dans les nouveaux besoins. — Prenez des noyaux de pêche sans en ôter les amandes, mettez-les dans le feu pour les réduire en charbons bien brûlés ; alors retirez-les, et, lorsqu’ils sont bien noirs, prenez-en une partie, que vous mêlerez avec autant de noir de fumée ; ajoutez-y deux parties de noix de galle concassées ; faites dans l’huile desséchée de gomme arabique quatre parties ; que le tout soit mis en poudre très-fine et passée par le tamis. Mettez cette poudre dans de l’eau de rivière. Il est inutile de faire remarquer que tous les objets décrits ci-dessus doivent être absolument neufs.

» Lecteur bénévole, dit pour sa conclusion l’auteur de ces recettes, dont nous ne donnons que le bouquet, pénétre-toi bien de tout ce que le grand Salomon vient de t’enseigner par mon organe. Sois sage comme lui, si tu veux que toutes les richesses que je viens de mettre en ton pouvoir puissent faire ta félicité. Sois humain envers tes semblables, soulage les malheureux ; vis content. Adieu. »

Il est triste de savoir que de tels livres se vendent en grand nombre dans nos campagnes. Les voltairiens se plaignent de l’innocente diffusion de quelques petites brochures pieuses qui prêchent la paix ; ils ne disent rien des Grimoires et des Clavicules.

Segjin, septième partie de l’enfer chez les mahométans. On y jette les âmes des impies, sous un arbre noir et ténébreux, où l’on ne voit jamais aucune lumière ; ce qui n’est pas gai.

Seidur, magie noire chez les Islandais. V. Nid.

Seings. Divination à l’aide des seings, adressée par Mélampus au roi Ptolémée. — Un seing ou grain de beauté, au front de l’homme ou de la femme, promet des richesses. Un seing auprès des sourcils d’une femme la rend à la fois bonne et belle ; auprès des sourcils d’un homme, un seing le rend riche et beau. Un seing dans les sourcils promet à l’homme cinq femmes et à la femme cinq maris. Celui qui porte un seing à la joue deviendra opulent. Un seing à la langue promet le bonheur en ménage. Un seing aux lèvres indique la gourmandise. Un seing au menton annonce des trésors. Un seing aux oreilles donne une bonne réputation. Un seing au cou promet une grande fortune ; mais pourtant celui qui porte un seing derrière le cou pourrait bien être décapité. Un seing aux reins caractérise un pauvre gueux. Un seing aux épaules annonce une captivité. Un seing à la poitrine ne donne pas de grandes richesses. Celui qui porte un seing sur le cœur est quelquefois méchant ; celui qui porte un seing au ventre aime la bonne chère. Ceux qui ont un seing aux mains auront beaucoup d’enfants. Voy. Chiromancie.

Sel. Le sel, dit Boguet, est un antidote souverain contre la puissance de l’enfer. Le diable a tellement le sel en haine qu’on ne mange rien de salé au sabbat. Un Italien, se trouvant par hasard à cette assemblée pendable, demanda du sel avec tant d’importunité, que le diable fut contraint d’en faire servir. Sur quoi l’Italien s’écria : — Dieu soit béni, puisqu’il m’envoie ce sel ! et tout délogea à l’instant. Quand du sel se répand sur la table, mauvais présage, que l’on conjure en prenant une pincée du sel répandu et le jetant derrière soi avec la main droite par-dessus l’épaule gauche. Les Écossais attribuent une vertus extraordinaire à l’eau saturée de sel ; les habitants des Hébrides et des Orcades n’oublient jamais de placer un vase rempli d’eau et de sel sur la poitrine des morts, afin, disent-ils de chasser les esprits infernaux. Le sel est le symbole de l’éternité et de la sagesse, parce qu’il ne se corrompt point. Voy. Salière.

Sépar. Voy. Vépar.

Séphirioths (les) sont dans la cabale des êtres supérieurs mal définis.

Sépulture. Quelques philosophes qui voyageaient en Perse, ayant trouvé un cadavre abandonné sur le sable, l’ensevelirent et le mirent en terre. La nuit suivante, un spectre apparut à l’un de ces philosophes et lui dit que ce mort était le corps d’un infâme qui avait commis un inceste, et que la terre lui refusait son sein. Les philosophes se rendirent le lendemain au même lieu pour déterrer le cadavre ; mais ils trouvèrent la besogne faite, et continuèrent la route sans plus s’en occuper. Voy. Mort et Funérailles.

Nous pouvons ajouter un trait de plus aux bizarreries des usages funèbres.

Jonas, l’un des rois comans, mourut subitement avant d’être baptisé ; pour cette raison, on l’enterra comme païen hors des murs de Constantinople. On permit à ses officiers de faire ses funérailles selon leurs pratiques barbares. Son monument fut dressé sur une éminence, et dans la fosse, autour de son cadavre, on pendit à sa droite et à sa gauche plusieurs de ses écuyers qui s’offrirent volontairement à aller servir leur maître dans l’autre monde.; on y pendit aussi, pour le même usage, vingt-six chevaux vivants.

Sermons. Le diable, qui affecte de singer tous les usages de l’Église, fait faire au sabbat des sermons auxquels doivent assister tous les

Serosch, génie de la terre chez les Parsis. Il préserve l’homme des embûches du diable.

Serpent. C’est sous cette figure redoutée que Satan fit sa première tentation. Le serpent noir de Pensylvanie a le pouvoir de charmer ou de fasciner les oiseaux et les écureuils : s’il est couché sous un arbre et qu’il fixe ses regards sur l’oiseau ou l’écureuil qui se trouve au-dessus de lui, il le force à descendre et à se jeter directement dans sa gueule. Cette opinion est justement très-accréditée, et ceux qui la nient parce qu’elle tient du merveilleux ne connaissent pas les effets de la fascination naturelle. Il y a dans les royaumes de Juida et d’Ardra, en Afrique, des serpents très-doux, très-familiers, et qui n’ont aucun venin ; ils font une guerre continuelle aux serpents venimeux : voilà sans doute l’origine du culte qu’on commença et qu’on a continué de leur rendre dans ces contrées. Un marchand anglais, ayant trouvé un de ces serpents dans son magasin, le tua, et, n’imaginant pas avoir commis une action abominable, le jeta devant sa porte. Quelques femmes passèrent, poussèrent des cris affreux, et coururent répandre dans le canton la nouvelle de ce sacrilège. Une grande fureur s’empara des esprits : on massacra les Anglais ; on mit le feu à leurs comptoirs, et leurs marchandises furent consumées par les flammes.

Des chimistes ont soutenu que le serpent, en muant et en se dépouillant de sa peau, rajeunit, croît, acquiert de nouvelles forces, et qu’il ne meurt que par des accidents et jamais de mort naturelle. On ne peut pas prouver par des expériences la fausseté de cette opinion ; car si l’on nourrissait un serpent et qu’il vînt à mourir, les partisans de son espèce d’immortalité diraient qu’il est mort de chagrin de n’avoir pas sa liberté, ou parce que la nourriture qu’on lui donnait ne convenait point à son tempérament.

On dit qu’Ajax, roi des Locriens, avait apprivoisé un serpent de quinze pieds de long, qui le suivait comme un chien et venait manger à table. Voy. Alexandre de Paphlagonie, Âne, Harold, Haridi, etc.

Serpent de mer (Le grand). On se rappelle le bruit que fit en 1837 la découverte du grand serpent de mer vu par le navire le Havre à la hauteur des Açores. Tous les journaux s’en sont occupés ; et, après s’en être montrée stupéfaite, la presse, faisant volte-face, a présenté ensuite le grand serpent marin comme un être imaginaire. M. B. de Xivrey a publié à ce propos, dans le Journal des Débats, des recherches curieuses que nous reproduisons en partie :

« Les mers du Nord, dit-il, paraissent être aujourd’hui la demeure habituelle du grand serpent de mer, et son existence est en Norvège un fait de notoriété vulgaire. Ce pays a vu souvent échouer sur ses côtes des cadavres de ces animaux, sans que l’idée lui soit venue de mettre de l’importance à constater ces faits. Les souvenirs s’en sont mieux conservés lorsqu’il s’y sorciers quelque autre incident plus grave, comme la corruption de l’air causée quelquefois par la putréfaction de ces corps. Pontoppidan en a cité des exemples, mais jamais on n’avait pensé à rédiger, à l’occasion de pareils faits, un procès-verbal. Celui qui fut rédigé à Stronza offre les notions les plus précises que l’on possède sur la figure du serpent de mer. Nous y voyons notamment ce signe remarquable de la crinière, dont les observateurs plus anciens et les récits des Norvégiens s’accordent à faire mention. Nous le trouvons dans une lettre datée de Bergen, 21 février 1751, où le capitaine Laurent Ferry termine ainsi sa description du serpent de mer qu’il rencontra : « Sa tête, qui s’élevait au-dessus des vagues les plus hautes, ressemblait à celle d’on cheval ; il était de couleur grise, avec la bouche très-brune, les yeux noirs et une longue crinière qui flottait sur son cou. Outre la tête de ce reptile, nous pûmes distinguer sept ou huit de ses replis, qui étaient très-gros et renaissaient à une toise l’un de l’autre. Ayant raconté cette aventure devant une personne qui désira une relation authentique, je la rédigeai et la lui remis avec la signature des deux matelots, témoins oculaires, Nicolas Peterson Kopper et Nicolas Nicolson Angleweven, qui sont prêts à attester sous serment l’a description que j’en ai faite. »

» C’est probablement cette crinière que Paul Égède compare à des oreilles ou à des ailes dans sa description du serpent marin qu’il vit à son second voyage au Groenland : « Le 6 juillet, nous aperçûmes un monstre qui se dressa si haut sur les vagues, que sa tête atteignait la voile du grand mât. Au lieu de nageoires, il avait de grandes oreilles pendantes comme des ailes ; des écailles lui couvraient tout le corps, qui se terminait comme celui d’un serpent. Lorsqu’il se reployait dans l’eau, il s’y jetait en arrière et, dans cette sorte de culbute, il relevait sa queue de toute la longueur du navire. »

» Olaüs Magnus, archevêque d’Upsal au milieu du seizième siècle, fait une mention formelle de cette crinière, dans le portrait du serpent de deux cents pieds de long et de vingt de circonférence, dont il parle comme témoin oculaire : « Ce serpent a une crinière de deux pieds de long ; il est couvert d’écailles et ses yeux brillent comme deux flammes ; il attaque quelquefois un navire, dressant sa tête comme un mât et saisissant les matelots sur le tillac. » Les mêmes caractères, qui se reproduisent dans d’autres récits dont la réunion serait trop longue, se retrouvent dans les descriptions des poètes Scandinaves. Avec une tête de cheval, avec une crinière blanche et des joues noires, ils attribuent au serpent marin six cents pieds de long. Ils ajoutent qu’il se dresse tout à coup comme un mât de vaisseau de ligne, et pousse des sifflements qui effrayent comme le cri d’une tempête. Ici nous apercevons bien les effets de l’exagération poétique, mais nous n’avons pas les données suffisantes pour marquer le point précis où elle abandonne la réalité.

» En comparant ces notions[8] avec ce que peuvent nous offrir d’analogue les traditions du moyen âge et de l’antiquité, je trouve des similitudes frappantes dans la description qu’Albert le Grand nous a laissée du grand serpent de l’Inde : « Avicenne en vit un, dit-il, dont le cou était garni dans toute sa longueur de poils longs et gros comme la crinière d’un cheval. » Albert ajoute que ces serpents ont à chaque mâchoire trois dents longues et proéminentes. Cette dernière circonstance paraît une vague réminiscence de ce que Ctésias, dans ses Indiques, et d’après lui Élien, dans ses Propriétés des animaux, ont rapporté du ver du Gange. Pour la dimension, ce ver est sans doute inférieur à la grandeur que peut atteindre le serpent marin, puisque ces auteurs grecs lui donnent sept coudées de long et une circonférence telle qu’un enfant de dix ans aurait de la peine à l’embrasser. Les deux dents dont ils le disent pourvu, une à chaque mâchoire, lui servent à saisir les bœufs, les chevaux ou les chameaux qu’il trouve sur la rive du fleuve, où il les entraîne et les dévore. Il est à propos de remarquer ici qu’un grand nombre de traits d’Hérodote et même de Ctésias, rejetés d’abord comme des contes ridicules, ont été plus tard repris pour ainsi dire en sous-œuvre par la science, qui souvent y a découvert des faits vrais et même peu altérés. Malte-Brun a plusieurs fois envisagé Ctésias sous ce point de vue.

» Nous arrivons naturellement à l’épouvantable animal appelé odontotyrannus, dans les récits romanesques des merveilles qu’Alexandre rencontra dans l’Inde. Tous les romans dû moyen âge sur ce conquérant, provenant des textes grecs désignés sous le nom du Pseudo-Callisthène, sont unanimes sur l’odontotyrannus, dont parlent aussi plusieurs auteurs byzantins. Tous en font un animal amphibie, vivant dans le Gange et sur ses bords, d’une taille dont la grandeur dépasse toute vraisemblance, « telle, dit Palladius, qu’il peut avaler un éléphant tout entier ». Quelque ridicule que paraisse cette dernière circonstance, on pourrait y voir mie allusion hyperbolique à la manière dont les plus gros serpents terrestres dévorent les grands quadrupèdes, comme les chevaux et les bœufs ; ils les avalent en effet sans les diviser, mais après les avoir broyés, allongés en une sorte de rouleau informe, par les puissantes étreintes et les secousses terribles de leurs replis. Il est vrai que M. Grœfe, par une docte dissertation insérée dans les Mémoires de l’Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, a prétendu que l’odontotyrannus des traditions du moyen âge devait être un souvenir du mammouth. Le savant russe ne peut guère fonder cette singulière interprétation que sur les versions latines du roman d’Alexandre, dont monsignor Mai a publié un texte en 1818, sous le nom de Julius Valérius. Il est dit que l’odontotyrannus foula aux pieds (conculcavit) un certain nombre de soldats macédoniens. Le même récit se trouve dans une prétendue lettre d’Alexandre à Aristote, et dans un petit Traité des monstres et des bêtes extraordinaires, récemment publié. Mais dans les auteurs grecs que je viens d’indiquer, c’est-à-dire les divers textes grecs inédits du Pseudo-Callis-thène et Palladius, Cédrénus, Glycas, Hamarto-lus, on n’ajoute aucun détail figuratif à l’expression d’une grandeur énorme et d’une nature amphibie.

» Pour la qualité d’amphibie, qui n’appartient certainement pas au mammouth, peut-elle s’appliquer au grand serpent de mer ? Sir Everard Home, en proposant de placer parmi les squales celui qui avait échoué sur la place de Stronza, a prouvé par là qu’il le regardait comme un véritable poisson. Mais si l’on en fait un reptile, on lui supposera par cela même une nature amphibie, avec la faculté de rester indéfiniment dans l’eau, et l’on pourra en même temps rapporter au même animal les exemples de serpents énormes vus sur terre et consignés de loin en loin dans la mémoire des hommes. Le serpent de mer dont Olaüs Magnus a conservé une description était, au rapport du même prélat, un serpent amphibie qui vivait de son temps dans les rochers aux environs de Bergen, dévorait les bestiaux du voisinage et se nourrissait aussi de crabes. Un siècle plus tard, Nicolas Grammius, ministre de l’Évangile à Londen en Norvège, citait un gros serpent d’eau qui des rivières Mios et Banz, s’était rendu à la mer le 6 janvier 1656. « On le vit s’avancer tel qu’un long mât de navire, renversant tout sur son passage, même les arbres et les cabanes. Ses sifflements, ou plutôt ses hurlements, faisaient frissonner tous ceux qui les entendaient. Sa tête était aussi grosse qu’un tonneau, et son corps, taillé en proportion, s’élevait au-dessus des ondes à une hauteur considérable. »

» En des temps plus anciens, nous citerons le serpent de l’île de Rhodes, dont triompha au quatorzième siècle le chevalier Gozon, qui, par suite de cet exploit, trop légèrement traité de fable, devint grand maître de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem ; au seizième siècle, celui que Grégoire de Tours rapporte avoir été vu à Rome dans une inondation du Tibre, et qu’il représente grand comme une forte poutre : in modum trahis validæ. Le mot draco, dont se sert là notre vieil historien, est le terme de la bonne latinité, où il signifie seulement un grand serpent. Dans l’antiquité proprement dite, Suétone nous apprend qu’Auguste publia aux comices, c’est-à-dire annonça officiellement, la découverte faite en Étrurie d’un serpent long de soixante-quinze pieds. Dion Cassius dit que, sous le même prince, on vit dans la même contrée un serpent de quatre-vingt-cinq pieds de long, qui causa de grands ravages et fut frappé de la foudre. Le plus célèbre de tous ceux dont ont parlé les auteurs anciens est celui qu’eut à combattre l’armée romaine près de Carthage, sur les bords du lac Bagrada, pendant le second consulat de Régulus, l’an de Rome 498, qui répond à l’année 256 avant Jésus-Christ. Ce

» Philostorge parle de peaux de serpents de soixante-huit pieds de long, qu’il avait vues à Rome. Diodore rapporte qu’un serpent de quarante-cinq pieds de long fut pris dans le Nil et envoyé vivant à Ptolémée-Philadelphe à Alexandrie. Strabon, qui, d’après Agatharchides, parle d’autres serpents de la même grandeur, cite ailleurs Posidonius, qui vit dans la Cœlésyrie un serpent mort de cent vingt pieds de long et d’une circonférence telle que deux cavaliers séparés par son corps ne se voyaient pas.

» Alléguerons-nous que le même Strabon rapporte, d’après Onésicrite, que, dans une contrée de l’Inde appelée Aposisares, on avait nourri deux serpents, l’un de cent vingt pieds, l’autre de deux cent dix, et qu’on désirait beaucoup les faire voir à Alexandre ? Si nous ajoutions le serpent que Maxime de Tyr prétend avoir été montré par Taxile au même conquérant, et qui avait cinq cents pieds de long, nous arriverions dans les traditions de l’Orient, presque au même degré d’extension où nous avons vu les traditions Scandinaves, qui donnent six cents pieds à leur serpent de mer. Mais on peut juger par ces rapprochements que l’existence de cet animal, bien qu’entourée souvent de traits suspects, est loin d’être nouvelle ; qu’elle a été observée de bien des manières et depuis bien longtemps. Ce n’est pas, comme on le disait, un danger de plus pour les navigateurs ; car ce terrible monstre est déjà indiqué dans la Bible sous le nom de Léviathan, que l’Écriture applique à diverses bêtes énormes, ainsi que le remarque Bochart. Le prophète Isaïe l’applique ainsi : Léviathan, ce serpent immense ; Léviathan, serpent à divers plis et replis[9].

» Dans ce siècle, la présence du serpent de mer a été signalée en 1808, en 1815, en 1817 et en 1837. Il n’est pas présumable qu’on le rencontre plus fréquemment à l’avenir que par le passé ; du moins l’attention publique, appelée sur ce phénomène par les organes de la presse, portera à la publicité des faits du même genre qui pourraient survenir encore, et qui sans cela auraient passé inaperçus. L’auteur anglais qui le premier a publié ceux qu’il avait recueillis, et à qui nous devons toutes nos citations des témoignages modernes, fait aussi connaître le moyen que les pêcheurs norvégiens emploient pour se garantir du serpent de mer. Lorsqu’ils l’aperçoivent tout près d’eux, ils évitent surtout les vides que laisse sur l’eau l’alternative de ses plis et replis. Si le soleil brille, ils rament dans la direction de cet astre qui éblouit le serpent. Mais lorsqu’ils l’aperçoivent à distance, ils font toujours force de rames pour l’éviter. S’ils ne peuvent espérer d’y parvenir, ils se dirigent droit sur sa tête, après avoir arrosé le pont d’essence de musc. On a observé l’antipathie de cet animal pour ce parfum violent ; aussi les pêcheurs norvégiens en son t toujours pourvus quand ils se mettent en mer pendant les mois calmes et chauds de l’été. Dans la rencontre faite en 1837, les personnes qui étaient à bord du Havre ont aperçu seulement les ondulations du corps de l’immense reptile, et ont évalué approximativement sa longueur à plusieurs fois celle du navire. »

Sérug, esprit malin. Voy. Chassen.

Servants, lutins familiers dans les Alpes. Ils bêchent et entretiennent le jardin si on a pour eux des égards, ils le bouleversent si on les irrite. On les apaise en leur jetant de la main gauche une cuillerée de lait sous la table.

Servius-Tullius. Leloyer et d’autres prétendent que le roi de Rome Servius était fils d’un démon. Les cabalistes soutiennent de leur côté qu’il fut fils d’un salamandre.

Sethiens ou Sethites, hérétiques du deuxième siècle qui honoraient particulièrement le patriarche Seth, fils d’Adam. Ils disaient que deux anges avaient créé Caïn et Abel et débitaient beaucoup d’autres rêveries. Selon ces hérétiques, Jésus-Christ n’était autre que Seth, venu au monde une seconde fois. Ils forgèrent des livres sous le nom de Seth et des autres patriarches.

Séthus. Il y avait à la suite de l’empereur Manuel un magicien, nommé Séthus, qui rendit une fille éprise de lui par le moyen d’une pêche qu’il lui donna, à ce que conte Nicétas.

Sévère (Septime). Des historiens rapportent qu’à la sortie d’Antioche l’ombre de l’empereur Sévère apparut à Caracalla, et lui dit pendant son sommeil : « Je te tuerai comme tu as tué ton frère. »

Sexe. On prétend aussi reconnaître d’avance, à certains symptômes, le sexe d’un enfant qui n’est pas né. Si la mère est gaie dans sa grossesse, elle aura un garçon ; si elle est pesante du côté droit, elle aura un garçon. Si elle se sent lourde du côté gauche, elle aura une fille. Si elle est pâle et pensive, elle aura une fille. Albert le Grand donne à entendre qu’il naît des garçons dans un ménage où l’on mange du lièvre, et des filles dans une maison où l’on fait cas de la fressure de porc. Voici autre chose : Ems possède deux sources, la Bubenquelle et la Maegdenquelle, qui, selon les gens du pays, ont une vertu merveilleuse : en buvant de la première, on est sûr d’avoir des garçons, et en buvant de l’autre, d’avoir des filles. Croyez cela et buvez… du johannisberg ou du champagne[10].

Shamavedam, l’un des quatre livres sacrés des Indiens. C’est celui qui contient la science des augures et des divinations.

Shelo. Voy. Southcote.

Shoupeltins. Les habitants des îles Schetland appelaient ainsi des tritons ou hommes marins, dont les anciennes traditions et la superstition populaire ont peuplé les mers du Nord.

Sibylles. Les sibylles étaient chez les anciens des femmes enthousiastes qui ont laissé une

1° La sibylle de Perse. Elle se nommait Sam-bethe ; on la dit bru de Noé dans des vers sibyllins apocryphes.

2° La sibylle libyenne. Elle voyagea à Samos, à Delphes, à Claros et dans plusieurs autres pays. On lui attribue des vers contre l’idolâtrie : elle reproche aux hommes la sottise qu’ils font de placer leur espoir de salut dans un dieu de pierre ou d’airain, et d’adorer les ouvrages de leurs mains.

3° La sibylle de Delphes. Elle était fille du devin Tirésias. Après la seconde prise de Thèbes, elle fut consacrée au temple de Delphes par les Épigones, descendants des guerriers qui avaient pris Thèbes la première fois. Ce fut elle, selon Diodore, qui porta la première le nom de sibylle. Elle a célébré dans ses vers la grandeur divine ; et des savants prétendent qu’Homère a tiré parti de quelques-unes de ses pensées.

4° La sibylle d’Érythrée. Elle a prédit la guerre de Troie, dans le temps où les Grecs s’embarquaient pour cette expédition. Elle a prévu aussi qu’Homère chanterait cette guerre longue et cruelle. Si l’on en croit Eusèbe et saint Augustin, elle connaissait les livres de Moïse ; elle a parlé en effet de l’attente de Jésus-Christ. On lui attribue même des vers dont les premières lettres expriment, par acrostiche, Jésus-Christ, fils de Dieu. On l’a quelquefois représentée avec un petit Jésus et deux anges à ses pieds.

5° La sibylle cimmérienne a parlé de la sainte Vierge plus clairement encore que celle d’Érythrée, puisque, selon Suidas, elle la nomme par son propre nom.

6° La sibylle de Samos a prédit que les Juifs crucifieraient un juste qui serait le vrai Dieu.

7° La sibylle de Cumes, la plus célèbre de toutes, faisait sa résidence ordinaire à Cumes, en Italie. On l’appelait Déiphobe ; elle était fille de Glaucus et prêtresse d’Apollon. Elle rendait ses oracles au fond d’un antre qui avait cent portes, d’où sortaient autant de voix qui faisaient entendre ses réponses. Ce fut elle qui offrit à Tarquin le Superbe un recueil de vers sibyllins, dont on sait qu’il ne reçut que la quatrième partie : ces vers furent soigneusement conservés dans les archives de l’empire, au Capitole. Cet édifice ayant été brûlé du temps de Sylla, Auguste fit ramasser tout ce qu’il put de fragments détachés des vers sibyllins et les fit mettre dans des coffres d’or au pied de la statue d’Apollon Palatin[11], où l’on allait les consulter. Petit, dans son traité De sibylla, prétend qu’il n’y a jamais eu qu’une sibylle, celle de Cumes, dont on a partagé les actions et les voyages. Ce qui a donné lieu, selon lui, à cette multiplicité, c’est que cette fille mystérieuse a prophétisé en divers pays, mais c’est là une idée de savant à système.

8° La sibylle hellespontine. Elle naquit à Marpèse, dans la Troade : elle prophétisa du temps de Solon et de Crésus. On lui attribue aussi des prophéties sur la naissance de Notre-Seigneur.

9° La sibylle phrygienne. Elle rendait ses oracles à Ancyre, en Galatie. Elle a prédit l’annonciation et la naissance du Sauveur.

10° La sibylle tiburtine ou Albunée, qui fut honorée à Tibur comme une femme divine. Elle prédit que Jésus-Christ naîtrait d’une vierge à Bethléem et régnerait sur le monde.

11° La sibylle d’Épire. Elle a aussi prédit la naissance du Sauveur.

12° La sibylle égyptienne, a chanté également les mystères de la Passion et la trahison de Judas. Saint Jérôme pense que les sibylles avaient reçu du ciel le don de lire dans l’avenir en récompense de leur chasteté. Mais il paraît que les huit livres sibyllins que nous avons aujourd’hui sont en effet douteux. Bergier, dans son savant Dictionnaire de théologie, les croit supposés et les attribue dans ce cas aux gnostiques du deuxième siècle.

Sibylles modernes. Il y a eu succession, peu connue à la vérité, dans les sibylles. Pierre Crespet, dans ses deux livres De la haine des démons pour les hommes, en cite quelques faits. La grotte de Nursie, au pays de Naples, s’appelle encore la grotte de la Sibylle, et une sibylle y florissait dans le moyen âge et dans les premiers temps de la réforme. Dominique Mirabelli, dont nous ignorons l’origine, arrêté pour magie, car il portait avec lui des livres de magie, confessa, dans son interrogatoire, qu’il avait visité la sibylle de Nursie, avec quelques compagnons ; que Scot, l’un d’eux, avait reçu d’elle un livre mystérieux, avec un démon renfermé dans un anneau ; qu’il avait fait alors des choses prodigieuses devant plusieurs princes ; qu’à l’aide du livre et de l’anneau il pouvait se transporter où il voulait, toutes les fois qu’il n’avait pas les vents contraires. Il ajouta que l’autorité religieuse avait établi des surveillants à la porte de la grotte ; mais que ceux qui étaient initiés à la magie y entraient en se rendant invisibles. Il dépeignait la sibylle : « Sa taille était petite ; elle était assise sur un siège peu élevé, et ses cheveux flottaient jusqu’à terre. » Pendant que le visiteur s’entretenait avec elle, les éclairs et le tonnerre désolaient les environs de la grotte. Mirabelli, son ami Scot et ses autres compagnons furent emmenés à Paris. Nous ne savons pas ce qu’il advint d’eux. Mais ces faits ont du avoir lieu aux temps où les Français avaient le pouvoir à Naples.

Enfin nous avons eu dans mademoiselle Le-normand, dans mademoiselle Ledoux et dans d’autres femmes, des sibylles contemporaines. Il y en a une que nous ne nommons pas, car elle vit peut-être encore, en retraite sans doute ; elle faisait des horoscopes longuement écrits, et les débitait à bon marché en 1829.

Sicidites. Leloyer conte que ce magicien, appuyé sur les fenêtres de l’empereur Manuel Gomnène, avec les courtisans, regardait le port de Constantinople. Il arriva une petite chaloupe chargée de pots de terre. Sicidites offrit à ceux qui l’entouraient de leur faire voir le potier cassant ses pots ; ce qu’il effectua à l’instant au grand divertissement des courtisans qui se pâmaient de rire ; mais ce rire se changea en compassion quand ils aperçurent ce pauvre homme qui se lamentait, en s’arrachant la barbe, à la vue de tous ses pots cassés. Et comme on lui demandait pourquoi il les avait brisés de la sorte, il répondit qu’il avait vu un serpent à crête rouge et étincelante, entortillé autour de ses pots, qui le regardait la gueule ouverte et la tête levée comme s’il eût voulu les dévorer, et qu’il n’avait disparu qu’après tous les pots cassés. Un autre jour, pour se venger de quelques gens qui l’insultaient dans un bain, Sicidites se retira dans une chambre prochaine pour reprendre ses habits. Dès qu’il fut sorti, tous ceux qui étaient dans le bain détalèrent avec précipilation, parce que du fond de la cuve du bain il sortit des hommes noirs qui les chassaient à coups de pied.

Sidéromancie, divination qui se pratiquait avec un fer rouge, sur lequel on plaçait avec art un certain nombre de petites paillettes qu’on brûlait et qui jetaient des reflets comme les étoiles.

Sidragasum, démon qui a le pouvoir de faire danser les femmes mondaines.

Siffler le vent. « Cette coutume de siffler pour appeler le vent est une de nos superstitions nautiques, qui, malgré son absurdité, s’empare insensiblement, aux heures de calme, des esprits les plus forts et les plus incrédules ; autant vaudrait raisonner avec la brise capricieuse elle-même que d’essayer de convaincre le matelot anglais que, le vent soufflant où il lui plaît et quand il lui plaît, il ne sert à rien de l’invoquer. En dépit de la marche des intelligences, lorsque l’air manque à la voile, toujours le matelot sifflera[12]. »

Sifflet magique. La ville d’Hameln, en 1284, fut délivrée des rats qui l’infestaient en nombre immense par un magicien, lequel les attirait au son de sa flûte et les entraîna dans le Wéser, où ils se noyèrent. Mais les magistrats de la cité, ayant refusé de payer le prix convenu pour ce service, le même magicien, sifflant un autre air, entraîna tous les enfants d’Hameln, que leur parents ne revirent plus. Cet événement est constaté par plusieurs monuments très-graves[13].

Sigéani, esprit qui, dans le royaume d’Ava, préside à l’ordre des éléments et lance la foudre et les éclairs.

Signe de croix. Un Juif qui se rendait à Fondi, dans le royaume de Naples, fut surpris par la nuit et ne trouva pas d’autre gîte qu’un temple d’idoles, où il se décida, faute de mieux, à attendre le matin. Il s’accommoda comme il put dans un coin, s’enveloppa dans son manteau et se disposa à dormir. Au moment où il allait fermer l’œil, il vit plusieurs démons tomber de la voûte dans le temple et se disposer en cercle autour d’un autel. Le roi de l’enfer descendit aussi, se plaça sur un trône et ordonna à tous les diables subalternes de lui rendre compte de leur conduite. Chacun fit valoir les services qu’il avait rendus à la chose publique ; chacun fit l’exposé de ses bonnes actions. Le Juif, qui ne jugeait pas comme le prince des démons et qui trouvait leurs bonnes actions un peu mauvaises, fut si effrayé de la mine des démons et de leurs discours qu’il se hâta de dire les prières et de faire les cérémonies que la synagogue met en usage pour chasser les esprits malins. Mais inutilement : les démons ne s’aperçurent pas qu’ils étaient vus par un homme. Ne sachant plus à quoi recourir, le juif s’avisa d’employer le signe de la croix. On lui avait dit que ce signe était formidable aux démons ; il en eut la preuve, dit le légendaire, car les démons cessèrent de parler, aussitôt qu’il commença de se signer. Après avoir regardé autour de lui, le roi de l’enfer aperçut l’enfant d’Israël.

— Allez voir qui est là, dit-il à un de ses gens. Le démon obéit ; lorsqu’il eut examiné le voyageur, il retourna vers son maître. — C’est un vase de réprobation, dit-il ; mais il vient de s’appuyer du signe de la croix.

Sortons, reprit le diable. Nous ne pourrons bientôt plus être tranquilles dans nos temples. — En disant ces paroles, le prince des démons s’envola ; tous ses gens disparurent et le Juif se fit chrétien.

Silènes. On donnait ce nom aux satyres lorsqu’ils étaient vieux. On entendait aussi quelquefois par sylènes des génies familiers tels que celui dont Socrate se vantait d’être accompagné.

Simagorad. Grimoire. Voy. Charles vi.

Simle, partie du paradis Scandinave, d’un agrément assez médiocre.

Simon le magicien. Ce Simon, connu pour avoir voulu acheter aux apôtres le don de faire des miracles et pour avoir donné son nom maudit à la simonie, n’ayant pu traiter avec les saints, traita avec les démons. Il en avait un à sa porte sous la forme d’un gros dogue, et dès lors il fit des miracles ou plutôt des prestiges. Il disait que si on lui coupait la tête, il ressusciterait trois jours après. L’empereur le fit décapiter ; par ses artifices, il supposa la tête d’un mouton à la place de la sienne et se remontra le troisième jour. Il commandait à une faux de faucher d’elle-même, et elle faisait autant d’ouvrage que le plus habile faucheur. Sous le règne de l’empereur Néron, il parut un jour en l’air comme un oiseau. Mais saint Pierre, plus puissant que lui, le fit tomber, et il se cassa les jambes. Cet imposteur eut des disciples ; et on le croit le premier chef des gnostiques. Il attribuait la création aux Éons ou esprits ; il affirmait que les plus parfaits des divins Éons résidaient dans sa personne ; qu’un autre Éon, très-distingué, quoique du sexe féminin, habitait dans sa maîtresse Sélène, dont il contait des choses prodigieuses ; que lui, Simon, était envoyé de Dieu sur la terre pour détruire l’empire des esprits qui ont créé le monde matériel, et surtout pour délivrer Sélène de leur puissance. Il est certain que Simon, après sa mort, fut honoré comme un dieu par les Romains, et qu’il eut une statue[14].

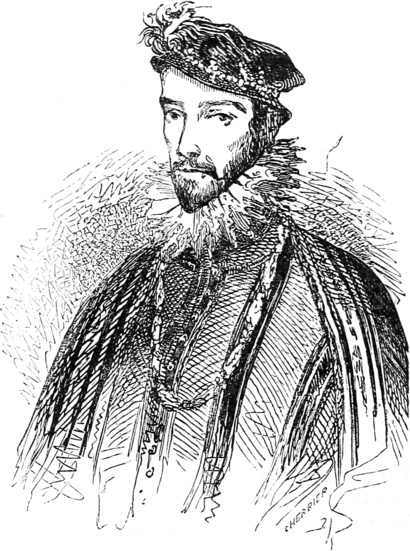

Simon de Pharès, auteur d’un recueil d’histoires de quelques célèbres astrologues et hommes doctes, qu’il dédia au roi Charles VIII. Il ne paraît pas que ce livre ait été imprimé[15].

Simonide. Un jour qu’il soupait chez un de ses amis, on vint l’avertir que deux jeunes gens étaient à la porte, qui voulaient lui parler d’une importante affaire. Il sort aussitôt, ne trouve personne ; et, dans l’instant qu’il veut rentrer à la maison, elle s’écroule et écrase les convives sous ses ruines. Il dut son salut à un hasard si singulier, qu’on le regarda, parmi le peuple, comme un trait de bienveillance de Castor et Pollux, qu’il avait chantés dans un de ses poèmes.

Simorgue, oiseau fabuleux que les. Arabes nomment Anka, les rabbins Jukhneh, et que les Perses disent habiter dans les montagnes de Kaf. Il est si grand qu’il consomme pour sa subsistance tout ce qui croît sur plusieurs montagnes. Il parle ; il a de la raison ; en un mot, c’est une fée qui a la figure d’un oiseau immense. Étant un jour interrogée sur son âge, la Simorgue répondit :

— Ce monde s’est trouvé sept fois rempli de créatures, et sept fois entièrement vide d’animaux. Le cycle d’Adam, dans lequel nous sommes, doit durer sept mille ans, qui font un grand cycle d’années : j’ai déjà vu douze de ces cycles, sans que je sache combien il m’en reste à voir. — La Simorgue joue un grand rôle dans les légendes de Salomon.

Singes. Ces animaux étaient vénérés en Égypte.

Sirath. C’est le nom que donnent les musulmans au pont que les âmes passent après leur mort, et au-dessous duquel est un feu* éternel. Il est aussi mince que le tranchant d’un sabre ; les justes doivent le franchir avec la rapidité de l’éclair, pour entrer dans le paradis.

Sirchade, démon qui a tout pouvoir sur les animaux.

Sistre, plante qui, selon Aristote, se trouvait dans le Scamandre, ressemblait au pois chiche et avait la vertu de mettre à l’abri de la crainte des spectres et des fantômes ceux qui la tenaient à la main.

Sittim, démon indien, qui habite les bois sous la forme humaine.

Skalda. Voy. Nornes.

Skinkraftigans, conjurateurs qui, chez les Anglo-Saxons, opposaient aux chrétiens de faux miracles par des moyens magiques.

Smaël, le même que Samaël.

Smyrne. On dit qu’antérieurement aux temps historiques, une amazone fonda la ville de Smyrne et lui donna son nom, qu’elle n’a jamais perdu.

Socrate. Les anciens, qui trouvaient les grandes qualités surhumaines, ne les croyaient pas étrangères à l’essence des démons. Il est vrai que les démons chez eux n’étaient pas pris tous en mauvaise part. Aussi disaient-ils que Socrate avait un démon familier ; et Proclus soutient qu’il lui dut toute sa sagesse[16]. Peut-être les hommes trouvaient-ils leur compte à cet arrangement. Ils se consolaient d’être moins vertueux que Socrate en songeant qu’ils n’avaient pas un appui comme le sien.

Soleil. Voy. Danse du soleil.

Solèves, esprits de la montagne, légers comme des sylphes, dans les Alpes.

Soliman. C’est le nom de Salomon chez les musulmans. Ils entendent par ce nom quelque chose de très-grand ; et ils assurent qu’il y a eu quarante solimans ou monarques universels de la terre, qui ont régné successivement pendant le cours d’un très-grand nombre de siècles avant la création d’Adam. Tous ces monarques prétendus commandaient chacun à des créatures de leur espèce, différentes de l’espèce humaine actuelle, quoique raisonnables comme les hommes ; ce sont les génies.

Sommeil. Van der Viel rapporte qu’en 1684 un potier de terre de Londres dormit quinze jours de suite sans avoir été affaibli par le défaut de nourriture ; il lui semblait n’avoir dormi qu’un jour. Épiménide, philosophe de Crète, étant entré dans une caverne, y dormit, selon Diogène Laërce, cinquante-sept ans ; selon Plutarque cinquante, selon d’autres vingt-sept. On prétend qu’au sortir de là il ne reconnaissait plus personne. Voy. Dormants.

Somnambules. Des gens d’une imagination vive, d’un sang trop bouillant, font souvent en dormant ce que les plus hardis n’osent entreprendre éveillés. Bardai parle d’un professeur qui répétait la nuit les leçons qu’il avait données le jour, et qui grondait si haut qu’il réveillait tous ses voisins. Johnston rapporte, dans sa Thaumatographia naturalis, qu’un jeune homme sortait toutes les nuits de son lit, vêtu seulement de sa chemise ; puis montant sur la fenêtre de sa chambre, il sautait à cheval sur le mur et le talonnait pour accélérer la course qu’il croyait faire. Un autre descendit dans un puits et s’éveilla aussitôt que son pied eut touché l’eau, qui était très-froide. Un autre monta sur une tour, enleva un nid d’oiseaux et se glissa à terre par une corde, sans s’éveiller. Un Parisien, de même endormi, se leva, prit son épée, traversa la Seine à la nage, tua un homme que, la veille, il s’était proposé d’assassiner ; et, après qu’il eut consommé son crime, il repassa la rivière, retourna à sa maison et se mit au lit sans s’éveiller.

Le Courrier de la Gironde rapportait, il y a quelques années, le petit fait suivant :

Il existe dans une commune près de Bordeaux une famille citée de père en fils comme somnambule. Le chef actuel de la famille vient de donner la preuve qu’il n’avait pas dégénéré. Après la veillée, il était allé se reposer des fatigues de la journée ; sa femme et ses enfants l’avaient bientôt imité. À minuit, le laboureur ouvre l’œil, bâille, étend les bras comme un homme qui secoue le sommeil et descend de sa couche. Il passe son pantalon et sa veste de travail, noue sa cravate de coton autour de son cou, chausse ses sabots, tire la chevillette de sa porte, et sort. Notre laboureur va droit à son étable, saisit l’aiguillon, et, un juron aidant, il réveille ses bœufs pour le travail. Ces bons animaux, tout animaux qu’ils sont, comprennent que l’heure d’aller aux champs n’est pas encore venue, font la sourde oreille, se roulent un instant encore sur la litière, puis enfin se décident à se lever. Les voilà partis pour la vigne, traînant le soc au clair de la lune. Le laboureur suit par derrière, la gourde à la main et l’aiguillon sur l’épaule. On arrive aux champs, les instruments de travail sont disposés ; la charrue est emmanchée, et voilà la glèbe qui se retourne et le sillon qui se creuse droit et profond. Il était six heures environ, et le jour commençait à poindre quand la besogne fut achevée. Le laboureur tourna la rége, attacha le cordon de sa gourde vide au bouton de son gilet, remit l’aiguillon sur l’épaule et ramena ses bœufs à l’écurie.

Il était temps qu’il arrivât, car la maison était dans un désordre indescriptible. La femme se lamentait et les enfants couraient le village, cherchant les bœufs et la charrue qui avaient disparu pendant la nuit. Tout le quartier était soulevé. Cette scène de désolation se changea soudain en un immense éclat de rire, quand on vit entrer dans la cour les grands bœufs roux, suant et fumant comme s’ils sortaient d’un bain à la vapeur, et précédés du laboureur nocturne, lequel, secouant enfin le sommeil magnétique, s’aperçut à sa grande surprise qu’il avait gagné sa journée quand les autres l’avaient à peine commencée.

On peut expliquer le somnambulisme comme une activité partielle de la vie animale, disent les philosophes. L’organe actif transmet ainsi l’incitation sur les organes voisins, et ceux-ci commencent également, par l’effet de leurs relations avec la représentation qui a été excitée, à devenir actifs et à coopérer. Par là l’idée de l’action représentée devient si animée que, même les instruments corporels nécessaires pour son opération, sont mis en activité par les nerfs qui agissent sur eux. Le somnambule commence même à agir corporellement, et remplit l’objet qu’il s’est proposé avec la même exactitude que s’il était éveillé, avec cette différence néanmoins qu’il n’en a pas le sentiment général, parce que les autres organes de la vie animale qui n’ont pas participé à l’activité reposent, et que, par conséquent, le sentiment n’y a pas été réveillé. Gall a connu un prédicateur somnambule qui, très-souvent, ayant un sermon à faire, se levait la nuit en dormant, écrivait son texte ou en faisait la division, en travaillait des morceaux entiers, rayait ou corrigeait quelques passages, en un mot, qui se conduisait comme s’il eût été éveillé, et qui cependant en s’éveillant n’avait aucun sentiment de ce qu’il venait de faire. La Fontaine a composé, dit-on, sa fable des deux Pigeons en dormant ; anecdote contestée.

Suivant le rapport de Fritsh, qui le tenait du père Delrio, un maître d’école, nommé Gondisalve, allait enseigner pendant la journée le catéchisme à des enfants et venait coucher le soir dans un monastère, où la nuit, en dormant, il recommençait ses leçons, reprenait les enfants et entonnait le chant de son école. Un moine, dans la chambre duquel il couchait, le menaça de l’étriller s’il ne restait pas tranquille. Le maître d’école se coucha sur cette menace et s’endormit. Dans la nuit, il se lève, prend de grands ciseaux et va au lit du moine, qui par bonheur, étant éveillé, le vit venir à la faveur du clair de lune ; sur quoi il prit le parti de se glisser hors du lit et de se cacher dans la ruelle. Le maître d’école, arrivé au lit, hache le traversin de coups de ciseaux et va se recoucher. Le lendemain, quand on lui présenta le traversin en lambeaux, il dit que tout ce qu’il se rappelait c’était que, le moine l’ayant voulu rosser, il s’était défendu avec des ciseaux.

Il y a un grand nombre d’histoires de somnambules. Le remords a souvent produit cette crise, et, depuis la femme de Macbeth, la série des coupables qui se sont trahis dans leur sommeil serait longue.

Somnambulisme magnétique. Nous devons parler aussi de celui-là. Une personne magnétisée s’endort profondément et parle aussitôt pour révéler les choses secrètes et lire dans les cœurs, par un prodige jusqu’ici inexplicable. Le fait dans tous les cas est constant. Nous ne l’apprécierons ni ne le jugerons, nous contentant de citer des passages curieux de divers observateurs sur un sujet si mystérieux. Voici d’abord un article digne d’attention, publié, il y a une trentaine d’années, par la Revue britannique et répété dans plusieurs journaux ; il contredit les dénégations systématiques de certaines académies. Nous mentionnerons après cela le jugement de la cour de Rome sur certains usages du somnambulisme, que dans sa profonde sagesse elle ne condamne pas en fait, mais dont elle réprouve les abus et les procédés au moins dangereux.

« A différentes époques, dit l’auteur anglais, le magnétisme a donné lieu à des discussions si vives et si animées, que des deux côtés on arriva promptement aux extrêmes ; c’est presque dire à l’erreur. Les partisans du magnétisme prétendirent que l’homme possède, dans cet état, des facultés jusqu’alors inconnues. Pour quelques-uns d’entre eux, l’espace disparaissait devant les prodiges de leurs sujets magnétisés ; il n’en coûtait que le simple effort de la volonté pour la nature des choses les plus différentes, pour métamorphoser une tonne d’eau de la Tamise en vin de Champagne, ou pour répandre sur une population affamée les bienfaits d’une nourriture agréable et abondante. Pour eux, les sciences les plus problématiques, celles qui exigent les études les plus profondes et les plus sévères, s’apprennent en quelques instants. La femme nerveuse, qu’une pensée sérieuse de quelques minutes fatigue, devient, entre les mains des habiles du parti, plus savante et plus heureuse dans ses prescriptions qu’aucun de nos praticiens les plus expérimentés.

» De leur côté, les antagonistes du magnétisme ne veulent admettre aucun phénomène insolite, aucune exception aux règles ordinaires de la nature : pour eux, tout l’échafaudage du magnétisme ne repose que sur l’erreur des sens de quelques personnes et sur la fourberie de quelques autres. Le fait suivant, exemple remarquable de somnambulisme naturel, ne permet pas de douter que, dans cet état, l’homme ne possède quelquefois des facultés qui sont à peine appréciables dans l’état de veille. Au reste, ces phénomènes, quoique très-curieux, n’ont rien de surnaturel ; et il est facile d’expliquer ce qu’ils ont de surprenant par la concentration de toutes les forces de l’intelligence sur un seul objet et par l’exercice de quelques sens dans des circonstances particulières. Les faits rapportés dans la brochure américaine dont nous allons donner l’analyse, et sur la véracité desquels aucun praticien des États-Unis n’a élevé de doute v présentent un haut degré d’intérêt, surtout si on les rapproche de ceux du même genre qui ont été offerts par l’infortuné Gaspard Hauser, quoique dans des circonstances différentes.

» Jeanne Rider, âgée de dix-sept ans, est fille de Vermont, artisan. Son éducation a été supérieure à celle que reçoivent ordinairement les personnes des classes moyennes de la société. Elle aime beaucoup la lecture et fait surtout ses délices de celle des poètes. Bien que son extérieur annonce une bonne santé, cependant elle a toujours été sujette à de fréquents maux de tête ; il lui est arrivé plusieurs fois de se lever du lit au milieu de son sommeil ; mais il n’y avait rien là qui ressemblât aux phénomènes remarquables que depuis elle a éprouvés.

» Cette singulière affection a débuté chez elle subitement. D’abord ses parents firent tous leurs efforts pour l’empêcher de se lever ; les secours de l’art furent même invoqués sans un grand succès, car au bout d’un mois elle fut prise d’un nouveau paroxysme, pendant lequel on résolut de ne la soumettre à aucune contrainte et de se contenter d’observer ses mouvements. Aussitôt qu’elle se sentit libre, elle s’habilla, descendit et fit tous les préparatifs du déjeuner. Elle mit la table, disposa avec la plus grande exactitude les divers objets dont elle devait être couverte, entra dans une chambre obscure, et de là dans un petit cabinet encore plus reculé, où elle prit les tasses à café, les plaça sur un plateau qu’elle déposa sur la table, après beaucoup de précautions pour ne pas le heurter en l’apportant. Elle alla ensuite dans la laiterie, dont les contrevents étaient fermés, et poussa la porte derrière elle ; après avoir écrémé le lait, elle versa la crème dans une coupe et le lait dans une autre sans en épancher une seule goutte. Elle coupa ensuite le pain, qu’elle plaça sur la table ; enfin, quoique les yeux fermés, elle fit tous les préparatifs du déjeuner avec la même précision qu’elle eût pu y mettre en plein jour. Pendant tout ce temps, elle sembla ne faire aucune attention à ceux qui l’entouraient, à moins qu’ils ne se missent sur sa route ou qu’ils ne plaçassent des chaises ou d’autres obstacles devant elle ; alors elle les évitait, mais en témoignant un léger sentiment d’impatience.

» Enfin, elle retourna d’elle-même au lit ; et lorsque le lendemain, en se levant, elle trouva la table toute préparée pour le déjeuner, elle demanda pourquoi on l’avait laissée dormir pendant qu’une autre avait fait son travail. Aucune des actions de la nuit précédente n’avait laissé la plus légère impression dans son esprit. Un sentiment de fatigue fut le seul indice qu’elle reconnut à l’appui de ce qu’on lui rapportait.

» Les paroxysmes devinrent de plus en plus fréquents ; la malade ne passait pas de semaine sans en éprouver deux ou trois, mais avec des circonstances très-variées. Quelquefois elle ne sortait pas de sa chambre, et s’amusait à examiner ses robes et les autres effets d’habillement renfermés dans sa malle. Il lui arrivait aussi de placer divers objets dans des endroits où elle n’allait plus les chercher éveillée, mais dont le souvenir lui revenait pendant le paroxysme. Ainsi, elle avait tellement caché son étui qu’elle ne put le trouver pendant le jour, et l’on fut étonné de la voir la nuit suivante occupée avec une aiguille qu’elle avait dû certainement y prendre. Non-seulement elle cousait dans l’obscurité, mais encore elle enfilait son aiguille les yeux fermés. Les idées de Jeanne Rider relatives au temps étaient ordinairement inexactes ; constamment elle supposait qu’il était jour. Aussi, quand on lui répétait qu’il était temps d’aller se coucher : — Quoi ! disait-elle, aller au lit en plein jour ! Voyant une fois une lampe brûler dans l’appartement où elle était occupée à préparer le dîner, elle l’éteignit en disant qu’elle ne concevait pas pourquoi on voulait avoir une lampe pendant la journée. Elle avait le plus souvent les yeux fermés ; quelquefois cependant elle les tenait grands ouverts, et alors la pupille offrait une dilatation considérable. Au reste, que l’œil fût ouvert ou fermé, il n’en résultait aucune différence dans la force de la vue. On lui présentait des écritures très-fines, des monnaies presque effacées ; elle les lisait très-facilement dans l’obscurité et les yeux fermés.

» Si les idées de la somnambule, par rapport au temps, étaient ordinairement erronées, il n’en était pas de même de celles qui étaient relatives aux lieux ; tous ses mouvements étaient toujours réglés par ses sens, dont les rapports étaient le plus souvent exacts, et non par des notions préconçues. Sa chambre était contiguë à une allée à l’extrémité de laquelle se trouvait l’escalier. Au haut de ce dernier était une porte qu’on laissait ordinairement ouverte, mais que l’on ferma un jour avec intention après qu’elle fut couchée, et que l’on assura en plaçant la lame d’un couteau au-dessus du loquet. À peine levée, dans son accès de somnambulisme, elle sort avec rapidité de sa chambre, et, sans s’arrêter, elle tend la main d’avance pour enlever le couteau, qu’elle jette avec indignation en demandant pourquoi on veut l’enfermer.

» On fit diverses tentatives pour l’éveiller, mais elles furent toutes également infructueuses ; elle entendait, sentait et voyait tout ce qui se passait autour d’elle ; mais les impressions qu’elle recevait par les sens étaient insuffisantes pour la tirer de cet état. Un jour qu’on jeta sur elle un sceau d’eau froide, elle s’écria : — Pourquoi voulez-vous me noyer ? Elle alla aussitôt dans sa chambre changer de vêtement et redescendit de nouveau. On lui donnait quelquefois de fortes doses de laudanum pour diminuer la douleur de tête dont elle se plaignait habituellement, et alors elle ne tardait pas à s’éveiller. Les excitations de toute espèce, et surtout les expériences que l’on faisait pour constater les phénomènes du somnambulisme, prolongeaient invariablement les accès, et aggravaient habituellement sa douleur de tête.

» Les paroxysmes du somnambulisme étaient précédés tantôt d’un sentiment désagréable de pesanteur à la tête, tantôt d’une véritable douleur, d’un tintement dans les oreilles, d’un sentiment de froid aux extrémités et d’une propension irrésistible à l’assoupissement. Ces paroxysmes, au commencement, ne venaient que la nuit et quelques instants seulement après qu’elle s’était mise au lit ; mais à mesure que la maladie fit des progrès, ils commencèrent plus tôt. À une époque plus avancée, les attaques la prirent à toute heure de la journée, et quelquefois elle en eut jusqu’à deux dans le même jour. Lorsqu’elle en pressentait l’approche, elle pouvait les retarder de quelques heures en prenant un exercice violent. Le grand air surtout était le meilleur moyen qu’elle pût employer pour obtenir ce répit ; mais aussitôt qu’elle se relâchait de cette précaution, ou même quelquefois au milieu de l’occupation la plus active, elle éprouvait une sensation qu’elle comparait à quelque chose qui lui aurait monté vers la tête, et perdait aussitôt le mouvement et la parole. Si alors on la transportait immédiatement en plein air, l’attaque était souvent arrêtée ; mais si l’on attendait trop longtemps, on ne pouvait plus se mettre en rapport avec elle, et il était tout à fait impossible de la tirer de cet état. On aurait cru qu’elle venait de s’endormir tranquillement ; ses yeux étaient fermés, la respiration était longue et bruyante, et son attitude, ainsi que les mouvements de sa tête, ressemblaient à ceux d’une personne plongée dans un profond sommeil.

» Pendant les accès qui avaient lieu durant le jour, elle prit toujours le soin de se couvrir les yeux avec un mouchoir, et ne permettait jamais qu’on l’enlevât, à moins que la pièce où elle se trouvait ne fût très-obscure, et cependant elle lisait à travers ce bandeau des pages entières, distinguait l’heure de la montre ; elle jouissait enfin d’une vision aussi parfaite que si elle eût eu les yeux libres et ouverts. Dans quelques expériences qui furent faites par le docteur Beiden, on appliqua sur ses yeux un double mouchoir, et l’on garnit le vide qu’il laissait de chaque côté du nez avec de la ouate. Toutes ces précautions ne diminuèrent en rien la force de sa vue ; mais un fait important, bien qu’il n’explique pas ce phénomène curieux, c’est que, de tout temps, elle a eu les yeux si sensibles à la lumière qu’elle n’a pu jamais s’exposer au grand jour sans son voile. Cette sensibilité était encore bien plus vive pendant le somnambulisme, comme le docteur Beiden le constata.

» Cependant toutes ces expériences fatiguaient considérablement la pauvre fille, dont l’état, au lieu de s’améliorer, allait au contraire en empirant. Cette circonstance et l’insuccès de tous les moyens employés jusqu’alors firent prendre la résolution de l’envoyer à l’hôpital de Worcester, où elle entra le 5 décembre 1833. Les accès s’y répétèrent avec la même fréquence et la même intensité ; mais on remarqua bientôt des changements importants dans les paroxysmes. D’abord la malade commença à rester les yeux ouverts, disant qu’elle n’y voyait pas clair lorsqu’ils étaient fermés ; ensuite les accès se dessinèrent moins bien. Elle conservait dans le somnambulisme quelque souvenir de ce qui lui était arrivé dans l’état de veille, et on avait de la peine à distinguer le moment exact où finissait l’accès de celui où elle était éveillée. Peu à peu, ces accès eux-mêmes se sont éloignés, et, d’après le dernier rapport du docteur Woodward, médecin de l’hôpital de Worcester, on avait tout lieu d’espérer une guérison complète. »

On rapporte un fait de magnétisme tout récent et qui semblera extraordinaire. « M. Ferrand, marchand quincaillier à Antibes, ayant trouvé dernièrement, dans sa propriété, une pièce de monnaie en argent frappée du temps des Romains, l’envoya à ses correspondants de Paris, MM. Deneux et Gronnet aîné, 18, rue du Grand-Chantier, en les priant d’aller avec cette pièce chez le magnétiseur Marcillet, pour consulter Alexis à ce sujet. Ce dernier, dans l’état de somnambulisme, leur dit qu’il voyait chez M. Ferrand, à Antibes, une petite urne enfouie à quelques pieds en terre… renfermant une assez grande quantité de ces mêmes pièces… mais qu’il lui faudrait le plan de la propriété, afin de mieux désigner le lieu où ce petit trésor avait été enterré. Le plan ayant été envoyé par M. Ferrand à ses correspondants, puis communiqué ensuite par eux à Alexis, il leur indiqua, en faisant une marque au crayon, l’endroit où l’on devait creuser. Les instructions du somnambule ayant été suivies, l’urne indiquée par lui fut trouvée… Elle contenait trois kilogrammes cinq cents grammes de pièces de monnaie en argent, semblables à celle qui lui avait été remise précédemment. »

Magnétisme dans ses rapports avec la religion. — La sacrée pénitencerie à Rome a été saisie, en 1841, de la question de savoir si le somnambulisme obtenu par les pratiques magnétiques, dans les maladies, était chose convenable et permise. À l’exposé rapide des procédés employés pour obtenir l’état du somnambulisme, ainsi que des résultats extraordinaires produits par les somnambules, la sacrée pénitencerie a répondu expressément que l’application du magnétisme animal, dans les termes de l’exposé en question, n’était pas chose licite. Voici la traduction de la consultation envoyée à Rome et du jugement laconique du saint-siège :

« Éminentissime Seigneur, vu l’insuffisance des réponses données jusqu’à ce jour sur le magnétisme animal, et comme il est grandement à désirer que l’on puisse décider plus sûrement et plus uniformément les cas qui se présentent assez souvent, le soussigné expose ce qui suit à Votre Éminence. Une personne magnétisée (on la choisit d’ordinaire dans le sexe féminin) entre dans un tel état de sommeil ou d’assoupissement, appelé somnambulisme magnétique, que ni le plus grand bruit fait à ses oreilles, ni la violence du fer ou du feu ne sauraient l’en tirer. Le magnétiseur seul, qui a obtenu son consentement (car le consentement est nécessaire), la fait tomber dans cette espèce d’extase, soit par des attouchements et des gesticulations en divers sens, s’il est auprès d’elle, soit par un simple commandement intérieur, s’il en est éloigné, même de plusieurs lieues.

» Alors, interrogée de vive voix ou mentalement sur sa maladie et sur celles de personnes absentes, qui lui sont absolument inconnues, cette magnétisée, notoirement ignorante, se trouve à l’instant douée d’une science bien supérieure à celle des médecins : elle donne des descriptions anatomiques d’une parfaite exactitude ; elle indique le siège, la cause, la nature des maladies internes du corps humain, les plus difficiles à connaître et à caractériser ; elle en détaille les progrès, les variations et les complications, le tout dans les termes propres ; souvent elle en prédit la durée précise et en prescrit les remèdes les plus simples et les plus efficaces.

» Si la personne pour laquelle on consulte la magnétisée est présente, le magnétiseur la met en rapport avec celle-ci par le contact. Est-elle absente ? une boucle de ses cheveux la remplace et suffit. Aussitôt que cette boucle de cheveux est seulement approchée contre la main de la magnétisée, celle-ci dit ce que c’est, sans y regarder, de qui sont ces cheveux, où est actuellement la personne de qui ils viennent, ce qu’elle fait. Sur sa maladie, elle donne tous les renseignements énoncés ci-dessus, et cela avec autant d’exactitude que si elle faisait l’autopsie du corps.

» Enfin la magnétisée ne voit pas par les yeux. On peut les lui bander, elle lira quoi que ce soit, même sans savoir lire, un livre ou un manuscrit qu’on aura placé ouvert ou fermé, soit sur sa tête, soit sur son ventre. C’est aussi de cette région que semblent sortir ses paroles. Tirée de cet état, soit par un commandement même intérieur du magnétiseur, soit comme spontanément à l’instant annoncé par elle, elle paraît complètement ignorer tout ce qui lui est arrivé pendant l’accès, quelque long qu’il ait été : ce qu’on lui a demandé, ce qu’elle a répondu, ce qu’elle a souffert, rien de tout cela n’a laissé aucune idée dans son intelligence, ni dans sa mémoire la moindre trace.

» C’est pourquoi l’exposant, voyant de si fortes raisons de douter que de tels effets, produits par une cause occasionnelle manifestement si peu proportionnée, soient purement naturels, supplie très-instamment Votre Éminence de vouloir bien, dans sa sagesse, décider, pour la plus grande gloire de Dieu et pour le plus grand avantage des âmes si chèrement rachetées par Notre-Seigneur Jésus-Christ, si, supposé la vérité des faits énoncés, un confesseur ou un curé peut sans danger permettre à ses pénitents ou à ses paroissiens : 1° d’exercer le magnétisme animal ainsi caractérisé, comme s’il était un art auxiliaire et supplémentaire de la médecine ; 2° de consentir à être plongés dans cet état de somnambulisme magnétique ; 3° de consulter, soit pour eux-mêmes, soit pour d’autres, les personnes ainsi magnétisées ; 4° de faire l’une de ces trois choses, avec la précaution préalable de renoncer formellement dans leur cœur à tout pacte diabolique, explicite ou implicite, et même à toute intervention satanique, vu que nonobstant cela quelques personnes ont obtenu du magnétisme ou les mêmes effets ou du moins quelques-uns.

| » | Eminentissime Seigneur, de Votre Excellence, par ordre du révérendissime évêque de Lausanne et Genève, le très-humble et très-obéissant serviteur, |

| » Jac.-Xavier Fontana, |

| » chancelier de la chancellerie épiscopale. |

| » | Fribourg en Suisse, palais épiscopal, le 19 mai 1841.» |

» La sacrée pénitencerie, après une mûre délibération, se croit en droit de répondre que l’usage du magnétisme, dans les cas mentionnés par la présente consultation, n’est pas chose licite.

| » | À Rome, dans la sacrée pénitencerie, le 4er juillet 1841. |

| » C. Castracane, M. P. — Ph. Pomella, |

| » secrétaire de la sacrée pénitencerie. » |

« Pour les catholiques dévoués, ajoute l’écrivain distingué à qui nous empruntons ces réflexions, l’arrêt de la sacrée pénitencerie est un jugement sans appel, qui n’a nul besoin d’explications ni de commentaires. »