En famille (Hector Malot)/Texte entier

EN FAMILLE

EN FAMILLE

I

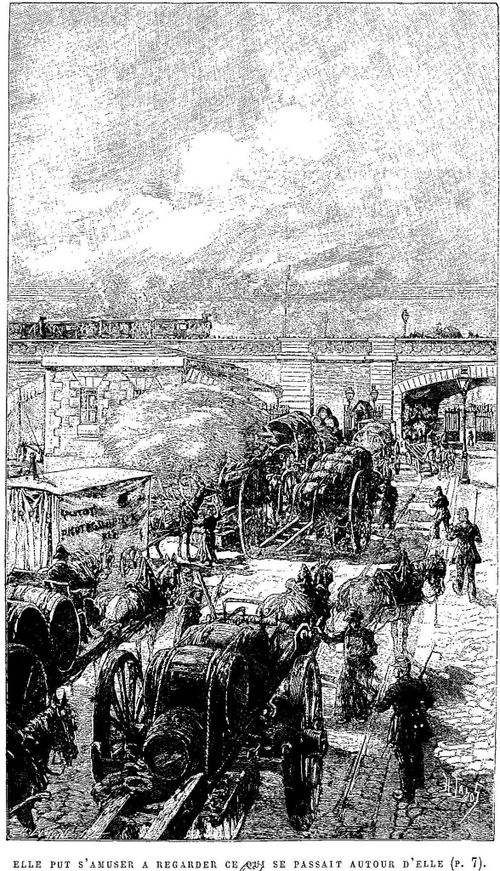

Comme cela arrive souvent le samedi vers trois heures, les abords de la porte de Bercy étaient encombrés, et sur le quai, en quatre files, les voitures s’entassaient à la queue leu leu : haquets chargés de fûts, tombereaux de charbon ou de matériaux, charrettes de foin ou de paille, qui tous, sous un clair et chaud soleil de juin, attendaient la visite de l’octroi, pressés d’entrer dans Paris à la veille du dimanche.

Parmi ces voitures, et assez loin de la barrière, on en voyait une d’aspect bizarre avec quelque chose de misérablement comique, sorte de roulotte de forains mais plus simple encore, formée d’un léger châssis tendu d’une grosse toile, avec un toit en carton bitumé, le tout porté sur quatre roues basses.

Autrefois la toile avait dû être bleue, mais elle était si déteinte, salie, usée, qu’on ne pouvait s’en tenir qu’à des probabilités à cet égard, de même qu’il fallait se contenter d’à peu près si l’on voulait déchiffrer les inscriptions effacées qui couvraient ses quatre faces : l’une, en caractères grecs, ne laissait plus deviner qu’un commencement de mot : φωτογ ; celle au-dessous semblait être de l’allemand : ; une autre de l’italien fia ; enfin, la plus fraîche et française, celle-là : photographie, était évidemment la traduction de toutes les autres, indiquant ainsi, comme une feuille de route, les divers pays par lesquels la pauvre guimbarde avait roulé avant d’entrer en France et d’arriver enfin aux portes de Paris.

Était-il possible que l’âne qui y était attelé l’eût amenée de si loin jusque-là ?

Au premier coup d’œil on pouvait en douter, tant il était maigre, épuisé, vidé ; mais, à le regarder de plus près, on voyait que cet épuisement n’était que le résultat des fatigues longuement endurées dans la misère. En réalité, c’était un animal robuste, d’assez grande taille, plus haute que celle de notre âne d’Europe, élancé, au poil gris cendré avec le ventre clair malgré les poussières des routes qui le salissaient ; des lignes noires transversales marquaient ses jambes fines aux pieds rayés, et, si fatigué qu’il fût, il n’en tenait pas moins sa tête haute d’un air volontaire, résolu et coquin. Son harnais se montrait digne de la voiture, rafistolé avec des ficelles de diverses couleurs, les unes grosses, les autres petites au hasard des trouvailles, mais qui disparaissaient sous les branches fleuries et les roseaux, coupés le long du chemin, dont on l’avait couvert pour le défendre du soleil et des mouches.

Près de lui, assise sur la bordure du trottoir, se tenait une petite fille de onze à douze ans qui le surveillait.

Son type était singulier : d’une certaine incohérence, mais sans rien de brutal dans un très apparent mélange de race. Au contraire de l’inattendu de la chevelure pâle et de la carnation ambrée, le visage prenait une douceur fine qu’accentuait l’œil noir, long, futé et grave. La bouche aussi était sérieuse. Dans l’affaissement du repos le corps s’était abandonné ; il avait les mêmes grâces que la tête à la fois délicates et nerveuses ; les épaules étaient souples d’une ligne menue et fuyante dans une pauvre veste carrée de couleur indéfinissable, noire autrefois probablement ; les jambes volontaires et fermes dans une pauvre jupe large en loques ; mais la misère de l’existence n’enlevait cependant rien à la fierté de l’attitude de celle qui la portait.

Comme l’âne se trouvait placé derrière une haute et large voiture de foin, la surveillance en eût été facile si de temps en temps, il ne s’était pas amusé à happer une goulée d’herbe, qu’il tirait discrètement avec précaution, en animal intelligent qui sait très bien qu’il est en faute.

« Palikare, veux-tu finir ! »

Aussitôt il baissait la tête comme un coupable repentant, mais dès qu’il avait mangé son foin en clignant de l’œil et en agitant ses oreilles, il recommençait avec un empressement qui disait sa faim.

À un certain moment comme elle venait de le gronder pour la quatrième ou cinquième fois, une voix sortit de la voiture appelant :

« Perrine. »

Aussitôt sur pied, elle souleva un rideau et entra dans la voiture où une femme était couchée sur un matelas si mince qu’il semblait collé au plancher.

« As-tu besoin de moi, maman ?

— Que fait donc Palikare ?

— Il mange le foin de la voiture qui nous précède.

— Il faut l’en empêcher.

— Il a faim.

— La faim ne nous permet pas de prendre ce qui ne nous appartient pas ; que répondrais-tu au charretier de cette voiture s’il se fâchait ?

— Je vais le tenir de plus près.

— Est-ce que nous n’entrons pas bientôt dans Paris ?

— Il faut attendre pour l’octroi.

— Longtemps encore ?

— Tu souffres davantage ?

— Ne t’inquiète pas ; l’étouffement du renfermé ; ce n’est rien, » dit-elle d’une voix haletante, sifflée plutôt qu’articulée.

C’étaient là les paroles d’une mère qui veut rassurer sa fille ; en réalité elle se trouvait dans un état pitoyable, sans respiration, sans force, sans vie, et, bien que n’ayant pas dépassé vingt-six ou vingt-sept ans, au dernier degré de la cachexie ; avec cela des restes de beauté admirables, la tête d’un pur ovale, des yeux doux et profonds, ceux même de sa fille, mais avivés par le souffle de la maladie.

« Veux-tu que je te donne quelque chose ? demanda Perrine.

— Quoi ?

— Il y a des boutiques, je peux t’acheter un citron ; je reviendrais tout de suite.

— Non. Gardons notre argent. Nous en avons si peu. Retourne près de Palikare, et fais en sorte de l’empêcher de voler ce foin.

— Cela n’est pas facile.

— Enfin veille sur lui. »

Elle revint à la tête de l’âne, et comme un mouvement se produisait, elle le retint de façon qu’il restât assez éloigné de la voiture de foin pour ne pas pouvoir l’atteindre.

Tout d’abord il se révolta, et voulut avancer quand même, mais elle lui parla doucement, le flatta, l’embrassa sur le nez ; alors il abaissa ses longues oreilles avec une satisfaction manifeste et voulut bien se tenir tranquille.

N’ayant plus à s’occuper de lui, elle put s’amuser à regarder ce qui se passait autour d’elle : le va-et-vient des bateaux-mouches et des remorqueurs sur la rivière ; le déchargement des péniches au moyen des grues tournantes qui allongeaient leurs grands bras de fer au-dessus d’elles et prenaient, comme à la main, leur cargaison pour la verser dans des wagons quand c’étaient des pierres, du sable ou du charbon, ou les aligner le long du quai quand c’étaient des barriques ; le mouvement des trains sur le pont du chemin de fer de ceinture dont les arches barraient la vue de Paris qu’on devinait dans une brume noire plutôt qu’on ne le voyait ; enfin près d’elle, sous ses yeux, le travail des employés de l’octroi qui passaient de longues lances à travers les voitures de paille, ou escaladaient les fûts chargés sur les haquets, les perçaient d’un fort coup de foret, recueillaient dans une petite tasse d’argent le vin qui en jaillissait, en dégustaient quelques gouttes qu’ils crachaient aussitôt.

Comme tout cela était curieux, nouveau, et elle s’y intéressait si bien, que le temps passait, sans qu’elle en eût conscience.

Déjà un gamin d’une douzaine d’années qui avait tout l’air d’un clown, et appartenait sûrement à une caravane de forains dont les roulottes avaient pris la queue, tournait autour d’elle depuis dix longues minutes, sans qu’elle eût fait attention à lui, lorsqu’il se décida à l’interpeller :

« V’là un bel âne ! »

Elle ne dit rien.

« Est-ce que c’est un âne de notre pays ? Ça m’étonnerait joliment. »

Elle l’avait regardé, et voyant qu’après tout il avait l’air bon garçon, elle voulut bien répondre :

« Il vient de Grèce.

— De Grèce !

— C’est pour cela qu’il s’appelle Palikare.

— Ah ! c’est pour cela ! »

Mais malgré son sourire entendu, il n’était pas du tout certain qu’il eût très bien compris pourquoi un âne qui venait de Grèce pouvait s’appeler Palikare.

« C’est loin la Grèce ? demanda-t-il.

— Très loin.

— Plus loin que… la Chine ?

— Non, mais loin, loin.

— Alors vous venez de la Grèce ?

— De plus loin encore.

— De la Chine ?

— Non ; c’est Palikare qui vient de la Grèce.

— Est-ce que vous allez à la fête des Invalides ?

— Non.

— Ousque vous allez ?

— À Paris.

— Ousque vous remiserez votre roulotte ?

— On nous a dit à Auxerre qu’il y avait des places libres sur les boulevards des fortifications. »

Il se donna deux fortes claques sur les cuisses en plongeant de la tête.

« Les boulevards des fortifications, oh là là là !

— Il n’y a pas de places ?

— Si.

— Eh bien ?

— Pas pour vous. C’est voyou les fortifications. Avez-vous des hommes dans votre roulotte, des hommes solides qui n’aient pas peur d’un coup de couteau ? J’entends d’en donner et d’en recevoir.

— Nous ne sommes que ma mère et moi, et ma mère est malade.

— Vous tenez à votre âne ?

— Bien sûr.

— Eh bien demain votre âne vous sera volé ; v’là pour commencer, vous verrez le reste ; et ça ne sera pas beau ; c’est Gras Double qui vous le dit.

— C’est vrai cela ?

— Pardi, si c’est vrai ; vous n’êtes jamais venue à Paris ?

— Jamais.

— Ça se voit ; c’est donc des moules ceux d’Auxerre qui vous ont dit que vous pouviez remiser là ? pourquoi que vous n’allez pas chez Grain de Sel ?

— Je ne connais pas Grain de Sel.

— Le propriétaire du Champ Guillot, quoi ! c’est clos de palissades fermées la nuit ; vous n’auriez rien à craindre, on sait que Grain de Sel aurait vite fichu un coup de fusil à ceux qui voudraient entrer la nuit.

— C’est cher ?

— L’hiver oui, quand tout le monde rapplique à Paris, mais en ce moment je suis sûr qu’il ne vous ferait pas payer plus de quarante sous la semaine, et votre âne trouverait sa nourriture dans le clos, surtout s’il aime les chardons.

— Je crois bien qu’il les aime.

— Il sera à son affaire ; et puis Grain de Sel n’est pas un mauvais homme.

— C’est son nom Grain de Sel ?

— On l’appelle comme ça parce qu’il a toujours soif. C’est un ancien biffin qui a gagné gros dans le chiffon, qu’il n’a quitté que quand il s’est fait écraser un bras, parce qu’un seul bras n’est pas commode pour courir les poubelles ; alors il s’est mis à louer son terrain, l’hiver pour remiser les roulottes, l’été à qui il trouve ; avec ça, il a d’autres commerces : il vend des petits chiens de lait.

— C’est loin : d’ici le Champ Guillot ?

— Non, à Charonne ; mais je parie que vous ne connaissez seulement pas Charonne ?

— Je ne suis jamais venue à Paris.

— Eh bien, c’est là. »

Il étendit le bras devant lui dans la direction du nord.

« Une fois que vous avez passé la barrière, vous tournez tout de suite à droite, et vous suivez le boulevard le long des fortifications pendant une petite demi-heure ; quand vous avez traversé le cours de Vincennes, qui est une large avenue, vous prenez sur la gauche et vous demandez ; tout le monde connaît le Champ Guillot.

— Je vous remercie ; je vais en parler à maman ; et même, si vous vouliez rester auprès de Palikare deux minutes, je lui en parlerais tout de suite.

— Je veux bien ; je vas lui demander de m’apprendre le grec.

— Empêchez-le, je vous prie, de prendre du foin. »

Perrine entra dans la voiture et répéta à sa mère, ce que le jeune clown venait de lui dire.

« S’il en est ainsi il n’y a pas à hésiter, il faut aller à Charonne ; mais trouveras-tu ton chemin ? Pense que nous serons dans Paris.

— Il paraît que c’est très facile. »

Au moment de sortir elle revint près de sa mère et se pencha vers elle :

« Il y a plusieurs voitures qui ont des bâches, on lit dessus : « Usines de Maraucourt », et au-dessous le nom : « Vulfran Paindavoine » ; sur les toiles qui couvrent les pièces de vin alignées le long du quai on lit aussi la même inscription.

— Cela n’a rien d’étonnant.

— Ce qui est étonnant c’est de voir ces noms si souvent répétés. »

II

Quand Perrine revint prendre sa place auprès de son âne, il s’était enfoncé le nez dans la voiture de foin, et il mangeait tranquillement comme s’il avait été devant un râtelier.

« Vous le laissez manger ? s’écria-t-elle.

— J’vous crois.

— Et si le charretier se fâche ?

— Faudrait pas avec moi. »

Il se mit en posture d’invectiver un adversaire, les poings sur les hanches, la tête renversée.

« Ohé, croquant ! »

Mais son concours ne fut pas nécessaire pour défendre Palikare ; c’était au tour de la voiture de foin d’être sondée à coups de lance par les employés de l’octroi, et elle allait passer la barrière.

« Maintenant ça va être à vous ; je vous quitte. Au revoir, mam’zelle ; si vous voulez jamais avoir de mes nouvelles, demandez Gras Double, tout le monde vous répondra. »

Les employés qui gardent les barrières de Paris sont habitués à voir bien des choses bizarres, cependant celui qui monta dans la voiture photographique eut un mouvement de surprise en trouvant cette jeune femme couchée ; et surtout en jetant les yeux çà et là d’un rapide coup d’œil qui ne rencontrait partout que la misère.

« Vous n’avez rien à déclarer ? demanda-t-il en continuant son examen.

— Rien.

— Pas de vin, pas de provisions ?

— Rien. »

Ce mot deux fois répété était d’une exactitude rigoureuse : en dehors du matelas, de deux chaises de paille, d’une petite table, d’un fourneau en terre, d’un appareil et de quelques ustensiles photographiques, il n’y avait rien dans cette voiture : ni malles, ni paniers, ni vêtements.

« C’est bien, vous pouvez entrer. »

La barrière passée, Perrine tourna tout de suite à droite, comme Gras Double lui avait recommandé conduisant Palikare par la bride. Le boulevard qu’elle suivait longeait le talus des fortifications, et dans l’herbe roussie, poussiéreuse, usée par plaques, des gens étaient couchés qui dormaient sur le dos ou sur le ventre, selon qu’ils étaient plus ou moins aguerris contre le soleil, tandis que d’autres s’étiraient les bras, leur sommeil interrompu, en attendant de le reprendre. Ce qu’elle vit de la physionomie de ceux-là, de leurs têtes ravagées, culottées, hirsutes, de leurs guenilles, et de la façon dont ils les portaient, lui fit comprendre que cette population des fortifications ne devait pas, en effet, être très rassurante la nuit, et que les coups de couteau devaient s’échanger là facilement.

Elle ne s’arrêta pas à cet examen, maintenant sans intérêt pour elle, puisqu’elle ne se trouverait pas mêlée à ces gens, et elle regarda de l’autre côté, c’est-à-dire vers Paris.

Hé quoi ! ces vilaines maisons, ces hangars, ces cours sales, ces terrains vagues où s’élevaient des tas d’immondices, c’était Paris, le Paris dont elle avait si souvent entendu parler par son père, dont elle rêvait depuis longtemps, et avec des imaginations enfantines, d’autant plus féeriques que le chiffre des kilomètres diminuait à mesure qu’elle s’en rapprochait ; de même, de l’autre côté du boulevard, sur les talus, vautrés dans l’herbe, comme des bestiaux, ces hommes et ces femmes, aux faces patibulaires, étaient des Parisiens.

Elle reconnut le cours de Vincennes à sa largeur et, après l’avoir dépassé, tournant à gauche, elle demanda le Champ Guillot. Si tout le monde le connaissait, tout le monde n’était pas d’accord sur le chemin à prendre pour y arriver, et elle se perdit plus d’une fois dans les noms de rues qu’elle devait suivre. À la fin cependant, elle se trouva devant une palissade formée de planches, les unes en sapin, les autres en bois non écorcé, celles-ci peintes, celles-là goudronnées, et quand, par la barrière ouverte à deux battants, elle aperçut dans le terrain un vieil omnibus sans roues et un wagon de chemin de fer sans roues aussi, posés sur le sol, elle comprit, bien que les bicoques environnantes ne fussent guère en meilleur état, que c’était là le Champ Guillot. Eût-elle eu besoin d’une confirmation de cette impression, qu’une douzaine de petits chiens tout ronds, qui boulaient dans l’herbe, la lui eût donnée.

Laissant Palikare dans la rue, elle entra, et aussitôt les chiens se jetèrent sur ses jambes, les mordillant avec de petits aboiements.

« Qu’est-ce qu’il y a » ? cria une voix.

Elle regarda d’où venait cet appel, et, sur sa gauche, elle aperçut un long bâtiment qui était peut-être une maison, mais qui pouvait bien être aussi tout autre chose ; les murs étaient en carreaux de plâtre, en pavés de grès et de bois, en boîtes de fer-blanc, le toit en carton et en toile goudronnée, les fenêtres garnies de vitres en papier, en bois, en feuilles de zinc et même en verre, mais le tout construit et disposé avec un art naïf qui faisait penser qu’un Robinson en avait été l’architecte, avec des Vendredis pour ouvriers. Sous un appentis, un homme à la barbe broussailleuse était occupé à trier des chiffons qu’il jetait dans des paniers disposés autour de lui.

« N’écrasez pas mes chiens, cria-t-il, approchez. »

Elle fit ce qu’il commandait.

« Qu’est-ce que vous voulez ? demanda-t-il lorsqu’elle fut près de lui.

— C’est vous qui êtes le propriétaire du Champ Guillot ?

— On le dit. »

Elle expliqua en quelques mots ce qu’elle voulait, tandis que, pour ne pas perdre son temps en l’écoutant, il se versait, d’un litre qu’il avait à sa portée, un verre de vin à rouges bords et se le jetait dans le gosier.

« C’est possible, si l’on paye d’avance, dit-il en l’examinant.

— Combien ?

— Quarante-deux sous par semaine pour la voiture, vingt et un sous pour l’âne.

— C’est bien cher.

— C’est mon prix.

— Votre prix d’été ?

— Mon prix d’été.

— Il pourra manger les chardons ?

— Et l’herbe aussi, s’il a les dents assez solides.

— Nous ne pouvons pas payer à la semaine, puisque nous ne resterons pas une semaine, mais au jour seulement ; nous passons par Paris pour aller à Amiens, et nous voulons nous reposer.

— Alors, ça va tout de même ; six sous par jour pour la roulotte, trois sous pour l’âne. »

Elle fouilla dans sa jupe, et, un à un, elle en tira neuf sous :

« Voilà la première journée.

— Tu peux dire à tes parents d’entrer. Combien sont-ils ? Si c’est une troupe, c’est deux sous en plus par personne.

— Je n’ai que ma mère.

— Bon. Mais pourquoi ta mère n’est-elle pas venue faire sa location ?

— Elle est malade, dans la voiture.

— Malade. Ce n’est pas un hôpital ici. »

Elle eut peur qu’on ne voulût pas recevoir une malade.

« C’est-à-dire qu’elle est fatiguée. Vous comprenez, nous venons de loin.

— Je ne demande jamais aux gens d’où ils viennent. »

Il étendit le bras vers un coin de son champ :

« Tu mettras ta roulotte là-bas, et puis tu attacheras ton âne ; s’il m’écrase un chien, tu me le payeras cent sous. »

Comme elle allait s’éloigner, il l’appela :

« Prends un verre de vin.

— Je vous remercie, je ne bois pas de vin.

— Bon, je vas le boire pour toi. »

Il se jeta dans le gosier le verre qu’il avait versé, et se remit au tri de ses chiffons, autrement dit à son « triquage ».

Aussitôt qu’elle eut installé Palikare à la place qui lui avait été assignée, ce qui ne se fit pas sans certaines secousses, malgré le soin qu’elle prenait de les éviter, elle monta dans la roulotte :

« À la fin, pauvre maman, nous voilà arrivées.

— Ne plus remuer, ne plus rouler ! Tant et tant de kilomètres ! Mon Dieu, que la terre est grande !

— Maintenant que nous avons le repos, je vais te faire à dîner. Qu’est-ce que tu veux ?

— Avant tout, détèle ce pauvre Palikare, qui, lui aussi, doit être bien las ; donne-lui à manger, à boire ; soigne-le.

— Justement, je n’ai jamais vu autant de chardons ; de plus, il y a un puits. Je reviens tout de suite. »

En effet, elle ne tarda pas à revenir et se mit à chercher çà et là dans la voiture d’où elle sortit le fourneau en terre, quelques morceaux de charbon et une vieille casserole, puis elle alluma le feu avec des brindilles et le souffla, en s’agenouillant devant, à pleins poumons.

Quand il commença à prendre, elle remonta dans la voiture :

« C’est du riz que tu veux, n’est-ce pas ?

— J’ai si peu faim.

— Aurais-tu faim pour autre chose ? J’irai chercher ce que tu voudras. Veux-tu ?…

— Je veux bien du riz. »

Elle versa une poignée de riz dans la casserole où elle avait mis un peu d’eau, et, quand l’ébullition commença, elle remua le riz avec deux baguettes blanches dépouillées de leur écorce, ne quittant la cuisine que pour aller rapidement voir comment se trouvait Palikare et lui dire quelques mots d’encouragement qui, à vrai dire, n’étaient pas indispensables, car il mangeait ses chardons avec une satisfaction, dont ses oreilles dressées traduisaient l’intensité.

Quand le riz fut cuit à point, à peine crevé et non réduit en bouillie, comme le servent bien souvent les cuisinières parisiennes, elle le dressa sur une écuelle en une pyramide à large base, et le porta dans la voiture.

Déjà elle avait été emplir une petite cruche au puits et l’avait placée auprès du lit de sa mère avec deux verres, deux assiettes, deux fourchettes : elle posa son écuelle de riz à côté et s’assit sur le plancher, les jambes repliées sous elle, sa jupe étalée.

« Maintenant, dit-elle, comme une petite fille qui joue à la poupée, nous allons faire la dînette, je vais te servir. »

Malgré le ton enjoué qu’elle avait pris, c’était d’un regard inquiet qu’elle examinait sa mère, assise sur son matelas, enveloppée d’un mauvais fichu de laine qui avait dû être autrefois une étoffe de prix, mais qui maintenant n’était plus qu’une guenille, usée, décolorée.

« Tu as faim, toi ? demanda la mère.

— Je crois bien, il y a longtemps.

— Pourquoi n’as-tu pas mangé un morceau de pain ?

— J’en ai mangé deux, mais j’ai encore une belle faim : tu vas voir ; si ça met en appétit de regarder manger les autres, la platée sera trop petite. »

La mère avait porté une fourchette de riz à sa bouche, mais elle la tourna et retourna longuement sans pouvoir l’avaler.

— Ça ne passe pas très bien, dit-elle en réponse au regard de sa fille.

— Il faut te forcer : la seconde bouchée passera mieux, la troisième mieux encore. »

Mais elle n’alla pas jusque-là, et après la seconde elle reposa sa fourchette sur son assiette :

« Le cœur me tourne, il vaut mieux ne pas persister.

— Oh ! maman !

— Ne t’inquiète pas, ma chérie, ce n’est rien ; on vit très bien sans manger quand on n’a pas d’efforts à faire ; avec le repos l’appétit reviendra. »

Elle défit son fichu et s’allongea sur son matelas haletante, mais si faible qu’elle fût elle ne perdit pas la pensée de sa fille, et en la voyant les yeux gonflés de larmes elle s’efforça de la distraire :

« Ton riz est très bon, mange-le ; puisque tu travailles tu dois te soutenir ; il faut que tu sois forte pour me soigner ; mange, ma chérie, mange.

— Oui maman, je mange ; tu vois, je mange. »

À la vérité elle devait faire effort pour avaler, mais peu à peu sous l’impression des douces paroles de sa mère sa gorge se desserra, et elle se mit à manger réellement, alors l’écuelle de riz disparut vite, tandis que sa mère la regardait avec un tendre et triste sourire :

« Tu vois qu’il faut se forcer.

— Si j’osais, maman !

— Tu peux oser.

— Je te répondrais que ce que tu me dis, c’était cela même que je te disais.

— Moi, je suis malade.

— C’est pour cela que si tu voulais j’irais chercher un médecin ; nous sommes à Paris, et à Paris il y a de bons médecins.

— Les bons médecins ne se dérangent pas sans qu’on les paie.

— Nous le paierions.

— Avec quoi ?

— Avec notre argent ; tu dois avoir sept francs dans ta robe et en plus un florin que nous pouvons changer ici ; moi j’ai dix-sept sous. Regarde dans ta robe. »

Cette robe noire, aussi misérable que la jupe de Perrine, mais moins poudreuse, car elle avait été battue, était posée sur le matelas et servait de couverture ; sa poche explorée donna bien les sept francs annoncés et le florin d’Autriche.

« Combien cela fait-il en tout ? demanda Perrine, je connais si mal l’argent français.

— Je ne le connais guère mieux que toi. »

Elles firent le compte, et en estimant le florin à deux francs elles trouvèrent neuf francs quatre-vingt-cinq centimes.

« Tu vois que nous avons plus qu’il ne faut pour le médecin, continua Perrine.

— Il ne me guérirait pas par des paroles, il ordonnerait des médicaments, comment les payer ?

— J’ai mon idée. Tu penses bien que quand je marche à côté de Palikare, je ne passe pas tout mon temps à lui parler quoiqu’il aimerait cela, je réfléchis aussi à toi, à nous, surtout à toi, pauvre maman, depuis que tu es malade, à notre voyage, à notre arrivée à Maraucourt. Est-ce que tu crois que nous pouvons nous y montrer dans notre roulotte, qui, si souvent, sur notre passage a fait rire ? Cela nous vaudrait-il un bon accueil ?

— Il est certain que même pour des parents qui n’auraient pas de fierté, cette entrée serait humiliante.

— Il vaut donc mieux qu’elle n’ait pas lieu ; et puisque nous n’avons plus besoin de la roulotte nous pouvons la vendre. D’ailleurs à quoi nous sert-elle maintenant ? Depuis que tu es malade, personne n’a voulu se laisser photographier par moi ; et quand même je trouverais des gens assez braves pour se fier à moi, nous n’avons plus de produits. Ce n’est pas avec ce qui nous reste d’argent, que nous pouvons dépenser trois francs pour un paquet de développement, trois francs pour un virage d’or et d’acétate, deux francs pour une douzaine de glaces. Il faut la vendre.

— Et combien la vendrons-nous ?

— Nous la vendrons toujours quelque chose : l’objectif est en bon état ; et puis il y a le matelas…

— Tout, alors ?

— Cela te fait de la peine ?

— Il y a plus d’un an que nous vivons dans cette roulotte, ton père y est mort, cela fait que si misérable qu’elle soit la pensée de m’en séparer m’est douloureuse ; de lui c’est tout ce qui nous reste, et il n’est pas une seule de ces pauvres choses à laquelle son souvenir ne soit attaché. »

Sa parole haletante s’arrêta tout à fait, et sur son visage décharné des larmes coulèrent sans qu’elle pût les retenir.

« Oh ! maman, s’écria Perrine, pardonne-moi de t’avoir parlé de cela.

— Je n’ai rien à te pardonner, ma chérie ; c’est le malheur de notre situation, que nous ne puissions ni toi, ni moi aborder certains sujets sans nous attrister réciproquement, comme c’est la fatalité de mon état que je n’aie aucune force pour résister, pour penser, pour vouloir, plus enfant que tu ne l’es toi-même. N’est-ce pas moi qui aurais dû te parler comme tu viens de le faire, prévoir ce que tu as prévu, que nous ne pouvions pas arriver à Maraucourt dans cette roulotte, ni nous montrer dans ces guenilles, cette jupe pour toi, cette robe pour moi ? Mais en même temps qu’il fallait prévoir cela, il fallait aussi combiner des moyens pour trouver des ressources, et ma tête si faible ne m’offrait que des chimères, surtout l’attente du lendemain, comme si ce lendemain devait accomplir des miracles pour nous : je serais guérie, nous ferions une grosse recette ; les illusions des désespérés qui ne vivent plus que de leurs rêves. C’était folie, la raison a parlé par ta bouche : je ne serai pas guérie demain, nous ne ferons pas une grosse, ni une petite recette, il faut donc vendre la voiture et ce qu’elle contient. Mais ce n’est pas tout encore ; il faut aussi que nous nous décidions à vendre… »

Il y eut une hésitation et un moment de silence pénible.

« Palikare, dit Perrine.

— Tu y avais pensé ?

— Si j’y avais pensé ! Mais je n’osais pas le dire, et depuis que l’idée me tourmentait que nous serions forcées un jour ou l’autre de le vendre, je n’osais même pas le regarder, de peur qu’il ne devine que nous pouvions nous séparer de lui, au lieu de le conduire à Maraucourt où il aurait été si heureux, après tant de fatigues.

— Savons-nous seulement, si nous-mêmes, nous serons reçues à Maraucourt ! Mais enfin, comme nous n’avons que cela à espérer, et que si nous sommes repoussées, il ne nous restera plus qu’à mourir dans un fossé de la route, il faut coûte que coûte que nous allions à Maraucourt, et que nous nous y présentions, de façon à ne pas nous faire fermer les portes devant nous…

— Est-ce que c’est possible ? cela maman. Est-ce que le souvenir de papa ne nous protégerait pas ? lui qui était si bon ? Est-ce qu’on reste fâché contre les morts ?

— Je te parle d’après les idées de ton père, auxquelles nous devons obéir. Nous vendrons donc et la voiture et Palikare. Avec l’argent que nous en tirerons, nous appellerons un médecin ; qu’il me rende des forces pour quelques jours, c’est tout ce que je demande. Si elles reviennent, nous achèterons une robe décente pour toi une pour moi, et nous prendrons le chemin de fer pour Maraucourt, si nous avons assez d’argent pour aller jusque-là ; sinon nous irons jusqu’où nous pourrons, et nous ferons le reste du chemin à pied.

— Palikare est un bel âne ; le garçon qui m’a parlé à la barrière, me le disait tantôt. Il est dans un cirque, il s’y connaît ; et c’est parce qu’il trouvait Palikare beau, qu’il m’a parlé.

— Nous ne savons pas la valeur des ânes à Paris, et encore moins celle que peut avoir un âne d’Orient. Enfin, nous verrons, et puisque notre parti est arrêté, ne parlons plus de cela : c’est un sujet trop triste, et puis je suis fatiguée. »

En effet, elle paraissait épuisée, et plus d’une fois, elle avait dû faire de longues pauses pour arriver à bout de ce qu’elle voulait dire.

« As-tu besoin de dormir ?

— J’ai besoin de m’abandonner, de m’engourdir dans la tranquillité du parti pris et l’espoir d’un lendemain.

— Alors, je vais te laisser pour ne pas te déranger, et comme il y a encore deux heures de jour, je vais en profiter pour laver notre linge. Est-ce que ça ne te paraîtra pas bon d’avoir demain une chemise fraîche ?

— Ne te fatigue pas.

— Tu sais bien que je ne suis jamais fatiguée. »

Après avoir embrassé sa mère, elle alla de-ci de-là dans la roulotte, vivement, légèrement ; prit un paquet de linge dans un petit coffre où il était enfermé, le plaça dans une terrine ; atteignit sur une planche un petit morceau de savon tout usé, et sortit emportant le tout. Comme après que le riz avait été cuit, elle avait empli d’eau sa casserole, elle trouva cette eau chaude et put la verser sur son linge. Alors, s’agenouillant dans l’herbe, après avoir ôté sa veste, elle commença à savonner, à frotter, et sa lessive ne se composant en réalité que de deux chemises, de trois mouchoirs, de deux paires de bas, il ne lui fallait pas deux heures pour que tout fût lavé, rincé et étendu sur des ficelles entre la roulotte et la palissade.

Pendant qu’elle travaillait, Palikare attaché, à une courte distance d’elle, l’avait plusieurs fois regardée comme pour la surveiller, mais sans rien de plus. Quand il vit qu’elle avait fini, il allongea le cou vers elle et poussa cinq ou six braiments qui étaient des appels impérieux.

« Crois-tu que je t’oublie ? » dit-elle.

Elle alla à lui, le changea de place et lui apporta à boire dans sa terrine qu’elle avait soigneusement rincée, car s’il se contentait de toutes les nourritures qu’on lui donnait ou qu’il trouvait lui-même, il était au contraire très difficile pour sa boisson, et n’acceptait que l’eau pure dans des vases propres ou le bon vin qu’il aimait par-dessus tout.

Mais cela fait, au lieu de le quitter, elle se mit à le flatter de la main en lui disant des paroles de tendresse comme une nourrice à son enfant, et l’âne qui tout de suite s’était jeté sur l’herbe nouvelle, s’arrêta de manger pour poser sa tête contre l’épaule de sa petite maîtresse et se faire mieux caresser : de temps en temps il inclinait vers elle ses longues oreilles et les relevait avec des frémissements qui disaient sa béatitude.

Le silence s’était fait dans l’enclos maintenant fermé, ainsi que dans les rues désertes du quartier, et on n’entendait plus, au loin, qu’un sourd mugissement sans bruits distincts, profond, puissant, mystérieux comme celui de la mer, la respiration et la vie de Paris qui continuaient actives et fiévreuses malgré la nuit tombante.

Alors dans la mélancolie du soir, l’impression de ce qui venait de se dire étreignit Perrine plus fort, et, appuyant sa tête à celle de son âne, elle laissa couler les larmes qui depuis si longtemps l’étouffaient, tandis qu’il lui léchait les mains.

III

La nuit de la malade fut mauvaise ; plusieurs fois, Perrine couchée près d’elle, tout habillée sur la planche, avec un fichu roulé qui lui servait d’oreiller, dut se lever pour lui donner de l’eau qu’elle allait chercher au puits afin de l’avoir plus fraîche : elle étouffait et souffrait de la chaleur. Au contraire, à l’aube, le froid du matin, toujours vif sous le climat de Paris, la fit grelotter et Perrine dut l’envelopper dans son fichu, la seule couverture un peu chaude qui leur restât.

Malgré son désir d’aller chercher le médecin aussitôt que possible, elle dut attendre que Grain de Sel fût levé, car à qui demander le nom et l’adresse d’un bon médecin, si ce n’était à lui ?

Bien sûr qu’il connaissait un bon médecin, et un fameux qui faisait ses visites en voiture, non à pied comme les médecins de rien du tout : M. Cendrier, rue Riblette, près l’église ; pour trouver la rue Riblette il n’y avait qu’à suivre le chemin de fer jusqu’à la gare.

En entendant parler d’un médecin fameux qui faisait les visites en voiture, elle eut peur de n’avoir pas assez d’argent pour le payer, et timidement, avec confusion, elle questionna Grain de Sel en tournant autour de ce qu’elle n’osait pas dire. À la fin il comprit :

« Ce que tu auras à payer ? dit-il. Dame, c’est cher. Pas moins de quarante sous. Et pour être sûre qu’il vienne, tu feras bien de les lui remettre d’avance. »

En suivant les indications qui lui avaient été données, elle trouva assez facilement la rue Riblette, mais le médecin n’était point encore levé, elle dut attendre, assise sur une borne dans la rue, à la porte d’une remise derrière laquelle on était en train d’atteler un cheval : comme cela elle le saisirait au passage, et en lui remettant ses quarante sous, elle le déciderait à venir, ce qu’il ne ferait pas, elle en avait le pressentiment, si on lui demandait simplement une visite pour un des habitants du Champ Guillot.

Le temps fut éternel à passer, son angoisse se doublant de celle de sa mère qui ne devait rien comprendre à son retard ; s’il ne la guérissait point instantanément, au moins allait-il l’empêcher de souffrir. Déjà elle avait vu un médecin entrer dans leur roulotte, lorsque son père avait été malade. Mais c’était, en pleine montagne, dans un pays sauvage, et le médecin que sa mère avait appelé sans avoir le temps de gagner une ville, était plutôt un barbier avec une tournure de sorcier qu’un vrai médecin comme on en trouve à Paris, savant, maître de la maladie et de la mort, comme devait l’être celui-là, puisqu’on le disait fameux.

Enfin la porte de la remise s’ouvrit, et un cabriolet de forme ancienne, à caisse jaune, auquel était attelé un gros cheval de labour vint se ranger devant la maison et presque aussitôt le médecin parut, grand, gros, gras, le visage rougeaud encadré d’une barbe grise qui lui donnait l’air d’un patriarche campagnard.

Avant qu’il fût monté en voiture, elle était près de lui et lui exposait sa demande.

« Le Champ Guillot, dit-il, il y a eu de la batterie.

— Non, monsieur, c’est ma mère qui est malade, très malade.

— Qu’est-ce que c’est, ta mère ?

— Nous sommes photographes. »

Il mit le pied sur le marchepied.

Vivement elle tendit sa pièce de quarante sous.

« Nous pouvons vous payer.

— Alors, c’est trois francs. »

Elle ajouta vingt sous à la pièce ; il prit le tout et le fourra dans la poche de son gilet.

« Je serai près de ta mère d’ici un quart d’heure. »

Elle fit en courant le chemin du retour, joyeuse d’apporter la bonne nouvelle :

« Il va te guérir, maman, c’est un vrai médecin celui-là. »

Et vivement elle s’occupa de sa mère, lui lava le visage, les mains, lui arrangea les cheveux qui étaient admirables, noirs et soyeux, puis elle mit de l’ordre dans la roulotte ; ce qui n’eut d’autre résultat que de la rendre plus vide et par là plus misérable encore.

Elles n’eurent pas une trop longue attente à endurer : un roulement de voiture annonça l’arrivée du médecin et Perrine courut au-devant de lui.

Comme en entrant il voulait se diriger vers la maison, elle lui montra la roulotte.

« C’est dans notre voiture que nous habitons », dit-elle.

Bien que cette voiture n’eût rien d’une habitation, il ne laissa paraître aucune surprise, étant habitué à toutes les misères avec sa clientèle ; mais Perrine qui l’observait remarqua sur son visage comme un nuage lorsqu’il vit la malade couchée sur son matelas, dans cet intérieur dénudé.

« Tirez la langue, donnez-moi la main. »

Ceux qui payent quarante ou cent francs la visite de leur médecin n’ont aucune idée de la rapidité avec laquelle s’établit un diagnostic auprès des pauvres gens ; en moins d’une minute son examen fut fait.

« Il faut entrer à l’hôpital », dit-il.

La mère et la fille poussèrent un même cri d’effroi et de douleur.

« Petite, laisse-moi seul avec ta maman », dit le médecin d’un ton de commandement.

Perrine hésita une seconde ; mais, sur un signe de sa mère, elle quitta la roulotte, dont elle ne s’éloigna pas.

« Je suis perdue ? dit la mère à mi-voix.

— Qu’est-ce qui parle de ça : vous avez besoin de soins que vous ne pouvez pas recevoir ici.

— Est-ce qu’à l’hôpital j’aurais ma fille ?

— Elle vous verrait le jeudi et le dimanche.

— Nous séparer ! Que deviendrait-elle sans moi, seule à Paris ? que deviendrai-je sans elle ? Si je dois mourir, il faut que ce soit sa main dans la mienne.

— En tout cas on ne peut pas vous laisser dans cette voiture où le froid des nuits vous est mortel. Il faut prendre une chambre ; le pouvez-vous ?

— Si ce n’est pas pour longtemps, oui peut-être.

— Grain de Sel en loue qu’il ne vous fera pas payer cher. Mais la chambre n’est pas tout, il faut des médicaments, une bonne nourriture, des soins : ce que vous auriez à l’hôpital.

— Monsieur, c’est impossible, je ne peux pas me séparer de ma fille. Que deviendrait-elle ?

— Comme vous voudrez, c’est votre affaire ; je vous ai dit ce que je devais. »

Il appela :

« Petite. »

Puis, tirant un carnet de sa poche, il écrivit au crayon quelques lignes sur une feuille blanche, qu’il détacha :

« Porte cela chez le pharmacien, dit-il, celui qui est auprès de l’église, pas un autre. Tu donneras à ta mère le paquet no 1 ; tu lui feras boire d’heure en heure la potion no 2 ; le vin de quinquina en mangeant, car il faut qu’elle mange ; ce qu’elle voudra, surtout des œufs. Je reviendrai ce soir. »

Elle voulut l’accompagner pour le questionner :

« Maman est bien malade ?

— Tâche de la décider à entrer à l’hôpital.

— Est-ce que vous ne pouvez pas la guérir ?

— Sans doute, je l’espère ; mais je ne peux pas lui donner ce qu’elle trouverait à l’hôpital. C’est folie de n’y pas aller ; c’est pour ne pas se séparer de toi qu’elle refuse : tu ne serais pas perdue, car tu as l’air d’une fille avisée et délurée. »

Marchant à grands pas, il était arrivé à sa voiture ; Perrine eût voulu le retenir, le faire parler, mais il monta et partit.

Alors elle revint à la roulotte.

« Qu’a dit le médecin ? demanda la mère.

— Qu’il te guérirait.

— Va donc vite chez le pharmacien, et rapporte aussi deux œufs ; prends tout l’argent. »

Mais tout l’argent ne fut pas suffisant ; quand le pharmacien eut lu l’ordonnance, il regarda Perrine en la toisant :

« Vous avez de quoi payer ? » dit-il.

Elle ouvrit la main.

« C’est sept francs cinquante », dit le pharmacien qui avait fait son calcul.

Elle compta ce qu’elle avait dans la main et trouva six francs quatre-vingt-cinq centimes en estimant le florin d’Autriche à deux francs ; il lui manquait donc treize sous.

« Je n’ai que six francs quatre-vingt-cinq centimes, dont un florin d’Autriche, dit-elle ; le voulez-vous, le florin ?

— Ah ! non, par exemple. »

Que faire ? Elle restait au milieu de la boutique la main ouverte, désespérée, anéantie.

« Si vous vouliez prendre le florin, il ne me manquerait que treize sous, dit-elle enfin ; je vous les apporterais tantôt. »

Mais le pharmacien ne voulut d’aucune de ces combinaisons, ni faire crédit de treize sous, ni accepter le florin :

« Comme il n’y a pas urgence pour le vin de quinquina, dit-il, vous viendrez le chercher tantôt ; je vais tout de suite vous préparer les paquets et la potion qui ne vous coûteront que trois francs cinquante. »

Sur l’argent qui lui restait elle acheta des œufs, un petit pain viennois, qui devait provoquer l’appétit de sa mère, et revint toujours courant au Champ Guillot.

« Les œufs sont frais, dit-elle, je les ai mirés ; regarde le pain comme il est bien cuit ; tu vas manger, n’est-ce pas ? maman.

— Oui, ma chérie. »

Toutes deux étaient pleines d’espérance et Perrine d’une foi absolue : puisque le médecin avait promis de guérir sa mère, il allait accomplir ce miracle : pourquoi l’aurait-il trompée ? quand on demande la vérité à un médecin, il doit la dire.

C’est un merveilleux apéritif que l’espoir ; la malade, qui depuis deux jours n’avait pu rien prendre, mangea un œuf et la moitié du petit pain.

« Tu vois, maman, disait Perrine.

— Cela va aller. »

En tout cas, son irritabilité nerveuse s’émoussa ; elle éprouva un peu de calme, et Perrine en profita pour aller consulter Grain de Sel sur la question de savoir comment elle devait s’y prendre pour vendre la voiture et Palikare.

Pour la roulotte, rien de plus facile, Grain de Sel pouvait l’acheter comme il achetait toutes choses : meubles, habits, outils, instruments de musique, étoffes, matériaux, le neuf, le vieux ; mais, pour Palikare, il n’en était pas de même, parce qu’il n’achetait pas de bêtes, excepté les petits chiens, et son avis était qu’on devait attendre au mercredi pour le vendre au Marché aux chevaux.

Le mercredi c’était bien loin, car, dans sa surexcitation d’espérance, Perrine s’imaginait qu’avant ce jour-là, sa mère aurait repris assez de forces pour pouvoir partir ; mais, à attendre ainsi, il y avait au moins cela de bon, qu’elles pourraient avec le produit de la vente de la roulotte s’arranger des robes pour voyager en chemin de fer, et aussi cela de meilleur encore, qu’on pourrait peut-être ne pas vendre Palikare, si le prix payé par Grain de Sel était assez élevé ; Palikare resterait au Champ Guillot, et quand elles seraient arrivées à Maraucourt, elles le feraient venir. Comme elle serait heureuse de ne pas le perdre, cet ami qu’elle aimait tant ! et comme il serait heureux de vivre, désormais dans le bien-être, logé dans une belle écurie, se promenant toute la journée à travers de grasses prairies avec ses deux maîtresses auprès de lui !

Mais il fallut en rabattre des visions qui en quelques secondes avaient traversé son esprit, car, au lieu de la somme qu’elle imaginait sans la préciser, Grain de Sel n’offrit que quinze francs de la roulotte et de tout ce qu’elle contenait, après l’avoir longuement examinée.

« Quinze francs !

— Et encore c’est pour vous obliger ; qu’est-ce que vous voulez que je fasse de ça ? »

Et du crochet qui lui tenait lieu de bras, il frappait les diverses pièces de la roulotte, les roues, les brancards, en haussant les épaules d’un air de pitié méprisante.

Tout ce qu’elle put obtenir après beaucoup de paroles, ce fut une augmentation de deux francs cinquante sur le prix offert, et l’engagement que la roulotte ne serait dépecée qu’après leur départ, de façon à pouvoir jusque-là l’habiter pendant la journée, ce qui, imaginait-elle, vaudrait mieux pour sa mère que de rester enfermée dans la maison.

Quand, sous la direction de Grain de Sel elle visita les chambres qu’il pouvait leur louer, elle vit combien la roulotte leur serait précieuse, car, malgré l’orgueil avec lequel il parlait de ses appartements, et qui n’avait d’égal que son mépris pour la roulotte, elle était si misérable, si puante cette maison, qu’il fallait leur détresse pour l’accepter.

À la vérité, elle avait un toit et des murs qui n’étaient pas en toile, mais sans aucune autre supériorité sur la roulotte : tout à l’entour se trouvaient amoncelées les matières dont Grain de Sel faisait commerce et qui pouvaient supporter les intempéries : verres cassés, os, ferrailles ; tandis qu’à l’intérieur le couloir et des pièces sombres, où les yeux se perdaient, contenaient celles qui avaient besoin d’un abri : vieux papiers, chiffons, bouchons, croûtes de pain, bottes, savates, ces choses innombrables, détritus de toutes sortes, qui constituent les ordures de Paris ; et de ces divers tas s’exhalaient d’âcres odeurs qui prenaient à la gorge.

Comme elle restait hésitante se demandant si sa mère ne serait pas empoisonnée par ces odeurs, Grain de Sel la pressa :

« Dépêchez-vous, dit-il, les biffins vont rentrer ; il faut que je sois là pour recevoir et « triquer » ce qu’ils apportent.

— Est-ce que le médecin connaît ces chambres ? demanda-t-elle.

— Bien sûr qu’il les connaît ; il est venu plus d’une fois à côté quand il a soigné la Marquise. »

Ce mot la décida : puisque le médecin connaissait ces chambres, il savait ce qu’il disait en conseillant d’en prendre une ; et puisqu’une marquise habitait l’une d’elles, sa mère pouvait bien en habiter une autre.

« Cela vous coûtera huit sous par jour, dit Grain de Sel, ajoutés aux trois sous pour l’âne et aux six sous pour la roulotte.

— Vous l’avez achetée ?

— Oui, mais puisque vous vous en servez, il est juste de la payer. »

Elle ne trouva rien à répondre ; ce n’était pas la première fois qu’elle se voyait ainsi écorchée ; bien souvent elle l’avait été plus durement encore dans leur long voyage, et elle finissait par croire que c’est la loi de nature pour ceux qui ont, au détriment de ceux qui n’ont pas.

IV

Perrine employa une bonne partie de la journée à nettoyer la chambre où elles allaient s’installer, à laver le plancher, à frotter les cloisons, le plafond, la fenêtre qui depuis que la maison était construite n’avait jamais été bien certainement à pareille fête.

Pendant les nombreux voyages qu’elle fit de la maison au puits où elle tirait de l’eau pour laver, elle remarqua qu’il ne poussait pas seulement de l’herbe et des chardons dans l’enclos ; des jardins environnants le vent ou les oiseaux avaient apporté des graines ; par-dessus le palis, les voisins avaient jeté des plants de fleurs dont-ils ne voulaient plus ; de sorte que quelques-unes de ces graines, quelques-uns de ces plants, tombant sur un terrain qui leur convenait, avaient germé ou poussé, et maintenant fleurissaient tant bien que mal. Sans doute leur végétation ne ressemblait en rien à celle qu’on obtient dans un jardin, avec des soins de tous les instants, des engrais, des arrosages ; mais pour sauvage qu’elle fût, elle n’en avait pas moins son charme de couleur et de parfum.

Cela lui donna l’idée de cueillir quelques-unes de ces fleurs, des giroflées rouges et violettes, des œillets, et d’en faire des bouquets qu’elle placerait dans leur chambre d’où ils chasseraient la mauvaise odeur en même temps qu’ils l’égayeraient. Il semblait que ces fleurs n’appartenaient à personne, puisque Palikare pouvait les brouter si le cœur lui en disait ; cependant elle n’osa pas en cueillir le plus petit rameau, sans le demander à Grain de Sel.

« Est-ce pour les vendre ? répondit celui-ci.

— C’est pour en mettre quelques branches dans notre chambre.

— Comme ça, tant que tu voudras ; parce que si c’était pour les vendre, je commencerais par te les vendre moi-même. Puisque c’est pour toi, ne te gêne pas, la petite : tu aimes l’odeur des fleurs, moi j’aime mieux celle du vin, même il n’y a que celle-là que je sente. »

Le tas des verres plus ou moins cassés étant considérable, elle y trouva facilement des vases ébréchés dans lesquels elle disposa ses bouquets, et comme ces fleurs avaient été cueillies au soleil, la chambre se remplit bientôt du parfum des giroflées et des œillets, ce qui neutralisa les mauvaises odeurs de la maison, en même temps que leurs fraîches couleurs éclairaient ses murs noirs.

Tout en travaillant ainsi, elle fit la connaissance des voisins qui habitaient de chaque côté de leur chambre : une vieille femme qui sur ses cheveux gris portait un bonnet orné de rubans tricolores aux couleurs du drapeau français ; et un grand bonhomme courbé en deux, enveloppé dans un tablier de cuir si long et si large qu’il semblait constituer son unique vêtement. La femme aux rubans tricolores était une chanteuse des rues, lui dit le bonhomme au tablier, et rien moins que la Marquise dont avait parlé Grain de Sel ; tous les jours elle quittait le Champ Guillot avec un parapluie rouge et une grosse canne dans laquelle elle le plantait aux carrefours des rues ou aux bouts des ponts, pour chanter et vendre à l’abri le répertoire de ses chansons. Quant au bonhomme au tablier, c’était, lui apprit la Marquise, un démolisseur de vieilles chaussures, et du matin au soir il travaillait muet comme un poisson, ce qui lui avait valu le nom de Père la Carpe, sous lequel on le connaissait ; mais pour ne pas parler il n’en faisait pas moins un tapage assourdissant avec son marteau.

Au coucher du soleil son emménagement fut achevé, et elle put alors amener sa mère qui, en apercevant les fleurs, eut un moment de douce surprise :

« Comme tu es bonne pour ta maman, chère fille ! dit-elle.

— Mais c’est pour moi que je suis bonne, ça me rend si heureuse de te faire plaisir ! »

Avant la nuit il fallut mettre les fleurs dehors, et alors l’odeur de la vieille maison se fit sentir terriblement, mais sans que la malade osât s’en plaindre ; à quoi cela eût-il servi, puisqu’elles ne pouvaient pas quitter le Champ Guillot pour aller autre part ? Son sommeil fut mauvais, fiévreux, troublé, agité, halluciné, et quand le médecin vint le lendemain matin il la trouva plus mal, ce qui lui fit changer le traitement et obligea Perrine à retourner chez le pharmacien, qui cette fois lui demanda cinq francs. Elle ne broncha pas et paya bravement ; mais en revenant elle ne respirait plus. Si les dépenses continuaient ainsi, comment gagneraient-elles le mercredi qui leur mettrait aux mains le produit de la vente du pauvre Palikare ? Si le lendemain le médecin prescrivait une nouvelle ordonnance coûtant cinq francs, ou plus, où trouverait-elle cette somme ?

Au temps où avec ses parents elle parcourait les montagnes, ils avaient plus d’une fois été exposés à la famine, et plus d’une fois aussi, depuis qu’ils avaient quitté la Grèce pour venir en France, ils avaient manqué de pain. Mais ce n’était pas du tout la même chose. Pour la famine dans les montagnes, ils avaient toujours l’espérance, qui se réalisait souvent, de trouver quelques fruits, des légumes, un gibier qui leur apporteraient un bon repas. Pour le manque de pain en Europe, ils avaient aussi celle de rencontrer des paysans grecs, bosniaques, styriens, tyroliens, qui consentiraient à se faire photographier moyennant quelques sous. Tandis qu’à Paris il n’y a rien à attendre pour ceux qui n’ont pas d’argent en poche, et le leur tirait à sa fin. Alors, que feraient-elles ? Et le terrible, c’est qu’elle devait répondre à cette question, elle ne sachant rien, ne pouvant rien ; l’effroyable, c’est qu’elle devait prendre la responsabilité de tout, puisque la maladie rendait sa mère incapable de s’ingénier, et qu’elle se trouvait ainsi la vraie mère, quand elle ne se sentait qu’une enfant.

Si encore un peu de mieux se présentait, elle en serait encouragée et fortifiée ; mais il n’en était pas ainsi, et bien que sa mère ne se plaignît jamais, répétant toujours, au contraire, son mot habituel : « Cela va aller », elle voyait qu’en réalité « cela n’allait pas » : pas de sommeil, pas d’appétit, la fièvre, un affaiblissement, une oppression qui lui paraissaient progresser, si sa tendresse, sa faiblesse, son ignorance, sa lâcheté ne l’abusaient point.

Le mardi matin, à la visite du médecin, ce qu’elle craignait pour l’ordonnance se réalisa : après un rapide examen de la malade, le docteur Cendrier tira de sa poche son carnet, ce terrible carnet cause de tant d’angoisses pour Perrine, et se prépara à écrire ; mais au moment où il posait le crayon sur le papier, elle eut le courage de l’arrêter.

« Monsieur, si les médicaments que vous allez ordonner ne sont pas d’égale importance, voulez-vous bien n’inscrire aujourd’hui que ceux qui pressent ?

— Qu’est-ce que vous voulez dire ? » demanda-t-il d’un ton fâché.

Elle tremblait, mais cependant elle osa aller jusqu’au bout.

« Je veux dire que nous n’avons pas beaucoup d’argent aujourd’hui et que nous n’en recevrons que demain ; alors… »

Il la regarda, puis après avoir jeté un coup d’œil rapide çà et là, comme s’il voyait pour la première fois leur misère, il remit son carnet dans sa poche :

« Nous ne changerons le traitement que demain, dit-il ; rien ne presse, celui d’hier peut être encore continué aujourd’hui. »

« Rien ne presse », fut le mot que Perrine retint et se répéta :

Si rien ne pressait, c’était que sa mère ne se trouvait pas aussi mal qu’elle l’avait craint ; on pouvait donc encore espérer et attendre.

Le mercredi était le jour qu’elle attendait, mais son impatience de le voir arriver était traversée par l’émotion douloureuse avec laquelle elle le redoutait, car s’il devait les sauver par l’argent qu’il allait leur apporter, d’un autre côté il devait la séparer de Palikare. Aussi, chaque fois qu’elle pouvait quitter sa mère, courait-elle dans l’enclos pour dire un mot à son ami qui, n’ayant plus à travailler, ni à peiner, et trouvant à manger autant qu’il voulait après tant de privations, ne s’était jamais montré si joyeux. Dès qu’il la voyait venir, il poussait quatre ou cinq braiments à ébranler les vitres des cahutes du Champ Guillot, et, au bout de sa corde, il lançait quelques ruades jusqu’à ce qu’elle fût près de lui ; mais aussitôt qu’elle lui avait mis la main sur le dos, il se calmait et, allongeant le cou, il lui posait la tête sur l’épaule sans plus bouger. Alors, ils restaient ainsi, elle le flattant, lui remuant les oreilles et clignant des yeux avec des mouvements rythmés qui étaient tout un discours.

« Si tu savais ! » murmurait-elle doucement.

Mais lui ne savait point, ne prévoyait point, et, tout aux satisfactions du moment présent, le repos, la bonne nourriture, les caresses de sa maîtresse, il se trouvait le plus heureux âne du monde. D’ailleurs, il s’était fait un ami de Grain de Sel, de qui il recevait des marques d’amitié qui flattaient sa gourmandise. Le lundi, dans la matinée, ayant trouvé le moyen de se détacher, il s’était approché de Grain de Sel occupé à triquer les ordures qui arrivaient, et curieusement il était resté là. C’était une habitude religieusement pratiquée par Grain de Sel d’avoir toujours un litre de vin et un verre à portée de sa main, de façon à n’être point obligé de se lever lorsque l’envie de boire un coup le prenait, et elle le prenait souvent. Ce matin-là, tout à sa besogne, il ne pensait pas à regarder autour de lui, mais précisément parce qu’il s’y appliquait et s’y échauffait, la soif, cette soif qui lui avait valu son surnom, n’avait pas tardé à se faire sentir. Au moment où, s’interrompant, il allait prendre sa bouteille, il vit Palikare les yeux attachés sur lui, le cou tendu.

« Qu’est-ce que tu fais là, toi ? »

Comme le ton n’était pas grondeur, l’âne n’avait pas bougé.

« Tu veux boire un verre de vin ? » demanda Grain de Sel dont toutes les idées tournaient toujours autour du mot boire.

Et au lieu de porter à sa bouche le verre qu’il emplissait, il l’avait par plaisanterie tendu à Palikare ; alors celui-ci considérant l’invitation comme sérieuse avait fait deux pas de plus en avant, et, allongeant ses lèvres de manière qu’elles fussent aussi minces, aussi allongées que possible, il avait aspiré une bonne moitié du verre, plein jusqu’au bord.

« Oh ! la ! la ! la ! », s’écria Grain de Sel en riant aux éclats.

Et il se mit à appeler :

« La Marquise ! la Carpe ! »

À ses cris ils arrivèrent, ainsi qu’un chiffonnier chargé de sa hotte pleine, qui rentrait dans le clos, et le locataire du wagon dont la profession était d’être marchand de pâte de guimauve et de parcourir les fêtes et les marchés en suspendant à un crochet tournant des tas de sucre fondu, dont il tirait des tortillons jaunes, bleus, rouges, comme l’eût fait une fileuse de sa quenouille.

« Qu’est-ce qu’il y a ? demanda la Marquise.

— Vous allez voir ; mais préparez-vous à vous faire du bon sang. »

De nouveau il emplit son verre et le tendit à Palikare qui, comme la première fois, le vida à moitié au milieu des rires et des exclamations des gens qui le regardaient.

« J’avais entendu raconter que les ânes aimaient le vin, dit l’un, mais je ne le croyais pas.

— C’est un poivrot ! dit un autre.

— Vous devriez l’acheter, dit la Marquise en s’adressant à Grain de Sel, il vous tiendrait joliment compagnie.

— Ça ferait la paire. »

Grain de Sel ne l’acheta point, mais il se prit d’affection pour lui et proposa à Perrine de l’accompagner le mercredi au Marché aux chevaux. Et cela fut un grand soulagement pour elle, car elle n’imaginait pas du tout comment elle trouverait le Marché aux chevaux dans Paris, pas plus qu’elle ne voyait comment elle s’y prendrait pour vendre un âne, discuter son prix, le recevoir sans se faire voler ; elle avait bien des fois entendu raconter des histoires de voleurs parisiens et se sentait tout à fait incapable de se défendre contre eux si, d’aventure, ils avaient l’idée de s’attaquer à elle.

Le mercredi matin elle s’occupa donc de faire la toilette de Palikare, et ce fut une occasion pour elle de le caresser et de l’embrasser. Mais hélas ! combien tristement ! Elle ne le verrait plus. Dans quelles mains allait-il passer ? le pauvre ami ! et elle ne pouvait s’arrêter à cette pensée sans revoir les ânes misérables ou martyrs que dans sa vie sur les grands chemins, elle avait rencontrés en tous lieux, comme si, sur la terre entière, l’âne n’existait que pour souffrir. Certainement, depuis que Palikare leur appartenait, il avait supporté

bien des fatigues et des misères, celles des longues routes, du froid, du chaud, de la pluie, de la neige, du verglas, des privations, mais au moins n’était-il jamais battu, et se sentait-il l’ami de ceux dont il partageait le sort malheureux ; tandis que maintenant elle ne pouvait que trembler en se demandant quels allaient être ses maîtres ; elle en avait tant rencontré de cruels, qui n’avaient

même pas conscience de leur cruauté.

Quand Palikare vit qu’au lieu de l’atteler à la roulotte, on lui passait un licol, il montra de la surprise, et plus encore quand Grain de Sel, qui ne voulait pas faire à pied la longue route de Charonne au Marché aux chevaux, lui monta sur le dos en se servant d’une chaise ; mais comme Perrine le tenait par la tête et lui parlait cette surprise n’alla pas jusqu’à la résistance : Grain de Sel d’ailleurs n’était-il pas un ami ?

Ils partirent ainsi, Palikare marchant gravement, conduit par Perrine et à travers des rues, où il n’y avait que peu de voitures et de passants, ils arrivèrent à un pont très large, aboutissant à un grand jardin.

« C’est le Jardin des Plantes, dit Grain de Sel, je suis sûr qu’ils n’ont pas un âne comme le tien.

— Alors on pourrait peut-être le leur vendre », dit Perrine pensant que dans un jardin zoologique les bêtes n’ont qu’à se promener.

Mais Grain de Sel n’accueillit pas cette idée :

« Des affaires avec le gouvernement, dit-il, il n’en faut pas… parce que le gouvernement… »

Il n’avait pas la confiance de Grain de Sel, le gouvernement.

Maintenant la circulation des voitures et des tramways était si active que Perrine avait besoin de toute son attention pour se diriger au milieu de leur encombrement, aussi n’avait-elle d’yeux ni d’oreilles pour rien autre chose, ni pour les monuments devant lesquels ils passaient, ni pour les plaisanteries que les charretiers et les cochers leur adressaient, mis en gaieté et en esprit par l’attitude de Grain de Sel sur l’âne. Mais lui, qui n’avait pas les mêmes préoccupations, n’était pas embarrassé pour leur répondre joyeusement, et cela faisait sur leur parcours un concert de cris et de rires, auquel les passants des trottoirs mêlaient leur mot.

Enfin, après une légère montée, ils arrivèrent devant une grande grille au delà de laquelle s’étendait un vaste espace que des lisses séparaient en divers compartiments dans lesquels se trouvaient des chevaux ; alors Grain de Sel mit pied à terre.

Mais pendant qu’il descendait, Palikare avait eu le temps de regarder devant lui, et, quand Perrine voulut lui faire franchir la grille, il refusa d’avancer. Avait-il deviné que c’était un marché où l’on vendait les chevaux et les ânes ? Avait-il peur ? Toujours est-il que malgré les paroles que Perrine lui adressait sur le ton du commandement ou de l’affection, il persista dans sa résistance. Grain de Sel crut qu’en le poussant par derrière il le ferait avancer, mais Palikare, qui ne devina pas quelle main se permettait cette familiarité sur sa croupe, se mit à ruer en reculant et en entraînant Perrine.

Quelques curieux s’étaient aussitôt arrêtés et faisaient cercle autour d’eux ; le premier rang étant comme toujours occupé par des porteurs de dépêches et des pâtissiers ; chacun disait son mot et donnait son conseil sur les moyens à employer pour l’obliger à passer la porte.

« V’là un âne qui donnera de l’agrément à l’imbécile qui l’achètera », dit une voix.

C’était là un propos dangereux qui pouvait nuire à la vente ; aussi Grain de Sel qui l’avait entendu, crut-il devoir protester.

« C’est un malin, dit-il, comme il a deviné qu’on va le vendre, il fait toutes ces grimaces pour ne pas quitter ses maîtres.

— Êtes-vous sûr de ça, Grain de Sel ? demanda la voix qui avait fait l’observation.

— Tiens, qu’est-ce qui sait mon nom ici ?

— Vous ne reconnaissez pas La Rouquerie ?

— C’est ma foi vrai. »

Et ils se donnèrent la main.

« C’est à vous l’âne ?

— Non, c’est à cette petite.

— Vous le connaissez ?

Nous avons bu plus d’un verre ensemble : si vous avez besoin d’un bon âne, je vous le recommande.

— J’en ai besoin, sans en avoir besoin.

— Alors allons prendre quelque chose. Ce n’est pas la peine de payer un droit là dedans.

— D’autant mieux qu’il paraît décidé à ne pas entrer.

— Je vous dis que c’est un malin.

— Si je l’achète ce n’est pas pour faire des malices, ni pour boire des verres, mais pour travailler.

— Dur à la peine ; il vient de Grèce, sans s’arrêter.

— De Grèce !… »

Grain de Sel avait fait un signe à Perrine, qui les suivait n’entendant que quelques mots de leur conversation, et, docile, maintenant qu’il n’avait plus à entrer dans le marché, Palikare venait derrière elle, sans même qu’elle eût à tirer sur le licol.

Qu’était cet acquéreur ? Un homme ? Une femme ? Par la démarche et le visage non barbu, une femme de cinquante ans environ. Par le costume composé d’une blouse et d’un pantalon, d’un chapeau en cuir comme ceux des cochers d’omnibus, et aussi par une courte pipe noire qui ne quittait pas sa bouche, un homme. Mais c’était son air qui était intéressant pour les inquiétudes de Perrine, et il n’avait rien de dur ni de méchant.

Après avoir pris une petite rue, Grain de Sel et La Rouquerie s’étaient arrêtés devant la boutique d’un marchand de vin, et, sur une table du trottoir on leur avait apporté une bouteille avec deux verres, tandis que Perrine restait dans la rue devant eux, tenant toujours son âne.

« Vous allez voir s’il est malin », dit Grain de Sel en avançant son verre plein.

Tout de suite Palikare allongea le cou et de ses lèvres pincées aspira la moitié du verre, sans que Perrine osât l’en empêcher.

« Hein ! » dit Grain de Sel triomphant.

Mais La Rouquerie ne partagea pas cette satisfaction :

« Ce n’est pas pour boire mon vin que j’en ai besoin, mais pour traîner ma charrette et mes peaux de lapin.

— Puisque je vous dis qu’il vient de Grèce attelé à une roulotte.

— Ça, c’est autre chose. »

Et l’examen de Palikare commença en détail et avec attention ; quand il fut terminé, La Rouquerie demanda à Perrine combien elle voulait le vendre. Le prix qu’elle avait arrêté à l’avance avec Grain de Sel était de cent francs ; ce fut celui qu’elle dit.

Mais La Rouquerie poussa les hauts cris : « cent francs, un âne vendu sans garantie ! C’était se moquer du monde. » Et le malheureux Palikare eut à subir une démolition en règle, du bout du nez aux sabots. « Vingt francs, c’était tout ce qu’il valait ; et encore…

— C’est bon, dit Grain de Sel après une longue discussion, nous allons le conduire au marché. »

Perrine respira, car la pensée de n’obtenir que vingt francs l’avait anéantie ; que seraient vingt francs dans leur détresse ; alors que cent ne devaient même pas suffire à leurs besoins les plus pressants ?

« Savoir s’il voudra entrer cette fois plutôt que la première », dit La Rouquerie.

Jusqu’à la grille du marché, il suivit sa maîtresse docilement, mais arrivé là il s’arrêta, et comme elle insistait en lui parlant et en le tirant, il se coucha au beau milieu de la rue.

« Palikare, je t’en prie, s’écria Perrine éplorée, Palikare ! »

Mais il fit le mort sans vouloir rien entendre.

De nouveau on s’était rassemblé autour d’eux et l’on plaisantait.

« Mettez-lui le feu à la queue, dit une voix.

— Ça sera fameux pour le faire vendre, répondit une autre.

— Tapez dessus. »

Grain de Sel était furieux, Perrine désespérée.

« Vous voyez bien qu’il n’entrera pas, dit La Rouquerie, j’en donne trente francs parce que sa malice prouve que c’est un bon garçon ; mais, dépêchez-vous de les prendre ou j’en achète un autre. »

Grain de Sel consulta Perrine d’un coup d’œil, lui faisant en même temps signe qu’elle devait accepter. Cependant elle restait paralysée par la déception, sans pouvoir se décider, quand un sergent de ville vint lui dire rudement de débarrasser la rue :

« Avancez ou reculez, ne restez pas là. »

Comme elle ne pouvait pas avancer puisque Palikare ne le voulait pas, il fallait bien reculer ; aussitôt qu’il comprit qu’elle renonçait à entrer, il se releva et la suivit avec une parfaite docilité en remuant les oreilles d’un air de contentement.

« Maintenant, dit La Rouquerie après avoir mis trente francs en pièces de cent sous dans la main de Perrine, il faut me conduire ce bonhomme-là chez moi, car je commence à le connaître, il serait bien capable de ne pas vouloir me suivre ; la rue du Château-des-Rentiers n’est pas si loin. »

Mais Grain de Sel n’accepta pas cet arrangement, la course serait trop longue pour lui.

« Va avec madame, dit-il à Perrine, et ne te désole pas trop, ton âne ne sera pas malheureux avec elle, c’est une bonne femme.

— Et comment retrouver Charonne ? dit-elle, se voyant perdue dans ce Paris, dont pour la première fois elle venait de pressentir l’immensité.

— Tu suivras les fortifications, rien de plus facile. »

En effet, la rue du Château-des-Rentiers n’est pas bien loin du Marché aux chevaux, et il ne leur fallut pas longtemps pour arriver devant un amas de bicoques qui ressemblaient à celles du Champ Guillot.

Le moment de la séparation était venu, et ce fut en lui mouillant la tête de ses larmes qu’elle l’embrassa après l’avoir attaché dans une petite écurie.

« Il ne sera pas malheureux, je te le promets, dit La Rouquerie.

— Nous nous aimions tant ! »

V

« Qu’allaient-elles faire de trente francs, quand c’était sur cent qu’elles avaient établi leurs calculs ? »

Elle agita cette question en suivant tristement les fortifications depuis la Maison-Blanche jusqu’à Charonne, mais sans lui trouver de réponses acceptables ; aussi, quand elle remit entre les mains de sa mère l’argent de La Rouquerie, ne savait-elle pas du tout à quoi et comment il allait être employé.

Ce fut sa mère qui en décida :

« Il faut partir, dit-elle, partir tout de suite pour Maraucourt.

— Es-tu assez bien ?

— Il faut que je le sois. Nous n’avons que trop attendu, en espérant un rétablissement qui ne viendra pas… ici. Et en attendant nos ressources se sont épuisées, comme s’épuiseraient celles que la vente de notre pauvre Palikare nous procure. J’aurais voulu aussi ne pas nous présenter dans cet état de misère ; mais peut-être que plus cette misère sera lamentable plus elle fera pitié. Il faut, il faut partir.

— Aujourd’hui ?

— Aujourd’hui il est trop tard, nous arriverions en pleine nuit sans savoir où aller, mais demain matin. Ce soir tâche d’apprendre les heures du train et le prix des places : le chemin de fer est celui du Nord ; la gare d’arrivée, Picquigny. »

Perrine, embarrassée, consulta Grain de Sel qui lui dit, qu’en cherchant dans les tas de papiers, elle trouverait certainement un indicateur des chemins de fer, ce qui serait plus commode, et moins fatigant que d’aller à la gare du Nord, qui est bien loin de Charonne. Cet indicateur lui apprit qu’il y avait deux trains le matin : l’un à six heures, l’autre à dix heures, et que la place pour Picquigny en troisièmes classes coûtait neuf francs vingt-cinq.

« Nous partirons à dix heures, dit la mère, et nous prendrons une voiture, car je ne pourrais certainement pas aller à pied à la gare puisqu’elle est éloignée. J’aurai bien des forces jusqu’au fiacre. »

Cependant elle n’en eut pas jusque-là, et quand, à neuf heures, elle voulut, en s’appuyant sur l’épaule de sa fille, gagner la voiture que Perrine avait été chercher, elle ne put pas y arriver, bien que la distance ne fût pas longue de leur chambre à la rue : le cœur lui manqua, et si Perrine ne l’avait pas soutenue elle serait tombée.

« Je vais me remettre, dit-elle faiblement, ne t’inquiète pas, cela va aller. »

Mais cela n’alla pas, et il fallut que la Marquise qui les regardait partir apportât une chaise ; c’était un effort désespéré qui l’avait soutenue. Assise, elle eut une syncope, la respiration s’arrêta, la voix lui manqua.

« Il faudrait l’allonger, dit la Marquise, la frictionner ; ce ne sera rien, ma fille, n’aie pas peur ; va chercher La Carpe ; à nous deux nous la porterons dans votre chambre ; vous ne pouvez pas partir… tout de suite. »

C’était une femme d’expérience que la Marquise ; presque aussitôt que la malade eut été allongée, le cœur reprit ses mouvements, et la respiration se rétablit ; mais au bout d’un certain temps, comme elle voulut s’asseoir, une nouvelle défaillance se produisit.

« Vous voyez qu’il faut rester couchée, dit la Marquise sur le ton du commandement, vous partirez demain, et tout de suite vous prendrez une tasse de bouillon que je vais demander à La Carpe ; car c’est son vice à ce muet-là que le bouillon, comme le vin est celui de monsieur notre propriétaire ; hiver comme été, il se lève à cinq heures pour mettre son pot-au-feu, et fameux qu’il le fait ! il n’y a pas beaucoup de bourgeois qui en mangent d’aussi bon. »

Sans attendre une réponse, elle entra chez leur voisin qui s’était remis au travail.

« Voulez-vous me donner une tasse de bouillon pour notre malade ? » demanda-t-elle.

Ce fut par un sourire qu’il répondit, et tout de suite il ôta le couvercle de son pot en terre qui bouillottait dans la cheminée devant un petit feu de bois ; alors comme le fumet du bouillon se répandait dans la pièce il regarda la Marquise, les yeux écarquillés, les narines dilatées avec une expression de béatitude en même temps que de fierté.

« Oui ça sent bon, dit-elle, et si ça pouvait sauver la pauvre femme, ça la sauverait : mais, — elle baissa la voix, — vous savez elle est bien mal ; ça ne peut pas durer longtemps. »

La Carpe leva les bras au ciel.

« C’est bien triste pour cette petite. »

La Carpe inclina la tête et étendit les bras par un geste qui disait :

« Qu’y pouvons-nous ? »

Et de fait, ce qu’ils pouvaient, ils le faisaient l’un et l’autre, mais le malheur est chose si habituelle aux malheureux qu’ils ne s’en étonnent pas, pas plus qu’ils ne s’en révoltent. Qui d’eux n’a pas à souffrir en ce monde ? Toi aujourd’hui, moi demain.

Quand le bol fut rempli, la Marquise l’emporta en trottinant pour ne pas perdre une goutte de bouillon.

« Prenez ça, ma chère dame, dit-elle en s’agenouillant auprès du matelas, et surtout ne bougez pas, entr’ouvrez seulement les lèvres. »

Délicatement, une cuillerée de bouillon lui fut versée dans la bouche ; mais, au lieu de passer, elle provoqua des nausées

et une nouvelle syncope qui se prolongea plus que les deux premières.

Décidément le bouillon n’était pas ce qui convenait, la Marquise le reconnut et, pour qu’il ne fût pas perdu, elle obligea Perrine à le boire.

« Vous aurez besoin de forces, ma petite, il faut vous soutenir. »

N’ayant pas, avec son bouillon, qui pour elle était le remède à tous les maux, obtenu le résultat qu’elle attendait, la Marquise se trouva à bout d’expédients, et n’imagina rien de mieux que d’aller chercher le médecin : peut-être ferait-il quelque chose.

Mais, bien qu’il eût formulé une ordonnance, il déclara franchement à la Marquise, en partant, qu’il ne pouvait rien pour la malade :

« C’est une femme épuisée par le mal, la misère, les fatigues et le chagrin ; elle partait, qu’elle serait morte en wagon ; ce n’est plus qu’une affaire d’heures qu’une syncope réglera probablement. »

C’en fut une de jours, car la vie, si prompte à s’éteindre dans la vieillesse, est plus résistante dans la jeunesse : sans aller mieux, la malade n’allait pas plus mal, et bien qu’elle ne pût rien avaler, ni bouillon ni remèdes, elle durait étendue sur son matelas, sans mouvements, presque sans respiration, engourdie dans la somnolence.

Aussi Perrine se reprenait-elle à espérer : l’idée de la mort, qui obsède les gens âgés et la leur montre partout, tout près, alors même qu’elle reste loin encore, est si répulsive pour les jeunes, qu’ils se refusent à la voir, même quand elle est là menaçante. Pourquoi sa mère ne guérirait-elle point ? Pourquoi mourrait-elle ? C’est à cinquante ans, à soixante ans qu’on meurt, et elle n’en avait pas trente ! Qu’avait-elle fait pour être condamnée à une mort précoce, elle, la plus douce des femmes, la plus tendre des mères, qui n’avait jamais été que bonne pour les siens et pour tous ? Cela n’était pas possible. Au contraire, la guérison l’était. Et elle trouvait les meilleures raisons pour se le prouver, même dans cette somnolence qu’elle se disait n’être qu’un repos tout naturel après tant de fatigues et de privations. Quand, malgré tout, le doute l’étreignait trop cruellement, elle demandait conseil à la Marquise, et celle-ci la confirmait dans son espérance :

« Puisqu’elle n’est pas morte dans sa première syncope, c’est qu’elle ne doit pas mourir.

— N’est-ce pas ?

— C’est ce que pensent aussi Grain de Sel et La Carpe. »

Maintenant, sa plus grande inquiétude, puisque du côté de sa mère on la rassurait comme elle se rassurait elle-même, était de se demander combien dureraient les trente francs de La Rouquerie, car, si minimes que fussent leurs dépenses, ils filaient cependant terriblement vite, tantôt pour une chose, tantôt pour une autre, surtout pour l’imprévu. Quand le dernier sou serait dépensé, où iraient-elles ? Où trouveraient-elles une ressource, si faible qu’elle fût, puisqu’il ne leur restait plus rien, rien, rien que les guenilles de leur vêtement ? Comment iraient-elles à Maraucourt ?

Quand elle suivait ces pensées, près de sa mère, il y avait des moments où, dans son angoisse, ses nerfs se tendaient avec une intensité si poignante, qu’elle se demandait, baignée de sueur, si elle aussi n’allait pas succomber dans une syncope. Un soir qu’elle se trouvait dans cet état d’appréhension et d’anéantissement, elle sentit que la main de sa mère, qu’elle tenait dans les siennes, la serrait.

« Tu veux quelque chose ? demanda-t-elle vivement, ramenée par cette pression dans la réalité.

— Te parler, car l’heure est venue des dernières et suprêmes paroles.

— Oh ! maman…

— Ne m’interromps pas, ma fille chérie, et tâche de contenir ton émotion comme je tâcherai de ne pas céder au désespoir. J’aurais voulu ne pas t’effrayer, et c’est pour cela que jusqu’à présent je me suis tue, pour ménager ta douleur, mais ce que j’ai à dire doit être dit, si cruel que cela soit pour nous deux. Je serais une mauvaise mère, faible et lâche, au moins je serais imprudente de reculer encore. »

Elle fit une pause, autant pour respirer que pour affermir ses idées vacillantes.

« Il faut nous séparer… »

Perrine eut un sanglot que malgré ses efforts elle ne put contenir.

« Oui, c’est affreux, chère enfant, et pourtant j’en suis à me demander si après tout il ne vaut pas mieux pour toi que tu sois orpheline, que d’être présentée par une mère qu’on repousserait. Enfin Dieu le veut, tu vas rester seule,… dans quelques heures, demain peut-être. »

L’émotion lui coupa la parole, et elle ne put la reprendre qu’après un certain temps.

« Quand je… ne serai plus, tu auras des formalités à accomplir ; pour cela tu prendras dans ma poche un papier enveloppé dans une double soie et tu le donneras à ceux qui te le demanderont : c’est mon acte de mariage, et l’on y trouvera mes noms et ceux de ton père. Tu exigeras qu’on te le rende, car il doit t’être utile plus tard pour établir ta naissance. Tu le garderas donc avec grand soin. Cependant comme tu peux le perdre, tu l’apprendras par cœur de façon à ne l’oublier jamais : le jour où tu aurais besoin de le montrer, tu en demanderais un autre. Tu m’entends bien ; tu retiens tout ce que je te dis ?

— Oui, maman, oui.