En famille/Chapitre XXVII

XXVII

Quand à la caisse on lui remit, après l’avoir examinée des pieds à la tête, la fiche annoncée par M. Vulfran, elle sortit de l’usine en se demandant où demeurait cette Mme Lachaise.

Elle eût voulu que ce fût la propriétaire du magasin où elle avait acheté son calicot, parce que la connaissant déjà, elle eût été moins gênée pour la consulter sur ce qu’elle devait prendre.

Question terrible qu’aggravait encore le dernier mot de M. Vulfran : « ton choix me fixera sur ton caractère ». Sans doute elle n’avait pas besoin de cet avertissement pour ne pas se jeter sur une toilette extravagante ; mais encore ce qui serait raisonnable pour elle, le serait-il pour M. Vulfran ? Dans son enfance elle avait connu les belles robes, et elle en avait porté, dans lesquelles elle était fière de se pavaner ; évidemment ce n’étaient point des robes de ce genre qui convenaient présentement ; mais les plus simples qu’elle pourrait trouver conviendraient-elles mieux ?

On lui eût dit la veille, alors qu’elle souffrait tant de sa misère, qu’on allait lui donner des vêtements et du linge, qu’elle n’eût certes pas imaginé que ce cadeau inespéré ne la remplirait pas de joie, et cependant l’embarras et la crainte l’emportaient de beaucoup en elle sur tout autre sentiment.

C’était place de l’Église que Mme Lachaise avait son magasin, incontestablement le plus beau, le plus coquet de Maraucourt, avec une montre d’étoffes, de rubans, de lingerie, de chapeaux, de bijoux, de parfumerie qui éveillait les désirs, allumait les convoitises des coquettes du pays, et leur faisait dépenser là leurs gains, comme les pères et les maris dépensaient les leurs au cabaret.

Cette montre augmenta encore la timidité de Perrine, et comme l’entrée d’une déguenillée ne provoquait les prévenances ni de la maîtresse de maison, ni des ouvrières qui travaillaient derrière un comptoir, elle resta un moment indécise au milieu du magasin, ne sachant à qui s’adresser. À la fin elle se décida à élever l’enveloppe qu’elle tenait dans sa main.

« Qu’est-ce que c’est, petite ? » demanda Mme Lachaise.

Elle tendit l’enveloppe qui à l’un de ses coins portait imprimée la rubrique : « Usines de Maraucourt, Vulfran Paindavoine ».

La marchande n’avait pas lu la fiche entière que sa physionomie s’éclaira du sourire le plus engageant :

« Et que désirez-vous, mademoiselle ? » demanda-t-elle en quittant son comptoir pour avancer une chaise.

Perrine répondit qu’elle avait besoin de vêtements, de linge, de chaussures, d’un chapeau.

« Nous avons tout cela et de premier choix ; voulez-vous que nous commencions par la robe ? Oui, n’est-ce pas. Je vais vous montrer des étoffes ; vous allez voir. »

Mais ce n’était point des étoffes qu’elle voulait voir, c’était une robe toute faite qu’elle pût revêtir immédiatement ou tout au moins le soir même, afin de pouvoir sortir le lendemain avec M. Vulfran.

« Ah ! vous devez sortir avec M. Vulfran », dit vivement la marchande dont la curiosité se trouvait surexcitée par cet étrange propos qui la faisait se demander ce que le tout-puissant maître de Maraucourt pouvait bien avoir à faire avec cette bohémienne.

Mais au lieu de répondre à cette interrogation, Perrine continua ses explications pour dire que la robe dont elle avait besoin devait être noire, parce qu’elle était en deuil.

« C’est pour aller à l’enterrement, cette robe ?

— Non.

— Vous comprenez, mademoiselle, que l’usage auquel vous devez employer votre robe, dit ce qu’elle doit être, sa forme, son étoffe, son prix.

— La forme, la plus simple ; l’étoffe, solide et légère ; le prix, le plus bas.

— C’est bien, c’est bien, répondit la marchande, on va vous montrer. Virginie, occupez-vous de mademoiselle. »

Comme le ton avait changé, les manières changèrent aussi ; dignement Mme Lachaise reprit sa place à la caisse, dédaignant de s’occuper elle-même d’une acheteuse qui montrait de pareilles dispositions : quelque fille de domestique sans doute, à qui M. Vulfran faisait l’aumône d’un deuil, et encore quel domestique.

Cependant comme Virginie apportait sur le comptoir une robe en cachemire, garnie de passementerie et de jais, elle intervint :

« Cela n’est pas dans les prix, dit-elle, montrez la jupe avec blouse en indienne noire à pois ; la jupe sera un peu longue, la blouse un peu large, mais avec un rempli et des pinces, le tout ira à merveille ; au reste nous n’avons pas autre chose. »

C’était là une raison qui dispensait des autres ; d’ailleurs malgré leur taille, Perrine trouva cette jupe et cette blouse très jolies, et puisqu’on lui assurait qu’avec quelques retouches, elles iraient à merveille, elle devait le croire.

Pour les bas et les chemises, le choix était plus facile puisqu’elle voulait ce qu’il y avait de moins cher ; mais quand elle déclara qu’elle ne prenait que deux paires de bas et deux chemises, Mlle Virginie se montra aussi méprisante que sa patronne, et ce fut par grâce qu’elle daigna montrer les chaussures et le chapeau de paille noire qui complétaient l’habillement de cette petite niaise : avait-on idée d’une sottise pareille, deux paires de bas ! deux chemises ! Et quand Perrine demanda des mouchoirs de poche, qui depuis longtemps étaient l’objet de ses désirs, ce nouvel achat limité d’ailleurs à trois mouchoirs, ne changea ni le sentiment de la patronne, ni celui de la demoiselle de magasin :

« Moins que rien cette petite.

— Et maintenant, est-ce qu’il faudra vous envoyer ça ? demanda Mme Lachaise.

— Je vous remercie, madame, je viendrai le chercher ce soir.

— Pas avant huit heures, pas après neuf. »

Perrine avait cette bonne raison pour ne pas vouloir qu’on lui envoyât ses vêtements, qu’elle ne savait pas où elle coucherait le soir. Dans son île, il n’y fallait pas songer. Qui n’a rien se passe de portes et de serrures, mais la richesse, — car malgré le dédain de cette marchande, ce qu’elle venait d’acheter constituait pour elle de la richesse, — a besoin d’être gardée ; il fallait donc que la nuit suivante, elle eût un logement, et tout naturellement elle pensa à le prendre chez la grand’mère de Rosalie, et en sortant de chez Mme Lachaise elle se dirigea vers la maison de mère Françoise, pour voir si elle trouverait là ce qu’elle désirait, c’est-à-dire un cabinet ou une toute petite chambre, qui ne coûtât pas cher.

Comme elle allait arriver à la barrière, elle vit Rosalie sortir d’une allure légère.

« Vous partez !

— Et vous, vous êtes donc libre ! »

En quelques mots précipités elles s’expliquèrent :

Rosalie qui allait à Picquigny pour une commission pressée ne pouvait pas rentrer chez sa grand’mère immédiatement comme elle l’aurait voulu, de façon à arranger pour le mieux la location du cabinet ; mais puisque Perrine n’avait rien à faire de la journée, pourquoi ne l’accompagnerait-elle pas à Picquigny, elles reviendraient ensemble ; ce serait une partie de plaisir.

Rapide à l’aller, cette partie de plaisir, une fois la commission faite, s’agrémenta si bien au retour de bavardages, de flâneries, de courses dans les prairies, de repos à l’ombre qu’elles ne rentrèrent que le soir à Maraucourt ; mais ce fut seulement en passant la barrière de sa grand’mère que Rosalie eut conscience de l’heure.

« Qu’est-ce que va dire tante Zénobie ?

— Dame !

— Ma foi tant pis ; je me suis bien amusée. Et vous ?

— Si vous vous êtes amusée, vous qui avez avec qui vous entretenir toute la journée, pensez ce qu’a été notre promenade pour moi qui n’ai personne.

— C’est vrai tout de même. »

Heureusement la tante Zénobie était occupée à servir les pensionnaires, de sorte que l’arrangement se fit avec mère Françoise, ce qui permit qu’il se conclut assez promptement sans être trop dur : cinquante francs par mois pour deux repas par jour, douze francs pour un cabinet orné d’une petite glace avec une fenêtre et une table de toilette.

À huit heures Perrine dînait seule à sa table dans la salle commune une serviette sur ses genoux ; à huit heures et demie elle allait chercher ses vêtements qui se trouvaient prêts ; et à neuf heures, dans son cabinet dont elle fermait la porte à clef, elle se couchait, un peu troublée, un peu grisée, la tête vacillante, mais au fond pleine d’espoir.

Maintenant on allait voir.

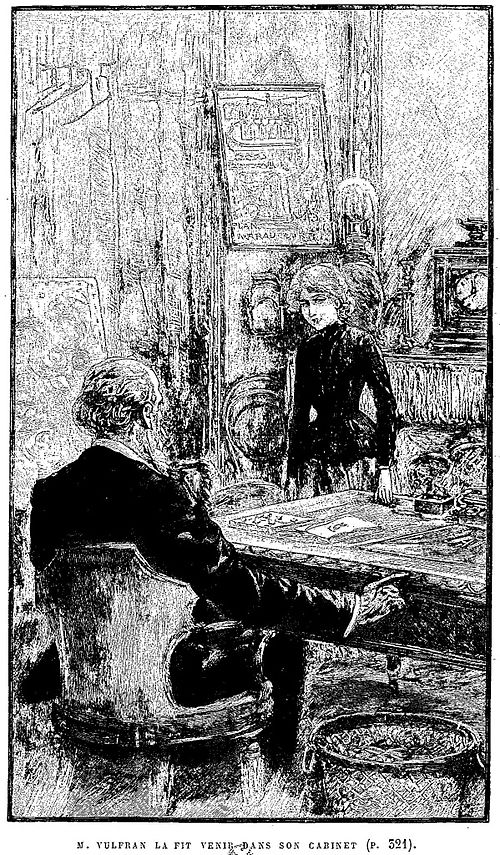

Ce qu’elle vit le lendemain matin, lorsqu’après avoir donné ses ordres à ses chefs de service qu’il appelait par une sonnerie aux coups numérotés dans le tableau électrique du vestibule, M. Vulfran la fit venir dans son cabinet, ce fut un visage sévère qui la déconcerta, car bien que les yeux qui se tournèrent vers elle à son entrée, fussent sans regards, elle ne put pas se méprendre sur l’expression de cette physionomie qu’elle connaissait pour l’avoir longuement observée.

Assurément ce n’était pas la bienveillance qu’exprimait cette physionomie, mais plutôt le mécontentement et la colère.

Qu’avait-elle donc fait de mal qu’on pût lui reprocher ?

À cette question qu’elle se posa, elle ne trouva qu’une réponse : ses achats, chez Mme Lachaise, étaient exagérés. D’après eux M. Vulfran jugeait son caractère. Et elle qui s’était si bien appliquée à la modération et à la discrétion. Que fallait-il donc qu’elle achetât, ou plutôt n’achetât point ?

Mais elle n’eut pas le temps de chercher, M. Vulfran lui adressait la parole d’un ton dur :

« Pourquoi ne m’as-tu pas dit la vérité ?

— À propos de quoi, ne vous aurais-je pas dit la vérité ? demanda-t-elle effrayée.

— À propos de ta conduite depuis ton arrivée ici ?

— Mais je vous affirme, monsieur, je vous jure que je vous ai dit la vérité.

— Tu m’as dit que tu avais logé chez Françoise. Et en partant de chez elle où as-tu été ? Je te préviens que Zénobie la fille de Françoise, interrogée hier par quelqu’un qui voulait avoir des renseignements sur toi, a dit que tu n’as passé qu’une nuit chez sa mère, et que tu as disparu sans que personne sache ce que tu as fait depuis ce temps-là. »

Perrine avait écouté le commencement de cet interrogatoire avec émoi, mais à mesure qu’il avançait elle s’était affermie.

« Il y a quelqu’un qui sait ce que j’ai fait depuis que j’ai quitté la chambrée de mère Françoise.

— Qui ?

— Rosalie, sa petite fille qui peut vous confirmer ce que je vais vous dire, si vous trouvez que ce que j’ai pu faire depuis ce jour mérite d’être connu de vous.

— La place que je te destine auprès de moi, exige que je sache ce que tu es.

— Eh bien, monsieur, je vais vous le dire. Quand vous le saurez, vous ferez venir Rosalie, vous l’interrogerez sans que je l’aie vue, et vous aurez la preuve que je ne vous ai pas trompé.

— Cela peut en effet se faire ainsi, dit-il d’une voix adoucie, raconte donc. »

Elle fit ce récit en insistant sur l’horreur de sa nuit, dans la chambrée, son dégoût, ses malaises, ses nausées, ses suffocations.

« Ne pouvais-tu supporter ce que les autres acceptent ?

— Les autres n’ont sans doute pas vécu comme moi en plein air, car je vous assure que je ne suis difficile en rien, ni sur rien et que la misère m’a appris à tout endurer ; je serais morte ; et je ne pense pas que ce soit une lâcheté d’essayer d’échapper à la mort.

— La chambrée de Françoise est-elle donc si malsaine ?

— Ah ! Monsieur, si vous pouviez la voir, vous ne permettriez pas que vos ouvrières vivent là.

— Continue. »

Elle passa à sa découverte de l’île, et à son idée de s’installer dans l’aumuche.

« Tu n’as pas eu peur ?

— Je suis habituée à n’avoir pas peur.

— Tu parles de l’entaille qui se trouve la dernière sur la route de Saint-Pipoy, à gauche ?

— Oui, monsieur.

— Cette aumuche m’appartient et elle sert à mes neveux. C’est donc là que tu as dormi ?

— Non seulement dormi, mais travaillé, mangé, même donné à dîner à Rosalie, qui pourra vous le raconter ; je ne l’ai quittée que pour Saint-Pipoy quand vous m’avez dit de rester à la disposition des monteurs, et cette nuit pour loger chez mère Françoise, où je peux maintenant me payer un cabinet pour moi seule.

— Tu es donc riche que tu peux donner à dîner à ta camarade ?

— Si j’osais vous dire.

— Tu dois tout me dire.

— Est-il permis de prendre votre temps pour des histoires de petites filles.

— Ce n’est pas trop court qu’est le temps pour moi, depuis que je ne peux plus l’employer comme je voudrais, c’est long, bien long… et vide. »

Elle vit passer sur le visage de M. Vulfran un nuage sombre qui accusait les tristesses d’une existence que l’on croyait si heureuse et que tant de gens enviaient, et à la façon dont il prononça le mot « vide » elle eut le cœur attendri. Elle aussi depuis qu’elle avait perdu et son père et sa mère, pour rester seule, savait ce que sont les journées longues et vides, que rien ne remplit si ce n’est les soucis, les fatigues, les misères de l’heure présente, sans personne avec qui les partager, qui vous soutienne ou vous égaie. Lui ne connaissait ni fatigues, ni privations, ni misères. Mais sont-elles tout au monde, et n’est-il pas d’autres souffrances, d’autres douleurs ! C’étaient celles-là que traduisaient ces quelques mots, leur accent, et aussi cette tête penchée, ces lèvres, ces joues affaissées, cette physionomie allongée par l’évocation sans doute de souvenirs pénibles.

Si elle essayait de le distraire ? sans doute cela était bien hardi à elle qui le connaissait si peu. Mais pourquoi ne risquerait-elle point puisque lui-même demandait qu’elle parlât, d’égayer ce sombre visage et de le faire sourire ? Elle pouvait l’examiner, elle verrait bien si elle l’amusait ou l’ennuyait.

Et tout de suite d’une voix enjouée, qui avait l’entrain d’une chanson, elle commença :

« Ce qui est plus drôle que notre dîner, c’est la façon dont je me suis procuré les ustensiles de cuisine pour le faire cuire, et aussi comment, sans rien dépenser, ce qui m’eût été impossible, j’ai réuni les mets de notre menu. C’est cela que je vais vous dire, en commençant par le commencement qui expliquera comment j’ai vécu dans l’aumuche depuis que je m’y suis installée. »

Pendant son récit elle ne quitta pas M. Vulfran des yeux, prête à couper court, si elle voyait se produire des signes d’ennui, qui certainement ne lui échapperaient pas.

Mais ce ne fut pas de l’ennui qui se manifesta, au contraire ce fut de la curiosité et de l’intérêt.

« Tu as fait cela ! » interrompit-il plusieurs fois.

Alors il l’interrogea pour qu’elle précisât ce que, par crainte de le fatiguer, elle avait abrégé, et lui posa des questions qui montraient qu’il voulait se rendre un compte exact non seulement de son travail, mais surtout des moyens qu’elle avait employés pour remplacer ce qui lui manquait :

« Tu as fait cela ! »

Quand elle fut arrivée au bout de son histoire il lui posa la main sur les cheveux :

« Allons tu es une brave fille, dit-il, et je vois avec plaisir qu’on pourra faire quelque chose de toi. Maintenant va dans ton bureau et occupe ton temps comme tu voudras ; à trois heures nous sortirons. »