La Double Vie de Théophraste Longuet/Texte entier

TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE HISTORIQUE

Certain soir de l’an dernier, je remarquai dans le salon d’attente du journal le Matin un homme tout de noir vêtu, sur la figure duquel je m’arrêtai à lire le plus sombre désespoir. Il ne pleurait plus. Ses yeux desséchés et morts recevaient l’image des objets extérieurs, comme des glaces immobiles.

Il était assis et avait déposé sur ses genoux un coffret en bois des îles tout orné de ferrures. Ses deux mains étaient croisées sur le coffret. Un garçon de service me dit qu’il attendait là, depuis trois longues heures, mon arrivée sans un mouvement, sans le bruit d’un soupir.

Je priai cet homme en deuil de franchir le seuil de mon cabinet.

Je lui montrai un siège, mais il ne s’assit point. Il vint droit à mon bureau et y déposa le coffret en bois des îles tout orné de ferrures.

— Monsieur, me dit-il d’une voix éteinte et lointaine, ce coffret vous appartient. Mon ami, M. Théophraste Longuet, m’a donné la mission de vous l’apporter. Recevez-le, monsieur, et croyez-moi votre serviteur.

L’homme me salua et regagna la porte. Je l’arrêtai :

— Eh quoi ! lui dis-je, ne partez pas ainsi. Je ne puis recevoir ce coffret sans savoir ce qu’il contient.

Il me répondit :

— Monsieur, je ne sais pas ce qu’il contient. Ce coffret est fermé à clef. La clef de ce coffret n’existe plus. Vous devez briser le coffret pour savoir ce qu’il contient.

Je repris :

— Je voudrais au moins savoir le nom de celui qui me l’apporte.

— Mon ami, M. Théophraste Longuet, m’appelait : Adolphe, répliqua cet homme désespéré, d’une voix de plus en plus éteinte.

— M. Théophraste Longuet, s’il m’eût apporté lui-même ce coffret, m’eût dit certainement ce qu’il renferme. Je regrette que M. Théophraste Longuet…

— Moi aussi, monsieur, fit l’homme. Mais M. Théophraste Longuet est mort, et je suis son exécuteur testamentaire.

Ayant dit ces mots, il ouvrit la porte et s’en alla. Je regardai le coffret, la porte, je courus à l’homme, mais il avait disparu.

Je fis ouvrir le coffret et y trouvai une liasse de papiers, que je considérai d’abord avec ennui et que j’examinai ensuite, par le menu, avec intérêt.

Au fur et à mesure que je pénétrai dans ces documents posthumes, l’aventure qui s’y révélait était si inattendue que je n’y voulus point croire ; cependant, comme il y avait là des preuves, je dus, après enquête, me rendre à sa réalité.

Tout d’abord, il importe de dire que le de cujus, M. Théophraste Longuet, bourgeois de Paris, me faisait héritier du coffret, de son contenu et des secrets qui s’y trouvaient renfermés.

Quels étaient ces secrets ?

Les papiers du défunt, fort nombreux, et qui relataient dans les plus grands détails les derniers événements d’une existence devenue exceptionnellement dramatique, m’apprenaient que M. Théophraste Longuet, par la découverte d’un document vieux de deux siècles, avait acquis la preuve que Louis-Dominique Cartouche et lui, Théophraste Longuet, venu au monde deux siècles plus tard, ne faisaient qu’UN.

Ce document l’avait mis également sur la trace des trésors du fameux Cartouche.

Un trépas précoce et certaines terribles histoires qui seront narrées tout au long dans cette œuvre extraordinaire n’avaient pas permis au défunt de les retrouver. Il me les léguait ainsi que tous les détails et tout le secret de son incroyable vie ; et cela, quoiqu’il ne me connût point, mais tout simplement parce que j’écrivais dans un journal qui avait été « son organe favori ». Enfin, s’il m’avait choisi parmi tant de rédacteurs de ce journal, c’est qu’il me trouvait, non pas plus d’esprit — ce qui m’eût empli de confusion — mais une intelligence plus solide que celle des autres.

J’appris par la suite et vous apprendrez ce qu’il entendait par le mot : solide.

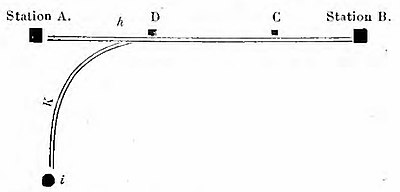

Très perplexe, j’allai porter tout ce fatras à mon directeur qui, lui, eut cette imagination de le faire servir, non seulement à la joie des lecteurs de son journal mais encore à leur intérêt. Il n’hésita pas à trouver les trésors de Cartouche tout de suite, dans sa caisse. Vous savez de quelle sorte pratique et tout à fait curieuse vingt-cinq mille francs, somme divisée en sept trésors, furent cachés à Paris et en province, et comment l’auteur de ces lignes fut chargé de glisser, dans l’histoire trouvée dans le coffret en bois des îles, histoire qui parut en feuilleton au mois d’octobre de l’an 1903[1], certaines indications qui devaient conduire à la découverte des trésors du Matin.

Aujourd’hui que les trésors du Matin sont trouvés, il ne s’agira donc plus en cette œuvre que des trésors de Cartouche qui ne sont, du reste, que le moindre incident de cette prodigieuse aventure.

J’ai cru de mon devoir vis-à-vis du lecteur et aussi de la mémoire de Théophraste Longuet de publier en volume l’histoire vraie, l’histoire authentique de la réincarnation de Cartouche, écrite uniquement avec les documents trouvés dans le coffret en bois des îles, et débarrassée par conséquent de tout ce que, moi, pauvre journaliste, j’y avais ajouté avec tant de plaisir du reste, pour la fortune des lecteurs de mon journal.

Le lecteur du livre, lui, ne trouvera ici qu’un trésor, mais il est considérable : c’est une pure œuvre littéraire d’une valeur inestimable si l’on songe à tout ce que nous prouvent les documents enfermés dans le coffret en bois des îles.

Certes, quelques esprits avancés se doutaient bien de quelque chose, mais eussent-ils jamais osé soupçonner la réelle aventure de Théophraste Longuet ? osé la soupçonner et la comprendre ?

Le coffret en bois des îles contenait le secret de la tombe.

Il contenait aussi l’Histoire du peuple Talpa due à la plume autorisée de M. le commissaire de police Mifroid qui fut retenu trois semaines avec M. Théophraste Longuet chez ces monstres souterrains aux groins roses. Disons tout de suite que cette dernière infernale déambulation eut certainement rencontré des incrédules si le récit n’en avait été fait par le plus curieux, le plus noble, le plus charmant esprit — musicien, peintre, sculpteur, poète — des commissariats modernes, par ce Protée auquel on ne pourrait comparer que Léonard de Vinci si Léonard de Vinci avait été commissaire de police.

Enfin, je ne terminerai pas cette préface sans avertir le lecteur qu’il doit s’attendre à tout et qu’il est absolument dangereux, pour sa santé intellectuelle et physique, d’aborder le secret de la vie de Théophraste, s’il n’a, selon l’expression de Théophraste lui-même, la tête solide.

I

M. THÉOPHRASTE LONGUET VEUT S’INSTRUIRE ET VISITE LES MONUMENTS HISTORIQUES

L’étrange aventure de M. Théophraste Longuet qui devait se terminer d’une façon si tragique eut son origine dans une visite que cet homme de bien fit à la prison de la Conciergerie, le vingt-huitième jour de juin 1899. Ainsi l’histoire est d’hier, mais l’auteur de ces lignes, après avoir feuilleté, compulsé, interrogé, avec une grande conscience, tous les papiers, cahiers, mémoires et testaments du sieur Théophraste Longuet, ose dire qu’elle n’en est pas moins fantastique.

M. Théophraste Longuet, quand il sonna à la porte de la Conciergerie, n’était point seul ; il était accompagné de sa femme, Marceline, qui était une fort belle femme, blonde et mûre, la « majestueuse enfant » dont parle le poète. Marceline balançait son col « avec d’étranges grâces » ; et, vraiment, je ne trouve rien de mieux à vous dire sur cette aimable personne, pour vous donner la sensation un peu vague mais réelle de son aspect général, que les deux vers de Baudelaire :

Quand tu vas, balayant l’air de ta jupe large,

Tu fais l’effet d’un beau vaisseau qui prend le large.

M. Théophraste Longuet était donc accompagné de sa femme et aussi de M. Adolphe Lecamus, son meilleur ami.

La porte de fer trouée d’un petit judas grillagé tourna sur ses gonds avec pesanteur, comme il sied à une porte de prison, et un gardien, secoueur de clefs, demanda à Théophraste sa « permission ». Celui-ci était allé la chercher le matin même à la préfecture de police ; il la tendit avec satisfaction et, confiant dans son droit, regarda son ami Adolphe.

Il admirait Adolphe presque autant que sa femme. Ce n’était point qu’Adolphe fût absolument beau, mais il avait une figure énergique et il n’y avait rien au monde que Théophraste, l’homme le plus timide de Paris, prisât tant que l’énergie. Ce front large et bombé, — tandis que le sien était court et perpendiculaire — ces sourcils horizontaux et bien fournis, qui se relevaient d’ordinaire avec harmonie pour exprimer le dédain des autres et la confiance en soi, ce regard aigu — tandis que ses yeux pâles, à lui, clignaient sous des lunettes de myope, — ce nez droit, l’arc orgueilleux de cette lèvre, surmonté de la moustache brune en volute, le dessin carré du menton, bref, toute cette vivante antithèse de sa figure falote aux joues blettes était l’objet continuel de sa tacite admiration. De plus, Adolphe avait été employé supérieur des postes en Tunisie. Il avait donc « traversé la mer ».

Théophraste, lui, n’avait jamais rien traversé du tout. Certainement il avait traversé la Seine, il avait traversé Paris, mais on ne saurait prétendre sérieusement que ce sont là des traversées.

— Pourtant, disait-il, pourtant, on court quelquefois de plus grands risques en se promenant dans les rues de Paris qu’en naviguant sur les grands steamers (il prononçait : sté-a-mairs). Il peut vous tomber, sur la tête, un pot de fleurs !

Ainsi il aimait, par des imaginations inoffensives, introduire dans son existence monotone et exempte de tout danger apparent la perspective troublante des plus inattendues catastrophes.

Le gardien-portier remit la petite troupe à la disposition du gardien-chef qui passait.

Marceline était très impressionnée. Elle s’appuyait au bras d’Adolphe. Elle pensait au cachot de Marie-Antoinette et au musée Grévin.

Le gardien-chef dit :

— Vous êtes Français ?

Théophraste s’arrêta au milieu de la cour.

— Est-ce que nous ressemblons à des Anglais ? fit-il.

Et, en posant cette question, il souriait avec audace, car il était bien sûr d’être Français.

— C’est bien la première fois, expliqua le gardien-chef, que je vois des Français demander à visiter la Conciergerie. Les Français, à l’ordinaire, ne visitent rien.

— Ils ont tort, monsieur, répliqua Théophraste en essuyant les verres de ses lunettes. Ils ont tort. Les monuments du passé sont le livre de l’histoire.

Il s’arrêta et regarda Adolphe et sa femme. Évidemment, il trouvait la phrase belle. Mais Adolphe et Marceline ne l’avaient pas entendue. Il continua, en suivant l’homme porte-clefs :

— Moi, je suis un vieux Parisien, et si j’ai attendu ce jour pour visiter les monuments du passé, c’est que mon état — je fabriquais la semaine dernière encore, monsieur, des timbres en caoutchouc — ne m’a point laissé de loisir jusqu’à l’heure de la retraite. Cette heure a sonné, monsieur, je vais m’instruire.

Et il frappa avec autorité le pavé séculaire du bout de son ombrelle verte. Puis ils franchirent tous une petite porte et un grand guichet. Ils descendirent quelques marches et furent dans la salle des Gardes.

Et la première chose qui arrêta leurs regards fit sourire Adolphe, rougir Marceline, s’insurger Théophraste. C’était, au chapiteau d’une de ces sveltes colonnes gothiques qui sont le suprême orgueil de l’architecture au treizième siècle, l’histoire en pierre et symbolique d’Héloïse et d’Abailard. Abailard s’appuyait fort tristement à la protégée du chanoine Fulbert, cependant que celle-ci recueillait, d’une main attendrie, la cause de tous leurs malheurs.

— Il est étrange, fit M. Longuet en entraînant précipitamment sa femme et son ami, il est étrange que, sous prétexte d’art gothique, le gouvernement tolère de pareilles obscénités. Ce chapiteau déshonore la Conciergerie et il est incroyable que saint Louis, qui rendait la justice sous un chêne, ait pu en supporter la vue.

M. Lecamus n’était point de cet avis. Il disait : L’art sauve tout.

Mais bientôt ils ne parlèrent plus et furent uniquement à leurs réflexions. Ils faisaient « tout leur possible » pour que ces vieux murs qui évoquaient une si prodigieuse histoire leur laissassent une impression durable. Ils n’étaient pas des brutes. Pendant que le gardien-chef les conduisait dans la tour de César, ou dans la tour d’Argent, ou dans la tour Bon Bec, ils se disaient vaguement qu’il y avait eu là depuis plus de mille ans des prisonniers illustres dont ils avaient oublié les noms. Marceline continuait à penser à Marie-Antoinette, à madame Élisabeth et au petit Dauphin, et aussi aux gendarmes de cire qui veillent dans les musées, sur la famille royale. Ainsi, elle visitait la Conciergerie, tandis qu’en esprit elle était au Temple. Mais elle ne s’en doutait pas.

Comme ils descendaient de la tour d’Argent, où ils avaient trouvé pour tout souvenir moyenâgeux un vieux monsieur sur un rond-de-cuir, derrière un bureau modern-style, classant des papiers relatifs aux derniers internés politiques de la troisième République, ils retombèrent dans la salle des Gardes, se dirigeant vers la tour Bon Bec.

Théophraste, qui avait son idée, demanda au gardien-chef :

— N’est-ce pas ici, monsieur, que s’est passé le dernier repas des Girondins ?

Et il fut heureux d’ajouter, car il mettait quelque amour-propre à paraître renseigné :

— Vous devriez bien nous dire exactement où se trouvait la table, et aussi la place qu’occupait Camille Desmoulins.

Le gardien répondit que les Girondins avaient dîné dans la chapelle et qu’on la visiterait bientôt.

— Si je tiens à connaître la place de Camille Desmoulins, dit Théophraste, c’est que Camille Desmoulins est mon ami.

— À moi aussi, fit Marceline, avec un regard d’une grande douceur vers M. Adolphe Lecamus, regard qui signifiait — on peut le jurer — « Pas autant que toi, Adolphe ».

Mais Adolphe se moqua d’eux. Il prétendit que Camille n’était pas un Girondin. Théophraste fut vexé et un peu aussi Marceline. Quand Adolphe eut affirmé que c’était un cordelier, un ami de Danton, un septembriseur, Marceline nia :

— Jamais, dit-elle, s’il en eût été ainsi, jamais Lucie ne l’eût épousé.

M. Adolphe Lecamus n’insista pas, mais comme on était arrivé tour Bon Bec, dans la salle de la Torture, il feignit, par condescendance, de s’intéresser aux étiquettes qui annonçaient, sur les tiroirs garnissant les murs, du houblon, de la cannelle, du séné.

Le gardien dit :

— Ceci est la salle de la question. On en a fait la pharmacie.

— On a bien fait, répliqua Théophraste ; c’est plus humain.

— Sans doute, ajouta Adolphe, mais c’est moins impressionnant.

Marceline, du coup, fut de son avis. On n’était pas impressionné du tout. Ah ! ils attendaient autre chose. Quand on passe sur le quai de l’Horloge, l’aspect formidable de ces tours féodales, « dernier vestige » du palais de la vieille monarchie franque, porte un trouble momentané dans l’esprit du plus ignorant. Cette prison millénaire a entendu tant de râles magnifiques et caché de si lointaines et légendaires misères, qu’il semble bien que l’on n’a qu’à y pénétrer pour trouver assise en quelque coin sombre, humide et funeste, l’Histoire tragique de Paris, immortelle comme ces murs. Or, voici que dans ces tours, avec un peu de plâtre, de parquet, de peinture, on a fait le cabinet de M. le directeur, le bureau du greffier ; on a mis le potard là où autrefois se tenait le bourreau. Comme dit Théophraste, c’est plus humain.

Mais, tout de même, comme c’est moins impressionnant ainsi que l’affirme M. Adolphe, cette visite du vingt-huitième jour de juin 1899 menaçait de ne laisser chez nos trois personnages que le souvenir passager d’une complète désillusion, quand survint un événement inouï et si curieusement fantastique que j’ai cru de toute nécessité, après avoir lu la relation qui en a été faite par Théophraste Longuet lui-même dans ses mémoires, d’aller interroger le gardien-chef, qui me confirma la scène en ces termes.

— Monsieur, la chose s’était passée comme à l’ordinaire et je venais de faire visiter à ces messieurs et dame les cuisines de saint Louis, qui sont maintenant un dépôt de plâtres. Nous nous dirigions vers le cachot de Marie-Antoinette, qui est maintenant une petite chapelle. Le Christ devant lequel elle a prié avant de monter dans la charrette est aujourd’hui dans le cabinet de M. le directeur.

— Passez ! passez ! interrompis-je, et au fait.

— Mais nous y sommes. Je racontais à l’homme à l’ombrelle verte que nous nous étions vus forcés de placer dans le cabinet de M. le directeur le fauteuil de la reine, parce que les Anglais emportaient tout le crin de ce fauteuil dans leurs porte-monnaie.

— Eh ! passez ! m’exclamai-je, impatienté.

— Monsieur, il faut bien que je vous répète ce que je racontais à l’homme à l’ombrelle verte, quand il m’interrompit sur un ton tellement étrange que l’autre monsieur et la dame remarquèrent tout haut « qu’ils ne reconnaissaient plus sa voix ».

— Ah ! ah ! Et que vous disait-il ?

— Nous étions arrivés exactement à l’extrémité de la rue de Paris. (Vous savez ce que c’est que la rue de Paris à la Conciergerie ?)

— Oui, oui, continuez.

— Nous touchions à cet affreux couloir noir où se trouve une grille derrière laquelle on coupait les cheveux des femmes avant de les exécuter. Vous savez que c’est toujours la même grille ?

— Oui, oui, continuez.

— C’est un couloir, monsieur, où jamais ne pénètre un rayon de soleil. Vous savez que Marie-Antoinette, monsieur, a suivi ce couloir le jour de sa mort ?

— Oui, oui, continuez.

— C’est là, monsieur, la vieille Conciergerie dans toute son horreur… Alors, l’homme à l’ombrelle verte me dit : « Parbleu ! c’est l’allée des Pailleux ! »

— Il vous dit cela ? Rappelez-vous ; il vous dit bien : « Parbleu ! »

— Oui, monsieur.

— Ce n’est pas extraordinairement étonnant qu’il vous ait dit : « Parbleu ! c’est l’allée des Pailleux ! »

— Attendez ! Attendez ! Je lui répondis qu’il se trompait, que l’allée des Pailleux devait être cette allée que nous appelons aujourd’hui la rue de Paris. Il me répliqua avec cette même voix étrange : « Parbleu ! vous n’allez pas me l’apprendre ! J’y ai couché sur la paille, comme les autres ! »

» Je lui fis remarquer en souriant, non sans crainte, qu’on n’avait pas couché sur la paille, dans l’allée des Pailleux, depuis plus de deux cents ans.

— Et que vous répondit-il ? fis-je au gardien.

— Il allait me répondre quand sa femme intervint : « Qu’est-ce que tu racontes, Théophraste ? dit-elle. Tu veux apprendre son métier à monsieur et tu n’es jamais venu à la Conciergerie. » Alors il dit, mais avec sa voix naturelle, la voix que je lui connaissais au commencement : « C’est vrai, je ne suis jamais venu à la Conciergerie. »

— Et que fîtes-vous alors ?

— Je ne m’expliquais point cet incident et je le croyais terminé quand il se passa quelque chose de plus étrange encore.

— Ah ! ah !

— Nous avions visité le cachot de la reine et celui de Robespierre, et la chapelle des Girondins, et cette petite porte qui n’a point changé depuis que les malheureux prisonniers de septembre la franchirent pour se faire massacrer dans la cour ; nous étions revenus dans la rue de Paris. Il y a là sur la gauche un petit escalier que nous ne descendons jamais, car il conduit aux caves et il n’y a rien à voir dans les caves, que la nuit qui y règne éternellement. La porte qui est au bas de ce petit escalier est fermée par une grille qui a peut-être mille ans et même davantage. Le monsieur que l’on appelle Adolphe se dirigeait, avec la dame, vers la porte de sortie de la salle des Gardes quand, sans rien dire, l’homme à l’ombrelle verte descendit le petit escalier. Quand il fut à la grille, il cria, avec la voix étrange dont je vous ai parlé tout à l’heure :

» — Eh bien ! Où allez-vous ? C’est par ici !

» Le monsieur, la dame et moi, nous nous arrêtâmes comme pétrifiés. Il faut vous dire, monsieur, que sa voix était tout à fait terrible et que rien dans l’aspect de l’homme à l’ombrelle verte ne préparait à entendre une voix pareille. Je courus comme malgré moi au haut du petit escalier. L’homme me lança un regard foudroyant. Vrai, j’étais comme foudroyé, pétrifié et foudroyé, oui, monsieur, et quand il m’ordonna : « Ouvrez cette grille ! » je ne sais comment j’ai trouvé encore la force de descendre précipitamment les degrés et de lui ouvrir la porte, ainsi qu’il me le demandait d’une façon si exceptionnellement énergique. Alors…

— Alors ?

— Alors, quand la grille fut ouverte, il s’enfonça dans la nuit des caves. Où allait-il ? Comment trouvait-il son chemin ! Ces bas-fonds de la Conciergerie sont plongés dans d’effrayantes ténèbres que rien ne vient troubler depuis les siècles des siècles.

— Vous n’avez pas tenté de l’arrêter ?

— Il était déjà trop loin et ce n’était pas en mon pouvoir. L’homme à l’ombrelle verte me commandait. Je restai ainsi un quart d’heure environ, à l’entrée de cette nuit opaque. Soudain, j’entendis sa voix, pas la première mais la seconde voix. J’en fus tellement saisi que je m’accrochai aux barreaux de la porte. Il criait :

» — C’est toi, Simon l’Auvergnat ?

» Je ne répondis rien. Il passa près de moi et il me sembla qu’il mettait un chiffon de papier dans la poche de sa jaquette : il franchit d’un bond l’escalier et rejoignit l’autre monsieur et la dame. Il ne leur donna aucune explication. Moi, je courus leur ouvrir la porte de la prison. J’avais hâte de les voir dehors. Quand le guichet fut ouvert et que l’homme à l’ombrelle verte se trouva sur le seuil, devant le quai, il prononça, sans raison apparente, cette phrase :

» — Il faut éviter la roue !

» Je dis, monsieur : sans raison apparente, car il ne passait pas de voiture.

II

OÙ L’ON POURRAIT CROIRE QUE M. THÉOPHRASTE LONGUET EST FOU ; OÙ L’ON NE SAURAIT L’AFFIRMER

Que s’était-il passé ? Je reproduis textuellement ce que M. Théophraste Longuet a bien voulu me confier de cette exceptionnelle aventure dans ses mémoires au jour le jour.

« Je suis un homme sain de corps et d’esprit, confesse Théophraste. Je suis un bon citoyen, c’est-à-dire que je ne me suis jamais élevé contre la règle. Il faut des lois. Je les ai toujours observées. Du moins, je le crois.

» J’ai toujours eu la haine de l’imagination ; par là, j’entends que, dans toutes les circonstances de la vie, soit qu’il s’agit de placer mon amitié, soit que j’eusse à déterminer une ligne de conduite, j’ai pris soin de me rapprocher du bon sens. Le plus simple me semblait le meilleur.

» J’ai beaucoup souffert, par exemple, lorsque je découvris que mon ami Adolphe Lecamus, un ancien camarade de collège, un labadens, se livrait à l’étude du spiritisme.

» Qui dit spiritisme dit folie. Vouloir interroger les esprits par le truchement des tables tournantes est une chose éminemment grotesque. Du reste, j’ai assisté à quelques séances que cet excellent Adolphe nous donna à Marceline et à moi. J’y pris même une certaine part, désireux de lui prouver l’absurdité de ses théories. Des heures, nous restâmes, Adolphe, ma femme et moi, les mains sur un petit guéridon qui jamais ne se décida à tourner. Je me moquai fort de lui. Ma femme m’en voulut un peu, parce que les femmes sont toujours prêtes à ajouter foi à l’impossible et à croire au mystérieux.

» Adolphe lui apportait des livres, qu’elle lisait avec avidité, et s’amusait quelquefois à vouloir l’endormir, à lui faire des passes avec les mains et à lui souffler dans les yeux. C’était bête comme tout. Jamais je n’aurais supporté cela d’un autre, mais j’ai toujours eu du penchant pour Adolphe. Il a une figure énergique et il a beaucoup voyagé.

» Marceline et Adolphe disaient de moi que j’étais un « sceptique ». Je leur répondais que je n’étais point un sceptique, attendu qu’un sceptique est celui qui ne croit à rien ou qui doute de tout ; or, moi, je crois à tout ce qu’il faut croire ; je crois, par exemple, au progrès. Je ne suis pas un sceptique, je suis un sage.

» Pendant ses voyages, Adolphe a beaucoup lu ; moi, pendant ce temps-là, je fabriquais des timbres en caoutchouc. J’étais, je suis encore ce que l’on a coutume d’appeler un esprit « terre à terre ». Je ne m’en vante pas ; je constate, simplement.

» J’ai cru utile de donner ce léger aperçu de mon caractère pour qu’il fût bien entendu que ce qui m’est arrivé avant-hier n’est point de ma faute. Je visitais une prison, comme je serais allé acheter une cravate au Louvre. Je voulais m’instruire, voilà tout. J’ai maintenant des loisirs, puisque nous avons vendu notre fonds. Je me suis dit : « Faisons comme les Anglais, visitons Paris. » Et le hasard voulut que nous débutâmes par la Conciergerie.

» Je le regrette bien.

» Est-ce que je le regrette vraiment ? Je ne sais. Je ne sais plus rien. Je ne me rends plus compte de rien. En ce moment, je suis très calme. Et je vais vous raconter ce dont je me souviens, comme si la chose était arrivée à un autre. Tout de même, quelle histoire !

» Tant que nous fûmes dans les tours, il ne se passa rien qui vaille la peine d’être rapporté ici. Je me rappelle que, me trouvant dans la tour Bon Bec, je me disais : « Eh quoi ! c’est ici, dans cette petite salle qui a l’air d’une épicerie, qu’il y eut tant de douleurs et que furent martyrisées tant d’illustres victimes ! » J’essayai honnêtement de me représenter l’horreur de ces lieux quand le bourreau et ses aides s’approchaient des prisonniers avec leurs monstrueux engins, dans le dessein de leur faire avouer des crimes intéressant l’État. Mais, à cause justement des petites étiquettes des tiroirs sur lesquelles on lisait : « séné, houblon », je n’y parvenais pas.

» La tour Bon Bec ! On l’appelait aussi la « Bavarde », à cause des cris horribles qui s’en échappaient et qui allaient troubler sur le quai le passant inoffensif qui hâtait le pas, tout frissonnant encore d’avoir entendu la justice du roi.

» Maintenant, elle était bien paisible et toute silencieuse, la tour Bon Bec. Je ne m’en plaindrai point : c’est le progrès.

» Mais quand nous pénétrâmes dans cette partie de la Conciergerie qui n’a guère changé depuis des siècles, quand nous glissâmes entre ces pierres nues que n’ont recouvertes aucun enduit nouveau, aucun plâtre profane, une fièvre inexplicable s’empara de mes sens, et quand nous fûmes dans le noir du bout de l’allée des Pailleux, je criai : « Parbleu ! c’est l’allée des Pailleux ! »

» Aussitôt, je me retournai, pour savoir qui avait crié cela. Mais ils me regardaient tous et je vis bien que c’était moi qui avais crié cela. J’en avais la gorge encore toute frémissante.

» Cet imbécile de gardien prétendait que nous avions dépassé l’allée des Pailleux. Je lui dis son fait et il ne répliqua pas. J’en étais sûr, vous entendez bien, j’en étais sûr que c’était l’allée des Pailleux. Pourquoi en étais-je sûr ? Je lui répondis que j’y avais couché sur la paille, mais c’est absurde. Comment voulez-vous que j’aie couché sur la paille dans l’allée des Pailleux, puisque c’est la première fois que je vais à la Conciergerie ? Alors, en étais-je sûr ? Voilà ce qui m’épouvante. J’avais un mal de tête atroce.

» Mon front brûlait, ce pendant que je le sentais balayé par un grand courant d’air froid. Enfin, j’essaie de m’expliquer : j’avais froid au dehors, j’étais une fournaise au dedans.

» Qu’est-ce que nous avons fait ? Je me suis, un moment, promené bien tranquillement dans la chapelle des Girondins, et, ma foi, pendant que le gardien nous expliquait l’histoire, je jouais avec mon ombrelle verte. Je n’avais conservé aucun ennui de m’être montré si bizarre tout à l’heure. J’étais naturel. Mais, du reste, je n’ai jamais cessé d’être naturel.

» Ce qui m’est arrivé par la suite et que je vais vous conter était naturel, puisque cela n’était le résultat d’aucun effort. Ce qui n’aurait pas été naturel, c’est que ça ne m’arrivât pas.

» Je me souviens que je me suis trouvé, au bas d’un escalier, debout devant une grille. J’étais doué d’une force surhumaine ; je secouai la grille et je criai : « Par ici ! » Les autres, qui ne savaient pas, tardaient à venir et se trompaient de chemin. Je ne sais pas ce que j’aurais fait de la grille, si le gardien ne me l’avait ouverte ; je ne sais pas non plus ce que j’aurais fait du gardien. J’étais fou. Non, je n’ai pas le droit de dire cela. Je n’étais pas fou ; et c’est un grand malheur. C’est pire que si j’eusse été fou.

» Certes, j’étais dans une grande surexcitation nerveuse, mais je jouissais d’une entière lucidité. Je crois que je n’ai jamais vu aussi clair, et cependant j’étais dans les ténèbres ; je crois que je ne me suis jamais mieux souvenu, et cependant j’étais dans des lieux que je ne connaissais pas. Mon Dieu ! je ne les connaissais pas et je les reconnaissais ! Je n’hésitais pas sur mon chemin ; mes mains tâtonnantes retrouvaient des pierres qu’elles allaient chercher dans la nuit et mes pieds foulaient un sol qui ne pouvait m’être étranger.

» Qui pourra jamais dire l’antiquité de ce sol ; qui pourra vous apprendre l’âge de ces pierres ? Moi-même je ne le sais pas. On parle de l’origine du Palais ? Qu’est-ce que l’origine du vieux palais des Francs ? On pourrait peut-être dire quand ces pierres finiront, mais nul ne dira jamais quand elles ont commencé. Et elles sont oubliées, ces pierres, dans la nuit millénaire des Caves. L’étrange est que je m’en sois ressouvenu.

» Je glissais le long des parois humides, comme si ce chemin m’était coutumier ; j’attendais certaines aspérités de la muraille et elles venaient au bout de mes ongles ; je comptais les joints des pierres et je savais qu’au bout de ce compte je n’aurais qu’à me retourner pour apercevoir au lointain d’une galerie un rayon que le soleil y a oublié depuis le commencement de l’Histoire de France. Je me retournai et je vis le rayon, et je sentis, à grands coup, battre mon cœur du fond des siècles. »

Ici, dans le manuscrit, le récit est momentanément interrompu. M. Longuet explique qu’il se passe en lui, quand il revit cette heure inouïe de la Conciergerie, des choses qui l’agitent, qui le font souffrir. Difficilement, il reste maître de sa pensée. Il a une peine très grande à la suivre. Elle court devant lui comme un cheval emballé dont il aurait lâché les rênes. Elle le dépasse, bondit, s’enfuit en laissant sur le papier des traces de son passage qui sont des mots tellement profonds, dit-il, que « lorsqu’il regarde dedans il a le vertige. »

Et il ajoute, non sans épouvante :

« Il faut s’arrêter au bord de ces mots, comme on s’arrête au bord d’un précipice. »

Et il reprend la plume d’une main fiévreuse, continuant à s’enfoncer dans les galeries souterraines :

« Et la Bavarde, la voilà ! Voilà les murs qui ont entendu. Ce n’est point là-haut, dans le grand soleil, que la Bavarde parlait, c’est ici, dans cette nuit de la terre ! Voilà des anneaux aux murs. Est-ce l’anneau de Ravaillac ? Je ne me rappelle plus.

» Mais vers le rayon, vers l’unique rayon éternel et immobile comme ces immobiles murailles, vers le rayon blême et carré qui, depuis le commencement des âges, a pris et gardé la forme du soupirail, je m’avance, je m’avance avec une hâte certaine, pendant que la fièvre me consume, flambe et enivre mon cerveau. Mes pieds soudain s’arrêtent, mais si brutalement que l’on pourrait les croire tirés par des mains invisibles qui eussent surgi du sol, et mes doigts courent, glissent le long de la muraille, pétrissent cet endroit de la muraille. Qu’est-ce que veulent mes doigts ? Quelle est la pensée de mes doigts ? J’avais un canif, voyez-vous, dans ma poche. Et tout à coup j’ai laissé choir de dessous mon bras mon ombrelle verte pour prendre dans ma poche mon petit couteau. Et, entre deux pierres, sûrement, j’ai gratté. J’ai fait tomber avec mon couteau, entre deux pierres, de la poussière et de la poudre de ciment. Puis mon couteau a piqué quelque chose entre les deux pierres et a ramené cette chose.

» Voici pourquoi je suis sûr de n’être point fou. Cette chose est sous mes yeux. Dans mes heures les plus paisibles, moi, Théophraste Longuet, je la puis contempler, sur mon bureau, entre mes derniers modèles de timbres en caoutchouc. Ce n’est pas moi qui suis fou, c’est cette chose qui est folle. C’est un morceau de papier déchiré, maculé… un document dont on pourrait dire l’âge et qui a tout ce qu’il faut pour plonger dans une consternation prodigieuse un honnête marchand de timbres en caoutchouc. Le papier est, vous pensez bien, terriblement moisi. L’humidité a mangé la moitié des mots, qui semblent, à cause de leur teinte rousse, avoir été écrits avec du sang.

» Mais dans ces mots que voici, dans ce document qui avait certainement quelques siècles d’existence, et que je faisais passer dans le rayon carré du soupirail, et que je considérais, le poil hérissé d’horreur, JE RECONNAISSAIS MON ÉCRITURE ! »

Voici, traduit au clair, ce précieux et combien mystérieux document :

Mo rt en fui

mes trésors après trahison

du 1er avril

Va prendre l’air

aux Chopinettes

regarde le Four

Regarde le Coq

Fouille espace et tu

seras riche.

III

QUI SE TERMINE PAR UNE CHANSON

M. Adolphe Lecamus et Marceline étaient trop occupés de leur côté, comme nous le verrons au cours de cette histoire, pour avoir attaché une grande importance aux faits et gestes de Théophraste. Du reste celui-ci dissimula son émoi et prétendit que sa visite aux caves de la Conciergerie était l’événement le plus naturel du monde. Il avait contenté là une légitime curiosité, n’étant point de ceux qui voient les choses superficiellement.

Le jour qui suivit, Théophraste, sous prétexte de mettre de l’ordre dans ses affaires, s’enferma dans son bureau, dont les fenêtres donnaient sur le carré de verdure du petit square d’Anvers. Appuyé à la balustrade, il contempla la vérité de ce décor prosaïque, reconnut les bonnes du quartier qui poussaient paresseusement devant elles les petites voitures où s’agitaient les nouveau-nés. Des professeurs, une serviette sous le bras, se dirigeaient sans hâte vers le collège Rollin. L’avenue Trudaine retentissait des cris et des poursuites bruyantes de quelques adolescents, arrivés là avant l’heure des cours.

La pensée de Théophraste était d’une grande simplicité et d’une grande unité. Elle tenait tout entière dans cette phrase : « Le monde n’a pas changé. »

Non, le monde n’avait pas changé. Aujourd’hui comme hier, comme avant-hier, la rue Gérando voyait passer les mêmes gens se rendant aux mêmes besognes et accomplissant les mêmes gestes. Et, comme il allait être deux heures, l’épouse de M. Petito, le professeur d’italien qui occupait l’étage au-dessus de son appartement, se mit à jouer au piano le Carnaval de Venise.

Non, rien au monde n’était changé, et cependant, en se retournant, il pouvait voir entre les derniers modèles de ses timbres en caoutchouc, sur le pupitre de son bureau d’acajou, une feuille…

Cette feuille existait-elle réellement ? Il avait passé une nuit délirante à la suite de laquelle il avait mis son étrange aventure de la veille sur le compte d’un mauvais songe. Mais il avait retrouvé la feuille au fond du tiroir…

Encore maintenant, il se disait : « Tout à l’heure, je vais me retourner, et il n’y aura sur mon bureau pas plus de feuille que sur ma main. » Il se retourna. Le chiffon de papier était là avec son écriture !

Théophraste se passa la main droite sur le front en sueur, poussa un soupir d’enfant qui a un gros chagrin, sembla prendre une résolution définitive et mit avec soin le papier mystérieux dans son portefeuille. Il venait de se rappeler que M. Petito, le professeur d’italien du dessus, passait pour fort expert en écriture et pour s’occuper sérieusement de graphologie. Son ami Adolphe Lecamus, lui aussi, s’occupait de graphologie, mais à la façon des spirites. Aussi Théophraste ne songea même pas à parler de son affaire à Adolphe. Il trouvait qu’il y avait déjà trop de mystère en tout ceci pour y mêler encore l’imagination débordante d’un médium qui se disait élève de Papus.

Il ne connaissait M. Petito que pour l’avoir salué dans l’escalier ; il préférait cela. Il éviterait ainsi bien des questions.

Il se fit annoncer. On l’introduisit.

Il se trouva en face d’un homme d’âge moyen, dont les caractéristiques étaient des cheveux frisés en abondance, un regard perçant et des oreilles énormes. Après les politesses d’usage, Théophraste aborda l’objet de sa visite. Il tira de son portefeuille le papier de la Conciergerie et une lettre non signée qu’il avait écrite lui-même huit jours auparavant, mais qu’il n’avait pas expédiée pour des raisons de commerce que nous n’avons pas à apprécier ici.

— Monsieur Petito, commença-t-il, je sais que l’on vous dit grand expert en écritures. Je vous serais reconnaissant d’examiner cette lettre et ce document et de me confier ensuite le résultat de vos observations. Je prétends, moi, qu’il n’y a aucun rapport…

Il s’arrêta, plus rouge que pivoine. Théophraste n’avait pas l’habitude de mentir. Mais M. Petito considérait déjà d’un œil savant le chiffon et la lettre. Il souriait en montrant ses dents, qu’il avait fort blanches.

— Monsieur Longuet, dit-il, je ne vous ferai pas attendre ma réponse. Ce document est en bien mauvais état, mais les morceaux d’écriture qu’on y peut lire encore sont en tout point semblables à l’écriture de la lettre. Devant les tribunaux, monsieur Longuet, devant Dieu et devant les hommes, ces deux écritures ont été tracées par la même main !

Et il entra dans quelques détails. Un enfant, affirmait-il, ne s’y tromperait pas. Il pontifiait maintenant :

— Cette double écriture est identiquement anguleuse. Nous appelons anguleuse, monsieur, une écriture dont les déliés qui relient les jambages des lettres et les lettres les unes aux autres sont à angle aigu comme le plein des lettres. Vous comprenez ? (Silence de brute de Théophraste.) Comparez, voyez ce crochet, et cet autre, et ce délié, et toutes ces lettres qui augmentent progressivement dans une mesure égale. Mais quelle écriture aiguë, monsieur ! Je n’ai jamais vu d’écriture aussi aiguë que celle-là… Aiguë comme un coup de couteau.

Théophraste, à ces derniers mots, devint d’une telle pâleur que M Pelito crut qu’il allait se trouver mal.

Néanmoins, il se leva, ramassa son document, sa lettre, remercia et sortit.

Il erra dans les rues, longtemps. Il se retrouva place Saint-André-des-Arts, s’orienta et alla soulever le loquet d’une vieille porte, rue Suger.

Il était dans un couloir obscur et sale. Un homme vint au-devant de lui et, le reconnaissant, lui marqua aussitôt de l’amitié. Cet homme avait un bonnet carré de papier sur la tête et s’habillait d’une blouse noire qui lui descendait aux pieds.

— Bonjour, Théophraste ! Quel bon vent !…

— Bonjour, Ambroise !…

Comme il y avait deux ans qu’ils ne s’étaient vus, ils se dirent d’abord des niaiseries. Ambroise, de son métier, gravait des cartes de visite. Il avait été imprimeur en province, mais, ayant mis tout son avoir dans l’invention d’un nouveau papier, il n’avait pas tardé à faire faillite. C’était un cousin éloigné de Marceline. Théophraste, qui était un brave homme, lui était venu en aide au moment de ses plus gros ennuis.

Théophraste s’assit sur une chaise de paille, dans une petite pièce qui servait d’atelier et qu’éclairait une grande vitre poussiéreuse au plafond.

Théophraste dit :

— Ambroise, tu es un savant.

Ambroise protesta.

— Oui, oui, tu es un savant. Personne ne t’en remontrerait sur le papier.

— Ça, c’est vrai ; le papier, ça me connaît.

— Tu connais tous les papiers ?

— Tous.

— Si on te présentait un papier, tu pourrais dire l’âge qu’il a ?

— Oui, fit Ambroise ; j’ai publié une étude sur les filigranes des papiers employés en France au dix-septième et au dix-huitième siècle. Cette étude a été couronnée par l’Académie.

— Je le sais, et j’ai confiance dans ta science du papier.

— Tu le peux. Du reste, la chose est simple. Les plus vieux papiers ont d’abord présenté, dès leur jeunesse, une surface plane et lisse ; mais bientôt y apparurent des vergures, coupées à intervalles réguliers par des lignes perpendiculaires, les unes et les autres reproduisant l’empreinte du treillis métallique sur lequel la pâte avait été étalée. Dès le quatorzième siècle, on eut l’idée d’utiliser cette reproduction en lui faisant une marque de provenance ou de fabrique. Dans ce but, sur le treillis des formes, on broda en fil de laiton, des initiales, des mots, des emblèmes de toutes sortes : ce sont les filigranes. Toute feuille de papier filigranée porte en elle-même son acte de naissance ; mais le difficile est de le déchiffrer. Il faut un peu d’habitude : le pot, l’aigle, la cloche…

Théophraste ouvrit son portefeuille et tendit en tremblant son document :

— Pourrais tu me dire l’âge exact de ce papier ?

Ambroise mit des lunettes et approcha le papier du jour de la vitre.

— Il y a là, dit-il, une date : 172… Le dernier chiffre manque, ce serait donc un papier du dix-huitième siècle… À neuf ans près, notre tâche devient très facile.

— Oh ! fit Théophraste, j’ai bien vu la date, mais est-ce que vraiment le papier est du dix-huitième siècle, est-ce que la date n’est pas menteuse ? Voilà ce que je voudrais savoir.

Ambroise montra le centre du papier :

— Vois !

Théophraste ne voyait rien. Alors, Ambroise alluma une petite lampe et éclaira le document. En mettant le document entre l’œil et la lampe, on distinguait dans l’épaisseur du papier une sorte de couronne.

— Théophraste, fit Ambroise avec émotion, ce papier est excessivement rare. Cette marque est presque inconnue, car il a été très peu tiré de cette marque dite « à la couronne d’épines ». Ce papier, mon cher Théophraste, est exactement de l’année 1721.

— Tu es sûr ?

— Oui. Mais dis-moi, s’écria tout à coup Ambroise, qui ne put dissimuler sa surprise, comment se fait-il que ce document, qui date de 1721, soit, dans toutes ses parties visibles, de ton écriture ?

Théophraste se leva, remit son document dans son portefeuille et sortit, en titubant, sans répondre.

Je reprends, parmi tout un fatras de papiers, ce coin des mémoires de Théophraste :

« Ainsi maintenant, écrit Théophraste, j’avais la preuve, je ne pouvais plus douter, je n’en avais plus le droit. Ce papier qui datait du commencement du dix-huitième siècle, du temps du Régent, cette feuille que j’avais trouvée ou plutôt que j’étais allé chercher dans une prison, portait bien mon écriture. J’avais écrit sur cette feuille, moi Théophraste Longuet, ex-marchand de timbres en caoutchouc, qui venais de prendre ma retraite la semaine passée, à l’âge de quarante et un ans, j’avais écrit sur cette feuille les mots encore incompréhensibles que j’y lisais, en 1721 ! Du reste, je n’avais pas besoin de M. Petito ni d’Ambroise pour en être sûr. Je le savais ! Tout en moi me criait : « C’est ton papier ! c’est ton papier ! »

» Ainsi, avant d’être Théophraste Longuet, fils de Jean Longuet, maître jardinier à la Ferté-sous-Jouarre, j’avais été, dans les temps passés, quelqu’un que je ne savais pas, mais qui renaissait en moi. Oui, oui, par instants, j’étais « tout écumant » de me ressouvenir d’avoir vécu il y a deux cents ans.

» Qui étais-je ? Comment me nommais-je alors ? Dans quel corps mon âme immortelle avait-elle momentanément élu domicile ? J’avais la certitude que toutes ces questions ne resteraient point longtemps sans réponse. Est-ce que déjà des choses que mon existence présente ignorait ne surgissaient pas de mon existence passée ? Que voulaient dire certaines phrases prononcées à la Conciergerie ? Qui donc était ce Simon l’Auvergnat dont le nom était revenu par deux fois sur mes lèvres brûlantes ?

» Oui, oui, le nom d’autrefois, le mien, surgirait, lui aussi, de mon cerveau réveillé et, sachant qui j’étais, je me rappellerais toute la vie revivante d’autrefois, et je lirais alors dans mon ardente mémoire tout le document d’un trait. »

M. Théophraste Longuet, il faut que je le dise, n’était pas parvenu à préciser ainsi, en quelques mots, sa situation exceptionnelle sans l’avoir, dans des lignes incohérentes, fait précéder de quelques divagations. Mais, vraiment, convient-il de s’en étonner ?

Ce qui lui arrivait n’était pas ordinaire. Songez que c’était un esprit simple, un peu lourd, un peu « suffisant », qui n’avait jamais cru qu’aux timbres en caoutchouc. C’était un aimable bourgeois honnête, strictement, et borné, et têtu. Il n’avait point de religion, la trouvant bonne seulement pour les femmes, et, sans affirmer son athéisme, il avait accoutumé de dire que « lorsqu’on était mort, c’était pour longtemps ».

Or, il venait de découvrir de façon certaine, palpable qu’on n’était jamais mort !

C’était un coup. Il faut avouer que d’autres, même parmi ceux qui font métier, dans les sciences occultes, de fréquenter quotidiennement les esprits, ne l’auraient peut-être pas aussi bien supporté.

Car, en fin de compte, Théophraste Longuet en prit vite son parti. Et même, du moment qu’il se rappelait avoir vécu vers la fin du dix-septième siècle et au commencement du dix-huitième, il regretta que la période fût aussi rapprochée. Tant qu’à faire, il aurait voulu remonter à deux mille ans.

Voilà bien le bourgeois de Paris ; il est plein de bon sens, mais quand il exagère, rien ne lui coûte.

Dans l’incertitude de son esprit, touchant une existence antérieure qui n’était plus niable, mais dont il ignorait tout encore, il ne pouvait se rattacher qu’à un chiffre : 1721, et à une chose : la Conciergerie.

Et voici ce que, dès lors, il croyait pouvoir affirmer : c’est que, en 1721, il se trouvait dans la prison de la Conciergerie, probablement comme prisonnier d’État, car il n’admettait pas une seconde qu’il eût pu être enfermé, même sous Louis XV, lui, Théophraste, pour un crime de droit commun.

Dans un moment solennel, peut-être avant de marcher au supplice, il avait rédigé le document qui était, à cette heure, en sa possession. Il avait caché le papier entre deux pierres de son cachot et, repassant par là, deux siècles plus tard, il l’y avait retrouvé. C’était simple. Ceci ne résultait point de quelque divagation surnaturelle, mais des faits eux-mêmes, qui ne pouvaient s’expliquer logiquement que de cette sorte et aussi de l’aspect du papier qui portait l’empreinte de son écriture.

Théophraste se remit, en secret, en face du document.

Certains mots du document prenaient dans son esprit une importance toute naturelle. C’étaient les mots : trésors et trahison du 1er avril.

Et il ne désespérait point avec ces mots de reconstituer sa personnalité. D’abord, il avait été riche et puissant. Les mots enf ui trésors signifiaient bien que l’homme qui avait écrit ces lignes avait été riche, puisqu’il avait enfoui des trésors. Il avait été puissant, puisqu’il avait été trahi. Dans son esprit même, cette trahison devait être une trahison mémorable, peut-être une trahison historique, trahison du 1er avril.

Oui, oui, toutes les bizarreries et tous les mystères de ce papier laissaient au moins entrevoir avec certitude ceci : qu’il avait été un grand personnage et qu’il avait enfoui des trésors.

Après les avoir enfouis très mystérieusement, plus mystérieusement encore il en révélait l’existence au prix de quelle astuce ! Peut-être au prix de son sang. Car enfin ces mots de teinte roussâtre avaient sans doute été écrits avec son sang. Plus tard, il se proposait de consulter là-dessus un chimiste distingué.

« Pourvu, mon Dieu, pensait-il, encore, qu’on n’y ait pas touché ! Ces trésors m’appartiennent, puisque c’est moi qui les ai enfouis. Si besoin est, avec ce document qui est de mon écriture, j’établirai mes droits de propriété. »

Théophraste Longuet n’était pas riche. Il se retirait du commerce avec une honnête petite aisance : la maison de campagne, le jardinet, la pièce d’eau, la boule. C’était peu, avec les goûts quelquefois somptueux de Marceline. Décidément, les trésors arrivaient bien.

Et Théophraste se replongeait en l’étude de son papier.

Il faut dire tout de suite à sa louange, qu’il était beaucoup plus intrigué par le mystère de sa personnalité que par le mystère des trésors ; aussi, il se résolut à interrompre momentanément ses recherches jusqu’au jour où il pourrait enfin donner un nom au personnage qu’avait été Théophraste Longuet en 1721. Cette découverte, qui l’intéressait au plus haut point, devait être, dans son esprit, la clef de toutes les autres.

Ce qui l’étonnait un peu, c’était la disparition soudaine de ce qu’il appelait « son instinct historique », instinct qui lui avait fait défaut toute sa vie, mais qui s’était révélé à lui avec la promptitude et la force d’un coup de tonnerre, dans les bas-fonds de la Conciergerie. Un moment, l’Autre, comme il disait en s’entretenant du grand personnage du dix-huitième siècle qu’il avait été, l’Autre l’avait possédé. L’Autre était alors si bien entré en maître chez Théophraste qu’il avait agi avec ses mains et parlé avec sa bouche. C’était l’Autre qui avait trouvé le document, c’était l’Autre qui avait crié : « Parbleu ! c’est l’allée des Pailleux ! », c’était l’Autre qui avait appelé Simon l’Auvergnat. Et depuis, l’Autre avait disparu. Théophraste ne savait plus ce qu’il était devenu. Il le cherchait en vain. Il se tâtait. Il descendait en lui-même. Rien !

Théophraste n’entendait point que les choses se passassent de la sorte. Théophraste, avant cette aventure, n’avait aucune curiosité malsaine de savoir ce qui était au commencement des choses, ce qui devait être à la fin ; il n’avait point perdu son temps à sonder des mystères philosophiques, dont la vanité lui avait toujours fait hausser les épaules. C’était un bourgeois tranquille qui savait que deux et deux font quatre et qui n’aurait jamais imaginé qu’un même homme pût fabriquer des timbres en caoutchouc en l’an 1899 et avoir été enfermé dans un cachot, après avoir enfoui des trésors, en 1721. Mais puisque la révélation d’un fait aussi prodigieusement exceptionnel était venue, sans qu’il la demandât, habiter son esprit, avec des preuves, il s’était juré d’aller « jusqu’au bout ». Il saurait. Il saurait tout.

Son instinct pouvait l’abandonner momentanément ; il irait chercher dans les livres. Et il finirait bien par découvrir qui était ce personnage puissant et riche qui avait été enfermé dans un cachot en 1721, après avoir été trahi le 1er avril. Quel 1er avril ? Ceci restait à déterminer.

Il courut dès lors les bibliothèques et poursuivit son personnage. Il fit défiler devant lui les premiers du royaume. « Pendant qu’il y était, il ne trouvait rien de trop beau. » Des ducs et pairs, des généraux illustres, de grands financiers, des princes du sang. Il s’arrêta un instant à Law, mais il lui trouva l’esprit trop dissipé ; à Maurice de Saxe, « qui devait gagner la bataille de Fontenoy » ; au comte Du Barry, qui avait eu les plus belles maîtresses de Paris ; il eut la terreur, un moment, d’avoir été le comte de Charolais, « qui se distinguait par ses débauches et tuait à coups de carabine les couvreurs sur les toits ». Il fut, pendant quarante-huit heures, le cardinal de Polignac, qui le dégoûta quand il apprit qu’il avait les faveurs de la duchesse du Maine. Certes, il finissait bien par trouver en quelque coin de l’Histoire une figure sympathique que les écrivains de l’époque paraient des plus engageantes couleurs et gratifiaient des plus solides vertus, mais il se voyait bientôt obligé de délaisser cette figure comme il avait fait des précédentes, car à toutes il manquait ces deux choses principales : d’avoir été enfermées à la Conciergerie en 1721 et d’avoir été trahies le 1er avril.

Cependant, il venait de découvrir, dans le Journal de Barbier, un bâtard du Régent qui allait peut-être faire son affaire, quand il se produisit des événements qui le précipitèrent dans une stupeur voisine de la consternation.

Il nous faut un instant quitter Paris et nous rendre avec M. Théophraste Longuet dans cette petite propriété des bords de la Marne qu’il commençait d’occuper aux premiers rayons du soleil de juillet. Il s’y était fait, cette année, précéder de Marceline et de son ami Adolphe, qui avaient mission de tout aménager pour la définitive villégiature. Aussi, ces jours derniers, avait-il pu en toute sécurité et en toute paix, seul à Paris, vaquer aux occupations inaccoutumées que lui donnait son nouvel État dans le Monde.

Nous prendrons le train à la gare de l’Est avec Théophraste et n’aurons garde d’user de notre droit d’historiographe pour pénétrer avant lui dans la « Villa Flots d’Azur » qui dressait ses murs blancs et ses tuiles rouges sur le coteau vert d’Esbly. Nous n’aurons garde, disons-nous, de franchir ce seuil sans nous être fait annoncer, car on apprend toujours trop tôt l’infortune domestique d’un brave homme.

Il ne faut point pour cela que M. Adolphe Lecamus nous en apparaisse moins sympathique, car nous devons à la vérité de dire que Théophraste avait tout fait pour réaliser cette catastrophe domestique. Mais il ne s’en doutait pas.

Pourquoi cette villa s’appelait-elle « Villa Flots d’Azur » ? Parce que Théophraste l’avait voulu. En vain Adolphe lui avait-il remontré que c’était là un nom pour villa des bords de la mer ; il avait répondu avec une grande logique qu’il était allé souvent au Tréport et qu’il y avait toujours vu la mer verte ; qu’il pêchait le goujon dans la Marne et que, par les beaux ciels d’été, il avait vu la rivière bleue. Ne disait-on pas aussi : « Le beau Danube bleu » ? Du moment que l’océan n’avait pas le monopole des flots bleus, il ne voyait pas pourquoi il se priverait d’appeler sa villa des bords de la Marne « Villa Flots d’Azur ».

Ce jour-là était le jour anniversaire du mariage de Théophraste.

Théophraste embrassa, sur le seuil de la villa, sa femme avec une émotion annuelle. Certes, il l’aimait bien toute l’année, mais, le jour anniversaire de son mariage, il croyait de son devoir d’honnête mari de l’aimer davantage.

Marceline aimait aussi beaucoup Théophraste ; ce n’était point une raison parce qu’elle aimait également beaucoup Adolphe pour que Théophraste eût à en souffrir. Elle n’aurait pas trouvé cela juste ; or, c’était une nature adultère, mais droite.

De son côté, Adolphe adorait Marceline et se serait fait tuer pour Théophraste.

Quand on réfléchit à cette merveilleuse union de trois cœurs qui s’estiment, on se prend à regretter, tout de même, que la « Villa Flots d’Azur » ne se soit pas appelée « Villa Flots d’Amour ».

Théophraste serra avec effusion la main d’Adolphe, qui se tenait derrière Marceline. Il fit compliment à sa femme de sa belle mine, et cela sur un petit ton gaillard qui sentait son bâtard du Régent.

Il avait, ce jour-là encore, son ombrelle verte, mais il l’agitait de façon désinvolte, en faisant son compliment, comme il pensait qu’on en usait des cannes au commencement du dix-huitième siècle.

Vous savez que Théophraste n’était point un esprit vaniteux ; mais on n’apprend pas, par une sorte de miracle scientifique, qu’on a été un grand homme il y a deux cents ans, sans qu’il vous en reste quelque chose dans les manières, dans la façon d’être avec les gens et avec les choses.

Quelques amis étaient venus des environs avec leurs femmes pour fêter, comme ils en avaient coutume, l’anniversaire de l’heureux ménage. Théophraste sut trouver le mot qu’il fallait pour chacun et une flatterie délicate pour chacune. Sa femme et Adolphe le regardaient, un peu étonnés, et le trouvaient, ce jour-là, à son avantage.

On se mit à table dans le jardin, sous la tente. La conversation roula tout d’abord sur les derniers événements de la pêche à la ligne, dont l’ouverture était encore récente.

M. Lopard avait pêché un gros « bétet » de trois livres ; la vieille Mlle Taburet, qui trempait son fil dans l’eau le dimanche, se plaignait qu’on fût venu, pendant la semaine, pêcher « sur son coup ». Un troisième déclarait qu’on donnait trop à manger au poisson, qu’on le gavait et que l’amorce finissait par nuire à l’appât. Une discussion s’engagea sur le mode d’appât qu’il convenait d’employer en cette partie de l’année. Enfin, tout le monde fut d’accord pour constater que le poisson diminuait « dans des proportions effrayantes ».

Théophraste ne disait rien. Il trouvait ces bonnes gens trop bourgeois. Il eût voulu relever le niveau de la conversation. Il eût voulu aussi que cette conversation répondît aux préoccupations brûlantes de son esprit.

Il sut, par un habile artifice, comme le soir tombait et que le dîner touchait à sa fin, amener son ami Adolphe à émettre quelques aphorismes sur les revenants ; des revenants, on s’en fut vers le peresprit. Une dame du voisinage, qui connaissait une somnambule, rapporta des faits étranges qui eurent le don de captiver l’imagination de la compagnie. Adolphe, là-dessus, expliqua, à la mode spirite, les phénomènes du somnambulisme et cita Allan Kardec. Adolphe n’était jamais embarrassé pour expliquer ces phénomènes. Enfin, on en arriva à ce point désiré par Théophraste : à la transmigration des âmes et à la métempsycose.

— Est-il possible, demanda Marceline, qu’une âme revienne habiter un corps ? Vous me l’avez souvent affirmé, Adolphe, mon ami, mais il me semble que notre raison repousse avec force une pareille hypothèse.

— Rien ne se perd dans la nature, répondit Adolphe avec autorité, ni les âmes ni les corps. Tout se transforme, les âmes comme des corps. La réincarnation des âmes dans le but d’une purification nécessaire est un dogme qui remonte à la plus haute antiquité et que les sages de tous les temps se gardent de nier.

— Si on revenait dans un corps, dit Marceline, on le saurait.

— Pas toujours, fit Adolphe, mais quelquefois.

— Ah ! quelquefois ? demanda Théophraste, qui sentait son cœur battre avec un grand tumulte.

— Oui, il y a des exemples. Ainsi Ptolémée Césarion, fils de César et de Cléopâtre, qui était roi d’Égypte trente ans avant Jésus-Christ, se rappelait fort bien avoir été Pythagore, un philosophe grec qui avait vécu six cents ans auparavant.

— Pas possible ! s’écrièrent les dames, cependant que les messieurs souriaient.

— Il ne faut pas rire, messieurs. Il est impossible de parler de choses plus sérieuses, fit Adolphe sévèrement.

Il reprit :

— Notre transformisme actuel, qui est le dernier mot de la science, est en plein accord avec la théorie de la réincarnation. Qu’est-ce que le transformisme, sinon l’idée d’après laquelle les êtres vivants se transforment progressivement les uns dans les autres ? La Nature se présente à nous sous l’aspect d’une étincelle élaboratrice perfectionnant sans cesse les types créés pour atteindre un idéal qui sera le couronnement définitif de la Loi du Progrès ! Comme la fin de la nature est unique, ce que la nature fait pour les corps, elle le fait aussi pour les âmes. Je puis vous l’affirmer, répéta Adolphe, car j’ai beaucoup étudié cette question, qui est à l’origine de toute science qui se respecte.

M. Adolphe n’était point compris de la compagnie, ce dont il s’enorgueillissait intérieurement ; il n’en était pas moins écouté avec extase et il se plaisait à voir que Théophraste, qui était d’ordinaire rebelle à ce genre de conversation, semblait y prendre un plaisir extrême. Il se lança dans des considérations que je veux abréger ici, mais dont je donnerai tout de même un léger aperçu pour que les mauvais esprits, qui pourraient s’imaginer que cette histoire extraordinaire de Théophraste Longuet est le fruit d’une imagination en délire, soient enfin persuadés qu’elle repose sur les bases scientifiques les plus sérieuses.

— La transmigration des âmes était enseignée dans l’Inde, dit Adolphe, berceau du genre humain ; puis elle le fut en Égypte, puis en Grèce. On la chantait dans les mystères, au nom d’Orphée. Cependant, Pythagore, qui continua cet enseignement, n’admettait pas, avec les philosophes du bord du Gange, que l’âme dût parcourir le cycle de toutes les existences animales. Il ne la faisait jamais habiter, par exemple, dans un cochon.

— Il y a pourtant des hommes, dit Mme Bache, la receveuse des postes de Villiers-sur-Morin, qui ont des âmes de cochon.

— Sans doute, fit Adolphe avec un sourire ; mais on ne saurait conclure de là qu’il y a des cochons qui ont des âmes d’homme. Voilà ce que voulait dire Pythagore, Platon a adopté la doctrine de Pythagore. C’est le premier qui a donné, dans le Phédon, les preuves que les âmes ne s’exilent pas pour toujours et qu’elles reviennent animer de nouveaux corps.

— Oh ! si nous pouvions avoir des preuves d’une affaire pareille ! s’écria Mme Sampic, la femme du percepteur de Pont-aux-Dames, en regardant Mme Bache.

— Ça ne me ferait plus rien de mourir, déclara la vieille Mlle Taburet, qui vivait dans la terreur de trépasser.

— Voici les preuves, continua Adolphe. Elles sont au nombre de deux. L’une est tirée de l’ordre général de la nature ; l’autre de la conscience humaine. 1o « La nature, dit Platon, est gouvernée par la loi des contraires. Par cela seul donc que nous voyons dans son sein la mort succéder à la vie, nous sommes obligés de croire que la vie succédera à la mort. » Est-ce clair ?

— Oui, oui, lui fut-il répondu de toutes parts.

— D’ailleurs, continue Platon, rien ne pouvant naître de rien, si les êtres que nous voyons mourir ne devaient jamais revenir à la vie, tout finirait par s’absorber dans la mort, et la nature deviendrait un jour semblable à Endymion ! Vous avez compris la première preuve ?

— La seconde ! réclamèrent les convives, qui n’avaient rien compris du tout et qui oncques n’avaient entendu parler d’Endymion, lequel, pour avoir trop apprécié les charmes de Junon, dormait, aux grottes de Latmos, son éternel sommeil.

— Deuxièmement, obtempéra Adolphe, si après avoir consulté les lois générales de l’univers, nous descendons au fond de notre âme, nous y trouverons le même dogme attesté par le fait de la réminiscence ! « Apprendre, crie Platon à l’univers, apprendre, ce n’est pas autre chose que se souvenir. » Puisque notre âme apprend, c’est qu’elle se souvient ; elle se souvient de quoi, sinon d’avoir vécu ? Et d’avoir vécu dans un autre corps ? Pourquoi ne croirions-nous pas qu’en quittant le corps qu’elle anime à cette heure, elle en pourra animer successivement plusieurs autres ? Et je cite textuellement Platon ! remarqua encore Adolphe.

Théophraste, qui se sentait depuis quelques moments une étrange chaleur au cœur et à la cervelle, crut devoir ajouter :

— Et vous savez, messieurs et mesdames, Platon, c’était quelqu’un !

Adolphe regarda Marceline en souriant de la réflexion inutile de Théophraste. Puis il passa de Platon à un auteur plus moderne.

— Charles Fourier a dit : « Où est le vieillard qui ne voulût être sûr de renaître et de rapporter dans une autre vie l’expérience qu’il a acquise dans celle-ci ? Prétendre que ce désir doit rester sans réalisation, c’est admettre que Dieu puisse nous tromper. Il faut donc reconnaître que nous avons vécu déjà avant d’être ce que nous sommes, et plusieurs autres vies nous attendent. Toutes ces vies — ajoute Fourier avec une précision dont on ne saurait trop lui savoir gré, — au nombre de huit cent dix, sont distribuées entre cinq périodes d’inégale étendue et embrassent une durée de quatre-vingt-un mille ans. »

— Mâtin ! Quatre-vingt-un mille ans ! interrompit M. Lopard ; ce n’est pas de la crotte de bique !

— Nous en passerons, expliqua Adolphe, vingt-sept mille sur notre planète et cinquante-quatre mille ailleurs.

— Au bout de combien de temps revient-on dans un autre corps ? demanda Mme Bache.

— Il faut compter environ deux ou trois mille ans au minimum, s’il faut en croire Allan Kardec. À moins que nous ne soyons décédés de mort violente. Alors, surtout si on a succombé au dernier supplice, on peut être réincarné au bout de deux cents ans.

Théophraste pensait :

— C’est bien cela. Ils m’auront pendu, ou si je ne suis pas passé par le gibet, ils se seront débarrassés de moi par quelque autre supplice plus en rapport avec ma première naissance. Tout de même, songeait-il avec un juste orgueil, si tous ces gens qui m’entourent savaient à qui ils ont affaire — à un prince du sang peut-être, à un bâtard du Régent, je n’ose encore l’affirmer — ils seraient bien étonnés et frappés de respect. Mais non, ils se disent : « C’est Théophraste Longuet, fabricant de timbres en caoutchouc », et cela leur suffit.

On venait d’apporter le champagne. Le premier bouchon fit entendre son explosion joyeuse. Adolphe s’était tu. Tout le monde était encore sous l’impression de ses discours. Cependant, on ne demandait qu’à s’amuser.

C’est alors que Marceline se tourna vers Théophraste et le pria de chanter cette chanson qu’il avait coutume de faire entendre au dessert, à chaque anniversaire de leur mariage. Il l’avait chantée le jour même des noces et elle avait eu, à cause de sa grâce et de sa fraîcheur, un succès général. C’était la Lisette de Béranger.

Mais quelle fut la stupéfaction de Marceline et de tous les convives, quand ils virent Théophraste se lever, jeter sa serviette sur la table et dire à la maîtresse de céans :

— Comme tu voudras, Marie-Antoinette ! Je n’ai rien à te refuser.

— Oh ! mon Dieu ! s’écria Marceline. Il m’appelle Marie-Antoinette, et voilà que sa voix le reprend !

Mais les convives n’étaient pas revenus de cette légère algarade que Théophraste, d’une voix éclatante, d’une voix que les autres ne lui connaissaient pas, de sa voix de la Conciergerie, chantait…

Et quelle chanson ! Pour se rendre compte de l’effet qu’elle produisit, il faut se représenter qu’il y avait ce soir-là, chez Théophraste, la société la plus choisie de Crécy-en-Brie à Lagny-Thorigny-Pomponne.

Il la chanta sur un vieil air français :

Ton joli, belle meunière,

Ton joli moulin.

IV

LA CHANSON

M. et Mme Sampic, M. Lopard, Mme Bache, la vieille Mlle Taburet, M. et Mme Troude « et leur demoiselle », toute cette aimable société qui, depuis quatre années que M. Théophraste Longuet et son épouse villégiaturaient à Esbly, avaient coutume d’entendre au dessert de ce matrimonial anniversaire la Lisette de Béranger, reçurent avec une stupéfaction que j’essayerais en vain de décrire la chanson suivante :

J’ai dit que l’air en était :

Théophraste, l’œil allumé, le verre en main, beuglait :

Fanandels, en cette piole,

On vit chenument.

Arton, pivois et criolle

On a gourdement.

Pitanchons, faisons riolle

Jusqu’au jugement.

Cette chanson, comme vous pouvez en juger, était d’argot, et comme l’argot ne s’apprend pas à l’école, je crois de mon devoir envers le lecteur de la traduire :

Fanandels, en cette piole,

(frères) (maison)

On vit chenument.

(grassement)

Arton, pivois et criolle

(pain) (vin) (viande)

On a gourdement.

(beaucoup)

Pitanchons, faisons riolle

(buvons) (bonne chère)

Jusqu’au jugement.

Malgré la richesse de la rime, ce couplet ne fut suivi d’aucun applaudissement. Ces dames ne firent point retentir le cristal des verres du choc de leurs couteaux ; elles regardaient Marceline fort curieusement et semblaient demander une explication.

Qu’est-ce que Marceline eût expliqué ? Adolphe lui-même considérait Théophraste avec désespoir ; mais Théophraste, comme possédé d’un démon, continuait :

Second couplet

Icicaille est le théâtre

(ici)

Du petit Dardant.

(l’Amour)

Fonçons à ce mion folâtre

(petit garçon)

Notre palpitant ;

(cœur)

Pitanchons pivois chenâtre

(buvons) (vin) (excellent)

Jusques au luisant !

(jour)

Théophraste, triomphalement, reprit ces deux derniers vers et prolongea sa dernière note en regardant le soleil qui disparaissait, dans une gloire, à l’horizon restreint des coteaux. Le chanteur, d’une main, tenait son « palpitant » ; de l’autre, il « embrassait la nature ».

Pitanchons pivois chenâtre

Jusques au luisant !

Il se rassit, content de lui, en disant à Marceline :

— Qu’est-ce que tu penses de ça, Marie-Antoinette ?

Au milieu du silence de mort de tous les assistants, Marceline demanda, toute tremblante :

— Pourquoi m’appelles-tu Marie-Antoinette ?

— Parce que tu es la plus belle de toutes, s’écria Théophraste dans une grande exaltation. J’en appelle à Mme la maréchale de Boufflers qui a du goût ! J’en appelle à vous tous ! Et il n’y en a pas un, par la gorge du pape, qui me démentira, ni le Gros-Picard, ni le Bourbonnais, ni le Bourguignon, ni la Tête-de-Mouton, ni le Craqueur, ni le Parisien, ni le Provincial, ni le Petit-Breton, ni la Plûme, ni Patapon, ni la Canette, ni la Porte-Saint-Jacques, ni Gâtelard, ni Bras-de-Fer, ni Gueule-Noire, ni même Bel-à-Voir !

Comme Théophraste avait à sa droite la vieille Mlle Taburet, il lui pinça le genou, ce qui fit que cette honorable personne crut qu’elle allait s’évanouir.

Personne n’osait bouger, car le regard ardent de Théophraste épouvantait la société. Et celui-ci, penché amoureusement vers Mlle Taburet, lui disait, en fixant Marceline qui se prit à pleurer :

— Voyons, mademoiselle Taburet, n’ai-je pas raison ? Qui pourrait-on lui comparer ? Est-ce la Belle-Laitière, ou la Petite-Mion ? ou même la Blanche, cette anquilleuse ? ou la Belle-Hélène qui tient le cabaret de la Harpe ?

Il se tourna vers Adolphe :

— Allons, toi, Va-de-Bon-Cœur, dit-il avec une énergie effrayante, tu vas me dire ton avis. Regarde un peu Marie-Antoinette ! Par le Veau-qui-tette, elle les met toutes dans un sac : et Jeanneton-Vénus, la bouquetière du Palais-Royal ; et Marie Leroy, et la femme Salomon, la belle limonadière du Temple ; et Jeanne Bonnefoy, qui vient de se marier à Veunier, qui tient le café du Pont-Marie. À toutes, à toutes : la Tapedru, Manon de Versailles, la Grosse-Poulaillière, la Platine, la Vache-à-Paniers, et la Bastille !…

Théophraste, d’un bond, fut sur la table et la vaisselle se brisa en mille éclats. Il tenait une coupe, il cria : « Je bois à la reine des nymphes ! à Marie-Antoinette Néron ! » Puis il broya le verre entre ses mains qui furent ensanglantées et salua la société.

Mais celle-ci s’était enfuie…

Un esprit superficiel pourrait juger, d’après les événements que nous venons de relater, que Théophraste était subitement devenu fou. Voici quelque chose qui est bientôt dit : « Cet homme est fou ! » Avec cette phrase rapide, on explique tout ce qui ne tombe point sous le sens commun ; cependant, le sens commun n’est pas tout le sens. Nous y reviendrons, mais dans le cas qui nous occupe, nous ajoutons qu’il n’est point besoin d’un sens exceptionnel pour affirmer que Théophraste n’était pas fou.

Ce n’est pas parce qu’on devient subitement fou qu’on peut chanter une chanson que l’on n’a pas apprise et parler couramment une langue que l’on ne connaît pas.

C’était bien le cas de Théophraste et l’expérience scientifique moderne établit avec des exemples indiscutables que ce cas est loin d’être unique. On a vu des sujets, des sujets frustes, ne sachant ni lire ni écrire, n’étant jamais sortis de leur village, répondre le plus correctement du monde au médium qui les interrogeait, dans une langue morte. Comment expliquer cela qui s’est passé devant des professeurs de nos facultés et non devant des charlatans ? On ne sait encore. Nous sommes toujours sur le seuil du grand mystère ; nous n’avons encore fait qu’en pousser la porte, en tremblant. Les uns expliquent que c’est un Esprit savant qui parle par cette bouche ignorante. D’autres ont émis timidement — et combien comprenons-nous cette timidité — qu’un tel phénomène ne peut s’expliquer que par la réminiscence d’une vie antérieure. Jusqu’à plus ample informé, j’imagine que ce que Théophraste raconte sans savoir, c’est l’Autre qui le sait, celui qui par instants revit en lui. Toutes les phrases, donc, qu’on ne peut comprendre avec Théophraste, on les comprendrait avec l’Autre si l’on savait qui est l’autre.

Je reprends les mémoires de Théophraste, à la suite de la scène de la chanson :

« Je me trouvai sur la table, au milieu des éclats de la vaisselle, cependant que toute la société s’était enfuie. Cette façon brutale que mes convives avaient de prendre congé de ma personne m’avait quelque peu étourdi. Je voulus descendre, mais par un phénomène singulier, j’eus autant de difficulté à me retrouver sur le sol que j’avais montré d’adresse à monter sur la table. Je me mis à genoux et, prenant de grandes précautions pour ne point choir, j’arrivai cependant à mes fins. J’appelai Marceline qui ne me répondit pas et que je retrouvai, toute tremblante d’effroi, dans notre chambre. J’en fermai soigneusement la porte et me disposai à lui donner quelques explications. Ses grands yeux étonnés et pleins de larmes m’en demandaient et je crus qu’il était de mon devoir de mari de ne point lui celer plus longtemps la grande et surprenante préoccupation de mon esprit. Je l’engageai à se déshabiller et à se mettre au lit. Me voyant tout à fait redevenu calme — et je l’étais en effet — elle ne fit aucune difficulté pour m’obéir. Je la rejoignais bientôt. J’avais laissé la fenêtre de la chambre ouverte. La nuit était idéale et comme j’entendais Adolphe marcher dans le jardin, je lui criai que l’heure du repos avait sonné.

» Bientôt je n’entendis plus dans toute la maison que le bruit du cœur de Marceline.

» — Ma chère femme, lui dis-je, tu dois ne rien comprendre à ce qui m’est arrivé ce soir. Rassure-toi : moi non plus. Mais en unissant nos deux intelligences, nos deux amours, je ne désespère point d’arriver à un résultat appréciable.

» Je lui contai alors tous les détails de ma visite dans les caves de la Conciergerie, ne lui celant quoi que ce fût et lui traçant une image fidèle des sentiments extraordinaires qui m’agitaient et de la force inconnue qui paraissait me commander. Tout d’abord, elle ne dit rien, se contentant de se retirer doucement vers la ruelle, comme si elle avait peur de moi ; mais quand j’en arrivai au document qui révélait l’existence des trésors, elle demanda à le voir tout de suite. Je jugeai par là de l’intérêt qu’elle portait à mon aventure, et je lui en fus aussitôt reconnaissant. Je me levai et lui montrai le papier à la lueur de la lune qui était dans son plein. Comme moi, comme tous ceux qui en avaient déjà eu connaissance, elle reconnut immédiatement mon écriture ; et elle fit le signe de la croix. Avait-elle peur de quelque diablerie ? Marceline n’est point une sotte, mais elle m’expliqua que ce geste avait été « plus fort qu’elle ». Du reste, elle eut tôt fait de se remettre et elle trouva l’occasion de faire l’éloge d’Adolphe qui, malgré mon mauvais vouloir, avait su l’initier aux éléments du spiritisme, science, me disait-elle, qui, dans mon état, ne manquerait point de me rendre quelques services. Je m’étais recouché. Nous avions le papier sur notre lit, dans le rai de lune, et, en face de ce témoin irrécusable, elle dut bientôt avouer que j’étais un esprit réincarné datant de deux cents ans. Comme je me demandais une fois de plus qui j’avais bien pu être, elle me causa la première peine depuis notre mariage ; elle dit :

» — Mon pauvre Théophraste, tu as dû être « un pas grand’chose ».

» — Et pourquoi ? fis-je, très humilié.

» — Parce que, mon ami, tu as, ce soir, chanté en argot, et que les dames dont tu as cité les noms n’appartiennent pas à l’aristocratie. Quand on fréquente la Tapedru, la Platine et Manon de Versailles, je répète qu’on est « un pas grand’chose ».

» Elle disait ceci avec un léger accent de dépit que j’attribuai à la jalousie.

» — Mais j’ai cité aussi la maréchale de Boufflers, répliquai-je, et tu dois savoir que les mœurs étaient si dissolues sous la régence du duc d’Orléans que la mode à la cour, pour les dames, était de se donner des noms de catins. Je crois, bien au contraire, avoir été quelqu’un de considérable. Que dirais-tu d’un bâtard du Régent ?

» Pour toute réponse, elle m’embrassa avec transport et moi-même, me souvenant, comme il était de mon devoir, de la date que nous fêtions ce jour-là, je lui prouvai que si Théophraste était plus vieux de deux cents ans, son amour était toujours resté jeune et galant. »

V

M. LECAMUS DIT DES CHOSES DÉSAGRÉABLES À M. LONGUET

« Il pouvait être deux heures du matin, continue à nous narrer Théophraste dans ses mémoires, quand ma chère Marceline sut me persuader qu’il était de toute nécessité de faire à M. Adolphe Lecamus mes confidences. La grande expérience d’Adolphe, sa science certaine de la métaphysique, disait-elle, devaient être d’un grand secours à un homme qui avait enfoui des trésors deux cents ans auparavant et qui voulait les retrouver.

» — Tu verras, mon ami, ajouta-t-elle, tu verras que c’est lui qui te dira comment tu t’appelles.

» Elle était si gentille que je finis par céder à ses instances. Et, dès la matinée, j’entrepris Adolphe sur l’événement de la veille. C’est ainsi que de fil en aiguille, je veux dire de chanson en document et de document en Conciergerie, je lui contai tout, en épiant sur son visage l’effet qu’une telle révélation pouvait lui produire. Je constatai que je l’avais complètement ahuri. Ceci me parut même étrange au plus haut point qu’un homme qui faisait profession de spiritisme s’étonnât ainsi de se trouver en face d’un bourgeois sain de corps et d’esprit, lequel prétendait avoir eu une existence certaine deux cents ans avant de renaître. Il me répondit que ma conduite au repas de la veille et les phrases incompréhensibles que j’avais prononcées devant lui depuis notre visite à la Conciergerie étaient bien faites pour le préparer à une aussi exceptionnelle confidence, mais enfin qu’il ne s’y attendait pas, que je l’en voyais tout interloqué et qu’il serait heureux de toucher du doigt les preuves d’un tel phénomène.

» Je sortis mon document. Il ne put en nier l’authenticité et reconnut mon écriture. Cette dernière constatation lui tira une exclamation dont je voulus connaître toute la raison. Il me répondit que mon écriture sur un document datant de deux siècles lui expliquait bien des choses. Quoi encore ? fis-je. Il m’avoua alors avec une grande loyauté que, jusqu’à ce jour, il n’avait rien compris à mon écriture et qu’il lui aurait été impossible d’établir un rapport quelconque entre cette écriture et le caractère qu’il me connaissait.

» — Vraiment, interrompis-je, et quel caractère me connaissez-vous, Adolphe ?

» — Me permettez-vous de vous le dire et me promettez-vous de ne m’en point vouloir ?