Phèdre (trad. Robin)/Notice

NOTICE

I

LE PHÈDRE

Le Banquet et le Phèdre.

Entre le Banquet et le Phèdre la relation est une de celles qui nous sont le plus familières : dans tous les deux en effet il est parlé de l’amour et ce sont eux qu’on utilise pour définir la conception que s’en fait Platon. Toutefois, ainsi comprise, la relation n’est peut-être qu’extérieure et superficielle. Sans doute n’est-il pas faux de dire que l’amour est le sujet du Banquet ; mais c’est une question, comme on le verra (section III), de savoir s’il en est pareillement du Phèdre. Bien plus, même à propos du premier, on avait pu se demander (Notice p. xcii, n. 1) s’il ne s’y cachait pas une autre intention, celle d’opposer, sur ce thème, le point de vue de la Philosophie à celui des Sophistes et des Rhéteurs. Cette intention se dévoile et prend corps dans le second dialogue, où décidément le problème de l’amour semble bien n’être pour Platon qu’une occasion de dire comment il conçoit la culture et l’enseignement, d’une façon qui contraste vivement avec l’idée qu’on s’en faisait dans les écoles de rhétorique. Il en résulte d’ailleurs, ainsi qu’on essaiera de le montrer plus tard (Notice, p. cxxxv sqq.), un approfondissement et un élargissement de la conception même de l’amour par la nécessité, ouvertement reconnue, d’y introduire une théorie de l’âme. Il est possible aussi que, dans le Banquet, cette nécessité fût déjà entrevue, si vraiment la connaissance de l’âme humaine est, comme je l’ai pensé (p. 92, n. 1 et Notice, p. vii), la condition qui permettrait au même homme d’exceller également dans l’art tragique et l’art comique. En tout cas ce qui, d’après le Phèdre, fait l’infirmité de l’art de la parole, en général et tel qu’il est présentement constitué, c’est justement l’ignorance où il est du rapport de ses moyens d’action avec la nature vraie des âmes humaines.

Authenticité et date de la composition.

L’authenticité du Phèdre n’a pas plus besoin d’être discutée que celle du Banquet. Elle est garantie, d’abord par plusieurs références aristotéliciennes, soit avec le titre seul, soit avec le nom seul de Platon[1], ensuite par la tradition unanime de l’Antiquité. La question délicate, c’est de savoir à quelle époque Platon l’a écrit. Il y a dans ce dialogue une telle allégresse de vie, une si grande fraîcheur de jeunesse qu’on a pendant longtemps ajouté foi à une allégation rapportée par quelques écrivains anciens d’époque tardive[2], que le Phèdre serait le premier ouvrage de Platon, antérieur même, disent certains, à la mort de Socrate et datant de sa vingt-cinquième année environ. Cette opinion, à la vérité, avait rencontré des adversaires ; mais ce sont les travaux des Stylisticiens qui l’ont le plus fortement ébranlée. On ne peut dire cependant qu’ils lui aient porté le coup de grâce et qu’il y ait rien d’entièrement décisif dans les résultats auxquels a conduit la comparaison de la langue du Phèdre avec celle de dialogues que leur parenté stylistique avec les Lois a fait reconnaître eux-mêmes comme tardifs : une statistique brutale des particularités verbales risque en effet de méconnaître les altérations apportées dans la prose du second discours de Socrate par le seul parti-pris poétique qui le domine d’un bout à l’autre. Encore moins déterminantes pour renoncer à voir dans le Phèdre une œuvre de jeunesse seraient d’ailleurs les raisons tirées des rapports personnels entre Platon et Isocrate : on verra plus tard combien elles sont fragiles (p. clxxii, sqq.). Une discussion sur ce point entraînerait donc fort loin[3] : aussi me contenterai-je de quelques indications sur la position que me semble avoir le Phèdre dans l’œuvre de Platon. Tout compte fait, la prétendue objectivité sur des matières historiquement si obscures n’est, je crois, qu’une chimère : aux vraisemblances qu’on a pu obtenir s’en opposent d’autres, et l’attirail de dates dont chacun étaie sa conviction est un trompe-l’œil. Aussi m’appuierai-je uniquement sur l’analyse interne et sur des considérations relatives au contenu : subjectivité pour subjectivité, celle-ci se reconnaît au moins pour telle.

En premier lieu, je crois le Phèdre postérieur au Banquet. Si c’était l’inverse, on comprendrait mal que, dans un dialogue spécialement consacré à l’amour, Platon en eût dépouillé la théorie de développements qui, sans la modifier, lui donnent cependant toute sa portée. D’autre part, à supposer que Platon eût déjà écrit cet entretien de Socrate avec Phèdre sur l’amour et à propos d’un Érôticos de Lysias, aurait-il présenté dans le Banquet comme il l’a fait (177 a sqq.) les plaintes de Phèdre sur la négligence des auteurs à l’égard d’un tel sujet ? On pensera bien plutôt que, en donnant ici pour interlocuteur à Socrate Phèdre, et non pas un autre, il s’est souvenu des plaintes dont il s’agit : il y aurait donc là un renvoi implicite au Banquet. Il y en a d’ailleurs d’autres et qui sont plus manifestes : Phèdre est celui des hommes de son temps, exception faite pour Simmias le Thébain, qui a fait se produire le plus de discours (242 ab) et, à ce titre, il mérite d’être appelé « le père de beaux enfants » (261 a)[4]. Enfin nombre de passages du Phèdre ne prennent, je crois, tout leur sens que si on les rapproche du Banquet[5].

Mais une deuxième question se pose aussitôt : le Phèdre est-il immédiatement consécutif au Banquet ? C’est ce que suppose le plan de cette édition de l’œuvre de Platon (vol. I, p. 13), en mettant le Phèdre entre le Banquet et la République. Mais on a eu soin d’ajouter que la chronologie sur laquelle se fonde ce plan est conjecturale : sur une question aussi controversée que celle de la place du Phèdre la sagesse était donc de prendre un parti moyen et, d’autre part, de ne pas le séparer d’un dialogue dont le sujet est voisin. Il n’en reste pas moins que l’antériorité du Phèdre par rapport à la République n’est nullement hors de question. Mon sentiment personnel est qu’au contraire il lui est postérieur. D’abord il est psychologiquement peu vraisemblable que, aussitôt après le Banquet, Platon ait senti le besoin d’en élargir la doctrine pour tracer une image, inégalement poussée sans doute, de la culture philosophique dans son ensemble et pour l’opposer à la culture rhétorique : un temps de méditation semble nécessaire. Cet intervalle assurément pourrait avoir été vide de tout écrit. Si en revanche il existe un ouvrage sans lequel le Phèdre serait souvent inintelligible, c’est dans l’intervalle qu’il faudra placer celui-là. Or, c’est ce que je voudrais maintenant établir, la République satisfait justement à cette condition et, par conséquent, le livre I étant supposé déjà écrit depuis longtemps, la composition de ce grand dialogue, en un seul ou en plusieurs moments, me paraît avoir assez abondamment rempli cet intervalle pour donner à l’élargissement dont je parlais le temps de se préparer. Ceci se vérifiera peu à peu par la suite. Dès à présent je dirai que le mythe de l’attelage ailé serait difficilement intelligible si la tripartition de l’âme, au livre IV de la République, ne permettait de l’interpréter ; admet-on que le mythe a précédé l’explication ? On devra nier alors le caractère de nouveauté que, selon moi, Platon a incontestablement attribué à cette explication (cf. p. cxvii, sqq.). Sur le problème de l’immortalité de l’âme, il y a dans la République des témoignages visibles d’embarras (cf. p. cxxv) ; ne seraient-ils pas fort étranges après la démonstration du Phèdre, puisque celle-ci est conservée par Platon à la fin de sa carrière, quand il achève les Lois (X 894 e-895 c, 896 ab) ? L’eschatologie du Phèdre serait, sur certains points, bien énigmatique sans l’eschatologie similaire du livre X de la République, notamment la combinaison du choix avec le tirage au sort pour les âmes qui vont commencer une nouvelle existence terrestre (249 b) ; de même, dans la hiérarchie des prédestinations, la place du tyran au neuvième et dernier rang de l’échelle (248 e ; cf. p. xc). Enfin il ne me paraît pas douteux que le « lieu supra-céleste » du Phèdre ne soit rien d’autre qu’un doublet mythique du « lieu intelligible » de la République (VI 508 bc, 509 d ; VII 517 b), et il n’y a[6] d’autre différence, de la République au Phèdre, pour la situation dans laquelle est ce lieu par rapport au ciel astronomique, qu’une plus grande précision et une affinité plus marquée avec la psycho-astrologie du Timée et des Lois.

C’est qu’en effet le Phèdre présente de remarquables ressemblances avec les dialogues de la dernière période. Je laisse de côté le point de vue stylistique et je reconnais à quel point ils diffèrent dans la forme littéraire ; mais il y a des ressemblances de fond sur lesquelles il est impossible de fermer les yeux. N’est-ce pas tout d’abord un fait significatif que l’aspect, vraiment nouveau en dépit de certaines anticipations de la République, que prend dans le Phèdre la dialectique avec l’importance prépondérante de la méthode de division, soit précisément celui que développent avec prédilection le Sophiste et le Politique, celui sur le sens profond duquel le Philèbe (16 c-e) insiste avec tant de force (cf. p. cliv sqq.) ? En affirmant la supériorité de la dialectique, sous le rapport de l’exactitude, sur tous ceux des autres arts où il y a le plus d’exactitude, ce dernier dialogue précise d’ailleurs, non sans solennité, que la rhétorique est à cet égard complètement hors de cause (58 a-d). Bien plus, c’est de cette méthode même du Phèdre que les Lois (XII 966 a et cf. p. clvii) exigent une parfaite possession chez les magistrats du Conseil Nocturne. On aura dans la suite plusieurs occasions particulières de rapprocher Phèdre et Philèbe (p. 59, n. 1, p. 61, n. 2, p. 87, n. 1). De son côté le Politique éclairera, lui aussi, certains points obscurs (p. cxv) : tout ce qui y est dit des caractères de l’art (283 c-287 b) développe des indications, encore imprécises, du Phèdre sur le même sujet. Quant au Timée, il est difficile d’en exposer la doctrine sur l’âme sans se référer constamment au Phèdre, et la réciproque, on le verra, n’est pas moins vraie. Au surplus, quand le Phèdre affirme solennellement (269 e-270 c) qu’il n’y a pas de vraie rhétorique capable d’agir sur les âmes, non plus que de vraie médecine capable d’agir sur les corps, sans la connaissance de la relation qui unit au Tout l’âme aussi bien que le corps, n’y a-t-il pas là comme une annonce du Timée ? Le dialecticien philosophe qui à la rhétorique empirique veut en substituer une autre, telle qu’elle soit un art éducateur fondé sur la science, devra donc préalablement connaître la Nature ; or cette exigence est celle à laquelle répond le Timée. Enfin nous avons vu tout à l’heure comment le livre X des Lois ne retient qu’une seule preuve de l’immortalité, qui est justement celle du Phèdre. Tant de points de contact entre notre dialogue et ceux de la vieillesse conduisent donc à penser que, postérieur au Banquet et à la République, c’est de ceux-là d’autre part qu’il est le plus voisin[7].

Schleiermacher avait cru trouver dans le Phèdre le programme de toute la philosophie de Platon, programme tracé dans l’enthousiasme d’une jeunesse inspirée ; chaque dialogue venait à son tour développer un des points de ce programme. L’invraisemblance psychologique d’une telle conception suffirait à la condamner. Cependant il n’était pas faux de regarder le Phèdre comme un raccourci de l’ensemble : c’est qu’en effet le dialogue retient beaucoup du passé, notamment du Phédon, du Banquet et de la République, et qu’en même temps il présage et définit l’avenir. L’erreur de Schleiermacher a été de s’imaginer une telle anticipation figeant, pour cinquante ans au moins, la pensée de Platon dans un moule préfiguré. Or les développements méthodologiques ou doctrinaux que le Phèdre anticipe sont au contraire tout proches, et le programme ou le plan qu’il en trace est pour être réalisé dans la dizaine d’années qui suit. En plaçant ainsi le Phèdre après le Banquet et la République, je suis amené à le rapprocher du Théétète : ce sont des dialogues du même type et qui semblent devoir se situer à peu près de même, tant par rapport aux dialogues de la maturité qu’à ceux de la vieillesse.

Le Théétète est d’un charme exquis dans le mouvement du dialogue et dans la façon dont il s’engage ; s’il est, comme on le pense assez généralement, un peu postérieur à 369, il atteste chez un homme qui ainsi toucherait à la vieillesse une merveilleuse intensité de vie, un irrésistible entrain de la pensée ; à côté d’une polémique serrée, pressante non sans causticité, on y trouve une méditation, vibrante d’enthousiasme, sur ce modèle divin qu’il faut s’efforcer d’imiter, une imprécation vengeresse contre le modèle humain loin duquel on doit s’écarter. Du Phèdre ou du Théétète, lequel placera-t-on le premier ? En faveur de l’une ou l’autre solution on ne présumerait rien que de fragile. Ce qui importe surtout d’ailleurs, c’est de souligner la signification du rapprochement conjecturé. Dans le Théétète, Platon suppose la rencontre de Socrate jeune avec le vieux Parménide et avec Zénon (183 e) : fiction sur laquelle est construit le Parménide. Que celui-ci soit ou non antérieur au Théétète, à tout le moins y a-t-il dans ce dernier (180 d-181 b, 184 a) une intention déclarée de disjoindre l’Éléatisme de toutes les autres doctrines philosophiques pour en faire l’objet d’un examen spécial ; il y a même l’annonce d’un essai de synthèse, qui se fera autant aux dépens de l’Éléatisme que de ce qui s’y oppose. Or c’est ce qui sera réalisé par le Sophiste et, pour autant qu’il définit les rapports de l’Un et du Multiple, par le Philèbe. De plus, en distinguant comme il le fait sensation et science, le Théétète détermine, au moins négativement, à quelles conditions il peut exister un vrai savoir concernant les phénomènes de la nature, objets de la sensation ; ainsi il serait comme une préface épistémologique au Timée. Enfin, si les difficultés du problème de l’erreur sont mises en pleine lumière par le Théétète, c’est au Sophiste qu’il appartiendra de fournir la solution. — De son côté, en montrant que l’amour est dans l’âme le lien du sensible avec l’intelligible, que ce ne sont pas là deux mondes qui se nient mutuellement, le Phèdre prend une position antagoniste de celle des Éléates ; ainsi en effet il réconcilie le non-être de la sensibilité avec l’être de l’Idée. Ce savoir secret dont le Théétète nous dit que chaque âme est grosse a pour pendant le pouvoir latent de s’élever que, d’après le Phèdre, gardent toujours les ailes de celle-ci, desséchées et durcies par son union à un corps de terre : double expression mythique, par conséquent, d’une idée à laquelle le Sophiste donnera sa forme dialectique. De plus, la méthodologie du Phèdre semble complémentaire de l’épistémologie du Théétète. Enfin, tandis que ce dernier envisageait l’affection sensible, le πάθος, sous son aspect de sensation, d’état individuel et momentané qui, sans l’acte synthétique du jugement, n’est à aucun degré une connaissance, l’autre la considère sous l’aspect d’une jouissance, qui n’est pas le véritable amour ou qui n’en est qu’une dégradation. D’autre part, en un passage (258 e et p. 59, n. 1) qui rappelle une analyse de la République, il prélude au développement que cette analyse doit recevoir dans le Philèbe.

En somme ce seraient là deux dialogues en quelque mesure parallèles, et pareillement liminaires. Avant d’entrer dans des voies qui, préparées de longue date, n’en sont pas moins nouvelles, il semble que Platon ait voulu régler ses comptes : dans le Théétète, c’est avec certaines écoles philosophiques, hormis toutefois celle sous la pression de laquelle il s’engageait justement dans ces chemins nouveaux ; dans le Phèdre, c’est avec les écoles des rhéteurs. Les deux dialogues se placeraient donc dans la période qui précède le départ de Platon, au printemps de 366, pour son deuxième voyage en Sicile. Toute tentative pour préciser davantage serait arbitraire. Mais, si la République a, comme je le crois, précédé le Phèdre ; si le Banquet est de 385 ou de 380 environ, écho plus ou moins attardé de la fondation de l’Académie (cf. Banquet, Notice p. ix, n. 2 et p. xci sq.) ; si l’on réfléchit aux tâches absorbantes que sa fonction de Chef d’École dut imposer à Platon, on pensera qu’entre le Banquet et le Phèdre il a dû s’écouler un intervalle qui ne peut être inférieur à une dizaine d’années au moins. Notre dialogue suppose en effet une conscience précise des besoins de l’enseignement, des expériences faites sur les procédés les plus féconds de la dialectique, bref toute une organisation méthodique de la culture. Or cela n’apparaissait pas dans le Banquet ; d’autre part, l’éducation des philosophes telle que la décrit le livre VII de la République, ne dessinait que des fondations ou les plus grandes lignes de ce qui doit être le couronnement de toute éducation libérale. Mais peut-être aussi, et pour les mêmes raisons, le Phèdre atteste-t-il chez Platon une soif de délassement, la joie qui suit l’achèvement d’une longue tâche et qui est impatiente de se déployer en un mouvement aisé et libre de la pensée ; bref tout ce qui a déterminé Wilamowitz à intituler : « Un heureux jour d’été » le chapitre de son Platon qui est consacré à notre dialogue[8].

II

QUESTIONS D’HISTOIRE

L’époque de la scène

Peut-être n’est-il pas très nécessaire de chercher à dater la scène du Phèdre : ne suffit-il pas, tenant compte de l’allusion qui y est faite au rôle de Phèdre dans la scène du Banquet, de dire que Platon a voulu qu’on la supposât postérieure à celle-ci ? Or celle-ci se place vraisemblablement en 416. Mais, pour assigner à l’autre la date précise de 410[9], on manque de base : Lysias, dit-on, serait revenu d’Italie à Athènes en 412, il y aurait fait bientôt figure d’homme de lettres et il en aurait donné une preuve en composant un Erôticos. Or rien de tout cela, on le verra bientôt (p. xiv, sqq.), n’est assuré. En quoi cela servirait-il d’ailleurs à dater la scène ? La seule chose qu’il y ait sans doute à dire, c’est que dans le Phèdre il n’est pas du tout question, comme dans d’autres dialogues, des inimitiés que Socrate a suscitées contre lui, encore moins de poursuites judiciaires, possibles, imminentes, ou déjà engagées. C’est donc, si l’on tient à toute force à situer dans l’histoire sociale et politique une scène qui est, en elle-même, en dehors de toute histoire, que Platon a voulu nous reporter à une époque éloignée du procès. La scène n’a besoin d’être située que dans la série de ces petits drames fictifs dont Socrate est l’ordinaire protagoniste : c’est un cas analogue à celui de la Comédie humaine de Balzac.

Topographie.

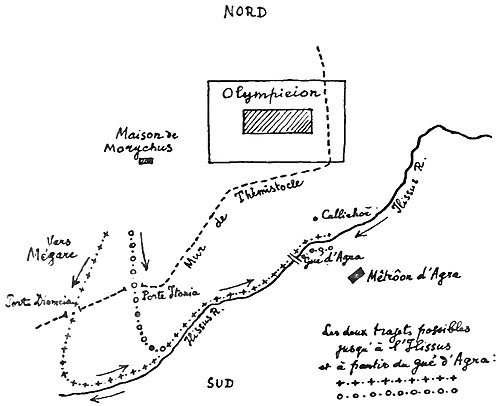

Ce qui, par une singularité remarquable, mérite en revanche plus d’attention, c’est le lieu même de cette scène. Il ne semble pas en effet qu’il soit imaginaire, puisque les indications topographiques données par Platon nous permettent, avec le secours des découvertes archéologiques, de le retrouver sur le terrain[10]. Relevons dans leur ordre toutes ces indications. Phèdre va pour faire une promenade hors des Murs et sur la grand’route (227 a) : c’est donc qu’au moment de sa rencontre avec Socrate il est encore en dedans, et l’expression, malgré ce qu’un peu plus bas (228 b) elle a d’ambigu, n’y peut avoir un autre sens. De l’endroit où ils se sont rencontrés on voit, Phèdre la montre, la maison de Morychus et, tout contre, on aperçoit aussi le temple de Zeus Olympien. Phèdre invite Socrate à marcher avec lui, tout en devisant (b, l. 8). Si longue que puisse être la promenade projetée par Phèdre, Socrate est prêt à le suivre en partant des Murs jusqu’à Mégare, et même à faire deux fois ce chemin aller et retour, selon le précepte d’Hérodicus (227 d). Toutefois, puisqu’aussi bien il faudra s’asseoir quelque part pour lire le discours, il propose à un moment de se détourner de la grand’route pour suivre le cours de l’Ilissus (229 a) jusqu’où il fera bon de s’arrêter. Chemin faisant, on discute de l’endroit où Borée enleva la Nymphe Orithye : ce n’est pas ici où les rives, étant plates, semblent à Phèdre propices aux ébats des jouvencelles, mais en contre-bas, à deux ou trois stades environ, au point où on passe la rivière quand on va vers le sanctuaire d’Agra, car il y a là des rochers qui en dominent le lit (229 c).

Sans s’interrompre de parler, ils continuent à avancer. C’est ainsi qu’ils se trouvent tout à coup devant ce haut platane vers lequel ils se dirigeaient (230 a ; cf. 229 a).

Sans s’interrompre de parler, ils continuent à avancer. C’est ainsi qu’ils se trouvent tout à coup devant ce haut platane vers lequel ils se dirigeaient (230 a ; cf. 229 a).

Ces données, il faut maintenant les interpréter. D’abord, si la rencontre a lieu à proximité du Mur, du moins est-ce, comme déjà cela semblait probable, à l’intérieur de la ville ; sans quoi on ne pourrait voir la Morychienne et l’Olympieïon lequel se trouvait en dedans du rempart de Thémistocle. D’autre part, Socrate ne penserait pas que Phèdre pût avoir idée de faire sa promenade vers Mégare si l’on n’était du côté d’une porte ouvrant sur la route qui y mène, c’est-à-dire près de la porte Dioméïa ou, ce qui est moins probable, d’une porte voisine, l’Itonia. Dans ce dernier cas, le point où les deux promeneurs, ayant quitté la route, rejoignent l’Ilissus est plus rapproché de celui d’où ils sont partis ; plus court est alors le trajet dans le lit de la rivière jusqu’au gué d’Agra : deux stades, soit un peu plus de 300 mètres. Dans l’autre hypothèse, le trajet serait plus long, puisqu’ils auraient atteint la rivière plus en aval : trois stades, ou un peu plus de 500 mètres. Les deux évaluations sont données par Platon, mais comme si la première lui avait semblé trop modérée : ce qui est en faveur de la sortie par la porte Dioméïa, sur la route même de Mégare. Quant au sanctuaire dont il est parlé, ce n’est pas à Artémis Agrotéra ou Agraïa, la Chasseresse, ici tout à fait hors de question, qu’il est consacré ; c’est un sanctuaire de Démêter, un Mètrôon que possédait le dème d’Agra et qui, au siècle dernier[11], se voyait encore sur les pentes rocheuses qui surplombent la rivière. Ils en remontent le cours et peut-être passent-ils sur la rive gauche[12] à l’endroit du gué. Peut-être le lieu où ils vont faire halte est-il, de ce côté, celui où l’on a découvert un relief de Pan, au-dessous de l’emplacement où jaillissait, sur la rive droite, la source Callirhoè. Aujourd’hui la source est obstruée, il n’y a plus d’ombrages, le lit de l’Ilissus n’est plus sillonné des filets d’une eau transparente, mais on a plaisir à faire avec le philosophe cette promenade dans un paysage dont il a si délicatement traduit la poésie.

Les interlocuteurs.

Le Phèdre est un dialogue à deux personnages et qui sont vraiment, selon le mot de Phèdre (236 d déb.), « seul à seul ». De Socrate il n’y a rien à dire. Quant à Phèdre j’en ai esquissé déjà le portrait dans la Notice du Banquet (p. xxxvi, sqq.) et d’après les trois dialogues où il figure : ce dernier, le nôtre et le Protagoras. On a eu raison[13] de réagir contre la tradition qui fait ici de Phèdre un tout jeune homme. C’est ainsi en effet qu’il apparaît dans le Protagoras, dont l’action se passe vers 433/2. Mais alors, seize ans plus tard, à l’époque du banquet d’Agathon il doit être environ dans sa trente-cinquième année. Si donc le Phèdre suppose le Banquet, il faut enfin qu’ici il soit encore plus âgé. Toutefois, à vouloir préciser davantage, ne trahirait-on pas l’esprit de Platon, peu soucieux de ces scrupules chronologiques (cf. Banquet, Notice p. xx, n. 1) et qui s’accommode de vraisemblances psychologiques générales ? De ce qu’au cours du Phèdre il ait voulu rappeler le Banquet, s’ensuit-il que l’action du premier doive être tenue pour postérieure à celle du second ? Il n’y aurait alors anachronisme que par rapport à nos conjectures sur la relation chronologique des deux dialogues. C’est donc assez, je crois, d’observer simplement que, quelle que puisse être la différence des âges, Socrate se croit du moins autorisé par la naïveté des enthousiasmes de son ami à l’égard de la rhétorique, de la mythologie, de l’érudition, des livres des Maîtres, etc., à le traiter d’une façon un peu cavalière et, en vérité, comme « un grand enfant[14] ». Quant à savoir ce qu’ensuite devient Phèdre et quelle est l’époque de sa mort, cela peut avoir son intérêt. Mais c’est ruiner toute vraisemblance interne que de conjecturer cette époque en s’appuyant sur le fait que, si la mort de Phèdre n’avait pas précédé celle de Socrate, il aurait certainement été du nombre des fidèles qui assistèrent Socrate à ses derniers moments[15]. Conjecture gratuite : le Phédon ne dit-il pas (59 b fin) que tous ceux des Attiques qui étaient présents n’ont pas été nommés ? Conjecture arbitraire et que dément le portrait psychologique du Phèdre platonicien : son honnête sincérité lui vaut d’être traité avec une sympathie un peu condescendante et railleuse ; mais toujours il apparaît comme un fervent partisan des Sophistes, totalement incapable par là même de communier avec la pensée de Socrate[16].

Deux célébrités principales en cause.

Mais il y a dans le Phèdre, derrière les deux interlocuteurs, deux autres personnages dont la muette présence y est capitale ; ils en sont les deux pôles ; Lysias, dès le commencement, Isocrate, seulement à la fin[17]. Pour des raisons que je dirai plus tard (p. clxxiii sq.), la figure prépondérante me paraît être cependant la seconde. Pour le moment, nous pouvons les mettre toutes deux sur le même plan et réunir ici à leur sujet quelques données historiques et littéraires indispensables.

Lysias.

Lysias nous est présenté dans le Phèdre sous un double aspect : c’est un maître de rhétorique et qui compose des discours épidictiques, modèles sur lesquels on faisait étudier aux élèves la technique de la composition ; c’est aussi un logographe, qui écrit des plaidoyers que les parties, demanderesses ou défenderesses, récitent devant le tribunal[18]. L’auteur de la Vie des dix orateurs, faussement attribuée à Plutarque, est surtout abondant et précis, ainsi qu’il arrive souvent, à propos de ce qu’il sait sans doute le moins bien, c’est-à-dire de l’activité de Lysias en tant que rhéteur : « Il a composé aussi, dit-il (836 b), des Arts de la parole, des Discours politiques, des Lettres, des Éloges (Encômia), des Oraisons funèbres, des Discours sur l’amour, une Apologie de Socrate… » Or on peut présumer que les « philologues » de l’Antiquité n’étaient riches là-dessus que de conjectures : celui-ci, au surplus, n’avoue-t-il pas (836 a) que la moitié à peu près de toute l’œuvre attribuée à Lysias est inauthentique ? Au reste, c’est une question que nous retrouverons à propos du discours de Lysias dans le Phèdre (p. lx sqq.). Notons seulement ici que toute cette production rhétorique, vraie ou fausse, de Lysias est en majeure partie perdue : des Discours politiques il ne subsiste que l’exorde et un sommaire de l’Olympique dans Denys d’Halicarnasse ; d’autre part, l’Oraison funèbre des Athéniens morts en défendant Corinthe est loin d’être incontestablement authentique.

En outre on ne s’accorde pas sur la place que cette forme de son activité aurait occupée dans la vie de Lysias. Pour les uns elle serait du début de sa carrière à Athènes. C’est ce que semble avoir pensé Cicéron (Brutus 48) : il fait en effet de lui, sur ce terrain, un concurrent de Théodore de Byzance, et sa logographie ne serait qu’une extension ultérieure de sa profession primitive[19]. L’hypothèse est assez vraisemblable. C’est en effet très probablement en 412 que Lysias revient s’établir à Athènes. Fils de Céphale, ce grand négociant syracusain qui sur les conseils, dit-on, de Périclès, avait fondé au Pirée une fabrique d’armes (cf. p. 1, n. 1), il avait suivi son frère aîné Polémarque dans un exode d’émigrants allant occuper les lots de terre qui leur avaient été assignés (clérouquie) sur le territoire de Thourii, dans l’Italie méridionale. C’était une cité de création récente (444/3) : Hippodame de Milet en aurait été l’architecte et Protagoras, le législateur ; Hérodote, comme on sait, la visita et il en devint citoyen. Or Tisias, le maître syracusain qui passe pour être l’inventeur de la rhétorique, y était venu fonder une école dont Lysias fut l’élève. Y a-t-il lui-même professé ? C’est fort possible[20]. Après le désastre d’Athènes en Sicile (413), il y avait peu de sécurité pour lui à rester à Thourii ; on dit même qu’il en fut banni par le parti anti-athénien. Si donc Tisias était surtout, comme il semble, un professeur et que Lysias l’ait été, lui aussi, avant son retour à Athènes, il est permis de croire qu’une fois revenu c’est sous cette forme qu’il commença d’exercer son activité.

Toutefois certaines autres données peuvent suggérer de la vie de Lysias une représentation différente. Il est remarquable tout d’abord que Cicéron, qui nous donnait à penser que Lysias avait commencé par s’illustrer comme rhéteur, ne connaît cependant en lui, comme nous-mêmes, que le causidicus, l’avocat (Orator 30). Il est donc possible que ce soit en appliquant à la composition de plaidoyers les connaissances techniques acquises en Italie, qu’il a fondé sa réputation. Un tel début expliquerait en outre ses ambitions ultérieures. Huit ans après son retour à Athènes, quand après la prise de la ville par Lysandre s’y fut établi le gouvernement des Trente Tyrans, Lysias se trouva dans une situation périlleuse. Sans doute sa qualité d’isotèle, c’est-à-dire de métèque privilégié, admis sans être citoyen au droit de posséder, était peu faite pour le rendre sympathique à une aristocratie en majorité nationaliste, prête d’ailleurs à toutes les rigueurs contre ses propres concitoyens du parti adverse. Mais peut-être des rancunes contre l’avocat intervenaient-elles aussi, plus vraisemblables qu’à l’égard d’un rhéteur. Toujours est-il que son frère Polémarque fut, sur l’ordre des Trente, arrêté par l’un d’eux, Ératosthène, pour être conduit à la prison où il devait bientôt périr. Il ne dut lui-même son salut qu’à une fuite précipitée. On sait comment les bannis et les fugitifs se groupèrent sous le commandement du démocrate Thrasybule. Mais ils manquaient d’armes, il leur fallait recruter des mercenaires : Lysias se fit leur bailleur de fonds. Enfin, une fois abattue la tyrannie des Trente, il se crut alors près de monter sur la scène politique pour laquelle, avocat rompu aux affaires, il devait se sentir mieux préparé que s’il n’avait été jusque-là que théoricien et professeur. Pour reconnaître en effet les services rendus, Thrasybule fit voter un décret qui, conférant le droit de cité à tous les non-Athéniens qui avaient soutenu l’armée des bannis, allait faire de lui un Athénien de premier plan. La mesure était d’ailleurs conforme à la politique traditionnelle des démocrates radicaux qui, ayant toujours eu l’appui des étrangers domiciliés en Attique, cherchaient à grossir leur majorité civique. Mais le parti démocratique comptait des conservateurs, assez proches de cette aristocratie modérée dont Théramène avait été, dans le gouvernement des Trente, le représentant malheureux. On attaqua donc le décret de Thrasybule : il était illégal, n’ayant pas reçu l’approbation préalable du Conseil (la Boulê). Le décret fut cassé[21], et Lysias dut rester dans l’isotélie. Déçu dans ses espérances, il n’abandonne pas son lucratif métier d’avocat, mais il s’occupe surtout de causes politiques ; il plaide même en personne, dans cette année 403 qui avait failli voir son triomphe, contre Ératosthène, qui avait fait périr son frère. Or, ce serait justement à partir de 403 que Lysias aurait cherché à se faire une réputation d’homme de lettres et de professeur de composition littéraire. À cette période appartient en effet son Discours Olympique, prononcé en 388[22] et c’est ainsi que, par l’éloquence d’apparat, il se serait consolé de n’avoir pu devenir un orateur politique. Il y jetait feu et flamme contre les tyrans, engageant les Grecs à se réconcilier contre eux ; non plus, il est vrai, contre l’ennemi héréditaire, contre la Perse, mais bien contre une puissance redoutable du pays d’où il était originaire, contre Denys, le prince syracusain qu’une ambassade somptueuse représentait précisément à la Fête. À la détresse des Grecs il opposait les immenses richesses dont ils avaient sous les yeux le témoignage insolent. Bref, son éloquence échauffa si bien les esprits que, à la suite de manifestations hostiles, l’ambassade se retira. Lysias provoquait ainsi un incident qui devait être fatal à la renaissance athénienne. La colère poussa en effet Denys à appuyer énergiquement l’hostilité de Sparte et de la Perse, et la dureté des conditions imposées par la paix d’Antalcidas (387) en fut probablement encore aggravée. C’est de la même époque que seraient aussi l’Apologie de Socrate, qui vraisemblablement répondait au pamphlet de Polycrate (Banquet, Notice, p. x, sq.), et enfin, comme si avec l’âge les sujets proprement sophistiques tentaient davantage un Lysias apaisé, ces discours ou lettres Sur l’Amour dont le Phèdre nous aurait conservé un échantillon ; ceux-ci seraient de la sorte assez voisins de sa mort survenue en 379[23].

L’extrême imprécision de nos connaissances ne semble pas permettre de choisir entre ces deux façons de « romancer » quelques pauvres données de l’histoire, ou d’une tradition érudite qui n’est peut-être elle-même qu’un autre roman plus ancien. Ce sur quoi, par contre, il faut s’arrêter c’est sur l’étrange désaccord qu’il semble y avoir entre la façon dont l’art de Lysias est apprécié par Platon et dont il l’a été par Cicéron, par Quintilien et aussi par la critique moderne. Pour Platon en effet Lysias, qui passe aux yeux de Phèdre et de tous les fervents de l’écriture artiste pour « le plus habile des écrivains actuels » (228 a), est au contraire un mauvais écrivain, qui manque à la fois d’invention et de méthode, qui n’a ni spontanéité ni logique, aussi vague qu’il est diffus (cf. p. lxiv, sq.). Or Cicéron par exemple, s’il reproche à Lysias une maigreur passablement décharnée, loue la façon dont il va droit au fait, sa finesse élégante et spirituelle, sa pénétration, le naturel de ses peintures et même, parfois, la vigueur nerveuse de son talent[24]. Nous n’en jugeons guère autrement : nous louons chez Lysias la sobriété, une simplicité de ton qui dissimule à merveille une technique savante, l’art de faire vivre ses personnages et de les faire parler selon leur caractère et leur situation, enfin, à l’occasion, de la force ou de l’émotion, mais sans rien de déclamatoire ni de forcé. Sans doute dira-t-on, pour atténuer le contraste brutal de ces jugements, que Platon n’a pas eu en vue les mêmes écrits de Lysias que Cicéron ou que les critiques d’aujourd’hui. Est-il croyable cependant que Lysias fût à ce point différent dans ses plaidoyers de ce qu’il était dans ses discours épidictiques ? Pourquoi, si cette différence existait en effet, Platon ne l’a-t-il pas notée et ne tient-il aucun compte de ce qu’il y a de meilleur chez Lysias ? On en est d’autant plus surpris qu’en lui il a envisagé aussi l’auteur de plaidoyers, le logographe (257 c sqq.) ; or il n’a jugé utile d’introduire à ce propos ni distinction ni réserve, se bornant à mettre hors de cause le fait même d’être logographe, pourvu qu’on le soit comme il faut (cf. 258 cd ; 277 ab, d). Il semble donc qu’on doive taxer Platon d’injustice notoire envers Lysias. Mais, son appréciation fût-elle même de tout point justifiée, il resterait encore à se demander pourquoi, entre tant de rhéteurs, il a spécialement choisi Lysias pour victime expiatoire de tous les péchés de la rhétorique.

Une première raison pourrait être que, au moment de la composition du Phèdre. Lysias devait déjà être mort[25] : autrement, on concevrait à peine que Platon eût pu ouvertement lancer contre un contemporain vivant une diatribe à ce point injurieuse ; un ouvrage littéraire, émanant du chef d’une grande école, n’excluait-il pas l’emploi de procédés que la comédie même avait cessé d’admettre ? Certes le fait de viser un disparu ne diminuerait pas l’injustice de l’attaque ; pour notre conscience elle en serait seulement plus déplacée. Quoi qu’il en soit, tous les autres motifs qui se présentent le plus spontanément à l’esprit pour expliquer une telle attitude de la part de Platon semblent ne pouvoir être, en l’espèce, d’aucun poids. Ce n’est pas en effet le métèque que Platon peut exécrer en Lysias : aurait-il, dans sa République, traité avec tant de faveur Céphale et Polémarque ? aurait-il, ici même (257 b), opposé ce dernier à Lysias en ceci seulement, qu’il s’est tourné vers la philosophie et que l’autre s’en tient à l’écart ? Pas davantage, le démocrate en tant que tel (cf. p. 2, n. 2), ni l’homme suspect au gouvernement des Trente et qu’on aurait voulu supprimer comme on le fit de Polémarque, ni celui qui a contribué à abattre la tyrannie : un des hommes les plus passionnément dévoués à Socrate, Chéréphon, n’était-il pas justement de ceux-là et fervent démocrate (Apologie 20 e sq.) ? Socrate lui-même n’avait-il pas été menacé par les Tyrans ? Il faut donc supposer une animosité personnelle et essayer d’en deviner les raisons cachées.

Un passage de la VIIe Lettre (325 bc) me paraît, dans une phrase il est vrai assez mystérieuse, propre à bien poser le le problème[26] : « Ceux qui rentrèrent alors, y lit-on, usèrent assurément d’une très grande modération. Mais voici ce qui arrive : ce Socrate, au cercle duquel nous appartenions, est traduit en justice par certains hommes qui avaient du pouvoir… » Or l’expression ne convient ni au principal accusateur, Mélètus, ni à l’un de ceux qui avaient appuyé l’accusation, Lycon : ce n’étaient pas des hommes puissants ; très tôt ils étaient déjà des inconnus. Le seul, dans l’affaire, qui eût du pouvoir, c’est celui qui avait mis sa signature à côté de celle de Lycon, savoir Anytus. Il était une des têtes du parti démocrate et, dans la révolution de 403, son rôle avait été de premier plan[27]. Mais, si le pluriel de la Lettre a une signification, on peut alors supposer que, derrière l’accusateur en titre et à côté d’Anytus, il y a d’autres hommes puissants. Peut-être l’Apologie nous mettrait-elle sur la voie. De toutes les haines qui se sont conjurées contre moi, y dit Socrate (23 e sq.), Mélètus représente celle des poètes, Anytus celle des gens de métier et des hommes politiques, Lycon celle des orateurs. Ordinairement on comprend : des orateurs politiques, parce qu’on se réfère au passage de Diogène Laërce (II 38) où, peut-être d’après Hermippe, Lycon est appelé δημαγωγός, orateur du parti populaire. Mais, si le renseignement est exact, comment se fait-il que, dans l’histoire de ces temps, nous ne trouvions pas trace d’un politicien de ce nom ? De plus, l’acception du mot orateur (ῥήτωρ) est habituellement déterminée chez Platon par le contexte ou spécifiée avec précision[28] ; or, rien de tel ici. Il est donc permis de supposer que Lycon n’était qu’un rhéteur. Si sa médiocrité professionnelle a été ensevelie dans l’oubli où n’a pas réussi à sombrer complètement celle de Mélètus, c’est que, grâce à l’enregistrement officiel des pièces présentées au concours, les poètes avaient un privilège spécial. Ainsi, dans l’accusation, Lycon aurait été le porte-parole des rhéteurs. Et maintenant, quand on se demande qui, dans ce camp, avait pu sournoisement pousser Lycon, quel est le rhéteur démocrate dont l’influence personnelle était comparable en puissance à celle d’Anytus, et qui, par intérêt ou par vengeance, pouvait souhaiter l’éloignement ou la perte de Socrate, c’est à Lysias que l’on peut penser. Si avant la révolution il était déjà, comme l’insinue Cicéron (cf. p. xv), maître de rhétorique, il devait redouter l’action de Socrate sur la jeunesse riche. D’autre part, en tant que démocrate et en tant qu’étranger, il devait partager l’opinion qui faisait de Socrate le maître, non seulement de Critias, le chef cruel des Trente, l’ennemi juré des métèques et l’instigateur probable de la mort de Polémarque, mais le maître encore de Charmide, l’oncle de Platon ; or Charmide avait été l’un des Dix, qui représentaient au Pirée, à l’égard d’une population de métèques et d’Athéniens interdits de séjour, l’implacable autorité des Tyrans. Sans doute Lysias était-il, comme son patron Thrasybule, un démocrate plutôt radical, tandis qu’Anytus appartenait à la fraction modérée du parti. Mais, puisqu’il s’agissait d’anéantir une propagande aussi agissante que celle de Socrate, subversive de toutes les valeurs sociales et politiques admises, bien plus, antipatriotique dans la mesure où elle affichait des sympathies lacédémoniennes, une action concertante d’hommes appartenant à des fractions opposées pouvait être très légitimement envisagée et acceptée.

Ainsi la sévérité, incroyablement partiale, dont Platon a fait preuve envers Lysias pourrait s’expliquer en partie par la rancune qu’il lui aurait gardée de sa participation, dans la coulisse, à la conjuration ourdie contre Socrate en 399. S’il en est bien ainsi, loin d’apaiser cette rancune, la composition d’une Apologie de Socrate, exercice rhétorique destiné à rivaliser avec l’exercice contraire de Polycrate, était une indécence, avivant encore la blessure. L’animosité de Platon contre Lysias serait donc comparable à celle qu’il ressent à l’égard d’Aristophane, auquel, en dépit des illusions que peut suggérer le Banquet (cf. la Notice, p. lvii-lix), il n’a jamais pardonné ; avec cette différence toutefois que le génie d’Aristophane a pu lui paraître digne d’un acte de justice que ne méritait pas l’adresse sans scrupule du rhéteur. Ce n’est pas tout : il est possible aussi, à supposer le Phèdre écrit entre 370 et 366, que Platon ait souhaité ménager, soit Denys encore vivant en 368, soit plus généralement la cour de Syracuse. Après l’algarade de Lysias aux Jeux Olympiques de 388, il pouvait sentir le besoin de marquer avec force, et son désaveu de l’insulte et son antipathie pour l’insulteur : n’était-ce pas sur cette puissance des princes siciliens que comptait Platon pour réaliser son État modèle ?

Isocrate.

Ainsi Lysias aurait été délibérément élu entre tous les rhéteurs pour que son nom détesté portât, à lui seul, le poids des fautes de la rhétorique. Pourquoi Isocrate est-il au contraire exclu de cette sphère empestée et élu par Platon pour recevoir, tout à la fin du dialogue, des louanges qui contrastent singulièrement avec la façon dont Lysias a été constamment traité ? La question est délicate. Sans doute serait-il assez facile d’y répondre si l’on connaissait vraiment l’histoire des relations personnelles d’Isocrate avec Platon. Il ne manque certes pas à ce sujet de conjectures, analogues à celles qui viennent d’être proposées pour le cas de Lysias. Mais, cette fois, nous avons au moins des données positives d’une autre sorte ; ce sont les vues d’Isocrate sur la nature et la destination d’un art de parler, et nous pouvons les confronter avec celles que Platon expose dans le Phèdre. La question devra donc être reprise quand on abordera la conception de la rhétorique (p. clxiv, sqq.). Pour le moment, on se bornera à situer le personnage d’Isocrate et à noter les principales étapes de sa carrière jusqu’aux environs de l’époque au-dessous de laquelle on peut difficilement reculer la composition du Phèdre.

Né en 436, plus âgé par conséquent que Platon d’à peu près huit ans et, de toute façon, notablement plus jeune que Lysias, Isocrate était le fils d’un Athénien à qui sa fabrique de flûtes avait valu une belle fortune. Il n’est pas impossible qu’il ait été l’élève de Prodicus et fréquenté Socrate. En tout cas la situation de son père lui assurait la meilleure éducation ; elle lui permit même, vers sa vingtième année, de se rendre en Thessalie à l’école de Gorgias qui, dit-on, vendait fort cher son enseignement. Combien de temps y resta-t-il ? à quelle époque rentra-t-il à Athènes ? Nous l’ignorons : à l’époque où nous retrouvons sa trace il est ruiné et, pour vivre, contraint d’utiliser sa culture rhétorique à faire métier de logographe. Les plus anciens plaidoyers que nous possédions de lui semblent être contemporains, ou peu s’en faut, de la restauration démocratique de 403[29]. Mais cela ne prouve pas qu’il n’eût point déjà plaidé, et d’un autre côté la publication, totale ou partielle, paraît en avoir été faite bien plus tard, par ses soins, pour montrer aux élèves de son école comment il faut traiter tel genre d’affaire, comment on doit employer tel moyen rhétorique. Il y en a, comme le Trapézitique et l’Éginétique, qui traitent de délicates questions d’intérêt ; le dernier avait même ceci de particulier qu’il concernait un problème de droit international privé, puisque c’était à Égine que se jugeait le procès et que le client d’Isocrate était d’ailleurs. Dans d’autres, c’est la politique d’Athènes qui est évoquée ; ainsi dans le discours Sur l’attelage, écrit vers 395 pour le fils d’Alcibiade, et qui est un éloge de ce dernier en même temps qu’un raccourci, assez partial bien entendu, des faits auxquels Alcibiade avait été mêlé. Quelque fructueux que fût le métier, Isocrate n’y trouvait pas cependant la satisfaction de traiter de grands sujets, ni celle de parler en son propre nom (Antidosis 46-48). Peut-être alors eût-il aimé se consacrer activement à la politique de son pays ; mais il manquait des dons naturels indispensables : la force et la souplesse de la voix, l’assurance et même la hardiesse (Antid. 189 sq.). Il se tourna donc vers le professorat et, vers 393, il ouvrait une école de rhétorique.

Dès lors ses écrits seront des discours épidictiques. Celui qui s’intitule Contre les Sophistes (vers 390) est un programme de son enseignement, en opposition à ce qu’on faisait dans d’autres écoles concurrentes. L’Hélène et le Busiris sont des « modèles » du genre « éloge », proposés à l’imitation de ses élèves et à l’admiration découragée de ses rivaux. Enfin Isocrate aperçoit, dans cette même voie, un moyen de satisfaire ses ambitions déçues : il va devenir un écrivain politique ou, comme on dit parfois, un publiciste. Il s’attaque d’abord au thème, déjà traité par Gorgias et par Lysias[30], de la concorde entre les Grecs ; il le développe avec éclat en 380 dans son Panégyrique d’Athènes : si Lacédémone voulait faire sincèrement sa paix avec Athènes, l’union de ces deux États ferait celle de toute la Grèce contre l’ennemi naturel, le Barbare d’Orient, dont la faiblesse avérée garantit à l’entreprise les meilleures chances de succès. Puis, Lacédémone persévérant dans sa politique hargneuse et despotique, ce n’est plus contre le Grand Roi, c’est contre elle qu’il veut réaliser l’union ; le résultat peut avoir été, en 377, la formation de cette nouvelle Confédération athénienne qu’animait une pensée, non d’hégémonie, mais de justice. Désormais Isocrate suit les événements plutôt qu’il ne les dirige, mentor qui, devant le démenti des faits, ne sait que remplacer ses illusions passées par des illusions nouvelles. Quand il voit en effet grandir la puissance de Thèbes et que la destruction de Platées lui révèle la menace, contre Athènes, de l’unité béotienne en voie de se réaliser, alors il écrit son Discours plataïque : c’est maintenant contre Thèbes qu’il faut organiser le front commun. Et le voici qui cherche un homme dont l’autorité personnelle soit assez grande pour imposer l’union : c’est d’abord le fils de Conon, le stratège athénien Timothée qui avait été l’un de ses plus chers élèves (Antid. 101-139) ; ce sont ensuite des princes étrangers : Jason et Alexandre de Phères, Denys l’Ancien, le roi de Sparte Archidame, fils d’Agésilas, le roi de Chypre Nicoclès, fils d’Évagoras ; plus tard encore ce sera Philippe de Macédoine. À tous il écrit des lettres qui, encore et toujours, sont des morceaux d’éloquence épidictique. Il n’y a pas lieu de suivre cette évolution de la pensée politique d’Isocrate jusqu’à sa mort en 338, une dizaine d’années après celle de Platon : cela n’a rien à voir en effet avec le problème à propos duquel il figure dans le Phèdre, le problème de la rhétorique. Rien d’autre part ne prouve que, à l’époque où il écrivait le Phèdre et si tardive qu’on la suppose, Platon ait eu connaissance des lettres à Jason ou de la lettre à Denys, nécessairement antérieure à la mort de ce prince en 367 : la publication peut avoir suivi d’assez loin la composition.

On observera seulement, pour terminer, quelle différence il y a sous ce rapport même entre le point de vue d’Isocrate et celui de Platon. Tous deux, en vue de réaliser leurs plans, se sont tournés vers des tyrans, investis d’un pouvoir absolu. Mais le plan d’Isocrate vise uniquement le Panhellénisme ; celui de Platon, sans se désintéresser, loin de là, de cette question de politique extérieure, est surtout un plan de réforme sociale et de politique intérieure, applicable à tout État, présent ou futur, quel qu’il soit. Isocrate est toujours en quête d’accommodements, il accepte les variations, les renoncements même, s’ils doivent servir l’idée dont il est obsédé. Platon, lui, a la hantise du gouvernement par une science qui est une et immuable, qui n’admet point les coups de pouce ni les retouches ; il n’a jamais, à bien considérer les choses, varié dans sa conviction, mais seulement dans la possibilité d’en réaliser intégralement l’objet. Ce sont deux esprits et deux caractères entièrement différents : l’un se meut dans le plan du relatif et du contingent, l’autre dans celui de l’éternel et de l’absolu.

III

LA STRUCTURE DU DIALOGUE ET SON UNITÉ

Le problème.

Dans un texte rebattu du Phèdre (264 c), Platon affirme la nécessité pour tout discours, autrement dit pour toute œuvre littéraire de la pensée, d’ « être constitué à la façon d’un être animé », d’avoir un corps qui ait une partie centrale, une tête, des membres, bref des éléments qui soient solidaires les uns des autres et du tout, se convenant entre eux et au tout. Là-dessus maint critique s’étonne que Platon ait si mal appliqué un précepte si bien formulé : comment se fait-il que, dans une première partie, le Phèdre traite de l’amour et de la beauté, puis dans une seconde, de la rhétorique opposée à la dialectique ? Certains en prennent bravement leur parti[31] : Platon était vieux quand il écrivit le Phèdre, et son art avait perdu de sa souplesse. La plupart font des efforts désespérés pour découvrir une cohésion à laquelle ils ne croient guère ; ils cherchent surtout à subordonner à l’autre une des deux parties[32], espérant ainsi trouver dans la partie dominante le principe d’unité de l’ensemble. Aussi est-il indispensable, si l’on veut savoir à quoi s’en tenir sur une question si controversée, de déterminer le plus précisément qu’on pourra les articulations essentielles de la structure du Phèdre[33].

L’objet immédiat du dialogue :

la rhétorique.

Dès le début, nous sommes mis en face de Lysias et introduits dans l’école d’un maître de rhétorique : Lysias a lu devant son auditoire un discours de sa composition sur le thème de l’amour, et ce qui fait l’intérêt de cette composition aux yeux de Phèdre, c’est qu’il a pris, si l’on peut dire, le thème à rebrousse-poil et qu’il a parlé d’un amour d’où l’amour est absent (227 c) ; ce qui est le comble de l’originalité dans l’invention. Quoique la lecture ait lieu dans une maison particulière (ibid. b), il s’agit bien d’une leçon d’école et l’auditoire est un auditoire d’élèves : Phèdre se plaint en effet d’être resté assis depuis le petit matin (ibid. a et 228 b), et l’on sait que les classes à Athènes ouvraient en effet avec le jour. N’est-ce pas d’autre part l’image d’une classe qui nous est donnée par Socrate, quand il se représente Phèdre empressé à se faire analyser par le Maître chacun des passages qui ont excité son intérêt, demandant à emporter le texte du modèle pour étudier celui-ci plus à loisir, se hâtant, avant de le rendre, de l’avoir en secret appris par cœur (228 ab)[34] ? Si enfin Phèdre se dit capable de donner, point par point, un sommaire du discours, il est possible que ce sommaire soit le moyen dont il a usé pour aider sa mémoire, mais possible aussi que ce soit le fruit du commentaire même du Maître sur le discours qu’il vient de lire. Enfin ce Socrate que Platon peint ailleurs comme un homme passionné d’entretiens où questionneur et répondant cherchent en commun la vérité, ce Socrate que l’éloquence de longue haleine décourage (p. ex. Protagoras 328 de, 335 bc ; Apologie 33 b), est représenté ici comme follement avide d’y goûter et de se prêter à ses redoutables enchantements (cf. p. 17, n. 3). Ironie sans doute, mais qui rappelle celle qu’on trouve au début d’un dialogue dont l’objet est justement l’art oratoire, le Ménexéne. Une chose apparaît donc dès ces premières pages : c’est que Platon n’a pas attendu d’être plus qu’au milieu de son dialogue pour signifier que l’enseignement de la rhétorique en est l’objet immédiat.

Préambule sur la fonction des mythes.

Puisque Phèdre a sur lui le texte même du discours, il en devra donner lecture à Isocrate. On cherche pour cela un coin où faire halte et, tandis qu’on y va, la conversation des deux promeneurs tombe sur l’enlèvement par Borée de la Nymphe Orithye : prétexte pour Platon à définir son attitude en face des interprétations physiques des mythes traditionnels. L’effort qu’elles supposent détourne, dit-il, du véritable objet de la pensée, la réflexion de celle-ci sur elle-même et la connaissance de soi ; ainsi on se lance dans une recherche qui est sans fin comme sans base, on se croit très savant et l’on n’est qu’un rustaud (229 c-230 a). Mais, si ce n’est pas là ce qu’il faut chercher sous l’affabulation d’un mythe, celui-ci ne serait-il donc qu’un conte amusant ? Encore aurions-nous à lui demander, comme le dit Platon dans un morceau fameux de la République (II 376 e sqq.), de ne pas servir à dépraver l’esprit. La vérité est du reste qu’il est possible au philosophe d’utiliser les mythes existants ou d’en créer lui-même de façon à faire deviner, sous la séduction du vêtement, un corps de vérité substantielle. C’est de quoi le Phèdre nous fournira trois remarquables exemples. Bien plus, le plus important d’entre eux, celui où est enfermée la doctrine de l’âme et de l’amour, représente l’expiation qui doit purifier d’une souillure religieuse, du péché de mythologie (243 a) ; or ce péché consiste justement à traiter les mythes comme des fables avec lesquelles on peut en prendre à son aise, faute d’y voir une occasion de réfléchir sur soi-même. Peut-être est-il donc permis, en résumé, de penser que cet apparent hors-d’œuvre mythologique du début est secrètement motivé par la signification qu’il doit recevoir de la suite même du dialogue.

Comment s’explique la place faite à l’amour.

L’amour est le sujet du discours de Lysias, que Phèdre lit à Socrate. Serait-ce pour cette raison, tout extérieure, que l’œuvre fait à l’amour une grande place ? S’il en était ainsi, tout ce qui y est dit plus tard sur la question et qui est une pièce de la philosophie de Platon, de sa théorie de l’âme en particulier, aurait alors le caractère d’un accident : ce serait quelque chose d’extrinsèque et de déterminé par le dehors. Dans cette hypothèse, la rhétorique deviendrait le sujet principal. Ne peut-on cependant se demander alors pourquoi Platon a choisi un discours sur l’amour plutôt que sur tout autre sujet ? Sans doute allèguera-t-on l’existence réelle de ce discours de Lysias. Supposons pour l’instant qu’il soit en effet de lui. Le choix n’en subsiste pas moins : entre tous les thèmes que Lysias, rhéteur, pouvait avoir traités dans des discours épidictiques, il a préféré celui-ci. Or un choix suppose un dessein. C’est donc que, dans ce dessein, au problème de la valeur d’un enseignement de la rhétorique se trouvait uni le problème de l’amour. Au surplus, si le premier de ces problèmes était le vrai et le seul sujet, tandis que le second ne serait qu’une matière de fait, accidentellement fournie à Platon, certaines particularités de structure s’expliqueraient fort mal. Pourquoi n’a-t-il pas suffi à Socrate de refaire le discours de Lysias, puis de le critiquer et, enfin, de joindre à cette critique ses propres vues sur l’art de parler ? Pourquoi la critique est-elle ainsi coupée en deux tronçons (234 e-236 a, 262 c-265 c) ? Et surtout, pourquoi y a-t-il, au centre de l’œuvre, cette « palinodie » dans laquelle ce n’est plus seulement la forme qui est corrigée, mais bien le fond même et où est instituée une doctrine ? Mais si, d’un autre côté, on arguait de ce qu’elle est le point culminant d’un effort en vue de déterminer la fonction de l’amour, pour prétendre inversement que la rhétorique est le sujet accessoire et l’amour le sujet principal, c’est alors une autre question qui se poserait : pourquoi le mythe des Cigales (259 b sqq.) ? Or on voit au contraire qu’il est destiné à nous rappeler qu’avec la doctrine de l’amour, exposée dans la palinodie, le sujet n’est pas épuisé et qu’on serait coupable de ne pas le conduire à son terme. Une conclusion semble donc s’imposer à nous : c’est que, conformément à ce qu’exige aux yeux de Platon tout discours, il y a dans le Phèdre une solidarité organique entre l’élément « amour » et l’élément « rhétorique », qu’aucun des deux ne peut être rendu indépendant de l’autre, mais que tous deux concourent à la vie de l’ensemble.

La première partie du dialogue.

Tout à l’heure j’étudierai (IV), à la fois en eux-mêmes et dans leur rapport, le discours de Lysias et le premier discours de Socrate. Puisque, en apparence au moins, le thème en est identique, on doit les considérer, je crois, comme les deux sections, entre lesquelles il n’y a différence que de forme et de méthode, d’une première partie. C’est ce que me paraît marquer très nettement cette observation de Socrate : mon attention, dit-il (234 e sq.), s’est portée tout entière, tandis que j’écoutais le discours de Lysias, sur les caractères rhétoriques du morceau et sur le style, attendu que le fond semblait être en effet complètement indifférent à l’auteur. Plus loin (235 e sq.) une autre remarque parle dans le même sens : asservir d’avance l’orateur à une donnée fictive et arbitraire (p. 18, n. 2), c’est lui interdire toute liberté dans la recherche et dans l’invention de la vérité, c’est l’astreindre à ne développer que les points nécessairement impliqués par la donnée : dès lors, sa tâche est limitée à l’ordonnance des développements, et c’est en effet à cette tâche toute formelle que se bornera Socrate en reprenant, sur l’injonction de Phèdre, la donnée de Lysias. Reste, il est vrai, un passage assez embarrassant : celui où Socrate (235 b-d), invoquant une tradition de l’antiquité que représentent des femmes comme des hommes, nomme Sapho et Anacréon. Il y faut reconnaître, semble-t-il, un procédé familier d’exposition[35], qui sert à dissimuler sous le voile de mystérieuses autorités le caractère original et personnel de certaines opinions ; c’est une des exigences du motif socratique de l’inscience, qui du reste est rappelé ici même à trois reprises (234 d, e fin, 235 a fin). Toujours est-il que Socrate déclare qu’à ces sources étrangères son cœur s’est empli, il ne sait comment[36]. Il me semble impossible qu’une déclaration si solennelle puisse se rapporter au discours que Socrate va prononcer sur le thème sophistique de l’amour sans amour : pourquoi parlerait-il de sources étrangères, si elles ne l’étaient en effet à l’inspiration même du thème en question et, par conséquent, impropres à donner, fût-ce sous une forme plus épurée, une eau dont la nature n’aurait point changé ? C’est donc que Socrate sent déjà vaguement qu’il serait en état, puisant à ces sources étrangères, d’opposer au discours de Lysias un autre discours, dont le fond cette fois serait différent. Tel est, je crois, le sens de ce qu’il affirme en se disant prêt à soutenir, sans infériorité, le parallèle (235 c mil.). Il y a donc dans ce passage l’annonce du second discours.

Mais Phèdre n’a pas compris[37] : c’est la rhétorique seule qui l’intéresse, et il croit que Socrate s’engage à changer la forme sans toucher au fond (235 d, 236 a-c) : le malentendu roule tout entier sur les mots autre et différent, qui dans son esprit ne doivent concerner que le vocabulaire et le style. C’est de quoi justement le raille Socrate quand il lui donne à entendre (235 e sq.) que, à moins de changer la donnée, il n’y a pas réellement de nouveauté possible. Mais la violence exercée sur lui par Phèdre le contraint de garder la donnée de Lysias. En dépit du comique de la scène et qui d’ailleurs est surtout dans le rôle de Phèdre, sa défense n’est pas feinte ; pas davantage la honte qu’il ressent d’avoir à parler contre la vérité, et le geste de se voiler la face en est l’expression visible (236 b-237 a). Enfin, nouvel indice de cette annonce implicite, que j’ai cru apercevoir, d’une nouvelle position à prendre sur la question, il observe une fois de plus avec force (237 b) que la position actuelle est purement conventionnelle et qu’elle ne répond à aucune réalité. Concluons : si l’amour était le sujet de Phèdre, le second discours, déjà près d’éclore, viendrait maintenant ; ce ne serait pas une « palinodie », une rétractation à l’égard de soi-même, mais la réfutation d’un autre. Et d’un autre côté, si la rhétorique était le sujet, il n’y aurait lieu ni à rétractation ni à réfutation : le premier discours suffirait, avec le progrès rhétorique qu’il marque à l’égard du discours de Lysias. Ainsi s’affirme de nouveau la solidarité des deux sujets entre lesquels on a voulu écarteler le Phèdre. La vérité est donc qu’il n’y a qu’un seul sujet.

Au moment où, dans son premier discours, Socrate en vient à parler de l’amour en tant que forme particulière de la sensualité (238 bc), il s’interrompt pour noter que son éloquence a perdu sa froideur méthodique, qu’elle touche presque au ton du dithyrambe, qu’elle semble enfin procéder de quelque inspiration divine. Quelle inspiration ? Serait-ce ce mystérieux influx dont il se sentait tout à l’heure envahi (235 cd) et qui se manifestait à lui par l’éveil imprévu dans sa mémoire d’une tradition vénérable de l’Antiquité ? De fait il n’en est plus question, et ce qu’il allègue maintenant, ce sont des influences presque physiques, une magie inhérente au lieu où ils sont et attestée par les consécrations religieuses dont il porte le témoignage : c’est Pan, divinité des champs et des troupeaux, ce sont les Nymphes, divinités des bois et des fontaines, c’est le dieu fluvial, Achéloüs, leur père (cf. 263 d) ; il y a aussi les cigales chanteuses, servantes des Muses (230 c, 259 cd, 262 d) ; il y a ces Muses mêmes, à la voix claire, qu’il a invoquées en commençant son discours et dont l’inspiration n’est pas sans risques. Or, quand ils résultent de telles influences, l’enthousiasme et la possession, la présence intérieure de quelque divinité, ne sont pas les plus belles formes de ces délires dont il sera plus tard question. Sur cette pente, Socrate est donc en danger d’en venir aux égarements de la nympholepsie (238 d déb.)[38]. Et c’est autre chose encore que ce délire corybantique où Phèdre est jeté par l’éloquence, autre chose que cette bacchanale dans laquelle il a entraîné Socrate (228 bc, 234 d), au point que le véritable auteur du premier discours de celui-ci, c’est Phèdre lui-même (242 de, 244 a) ! Sans doute cela n’est-il pas, et Socrate en fait à Phèdre le reproche, sans avoir contribué à le mener où il en est ; ce n’est pourtant encore qu’une sorte de vertige, dont il est légitime de parler avec ironie. Mais voici que l’apparition inattendue, sur ses lèvres, d’un hexamètre (241 d déb.) révèle à Socrate que, tout en parlant, il s’est à son insu élevé du ton du dithyrambe à celui de l’épopée : à quel diapason va-t-il donc monter, s’il continue ? Aussi se gardera-t-il bien de donner à Phèdre ce qu’attendait celui-ci : après le réquisitoire contre l’homme passionné d’amour, l’éloge de celui qui n’aime pas. Déjà c’était à sa honte et contre son gré qu’il avait repris le thème de Lysias : plutôt que de trahir, plus honteusement encore, les nobles enseignements dont il avait eu le bonheur de se souvenir, il aime mieux tout de suite s’en aller !

La voix du Démon :

deuxième partie.

C’est alors que, au moment où dans cette intention il allait passer de l’autre côté de l’eau, il a entendu la voix de son démon, l’avertissant de n’en rien faire. Il avait eu auparavant, tandis qu’il parlait, la vague divination d’une faute personnelle, il s’était senti troublé et décontenancé, il avait obscurément senti que l’éloge dont les hommes honoreraient son langage pourrait bien signifier un péché contre les dieux (242 b-d) : l’amour dont les deux discours ont parlé est en effet un amour de gens sans noblesse, et non pas d’hommes libres (243 c)[39]. Mais c’est l’admonition démonique qui a vraiment permis à Socrate de prendre enfin pleine conscience de son péché. Il est donc difficile de ne pas voir là une coupe significative dans le développement du dialogue : à une inspiration qui venait d’en bas s’en substitue désormais une autre, qui vient d’en haut. Car un démon, selon la doctrine du Banquet (202 e sq.), est un médiateur : c’est grâce à lui que l’homme est capable de cette divination de l’âme dont Socrate s’était tout à l’heure jugé investi, et les divinités dont il lui porte le verbe sont des divinités vraiment souveraines. C’est donc, je crois, une erreur de considérer la discussion sur la rhétorique comme inaugurant la deuxième partie du dialogue : dès le début, la rhétorique était son cadre et nous ne sortons pas de ce cadre. Mais ce qui a complètement changé, c’est le rapport à ce cadre de son contenu : celui-ci était jusqu’à présent une image sans vérité, dont on n’a fait que rectifier le dessin sans en corriger l’inconvenance foncière ; c’est la réalité même de l’amour qu’enfermera désormais le cadre. La deuxième partie du Phèdre, comme partie distincte dans l’ensemble, me paraît donc être constituée par le second discours de Socrate.

Dans ce second discours, ce que Phèdre a surtout admiré, c’est la beauté de la forme (257 c). Or il s’était promis, avant de l’avoir entendu, d’obliger Lysias à entrer en compétition avec Socrate, en composant à son tour un éloge de l’amour (243 de). Il craint maintenant que cette compétition ne tourne pas à l’avantage de son héros, sans penser, bien entendu, à autre chose qu’à la difficulté pour Lysias de réaliser dans la forme une pareille élévation. Aussi bat-il prudemment en retraite et allègue-t-il, par anticipation, un prétexte pour excuser Lysias s’il garde le silence : déjà suspect aux politiques en crédit parce qu’il compose des discours et qu’il est un logographe (p. 56, n. 2), ne risquera-t-il pas ainsi de surexciter encore leur hostilité ? Un homme public redoute en effet d’être appelé « sophiste » : cela reviendrait à dire qu’il est en dehors de la vie publique, travaillant en effet dans la coulisse pour ceux qui y participent[40]. N’y a-t-il pas toutefois, observe Socrate, quelque chose de déconcertant dans ce grief comme dans cette crainte (cf. 258 c) ? Tout homme politique, qu’il soit comme Darius monarque absolu d’un grand royaume, ou bien comme Lycurgue et Solon orateur dans un État grec, n’est-il pas un logographe ? Ses lois sont des écrits et qui sont destinés à d’autres, principalement à la postérité sur laquelle régneront ces lois. L’illustration que se sont acquise de tels « écrivains » prouve donc qu’il n’y a pas de mal, en soi et absolument, à se faire écrivain, et aussi bien dans des productions qui ne concernent pas le public, en prose tout comme en vers. La question est autre : c’est de savoir par quels caractères un mauvais écrit se distingue d’un bon. A-t-on besoin d’examiner cette question de valeur relative ? N’en aurait-on pas besoin, ce ne serait pas une raison pour ne pas goûter un vif plaisir à faire un tel examen[41]. En tout cas, que ce soit ou non un besoin, que ce doive être un plaisir ou non, ce n’est pas le loisir qui manque à Socrate et à Phèdre.

Le mythe des Cigales.

C’est en effet justement l’heure de la sieste : vont-ils l’employer à dormir, au lieu de discuter la question qui s’offre à leur examen ? Ils ne doivent pas, pareils à des esclaves ou à des bêtes, se laisser vaincre par la chaleur ; le chant ensorceleur des cigales ne les captivera pas, pour leur perte, comme dans l’Odyssée celui des Sirènes. Ils peuvent espérer au contraire que, d’avoir résisté à leurs enchantements en employant le temps à philosopher, cela leur vaudra l’avantage d’être signalés par ces déléguées et ces interprètes des Muses à celles d’entre ces dernières qui ont le plus noble rang. Elles sont nommées : c’est Calliope, l’aînée, et sa cadette, Uranie. Or la première est, d’après la tradition la plus ordinaire, muse de l’épopée et de l’éloquence, la seconde, de l’astronomie ; leur commune musique est la plus belle de toutes (p. 29 n. 1 et p. 60 n. 1). Je crois apercevoir là un ensemble significatif de notations. Il y a d’abord l’idée d’une hiérarchie parmi les Muses et dans l’ordre de leurs fonctions. Socrate leur avait demandé, à toutes indistinctement, l’inspiration de son premier discours, et on se rappelle où cela le conduisit. Or c’est quand il était parvenu au ton de l’épopée qu’il s’est refusé à continuer par peur d’un pire danger et qu’il a entendu l’avertissement de son Démon. Mais voici maintenant qu’il distingue entre les Muses et que, conformément d’ailleurs à la tradition, il donne à Calliope la première place. Est-ce au titre seulement de l’épopée et de l’éloquence ? La subordination d’Uranie, muse des choses du ciel, à l’égard de Calliope, suggère l’idée que la double fonction de celle-ci relève en effet de quelque principe commun, qui ne peut être que la philosophie[42]. Il y aurait donc là, au moins pour ce qui regarde l’éloquence, une sorte de présage de l’existence d’une rhétorique philosophique et de sa relation nécessaire avec l’étude du ciel et de la nature entière (269 d sqq., surtout e-270 c). Au surplus ce qui est dit de l’incomparable valeur de « la musique » de ces deux Muses est tout à fait dans le sens de ce qu’on lit dans le Timée (47 de), où les mouvements de notre âme, leur harmonie et leur rythme, sont manifestement liés, à la fois à la musique proprement dite et à l’astronomie, dont on connaît d’autre part l’étroite correspondance. En second lieu, ce sont les cigales elles-mêmes qui sont en quelque sorte promues en dignité. Elles se rattachaient tout à l’heure à cet ensemble d’influences locales qui ont inspiré à Socrate une éloquence mensongère (cf. 262 d). Maintenant encore ce sont des sorcières, dont l’inlassable claquette travaille à endormir la pensée du philosophe. Ces sorcières toutefois récompensent celui qui résiste à leurs maléfices : si Phèdre et Socrate ne trahissent pas la philosophie au profit d’un repos animal, s’ils persévèrent dans leur enquête sur la rhétorique, ce sont elles qui devant Calliope et Uranie en porteront témoignage.

Ainsi le mythe des Cigales serait autre chose qu’un intermède. Il est comparable à ce qu’est dans le Phédon (84 e-85 b) le mythe des Cygnes, les oiseaux d’Apollon, qui rappelle le thème apollinien du début (60 e-61 b) pour en faire repartir ensuite le dialogue. De même, le mythe des Cigales est comme le pivot du Phèdre. Le second discours de Socrate nous a fait monter jusqu’au plan le plus élevé dans la conception de l’amour. Mais nous n’en avions pas fini avec la rhétorique et il nous faut revenir à notre point de départ. Ce sera pourtant dans d’autres conditions, et l’objet de cet intermède apparent est de le faire sentir. Un nouvel exemplaire de discours s’est en effet ajouté à ceux qui remplissaient la première partie. Du point de vue supérieur jusqu’où il nous a élevés, nous recommencerons notre enquête, mais avec de plus vastes horizons, non pas seulement sur la rhétorique, mais sur le rapport qui l’unit à l’amour et au-dedans de l’âme. Nous voici donc au seuil d’une troisième partie ; elle se lie aux deux autres de la façon la plus intime et elle en fait comprendre la destination. C’est un nouveau motif de reconnaître combien est solide, et même particulièrement serrée, la texture du dialogue.

La troisième partie.

Cette troisième partie peut à son tour se subdiviser en trois sections. Dans la première, après avoir déterminé les conditions les plus générales auxquelles doit satisfaire toute œuvre d’un art quelconque, on s’interroge sur les œuvres que produit l’usage de la rhétorique ; et d’autre part, en expérimentant sur des exemples, on cherche dans quel cas l’usage ne satisfait pas du tout à ces conditions générales, ou bien y satisfait d’une façon incomplète, ou enfin totalement. Une seconde section envisage l’enseignement de la rhétorique, et dans ce qu’il comporte, et par rapport à la contribution historique des Maîtres à la constitution de l’art enseigné sous ce nom. Enfin, dans la dernière section, à cette rhétorique de fait Platon oppose ce qu’on pourrait appeler une rhétorique de droit, rhétorique philosophique qui n’est autre chose qu’une mise en œuvre pratique de sa dialectique[43].

Quels sont les droits de la rhétorique à se dire un art ?

I — A. La question à examiner en premier lieu (259 e sqq.) est celle qui a été posée tout à l’heure (258 d) : comment et pourquoi parler et écrire, actes qui en eux-mêmes n’ont rien de repréhensible, ni, ajouterions-nous, de spécifiquement méritoire, peuvent-ils être tantôt quelque chose de mauvais et tantôt quelque chose de bon ? Ce dernier résultat, Socrate en a la certitude, ne sera obtenu qu’à une condition : connaître ce qui est la vérité sur le sujet dont on traite. Ce n’est pas là pourtant ce que Phèdre a appris à l’école de la rhétorique : si le but à atteindre est de persuader des auditeurs (ou des lecteurs), ce n’est pas le vrai qu’il importe de savoir, sur la justice par exemple, mais uniquement, puisque ce sont eux qui doivent juger et décider, quelle est là-dessus leur opinion, de façon à utiliser cette opinion pour produire en eux telle conviction qu’on veut obtenir. Soit ! réplique Socrate, appliquons donc ceci à un exemple : je ne sais pas ce qu’est un cheval ; je sais uniquement que, dans l’opinion de Phèdre, c’est entre les animaux domestiques celui dont les oreilles sont les plus longues ; la rhétorique m’autorisera-t-elle à lui persuader, en conformité avec cette opinion, qu’il fera bien, ayant besoin d’un cheval pour la guerre, d’acheter cet animal aux longues oreilles ? Il n’y a qu’à transporter cet exemple au cas de la distinction du bien et du mal, pour se rendre compte de ce que peut valoir en ses fruits une rhétorique ainsi conçue. Peut-être y a-t-il cependant, dans l’expression d’un tel grief, une simplicité quelque peu brutale. La rhétorique, par la voix d’un de ses suppôts (Notice, p. clxviii sqq.), répondra que la connaissance de la vérité est préliminaire sans doute, mais insuffisante pour savoir persuader et que, si le but du discours est de persuader, on ne saurait se passer de la rhétorique, l’art qui en enseigne le moyen. — Ainsi une sorte de procès est engagé, où la rhétorique est défenderesse. Le demandeur lui refuse le droit, telle qu’en fait elle se comporte, de se dire un art, une discipline capable d’être transmise par l’enseignement ; il soutient qu’elle n’est au contraire qu’une grossière routine. Il procède donc, selon l’usage, à l’interrogatoire de la partie adverse (p. 62, n. 3).

La rhétorique comme « psychagogie » de l’illusion.

B. Le but de la rhétorique, demandera-t-il, n’est-ce pas de « diriger les âmes » par la parole, d’être une psychagogie[44], comme il existe une pédagogie dont le but est de diriger l’enfance ? Est-elle cela dans toutes les circonstances possibles, soit publiques, devant l’Assemblée du Peuple ou au Tribunal, soit privées, et quelle que soit d’ailleurs l’importance du sujet ou l’étendue du discours ? C’est seulement, répond la rhétorique, dans les deux premiers cas, ce qui implique que le sujet est important et que le discours sera étendu. Mais, riposte le demandeur, dans l’Assemblée ou au Tribunal n’est-ce pas une controverse qui s’engage, une antilogie, où s’affrontent deux parties dont chacune cherche à faire croire aux mêmes gens que la même chose est juste ou injuste, bonne ou mauvaise ? Or n’est-ce pas ce qui se passe aussi dans des discussions en petit cercle et portant sur de petits intérêts, ainsi l’argumentation de Zénon d’Élée sur la pluralité et le mouvement ? C’est donc que le domaine de la rhétorique est bien plus vaste qu’elle ne le croit, mais que, d’autre part, son caractère essentiel est de s’appliquer, autant que faire se peut et à l’égard de gens capables de s’y laisser prendre[45], à assimiler ceci à cela qui en diffère et à seule fin de créer une illusion, ou bien au contraire à déjouer dans le discours d’autrui de telles assimilations illusoires. Or, comment pourra-t-on pratiquer contre autrui cet art d’illusion, ou bien éviter d’en être dupe soi-même, si l’on n’est pas capable de distinguer des choses qui se ressemblent ? Car le terrain privilégié d’un tel illusionnisme est celui sur lequel on peut insensiblement glisser d’un terme à celui qui en est réellement le contraire[46]. Produire l’illusion aussi bien que la discerner suppose donc qu’on ne se contente pas d’opérer sur des opinions incertaines et vagues, mais que l’on connaît l’essence vraie de ce qui, peu ou prou, se ressemble[47]. Autrement, la rhétorique n’a aucun droit de se présenter à la barre pour prétendre qu’elle est un art.

Le recours aux exemples.