Les sources du Nil, journal d’un voyage de découvertes/07

LES SOURCES DU NIL, JOURNAL D’UN VOYAGE DE DÉCOUVERTES,

XIV

Au sein d’un véritable océan de verdure marécageuse, s’élève, sous le 1° 37′ 43″ de latitude nord et le 32° 19′ 49″ de longitude est, et au confluent du Nil Blanc et de la rivière Kafu[2], le palais de Kamrasi, le roi des rois. C’est une hutte massive, écrasée, qu’entourent une quantité d’autres plus petites ; au demeurant, la demeure la moins royale que nous ayons encore rencontrée, depuis notre départ de l’Ouzinza. Mais, si modeste qu’elle soit, cette résidence, englobée dans le village de Chaguzi, n’est pas d’un facile accès. Je n’ai pas oublié ce que m’a dit Mtésa sur les habitudes inhospitalières de Kamrasi, qui loge volontiers ses hôtes au bord de la rivière, et je proteste contre toute combinaison qui m’éloignerait du palais. C’est mon droit, et j’attends qu’on me donne satisfaction. Kajunju, l’introducteur des ambassadeurs, revient cependant avec force pombé ; il faudra, dit-il, me contenter de quelques huttes assez mal rangées et assez malpropres, au delà de la rivière Kafu. On avisera demain à nous installer mieux dans le palais même. Mais ici, comme dans l’Ouganda, le lendemain est toujours ajourné.

Le 11 septembre, avec tous les dehors d’une politesse contrainte, le roi nous fait demander de nos nouvelles. Il nous recevra demain ; il nous installera selon nos vœux ; il fera jeter des ponts sur les ruisseaux qui nous séparent de son palais. En attendant, il demande deux paquets de cartouches, l’un qu’on tirera devant ses femmes, l’autre devant des indigènes du Kidi, présentement en mission auprès de lui.

Je lui expédie Bombay et deux de mes hommes ; on lui amène une vache qu’il s’agit de tuer devant le roi et devant ses hôtes. Bombay, qui voit à regret s’épuiser nos munitions, fait la plus belle résistance du monde. Il se rejette sur les ordres du Bana, et, finalement, enjoint à ses hommes de manquer à dessein la victime désignée. Le roi, sans se formaliser autrement, ajourne au lendemain le sacrifice solennel qu’il me supplie d’autoriser. J’y consens à mon tour, mais en insistant de plus belle pour avoir audience et pour qu’un logement convenable me soit assigné.

12 septembre. — Bombay a tué la vache au grand ébahissement des gens du Kidi, qui, dans leur effroi, demandent à repartir de suite. Le roi paraît flatté, mais il ne veut pas encore se départir de ces retards qui constatent à ses propres yeux la haute dignité de sa couronne. Il s’est expliqué avec Bombay sur les motifs réels qui lui ont fait longtemps redouter notre visite. Les rapports venus de l’Ouganda nous représentaient comme de véritables ogres, « mangeant des montagnes de bœuf et buvant des fleuves de pombé. » Kamrasi aurait encore pu se résigner à cette voracité, mais on ajoutait que trois fois par jour, nous dévorions les « viscères » de quelque être humain. — « Et vraiment, ajoute le roi, il m’était impossible de leur sacrifier un aussi grand nombre de mes sujets. » Il annonce l’intention de nous mener ultérieurement vers une île du Kidi, où sont réfugiés certains rebelles (ses frères) que nous l’aiderons à mettre en fuite. Mais tout cela ne le détermine pas encore à nous accorder une première entrevue.

13 septembre. — Je mande le chambellan Kidwiga et je le charge de transmettre à son souverain les plus énergiques reproches. Par malheur, Sa Majesté s’est grisée ; elle n’admet personne et ne comprendrait rien à mes réclamations.

14 septembre. — Je me ravise et mets la main sur un véritable expédient diplomatique. Je fais prévenir le roi que Grant et moi venons de nous décider à couper nos cheveux et à noircir nos visages, afin qu’il n’ait plus lieu de nous craindre. Réponse : Kamrasi nous supplie de ne pas nous défigurer ainsi. Ses gens ont ordre de transporter nos bagages dans le quartier aristocratique. Kajunju et autres maîtres des cérémonies arrivent coup sur coup pour nous détourner d’exécuter notre menace… Bref, nous voici dans le beau quartier de Chaguzy, et on a mis à nos dispositions un groupe de huttes tout à fait commodes, au bord de la Kafu. Cette rivière nous sépare seule du palais. Ce n’est pas que notre nouveau séjour soit de tout point l’idéal d’une habitation. Nous sommes au sein d’une vaste prairie, inondée en partie, et dont l’herbe nous monte à la hauteur du menton. Impossible de nous promener, et comme vue, nous avons uniquement celle du palais de Kamrasi, puis par delà quelques montagnes coniques, dont l’une, l’Oudongo, pourrait bien être le Padongo mentiomié par Brun-Rollet qui le place sous le 1° de latitude sud et le 35° de longitude est (voy. le Tour du Monde, t. II, p. 159). Le roi nous a expédié aussitôt après notre installation deux pots de pombé, cinq volailles, et deux régimes de bananes, prenant soin de nous demander le canif à plusieurs lames que ses officiers ont vu dans les mains de Grant. Je lui fais reprocher pour toute réponse de préférer nos cadeaux à nos personnes. S’il insiste, cependant, il aura le canif qu’il désire ; mais je le lui enverrai, avec nos autres présents, par un homme noir, puisque cette couleur lui agrée mieux que la nôtre.

Les gens de Kyengo nous racontent une campagne qu’ils ont faite avec les troupes de Kamrasi contre ses frères insurgés, et signalent chez les guerriers de l’Ounyoro une lâcheté sans égale. Kamrasi, qui n’a jamais pu mettre les rebelles à la raison, compte maintenant sur notre assistance.

18 septembre. — Enfin nous avons eu notre audience, mais non sans de nouvelles difficultés. Notre hôte, obéissant à ses instincts soupçonneux, prétendait faire examiner d’avance, par ses officiers, les objets que nous lui destinions. Il ne me convenait pas d’accepter de pareilles méfiances, et je me suis obstinément refusé à cette investigation préalable. Kamrasi a fini par y renoncer, et nous sommes partis, l’Union-Jack en tête, pour nous embarquer sur trois grands canots envoyés pour nous faire traverser la Kafu. Sur la rive en face de nous on a élevé, tout exprès pour la circonstance, une petite hutte dans un fond abrité, loin de tout regard curieux. C’est là que le grand roi nous attendait sur un tabouret de bois que supportaient, au sommet d’un tertre gazonné, deux tapis superposés, l’un de peau de vache, et le second de peaux de léopard. Ainsi enveloppé de mbugu, calme, impassible et muet, on aurait dit un pape dans toute la majesté de son rôle pontifical. Ses cheveux, longs d’un demi-pouce, formaient de petits nœuds autour de sa tête. Il a les yeux très-fendus, le visage étroit, le nez proéminent, et quoique fort bel homme, est moins grand que Rumanika. Une peau de vache, formant dais sur le toit, arrêtait la poussière dans sa chute, un rideau de mbugu masquait la portion inférieure du petit édifice en dehors duquel étaient assis douze à quinze des principaux courtisans.

C’était tout. Nous primes séance sur nos tabourets de fer, et Bombay étala nos présents au pied du trône. Nous en donnons la liste dans la note ci-dessous placée[3]. À cette cérémonie succéda un silence de mort que je finis par rompre en m’informant de la santé du monarque et en lui racontant que j’avais voyagé six longues années (de cinq mois) pour en venir à cette entrevue qui comblait tous mes vœux. Si j’arrivais par le Karagué au lieu de remonter le Nil, c’était parce que les Vouanya-Béri (les gens du Béri, à Gondokoro) avaient jusqu’à présent contrecarré toutes les tentatives des hommes blancs pour se frayer cette voie vers l’Ounyoro. Le but de ma visite était de savoir s’il ne conviendrait point à Sa Majesté de commercer avec notre pays et d’échanger de l’ivoire contre nos marchandises européennes. S’il y consentait, des trafiquants viendraient chez lui, comme ceux du Zanzibar viennent au Karagué. Rumanika et Mtésa comprennent déjà les avantages d’un pareil état de choses. Il est à regretter que la paix n’existe point entre l’Ouganda et l’Ounyoro, mais le meilleur moyen de mettre un terme aux dévastations des Vouaganda, c’est encore de favoriser le développement des relations commerciales avec l’étranger.

Au lieu de nous répondre directement, Kamrasi, du ton le plus paisible, se mit à nous parler de tous ces contes absurdes qu’on lui avait faits sur notre séjour dans l’Ouganda. Du reste, il était charmé de voir que si nos cheveux étaient droits et nos peaux blanches, nous n’en possédions pas moins des mains et des pieds comme les autres hommes.

Parmi les objets tour à tour disposés sur la couverture rouge, les lunettes obtinrent un succès de gaieté, les allumettes un succès d’étonnement. Mais le roi ne donnait aucun signe d’émotion. Lorsque tout fut terminé, on me demanda l’exhibition de mon chronomètre qui était, au dire des officiers, la corne magique, moyennant laquelle les hommes blancs retrouvent leur chemin dans le monde entier. Kamrasi manifesta le désir de prendre cet objet, le seul avec les fusils qui lui fût absolument inconnu. Je tâchai de m’excuser en lui laissant l’espoir que s’il envoyait des messagers dans le Gani, on pourrait lui procurer un instrument pareil au mien. En attendant, et faute d’en avoir un second, il m’était interdit de lui sacrifier celui-ci. Changeant de sujet, le roi demanda :

« Qui gouverne l’Angleterre ?

— Une femme, lui fut-il répondu.

— A-t-elle des enfants ?

— Certainement, et voici deux d’entre eux, » répartit Bombay avec son imperturbable assurance.

Kamrasi n’en persista pas moins à nous prendre pour des trafiquants, et nous proposa un échange de vaches que nous repoussâmes comme tout à fait indigne de nous. À l’issue de la conférence, il nous fit passer quatre pots de pombé qui furent les très-bien venus.

19 septembre. — Je fais proposer à Kamrasi le tiers des fusils que nous avons laissés dans l’Ouganda et le tiers des marchandises restées chez Rumanika, s’il veut les faire réclamer de notre part et fournir les hommes nécessaires au transport de ces divers objets. Il me répond par des assurances de bon vouloir. Je ne dois m’inquiéter de rien. J’aurai tout ce qu’il me faudra. Le roi m’aime beaucoup, et désire entourer son nom d’une gloire double. Provisoirement, il m’envoie deux pots de pombé : un sac de sel et une boule de beurre. Le sel, très-blanc et très-pur, vient d’une île située dans le lac qu’on appelle le « petit Luta Nzigé » à soixante milles du palais où nous sommes, dans la direction de l’ouest. En me parlant de ce lac et des pays qui l’entourent, l’Ouganga, l’Oulagga, le Namachi, on mentionne, au delà de cette dernière contrée, et à peu près sous le deuxième degré de latitude nord, les Wilyanvouanta (cannibales) qui « enterrent les vaches et mangent les hommes. » Ce sont sans doute ces Nyam-Nyams chez lesquels Pétherick prétend avoir pénétré en 1857-58. On assure qu’ils créent entre eux une sorte de lien fraternel en buvant le sang l’un de l’autre, et qu’ils remplacent le beurre, dans leur soupe, par la graisse de la chair humaine, préalablement passée au feu.

20 septembre. — Seconde conférence avec Kamrasi, qui veut nous communiquer des nouvelles arrivées du Gani. De vagues indices me faisant supposer que Pétherick est dans ce pays, je propose de faire partir Bombay avec une lettre, mais je n’obtiens aucune réponse. Après maint et maint propos, le roi revient indirectement à ce chronomètre que je lui ai si obstinément refusé. Le désir qu’il éprouve de posséder un instrument si précieux est une vraie maladie, dont je puis seul le guérir. Et je m’aperçois alors que tous ces vains discours, ces prétendues nouvelles, ces assurances d’amitié n’allaient rien moins qu’à nous prédisposer favorablement, et à rendre moins incertain le succès de cette nouvelle requête. Il était dur de sacrifier en pure perte une excellente montre qui m’avait coûté cinquante livres sterling (1 250 fr.) et que je ne pouvais remplacer à aucun prix. Mais d’un autre côté comment renoncer à marcher vers le Gani, et perdre ainsi tout le bénéfice du voyage. J’aurais pu, il est vrai, détromper Kamrasi sur l’usage du chronomètre qu’il prenait évidemment pour une boussole ; mais à quoi bon ? Il eût exigé les deux objets, et toute résistance n’eût servi qu’à exciter encore son aveugle cupidité ! Aussi fallut-il s’exécuter. La montre et la chaîne passèrent entre les mains de l’odieux monarque et pour tout remercîment, il me demanda si j’avais encore quelque autre « corne magique », dans l’intention bien évidente de nous mettre hors d’état de voyager, afin de se réserver tout l’honneur et tous les bénéfices de la nouvelle route à ouvrir. Au surplus, dès le soir même, on nous rapporta le chronomètre, qui avait déjà besoin de réparations. L’aiguille des secondes ne tenait plus, et je n’attendais pas moins des mains brutales à qui désormais était remis cet engin délicat.

21 septembre. — De nouvelles insistances pour obtenir la permission de passer outre font penser au roi que je lui en veux de m’avoir privé de ma montre. Il me fait prier de la lui garder jusqu’au moment où j’aurais pu m’en procurer une autre, et me prie en même temps de ne plus lui dire que je veux le quitter.

25 septembre. — La visite de Kamrasi nous est solennellement annoncée dès le matin, et nous préparons de notre mieux la hutte où nous devons le recevoir. Mes hommes saluent son débarquement par trois coups de fusil, et tandis que Fry, sur son sifflet de contre-maître, exécute une marche comique, nous accueillons chapeau bas Sa Majesté qui se montre très-disposée à tout admirer. Elle le serait aussi à tout emporter, nos moustiquaires, nos lits de camp, notre sextant, nos couverts de table, nos albums. Il faut tout défendre, tout refuser et ce au grand étonnement du prince, qui s’attendait évidemment à voir ses moindres désirs immédiatement satisfaits. Enfin je l’ai sommé de me prêter une oreille attentive et quand il m’a paru disposé à m’écouter : « Je veux, lui ai-je dit, savoir bien positivement si vous souhaitez que les marchands anglais viennent ici régulièrement, comme au Karagué. S’il en est ainsi, consentirez-vous à me remettre un pembé (une corne magique) pour attester à qui de droit la volonté du grand Kamrasi. — Je ne demande pas mieux, a-t-il répondu. Vous aurez cette corne, grande ou petite, à votre désir. Puis, quand vous serez partis, si nous apprenons que des Anglais sont au Gani, devant venir ici, mais arrêtés par la crainte de mes frères, nous irons avec nos lances prêter secours à leurs fusils. Je commanderai moi-même l’expédition, et mes frères seront bien forcés de prendre la fuite… Maintenant, à votre tour, écoutez une requête. » — Il s’agissait comme toujours de lui donner des stimulants pour réveiller ses forces épuisées. Argumenter n’aurait servi à rien. Je lui prescrivis donc des pilules et une potion à prendre le matin, par manière de traitement préalable.

Là-dessus, il donna le signal de la retraite, et nous nous élancions déjà, fort empressés de le reconduire, quand il réclama le présent d’adieux que nous lui devions et sur lequel comptait sa femme. Je lui fis honte de ses perpétuelles demandes en termes assez énergiques pour le faire changer de couleur : — Irock togend ! (partons !) s’écria-t-il d’un ton passablement irrité. Fry se remit à siffler, mais on ne fit aucune salve, et comme on nous demandait compte de cette omission : « Il serait messéant, répondis-je, de manifester quelque joie lorsque notre hôte s’en va. » Il nous gardait rancune, car nous n’avons pas reçu ce soir le moindre pot de pombé.

Pendant toute une semaine nous ne voyons plus Kamrasi, qui s’excuse sur la multiplicité de ses occupations belliqueuses. Enfin, le 2 octobre, j’ai découvert la véritable cause de notre emprisonnement, — car notre installation n’est pas autre chose. Nous en sommes redevables aux frères du roi qui lui ont amèrement reproché, avant notre arrivée, de donner l’hospitalité à de méchants sorciers, capables de lui nuire par toute sorte d’abominables expédients. Le roi, toujours faible, s’en est tiré en leur promettant que personne ne nous verrait, et c’est ainsi que nous sommes relégués dans une enceinte de marécages sans autres issues que la route du palais, une des plus puantes ruelles dont on puisse se faire idée. C’est encore pour cela que la hutte bâtie à notre intention, et où le roi nous donne audience, est située loin de tous les regards, dans un bas-fond où il serait difficile de la découvrir.

Dans la nuit du 4 au 5 octobre on nous a volé un pluviomètre, et nous avons, le lendemain, assisté aux opérations magiques destinées à nous le faire retrouver. Le sorcier mandé à cet effet était un pauvre vieillard succinctement vêtu de quelques bandelettes de cuir. Il avait à la main une corne magique remplie de poudre et soigneusement bouchée, à laquelle pendait une petite cloche d’airain.

Ayant fait égorger un bœuf en présence de quelques officiers et du nain de la cour, il s’accroupit au milieu de nous, lorgnant celui-ci, dévisageant celui-là, grommelant entre ses dents quelques incantations mal articulées, et faisant de temps à autre tinter sa clochette, puis il nous a déclaré tout à coup d’un air satisfait que l’objet perdu reviendrait dans nos mains.

Nos gens avaient reçu ordre de s’accroupir aussi devant la hutte, et le magicien qui les passait en revue, tantôt menaçait l’un de sa corne, tantôt flairait la tête d’un autre, et finit par s’assurer ainsi que le voleur ne se trouvait point parmi eux, ce que la clochette, qu’il portait de temps en temps à son oreille, lui confirma d’ailleurs pleinement. De ma hutte il se transporta dans celle de Grant, puis à l’endroit même où le pluviomètre avait été placé. Là, quelques recherches lui firent découvrir la piste d’une hyène. Il la suivit avec empressement, et quelques pas plus loin, le vase se retrouva. Une hyène s’en était emparée et l’avait ensuite laissée retomber. Le vieux docteur avait donc, après tout, partie gagnée. Il demandait pour sa peine, un pot de pombé ; nous y ajoutâmes une chèvre.

29 octobre. — Après un mois d’impatience fiévreuse de ma part et de lenteurs plus ou moins déloyales de la part de Kamrasi, une audience m’est accordée aujourd’hui dans le nouveau palais qu’il vient de se faire construire sur les bords de la Kafu. J’y porte une bible pour expliquer au monarque certaines idées dont je l’ai entretenu déjà sur l’origine et la condition présente de cette race éthiopienne qui porte le nom de Vouahuma. Je remonte pour ceci jusqu’à la Genèse. Je lui raconte Adam, le déluge, la dispersion des peuples. Je lui montre, dans les chroniques, témoignage éclatant de la grandeur à laquelle ses ancêtres étaient parvenus, l’histoire de ce roi d’Éthiopie, nommé Zarah, qui dans la vallée de Zéphathah, près de Mareshah, vint avec une armée d’un million d’hommes, combattre le juif Asa, chef de guerriers moins nombreux, et qui dut appeler l’Éternel à son aide. Passant ensuite à une époque bien plus récente, je lui fais voir les Éthiopiens aux prises avec les Arabes dans le pays des Samalis, puis à Omwita (Mombas), avec les Arabes et les Portugais et j’ajoute qu’en toutes ces circonstances, ils se sont emparés de certaines contrées et ont laissé derrière eux un certain nombre de leurs enfants. De là un mélange, un croisement dont je lui fais comprendre la nature en lui parlant de Mtésa qui a perdu presque tous les attributs distinctifs du sang Mhuma, parce que depuis mainte et mainte génération, ses ancêtres se sont unis à des femmes Vouaganda. Cette application personnelle de ma théorie historique, a singulièrement réjoui mon royal auditeur, qui s’est mis ensuite à compter les feuilles de ma Bible, comprenant que chacune d’elles renfermait l’histoire d’une année. Mais après lui avoir laissé faire le quart de ce travail, je le remets dans la bonne voie en lui disant qu’il serait plus près du vrai, si au lieu de compter les pages, il comptait les mots.

Nous engageâmes ensuite, à bâtons rompus, un débat assez désagréable. Il ne veut pas me permettre de visiter le Luta ou lac Nzigé, avant que Bombay, que j’ai envoyé à la découverte vers le nord, soit de retour. Alors, dit-il, une expédition partira, dont mes hommes, avec leurs fusils, formeront l’arrière-garde. C’est toujours la même arrière-pensée de nous commettre dans une campagne engagée contre ses frères.

Puis, reviennent les sollicitations habituelles : il s’agit de médecines et d’une scie qu’on voudrait seulement voir et qu’on ne nous déroberait pas. Et des pilules, pourquoi refuser des pilules aux pauvres malades qui en ont besoin ? Comme nous opposons de froids refus à cette mendicité fatigante, le roi se retire en colère ; mais il se ravise, une fois rentré chez lui, et nous adresse un pot de pombé. Je riposte par une boîte de pilules, ce qui dénoue dignement cette misérable comédie.

1er novembre. — Bombay est de retour avec Mabruki, tous deux dispos et gaillards. Ils ont des vestes et des caleçons de coton qui leur ont été donnés par ce qu’ils appellent les avant-postes de Pétherick. Quant à Pétherick lui-même, ils ne l’ont pas vu. Le voyage leur a pris quatorze jours de marche effective. Le djemadar ou lieutenant, auquel ils ont eu affaire, commande encore deux cents Turcs, et il a ordre de m’attendre, sans limite de temps, jusqu’à ce que je sois arrivé. Comme signe de reconnaissance, on me montrera le nom de Pétherick gravé dans l’écorce d’un arbre. Au surplus, personne au camp turc ne s’est trouvé en état de déchiffrer ma lettre et par conséquent, on ne sait pas au juste si nous sommes l’expédition au devant de laquelle on est venu. En attendant, armés de fusils spéciaux pour cette chasse, le djémadar et ses hommes ont déjà tué seize éléphants. Pétherick était parti pour un voyage de huit jours, en aval du fleuve ; mais on espérait son retour d’un moment à l’autre.

2 novembre. — Bombay va présenter à Kamrasi les présents d’adieu : une tente, un moustiquaire, un rouleau de bendéra (cotonnade rouge), une marmite, une scie, une caisse de verroteries variées de premier choix, six paquets de fil de cuivre, plus une requête pressante pour être autorisés à quitter ses États. Le roi s’est empressé de faire dresser la tente, et il a vanté l’adresse des hommes blancs qui, au lieu de pots de terre, savent en fabriquer avec du fer. Mais après ce premier élan de satisfaction, donnant de nouveau carrière à ses sentiments cupides, il prétend que nous devons avoir encore d’autres espèces de verroterie ; et, quant au congé, il s’est borné à répondre « qu’il y songerait et nous enverrait sa décision par son kamraviona. » Le commandant en chef est effectivement venu nous prier d’attendre que les gens, chez lesquels nous devons passer, aient été prévenus, sans quoi, nous risquerions d’être molestés. Kamrasi m’envoie d’ailleurs un pot de pombé, me restitue mes albums, et me prie de lui envoyer un portrait du roi de l’Ouganda.

3 novembre. — Je lui envoie le dessin demandé, en y joignant quelques reproches sur son manque de parole, et en lui faisant annoncer que je veux partir sans délai. « Le Bana est toujours trop pressé, » me fait-il répondre ; et le Kamraviona est ensuite venu nous offrir, de la part de son maître, une charge de farine, un pot de pombé, plus deux lances pareilles à celles que j’ai reçues du roi de l’Ouganda. On me promet de plus un bouclier et deux lances qui sont destinés à Grant. Nous sommes invités à prendre patience jusqu’à ce qu’on ait obtenu l’assurance que les gens du Kidi ne nous chercheront pas querelle, ainsi qu’ils en ont manifesté le projet. S’ils persistent, on nous donnera une puissante escorte et on nous fera prendre le chemin de l’Ougungu. Encore une tentative pour nous entraîner à faire campagne contre les frères du monarque.

On devine l’accueil que je devais faire à de pareilles insinuations. Je déclarai dans les termes les moins ménagés que je refuserai tout présent qui ne serait pas offert à titre d’adieu ; que je ne voulais plus ni rien entendre, ni rien attendre ; que je ne croyais pas aux prétendus périls de la route ; que je n’acceptais les mensonges de personne, pas plus ceux d’un roi que de tout autre. Bref, je posais un ultimatum. Si le Kamraviona ne me rapportait pas immédiatement une réponse satisfaisante, les deux lances ne passeraient pas la nuit chez moi, et je les renverrais avec opprobre.

Kamrasi s’émut tout de bon : « Eh bien, dit-il, que le Bana boive en paix notre pombé, qu’il garde nos lances ; il n’entre pas dans mes vues de le retenir prisonnier. » L’ambassade est revenue m’annoncer en grande hâte que j’aurai demain ou après une audience finale, après laquelle je partirai bien escorté, pour la station où m’attendait le bateau de Pétherick.

Le lendemain, le Kamraviona vient encore réclamer des présents. Nous l’envoyons au diable, lui et son maître. « Pour qui nous prend-on ? que signifient de si grossières insultes ! Doute-t-on de notre parole ? Si ceci continue, pas un homme blanc ne reparaîtra dans ces parages. » Le Kamraviona, sans trop s’effaroucher de ces brusqueries, nous pose de la part du roi les questions suivantes : « Avons-nous un remède qui empêche les enfants de mourir en bas âge ? » C’est un inconvénient fort commun dans le pays. « Connaissons-nous un remède qui attache les sujets à la personne de leur souverain ? » J’ai à ceci une réponse toute prête : « L’intelligence du gouvernement, sa sagesse, son respect pour ce qui est juste, voilà tout ce que je connais en fait de médecines pareilles. Les enfants du roi, s’il veut nous en confier pour les faire élever en Angleterre, pourront apprendre en ce pays les conditions de ce traitement, et à leur retour, ils donneront au roi les renseignements dont il paraît avoir besoin. »

7 novembre. — Rien de plus amusant, après tous ces marchandages mesquins, ces instances éhontées, que l’attitude majestueuse de Kamrasi, lorsqu’il nous a reçus pour la dernière fois dans son palais. Du haut de son trône de peaux, il semblait nous traiter comme d’humbles esclaves, et voulait nous faire énumérer encore une fois les divers objets que nous devions lui expédier par le retour de notre escorte. Nous lui fîmes comprendre que nous n’aimions pas à revenir sur des promesses une fois faites, et comme il faisait une dernière réponse, allusion directe à son désir de nous avoir pour alliés contre ses frères, nous lui répétâmes encore une fois, qu’une intervention de ce genre n’était point autorisée par les lois de notre pays. Il lorgnait les anneaux de Grant, et les lui demanda nettement, mais sans le moindre succès. Nous lui reprochâmes, en revanche, l’indiscrétion de ses procédés, l’avertissant que, s’il ne réprimait l’intempérance de ses désirs, personne à l’avenir ne se croirait en sûreté près de lui.

8 novembre. — Le roi ne semble se préoccuper en aucune façon de ce qui nous est indispensable pour voyager. Il a fallu lui demander aujourd’hui des vaches, du beurre, et du café. Les vaches seules nous ont été envoyées ; pour le reste, il eût fallu s’y prendre d’avance, Vingt-quatre hommes nous escortent jusqu’au Gani, d’où ils rapporteront nos présents fixés d’avance et dont voici le texte : six carabines et un approvisionnement de munitions, un grand pot de métal, en bronze ou en fer, une brosse à cheveux, des allumettes, un couteau de table et tout ce qu’on pourra se procurer d’objets inconnus aux naturels de l’Ounyoro.

XV

Avant notre départ de Chaguzi, qui eut enfin lieu le 10 novembre, j’avais sollicité la permission, qui m’a été accordée, de continuer ma route sur la rivière aussi loin qu’elle serait navigable, tandis que notre bétail s’en irait à sa destination par la voie de terre. L’excellent Kamrasi, en échange de quelques capsules qu’il désirait, nous a autorisés de plus à saisir en son nom tout le pombé que nous trouverions à bord des bateaux par nous rencontrés. Les approvisionnements du palais ne se font pas d’autre manière.

Bientôt, passant de nos légers canots sur une grande barque, nous nous trouvâmes au sortir de la Kafu dans ce qui nous sembla un lac oblong, dont la largeur varie entre deux cents et mille mètres : ce prétendu lac n’était autre chose que le Nil, que nous retrouvions et dont la navigation n’est plus interrompue à partir d’Ourondogani.

Ce grand fleuve coule entre deux marges épaisses de roseaux-papyrus. Sa rive gauche est basse et marécageuse. La rive droite, au contraire, où viennent parfois chasser les habitants du Kidi et les Vouanyoro, s’élève en pente douce couverte d’arbres et de beaux convolvuli, disposés en guirlandes. Des îles flottantes, qu’on voit se mouvoir lentement à la surface du courant, chargées de roseaux, de gazons et de fougères, nous prouvent que le Nil est en pleine voie d’inondation. Parfois se montrait un hippopotame, effrayé, disaient nos gens, par la volaille que nous avions à bord. Nous donnâmes chasse à plusieurs bateaux, mais comme aucun ne portait de pombé, nous les relâchions aussitôt, et les pêcheurs qui en constituaient l’équipage reprenaient sans plus de trouble leur besogne habituelle.

La route de terre, par laquelle s’en allait notre bétail, offrait bien moins d’intérêt ; elle traverse d’interminables marécages, coupés çà et là de cours d’eau, sur l’un desquels nos gens, obligés de le traverser en bateau, se sont vus assaillis par des sauvages et ont failli perdre leurs chèvres.

C’est ainsi que dix jours de navigation nous amenèrent en vue des Chutes de Karuma, — si tant est qu’elles méritent ce nom. Elles consistent en une espèce d’écluse naturelle qui précipite les eaux entre deux roches de siénite, sur une assez longue pente d’environ dix mètres. Il y en a quelques autres de moindre importance, et une enfin, dont le bruit lointain arrive jusqu’à nos oreilles, et qui nous est signalée comme très-considérable. Le nom de Karuma leur vient d’un esprit qui, d’après les superstitions locales aurait disposé dans le courant les roches dont il vient d’être question. On nous montre aussi, dans le voisinage, un arbre sur lequel réside un autre esprit dont les attributs sont à peu près identiques à ceux du Ligna de Mahadeo, tel qu’il est adoré dans l’Inde.

On nous raconte que dans le voisinage des Grandes chutes, à l’issue d’une campagne contre les indigènes, le roi Kamrasi fit décapiter et jeter dans le fleuve une centaine de prisonniers.

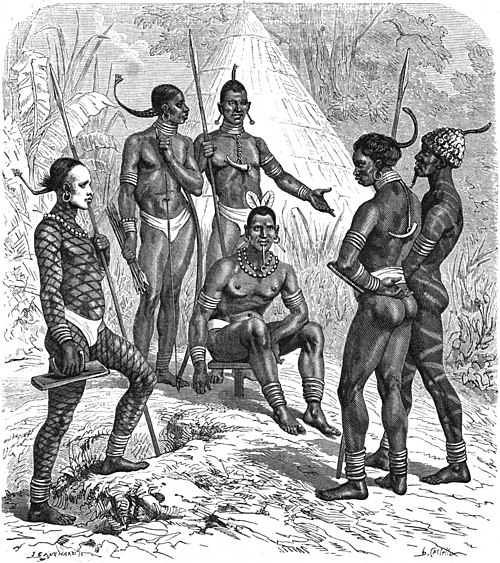

Ici commence le grand coude que le Nil décrit vers l’ouest et vers le lac Nzigé à travers une série de chutes et de rapides, qui le rendent innavigable. Ces circonstances et l’hostilité des tribus riveraines nous interdisant de descendre cette partie du fleuve, nous sommes, à notre grand regret, forcés de suivre en ligne droite la corde de cet arc géographique. Le passage du Nil nous a pris toute la journée et nous a coûté une belle vache, donnée au propriétaire du bac. Un chevreau a été immolé sur chacune des deux rives par les gens de Kamrasi, puis fendus en deux, étalés à plat sur le sol, ils forment une espèce de barrière sanglante que chaque voyageur doit franchir s’il veut s’assurer une traversée prospère. L’endroit choisi pour ce sacrifice l’a été d’après les indications d’un mzimu (littéralement un Esprit) c’est-à-dire un vieil ecclésiastique spécialement attaché au service religieux des Chutes de Karuma. Sept étapes nous conduisent au cœur du Gani, pays vassal de l’Ounyara. Jamais je ne vis gens si peu vêtus que les indigènes de cette contrée, car leur costume ne se compose guère que de verroteries, d’anneaux de fer ou de bronze et de quelques plumes ou de quelques chapelets de cauries dont ils se font une coiffure plus ou moins fantastique. Les femmes elles-mêmes se contentent de certaines fibres végétales formant une frange assez lâche et qui pendent négligemment autour de leurs hanches. Ceux de nos gens qui ont vu les Vouatuta de l’Outambara, prétendent qu’il y a identité complète dans le costume des deux races ; ce n’est peut-être pas là une remarque sans importance, car elle se réfère à une observation déjà faite à propos des Cafres zoulous que nous avons vus dans la baie Delagoa. Les hommes dressent leur chevelure avec la même bizarrerie, et l’enfant, sur le dos de sa mère, est également protégé par une moitié de gourde, comme les gens du Kidi, qu’ils paraissent redouter beaucoup : ceux-ci ne se séparent guère d’une espèce de siége très-léger et très-bas qu’ils portent partout avec eux. Leur habitat s’étend à l’est jusqu’à la rivière Asua ; le Madi, au contraire, occupe toute la contrée à l’ouest de ce méridien jusqu’au Nil, dont nous sommes séparés par de vastes espaces. Les villages sont composés de petites huttes coniques, véritables cages de bambous, posées sur un mur d’argile et revêtues de terreau gazonné. Chacune de ces petites communautés élit son propre chef, et le pays ne compte pas de sultans dont l’autorité soit reconnue dans un rayon de quelque importance. Les montagnes boisées du Gani, comme celles de l’Ounyamouési, présentent l’aspect le plus riant et le contraste du pays avec les sauvages qui le peuplent éveille l’idée d’une sorte de paradis infernal.

Nous voyons d’ici les hauteurs derrière lesquelles, s’il faut s’en rapporter à Bombay, Pétherick stationne avec ses navires ; nous voyons aussi, beaucoup plus rapprochée de nous, une montagne où nous attendent ces chasseurs d’éléphants, envoyés en avant-garde.

On conçoit l’impatience qui nous entraîne vers ce point désiré. C’est pour nous la terre promise. Aussi le 3 décembre, laissant derrière nous la moitié de l’escorte, nous poussâmes en avant, pressés que nous étions de rejoindre l’expédition de Pétherick. Ce que nous prenions alors pour son avant-garde, campait sous le 3° 10’33” de latitude nord et le 29° 36’30” de longitude est. Dès que nous fûmes en vue, au coucher du soleil, mes gens sollicitèrent l’autorisation de lâcher une salve de mousqueterie pour avertir les Turcs que nous étions là. Aux détonations de leurs carabines, riposta presque aussitôt un feu roulant, et, comme autant d’abeilles, les gens du Nord essaimèrent hors de leurs ruches sur toutes les hauteurs voisines. Il faut avoir subi un long exil chez les barbares pour comprendre le battement de cœur par lequel un voyageur salue l’approche du moment où il va se trouver parmi ses frères en civilisation. À chaque instant nous nous sentions plus émus. Un cortége militaire venait de se former et sortit du camp précédé par trois grands drapeaux rouges au bruit des tambours et des fifres. Je fis faire halte pour attendre ceux qui venaient ainsi au devant de nous. Quand ils nous eurent rejoints, un officier, nommé Mohamed, portant l’uniforme égyptien, vint se jeter dans mes bras et semblait vouloir me donner le baiser de bien-venue. Je lui rendis vigoureusement son étreinte tout en reculant la tête pour me soustraire à cette accolade trop fraternelle :

« Sous les ordres de qui êtes-vous, lui demandai-je ?

— Petrik, me répondit-il.

— Et lui-même, Pétherick, où se trouve-t-il pour le moment ?

— Vous le verrez sous peu.

— Comment se fait-il alors que vous n’arboriez pas les couleurs anglaises ?

— Nos couleurs sont celles de Debono[4].

— Quel est ce personnage ?

— Le même que Petrik… Mais venez vous installer dans le camp : nous y causerons plus à notre aise… »

Et ce disant, Mohamed fit faire volte-face à « son régiment, » deux cents hommes environ, ramassis de Nubiens, d’Égyptiens et d’esclaves de toute race qui ne cessaient de tambouriner, de présenter les armes et de faire feu sans rime ni raison. Quand nous fûmes arrivés à ces huttes, pareilles de tout point aux habitations indigènes, Mohamed nous fit asseoir sur deux lits et ses femmes vinrent nous offrir à genoux des tasses de café, tandis que d’autres serviteurs, apportant le pombé, nous préparaient un dîner dont le pain, le mouton rôti et le miel constituaient les principaux éléments.

On vida pour nous un vaste hangar, et lorsque j’y fus installé avec Grant, nos hommes reçurent ordre de se répartir comme ils voudraient dans les divers taudis ou gisaient déjà les soldats de Mohamed. Quant à ce dernier, il semblait, depuis que nous étions là, regarder sa mission comme accomplie.

« S’il en est ainsi, lui dis-je, veuillez me faire connaître les ordres que vous avez reçus. On a dû également vous laisser quelques lettres.

— Non, me répondit-il, je n’ai ni lettres, ni ordres écrits ; on m’a simplement recommandé de vous conduire à Gondokoro, dès que vous seriez arrivé. Je suis le vakil de Debono, et il me tardait bien de vous voir ici, car il y a longtemps que nous vous attendons. Nous avons employé à nous procurer de l’ivoire les loisirs que vos retards nous ont faits.

— Comment dois-je m’expliquer, repris-je, que Pétherick ne soit pas venu en personne à notre rencontre. … Et l’arbre sur l’écorce duquel Bombay m’a dit que vous nous montreriez le nom de Pétherick ?

— Vous le verrez chemin faisant. Au surplus, ce n’est pas Pétherick qui a écrit le nom, c’est une autre personne, la même qui m’a chargé de guetter votre arrivée dans ces parages. Nous ne connaissions pas ce nom, mais elle nous a garanti qu’en vous le montrant, vous sauriez de suite ce dont il est question. »

Après avoir complimenté Mohamed, je demandai à repartir le lendemain ; mais, sans oser me regarder au visage et revenant effrontément sur ses promesses, il me déclara qu’il ne pourrait me laisser partir sans lui, attendu le blâme qu’il encourrait s’il m’arrivait quelque mésaventure. Il s’étonnait, au reste, de ma précipitation, et après être resté si longtemps chez Kamrasi, je pouvais bien, disait-il, lui accorder quelques jours.

Ces quelques jours se prolongèrent jusqu’au 11 janvier. Les ajournements de Mohamed ayant épuisé ma patience, j’ai pris les devants, à son grand désespoir, en lui laissant un délai de vingt-quatre heures pour venir me rejoindre à la prochaine station.

Le 13 janvier nous conduisit à Paira, groupe de villages, situé en vue du Nil. Il s’offrait maintenant à nos yeux déroulant ses eaux majestueuses sur un lit à peine creusé, dans la direction de l’ouest à l’est ; immédiatement au-delà du fleuve, les gibels ou montagnes de Kukou se dressaient à deux mille pieds au-dessus de ses eaux. Le lendemain seulement, et lorsque, marchant parallèlement au Nil, nous fûmes arrivés à Jaifi, nous pûmes embrasser dans son ensemble, cet imposant et vaste panorama.

Apuddo. — Je n’ai pas manqué, aussitôt après notre installation, de me faire montrer l’arbre sur lequel Mohamed avait attiré mon attention. Deux signes, qui rappelaient assez vaguement la forme d’un M et d’un J, se voyaient effectivement sur son écorce, mais le travail de la végétation les avait rendus à peu près méconnaissables. En me dépeignant l’individu qui les avait tracés, les Turcs me dirent qu’il me ressemblait beaucoup et portait une barbe aussi longue que la mienne. Il était venu de Gondokoro, il y a deux ans, avec Mohamed, mais n’avait pas osé passer au delà d’Apuddo, tant on lui disait de mal des populations méridionales et tant il lui paraissait pénible de rester renfermé à Faloro, pendant toute la saison des pluies, tête-a-tête avec l’officier égyptien. J’ai su depuis que ce hardi voyageur était l’italien Miani.

La misère est grande dans ces contrées ; et tandis que les Turcs vivent aux dépens des silos à demi vides, les pauvres paysans en sont réduits à se nourrir de racines et de fruits. De plus, les chefs de villages se font l’un à l’autre une guerre acharnée.

Une nouvelle et longue série d’étapes à travers ce pays livré au pillage des brigands du nord qui usurpent le nom de négociants, nous amena le 15 février au matin à Gondokoro (lat. nord 4° 54’ 5”, long. est 31° 46’ 9”), où Mohamed, après une salve nous a conduits immédiatement chez un négociant circadien nommé Kurshid Aghar. Nos premières questions eurent naturellement trait à Pétherick ; on y répondit d’abord par un silence dont le sens nous échappait ; mais nous apprîmes à la longue que nous étions redevables à M. Debono, et à personne autre, de l’assistance qui nous avait été donnée à partir du Madi. Remerciant à la hâte l’ami de Mohamed qui était aussi le représentant de notre bienfaiteur, nous prîmes congé de lui pour aller à la recherche de Pétherick. Au bord du fleuve où plusieurs navires étaient amarres, nous vîmes accourir de loin un personnage, qu’au premier coup d’œil nous supposâmes être celui que nous cherchions ; mais l’instant d’après, je fus désabusé par la cordiale poignée de main de mon vieil ami Baker, qui doit une certaine célébrité à ses chasses dans l’île de Ceylan. Je ne saurais rendre les émotions d’une pareille rencontre : on a les mots sur les lèvres, et cependant on ne peut parler. Ce fut seulement un peu plus tard que, profitant de sa bonne hospitalité, nous apprîmes de lui, tout à loisir, ce qui s’était passé pendant notre longue absence, entre autres la terrible guerre d’Amérique et la mort du prince Albert, à qui sir Roderick Murchison m’avait présenté, peu de jours avant mon départ pour l’Afrique, et dont je me rappelais mot pour mot les flatteurs encouragements.

Baker nous apprit aussi qu’il avait emmené trois bâtiments — un Dyabir et deux Nuggers — avec des équipages bien armés, des chameaux, des chevaux, des ânes, des verroteries, du fil d’archal, bref, tout ce qui était nécessaire pour un long voyage ; et ceci, dans le but exprès de contribuer à notre salut :

« Vous me désappointez, ajoutait-il en riant ; car j’espérais vous trouver sous l’équateur aux prises avec quelque situation terrible, dont je vous aurais aidé à sortir. »

Instruit du prochain retour de Mohamed, il l’attendait. pour associer à sa fortune ceux des naturels qui auraient à s’en retourner dans leurs foyers. Trois dames hollandaises[5], obéissant à la même pensée philanthropique, étaient également arrivées ici sur un bateau à vapeur ; mais le mauvais état de leur santé les avait obligées de rétrograder jusques à Karthoum. Personne, au reste, n’avait supposé possible le voyage que nous venions d’accomplir. Mais Pétherick, qu’était-il devenu ? Il trafiquait pour le moment du côté de N’yambara, c’est-à-dire à soixante et dix milles à l’ouest de Gondokoro, bien qu’il eût pris soin, après mon départ d’Angleterre, d’ouvrir une souscription couverte jusqu’à concurrence de mille livres sterling par les amis qui, me croyant en danger, voulaient le mettre à même de nous venir en aide. C’est à eux que je dédie ce livre, faute de pouvoir leur témoigner autrement ma vive reconnaissance.

Au lieu de remonter le Nil immédiatement, comme il aurait pu le faire au dire des personnes les plus compétentes, — Pétherick, s’attardant à faire construire une embarcation, avait laissé passer en grande partie la saison favorable. Les vents du nord lui manquèrent sous le 7° de latitude, et il partit alors par la voie de terre pour se rendre à son entrepôt de N’yambara. Je dois dire qu’il avait envoyé ici un vakil, et quelques barques, qui avaient ordre d’aller le rejoindre à N’yambara et de marcher ensuite au sud de cette station, dans le but ostensible de découvrir ou je pouvais être : mais ceci était contraire aux instructions que je lui avais données en quittant l’Angleterre, non moins contraire aux intentions qu’il exprimait en ouvrant la souscription dont j’ai parlé, contraire enfin à l’opinion hautement exprimée de tous les Européens engagés dans le même commerce que lui. Ils étaient unanimes à dire que Pétherick serait allé directement à Faloro et de là plus avant dans la direction du sud, si son commerce à l’ouest du Nil ne l’avait détourné du côté de l’ouest.

Baker m’offrit ses barques pour descendre à Khartoum, mais il me demandait en même temps si je n’avais pas laissé derrière moi quelque entreprise à compléter, quelques résultats à obtenir qui pussent compenser pour lui les fatigues et la dépense considérable de l’expédition qu’il avait organisée.

Je lui parlai naturellement de ce luta (ou lac) Nzigé que j’avais eu le regret de ne pas pouvoir explorer. Je lui décrivis le Nil, tel que nous l’avions laissé dans le Chopi, se dirigeant vers l’ouest ; tel que nous l’avions retrouvé dans le Madi, venant de la même direction, navigable, assurait-on, jusqu’à Koshi et probablement aussi jusqu’au petit Luta Nzigé. Si donc il en était ainsi on pouvait, au moyen de barques construites dans le Madi, plus haut que les cataractes, ouvrir de vastes contrées aux bienfaisantes influences de la navigation. Baker parut disposé à exécuter ce plan de campagne ; il se lia peu à peu avec Mohamed qui promit de le conduire jusqu’à Faloro et auquel j’offris trois carabines par manière de gratification.

En attendant une bonne occasion lunaire pour déterminer la longitude, je demeurai à Gondokoro chez Baker, et ceci me procura l’occasion de causer à mainte et mainte reprise avec le chef de la mission autrichienne (M. Morlang) et deux de ses collègues qui, avant de quitter Kich pour retourner à Karthoum, étaient venus jeter un dernier regard sur leur ancien établissement.

Il est fort aisé de comprendre que le gouvernement autrichien se soit lassé d’entretenir ici des prédicateurs de l’Évangile. Sur vingt missionnaires qui depuis treize ans, sont venus porter la parole de Dieu sur les bords du Nil, treize sont morts de la fièvre, deux de la dyssenterie, deux autres ont dû fuir avec une santé à jamais détruite, et, en regard de tant de sacrifices, il serait impossible de placer une seule conversion qui mérite d’être signalée. Les missionnaires cependant reconnaissent aux habitants du Bari un certain degré d’élévation morale, d’intelligence et de courage ; mais les nécessités de la vie matérielle, l’absence de toute autorité protectrice, l’insécurité du travail qui engendre nécessairement la paresse, constituent des obstacles à peu près insurmontables. Les enfants indigènes viennent volontiers écouter la parole des prêtres ; plus volontiers encore, ils regardent les images et les signes extérieurs du culte, mais au bout de peu de temps, n’ayant aucun profit immédiat à tirer de leur docilité, ils s’éloignent pour aller, disent-ils, chercher de quoi vivre. Le fait est que la disette règne en général dans le pays, non par la faute du sol, naturellement fertile, mais par celle des habitants qui le cultivent à peine, dévorent les moissons à moitié vertes, et vivent ensuite ou de poisson pêché dans le fleuve, ou de tortues ramassées à l’intérieur des terres.

Les dignes prêtres, dont je parle, n’ont jamais eu à se plaindre des indigènes. Ceux-ci étaient même favorablement disposés pour les Européens jusqu’au moment où les trafiquants du Nil Blanc sont venus, par des atrocités sans pareilles, semer ici des ferments de haine et de vengeance. C’est à partir de ce temps que les missionnaires, envisagés comme précurseurs de toutes ces abominations, ont vu leurs pieux efforts frappés d’une stérilité irrémédiable. L’oisiveté forcée à laquelle ils se trouvaient ainsi condamnés a plus fait que tout le reste pour décimer leur petite cohorte, en les poussant à des excès de régime que l’ardeur du climat rend essentiellement insalubres.

Ce fut à Gondokoro que je reçus mes premières correspondances d’Angleterre ; ce fut là que sir Roderick Murchison m’annonça que la Société royale de géographie m’avait décerné sa grande médaille (Founder’s Medal) pour avoir découvert, en 1858, la Victoria N’yanza.

Le reste de mon voyage vers Alexandrie ne fut pas sans incidents et fit passer sous mes yeux des tableaux tout à fait dignes de la description que j’aurais pu leur consacrer en d’autres circonstances. Mais il me semble que j’ai mis la patience du lecteur à une épreuve très-suffisante, et je ne veux pas surcharger ma relation de ce qui ne se rattache pas directement au grand problème dont je poursuivais la solution. Je termine donc ce voyage, après vingt-huit mois de travaux, par quelques explications ayant pour but de comparer les diverses branches du Nil avec ses affluents et d’établir leur valeur respective.

Le premier de ces affluents, le Bahr-El-Ghazal nous étonna singulièrement ; en effet, le grand lac marqué sur nos cartes à l’extrémité d’un coude formé par le Nil, était remplacé par une simple pièce d’eau, une espèce d’étang, perdu pour ainsi dire dans un océan de roseaux. Le vieux Nil semblait passer avec dédain devant cette insignifiante annexe d’où l’on arrive bientôt devant la branche de la rivière Saubat qui sous le nom de Géraffé constitue le second affluent du grand fleuve ; elle décrit en y tombant une courbe gracieuse ; son courant est rapide et paraît profond, mais sa largeur ne s’étend pas sur plus de cinquante pieds.

Vient ensuite le Saubat lui-même (sous le 29° de longitude est, et le 9° 20’48” de latitude nord), plus large mais moins rapide que la Géraffé. Le Nil est considérablement accru par cette double addition, mais il n’avait cependant pas le noble aspect qui nous avait tant frappés immédiatement après la saison des pluies pendant notre navigation sur les canots de l’Ounyoro.

Le Saubat se déverse dans le Nil par une troisième branche devant l’embouchure de laquelle je passai malheureusement sans être prévenu. Celle-ci du reste est assez connue, et mes regrets s’en trouvent diminués d’autant.

Il faut parler maintenant de ce fameux Nil Bleu qui, même comparé à la Géraffé, simple branche du Saubat, n’est qu’une très-mesquine et très-insignifiante rivière. Alimenté selon toute apparence par quelques chaînes de montagnes, il doit être sujet à de grandes fluctuations périodiques. J’ai rarement subi un désappointement pareil à celui que m’a causé la vue de ce cours d’eau si célèbre, et je suis convaincu, que si on l’isolait du Nil Blanc, le Bahr-el-Arzek se perdrait, absorbé dans les sables, avant d’atteindre la Basse-Égypte.

Ce que j’ai dit du fleuve Bleu s’applique à la rivière Atbara, le dernier des affluents que je passe en revue ; c’est encore un torrent de montagnes qui déborde pendant la saison des pluies, et qu’ensuite les ardeurs du soleil dessèchent à peu près complétement.

J’en avais assez vu désormais pour être convaincu que le fleuve Blanc, qui sort du N’yanza par les chutes de Ripon, est bien le vrai Nil, le père des fleuves, car il l’emportait d’une manière éclatante sur tous ceux qui venaient s’y embrancher, et cela dans la saison sèche, qui est la meilleure époque pour apprécier l’importance permanente et les forces relatives de ces rivières.

Quant au petit Luta Nzigé, je me rallierai volontiers à l’hypothèse du docteur Murie, que je rencontrai à Gondokoro. La manière dont nous avions devancé le débordement du Nil, entre les chutes de Karuma et Gondokoro, lui faisait présumer que le Luta est un grand réservoir du Nil, que ce fleuve avait peu à peu rempli pendant notre séjour au Madi, et qui, se trouvant près de déborder justement à l’époque où nous quittâmes ce pays, déversait son trop-plein vers le nord, en même temps que nous y marchions nous-mêmes. Cette théorie, applicable aux décroissances partielles du Nil, explique aussi l’extrême lenteur avec laquelle ses débordements atteignent l’Égypte.

Quant aux « fidèles » que j’avais emmenés si loin de leur pays, et dont je n’avais plus à réclamer les services, je ne me séparai pas d’eux à Alexandrie sans leur assurer leur rentrée dans leur patrie avec un supplément de salaire, égal à une année de service ; plus, pour chacun, une plantation « d’hommes libres, » et une dot équivalente à dix dollars quand il lui plairait de prendre femme.

J’ai su, depuis mon retour en Angleterre, que sous la conduite de Bombay ils avaient tous atteint en sûreté Zanzibar, ou le colonel Playfair, récemment nommé consul, leur a manifesté l’intérêt le plus cordial. Je sais aussi qu’ils ne demandent qu’à me suivre encore une fois si, réalisant mes rêves les plus ambitieux, je traverse un jour l’Afrique de l’Est à l’Ouest, dans la zone la plus fertile.

- ↑ Suite et fin. — Voy. pages 273, 289, 305, 321, 337 et 353.

- ↑ Déversoir le plus occidental du lac N’yanza.

- ↑ Une carabine double, une boîte de fer-blanc, une couverture brune et une rouge, dix paquets de fil d’archal, quatre chaussettes pleines de verroteries diverses, deux autres de perles œufs de pigeon bleus et blancs, un canif, deux volumes, un anneau de caoutchouc, un mouchoir rouge, un sac de capsules, une paire de ciseaux, un pot de pommade, une bouteille, une poire à poudre, sept livres de poudre, un nécessaire, une boîte à cirage, une serrure et sa clef, quatre poignées de bronze, huit douilles de même métal, sept pièces d’indienne, sept de bindera, un sac d’étoffe rouge, une paire de lunettes, une boîte d’allumettes phosphoriques.

- ↑ Voyez Tour du Monde, tome II, pages 348-352.

- ↑ Les dames de Tinné. L’une d’elles, dit-on, vient de mourir.