Les périodes végétales de l’époque tertiaire/10

LES PÉRIODES VÉGÉTALES

DE L’ÉPOQUE TERTIAIRE[1].

Sous-période mollassique. — Cette seconde sous-période est celle qui correspond à l’invasion et au séjour prolongé de la mer miocène. Cette mer est la dernière qui ait pénétré notre continent, et l’ait découpé en archipels et en péninsules, comme l’avait fait auparavant la mer nummulitique, et plus anciennement celles du lias et de l’oolithe. À l’ouest, la mer des faluns, qui ne communiquait pas directement avec celle de la mollasse, occupait une partie du bassin actuel de la Garonne ; elle y formait un golfe qui s’étendait au pied des Pyrénées, dans les alentours de Toulouse, et jusqu’auprès d’Albi. Entre Poitiers et Blois, cette même mer remontait le cours de la Loire, et prolongeait vers la Limagne d’Auvergne une sorte de fiord sinueux. La mer de la mollasse ne couvrait pas la ligne même des Alpes, comme l’avait fait celle des nummulites : après avoir pénétré dans la vallée du Rhône et s’être avancée jusqu’en Suisse par la basse Saône, les environs de Lyon et la région du Jura, elle remplissait la partie plate de la Suisse, au nord du massif alpin, dont le relief commençait à s’accentuer, et de là, à travers la Bavière, elle tenait la vallée entière du Danube. En Italie, la mer miocène suivait le pied des Alpes, et contournait en l’échancrant, la plage occidentale de l’Adriatique ; elle circonscrivait ainsi une grande terre en forme de péninsule, qui rattachait la région des Alpes à celles de l’Illyrie, de la Thrace et d’une section de la Grèce, et à la quelle M. Heer donne le nom de Pennino-carnienne. Cette terre jouait sans doute un rôle considérable dans l’économie de l’Europe contemporaine dont elle contribuait à accentuer la physionomie géographique ; la Provence en faisait partie, située à son extrême occident. Découpée en fiords étroits et multiples, celle-ci accusait par son orographie encore visible, l’aspect que présentent de nos jours les côtes de la Scandinavie ou celles du littoral dalmate. La manière dont s’opéra sur ce point l’invasion mollassique est d’autant plus facile à observer que les premiers dépôts marins se superposent, sans lacune ni brusquerie, aux derniers lits formés au sein des lacs aquitaniens, envahis par les eaux salées. À Aix, à Manosque même, aux environs d’Apt et de Forcalquier, la transition entre les deux systèmes est visible ; il est également visible que cette transition eut lieu sans effort, et l’on voit les sédiments marins, d’abord incohérents et ferrugineux ou marno-vaseux, se lier intimement avec les sédiments lacustres, en montrant vis-à-vis de ces derniers une parfaite concordance des plans respectifs de stratification. Cette substitution d’un terrain plus récent à un autre terrain qu’il recouvre est cependant loin d’être universelle. La mer de la mollasse n’atteignit et ne submergea pas en Provence tous les niveaux précédemment occupés par les lacs aquitaniens ; en d’autres termes, le périmètre de cette mer fut loin de coïncider partout avec celui des eaux lacustres aquitaniennes. Il faut supposer qu’il y eut alors des mouvements du sol, suffisants pour émerger certains points de la contrée, en abaissant les autres de façon à donner accès aux flots marins qui les submergèrent. Une très-belle coupe qui existe à Carry, au bord même du golfe actuel de Marseille, et qui présente des lits marins d’un âge plus reculé que la mollasse de l’intérieur du pays, sert à démontrer que l’invasion eut alors lieu du sud au nord, et que, dans cette direction, la mer miocène à son début ne cessa de progresser et d’empiéter, de même que lors de son retrait, le mouvement de recul s’effectua du nord au sud par étapes graduelles, en sorte que le bas Rhône et les parties attenantes du Gard et de l’Hérault restèrent occupés par une mer mio-pliocène, alors que celle-ci avait quitté les environs de Lyon, la Suisse entière et le haut Danube.

Il est difficile de ne pas admettre que cette mer miocène n’ait été pour l’Europe qu’elle rendait semblable à l’archipel Indien une cause puissante d’adoucissement du climat. Une température égale, clémente durant l’hiver, pluvieuse pendant l’été, n’a cessé, tant qu’elle a persisté, de régner sur notre continent et d’y favoriser le maintien d’une végétation aussi riche que variée. Le refroidissement de la zone tempérée actuelle ne s’arrêta pas, mais il ne fit que des progrès très-lents, sensibles seulement si l’on considère la marche envahissante des genres à feuilles caduques, particulièrement de ceux qui sont l’apanage le plus ordinaire de nos contrées ; on les voit alors se multiplier partout et obtenir finalement la prédominance.

Parmi ces genres, il faut citer principalement celui des Peupliers, qui ne furent jamais si puissamment développés et si variés que dans l’âge miocène. L’Europe mollassique était certainement plus riche en Peupliers que le monde entier ne l’est maintenant. Toutes les sections du genre étaient représentées sur notre sol, et plusieurs des formes vivantes paraissent être des descendants à peine modifiés des espèces de cette époque.

Il en est ainsi du Populus euphratica, Oll., ou Peuplier coriace, qui croît le long des grèves humides, sur le bord des ruisseaux et des fleuves, en Algérie, près du Jourdain et de l’Euphrate. C’est à cet arbre que fait sans doute allusion le verset poétique si connu du psaume (de Jérémie), super flumina Babylonis : « Sur les rives du fleuve de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré au souvenir de Sion. Aux saules qui s’avançaient jusqu’au milieu des eaux, nous suspendîmes nos instruments de musique… » Effectivement les feuilles du Peuplier de l’Euphrate sont très-variables ; tantôt ovales, tantôt cordiformes, entières ou dentées, elles s’allongent d’autres fois et se rétrécissent de façon à ressembler à celles des Saules ; ses rameaux flexibles et abondants rappellent à l’esprit ceux du Saule pleureur, arbre d’origine chinoise, introduit à une époque relativement récente et que les Hébreux n’ont certainement jamais connu.

Le Populus mutabilis ou Peuplier à feuilles changeantes, si répandu à Œningen, et dont on retrouve tous les organes, rappelle à s’y méprendre le Populus euphratica. Il a depuis quitté l’Europe, et comme tant d’autres espèces tertiaires que les progrès continus du refroidissement ont chassés vers le sud, il revit presque sans changement dans son homologue actuel de l’Afrique boréale et de l’Asie occidentale. Beaucoup de formes européennes miocènes sont en effet trop rapprochées par tous leurs caractères visibles d’espèces encore vivantes, dispersées dans la zone tempérée chaude des deux continents, pour ne pas admettre un lien de filiation des secondes par les premières. Quelques-unes de ces espèces, dites homologues des plantes tertiaires, sont encore à portée de nos frontières, comme si l’événement qui les a frappées d’ostracisme était récent et n’avait eu d’autre effet que de les rejeter en dehors des limites de notre continent.

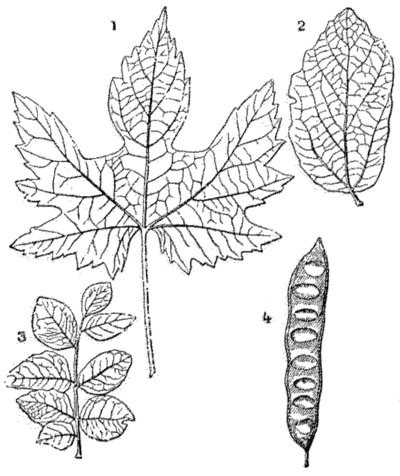

Le Platane, le Liquidambar, le Planère ou Orme de Sibérie, le Pterocarya ou Noyer du Caucase sont justement dans ce cas (voy. la fig. 2). D’autres fois, c’est plutôt en Amérique qu’il faut aller chercher les végétaux similaires de ceux que comprend la flore miocène d’Europe et de là la supposition exempte d’invraisemblance d’anciennes connexions géographiques rejoignant les deux continents. Il est vrai que ces sortes de liaisons d’espèces s’expliquent encore mieux par des immigrations venues du pôle, qui auraient déversé les végétaux particuliers aux contrées arctiques dans des régions plus méridionales, vers lesquelles ces végétaux auraient rayonné comme d’un centre, en divergeant dans plusieurs directions à la fois. C’est ainsi que le phénomène, si connu des botanistes, des genres à espèces disjointes, c’est-à-dire séparées par de grands espaces, et distribuées à la fois dans les deux continents, s’expliquerait de la façon la plus naturelle, sans qu’il fût même nécessaire d’évoquer l’intervention de mouvements physiques trop fréquents, de nature à bouleverser l’économie géographique du globe.

Lors du miocène et tant que persista la mer mollassique, on voit la végétation européenne offrir une association d’espèces congénères de celles que nous avons sous les yeux, bien que généralement distinctes de celles-ci à plusieurs égards, et de types décidément étrangers à l’Europe, qui se marient harmonieusement entre eux pour former un ensemble dont la richesse a lieu d’étonner. Quelques-uns de ces types paraissent ne plus exister nulle part ; ils ont pu cependant, grâce à l’abondance des vestiges qu’ils ont laissés, être définis avec précision. Je citerai en exemple les Podogonium, sortes de Légumineuses Cæsalpiniées, analogues aux Gleditschia, aux Tamarindus, aux Copaifera, mais en réalité différant de tous les genres actuels. Leurs feuilles, abruptement pinnées, étaient divisées en folioles nombreuses ; leurs fruits consistaient en un légume déhiscent, monosperme et pédicellé, dont la graine unique, poussée à la maturité en dehors des valves, demeurait adhérente au trophosperme par un court funicule.

Les Fougères se rapprochent graduellement des formes encore existantes, du moins si l’on consulte les pays situés au sud de l’Europe. L’Adiantum renatum, Ung., est l’ancêtre de l’A. reniforme, L., des Canaries ; le Pteris pennæformis, Hr., ressemble au P. longifolia, L. ; le P. œningensis, le Woodwardia Rœssneriana sont les parents incontestables de notre P. aquilina et du W. radicans. L’Osmunda Heerii, Gaud., diffère réellement très-peu de l’O. regalis, L.

Les Conifères dominantes appartiennent toujours aux trois types Séquoia, Taxodium, Glyptostrobus ; il s’y joint probablement aussi des Thuya et des Torreya et sûrement un Salisburia qui se confond spécifiquement avec notre Ginkgo ou Salisburia adiantifolia du Japon.

Les Graminées se multiplient, parmi les Monocotylédones, et forment partout des gazons, servant de pâture aux herbivores qui tendent partout aussi à se répandre. Quelques Palmiers se montrent encore, mais ils sont de plus en plus clair-semés, et ce sont les derniers qui aient habité l’Europe centrale.

Les Bouleaux, les Aulnes, les Charmes, les Ormes, les Saules, les Platanes, sont alors répandus en tout lieu. Les Érables n’ont jamais été plus florissants, plus nombreux et plus diversifiés. L’ampleur de leur feuillage augmente ; on recueille leurs divers organes ; plusieurs de leurs espèces se trouvent reconstituées, comme s’il s’agissait des plantes d’un herbier. Les Myricées continuent à se montrer sous les formes les plus variées, et les Comptonia en particulier attirent l’attention par la richesse et l’élégance de leurs formes, lorsque l’on songe à l’unique Comptonia vivant, perdu aujourd’hui dans les sables marécageux de la Pensylvanie. La plupart des figuiers sont entachés de certains doutes qui s’opposent à leur exacte détermination ; le plus fréquent de tous, le Ficus tiliœfolia, Al. Br., n’échappe pas à cette remarque ; il pourrait tout aussi bien dénoter un Pterospermum qu’un Ficus ; mais s’il a réellement appartenu à ce dernier genre, il se place à côté du Ficus bengalensis, L., ou figuier des Banians.

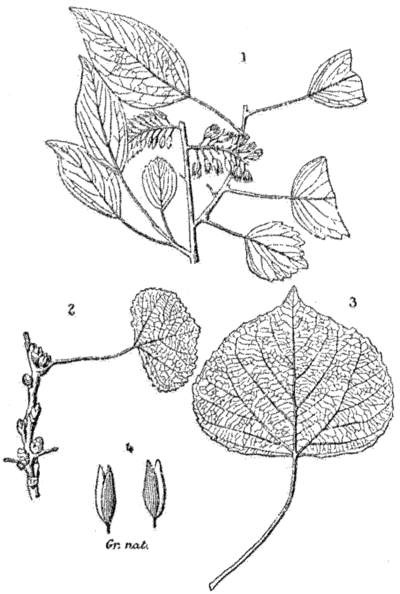

1. Populus mutabilis, Al. Br. Rameau avec fruits. — 2-4. Populus latior, Hr. 2. Rameau. 3. Feuille. 4. Fruits.

Si nous tournons nos regards vers les chênes, nous remarquons à Œningen des chênes verts, analogues à ceux du Mexique et de la Louisiane ou reproduisant l’aspect des Cerris à feuilles semi-persistantes de l’Asie ; cependant, des formes plus rapprochées de celles que nous avons sous les yeux commencent dès lors à s’introduire au sein des bois montagneux ; elles se répandront peu à peu, et la physionomie de quelques-unes d’entre elles semble montrer que leur feuillage se flétrissait sous l’influence de la saison froide.

La flore du mont Charray en Ardèche est instructive à cet égard ; elle est rangée dans le miocène supérieur et comprend avec des Érables, des Charmes (Ostrya)[2], des Châtaigniers, un certain nombre de chênes qui leur étaient associés. Ces chênes encore inédits sont accompagnés de leurs fruits ou du moins de leurs cupules, et leur étude (voy. la fig. 5) prouve que les sections ilex et cerris étaient alors représentées dans l’Europe méridionale par des formes voisines du Quercus ilex, L., et des Q. cerris, L. et pseudosubert, Sant. Les Chênes de la section de nos robur ne se font voir encore nulle part ; mais on les rencontre un peu plus tard dans le pliocène inférieur d’Auvergne. Les Laurinées continuent à être puissantes ; elles touchent pourtant au moment de leur déclin qui, une fois inauguré, ne s’arrêtera plus. Les genres Laurus, Persea, Benzoin, Oreodaphne, Cinnamomum et Camphora s’avancent encore jusqu’au centre de l’Europe et y mûrissent leurs fruits, grâce à la douceur des hivers et à la chaleur égale et longtemps prolongée des étés.

Aux végétaux qui précèdent, il faut ajouter des Myrsinées, des Sapindacées, des Araliacées, des Magnoliacées et des Anonacées, des Stereuliacées, de nombreuses Célastrinées, de puissantes Juglandées, des Térébinthacées et finalement des Légumineuses variées, pour tracer une esquisse rapide et cependant incomplète de la végétation contemporaine de la mer de la mollasse et de celle des faluns.

Certains types, auparavant inconnus en Europe, comme celui des Tilleuls, commencent à se montrer, en y venant par la direction du nord ; les exemples répétés de Celtis ou Micocouliers sont bien authentiques, et les Ormes affectent des caractères qui permettent de les confondre avec l’Ulmus campestris, L., de l’Europe actuelle.

À cette époque, notre continent possédait un Tulipier (fig. 6, 4), un Liquidambar (fig. 2, 4-5), un Platane (fig. 2, 2-3), une Vigne très-peu différente de la nôtre (fig. 8, 1), un Robinier dont on a signalé à la fois les feuilles et les fruits (fig. 7, 2-3). Les aigrettes plumeuses recueillies à Œningen prouvent la présence de nombreuses Synanthérées ; l’Europe comprenait encore des Frênes, des Lauriers-Roses, des Cornouillers, des Viornes, des Clématites et une foule d’autres types que nous sommes forcé de passer sous silence. Cependant, une curieuse Hamamélidée (fig. 8, 2), le Parrotia fagifolia, Hr., doit être mentionnée, parce qu’elle a été observée dans les régions arctiques et qu’elle se retrouve, bien après la fin du miocène, dans les marnes avec Elephas meridionalis du midi de la France, en compagnie du Planera Ungeri (voy. fig. 2, 1), dont l’homologue vivant existe de nos jours en Crète, tandis que l’Hamamélidée la plus rapprochée du Parrotia fagifolia, le P. persica, est indigène de la Perse, comme l’indique son nom.

C’était donc au total une riche et noble végétation que celle qui couvrait l’Europe au temps de la mollasse ; elle offrait un mélange harmonieux de formes maintenant dispersées dans des régions très-diverses ; son opulence, sa variété, la beauté des forêts, l’élégance des massifs qui servaient de rideau aux eaux dormantes ou accompagnaient le bord des fleuves, tout s’accordait en elle pour étaler un merveilleux spectacle, qu’il n’était pas encore donné à l’homme de saisir ni d’apprécier.

Il est vrai qu’on a prétendu faire remonter jusqu’au miocène les premiers vestiges de notre race, mais d’autres observations portent à rejeter ces indices comme ne s’appuyant sur rien de réel, et l’évolution encore imparfaite de plusieurs séries de Mammifères, parmi lesquels les ruminants n’avaient encore d’autres représentants que des cerfs et des bouquetins, est bien faite pour servir de confirmation à ces doutes. Les Pachydermes dominent toujours dans la faune mollassique ; les tapirs et les rhinocéros ont remplacé les anthracotheriums ; les mastodontes précèdent les éléphants et les hipparions du miocène supérieur annoncent les chevaux encore absents.

De nombreuses localités du temps de la mollasse, riches en empreintes végétales, ont offert à plusieurs savants d’innombrables documents sur la flore de cet âge, qu’ils ont dépouillés de manière à en reconstituer fidèlement le tableau.

Les lignites de la Wétéravie (Salzhausen, Rockenberg, etc.), Gunzbourg en Bavière, Bilin en Bohême, Menat en Auvergne, le mont Charray en Ardèche, Œningen en Suisse, Parschlug et Gleichenberg en Styrie, Tokay en Hongrie, Stradella en Italie, sont les principales de ces localités dont quelques-unes sont justement célèbres.

Je ne veux parler ici que de la plus remarquable et de la mieux explorée de toutes, celle d’Œningen, près de Schaffouse, qui résume, pour ainsi dire, en elle toutes les autres, et qui renferme non-seulement des plantes, dont M. Heer a décrit près de 500 espèces (475), mais de nombreux restes d’animaux : mammifères, oiseaux, reptiles et poissons, mollusques et crustacés, arachnides, insectes ; ces derniers ont fourni plus de 800 espèces. C’est à Œningen qu’on a recueilli la grande Salamandre, Andrias Scheuchzeri, Holl., dont le type vivant a été retrouvé au Japon (Andrias japonicus, Tem.). Les immenses travaux de M. Heer qui ont eu à la fois pour objet les végétaux et les insectes de ce dépôt ont suggéré à cet auteur des rapprochements ingénieux et l’ont amené à des inductions à la fois si hardies et si précises sur l’ancienne configuration des lieux, sur les événements physiques et biologiques dont ils furent le théâtre, sur les caractères de la flore, la nature du climat et l’ordre des saisons, à l’époque où s’accumulèrent les plaques fossilifères, que je ne puis mieux faire que d’emprunter les détails suivants aux publications de mon savant ami, surtout à son livre intitulé Le monde primitif de la Suisse. Selon l’exposé de M. Heer, les eaux du lac d’Œningen subirent dans le cours des âges de grandes transformations qu’il est naturel d’attribuer aux caprices de la rivière qui avait sur ce point son embouchure ; mais il est en même temps possible qu’un relèvement et un affaissement du sol, provenant de mouvements volcaniques, y aient aussi contribué.

Dans une assise inférieure, nommée couche à insectes, et composée d’environ deux cent cinquante lamelles ou feuillets, on distingue jusqu’aux saisons qui ont dû présider à la formation de chacun d’eux. Les fleurs de Camphrier, associées à des feuilles de Peuplier, annoncent le printemps. Les fruits d’Orme, de Peuplier et de Saule, réunis sur la même plaque, font naître la pensée du commencement de l’été ; enfin les fruits de Camphrier et de Diospyros, ceux de la Clématite et de plusieurs Synanthérées rassemblés pêle-mêle marquent l’approche de l’automne.

L’arbre le plus commun est un Érable, Acer trilobatum, Al. Br., qui devait vivre sur un point rapproché des anciennes eaux ; il en est de même des Peupliers, Populus latior et P. mutabilis (fig. 1), d’un Sapindus, S. falcifolius, Hr., d’un Noyer, Juglans acuminata, Al. Br., et des Podogonium. Ces derniers, associés à de nombreuses Laurinées et à plusieurs Chênes, formaient sans doute de grandes forêts. Les plantes aquatiques proprement dites sont rares, mais celles qui servaient aux eaux de bordure immédiate, comme les Roseaux, les Massettes, un bel Iris, I. Escheri, Hr., des Joncs et des Cypéracées, sont au contraire fort répandues.

L’hiver était particulièrement doux ; il suspendait quelque peu, sans l’interrompre réellement, le cours de la végétation. Dans l’opinion de M. Heer, les Saules, les Platanes, les Liquidambars et le Camphrier fleurissaient dès le mois de mars, comme ils le font actuellement à Madère.

La coïncidence des fourmis ailées (les fourmis perdent leurs ailes vers le milieu de l’été) et des fruits mûrs de Podogonium, situés à la surface de la même plaque, indique le moment de l’année où ce type aujourd’hui perdu achevait le développement de ses fruits et disséminait ses graines, après avoir fleuri dès le premier printemps.

Les orages étaient sans doute fréquents et les pluies abondantes à cette époque de l’année ; les feuilles, les fleurs, les rameaux, fréquemment arrachés aux branches des arbres et des arbustes étaient entraînés violemment jusque dans le fond des eaux. La proportion considérable de végétaux à feuilles persistantes que l’on observe, fait voir que la nature végétale ne se livrait pas à un repos complet. Les fleurs ou les fruits se montraient çà et là toute l’année, et, selon l’expression même de M. Heer, « la vie ne disparaissait jamais entièrement de ces forêts primitives ; elle se renouvelait en répandant à profusion ses richesses, et réalisait en Europe le tableau de ces zones bénies où de nos jours la végétation ne perd jamais son activité. » Le climat d’Œningen est assimilé à celui de Madère, de Malaga, du sud de la Sicile, du Japon méridional et de la Géorgie par le savant professeur de Zurich, qui lui assigne une moyenne annuelle de 18 à 19 degrés centigrades.

Telle était l’Europe jusqu’au temps où la mer de la mollasse opéra son retrait. À ce moment, s’ouvre la dernière des périodes entre lesquelles se partage l’ensemble des temps tertiaires, la période pliocène ; c’est elle qui nous reconduira, à travers une longue série d’oscillations, jusqu’au seuil de l’âge moderne. Elle ne sera pas terminée que l’homme se sera glissé en Europe, en y laissant des vestiges assurés de sa première apparition. Cte G. de Saporta

Correspondant de l’Institut.

— La suite prochainement. —