Souvenirs d’une cocodette/2

CHAPITRE II.

a mère, comme on le pense bien, ne

me pardonna jamais la position où je

l’avais surprise. Comme on ne peut

pas savoir jusqu’à quel point précis

s’étend l’ignorance, ou la niaiserie, ou même la

rouerie d’une jeune fille, elle dut se demander

avec une anxiété bien naturelle, si j’avais compris

ce qu’elle faisait dans la position que j’ai

décrite, conjointement avec M. Gobert, ou plutôt

dans quelle proportion j’avais dû comprendre.

Jamais, tant qu’elle vécut, elle ne me fit le moindre

reproche au sujet de mon indiscrétion,

jamais elle n’y fit la moindre allusion. Son attitude

avait l’air de dire que « rien de particulier

n’était arrivé, que je n’avais rien vu, rien deviné, »

et je dois avouer que, les circonstances étant

données, cette conduite n’était pas du tout malhabile[3].

a mère, comme on le pense bien, ne

me pardonna jamais la position où je

l’avais surprise. Comme on ne peut

pas savoir jusqu’à quel point précis

s’étend l’ignorance, ou la niaiserie, ou même la

rouerie d’une jeune fille, elle dut se demander

avec une anxiété bien naturelle, si j’avais compris

ce qu’elle faisait dans la position que j’ai

décrite, conjointement avec M. Gobert, ou plutôt

dans quelle proportion j’avais dû comprendre.

Jamais, tant qu’elle vécut, elle ne me fit le moindre

reproche au sujet de mon indiscrétion,

jamais elle n’y fit la moindre allusion. Son attitude

avait l’air de dire que « rien de particulier

n’était arrivé, que je n’avais rien vu, rien deviné, »

et je dois avouer que, les circonstances étant

données, cette conduite n’était pas du tout malhabile[3].

Mais ce ne fut pas sans une terreur instinctive que je la vis redoubler de cajoleries pour captiver l’affection de mon père. Chaque fois qu’elle se montrait ainsi démonstrative et plus que tendre[4], on pouvait être sûr qu’elle prenait ses précautions pour obtenir une chose qui coûtait au brave homme.

Cette fois, c’était moi qui devais payer les frais des tendresses maternelles. Voici comment.

Conseillée vraisemblablement par M. Gobert, qui se donnait pour un homme habile, ma mère, qui pouvait croire à une intention préméditée de ma part d’espionner ses actions, de la gêner même, peut-être, — redoutant[5] sans doute aussi d’être exposée à rougir devant moi, — ma mère donc, pour vivre à sa guise, forma le dessein de se débarrasser de moi, de me faire sortir de la maison.

Mais la chose n’était pas facile. À seize ans, quoique toute formée, je ne pouvais encore être mariée, et, d’ailleurs, nous n’avions aucun soupirant sous la main. Elle s’avisa de dire que mon instruction n’avançait pas, à la maison, que j’étais paresseuse et ne songeais qu’à la toilette. De là à faire naître l’idée de m’envoyer dans une maison d’éducation, pour y compléter mes études, il n’y avait que l’épaisseur d’un mauvais sentiment, et c’était peu de chose pour une femme qui vivait dans la dépendance[6] de M. Gobert. Mais, dans cette circonstance, ma mère devait savoir qu’elle aurait deux résistances à vaincre, la mienne et celle de mon père. Elle fit adroitement tout ce qu’il fallait pour les faire plier toutes deux.

Quoique je ne m’attendisse à rien de précis, je sentais instinctivement qu’un orage était sur ma tête. Ma mère se montrait trop bienveillante pour moi, trop tendre pour mon père. Mes soupçons devaient s’éveiller forcément. Quand nous étions à table, tous réunis, le Gobert à sa droite[7], elle ne laissait pas échapper une occasion de s’extasier sur ma précoce intelligence. « J’étais le portrait vivant de mon père, » disait-elle, « il ne me manquait que de l’instruction. Il était bien fâcheux qu’on n’eût pas eu l’idée, depuis longtemps, de me faire passer quelques années dans une de ces maisons spécialement affectées à l’éducation des jeunes personnes de bonne famille, comme on en trouve dans toutes les capitales de l’Europe, et surtout à Paris. »

« que l’idée n’était pas mauvaise, mais qu’il était bien tard pour l’adopter, que j’avais seize ans et qu’il faudrait bientôt songer à me marier. »

Le Gobert, à qui personne, même maman, du moins devant moi, n’avait demandé son avis, découvrait alors imprudemment son jeu et se hâtait de dire que, selon lui, il n’était jamais trop tard pour adopter une idée jugée bonne, qu’il était imprudent d’ailleurs de marier une jeune hile avant qu’elle eût au moins vingt ans accomplis.

— Pourquoi pas quarante ans ! ripostai-je un jour avec une naïve indignation.

— Aimée, me dit sévèrement mon père, tu viens de laisser échapper une belle occasion de ne pas parler.

Si les choses avaient dû se passer en discussions, je n’aurais eu que peu d’inquiétudes. Malheureusement, ma mère avait toujours eu une préférence marquée pour l’action. J’ai déjà dit qu’elle accablait mon père de démonstrations de tendresse. Chaque fois que je la voyais l’embrasser ou lui dire des flatteries, je me sentais frémir jusque dans la moelle des os. Un matin, comme mes sœurs et moi entrions dans sa chambre, selon notre habitude, pour lui souhaiter le bonjour, je fus très effrayée de trouver le lit vide.

Les draps étaient tout froids et n’avaient pas été foulés. Comme nous restions là à nous regarder, nous vîmes notre belle maman, plus fraîche, plus rose, plus jolie, mieux épanouie que jamais, qui sortait de la chambre de notre père. Elle était en chemise, nu-pieds, et portait sous le bras son oreiller garni de dentelles. Depuis plus de seize ans que j’étais au monde, c’était la première fois qu’il m’arrivait, à l’exception de l’incident Gobert, de prendre ainsi ma mère pour ainsi dire « sur le fait. » Ce matin-là, confuse de mon peu de chance, pendant que mes deux sœurs se jetaient au cou de maman, je tournai les talons un peu vite, et, quand je fus rentrée dans ma chambre, je me laissai tomber sur une chaise et je m’écriai :

— je suis cuite !

J’étais cuite, en effet, et bien plus cuite encore que je n’aurais jamais eu l’idée de le soupçonner. Le même jour, immédiatement après déjeûner, mon père me fit appeler dans sa bibliothèque, et, dès que j’y entrai, je vis, à ses manières, qu’il avait une confession pénible à me faire.

Il m’avait fait asseoir sur ses genoux, me tapotait les joues de la main, m’embrassait.

— Ma grande et belle fillette, me dit-il, enfin, je fais appel à ton affection pour moi : j’espère que tu vas être raisonnable.

— Est-ce que je ne le suis pas toujours, papa ?

— Si, mais en cette occasion, il faut l’être plus que jamais.

— Quelle occasion ?

— Tu ne fais rien ici, tu perds ton temps. Ton instruction n’avance pas. Tu ne t’occupes que de musique et de chiffons.

Et comme il vit que j’allais interrompre la leçon qu’il avait apprise sur l’oreiller[8] :

— Ta mère et moi, nous avons décidé, reprit-il, que tu entrerais au couvent. Oh ! seulement, ajouta-t-il, d’une voix tremblante d’émotion, seulement jusqu’au jour de ton mariage. C’est l’affaire de deux ou trois ans.

Je m’étais méprise à ce mot de « couvent. »

— Comment pourrai-je me marier si tu me fais religieuse ! lui dis-je en pleurant.

L’excellent homme pleurait avec moi ; il me serra contre son cœur, s’efforça de me rassurer, m’expliqua, non sans embarras, qu’il ne s’agissait pas de prendre le voile, mais d’entrer dans une maison d’éducation pour y achever mes études. Il était évident pour moi que mon pauvre père était honteux et malheureux du rôle qu’on lui faisait jouer. Ce qui me révoltait le plus, c’était de voir que nous étions tous deux victimes de cet affreux Tartufe de Gobert.

Cependant, je ne voulais pas le dire à mon père. Je serais plutôt morte que de prononcer un mot qui pût éveiller ses soupçons. Mais j’étais si profondément ulcérée de la conduite de ma mère, que je ne pus retenir un cri du cœur, un cri trivial, peut-être, mais que toutes les femmes comprendront :

— Hélas ! dis-je la larme à l’œil, mes sœurs, qui ont dix et douze ans, qui savent à peine lire, restent à la maison. Moi, qui en ai seize, on me chasse. C’était pourtant assez de porter des robes abricot !

Mon père avait toute la finesse d’un Florentin. Il dut comprendre l’allusion.

— Ma belle Aimée, dit-il en se levant, tu entreras au couvent demain, et, ce faisant, tu rempliras de joie le cœur de ton père.

Les préventions que j’avais contre le couvent s’évanouirent toutes dès que je me vis installée dans celui que mon père m’avait choisi. Je ne trouve pas utile de le nommer. Je me contenterai de dire qu’il était l’une des maisons d’éducation les plus aristocratiques du faubourg Saint-Germain[9]. Les noms les plus brillants, les plus grands noms de la noblesse de toute l’Europe[10] étaient partout inscrits sur les tableaux d’honneur. Moi, qui n’étais que la fille aînée d’un pauvre comte italien, exilé, je me sentais toute petite dans cette noble compagnie. Néanmoins, je n’eus pas à me plaindre de l’accueil qui me fut fait. Ma grande taille, l’éclat de mon teint, produisaient leur effet ordinaire. On me trouva très belle.

On s’étonnait que mes parents aient eu si tard l’idée de me mettre au couvent. Je ne me rappelle pas si j’ai dit que, dès mon enfance, j’avais montré les dispositions les plus heureuses pour la musique, et que la nature m’avait douée d’une remarquable voix de contralto.

Cette voix était ronde, mélodieusement timbrée, très expressive. Ma mère s’en souciait peu, car elle n’aimait pas la musique ; mais elle faisait l’orgueil et la joie de mon père. Elle me valut l’affection de toutes les bonnes sœurs et de mes compagnes. L’organiste du couvent étant tombé subitement malade, je m’offris pour le remplacer, et, le dimanche suivant, à la messe, sans prévenir personne, m’étant mise à chanter avec toute mon âme l’Ave maris Stella, de Pergolèse, j’obtins un tel succès qu’on faillit m’applaudir.

En peu de temps, je me trouvai si bien à mon couvent, tout y était si confortable, si propre, si élégant même ; on y avait si ingénieusement disposé toutes choses en vue de l’agrément des élèves comme de leur instruction, que je ne tardai pas à sécher mes pleurs et à regretter de moins en moins la maison maternelle.

Tous les parquets étaient cirés, frottés, toutes les vitres reluisantes. On avait prodigué les bois de palissandre, de citronnier et d’acajou pour confectionner les tables de travail, les pupitres et les chaises des surveillantes.

Aucune image ne saurait donner une idée de l’ordre et des raffinements de propreté qu’il y avait dans les dortoirs, les cabinets de toilette et les bains.

On trouvait des miroirs partout. Le préau, je ferais mieux de dire « le jardin », était plein des plantes les plus rares. Tout le linge de table était renouvelé à chaque repas. Enfin, l’ensemble de la maison comme les moindres objets relatifs à son appropriation avaient très grand air. Les élèves disaient entre elles :

— Notre couvent est un couvent chic.

Je serai sobre de détails sur ce qui concernait l’instruction. Cette instruction était ce qu’elle devait être, s’appliquant à des jeunes filles riches : tous les arts d’agrément, la musique, la danse, le dessin, y étaient cultivés avec un égal succès. Je ne crois pas avoir besoin de dire que la règle était très sévère, surtout en ce qui concernait les devoirs religieux. Les fondatrices de la maison semblaient s’être proposé pour but de former des élèves parfaites.

Il ne suffisait point, en effet, quand on les remettait à leur famille, qu’elles fussent bonnes, pieuses, instruites, dévouées, qu’elles eussent toutes les qualités du cœur, de l’âme et de l’esprit.

Il fallait qu’elles fussent avant tout et par-dessus tout « femmes du monde. »

Malheureusement, il suffit d’une brebis galeuse pour gâter un troupeau. Le troupeau de mes jeunes et belles compagnes avait été gâté par l’une d’entre elles. Mais il me faut entrer ici dans quelques explications préliminaires.

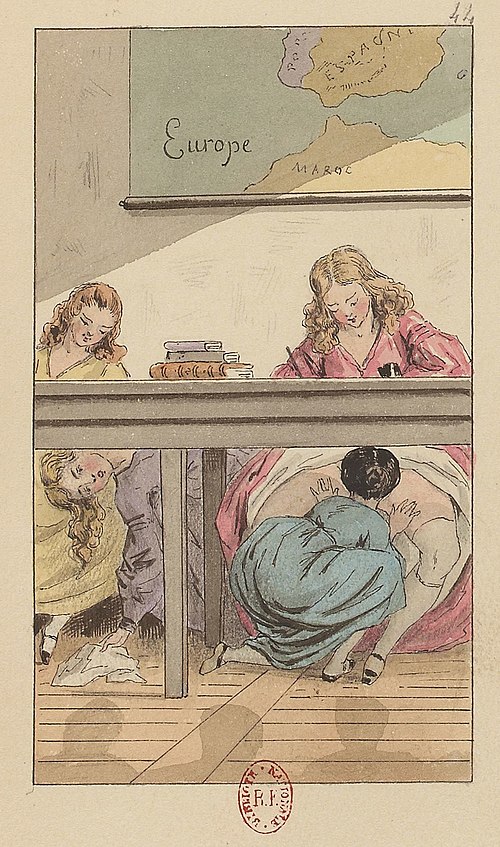

Notre salle d’études était une très vaste pièce, haute de plafond, qui ne contenait guère moins de trois cents élèves. Tout autour de la salle, il y avait une rangée de banquettes pourvues de dossiers et couvertes de velours vert. Les tables de travail, en acajou et garnies de pupitres, s’étendaient devant ces banquettes. Elles ne reposaient pas sur des pieds, mais sur des pans de bois formant cloison, de telle sorte que chacune de nous avait les jambes enfermées par-devant et sur les côtés, ce qui nous préservait des vents coulis.

Le chat de la maison pouvait ainsi, sous prétexte de chercher des souris qui n’existaient pas, parcourir d’une traite l’espèce de couloir couvert qui passait sous les tables, sans que la surveillante, assise dans sa chaire et dominant nos têtes du regard, pût l’apercevoir.

Ces explications étaient utiles pour faire comprendre l’événement dont le récit suivra bientôt. Mais il me faut d’abord parler de mes voisines. Celle de droite était une grande blonde, aux belles chairs, d’environ dix-huit ans qui, avec ses yeux bleus, la couronne formée par une natte de ses cheveux d’or qui lui descendait sur le front, et sa bouche pure, avait un air chaste, inspiré. On l’aurait crue toujours plongée dans le Ciel. Elle se nommait Aglaé ; on l’avait surnommée la « Muse », à cause de sa figure poétique.

À partir d’Aglaé, et toujours à ma droite étaient placées toutes les élèves les plus grandes. De ma place, en portant les yeux de ce côté, j’apercevais une longue et gracieuse ligne de cous penchés, de chignons relevés, de belles mains, de jolis profils, de gorges mouvantes.

Immédiatement à ma gauche, se trouvait une toute jeune fille, d’origine espagnole, et qui portait le nom de Carmen. Elle était de taille petite, très remuante, vive, malicieuse, extrêmement brune, avec de beaux yeux noirs, des lèvres épaisses, une véritable forêt de cheveux noirs, et un très fin duvet, également noir, qui couvrait ses joues roses et donnait à sa physionomie spirituelle, éveillée, un caractère d’étrangeté[11].

Un jour… je vais décrire[12] ici l’une des aventures les plus délicates de mon existence, et il me faut user d’une précaution infinie pour la rendre acceptable, quoiqu’elle soit des plus banales. Un jour donc, j’étais fort occupée à travailler, le corps penché sur mon pupitre, lorsque je remarquai chez ma voisine de droite, la poétique et blonde Aglaé, des mouvements qui me parurent extraordinaires.

Elle s’agitait sur son siège, sa gorge se soulevait et s’abaissait, son visage était rouge jusqu’à la racine des cheveux, elle respirait avec effort, et, avec une persistance singulière, elle tenait les yeux fixés à terre, entre ses deux pieds. Ce qu’il y avait de plus singulier, c’est que la plupart des voisines d’Aglaé semblaient s’apercevoir de son émotion, et cependant, comme par un accord tacite, aucune d’elles ne faisait et ne disait rien qui pût attirer l’attention sur la belle fille. Cela m’intriguait.

Je voulus pénétrer la cause de l’agitation intérieure qui empourprait le visage, habituellement pudique de la « Muse », et, laissant à dessein tomber mon mouchoir, je me baissai pour le ramasser, et pour regarder. Ce que je vis me causa une telle stupeur que je me mis soudain à trembler. Aglaé, dont les jambes[13], ainsi que celles de nous toutes, étaient complètement entourées par les boiseries de la table de travail, avait les jupes relevées, et, par terre, entre ses deux pieds, la petite Carmen était assise, plus rouge encore que sa camarade, et passionnément occupée à caresser d’une main experte les charmes mystérieux, impudiquement exposés à quelques pouces de son visage.

La surveillante, assise dans sa chaire, n’y pouvait rien voir.

Si je n’avais été complètement abasourdie par l’indécence et l’inattendu de ce spectacle[14], je conviens que j’aurais pu essayer de descendre en moi-même, interroger mon âme, tenter peut-être de dominer mes sens qui, sous l’empire d’une sorte de contagion malsaine, ne demandaient alors qu’à[15] s’éveiller. Je n’eus pas le temps de le faire. Une sorte de convulsion[16] venait d’agiter les membres d’Aglaé. Elle se renversa en arrière, ses jupes retombèrent sur ses pieds. La petite Carmen, en se traînant à terre à l’abri des regards[17], regagna sa place. C’était fini[18]. Mais j’étais si fort consternée que je ne dormis pas de la nuit.

Je n’eus même pas l’idée de parler à âme qui vive de la petite scène de débauche juvénile dont j’avais été le témoin involontaire[19]. Mais aux airs mystérieux et aux chuchotements de mes camarades, je compris que je n’avais pas été la seule à voir ou à deviner ce qui s’était passé. Une chose me confirma dans cette idée, c’est que la petite Carmen, que tout le monde, habituellement, gâtait et caressait pour ses malices et sa beauté, fut assez maltraitée[20] le lendemain par le banc des grandes. « Petite sale ! Petite vilaine ! » lui disait-on. Et on lui décochait[21] des coups de pied. La gamine en riait, tirait la langue. (Cette enfant ne comptait pas plus de douze à treize ans.) J’appris, depuis, que c’était elle qui, avec ses mauvaises mœurs, avait corrompu notre couvent.

Tout y aurait été parfait, sans elle.

Carmen s’était-elle doutée que j’avais surpris le secret de son aventure ? ou voulait-elle m’entraîner simplement dans ses petites turpitudes[22] ? Le fait est que, le lendemain, posant sa plume, comme elle travaillait auprès de moi, elle me prit gracieusement par la taille, et, se penchant à mon oreille : Veux-tu, mon cœur[23], dit-elle en me caressant l’oreille de son souffle, que je te fasse comme je faisais hier à Aglaé ?

Tout mon sang s’était glacé dans mes veines. Je croyais que c’était le démon lui-même qui avait pris les traits et la voix de Carmen pour me tenter.

Cependant, il fallait répondre.

— Cela t’amuserait donc bien ? lui demandai-je.

— Oui. Je n’aime rien autant que d’être fourrée sous les jupes des grandes.

— Pourquoi pas aussi des petites ?

— Elles ne sont pas aussi bien faites.

— Mais…

J’hésitais. Je ressentais une peur instinctive. La curiosité me poussait.

Mais, repris-je, cela me fera-t-il plaisir, à moi ?

— Demande-le à Aglaé. C’est le ciel.

J’étais déjà perdue. Je n’hésitais plus.

Je n’étais d’ailleurs, ce jour-là, que trop disposée au plaisir par la contagion de l’exemple. Quoique je fusse d’un tempérament fort paisible, la première leçon de volupté que j’avais reçue la veille avait développé en moi de soudains appétits.

Carmen s’était enfoncée sous la table de travail. Tout à coup[24], je sentis un froid de glace me saisir les jambes. Mes jupes avaient été relevées. En me renversant en arrière, j’apercevais la tête rieuse de Carmen assise à terre.

Elle avait appuyé sa joue contre l’un de mes genoux, et elle me prodiguait les mêmes caresses que je l’avais vue, la veille, à ma grande stupéfaction, faire à Aglaé. Mais alors, je n’avais même plus lieu d’être stupéfaite.

Une sensation inconnue, extraordinaire, s’était peu à peu emparée de tout mon être. Je me sentais les membres accablés et j’avais le cerveau en feu. Mes lèvres et ma langue seules étaient froides comme la mort même. Je m’arrête. Aussi bien, je ne saurais reproduire exactement et complètement la sensation aussi pénétrante qu’effrayante qui me possédait tout entière. Ce que je me rappelle, c’est que, plus qu’Aglaé, je devais sembler à Carmen bien gauche, bien sotte. Mon innocence me gênait.

Toute la classe avait les regards sur moi. On chuchotait, on se poussait le coude.

Les larmes me montaient aux yeux.

Je finis par me lever de ma place et me sauver dans le préau, terrifiée qu’il y eût tant de témoins de ma honte. Si j’avais su, alors ! Toutes celles dont les regards me semblaient autant de poignants reproches avaient passé par les mains de Carmen avant moi.

C’est ainsi que je perdis la première fleur de mon innocence, et que le tranquille tempérament que j’avais reçu de la nature, en venant au monde, me révéla, pour la première fois, qui fut presque la seule dans toute ma vie, les mystères de ma condition de femme.

Heureusement pour moi, je n’avais pas, je ne ressentis jamais les dévorantes passions qui sont pourtant, assure-t-on, comme la marque indélébile des races méridionales. Si je n’avais été si calme, je n’ose dire « si sage », j’aurais sans doute été victime de grands maux. La jolie et vicieuse petite Carmen, à ce que j’appris plus tard, mourut à seize ans, idiote et rachitique.

Qui l’aurait cru, en la voyant !

Je succombai encore, de loin en loin, m’abandonnant au vice mignon qui moissonne dans leur fleur tant de jeunes filles ; mais je dois l’avouer, je succombai beaucoup plus par paresse, par impossibilité de résister, que par inclination. Il faut dire aussi que mon couvent était bien merveilleusement choisi pour développer le penchant auquel j’attribue la mauvaise direction que prennent tant de jeunes femmes. Grâce à Carmen, le vice y existait et s’y prélassait comme dans son domaine. Tout au fond du jardin dans un angle, sur une butte formée de rochers factices, et que de hauts arbres ombrageaient, on avait élevé un Calvaire, dont tous les personnages étaient de grandeur naturelle. En arrière, sur des bancs, par les belles soirées d’été, loin des regards curieux, pendant que les sœurs surveillantes étaient à la chapelle, nous nous placions toutes en ligne, les grandes confondues avec les petites, et nous nous livrions en toute sécurité à nos habitudes funestes.

Deux hommes, deux grands écrivains, Jean-Jacques Rousseau et Chateaubriand, chacun d’eux se plaçant à un point de vue différent, ont eu le rare courage de raconter dans leurs Mémoires, et d’après l’observation qu’ils en avaient faite sur eux-mêmes, les effets du même vice chez les jeunes garçons. Aucune femme, jamais, à ma connaissance du moins, ni même aucun homme, n’avait eu jusqu’ici l’idée de le décrire, en en faisant l’application aux jeunes filles. Cependant, il est avéré pour toutes les femmes qui ont été élevées dans une institution[25] quelconque, de même que pour tous les hommes, maris, amants, etc., etc., à qui elles ont cru devoir le confier, que ce vice fait partout les plus grands ravages. On affecte, je ne sais pourquoi, de n’en point parler, mais personne n’ignore la chose. C’est le secret de la comédie. Si j’avais le talent et les connaissances de mon père, je pourrais essayer d’exprimer ici de façon sérieuse, c’est-à-dire scientifiquement, les pensées que ce déplorable fait, depuis longtemps déjà, fit naître en mon esprit.

Mais je le sens trop bien, quoi que je dise ou quoi que je fasse, je ne pourrai jamais passer auprès d’aucune des personnes qui seront appelées à lire ces mémoires, pour un écrivain moraliste.

Encore moins pour un physiologiste.

Je me contenterai donc tout simplement de poursuivre tranquillement la tâche que j’ai entreprise, laissant à mes lecteurs, si j’en ai, le soin de tirer les conséquences des faits que j’énonce. Chacun d’eux, il est vrai, comme il arrive d’habitude, ne le fera qu’en se plaçant exclusivement au point de vue de son propre caractère, de ses goûts, surtout de ses convictions faites d’avance et enfin de ses intérêts. C’est la loi de ce monde ; je le constate, et je m’en console.

Longtemps après avoir quitté le couvent, lorsque je fus mariée, il m’arriva souvent de rencontrer dans le monde quelques-unes des anciennes compagnes de mes débauches juvéniles. Quand je les retrouvais mariées, mères, occupant les plus hautes positions sociales, et que je me rappelais ce que nous avions fait ensemble si longtemps, si souvent, et, quelques-unes, de si bon cœur, j’en pouvais à peine croire mes souvenirs.

Ils ne me trompaient pas, cependant.

Nos liens de couvent, malgré leur caractère particulier, n’établissaient jamais entre nous ni rivalité, ni intimité. Nous demeurâmes toujours étrangères, indifférentes les unes pour les autres.

Sans oublier ce qui s’était passé, nous n’y faisions jamais la moindre allusion. Cela n’existait pas pour nous. Et la cause en est simple : nous avions toutes alors d’autres intérêts, d’autres passions. Nos souvenirs n’auraient pu que nous gêner. Nous les supprimions.

Lorsque j’eus dix-neuf ans, mon père vint me chercher un jour, et m’annonça, en m’embrassant, sans autre préambule, qu’il me retirait du couvent.

Mais une grande surprise m’attendait à ma rentrée dans la maison de ma famille. Ma mère, déjà mère de cinq enfants, comme on le sait, qui avait alors quarante ans, et me parut toujours charmante, était enceinte.

- ↑ Variante, sommaire, ligne 1, au lieu de le prix ; lire : les frais.

- ↑ Variante, sommaire, ligne 4, avant Carmen ; lire ; la jolie.

- ↑ Variante, ligne 12, après malhabile ; lire :

Mais, aujourd’hui que j’y réfléchis à loisir, quel épouvantable châtiment pour une mère ! On est jeune, on n’a pas d’enfants, ou on a des enfants tout petits. Les exemples du monde, ses sollicitations aidant, on se décide à prendre un amant. On se dit : « Nul ne le saura, et, quand on le saurait, la colère de mon mari seule pourrait être à craindre. » C’est une erreur. Les enfants grandissent. Celui d’entre eux qui n’était qu’une gamine inoffensive, un jour est devenue une innocente jeune fille. L’habitude une fois prise, on ne peut plus se passer de liaisons illicites. Qui a eu un amant en aura dix. Le nombre ne fait rien à la nature de la chose. Un jour donc, la mère de famille coupable se vend, toute vive, sous les yeux d’Argus d’une fille jeune, avide d’apprendre, curieuse, malveillante peut-être, la chose est possible, elle s’est vue. — Cette fille l’observe, elle l’étudie, elle la devine, elle la juge. C’est sa propre enfant, le sang de son sang. Un autre jour, avec la brutalité d’un gendarme qui saisit un voleur la main dans la poche d’un passant, elle la prend sur le fait, dans l’action de l’adultère même, « en flagrant délit, » comme on dit.

Voilà une expiation qui n’a jamais été prévue ni par la société, ni par le Code, et qui me semble autrement terrible que le coup de pistolet d’un mari. - ↑ Variante, ligne 1, après tendre ; lire : avec lui.

- ↑ — ligne 11, au lieu de redoutant ; lire : elle redoutait.

- ↑ Variante, ligne 9, après dépendance ; lire : morale.

- ↑ — ligne 20, après droite ; lire : et moi en face d’elle, auprès de mon père.

- ↑ Variante, ligne, 11 après oreiller ; lire : conjugal.

- ↑ Variante, ligne 25, au lieu de du faubourg Saint-Germain ; lire : de l’Europe.

- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de de toute l’Europe ; lire : française.

- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de d’étrangeté ; lire : d’étrange beauté.

- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de je vais décrire, etc.

lire :

Un jour… s’il y avait des mœurs en France, et si la nation française, dans les questions littéraires au moins, n’avait pas fini par devenir un peu bien hypocrite, j’essayerais de décrire, dans ses plus intimes détails, la scène scandaleusement singulière qui se passa devant mes yeux. Cette description, dans la rigidité de sa franchise, aurait, pour sûr, sa moralité et certainement aussi son utilité ; car presque toutes les femmes qui ont passé leur enfance dans une maison d’éducation quelconque ont assisté à la scène que je sous-entends ; presque toutes, même, y ont joué un rôle ; et aucune d’elles, jusqu’ici, n’en a fait la confession au public, ce qui serait cependant le meilleur moyen pour commencer à remédier au vice qui dévore le sexe féminin dans sa fleur, ce dont nul ne daigne se soucier. N’osant prendre sur moi de faire le récit des choses, de crainte d’être lapidée, je me contenterai de les indiquer. Je n’en serai pas moins comprise. - ↑ Variante, ligne 18, au lieu de Aglaé, dont les

jambes, etc. ; lire :

Malheureusement, par la faute de mon trouble et de l’obscurité qui régnait sous les tables, il me fut, tout d’abord, impossible d’y rien comprendre. Ce dont je me souviens parfaitement, c’est que la petite Carmen, plus rouge encore que sa camarade, était assise à terre entre les pieds de cette dernière ; et, quoique je fusse encore innocente, mon instinct de femme me suffit pour deviner que toutes deux faisaient de fort vilaines choses. - ↑ Variante, ligne 10, au lieu de ce spectacle, je conviens que ; lire : la scène que je devinais.

- ↑ Variante, ligne 14, au lieu de ne demandaient alors qu’à ; lire : me semblaient disposés alors à.

- ↑ Variante, 16 ligne, au lieu de Une sorte de convulsion venait d’agiter les membres d’Aglaé ; lire : Aglaé avait doucement repoussé Carmen.

- ↑ Variante, ligne 20, au lieu de à l’abri des regards ; lire : sur les genoux et sur les mains.

- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de C’était fini. Mais j’étais ; lire : Quant à moi, spectatrice involontaire, je me sentais.

- ↑ Variante, ligne 5, au lieu de involontaire ; lire : malgré moi.

- ↑ Variante, ligne 12, au lieu de maltraitée ; lire : ma reçue.

- ↑ Variante, ligne 14, au lieu de décochait ; lire : détachait.

- ↑ Variante, ligne 1, au lieu de petites turpitudes ? ; lire : ses vices ?

- ↑ Variante, l, 5, au lieu de veux-tu, mon cœur, etc. ; lire : elle eut l’effronterie de me demander à mots voilés, si je voulais partager ses turpitudes. À cette proposition…

- ↑ Variante, ligne 8, au lieu de Tout à coup, etc ; lire : Je voulus résister, mais en vain. Elle me maîtrisa. J’étais perdue.

- ↑ Variante, ligne 2, au lieu de institution ; lire : maison d’éducation.