« De Pékin à Paris : la Corée, l’Amour et la Sibérie/01 » : différence entre les versions

Page créée avec « {{TextQuality|75%}} <pages index="Le Tour du monde - 67.djvu" header=1 from=184 fromsection="b" to=188 tosection="a" auteur="M. {{sc|Charles Vapereau}}" /> Catégorie:Articles de 1894 » Balise : Liens d’homonymie |

(Aucune différence)

|

Version du 16 octobre 2021 à 10:24

I

De Pékin à Tien-Tsin.

17 mai 1892. — Pékin est à cent et quelques kilomètres par terre de Tien-Tsin, point où commence la navigation à vapeur. Franchir cette distance, qui paraît insignifiante, est toujours une assez grosse affaire, surtout si l’on a des bagages. En été, le moyen le plus pratique est de faire transporter tous ses colis sur des brouettes jusqu’à T’oung-Tcho, situé à 23 kilomètres des portes de la capitale, sur le fleuve Peï-Ho, qui traverse Tien-Tsin. Par cette voie La distance est double, mais on trouve à T’oung-Tcho des embarcations pontées dans lesquelles on a un confort relatif.

Le Peï-Ho est à une trentaine de mètres au-dessous du niveau de Pékin. Un canal y conduit, alimenté par les sources qui sortent des dépendances du Palais d’Été. C’est par ce canal que nous devons nous rendre à T’oung-Tcho, où un entrepreneur s’est chargé de transporter nos bagages et de nous préparer deux bateaux. Six écluses ou plutôt six barrages en planches superposées dont les deux extrémités glissent dans des rainures en pierre, servent à maintenir les eaux à un certain niveau. Elles ne livrent pas passage aux bateaux : voyageurs et cargaison sont par conséquent soumis à six transbordements successifs.

Partis à 3 heures de notre maison de la rue de la Farine-Sèche dans notre voiture chinoise, nous traversons bientôt, à la porte Tch’i-Houa, la muraille qui entoure Pékin, et arrivons au canal, où nous prenons un premier bateau qui sera, comme tous les autres, tiré à la cordelle par un homme ou par un âne. Presque tous les bateliers, jusqu’au Peï-Ho, sont musulmans.

Les musulmans sont très nombreux en Chine : il y en a dans toutes les provinces. Ce sont généralement des gens énergiques. Ils ont pris à Pékin le monopole de la boucherie, celui des grands transports de ville à ville. Dans les hameaux que traversent les grandes routes, presque toutes les auberges sont tenues par des mahométans, Il y a donc en Chine de nombreuses mosquées. Une d’elles, très propre, se trouve à la quatrième écluse ; un vieillard est assis sur la berge ; je le reconnais, car il y a deux années il dirigeait encore notre bateau. Maintenant il a cent ans ! Il est sourd, presque aveugle. C’est probablement la dernière fois que nous le voyons.

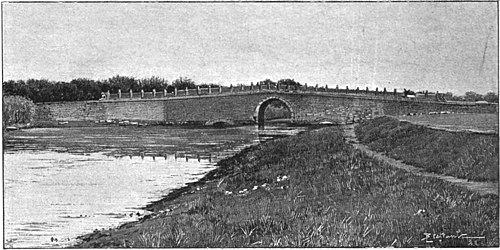

À 7 heures, nous sommes devant le fameux pont de Pa-Li-Tch’ao, plus connu en Europe sous le nom de Palikao, près duquel le général Montauban remporta, en 1860, une grande victoire qui lui valut le titre de comte de Palikao.

Nous avons croisé de nombreux bateaux chargés de cuivre et de plomb, en saumons. Ce cuivre va servir à faire de petites sapèques, qui sont la monnaie courante du pays et dont il faut, suivant le cours, de 500 à 600 pour faire un franc. Avec le plomb on recouvrira d’une lame mince, pour empêcher les infiltrations de la pluie, les chevrons du T’ai-Ho-Tiene[5] dans le palais impérial, et du grand sanctuaire dans le temple du Ciel.

Ces deux pavillons ont été incendiés, le premier par accident, le second par la foudre, il y a deux ans, et l’on est en train de les reconstruire.

L’eau est peu profonde. Comme il n’y a, pour ainsi dire, pas de courant, et que le canal est Le déversoir des immondices de la capitale, le fond en est couvert d’un énorme dépôt de vase qu’il est pour le moment nécessaire d’enlever. Les travaux commenceront à la huitième lune (vers septembre) et dureront deux mois. Ils coûteront, me dit-on, 15 millions de francs ! On ne parle pas des épidémies que ce travail engendrera.

À 7 heures 40 nous sommes à T’oung-Tcho. Devant nous se dresse une tour haute d’une centaine de pieds. Elle indique, paraît-il, la différence de niveau entre cette ville et Pékin. Son sommet serait sur le même plan que les assises de pierre sur lesquelles sont construites les murailles de [a capitale.

Cependant personne n’est là à nous attendre. J’avais pourtant en la précaution d’envoyer deux domestiques avec les bagages : ils seront probablement restés à bord à les garder ; du moins c’est ce qu’ils diront. Il nous faut donc chercher nos deux bateaux au milieu des trois ou quatre cents qui sont amarrés à la berge, sur une longueur de plus d’un kilomètre. Je suis bien que l’entrepreneur de transports m’a promis de faire flotter le drapeau français à la poupe de mes deux barques, mais la nuit commence à tomber et le pavillon tricolore ne se montre pas. Bref, il est 9 heures quand nous montons à bord, et nous n’avons pas dîné.

Nous sommes environnés d’odeurs horribles, et, malgré une longue habitude des miasmes de Pékin, nous ne pouvons plus y tenir. Je donne l’ordre de lever l’ancre, ce que je n’obtiens qu’après de fortes menaces. On voulait attendre l’apparition de la lune. J’ai beau dire que je veux fuir ces odeurs, les bateliers, qu’elles n’incommodent pas, ont la plus grande répugnance à marcher dans l’obscurité.

C’est le moment des adieux, j’ai versé à l’entrepreneur les 35 piastres promises pour ses services, et l’un des deux domestiques qui ont accompagné les bagages jusqu’ici repart pour Pékin. C’est un très vieux serviteur. Cocher de fiacre avant d’entrer à mon service, il m’avait conduit dans sa voiture pour la première fois en 1870. Il pleure comme une Madeleine en faisant toutes les génuflexions d’usage, et en nous souhaitant le traditionnel : I lou p’ing ane ! « Bon voyage ! » L’autre nous accompagnera jusqu’à Tien-Tsin. Il se nomme Wang-Cheu.

Nous travaillons pendant une heure à nous frayer un passage au milieu des bateaux qui encombrent la rivière, et allons mouiller à l’extrémité du port, en attendant a lune. Au bout de quelques minutes, tout le monde dort à bord. À 2 heures le croissant brille, je réveille les bateliers, et nous partons.

18 mai. — Je cherche des yeux les pavillons français promis. Ils flottent bien à l’arrière, ils sont bien tricolores ; le bleu, le blanc et Le rouge ne laissent rien à désirer sous le rapport des couleurs : mais, au lieu d’être mis côte à côte, verticalement, ils sont superposés horizontalement. J’ai quelque peine à les faire placer dans l’ordre voulu.

La chaleur est accablante. Impossible de mettre la main sur le thermomètre si bien monté que nous avons fait venir de Paris en prévision de notre voyage. L’aurions-nous oublié au dernier moment dans la rue de la Farine-Sèche ? Il serait pourtant intéressant de savoir quelle température il fait ici au mois de mai et quelle température nous aurons en juin à Vladivostok. Aussi notre joie est-elle grande de le retrouver dans la boîte de mon appareil photographique. Il marque 30 degrés centigrades. Je le mets sur une malle à côté de moi : en très peu de temps, il monte à 34 degrés.

Depuis une heure ou deux, une chose m’intrigue : le second bateau qui porte mes caisses à destination de Paris par Suez a l’air fort grand, et cependant je vois plusieurs colis en plein air sur le pont. Profitant d’un moment où, par suite de la force du vent, nous sommes obligés de nous amarrer contre la rive, je vais faire une pote inspection. Qu’est-ce que je vois ? Dans la partie couverte du bateau, le salon, si je puis donner ce nom à un pareil réduit, une demi-douzaine de Chinois étaient étendus presque nus, leur éventail la main, naturellement, et avaient pris la place de mes colis, qui alors devaient rester dehors, exposés au soleil, à la pluie. C’étaient des passagers que mon batelier avait admis pour augmenter ses recettes, Je me fâchai tout rouge et menaçai de déposer lesdits passagers sur la berge, si mes bagages n’étaient pas réintégrés sur-le-champ dans le salon, à l’abri des intempéries. Ce fut fait à la minute. Seulement, à partir de ce moment, il fut de plus en plus difficile de faire naviguer mes deux barques de conserve.

Vers 5 heures nous avons fait le quart de la route. Notre second bateau a été depuis longtemps perdu de vue, et nous sommes obligés de l’attendre. Il arrive enfin, mais le vent est tellement fort que nous n’avançons qu’avec peine. La poussière est aveuglante. Bien que nous descendions le courant, nous sommes obligés d’aller à la cordelle, et il est probable qu’il en sera ainsi toute la nuit. Le jour baisse, et peu à peu d’autres bateaux se joignent à nous. Ils viennent se mettre sous mon égide, car les bateliers ne veulent marcher la nuit qu’en nombreuse compagnie : ils ont peur d’être attaqués. Par suite des inondations d’il y a deux ans, la misère est affreuse dans les campagnes ; les paysans, ruinés et affamés, se réunissent par bandes et dévalisent toutes les embarcations dont le personnel n’est pas assez nombreux pour leur résister.

Les bateliers ont bien travaillé. Il est 9 heures, la nuit est noire, j’autorise le repos jusqu’au lever de la lune. À 1 heure, branle-bas. Le vent, toujours violent, nous est contraire.

Vers midi, le thermomètre marque 37 degrés dans la cabine. Nous avançons toujours avec peine, et il serait facile de suivre nos bateaux en se promenant sur la berge. Nous essayons, mais le vent est si fort qu’il faut y renoncer. Maintenir nos chapeaux sur nos têtes est un vrai travail. Pourquoi ne nous sommes-nous pas munis de casquettes ? C’est un grave oubli, que nous nous empresserons de réparer à la première occasion.

En revanche, je trouve que nous avons encore trop de bagages pour traverser la Sibérie, et, réduisant ma garde-robe au strict nécessaire, je donne à Wang-Cheu une foule d’objets, pantalons, habits, etc., que je présume devoir nous embarrasser, et qui le plongent dans le ravissement, malgré son chagrin de nous voir partir. Son chagrin ! Je n’y crois guère : perdre ses maîtres à condition d’hériter de leurs vieux habits, Wang-Cheu le ferait tous les jours.

Cependant, par suite des détours du Peï-Ho, la brise nous est devenue favorable. Nos hommes se disposent à dresser le mât, qui, par vent contraire, est généralement couché sur le rouf, lorsqu’ils s’aperçoivent qu’il leur manque une pièce de bois, de forme et de dimension spéciales, absolument indispensable pour fixer le mât au fond du bateau. Me mettre en colère n’aurait servi à rien ; je me contente de leur rappeler qu’ils ont beaucoup de proverbes fort sages qu’ils devraient toujours mettre en pratique, entre autres celui-ci : « N’attends pas d’avoir soif pour creuser un puits ». Ils se mettent à rire. Mais il n’en faut pas moins fendre, scier et ajuster la pièce de bois nécessaire. Total, une heure de perdue.

J’en profite pour prendre une vue de mes bateaux. Ce n’est pas une petite affaire. Je m’imagine à chaque instant voir mon appareil emporté par le vent, qui fraîchit de plus en plus.

Nous repartons enfin, et marchons avec rapidité et difficulté au milieu des nombreux bancs de sable que le manque d’eau rend encore plus difficiles à éviter. Plusieurs fois nous nous échouons. Il faut alors serrer la voile et essayer de nous renflouer avec les gaffes ; lorsque celles-ci sont impuissantes, les bateliers sautent dans l’eau et nous dégagent en soulevant alternativement l’avant et l’arrière du bateau.

On perd des heures à ce manège.

Cependant le vent redouble et nous marchons presque à sec de toile avec une rapidité vertigineuse. Bientôt la tempête est terrible. Continuer à avancer serait de la folie. Heureusement nous côtoyons pour le moment une berge un peu plus haute que le rouf de nos bateaux et qui est justement perpendiculaire à la direction du vent. C’est un asile que nous sommes heureux de trouver. Nous nous y amarrons solidement, mais non sans des craintes sérieuses d’accident. La poussière est telle, qu’on ne peut voir à trois pas.

Des rafales soulèvent notre rouf, que nous nous attendons à chaque minute à voir emporter. Ce serait infailliblement arrivé si heureusement la berge n’avait pas sensiblement surplombé.

Personne ne dormit à bord cette nuit-là, pendant laquelle, par surcroît, j’étais particulièrement souffrant.

Vers 3 heures le vent diminua beaucoup ; mais comme maintenant il était contraire, il fallut tirer à la cordelle.

20 mai. — Enfin, à 11 heures 30, nous arrivons au pont de bateaux qui se trouve à l’entrée de Tien-T’sin, du côté de Pékin. La concession européenne est située à l’autre extrémité la ville, que le fleuve contourne C’est un trajet long et ennuyeux. Nous abandonnons donc à la garde de Hane et de Wang-Cheu nos barques, qui n’arriveront que dans deux heures, et, montant dans deux génerikchas ou pousse-pousse, nous pénétrons dans les rues populeuses de Tien-Tsin. À midi nous déjeunions à l’hôtel du Globe, situé sur le quai même.

À 2 heures, ne voyant pas arriver nos bateaux, je vais faire quelques visites.

Une des premières fut pour M. Vahovitch, consul par intérim de Russie, avec lequel j’avais toujours été en excellentes relations à Pékin. Il s’empressa de viser mon passeport, formalité indispensable sans laquelle il m’eût été impossible non seulement de traverser l’empire russe, mais même d’y pénétrer ; puis il me promit d’écrire à son frère, employé dans la grande maison Gheveleff, de Vladivostok.

Vers 5 heures, rentrant à l’hôtel, je trouve Hane tout en émoi. Il n’était arrivé qu’avec un seul bateau. Voici ce qui s’était passé.

Notre batelier, qui avait déjà augmenté ses profits par le transport d’une demi-douzaine au moins de passagers, avait encore une autre corde à son arc : la contrebande.

Les Européens jouissent, en Chine, de certaines immunités. Leurs bagages ne sont presque jamais visités, parce qu’à Pékin, à part deux magasins qui ne devraient servir qu’à leur approvisionnement exclusif, les Européens n’ont pas Le droit de faire du commerce. Or chaque ville a son octroi, et je me demande quels sont les objets sur lesquels aucun droit n’est prélevé par les mandarins grands et petits ou leurs satellites.

Mon batelier, transportant des bagages appartenant à un étranger, et certain par Cela même d’échapper à la visite des employés de l’octroi, avait pris à bord un certain nombre de paniers ou de sacs de petits pois.

Un « petit bout de cosse échappé par malheur » avait paru suspect au mandarin, qui, après inspection des colis, flairant quelque supercherie et par suite une bonne aubaine, avait arrêté l’embarcation. Comme je trouvais que le batelier dépassait véritablement les bornes, je me contentai de faire réclamer mes bagages par l’administration des douanes maritimes, en abandonnant le fraudeur à la merci des employés de l’octroi : il a dû être sérieusement pressuré.

Ces faits ne sont du reste pas rares. Le directeur général des douanes lui-même, venant de Hong-Kong, ne vit-il pas saisir, en arrivant à Changhaï, ses bagages dans lesquels son domestique avait caché je ne sais combien de livres d’opium !

Le soir nous dînions chez M. Detring, directeur de la douane, conseiller intime du puissant vice-roi Li-Houng-Tchang, que je connais depuis vingt-trois ans. Il nous servit une alose, Le fait, dira-t-on, n’a rien de remarquable. Et cependant quel plaisir ne nous fit pas cette modeste alose, à nous qui arrivions de Pékin, où le poisson de mer est presque inconnu !

- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.

- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Bazin.

- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photographie.

- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photographie.

- ↑ Notre collaborateur ajoute, on le voit, un e muet aux noms chinois terminés d’ordinaire par n. T’ai Ho-Tiene, Fou-Sane, etc. Cette orthographe a l’avantage d’indiquer clairement la prononciation aux lecteurs français. Nous l’avons suivie ici, bien qu’elle ne soit pas adoptée dans les ouvrages de géographie.

(Note de la rédaction.)

- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.

- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Privat.