Muses d’aujourd’hui/Comtesse de Noailles

COMTESSE DE NOAILLES

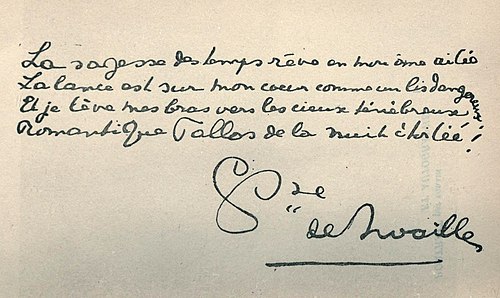

PORTRAIT par forain

- ET AUTOGRAPHE

La sagesse des temps rêve en mon âme ailée

La lance est sur mon cœur comme un lis dangereux,

Et je lève mes bras vers les cieux ténébreux,

Romantique Tallos de la nuit étoilée !

Deux grandes idées, ou plutôt deux grandes sensations, hantent l’œuvre poétique de Mme de Noailles : la peur de la mort et de la nuit, et la recherche du bonheur. On verra qu’elle n’écrivit que pour écarter cette crainte et réaliser ce désir.

La crainte de l’anéantissement final lui fait aimer la vie avec une sorte de frénésie désespérée : elle voudrait laisser au monde une empreinte ineffaçable de son être unique :

Je m’appuierai si bien et si fort à la vie,

D’une si rude étreinte et d’un tel serrement

Qu’avant que la douceur du jour me soit ravie

Elle s’échauffera de mon enlacement.

Je laisserai de moi, dans le pli des collines,

La chaleur de mes yeux qui les ont vu fleurir,

Et la cigale assise aux branches de l’épine

Fera vibrer le cri strident de mon désir.

Respirera dans l’air ma persistante ardeur

Et sur l’abattement de la tristesse humaine,

Je laisserai la forme unique de mon cœur.

Elle dit encore :

Je me suis appuyée à la beauté du monde

Et j’ai tenu l’odeur des saisons dans mes mains.

Pourtant, elle comprend avec effroi l’éphéméréité de son être, et qu’un jour ses yeux, qui contemplent les merveilleuses couleurs de la vie, s’empliront de nuit. Mais son œuvre lui donne une illusion d’éternité, mieux, crée, pour elle, réellement cette éternité qu’elle désire. Des êtres viendront après elle qui aimeront sa poésie, l’aimeront elle-même dans l’œuvre qu’elle aura laissée. Ce n’est pas un désir de vanité, mais un besoin réel, physique, de son organisme. Ainsi, en se suggestionnant cette pérennité de sa propre vie dans son œuvre, elle éteint une de ses angoisses : la peur affreuse de la mort. Alors, elle accumulera dans ses volumes, comme une abeille dans les alvéoles de sa ruche, toutes ses sensations, ses soirs et ses matins, et tous les aspects des heures qu’elle aura vécu. Elle déposera secrètement toute son âme, toute sa chair, toute sa vie, dans son œuvre.

J’écris pour que, le jour où je ne serai plus,

On sache comme l’air et le plaisir m’ont plu.

Et que mon livre porte à la foule future

Comme j’aimais la vie et l’heureuse nature.

Sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris,

Ayant tout oublié des compagnes réelles,

M’accueille dans son âme et me préfère à elles.

Cet espoir, où se mêle un regret désespéré, la poétesse le dira avec une plus belle précision encore dans ces vers :

Moi, je ne verrai plus, je serai morte, moi.

Je ne saurai plus rien de la douceur de vivre…

Mais ceux-là qui liront les pages de mon livre,

Sachant ce que mon âme et mes yeux ont été.

Vers son ombre riante et pleine de clarté.

Viendront, le cœur blessé de langueur et d’envie,

Car ma cendre sera plus chaude que leur vie…

Il y a, dans cet orgueilleux désir de se vouloir aimée, de se vouloir vivante au-delà de la mort, une nouvelle transposition du besoin d’éternité que les religions ont implanté en nous. Mais, malgré sa volonté de déposer dans son œuvre ses émotions brûlantes, la poétesse se rend compte qu’elle ne nous laisse, hélas ! que l’ombre de ses jours. C’est le titre, très significatif, d’un de ses recueils. Voici quelques pincées de cette cendre, encore chaude :

Les yeux, les yeux, ne plus se souvenir des yeux,

Les yeux qu’on a aimés, mauvais comme des pierres !…

Ces yeux profonds avec des flèches au milieu

Ah ! qu’ils ferment en nous leurs cils et leurs paupières.

L’amante ne veut plus se souvenir du passé, dont le poison brûle ses veines. Le passé ! il n’est peut-être pas de douleur comparable à celle-là : survivre à un immense amour, et sentir peu à peu mourir en soi tout ce qui constituait notre joie d’exister. Mais, intenses, ces douleurs sont fugitives, et, pour les âmes bien faites, il y a des renaissances et des recommencements. Quand on a de l’amour en soi, on trouve toujours un être sur qui le répandre.

Ce qui constitue la tristesse sentimentale, c’est l’obstination à ne vouloir pas oublier, c’est-à-dire à vouloir immobiliser sa vie :

Le passé vit en moi ce soir, ce trop chaud soir

Où je songe accoudée au-dessus de la ville,

Mon cœur las n’ayant plus la force de vouloir.

De désirer, d’aller vers les champs plus tranquilles.

Mais mon rêve est empli d’air, d’ombre, de soleil.

Ah ! comme le regret et le désir se pâment

Quand, clair, minutieux, déchirant et vermeil,

Le passé vient et fait comme un baiser dans l’âme !

J’ai cueilli encore, dans ce recueil, quelques vers, qui traduisent la plus belle minute de l’amour : la certitude dans l’attente :

Mon cœur est comme un bois où les dieux vont venir.

Il n’y a plus que toi et que moi sur la terre.

En même temps que la poétesse cherche à éteindre son angoisse de la mort, elle cultive le bonheur, étend vers lui ses bras, comme des branches s’élancent vers la lumière. Elle avoue cette naïve allégresse :

De croire que plus loin, d’autres cieux, d’autres mains

Donneront de meilleurs et plus sûrs lendemains

Et que le bonheur est aux lieux où l’on arrive.

C’est un bonheur toujours déçu, et toujours renaissant. Où est le bonheur ? et le rêve du poète le cherche dans toutes les villes du monde, dans tous les rêves de son imagination, dans l’histoire et dans le passé. Désir de fuite perpétuelle vers un ailleurs, où elle pourra être elle-même, celle en qui des hérédités différentes ont mêlé l’ardeur de l’Orient et la mélancolie des âmes occidentales.

Ô beauté de toute la terre.

Visage innombrable des jours,

Voyez avec quel sombre amour

Mon cœur en vous se désaltère !

Et pourtant il faudra nous en aller d’ici,

Quitter les jours luisants, les jardins où nous sommes,

Cesser d’être du sang, des yeux, des mains, des hommes

Descendre dans la nuit avec un front noirci,

Descendre par l’étroite horizontale porte,

Où l’on passe étendu, voilé, silencieux ;

Ne plus jamais vous voir, ô Lumière des cieux !

Hélas ! je n’étais pas faite pour être morte…

Une âme orientale, faite pour la joie presque inconsciente, des pays de Soleil et qui a bu le poison de notre philosophie occidentale : tel est un des aspects de Mme de Noailles. Emprisonnée sous notre ciel gris, elle devra, pour s’épanouir, créer autour d’elle une atmosphère orientale, faite de belle lumière et de parfums. Son œuvre, où s’exprime jusqu’au délire l’amour de la vie et du soleil, est cette atmosphère lumineuse, elle-même extériorisée, de l’âme du poète.

Les midis accablants de juillet lui donnent cette impression de repos dans la langueur : « On n’a pas de regrets, pas de désir, pas d’âge. » La vie est arrêtée, et comme éternisée :

À l’ombre des volets, la chambre s’acclimate ;

Le silence est heureux, calme, doux, attiédi,

Pareil au lait qui dort dans une fraîche jatte ;

La pendule de bois fait un bruit lent, hardi,

Semblable à quelque chat qui pousse avec sa patte

Les instants, dont l’un chante et l’autre est assourdi.

Mais Mme de Noailles, en un de ses plus beaux poèmes : Constantinople, a eu, elle-même, l’intuition que son exil était le motif et la raison de son chant, et que, si elle n’avait pas été transplantée sous notre ciel, elle n’aurait pas chanté, parce qu’elle n’aurait pas senti l’inquiétude d’une autre lumière.

J’étais faite pour vivre en ces voiles de soie

Et sous ces colliers verts,

Qui serrent faiblement, qui couvrent et qui noient

Des bras toujours ouverts.

La douce perfidie et la ruse subtile

Auraient conduit mes jeux

Dans les jardins secrets où l’ardeur juvénile

Jette un soupir joyeux.

On n’aurait jamais su ma peine ou mon délire,

Je n’aurais pas chanté,

J’aurais tenu sur moi comme une grande lyre

Les soleils de l’été ;

Peut-être que ma longue et profonde tristesse,

Qui va priant, criant.

N’est que ce dur besoin qui m’afflige et m’oppresse

De vivre en Orient !…

Le dernier recueil de Mme de Noailles : les Éblouissements, marque peut-être une plus sûre maîtrise dans l’art des vers. Dans le Cœur innombrable, son premier volume, la poétesse ne développait pas ses motifs, et personnellement j’aime la concision de ces notations, j’aime ces émotions emprisonnées dans un vers comme une fougère sous la glace de l’hiver. Mais la poésie, qui est le jeu suprême du langage, ne doit sans doute pas dédaigner les développements verbaux ; il faut que la parole rebondisse et trouve ses accords. Exiger trop de précision, c’est peut-être ne pas comprendre le jeu verbal qu’est avant tout la poésie. La poésie, comme tout ce qu’on appelle art, est un rythme qui recrée de la vie. Nos peintres veulent laisser sur leurs toiles la lumière qui les a éblouis, les poètes désirent fixer les sensations qui les ont troublés divinement. Mme de Noailles, comme Iphigénie, aime la lumière, plus peut-être que l’amour, ou plutôt pour elle l’amour est une clarté qui illumine et embellit les paysages secrets de l’âme. Elle nous a laissé cette impression d’enfance :

Je n’avais de terreur soudaine, de tristesse

Qu’au moment frissonnant et frais où le jour baisse

Et je ne croyais pas qu’il y eût d’autre ennui

Que le souci sacré que nous cause la nuit

Comme aux oiseaux, comme aux buissons, comme aux corolles !

L’œuvre de Mme de Noailles est trop connue, elle a été trop souvent étudiée et analysée pour que j’insiste sur sa valeur : je voulais seulement ici chercher et découvrir, pour moi-même d’abord, les raisons profondes et secrètes de cette poésie, qui est bien un merveilleux effort pour reconstituer l’atmosphère vitale nécessaire à l’épanouissement du poète.