Théatre lyonnais de Guignol/Le Duel

LE DUEL

Le père BERTRAND, rentier,

GUIGNOL, canut,

LA RAMÉE, ancien militaire,

UN GENDARME.

LE DUEL

Scène PREMIÈRE.

L est bientôt neuf heures & j’ai un rendez-vous d’honneur à midi !… Il faut que je me batte… à mon âge !… & avec un ancien traîneur de sabre encore !… Il me semble que la matinée n’a duré qu’une minute aujourd’hui… J’ai la fièvre… & dire qu’il y a des gens qui se font tuer tous les huit jours !… je ne comprends pas comment ils peuvent vivre… Décidément je ne puis pas aller sur le terrain… J’ai une fille ; j’ai gagné ma fortune en travaillant, je ne puis pas la jouer sur un coup d’épée… D’autre part, si je ne me bats pas, ce spadassin viendra faire ici un esclandre, & les commères du Gourguillon m’accableront de leurs moqueries… Il m’est bien venu une idée… J’ai là pour voisin un pauvre diable qui n’a ni sou ni maille ; il sera peut-être bien aise de gagner quelque argent… si je lui proposais de prendre ma place ?… C’est un homme sans famille & sans position… Il ne doit pas lui coûter beaucoup d’exposer sa vie, & je m’en tirerai peut-être à bon compte… C’est cela ! L’heure approche… Voyons s’il est chez lui. (Il frappe.)

Scène II.

Qui est-ce qui cogne ?

(À part) Il y est ! quel bonheur ! (Haut.) Bonjour, Monsieur Guignol ; je voudrais bien vous parler.

Hé bien ! parlez, ne vous gênez pas ; j’ai le temps. J’attends mon agent de change, mais il n’est pas encore venu.

Ce que j’ai à vous dire est tout à fait secret. Voulez-vous me faire le plaisir de descendre ?

Vous voulez que je dégringole ? Me v’là ! Rien que le temps de couvrir ma pièce.

(À part.) Voilà l’homme qu’il me faut ! (À Guignol, qui est descendu.) Vraiment, Monsieur Guignol, depuis le temps que nous habitons porte à porte, je ne comprends pas que vous ne soyez pas venu me voir.

Ma foi ! M’sieu, j’ai pas osé ; la distance est trop grande.

Pas du tout ; il n’y a que la rue à traverser.

C’est vrai, mais y a la distance des picaillons[1].

Oh ! cela ne fait rien entre voisins ; vous pouviez bien venir me faire payer une bouteille de vin.

(À part.) Il est bien en générosité, aujourd’hui, le vieux grigou ! (Haut.) Si c’est pour ça, tant que vous voudrez… de suite, si ça vous va.

Tout à l’heure !… C’est maintenant un service que je voudrais vous demander.

Un service ? une cuillère & une fourchette ?.. Je vais vous chercher ça tout de suite.

Non, non ; il ne manque pas de cuillères & de fourchettes chez moi.

Oh ! on les donne quelquefois à retamer.

L’argenterie ne se rétame pas.

Si, si ; on la retame… au Mont-de-Piété.

Il ne s’agit pas de cela… c’est autre chose & quelque chose de pressé que j’ai à vous communiquer. Écoutez-moi, je commence de suite.

(À part.) Nous en avons pour un moment. (Haut.) Allons, je vous écoute.

Voici de quoi il s’agit… J’ai aujourd’hui même une affaire de duel.

Des duelles[2] de tonneau ?

Non, un duel au sabre, à l’épée ou au pistolet.

Je comprends… avec le machin qui coupe, avec c’li qui pique ou avec c’li-là qui pette.

Je vous avoue que ça m’embarrasse un peu.

Ça m’embarrasserait ben aussi… Mais je vous vois venir… vous voulez que je soye votre second.

Non ; je vous estime plus que cela… Pas mon second… mon premier.

J’aimerais assez être votre second… parce que je sais qu’après un duel y a toujours un morceau à fricoter pour les seconds.

Vous voulez rire ; mais vous devez comprendre que dans ma position je ne peux pas aller me battre.

Quand on a de z’escalins[3] comme vous, c’est dur d’exposer sa peau.

Je suis père de famille, j’ai une fille charmante qui fait mon bonheur, & si le destin voulait que je fusse tué, elle en mourrait de chagrin.

C’est vrai, votre demoiselle est charmante… elle a de z’ieux qui louchent…

Elle est fort belle.

Quand y en a un qui regarde à Fourvières, l’autre regarde à Bellecour… ça n’est pas tout le monde qui peut faire ça.

Ce n’est rien… mon médecin m’a dit que ça passerait dans une dizaine d’années.

Dix ans !… mais votre fille, qui a trente-quatre ans, en aura alors manquablement quarante-quatre.

Je songerai alors à l’établir.

Pauvre vieux !… à quarante-quatre ans, on a son congé pour se marier.

Non, non, c’est un bel âge pour faire un mariage… de raison… & ce sont les meilleurs… Mais il ne s’agit pas de cela aujourd’hui… j’ai besoin de votre appui.

Faut vous appuyer ?… par dernier ?

Non, non.

Alors, c’est par devant ?

Vous m’interrompez toujours. Laissez-moi donc vous expliquer mon affaire.

Allons, continuez. (À part.) Je suis sûr qu’il ne finira pas avant dîner.

L’autre jour…

Qu’il faisait nuit.

Bavard sempiternel, laissez-moi donc parler.

Allons, je clos mon bec.

L’autre jour… j’étais sur un des bancs de la place Impériale… Vous savez que j’y vais de temps en temps prendre le frais… je cause avec des amis… Il y en a qui lisent le journal, qui me racontent ce qu’il y a de nouveau… c’est fort agréable, l’été…

Et puis ça ne coûte rien, je sais… L’hiver, vous allez à la police correptionnelle… qui est un moyen de se chauffer à bon marché.

Ce jour-là j’étais avec un ancien militaire, un ancien hussard… qui me racontait la bataille de Wagram… avec sa canne… sur le sable… je la sais par cœur, sa bataille de Wagram… il me l’a déjà racontée au moins quarante fois. Hé bien, ça me fait toujours plaisir… Vous savez que j’ai été sergent dans la garde nationale… & que j’ai toujours aimé les vieilles culottes de peau…

Je crois bien, c’était votre état… Un ancien tanneur !… Hé ben ! c’est comme moi, j’aime les vieux militaires : j’ai eu un oncle capitaine, qui s’était retiré avec trente-sept ans de services & cinquante-six blessures ; il avait reçu vingt-quatre coups de sabre sur la figure, & il avait le ventre cousu.

Nous en étions au moment le plus intéressant de la bataille… (Avec emphase.) celui où les soixante bouches à feu de la Garde arrivent en faisant trembler la terre, suivies de quarante autres. — Il me dit alors : Les hussards s’élancent… Il se trompait… Je lui dis : Mais papa La Ramée, ce n’est pas les hussards qui s’élancent, c’est les cuirassiers… vous me l’avez dit hier. — Comment ! les cuirassiers, s’écrie-t-il ; mais (très-vite) puisqu’il s’agissait de reprendre les hauteurs de Baumersdorf & de Neusiedel, comment les cuirassiers, qui étaient à l’aile droite, auraient-ils pu passer le Russbach & se porter sur le centre des Autrichiens qui s’étaient placés sur ces hauteurs, pour nous disputer la victoire ? Me comprenez-vous ? — Certainement, que je le comprenais.

Et ben ! vous avez une fière comprenette.

Oui, lui réponds-je ; mais qu’est-ce que ça fait pour les cuirassiers ?… puisque le centre étant au milieu, il importe peu que l’aile droite ou l’aile gauche… — Il s’emporte alors.

Il s’emporte tout seul !

Taisez-vous donc, mauvais plaisant !… Il se fâche… Vous me prenez pour un hâbleur, dit-il. Vous y étiez, peut-être, à la bataille de Wagram ? & moi je n’y étais pas ?… Prétendez-vous m’apprendre mon métier, mauvais pékin ? — À ce mot de pékin, la moutarde me monte au nez ; je lui riposte un peu vertement… Il m’appelle « ganache ! »

Pas si bête !

Je l’appelle « vieil entêté ! » Il me donne un soufflet…

Que vous avez gardé… pour l’hiver ?

Non, non ; je le lui ai rendu… J’ai été moi-même étonné de ma vivacité. Mais, que voulez-vous ? une fois lancé… Il m’a dit : Mossieu, vous m’avez manqué.

Vous ne l’aviez donc pas touché ?

Si bien ; mais c’est précisément parce que je l’avais touché qu’il m’a dit : Vous m’avez manqué.

Il fallait recommencer & il n’aurait pas pu parler comme ça.

Il devint furieux & me dit que de telles insultes voulaient être lavées dans le sang ; qu’un vieux militaire ne terminait pas autrement ses querelles. Je lui réponds que je suis aussi raffiné que lui sur le point d’honneur… J’accepte le rendez-vous, & c’est aujourd’hui à midi que nous devons nous battre.

Eh bien ! que voulez-vous de moi ?

Que vous preniez ma place.

Que je prenne votre place !.. Vous voulez rire, papa. Je tiens bien autant à ma peau que vous.

Ah ! ça ne risque rien.

Eh ben ! si ça ne risque rien, pourquoi y allez-vous pas ? Si vous croyez que je vais me faire percer la bedaine pour vos beaux yeux !

Mon ami, je sais bien que ce n’est pas ici une question de sentiment & qu’il vous faut du positif. J’entends vous payer généreusement.

Combien donnerez-vous donc ?

Je vous donnerai cent cinquante francs.

Allons donc, vieille lanterne !

Comment ! vous m’appelez vieille lanterne ; qu’entendez-vous par là ?

J’entends que vous voulez vous ficher du monde… Cent cinquante francs pour aller m’aligner à votre place avec ce vieux ours blanc !

Voyons ; combien voulez-vous donc ?

Ma foi, attendez !… c’est un calcul à faire… À trois ans, ma mère me disait : Te m’as déjà coûté plus de mille francs, & c’est à peine si te les vaux… Si je valais à peu près mille francs dans ce temps-là, je dois bien valoir à présent pour le sûr… cinq, six, sept, huit, neuf, dix mille.

Assez, assez, diable ! comme vous y allez ! c’est comme à la criée.

Vous m’avez arrêté trop tôt… Je veux, sans surfaire, douze mille francs.

C’est cher… Mais, voyez-vous, je veux faire votre bonheur ; je vous ai toujours aimé… je vous donnerai ce que vous me demandez.

(À part.) Il paraît que j’ai pas assez demandé. (Haut.) Voyons, maintenant ; comment entendez-vous me payer ? Je veux des gros sous ou des billets de banque : lequel aimez-vous mieux ?

Comme vous voudrez. Pourquoi me dites-vous ça ?

Parce que si vous avez l’intention de me payer en gros sous, c’est à condition que vous me les porterez à la Croix-Rousse… sans prendre le chemin de fer.

Dans ce cas, je préfère vous payer en billets.

Si c’est en billets, je veux quinze mille francs.

Vous êtes bien exigeant !… qu’est-ce que cela signifie ? Tout à l’heure c’était convenu à douze mille.

Mon pauvre vieux, c’est mon dernier mot. Choisissez : douze mille francs en gros sous rendus à la Croix-Rousse, sans chemin de fer… ou quinze mille francs en billets… Pas de milieu… c’est à prendre ou à laisser.

Allons ! je vous donnerai quinze mille francs en billets, c’est entendu. Je vous paierai aussitôt après le combat.

Non, non, d’argent tout de suite ;… ou sinon pas de chapotement.

Allons, venez chercher votre argent tout de suite à la maison.

Vous paierez ben aussi une bouteille, papa… pour me donner de courage ?

Certainement.

C’est la première qu’il me paie, le vieux ladre… Allons, pour quinze mille francs je me ferais ben tuer tous les jours. (Ils sortent.)

Attendez-moi un instant chez moi ; je descends à la cave.

Et surtout apportez du bon, papa… du vieux ! Le Brindas me fait mal ; il me gargouille dans l’estomac.

Scène III

Enfin, je crois que je parviendrai à trouver le logis de mon homme… Ce doit être par ici… c’est bien la place qu’il m’a indiquée. Pourvu qu’il ne m’ait pas donné une fausse adresse !… Ah ! ah ! ce pékin me fait rire… Quelle boule il avait l’autre jour quand il a accepté mon cartel !… Ah ! pauvre vieux, si tu savais à qui tu as affaire, tu serais déjà mort de frayeur… Je ne veux pas le tuer, mais j’entends lui donner une leçon dont il se souviendra… Voyons, informons-nous de sa demeure au boulanger du coin… Ah ! voici fort heureusement quelqu’un qui va me renseigner.

Scène IV

Pardonnez-moi, Mossieu…

(À part.) Un ancien troupier ! ça doit être mon homme ! (Haut.) Vous avez donc fait de sottises que vous demandez pardon ?

Pourriez-vous m’indiquer la demeure de Mossieu Bertrand ?

Je veux pas te le dire ; te m’ennuies, toi !

Qu’est-ce que cela ! vous ne répondez pas à ma question… L’adresse de Mossieu Bertrand ?

On ne passe pas.

Comment ! on ne passe pas ?

On ne passe pas ! on-ne-pas-se-pas !

Vraiment ! c’est inconcevable !

Ah ! cette trombine ! ce pif ! Mettez donc votre nez de côté, papa ; il m’empêche de voir le Cheval de bronze.

Je ne souffrirai pas qu’on m’insulte de la sorte.

Ne bute pas, ne bute pas… Reculez-vous donc un peu, vous m’envoyez des postillons, fermez votre portail.

Vous me prenez, je crois, pour un jobard, mon cher. La main me démange, & j’ai envie de vous apprendre à qui vous avez affaire.

Tant pis, mon vieux ; votre nez m’offusque, il ressemble à un éteignoir pour cierge.

Ah ! si je n’avais pas déjà une affaire ce matin !… Encore une fois voulez-vous me laisser passer ?

Je vous ai déjà dit qu’on ne passe pas.

Et pourquoi cela ?

Parce qu’on ne passe pas, vieux farceur !

Ah ! c’est trop fort, je n’y tiens plus. Tenez. (Il lui donne un soufflet.)

Tenez, vous aussi. Vous croyez avoir affaire à une bugne[4].

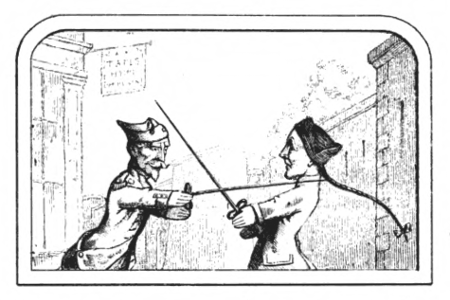

Je m’importe peu qui vous êtes. Vous m’avez frappé ; de pareils affronts veulent du sang. Il faut nous battre sur-le-champ. Au sabre, à l’épée, au pistolet ?… Quelle est votre arme ?

Tout ce que vous voudrez. À l’épée, à coup de groles, au tournebroche, à coup de torchon, à tout.

À l’épée.

T’aimes la salade : allons chercher de fourchettes.

Oui, allons chercher des armes ; mais tout de suite, parce que j’ai encore une affaire à vider ce matin.

Allons-y. (Ils vont pour sortir.)

Mossieu. (Ils se font des politesses.)

Allons, passe donc, patet[5]. (Ils sortent & rentrent aussitôt avec des épées.)

En garde !

Voyons que j’empoigne bien ma lardoire. J’y suis. (Ils se battent.) Tiens donc ! tiens donc !

Comment ! comment ! que faites-vous donc ? vous reculez, je crois.

Ah ! le gone, il m’a crevé le bedon !

Allons, il a son compte ; c’est le quatrième de cette année… j’ai la main malheureuse… (Il essuie son épée.) C’est ennuyeux tout de même de se battre comme ça, sans témoin… Mais il m’a insulté ; tant pis pour lui !… Pour prévenir les soupçons, allons nous-même chercher la garde.

Scène V

Ah ! grand bête ! il croyait donc que je me laisserais mettre en perce. Pas si cornichon ! Je m’en vais maintenant prendre mon épée à moi, l’épée de Guignol !… Qu’il essaye de revenir & je me charge de lui régler le compte du père Bertrand avec le mien ! (Il sort.)

Scène VI

Venez, venez, cavalier : c’est ici tout près que j’ai vu un homme mort. Il nous faudra l’emporter à la Morgue, jusqu’à ce qu’on le réclame… Il n’y a plus personne !… Ne voyez-vous donc rien, cavalier ?

Du tout, je ne vois rien.

Probablement que ce malheureux aura été emporté par une patrouille : nous sommes venus trop tard. (Guignol donne un coup de bâton au gendarme qui s’enfuit ; puis il frappe La Ramée qui tombe.)

Eh ben ! cette fois, pauvre vieux, t’en as assez… Que dis-tu de cette pontiselle[6] ? Faut convenir que si t’es fort à l’épée, te n’entends rien au bâton… Mais qu’en faire à présent ?… Je vais boire un coup chez le père Chibroc & je reviens tout de suite… Je le porterai en Saône. (Il sort.)

Scène VII.

Ah ! sapristi, je crois qu’il m’est tombé une cheminée sur la tête… Cependant il m’a semblé que c’étaient des coups de bâton… Est-ce que ce pékin se serait joué de moi ?… Ça ne peut pas se passer comme ça… j’aurais cette affaire-là sur le cœur jusqu’au dernier de mes jours… Le drôle a dit, je crois, que je n’entends rien au bâton : je lui montrerai mon savoir… & dussé-je le chercher jusqu’au fond des enfers !… (Il sort.)

Scène VIII.

Je suis dans une inquiétude mortelle. Guignol a-t-il rencontré ce vieux ferrailleur ? J’étais allé jusqu’aux portes de Trion pour ne pas me trouver dans le premier moment entre l’enclume & le marteau ; mais je ne puis pas rester dans cette incertitude… Que sont-ils devenus ?

Scène IX.

Ah ! vieux féroce, te n’es pas mort !… Tiens ! tiens !

Ah ! scélérat, je t’apprendrai si je ne suis pas fort au bâton ; tiens ! tiens ! tiens !

Au secours ! au secours ! je suis mort.

Comment ! c’est vous, Mossieu Bertrand ? Pardon, je me trompe.

La Ramée !… je suis perdu.

Comment ! c’est vous, papa Bertrand ? Pardon, je me trompe.

Voilà comme vous tenez vos engagements ?

Je les ai ben tenus, vos engagements, puisque je me suis fait tuer tout à l’heure.

Oui, vous vous êtes fait tuer, & vous n’êtes pas mort !

Comment ! comment ! En effet, Mossieu, vous devriez être mort : vous l’étiez tout à l’heure.

Et vous aussi, papa !

Tout cela me paraît louche.

Voyons ! ça serait trop long à vous expliquer. Mais il me semble que tout peut s’arranger. L’honneur est satisfait.

Vous plaisantez, morbleu !

Fâchez pas, papa !… Moi, vous m’avez passé votre latte au travers du corps : que voulez-vous de plus ? Les Français sont pas des Cosaques. L’honneur est satisfait.

Mais ces coups de bâton que j’ai reçus ; ils sont postérieurs.

Vous venez de les repasser au père Bertrand. L’honneur est satisfait.

Mais ma querelle avec Mossieu Bertrand ?

Il en a ben assez reçu, le pauvre vieux ! Il a reçu des deux mains, de la mienne & de la vôtre. L’honneur est satisfait.

Hé ben ! & moi ?

Hé ben ! je me suis battu pour vous. N’est-ce pas ce qui était convenu ?

Et mes coups de bâton ! étaient-ils convenus ?

Que voulez-vous ? C’est par-dessus le marché ; ils n’étaient pas pour vous. C’était un solde de règlement entre Mossieu & moi : c’est vous qui avez reçu le solde. L’honneur est satisfait !

Oui, oui, l’honneur est satisfait !

C’est égal, je regrette mon argent.

Nom d’un rat, je l’ai bien gagné. Puis, il ne sera pas tout perdu pour vous, papa. Pour mettre le bouquet à notre réconciliation, faut aller déjeuner tous ensemble, & c’est moi qui paie !… un fricot chenu !

Accepté !… nous trinquerons en braves.

Accepté!… Et le verre en main je vous conterai la bataille de Wagram.

Mais nous ne serions pas gais,

Si vous ne disiez ici

Que vous êtes satisfaits aussi.

- ↑ Des picaillons ; un des nombreux synonymes qu’emploie Guignol pour désigner l’argent. Il y a sur cette matière autant de richesse dans son langage que de pénurie dans son gousset.

- ↑ Duelle ; douve de tonneau.

- ↑ Des escalins ; de l’argent.

- ↑ À un imbécile.

- ↑ Patet : lambin, tatillon.

- ↑ La Pontiselle est une pièce de bois du métier de tisseur.