Les périodes végétales de l’époque tertiaire/18

LES PÉRIODES VÉGÉTALES

DE L’ÉPOQUE TERTIAIRE.

Des effets semblables se sont inévitablement produits autrefois et on observe en effet des contrastes très-marqués dans la dimension relative des espèces, en comparant les formes homologues de plusieurs périodes ou localités placées sous des conditions extérieures visiblement opposées.

Les extrêmes de grandeur dans la dimension des feuilles sont offerts par certaines espèces de la flore de Sézanne qui appartiennent à une époque et à une localité au sein desquelles la chaleur et l’humidité réunies ont dû atteindre leur apogée.

Une feuille de Grewiopsis (G. Sidœfolia, Sap.), de cette station, mesure près de 30 centimètres de largeur sur une longueur de 20 centimètres non compris le pétiole. Cette dimension est de beaucoup supérieure à celle de la plupart des feuilles des Luhea actuels, type de Tiliacées sud-américaines, auquel les Grewiopsis de Sézanne doivent être assimilés. De son coté, le Grewia crenata, Ung., espèce miocène qui vivait encore à l’époque des cinérites du Cantal et qui paraît répondre trait pour trait au Grewiopsis de Sézanne, présente des feuilles dont le plus grand diamètre n’excède par 7 centimètres, sur une hauteur, de la base au sommet du limbe, de 5 centimètres et demi à 6 centimètres seulement. On voit par là combien la diminution de la chaleur, sans doute aussi indispensable que l’humidité à la vigueur de ce type, avait contribué à l’amoindrir par son abaissement graduel dans l’espace qui sépare le paléocène du miocène. La sécheresse, d’autre part, avait sans doute forcé ce même type de se tenir à l’écart durant l’éocène, période dans le cours de laquelle on cesse de l’observer. On pourrait faire les mêmes remarques au sujet des viormes, des cornouillers et des Juglandées de Sézanne qui marquent pour ces groupes une sorte de maximum d’ampleur du limbe de foliaire, qui ne semble plus avoir été ensuite dépassé.

L’influence de la chaleur et de l’humidité, agissant tantôt séparément, tantôt de concert, se laisse voir surtout dans le groupe des chênes, dont on rencontre des formes caractéristiques sur tous les niveaux successifs, depuis Gelinden, à la base du paléocène, jusqu’à l’extrémité supérieure de la série. Les premiers chênes sont tous des chênes verts, c’est-à-dire que leurs feuilles étaient plus ou moins fermes, lustrées et persistantes. Si l’on cherche à grouper par catégories les formes de cet âge, on reconnaît aisément des chênes à feuilles entières et plus ou moins lauriformes et d’autres dont les feuilles sont dentées, crénelées ou lobulées.

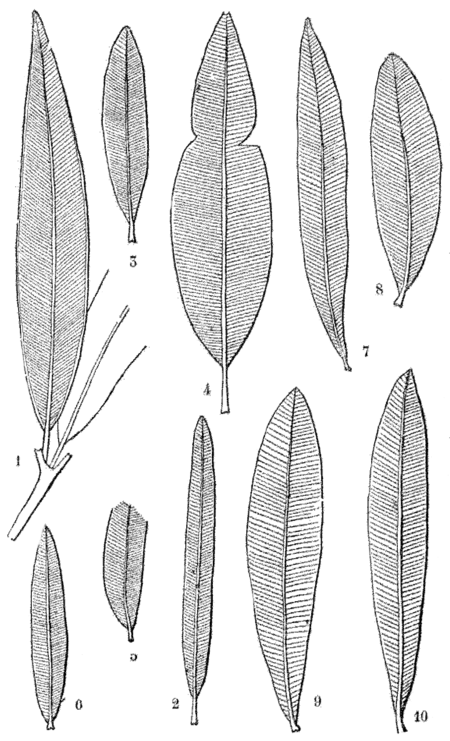

Considérons d’abord les premiers. À mesure que l’on s’éloigne du paléocène, on voit des diversités se produire : les uns gardent des feuilles plus ou moins ovalaires, tandis que chez d’autres le limbe tend à s’allonger ; puis, sous l’influence continue du climat sec et chaud de l’éocène, les dimensions des espèces de certaines stations se réduisent, et l’on observe, d’abord dans le calcaire grossier parisien, au sein d’une contrée située au voisinage de l’ancienne mer (couches du Trocadéro), puis dans les gypses d’Aix, les formes sensiblement atténuées, représentées par nos figures {fig. 1), et qui expriment bien réellement les résultats de l’action climatérique de l’éocène. Nous avons vu d’ailleurs que cette action avait continué à se prononcer dans la période suivante, pendant laquelle les chênes conservèrent leurs proportions amaigries.

En détournant les regards vers une autre catégorie, celle des espèces à feuilles dentées ou lobulées, nous constatons aisément une marche absolument analogue. Pour en être convaincu, nous n’avons qu’à comparer, en recourant à des figures précédentes, les feuilles des chênes de la forêt de Gelinden, surtout le Quercus parceserrata Sap., au Q. antecedens Sap., des gypses d’Aix, au Quercus cuneifolia Sap., de Gargas, et au Q. velauna Mar., de Vonzon. C’est par suite du rétrécissement des dimensions du limbe, sous l’influence du climat éocène, que fut constituée en Europe la section des ilex ou chlorobalanus qui depuis a persisté jusqu’à nous, tout en modifiant ses caractères, c’est-à-dire en présentant des feuilles plus larges ou plus étroites, selon les alternatives de climat plus humide ou plus sec, qui se reproduisaient. Le chêne vert de Coumi et de Radoboj (Quercus mediterranea Ung.) a déjà des feuilles plus grandes que celles du Q. antecedens ; mais les formes relevant du même type que l’on rencontre soit au mont Charray, soit à Meximieux, c’est-à-dire dans le miocène supérieur et le pliocène inférieur, dans des stations et à des âges plus humides que les précédentes (Q. prœilex et Q. prcecursor Sap.) portent des feuilles encore plus amples, dont les dents épineuses disparaissent ou tendent à s’effacer (fig. 2). De nos jours, le Quercus ilex dans les limites d’une espèce, remarquable par sa polymorphie, réunit une foule de nuances, variétés individuelles ou races locales, les unes au feuillage ample réservées aux stations humides, les autres au feuillage étroit et coriace, plus fréquentes sur les sols et dans les expositions secs et chauds.

Après avoir rendu un compte très-sommaire des modifications qui ont affecté l’organisme des végétaux d’une façon générale et dans une direction déterminée, il serait très-intéressant de pouvoir saisir et décrire celles au moyen desquelles les types se sont graduellement transformés, avant de revêtir les caractères qui les distinguent et quelle série d’états successifs chacun d’eux a traversés soit en se fixant, soit en donnant naissance à un type voisin. Ces sortes de mutations sont visibles dans les animaux supérieurs, je veux parler des mammifères ; chez ces derniers, ils se sont accomplis dans le cours de l’époque tertiaire, à des intervalles assez rapprochés et en produisant des ramifications assez nombreuses, pour devenir l’objet d’une récente étude de M. A. Gaudry sur les Enchaînements du règne animal. Mais ici, justement se présente l’application rigoureuse de deux lois, dont l’une a été formulée par ce même savant : elle veut que les êtres, au sortir de cette élaboration toujours obscure, longue et difficile à suivre, d’où les catégories supérieures paraissent issues, aient été l’objet de transformations d’autant plus rapides que ces êtres sont plus élevés en organisation. Cette loi isolée serait insuffisante à l’explication des phénomènes que nous considérons, si l’on ne lui en adjoignait une autre qui établit une solidarité nécessaire entre les deux règnes ; d’après cette seconde loi, le développement des animaux terrestres est forcément subordonné à celui de la végétation, qui leur fournit des aliments ; par conséquent, le développement des premiers n’a pu être ni antérieur ni même contemporain de l’évolution à laquelle cette dernière a dû son complément ; il l’a suivi seulement et même d’assez loin.

À raison de ces deux lois combinées, il se trouve que le règne végétal avait acquis ses traits caractéristiques bien avant que l’autre eût complété les siens ; en sorte que les principaux groupes et même les genres de plantes qui constituent l’immense majorité de nos flores actuelles étaient arrêtés et à peu près fixés dans les limites qu’ils ont encore dès l’origine, probablement même avant le début des temps tertiaires. Il est facile de constater effectivement un très-grand contraste à ce point de vue entre l’un et l’autre règne. Les véritables herbivores, qui sont les ruminants, ne commencent à se manifester que vers l’oligocène, et leurs genres les mieux définis ne se montrent que beaucoup plus tard. Il en est de même pour les carnassiers et pour une foule de genres et de groupes comme celui des équidés et des proboscidiens dont l’évolution n’était pas encore achevée à la fin du miocène. Le règne végétal, point de départ nécessaire de l’évolution des faunes de vertébrés supérieurs, a dû forcément devancer celles-ci. Les flores paléocènes de Gelinden et de Sézanne, malgré le nombre relativement restreint des espèces qu’elles renferment, permettent d’affirmer qu’un nombre considérable de familles végétales étaient dès lors arrêtées dans leurs limites actuelles et que leurs genres ou leurs principales sections n’ont plus varié. En l’affirmant des types que l’on connaît, on peut l’affirmer de beaucoup d’autres par analogie, sauf en ce qui concerne les familles herbacées et très-nombreuses, dont les genres ne résultent guère que de modifications organiques d’une minime importance, comme les ombellifères, les composées et la plupart des gamopétales.

La flore de Gelinden démontre qu’il existait dès lors de vrais chênes et à côté d’eux de vrais châtaigniers ; la craie ayant fourni des vestiges reconnaissables de hêtres, on peut dire que les Cupulifères étaient déjà partagées comme maintenant en trois sections dont les subdivisions ou sous-genres seuls n’étaient peut-être encore ni définis ni combinés, ainsi qu’ils l’ont été ensuite. Une foule de genres ou même de sections de genre n’ont plus changé depuis cette date, à l’exemple de ceux qui précèdent. Dès le paléocène, par exemple, le type des viornes, celui du lierre, celui de la vigne, déjà distinct de celui des Cissus qui en est si rapproché, celui des saules, des cornouillers, etc. étaient représentés par des formes se rattachant aux nôtres de trop près, pour que l’on soit en droit de supposer des différences tant soit peu marquées dans ceux de leurs organes qui ne sont pas venus jusqu’à nous. Les Laurinées ont dû réellement comprendre dès cette époque les mêmes coupes génériques que de nos jours et notamment des Cinnamomum, Laurus, Persea, Sassafras. Il faudrait donc, d’après de pareils indices, remonter plus loin que le tertiaire pour retrouver une période de Dicotylédones ou simplement d’Angiospermes prototypiques comprenant des genres flottants, n’ayant encore qu’une partie de leurs caractères distinctifs ou servant de passage des uns vers les autres. Il faudrait même, je le crois, explorer au delà de la craie cénomanienne pour découvrir quelque chose des débuts de la classe, réduite à l’état d’ébauche. Cet horizon cénomanien est celui des plus anciennes Dicotylédones connues et déjà il nous présente un certain nombre de types dont les variations subséquentes n’ont plus été que d’une nature purement spécifique : le lierre, le magnolia, le genre Hymenea parmi les Légumineuses-cæsalpiniées doivent être signalés en première ligne. On peut dire cependant, en examinant cette première association de Dicotylédones, qu’elle comprend de préférence des types floraux moins complexes, formés de parties plus distinctes et résultant d’une soudure moins avancée que ceux qui suivirent. Les découvertes futures apporteront seules, si elles se réalisent jamais, la clef d’un pareil problème. Il est à croire également que les plus anciens palmiers, ceux qui proviennent de la craie supérieure, ne sont réellement pas les premiers en date ; ils marquent sans doute l’un des stades d’une marche évolutive, déjà éloignée de son origine. Cependant l’espèce la plus répandue, le Flabellaria longirhachis Ung, reproduit l’apparence d’un type intermédiaire aux frondes flabellées et aux frondes piannées. L’aspect est celui de deux formes spéciales aux Séchelles et qui sont le Phœnicophorium Sechellarium Wendl, et le Verschaffeltia splendida.

Ainsi, ce ne sont pas des genres proprement dits, mais plutôt des sous-genres et des sections ou groupes d’espèces dont il serait possible de suivre la marche et de décrire la formation, à travers le cours du tertiaire, si tous les organes des végétaux de cet âge étaient venus jusqu’à nous, de telle façon qu’il fût possible d’analyser les parties des fleurs et la structure intérieure des organes de la fructification, comme on le fait lorsqu’il s’agit de la dentition et du squelette des vertébrés.

Les types végétaux sont incontestablement plus tenaces, leur vie est plus longue et leurs caractères essentiels sont moins mobiles, que ne le sont les types correspondants de l’autre règne. Il faut donc se contenter, dans l’examen que l’on en fait, de suivre et de définir les innombrables diversités spécifiques auxquelles leurs genres, une fois fixés, ont donné lieu. Cette disposition inhérente à l’organisme des végétaux, sous l’influence du temps et des circonstances, a fait naître d’incessantes variations que la comparaison des formes fossiles avec leurs homologues actuels permet de définir très-rigoureusement.

L’enchaînement qui relie toute une série d’espèces affines et qui nous amène de la plus ancienne jusqu’à celle que nous avons encore sous les yeux, se compose souvent d’un nombre relativement considérable de termes successifs, assez rapprochés pour faire disparaître la plupart des lacunes. Par ce moyen qui s’appuye, il est vrai, sur l’examen des feuilles seulement, on découvre réellement les vicissitudes d’une filiation dont l’origine remonte plus ou moins haut dans le passé et qui, dans certain cas, s’avance au delà de l’époque tertiaire. Nous constatons ainsi que, si les Dicotylédones, à un moment donné voisin de leur berceau et par des procédés dont le mécanisme nous échappe faute de documents, ont donné l’exemple d’une évolution rapide et d’une extension plus rapide encore, après une longue période d’obscurité, leurs types une fois caractérisés ont manifesté au contraire une remarquable fixité, tout en demeurant plastiques, non plus dans les traits constitutifs de leur structure, mais par certains côtés secondaires. Ce sont ces variations de détails qui ont engendré successivement toutes les formes auxquelles les botanistes s’accordent à appliquer le nom d’espèce.

Pour signaler des exemples saillants de ces sortes de filiations, conduisant à travers les âges d’une espèce à une autre plus ancienne, celle-ci étant elle-même précédée par une forme antérieure, jusqu’à la plus reculée dans le temps qu’il ait été donné de découvrir, il faut s’arrêter de préférence à certains types à la fois tenaces et peu féconds ou même réduits sous nos yeux à une espèce unique, mais en même temps n’ayant jamais quitté le sol de l’Europe. Il en est ainsi, entre autres, du laurier, du lierre, de la vigne, du laurier-rose, du gaînier, de divers érables, etc., dont nos figures aideront à saisir la marche à travers les diverses périodes, au moins pour quelques-uns d’entre eux.

Le type du laurier noble (L. nobilis L.), dont le laurier des Canaries (L. canariensis Webb) ne constitue de nos jours qu’une race, se trouve représenté dans le paléocène par le Laurus Omalii Sap. et Mar. ; dans l’éocène par le Laurus Decaisneana Heer. Lors de l’éocène supérieur des gypses d’Aix, le même type comprend un certain nombre de formes, parmi lesquelles il faut distinguer le Laurus primiyenia, Ung., dont les variétés larges conduisent insensiblement au Laurus canariensis (fig. 3). Il semble que les formes étroites de ce même L. primiyenia, qui sont en même temps les plus anciennes, marquent l’existence d’une race due à l’influence du climat éocène ; les effets de cette influence s’atténuent graduellement à mesure que l’on s’avance vers l’aquitanien et à Armissan d’abord, à Manosque ensuite, la liaison entre les feuilles amplifiées du L. primigenia et celles des Laurus canariensis et nobilis se prononce de plus en plus. Le Laurus princeps Hr., du miocène supérieur se rapproche plus encore de notre laurier, dont la race canarienne se montre enfin, avec tous les caractères que nous lui connaissons, dans le pliocène inférieur de Meximieux.

Le lierre européen remonte au delà des temps tertiaires ; son ancêtre le plus éloigné est une espèce de la craie cénomanienne de Bohême, Hedera primordialis Sap., dont les feuilles caulinaires étaient largement orbiculaires et cordiformes, avec des feuilles deltoïdes et latéralement arrondies sur les rameaux libres. Ces feuilles étaient entières ou faiblement sinuées le long des bords ; elles rappellent d’assez loin celles de certains Oreopanax d’Amérique, mais elles ressemblent surtout à la race algérienne, connue sous le nom de lierre d’Alger, dont les feuilles presque aussi larges sont cependant bien plus atténuées en pointe au sommet. Les échantillons fossiles de forme deltoïde peuvent même être comparés avec avantage aux feuilles largement ovalaires des rameaux libres de notre type indigène le plus ordinaire ; la disposition des nervures basiliaires et même leur nombre (2 à 3 paires de chaque côté de la médiane ) se trouvant les mêmes de part et d’autre. On peut dire sans exagération que l’aspect de l’Hedera primordialis suffit à lui seul pour attester l’humidité chaude de l’ancienne localité cénomanienne qui nous a conservé ses restes.

Le lierre paléocène de Sézanne, Hedera prisca Sap. (fig. 4), dont nous possédons plusieurs feuilles, s’éloigne assez sensiblement de l’H.primordialis. Il est d’abord plus petit, la dimension de ses feuilles égalant à peu près celle des formes vigoureuses de notre lierre. Les sinuosités de la marge sont devenues ici des saillies anguleuses assez peu prononcées, il est vrai ; la base est arrondie ou conformée en coin obtus ; les nervures principales ne comptent jamais au delà de deux paires, outre la médiane. Cette espèce rappelle incontestablement noire race irlandaise dont elle diffère seulement par la distance proportionnelle plus marquée entre les nervures basilaires et les secondaires issues de la médiane, qui sont moins développées que dans notre lierre. Il en est du lierre comme de la vigne, du sassafras et de quelques autres types ; on cesse de les rencontrer ou du moins leur présence devient exceptionnelle dans le cours de l’éocène proprement dit. Il est probable que la chaleur sèche du climat restreignit alors l’aire d’habitation de ces types et obligea certains d’entre eux à émigrer vers le nord ou à se réfugier sur le haut des montagnes.

On n’a découvert jusqu’ici aucune trace du lierre ni dans le calcaire grossier parisien, ni dans les grès de la Sarthe, ni à Skopau ou à Monte-Bolca ; le dépôt des gypses d’Aix n’en avait pas encore offert de vestige ; mais une découverte importante, due à M. le professeur Philibert, est venue démontrer tout récemment l’existence du lierre éocène et en même temps sa rareté à cette époque, puisqu’il s’agit de l’empreinte d’une feuille unique, ayant appartenu aux rameaux appliqués ; elle a été apportée peut-être de loin et provient sans doute d’une station moins chaude que la zone de végétaux qui servait de ceinture immédiate à l’ancien lac. Le climat éocène a produit sur le lierre d’Aix, Hedera Philiberti Sap., son influence ordinaire ; la feuille de cette espèce est relativement étroite et allongée ; son sommet donne lieu à une pointe apicale beaucoup plus développée que les lobules latéraux, réduits à de simples sinuosités anguleuses. Celte remarquable empreinte a tout à fait l’aspect et retrace les caractères des formes les plus maigres du lierre d’Alger, et notre lierre indigène offre parfois aussi, lorsque ses tiges rampent sur le sol, des variétés analogues à celle-ci ; en sorte que l’Hedera Philiberti représente le point de départ commun du lierre européen actuel et de la race algérienne.

Dans le miocène inférieur de la région arctique, c’est à la race irlandaise ou lierre d’Irlande que correspond l’Hedera Mac-Chiri Hr., qui revêt une forme à peine distincte de celui-là. L’Hedera Kargii Br., du miocène supérieur d’Œningen, nous fait connaître une race à très-petites feuilles qui semble dériver, à l’aide de plusieurs intermédiaires aujourd’hui perdus, de l’Hedera prisca amoindri. Le lierre, sous une forme très-rapprochée de celle du type européen ordinaire et qui se relie en même temps au type des gypses d’Aix, amplifié par l’influence du climat miocène, se montre vers le pliocène inférieur, daus les sphérosidérites de Dernbach, aux environs de Coblentz ; c’est l’Hedera acutelobata (Ludw.) Sap., dont les feuilles pourvues de cinq lobes anguleux surmontées d’une pointe terminale plus large et moins saillante que celle de l’Hedera Philiberti et s’éloignent par conséquent davantage de la race d’Alger. Ce lierre n’est réellement séparé de l’espèce actuelle que par une nuance à peine sensible. À la même époque, c’est-à-dire dans la première moitié du pliocène, notre Hedera hélix normal, caractérisé par les mêmes diversités morphologiques qu’il présente de nos jours, s’était répandu dans toute l’Europe ; il abonde particulièrement en Italie et peuple plus tard aussi les tufs quaternaires de la France entière. En résumé, le type du lierre, très-anciennement fixé, n’a donné lieu dans la suite des temps qu’à des variétés ou races flottantes, trop peu accentuées pour mériter à aucune d’elles le nom d’espèce, sauf peut-être en ce qui concerne l’Hedera Kargii dont les proportions minimes constituent pourtant la nuance différentielle la plus marquée. Le type actuel, lorsqu’on l’interroge avec soin, laisse voir des diversités analogues, comprises dans les limites d’une espèce unique.

Le laurier-rose dont je veux parler maintenant a suivi une marche à peu près semblable à celle qui caractérise le lierre. Ce type est représenté dans la craie supérieure par une forme qui paraît être la touche de toutes celles qui suivirent et celles-ci n’ont jamais produit que des variations assez peu accentuées. C’est là visiblement un type doué d’une tendance très-faible à la polymorphie, aptitude qui explique à la fois sa remarquable fixité à travers le temps et l’existence actuelle de deux espèces isolées, l’une indienne, l’autre méditerranéenne, assez voisines pour s’hybrider lorsqu’on a cherche à les rapprocher l’une de l’autre.

Le laurier-rose crétacé, Nerium Rohlii Mark, ressemble singulièrement aux plus larges feuilles du N. odoratum, des Indes et de Java, dont les feuilles fossiles ont la forme, les dimensions et la longueur de pétiole ; celles-ci étaient cependant moins linéaires et plutôt lancéolées-allongées ; elles se terminaient aussi plus obtusément dans la direction du pétiole et elles paraissent avoir eu des nervures plus fines et plus nombreuses. Ce sont là au total de faibles divergences, et si les autres parties de l’ancienne plante n’en présentaient pas de plus marquées, ce que nous ignorons, il est vrai, on peut dire que le N. Rohlii ne différait pas plus du Nerium odoratum que celui-ci ne diffère du N. oleander des bords de la Méditerranée.

Le laurier-rose n’a pas été encore observé dans le paléocène ; en revanche, nous connaissons deux Nerium éocènes très-nettement caractérisés : ce sont les Nerium parisiense, du calcaire grossier parisien, et sarthacense Sap., des grès de la Sarthe (fig. 5). Tous deux peuvent passer pour être dérivés du précédent, et pourtant ils diffèrent très-notablement l’un de l’autre. Le Nerium parisiense, remarquable par ses dimensions exiguës, dénote une race qui aurait subi l’influence ordinaire du climat de la période éocène ; en outre, il habitait une station en contact avec les plages de la mer parisienne, probablement les rives d’un cours d’eau vers son embouchure ; par conséquent il était indigène d’une région basse, plus chaude que l’intérieur du pays. Le Nerium sarthacense, au contraire, habitait probablement une région boisée et montagneuse du continent éocène ; il représentait évidemment une race plus vigoureuse et ses feuilles atteignaient à à une largeur triple de celle des empreintes du dépôt parisien.

Le Nerium parisiense, malgré sa petite taille à laquelle ses fleurs, dont les corolles nous sont connues, répondaient par leurs proportions modestes, se rattache certainement au type du N. odoratum, et, par conséquent, à celui du N. Rohlii, dont il s’écarte surtout par la terminaison plus ou moins obtuse du sommet des feuilles. Le Nerium sarthacense, dont une petite feuille a déjà été figurée sur la planche xvii de mon Mémoire sur les végétaux fossiles de Meximieux, paraît être effectivement le prototype direct du Nerium oleander, auquel il est conforme par le contour elliptique du limbe, sa terminaison supérieure et les déformations accidentelles auxquelles il était sujet, mais dont il s’écarte par l’étendue proportionnelle du pétiole. En outre, dans l’espèce de la Sarthe, la plus grande largeur du limbe se trouve reportée vers le tiers inférieur de l’organe, au lieu d’exister plus haut, ainsi que cela se voit dans la majorité des feuilles de notre laurier-rose méditerranéen. Il semblerait donc que l’on touchât ici à l’époque actuelle et pourtant on n’y arrive enfin qu’au moyen de plusieurs termes successifs intercalés. Le Nerium repertum Sap., des gypses d’Aix, est imparfaitement connu ; on voit pourtant que ses feuilles sont plus petites que la moyenne de celles des grès de la Sarthe dont elles offrent l’apparence extérieure, sauf le pétiole qui tend à se raccourcir. Ce raccourcissement du pétiole restera désormais le caractère commun de tous les lauriers-roses d’Europe et l’on peut rapporter à ce moment l’époque à laquelle dut s’opérer la séparation définitive des deux espèces, l’indienne et l’européenne, qui s’étend aussi dans l’occident de l’Asie. Le Nerium Gaudryanum Brngt., du miocène inférieur d’Oropo, en Attique, se rapproche un peu plus du N. oleander que les précédents par son pétiole très-court et le contour lancéolé du limbe ; mais les dimensions restent encore plus petites et la forme du contour général est plus étroite que dans la majorité des feuilles du N. oleander. Presque à la même époque, le Nerium bilinicum Ett., des couches de Kutschlin, en Bohême, manifeste la même liaison avec un agrandissement marqué des dimensions du limbe et peut-être aussi une nuance d’affinité plus marquée vis-à-vis du N. odoratum. M. d’Ettingshausen mentionne de plus un Nerium styriacum, de Leoben, espèce inédite qui aurait des feuilles plus larges et des nervures secondaires moins raides. Cette forme semblerait indiquer un degré d’acheminement vers le laurier-rose actuel. Le laurier-rose de Meximieux, Nerium oleander pliocenicum, ne saurait être légitimement séparé de celui de nos jours : dimension et forme du pétiole, contour et dimension du limbe foliaire, tout est pareil des deux parts.

Il ne tiendrait qu’à nous, si la nécessité de ne pas élargir outre mesure le cadre de cette étude n’y faisait obstacle, d’interroger plusieurs autres types, pour analyser leur marche et définir la signification des éléments morphologiques que chacun d’eux a successivement compris ; mais un livre entier suffirait à peine à effleurer une matière aussi riche, et d’ailleurs, en multipliant les détails, en prodiguant les preuves, nous ne ferions que confirmer ce qui ressort déjà de l’ensemble de nos considérations, l’unité de l’ancienne végétation, la solidarité intime de toutes les parties dont elle se compose, reconnaissable à travers les modes, les stades et les variétés innombrables que le temps a fait naître et que les circonstances ont développées, en éveillant les tendances inhérentes à l’organisme. Mais ce qui ressort des recherches entreprises sur l’histoire de la vie et le passé du monde, c’est surtout l’enchaînement des phénomènes soit organiques, soit physiques. Il y a là un ensemble prodigieux de causes et d’effets étroitement combinés, dont l’action réciproque n’a cessé de se faire sentir et d’entraîner des conséquences occasionnelles destinées à produire de nouvelles formes d’existence. C’est ce renouvellement perpétuel des choses visibles que l’on a voulu nier, lorsque l’on a cru pouvoir mettre à sa place un certain nombre de termes initiaux, nettement définis, marquant pour les êtres particuliers ou pour les différentes catégories d’êtres et de faits un point de départ originaire, dégagé de tout antécédent. Nous avons, au contraire, saisi ou entrevu partout la trace de connexions, allant de l’antérieur au postérieur, et dont la multitude est si grande et la complexité telle que notre esprit succombe à vouloir analyser leurs entre-croisements. Mais, si l’on remonte de phénomène en phénomène plus haut que les apparences mobiles et contingentes, il semble que l’on aboutisse forcément à quelque chose d’entier, d’immuable et de supérieur, qui serait l’expression première et la raison d’être absolue de toute existence, en qui se résumerait la diversité dans l’unité, éternel problème que la science ne saurait résoudre, mais qui se pose devant la conscience, source de l’idéal religieux, ce que nous nommons instinctivement du nom de Dieu. Cte G. de Saporta

Correspondant de l’Institut.