Le Poème symphonique/Chapitre III

CHAPITRE III

LES SUCCESSEURS IMMÉDIATS DE LISZT

Le premier successeur direct et disciple avéré de Liszt est ici Saint-Saëns, qui reprend le titre de « poème symphonique » pour le Rouet d’Omphale (1871), Phaéton[1] (1873), la Danse macabre (1874) et la Jeunesse d’Hercule (1877). On s’étonne presque de voir un praticien de la musique absolue tel que Saint-Saëns sacrifier à un genre où la musique s’évade plus ou moins d’elle-même. Mais n’y recourt-il pas au contraire comme par instinct, pour dépasser les limites parfois un peu étroites de son imagination et étendre, grâce à ce tremplin, la portée de ses élans ? Loin de montrer d’ailleurs cette étroitesse du goût qu’on lui a souvent reprochée, Saint-Saëns admire avec flamme les maîtres les plus opposés à sa nature, Berlioz, Liszt et (au moins en 1876) Wagner. Son étude des Portraits et Souvenirs sur les poèmes symphoniques de Liszt est un dithyrambe. Il ne s’est pas borné à les célébrer par la plume. Il s’en est fait le champion, les jouant à deux pianos avec Francis Planté, en dirigeant des exécutions orchestrales, bravant ainsi, pour les imposer, l’indifférence, la routine ou l’hostilité du public. Mais jusque dans l’admiration la plus active, la plus combative même, il garde cette indépendance de jugement, dont le caprice apparent n’est que lucidité, pondération, équilibre. Il n’hésite pas, en les louant, à déceler dans les poèmes symphoniques de Liszt de la surabondance, de la prolixité, de la diffusion. Leur exemple n’est donc pas en tout point un modèle. Saint-Saëns aligne, élague, ajuste. À des développements plus sobres, à des perspectives mieux dégagées, à un orchestre moins empâté et plus transparent, le genre même ne fera que gagner.

En cela, Saint-Saëns n’obéit pas seulement à sa nature individuelle, qui corrige tout ce qu’elle touche et ramène tout à un niveau pratique. Il se montre de surcroît fils d’un pays épris d’idées claires, peu enclin aux excès de goût et contemporain d’une époque où à la fougue abondante du romantisme, que l’on a vue se survivre chez Liszt, succède l’ordre du Parnasse, temple de l’art pour l’art et de la beauté impassible[2]. Il évitera donc trop d’abstraction dans le symbole, qui ne dépassera pas l’allégorie plus sensible. Plus de préfaces, de manifestes ou de longues citations comme dans Ce qu’on entend sur la montagne, Tasso, Mazeppa, Prométhée, les Idéals : à peine un mot d’explication ou d’avertissement, au titre, pour montrer dans le Rouet d’Omphale « la lutte triomphante de la faiblesse contre la force », dans Phaéton la chute de l’orgueil, dans la Danse macabre son simple caractère funèbre, dans la Jeunesse d’Hercule l’opposition des plaisirs bruyants et de la mâle vertu. Le développement s’astreint à une concision dont Liszt faisait quelquefois trop bon marché. Si les éléments pittoresques, descriptifs, en particulier dans le Rouet d’Omphale, ne sont, d’après lui, qu’un « prétexte » pour illustrer, éclairer, mettre en scène un symbole, ils prennent pourtant plus d’importance qu’il ne le dit et peut-être ne le croit. Ils rejettent dans l’ombre l’apologue. La musique y gagne en mouvement et en couleur ; elle y perd en émotion. Du symbole des romantiques, nous descendons à l’allégorie galante des peintres, graveurs et sculpteurs du xviiie siècle, Boucher, Coypel, Eisen, Pigalle et leurs émules.

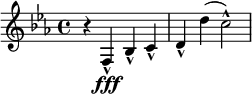

La fileuse du Rouet d’Omphale est charmante par la légèreté de son rythme, avec son départ hésitant, puis avec sa pulsation qu’accentue et maintient le partage du motif entre les premiers et les seconds violons, enfin par sa sonorité diaphane. Le thème d’Omphale s’en dégage avec un naturel parfait. Le thème d’Hercule amoureux, enchaîné et suppliant (c’est tout un) :

a de l’accent et la raillerie d’Omphale le caricature avec beaucoup d’esprit :

![\language "italiano"

\layout {

indent = 0 \mm

short-indent = 0 \mm

line-width = 12.5 \cm

}

\relative do'' {

\key do \major

\clef treble

\time 6/8

r4 r8 sol^.\([ r8 re'8^.] | fa^.[ r8 sol8^.] la^.[ r8 do8^.] | do^.[ r8 si8^.] fa^.[ r8 la8^.] | la^.[ r8 sol8^.] si,^.[ r8 re8^.] | re^.\)[ r8 do8^.]

}](http://upload.wikimedia.org/score/j/0/j07vceyrpbivj95gu03gaxmpcdc34l9/j07vceyr.png)

suivant cet exemple de Berlioz dans la Symphonie fantastique[3] que Saint-Saëns lui-même reprendra au troisième acte de Samson et Dalila. Mais la frivolité d’Omphale tourne un peu à la scène de ballet et, le poème symphonique étant évocateur d’images, on voit ici deux jambes de jersey rose tricotant, sous le parasol d’un tutu, les pointes de leurs chaussons blancs. Une exégèse trop sévère ne serait pas d’ailleurs à court d’objections, d’abord sur l’anachronisme de ce rouet[4] — invention qui date du moyen âge — et sur son caractère, mieux fait pour une ménagère diligente que pour une reine coquette. Enfin, le poème ne conclut pas, et c’est ici que le poème descend de l’apologue à la simple allégorie. Le rouet cesse peu à peu de tourner et finit par s’arrêter, mais sans que l’on sache si c’est sur la victoire d’Omphale ou celle d’Hercule. Un poème symphonique dans l’esprit du romantisme eût imposé une péroraison plus explicite.

Cette péroraison, nous la rencontrerons dans Phaéton, claire et éloquente à souhait. Ici l’élément descriptif et pittoresque est, comme le veut le sujet, plus brillant que dans le Rouet d’Omphale ; mais il est plus étroitement attaché au sens de l’œuvre. Le thème qui évoque la course du char flamboyant est admirable par l’union de sa ligne, dessinant la courbe même de l’arc-en-ciel, et de son rythme où sonne le sabot des chevaux au galop. Quand le progrès de ce motif si puissant a élevé jusqu’au zénith l’orgueilleux Phaéton, une fanfare des trompettes et des trombones semble proclamer son triomphe, mais les flammes de la lumière, gagnant tout le firmament, menacent d’embraser l’univers et Zeus abîme l’attelage de l’imprudent[5]. Du silence et de l’immobilité de sa chute s’élève, pour conclure, un thème de grave méditation, qui semble tirer la leçon de la catastrophe et de la punition. Le modèle s’en trouve moins peut-être dans tel ou tel poème symphonique de Liszt, comme la Bataille des Huns, que dans la légende, pour piano, de Saint François de Paule marchant sur les flots.

Des quatre poèmes symphoniques de Saint-Saëns, le plus populaire et le plus illustre reste la Danse macabre, qui mérite ce rang de faveur et de célébrité par son thème mordant, par la mélancolie âpre et sombre de son violon solo, par ses sonorités hallucinantes, par son écho mi-lugubre, mi-sarcastique du Dies iræ[6], par la netteté de son développement et son équilibre jusque dans la fantasmagorie. De tous les quatre, c’est pourtant peut-être celui auquel s’appliquerait le moins bien le titre de « poème symphonique ». Sans analogie thématique, mais par ressemblance de sujet et de structure, ne rappelle-t-il pas cette Valse de Méphisto, qualifiée par Liszt de simple « épisode » plutôt qu’inspirée du Faust de Lenau ? La description ou l’évocation pittoresque semble y régner sans partage et même sans contraste, comme dans un tableau homogène. Pourtant le violon du diable, dans la Valse de Méphisto, ne déchaînait qu’un tourbillon de danseurs dans une guinguette de village, au lieu que la Danse macabre ressuscite des morts, réveille des esprits, met en branle un cliquetis de squelettes. Le surnaturel s’y évade du réalisme. Le Dies iræ, tourné en dérision, peut être entendu comme un défi de l’enfer au ciel. Voilà un premier élément « poétique » pour justifier le titre de « poème ». Quant au rôle ou au caractère du violon solo, il est complexe. Ses doubles cordes, qui comme dans la Valse de Méphisto déclenchent la danse, doivent à l’accord de la chanterelle sur mi bémol une étrangeté suggestive. Plus loin, avec l’amertume de son chant soutenu dans une tessiture relativement grave, ce n’est plus l’infernal ménétrier, mais l’ange déchu, esclave de sa révolte et de ses maléfices, avant qu’à la conclusion il ne semble prendre la voix de quelque imaginaire « récitant » d’oratorio. Autant de traits ou de détails de la Danse macabre qui, tout descriptifs en apparence, y apportent un élément méditatif pour faire en effet du « tableau » un « poème ».

Dans la Jeunesse d’Hercule, d’Hercule disputé entre le vice et la vertu et gagnant l’immortalité par sa victoire et son supplice, le contraste bien marqué des deux principes, des thèmes qui les représentent, et de leurs développements respectifs, nous ramène d’une façon plus visible à la poétique de Liszt, fort clarifiée. Après une introduction hésitante, un motif d’une noble allure à la fois solennelle et aisée guide les pas du héros sur la route du devoir. Il y est arrêté d’abord par un appel lointain et caressant de nymphes, puis par un cortège de frénétiques et lascives bacchantes[7] dont, à vrai dire, le bruyant attirail, avec ses tambours de basque et ses sistres, sent un peu le magasin d’accessoires et, comme dans le Rouet d’Omphale, la scène de ballet. Un récitatif sévère — l’unisson des vents, des cuivres et des cordes en appuie par cette sorte de totalité sonore le caractère impérieux — les arrête : le motif du devoir reprend, s’anime, s’exalte et mène à une apothéose finale. L’austérité triomphe du plaisir, la vertu de la débauche, avec beaucoup plus d’évidence que la séduction féminine, dans le Rouet d’Omphale, ne subjuguait la force du même Hercule.

Pages brillantes et réussies, les quatre « poèmes symphoniques » de Saint-Saëns, qui, en France au moins, ont contribué, plus que ceux de Liszt lui-même, à accréditer ce genre, ne le représentaient déjà, pourtant, qu’avec un certain amenuisement de la forme et, surtout, avec un affaiblissement du lyrisme, devenu plus allégorique que symbolique[8].

À peu près dans les années où Saint-Saëns écrivait ses quatre poèmes symphoniques, en Bohême (on n’avait pas encore inventé la Tchécoslovaquie…), Smetana donnait le titre commun de Ma patrie à un cycle de six œuvres de ce genre, composées de 1874 à 1879. On sait que la monarchie austro-hongroise englobait alors la Bohême, en ne lui conservant que d’une façon toute fictive la qualité de royaume, la politique de Vienne travaillant au contraire à germaniser le pays, à en effacer le caractère national, à lui faire oublier jusqu’à sa langue. Régime d’une oppression sourde et pesante, mais sans brutalité, et qui, ainsi, ne provoquait même pas comme dans la Pologne russe le sursaut des révoltes. Engourdi, assoupi, le sentiment national risquait de s’éteindre peu à peu avant d’expirer tout à fait : il ne survivait plus guère que dans les mœurs paysannes et dans le cœur silencieux de quelques patriotes. Smetana (1824-1896) s’en est fait le chantre, et le meilleur de son œuvre est un hymne à la patrie tchèque. Sans aucun trait politique, d’ailleurs, sans allusion agressive, sans l’ombre de carbonarisme, sa célèbre Fiancée vendue, par ses tableaux chantants de coutumes agrestes et par une musique nourrie à la sève du terroir, a plus fait que des discours, des manœuvres politiques, des complots et des soulèvements pour affirmer les Tchèques dans la conscience d’eux-mêmes, dans le sentiment de leur survie nationale et dans la confiance en un avenir indépendant. Affirmation que le succès de la Fiancée vendue, en Autriche et en Allemagne, a portée chez ceux mêmes qui cherchaient à la nier…

Le cycle de Ma Patrie a joué dans la symphonie et au concert le même rôle que la Fiancée vendue au théâtre[9]. Smetana y obéit à une double influence de Liszt, qu’il avait rencontré dans sa jeunesse et qui lui-même, avec sa vaste, généreuse et infaillible divination, l’avait distingué. Les éclatantes Rapsodies hongroises lui montraient le corpus musical d’une nation moins opprimée sans doute que la sienne, mais tenue aussi en tutelle par les mêmes maîtres. Quant aux douze « poèmes symphoniques » — où Hungaria lui offre l’exemple d’une épopée patriotique condensée en quelques pages —, il en reprend l’esprit et jusqu’à certains procédés.

Le premier des six poèmes du cycle évoque Vysehrad, le glorieux rocher où s’élevait jadis, dans les temps préhistoriques, comme le Walhall de l’Or du Rhin, le palais des rois Prémyslides ; il en chante la splendeur puis, après les combats qui l’ont assailli et détruit, la ruine qui ne domine plus qu’un désert. La harpe de l’aède légendaire Lumir ébauche d’abord un thème qui, amplifié par l’orchestre entier :

célébrera la majesté du castel héroïque et, après les péripéties de l’épopée, ne surgira plus à la fin que pour s’éteindre dans un ultime écho de la harpe inspirée.

Le deuxième poème, la Moldau (en tchèque Vltava) chante la puissante rivière, vivante artère du pays et qui, après l’avoir traversé tout entier en baignant Prague, va grossir en Saxe l’Elbe allemand (symbole du rôle que le germanisme envisagea longtemps pour la Bohême[10]). Le tracé d’un cours d’eau n’est pas ici un simple artifice descriptif. À mesure que le mince ruisseau du début s’enfle et s’élargit, ses eaux reflètent des scènes de la vie nationale, réelles ou imaginaires, une chasse dont on entend les sonneries, les chants et danses du peuple sur une prairie, les fées des eaux et leurs ébats nocturnes, les cascades d’un défilé étranglé entre des rocs sourcilleux, enfin, devant Prague aux cent tours, la solennelle Vysehrad, avec le retour du motif qui la symbolisait dans le poème qui en porte le nom.

Avec une moindre valeur musicale, les autres poèmes obéissent à la même inspiration. Le troisième, Sarka, rappelle la légende d’une cruelle amazone tchèque qui se venge d’un amour trahi en séduisant un certain chef dont elle fait ensuite massacrer les hommes par la troupe de ses compagnes. Simple « ballade », comme seront la Thamar de Balakirev et le Sadko de Rimsky-Korsakov, mais où la vertu de la légende nationale tient lieu de symbole.

Le quatrième poème est une scène de danses et de chants populaires dans les Prairies et bocages de Bohême, équivalent symphonique de la Fiancée vendue.

Les deux derniers, Tabor et Blanik, célèbrent, l’un la ville des Hussites, illustrée par les guerres de l’indépendance, l’autre la colline où dorment enterrés, en attendant la résurrection que leur promet la gloire du pays tchèque, les héros des guerres hussites. Aussi populaire en Bohême que peut l’être chez les réformés le choral de Luther, un vieux choral tchèque en l’honneur des guerriers de Dieu paraît dans l’un et l’autre poème, intégralement dans Tabor, partiellement dans Blanik, où seule sa conclusion : « Avec lui vous finirez par triompher », forme celle de l’œuvre. Un choral animait de la sorte la Bataille des Huns de Liszt. Celui de Smetana offre un caractère peut-être moins liturgique, sinon moins religieux, mais plus national : il plonge donc dans le souvenir et dans l’âme du peuple des racines non moins profondes, non moins vivantes. Il suffit à faire de l’œuvre, non pas une page narrative ou descriptive, mais un poème où respire l’âme d’une nation dans la pensée d’un compositeur. La communauté de certains motifs entre Vysehrad et la Moldau d’une part, entre Tabor et Blanik de l’autre, donne au cycle tout entier une puissante unité comparable (malgré l’énorme différence de nature et de niveau) à celle de l’Anneau du Nibelung. Elle y met ou y révèle une sorte de ferveur secrète, d’une sincérité, d’une noblesse qui rehaussent le mérite de ces six pages, d’ailleurs éloquentes et pittoresques. Elles élèvent la musique au rang et au rôle d’épopée, avec plus de suite et de précision que n’avait fait Hungaria : c’est là une des conquêtes et des gloires dont peut s’enorgueillir le poème symphonique[11].

Dans les années où Richard Strauss naissait à la vie artistique, l’Allemagne impériale, devenant en Europe, comme les États-Unis l’étaient en Amérique du Nord, le « pays des possibilités illimitées », poussait à l’extrême dans tous les domaines les audaces de la technique, dont elle étendait chaque jour les conquêtes et multipliait les succès, construisant pour son compte les barrages les plus gigantesques, les usines les plus vastes, les gares les plus monumentales, les laboratoires les mieux outillés, et inondant le monde des machines les plus perfectionnées pour substituer l’engrenage d’acier à la main de l’homme. Fils de cette époque, qu’il domine dans son art par la force de l’imagination et la richesse des moyens, Richard Strauss en a partagé et représenté l’idéal de maîtrise et de puissance, exigeant de la musique ce que ses compatriotes obtenaient au même moment de la roue et de la courroie, tiraient du creuset ou de la cornue. Wagner, dont Richard Strauss reste indépendant, mais dont il tient compte, avait d’ailleurs étendu comme on sait le domaine, accru la puissance et amplifié le rôle de l’orchestre, donnant aussi dans l’Anneau du Nibelung et les Maîtres-Chanteurs l’exemple d’œuvres aux proportions inaccoutumées[12]. Pareillement, dans ses poèmes symphoniques, avec une hardiesse et une virtuosité éclatantes — mais dont l’éblouissement, nous le verrons, aveugle parfois plus qu’il n’éclaire —, Richard Strauss a voulu astreindre, rompre la musique aux tâches les plus scabreuses pour en faire une machine à fabriquer des images et des idées, et il en a exploité le pouvoir suggestif avec une tension d’effort qui a fini par relever du défi peut-être plus que du prodige.

Dès sa jeunesse, en 1886 (il était né en 1864), Richard Strauss avait préludé à ses futurs poèmes symphoniques par des souvenirs d’Italie (Aus Italien), analogues, par leur caractère général, à ce que devaient être quelques années plus tard les Impressions d’Italie de Gustave Charpentier : pages pittoresques, évocatrices, sensibles, mais sans ce ferment de lyrisme que veut le « poème symphonique ». De même que Liszt ajoutait à ses poèmes, sans les y comprendre, la Faust-Symphonie et la Dante-Symphonie, Richard Strauss donnera une Symphonie domestique, où figurent les personnages de la vie de famille et ses épisodes quotidiens, et une Symphonie alpestre qui, décrivant les étapes d’une excursion en montagne, sent un peu le syndicat d’initiative.

Le premier des poèmes symphoniques de Richard Strauss est son Don Juan (op. 20), d’après un poème où Lenau, en 1844, s’écartant de Byron comme de Gœthe dans son Faust, faisait du dissoluto punito de Da Ponte et Mozart un héros du désir toujours inassouvi, vaincu à la fin par le « dégoût » (disons le désenchantement) plutôt que par l’Enfer. Ce n’est donc pas une pièce que résume ici Richard Strauss, c’est un caractère qu’il cherche à traduire et des thèmes comme ceux-ci :

et

le premier, plus ardent au départ pour les conquêtes, le second plus triomphant, sonné par les cors, avec un panache d’insolence dans ce triomphe[13], ce qui est une nuance d’expression fort juste et qui parle d’elle-même. On sent aussi dans un lent thème chromatique descendant, chargé d’harmonies inquiètes, l’amare aliquid du poète. Quant à reconnaître parmi les épisodes du développement les attraits divers de la comtesse, de Zerline et d’Anna, la frivolité du carnaval où Don Juan trompe et grise son ennui, enfin, dans le fa d’une trompette, le coup de poignard qu’il reçoit de Don Pedro, c’est demander beaucoup peut-être à la divination de l’auditeur.

Macbeth (op. 23), qui a suivi de près Don Juan, lui est inférieur. La faute en revient peut-être au sujet qui, pour la composition d’un poème symphonique, offrait un grave inconvénient. L’ambition âpre et calculée d’un Macbeth se prête moins à l’expression musicale que l’ardeur de Don Juan. Mais surtout, tandis que dans Hamlet, celui de Shakespeare et, partant, celui de Liszt, l’intérêt se concentre tout entier sur le caractère d’un seul personnage, dans Macbeth il se scinde entre Macbeth et lady Macbeth, sans aller jusqu’au contraste, puisque tous deux sont complices des mêmes méfaits, des mêmes crimes et que l’amour réciproque des deux époux coupables n’est que le fil essentiel de leurs trames. Deux thèmes concourent à nous peindre l’âme de Macbeth : le premier, d’une marche ascendante, d’un rythme assuré, est le dessin de son ambition ; l’autre, incertain, partagé entre le mouvement descendant et le mouvement ascendant, est l’écho de ses hésitations. Un épisode plus troublant annonce lady Macbeth, dont l’amour qu’elle éveille pour l’exploiter emprunte un motif tout prêt à devenir dur et impérieux : des développements compliqués et furieux font allusion au drame que va jouer cette alliance de l’ambition et de l’amour. Lorsque, enfin, tout se tait à la mort du héros, le rappel, en mineur, du thème d’amour signifie que Macbeth en a été l’instrument et la victime.

Outre que les thèmes de Macbeth présentent beaucoup moins de relief, d’accent et d’éloquence que ceux de Don Juan, et leur enchevêtrement beaucoup plus de complication, l’expression et l’analyse des caractères y sont aussi plus abstraites. Leur suite, sans s’attacher dans le détail aux épisodes du drame, suppose un auditoire qui en soit instruit, et la « moralité » qui s’en dégage n’a pas l’ampleur d’allégorie ou de symbole qu’il faudrait pour couronner (et justifier) une œuvre de cette importance.

Dans deux autres œuvres, Don Quichotte (op. 35) et les Équipées de Till Eulenspiegel (op. 28)[14], Richard Strauss a poursuivi jusque dans le détail le plus minutieux l’analyse d’un caractère. Ni l’une ni l’autre ne portent d’ailleurs le titre littéral de poème symphonique : Don Quichotte s’intitule « Variations fantastiques sur un thème de caractère chevaleresque » et Eulenspiegel « les Joyeuses Farces de Till Eulenspiegel, mises à la manière burlesque d’autrefois en forme de rondo pour grand orchestre » : variations, rondo, formes ou procédés de la musique classique, sans souci d’idée, d’allégorie ou de symbole, mais dont l’unité du personnage qu’elles décrivent font dans les deux cas un « poème ».

Dès le début, Don Quichotte se partage entre un motif d’allure fanfaronne, où une gamme ascendante rapide semble darder la longue lance du Chevalier à la triste figure :

![\language "italiano"

\layout {

indent = 0 \mm

short-indent = 0 \mm

line-width = 12.5 \cm

}

\relative do'' {

\key re \major

\clef treble

\numericTimeSignature \time 4/4

\partial 2 \tupletUp \tuplet 3/2 4 {

\override TupletBracket.bracket-visibility = ##f

r8_\mf la16_. la16_. la8_. si8 fad8 re'8 |

\override TupletBracket.bracket-visibility = ##t

\override TupletBracket.tuplet-slur = ##t

\set subdivideBeams = ##t

\set Timing.baseMoment = #(ly:make-moment 1/8)

fad8 la,4~}( la32[ si dod re mi fad sol la si dod re mi] fad8) r

}](http://upload.wikimedia.org/score/n/g/ngkjpjrfmzw54pb9aroa2bbe3vxminp/ngkjpjrf.png)

et un autre, d’une galanterie suffisante et ampoulée :

re,16( fad si la dod re la'8)[^. r16 sold16]( | fad4.)

}](http://upload.wikimedia.org/score/7/h/7h86jtox864nynnyydmgulxsgasraub/7h86jtox.png)

Au cours du développement s’y opposera — ou s’y unira — un thème dont la clarinette basse et le tuba ténor accentuent la lourde bonhomie :

et qui peint avec esprit Sancho Pança, de même qu’un motif aimable et calme — encore que moins parlant — évoque Dulcinée.

Quant à reconnaître, au cours des « variations », Don Quichotte plongé dans ses romans de chevalerie, en guerre contre l’empereur Alifanfaron, aux prises avec les pèlerins, faisant la veillée des armes, rencontrant Dulcinée, chevauchant dans les airs, naviguant dans la barque enchantée, combattant les magiciens et le chevalier de la lune, quant à reconnaître aussi, dans des harmonies un peu tourmentées, le penchant du Chevalier pour les raisonnements faux, il y faudrait une divination que la musique la plus adroite ne saurait donner à l’auditeur, même nourri et pénétré de Cervantès.

La technique du « poème symphonique » brille ici de tout son éclat : le principe en est absent.

Les Joyeux Tours de Till Eulenspiegel (op. 28) ne sont aussi que des variations, encore plus déchiquetées que celles de Don Quichotte et plus dépourvues de tout élément intellectuel ou symbolique. Là aussi, deux thèmes[15] :

et

d’une brusquerie et d’un caprice presque insolents. Leurs inépuisables métamorphoses énumèrent les cent tours qu’un chenapan a dans son sac, sans que nous ayons besoin de reconnaître des allusions précises à tel ou tel épisode de sa légende. Parfois, pour les besoins de sa cause, il fait le bon apôtre, avec un air d’insouciance,

![\language "italiano"

\layout {

indent = 0 \mm

short-indent = 0 \mm

line-width = 12.5 \cm

}

\relative do'' {

\key lab \major

\clef treble

\time 2/4

\override Score.BarNumber.break-visibility = ##(#f #f #f)

\partial 4 << {lab'4_\f | s2 | s4.} \\ {mib8 fa16 sol16^~ | <mib sol>8[^.\> <reb fa>^. <do mib>^. <sib reb>]^. | <lab do>4._\p } >>

<lab' do>8(_\f | <sol sib>)[^.\> <fa lab>^. <mib sol>^. <reb fa>]^. | \break

<do mib>4.\p <solb' mib'>8( | <fa reb'>)[^. <mib do'>^. <fa reb'>^. <reb sib'>]^. | <reb sib'>[^. <do lab'>^. <mib do'>^. <do mib>^.] | <do mib>[ <sib reb> \slashedGrace <sib reb> <sol reb' fa> <sol si>] | <lab do>4.

}](http://upload.wikimedia.org/score/h/w/hwp1q84n8u19m6h9cwing405pjp8oli/hwp1q84n.png)

jusqu’au moment où il grimpera à la potence : à sa chute par la trappe ouverte, un trille des flûtes rira du frémissement de ses derniers soubresauts[16].

Un thème naïf et calme comme celui d’une légende populaire encadre cette aventure musicale : on y croit entendre, au début, « il était une fois » et, à la fin, l’oraison funèbre d’un sacripant qui était « au demeurant le meilleur fils du monde[17] ».

Le plus ouvragé, le plus tourmenté, le plus détaillé des poèmes symphoniques de Richard Strauss, et qui n’en porte même pas le titre, est celui où la musique se suffit le mieux à elle seule, pour faire en effet un poème. Cela tient à deux raisons, l’une technique, l’autre plus profonde. Le nom seul d’Eulenspiegel évoque, pour chacun, les marmousets dont les huchiers allemands du xvie siècle ont orné les stalles des cathédrales, magots tors et retors, cagneux, gibbeux, chez qui la bosse semble n’être que le ressort du bond : du Villon en bois sculpté. Un motif contorsionné, qui tour à tour serpente et jaillit, évoque à merveille tous ces aspects, sans qu’il soit besoin ici de fixer chaque variation sur un épisode. Mais l’unité — essentielle au poème symphonique — subsiste et circule sous toutes ces grimaces : le rachis d’un bossu, si tordu qu’il soit, n’en reste pas moins, lui aussi, une colonne vertébrale. Enfin Till est un personnage si familier au public allemand et si légendaire même ailleurs, que son nom suffit, mieux que celui de Prométhée, d’Hamlet, de Don Juan, de Don Quichotte, à évoquer des souvenirs et des images que la musique suscite parce qu’elle les retrouve.

Si, dans Don Juan, Macbeth, Don Quichotte et Till Eulenspiegel, Richard Strauss pousse au dernier degré, en musique, les expériences de suggestion concrète, pour suivre des épisodes, analyser des actions, dessiner des détails, il déploie dans Ainsi parla Zarathoustra[18] un même effort de suggestion abstraite.

L’attrait ou le défi — pour un artiste hardi et généreux, cela ne fait qu’un — de l’actualité ont sans doute attaché au Zarathoustra de Nietzsche la pensée de Richard Strauss, pour en donner un équivalent musical qui, dès le principe, ne pouvait être ni une traduction ni un résumé. Ainsi parla Zarathoustra, on le sait, ne constitue, en effet, ni ne renferme une doctrine close de philosophie ou de morale. C’est une suite, mais une suite sans ordre, d’aphorismes plus ou moins développés, mis par Nietzsche dans la bouche d’un sage hindou et dont chacun se termine par la formule : « Ainsi parla Zarathoustra. » Ils n’offrent pas plus d’unité ni de cohésion, sinon moins, que les Essais de Montaigne ou les Pensées de Pascal, et il ne viendrait à l’idée d’aucun musicien de mettre en poème symphonique les Essais ou les Pensées. Ces aphorismes de Zarathoustra valent isolément par le piquant de leurs apologues, l’audace ou le caprice de leurs paradoxes et surtout par la magnificence de la langue, la plus belle de toute la littérature allemande, avec celle de Gœthe, en tout cas la plus étincelante. À ce titre, Richard Strauss peut revendiquer une certaine parenté de talent, disons même, si l’on veut, de génie, avec Nietzsche. Cela ne suffit pas à établir un rapport d’ordre lyrique entre son poème symphonique et le livre de son modèle. Ce poème n’est qu’une rapsodie dont les fragments se suivent sans interruption, mais sans unité organique. Après le mystère des « hommes des mondes cachés » (littéralement : « ceux des mondes de derrière »), où un thème d’une simplicité mélodieuse n’a rien de si secret, c’est l’élan du « grand désir » où l’on n’est pas peu surpris d’entendre passer à la dérobée le thème du « Magnificat[19] », puis « les joies et les passions », plus agitées à vrai dire que joyeuses et auxquelles succède par contraste un « chant du tombeau » qui n’est pas particulièrement lugubre. « De la science » vient ensuite, figurée d’abord par une lente fugue, forme la plus stricte en effet et la plus savante de la composition musicale ; à la science fait suite « le Convalescent » chez qui la vie reprend jusqu’à la plus vive animation ; puis le « Chant de danse » auquel Richard Strauss applique un de ces rythmes de valse qui lui viennent facilement à l’idée jusque dans Salomé ou Elektra — sans parler du Chevalier à la rose (où ils sont assurément plus de saison). Le « Chant du somnambule » apporte à l’œuvre une conclusion d’une sérénité toute nocturne. On a vainement cherché dans ces pages successives le fil qui mènerait, selon l’idée fondamentale — d’ailleurs assez vague — de Nietzsche, de l’homme au surhomme. Cette interprétation ne soutient guère l’examen. Elle supposerait en effet un développement aboutissant à une sorte d’apothéose ou au moins de victorieuse transfiguration, alors que tout s’achève plutôt sur une impression de désenchantement et d’épuisement.

Dans ces pages souvent somptueuses, on en est donc réduit à chercher, l’une après l’autre, les références à Nietzsche, que Strauss indique lui-même au début de chaque fragment. Mais, outre que ces allusions restent obscures ou vides pour l’immense majorité des auditeurs qui ne possèdent pas page par page leur Nietzsche, cette précaution jugée par lui nécessaire trahit l’artifice où est ici tombé Richard Strauss. Sa musique, si ingénieuse ou brillante qu’elle soit, semble nous présenter la traduction juxtalinéaire d’un texte, mais plus obscure que ce texte lui-même.

Entre l’excès de la description matérielle, que n’évitaient pas toujours Don Juan, Macbeth, Don Quichotte et même Till, et l’excès d’abstraction qui égare dans Zarathoustra, tout se passe comme si Richard Strauss avait tenté ou opéré une sorte de synthèse, avec Mort et transfiguration (op. 24) et la Vie d’un héros.

Dans Mort et transfiguration et la Vie d’un héros[20], Richard Strauss imagine lui-même son argument et établit son canevas. L’avantage est évident : l’idée poétique et l’invention musicale sortent ensemble de la même source, en intime concordance, en étroite union, mais cet avantage subjectif entraîne quelques inconvénients. D’abord, ces deux conceptions factices pèchent par une extrême banalité. Aussi rebattues en musique qu’en poésie, elles s’accommodent et se contentent de motifs eux-mêmes peu saillants et d’un style conventionnel. En outre, elles n’offrent plus rien en elles-mêmes pour piquer ou retenir l’attention et le sentiment de l’auditeur. Trop de précision ou trop de vague, tels sont les deux écueils entre lesquels nous avons vu souvent louvoyer le poème symphonique, sans qu’il évitât toujours l’un ou l’autre.

Les deux mots du titre dictaient ici d’une façon impérative le caractère de l’œuvre et en dessinaient le plan avec assez de clarté pour que les détails réalistes eux-mêmes y prissent une valeur expressive : épuisement, assaut de la mort, frissons de la fièvre, réveillant des souvenirs de rêve et d’action, dernières luttes de la vie, enfin, hymne puissant de l’au-delà. La netteté de motifs — parfois médiocres en eux-mêmes[21] — le contraste des harmonies tantôt suaves et tantôt âpres, la couleur variée et juste des timbres parlent ici un langage musical qui se passe de lexique ou de commentaire. Au cours du développement, un thème solennel et quelque peu emphatique :

d’abord à nu, puis enveloppé de riches harmonies, semble traduire les ambitions de la vie humaine. Le ton transparent d’ut majeur, un mouvement ralenti, des nuances apaisées, où ce thème ne perd malheureusement pas toute son enflure :

montrent la conquête définitive de son idéal atteint pour l’homme par la mort, dans la lumière et la sérénité de la transfiguration.

La Vie d’un héros est une sorte d’épopée, abstraite dans son principe, puisque le héros dont il s’agit n’a pas de nom, n’appartient à aucune époque, à aucun pays et n’a pas d’histoire individuelle. Il ne représente qu’une allégorie ou un symbole de l’héroïsme : on ne peut même dire qu’il en incarne les sentiments. Les épisodes mêmes de sa destinée imaginaire participeront de ce caractère et, en cela, l’œuvre répond à la définition la plus rigoureuse du poème symphonique : mais il y manque la sève humaine.

Un thème, plein d’un fier élan, sonne le départ du héros pour les conquêtes[22] :

Au cours de ce développement circulent quelques échos fragmentaires et fugaces de Don Juan[23], de Don Quichotte, de Macbeth et même de Till Eulenspiegel. À vrai dire un héros, qui tient, si peu que ce soit, de tous ceux-là, fait un personnage bien composite et décevant[24]. On comprend mieux que Saint-Saëns, dans son opéra Déjanire, dont Hercule est le protagoniste, reprenne le thème principal de la Jeunesse d’Hercule. Chez Richard Strauss ces souvenirs, à supposer que l’auditeur les saisisse et les reconnaisse, n’ont aucune portée objective. Ils font seulement de la Vie d’un héros le testament symphonique de l’auteur, héros lui-même — le plus souvent heureux et fêté — de l’art musical. De fait, la Vie d’un héros sera le dernier de ses poèmes musicaux, parmi lesquels ne se rangent ni la Symphonie domestique ni la Symphonie alpestre.

- ↑ Faut-il rappeler que l’étymologie de ce nom voudrait après le t comme après le p une h, que l’usage a laissé tomber ?

- ↑ Même portée par les élans ou animée par les derniers souffles du romantisme, la poésie française n’a jamais aspiré à la musique, cette terre promise ou ce paradis perdu de la pensée et de la poésie allemandes, de Hegel aussi bien que de Novalis ou de E.-T.-A. Hoffmann. Quelques titres de poésies ou d’œuvres ne sont que des mots empruntés au vocabulaire musical : les Harmonies poétiques et religieuses ne sont pas du domaine sonore ; les symphonies de Victor de Laprade (1855) n’en ont pas la forme. Quant à la symphonie en blanc majeur, chantée par Théophile Gautier à la gloire de Mme de Moukhanoff-Kalergis (héroïne du groupe Wagner-Liszt), elle ne relève pas de la musique, mais de la peinture, où Gautier avait débuté.

- ↑ Voir plus haut, p. 11.

- ↑ Mais Victor Hugo en est peut-être responsable, avec son poème de la Légende des siècles, dont Saint-Saëns s’est souvenu, sans le rappeler.

- ↑ La mésaventure de l’Apprenti sorcier de Gœthe ramène au plan terrestre et à la bonhomie de la vie prosaïque la légende de Phaéton : tout naturellement le scherzo symphonique de Paul Dukas reproduira donc le plan de Phaéton, les nappes d’eau s’y répandant comme faisaient là les flots de l’incandescente lumière.

- ↑ Toujours l’exemple de la Symphonie fantastique.

- ↑ Sans réminiscence thématique, le souvenir de la bacchanale de Tannhäuser est ici évident.

- ↑ Saint-Saëns a écrit pour le piano à quatre mains, d’après Henri Heine, une composition, le Roi Harald Harfagaard qui, transcrite et développée pour l’orchestre, eût fait un « poème symphonique ». On peut, sans conjecture trop hasardée, imaginer les raisons qui l’en ont détourné, à savoir un sujet, d’une part trop étranger au public, d’autre part dépourvu de tout sens symbolique ou allégorique, double objection qui n’arrêtera ni les Russes ni beaucoup d’autres.

- ↑ Il représente aussi, sur le plan national, ce que sont le lyrisme personnel et intime des deux quatuors auxquels Smetana donne le titre : De ma vie.

- ↑ Idée reprise per Raymond Loucheur pour son Poème de la Seine, commandé pour l’Exposition universelle de 1937.

- ↑ Après Smetana, le Démon de Napravnik, l’Homme des eaux, la Sorcière de midi, le Rouet d’or, la Colombe de la forêt de Dvorak ne sont que des œuvres descriptives et d’ailleurs secondaires.

- ↑ Zarathoustra durera quarante-cinq minutes, ce qui, pour un poème symphonique, vaut bien les cinq heures du Crépuscule des dieux.

- ↑ Il arrive que Richard Strauss, attaché surtout à l’effet, ne se montre pas très difficile sur la qualité de ses thèmes et que son Don Juan, par exemple, pousse ses conquêtes jusque dans l’ « autre patrie » de la Favorite :

et des thèmes comme ceux-ci :

- ↑ Pas plus que pour Liszt, on ne suit ici pour Richard Strauss l’ordre chronologique, qui serait en réalité désordre : mieux vaut, pour en dégager le caractère général, grouper ensemble des œuvres que le caractère rapproche l’une de l’autre plus intimement que ne font les dates. Anton Rubinstein avait déjà consacré à la figure de Don Quichotte un poème symphonique, mais peu marquant et aujourd’hui oublié.

- ↑ Les trois dernières notes du premier thème rappellent la basse de la danse paysanne dans la Symphonie pastorale de Beethoven.

- ↑ On peut penser qu’une fantaisie comme le Till Eulenspiegel de Richard Strauss n’a pas été sans influence sur Igor Stravinsky dans Petrouchka.

- ↑ En cela et en plus d’un autre passage, Till rappelle la charmante comédie musicale de Richard Strauss, la Disette du feu, qui se passe au temps de Till.

- ↑ Richard Strauss donne à son Zarathoustra le titre de « poème musical (Tondichtung) librement d’après Fried. Nietzsche ».

- ↑ Nietzsche, l’antichrétien par excellence, n’aurait-il pas désavoué ce thème de la liturgie romaine mis sous sa tutelle ?

- ↑ La traduction littérale du titre allemand, Ein Heldenleben serait Une vie de héros : l’usage a consacré, en français, la Vie d’un héros.

- ↑ Sous l’appareil somptueux et compliqué de ses œuvres symphoniques ou dramatiques, il subsiste souvent chez Richard Strauss une sorte de candeur ou de complaisance mélodique qui ne s’y accorde pas toujours très bien et fait disparate : on a l’impression de rencontrer Mendelssohn ou Brahms dans un labyrinthe. Cette nuance et ce contraste sont encore plus fréquents et plus accentués dans les symphonies de Gustave Mahler, mais là avec une affectation si évidente et si calculée qu’elle indispose au lieu de convaincre ou de séduire.

- ↑ L’Octuor de Mendelssohn, qui est de tout repos, commençait avec le même « héroïsme ».

- ↑ Dont, hélas ! l’ « autre patrie » de la Favorite (voir plus haut, p. 63).

- ↑ Des échos analogues d’œuvres antérieures ne sont pas sans exemple chez Mozart, où ils offrent souvent un sens ironique. J’ai cru pouvoir, ailleurs (Mozart dans Mosart, Paris, Desclée de Brouwer) en relever et en interpréter quelques-uns.