Le Petit Lord/27

XXVII

Quand le jeune ami de M. Hobbes quitta New-York pour aller habiter Dorincourt et devenir lord Fautleroy, et que le vieil épicier fut forcé de se dire que l’océan Atlantique s’étendait entre lui et l’enfant qui lui avait fait passer tant d’heures agréables, il se sentit très isolé.

Par le fait, M. Hobbes n’était ni brillant ni spirituel ; il était plutôt lourd d’esprit ; de plus son caractère taciturne ne lui avait jamais donné beaucoup d’amis.

Il ne possédait pas non plus assez de ressources en lui-même pour se désennuyer, et il n’avait jamais eu recours à d’autre divertissement qu’à celui qu’il trouvait dans la lecture des feuilles publiques et dans l’entretien de ses livres de compte.

Il n’était même pas très fort sur le calcul, et tenir ses livres en ordre lui donnait beaucoup de peine. Dans les derniers temps, Cédric, qui commençait à compter très bien, tant sur ses doigts que sur son ardoise, venait à son secours pour faire ses additions. L’enfant, en outre, était un auditeur si patient et si complaisant, il prenait tant d’intérêt à tout ce que disaient les journaux, lui et M. Hobbes avaient eu de si longues conversations sur les événements de la Révolution et sur les élections du dernier président, qu’il n’est pas étonnant que son départ eût laissé un grand vide dans la boutique de l’épicier.

Ce vide ne se fit pas sentir tout de suite ; il ne semblait pas à M. Hobbes que l’enfant fût parti si loin ; il s’imaginait que Cédric allait revenir ; qu’un beau matin, en levant les yeux de dessus son journal, il le verrait dans l’ouverture de la porte, avec son costume blanc et ses bas rouges, son chapeau de paille rejeté en arrière, et qu’il l’entendrait lui crier de sa petite voix joyeuse : « Bonjour, monsieur Hobbes ! Il fait chaud aujourd’hui, n’est-il pas vrai ? »

Mais les jours passaient, et l’apparition ne se montrait pas ; aussi M. Hobbes se sentait de plus en plus triste et isolé. Il ne jouissait même plus autant de ses journaux que par le passé. Il posait la feuille sur son genou, quand il l’avait lue, et fixait les yeux d’un air abattu sur le haut tabouret où Cédric s’asseyait autrefois. Il y avait sur les pieds certaines marques qui rendaient l’épicier tout à fait mélancolique. Elles avaient été laissées par les talons du futur comte de Dorincourt, qui, tout en causant, accentuait ses discours à sa manière, ou plutôt à la manière des enfants, qu’ils soient comtes ou non, en donnant des coups de pied dans son tabouret. Après avoir contemplé ces marques pendant un certain temps, M. Hobbes tirait sa montre, sa belle montre d’or, l’ouvrait et lisait avec un plaisir toujours nouveau l’inscription qu’elle renfermait :

Pensez à moi. »

Quand il l’avait contemplée quelques instants, il refermait la boîte avec bruit, se promenait de long en large dans sa boutique, entre les sacs de pommes de terre et les barils de cassonade, allait jeter un coup d’œil dans la rue, puis venait reprendre son siège. Le soir, quand la boutique était fermée, il allumait sa pipe et suivait le trottoir jusqu’à la maison que Cédric avait habitée. Au-dessus de la porte se voyait un écriteau : « Maison à louer. »

M. Hobbes contemplait la maison et l’écriteau pendant quelques minutes, branlait la tête, tirait une demi-douzaine de bouffées de sa pipe, regardait de nouveau la maison, puis, d’un air profondément mélancolique, il revenait lentement sur ses pas.

Les choses se passèrent ainsi pendant un certain temps après le départ de Cédric, sans qu’une nouvelle idée se présentât à l’esprit du vieil épicier. Lent et lourd comme il l’était, une nouvelle idée avait peine à germer en son cerveau. Par principe, il n’aimait pas les nouvelles idées ; il préférait les anciennes, celles qui avaient fait leurs preuves et qui surtout ne donnaient pas le moindre travail à sa pensée.

Cependant, après deux ou trois semaines durant lesquelles les choses, au lieu de s’améliorer, étaient devenues pires, il conçut un projet. C’était d’aller voir Dick ; il ne le connaissait pas personnellement, mais il le connaissait pour en avoir entendu parler par Cédric. Dick était comme lui un ami du jeune Errol : c’était un lien entre eux.

Il irait donc voir Dick. Beaucoup de pipes furent fumées néanmoins avant que ce projet fût complètement mûri dans son esprit ; mais un jour il se décida à l’exécuter.

Sa solitude devenait de plus en plus difficile à supporter ; il se disait que, puisqu’il ne pouvait plus voir Cédric, ce serait du moins une consolation pour lui d’en parler, et que cela l’aiderait à surmonter le chagrin qu’il éprouvait de l’absence de l’enfant.

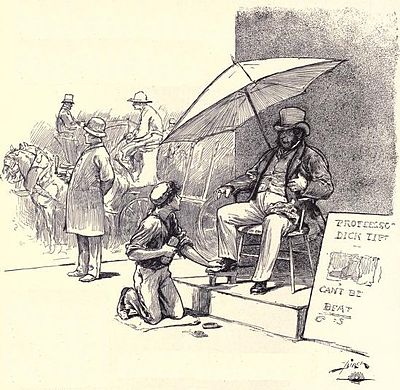

Donc, un jour que Dick était occupé à s’escrimer sur les chaussures d’une pratique, un court et gros homme, avec une large face rouge et un front chauve, s’arrêta sur le trottoir et regarda pendant deux ou trois minutes l’enseigne du décrotteur, qui portait ces mots :

Fait reluire bottes et souliers pour dames et messieurs :

le tout au plus juste prix.

Il demeura là si longtemps que Dick commença à le remarquer ; de sorte que, quand il eut mis la dernière touche aux bottes de son client, il se tourna vers M. Hobbes.

« Un coup de brosse, monsieur ? » demanda-t-il.

Le gros homme s’avança délibérément ; il lui était tout à coup venu à l’esprit que le moyen était excellent pour arriver à ses fins.

« Oui, » dit-il.

Il s’assit sur le fauteuil ombragé d’un parapluie que Dick, depuis les générosités de Cédric à son égard, tenait à la disposition de ses clients, et posa le pied sur le support destiné à cet usage.

Pendant que le jeune garçon travaillait, les regards de M. Hobbes allaient de l’enseigne à Dick et de Dick à l’enseigne.

« Comment avez-vous fait pour vous procurer cet établissement ? dit-il enfin.

— C’est avec l’aide d’un de mes amis, répliqua Dick, un petit garçon qui me donna le moyen de l’acheter. C’est le meilleur enfant que j’aie vu de ma vie. Il est en Angleterre maintenant ; on est venu le chercher pour être lord.

— Lord… lord… interrompit M. Hobbes en appuyant sur chaque mot, lord Fautleroy, plus tard comte de Dorincourt. »

Dick laissa presque échapper sa brosse.

« Comment ? Qu’est-ce que cela signifie ? s’écria-t-il. Le connaîtriez-vous vous-même ?

— Je l’ai connu, dit M. Hobbes en essuyant son front couvert de sueur, depuis sa naissance. Nous étions amis intimes. »

Ce n’est pas sans une profonde émotion qu’il parvint à articuler ces paroles. Il tira de son gousset sa superbe montre d’or, l’ouvrit et en montra l’intérieur à Dick, et lisant l’inscription qu’elle renfermait :

« Lord Fautleroy à son plus vieil ami, M. Hobbes. Pensez à moi. Je ne veux pas que vous m’oubliiez. » — Ce sont ses propres paroles. Cette montre est son souvenir, son cadeau de départ. Il n’y a pas de danger que je l’oublie ! ajouta-t-il en secouant la tête, quand même il ne m’aurait rien donné ; oh ! non ! il n’y a pas de danger ! ne devrais-je plus le voir de ma vie ; c’est un de ces amis qu’on n’oublie jamais !

— C’est bien le plus joli enfant qu’il soit possible de voir, reprit Dick, et, quant à des sentiments, je n’en ai jamais vu davantage à un petit garçon. Un jour j’ai ramassé sa balle qu’il avait laissée tomber en traversant la rue et qui avait roulé sous une voiture : il ne l’a jamais oublié ; et chaque fois qu’il venait de ce côté, avec sa mère ou avec sa bonne, il ne manquait pas de me crier : « Bonjour, Dick, bonjour ! » C’était un aimable petit garçon, et quand il vous parlait on était content ; cela vous faisait du bien.

— C’est-à-dire, fit M. Hobbes, que c’est une pitié d’en avoir fait un comte ! Il aurait brillé dans l’épicerie ou dans les denrées sèches ; oui, il y aurait brillé !… »

Et il secoua sa tête d’un air plus triste que jamais.

Les deux nouveaux amis reconnurent bientôt qu’il n’était pas possible de dire en une seule fois tout ce qu’ils avaient à dire sur le petit lord ; il fut donc convenu que le lendemain soir Dick rendrait à M. Hobbes sa visite.

La proposition agréait fort à Dick. Il avait toujours mené une vie fort décousue, ne possédant ni feu ni lieu, ayant été, dès sa première enfance, privé de ses parents. Il avait vécu pendant quelque temps avec son frère aîné, Ben, qui avait pris soin de lui jusqu’à ce que Dick fût assez grand pour vendre des journaux et faire des commissions ; mais depuis longtemps il était abandonné à lui-même. Ce n’était pas un mauvais garçon, loin de là, et il avait toujours aspiré à une existence plus régulière. Depuis qu’il était maître d’un petit établissement, ses affaires prenaient une meilleure tournure, et il gagnait maintenant assez d’argent pour s’abriter toutes les nuits sous un toit, au lieu de dormir à la belle étoile, comme cela avait été longtemps son lot. Il commençait même à entrevoir la possibilité de louer une chambre, que peu à peu il meublerait de ses deniers ; mais la réalisation d’un pareil rêve était encore loin de son atteinte. En attendant, être invité à aller voir un respectable épicier, qui avait sa boutique au coin d’une rue et qui possédait un cheval et une voiture, était un événement dans son existence.

« Connaissez-vous quelque chose sur les comtes et sur leurs châteaux ? dit M. Hobbes avant de quitter Dick. J’aimerais à apprendre certaines particularités à ce sujet.

— Il y a une histoire où il en est question dans le journal à un sou, dit le décrotteur. Elle est intitulée : Le Crime d’un noble, ou la Vengeance de la comtesse May. J’ai un camarade qui le lit et qui m’a dit que c’était intéressant.

— Eh bien, achetez-le et apportez-le demain : je vous le payerai. Apportez tout ce que vous trouverez sur les comtes, marquis, ducs, quoiqu’il (il signifiait Cédric), quoiqu’il n’ait pas fait mention de ducs ni de marquis. J’ai parlé avec lui aussi autrefois de couronnes, mais je n’en ai jamais vu. Je me doute bien, comme je le lui ai dit, que ces comtes ne doivent pas porter toujours la leur. Ce serait difficile à garder avec un chapeau.

— Et encore plus de dormir avec cette chose-là sur la tête, » ajouta Dick.