Le Monde tel qu’il sera (1846)/Prologue

§ I. — PROLOGUE.

Les voyez-vous, accoudés à leur fenêtre de mansarde, au milieu des giroflées en fleurs et du gazouillement des oiseaux nichés sous les tuiles ? La main de Marthe est posée sur l’épaule de Maurice, et tous deux regardent au-dessous d’eux, vers l’abîme sombre. Dans l’abîme apparaît d’abord l’azur étoilé du ciel, puis, plus bas, les ténèbres lumineuses de Paris. Maurice contemple Paris, Marthe ne voit que le ciel !

Mais après avoir erré d’étoile en étoile, son regard fatigué se repose sur Maurice, sa main s’appuie plus tendrement sur l’épaule qui la soutient, sa bouche s’approche et murmure dans un baiser :

— À quoi penses-tu ?

Perpétuelle question de ceux qui s’aiment ; appel inquiet des âmes qui se cherchent sans se voir, et qui, comme des sœurs égarées dans la nuit, s’interrogent à chaque pas !

Maurice se retourna, et ces deux visages, sur lesquels souriaient le bonheur et la jeunesse, se contemplèrent longtemps.

Un romancier profiterait de cette contemplation pour faire au lecteur deux portraits. Grâce aux procédés d’analyse microscopique inventés par l’école moderne, il trouverait, dans les yeux bleus de Maurice, estompés sous les paupières, l’aspiration vers l’inconnu ; dans ses narines gonflées, l’audace inquiète ; dans ses lèvres entr’ouvertes, la tendresse expansive ; dans tout son être, enfin, la personnification vivante de cette génération chercheuse, impatiente, incertaine, qui voudrait et qui ne sait pas. Quant à Marthe, les tempes baignées par des flots de cheveux noirs, le regard tendre, chaste et vaillant, il y aurait en elle, tout à la fois, la beauté de la femme, de la sainte et de l’héroïne ; ce serait une fille de la Julie de Saint-Preux, une amie de la Claire du comte Egmont, une sœur de Jeanne la grande pastoure !… Seulement, comme, après ces poétiques signalements, nos lecteurs pourraient se trouver aussi embarrassés que le brigadier qui lit le passe-port d’un citoyen que le roi recommande, pour deux francs, aux autorités civiles et militaires du royaume, nous croyons plus simple de les renvoyer aux portraits gravés en tête de ce chapitre.

Il nous semble seulement nécessaire de joindre, sur les habitudes de Maurice, quelques explications que l’intelligence la plus subtile aurait peine à déduire de ce gracieux croquis.

Et avant tout, nous devons déclarer que, bien qu’il fût jeune et amoureux, il n’appartenait point à la phalange des hommes de fantaisie qui se sont eux-mêmes décorés du nom de charmants égoïstes. Maurice (il faut bien l’avouer !) était un de ces esprits singuliers qui prennent plus d’intérêt aux destinées du genre humain qu’aux bals de l’Opéra. Tourmenté par la vue de tant de douleurs sans consolation, de tant de misères sans espoir, il en était venu à rêver le bonheur des hommes, comme si la chose en eût valu la peine, et à chercher par quel moyen il pourrait s’accomplir, bien qu’il n’eût reçu, pour cela, aucune mission du gouvernement

Il se mit, en conséquence, à étudier les œuvres de ceux qui s’étaient posés comme les penseurs sérieux et comme les sages du temps. Les premiers auxquels il s’adressa furent les philosophes. Ils lui expliquèrent dogmatiquement, au moyen de formules qui avaient tout l’agrément de l’algèbre sans en avoir la précision, ce que c’était que le relatif et l’absolu, le moi et le non moi, le causal et le phénoménal !… quant au reste, ils n’y avaient point songé ! La philosophie ne s’occupait que des grands principes, c’est-à-dire de ceux qui ne vous rendent ni plus heureux ni meilleurs !

Maurice, peu satisfait, s’adressa aux publicistes, aux historiens, aux légistes. Ils lui analysèrent, tour à tour, les différentes constitutions, et lui commentèrent les différents codes ! Mais, sous toutes ces constitutions, le plus grand nombre mourait de faim, pendant que le plus petit mourait d’indigestion ; tous les codes étaient des mers trompeuses, où périssaient les pauvres barques de contrebandiers, tandis que les gros corsaires y voguaient à pleines voiles !… Ce n’était point encore là ce que cherchait Maurice ; il eut recours aux statisticiens et aux économistes.

Ceux-ci, qui s’étaient sérieusement occupés de la question, le promenèrent six mois à travers leurs colonnades de chiffres ; puis finirent par lui déclarer que tout était comme tout pouvait être, et qu’il n’y avait qu’à laisser faire et qu’à laisser passer !…

Il se trouvait donc précisément aussi avancé qu’avant d’avoir rien lu.

En désespoir de cause, il fallut en venir aux fous dont parle Bérenger.

Maurice étudia les socialistes : Robert Owen, Saint-Simon, Fourier, Swedenborg ! À les entendre, chacun d’eux possédait la contre-partie de la boîte de Pandore ; il suffisait de l’ouvrir pour que toutes les joies prissent leur volée parmi les hommes ; le désespoir seul devait rester au fond ! Maurice soupesa l’une après l’autre les boîtes magiques, souleva les couvercles, regarda au-dessous !… il lui semblait bien apercevoir du bon dans chacune, mais non sans beaucoup de mélange : le froment était mêlé à l’ivraie, et avant d’en faire une saine nourriture, il restait encore à vanner et à moudre pour longtemps. Ne pouvant tout rejeter ni tout accepter, il demeura donc à cheval sur une demi-douzaine de systèmes contradictoires ; position peu commode, que M. Cousin a baptisée d’un nom grec pour lui donner un air philosophique.

Cependant toutes ces études avaient fortifié sa foi dans l’avenir, cette terre promise de ceux qui ne peuvent voir clair dans le présent. Il croyait au progrès indéfini du genre humain, aussi ardemment qu’un provincial, reçu gens de lettres, croit à ses destinées littéraires. Les fascinantes influences de la lune de miel elle-même n’avaient rien changé à ces préoccupations, car Marthe s’y était associée, et ce qui eût pu devenir entre eux un mur de séparation, s’était ainsi transformé en anneau d’alliance. Réunies dans une même espérance, leurs deux âmes formaient un foyer commun, dont les doux rayonnements s’épandaient sur tous. Ils s’aimaient dans l’humanité, comme les époux chrétiens s’aiment en Dieu… quand ils s’aiment !

Le lecteur voudra bien observer que ces explications indispensables étant ce que les grammairiens appellent une proposition incidente, nous fermerons ici la parenthèse pour reprendre le fil de notre récit.

Ainsi que nous l’avons dit, Maurice s’était retourné à la question adressée par Marthe, et tous deux se regardèrent quelque temps sans rien dire, comme on se regarde, à la lueur des étoiles, quand on habite ensemble une mansarde, à vingt ans !

Cependant, après un long silence, qui fut aussi un long baiser, la jeune femme répéta de nouveau sa question :

— À quoi penses-tu ?

Le jeune homme l’enlaça d’un de ses bras.

— J’ai d’abord pensé à toi, répliqua-t-il ; puis, ému par cette pensée, mon cœur s’est ouvert, agrandi ; j’ai été saisi d’une sollicitude attendrie pour ce monde au milieu duquel nous nous aimons, et je me suis demandé ce qu’il deviendrait dans l’avenir.

— Rappelle-toi la maison où nous nous sommes connus, dit Marthe, il y avait des enfants qui venaient de naître, des jeunes filles qui entraient dans la vie, de grands parents tout près d’en sortir !… N’est-ce point là l’avenir du monde, comme son présent et son passé ?

— Pour les individus, mais non pour les sociétés, fit observer Maurice. Outre la vie qui se transmet, toujours pareille, il y a l’esprit qui varie. Les hommes sont des pierres animées dont chaque siècle construit un édifice différent, selon ses lumières ou ses désirs. Jusqu’à présent l’édifice n’a été qu’un ajoupa de sauvages, une tente de guerriers, ou une baraque de marchands ; mais le grand architecte qui doit bâtir le temple viendra tôt ou tard ; il viendra, car les signes précurseurs ont annoncé son arrivée…

— Montre-les-moi, dit la jeune femme, dont la joue vint s’appuyer à la joue de Maurice, comme si elle eût pensé qu’un des signes annoncés était un baiser.

— Regarde, reprit-il, en se penchant à l’étroite croisée ; que vois-tu devant toi ?

— Je vois de petites nuées blanches glissant là-bas dans l’azur, et qui ont l’air d’anges gardiens qui s’envolent, répondit Marthe.

— Et plus bas.

— Je vois, au sommet du coteau, une mansarde éclairée… celle où je t’ai connu.

— Et plus bas encore.

— Plus bas, répéta la jeune femme, je ne vois plus que la nuit.

— Mais cette nuit enveloppe un million d’intelligences qui veillent ! reprit Maurice avec exaltation. Ah ! si tu pouvais apercevoir tout ce qui se prépare au fond de ces ténèbres ! Ces murmures lointains qui ressemblent à des gémissements, ces lueurs qui passent, ces vapeurs qui s’élèvent, tout cela est un monde près de se former. Ainsi qu’aux premiers jours de la création, tous les éléments sont encore dans le chaos ; mais laisse au soleil le temps de se lever, et l’avenir sortira de ces ténèbres comme la terre sortit des eaux après le déluge.

Marthe ne répondit pas, mais, fascinée par la voix du jeune homme, elle se pencha sur l’abîme sombre, espérant voir quelque magique transformation.

— Oui, je voudrais connaître cet avenir si beau, dit-elle avec l’expression curieuse et émerveillée d’un enfant. Pourquoi ne peut-on s’endormir pendant plusieurs siècles, afin de se réveiller dans un monde plus parfait ? Oh ! si j’avais une fée pour marraine !

— Les fées sont parties en brisant leurs baguettes, dit Maurice ; c’est au génie des hommes d’en retrouver les débris et de les réunir de nouveau.

— Qui faut-il donc invoquer alors ? reprit la jeune femme. Les anges ont cessé de nous visiter, comme ils le faisaient au temps de Jacob et de Tobie ; Jésus, Marie ni les saints ne quittent plus le paradis, comme au moyen âge, pour éprouver les âmes, ou secourir les affligés ; toutes les puissances supérieures ont-elles donc abandonné la terre ? N’y a-t-il plus ici-bas ni dieu, ni lutin qui puisse servir d’intermédiaire entre le monde réel et le monde invisible ? Tous les pays, tous les âges ont eu leur génie protecteur ; où est celui de notre temps, et quel est-il ?

— Voilà ! cria une voix brève et lointaine.

Les deux amants surpris relevèrent la tête ! Au milieu de la nuit, sur la cime des toits, glissait rapidement une ombre qui s’arrêta tout à coup devant la fenêtre ouverte, avec un éclat de rire métallique.

Marthe saisie s’était rejetée en arrière ; Maurice lui-même avait reculé d’un pas.

— Voilà ! répéta la voix toujours sèche et précipitée, vous m’avez appelé, j’arrive.

En parlant ainsi, le nouveau venu fit un mouvement qui le plaça dans la ligne de lumière dessinée sur le toit par la lune, et se trouva ainsi éclairé tout entier.

C’était un petit homme en paletot de caoutchouc, coiffé d’un gibus mécanique, cravaté d’un col de crinoline, et chaussé de guêtres en drap anglais. Il portait au cou une énorme chaîne dorée par le procédé Ruolz, à la main droite une canne de fer creux, et sous le bras gauche un portefeuille, d’où sortaient quelques coupons d’actions industrielles. Toutes les parties de son costume montraient l’inévitable estampille :

Quant à sa personne, on eût dit un banquier compliqué d’un notaire.

Il était commodément assis sur une locomotive anglaise, dont la fumée l’enveloppait de fantastiques nuages, et portait en croupe un daguerréotype de la fabrique de M. le Chevalier.

Maurice, un peu effrayé d’abord de cette apparition subite, fut rassuré par son apparence pacifique. Il regarda en face le petit homme et lui demanda qui il était.

— Qui je suis ? répéta ce dernier en ricanant ; pardieu ! dame Marthe doit le savoir.

— Moi ! s’écria la jeune femme, qui tremblait comme un auteur le soir de sa première représentation.

— Ne venez-vous point de m’appeler ? reprit le petit homme.

Maurice fit un mouvement.

— Ah ! je vous reconnais ! dit-il ; vous êtes le lutin familier des mansardes, l’ancien serviteur de don Cleophas Zambulo, le démon Asmodée.

L’inconnu frappa du poing sur sa locomotive.

— J’en étais sûr, dit-il, toujours Asmodée ; la réputation de ce drôle lui a survécu.

— Il est donc mort ? demanda Maurice étonné.

— Ne le savez-vous pas ? reprit le petit homme. Bérenger l’a annoncé :

Au conclave on se désespère :

Adieu puissance et coffre-fort !

Nous avons perdu notre père,

Le diable est mort, le diable est mort.

Et pourtant, objecta Marthe, qui commençait à se rassurer, on a publié ses mémoires, et son voyage à Paris.

— Œuvres apocryphes ! fit observer l’homme au paletot de caoutchouc ; le diable n’en eût jamais fait autant. Je l’ai beaucoup connu, c’était un vaurien des plus maussades ; mais il a eu le même bonheur que le prince de Talleyrand, son cousin ; on lui a attribué l’esprit de tout le monde. Heureusement que l’esprit des ténèbres a fait son temps ; son règne finit et le mien commence !

Les deux amants ravis relevèrent la tête.

— Votre règne, s’écrièrent-ils en même temps, ainsi vous êtes ?…

Ils cherchaient le nom qu’ils devaient lui donner ; le petit homme glissa gracieusement deux doigts dans la poche de son gilet de cachemire français, en retira une carte lithographiée, et la présenta à Maurice, qui lut :

Maurice et Marthe s’inclinèrent respectueusement.

— J’allais visiter les travaux de vos nouveaux chemins de fer, reprit le génie au paletot de caoutchouc, lorsqu’en passant j’ai entendu le souhait de madame Marthe d’abord, puis son appel ; je me suis détourné pour répondre à l’un et pour satisfaire à l’autre.

— Quoi ! s’écria la jeune femme, ce vœu de franchir plusieurs siècles pour se retrouver au milieu du monde perfectionné qui nous est promis ?…

— Je puis l’accomplir, dit le petit dieu, en passant, avec fatuité, sur une de ses joues la pomme de sa canne en fer creux ; dites un mot, et vous vous endormez à l’instant, pour ne vous réveiller tous deux qu’en l’an trois mille.

Marthe et Maurice se regardèrent émerveillés.

— En l’an trois mille ! répéta celui-ci ; et alors les germes semés par notre époque auront rapporté tous leurs fruits ?

— En l’an trois mille ! et nous nous retrouverons ensemble ? ajouta celle-là, un bras posé sur le bras du jeune homme.

— En l’an trois mille ! et vous vous réveillerez, aussi jeunes et aussi amoureux, acheva le génie, avec un rire de financier.

— Ah ! s’il est vrai, reprit Maurice exalté, ne tardez point davantage ; montrez-nous l’avenir qu’on nous annonce si splendide ! Qui nous retiendrait dans ce présent, où tout n’est que lutte et incertitude ? Dormons pendant que le genre humain marche péniblement à travers les routes mal frayées ; dormons pour ne nous réveiller qu’au terme du voyage !

Il avait enveloppé Marthe d’un de ses bras, et l’approcha de son cœur, afin d’être sûr de l’emporter à travers ce sommeil de plusieurs siècles. M. John Progrès se pencha vers eux et avança les deux mains, comme un magnétiseur près de communiquer le fluide merveilleux qui transporte le nerf visuel dans l’occiput et l’odorat dans l’épigastre ; mais Marthe fit, un mouvement de côté.

— Ah ! s’écria-t-elle épouvantée, votre sommeil, c’est la mort ; votre monde, c’est l’inconnu ; Maurice, restons où nous sommes et ce que nous sommes !

— Non, s’écria le jeune homme fasciné, je veux voir le but.

— La route est si belle ! Regarde, que de fleurs à cueillir : quel ciel bleu sur nos têtes, que de douces rumeurs de sources et de brises !

— Savoir ! savoir ! Marthe.

— Vivre ! vivre ! Maurice.

— Oui, mais dans un meilleur monde et sous de plus justes lois ! Appuie ton front sur mon épaule, Marthe ; serre-toi contre mon cœur et ne crains rien, je suis là et je t’aime !

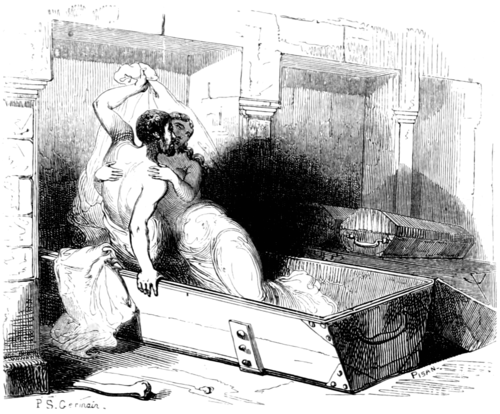

Il avait enveloppé la jeune femme dans ses bras, et les mains du génie étaient restées étendues ! Tous deux sentirent, tout à coup, leurs paupières s’appesantir ; ils cherchèrent instinctivement le grand fauteuil de travail de Maurice, et s’y affaissèrent dans un sommeil glacé qui ressemblait à la mort.

Le lendemain, tous les journaux donnaient, aux faits divers, la nouvelle suivante :

— Un événement aussi triste qu’inattendu vient de jeter la désolation parmi l’intéressante population des Batignolles. Un jeune homme et une jeune fille, qui habitaient l’étage supérieur d’une maison située rue des Carrières, ont été trouvés morts ce matin. On se perd en conjectures sur ce funeste accident, qui ne paraît être ni le résultat du crime, ni celui du désespoir.

Le jour suivant, le Moniteur parisien consacrait un nouvel article aux amants batignollais, en annonçant que tous deux s’étaient asphyxiés par inspiration poétique et pour échapper aux désenchantements de la vie. Le surlendemain, le Constitutionnel publiait des détails intimes sur leurs derniers instants, et le lendemain du surlendemain, la Presse annonçait la publication de leur correspondance inédite, recueillie par un ami !

De plus, tous les poëtes de province accordèrent leur lyre (car la lyre et la guitare sont encore connues dans les départements) ; et il en résulta douze cents strophes, en vers de toutes mesures, sur la mort de Marthe et de Maurice. Mais les plus citées furent celles d’un employé des droits réunis de Bar-sur-Aube, qui venait de se placer aux premiers rangs des poëtes dramatiques par une tragédie grecque jouée avec un immense succès au théâtre de Bobino. On répéta surtout le refrain :

Ange aux yeux noirs, ange aux yeux bleus,

Vous êtes partis pour les cieux !

Heureux vers, dont le premier, selon la remarque d’un célèbre critique, appartenait évidemment à l’école colorée de Shakspeare, et le second, à la sombre école de Racine.

La gravure exploita également le couple amoureux. Le journal l’Illustration publia la vue de leur fenêtre de mansarde, avec une gouttière sur le premier plan, dessin de circonstance, qui ajoutait un charme touchant au récit de cette double mort.

Enfin, pour que rien ne manquât à leur célébrité, M. Gannal écrivit au Journal des Débats une lettre par laquelle il offrait de les embaumer gratuitement, en donnant l’adresse de sa fabrique de conserves humaines.

Mais un seul mot fit évanouir toute cette gloire !

L’oncle de Marthe, averti par la rumeur publique, s’indigna des mensonges publiés par les journaux, et leur adressa une réclamation à laquelle il joignit comme pièces à l’appui :

1o Le certificat du médecin du quartier, constatant que Marthe et Maurice étaient morts naturellement, de mort subite ;

2o L’extrait des registres de l’état civil, prouvant que tous deux étaient mariés à la mairie du quatrième arrondissement.

Ainsi, on avait cru s’intéresser à des amants suicidés, et l’on n’avait que des gens morts malgré eux et mariés ! Cette nouvelle fut comme un coup d’air qui enrhuma subitement tous les organes de la publicité. Le Constitutionnel revint à son histoire des jésuites, entrecoupée de quelques anecdotes sur le serpent de mer ; la Presse découvrit que la correspondance annoncée était apocryphe, et en suspendit l’insertion ; enfin la Gazette des Tribunaux annonça l’arrestation d’une empoisonneuse de bonne maison qui venait de se défaire de toute sa famille, par suite de la déplorable organisation sociale qui ne nous permet d’hériter que de ceux qui sont morts !

Cette dernière affaire absorba toute l’attention publique, et les noms de Marthe et de Maurice retombèrent dans l’oubli.

Cependant tous deux avaient été réunis dans un même cercueil et portés au cimetière. L’humble corbillard traversa Paris suivi d’un vieillard, d’une jeune femme et de ses enfants ; c’était toute la famille des morts ! Le soleil brillait, les bouquetières offraient aux passants les premières violettes, les arbres commençaient à montrer leurs feuilles soyeuses, et les oiseaux gazouillaient le long des toits en cherchant la place de leurs nids ! Tout était mouvement, parfum, lumière, et, au milieu de cette renaissance générale, le cercueil isolé passait sans être aperçu, car qui peut demander à la vie de voir et de comprendre la mort ?

En revenant, le vieillard, la jeune femme et les deux enfants montèrent à la mansarde qu’avaient habitée ceux qu’ils venaient de déposer dans la terre. Sur le seuil se tenait l’employé des pompes funèbres, le mouchoir d’une main et son mémoire de l’autre. Le mouchoir ne couvrait qu’un œil, mais le mémoire eût pu envelopper toute la personne : car, s’il coûte cher de vivre à Paris, il est encore plus dispendieux de s’y faire enterrer. Pour payer la tombe des deux morts, il fallut vendre tout ce qu’ils avaient possédé vivants. Les livres de Maurice soldèrent le cercueil : la bague et la croix d’or de Marthe, le suaire ; le reste, ce trou de terre où ils reposaient. Quand tout fut enfin payé, le croque-mort mit son mouchoir dans sa poche, et demanda son pourboire...............

Cependant les jours s’écoulèrent, puis les années, puis les siècles, et tout souvenir de Marthe et de Maurice s’était effacé. On ne se rappelait même plus les deux vers de l’employé des droits réunis de Bar-sur-Aube ; mais le génie au paletot n’avait point oublié sa promesse. La mort des deux amants n’était qu’un sommeil, et, du fond de leur tombe, ils suivaient les transformations successives des sociétés, comme les images d’un rêve confus.

Il leur sembla d’abord qu’ils voyaient les monarchies changées en gouvernements constitutionnels, et les gouvernements constitutionnels en républiques. Puis, les races puissantes vieillissaient et faisaient place à des races plus jeunes. La civilisation, transmise comme ce flambeau allumé des saturnales, passait de mains en mains, laissant peu à peu, dans l’ombre, le point de son départ. De nouveaux intérêts appelaient l’activité humaine sous d’autres cieux. L’Europe négligée retombait lentement dans l’inertie et la solitude, tandis que l’Amérique, puis une contrée plus nouvelle, absorbaient en elles tous les éléments de vie. Le vieux monde n’était déjà plus qu’une terre sauvage, dont les sociétés modernes exploitaient les ruines. Richesses enfouies, monuments abattus, tombes oubliées, tout devenait la propriété de ces générations marchandes. Il sembla même à Marthe et à Maurice que le cercueil qui les renfermait était arraché au sol funèbre avec des milliers d’autres, qu’on les embarquait ensemble, et que tous étaient transportés dans une région inconnue, centre de la civilisation nouvelle.

Mais ici l’espèce d’intuition mystérieuse qui leur avait tout révélé jusqu’alors s’obscurcit. Il y eut dans leur songe une interruption subite ; puis une voix claire fit tout à coup entendre à leurs oreilles ce cri :

L’an trois mille !

Au même instant, le couvercle de la bière fut rejeté, et les deux amants, réveillés en sursaut, se soulevèrent de leurs linceuls.

D’abord, ils n’aperçurent rien qu’eux-mêmes. En se retrouvant après un sommeil de tant de siècles, tous deux jetèrent un cri de joie, leurs bras s’étendirent l’un vers l’autre, et ils échangèrent leurs noms dans un baiser.

Un éclat de rire strident les interrompit.

Ils se retournèrent en tressaillant ; le petit génie était à quelques pas, debout sur sa locomotive fantastique.

Marthe poussa une exclamation, rougit, et ramena autour de ses épaules les plis du suaire.

— Eh bien, j’ai tenu parole, dit le déicule ; grâce à moi, vous venez de traverser onze siècles sans vous en apercevoir.

— Se peut-il ? s’écria Maurice stupéfait.

— Et vous voilà transportés au centre de la civilisation que vous désiriez connaître, continua le génie ; nous sommes ici dans l’île autrefois appelée Taïti.

— La Nouvelle-Cythère du capitaine Cook ? demanda le jeune homme.

— Aujourd’hui nommée l’île du Noir-Animal, continua le dieu. Les gros industriels du pays font fouiller le monde entier, pour se procurer la matière première de leur commerce, et vous devez à ces recherches d’avoir été transportés chez eux.

Marthe regarda autour d’elle, et remarqua alors qu’ils se trouvaient dans un immense édifice rempli de bières et d’ossements ; elle se serra contre Maurice avec un geste de frayeur.

— Oh ! ne craignez rien, reprit le génie, en riant de sa voix aigre ; on ne vous confondra point avec les morts. Vous vous trouvez chez l’un des plus respectables fabricants de l’île, M. Omnivore, qui sera ravi de voir en vous un échantillon des temps barbares. Il est averti de votre résurrection, et va venir lui-même.

La jeune femme, inquiète, s’enveloppa plus soigneusement dans son linceul.

— Ne prenez point garde à la légèreté de votre costume, fit observer le petit dieu ; nous ne sommes plus ici dans vos ridicules climats, où le soleil fait l’office d’une bougie qui éclaire sans chauffer ; à l’île du Noir-Animal, l’air tient lieu de paletot ; aussi, vous voyez que l’intérêt bien entendu a réduit l’habillement à sa plus simple expression.

Les deux amants remarquèrent alors, en effet, la transformation qui s’était opérée chez M. Progrès. Il n’avait pour vêtements qu’un caleçon de coton, un chapeau d’écorce à larges bords, et des bottes en vannerie, ornées de clochettes. Maurice apprit de lui que tel était le costume généralement adopté, vu sa commodité et son économie. La civilisation de l’an trois mille, ayant renoncé à tout ce qui n’était pas d’une utilité immédiate, avait laissé la parure aux femmes ou aux esprits futiles ; les hommes graves se contentaient du caleçon, rehaussé de leurs grâces naturelles.

Comme il achevait ces explications, un bruit de pas retentit à la porte de l’édifice, et le génie, donnant un coup de talon à son coursier de vapeur, disparut comme l’éclair.

§ II.

M. Omnivore était suivi d’une demi-douzaine de serviteurs qui donnaient tous des marques du plus vif étonnement. Ils parlaient à la fois, comme nos députés lorsqu’ils veulent éclaircir une question importante, et Maurice reconnut que leurs paroles étaient un mélange de français, d’anglais et d’allemand, dont il se rendit compte assez facilement, vu la connaissance qu’il avait de ces trois langues. Ils répétaient tous ensemble :

— Merveille ! merveille ! deux morts des premiers âges sont ressuscités ; le chauffeur les a vus sortir de leur bière !

Mais ils s’interrompirent tout à coup, à la vue des deux époux, en criant :

— Les voilà !

Et ils s’arrêtèrent à quelques pas, avec une curiosité que tempérait évidemment la peur.

Marthe confuse s’était cachée à demi derrière Maurice ; mais ce dernier, qui voulait soutenir l’honneur du dix-neuvième siècle, auquel M. Progrès venait d’accoler l’épithète de barbare, se redressa gravement, salua les visiteurs, et leur adressa le discours suivant :

« Messieurs et honorables inconnus,

« Ce n’est point le hasard, mais notre libre choix qui nous a fait traverser près de deux mille années, pour renaître au milieu de cette génération puissante et éclairée, qui, à force de conquêtes dans le domaine de la perfectibilité humaine, a fait descendre le royaume du ciel sur la terre.

« Aussi nous estimons-nous heureux de pouvoir connaître par nous-mêmes cette race de demi-dieux, si noblement représentée par ceux qui veulent bien m’écouter dans ce moment !… »

(Ici un murmure d’approbation interrompit l’orateur ; il reprit d’une voix plus élevée,)

« Je viens parmi vous, messieurs, pour m’échauffer au soleil de la civilisation qui ne brille nulle part ailleurs aussi éclatant !… »

(Bruyants applaudissements.)

« Pour admirer les miracles opérés par une nation intelligente et généreuse… »

(Applaudissements plus bruyants).

« Pour rendre hommage à un pays que l’on pourrait appeler la patrie de toutes les gloires ! »

(Applaudissements prolongés.)

« Enfin, pour jouir de cette noble alliance de l’ordre et de la liberté, réalisée par le plus grand peuple du monde. »

(Tonnerre d’applaudissements : plusieurs voix crient : — Vivent les morts parisiens !)

Il fallut quelques instants pour apaiser l’émotion produite par l’éloquente improvisation de Maurice ; les habitants de l’île du Noir-Animal ne pouvaient cacher leur surprise de trouver dans un barbare, enterré depuis onze siècles, cette élévation de pensée et cette justesse d’appréciation. Les auditeurs les plus instruits croyaient reconnaître, dans le langage du jeune homme, un ancien président de congrès provincial, ou, pour le moins, un secrétaire de société philanthropique, conservé par la méthode de M. Gannal. Enfin, quand le silence fut rétabli, M. Omnivore, qui voulait répliquer dignement au discours de son hôte, s’avança avec gravité, toussa trois fois, afin de recueillir ses idées, et dit, avec un accent franc-anglo-tudesque :

« Monsieur,

« En réponse au vôtre du présent jour, je m’empresse de vous faire savoir que la maison Omnivore et compagnie se trouvera flattée d’entrer en relations avec la vôtre, et que vous serez accueilli aussi favorablement qu’une traite à présentation ; ladite maison tenant à honneur de vous maintenir dans la bonne opinion que vous avez conçue du peuple auquel elle a l’avantage d’appartenir. »

Les auditeurs échangèrent un regard de satisfaction. Tous applaudissaient évidemment à la clarté et à la précision commerciale de la réponse faite par M. Omnivore ; celui-ci s’en aperçut, et prit une prise de tabac pour donner une contenance à sa modestie.

Mais la glace était rompue, et l’on en vint à des explications moins solennelles. Maurice raconta comment Marthe et lui se trouvaient là, en exprimant le désir de quitter au plus tôt ce lieu funèbre, dont l’aspect attristait sa compagne. M. Omnivore se hâta de faire apporter des vêtements fournis par les fouilles récentes qui avaient été faites dans les ruines du vieux monde, et il se retira, en annonçant qu’il reviendrait prendre ses hôtes.

Il reparut, en effet, au bout d’un quart d’heure, et ne put retenir un éclat de rire, à la vue du costume des deux jeunes époux. Il en examina quelque temps toutes les parties, avec la même curiosité qu’un Français du dix-neuvième siècle étudiant la toilette d’un Hottentot. Il fallut lui expliquer l’utilité de cette longue robe de femme qui embarrassait la marche, de ce chapeau qui plaçait son visage au fond d’un cornet, de cet habit d’homme dont les basques pendantes ressemblaient aux deux ailes d’un hanneton malade, de ce pantalon que se disputaient les bretelles et les sous-pieds, comme une victime tirée à quatre chevaux. Marthe et Maurice justifièrent, de leur mieux, les costumes de leur époque ; mais, après les avoir écoutés, M. Omnivore jeta un regard sur son habillement perfectionné, et ne put retenir un sourire d’orgueil.

Cet habillement avait, en effet, résolu la question d’utilité aussi complètement qu’on pouvait l’espérer. Il ne servait point seulement de costume, mais d’annonce, de prix courant et de carnet à échéance.

À la ceinture du caleçon se voyaient imprimés les mots Omnivore et compagnie, suivis des renseignements commerciaux les plus détaillés sur la nature et l’excellence des produits fournis par leur fabrique. La jambe droite présentait un barème complet destiné à simplifier les plus longs calculs, et la jambe gauche un almanach de cabinet avec les heures de départ des paquebots et courriers. Des deux côtés apparaissaient, en guise de rubans, des nœuds de traites soldées, constatant à la fois l’étendue des affaires de la maison Omnivore et l’exactitude de ses payements. Enfin, une plume posée sur l’oreille prouvait que le digne fabricant venait d’être subitement arraché aux douceurs de la comptabilité en parties doubles.

Il conduisit d’abord Marthe et Maurice à travers d’immenses entrepôts, où se trouvaient entassés tous les débris arrachés par ses facteurs aux ruines du vieux monde ; car telle était la spécialité à laquelle M. Omnivore devait sa fortune et son nom. Il exploitait les générations éteintes, comme on exploitait ailleurs les végétations carbonisées en houille, ou desséchées en tourbes combustibles. Sépultures antiques, débris de monuments, bronzes précieux, armes, médailles, statues, tout passait par ses mains ; son entrepôt était le magasin de curiosités du monde ; c’était là que venaient les collecteurs et les académiciens, race indestructible que la nouvelle civilisation n’avait pu faire disparaître.

Les deux époux rencontrèrent précisément un de ces derniers au moment où ils quittaient l’entrepôt. C’était le célèbre M. Atout qui avait pour spécialité d’être universel. Il représentait à lui seul vingt-huit citoyens, c’est-à-dire qu’il touchait les rétributions de vingt-huit places ; la liste de ses titres couvrait une page in-quarto, et il portait autant de croix qu’une mule espagnole de clochettes. M. Omnivore le présenta seulement comme secrétaire perpétuel de la société historique, professeur de littérature, président du conseil universitaire, directeur de toutes les écoles normales, et membre de quatorze mille sept cent trente-quatre comités.

M. Atout, qui venait d’apprendre la résurrection du couple français, le salua avec la dignité d’un homme affilié à trop d’académies pour que rien l’étonnât.

Après les premières politesses, il adressa à Maurice plusieurs questions destinées à prouver ses études historiques et littéraires. Il lui demanda s’il avait connu Charlemagne, madame de Pompadour et M. Paul de Kock, trois grandes figures appartenant à la troisième race des rois de France, et l’interrogea longuement sur le connétable de Louis XVIII, Napoléon Bonaparte, dont l’histoire avait été écrite par le révérend père Loriquel. Maurice, d’abord étourdi, allait essayer de répondre, mais M. Atout ne lui en laissa point le temps ; il en vint, sans plus longues transitions, du passé au présent, et commença une leçon sur l’état de la terre en l’an trois mille.

Nos ressuscités l’écoutèrent avec d’autant plus d’attention qu’ils avaient tout à apprendre. Le professeur leur déclara qu’ils se trouvaient au centre même du monde civilisé, dont les différents peuples ne formaient plus qu’un État sous le nom de république des Intérêts-Unis. Le centre ou capitale de cette république se trouvait dans l’ancienne île de Bornéo, maintenant nommée île du Budget. Chaque peuple y envoyait un certain nombre de députés, et ceux-ci réglaient, en commun, les affaires générales. Quant au vieux monde, on y entretenait des colonies qui recevaient de la métropole la direction et les lumières.

La grande loi de la division de la main-d’œuvre avait été appliquée à la république elle-même. Chaque État formait une seule fabrique. Ainsi, il y avait un peuple pour les épingles, un autre pour le cirage anglais, un autre pour les moules de boutons. Chacun ne s’occupait, ne parlait que de son article, ce qui contribuait médiocrement à l’étendue des idées et aux charmes de la société, mais profitait singulièrement à la fabrication. L’île du Budget, seule, réunissait toutes les variétés d’art et d’industrie ; on y trouvait des spécimens de la civilisation entière, méthodiquement classés comme dans une trousse d’échantillons.

Maurice et Marthe déclarèrent aussitôt qu’ils voulaient aller à l’île du Budget, et l’académicien, qui s’y rendait, proposa de les conduire ; mais Omnivore s’y opposa. Il soutint que les deux époux se trouvaient compris dans une partie de marchandises expédiées à sa maison, et qu’ils lui appartenaient aussi légitimement que les autres antiquités de son entrepôt. Il y eut d’assez longs débats ; enfin, M. Atout, qui tenait à présenter les ressuscités dans la capitale, et à se faire honneur de leur découverte, consentit à désintéresser le fabricant sur les fonds de la société historique.

Nos époux le suivirent, en conséquence, jusqu’aux bords de la baie qu’il fallait traverser.

Des batteries de mortiers-postes avaient été établies sur les deux rives, pour le passage. Un conducteur ouvrit la plus grosse pièce, par la culasse, et fit entrer nos trois voyageurs, qui s’assirent au milieu d’une bombe soigneusement rembourrée. Marthe ne put se défendre d’une certaine émotion en se trouvant placée, comme une gargousse, au fond d’un canon ; mais l’académicien entreprit de lui expliquer les avantages de cette manière de passer les rivières. Il était encore au milieu de sa démonstration, lorsque la jeune femme entendit crier :

— Feu !

Au même instant, elle se sentit emportée, et, traversant les airs avec la rapidité de la foudre, elle se retrouva sur l’autre rive, au milieu d’une vingtaine de bombes fumantes qui venaient également d’arriver.

M. Atout leur déclara alors qu’ils allaient continuer par l’une des routes souterraines qui traversaient l’île.

— Avant les progrès de la civilisation, dit-il, on construisait les chemins sur terre ; mais ils devinrent insensiblement si nombreux, qu’ils envahirent presque toute la surface du globe. Le sol ne portait plus que des rails de fonte, et on s’aperçut qu’à force de multiplier les voies de transport, on touchait au moment de n’avoir plus rien à transporter. Ce fut alors que vint l’idée de tracer les routes, non sous le ciel, mais sous la terre, et l’expérience a prouvé la supériorité du nouveau système. Grâce à lui, on ne perd que la vue ! On peut voyager sans distractions, en dormant ou en pensant à ses affaires. Au lieu du soleil, tantôt éblouissant, tantôt obscurci, on a l’éclairage uniforme des lampes de voyage ; plus de curieux qui vous regardent passer, plus d’appel de marchands, plus de bruits de ville ; on voyage aussi tranquille qu’un ballot.

Il montra ensuite à ses deux compagnons les routes souterraines, dont les ouvertures apparaissaient au penchant de la colline, comme autant de gueules de fournaises. D’immenses pelles, mises en mouvement par les machines, y engouffraient sans cesse, ou en retiraient des trains de wagons fumants. On entendait, au sein de la montagne, mille roulements, mêlés aux froissements du fer et aux sifflements de la flamme.

En s’enfonçant dans un de ces conduits sinistres, Marthe ne put retenir un cri, et chercha la main de Maurice. L’académicien, après l’avoir réprimandée assez aigrement, entreprit de lui démontrer que les chemins souterrains étaient, non-seulement les plus commodes, mais les plus sûrs. Il lui énuméra, pour cela, le nombre de gens tués chaque année par les différents modes de locomotion, il y ajouta le nombre des estropiés, puis le nombre des blessés ; il détailla l’espèce des blessures et leurs gravités ; enfin, il additionna le tout, fit une règle de proportion, et arriva à prouver que les routes souterraines ne faisaient par année que treize cents victimes et une fraction !

Cette démonstration changea l’inquiétude de Marthe en effroi.

M. Atout passa alors aux détails. Il fit observer à la jeune femme qu’elle se trouvait à l’abri de tous les menus accidents que l’on pouvait craindre sur les autres chemins. Elle n’était exposée, ni aux courants d’air, ni aux coups de soleil, ni à la poussière, ni au vent, ni aux émanations marécageuses, ni aux impertinences des passants ; elle n’était absolument exposée qu’à être tuée !

L’effroi de Marthe devint de l’épouvante.

Heureusement que, dans ce moment, le bras de Maurice l’enveloppa doucement ; elle se laissa aller à demi sur la poitrine du jeune homme, et, en sentant son cœur battre largement et paisiblement sous le sien, la peur s’envola. Le calme de celui qu’elle aimait se communiqua à tout son être ; elle ferma les yeux, souriante et enivrée.

M. Atout, persuadé qu’elle méditait ses raisonnements, admira les résultats de la statistique, et passa de la justification des différents véhicules nouvellement inventés à l’énumération de leurs avantages.

Il constata que, vu la rapidité moyenne de la locomotion, il ne fallait plus maintenant que deux heures pour aller chercher son sucre au Brésil, trois pour acheter son thé à Canton, quatre pour choisir son café à Moka. On voyageait même plus loin au besoin. Madame Atout avait son marchand de nouveautés à Bagdad, sa modiste à Tambouctou, et son fourreur au pôle nord, trois portes plus bas que le cercle arctique.

L’académicien démontra par des chiffres les immenses résultats sociaux de ces perfectionnements dans les voies de communication. Il prouva qu’en ajoutant à la vie des hommes de l’an trois mille toutes les heures gagnées par cette rapidité de transport, la durée moyenne de leur existence représentait cent vingt-cinq ans… plus une fraction ! Ainsi avait été résolu le problème de franchir l’espace sans fatigue à subir, sans observations à faire, sans confidence à échanger. On se prenait sans se voir, on se quittait sans s’être parlé ; chacun était indifférent à tout le monde, et tout le monde à chacun : voyager, enfin, n’était plus vivre en chemin ni en commun, mais partir et arriver !

Marthe avait d’abord écouté l’apologie de M. Atout ; mais insensiblement elle devint moins attentive ; ses paupières se fermèrent, et, bercée par l’haleine de celui qu’elle aimait, elle s’endormit ! Les images confuses du passé flottèrent d’abord quelque temps autour de son esprit, puis un souvenir rayonnant effaça tous les autres, et sortit lentement de ce chaos, comme une étoile des nuées.

Marthe rêvait au voyage fait avec Maurice la veille même de leur long sommeil !

Elle croyait voir encore les dernières lueurs du jour illuminant les coteaux de Viroflai et la lisière des bois ; elle apercevait l’épine fleurie qui brodait le vert pâle des haies ; elle sentait le parfum des lilas, dont les touffes riantes couronnaient les murs des jardins ; elle entendait, sur les chemins déjà cachés dans l’ombre, le bruit des clochettes cadencé par le trot des chevaux.

Près d’elle était Maurice, une main dans les siennes ; près de Maurice, un vieux cocher, au regard pensif ; derrière, les autres voyageurs : paysan à la parole haute, jeune mère inquiète à chaque mouvement de ses enfants, vieux soldat silencieux !

La voiture roulait doucement sur la terre amollie ; mais, à chaque instant, sa course devenait plus lente, et des exclamations d’impatience s’élevaient.

— Fouettez le cheval ! criaient-ils tous.

Le cocher se contentait d’agiter les rênes.

— Fouettez ! fouettez ! reprenaient les voix.

— C’est une rosse ! faisait observer le paysan.

— Un paresseux ! ajoutait la mère.

— Un lâche ! achevait le soldat.

Le cocher branlait la tête.

— Non, non, disait-il. Noiraud n’est pas une rosse, car il a supporté plus de misères que les plus forts, et voilà vingt ans qu’il les supporte.

— Vingt ans ! répétait le paysan stupéfait.

— Peut-être davantage, reprenait le cocher, et ce n’est point un paresseux, celui qui a nourri si longtemps, de son travail, l’homme, la femme et les deux enfants.

— Tant que cela ! s’écriait la mère ; oh ! le brave cheval.

— Sans compter qu’il a fait ses preuves de courage, continuait le cocher ; voyez plutôt les deux cicatrices qui sont au poitrail.

— Ah ! il a servi ? interrompait le vieux soldat, d’un accent radouci.

Et tous les yeux s’étaient arrêtés sur Noiraud, avec un intérêt curieux : personne ne disait plus de le fouetter ! Le paysan calculait ce que pouvait valoir son travail de vingt années, la mère pensait aux deux enfants que ce travail avait nourris, le vieux soldat regardait les cicatrices ! Tous trois avaient perdu leur impatience ; rien ne les pressait plus ; ils pouvaient attendre ; Noiraud n’avait qu’à prendre son temps.

Aussi, quand la route était devenue facile, la mère avait voulu faire marcher ses enfants ; le vieux soldat avait déclaré qu’il ne pourrait demeurer plus longtemps assis sans souffrir de ses blessures, et, tous deux descendus, le cocher s’était mis à encourager Noiraud de la voix.

— Ferme, mon vieux trompette, disait-il, encore cette corvée pour Georgette ; demain nous nous reposerons.

Puis se tournant vers Marthe et Maurice :

— C’est la fille de la maison. Georgette, avait-il ajouté en souriant, elle épouse le fils du voisin samedi, et sa mère et moi nous lui avons préparé une surprise : lit, secrétaire et commode de noyer, avec la garniture de cheminée ! Elle ne se mariera qu’une fois, cette enfant : je veux qu’elle ait la joie complète. Joli nid et bel oiseau. L’oiseau est trouvé ; mais pour le nid il manque encore cent sous, et Noiraud ne peut se reposer que quand je les aurai… Pas vrai, vieux, que tu me les gagneras demain !

— Il vous les a gagnés, s’était écrié Maurice, en lui tendant l’argent ; vous pouvez hâter d’un jour la joie de Georgette et le repos de Noiraud ; allez, brave cœur, et que Dieu bénisse vos amoureux.

Il avait alors sauté, enlevant Marthe dans ses bras, et la voiture allégée s’était perdue dans l’ombre !

Paris se trouvait encore loin ; mais tous deux avaient marché joyeusement, les bras enlacés, causant, à demi-voix, de Georgette, de Noiraud, des étoiles ! Ineffable échange de bagatelles charmantes, de fugitives impressions, de confidences comprises sans être achevées ; sorte de rêverie dialoguée, dont on ne se rappelle rien, et qui laisse dans le passé une de ces traînées lumineuses, vers lesquelles le regard se tourne toujours.

Ils n’étaient arrivés qu’au milieu de la nuit, haletants de fatigue, couverts de sueur, les pieds poudreux et meurtris, mais le cœur plein et l’esprit joyeux. Ce voyage, ils ne pouvaient l’oublier désormais, car ils n’avaient pas seulement changé de lieu, ils avaient vu, senti ; ils n’étaient pas seulement arrivés, il leur restait un souvenir ! Ils se souviendraient toujours du vieux cheval et de son vieux maître !

Toutes ces images venaient de se reproduire dans le rêve de Marthe, et elle croyait franchir le seuil de sa joyeuse mansarde lorsqu’un grand bruit l’éveilla en sursaut.

§ III.

Le convoi qui conduisait l’académicien et ses deux compagnons venait de s’arrêter au fond d’une sorte de précipice ; sur leurs têtes apparaissait un coin de ciel barré par les bras d’une immense machine. M. Atout leur apprit qu’ils étaient arrivés à leur destination, et que chacune des villes sous lesquelles passait le chemin avait ainsi un puits d’extraction pour les voyageurs.

Leur wagon venait, en effet, d’être saisi par le grand bras de la machine, et commençait à monter rapidement, comme une banne de mineurs.

Lorsqu’ils atteignirent l’orifice du puits, mille cris éclatèrent à la fois, et une centaine d’hommes et d’enfants se précipitèrent vers les arrivants. Marthe crut qu’on voulait les mettre en pièces, et recula épouvantée jusqu’à M. Atout, mais ce dernier lui apprit que c’étaient les aubergistes et les commissionnaires du pays qui venaient offrir leurs services.

Les uns répandaient sur les voyageurs une pluie de cartes et d’adresses, d’autres tenaient des plateaux couverts de rafraîchissements, qu’ils voulaient leur faire accepter ; quelques restaurateurs portaient d’immenses fourchettes garnies de volailles rôties, de côtelettes et de jambonneaux, qu’ils promenaient, au-dessus de la foule, comme un prospectus de leurs établissements. Il y avait, en outre, les brosseurs, les cireurs, les indicateurs, les porteurs, tous également acharnés à vous rendre service. Maurice n’avait pas fait six pas, qu’il s’était vu forcé d’accepter deux verres de limonade, et de livrer à trois commissionnaires sa canne, son foulard et son chapeau.

M. Atout lui faisait admirer cet empressement hospitalier, cette multiplicité de soins, cette abondance.

— Voyez, s’écriait-il, les bienfaits de la civilisation ! Une population entière est aux ordres de chacun de nous ; toutes les productions du monde viennent, pour ainsi dire, à notre rencontre ; nous arrivons à peine, et déjà nos moindres besoins ont été prévenus ; rien ne nous a manqué !

Rien ne manquait, en effet, à Marthe et à Maurice, que de pouvoir respirer. Ils se réfugièrent dans la première hôtellerie qu’ils aperçurent, comme dans un lieu d’asile.

À la porte, se tenait un concierge, portant hallebarde, qui leur fit trois saluts et les remit à un huissier à chaîne d’or, par lequel ils furent conduits à un valet de pied, chargé d’ouvrir le salon.

C’était une immense galerie, dont le premier aspect éblouit les deux jeunes gens. Leur conducteur s’en aperçut et sourit.

— Vous voyez, dit-il, le triomphe de l’industrie ; rien de ce que vous apercevez ici n’est ce qu’il paraît. Cette colonnade de marbre sculpté n’est que de la terre cuite ; cette tapisserie de brocart, qu’un tissu de verre filé ; ce parquet de bois de rose, qu’un carrelage en bitume colorié : le velours qui couvre ces sofas, que du caoutchouc perfectionné. Tout cela peut durer deux années, c’est-à-dire, le temps nécessaire pour que l’hôtelier vende son établissement et se retire millionnaire.

Comme il achevait, arrivèrent les garçons de service. Tous avaient, imprimés sur leurs vêtements, les symboles de leurs attributions : l’un, des plats, des assiettes, des couverts : l’autre, des verres et des bouteilles ; un troisième, des viandes, des poissons ou des fruits. Ils portaient, en outre, un collier, au chiffre de l’aubergiste, qui servait à les faire reconnaître.

M. Atout engagea ses compagnons à déjeuner ; mais depuis tantôt douze siècles qu’ils ne mangeaient plus, tous deux en avaient perdu l’habitude. L’académicien, qui n’était point non plus en appétit, se contenta de demander un verre d’eau.

Le valet chargé de recueillir les demandes alla aussitôt à une petite bibliothèque et apporta un volume relié, sur lequel on lisait, gravé en lettres d’or :

1o Eau de fontaine :

2o Eau de puits ;

3o Eau de ruisseau :

4o Eau de rivière ;

5o Eau de fleuve ;

6o Eau filtrée au charbon :

7o Eau filtrée à la pierre ;

8o Eau filtrée au gravier ;

9o Eau…..

Maurice s’arrêta, tourna une trentaine de feuilles, et vit que la carte allait jusqu’au no 366 ! L’hôtel des Deux-Mondes avait autant d’espèces d’eaux qu’une année bissextile a de jours.

M. Atout en parcourut le catalogue avec soin, fit de savantes réflexions sur les eaux de différents crus, hésita, relut, hésita encore, et demanda enfin, après une longue délibération, de l’eau de fontaine !

La demande fut transmise par le valet des requêtes. Cinq minutes s’écoulèrent, puis un premier garçon apporta un plateau ; encore cinq minutes, et un second garçon apporta une carafe ; encore cinq minutes, et le troisième apporta un verre.

Le tout n’avait ainsi pris qu’un quart d’heure ; grâce à la division de la main-d’œuvre.

Pendant que leur conducteur buvait, Marthe et Maurice voulurent s’approcher d’une fenêtre, mais le valet qui y était préposé les avertit qu’il fallait, pour cela, prendre un billet au bureau des points de vue ! Ils refusèrent et voulurent s’avancer vers la porte ; un autre garçon les avertit que s’ils sortaient sans contre-marque, ils ne pourraient rentrer ; enfin comme, dans leur embarras, ils allaient s’asseoir sur le sofa de pourtour, un troisième garçon leur fit observer poliment que ces places étaient d’un prix plus élevé.

Ainsi repoussés de partout, ils se hâtèrent de rejoindre l’académicien qui venait d’achever son verre d’eau et avait demandé la carte.

Un domestique spécial parut bientôt, portant une magnifique feuille de papier vélin avec vignette, encadrement, cul-de-lampe et parafes embellis d’ombres portées.

Maurice lut par-dessus l’épaule de son conducteur :

M. Atout fit remarquer que, grâce à cette comptabilité détaillée, on n’avait plus à s’occuper du pourboire des domestiques, paya les 16 fr. 15 c., et sortit.

Marthe se rappela involontairement l’Évangile, et il lui sembla que les hôteliers de l’île du Noir avaient trouvé moyen de réaliser sur la terre les promesses du Christ : le verre d’eau donné leur était payé au centuple.

Le conducteur des deux époux avait pris avec eux le chemin du port, où ils devaient s’embarquer pour l’île du Budget.

Lorsqu’ils y arrivèrent, les quais étaient couverts de voyageurs qui débarquaient, ou qui allaient partir. On entendait crier :

— Le paquebot du Japon ;

— L’estafette de la mer Rouge ;

— L’omnibus du Brésil, avec correspondance pour Terre-Neuve.

Et à ces cris, la foule accourait. On voyait les buralistes distribuant leurs bulletins, et les facteurs pesant les marchandises. M. Atout fit remarquer à ses compagnons un estampilleur qui, le pinceau à la main, traçait sur la poitrine ou sur le dos de chaque passager le numéro imprimé sur ses paquets ; moyen aussi simple qu’ingénieux d’établir la corrélation du voyageur et des bagages.

Enfin, ils arrivèrent à un embarcadère surmonté d’un écriteau, sur lequel était écrit :

— C’est ici, dit M. Atout.

Nos voyageurs regardèrent devant eux sans rien voir.

— Vous cherchez le bateau ? reprit le professeur en souriant : mais il est à sa place… à sa place de Dorade.

— Comment ! sous l’eau ? interrompit Maurice.

— Sous l’eau ! répéta M. Atout. On a cru longtemps que le propre d’un bateau était de flotter ; mais de nouvelles recherches ont détrompé à cet égard. Aujourd’hui une partie de nos lignes de paquebots sont sous-marines, comme une partie de nos routes sont souterraines. Vous comprenez qu’il y a mêmes avantages dans les deux cas. Les Dorades accélérées, naviguant sous les vagues, n’ont à craindre ni le vent, ni la foudre, ni les abordages, ni les pirates. Quant à leur construction, vous allez vous-même en juger.

Il les conduisit alors à l’extrémité de l’embarcadère, où se trouvait une cloche à plongeur, par laquelle ils purent descendre au bateau sous-marin.

Sa forme avait été empruntée au poisson dont il portait le nom. C’était une immense Dorade, dont la queue et les nageoires étaient mues par la vapeur. À la place des écailles brillaient plusieurs rangées de petites fenêtres, et l’air s’introduisait à l’intérieur par des conduits, dont l’extrémité flottait à la surface de la mer.

Les nouveaux venus avaient été précédés par une société nombreuse, de sorte que la Dorade ne tarda pas à tracer sa route au milieu des flots.

M. Atout voulut profiter de ce moment, pour préparer ses compagnons à la vue de la capitale des Intérêts-Unis ; mais il fut interrompu, dès les premiers mots, par un voyageur qui venait de le reconnaître, et qui accourut à sa rencontre les bras ouverts.

— Eh ! c’est M. Blaguefort, dit l’académicien, en répondant aux empressements du nouveau venu, avec une certaine supériorité protectrice ; un de nos hommes d’affaires les plus répandus.

Et leur montrant de la main Marthe et Maurice :

— Je vous présente, continua-t-il, un couple des anciens temps…

— Les Parisiens d’Omnivore ? interrompit Blaguefort, qui les avait déjà examinés ; je les ai manqués de trois minutes. J’avais appris leur résurrection, et j’accourais pour offrir à leur propriétaire de les mettre en actions. J’aurais exploité cette entreprise avec celle des télégraphes lunaires ; mais vous aviez déjà traité. Excellente affaire, monsieur, vous pouvez gagner six mille pour cent.

M. Atout fit observer qu’il ne s’agissait point d’une spéculation ; que le réveil des deux époux devait seulement profiter à la science, et que c’était dans ce but qu’il les conduisait à l’île du Budget.

Blaguefort cligna de l’œil.

— Bien, bien, dit-il, vous avez un autre projet… Vous espérez tirer davantage… Mon Dieu ! c’est votre droit… Vous comprenez que ce n’est pas moi qui irai vous élever une concurrence ; d’autant que j’ai donné une nouvelle extension à mes affaires. Depuis que nous nous sommes rencontrés au cap de Bonne-Espérance, j’ai formé une société anonyme pour exploiter le brevet du docteur Naso ! Vous savez, ce Péruvien qui vient d’inventer un corset orthopédique pour les nez déviés. Mais pardon, voici un voyageur à qui j’avais donné un prospectus et qui désire me parler.

Un nouvel interlocuteur venait effectivement de s’approcher.

C’était un petit homme, tellement obèse, que ses deux bras ressemblaient à des nageoires, et trottant avec des jambes si courtes, qu’on eût dit un de ces poussahs de carton qui marchent sur leur ventre. Ses petits yeux, enfoncés dans la chair, semblaient des trous de faussets, et son nez, étranglé entre deux joues hémisphériques, faisait l’effet d’un pépin dans une orange de Malte.

Il salua du pied, n’ayant point assez de cou pour saluer de la tête.

— Magnifique découverte, monsieur, dit-il d’une voix apoplectique, et en montrant le prospectus qu’agitait une de ses nageoires.

— Monsieur veut-il en essayer ? demanda rapidement Blaguefort.

— Pourquoi pas ? reprit l’homme-poussah, avec un rire qui rappelait, à s’y méprendre, un accès de toux ; pourquoi pas ? j’ai toujours favorisé le progrès des arts…

— Comme nous le progrès des nez, monsieur.

— Ainsi, vous parvenez réellement à accroître ou à diminuer leurs dimensions ?

— Par le moyen d’un appareil approprié aux besoins du sujet. Monsieur peut voir, du reste, la lithographie jointe à notre prospectus. Grâce à notre corset orthonasique, chacun peut désormais choisir son nez, comme on choisissait autrefois son chapeau. Vous en avez là des modèles de toutes les formes, avec les prix en chiffres connus.

Le petit homme retourna la feuille qu’il tenait à la main, et se mit à examiner une longue série de nez, dessinés en regard du tarif. Il hésita quelque temps, entre les nez grecs et les nez retroussés : mais sur l’observation de M. Blaguefort, que ces derniers étaient mal portés, il se décida pour les autres.

L’homme d’affaires tira aussitôt de sa trousse un compas, prit les dimensions de l’espèce de verrue que l’appareil du docteur devait transformer en nez antique, et les inscrivit sur son carnet, avec le nom et l’adresse de l’acheteur.

Les deux époux apprirent ainsi que ce dernier arrivait d’Afrique, où il s’était rendu pour cause d’étisie, et que son embonpoint était le résultat d’un nouveau racahout des Arabes. Il en apportait la recette, vendue à la compagnie de l’Hygiène publique, qui l’avait attaché lui-même à l’entreprise en qualité de prospectus vivant.

Pendant qu’il donnait ces explications, M. Blaguefort avait aperçu à quelques pas un voyageur, dont l’air et les cheveux longs semblaient annoncer un ecclésiastique. Il chercha vivement dans sa trousse des échantillons de reliques, de chapelets, de médailles, et s’approchant d’un air souriant et modeste :

— Je ne crois pas me tromper, dit-il, en me permettant de supposer que monsieur a reçu l’ordination.

— En effet, répliqua le voyageur.

— J’en étais sûr, reprit Blaguefort avec onction ; quand on approche les saints, il y a une voix intérieure qui vous avertit ! Mais puisque la Providence m’a fait rencontrer monsieur, j’ose espérer qu’il me permettra de lui offrir quelques objets destinés à l’édification des fidèles : Ad majorem Dei gloriam.

Et prenant subitement la voix d’un commissaire-priseur, il continua, en présentant tour à tour chaque échantillon :

— Ceci est une relique de saint Loriquet, destinée à inspirer les vraies connaissances historiques ! Nous ne les vendons que 50 centimes la douzaine, qui est de quatorze.

Ceci est une médaille dédiée aux saints protecteurs ; elle met à l’abri des banqueroutes, de la garde nationale et autres infirmités terrestres. 1 fr. les sept-six.

Ceci est un chapelet…

— Un moment, monsieur, interrompit le voyageur en cheveux longs, il y a méprise ; je ne suis point prêtre catholique…

— Ah bah ! s’écria Blaguefort, alors c’est à un ministre du saint Évangile que j’ai l’honneur de parler ?

Il rouvrit précipitamment sa trousse, y choisit une Bible, et reprit, avec l’air majestueux d’un maître d’école qui explique les neuf parties du discours :

— Prenez, car ceci est la loi universelle, le grand Verbe, le Dieu vivant ! Là, vous ne verrez que des règles sûres… bien que nous ayons ajouté les livres apocryphes. Vous y trouverez la recette du salut spirituel et temporel… avec le moyen de s’en servir. Le tout ne coûtant que 10 francs, compris le fermoir et l’étui !

— C’est, en effet, bien peu d’argent pour tant de choses, dit l’étranger en souriant, et lorsque j’étais pasteur, j’aurais pu profiter du bon marché ; mais depuis, mes convictions ont pris une autre voie, et l’ancien ministre du saint Évangile s’est réfugié dans la philosophie…

— Vous êtes philosophe ! interrompit Blaguefort, qui se frappa la cuisse ; pardieu ! j’aurais dû m’en douter ; avec ce front vaste, ce regard penseur !… Eh bien, j’en suis ravi, monsieur ; moi aussi, je suis philosophe… philosophe pratique… et la preuve, c’est que je voyage pour la Société de l’extinction des croyances. J’ai là le règlement, et je suis autorisé à recevoir les souscriptions.

Il avait cherché, de nouveau, dans la trousse, et il offrit à son interlocuteur une brochure, au haut de laquelle une vignette représentait le génie de la vérité terrassant l’hydre de la superstition ; le génie était le portrait du président de la société, et les têtes de l’hydre des têtes d’abbés.

Blaguefort laissa l’ex-pasteur examiner la brochure, et revint vers l’académicien.

Maurice ne put cacher son étonnement, et lui avoua qu’il venait de réaliser à ses yeux le beau idéal du commis voyageur.

— Ah ! vous voulez me flatter, s’écria Blaguefort en riant ; je me connais, allez ! J’ai un défaut en affaires, un très-grand défaut ; je suis trop franc ! Je ne sais point faire valoir mes articles, défendre mes avantages ; mais bah ! j’aime la bonne foi antique, je veux que l’on puisse traiter avec moi sans précautions. Aussi on me connaît ! Sucre, chocolat, soieries, miel, vins de Madère ; on reçoit, les yeux fermés, tout ce que j’expédie ; c’est ce que je veux ; la confiance du public m’honore ; elle constitue mon bénéfice le plus net et le plus sûr !

Tout en parlant, l’homme d’affaires vidait sa trousse, afin de la remettre en ordre. Les regards de Maurice s’arrêtèrent sur un papier qui venait de s’entr’ouvrir, il lut :

Recette pour le chocolat pur caraque. — Prenez un tiers de haricots rouges, un tiers de sucre avarié, un tiers de suif ; aromatisez le tout avec des écorces de cacao, vous aurez du chocolat de santé.

Recette pour le miel — Prenez de la mélasse, de la farine de seigle, aromatisez avec de la fleur d’orange, composée de sels de zinc, de cuivre et de plomb ; vous aurez du miel du mont Hymète.

Recette pour le sucre blanc. — Prenez de la poudre d’albâtre…

Maurice ne put continuer : Blaguefort, qui avait tout remis en ordre, reprit le papier et le plaça soigneusement avec ses effets de commerce ; mais il aperçut, tout à coup, parmi ces derniers, une lettre qui parut réveiller en lui un souvenir oublié…

— À propos, je ne vous ai point dit, s’écria-t-il, en se tournant vers M. Atout, la société pour les télégraphes trans-aériens vient d’être formée ! L’année prochaine, nous serons en communication directe avec la lune.

— Avec la lune ! s’écrièrent Marthe et Maurice stupéfaits.

— Les dernières expériences faites à l’observatoire de Sanspair ont rendu la chose possible, fit observer M. Atout. Grâce au télescope construit par M. de l’Empyrée, la lune s’est enfin laissé voir.

— Et bientôt elle se fera entendre ! ajouta Blaguefort ; car, grâce aux nouveaux télégraphes électriques, on pourra converser avec les lunaires aussi promptement et aussi facilement que je converse avec vous. J’ai là, du reste, le projet de prospectus qui m’a été adressé ; je puis vous le faire connaître.

Il déploya la lettre et en retira une feuille autographiée qui contenait ce qui suit :

« Un événement qui surpasse en importance tous ceux qui ont renouvelé, jusqu’à ce jour, la face de la terre vient de se produire au milieu de nous. Un de nos savants a subitement découvert un monde inconnu jusqu’à lui ; ce monde, c’est la lune !

« Une société s’est aussitôt formée pour l’exploitation de cette nouvelle conquête, dont il ne reste plus qu’à s’emparer. Toutes les mesures sont déjà prises pour la construction des télégraphes trans-aériens qui doivent nous mettre en rapport avec la population lunaire, et faciliter, peu après, l’établissement d’une grande ligne de communication, construite à frais communs.

« Il résulte des observations faites par M. de l’Empyrée, que la lune renferme des valeurs incalculables en carrières d’ardoises, terre à briques, gisements de granit, bancs de sable propres à bâtir, etc., etc., etc., etc. L’imagination recule devant les bénéfices que l’exploitation de pareilles richesses peut procurer. Aussi ne ferons-nous aucune promesse aux actionnaires ; les plus modestes paraîtraient exagérées. Nous les avertirons seulement que, d’après des calculs exacts et consciencieux, l’intérêt de l’argent placé dans notre entreprise devra être, en terme moyen, de cinquante mille pour cent !

« Presque toutes les actions étant retenues à l’avance, nous ne pourrons accueillir les demandes que jusqu’au 30 du présent mois. »

Suivent les signatures.

La plupart des voyageurs s’étaient rassemblés autour de Blaguefort pendant cette lecture. L’annonce merveilleuse avait évidemment produit son effet. Les plus enthousiastes demandaient déjà les moyens de prendre un intérêt dans l’affaire. Blaguefort se proposa aussitôt pour intermédiaire, et se mit à distribuer des promesses de promesse d’action avec un droit de commission. Les voyageurs qui les avaient achetées passèrent dans les autres salles du bateau, où ils répétèrent la grande nouvelle, et négocièrent leurs coupons à deux cents pour cent de bénéfice. Maurice ne pouvait revenir de sa surprise, et M. Atout en prit occasion de faire un long discours sur les avantages de l’association et du crédit. Il en était à son douzième aphorisme d’économie politique, lorsqu’un choc terrible ébranla la Dorade accélérée, et lui fit perdre l’équilibre.

Les passagers épouvantés, s’étant élancés vers les fenêtres, aperçurent un immense cétacé endormi dans les profondeurs de l’Océan, et que le choc de la Dorade avait réveillé : au moment même où les deux époux se penchèrent contre le vitrage, il venait de se retourner. Marthe eut à peine le temps de pousser un cri !… Le flot qui portait le bateau-poisson, attiré par l’aspiration du monstre, s’engloutit dans sa gueule entrouverte, comme dans un abîme, et ne s’arrêta qu’au fond de l’estomac !

L’événement avait été trop rapide pour qu’on pût l’éviter, et, dans le premier instant qui suivit la catastrophe, les clameurs et les lamentations empêchèrent de s’entendre. L’équipage lui-même paraissait consterné. C’était la première fois qu’il avait à naviguer dans l’estomac d’une baleine, et le capitaine, quoique vieux marin, fut forcé d’avouer qu’il en ignorait complètement les débouquements.

Chacun dut en conséquence donner son avis ; mais tous les moyens proposés paraissaient dangereux ou impraticables. Enfin on pensa au professeur de zoologie du Muséum, qui se trouvait par hasard à bord, et tout le monde se tourna vers lui :

— Laissez parler M. Vertèbre ! s’écrièrent plusieurs voix : il peut nous donner un bon conseil, lui qui a étudié les baleines.

M. Vertèbre se redressa.

— Je l’avoue, messieurs, dit-il gravement ; cet intéressant mammifère a été l’objet de mes observations spéciales, et quoi qu’aient pu en dire mes adversaires, je crois avoir découvert le premier la véritable nature du lait dont il nourrit ses petits !…

La baleine, messieurs, est un cétacé, nom qui vient du mot grec kêtos ; il appartient à la famille du narval, du cachalot, du dauphin. C’est un grand mammifère plagiure, vivipare, pisciforme, portant deux pieds appelés nageoires, et respirant par des poumons…

Il fut interrompu par un soubresaut inattendu. Les propulseurs du bateau-poisson, qui continuaient à se mouvoir, venaient d’effleurer les parois de l’estomac de la baleine, et y avaient déterminé une contraction qui ramena la Dorade vers le canal alimentaire. Le mécanicien, voulant profiter de ce mouvement, lâcha toute sa vapeur, afin de forcer le passage, ce qui occasionna, chez le monstre, une nouvelle nausée, suivie d’un vomissement au milieu duquel le bateau se trouva rejeté au dehors.

Mais l’effort avait été si violent, que la Dorade alla frapper un rocher, ou elle se brisa. Tous les voyageurs qui se trouvaient à l’avant furent broyés du choc, noyés dans la mer ou brûlés par les éclats de la machine.

Heureusement que l’arrière, où se tenaient Marthe et Maurice, eut moins à souffrir. La plupart des passagers échappèrent au désastre et furent recueillis par les habitants de la côte, accourus au bruit de l’explosion.

Enfin, lorsqu’ils eurent assez repris leurs sens pour regarder autour d’eux, ils reconnurent que le cétacé avait eu la délicate attention de ne les point détourner de leur route, et qu’ils se trouvaient dans les faubourgs mêmes de Sans-pair, c’est-à-dire, seulement à quinze lieues de la ville.

Le fonctionnaire chargé du registre de l’état civil des machines fut aussitôt averti. Il arriva pour constater le désastre, et dressa l’acte suivant, imprimé d’avance et dont il n’eut qu’à remplir les blancs.

Ci-joint le procès-verbal.

Quant aux voyageurs qui avaient péri, comme pour constater leur décès il eût fallu s’informer de leurs noms, de leurs professions, de leur âge, le commissaire s’en abstint, en vertu du principe constitutionnel qui déclare que la vie privée doit être murée.

§ IV.

Ceux qui avaient survécu continuèrent ensuite leur route jusqu’à la ville de Sans-Pair. Maurice trouva celle-ci entourée d’une double enceinte destinée à assurer la perception de l’octroi et l’examen des passe-ports.

Ces derniers n’étaient plus, du reste, comme autrefois, des sauf-conduits avec signalement, mais des portraits daguerréotypés, ornés du timbre de la police et représentant le voyageur lui-même. M. Atout expliquait à ses compagnons tous les avantages de ce nouveau procédé, lorsqu’il fut interrompu par le bruit d’une querelle. C’était le gros voyageur, au nez microscopique, que le gendarme refusait de reconnaître dans le portrait-passe-port, qui le représentait maigre et fluet. Le petit homme alléguait en vain l’action du nouveau racahout auquel il devait cet accroissement rapide ; l’agent de la force publique, impassible comme la stupidité, déclarait ne pouvoir livrer passage qu’à l’original du portrait ! La difficulté fut soumise à un contrôleur qui en déféra à un vérificateur, lequel la porta à un directeur. Celui-ci se consulta longtemps, revit celles des trente-trois mille ordonnances qui réglaient la matière, et décida enfin que le gros homme serait remis à des dégraisseurs-jurés qui, après avoir prêté serment, s’occuperaient de le ramener à un état dans lequel on pourrait constater son identité. Le prospectus-vivant s’écria en vain que, s’il maigrissait, sa position sociale se trouvait perdue ; qu’il vivait de son obésité, comme d’autres de leur bonne réputation ; le directeur lui répondit que la loi ne s’inquiétait point de ces misères, et que son premier but était de protéger la société en général, sans s’occuper de chacun de ses membres en particulier.

Les deux époux laissèrent le voyageur au racahout dans cet embarras, et arrivèrent, avec M. Atout, à la seconde enceinte, où les attendaient les commis de l’octroi.

Eux aussi avaient suivi les progrès de la civilisation en portant jusqu’à la perfection leurs moyens d’examen et de recherche. Grâce à leurs ingénieuses imaginations, la fraude était devenue impossible à faire par tout autre que par eux.

Échappés enfin de leurs mains, Maurice et Marthe suivirent leur conducteur jusqu’à sa demeure.

C’était un vaste parallélogramme blanchi et percé d’étroites fenêtres qui rappelait assez bien, pour la forme, une cage à poules de grande dimension. L’académicien s’aperçut de la surprise de ses hôtes et sourit d’un air satisfait.

— De votre temps les maisons ne se bâtissaient point ainsi ? dit-il, avec une nuance d’orgueil involontaire.

— Pas précisément, répliqua Maurice, cependant nous avions l’édifice du quai d’Orsai…

— Oui, c’était un acheminement, interrompit M. Atout ; mais depuis, l’art a suivi sa voie, et nos architectes sont arrivés au beau idéal du système rectangulaire. La maison que j’occupe a été construite par le plus habile d’entre eux, aussi est-elle regardée comme un chef-d’œuvre. Dans tout ce que vous voyez, il n’y a pas une pierre d’ornement, c’est-à-dire inutile ; quant aux dispositions intérieures, vous pourrez en juger.

On avait atteint le perron qui précédait la porte ; à peine Maurice y eut-il posé le pied, que la marche céda légèrement et mit en mouvement une lanterne qui s’avança pour l’éclairer ; à la seconde marche la sonnette se fit entendre ; à la troisième la porte s’ouvrit d’elle-même.

Dans ce moment les yeux du jeune homme s’arrêtèrent sur une inscription gravée au-dessus de l’entrée :

— Vous devez reconnaître le précepte d’un des sept sages de votre pays, dit l’académicien, en souriant ; il résume à lui seul toutes les lois de l’humanité. Chacun chez soi, c’est le droit ; chacun pour soi, c’est le devoir. Mais entrez, de grâce, vous avez bien autre chose à voir.

Les deux époux traversèrent une antichambre garnie d’appareils dont ils ignoraient l’usage. Atout leur montra d’abord une boîte dans laquelle arrivaient les lettres qui lui étaient adressées, et leur expliqua comment d’immenses conduits établissaient, au moyen du vide, cette distribution à domicile. Il leur ouvrit ensuite des robinets chargés de conduire partout l’eau, la lumière, le feu et l’air rafraîchi. Il indiqua les tuyaux destinés à l’arrivée des journaux, les fils électriques établissant une correspondance télégraphique aussi rapide que la pensée avec les fournisseurs du dehors ; les appareils panoptiques au moyen desquels la vue pouvait surmonter les obstacles et franchir toutes les distances.

Pendant cette exhibition, il s’était assuré de l’absence de madame Atout, et avait donné différents ordres, en touchant quelques ressorts. Le tintement d’une sonnette lui annonça bientôt que tout était prêt ; il fit passer ses hôtes dans la salle à manger, où le dîner se trouvait servi, et il les invita à prendre place.

Marthe et Maurice s’assirent, en regardant autour d’eux. Ils s’attendaient à voir paraître, à chaque instant, les gens de service ; mais l’académicien, qui devina leur pensée, sourit ; il se pencha de côté, appuya la main sur un bouton placé près de la table, et, immédiatement, tout ce qui la couvrait sembla s’animer ! Les bouteilles baissèrent, d’elles-mêmes, leurs goulots sur les verres ; la cuiller à potage remplit l’assiette de chaque convive ; le grand couteau fixé au manche du gigot commença à enlever des tranches que de petites brochettes plongeaient ensuite dans le réservoir à jus ; la pincette d’écaille exécuta une gigue dans la salade qu’elle foulait et retournait ; les poulardes, comme si elles eussent voulu prendre leur volée, étendirent, aux bords du plat, leurs membres aussi tôt saisis et découpés ; le poisson alla se placer lentement sous la truelle d’argent qui devait le partager ; les hors-d’œuvre se mirent à tourner autour de la table comme des chevaux de manège, en ayant soin de s’arrêter devant chaque convive ; enfin, le moutardier lui-même souleva son couvercle et présenta sa petite spatule d’ivoire !

Nos deux ressuscités ne pouvaient en croire leurs yeux. Atout leur expliqua alors par quelles séries d’ingénieuses inventions on avait pu substituer aux machines humaines des machines plus parfaites.

— Vous le voyez, continua-t-il, dans une maison bien machinée comme celle-ci, personne n’a besoin de personne… ce qui ajoute un charme singulier à l’intimité. Le progrès doit avoir pour but de tout simplifier, de faire que chacun vive pour soi et avec soi ; c’est à quoi nous sommes arrivés. Au lieu de domestiques soumis à mille infirmités, à mille passions, nous avons des serviteurs de fer et de cuivre, toujours également robustes, également sûrs, également exacts. Encore quelques efforts, et la civilisation aura conquis à l’homme l’isolement, c’est-à-dire la liberté, car chacun pourra se passer complètement des services de son semblable.

— Oui, dit Maurice, qui était devenu pensif ; mais alors que deviendra la parole du Christ, qui recommande de se secourir et de s’aimer ? Le but de la vie est-il bien de se suffire à soi-même ; n’est-il pas plutôt de se compléter dans les autres et par les autres ? La machine humaine, comme vous l’appelez, avait un cœur qui pouvait battre à l’unisson du nôtre, tandis que la machine de fer ne nous est rien. En préférant celle-ci, vous avez sacrifié votre âme à vos habitudes : vous avez brisé le dernier anneau qui liait les classes heureuses aux classes déshéritées. Les riches ne pouvaient oublier tout à fait le peuple auquel ils empruntaient des serviteurs ; c’étaient comme des prisonniers faits sur la pauvreté, et qui la rappelaient perpétuellement par leur présence. La nécessité les rendait plus ou moins membres de la famille. On les prenait d’abord par besoin, puis on les aimait par habitude. Leurs douleurs et les nôtres se mêlaient toujours un peu ; on avait en commun les goûts, les répugnances, les infirmités ; association imparfaite sans doute, mais dans laquelle s’échangeaient quelques sympathies, et qui donnait une occasion de dévouement et de reconnaissance propre à exercer le cœur. Ah ! loin de supprimer le serviteur, il fallait le rapprocher plus intimement du maître ; il fallait en faire un humble ami, prêt à tous les sacrifices et sûr de toutes les protections ; réaliser enfin la belle histoire de la fileuse d’Évrecy.

L’académicien demanda ce que c’était que cette histoire.

— Une vieille tradition populaire que l’on m’a racontée dans mon enfance, répondit Maurice, et qui vous semblerait maintenant bien étrange…

— Voyons, dit Atout, en vidant son verre.

Le jeune homme parut hésiter ; mais le regard de Marthe, qui rencontra le sien, demandait l’histoire ; il se décida aussitôt, et raconta ce qui suit.

Vers la fin du dix-huitième siècle, vivait à Évrecy, en Normandie, un gentilhomme qui n’avait pour parents qu’une fille d’environ dix ans, et pour domestique qu’une vieille servante. La petite fille avait reçu en baptême le nom d’Yvonnette, et la servante celui de Bertaude ; mais cette dernière n’était connue dans le pays que sous le nom de la fileuse d’Évrecy, parce qu’on la voyait toujours la quenouille au côté. Bertaude filait effectivement du matin au soir, et souvent encore du soir au matin, sans que son maître eût, pour cela, moins de créanciers. Aussi faut-il dire qu’il en prenait peu de souci. Le gentilhomme d’Évrecy était de ceux qui regardent que leur épitaphe sera celle du genre humain. Après avoir mangé la meilleure part de son bien, il s’était décidé à boire le reste, afin de se mettre au pair, et continuait depuis, d’autant plus résolument, que, selon son dire, il ne craignait plus de se ruiner. Excellent homme d’ailleurs, qui eût donné à sa fille Yvonnette la lune et le soleil, et qui appelait toujours Bertaude pour boire le dernier verre de marin-onfroi[1] ou de poiré.