Le Mannequin/05

V

UNE INDUSTRIE PARISIENNE

Jadis on faisait les vêtements autour du Palais Royal, rue Saint-Honoré, puis rue Richelieu et rue Vivienne. Les tailleurs ne coupaient guère que sur mesures.

La confection pour hommes prend date vers 1850.

Elle dut fabriquer pour le client des collections de vêtements sériés. Le mannequin commercial naquit de cette nécessité, faisant suite au gabarit d’usage particulier. Il fallut alors construire des formes appropriées et de toutes dimensions.

Le costume de femme s’essayait encore sur des employées de taille et de proportions régulières qui prirent le nom de l’objet qu’elles remplaçaient.

C’est sur les filles-mannequins des couturières en vogue qu’on copie actuellement les bustes en plâtre qui gonfleront les cartonnages. Longtemps ce fut pour elles un honneur envié. Pensez-donc ! voir son torse reproduit â des milliers d’exemplaires, donner le ton â ses contemporaines ! N’était-ce pas entrer vivante dans l’Histoire ?…

À l’aube du siècle, c’était à peine l’informe maritorne d’osier. Vers 1835 elle fut de fil-de-fer ou de laiton. Puis on la garnit d’étoupe. Ce n’est que vers 1867 qu’apparaît le buste en carton, timidement, sur les bras du tailleur Stockman.

Ces infimes créations de l’industrie parisienne, d’un art naïf qui en fait la valeur, sont intéressantes à citer. Au pilier des Halles, rue Coquillière, Oualle, fabricant de mannequins d’osier, affirme que sa maison existait à cet endroit dès

LE MANNEQUIN D’OSIER

« IMAGE CONJUGALE »

(Anatole France)

Jusqu’en 1850, ces objets furent faits par des vanniers qui vendaient même des chevaux en bois de sau&spy ; le. En 1850 on commence à les rembourrer d’étoupe ou de crin.

Des noms :

Boiché, 1835, mannequins en fil-de-fer.

(Les Boiché, père et petit-fils, étaient ferblantiers. C’est en éta&spy ; mant des gouttières de fil-de-fer, puis divers appareils destinés â sou&spy ; der les fractures des membres, qu’il leur vint l’idée d’assembler ces piè&spy ; ces et d’en construire des carcasses entières).

1848 — Vessière, rue Sainte Avoie N° 32, mannequins, pour couturières et confectionneurs.

1858 — Lagrange, rue Coquillière, mannequins d’osier rembourré.

1860 — Oualle, rue Coquillière, mannequins en osier.

1864 — Pelletier, rue St-Denis, mannequins en carton recouvert de toile.

1865 — Lavigne, 15 rue Richelieu, bustes pour couturières.

1866 — Maison Piau, rue Montmartre, mannequins rembourrés en osier :

1869 — Stockman, avenue de Clichy, puis rue Legendre. Bustes et mannequins sur pieds, pour couturiers, tailleurs et confections, en carton rembourré « d’après l’anatomie ».

Associer le costume aux sinuosités du corps, coller une robe sur des flancs au goût du jour est difficile. Fréd. Stockman — je pense au fameux docteur d’Ibsen — s’est très honnêtement inspiré du torse de la femme vêtue d’un corset, et même moins vêtue que cela. Alors que d’autres mannequiniers ont poussé l’insouciance anatomique jusqu’à la négation de la ligne naturelle et la déformation systématique de ce torse, et ont bâti des cartonnages avec lesquels nulle femme ne pourra jamais s’identifier.

C’est que Fréd. Stockman avait fait des études sérieuses de dessin et de modelage, et même de la sculpture. La mauvaise fortune l’obligea d’abandonner ses espoirs artistiques.

MOULAGE SUR NATURE}}

|  |  |

|  |  |

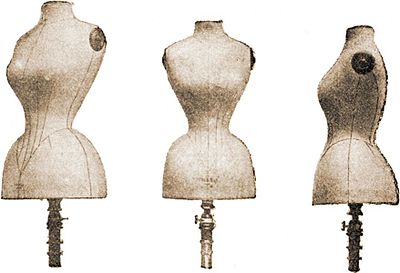

EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DU BUSTE-MANNEQUIN (Cartonnage rembourré)

Paris, dis-je, fut le berceau du buste mannequin. Ce n’est guère qu’à Paris qu’il peut vivre. Il faut pour la création des modèles un contact permanent avec les élégantes, les couturières et autres artistes du goût dont il est le lieutenant. Il se modifie suivant les caprices du jour et des femmes, poi trine haute ou basse, taille longue ou courte, avec ou sans hanches. Depuis 1869 il a été créé plus de vingt séries de formes différentes.

En 1865, Lavigne, le plus important des tailleurs mannequiniers, vendait peut-être 5o bustes par an. Aujourd’hui il s’en écoule plus de 30.000. Dès 1872 le développement du commerce des vêtements devient considérable, les maisons de nouveautés et de confections en gros se fondent partout, elles peuvent, par le moyen des nouveaux bustes, fabriquer des approvisionnements et doubler l’exportation. Elles trouvent désormais des formes sériées pour hommes, femmes et enfants comme cela existait déjà dans la chapellerie et la chaussure.

Le buste mannequin est construit en carton sur des plâtres. Puis recouvert d’ouate pour épingler, de différents tissus, doublure, cotonnade, satin, velours ou peluche. Il est ensuite monté sur un pied de bois verni ou de métal. Depuis quelques années il s’en fabrique énormément avec encolure et pieds nickelés, bronzés ou dorés, escortant le luxe progressif des magasins. D’où, selon un humoriste, pourquoi les « pieds nickelés » « ne marchent pas ». Le Consul général britannique au Havre en sait quelque chose. Agacé, il somma son voisin le tailleur d’enlever les mannequins costumés qui, placés sur le trottoir, avaient l’air de monter la garde de chaque côté de l’allée conduisant aux bureaux du consulat. Celui-ci se plaignit en revanche que les marins allant au consulat s’étaient emparés des mannequins au cours d’une rixe pour se les jeter à la tête. Le Tribunal appréciera… — Le mannequin articulé, entier, avec tête, bras et mains, jambes et pieds, est établi dans des conditions analogues.

(Mannequin cartonnage)

(Mannequin cartonnage)

En 1867, un mannequin bon ordinaire se vendait 45 francs.

En 1875, 25 fr., en 1880, 20 fr., en 1900, 12 francs.

On petit évaluer la production annuelle à près d’un million et demi.

C’est ainsi, par ces choses à côté, que l’art fugitif de la mode se renouvelle, cet art qui passe dans la rue, pour le plaisir des yeux et le complémént du décor. Si peu magistral soit-il, son influence n’est pas négligeable, car son sillon léger suit les étapes de la domination des femmes.

janvier 1900.