La renaissance septentrionale et les premiers maîtres des Flandres/08

CHAPITRE VIII.

Jean Van Eyck.

Groupe de Saintes

Détail d’une miniature des « Heures de Turin »

Le nom de Jean Van Eyck s’orthographie d’une vingtaine de manières dans les documents contemporains : comptes des ducs de Bourgogne, lettres, textes d’archives, etc. N’est-il pas curieux de constater que l’artiste

latinisait son nom, — il signe toujours de Evck, — alors que son maître Philippe le Bon l’appelle Van Eyck dans une lettre

célèbre écrite à Dijon le 13 mars 1434 ? Le duc est presque seul de son temps à employer l’orthographe adoptée de nos jours, et ses receveurs avec les licences ou la négligence alors courantes, soumettent le nom du peintre ducal à de multiples variations :

de Heick, de Eick, de Eik, Deyck, Van Eck, Van Eicke, de Heecht. En

mentionnant son frère Lambert ils écrivent de Heck. En Italie, Jean

s’appelait tantôt Johannis Gallicus (Facius), tantôt Giovanni da Bruggia (Filarète). Le peintre liégeois Lambert Lombard en fournissant à Vasari des renseignements sur les maîtres des Pays-Bas signale Joan di Bruggia. L’orthographe de Philippe le Bon se retrouve enfin chez Van Vaernewyck, lequel en outre, emploie le premier le prénom flamand Jan, alors que l’artiste signait Johannès et que les documents contemporains disent Johannès ou Jehan.

En ce qui concerne sa naissance et ses premières années nous n’en savons pas plus long que Van Mander. Selon toute vraisemblance, dit-il, « Hubert vit le jour vers 1366, et Jean plusieurs années après. » Ruelens le fait naître en 1380, l’abbé Carton en 1400, Crowe et Cavalcaselle entre 1382 et 1386, M. Hymans avec quelques autres critiques choisit l’année 1300 en songeant au portrait de la femme du peintre exécuté en 1439 alors que le modèle avait trente-trois ans. Si Jean était né en 1380, il aurait eu cinquante-neuf ans au moment où sa femme en avait trente-trois, ce qui eût fait une différence de vingt-six ans. Cet écart ne paraît pas extraordinaire, quand on songe que Rubens à cinquante-trois ans épousa en secondes noces sa nièce Hélène Fourment qui en avait seize ; mais pour ne point prolonger cette discussion, mettons que Jean est né en 1390.

Van Mander assure et nous n’avons pas de peine à le croire, que Jean dès son jeune âge était doué d’une vive intelligence et manifestait de hautes aptitudes pour le dessin. Son premier maître, toujours d’après l’auteur du Schilder-Boeck, fut son frère et cela aussi semble très vraisemblable. Je ne sais sur quels documents s’appuie Michiels pour nous parler de son excellent caractère, de son élégance naturelle de gestes et de tournure, ou plutôt je sais très bien que Michiels sur ce point en est réduit, comme nous tous, aux suppositions. Par contre, un témoignage digne de foi, — celui de Barthélemy Facius, mort en 1457 et par conséquent contemporain de Jean Van Eyck, — nous apprend que le frère cadet avait étudié soigneusement la géométrie, les livres de Pline et des autres anciens. « Il savait en outre, » ajoute Facius, « le peu de chimie alors connue et l’art de distiller ».[1]

Il se pourrait que la Tête de Christ du musée de Bruges, fût une œuvre de la toute première jeunesse de Jean. Le rouge du manteau, le dessin des orfèvreries sont bien caractéristiques et si les cheveux sont peints assez faiblement, la barbe est traitée avec grand soin. Ce qui nuit surtout à cette Tête, dont le charme un peu hésitant n’est nullement emprunté, c’est le voisinage de la Madone du Chanoine Van der Paele et du portrait de la Femme du Peintre, deux des plus illustres chefs-d’œuvre de Jean. Au surplus, nous ne songeons point à trancher la question ; il se peut que l’on soit ici en présence d’une réplique de la Tête de Christ de Berlin, d’un art autrement affirmatif ; qu’il nous suffise de dire que la Sainte Face de Bruges ne mérite point l’absolu dédain que lui témoignent certains critiques.

La première mention qui concerne Jean Van Eyck remonte à 1422. Il reçoit douze sols pour avoir peint un cierge pascal pour la cathédrale de Cambrai. « Johanni de Yeke, pictori, pro pictura cerci paschalis XI J S » >.[2] Il perpétuait, comme on le voit, les traditions professionnelles des artisans du xive siècle et ne dédaignait aucune besogne concernant son métier, car malgré les faveurs des princes, malgré l’indépendance grandissante des artistes, l’art restait un métier et Jean Van Eyck peintre de retable, portraitiste illustre, ambassadeur de Philippe le Bon, fut à certains moments tout comme Broederlam, un simple décorateur.

Immédiatement après son passage à Cambrai, nous trouvons le jeune maître au service de Jean de Bavière, dit Jean sans Pitié, en qualité de peintre et de valet de chambre.

Le prince avait abdiqué à Luxembourg en 1417 et s’était fixé à La Haye. C’était un Mécène de haut goût et M. Durrieu, tout en se persuadant que les Heures de Turin furent commandées par Guillaume IV, laisse entendre qu’après tout elles auraient bien pu être exécutées pour Jean de Bavière. M. Pinchart nous a appris d’autre part, qu’un certain Henri Van Eyck fut en Hollande le maître veneur — Jaghermeester — du célèbre prince-évêque. Peut-être était-ce un parent des deux peintres ? En tout cas Jean Van Eyck fut employé à La Haye à la décoration du palais de Jean de Bavière, depuis le 24 octobre 1422 jusqu’au 11 septembre 1424 ; ces peintures sont perdues, ce qui ne nous empêche point d’approuver M. Weale, quand il dit que « pendant son séjour à La Haye, Jean Van Eyck a dû exercer une influence considérable sur les peintres de Haarlem et des autres villes environnantes ».[3]

On peut supposer aussi que pendant son passage à la cour de Jean sans Pitié, Jean Van Eyck peignit quelques portraits et entre autres celui de la nièce de son maître : Jacqueline de Bavière. Une œuvre du milieu du xvie siècle, conservée au musée national de Copenhague, nous montre cette princesse en costume de l’époque bourguignonne, les cheveux enfermés dans des truffauds emperlés, le vêtement garni d’hermine. Les traits durs et masculins, la bouche pincée, le modelé du cou font penser à la femme de Judocus Vydt, le donateur du Retable de l’Agneau. La vie est absente des yeux et Jacqueline tient un œillet entre ses doigts contournés. Il est permis de considérer cette œuvre comme la réplique infidèle d’un original perdu de Jean.

Nous ne mentionnerons ici que brièvement le Sacre de Thomas Beckett, le trop célèbre tableau de la collection du duc de Devonshire, signé Jean Van Eyck et daté de 1421. La signature et la date sont fausses ; dessin, groupement, costumes, technique, tout est étranger au maître ; le coloris est médiocre, l’ordonnance confuse. Comment les faussaires eurent-ils l’idée de faire de ce tableau, — exécuté vers la fin du xve ou au commencement du xvie siècle — une œuvre de Jean Van Eyck ? Au xviie siècle, une vieille tradition voulait que le maître fût l’auteur d’un portrait de l’évêque Thomas Beckett, encore conservé à cette époque. Le souvenir de cette tradition nous est transmis par une gravure de Wenzel Hollar, qui représente l’évêque, les mains jointes, le crâne fendu par un large coutelas, gravure exécutée sur la demande du comte Thomas Arundel, d’après un portrait que ce grand Mécène tenait pour un original de Jean Van Eyck. L’existence de cette gravure a peut-être inspiré la fausse signature du Sacre.

Le 19 mai 1425, par un décret spécial rendu à Bruges, Jean Van Eyck « jadis pointre et varlet de chambre de feu Monseigneur le duc Jehan de Bayvière », est nommé peintre et valet de chambre de Philippe le Bon. Il entre au service de ce Philippin aux longues jambes, comme disaient les Gantois, « qui tenoit le salut de la France en sa clef et la tranquillité d’Occident en sa main », et qui était le prince le plus riche et le plus artiste de la chrétienté. Comment y entre-t-il ? Avec des faveurs exceptionnelles. Certains historiens estiment que la postérité a injustement oublié le nom de Hubert Van Eyck, et prétendent que l’aîné jouissait de son vivant d’une réputation plus éclatante que celle du cadet. Ils devraient relire attentivement ce décret de 1425 antérieur d’un an à la mort de Hubert et remis au jour par M. de Laborde.[4] Le peintre y est traité avec des égards sans précédent ; on indique le chiffre de ces honoraires — cent livres par an, — comment ils seront délivrés moitié à la Noël, moitié à la St. Jean, quelles seront les prérogatives du peintre et comment on les fera respecter. Philippe le Bon a soin de faire noter qu’il connaissait mieux que de réputation « l’abilité » et la « souffisance » de l’artiste, ce qui n’est vraiment pas ordinaire dans un document officiel. Jean Van Eyck était illustre à ce moment ; nul n’en peut douter. L’affection de Philippe pour son peintre ne fera que grandir ; il en fait tout de suite son ambassadeur et au bout de très peu de temps il lui confie le premier de ces pèlerinages, de ces loingtains voyages secrets, qui sont restés et resteront sans doute d’impénétrables énigmes.

Le 26 août 1426, Jean reçoit comptant 91 livres, 5 sols, pour accomplir « un certain pèlerinage », que Monseigneur « lui ordonne » et « certain loingtain voiaige secret, que semblablement il (le duc) lui a ordonné faire en un certain lieux que aussi ne veult aultrement déclarer ».[5] Le 27 octobre 1426, on verse à l’artiste 360 liv, pour « certains voyaiges secrets » faits « en certains lieux » dont Monseigneur « ne veut autre déclaration être faite ».[6] La même année — qui est celle de la mort de Hubert — le duc retient les gages et pensions de certains de ses officiers et serviteurs ; mais il a soin à la date du 3 mars 1427, d’informer son receveur que cet arrêt ne concerne point son peintre.[7] Les comptes de Courtrai, mentionnent au contraire que Jean reçoit à cette époque 29 livres de gratifications « dons et récompenses » et une autre fois, cinq livres, pour des services et des « nécessitez », — « afin plus honorablement il puist servir ».[8]

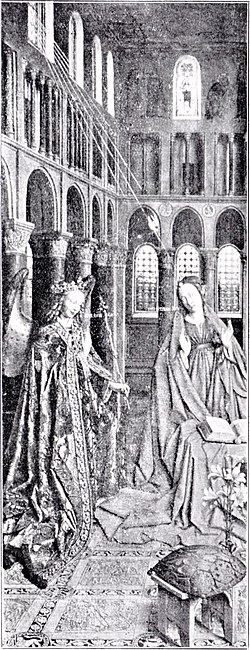

De cette époque daterait l’Annonciation, conservée à l’Ermitage de St-Pétersbourg. M. Kaemmerer à vrai dire, croit qu’elle ne fut peinte qu’après l’achèvement du Retable de Gand ; M. Bode, de son côté, songe à Hubert ; M. Karl Voll y voit une œuvre de Jean, exécutée peu après l’entrée du frère cadet à la cour de Philippe le Bon, alors que Jean avait sans doute à peine dépassé la trente-cinquième année.[9] Cette Annonciation est en réalité le volet gauche d’un triptyque dont le centre et le volet droit sont perdus. Elle se trouvait autrefois en Bourgogne et fut achetée à Dijon pour le compte du roi de Hollande, Guillaume II. Transportée en Russie, vers le milieu du xixe siècle, l’œuvre qui était peinte sur bois, fut détachée de son fond primitif et transportée sur toile.[10]

Nous sommes dans le chœur d’une église gothique. Les feux du soleil couchant embrasent les vitraux lenticulaires du déambulatoire, tandis qu’une ombre vivante glisse dans le triforium, s’épaissit dans le haut où la verrière de face laisse voir un personnage sacré dans un brusque fond de clarté. Doucement, le décor vibre dans l’attente du mystère. L’ange Gabriel paraît, tenant à la main un sceptre de cristal. Sa chape de brocart, bordée de pierreries et de perles fines, son diadème, le galbe de son visage, font penser aux anges de l’Adoration, tandis que son sourire ingénuement contraint est presque pareil à celui du saint Georges dans la Madone du chanoine Van der Paele, de Bruges. Devant son prie-Dieu la vierge à genoux, drapée d’un large manteau bleu, ouvre les bras d’un geste à la fois étonné, reconnaissant et soumis. Son visage robuste, son menton et son cou pleins, son nez légèrement allongé contiennent l’essentiel du type féminin que Jean immortalisera dans la Madone Van der Paele. La bouche de Marie murmure : Voici la servante du Seigneur ! et ses yeux timidement se détournent de l’Ange. Mais le mystère s’accomplit. À travers les hautes verrières latérales filtrent des rayons obliques ; leurs fils d’or sont le sillage de la colombe, et devant le prie-Dieu, le lys épanouit ses puissantes corolles…

Comme cet admirable volet provient de Dijon, M. Voll suppose que le tableau fut exécuté par l’artiste pendant un « voiaige » en Bourgogne, où il aurait connu le chancelier Nicolas Rolin, lequel lui aurait commandé à ce moment la célèbre Vierge au Donateur du Louvre.

Arrêtons-nous devant ce chef-d’œuvre.

Nous ne sommes plus cette fois dans un décor voilé de lumières mourantes. Tout est clarté. Sous un portique par où le regard atteint un infini d’azur, la Vierge enveloppée d’un manteau pourpre porte l’Enfant, tandis qu’un ange, les ailes semées d’yeux, dépose un diadème merveilleux sur sa tête aux cheveux d’or. On retrouvera dans la Madone Van der Paele ce type de Marie et celui de Jésus, lequel n’est ni rachitique, ni rabougri, comme on le répète, mais qui est un très fidèle portrait de nouveau-né, aux yeux bouffis, aux chairs plissées. En face de la Vierge s’agenouille Nicolas

Le tableau de Van Eyck se complète d’un paysage, admirable pour la justesse des plans, la précision de la perspective aérienne, le charme doux des teintes finement graduées.

Au delà du portique, un jardin diapré de lys, de roses, de glaïeuls, de pies, de paons, s’enclôt d’un chemin de ronde à parapet crénelé où flânent deux personnages en chaperon. Plus loin, coupé par un fleuve que traverse un pont chargé de passants, s’étale une ville française, rhénane ou mosane ? — où l’on voit des quais, des rues, des églises, une cathédrale et jusqu’aux porte des logis. Des collines couronnent la cité de gradins verdoyants et bleuâtres, parmi lesquels serpente le ruban de plus en plus mince du fleuve.

L’œuvre garde quelque indécision, quelque raideur dans la disposition des figures ; les mains du donateur n’ont point l’individualité que Jean Van Eyck donnera dans la suite aux mains de ses autres modèles ; et dans la précision textuelle de la ressemblance, le portrait du chancelier manque encore de vie propre et d’âme. Certes le tableau n’a point la valeur de la Madone Van der Paele. Mais sous le désagréable vernis jaunâtre dont il fut couvert de nos temps, quel coloris précieux et ruisselant dans ces marbres jaspés et veinés, dans ces carreaux ingénieusement dessinés, ces brocarts profonds s’opposant aux tons bleus du prie-Dieu, dans ces ailes pourpres et azurées de l’ange, dans cette fine lumière que tamisent les vitraux (lenticulaires comme ceux de St-Pétersbourg) — enfin dans cette atmosphère limpide, fraîche et joyeuse où fuit le plus merveilleux des paysages !

Le maître transposait dans son génie le goût de la polychromie architecturale et des orfèvreries si développé chez les Flamands d’alors ; souvenons-nous que Melchior Broederlam dessinait des carreaux « peints et jolis », des modèles de bijoux, et sans doute Jean Van Eyck eut pu en faire autant, s’il ne l’a fait. En outre, dans cette Vierge an Donateur, il donnait au paysage ses formules définitives de mise en page.

Il ne reste plus au maître qu’une courte étape à franchir pour peindre les premiers et les plus beaux portraits modernes. Mais dès ce moment il est sans rival.

Et le duc Philippe et sa femme Bonne d’Artois savent ce que vaut un tel peintre.

Le musée de Berlin possède un portrait portant cette inscription : Dame Bonne d’Artois, la duchesse de Bourgogne. Il est dans la manière de Jean. La duchesse, il est vrai, ressemble d’une manière frappante à la femme de Giovanni Arnoulfini, au point de se demander si la soi-disant Bonne d’Artois n’est pas tout simplement Jeanne Chenany, l’épouse du célèbre marchand lucquois, baptisée duchesse par quelque pasticheur fantaisiste.[11] Il n’en est pas moins certain que Jean travaillait activement pour le duc. On apprend par les comptes de 1427-28, que par ordre de Monseigneur, l’artiste pendant deux ans — de la Saint-Jean 1426 à la Saint-Jean 1428 — avait habité une maison dont le duc paya le loyer.[12] Il n’est pas impossible à tout prendre que Jean ait exécuté à ce moment la Vierge du Louvre.

Les mêmes comptes de 1427-28 mentionnent les payements faits au maître pour services rendus ou à rendre comme peintre, ainsi que « pour certains voyaiges secrez et pour le voyaige qu’il fait présentement avec et en la compagnie de M d S. de Roubais ».[13] Ces dernières lignes sont des plus importantes. Elles vont nous permettre d’évoquer une page infiniment pittoresque et mal connue jusqu’à présent de la vie de Jean Van Eyck.

Philippe le Bon avait perdu sa seconde femme Bonne d’Artois en 1425. Veuf sans enfant, il décida de se remarier. Messire Jean de Roubaix fut chargé de négocier l’union de son souverain Monseigneur de Bourgogne avec l’infante Isabelle, fille de Jean I, roi de Portugal. Jean Van Eyck accompagna l’ambassadeur pour faire à Lisbonne le portrait de la princesse. Nous avons un récit de l’expédition et il existe même deux rédactions de ce récit, l’une en portugais conservée à la Bibliothèque Nationale de Paris, l’autre en français déposée dans les Archives royales de Belgique. Quelle est la version originale ? La portugaise, disait de Laborde, tandis que Gachard, Reiffenberg, Warnkœnig désignaient la française. En réalité, le manuscrit primitif, rédigé sans doute par Jean de Roubaix, est perdu. Le document de Bruxelles est une copie de la fin du XVe siècle, très fidèle, qui a l’allure et la précision d’un récit contemporain. Il est intitulé d’ailleurs : « Copie du verbal du voyaige de Portugal ». Inséré dans le registre de la Chambre des Comptes de Brabant, il comprend dix grandes feuilles, soit vingt pages d’une belle calligraphie qui réserve de larges blancs entre les alinéas. Gachard a publié la précieuse relation dans ses Documents concernant l’histoire de la Belgique.[14] Je conseille la lecture de ces pages à ceux qui veulent à tout jamais fixer dans leur esprit un tableau animé de l’époque de Jean Van Eyck et voir vivre le grand peintre dans son milieu.

Le duc Philippe étant resté sans lignée de ses deux premières femmes, prit conseil et résolut de se mettre derechef en « l’ordre de mariage » avec la très noble dame, Madame Elisabeth, infante du très excellent, puissant et victorieux prince, le roi Jehan de Portugal et d’Algarte, seigneur de Cepte. L’infante est appelée Elisabeth dans le verbal du voyage, alors que les lettres du temps lui donnent le nom d’Isabelle, consacré par l’histoire. Ayant arrêté son projet, Monseigneur Philippe constitue une « légation », sous la

direction d’un sien noble chevalier, féal et privé serviteur, messire Jehan, seigneur de Roubaix et de Herzelle, son conseiller et premier chambellan. Furent désignés pour accompagner l’ambassadeur : le chevalier Baudouin de Lannoy dit le Bègue, seigneur de Moulembais, gouverneur de Lille ; l’écuyer André de Tholonjon ; le seigneur de Mornay ; maître Gille

d’Escournay, docteur en décrets et prévôt de Harlebeke. Jean Van Eyck n’est point cité parmi les membres de l’ambassade proprement dite. Le duc confie à l’occasion des missions spéciales et secrètes à l’artiste ; mais quand le maître est avec des gentilshommes, il reste au second rang malgré son génie. Les ambassadeurs, bien pourvus et fournis, s’embarquèrent le 9 octobre 1428 à l’Écluse, sur deux galères de Venise. Ils firent bientôt escale à Sandwich, pour y attendre deux autres galères qui venaient de Londres, remirent à la voile, s’arrêtèrent encore au port de la Chambre, à Pleume (Plymouth ?) Falemne (Falmouth ?) descendirent le 11 décembre à Bayonne en Galice, repartirent le 14 et prirent terre le 16 à Calscaës, à six lieues de Lisbonne où ils arrivèrent le 18 pour n’y faire qu’un séjour très bref. Le roi Jehan était à Estremoz, petite ville d’Alemtejo à dix lieues d’Evora et à trente-six de Lisbonne, avec Messieurs les Infants, Madame l’Infante, les seigneurs, chevaliers, écuyers, dames et demoiselles de la cour, réunis pour fêter l’arrivée de Madame Eléonor, Infante d’Aragon, épouse de l’Infant

Edouard, « primogenit » du roi. Les ambassadeurs flamands envoyèrent des rois d’armes au souverain portugais pour annoncer l’objet de leur voyage et attendirent la réponse royale à Reols jusqu’au 12 janvier. Ils se rendirent alors à Avis où le roi les rejoignit et les reçut le lendemain matin, la messe entendue. Après le dîner il y eut une réception solennelle où Gille d’Escournay, le docteur en décrets, exposa à haute voix le désir de son seigneur, le très haut et très puissant comte de Flandre et duc de Bourgogne. Un docteur

de Jean de Portugal répondit en latin, après quoi le roi commit à ses fils le soin de traiter les conditions du mariage. Les négociations durèrent plusieurs jours et « avec ce », dit textuellement le document de Bruxelles, « les dits ambaxadeurs, par ung nommé maistre Jehan de Eyck, varlet chambre de M. D., seigneur de Bourgoingne et excellent maistre en art de painture, firent paindre bien au vif la figure de madite dame l’infante Elisabeth ; » — « al natural la figura de la dita dama infanta dona Isabel por un hombre Flamado maestre Juan de Yel (sic) moço de camara del dito musignor de Borgoigna, eçelente maestro en arte de pintura, » dit la version portugaise. C’est le seul passage du récit où le nom de Jean soit cité. Ces dispositions prises, les ambassadeurs firent sur la moralité de l’Infante une enquête qui donna de bons résultats, envoyèrent deux messagers à leur maître Philippe, l’un par terre, l’autre par mer et « aussi luy envoyèrent-ilz la figure delà dite dame faiete par painctre comme dit est. » C’est la seconde fois qu’il est fait allusion à la présence de Jean Van Eyck. Il n’y aura plus la moindre mention de ses travaux dans la suite du récit.

Jean Van Eyck

L’Annonciation

(Musée de l’Ermitage, St-Petersbourg)

Autre remarque plus importante. Le portrait fut commencé après le 12 janvier ; il partit pour Bruges le 12 février 1429. L’artiste ne mit donc pas un mois à exécuter une œuvre qu’il avait dû peindre de son

meilleur pinceau. Malgré ses procédés minutieux Jean exécutait rapidement ses meilleures pages. Ce portrait d’Isabelle de Portugal est perdu. Peut-être est-ce celui que mentionnent les inventaires de Marguerite d’Autriche : 1516 et 1524. « Un moien tableau de la face d’une portugaloise que Madame a eu de don Diego. Fait de la main de Johannes et est fait sans huelle et sur toille sans couverte ne feullet ».[15] Cette

œuvre était donc peinte à la tempera.[16] Il est certain que les Van Eyck, quels que soient les progrès dont la peinture leur est redevable, firent encore un usage fréquent de ce procédé. Nous aurons l’occasion

de montrer à propos de la Sainte Barbe du musée d’Anvers, que

tout à la fin de sa carrière, Jean Van Eyck exécutait encore certaines parties de ses œuvres à la tempera, — du moins tout

ce qui était dessin. M. de Laborde en mentionnant la note de l’inventaire de Marguerite d’Autriche, relative au portrait de « portugaloise » va jusqu’à supposer que Jean Van Eyck n’avait fait que dessiner le visage de l’Infante pendant son séjour à la cour de Portugal et qu’il aurait ensuite peint le portrait à son retour dans les Flandres. Mais les termes du « verbal » démentent cette hypothèse puisque les ambassadeurs firent paindre la princesse, bien au vif. Tout ce que l’on pourrait accorder c’est que Jean sur panneau préparé,

dessina d’abord minutieusement le portrait à la tempera au moyen du pinceau, suivant la méthode que nous enseignera la Sainte Barbe, et que le maître attendit d’être rentré à Bruges pour poser ses couleurs. Dans les œuvres conservées du grand peintre, les tons proprement dits sont toujours à base de vernis oléagineux. Cette règle, sans doute, n’allait point sans exception puisque le portrait de l’Infante était « fait sans huelle » ; on a des raisons pourtant de croire qu’il était coloré. Un portrait de la collection Abbegg, à Mannheim, était tenu pour une copie du tableau de Jean. La jeune princesse, habillée à la mode portugaise, était vêtue d’une

robe rouge garnie de martre et tenait dans la main droite une image de son patron saint Nicolas.[17]

En attendant que leur parvint la réponse de Monseigneur Philippe, Jehan de Roubaix, Baudouin de Lannoy, André de Tholonjon, Baudouin Dognies, Albrecht bâtard de Bavière, Grignan Landas, Hector Sackespies et autres gentilshommes et familiers, se rendirent à Saint Jacques en Galice, « de là alèrent » visiter le duc d’Ayonne, le roi de Castille, le roi de la ville de Grenade Mahomet II — « et plusieurs autres seigneurs, pays et lieux ». Peut-être Jean Van Eyck les accompagna-t-il ? Nous n’en sommes pas certains ; il n’est point cité et l’on ne peut que supposer sa présence parmi les gentilshommes et autres familiers. Aussi n’oserions-nous pas trop insister sur l’impression que l’artiste dut éprouver devant les palmiers, aloès, lauriers-roses et cactus d’Andalousie, les mosquées et les types africains de Grenade, ville des Abencérages. Il serait tout de même piquant que le grand peintre mystique eût présenté ses hommages à Mahomet II, et cette entrevue ferait penser au voyage de Gentile Bellini à Constantinople… Mais peut-être est-il plus raisonnable de supposer qu’après avoir exécuté le portrait de l’Infante Isabelle, Jean Van Eyck fut retenu à la cour de Jean I, grand protecteur des artistes. Il est certain que le maître exécuta d’autres portraits en Portugal ; en 1520 on en offrit deux à Marguerite, gouvernante des Pays-Bas…

D’ailleurs le grand peintre n’avait pas besoin de quitter la cour portugaise, pour assister à des spectacles rarement offerts à des hommes du nord. À la fin du mois de mai, comme les ambassadeurs rentraient à Lisbonne, Madame Eléonor, femme de l’Infant Edouard, y était reçue solennellement et traversait la ville sur une mule richement ensellée et couverte de drap d’or. La cité était parée de tapisseries, de rameaux de mai, et pleine de sonneurs de trompettes, de ménestrels, de joueurs d’orgues, de harpes, d’autres instruments. Certes ces divertissements étaient connus des gens de Flandre ; ce qui était inattendu c’était de voir les Juifs et « sarrazyns du lieu habillez à leur usaiges chantans et dansans selon leur guise » à côté des bourgeois de Lisbonne.

Enfin arriva la réponse de Philippe le Bon rapportée par Pierre de de Voeldrey ; elle était favorable. Le 4 juin les ambassadeurs virent le roi de Portugal à Cuitra, en son très plaisant hôtel, et le rédacteur du verbal nous dit qu’ils « labourèrent » si diligemment que le traité définitif put être conclu le 11 juin. Le 25 juillet à 7 heures du matin, le sire de Roubaix épousait Isabelle de Portugal par procuration, à Lisbonne. Ce fut l’occasion de grandes fêtes, joutes, ébattements ; on soupa dans la salle des Galères garnie de torches et de luminaires de cire. Le repas dura longtemps et se termina par un divertissement appelé chalenge. Des chevaliers se présentèrent à cheval, tenant un bâton au bout duquel était fixée une lettre racontant qu’ils venaient de loin et cherchaient aventure ; l’un d’eux avait couvert sa monture et ses vêtements de broches et semblait un porc-épic ; un autre était accompagné de sept planètes ; plusieurs vinrent gracieusement habillés et déguisés chacun selon son plaisir. Les trompettes sonnaient avec éclat ; l’Infante transportée, cria : Joute à jouter ! et promit une riche coupe au vainqueur du lendemain, un diamant au triomphateur du surlendemain…

Puis il fallut songer au départ pour la Flandre. Il y eut une messe solennelle en la cathédrale de Lisbonne et le dernier jour de septembre l’Infante fut mise « en nave » c’est-à-dire qu’elle s’installa dans le navire qui devait la mener vers son mari. Elle avait le cœur gros de quitter sa patrie et ce n’est que le samedi 8 octobre qu’on leva l’ancre. La flotte de retour se composait de quatorze « grandes naves bien fournies, armées et installées » ; elle quitta Lisbonne à la vesprée, s’arrêta à Calcaës et repartit. Mais la mer Galice, le 12 octobre, sur quatorze voiles, la flotte n’en comptait plus que quatre et « du sourplus ne sceut adonc ne longtemps depuis aucunes des était mauvaise. Il fallut revenir à Caicaës. On remit enfin à la voile. Une tempête survint et lorsque le navire de la princesse se réfugia à Viviers en nouvelles, fors de une des naves, qui par III ou V jours après vint audit port de Viviers ».

On repartit le dimanche 10 novembre, mais tout de suite on fit arrêt à Ribadue (Ribadeo ?) en Galice. Le sire de Roubaix était malade, affaibli, « aggrevé » ; il descendit, se reposa pendant seize jours et s’embarqua avec ses compagnons sur deux galères de Florence, car il serait mort, croyait-il,

Les trois Maries au Sépulcre

(Collection sir Frederick Cook, Richmond)

Il est bien difficile de transposer l’impression pittoresque, joyeuse et somptueuse des dernières pages du « Verbal ». Une foule énorme attendait la princesse ; elle eut peine à se frayer un passage ; prélats, seigneurs, bourgeois, députés des villes lui firent visite, sans compter son seigneur et maître le duc Philippe. L’évêque de Tournai vint bénir les époux le 7 janvier, puis on partit pour Damme et enfin on arriva à Bruges. Écuyers et gentilshommes, plusieurs prélats, évêques, abbés, collèges et gens d’église, mendiants, religieux, béguines « à tout croix et reliques », gens de lois et notables bourgeois en belle ordonnance, richement vêtus et telle multitude de peuple que « merveille estoit de voir », se pressèrent au devant de la nouvelle souveraine des Flandres. Elle fut menée en l’hôtel ducal, resplendissant de dressoirs, de vaisselle d’or et d’argent, de tapisseries joyeuses. Philippe avait revêtu une robe de drap d’or et les deux époux se rendirent à la chapelle « tendue de tapisseries et parée et ournée de ymaiges d’or et d’argent et de joyaulx de chapelle, tant et si riches que merveille estoit ». De prodigieux ménestrels se firent entendre durant l’office, les chantres de Monseigneur étant les meilleurs « que l’on peust et seust eslire et trouver ». Puis vint le repas. Après quoi on distribua de la monnaie aux pauvres. À la porte de l’hôtel, un lion de Flandre fluait continuellement de très bon vin, un cerf rendait de l’hypocras et dans la grande salle neuve on voyait une licorne de laquelle « yssoit yaue rose fine ». Les jours suivants on joua et dansa sur le marché de Bruges et le mercredi Philippe fonda l’ordre de la Toison d’Or pour lui et vingt-quatre chevaliers sans reproche et nés en loyal mariage. Le faste de la cérémonie dépassa toute imagination. Je laisse la parole au rédacteur du procès-verbal. Il semble que Van Eyck ait collaboré aux dernières lignes du document : « Longue et ennuyeuse chose seroit et aussi trop difficile de escripre la pluralité et diversité des riches vêtements de drap d’or et d’orfavrie richement ouvrez et fourez ; les escharpes, coliers, fremaulx et joyaulx garniz de pieres précieuses de moult grands valeurs, que mondit Seigneur ot à la dite feste, et aussi les riches et précieux vestements des seigneurs, chevaliers, escuiers et les précieux habiz et atours de dames et demoiselles, de la feste dont y ut moult grand multitude ; les beaux coursiers d’Escoirs et autres chevaulx de pris en très grand nombre ; les riches parures et habiz des paiges ; la grant habondance des viandes, vins et autres vivres, et les autres haulteurs de la dite feste. Briefment, ycelle feste, que VIII jours entiers dura, c’est assavoir de dimenche VIII de janvier, jusques au dimenche XVe du dit mois inclusz, fut si entière, excellente, pleinière et sumptueuse, que longtemps devant n’avoit esté faicte si puissante ès marches de France ».

Le 16, Bruges rentrait dans le calme et les souverains des Flandres partaient pour leur bonne ville de Gand. Sur quoi le récit prend fin.

La physionomie d’un des héros de ce voyage est perpétuée par un chef-d’œuvre de Jean Van Eyck.

Dans le Chevalier de la Toison d’Or, que le musée de Berlin possède depuis quelques années, il faudrait voir pour M. Weale le portrait de messire Jean de Roubaix, l’ambassadeur de Philippe le Bon à la cour de Portugal, le mari par procuration de l’Infante Isabelle.[18] De la main droite il tient une canne sans apparat ; sa houppelande de brocart se fleurit de dessins magnifiques et sur ses épaules tombantes est posé le collier de la Toison d’Or. L’immense chapeau du temps couvre sa tête ingrate et caractéristique ; yeux éteints et ennuyés, sourcils soucieux, nez allongé et surtout menton énorme, très en hauteur, que prolonge le cou fort et ridé, ce qui donne à l’ensemble de la physionomie un aspect singulier, vertical et cylindrique. Messire de Roubaix devait donner mauvaise idée de la santé flamande à la cour portugaise. Au surplus, il fut très malade au retour de l’ambassade et sans doute n’était-il pas homme à supporter la fatigue des banquets, cavalcades et tournois… Mais pour M. Dimier[19], le personnage ne représente pas l’ambassadeur ; nous serions en présence d’un seigneur de sa suite, Baudouin le Bègue, sire de Lannoy et de Molembais, gouverneur de Lille et chevalier de la Toison d’Or. La preuve que fournit M. Dimier est bien convaincante. Le chevalier en question est copié à la mine de plomb dans le recueil d’Arras, avec une exactitude minutieuse.[20] Or le nom qu’on lit sous ce dessin n’est pas celui qu’indique M. Weale. Le voici :

Sieur de Molembais.

L’absence des ambassadeurs avait été de quinze mois. Celle de Jean Van Eyck fut-elle aussi longue ? Rien n’autorise à le prétendre. Il se peut très bien que le maître soit rentré en Flandre après avoir exécuté quelques portraits à la cour de Portugal, ou qu’il soit revenu après le voyage en Galice, Castille et Andalousie.

Un travail pressant et considérable le rappelait en terre flamande : l’achèvement de l’Adoration de l’Agneau. Sa mission portugaise terminée, le polyptyque devint sûrement son unique préoccupation. On peut supposer aussi que le maître se maria à son retour du Portugal. En 1430, les comptes du chapitre de la cathédrale mentionnent que l’artiste venait d’acheter une maison au sieur Van Melanen, au Torre Brugsken ou petit pont de la Tour.[21] Le maître l’habita jusqu’à sa mort et de ce chef paya pendant onze ans au chapitre de l’église Saint-Donat une rente annuelle de trente schelen. À peine installé, l’artiste, il est vrai, doit se rendre à Hesdin pour « aucune besogne »; mais le voyage fut très court.[22]

Tout de suite il put se remettre à l’Adoration. Il y travaillait aidé sans doute par plusieurs élèves. Nous en avons presque la preuve. Philippe le Bon visita vers cette époque « l’hostel » de son peintre au pont la petite Tour, pour y voir certain « ouvraige » et il exprima sa satisfaction en faisant un don en argent aux élèves, ou, pour parler comme les scribes de Monseigneur, aux « varlets de Johannes Deyk ».[23] Nul doute que le duc n’aît alors contemplé le Retable qui allait être exposé publiquement à Gand dans la chapelle de Judocus Vydt, le 26 mai 1432.

La même année, 1432, nous met en présence d’une Vierge toute mignonne : la Madone de Incehall (près de Liverpool, coll. Weld-Blundell), signée, datée et qui de plus porte l’indication Brugis. Ce serait la première œuvre exécutée par le maître à Bruges, après l’inauguration du Retable de Gand. On lit sur ce petit panneau la fameuse inscription

Ces lettres singulières, inspirées de l’épigraphie grecque, et qui subissent parfois de légères variantes d’un tableau à l’autre, disent-elles bien ce que l’on croit ? Sont-elles bien la devise de Jean ? Nulle certitude à cet égard et nous aurons à constater qu’au bas de la robe de Dieu le Père, dans le Retable de Gand, les caractères ornementaux qu’y dessinent les perles combinent les mêmes lettres énigmatiques d’une manière indéchiffrable. On a discuté sur le sentiment qui dicta cette devise au peintre. En admettant que Jean aît formulé sa foi artistique dans cet Als ikh kan, ce ne sont pas là, comme on l’a écrit, des paroles d’orgueil. Jean n’a pas entendu dire qu’il peignait comme seul il le pouvait. « Je peins, nous dit-il, en mettant mes forces, ma science, mon amour au service de mon art et de mes œuvres, je peins du mieux que je puis ». Als ikh kan est un sceau d’humilité ardente ; il convient à la sublime conscience du maître et on le découvre sans étonnement sur le chef-d’œuvre qu’est la Madone de Incehall.

Jean peignait volontiers ces œuvrettes pour oratoire, ces petits « taveliaux » portatifs dont le minuscule autel de Dresde, la Madone de Francfort, la Sainte Barbe et la Madone à la Fontaine du musée d’Anvers offriront encore de délicieux exemples. Il y déployait un génie de miniaturiste infaillible et ému. Les brocarts rayonnants du baldaquin, la robe bleue de la Vierge relevée au cou d’un galon de perles, les oranges, les clefs, le candélabre, autant de délectations pour l’œil dans cette Madone de Incehall. La Vierge a dû interrompre sa lecture ; l’enfant divin a voulu feuilleter les riches enluminures et Marie a laissé faire tout en gardant l’index à la page abandonnée. Nous retrouverons ce même sentiment d’intime et familière humanité dans plus d’une œuvre de Jean, et c’est au moment de terminer le Retable de Gand que Jean peignit cette « amusette ». Du vaste poème théologique il passait à l’oraison familière, de la Divine Comédie à la page qu’on lit d’un regard.

Nous parlerons plus loin de l’Adoration de l’Agneau et de la part de Jean dans l’exécution du chef-d’œuvre. C’est le chapitre capital de la carrière du frère cadet ; mais après tout c’est aussi la page maîtresse de la vie de Hubert ; aussi avons-nous laissé pour la fin de notre livre l’examen du polyptyque où les deux frères associent leur gloire.

Nous avons à étudier maintenant Jean Van Eyck comme portraitiste.

Tout en achevant le Retable de Gand et tout en exécutant en 1433 et 1434 des travaux pour le duc et « Madame la duchesse »[24] Jean se mit à peindre une série de portraits inégalés et inoubliables. « Jean a fait aussi beaucoup de portraits d’après nature exécutés de la manière la plus patiente »,[25] a dit Van Mander, et les critiques modernes qui sont tentés de voir en Hubert le plus grand des deux maîtres, reconnaissent que Jean ne fut jamais surpassé comme « portraitiste réaliste ». Ils lui reprochent même d’avoir traité les figures de la Vierge, de l’Enfant Jésus et des Saints comme des portraits dont les modèles furent trop souvent mal choisis, et déplorent que ses personnages sacrés manquent de noblesse idéale !

Parmi les portraits proprement dits que l’on a conservés du maître, le plus ancien serait celui du cardinal Nicolas Albergati (musée de Vienne). Le tableau figurait dans l’inventaire de l’archiduc Léopold-Guillaume, gouverneur des Pays-Bas (1655) : « un portrait à l’huile et sur bois du Cardinal de la Sainte-Croix, original de Jean Van Eyck, qui inventa la peinture à l’huile ».[26] On crut longtemps qu’il s’agissait du cardinal Dominique Capranica, mais déjà M. Kaemmerer avait fait remarquer que les traits de ce prélat, représentés sur sa pierre tombale à Sienne, n’avaient rien de commun avec ceux du tableau de Vienne. On se retrouvait dans l’incertitude lorsque M. Weale[27] fit connaître la vraie personnalité du modèle de Jean Van Eyck : Nicolas Albergati, créé cardinal par le pape Martin V, titulaire de la basilique de Sainte-Croix de Jérusalem. Né en 1375, Albergati fut à neuf reprises différentes l’ambassadeur du Saint-Siège. Une mission de la plus haute importance lui fut confiée en 1431 ; on le chargea de rétablir la paix entre les souverains d’Angleterre, de France, de Bourgogne. Il visita les Flandres à cette occasion, et fut l’objet des plus grands égards à Lille, puis à Bruges, où il séjourna du 8 au 11 décembre 1431. C’est sans doute à ce moment précis que Jean van Eyck exécuta de lui un premier portrait, une étude à la pointe d’argent conservée au Cabinet des Estampes de Dresde. Ce dessin, d’une extrême finesse, porte une inscription assez étendue ; quelques phrases seulement en ont été déchiffrées ; ce sont des indications de couleurs et M. Weale remarque qu’elles sont écrites dans un dialecte qui n’est employé ni dans les Flandres, ni dans le Brabant et qui doit être le bas-allemand de la ville natale de Jean. On lit des mots comme bleecachtig (blanchâtre), blawes auge (yeux bleus) witclaer (blanc-clair), claer blauachtig (bleu-clair), gelachtig (jaunâtre), die liffden witachtich (les lèvres blanchâtres), roedachtich (rougeâtre). Il est très intéressant de constater que Jean marquait les nuances avec autant de soin que les couleurs fondamentales. Mais l’intérêt technique d’un portrait comme celui du Cardinal de la Sainte-Croix est vite oublié devant la prodigieuse somme de vie contenue dans un si petit espace. Le regard est clair, spirituel, interrogateur et babillard ; les lèvres sont discrètes, onctueuses, élégantes ; le sang court sous l’épiderme flétri et dans les petites veines qui sillonnent la cornée ; les rides du front, les plissures qui rayonnent autour de l’œil, le sourcil relevé comme un trait piquant, l’oreille au lobe un peu lourd, les cheveux rares et embroussaillés sur le sommet de la tête, tous ces détails vivent, racontent l’âme de ce spirituel contemporain des grands humanistes de la première Renaissance, — tandis que sa simarre pourpre froncée de plis droits, et le fond noir du panneau légèrement rehaussé d’azur, nous rappellent la gravité de son état et de ses missions. Présentée de trois quarts, la tête est construite avec une irréprochable exactitude dans la disposition des plans, saillies, creux, lumières, ombres. Le maître traitait la figure humaine

Un chevalier de la Toison d’Or : Jean de Roubaix ou Baudouin de Lannoy

(Musée de Berlin)

De l’année 1432 date également un portrait désigné sous le nom de Timothée (National Gallery). C’est un homme assez jeune, glabre, coiffé d’un chaperon vert aux pans inégaux et qui tient de la main droite un rouleau de parchemin couvert d’un texte.

Le bras gauche s’accoude sur un appui de pierre où se lit d’abord un mot en caractères grecs : Tymotheos ( ?) puis une devise : Léal Souvenir, et enfin une inscription latine par laquelle nous apprenons que l’œuvre fut terminée le 10 octobre de l’année 1432. Timothée n’est sans doute point le nom du personnage représenté ; il y a lieu de croire que c’est quelque savant « docteur en décrets » ou quelque humaniste des Flandres. Il n’est pas beau ; ses narines et sa bouche épaisses, sa mâchoire pesante, ses grosses pommettes lui donnent un air de rusticité qui contraste avec la maigreur débile de sa poitrine et de ses épaules tombantes, seuls indices physiologiques trahissant l’intellectuel. Il existe plusieurs copies de ce portrait, ce qui ferait croire que le prétendu Timothée jouissait d’une certaine réputation, — à moins que la valeur de l’œuvre aît seule inspiré ces répliques. Le coloris de ce petit panneau est à la fois très riche et très simple ; les tons rouge et vert du vêtement éclatent avec puissance dans l’harmonie tranquille du fond ; l’oreille et la main sont dessinées avec une vérité magistrale.[28]

L’Homme au Turban de la National Gallery est signé, et porte la devise du maître avec une inscription latine mentionnant la date de l’achèvement : 21 octobre 1433. Quel est ce sexagénaire coiffé d’un chaperon rouge qui s’enroule comme un turban avec une désinvolture singulièrement aristocratique et juvénile ? Est–ce quelque seigneur diplomate ainsi que sembleraient l’indiquer sa bouche hermétiquement close et ses lèvres volontaires ? Est-ce quelque riche marchand brugeois comme on l’a supposé en considérant la sûreté de son regard et le calme de sa physionomie ? On ne sait.[29] Au-dessus d’un col de fourrure la tête émerge, franchement éclairée, et c’est merveille de voir comment se détaillent les chairs, combien reste sûr et ferme le modelé des parties ombrées ; voyez la joue gauche depuis le rehaut doux à la commissure des lèvres jusqu’aux lumières distribuées autour de l’arcade sourcilière et diversifiée par les creux, plis et rides. Toute l’époque bourguignonne revit dans le personnage ; tout le génie de Jean Van Eyck est dans ce portrait.

Le maître n’attendra pas longtemps pour se surpasser. En 1434 il peignit le célèbre Arnoulfini et sa femme, (National Gallery). Au commencernent du XVIe siècle l’œuvre se trouvait en possession d’un conseiller de Maximilien et de l’archiduc Charles, don Diego Guevara. Elle passa ensuite dans la collection de Marguerite d’Autriche gouvernante des Pays-Bas et on en trouve mention dans l’inventaire de cette princesse : « Ung grant » tableau qu’on appelle Hernoul le Fin avec sa femme dedens une chambre qui fut donnée à Madame par don Diego, les armes duquel sont en la couverture du dit tableau ! Fait du painctre Johannès Van Eyck. » Après quoi « Hernoul le Fin » orna la galerie de Marie de Hongrie, sœur de Charles-Quint, laquelle avait succédé à Marguerite. Van Mander pour expliquer la présence du chef-d’œuvre dans la collection de la gouvernante accueille une explication romanesque : « Jean avait peint à l’huile, dans un même tableau, le portrait d’un homme et d’une femme se tenant par la main droite, comme unis par le mariage et c’est la fidélité qui préside à leur union. Ce petit tableau fut, plus tard trouvé dans la possession d’un barbier, à Bruges, lequel je crois en avait hérité. Madame Marie, tante du roi Philippe d’Espagne, et veuve du roi Louis de Hongrie, qui périt en combattant les Turcs, eut l’occasion de le voir, et cette princesse, passionnée pour les arts, fut ravie de l’œuvre, au point que pour l’obtenir, elle donna au barbier un poste qui rapportait annuellement cent florins. »[30] La légende de Van Mander nous montre tout au moins le prix que l’on attachait durant le XVIe siècle aux œuvres de Jean. Des Pays-Bas le tableau fut transporté en Espagne, où on le trouve en 1789 au palais de Charles III. Comment est-il ensuite revenu dans son pays d’origine ? On ne sait. Toujours est-il qu’en 1815 le général Hay, blessé à Waterloo, le vit dans l’appartement qu’il occupait à Bruxelles et l’acheta. En 1842 le tableau entrait à la National Gallery.

Il nous introduit dans la chambre nuptiale des époux Arnoulfini. Le mari vêtu d’une cloque fendue des deux côtés et bordée de fourrure, coiffé d’un feutre indescriptible — et qui devait lui valoir bien de la considération chez les bons Brugeois — regarde devant lui d’un œil noyé et rêveur. Sa femme, debout à sa gauche, ressemble à la femme de Jean Van Eyck dont le portrait est à Bruges. On a pensé qu’elles étaient sœurs. Elles se ressemblent, mais surtout par l’arrangement de la tête. Toutes deux ont les tempes agrémentées de cornes rembourrées et le front couvert d’une huve empesée. Jeanne Arnoulfini a le visage plus rond que la femme de Jean Van Eyck. Tournée vers son mari elle lui abandonne sa main. Son regard semble se dérober aux curiosités du spectateur. De la main gauche elle relève l’immense traîne de sa robe verte garnie d’hermine. Son habit de « haute couleur » est un habit de fête. Un sourire confiant éclaire son visage. On croit que le peintre a souligné les raisons de son bonheur et que Jean Van Eyck a immortalisé l’enfant attendu avec autant de franchise que le père et la mère. À notre avis on se trompe. C’est tout simplement une mode du temps qui détermine l’attitude de Jeanne Arnoulfini. La sainte Catherine, vierge et martyre, qui figure dans un volet du petit triptyque de Dresde a exactement la même pose. Jean Van Eyck ayant été père en 1434, l’année où il peignit ce tableau, on a supposé que le prétendu Hernoul le Fin n’était autre que le grand peintre lui-même qui se serait ici représenté avec sa femme un peu avant l’heureux événement.[31] Notre modeste remarque sur la traîne de Jeanne Arnoulfini écarte cette séduisante hypothèse.

À travers nos idées modernes ce couple célèbre nous paraît à première vue un peu comique. « Il a tout ce qu’il faut pour être grotesque, me disait un jour notre grand Constantin Meunier et pourtant il est sublime. » Et comme le décor le complète ! Le soleil entre par la fenêtre mi-close, fait briller une lampe de cuivre fraîchement frottée où flambent deux cierges symboliques. Le minuscule miroir circulaire qui reproduit tout le tableau, le rosaire pendu à la muraille, le lit de chêne sculpté, le banc de repos, les soques de bois négligemment jetées sur le parquet, le petit barbet du premier plan, — symbole de la Fidélité que signale Van Mander ? — tout nous convie à goûter le charme de cet intérieur inégalable. Le peintre l’a traduit avec un amour fraternel. Une inscription dit d’ailleurs : Johannes de Eyck fuit hic. Jean Van Eyck fut ici ; il était l’ami et le familier de la maison.

Quoi de surprenant si les textes contemporains de ce tableau nous montrent le maître au comble de la faveur.

Le 13 mars 1434, Philippe avait écrit de Dijon à ses receveurs de Flandre pour les réprimander d’avoir retenu la pension de Jean et leur enjoindre de payer l’artiste sans retard. Dans cette lettre, si savoureuse de style et qui fait mesurer l’estime du prince pour l’artiste, Philippe parle de « son bien amé varlet de chambre et paintre Jehan Van Eyck », exprime la crainte que son peintre, par suite de la négligence des receveurs ne quitte son service, de quoi il aurait « grant desplaisir » car il compte demander de grands ouvrages au maître et ne trouverait plus de peintre pareil « ni si excellent en son art et science. » Donc il enjoint à ses receveurs « incontinent cestes veues » de payer la pension, et les avertit de ne plus recommencer « laquelle chose prendrions très mal en gré. »[32]

Le duc trouva le moyen d'effacer délicatement le souvenir de l’incident. Les comptes mentionnent que l’orfèvre Jean Pentin de Bruges reçut 96 livres 12 sols pour six tasses d’argent données par Monseigneur au « baptisement » de l’enfant de Jean. Le nouveau-né fut tenu sur les fonts au nom du duc par le seigneur de Chargny et c’est à Bruxelles que ces décisions furent prises le dernier jour de juin 1434 — un peu plus de trois mois après la fameuse lettre de Dijon.[33]

Et voici de l’année 1436, pour finir la liste des portraits d’hommes datés, l’admirable figure de Jean de Leeuw (Vienne, Galerie imp. de peinture) pensif, ardent, au visage concentré et plein de rayons. Quel est ce jeune homme grave, si ancré dans ses convictions et son idéal ? Son âme luit dans ses yeux souriants, erre sur ses lèvres chargées de mots, flotte sur son visage fin où le sang afflue. Rarement l’esprit apparut avec autant de clarté dans les portraits du maître. On lit en flamand sur le cadre primitif : « Jean de Leeuw lequel ouvrit les yeux à la clarté, le jour de sainte Ursule 1401 ; me voici pourtrait par Jean Van Eyck qui me représenta, comme il est notoire, en 1436 ».[34]

Jean de Leeuw, nous apprend M. Weale, était membre de la Gilde des Orfèvres en 1430 ; il en fut le doyen en 1441. Quand le duc Philippe rentra à Bruges en 1455, après un assez long voyage en Allemagne, les logis se parèrent brillamment. Celui de Jean de Leeuw était entre tous remarquable ; tapis, tentures, bannières, écussons, feuillages, avaient sans doute été disposés avec art et profusion sur la façade, car les magistrats votèrent une prime à l’orfèvre[35]. Nous ne savons rien de plus du personnage, sinon qu’il survécut à son peintre. Les archives le signalent pour la dernière fois en 1456. Il n’avait que trente-cinq ans quand Jean Van Eyck fit son portrait ; entré depuis six ans dans la puissante corporation des orfèvres il était sans doute l’un de ces merveilleux sculpteurs de l’or que Bruges posséda au XVe siècle. Son art, sa cité, son prince et sa foi étaient les assises de sa vie ; il y ajouta le charme de l’amour. Il tient à la main l’anneau qui, dans nos vieux portraits — la coutume s’en poursuivit jusqu’à Bernard Van Orley — annonce les fiançailles et le bonheur futur du modèle.

Avant de parler des œuvres religieuses que le maître exécuta dans la dernière partie de sa vie, nous dirons quelques mots des portraits non datés. Le plus célèbre est l’Homme à l’Œillet, du musée de Berlin.[36] On le croit contemporain de l’Homme au Turban. M. Kaemmerer dans un charmant commentaire imagine que ce vieillard auréolé d’un gigantesque chapeau de fourrure sous lequel ses oreilles s’étalent en larges pavillons, a dû bien souffrir de la conscience habituelle du portraitiste. L’attitude du bonhomme, sa bouche, les muscles de son front, de ses joues sont contractés ; il était mal à l’aise, semble-t-il, en posant, et le peintre n’enleva son objectif qu’après avoir reproduit les moindres crevasses du visage. On sent encore il est vrai, une bonne dose de vigueur sous ce masque usé. Le supplice du vieillard ne fut peut-être pas aussi cruel qu’on le croit, — et n’avons-nous pas vu que pour être le plus consciencieux des portraitistes, Jean Van Eyck n’était pas pour cela le moins expéditif

Couvert de vêtements cossus, l’Homme à l’Œillet était riche ; le bourrelet velu qui le couronne n’était point un ornement à la portée de toutes les têtes. Il était compère de saint Antoine ainsi que l’indiquent le tau et la clochette suspendus à la chaîne d’argent tressée qui sort en demicercle de son col de fourrure. Les fleurs qu’il présente de la main droite ont-elles une signification symbolique ? Jacqueline de Bavière, dans la copie signalée plus haut, tient également un œillet… Mais peut-être était-ce là tout simplement une convention permettant à l’artiste de peindre les mains dans ses portraits en buste. Et les mains dans l’Homme à l’Œillet, comme le reste de l’image, sont la vie même. L’œuvre fut célèbre de bonne heure. Notre vieillard, privé cette fois de son mirifique « chappeaul », reparaît en effet dans une Adoration des Mages du Maître de la Sainte Famille, sous le vêtement d’un des mages de l’Orient et tendant un diadème emperlé à l’Enfant-Dieu.

Le Jeune Homme de la Galerie du Gymnase d’Hermannstadt serait à rapprocher du Timothée. C’est une œuvre malheureusement assez détériorée. Sur la foi d’une fausse inscription on l’attribuait jadis à Dürer[37], mais la seule présence du chaperon aux cornettes ornées de fanfreluches, nous apprend que le modèle est contemporain de Jean Van Eyck. Sa ressemblance avec le Timothée de Londres et le dessin de Berlin s’arrête à la pose. Vêtu d’un pourpoint noir, tenant lui aussi une bague dans la main droite, il a les traits plus fins et plus doux. Ses yeux mélancoliques, sa barbe naissante, ses mains grasses lui composent une physionomie individuelle.

Le personnage n’est point indifférent. Il serait téméraire toutefois de se contenter de

Portrait de Jean de Leeuw

(Musée Impérial de Vienne)

Le musée de Leipzig possède un petit portrait fort remarquable, que le temps et les hommes avaient cruellement maltraité.

C’est un personnage d’une quarantaine d’années, gras, sans distinction, vêtu d’une robe verte bordée de fourrure. Il joint les mains comme un donateur, — et cette attitude est extrêmement rare dans les portraits isolés du maître. Un nettoyage récent a fait apparaître le dessin de la tête ; les chevaux sont disposés en calotte hémisphérique, rasés au dessus de l’oreille suivant la coupe si caractéristique qui prévalut un moment dans la mode bourguignonne. Il y a tout lieu de croire que l’œuvre est de Jean[38].

Enfin le musée de Berlin montre un portrait de Giovanni Arnoulfini où le fameux italien apparaît un peu plus âgé qu’à Londres. Il ne porte plus son vêtement de fête, mais une simple robe plissée comme celle de Timothée. Le visage s’encadre d’un chaperon modeste, « tout fait », avec deux bouts d’étoffe frôlant l’épaule. Ce n’est plus l’Arnoulfini rêveur et contemplatif du tableau nuptial de Londres ; les yeux un peu bridés et malicieux songent encore, mais à quelque jouissance moins haute ; les lèvres se retroussent avec un accent sceptique. Que conclure de ce changement de physionomie ? Giovanni eut-il à se plaindre de sa femme ? Son intérieur fut-il bouleversé ? Les malveillants l’ont supposé d’autant plus volontiers que les époux Arnoulfini ne furent pas enterrés dans le même tombeau, ni dans la même église. Et c’est ainsi que la critique bâtit des tragédies sur le témoignage d’un sourire et d’un regard. Cherchons un commentaire moins désobligeant pour l’épouse de Hernoul le fin. L’ami de Van Eyck était un marchand notoire ; ce rouleau qu’il exhibe est peut-être sa patente. Philippe le Bon l’appela dans ses conseils. Aussi est-ce l’homme arrivé que cette fois maître Jean représente, le spéculateur lucquois occupé de problèmes économiques et que le duc consulte. Plus d’épithalame ; mais regardez ce visage moqueur ; Giovanni est plus que jamais le Fin.

En 1436 Jean Van Eyck peint la plus importante de ses compositions religieuses : La Madone du chanoine Van der Paele, aujourd’hui au musée de Bruges. L’œuvre est signée et datée ; le cadre primitif est couvert d’inscriptions en caractères gothiques.

Les paroles latines, écrites sur le bord supérieur, s’appliquent à la Vierge : « Celle-ci est plus brillante que le soleil et que toute l’ordonnance des étoiles. Comparée à la lumière, elle la surpasse, car elle est l’éclat de la lumière éternelle, le miroir sans tache de la majesté divine ». Ces paroles sont tirées du livre de la Sagesse, — et chose digne de remarque, c’est le même texte, que nous relèverons dans l’Adoration de l’Agneau, au-dessus de la Vierge qui trône à côté de Dieu le Père[39].

Le retable du chanoine Van der Paele nous conduit dans l’abside circulaire d’une église romane, peut-être la basilique de Saint-Donatien. Au delà des arcades, ouvrant sur le déambulatoire, reparaissent les vitraux lenticulaires de la Vierge du chancelier Rolin, de l’Annonciation de St-Pétersbourg, du petit autel portatif de Dresde. Leur doux rayonnement enveloppe le décor d’une lumière égale, en fait sentir l’inébranlable stabilité, fouille les magnifiques entaillures des chapiteaux, et glisse en caresse sur les colonnes trapues, presque naines si on les compare à la hauteur des personnages, convention à noter et qui sera frappante dans certaines parties de l’Adoration de l’Agneau. Assise sous un dais vert, drapée d’un manteau rouge aux plis fastueux, la Madone regarde le donateur agenouillé à sa gauche. Le front bombé de Marie, ses joues pleines, son cou robuste, l’ingénuité bourgeoise de sa physionomie, répètent en l’achevant le type annoncé par l’Annonciation de l’Ermitage et surtout la Vierge du chancelier Rolin. Le petit Jésus a la figure bouffie et ridée d’un enfant qui s’éveille. On lui reproche d’être court, maigre « sans charme et sans grâce ». N’est-il pas merveilleux au contraire que Van Eyck ait si entièrement saisi ce que la tendre enfance, même robuste, même flamande, a tout à la fois de mièvre et de vieillot ? Posé sur les genoux de la Madone et négligeant son rôle divin, Jésus n’a pas trop de ses deux petites mains pour jouer avec son perroquet et s’emparer des fleurs de sa mère. Et l’œuvre s’anime de cette humanité charmante du Sauveur et de Marie, apparue déjà dans la Madone d’Incehall et qui contient en sa fleur la libre tendresse des madones de Léonard et de Raphaël.

À gauche de la Vierge, le donateur, maître Georges Van der Paele, chanoine de Saint-Donatien — élu en 1410, décédé en 1444 — vient d’interrompre ses oraisons. Il est en surplis blanc ; de ses mains courtaudes et carrées il garde son bréviaire, ses besicles en corne, ses gants. Sa tête est illustre dans l’art. Elle n’est ni belle, ni noble, ni inspirée ; elle est vraie, avec tout ce que le mot comporte de profondeur, d’acuité et d’éternelle éloquence. Chauve, avec quelques touffes maigres au dessus de l’oreille, le front osseux et dur sous la peau mince, les yeux soulignés d’une poche veinée, la bouche large, la mâchoire couverte de plis graisseux et couturés qui retombent sur un bourrelet de chair, ce chanoine, chef-d’œuvre dans le chef-d’œuvre, résume en l’espace d’un pied carré ce que la peinture de tous les temps a réalisé de plus parfait comme interprétation physionomique. — Derrière le donateur, son patron saint Georges, cuirassé. Sa bouche esquisse le sourire « éginétique », de l’Ange de Saint-Pétersbourg, ce qui lui donne pour Fromentin un type androgyne et pour d’autres critiques moins subtils, un air niais.

C’est en réalité un éphèbe élancé et robuste, sans doute un écuyer brugeois de la cour de Philippe l’Asseuré. Son armure ciselée, avec des lueurs rapides et incisives dans le métal, son pennon à croix de gueules sur champ d’argent, n’ont d’égales que les armures et les bannières des archanges de lumière qui chevauchent devant les Chevaliers du Christ du Retable de l’Agneau. En pendant à saint Georges, voici le patron de l’ancienne cathédrale de Bruges, saint Donatien, en splendide vêture épiscopale, la croix processionnelle dans une main, et dans l’autre la roue aux cinq cierges rappelant son miraculeux sauvetage. Le saint évêque ayant été précipité dans un fleuve par des serviteurs infidèles, le pape Dionysius eut l’inspiration de poser sur les eaux une roue sur laquelle brûlaient cinq cierges et qui tout de suite se dirigea vers l’endroit où était le noyé. Saint Donatien put être retiré du fleuve et le pape le ramena à la vie par ses prières[40].

La Madone du chanoine Van der Paele ne nous est pas parvenue

absolument intacte. Le retable se trouvait dans la sacristie de l’église de Saint–Donatien lorsque la vieille basilique fut détruite par les troupes révolutionnaires.

Jean Van Eyck

Vierge dans l’Eglise. Réplique d’un original perdu

(Musée de Berlin)

Transporté à Paris avec les autres chefs-d’œuvre moissonnés dans nos provinces, il ne revint qu’en 1814. C’est de

ce voyage sans doute qu’il souffrit le plus. Il est fendu

horizontalement, d’une manière d’ailleurs imperceptible ; la couleur est craquelée autour de la tête de Marie, ou plutôt légèrement gonflée. Aux deux extrémités du tableau, près de saint Georges et de saint Donatien, la flamme des grands cierges d’autel a laissé des traces légères. Il y a longtemps que ces blessures ont été constatées[41]. Telle quelle, cette peinture n’en est pas moins indestructible.

Signalons encore qu’un peintre du XVIe siècle — peut-être l’un des Claeissins a caché le sexe de Jésus sous un petit pan de linge tortillé qui n’existe pas dans la réplique du retable conservée au musée d’Anvers. Certains critiques voudraient qu’on enlevât cette

addition et qu’on nettoyât le chef-d’œuvre. Qu’on ne touche

point au tableau ; mais qu’on cherche une place digne de lui. Dans l’atelier de Jean Van Eyck la lumière venait du côté de saint Donatien ; or, le jour tombant des hautes fenêtres dans l’étroite salle du musée de Bruges[42], vient contrarier l’éclairage

choisi par le peintre. Qu’on change le retable de local, qu’on l’entoure de tous les soins imaginables, mais qu’on ne le restaure point. On ne saurait lui donner une plus grande preuve d’affection.

Rêve-t-on vraiment d’ajouter quoi que ce soit à la magnificence de ses couleurs ? Attendons-nous de l’œuvre des joies plus fortes ? Le trône avec ses beaux accessoires sculptés, le tapis oriental où s’étale le manteau de Marie, les cheveux d’or de la Vierge, la chape brodée de saint Donatien, la lumière fluide et puissante que les vitraux tamisent dans le déambulatoire, s’harmonisent sur une trame d’or où toutes ces notes graves, extraordinairement riches, vibrent avec une intensité absolue. La couleur ruisselle à pleins bords, a dit Fromentin ; — mais jamais au hasard, ajouterons-nous, tant la facture est précise et volontaire. La pâte est parfois plus épaisse dans les ombres que dans les clairs ; le rouge du manteau de Marie est obtenu par glacis successifs, et il est presque certain que le maître en posant une couche ne reprenait jamais la précédente. Le travail du modelé recommençait sans cesse dans des pâtes de plus en plus légères, de plus en plus transparentes, de façon à ménager les dessous, à renforcer les valeurs, sans rien enlever de leur éclat. Touche par touche la surface du tableau se remplissait, ici de modelés moelleux, souples et sculpturaux pour rendre le corps des choses, là d’accents nets et vifs pour exprimer les reliefs. Ainsi s’obtenaient « ces colorations étincelantes qui semblent emprisonnées sous l’émail et rivalisent d’éclat avec les pierres précieuses. »[43] Faut-il s’étonner que traduite en un tel langage la Madone du Chanoine Van der Paele aît frappé vivement tous les successeurs de Jean Van Eyck ? Elle a fourni la formule décomposition d’un grand nombre de tableaux brugeois, remarque justement M. Hulin.[44] On peut être assuré que les maîtres du XVe siècle la considéraient comme un modèle accompli. Memling y trouva l’un de ces thèmes favoris et c’est le retable de saint Donatien qui engendra son Mariage mystique de sainte Catherine.

Nous avons d’autres preuves de l’impression que la Madone de Van der Paele produisit sur les contemporains. On conserve à Hampton Court une tête reproduisant la vierge de Van der Paele ; on a cru d’abord y voir une étude pour le tableau, mais il s’agit d’une copie.[45] Le musée d’Anvers de son côté possède une magnifique réplique du retable, exécutée dans le courant du XVe siècle et provenant de Watervliet entre Gand et Bruges. Primitivement sur bois la peinture fut transportée sur toile. Ses dimensions sont un peu moindres que celles du tableau de Bruges ; l’exécution est très forte et très sûre dans le manteau bleu de saint Donatien notamment où courent des broderies d’or et un large galon historié de figures, et dans la tête du chanoine avec ses ombres fines et ses reliefs savamment gradués. Il y manque je ne sais quelle certitude suprême que ne donnent ni l’éclat peu forcé des couleurs, ni les ombres un peu trop soulignées.

La célèbre petite Sainte Barbe du musée d’Anvers[46] est signée et datée : Johannes de Eyck me fecit 1437. Ce n’est qu’une préparation de tableau. Karel Van Mander nous dit — et nous n’avons pas de peine à le croire — que les ébauches de Jean étaient plus complètes et plus précises que les travaux achevés d’autres artistes, et il signale à ce propos un petit panneau du maître « représentant une femme derrière laquelle était un paysage ; ce n’était qu’une préparation et cependant extraordinairement joli. Ce tableau appartenait à mon maître Lucas de Heere à Gand » M. Henri Hymans, dans son édition française du Schilder-Boek[47] a identifié ce panneau avec la Sainte Barbe. Bien qu’inachevée, l’œuvre, aussi clairement que le paysage merveilleux de la Madone du chancelier Rolin, nous dit à quel point Jean éprouva cette joie des grands peintres : embrasser d’un même regard un immense espace et l’enfermer dans un petit cadre. La tour inscrit dans le ciel sa borne immense, lourde et fouillée, et se détache sur les lignes ténues de l’arrière-plan avec la stabilité légère du roi de nos clochers : Saint-Rombaut de Malines. Aux pieds du géant qui proclame le génie architectural du maître, des ouvriers s’agitent, poussant des brouettes, transportant des civières chargées de matériaux, taillant, martelant, roulant des pierres sous l’auvent ménagé entre deux contreforts ; au haut de l’édifice d’autres hommes déposent les blocs hissés par la grue. Des curieux, des dames, des seigneurs à cheval circulent sur le chantier. Dans le fond, d’un côté une colline avec des prés, des champs, des eaux, des files ondulantes et parallèles de petits arbres ; de l’autre côté une ville fantastique qui s’étage en pyramide : Alexandrie, peut-être, la patrie de la savante sainte Barbe. Celle-ci est assise au centre. Les cassures multiples de sa robe remplissent la largeur du panneau ; sur ses genoux un missel ouvert ; dans sa main gauche une longue palme. Elle est charmante avec ses cheveux mousseux, légèrement crépus, ses paupières baissées, sa bouche pensive. Le maître incline ici vers une spiritualisation du type féminin que nous verrons s’accentuer avec la Madone à la Fontaine. Songez à l’histoire de sainte Barbe. Son père, prince païen, l’enferma dans une tour afin que nul ne contemplât sa beauté. Un messager d’Origène la découvrit et la baptisa. Furieux de cette péripétie inattendue, son père ordonna de la mettre à mort, mais tandis qu’apparaissaient les bourreaux, la muraille s’ouvrit devant la condamnée. Barbe était sauvée. Jean Van Eyck ne s’embarrasse pas des détails de la légende et il peint son héroïne dans une atmosphère si réelle, si quotidienne peut-on dire, qu’à travers les conquêtes de son génie, ressuscite soudain l’esprit populaire de l’imagier de Haekendover.

L’intérêt technique de la Sainte Barbe est considérable et doit être souligné. Le panneau est en bois de chêne et couvert entièrement d’un fond crayeux ; seul le ciel est peint en azur avec une légère teinte de pourpre. La composition proprement dite — la sainte, les personnages, les ouvriers, le paysage, la tour avec sa dentelle de gâbles, de meneaux, de contreforts — est dessinée au pinceau, finement, avec une couleur brune. Les ombres sont indiquées par des hachures, également dessinées par conséquent. Le fond est sans doute une préparation à la gomme ou au blanc d’œuf ; les

parties dessinées sont sûrement exécutés à la tempera. Le ciel n’exigeant pas de dessin avait été peint directement à l’huile. Nous suivons bien ainsi les diverses phases que traversait une œuvre de Jean. Après avoir préparé son fond, dessiné son sujet à la tempera, peint son ciel à l’huile, le maître posait ses tons colorés. De quoi se composaient-ils ? On croit savoir aujourd’hui quels furent exactement les perfectionnements que les deux frères

introduisirent dans la matière picturale. Ils broyaient leurs couleurs avec un vernis huileux — à base d’ambre, de mastic, peut-être aussi de sandaraque — mélangé d’un siccatif, couperose blanche ou os calcinés. Au dernier moment la térébenthine ajoutait à l’éclat des couleurs.[48] Les tons ainsi préparés, Jean procédait par glacis successifs, comme nous l’avons dit,

reprenant le travail du modelé pour chaque nouvelle couche, ménageant les contrastes entre les tonalités mates et les valeurs transparentes, gardant aux dessous leur sonorité, et dosant si admirablement ses matières, qu’elles ont

La Vierge adorée par le chanoine van der Paele

(Musée Communal, Bruges)

résisté aux siècles et que les siècles même ont ajouté la plus belle des patines à ses tons d’émail, d’or et de gemmes.

Tâchons à présent de grouper quelques petites œuvres religieuses non datées qui nous révéleront de nouveaux aspects du génie de Jean.

L’autel portatif de Dresde qui porte les armes de la famille Giustiniani est de dimensions minuscules ; fermé, il n’a que vingt centimètres de largeur. Les grisailles à l’extérieur des volets représentent Marie et l’ange Gabriel — lequel esquisse le sourire du saint Georges de Bruges. Ces deux figures imitent des statuettes de pierre taillées et polies par le plus moelleux des ciseaux. Ouvrons le miscroscopique retable. Nous reconnaissons tout de suite la jolie église romane éclairée de vitraux lenticulaires, le manteau rouge de la Vierge étalé sur un tapis oriental, le dais de damas vert où s’assied Marie. Sur les volets, à droite un donateur coiffé à la bourguignonne, vêtu d’une robe olivâtre, est agenouillé devant un saint Michel cuirassé, ailé, au visage divinement pur et juvénil ; à gauche sainte Catherine couronnée et vêtue, comme il convient, en princesse, — robe d’azur bordée d’hermine — porte le glaive en sa dextre, et tout en tenant son bréviaire de la main gauche relève la traîne de sa jupe d’apparat exactement comme la femme d’Arnoulfini dans le tableau de Londres. Debout au seuil d’une chapelle, la fiancée du Christ dans le petit autel des Giustiniani est l’une des plus fines créations de Jean Van Eyck ; on ne peut la comparer qu’aux Saintes Femmes de l’Adoration de /’Agneau.

La petite Madone de Francfort, (Inst. Staedel) dite aussi la Madone de Lucques — elle fit partie de la collection du duc Charles-Louis de Lucques — est tout à fait dans le goût raffiné de la petite Madone de Dresde. Les deux petites vierges se ressemblent : même visage rond et ingénu, même manteau étalé en cassures nombreuses sur un somptueux tapis d’Orient. Elle sont les petites sœurs de la Madone Rolin. Avec cette Madonna di Lucca nous quittons l’église pour pénétrer dans la maison. Seuls le trône, où brillent des dinanderies, et le baldaquin de brocart disent la royauté de la de la Mère de Dieu. Le reste du décor exprime une fois de plus la tendresse de Jean pour l’intimité et pour l’âme des choses. Des pommes sont oubliées sur la fenêtre, comme si nous étions dans l’intérieur d’Arnoulfini. Infiniment étroite est la chambre ; elle n’est que mieux emplie du bonheur de la Vierge — bonheur tout terrestre au premier regard, bonheur de jeune femme qui porte au doigt la bague des épousailles, bonheur de jeune mère pressant humainement son fils sur son sein, mais bonheur divin par sa simplicité et son humanité même, et que traduit en symbole discret le cercle de perles couronnant le front de Marie.

C’est vraisemblablement à l’époque où il concevait les petites madones de Dresde et de Francfort que Jean Van Eyck créa un type de Vierge dans l’Eglise qui ne nous est connu que par des copies témoignant de sa grande vogue. La plus remarquable de ces répliques est au musée de Berlin. La Vierge est debout dans une architecture gothique. Fidèle à une convention que nous avons déjà notée, le peintre ne se soucie nullement de proportionner la figure à l’échelle de l’édifice ; la tête de la madone atteint la hauteur du triforium. Le décor d’une extrême justesse est tout à fait digne du grand architecturiste qu’était Jean et le type de Marie se rapproche de celui des petites madones de Dresde et de Francfort ; mais le vêtement de cette Vierge de Berlin est trop ondoyant, trop mollement tuyauté pour être du grand maître qui aime les manteaux étalés, aux cassures multiples et qui garde toujours un accent de mâle vigueur dans son dessin et son modelé.[49]

La Tête de Christ du musée de Berlin est signée, datée et porte la devise. « Johannes de Eyck me fecit et applevit anno 1438. 31 Januarii. Als ikh kan. » Nous reconnaissons le Christ de Bruges. De plus le Sauveur a toute la majesté, la noblesse, la pureté de Dieu le Père dans l’Adoration de l’Agneau ; même grâce physique, même modelé idéal ; mais le Roi des Rois a dépouillé les signes de la domination et son visage n’est que bonté. C’est ici le doux pasteur des âmes. Sur le fond, de merveilleuses lignes ornementales évoquent les bras de la croix ; et quatre lettres nous disent dans leur langage théologique que Jésus est le commencement et la fin. Jean Van Eyck avait-il vraiment conçu ce type de Christ dans sa jeunesse, ainsi que pourrait le faire croire l’exemplaire de Bruges ? Ou le créa-t-il à la fin de sa carrière après avoir peint Dieu le Père dans l’Adoration de l’Agneau ? En tout cas cette tête douce, résignée, où le génie flamand a profondément écrit son sentiment de la spiritualité divine, devint une sorte de canon pour l’école. On en trouve des copies anciennes à la pinacothèque de Munich et dans une collection anglaise. Tout le quinzième siècle flamand sera comme hanté de cette vision, et à l’aurore de la Renaissance italianisante, le noble et religieux Quentin Metsys, dans ces Têtes de Christ, peindra la même image, avec la même candeur, la même douceur, la même beauté ingénuement idéalisée.

Le musée de Berlin possède un Christ bénissant vu de profil que l’on attribue généralement à Jean Van Eyck. Nous avouons ne pas avoir de certitude à cet égard. L’œuvre rappelle un camée qui vint de Constantinople à Rome à la fin du XVe siècle et devint la propriété du pape Innocent VIII.[50]

La petite Madone à la Fontaine, du musée d’Anvers et le portrait de la

femme du peintre sont les deux dernières œuvres connues du grand artiste. Sur le cadre de la Madone d’Anvers on lit l’inscription suivante : « Als ikh kan. Jonhes de Eyck me fecit. Complevit anno 1439 ». L’œuvre est signalée dans l’inventaire de Marguerite d’Autriche en 1524 : « Ung petit tableaul de Nostre-Dame, tenant son enfant lequel tient ung petit paternostre de coral en sa main, fort antique, ayant une fontaine auprès d’elle, et deux anges tenans un drapt d’or figuré derrière elle. »[51] En 1830 le « petit tableaul » appartenait au curé de Dickelvenne dans la Flandre orientale ; il fut ensuite acquis par M. van Ertborn qui le légua au musée d’Anvers. De nombreux artistes flamands du XVe siècle s’en inspirèrent.[52] Mais ce ne serait pas assez dire de la Madone à la Fontaine qu’elle fut célèbre ; son caractère est exceptionnel dans l’art de Jean. La Vierge est debout près d’une fontaine de laiton où chantent quatre jets, clairs comme des rayons ; elle est vêtue d’un manteau bleu, plissé modérément sur le sol. Jésus d’une main se suspend au cou de sa mère, de l’autre écarte un grand chapelet. Nous ne sommes ni dans une église, ni dans un intérieur, mais en plein air. Deux anges soutiennent un drap de brocart derrière la Reine des Cieux et des deux côtés de la tenture des fleurs s’épanouissent en buissons épais. Nous connaissons la tête de la Vierge pour l’avoir vue à Dresde, à Francfort ; mais l’inclinaison affectueuse de cette tête, l’attitude de Jésus, ces

fleurs soulignant la joie de Marie sont autant de nouveautés qui enrichissent l’art de Jean de délicates intentions morales. L’infini du bonheur est enclos en cette œuvre infiniment petite où tout parle d’amour. Une haleine de mysticisme juvénile ranime la noble maturité du maître. Le génie de Stephan Lochner ne fut point étranger, croit-on, à cette ascension suprême. Regardez en effet au musée diocésain de Cologne la Vierge en rose de celui qu’on appelle le Fra Angelico des bords du Rhin et qui fut un si grand interprète de la nature végétale ; elle est des environs de 1435 ; Jean Van Eyck semble avoir transposé la suave fluidité de son expression dans la

Madone à la Fontaine tout en gardant à sa propre création les joues fermes et la structure robuste de ses autres Madones. Des œuvres conservées de Jean Van Eyck, il nous reste à décrire le

Jean Van Eyck

Portrait de Judocus Vydt

Volet du retable de l’agneau

(Musée de Berlin)

portrait de sa femme, qui est au musée de Bruges. Sur le haut du cadre on lit : Conjux mens Johes me complevit año 1439, 17 Iunii. Et sur la bordure inférieure : Etas mea triginta triû añorû. Als ikh kan. Ce portrait appartenait autrefois à la

corporation des peintres et des selliers et décorait la chapelle de cette gilde, bâtie en 1452 et devenue la chapelle des sœurs « ligouristes » dans la Noordzandstraet à Bruges. Un portrait perdu de Jean Van Eyck servait de pendant à celui de sa femme ; ce dernier fut trouvé au Marché aux Poissons de Bruges en 1808 par M. Pierre Van Lede qui en fit don au musée.[53]