Œuvres complètes de Buffon, éd. Lanessan/Histoire et théorie de la Terre/Preuves de la théorie de la Terre/Article VI

ARTICLE VI

GÉOGRAPHIE.

La surface de la terre n’est pas, comme celle de Jupiter, divisée par bandes alternatives et parallèles à l’équateur ; au contraire, elle est divisée d’un pôle à l’autre par deux bandes de terre et deux bandes de mer ; la première et principale bande est l’ancien continent dont la plus grande longueur se trouve être en diagonale avec l’équateur, et qu’on doit mesurer en commençant au nord de la Tartarie la plus orientale, de là à la terre qui avoisine le golfe de Linchidolin, où les Moscovites vont pêcher des baleines, de là à Tobolsk, de Tobolsk à la mer Caspienne, de la mer Caspienne à La Mecque, de La Mecque à la partie occidentale du pays habité par le peuple de Galles en Afrique, ensuite au Monoemugi, au Monomotapa, et enfin au cap de Bonne-Espérance. Cette ligne, qui est la plus grande longueur de l’ancien continent, est d’environ 3 600 lieues ; elle n’est interrompue que par la mer Caspienne et par la mer Rouge, dont les largeurs ne sont pas considérables, et on ne doit pas avoir égard à ces petites interruptions lorsque l’on considère, comme nous le faisons, la surface du globe divisée seulement en quatre parties.

Cette plus grande longueur se trouve en mesurant le continent en diagonale ; car, si on le mesure au contraire suivant les méridiens, on verra qu’il n’y a que 2 580 lieues depuis le cap Nord de Laponie jusqu’au cap de Bonne-Espérance, et qu’on traverse la mer Baltique dans sa longueur et la mer Méditerranée dans toute sa largeur, ce qui fait une bien moindre longueur et de plus grandes interruptions que par la première route ; à l’égard de toutes les autres distances qu’on pourrait mesurer dans l’ancien continent sous les mêmes méridiens, on les trouvera encore beaucoup plus petites que celle-ci, n’y ayant, par exemple, que 1 800 lieues depuis la pointe méridionale de l’île de Ceylan jusqu’à la côte septentrionale de la Nouvelle-Zemble. De même, si on mesure le continent parallèlement à l’équateur, on trouvera que la plus grande longueur sans interruption se trouve depuis la côte occidentale de l’Afrique à Trefana, jusqu’à Ningpo sur la côte orientale de la Chine, et qu’elle est environ de 2 800 lieues ; qu’une autre longueur sans interruption peut se mesurer depuis la pointe de la Bretagne à Brest jusqu’à la côte de la Tartarie chinoise, et qu’elle est environ de 2 300 lieues ; qu’en mesurant depuis Bergen en Norvège jusqu’à la côte de Kamtschatka, il n’y a plus que 1 800 lieues. Toutes ces lignes ont, comme l’on voit, beaucoup moins de longueur que la première. Ainsi la plus grande étendue de l’ancien continent est en effet depuis le cap oriental de la Tartarie la plus septentrionale jusqu’au cap de Bonne-Espérance, c’est-à-dire de 3600. (Voyez la première carte de Géographie.)

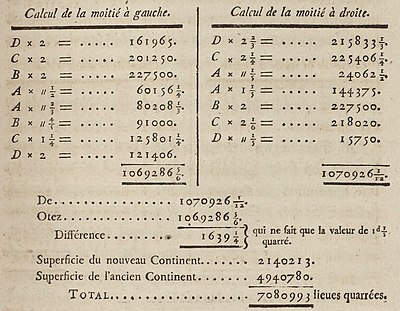

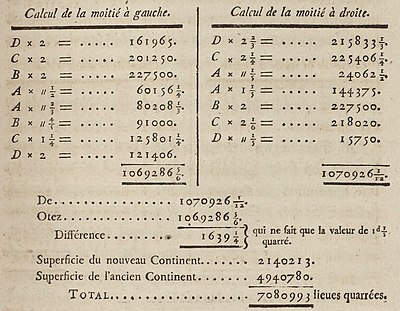

Cette ligne peut être regardée comme le milieu de la bande de terre qui compose l’ancien continent ; car, en mesurant l’étendue de la surface du terrain des deux côtés de cette ligne, je trouve qu’il y a dans la partie qui est à gauche 2 471 092 lieues carrées, et que, dans la partie qui est à droite de cette ligne, il y a 2 469 687 lieues carrées, ce qui est une égalité singulière, et qui doit faire présumer, avec une très grande vraisemblance, que cette ligne est le vrai milieu de l’ancien continent, en même temps qu’elle en est la plus grande longueur.

L’ancien continent a donc en tout environ 4 940 780 lieues carrées, ce qui ne fait pas une cinquième partie de la surface totale du globe ; et on peut regarder ce continent comme une large bande de terre inclinée à l’équateur d’environ 30 degrés.

À l’égard du nouveau continent, on peut le regarder aussi comme une bande de terre, dont la plus grande longueur doit être prise depuis l’embouchure du fleuve de la Plata jusqu’à cette contrée marécageuse qui s’étend au delà du lac des Assiniboïls ; cette route va de l’embouchure du fleuve de la Plata au lac Caracares, de là elle passe chez les Mataguais, chez les Chiriguanes, ensuite à Pocona, à Zongo, de Zongo chez les Zamas, les Marianas, les Moruas, de là à Santa-Fé et à Carthagène, puis par le golfe du Mexique à la Jamaïque, à Cuba, tout le long de la péninsule de la Floride, chez les Apalaches, les Chicachas, de là au fort Saint-Louis ou Crève-Cœur, au fort Le Sueur, et enfin chez les peuples qui habitent au delà du lac des Assiniboïls, où l’étendue des terres n’a pas encore été reconnue. (Voyez la seconde carte de Géographie.)

Cette ligne, qui n’est interrompue que par le golfe du Mexique, qu’on doit regarder comme une mer méditerranée, peut avoir environ deux mille cinq cents lieues de longueur, et elle partage le nouveau continent en deux parties égales, dont celle qui est à gauche a 1 069 286 56 lieues carrées de surface, et celle qui est à droite en a 1 070 926 112 ; cette ligne, qui fait le milieu de la bande du nouveau continent, est aussi inclinée à l’équateur d’environ 30 degrés, mais en sens opposé, en sorte que celle de l’ancien continent s’étendant du nord-est au sud-ouest, celle du nouveau s’étend du nord-ouest au sud-est ; et toutes ces terres ensemble, tant de l’ancien que du nouveau continent, font environ 7 080 993 lieues carrées, ce qui n’est pas, à beaucoup près, le tiers de la surface totale du globe qui en contient vingt-cinq millions.

On doit remarquer que ces deux lignes qui traversent les continents dans leurs plus grandes longueurs, et qui les partagent chacun en deux parties égales, aboutissent toutes les deux au même degré de latitude septentrionale et australe. On peut aussi observer que les deux continents font des avances opposées et qui se regardent, savoir, les côtes de l’Afrique depuis les îles Canaries jusqu’aux côtes de la Guinée, et celles de l’Amérique depuis la Guyane jusqu’à l’embouchure de Rio-Janeiro.

Il paraît donc que les terres les plus anciennes du globe sont les pays qui sont aux deux côtés de ces lignes à une distance médiocre, par exemple à 200 ou à 250 lieues de chaque côté ; et, en suivant cette idée qui est fondée sur les observations que nous venons de rapporter, nous trouverons dans l’ancien continent que les terres les plus anciennes de l’Afrique sont celles qui s’étendent depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu’à la mer Rouge et jusqu’à l’Egypte, sur une largeur d’environ 500 lieues, et que par conséquent toutes les côtes occidentales de l’Afrique, depuis la Guinée jusqu’au détroit de Gibraltar, sont des terres plus nouvelles. De même nous reconnaîtrons qu’en Asie, si on suit la ligne sur la même largeur, les terres les plus anciennes sont l’Arabie Heureuse et Déserte, la Perse et la Géorgie, le Turcomanie et une partie de la Tartarie indépendante, la Circassie et une partie de la Moscovie, etc., que par conséquent l’Europe est plus nouvelle, et peut-être aussi la Chine et la partie orientale de la Tartarie ; dans le nouveau continent, nous trouverons que la terre Magellanique, la partie orientale du Brésil, du pays des Amazones, de la Guyane et du Canada sont des pays nouveaux en comparaison du Tucuman, du Pérou, de la terre ferme et des îles du golfe du Mexique, de la Floride, du Mississipi et du Mexique. On peut encore ajouter à ces observations deux faits qui sont assez remarquables ; le vieux et le nouveau continent sont presque opposés l’un à l’autre ; l’ancien est plus étendu au nord de l’équateur qu’au sud, au contraire le nouveau l’est plus au sud qu’au nord de l’équateur ; le centre de l’ancien continent est à 16 ou 18 degrés de latitude nord, et le centre du nouveau est à 16 ou 18 degrés de latitude sud, en sorte qu’ils semblent faits pour se contre-balancer. Il y a encore un rapport singulier entre les deux continents, quoiqu’il me paraisse plus accidentel que ceux dont je viens de parler ; c’est que les deux continents seraient chacun partagés en deux parties qui seraient toutes quatre environnées de la mer de tous côtés sans deux petits isthmes, celui de Suez et celui de Panama.

Voilà ce que l’inspection attentive du globe peut nous fournir de plus général sur la division de la terre. Nous nous abstiendrons de faire sur cela des hypothèses et de hasarder des raisonnements qui pourraient nous conduire à de fausses conséquences ; mais, comme personne n’avait considéré sous ce point de vue la division du globe, j’ai cru devoir communiquer ces remarques. Il est assez singulier que la ligne qui fait la plus grande longueur des continents terrestres les partage en deux parties égales ; il ne l’est pas moins que ces deux lignes commencent et finissent aux mêmes degrés de latitude, et qu’elles soient toutes deux inclinées de même à l’équateur. Ces rapports peuvent tenir à quelque chose de général que l’on découvrira peut-être, et que nous ignorons. Nous verrons, dans la suite, à examiner plus en détail les inégalités de la figure des continents ; il nous suffit d’observer ici que les pays les plus anciens doivent être les plus voisins de ces lignes, et en même temps les plus élevés, et que les terres plus nouvelles en doivent être les plus éloignées, et en même temps les plus basses. Ainsi, en Amérique, la terre des Amazones, la Guyane et le Canada seront les parties les plus nouvelles : en jetant les yeux sur la carte de ces pays, on voit que les eaux y sont répandues de tous côtés ; qu’il y a un grand nombre de lacs et de très grands fleuves, ce qui indique encore que ces terres sont nouvelles ; au contraire, le Tucuman, le Pérou et le Mexique sont des pays très élevés, fort montueux, et voisins de la ligne qui partage le continent, ce qui semble prouver qu’ils sont plus anciens que ceux dont nous venons de parler. De même, toute l’Afrique est très montueuse, et cette partie du monde est fort ancienne ; il n’y a guère que l’Égypte, la Barbarie et les côtes occidentales de l’Afrique jusqu’au Sénégal, qu’on puisse regarder comme de nouvelles terres. L’Asie est aussi une terre ancienne, et peut-être la plus ancienne de toutes, surtout l’Arabie, la Perse et la Tartarie ; mais les inégalités de cette vaste partie du monde demandent, aussi bien que celles de l’Europe, un détail que nous renvoyons à un autre article. On pourrait dire, en général, que l’Europe est un pays nouveau : la tradition sur la migration des peuples et sur l’origine des arts et des sciences paraît l’indiquer ; il n’y a pas longtemps qu’elle était encore remplie de marais et couverte de forêts, au lieu que, dans les pays très anciennement habités, il y a peu de bois, peu d’eau, point de marais, beaucoup de landes et de bruyères ; une grande quantité de montagnes dont les sommets sont secs et stériles, car les hommes détruisent les bois, contraignent les eaux, resserrent les fleuves, dessèchent les marais, et avec le temps ils donnent à la terre une face toute différente de celle des pays inhabités ou nouvellement peuplés.

Les anciens ne connaissaient qu’une très petite partie du globe ; l’Amérique entière, les terres arctiques, la terre australe et Magellanique, une grande partie de l’intérieur de l’Afrique leur étaient entièrement inconnues ; ils ne savaient pas que la zone torride était habitée, quoiqu’ils eussent navigué tout autour de l’Afrique, car il y a 2 200 ans que Néco, roi d’Égypte, donna des vaisseaux à des Phéniciens qui partirent de la mer Rouge, côtoyèrent l’Afrique, doublèrent le cap de Bonne-Espérance, et, ayant employé deux ans à faire ce voyage, ils entrèrent la troisième année dans le détroit de Gibraltar. (Voyez Hérodote, lib. iv.) Cependant les anciens ne connaissaient pas la propriété qu’a l’aimant de se diriger vers les pôles du monde, quoiqu’ils connussent celle qu’il a d’attirer le fer ; ils ignoraient la cause générale du flux et du reflux de la mer ; ils n’étaient pas sûrs que l’océan environnât le globe sans interruption : quelques-uns, à la vérité, l’ont soupçonné, mais avec si peu de fondement qu’aucun n’a osé dire ni même conjecturer qu’il était possible de faire le tour du monde. Magellan a été le premier qui l’ait fait, en l’année 1519, dans l’espace de 1 124 jours. François Drake a été le second, en 1577, et il l’a fait en 1 056 jours. Ensuite Thomas Cavendish a fait ce grand voyage en 777 jours, dans l’année 1586 ; ces fameux voyageurs ont été les premiers qui aient démontré physiquement la sphéricité et l’étendue de la circonférence terrestre ; car les anciens étaient aussi fort éloignés d’avoir une juste mesure de cette circonférence du globe, quoiqu’ils y eussent beaucoup travaillé. Les vents généraux et réglés, et l’usage qu’on en peut faire pour les voyages de long cours, leur étaient aussi absolument inconnus ; ainsi, on ne doit pas être surpris du peu de progrès qu’ils ont fait dans la géographie, puisque aujourd’hui, malgré toutes les connaissances que l’on a acquises par le secours des sciences mathématiques et par les découvertes des navigateurs, il reste encore bien des choses à trouver et de vastes contrées à découvrir. Presque toutes les terres qui sont du côté du pôle antarctique nous sont inconnues : on sait seulement qu’il y en a, et qu’elles sont séparées de tous les autres continents par l’océan ; il reste aussi beaucoup de pays à découvrir du côté du pôle arctique, et l’on est obligé d’avouer, avec quelque espèce de regret, que depuis plus d’un siècle l’ardeur pour découvrir de nouvelles terres s’est extrêmement ralentie ; on a préféré, et peut-être avec raison, l’utilité qu’on a trouvée à faire valoir celles qu’on connaissait à la gloire d’en conquérir de nouvelles.

Cependant la découverte de ces terres australes serait un grand objet de curiosité, et pourrait être utile ; on n’a reconnu de ce côté-là que quelques côtes, et il est fâcheux que les navigateurs qui ont voulu tenter cette découverte en différents temps aient presque toujours été arrêtés par des glaces qui les ont empêchés de prendre terre. La brume, qui est fort considérable dans ces parages, est encore un obstacle : cependant, malgré ces inconvénients, il est à croire qu’en partant du cap de Bonne-Espérance en différentes saisons, on pourrait enfin reconnaître une partie de ces terres, lesquelles jusqu’ici font un monde à part.

Il y aurait encore un autre moyen qui peut-être réussirait mieux ; comme les glaces et les brumes paraissent avoir arrêté tous les navigateurs qui ont entrepris la découverte des terres australes par l’océan Atlantique, et que les glaces se sont présentées dans l’été de ces climats aussi bien que dans les autres saisons, ne pourrait-on pas se promettre un meilleur succès en changeant de route ? Il me semble qu’on pourrait tenter d’arriver à ces terres par la mer Pacifique, en partant de Baldivia ou d’un autre port de la côte du Chili, et traversant cette mer sous le 50e degré de latitude sud. Il n’y a aucune apparence que cette navigation, qui n’a jamais été faite, fût périlleuse, et il est probable qu’on trouverait dans cette traversée de nouvelles terres ; car ce qui nous reste à connaître du côté du pôle austral est si considérable, qu’on peut, sans se tromper, l’évaluer à plus du quart de la superficie du globe, en sorte qu’il peut y avoir dans ces climats un continent terrestre aussi grand que l’Europe, l’Asie et l’Afrique prises toutes trois ensemble. Comme nous ne connaissons point du tout cette partie du globe, nous ne pouvons pas savoir au juste la proportion qui est entre la surface de la terre et celle de la mer ; seulement, autant qu’on en peut juger par l’inspection de ce qui est connu, il paraît qu’il y a plus de mer que de terre.

Si l’on veut avoir une idée de la quantité énorme d’eau que contiennent les mers, on peut supposer une profondeur commune et générale à l’océan, et, en ne la faisant que de deux cents toises ou de la dixième partie d’une lieue, on verra qu’il y a assez d’eau pour couvrir le globe entier d’une hauteur de six cents pieds d’eau ; et si on veut réduire cette eau dans une seule masse, on trouvera qu’elle fait un globe de plus de soixante lieues de diamètre.

Les navigateurs prétendent que le continent des terres australes est beaucoup plus froid que celui du pôle arctique ; mais il n’y a aucune apparence que cette opinion soit fondée, et probablement elle n’a été adoptée des voyageurs, que parce qu’ils ont trouvé des glaces à une latitude où l’on n’en trouve presque jamais dans nos mers septentrionales, mais cela peut venir de quelques causes particulières. On ne trouve plus de glaces dès le mois d’avril en deçà des 67e et 68e degrés de latitude septentrionale, et les sauvages de l’Acadie et du Canada disent que, quand elles ne sont pas toutes fondues dans ce mois-là, c’est une marque que le reste de l’année sera froid et pluvieux. En 1725, il n’y eut, pour ainsi dire, point d’été, et il plut presque continuellement ; aussi non-seulement les glaces des mers septentrionales n’étaient pas fondues au mois d’avril au 67e degré, mais même on en trouva au 15 juin vers le 41e ou 42e degré. (Voyez l’Hist. de l’Acad., année 1725.)

On trouve une grande quantité de ces glaces flottantes dans la mer du Nord, surtout à quelque distance des terres ; elles viennent de la mer de Tartarie dans celle de la Nouvelle-Zélande et dans les autres endroits de la mer Glaciale. J’ai été assuré, par des gens dignes de foi, qu’un capitaine anglais, nommé Monson, au lieu de chercher un passage entre les terres du nord pour aller à la Chine, avait dirigé sa route droit au pôle et en avait approché jusqu’à deux degrés ; que, dans cette route, il avait trouvé une haute mer sans aucune glace, ce qui prouve que les glaces se forment auprès des terres et jamais en pleine mer ; car quand même on voudrait supposer, contre toute apparence, qu’il pourrait faire assez froid au pôle pour que la superficie de la mer fût glacée, on ne concevrait pas mieux comment ces énormes glaces qui flottent pourraient se former, si elles ne trouvaient pas un point d’appui contre les terres, d’où ensuite elles se détachent par la chaleur du soleil. Les deux vaisseaux que la Compagnie des Indes envoya en 1739 à la découverte des terres australes trouvèrent des glaces à une latitude de 47 ou 48 degrés ; mais ces glaces n’étaient pas fort éloignées des terres, puisqu’ils les reconnurent, sans cependant pouvoir y aborder. (Voyez, sur cela, la Carte de M. Buache, 1739.) Ces glaces doivent venir des terres intérieures et voisines du pôle austral, et on peut conjecturer qu’elles suivent le cours de plusieurs grands fleuves dont ces terres inconnues sont arrosées, de même que le fleuve Oby, le Jenisca et les autres grandes rivières qui tombent dans les mers du Nord, entraînent les glaces qui bouchent pendant la plus grande partie de l’année le détroit de Waigats, et rendent inabordable la mer de Tartarie par cette route, tandis qu’au delà de la Nouvelle-Zemble et plus près des pôles où il y a peu de fleuves et de terres, les glaces sont moins communes et la mer est plus navigable ; en sorte que, si on voulait encore tenter le voyage de la Chine et du Japon par les mers du Nord, il faudrait peut-être, pour s’éloigner le plus des terres et des glaces, diriger sa route droit au pôle, et chercher les plus hautes mers, où certainement il n’y a que peu ou point de glaces ; car on sait que l’eau salée peut sans se geler devenir beaucoup plus froide que l’eau douce glacée, et par conséquent le froid excessif du pôle peut bien rendre l’eau de la mer plus froide que la glace, sans que pour cela la surface de la mer se gèle, d’autant plus qu’à 80 ou 82 degrés, la surface de la mer, quoique mêlée de beaucoup de neige et d’eau douce, n’est glacée qu’auprès des côtes. En recueillant les témoignages des voyageurs sur le passage de l’Europe à la Chine par la mer du Nord, il paraît qu’il existe, et que, s’il a été si souvent tenté inutilement, c’est parce qu’on a toujours craint de s’éloigner des terres et de s’approcher du pôle ; les voyageurs l’ont peut-être regardé comme un écueil.

Cependant Guillaume Barents qui avait échoué, comme d’autres, dans son voyage du Nord, ne doutait pas qu’il n’y eût un passage, et que, s’il se fût plus éloigné des terres, il n’eût trouvé une mer libre et sans glaces. Des voyageurs moscovites, envoyés par le czar pour reconnaître les mers du Nord, rapportèrent que la Nouvelle-Zemble n’est point une île, mais une terre ferme du continent de la Tartarie, et qu’au nord de la Nouvelle-Zemble c’est une mer libre et ouverte. Un voyageur hollandais nous assure que la mer jette de temps en temps, sur la côte de Corée et du Japon, des baleines qui ont sur le dos des harpons anglais et hollandais. Un autre Hollandais avait prétendu avoir été jusque sous le pôle, et il assurait qu’il y faisait aussi chaud qu’il fait à Amsterdamen été. Un Anglais nommé Goulden, qui avait fait plus de trente voyages en Groenland, rapporta au roi Charles II que deux vaisseaux hollandais avec lesquels il faisait voile, n’ayant point trouvé de baleines à la côte de l’île d’Edges, résolurent d’aller plus au nord, et qu’étant de retour au bout de quinze jours, ces Hollandais lui dirent qu’ils avaient été jusqu’au 89e degré de latitude, c’est-à-dire à un degré du pôle, et que là ils n’avaient point trouvé de glaces, mais une mer libre et ouverte, fort profonde et semblable à celle de la baie de Biscaye, et qu’ils lui montrèrent quatre journaux des deux vaisseaux, qui attestaient la même chose et s’accordaient à fort peu de chose près. Enfin il est rapporté, dans les Transactions philosophiques, que deux navigateurs, qui avaient entrepris de découvrir ce passage, firent une route de 300 lieues à l’orient de la Nouvelle-Zemble, mais qu’étant de retour la Compagnie des Indes, qui avait intérêt que ce passage ne fût pas découvert, empêcha ces navigateurs de retourner. (Voyez le Recueil des voyages du Nord, page 200.) Mais la Compagnie des Indes de Hollande crut, au contraire, qu’il était de son intérêt de trouver ce passage ; l’ayant tenté inutilement du côté de l’Europe, elle le fit chercher du côté du Japon, et elle aurait apparemment réussi, si l’empereur du Japon n’eût pas interdit aux étrangers tout navigation du côté des terres de Jesso. Ce passage ne peut donc se trouver qu’en allant droit au pôle au delà du Spitzberg, ou bien en suivant le milieu de la haute mer, entre la Nouvelle-Zembleet le Spitzberg, sous le 79e degré de latitude : si cette mer a une largeur considérable, on ne doit pas craindre de la trouver glacée à cette latitude, et pas même sous le pôle, par les raisons que nous avons alléguées ; en effet, il n’y a pas d’exemple qu’on ait trouvé la surface de la mer glacée au large et à une distance considérable des côtes ; le seul exemple d’une mer totalement glacée est celui de la mer Noire ; elle est étroite et peu salée, et elle reçoit une très grande quantité de fleuves qui viennent des terres septentrionales et qui y apportent des glaces ; aussi elle gèle quelquefois au point que sa surface est entièrement glacée, même à une profondeur considérable, et, si on en croit les historiens, elle gela, du temps de l’empereur Copronyme, de trente coudées d’épaisseur, sans compter vingt coudées de neige qu’il y avait par-dessus la glace : ce fait me paraît exagéré, mais il est sûr qu’elle gèle presque tous les hivers, tandis que les hautes mers, qui sont de mille lieues plus près du pôle, ne gèlent pas ; ce qui ne peut venir que de la différence de la salure et du peu de glaces qu’elles reçoivent par les fleuves, en comparaison de la quantité énorme de glaçons qu’ils transportent dans la mer Noire.

Ces glaces, que l’on regarde comme des barrières qui s’opposent à la navigation vers les pôles et à la découverte des terres australes, prouvent seulement qu’il y a de très grands fleuves dans le voisinage des climats où on les a rencontrées ; par conséquent, elles nous indiquent aussi qu’il y a de vastes continents d’où ces fleuves tirent leur origine, et on ne doit pas se décourager à la vue de ces obstacles ; car, si l’on y fait attention, l’on reconnaîtra aisément que ces glaces ne doivent être que dans de certains endroits particuliers ; qu’il est presque impossible que dans le cercle entier, que nous pouvons imaginer terminer les terres australes du côté de l’équateur, il y ait partout de grands fleuves qui charrient des glaces, et que par conséquent il y a grande apparence qu’on réussirait en dirigeant sa route vers quelque autre point de ce cercle. D’ailleurs, la description que nous ont donnée Dampier et quelques autres voyageurs du terrain de la Nouvelle-Hollande nous peut faire soupçonner que cette partie du globe qui avoisine les terres australes, et qui peut-être en fait partie, est un pays moins ancien que le reste de ce continent inconnu. La Nouvelle-Hollande est une terre basse, sans eaux, sans montagnes, peu habitée, dont les naturels sont sauvages et sans industrie ; tout cela concourt à nous faire penser qu’ils pourraient être dans ce continent à peu près ce que les sauvages des Amazones ou du Paraguay sont en Amérique. On a trouvé des hommes policés, des empires et des rois au Pérou, au Mexique, c’est-à-dire dans les contrées de l’Amérique les plus élevées, et par conséquent les plus anciennes ; les sauvages, au contraire, se sont trouvés dans les contrées les plus basses et les plus nouvelles : ainsi on peut présumer que, dans l’intérieur des terres australes, on trouverait aussi des hommes réunis en société dans les contrées élevées, d’où ces grands fleuves qui amènent à la mer ces glaces prodigieuses tirent leur source.

L’intérieur de l’Afrique nous est inconnu, presque autant qu’il l’était aux anciens ; ils avaient, comme nous, fait le tour de cette presqu’île par mer ; mais, à la vérité, ils ne nous avaient laissé ni cartes ni description de ces côtes. Pline nous dit qu’on avait, dès le temps d’Alexandre, fait le tour de l’Afrique, qu’on avait reconnu dans la mer d’Arabie des débris de vaisseaux espagnols, et que Hannon, général carthaginois, avait fait le voyage depuis Gadès jusqu’à la mer d’Arabie, qu’il avait même donné par écrit la relation de ce voyage. Outre cela, dit-il, Cornelius Nepos nous apprend que de son temps un certain Eudoxe, persécuté par le roi Lathurus, fut obligé de s’enfuir ; qu’étant parti du golfe Arabique, il était arrivé à Gadès, et qu’avant ce temps on commerçait d’Espagne en Éthiopie par la mer. (Voyez Pline, Hist. nat., tom. I, lib. 2.) Cependant, malgré ces témoignages des anciens, on s’était persuadé qu’ils n’avaient jamais doublé le cap de Bonne-Espérance, et l’on a regardé comme une découverte nouvelle cette route que les Portugais ont prise les premiers pour aller aux grandes Indes : on ne sera peut-être pas fâché de voir ce qu’on en croyait dans le ixe siècle.

« On a découvert de notre temps une chose toute nouvelle, et qui était inconnue autrefois à ceux qui ont vécu avant nous. Personne ne croyait que la mer qui s’étend depuis les Indes jusqu’à la Chine eût communication avec la mer de Syrie, et on ne pouvait se mettre cela dans l’esprit. Voici ce qui est arrivé de notre temps, selon ce que nous en avons appris : On a trouvé dans la mer de Roum ou Méditerranée les débris d’un vaisseau arabe que la tempête avait brisé, et tous ceux qui le montaient étant péris, les flots l’ayant mis en pièces, elles furent portées par le vent et par la vague jusque dans la mer des Cozars, et de là au canal de la mer Méditerranée, d’où elles furent enfin jetées sur la côte de Syrie. Cela fait voir que la mer environne tout le pays de la Chine et de Cila, l’extrémité du Turquestan et le pays des Cozars ; qu’ensuite elle coule par le détroit jusqu’à ce qu’elle baigne la côte de Syrie. La preuve est tirée de la construction du vaisseau dont nous venons de parler ; car il n’y a que les vaisseaux de Siraf, dont la fabrique est telle que les bordages ne sont point cloués, mais joints ensemble d’une manière particulière, de même que s’ils étaient cousus ; au lieu que ceux de tous les vaisseaux de la mer Méditerranée et de la côte de Syrie sont cloués, et ne sont pas joints de cette manière. » (Voyez les Anciennes relations des Voyages faits par terre à la Chine, p. 53 et 54.)

Voici ce qu’ajoute le traducteur de cette ancienne relation.

« Abuziel remarque comme une chose nouvelle et fort extraordinaire, qu’un vaisseau fut porté de la mer des Indes sur les côtes de Syrie. Pour trouver le passage dans la mer Méditerranée, il suppose qu’il y a une grande étendue de mer au-dessus de la Chine, qui a communication avec la mer des Cozars, c’est-à-dire de Moscovie. La mer qui est au delà du cap des Courants était entièrement inconnue aux Arabes à cause du péril extrême de la navigation, et le continent était habité par des peuples si barbares, qu’il n’était pas facile de les soumettre ni même de les civiliser par le commerce. Les Portugais ne trouvèrent depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu’à Soffala aucuns Maures établis, comme ils en trouvèrent depuis dans toutes les villes maritimes jusqu’à la Chine. Cette ville était la dernière que connaissaient les géographes ; mais ils ne pouvaient dire si la mer avait communication par l’extrémité de l’Afrique avec la mer de Barbarie, et ils se contentaient de la décrire jusqu’à la côte de Zinge, qui est celle de la Cafrerie ; c’est pourquoi nous ne pouvons douter que la première découverte du passage de cette mer par le cap de Bonne-Espérance n’ait été faite par les Européens sous la conduite de Vasco de Gama, ou au moins quelques années avant qu’il doublât le cap, s’il est vrai qu’il se soit trouvé des cartes marines plus anciennes que cette navigation, où le cap était marqué sous le nom de Fronteira da Afriqua. Antoine Galvan témoigne, sur le rapport de Francisco de Sousa Tavares, qu’en 1528 l’infant dom Fernand lui fit voir une semblable carte qui se trouvait dans le monastère d’Acoboca, et qui était faite il y avait 120 ans, peut-être sur celle qu’on dit être à Venise dans le trésor de Saint-Marc, et qu’on croit avoir été copiée sur celle de Marc Paolo, qui marque aussi la pointe de l’Afrique, selon le témoignage de Ramusio, etc. » L’ignorance de ces siècles au sujet de la navigation autour de l’Afrique paraîtra peut-être moins singulière que le silence de l’éditeur de cette ancienne relation au sujet des passages d’Hérodote, de Pline, etc., que nous avons cités, et qui prouvent que les anciens avaient fait le tour de l’Afrique.

Quoi qu’il en soit, les côtes de l’Afrique nous sont actuellement bien connues ; mais, quelques tentatives qu’on ait faites pour pénétrer dans l’intérieur du pays, on n’a pu parvenir à le connaître assez pour en donner des relations exactes. Il serait cependant fort à souhaiter que, par le Sénégal ou par quelque autre fleuve, on pût remonter bien avant dans les terres et s’y établir ; on y trouverait, selon toutes les apparences, un pays aussi riche en mines précieuses que l’est le Pérou ou le Brésil, car on sait que les fleuves de l’Afrique charrient beaucoup d’or ; et comme ce continent est un pays de montagnes très élevées, et que d’ailleurs il est situé sous l’équateur, il n’est pas douteux qu’il ne contienne, aussi bien que l’Amérique, les mines des métaux les plus pesants, et les pierres les plus compactes et les plus dures.

La vaste étendue de la Tartarie septentrionale et orientale n’a été reconnue que dans ces derniers temps. Si les cartes des Moscovites sont justes, on connaît à présent les côtes de toute cette partie de l’Asie, et il parait que, depuis la pointe de la Tartarie orientale jusqu’à l’Amérique septentrionale, il n’y a guère qu’un espace de quatre ou cinq cents lieues ; on a même prétendu tout nouvellement que ce trajet était bien plus court, car, dans la Gazette d’Amsterdam du 24 janvier 1747, il est dit à l’article de Pétersbourg que M. Stoller avait découvert au delà de Kamtschatka une des îles de l’Amérique septentrionale, et qu’il avait démontré qu’on pouvait y aller des terres de l’empire de Russie par un petit trajet. Des jésuites et d’autres missionnaires ont aussi prétendu avoir reconnu en Tartarie des sauvages qu’ils avaient catéchisés en Amérique, ce qui supposerait en effet que le trajet serait encore bien plus court. (Voyez l’Histoire de la Nouvelle-France, par le Père Charlevoix, t. III, p. 30 et 31.) Cet auteur prétend même que les deux continents de l’ancien et du nouveau monde se joignent par le nord, et il dit que les dernières navigations des Japonais donnent lieu de juger que le trajet dont nous avons parlé n’est qu’une baie, au-dessus de laquelle on peut passer par terre d’Asie en Amérique ; mais cela demande confirmation, car jusqu’à présent on a cru, avec quelque sorte de vraisemblance, que le continent du pôle arctique est séparé en entier des autres continents, aussi bien que celui du pôle antarctique.

L’astronomie et l’art de la navigation sont portés à un si haut point de perfection, qu’on peut raisonnablement espérer d’avoir un jour une connaissance exacte de la surface entière du globe. Les anciens n’en connaissaient qu’une assez petite partie, parce que, n’ayant pas la boussole, ils n’osaient se hasarder dans les hautes mers. Je sais bien que quelques gens ont prétendu que les Arabes avaient inventé la boussole, et s’en étaient servis longtemps avant nous pour voyager sur la mer des Indes et commercer jusqu’à la Chine (Voy. l’Abrégé de l’Hist. des Sarrasins de Bergeron, p. 119) ; mais cette opinion m’a toujours paru dénuée de toute vraisemblance, car il n’y a aucun mot dans les langues arabe, turque ou persane qui puisse signifier la boussole ; ils se servent du mot italien bossola ; ils ne savent pas même encore aujourd’hui faire des boussoles ni aimanter les aiguilles, et ils achètent des Européens celles dont ils se servent. Ce que dit le Père Martini au sujet de cette invention ne me paraît guère mieux fondé ; il prétend que les Chinois connaissaient la boussole depuis plus de trois mille ans (Voyez Hist. Sinica, p. 106) ; mais, si cela est, comment est-il arrivé qu’ils en aient fait si peu d’usage ? Pourquoi prenaient-ils dans leurs voyages à la Cochinchine une route beaucoup plus longue qu’il n’était nécessaire ? Pourquoi se bornaient-ils à faire toujours les mêmes voyages dont les plus grands étaient à Java et à Sumatra ? Et pourquoi n’auraient-ils pas découvert avant les Européens une infinité d’îles abondantes et de terres fertiles dont ils sont voisins, s’ils avaient eu l’art de naviguer en pleine mer ? car, peu d’années après la découverte de cette merveilleuse propriété de l’aimant, les Portugais firent de très grands voyages : ils doublèrent le cap de Bonne-Espérance, ils traversèrent les mers de l’Afrique et des Indes, et, tandis qu’ils dirigeaient toutes leurs vues du côté de l’orient et du midi, Christophe Colomb tourna les siennes vers l’occident.

Pour peu qu’on y fît attention, il était fort aisé de deviner qu’il y avait des espaces immenses vers l’occident ; car, en comparant la partie connue du globe, par exemple, la distance de l’Espagne à la Chine, et faisant attention au mouvement de révolution ou de la terre ou du ciel, il était aisé de voir qu’il restait à découvrir une bien plus grande étendue vers l’occident que celle qu’on connaissait vers l’orient. Ce n’est donc pas par le défaut des connaissances astronomiques que les anciens n’ont pas trouvé le nouveau monde, mais uniquement par le défaut de la boussole ; les passages de Platon et d’Aristote, où ils parlent de terres fort éloignées au delà des colonnes d’Hercule, semblent indiquer que quelques navigateurs avait été poussés par la tempête jusqu’en Amérique, d’où ils n’étaient revenus qu’avec des peines infinies ; et on peut conjecturer que, quand même les anciens auraient été persuadés de l’existence de ce continent par la relation de ces navigateurs, ils n’auraient pas même pensé qu’il fût possible de s’y frayer des routes, n’ayant aucun guide, aucune connaissance de la boussole.

J’avoue qu’il n’est pas absolument impossible de voyager dans les hautes mers sans boussole, et que des gens bien déterminés auraient pu entreprendre d’aller chercher le nouveau monde en se conduisant seulement par les étoiles voisines du pôle. L’astrolabe surtout étant connu des anciens, il pouvait leur venir dans l’esprit de partir de France ou d’Espagne et de faire route vers l’occident, en laissant toujours l’étoile polaire à droite, et en prenant souvent hauteur pour se conduire à peu près sous le même parallèle ; c’est sans doute de cette façon que les Carthaginois, dont parle Aristote, trouvèrent le moyen de revenir de ces terres éloignées, en laissant l’étoile polaire à gauche ; mais on doit convenir qu’un pareil voyage ne pouvait être regardé que comme une entreprise téméraire, et que, par conséquent, nous ne devons pas être étonnés que les anciens n’en aient pas même conçu le projet.

On avait déjà découvert du temps de Christophe Colomb les Açores, les Canaries, Madère : on avait remarqué que, lorsque les vents d’ouest avaient régné longtemps, la mer amenait sur les côtes de ces îles des morceaux de bois étrangers, des cannes d’une espèce inconnue, et même des corps morts qu’on reconnaissait à plusieurs signes n’être ni Européens ni Africains. (Voyez l’Histoire de Saint-Domingue par le Père Charlevoix, t. Ier, p. 66 et suivantes.) Colomb lui-même remarqua que, du côté de l’ouest, il venait certains vents qui ne duraient que quelques jours, et qu’il se persuada être des vents de terre : cependant, quoiqu’il eût sur les anciens tous ces avantages, et la boussole, les difficultés qui restaient à vaincre étaient encore si grandes, qu’il n’y avait que le succès qui pût justifier l’entreprise ; car supposons pour un instant que le continent du nouveau monde eût été plus éloigné, par exemple à 1 000, à 1 500 lieues plus loin qu’il n’est en effet, chose que Colomb ne pouvait ni savoir ni prévoir, il n’y serait pas arrivé, et peut-être ce grand pays serait-il encore inconnu. Cette conjecture est d’autant mieux fondée que Colomb, quoique le plus habile navigateur de son siècle, fut saisi de frayeur et d’étonnement dans son second voyage au nouveau monde ; car, comme la première fois il n’avait trouvé que des îles, il dirigea sa route plus au midi pour tâcher de découvrir une terre ferme, et il fut arrêté par les courants, dont l’étendue considérable et la direction toujours opposée à sa route, l’obligèrent à retourner pour chercher terre à l’occident ; il s’imaginait que ce qui l’avait empêché d’avancer du côté du midi n’était pas des courants, mais que la mer allait en s’élevant vers le ciel, et que peut-être l’un et l’autre se touchaient du côté du midi : tant il est vrai que, dans les trop grandes entreprises, la plus petite circonstance malheureuse peut tourner la tête et abattre le courage.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

À L’ARTICLE QUI A POUR TITRE : GÉOGRAPHIE.

I. — Sur l’étendue des continents terrestres.

J’ai dit que la ligne « que l’on peut tirer dans la plus grande longueur de l’ancien continent, est d’environ 3 600 lieues. » J’ai entendu des lieues comme on les compte aux environs de Paris, de 2 000 ou 2 100 toises chacune, et qui sont d’environ 27 au degré.

Au reste, dans cet article de géographie générale, j’ai tâché d’apporter l’exactitude que demandent des sujets de cette espèce ; néanmoins il s’y est glissé quelques petites erreurs et quelques négligences. Par exemple : 1o je n’ai pas donné les noms adoptés ou imposés par les Français à plusieurs contrées de l’Amérique ; j’ai suivi en tout les globes anglais faits par Senex, de deux pieds de diamètre, sur lesquels les cartes que j’ai données ont été copiées exactement. Les Anglais sont plus justes que nous à l’égard des nations qui leur sont indifférentes ; ils conservent à chaque pays le nom originaire ou celui que leur a donné le premier qui les a découverts. Au contraire, nous donnons souvent nos noms français à tous les pays où nous abordons, et c’est de là que vient l’obscurité de la nomenclature géographique dans notre langue. Mais comme les lignes qui traversent les deux continents dans leur plus grande longueur sont bien indiquées dans mes cartes par les deux points extrêmes et par plusieurs autres points intermédiaires, dont les noms sont généralement adoptés, il ne peut y avoir sur cela aucune équivoque essentielle.

2o J’ai aussi négligé de donner le détail du calcul de la superficie des deux continents, parce qu’il est aisé de le vérifier sur un grand globe. Mais comme on a paru désirer ce calcul, le voici[1] tel que M. Robert de Vaugondi me l’a remis dans le temps. On verra qu’il en résulte, en effet, que dans la partie qui est à gauche de la ligne de partage, il y a 2 471 092 34 lieues carrées, et 2 469 687 lieues carrées dans la partie qui est à droite de la même ligne, et que par conséquent l’ancien continent contient en tout environ 4 940 780 lieues carrées, ce qui ne fait pas une cinquième partie de la surface entière du globe.

Et de même, la partie à gauche de la ligne de partage dans le nouveau continent contient 1 069 286 56 lieues carrées, et celle qui est à droite de la même ligne en contient 1 070 926 112, en tout 2 140 213 lieues environ : ce qui ne fait pas la moitié de la surface de l’ancien continent. Et les deux continents ensemble ne contenant que 7 080 993 lieues carrées, leur superficie ne fait pas à beaucoup près le tiers de la surface totale du globe, qui est environ de 26 millions de lieues carrées.

3o J’aurais dû donner la petite différence d’inclinaison qui se trouve entre les deux lignes qui partagent les deux continents ; je me suis contenté de dire qu’elles étaient l’une et l’autre inclinées à l’équateur d’environ 30 degrés et en sens opposés : ceci n’est en effet qu’un environ, celle de l’ancien continent l’étant d’un peu plus de 30 degrés, et celle du nouveau l’étant un peu moins. Si je me fusse expliqué comme je viens de le faire, j’aurais évité l’imputation qu’on m’a faite d’avoir tiré deux lignes d’inégale longueur sous le même angle entre deux parallèles ; ce qui prouverait, comme l’a dit un critique anonyme[2], que je ne sais pas les éléments de la géométrie.

4o J’ai négligé de distinguer la Haute et la Basse-Égypte ; en sorte que dans les pages 108 et 109, il y a une apparence de contradiction : il semble que dans le premier de ces endroits l’Égypte soit mise au rang des terres les plus anciennes, tandis que dans le second je la mets au rang des plus nouvelles. J’ai eu tort de n’avoir pas, dans ce passage, distingué, comme je l’ai fait ailleurs, la Haute-Égypte, qui est en effet une terre très ancienne, de la Basse-Égypte, qui est au contraire une terre très nouvelle.

II. — Sur la forme des continents.

Voici ce que dit sur la figure des continents l’ingénieux auteur de l’Histoire philosophique et politique des deux Indes :

« On croit être sûr aujourd’hui que le nouveau continent n’a pas la moitié de la surface du nôtre ; leur figure, d’ailleurs, offre des ressemblances singulières. Ils paraissent former comme deux bandes de terre qui partent du pôle arctique, et vont se terminer au midi, séparées à l’est et à l’ouest par l’océan qui les environne. Quels que soient et la structure de ces deux bandes, et le balancement ou la symétrie qui règne dans leur figure, on voit bien que leur équilibre ne dépend pas de leur position : c’est l’inconstance de la mer qui fait la solidité de la terre. Pour fixer le globe sur sa base, il fallait, ce me semble, un élément qui, flottant sans cesse autour de notre planète, pût contre-balancer par sa pesanteur toutes les autres substances, et par sa fluidité ramener cet équilibre que le combat et le choc des autres éléments auraient pu renverser. L’eau, par la mobilité de sa nature et par sa gravité tout ensemble, est infiniment propre à entretenir cette harmonie et ce balancement des parties du globe autour de son centre…

» Si les eaux qui baignent encore les entrailles du nouvel hémisphère n’en avaient pas inondé la surface, l’homme y aurait de bonne heure coupé les bois, desséché les marais, consolidé un sol pâteux…, ouvert une issue aux vents et donné des digues aux fleuves ; le climat y eût déjà changé. Mais un hémisphère en friche et dépeuplé ne peut annoncer qu’un monde récent, lorsque la mer voisine de ces côtes serpente encore sourdement dans ses veines[3]. »

Nous observons à ce sujet que, quoiqu’il y ait plus d’eau sur la surface de l’Amérique que sur celle des autres parties du monde, on ne doit pas en conclure qu’une mer intérieure soit contenue dans les entrailles de cette nouvelle terre. On doit se borner à inférer de cette grande quantité de lacs, de marais, de larges fleuves, que l’Amérique n’a été peuplée qu’après l’Asie, l’Afrique et l’Europe, où les eaux stagnantes sont en bien moins grande quantité : d’ailleurs, il y a mille autres indices qui démontrent qu’en général on doit regarder le continent de l’Amérique comme une terre nouvelle dans laquelle la nature n’a pas eu le temps d’acquérir toutes ses forces, ni celui de les manifester par une très nombreuse population.

III. — Sur les terres australes.

J’ajouterai à ce que j’ai dit des terres australes, que depuis quelques années on a fait de nouvelles tentatives pour y aborder et qu’on en a même découvert quelques points après être parti, soit du cap de Bonne-Espérance, soit de l’Île de France, mais que ces nouveaux voyageurs ont également trouvé des brumes, de la neige et des glaces dès le 46e ou le 47e degré. Après avoir conféré avec quelques-uns d’entre eux et ayant pris d’ailleurs toutes les informations que j’ai pu recueillir, j’ai vu qu’ils s’accordent sur ce fait, et que tous ont également trouvé des glaces à des latitudes beaucoup moins élevées qu’on n’en trouve dans l’hémisphère boréal ; ils ont aussi tous également trouvé des brumes à ces mêmes latitudes où ils ont rencontré des glaces, et cela dans la saison même de l’été de ces climats : il est donc très probable qu’au delà du 50e degré on chercherait en vain des terres tempérées dans cet hémisphère austral, où le refroidissement glacial s’est étendu beaucoup plus loin que dans l’hémisphère boréal. La brume est un effet produit par la présence ou par le voisinage des glaces ; c’est un brouillard épais, une espèce de neige très fine, suspendue dans l’air et qui le rend obscur : elle accompagne souvent les grandes glaces flottantes, et elle est perpétuelle sur les plages glacées.

Au reste, les Anglais ont fait tout nouvellement le tour de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zélande. Ces terres australes sont d’une étendue plus grande que l’Europe entière : celles de la Zélande sont divisées en plusieurs îles, mais celles de la Nouvelle-Hollande doivent plutôt être regardées comme une partie du continent de l’Asie, que comme une île du continent austral ; car la Nouvelle-Hollande n’est séparée que par un petit détroit de la terre des Papous ou Nouvelle-Guinée, et tout l’archipel, qui s’étend depuis les Philippines vers le sud jusqu’à la terre d’Arnheim dans la Nouvelle-Hollande, et jusqu’à Sumatra et Java, vers l’occident et le midi, paraît autant appartenir à ce continent de la Nouvelle-Hollande, qu’au continent de l’Asie méridionale.

M. le capitaine Cook, qu’on doit regarder comme le plus grand navigateur de ce siècle, et auquel l’on est redevable d’un nombre infini de nouvelles découvertes, a non seulement donné la carte des côtes de la Zélande et de la Nouvelle-Hollande, mais il a encore reconnu une grande étendue de mer dans la partie australe voisine de l’Amérique : il est parti de la pointe même de l’Amérique le 30 janvier 1769, et il a parcouru un grand espace sous le 60e degré, sans avoir trouvé des terres. On peut voir, dans la carte qu’il en a donnée, l’étendue de mer qu’il a reconnue, et sa route démontre que, s’il existe des terres dans cette partie du globe, elles sont fort éloignées du continent de l’Amérique, puisque la Nouvelle-Zélande, située entre le 35e et le 45e degré de latitude, en est elle-même très éloignée ; mais il faut espérer que quelques autres navigateurs, marchant sur les traces du capitaine Cook, chercheront à parcourir ces mers australes sous le 50e degré, et qu’on ne tardera pas à savoir si ces parages immenses, qui ont plus de deux mille lieues d’étendue, sont des terres ou des mers ; néanmoins je ne présume pas qu’au delà du 50e degré, les régions australes soient assez tempérées pour que leur découverte pût nous être utile.

IV. — Sur l’invention de la boussole.

Au sujet de l’invention de la boussole, je dois ajouter que, par le témoignage des auteurs chinois dont MM. Le Roux et de Guignes ont fait l’extrait, il paraît certain que la propriété qu’a le fer aimanté de se diriger vers les pôles a été très anciennement connue des Chinois. La forme de ces premières boussoles était une figure d’homme qui tournait sur un pivot et dont le bras droit montrait toujours le midi. Le temps de cette invention, suivant certaines chroniques de la Chine, est 1 115 ans avant l’ère chrétienne, et 2 700 ans selon d’autres. (Voyez l’Extrait des Annales de la Chine, par MM. Le Roux et de Guignes.) Mais malgré l’ancienneté de cette découverte, il ne paraît pas que les Chinois en aient jamais tiré l’avantage de faire de longs voyages.

Homère, dans l’Odyssée, dit que les Grecs se servirent de l’aimant pour diriger leur navigation lors du siège de Troie ; et cette époque est à peu près la même que celle des chroniques chinoises. Ainsi l’on ne peut guère douter que la direction de l’aimant vers le pôle, et même l’usage de la boussole pour la navigation, ne soient des connaissances anciennes, et qui datent de trois mille ans au moins.

V. — Sur la découverte de l’Amérique.

Sur ce que j’ai dit de la découverte de l’Amérique, un critique, plus judicieux que l’auteur des Lettres à un Américain, m’a reproché l’espèce de tort que je fais à la mémoire d’un aussi grand homme que Christophe Colomb : c’est, dit-il, le confondre avec ses matelots, que de penser qu’il a pu croire que la mer s’élevait vers le ciel, et que peut-être l’un et l’autre se touchaient du côté du midi. Je souscris de bonne grâce à cette critique, qui me paraît juste ; j’aurais dû atténuer ce fait que j’ai tiré de quelque relation ; car il est à présumer que ce grand navigateur devait avoir une notion très distincte de la figure du globe, tant par ses propres voyages que par ceux des Portugais au cap de Bonne-Espérance et aux Indes orientales. Cependant on sait que Colomb, lorsqu’il fut arrivé aux terres du nouveau continent, se croyait peu éloigné de celles de l’orient de l’Asie : comme l’on n’avait pas encore fait le tour du monde, il ne pouvait en connaître la circonférence et ne jugeait pas la terre aussi étendue qu’elle l’est en effet. D’ailleurs, il faut avouer que ce premier navigateur vers l’occident ne pouvait qu’être étonné de voir qu’au-dessous des Antilles il ne lui était pas possible de gagner les plages du midi, et qu’il était continuellement repoussé : cet obstacle subsiste encore aujourd’hui ; on ne peut aller des Antilles à la Guyane dans aucune saison, tant les courants sont rapides et constamment dirigés de la Guyane à ces îles. Il faut deux mois pour le retour, tandis qu’il ne faut que cinq ou six jours pour venir de la Guyane aux Antilles ; pour retourner, on est obligé de prendre le large à une très grande distance du côté de notre continent, d’où l’on dirige sa navigation vers la terre ferme de l’Amérique méridionale. Ces courants rapides et constants de la Guyane aux Antilles sont si violents qu’on ne peut les surmonter à l’aide du vent ; et, comme cela est sans exemple dans la mer Atlantique, il n’est pas surprenant que Colomb qui cherchait à vaincre ce nouvel obstacle, et qui, malgré toutes les ressources de son génie et de ses connaissances dans l’art de la navigation, ne pouvait avancer vers ces plages du midi, n’ait pensé qu’il y avait quelque chose de très extraordinaire et peut-être une élévation plus grande dans cette partie de la mer que dans aucune autre ; car ces courants de la Guyane aux Antilles coulent réellement avec autant de rapidité que s’ils descendaient d’un lieu plus élevé pour arriver à un endroit plus bas.

Les rivières, dont le mouvement peut causer les courants de Cayenne aux Antilles, sont :

1o Le fleuve des Amazones, dont l’impétuosité est très grande, l’embouchure large de soixante-dix lieues, et la direction plus au nord qu’au sud.

2o La rivière Ouassa, rapide et dirigée de même, et d’à peu près une lieue d’embouchure.

3o L’Oyapok, encore plus rapide que l’Ouassa et venant de plus loin, avec une embouchure à peu près égale.

4o L’Aprouak, à peu près de même étendue de cours et d’embouchure que l’Ouassa.

5o La rivière Kaw, qui est plus petite, tant de cours que d’embouchure, mais très rapide, quoiqu’elle ne vienne que d’une savane noyée à vingt-cinq ou trente lieues de la mer.

6o L’Oyak, qui est une rivière très considérable, qui se sépare en deux branches à son embouchure, pour former l’île de Cayenne : cette rivière Oyak en reçoit une autre à vingt ou vingt-cinq lieues de distance, qu’on appelle l’Oraput, laquelle est très impétueuse et qui prend sa source dans une montagne de rochers, d’où elle descend par des torrents très rapides.

7o L’un des bras de l’Oyak se réunit près de son embouchure avec la rivière de Cayenne, et ces deux rivières réunies ont plus d’une lieue de largeur ; l’autre bras de l’Oyak n’a guère qu’une demi-lieue.

8o La rivière de Kourou qui est très rapide et qui a plus d’une demi-lieue de largeur vers son embouchure, sans compter le Macousia, qui ne vient pas de loin, mais qui ne laisse pas de fournir beaucoup d’eau.

9o Le Sinamari, dont le lit est assez serré, mais qui est d’une grande impétuosité et qui vient de fort loin.

10o Le fleuve Marioni, dans lequel on a remonté très haut, quoiqu’il soit de la plus grande rapidité : il a plus d’une lieue d’embouchure, et c’est après l’Amazone le fleuve qui fournit la plus grande quantité d’eau ; son embouchure est nette, au lieu que les embouchures de l’Amazone et de l’Orénoque sont semées d’une grande quantité d’îles.

11o Les rivières de Surinam, de Berbiché et d’Essequebé, et quelques autres jusqu’à l’Orénoque, qui, comme l’on sait, est un fleuve très grand. Il paraît que c’est de leurs limons accumulés et des terres que ces rivières ont entraînées des montagnes que sont formées toutes les parties basses de ce vaste continent, dans le milieu duquel on ne trouve que quelques montagnes, dont la plupart ont été des volcans, et qui sont trop peu élevées pour que les neiges et les glaces puissent couvrir leurs sommets.

Il paraît donc que c’est par le concours de tous les courants de ce grand nombre de fleuves que s’est formé le courant général de la mer depuis Cayenne aux Antilles, ou plutôt depuis l’Amazone ; et ce courant général dans ces parages s’étend peut-être à plus de soixante lieues de distance de la côte orientale de la Guyane.

- Notes de Buffon.

- ↑ Calcul de notre continent par lieues géométriques carrées, le degré d’un grand cercle, étant de vingt-cinq lieues.

Calcul du continent de l’Amérique, suivant les mêmes mesures que les présentes.

Calcul du continent de l’Amérique, suivant les mêmes mesures que les présentes.

- ↑ Lettres à un Américain.

- ↑ Histoire politique et philosophique. Amsterdam, 1772, t. VI, p. 282 et suiv.