Sur les dieux de la Grèce, de l’Italie et de l’Inde

Quand les faits ne viennent pas à l’appui des raisonnemens, il y a de la témérité à prétendre qu’un peuple idolâtre ait emprunté d’un autre peuple ses dieux, ses cérémonies et ses dogmes. L’imagination, cette faculté qui ne reconnoît point de bornes, l’imposture et la folie, peuvent créer des dieux de toutes les formes et de toutes les dimensions, dans des contrées qui n’ont ensemble aucun rapport ; mais lorsque différens systèmes de polythéisme présentent des traits de ressemblance trop marqués pour être l’effet du hasard, sans que la fantaisie ou le préjugé colore le tableau et ajoute à la ressemblance, nous ne pouvons guère nous empêcher de croire qu’il a existé, de temps immémorial, quelque liaison entre les différens peuples qui les ont adoptés. Je me propose d’indiquer dans cet Essai une ressemblance de ce genre entre le culte populaire des anciens habitans de la Grèce et de l’Italie, et celui des Hindous(1). D’un autre côté, il existe beaucoup d’analogie entre leurs étranges religions et celles de l’Égypte, de la Chine, de la Perse, de la Phrygie, de la Phénicie et de la Syrie, auxquelles nous ne risquons rien d’ajouter celles de quelques royaumes méridionaux, et même des îles de l’Amérique, tandis que le système gothique, qui prit le dessus dans les régions septentrionales de l’Europe, non-seulement avoit de l’analogie avec ceux de la Grèce et de l’Italie, mais étoit presque le même sous un autre costume, avec une broderie d’images visiblement asiatiques. Si j’établis ces propositions d’une manière satisfaisante, il nous sera permis d’en conclure une union ou affinité générale entre les habitans les plus distingués du monde primitif, à l’époque trop reculée où ils s’écartèrent de l’adoration raisonnable du seul vrai Dieu.

Il paroît que les sources de toutes les mythologies sont au nombre de quatre, 1.° La vérité historique ou naturelle a été convertie en fable par l’ignorance, l’imagination, la flatterie ou la stupidité. C’est ainsi qu’on imagina qu’un roi de Crète, dont on avoit découvert le tombeau dans cette île, étoit le dieu de l’olympe ; et que Minos, législateur de ce pays, étoit son fils, et rendoit la justice aux âmes des morts. De là naquit également, selon toute apparence, le conte de Cadmus, ainsi que Bochart le prouve savamment(2) ; de là vint que les fanaux ou les volcans furent des géans n’ayant qu’un œil, et des monstres vomissant des flammes, et que l’aspect de deux rochers, dans certaines positions, fit supposer aux navigateurs qu’ils mettoient en pièces tous les navires qui tâchoient de passer dans leur intervalle. L’Odyssée, et les poèmes qui célèbrent l’expédition des Argonautes, pourroient fournir quantité d’autres exemples de ces fictions extravagantes. Moins nous nous étendrons sur les étoiles Juliennes, sur les apothéoses de princes ou de guerriers, sur les autels érigés au plus vil des hommes à côté de ceux d’Apollon, et sur les titres divins décernés à des misérables tels que Caïus Octavianus, moins nous exposerons au grand jour l’infamie dont se couvrirent de graves sénateurs et des poètes élégans, ou le sot délire de la multitude : mais il est certain que l’absurde apothéose de quelques hommes vraiment grands, ou de petits hommes faussement appelés grands, a produit des erreurs grossières dans toutes les parties du monde idolâtre. 2.° Leur seconde source paroît avoir été une admiration excessive des corps célestes, et, au bout d’un certain temps, les systèmes et les calculs des astronomes. De là vint une portion considérable de la mythologie égyptienne et grecque ; le sabéisme(3) en Arabie, les types ou emblèmes persans de Mihr(4) ou du Soleil, l’extension prodigieuse du culte des élémens et des forces de la nature, et peut-être toute la chronologie artificielle des Chinois et des Indiens, avec l’invention des demi-dieux et des héros, pour remplir les lacunes de leurs périodes extravagantes et imaginaires. 3.0 La magie poétique a seule créé des divinités poétiques, sa principale affaire étant de personnifier les notions les plus abstraites, et de placer une nymphe ou un génie dans chaque bosquet, et presque dans chaque fleur. De là vient qu’Hygie et Jason, la santé et le remède, sont les poétiques enfans d’EscuIape, qui fut lui-même ou un médecin distingué ou la science médicale personnifiée : de là vient aussi que Chloris, ou la verdure, est mariée au Zéphyr. 4.° Les métaphores et les allégories des moralistes et des métaphysiciens ont aussi été très-fécondes en divinités. On pourroit en offrir mille exemples tirés de Platon, de Cicéron, et de la foule inventive des commentateurs d’Homère, dans leurs théogonies et dans leurs fabuleuses leçons de morale. La plus riche et la plus noble veine de cette source abondante est le charmant conte philosophique de Psyché, ou l’histoire de l’ame. Jamais, à mon sens, la sagesse ou le génie de l’homme n’a produit une allégorie plus belle, plus sublime, et soutenue avec plus d’art. De là vient aussi que la Maya indienne(5), ou, pour nous servir de l’explication que de savans Hindous donnent de ce mot, « la première disposition de la Divinité à se diversifier (c’est leur expression) en créant des mondes », est supposée la mère de la nature universelle et de tous les dieux inférieurs, ainsi que me l’apprit un Kachmyryen, à qui je demandois pourquoi Cdma [l’Amour ] étoit représenté comme son fils. Mais le mot maya(6) [illusion] a un sens plus subtil et plus caché dans la philosophie Vêdânta(7), où il signifie le système des perceptions, des qualités, soit primitives, soit secondaires, que, dans la croyance d’Épicharme, de Platon, et de plusieurs personnages véritablement pieux, la Divinité fait naître, par son esprit universel, dans les âmes de ses créatures, mais à qui ils n’attribuoient point une existence indépendante de l’ame.

En comparant les dieux des idolâtres de l’Inde et de l’Europe, quelle qu’en ait été la source, je ne perdrai point de vue que rien n’est moins favorable à la recherche de la vérité, qu’un esprit de système ; et je me rappellerai ce que dit un auteur hindou, que lorsqu’on tient obstinément à une série d’opinions, on peut en venir au point de croire que « le bois de sandal le plus récemment coupé est une flamme de feu. » Cette précaution m’empêchera de soutenir que tel dieu de l’Inde fut le Jupiter des Grecs, tel autre leur Apollon, tel autre leur Mercure. Dans le fait, puisque toutes les causes du polythéisme ont largement contribué à l’assemblage des dieux de la Grèce (quoique Bacon les réduise tous à des allégories raffinées, et Newton à l’histoire déguisée par la poésie), nous trouvons plusieurs Jupiters, plusieurs Apollons, plusieurs Mercures, avec des facultés et des attributs distincts ; et tout ce que je veux donner à entendre, c’est qu’avec tel ou tel attribut il existe une ressemblance frappante entre les principaux objets du culte de l’ancienne Grèce et de l’intéressant pays que nous habitons.

Le parallèle que je vais mettre sous vos yeux sera nécessairement très-superficiel, soit à raison du peu de séjour que j’ai fait dans l’Hindoustân(8), soit parce que j’ai rarement le loisir de me livrer tout entier aux amusemens littéraires, mais sur-tout parce que je n’ai d’autre livre européen, pour me rappeler les anciennes fables, que le Panthéon de Pomey(9), ouvrage rempli d’affectation, quoiqu’il ne soit pas dépourvu de savoir ; et je n’en ai même qu’une traduction si pitoyable, qu’il est difficile de la lire sans impatience. Je suis persuadé qu’on saisiroit mille autres traits de ressemblance, en parcourant, dans cette intention, Hésiode, Hygin, Cornutus, et les autres mythologues, ou, ce qui serait un moyen plus court et plus agréable, en se bornant à lire les élégans Syntagmata de Lilio Giraldi(10).

Des recherches sur les mœurs et la conduite de notre espèce dans les temps recules, ou même à toutes les époques, sont toujours, pour le moins, curieuses et amusantes ; mais elles ont le plus grand intérêt pour ceux qui peuvent dire, avec le Chrémès de Térence : « Je suis homme, et je m’intéresse à tout ce qui touche l’humanité. » Elles peuvent même avoir une importance solide dans un siècle où des hommes sensés et vertueux penchent à révoquer en doute l’authenticité des récits de Moïse concernant le monde primitif. En effet, rien de ce qui tend à écarter ces doutes ne sauroit être indifférent, soit la manière de raisonner, soit les faits qui servent de base aux raisonnemens. Ou les onze premiers chapitres de la Genèse sont vrais, en accordant ce qti’on doit au style figuré des Orientaux, ou tout l’édifice de notre religion nationale est empreint de fausseté ; et je pense qu’aucun de nous ne desireroit voir tirer cette conséquence. Pour moi, qui ne puis m’empêcher de croire à la divinité du Messie, d’après l’antiquité incontestable de plusieurs prophéties, et leur accomplissement manifeste, en particulier de celles d’Isaïe, à l’égard du seul personnage historique à qui elles puissent s’appliquer, je suis obligé de croire à la sainteté des livres respectables que cette personne sacrée, cite comme authentiques. Mais ce n’est pas la vérité de notre religion nationale, envisagée comme telle, que j’ai à cœur, c’est la vérité elle-même ; et si un raisonneur de sang-froid et exempt de préjugés réussit à me convaincre clairement que Moïse, à l’aide des Egyptiens, puisa son récit dans les antiques sources de la littérature indienne, je l’estimerai comme un ami qui m’aura délivré d’une erreur capitale, et je promets d’être un des premiers à propager la vérité qu’il aura établie. Après cette déclaration, je me flatte de ne pas déplaire aux lecteurs de bonne foi, si, dans le cours de ce Mémoire, j’use envers les argumens qu’ils ont pu avancer, de la même liberté dont je voudrois réellement qu’ils usassent envers les miens, s’ils étoient disposés à les contredire. N’ayant point à défendre un système qui me soit particulier, je ne m’assujettirai point à une méthode fort régulière ; je parlerai de tous les dieux, à mesure qu’ils s’offriront à moi, en commençant par Janus ou Ganesa(11), à l’exemple des Romains et des Hindous.

Les titres et les attributs de cette ancienne divinité de l’Italie sont rassemblés dans deux vers choriambiques de Sulpitius(12) ; et il serait superflu de chercher à cet egard d’autres renseignemens dansOvide :

Jane pater, Jane tuens, dive biceps, biformis ;

O cate rerurn sator ! ô principium deorum !

« Père Janus, Janus qui vois tout, dieu à deux têtes et à deux formes, auteur intelligent de toutes choses, o principe des dieux ! »

Nous voyons qu’il étoit le dieu de la sagesse. De là vient qu’il Janus, dieu étoit représenté sur les médailles avec deux visages, et avec quatre bras sur l’image étrusque trouvée à Falisque. Ces visages étoient des emblèmes de prudence et de circonspection. C’est ainsi que Ganeśa, Canesa, dieu de la sagesse dans l’Hindoustân, est peint avec une tête d’éléphant, symbole d’un discernement profond, et accompagné d’un rat, animal que les Indiens regardent comme doué de sagesse et de prévoyance. Un autre grand caractère de Janus, source abondante de pratiques superstitieuses, étoit celui qui lui faisoit donner le titre emphatique de père, ou, comme le second vers l’exprime plus amplement, d’origine et d’auteur de toutes choses. Il n’est pas aisé de conjecturer d’où cette opinion prit naissance, à moins que ce n’ait été d’une tradition portant qu’il fut le premier qui bâtit des sanctuaires, érigea des autels et institua des sacrifices. Quoi qu’il en soit, de là vint que son nom étoit invoqué avant celui de tous les autres dieux ; que, dans les anciens rites, on commençoit par lui offrir du blé et du vin, auxquels on ajouta depuis de l’encens ; que les portes ou entrées des maisons particulières étoient appelées Januæ(13), et tous les passages Jani, ou ayant deux commencemens ; qu’on le représentoit tenant une baguette comme gardien des chemins, et une clef comme ouvrant non-seulement les portes, mais encore tous les travaux et toutes les affaires importantes du genre humain ; qu’il passoit pour présider au matin ou au commencement du jour ; que, quoique l’année romaine commençât régulièrement par le mois de mars, le onzième mois, appelé Januarius, étoit considéré comme le premier des douze ; que, par suite de cet usage, on plaçoit l’année entière sous son influence, et quelle s’ouvroit par l’inauguration des consuls, faite dans son temple avec beaucoup de solennité, devant sa statue ornée de lauriers nouvellement cueillis. Par la même raison, lorsqu’il s’agissoit de l’un des actes publics les plus importans, d’une déclaration de guerre, le consul militaire y procédoit en ouvrant les, portes de son temple avec tout l’appareil de sa magistrature. Les douze autels et les douze chapelles de Janus pouvoient dénoter, conformément à l’opinion générale, qu’il dirige et gouverne les douze mois, ou que, comme il le dit de lui-même dans Ovide, c’est par lui qu’on doit arriver aux grands dieux, qui étoient au nombre de douze, ainsi que l’atteste un proverbe. Nous ajouterons que Janus présidoit aussi à la naissance des enfans, ou au commencement de la vie.

La divinité indienne a précisément les mêmes attributs. Les pieux Hindous commencent tous les sacrifices, toutes les cérémonies religieuses, toutes les prières, celles même qu’on adresse aux dieux supérieurs, tous les ouvrages sérieux, toutes les affaires importantes, par une invocation à Ganeśa, mot composé d'iśa, gouverneur ou chef, et de gaha, compagnie de dieux(14), telle qu’il en est compté neuf dans l’Amarkôch(15). Il seroit aisé de multiplier les exemples d’affaires commencées par une invocation au Janus de l’Inde, si les points de ressemblance que j’ai indiqués m’autorisent à lui donner ce nom. Peu de livres commencent sans offrir ces mots, Salut à Gaties ; et c’est lui qu’invoquent le premier les Brahmanes qui dirigent l’épreuve judiciaire(16) et font la cérémonie du hôma ou sacrifice du feu. M. Sonnerat(17) nous apprend qu’il est très-révéré sur la côte de Coromandel. Ils (les Indiens) ont la plus grande vénération pour ce dieu, dont ils placent l’image dans tous les temples, dans les rues, dans les chemins et dans les campagnes, au pied d’un arbre, afin que tout le monde soit à portée de l’invoquer avant de rien entreprendre, et que les voyageurs puissent lui adresser leurs adorations et » leurs offrandes avant de continuer leur route. » J’ajouterai à ce passage, d’après mes propres observations, que dans la ville utile et commode qui s’élève maintenant à Dhermâranya ou Gayâ, sous les les auspices de l’actif et bienfaisant Thomas Law, collecteur de Rhotas(18), le nom de Ganeśa est inscrit sur la porte de chaque maison nouvellement bâtie, conformément à un usage pratiqué de temps immémorial chez les Hindous ; et que, dans la vieille ville, l’image de ce dieu est placée sur les portes des temples.

Passons à Saturne(19), le plus ancien des dieux du paganisme, sur l’emploi et sur les actions duquel on nous a transmis beaucoup de détails. En le disant fis de la Terre et du Ciel, fils lui-même du Firmament et du Jour, on n’a fait qu’avouer l’ignorance où l’on étoit sur ses parens ou ses prédécesseurs ; et il y a plus de sens dans la tradition de laquelle Platon, ce philosophe avide de savoir et bien informé, passe pour avoir fait mention. Suivant cette tradition, Saturne ou le Temps, ainsi que Cybèle ou la Terre son épouse, et leurs serviteurs, étoient nés de l’Océan et de Téthys(20), ou, dans un langage poétique, sortirent des eaux du grand abîme. Cérès, déesse des moissons, paroît être leur fille ; et Virgile représente « la mère et la nourrice » universelle couronnée de tourelles, dans un char traîné par des lions, et glorieuse de ses cent petits-fils, tous dieux, tous habitans des célestes demeures. » Comme dieu du temps, ou plutôt comme le temps lui-même personnifié, les païens avoient coutume de peindre Saturne avec une faux dans une main, et dans l’autre un serpent mordant sa queue, symboles des cycles et des révolutions perpétuelles des âges. Souvent on le représentoit occupé à dévorer les années sous la forme d’enfans, et quelquefois entouré des saisons, représentées comme de jeunes garçons et de jeunes filles. Les Latins le nommoient Saturnus ; et l’étymologie la plus ingénieuse de ce moi est celle qu’en donne Festus le grammairien, qui, par une savante analogie avec d’autres noms du même genre, le fait dériver à satu(21), mot qui signifie planter, parce qu’il introduisit et perfectionna l’agriculture, lorsqu’il régna en Italie. Mais son attribut caractéristique, qui, à vrai dire, explique tous ses autres litres et ses autres fonctions, étoit exprimé allégoriquement par la poupe d’un vaisseau ou d’une galère sur le revers de ses anciennes monnoies. Ovide en donne une raison très-peu satisfaisante : « C’est, dit-il, parce que cet étranger arriva dans un vaisseau sur la côte d’Italie » ; comme si l’on avoit dû s’attendre à le voir arriver à cheval ou à travers les airs !

Si le passage d’Alexandre Polyhistor(22), que cite Pomey(23), est réellement fondé sur une tradition antique, il répand plus de jour sur toute l’histoire de Saturne. Suivant cet auteur, il prédit une abondance de pluie extraordinaire, et fit construire un vaisseau pour mettre à l’abri d’une inondation générale les hommes, les quadrupèdes, les oiseaux et les reptiles.

Il ne paroît pas aisé d’examiner de sang-froid tous ces témoignages concernant la naissance, la famille, la postérité, le caractère, les occupations et la vie entière de Saturne, sans adopter l’opinion de Bochart, à qui cette fable paroît composée d’après l’histoire de Noé(24), ou sans la regarder au moins comme extrêmement probable. Le déluge de Noé fut le commencement d’une nouvelle ère ; et l’on peut dire qu’il a produit une nouvelle suite d’âges. Ce patriarche sortit des eaux comme s’il y avoit reçu une seconde naissance : son épouse fut réellement la mère universelle ; il lui fut promptement accordé une postérité nombreuse et florissante, pour que la terre fût bientôt repeuplée. Par conséquent, si nous offrons un roi indien de naissance divine, illustre par sa piété et sa bienfaisance, dont l’histoire semble être évidemment celle de Noé, déguisée par l’imagination asiatique, nous pouvons conjecturer en toute sûreté qu’il fut aussi le même personnage que Saturne. Ce roi est Menou ou Satyavrata, dont le nom patronymique étoit Vaivasaouata(25), ou fils du Soleil, et que les Indiens croient non-seulement avoir régné sur le monde entier dans les premiers âges de leur chronologie, mais encore avoir fait sa résidence dans le pays de Dravira, sur la côte de la presqu’île orientale de l’Inde. J’ai traduit littéralement du Bhagavat(26) le récit suivant du principal événement de sa vie ; et il forme le sujet du premier Pourâna(27), intitulé Pourâna du Matsya ou du poisson(28).

« Désirant la conservation des troupeaux et des Brahmanes, des génies et des hommes vertueux, des Vêdas(29), de la loi, et des choses précieuses, le seigneur de l’univers prend plusieurs formes corporelles ; mais quoique, comme l’air, il passe à travers une multitude d’êtres, il demeure toujours lui-même, parce qu’il n’a point de qualité sujette au changement. À la fin du dernier calpa(30), il y eut une destruction générale occasionnée par le sommeil de Brâhmah(31). Ses créatures de différens mondes furent noyées dans un vaste océan. Brâhmah ayant envie de dormir, et souhaitant le repos après une longue suite d’âges, le fort démon Hayagrîva s’approcha de lui, et déroba les Vêdas qui avoient coulé de ses lèvres. Lorsque Héri, le conservateur de l’univers(32), découvrit cette action du prince de Dânavas, il prit la forme d’un petit poisson appelé sap’harî. Un saint monarque, nommé Satyavrata, régnoit alors ; c’étoit un serviteur de l’esprit qui marchoit sur les eaux, et si pieux que l’eau étoit sa seule nourriture. Il étoit fils du Soleil ; et dans le calpa actuel, il est investi par Narâyan de l’emploi de Menou, sous le nom de Srâddhadêva, ou dieu des funérailles. Un jour qu’il faisoit une libation dans le fleuve Critamâla, et qu’il tenoit de l’eau dans la paume de sa main, il ay vit remuer un petit poisson. Le roi de Dravira jeta sur-le-champ le poisson et l’eau dans le fleuve où il les avoit pris. Alors le sap’harî adressa d’un ton pathétique ces paroles au bienfaisant monarque : Ô roi, qui montres de la compassion pour les opprimés, comment peux-tu me laisser dans l’eau de ce fleuve, moi trop foible pour résister aux monstres qui l’habitent, et qui me remplissent d’effroi î Le prince, ne sachant pas qui avoit pris la forme d’un poisson, appliqua son esprit à la conservation du sap’harî, tant par bonté naturelle que pour le salut de son ame ; et après avoir entendu sa prière, il le plaça obligeamment sous sa protection, dans un petit vase plein d’eau : mais, dans l’espace d’une seule nuit, il grossit tellement que le vase ne pouvoit plus le contenir. Il tint ce discours à l’illustre prince : Je n’aime point à vivre misérablement dans ce petit vase ; procure-moi une demeure où je puisse habiter avec plaisir. Le roi, l’ôtant du vase, le plaça dans une citerne ; mais il devint grand de cinquante coudées en moins de cinquante minutes, et dit : Ô roi, il ne me plaît point de demeurer inutilement dans cette étroite citerne ; puisque tu m’as accordé un asile, donne-moi une habitation spacieuse. Le roi le changea de place, et le mit dans un étang, où, ayant assez d’espace autour de son corps, il devint d’une grosseur prodigieuse. Ô monarque, dit-il encore, ce séjour n’est pas commode pour moi, qui dois nager au large dans les eaux ; travaille à ma sûreté, et transporte-moi dans un lac profond. À ces mots, le pieux monarque jeta le suppliant dans un lac ; et lorsque sa grosseur égala l’étendue de cette pièce d’eau, il jeta l’énorme poisson dans la mer. Quand il fut au milieu des vagues, il parla ainsi à Satyavrata : Ici les goulus armés de cornes, et d’autres monstres très-forts, me dévoreront. Ô vaillant homme, tu ne me laisseras point dans cet océan. Trompé ainsi, à plusieurs reprises, par le poisson qui lui avoit adressé des paroles flatteuses, le roi dit : Qui es-tu, toi qui m’abuses sous cette forme empruntée ï Jamais, avant toi, je n’ai eu le spectacle ou je n’ai entendu parler d’un aussi prodigieux habitant des eaux, qui, comme toi, ait rempli en un seul jour un lac de cent lieues de circonférence. Sûrement, tu es Bhagavat qui m’apparois, le grand Héri(33), dont la demeure étoit sur les vagues, et qui maintenant, par commisération pour tes serviteurs, prends la forme des habitans de l’abîme. Salut et louange à toi, ô premier mâle, seigneur de la création, de la conservation et de la destruction ! Tu es, ô gouverneur suprême, le plus sublime objet que nous ayons en vue, nous tes adorateurs, qui te cherchons pieusement. Toutes tes descentes illusoires dans ce monde donnent l’existence à diflerens êtres ; mais je suis curieux de savoir pour quel motif tu as emprunté cette forme. Ô toi qui as des yeux de lotus, que je n’approche point en vain des pieds d’un dieu dont la bienfaisance parfaite s’est étendue à tous, quand tu nous as montré, à notre grande surprise, l’apparence d’autres corps, non pas existans en réalité, mais présentés successivement. Le seigneur de l’univers, aimant l’homme pieux qui l’imploroit ainsi, et désirant le préserver de la mer de destruction causée par la perversité du siècle, lui dit en ces termes ce qu’il avoit à faire : Ô toi qui domptes les ennemis, dans sept jours les trois mondes seront plongés dans un océan de mort : mais, au milieu des vagues meurtrières, un grand vaisseau, envoyé par moi pour ton usage, paroîtra devant toi. Tu prendras alors toutes les plantes médicinales, toute la multitude des graines ; et accompagné de sept saints, entouré de couples de tous les animaux, tu entreras dans cette arche spacieuse, et tu y demeureras à l’abri du déluge d’un immense océan, sans autre lumière que la splendeur de tes saints compagnons. Lorsqu’un vent impétueux agitera le vaisseau, tu l’assujettiras à ma corne avec un grand serpent de mer ; car je serai près de toi. Tirant le vaisseau, avec toi et tes compagnons, je demeurerai sur l’océan, ô chef des hommes, jusqu’à ce qu’une nuit de Brâhmah soit complètement écoulée : tu connoîtras pour lors ma véritable grandeur, justement nommée la Divinité suprême. Par ma faveur il sera répondu à toutes tes questions, et ion esprit recevra des instructions en abondance. Héri disparut, après avoir donné ces ordres au monarque ; et Satyavrata attendit avec humilité l’époque assignée par celui qui règle nos sens. Le pieux monarque, ayant répandu vers l’est les tiges pointues de l’herbe darbha, et tourné son visage vers le nord, étoit assis et méditoit sur les pieds do dieu qui avoit pris la forme d’un poisson. La mer, franchissant ses rivages, inonda toute la terre ; et bientôt elle fut accrue par les pluies que versoient des nuages immenses. Le roi, méditant toujours les commandemens de Bhagavat, vit le vaisseau s’approcher, et y entra avec les chefs des Brahmanes, après y avoir porté les plantes médicinales, et s’être conformé aux préceptes de Héri. Les saints lui adressèrent ce discours : Ô roi, médite sur Césava, qui nous délivrera sûrement de ce danger, et nous accordera la prospérité. Le dieu, invoqué par le monarque, apparut encore distinctement sur le vaste océan, sous la forme d’un poisson brillant comme l’or, s’étendant à un million de lieues, avec une corne énorme, à laquelle le roi, comme Héri le lui avoit commandé, attacha le vaisseau avec un câble fait d’un grand serpent, et, heureux de sa conservation, il se tint debout, louant le destructeur de Madhou. Quand le monarque eut achevé son hymne, le premier mâle, Bhagavat, qui veilloit à sa sûreté sur la grande étendue des eaux, parla tout haut à sa propre divine essence, prononçant un Pourâna sacré, qui contenoit les règles de la philosophie Sànk’hya : mais c’étoit un mystère infini qui devoit être caché dans le sein de Satyavrata ; assis dans le vaisseau avec les saints, il entendit le principe de l’ame, l’être éternel, proclamé par le pouvoir suprême. Ensuite Héri, se levant avec Brâhmah du sein du déluge destructeur, qui étoit apaisé, tua le démon Hayagrîva, et recouvra les livres sacrés. Satyavrata, instruit dans toutes les connoissances divines et humaines, fut choisi dans le calpa actuel, par la faveur de Vichnou, pour septième Menou, et surnommé Vaivasaouata : mais l’apparition d’un poisson cornu au religieux monarque, fut Maya [ou illusion] ; et celui qui entendra dévotement ce récit historique et allégorique, sera affranchi de l’esclavage du péché(34). »

Cet abrégé de la première histoire indienne qui subsiste aujourd’hui, me paroît très-curieux et très-important : car l’histoire, quoique bizarrement rédigée en forme d’allégorie, semble prouver qu’il existe dans l’Inde une tradition primitive du déluge universel décrit par Moïse, et fixe par conséquent l’époque où commence réellement la chronologie authentique des Hindous. Nous trouvons, il est vrai, dans le Pourân, d’où ce récit est tiré, un autre déluge, qui eut lieu vers la fin du troisième âge, lorsque Youdhichtir(35) gémissoit des persécutions de Douryôdhan, son ennemi invétéré, et lorsque Crichna, qui s’étoit incarné depuis peu, afin de secourir les hommes religieux et de détruire les pervers, faisoit des prodiges dans le pays de Mat’hourâ(36) : mais ce second déluge fut purement local, et sans autre but que de châtier les habitans de Vradja. Ce peuple, à ce qu’il semble, avoit offensé Indrâ, le dieu du firmament(37), par son culte enthousiaste de l’enfant merveilleux, qui enlevoit le mont Gôverdhana comme si c’eût été une fleur, et convainquit Indrâ de sa suprématie, en abritant de l’orage tous les bergers et toutes les bergères. Un examen attentif des dix avatars ou descentes(38) de la Divinité dans son caractère de conservatrice, prouvera que l’âge satya(39), ou, si nous pouvons hasarder de l’appeler ainsi, l’âge Saturnien, fut réellement celui du déluge général, puisque, sur les quatre qu’on dit avoir eu lieu dans l’youg satya, les trois premiers se rapportent évidemment à quelque terrible convulsion du globe, occasionnée par la mer, et le quatrième montre le châtiment miraculeux de l’orgueil et de l’impiété. En premier lieu, comme nous l’avons fait voir, il y eut, dans l’opinion des Hindous, une intervention de la Providence pour sauver un personnage pieux et sa famille (car tous les Pandits s’accordent à penser que sa femme, quoiqu’il n’en soit pas fait mention, doit être comprise dans sa délivrance) d’une inondation qui détruisit tous les pervers. Secondement, la divinité descend sous la forme d’un verrat(40), symbole de la force, pour tirer et soutenir sur ses défenses toute la terre affaissée sous l’océan. Troisièmement, le même pouvoir est représenté sous la forme d’une tortue qui soutient le globe, bouleversé par les violens assauts des démons, tandis que les dieux battoient la mer avec la montagne Mandar(41), et la forçoient de dégorger les choses sacrées et les animaux, ainsi que l’eau de vie(42), qu’elle avoit avalés. Ces trois histoires, je pense, ont trait au même événement, déguisé sous une triple allégorie, morale, métaphysique et astronomique ; et toutes trois paroissent liées avec les sculptures hiéroglyphiques de l’ancienne Égypte. Le quatrième âvatâr fut un lion sortant d’une colonne de marbre entr’ouverte pour dévorer un monarque blasphémateur, qui, sans cela, auroit tué le prince religieux à qui il avoit donné le jour ; et des six autres, aucun n’a rapport à un déluge. Les trois qui sont assignés au trétâ-youg, époque de l’origine de la tyrannie et de l’irréligion, eurent pour objet la chute des tyrans, ou de leurs emblèmes naturels, des géans à mille bras, formés pour la plus vaste oppression ; et dans le douâpar-youg(43), l’incarnation de Crichna(44) eut en partie le même but, en partie celui de purger le monde des hommes injustes et impies, qui s’étoient multipliés dans cet âge, et commençoient à fourmiller aux approches du kali-youg, ou de l’âge de la dispute et de la bassesse. Quant à Bouddha, il semble avoir été le réformateur des dogmes contenus dans les Vêdas ; et quoique sa bonté le portât à censurer ces anciens livres, parce qu’ils ordonnoient des sacrifices d’animaux, les Brahmanes même de Câsi(45) le regardent comme le neuvième âvatâr(46), et le poëte Djayadêva célèbre ses louanges. Son caractère est, à plusieurs égards, fort extraordinaire : mais comme ce sujet appartient à l’histoire plutôt qu’à la mythologie, je le réserve pour une autre dissertation. Le dixième âvatâr passe pour être encore à venir ; et l’on s’attend à le voir paroître, monté ( comme le vainqueur couronné de l’Apocalypse) sur un cheval blanc, armé d’un cimeterre resplendissant à l’égal d’une comète(47), pour faucher tous les pécheurs incorrigibles et impénitens qui seront alors sur la terre.

Ces quatre yougs(48) ont une affinité si remarquable avec les âges des Grecs et des Romains, qu’on peut naturellement assigner la même origine aux deux systèmes. Dans l’un et dans l’autre, le premier âge est dépeint comme abondant en or, quoique satya signifie bonne foi et probité, deux vertus qui durent exister, ou jamais, dans les temps qui suivirent immédiatement un exercice de la puissance divine aussi terrible que la destruction du genre humain par un déluge universel : le second est caractérisé par l’argent, et le troisième par le cuivre, quoique leurs noms usuels fassent allusion aux proportions imaginées dans chacun entre le vice et la vertu. L’âge actuel, ou âge de terre, semble distingué plus convenablement que par le fer, comme il l’étoit dans l’Europe ancienne, puisque ce métal n’est ni plus vil ni moins utile que le cuivre, bien qu’il soit plus commun de nos jours, et par conséquent moins précieux ; tandis tandis que la terre présente l’idée de l’extrême dégradation. Nous pouvons remarquer ici que la véritable histoire du monde paroît susceptible d’être divisée en quatre âges ou périodes, que l’on peut nommer, 1.° l’âge diluvien, ou l’âge très-pur ; savoir, les temps antérieurs au déluge, et ceux qui lui succédèrent, jusqu’à la folle introduction de l’idolâtrie à Babel ; 2.° l’âge patriarcal, ou pur, dans lequel il y eut sans doute de puissans chasseurs d’hommes et d’animaux, depuis l’origine des patriarches dans la famille de Sem, jusqu’à l’établissement simultanée de plusieurs grands empires par les descendais de son frère Cham ; 3.° l’âge Mosaïque, ou moins pur, depuis la mission de Moïse, et pendant que ses préceptes furent observés et exempts d’altération ; 4.° enfin l’âge prophétique, ou impur, qui a commencé aux sévères avertissemens donnés par les prophètes aux rois apostats et aux nations dégénérées : cet âge subsiste encore, et subsistera jusqu’à l’entier accomplissement de toutes les prophéties authentiques. Il faut nécessairement que la durée des âges historiques soit très-inégale et très-disproportionnée ; tandis que celle des yougs indiens est ménagée avec tant d’art et de régularité, qu’on ne sauroit l’admettre comme naturelle ou probable. Les hommes n’empirent pas dans une progression géométrique, ou à la fin de certaines périodes régulières : cependant les yougs sont si bien proportionnés, que la longueur même de la vie humaine diminue, à mesure qu’ils avancent, de cent mille ans dans une raison sous-décuple ; et de même que le nombre des principaux âvatârs de chacun d’eux décroît arithmétiquement de 4, le nombre de leurs années respectives décroît géométriquement, et forme en total la somme extravagante de 4, 320, 000 ans, qui, multipliée par 71, est la période durant laquelle on croit que chaque Menou régit le monde. Il est permis d’imaginer qu’une période semblable auroit contenté Archytas, qui mesura la terre et la mer, et compta leurs grains de sable, ou Archimède, qui inventa des chiffres capables d’en exprimer le nombre : mais la vaste intelligence d’un chronologiste indien ne connoît point de limites, et les règnes de cinquante Menous ne sont qu’un jour de Brâhmah ; cinquante de ces jours se sont écoulés, suivant les Hindous, depuis la création. J’admets volontiers et je penche même à croire que tout cet enfantillage, tel qu’il paroît être à la première vue, n’est qu’une énigme astronomique, relative à la révolution apparente des étoiles fixes, dont les Brahmanes faisoient un mystère : mais un arrangement aussi technique exclut toute idée d’histoire sérieuse. Je sens combien ces remarques blesseront les ardens défenseurs de l’antiquité indienne ; mais nous ne devons pas sacrifier la vérité à la crainte pusillanime d’offenser. Je ne croirai jamais que les Vêdas aient été composés avant le déluge(49) ; et nous ne sommes pas fondés à conclure de l’histoire précédente, que les savans Hindous le croient ; car le sommeil allégorique de Brâhmah, et le vol des livres sacrés, signifient seulement, dans un langage plus simple, que la race humaine étoit plongée dans la corruption : mais je prends sur moi d’assurer que les Vêdas sont très-anciens, et remontent beaucoup plus haut que toute autre production sanskrite, tant pour les avoir examinés par moi-même, que pour en avoir comparé le style avec celui des Pourânas(50) et du Dherma sâstra(51). Une comparaison semblable m’autorise à prononcer que l’excellent code attribué à Saouâyambhouva Menou, quoiqu’on ne le prétende pas écrit par lui, est plus ancien que le Bhagavat : mais les Brahmanes auroient de la peine à me persuader qu’il fut composé dans le premier âge du monde ; et la date qu’on y a fixée, ne se trouve ni aux deux copies que je possède, ni à aucune de celles qui ont été collationnées pour moi. Dans le fait, la date supposée est comprise dans un vers qui contredit directement l’ouvrage même : car ce n’est pas Menou qui rédigea le code, par le commandement de son père Brâhmah, mais un saint personnage ou demi-dieu, nommé Bhrigou, qui révéla aux hommes ce que Menou avoit enseigné, à sa prière et à celle des autres saints ou patriarches. Pour terminer cette digression, la mesure des vers du Mànava sâstra(52) est si uniforme et si mélodieuse, et le style si parfaitement sanskrit ou châtié, que ce livre est nécessairement plus moderne que les écritures de Moïse, où la simplicité, ou plutôt la nudité du dialecte, du mètre et du style hébraïques, démontre à tout homme exempt de prévention, qu’elles sont d’une date beaucoup plus ancienne(53).

Je laisse aux étymologistes, qui décident de tout, le soin de décider si le mot Menou, ou, au nominatif, Menous, a quelque affinité avec Minos le législateur et le prétendu fils de Jupiter. Les Crétois, selon Diodore de Sicile, feignoient que leur île avoit donné le jour à la plupart des grands hommes qui avoient été déifiés en reconnoissance des services qu’ils avoient rendus au genre humain : ainsi l’on peut douter que Minos fût né dans la Crète. Le législateur indien fut le premier et non le septième Menou, ou Satyavrata, que je suppose être le Saturne de l’Italie. En effet, le caractère de Saturne fut en partie celui de ce grand législateur,

Qui genus indocile ac dispersum montilus altis

Composuit, legesque dedit ;

et nous pouvons supposer que les quatorze Menous se réduisent peut-être à un seul, nommé par les Arabes, et probablement par les Hébreux, Noùhh, dénomination que nous avons défigurée en la prononçant mal. On peut déduire une connexion prochaine entre le septième Menou et le Grec Minos(54), du caractère singulier d’Yama[2], demi-dieu hindou, qui étoit pareillement fils du Soleil, et nommé pour cette raison Vaivasaouata. Il partageoit aussi ce titre avec son frère Srâddhadêva. Un autre de ses titres étoit Dhermarâdja(55), ou roi de justice ; et un troisième, Pitripéti(56), ou seigneur des patriarches : mais il est principalement désigné comme juge des âmes séparées des corps. En effet, les Hindous croient que l’ame, en quittant le corps, se rend aussitôt à Yamapoùr, ou la ville d’Yama(57) ; qu’Yamala juge dans cette ville avec équité, et que de là elle monte au Souerga, c’est-à-dire, le premier ciel, ou qu’elle est jetée dans le Naræ, la région des serpens, ou bien qu’elle prend sur la terre la forme de quelque animal, à moins que, par la nature de ses offenses, elle ne doive être condamnée à une prison végétale, ou même minérale.

Cérès, la même que Lakchmî, nommée aussi Sri.

Un autre de ses noms est très-remarquable ; c’est celui de Câla ou Temps, dont l’idée se confond avec le caractère de Saturne et de Noé : car le mot Cronos a une affinité visible avec celui de Chronos ; et un savant disciple de Zérâtocht(58) m’assure que, dans les livres sacrés des Bouddhistes, il est fait mention d’une inondation universelle, appelée le déluge du Temps.

Comme il a été observé en passant que Cérès étoit la fille poétique de Saturne, je ne puis terminer cet article sans ajouter que les Hindous ont aussi leur déesse de l’abondance, qu’ils appellent ordinairement Lakchmî, et qu’ils regardent comme la fille, non de Menou, mais de Bhrigou, qui promulgua le premier recueil de lois sacrées. Elle porte aussi les noms de Pedmâ et de Camala, noms tirés du saint lotus ou nymphœa ; mais son nom le plus remarquable est Sri, ou, au nominatif, Srîs, qui a de la ressemblance avec son nom latin, et signifie fortune ou prospérité. On peut objecter que, s’il est permis d’appeler figurement Lakchmî la Cérès de l’Hindoustân, il étoit naturel à deux ou plusieurs nations idolâtres qui vivoient de l’agriculture, d’imaginer une divinité qui présidoit à leurs travaux, sans qu’elles eussent ensemble la moindre relation : mais on ne voit pas de raison qui ait pu engager deux nations à faire cette divinité du genre féminin. Il étoit au moins plus vraisemblable que l’une d’elles supposât que la terre étoit une déesse, et que le dieu de l’abondance la rendoit féconde. De plus, on voit, dans de très-anciens temples situés près de Gayâ(59), des images de Lakchmî avec des mamelles remplies de lait, et une corde nouée sous son bras, semblable à une corne d’abondance, qui ressemblent beaucoup aux anciennes figures de Cérès honorées dans la Grèce et à Rome(60).

Après avoir ainsi analysé la fable de Saturne, passons à ses descendais ; et, pour suivre le conseil du poëte, commençons par Jupiter. Les petits garçons apprennent à connoître dans Ovide sa suprématie, ses foudres et son libertinage ; tandis que l’on ne considère pas généralement, dans les systèmes de la mythologie européenne, ses grandes fonctions de créateur, de conservateur et de destructeur.

Les Romains, comme nous l’avons déjà observé, avoient plusieurs Jupiters, dont l’un n’étoit autre chose que le firmament personnifié, ainsi qu’Ennius le dit clairement :

Ce Jupiter, ou Diespiter, est le dieu indien des deux visibles, appelé Indrâ [le roi], et Divespetir [le seigneur du ciel], qui a aussi les attributs du génie des Romains, ou de chef des bons esprits ; mais plusieurs de ses épithètes en sanskrit sont les mêmes que celles du Jupiter d’Ennius. Son épouse est nommée Satchî ; sa ville céleste, Amardvati ; son palais, Vaidjayanta ; son jardin, Nandana ; son principal éléphant, Airdvat ; son cocher, Mât ali ; et son arme, vadjra, ou le foudre. Il gouverne les vents et les pluies ; et quoique l’orient soit particulièrement sous sa direction, son Olympe est Mérou, ou le pôle septentrional, représenté allégoriquement comme une montagne d’or et de pierres précieuses. Malgré toute sa puissance, il est regardé comme une divinité du second ordre, et très-inférieure aux trois personnes de la Trinité indienne, Brâhmah, Vichnou, et Mahâdêva ou Sîva, qui sont trois formes d’une seule et même divinité. Ainsi la principale divinité des Grecs et des Latins, qu’ils appeloient Zeus et Jupiter, mots dont le génitif est irrégulier, et fait Dios et Jovis, n’étoit pas seulement Fulminator [le Tonnant] ; mais, comme le dieu destructeur de l’Inde, il s’appeloit Magnus Divus, Ultor, Genitor ; comme le dieu conservateur, Conservator, Soter, Opitulus, Altor, Ruminus ; et comme le dieu créateur, celui qui donne la vie. Je fais mention de ce dernier, attribut sur la foi de Cornutus, auteur consommé dans la science mythologique. Platon lui-même conseille de chercher les racines des mots grecs sur un sol barbare, c’est-à-dire, étranger ; mais moi, qui regarde les conjectures fondées sur l’étymologie comme une foible base pour les recherches historiques, j’ose à peine indiquer que Zev, Sîv et Jov sont la même syllabe, différemment prononcée. Il faut cependant convenir que les Grecs n’ayant point de sigma palatal semblable à celui des Indiens, ont pu l’exprimer

Jupiter, le même qu’Indrâ, &c. par leur zêta, et que les lettres initiales de zugon et de jugum sont aisément substituées l’une à l’autre, ainsi que cet exemple le prouve(62).

Descendons maintenant de ces observations générales et préliminaires à quelques remarques particulières sur la ressemblance qui existe entre Zeus ou Jupiter et la triple divinité Vichnou, Sîva et Brâhmah : car tel est l’ordre dans lequel ils sont énoncés par les lettres A, U et M, qui s’amalgament ensemble, et forment le mot mystique ÔM(63) ; mot que le pieux Hindou, qui le médite en silence, ne laisse jamais échapper de ses lèvres. Je m’en repose sur d’autres pour déterminer si le on des Égyptiens, qui, dans l’opinion générale, signifie le Soleil, est le monosyllabe sanskrit(64). Il faut toujours se souvenir que, d’après les instructions contenues dans leurs livres sacrés, les savans Indiens ne reconnoissent véritablement qu’un Etre suprême, qu’ils appellent Brahmah(65), ou le Grand, au genre neutre. Ils croient son essence infiniment au-dessus de toute intelligence, excepté de la sienne ; et ils supposent qu’il manifeste sa puissance par l’opération de son esprit divin, qu’ils nomment Vichnou [le Pénétrant], et Nârâyan [Marchant sur les eaux], l’un et l’autre au masculin, d’où il prend souvent le nom de premier mâle : ils croient enfin que ce dieu conserve et soutient l’ordre entier de la nature. Mais les Vêdântis(66), hors d’état de se faire une idée distincte de la matière brute, indépendante de l’esprit, ou de concevoir que l’ouvrage de la suprême bonté ait été laissé un seul moment à lui-même, imaginent que la Divinité s’occupe continuellement de son ouvrage, et soutient sans cesse une série de perceptions que, dans un sens, ils nomment illusoires, quoiqu’ils soient forcés d’avouer la réalité de toutes les formes créées, en tant qu’elles peuvent affecter le bonheur des créatures. Lorsqu’ils envisagent la puissance divine s’exerçant à créer ou à donner l’existence à ce qui n’existoit pas auparavant, ils appellent Dieu Brahmah, aussi au masculin ; et lorsqu’ils le considèrent en qualité de destructeur, ou plutôt de changeur de formes, ils lui donnent mille noms, dont les plus communs sont ceux de Sîva(67), Îśa ou Îśouara(68), Roudra, Hara, Sambhou, et Mahâdèva ou Mahêsa. Les premières opérations de ces trois pouvoirs sont diversement décrites, dans ies différens Pourânas, par une multitude d’allégories ; et nous y trouvons l’origine de la philosophie ionienne sur l’eau primitive, du dogme de l’œuf symbole du monde, et de la vénération qu’on avoit pour le nymphœa ou lotus(69), qui étoit anciennement révéré en Égypte, comme il l’est aujourd’hui dans l’Hindoustân, le Tibet et le Népal(70). On dit que les Tibétains en décorent leurs temples et leurs autels ; et un habitant du Népal se prosterna plusieurs fois devant un lotus, dans mon cabinet, où cette belle plante et ses superbes fleurs étoient offertes à l’examen des curieux. M. Holwell, dans l’explication de sa première planche, suppose que Brâhmah flotte au milieu de l’abîme sur une feuille de bétel(71) ; mais il est évident que c’est une feuille de lotus ou de figuier-d’Inde, mal dessinée. L’espèce de poivre connue au Bengale sous le nom de tâmbôula, et à la côte de Malabar sous celui de bétel, n’est point, ainsi qu’il l’assure, regardée comme sacrée par les Hindous, ou nécessairement cultivée sous l’inspection de quelques Brahmanes. Tout ce qu’il y a de vrai, c’est qu’à raison de la délicatesse de sa tige, on en abrite avec soin les plantations, et qu’elle doit être cultivée par une tribu particulière de Sôudras, qui prennent de là le nom de Tâmbôuli.L’opinion de tous les philosophes indiens est que l’eau fut l’élément primitif et le premier ouvrage de la puissance créatrice : mais comme ils rendent un compte si particulier du déluge universel et de la création, il est impossible d’admettre que la totalité de leur système ait pris sa source dans des traditions relatives au seul déluge ; et il doit paroître indubitable que leur doctrine est en partie empruntée du début du Bérêchyt [de la Genèse], où se trouve ce passage, qui, depuis le premier mot jusqu’au dernier, est le plus sublime qui ait jamais coulé ou coulera jamais d’une plume humaine : « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. — Et la terre étoit stérile et sans habitans ; et les ténèbres (couvraient) la face de l’abime ; et l’esprit de Dieu s’agitoit sur la surface des eaux ; et Dieu dit, Que » la lumière soit ; et la lumière fut. » Menou, fils de Brâhmah, diminue beaucoup la sublimité de ce passage en le paraphrasant ainsi, au commencement de son discours aux sages qui le consultoient sur la formation de l’univers(72) : « Cet univers, leur dit-il, n’existoit que dans l’obscurité ; on n’y distinguoit rien ; il sembloit plongé dans un profond sommeil, jusqu’au moment où le Dieu invisible, existant par lui-même, le rendant manifeste avec cinq élémens et d’autres formes glorieuses, chassa parfaitement les ténèbres. Désirant produire diverses créatures par une émanation de sa gloire, il créa d’abord les eaux, et leur imprima la faculté de se mouvoir. Cette faculté produisit un œuf d’or, resplendissant à l’égal de mille soleils, où naquit Brâhmah, existant par lui-même, père auguste de tous les êtres raisonnables. Les eaux sont appelées nârà, parce qu’elles sont la postérité de Néra ou Isouara ; et Nârâyana en prit son nom, parce que son premier âyana, ou mouvement, fut sur les eaux.

Celui qui est, la cause invisible, éternelle, existante par elle-même, mais inaperçue, (passant du genre neutre) au genre masculin, est célébré parmi toutes les créatures sous le nom de Brâhmah. Ce dieu ayant demeuré dans l’œuf pendant les révolutions des années, méditant sur lui-même, le divisa en deux parties égales, et de ces moitiés forma les deux et la terre, plaçant dans le milieu l’éther subtil, les huit points du monde, et le réceptacle permanent des eaux. »

Je ne puis m’empêcher de joindre à cette description curieuse, qui ouvre le Mânava sâstra, les quatre strophes qui servent de texte au Bhagavat, et que l’on croit avoir été adressées à Brâhmah par l’Etre suprême. La traduction suivante est scrupuleusement littérale[3] :

« J’étois, oui, j’étois dès le commencement, et nulle autre chose, celui qui existe, inaperçu, suprême ; en outre, je suis celui qui est ; et celui qui doit rester, je le suis encore.

Excepté la première cause, sachez que tout ce qui peut paroître et ne pas paroître dans l’esprit, est maya [ou illusion] de l’esprit, comme la lumière, comme les ténèbres.

De même que les grands élémens sont dans les differens corps, y entrant, toutefois n’y entrant pas (c’est-à-dire, les pénétrant sans les détruire), de même je suis dans eux et ne suis pas dans eux. Voilà jusqu’où peuvent aller les recherches de celui qui s’efforce de connoître le principe de l’intelligence, dans l’union et la séparation, qui doivent toujours être par-tout. »

Malgré la bizarrerie et l’obscurité inévitable de ces strophes dans une traduction littérale, plusieurs personnes penseront sans doute que la poésie ou la mythologie de la Grèce et de l’Italie n’offrent pas de conceptions plus augustes et plus magnifiques : cependant elles n’égalent pas la concision et la simplicité du style de Moïse.

À l’égard de la création du monde, dans l’opinion des Romains, Ovide, de qui il étoit naturel d’attendre qu’il la décriroit avec autant de savoir que d’élégance, nous laisse absolument dans les ténèbres sur la question de savoir lequel des dieux y joua le principal rôle. D’autres mythologues sont plus détaillés ; et, sur la foi de Cornutus, nous pouvons croire que les anciens païens de l’Europe regardoient Jupiter (non le fils de Saturne, mais de l’Éther, c’est-à-dire, d’un père inconnu) comme le grand auteur de la vie, et le père des dieux et des hommes. On peut ajouter à ce témoignage la doctrine Orphique, conservée par Proclus, qui enseigne que l’abîme et l’empyrée, la terre et la mer, les dieux et les déesses, furent produits par Zeus ou Jupiter(73). Sous ce point de vue, il répond à Brâhmah, et peut-être à ce dieu des Babyloniens (si nous pouvons compter sur les notices qui nous sont parvenues concernant leur ancienne religion), qui, à l’instar de Brâhmah, soumit l’univers aux lois de l’ordre, et, comme lui, perdit sa tête, dont le sang forma sur-le-champ de nouveaux animaux. Je fais allusion au récit populaire, et inintelligible pour moi, suivant lequel Brâhmah eut cinq têtes, jusqu’à ce que l’une d’elles eût été coupée par Nârâyan(74).

Les épithètes qu’on donnoit anciennement à Jupiter, et ce que dit Cicéron, que son nom ordinaire étoit une contraction de Juvans pater(75), font voir que, sous un autre rapport, il étoit le protecteur et le conservateur universel. L’étymologie de Cicéron montre l’idée qu’on avoit du caractère de ce dieu, quoiqu’il y ait lieu de douter de l’exactitude de cette étymologie. Nous savons que Callimaque l’implore comme le dispensateur de tout bien et de la sécurité contre l’affliction ; et puisque ni la richesse sans vertu, ni la vertu sans richesse, ne donnent un bonheur complet, en poëte sensé il demande l’une et l’autre. Une prière indienne qui auroit la richesse pour objet, seroit adressée à Lakchmî, épouse de Vichnou, parce que l’on croit que les déesses hindoues sont les facultés de leurs époux(76).

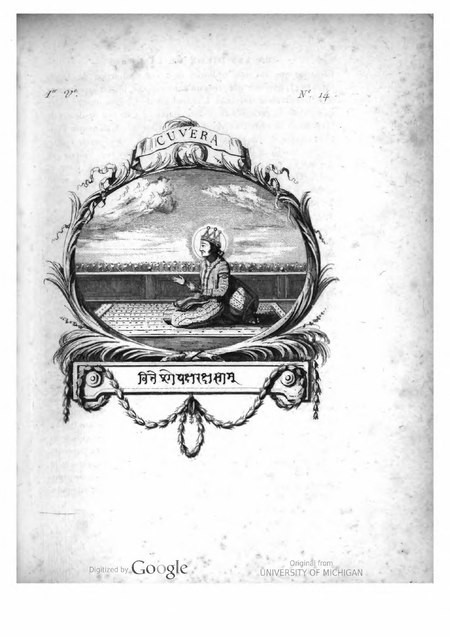

Quant à Couvêra(77), le Plutus indien, qui parmi ses noms a celui de Paulastya, il est, à la vérité, honoré comme un dieu libéral, qui réside dans le palais d’Alacâ, ou qui est porté dans le ciel sur un char éclatant nommé Pouchpaca ; mais il est évidemment subordonné, comme les sept autres génies, aux trois dieux principaux, ou plutôt au Dieu suprême, considéré dans ses trois attributs. À l’égard de l’ame du monde, ou de l’intelligence qui pénètre tout, si élégamment décrite par Virgile, plusieurs poètes latins, et entre autres, Lucain, avec beaucoup de sublimité, dans le fameux discours de Caton concernant l’oracle de Hammoji, représentent ainsi Jupiter : « Jupiter » est tout ce que nous voyons ; il est par-tout où nous dirigeons » nos pas. » Telle est précisément l’idée que les Indiens se font de Vichnou, suivant les quatre strophes ci-dessus. Ce n’est pas que les Brahmanes supposent que leur divinité mâle soit la divine essence du grand Dieu, qu’ils déclarent absolument incompréhensible ; mais comme le pouvoir de conserver les choses créées par une providence surveillante appartient éminemment à la Divinité, ils croient que ce pouvoir existe d’une manière transcendante dans le membre conservateur de la Trinité, qu’ils supposent exister continuellement par-tout, non substantiellement, mais en esprit et en énergie. Ici néanmoins je parle des Vaichnavas ; car les Saivas(78) assignent une sorte de prééminence à Sîva, dont je vais, en peu de mots, examiner les attributs.Ce fut comme vengeur et destructeur que Jupiter combattit et renversa les Titans et les Géans, conduits par Typhon, Briarée, Titye et le reste de leurs frères, contre le dieu de l’Olympe, à qui, durant la bataille, un aigle apporta les éclairs et les foudres. Ainsi, dans un combat semblable entre Sîva et les Daityas, ou enfans de Diti, qui se révoltoient souvent contre le ciel, on croit que Brâhmah donna des flèches enflammées au dieu de la destruction. L’un des nombreux poèmes intitulés Râmâyan(79), dont le dernier livre a été traduit en italien, renferme un dialogue extraordinaire entre le corbeau Bhoûchanda et un aigle raisonnable nommé Garoûda, qui est souvent représenté avec la figure d’un beau jeune homme et le corps d’un oiseau chimérique : l’un des dix-huit Pourânas porte son nom, et renferme toute son histoire. M. Sonnerat nous apprend que Vichnou est quelquefois représenté monté sur le garoûda, qu’il suppose être l’aigle de Pondichéri, de Brisson(80), d’autant plus que les Brahmanes de la côte ont une profonde vénération pour cette classe d’oiseaux, et en nourrissent des multitudes à des heures marquées. J’imagine plutôt que le garoûda est un oiseau fabuleux ; mais je pense avec lui que le dieu hindou qui le monte, ressemble au Jupiter de l’antiquité. Dans les anciens temples de Gayâ(81), Vichnou est monté sur cet oiseau poétique, ou accompagné par lui et par un petit page : mais de peur qu’un étymologiste ne trouve Ganymède dans Garoûda, j’observerai que le mot sanskrit se prononce Garoûra. J’admets cependant qu’il paroît y avoir quelque ressemblance entre l’histoire de l’oiseau et du page célestes, telle que la racontent les Grecs et les Indiens. De même que le Jupiter olympien avoit fixé sa cour et tenoit conseil sur une montagne élevée et brillante, ainsi le séjour de Mahâdêva, que les Saivas(82) regardent comme le chef des dieux, étoit le mont Caïlâsa, des rochers duquel chaque éclat étoit une pierre précieuse d’une valeur inestimable. Ses résidences terrestres sont les montagnes neigeuses d’Himâlaya(83), ou la branche de cette chaîne qui est à l’est du Brahmâpoutra (84,), et qui s’appelle Tchandrasic’hara, ou la montagne de la Lune. Lorsqu’après toutes ces circonstances nous apprenons que Sîva passe pour avoir trois yeux, d’où il est aussi nommé Trilôtchan, et lorsque nous savons de Pausanias, non-seulement que Triophthalmos étoit une épithète de Zeus, mais encore qu’on avoit trouvé une de ses statues, dès l’époque de la prise de Troie, avec un troisième œil au front, comme nous le voyons représenté par les Hindous, nous sommes forcés d’en conclure que l’identité de ces dieux est à-peu-près démontrée.

Sous le rapport de destructeur, le dieu indien répond également au Jupiter stygien, ou Pluton ; d’autant mieux que Calï, ou le Temps, au féminin, est un des noms de son épouse, en qui l’on reconnoîtra bientôt Proserpine. Dans le fait, si l’on peut s’en rapporter à une traduction persane du Bhagavat (car l’original n’est pas encore en ma possession), le souverain de Patala, ou des régions infernales, est le roi des serpens, nommé Sêchanâga ; car il y est dit que Crichna (85) descendit, avec son favori Ardjoun (86), dans le séjour de cette divinité formidable, et en obtint sur-le-champ la faveur qu’il sollicitoit ; savoir, que les âmes des six fils de Brâhmah, qui avoient péri dans une bataille, pussent rentrer dans leurs corps respectifs. Voici la description de Séchanâga : « Il avoit un air majestueux avec mille tètes, et sur chacune d’elles une couronne garnie » de pierreries éclatantes, dont une étoit plus grosse et plus brillante que les autres. Ses yeux étinceloient comme des torches enflammées ; mais son cou, ses langues et son corps étoient noirs ; » les franges de son vêtement étoient jaunes ; et un joyau radieux » pendoit à chacune de ses oreilles. Il avoit les bras étendus et ornés » de riches bracelets. Ses mains portoient la sainte coquille, la flèche » radiée, la masse d’armes et le lotus. » C’est ainsi qu’on peignoit souvent Pluton avec un diadème et un sceptre ; mais lui et son attirail étoient du noir le plus sombre.

Mahâdêva est encore distingué par un autre attribut dans les dessins et dans les temples du Bengale. Selon les Vêdântis de l’Inde, les Ssoùfys (87) de la Perse, et plusieurs philosophes de l’école européenne, détruire n’est qu’engendrer et reproduire sous une autre forme. De là vient qu’en ce pays on croit que le dieu de la destruction préside à la génération, en signe de quoi il est monté sur un taureau blanc. Peut-on douter que les amours et les actions de Jupiter Genitor (sans oublier le taureau blanc d’Europe), et son titre extraordinaire de Lapis, dont on ne donne pas une raison satisfaisante, n’aient des rapports avec la philosophie et la mythologie indiennes ? Quant au dieu de Lampsaque, ce n’étoit originairement qu’un épouvantail, et il ne doit avoir place dans aucun système mythologique. À l’égard de Bacchus, dieu des vendanges, dont les actes, comme l’observe Bacon, offrent une ressemblance étonnante avec ceux de Jupiter, ses images ithyphalliques, ses dimensions et ses cérémonies faisoient probablement allusion à l’affinité supposée de l’amour et du vin ; à moins de croire qu’elles appartinrent dans l’origine à Sîva, qui, parmi ses noms, a celui de Wâguîs ou Bâguîs ( 88), et qu’elles furent dans la suite appliquées mal-à-propos. Quoique, dans un Essai sur les dieux de l’Inde, contrée où il est positivement défendu aux Brahmanes de goûter des liqueurs fermentées, nous ayons peu à nous occuper de Bacchus en sa qualité de dieu du vin, lequel n’étoit, suivant toute apparence, que le président imaginaire des vendanges en Italie, dans la Grèce et dans l’Asie mineure, nous ne devons pas passer sous silence Sourâdêvî (89), déesse du vin, qui, au rapport des Hindous, naquit de l’océan, lorsqu’il fut battu avec le mont Mandar (90) : or cette fable semble indiquer que les Indiens venoient d’un pays où l’on faisoit anciennement du vin, et où cette liqueur étoit considérée comme un bienfait des dieux, quoique les dangereux effets de l’intempérance eussent engagé leurs premiers législateurs à prohiber l’usage de toutes les boissons spiritueuses ; et il seroit bien à souhaiter qu’une loi aussi sage n’eût jamais été enfreinte.Nous pouvons ici faire mention du Jupiter marin, ou Neptune, des Romains, comme ressemblant à Mahâdêva (91) dans son caractère générateur ; sur-tout parce que ce dieu est l’époux de Bhavânî, dont le rapport avec les eaux est clairement prouvé par la cérémonie où on leur restitue l’image de cette déesse à la fin de sa grande fête appelée Dourgâtsava (92). On sait aussi qu’elle a des attributs exactement semblables à ceux de Vénus marine, produite par l’écume de la mer : sa naissance, et sa sortie brillante de la conque qui lui avoit servi de berceau, ont fourni une infinité de sujets charmans aux artistes anciens et modernes ; et il est bien remarquable que la Rembhâ, de la suite d’Indrâ, qui semble répondre à la Vénus populaire, ou déesse de la beauté, fut produite, selon les mythologues indiens, de l’écume de l’océan agité. L’identité du trisôula (93) et du trident, l’arme de Sîva et de Neptune, semble établir cette analogie ; et la vénération qu’on a dans toute l’étendue de l’Inde pour le grand buccin, sur-tout lorsqu’on le trouve avec la ligne spirale et la bouche tournée de gauche à droite, nous rappelle sur-le-champ la musique de Triton. Le génie de l’eau est Varouna ; mais, comme les autres génies, il est très inférieur à Mahêsa, et meme à Indra, qui est le prince des génies bienfaisans (94).

Cette manière d’envisager les dieux comme des substances individuelles, mais comme personnes distinctes, avec des caractères distincts, est commune au système européen et au système indien, aussi bien que l’usage de donner le plus de noms aux plus élevés en dignité. De là vint, pour ne pas répéter ce qui a été dit de Jupiter, le triple caractère de Diane, et l’objet de sa demande dans Callimaque, qui consiste à être polyonyme ou décorée de plusieurs titres. L’épouse de Sîva est plus éminemment caractérisée par ces distinctions que celles de Brâhmah ou de Vichnou ; elle ressemble à l’Isis myrionyme, à laquelle est consacré un ancien marbre décrit par Gruter : mais ses noms et ses attributs principaux, sont Parvatî, Dourgâ, Bhaydnî.

Comme déesse née sur une montagne, ou Parvatî (95), elle a plusieurs attributs de Junon olympienne ; sa contenance majestueuse, son humeur altière et ses qualités générales sont les mêmes ; et nous la trouvons accompagnant de même son époux sur le mont Cailâsa et aux banquets des dieux. Leur parallèle offre une particularité extrêmement curieuse. Pârvatî a constamment avec elle son fils Cârtiguêya* (96), qui est monté sur un paon ; et dans quelques dessins, sa robe à elle-même semble jonchée d’yeux ; à quoi il faut ajouter que, dans quelques-uns de ses temples, on voit un paon, sans cavalier, à côté de ses images. Cârtiguêya, avec ses six visages et la multitude de ses yeux, a bien quelque ressemblance avec Argus, que Junon employoit comme son principal garde ; mais comme c’est une divinité du second ordre, et le chef des armées célestes, il paroît être clairement l’Orus d’Égypte et le Mars d’Italie. Je suis persuadé que son nom de Skanda, sous lequel il est célébré dans un des Pourânas, a de l’affinité avec l’ancien Skander de Perse, que les poëtes confondent ridiculement avec Alexandre de Macédoine (97).Les attributs de Dourgâ, ou d’accès difficile (98), ne sont pas moins frappans dans la fête dont il vient d’être fait mention : cette fête porte son nom ; et, sous ce rapport, elle ressemble à Minerve, non pas à la pacifique inventrice des beaux-arts et des arts utiles, mais a Pallas, coiffée d’un casque et armée d’une lance : l’une et l’autre représentent la vertu héroïque, ou la valeur unie à la sagesse ; l’une et l’autre tuèrent de leurs propres mains des géans et des démons ; l’une et l’autre protégeoient les hommes bons et vertueux, qui leur rendoient un culte légitime. De même, dit-on, que Pallas tire son nom de l’action de jeter une lance et paroît d’ordinaire armée de pied en cap, ainsi curis, l’ancien mot latin qui signifioit lance, étoit l’un des titres de Junon (99) ; et si Lilio Gyraldi (100) n’est point dans l’erreur, un autre de ses titres étoit Hoplosmia (101), qui, à ce qu’il semble, désignoit en Élide une femme vêtue en panoplie (102), ou complètement armée. La Minerve non armée des Romains répond visiblement, comme protectrice du savoir et du génie, à Saresouatî, épouse de Brâhmah, et emblème de sa principale faculté créatrice. Ces deux déesses ont donné leur nom à de célèbres ouvrages de grammaire ; mais le Sdresouata de Saroûpâtchârya est infiniment plus concis que la Minerva de Sanctius, en même temps qu’il est plus utile et plus agréable. La Minerve (103) d’Italie inventa la flûte ; et Saresouatî préside à la musique. Ce fut aussi par la même raison que la protectrice d’Athènes eut le surnom de Musicé.

Plusieurs savans mythologues, ayant à leur tête Lilio Gyraldi, voient dans la pacifique Minerve l'Isis égyptienne. Plutarque cite une inscription singulière du temple de cette dernière à Sais (104), qui a de la ressemblance avec les quatre strophes rapportées ci-dessus, comme servant de texte au Bhagavat : « Je suis tout ce qui a été, est » et sera, et jamais mortel n'a soulevé mon voile (105).» Quant à moi, je ne doute nullement que l'Isouara et l'Isî des Hindous ne soient l'Osiris et l'Isis des Égyptiens ; mais il faudrait un Mémoire séparé, à la manière de Plutarque, pour démontrer leur identité. Ils désignent, à ce qu'il me semble, les facultés de la nature considérées comme mâle et femelle ; et Isis, à l'instar des autres déesses, représente la faculté active de son époux, dont les huit formes sous lesquelles il devient visible à l'homme furent décrites en ces termes par Câlidâsa (106), il y a près de deux mille ans : « L'eau fut le premier ouvrage du Créateur ; et le feu reçoit l'oblation de beurre clarifié (107), comme la loi le prescrit ; le sacrifice s'accomplit avec solennité ; les deux luminaires du ciel distinguent le temps ; l'éther subtil, qui est le véhicule du son, pénètre l'univers ; la terre est naturellement la mère de tout accroissement ; et l'air anime toutes les choses qui respirent. Puisse Isa, le pouvoir qui daigne se manifester sous ces huit formes, vous accorder ses bénédictions et son appui (108) ! » Les cinq élémens, aussi-bien que le Soleil et la Lune, sont donc considérés comme Isa, ou celui qui gouverne : or, d'Isa on peut former régulièrement Isî, quoiqu'Îśânî soit le nom usité pour sa faculté active, adorée comme la déesse de la nature. Je n'ai pas encore trouvé dans les livres sanskrits le conte bizarre, mais poétique, d'io ; mais je suis persuadé qu'au moyen des Pourânas nous découvrirons, avec le temps, toute la science des Égyptiens, sans déchiffrer leurs hiéroglyphes. Le taureau d'isouara paraît être Apis, ou Ap, ainsi qu'il est plus correctement nommé dans la véritable leçon d'un passage de Jérémie ; et si la vénération qu'on témoigne dans le Tibet et dans l'Inde pour un quadrupède aussi aimable et aussi utile que la vache, ainsi que la reproduction du Lama Lama lui-même, n’ont pas quelque affinité avec la religion de l’Egypte et l’idolâtrie d’Israël, il faut au moins convenir que les circonstances ont merveilleusement coïncidé.Bhavânî (109) appelle maintenant notre attention ; et, sous ce point de vue, je suppose que la femme de Mahâdêva est aussi-bien la Junon Cinxia ou la Lucine des Romains (qu’ils appeloient aussi Diana SoJvi- 10 tm, et les Grecs, ll’ithyia), que Vénus elle-même : non la Vénus d’idalie, reine de l’Enjouement et des Ris , qui, avec ses Nymphes et ses trois Grâces, fut la belle production de l’imagination des poëtes, et répond à la Rembhâ de l’Inde , avec son céleste cortège d’Apsarâs, ou de filles du paradis ; mais Vénus Uranie , dont Lucrèce a fait un tableau si animé, et qu’il invoque si à propos ; Vénus qui préside à la génération, et que, pour cette raison, on représente quelquefois avec les deux sexes (union très-commune dans les sculptures indiennes ), comme dans sa statue barbue (110) à Rome, dans les images qu’on nommoit peut-être Hermatheua (111), et dans ces figures où elle avoit la forme d’un cône de marbre ; « forme, dit Tacite, dont 011 » nous laisse ignorer le motif. » Ce motif n’est que trop visible dans les temples et dans les peintures de i’Hindoustân. Il semble n’être jamais venu à l’esprit des législateurs de cette contrée qu’une chose naturelle pût blesser la décence par son obscénité (112). Cette singularité se retrouve dans tous leurs ouvrages et dans tous leurs discours ; mais elle ne prouve point la dépravation de leurs mœurs. Platon et Cicéron parlent à’Eros, ou du Cupidon céleste, comme fils de Vénus et de Jupiter ; ce qui prouve l’affinité du monarque de l’Olympe et de la déesse de la fécondité avec Mahâdêva et Bhavânî. En effet, le dieu Câmâ (113) étoit fils de Mâyâ et de Casyapa, ou Uranus, au moins suivant les mythologues de Kachmyr ; mais, à plusieurs égards, il paroît être le jumeau de Cupidon , avec des attributs plus riches et plus animés. Une de ses nombreuses épithètes est Dîpaca [ celui qui enflamme ], mot que l’on écrit , par erreur, Dîpuc ; et je suis maintenant convaincu que l’espèce de ressemblance qui a été observée entre son nom latin et son nom sanskrit, est purement accidentelle (114). Dans tous les noms, les trois premières lettres sont la racine1. Or il n’y a point d’affinité entre elles. Il faut laisser dans l’indécision la question de savoir s’il existoit un rapport mythologique entre l’amaracus, dont les feuilles embaumées ceignoient les tempes d’Hymen, et le toulasî de l’Inde : ces deux plantes ont beaucoup d’affinité sous le point de vue botanique, si marjolaine est la traduction exacte d’amaracus.

L’une des cérémonies les plus remarquables qui ont lieu dans la solennité de la déesse indienne, est celle dont j’ai parlé ci-dessus, où l’on jette son image dans le fleuve. Les Pandits, que j’ai interrogés concernant son origine et sa signification, m’ont répondu qu’elle éioit prescrite par le Vêda, sans qu’ils sussent pourquoi : mais j’imagine que cet usage a rapport à la doctrine suivant laquelle l’eau est une forme d’Isouara, et par conséquent d’Isànî ; on représente même quelquefois Isânî comme la patronne de cet élément, à qui l’on restitue sa figure après qu’elle a reçu tous les honneurs qui lui sont dus sur la terre considérée comme une autre forme du dieu de la nature, mais subséquente au fluide primitif dans l’ordre de la création. Le culte des dieux et déesses des fleuves, l’hommage rendu à leurs eaux, et les idées de purification qui y ctoient annexées, ne sont point une preuve décisive d’un système primitif parmi les nations idolâtres, puisque les Grecs, les Italiens, les Égyptiens et les Hindous, ont pu, sans avoir de communication les uns avec les autres, adorer les divinités des grands fleuves qui leur procuroient le plaisir, la santé et l’abondance. Le docteur Musgrave a pensé que la force et la rapidité des grands fleuves faisoient supposer qu’ils étoient conduits par des dieux, tandis que les ruisseaux n’étoient protégés que par des déesses. Les faits combattent cette idée, comme presque toutes les conjectures des grammairiens fondées sur les genres des noms. La plupart des

a Il seroit aisé de prouver par des exemples, et d’établir par de bonnes raisons, que la racine est le plus souvent la syllabe ou les lettres du milieu des mots. (Labaume.) grands fleuves de l’Inde ont des noms féminins ; et les trois déesses des eaux, pour qui les Hindous ont une vénération particulière, sont Gangâ, qui sortit, comme Pallas, de la tête du Jupiter indien (115), Yamounâ (116), fille du Soleil, et Saresouatî (117). Toutes trois s’assemblent à Prayâga, nommé par cette raison Trivêni, ou les trois boucles tressées ; mais, suivant la croyance populaire, Saresouatî s’enfonce sous la terre, et reparoît à un autre Trivêni, situé près d’Hoùgly, où elle rejoint sa biec-aimée Gangâ. Le Brahmâpoùtra est, à la vérité, un fleuve mâle ; et comme son nom signifie le fils de Brdhmab, j’en ai pris occasion de feindre dans un de mes hymnes qu’il avoit épousé Gangâ, quoique je n’aie pas rencontré dans les livres sanskrits un seul passage où il fût mentionné comme dieu.Il faut parler maintenant de deux divinités incarnées du premier Rama, le rang, Râma et Crichna, et développer clairement leurs divers attri- Bacbuts. Le premier étoit, ce me semble, le Dionysos (118) des Grecs, chus’ qu’ils appeloient Bromius, sans savoir pourquoi, et Bugenes, quand ils le représentaient avec des cornes. Ils le nommoient encore Lyaios et Eleut/ierios [le Libérateur], et Truimbos ou Ditbyrantbos [le Triomphant]. La plupart de ces titres furent adoptés par les Romains, qui le nommoient Bruma, Tauriformis, Liber, Triumphus. Les deux nations avoient des traditions ou des documens suivant lesquels il avoit donné des lois aux hommes et jugé leurs différens, perfectionné la navigation et le commerce, et, ce qui paroîtra encore plus digne de remarque, fait la conquête de l’Inde et de plusieurs autres régions avec une armée de satyres, commandée par un personnage aussi distingué que Pan. Lilio Gyraldi, j’ignore sur quelle autorité, assure que ce dernier résida dans i’Ibérie, « après être retourné, » dit ce savant mythologue , de la guerre de l’Inde, où il avoit « accompagné Bacchus. » II seroit superflu, dans un simple essai, de prolonger ce parallèle entre ce dieu européen et le souverain d’Ayodhyâ (1 19), sous la forme duquel les Hindous croient que le pouvoir conservateur apparut à la terre. Suivant eux, ce fut un conquérant célèbre ; il délivra les nations des tyrans, et Sitâ, son épouse, du géant Râvan, roi de Lankâ, et commanda en chef une race nombreuse et intrépide de ces grands singes que nos naturalistes, ou au moins quelques-uns d’entre eux, ont nommés satyres indiens (120). Son général, le prince des satyres, s’appeloit Hanoumat, ou l’homme aux pommettes élevées ; et, avec des ouvriers aussi agiles, il eut bientôt construit sur la mer un pont de rochers, dont une partie subsiste, encore, au rapport des Hindous. C’est probablement la suite de rochers à laquelle les Musulmans ou les Portugais ont donné le nom bizarre de Pont d’Adam ; il devoit s’appeler Pont de Rama. Ne se pourroit-il pas que cette armée de satyres eût été seulement une race de montagnards civilisés par Râma, si ce monarque a jamais existé ? Quoi qu’il en soit, les Hindous ont aujourd’hui en grande vénération l’immense famille des . singes indiens ; et ces animaux sont pieusement nourris par les Brahmanes, qui paraissent avoir pour leur subsistance des fondations en règle dans deux ou trois endroits situés sur les bords du Gange. Ils vivent par tribus de trois ou quatre cents, sont d’une extrême douceur (j’en parle comme témoin oculaire), et paraissent avoir une espèce d’ordre et de subordination dans leur petite police forestière. Il ne faut point passer sous silence que le père de Hanoumat Pavan,dieu étoit je djeu vent, nommé Pavan, l’un des huit génies ; et de même que Pan perfectionna la flûte en y ajoutant six tuyaux, « et » joua parfaitement du luth quelques instans après sa naissance, » de même l’un des quatre systèmes de la musique indienne porte le nom de Hanoumat, ou Hanouman (121) au nominatif, comme celui de son premier inventeur, et jouit maintenant de l’estime générale.

La guerre de Lankâ est représentée sous une forme dramatique à la fête de Râma, le neuvième jour de la nouvelle lune de Tchaitra (122) ; et, au rapport d’HolwelI, qui y avoit assisté, le au drame se termine par une représentation de l’épreuve du feu moyen de laquelle Sitâ, l’épouse du vainqueur, prouva sa fidélité conjugale. « Le dialogue, ajoute-t-il, est pris des dix-huit livres sacrés. » Je suppose qu’il entend par-là les Pourânas. Mais les Hindous possèdent un grand nombre de drames réguliers, qui ont au moins deux mille ans d’antiquité (123) ; et dans le nombre, il y en a de très-beaux tirés de l’histoire de Râma. Le premier poète des Hindous fut le grand Vâlmik (124) ; son Râmâyan est un poème épique sur le même sujet, très-supérieur pour l’unité d’action, la magnificence des images et l’élégance du style, à l’ouvrage savant et châtié de Nonnus, intitulé les Dionysiaques, dont je lus la moitié ou vingt-quatre livres avec beaucoup d’empressement, lorsque j’étois fort jeune, et que j’aurois lu jusqu’à la fin, si d’autres occupations ne m’eussent captivé. Je n’aurai jamais le loisir de comparer les Dionysiaques et le Râmâyan : mais je suis sûr qu’une comparaison exacte de ces deux poèmes prouveroit l’identité de Dionysos et de Râma ; et je penche à croire que ce dernier fut le Râma, fils de Koùch, qui peut avoir établi le premier gouvernement régulier dans cette partie de l’Asie. J’avois presque oublié que, suivant les Grecs, Méros est une montagne de l’Inde, sur laquelle étoit né leur Dionysos, et quq Mérou, quoique ce mot désigne généralement le pôle septentrional dans la géographie indienne, est aussi une montagne située près de la ville de Naichada ou Nysa (125), que les géographes grecs appellent Diouysopolis, et qui est célébrée dans tous les poèmes sanskrits. On suppose néanmoins que le lieu de la naissance de Râma fut Ayodhyâ ou Aoude (126). Si l’on en croit les Brahmanes, cette ancienne ville s’étendoit sur une ligne de dix yôdjans (127), ou d’environ quarante milles ; et la ville actuelle de Lakhnaù, qui se prononce Laknau, n’étoit que la loge de l’une de ses portes, appelée Lakchmanadouâra, ou la porte de Lakchman, frère de Râma. M. Sonnerat (128) suppose que Ayodhyâ étoit Siam : cette hypothèse erronée et sans fondement auroit été de peu de conséquence, s’il n’avoit pas étayé sur elle un raisonnement pour établir l’identité de Râma et de Bouddha, dont l’apparition date nécessairement de plusieurs siècles après la Conquête de Lankâ ( 129).

Crichna (130), le second des grands dieux, mena, suivant les Crichna, l’Apollon indien. Indiens, la vie la plus extraordinaire et la plus incompréhensible. Il étoit fils de Dêvald et de Vasoudêva ; mais on cacha sa naissance par crainte du tyran Kansa, à qui il avoit été prédit qu’un enfant né à cette époque dans cette famille lui donneroit la mort. Il fut élevé à Mat’hourâ, par un honnête berger, surnommé Ananda [Heureux], et par son aimable femme Yasôdâ, qui, comme une autre Palès, étoit sans cesse occupée de ses pâturages et de sa laiterie. Leur famille étoit composée d’une multitude de jeunes gôpas ou vachers, et de belles gôpîs (131) ou laitières, qui furent les compagnons de son enfance ; et dans sa première jeunesse, il choisit pour ses favorites neuf jeunes filles, avec qui il passoit gaiement les heures à danser, chasser, et jouer de la flûte. Je n’ai d’autre autorité pour le nombre remarquable de ses gôpîs, qu’un tableau bizarre, où neuf filles composent un groupe ayant la forme d’un éléphant, sur lequel il est assis et joue de la flûte. Malheureusement le mot nava signifie tout ensemble neuf (nom de nombre), nouveau, et jeune ; en sorte qu’il peut s’interpréter de deux manières dans la stance suivante :

Tarañidjâpouline nava ballavi

Perisadâ saha, guélicoutoûhalât

Droutavilam witatchârouvihârinam

Herimaham hrĭdayéna sadâ vahê.

« Je porte continuellement dans mon sein ce dieu, qui, dans ses amusemens avec un cortège de neuf (ou jeunes) laitières, danse gracieusement, tantôt vite, tantôt avec lenteur, sur les sables que vient de quitter la fille du Soleil. »