Les Sept Cordes de la lyre (Recueil)/Texte entier

LE DIEU INCONNU — LA FILLE D’ALBANO

LES SEPT CORDES DE LA LYRE

MAÎTRE ALBERTUS.

HANZ |

ses élèves. |

MÉPHISTOPHÉLÈS

Un Poëte

Un Peintre.

Un Maître de chapelle.

Un Critique.

L’Esprit de la Lyre.

Les Esprits célestes

THÉRÈSE, gouvernante d’Hélène.

ACTE PREMIER

Dans la chambre de maître Albertus. Il écrit. Wilhelm entre sur la pointe du pied. Il fait nuit. On entend dans le lointain le bruit d’une fête.

Scène PREMIÈRE. — MAÎTRE ALBERTUS, WILHELM.

MAÎTRE ALBERTUS, sans tourner la tête. Qui est là ? Est-ce-vous, Hélène ?

WILHELM, à part. Hélène ! Est-ce qu’elle entre quelquefois dans la chambre du philosophe à minuit ? (Haut.) Maître, c’est moi, Wilhelm.

ALBERTUS. Je te croyais à la fête.

WILHELM. J’en viens. J’ai vainement essayé de me divertir. Autrefois, il ne m’eût fallu que respirer l’air d’une fête pour sentir mon cœur tressaillir de jeunesse et de bonheur ; aujourd’hui, c’est différent !

ALBERTUS. Ne dirait-on pas que l’âge a glacé ton sang ! C’est la mode, au reste ! Tous les jeunes gens se disent blasés. Encore, s’ils quittaient les plaisirs pour l’étude ! mais il n’en est rien. Leur amusement consiste à se faire tristes et à se croire malheureux. Ah ! la mode est vraiment une chose bizarre !

WILHELM. Maître, je vous admire, vous qui n’êtes jamais ni triste ni gai ; vous qui êtes toujours seul, et toujours calme ! L’allégresse publique ne vous entraîne pas dans son tourbillon ; elle ne vous fait pas sentir non plus l’ennui de votre isolement. Vous entendez passer les sérénades, vous voyez les façades s’illuminer, vous apercevez même d’ici le bal champêtre avec ses arcs en verres de couleur et ses légères fusées qui retombent en pluie d’or sur le dôme verdoyant des grands marronniers ; et vous voilà devisant philosophiquement peut-être sur le rapport qui peut exister entre votre paisible subjectivité et l’objectivité délirante de tous ces petits pieds qui dansent là-bas sur l’herbe ! Comment ! ces robes blanches qui passent et repassent comme des ombres à travers les bosquets ne vous font pas tressaillir, et votre plume court sur le papier comme si c’était une ronde de watchmen qui interrompt le silence de la nuit ?

ALBERTUS. Ce que j’éprouve à l’aspect d’une fête ne peut t’intéresser que médiocrement. Mais toi-même, qui me reproches mon indifférence, comment se fait-il que tu rentres de si bonne heure ?

WILHELM. Cher maître, je vous dirai la vérité ; je m’ennuie là où je suis sûr de ne pas rencontrer Hélène.

ALBERTUS, tressaillant. Tu l’aimes donc toujours autant ?

WILHELM. Toujours davantage. Depuis qu’elle a recouvré la raison, grâce à vos soins, elle est plus séduisante que jamais. Ses souffrances passées ont laissé une empreinte de langueur ineffable sur son front ; et sa mélancolie, qui décourage Carl et qui déconcerte Hanz lui-même, est pour moi un attrait de plus. Oh ! elle est charmante ! Vous ne vous apercevez pas de cela, vous, maître Albertus ! Vous la voyez grandir et embellir sous vos yeux, vous ne savez pas encore que c’est une jeune fille. Vous voyez toujours en elle une enfant ; vous ne savez pas seulement si elle est brune ou blonde, grande ou petite.

ALBERTUS. En vérité, je crois qu’elle n’est ni petite ni grande, ni blonde ni brune.

WILHELM. Vous l’avez donc bien regardée ?

ALBERTUS. Je l’ai vue souvent sans songer à la regarder.

WILHELM. Eh bien, que vous semble-t-elle ?

ALBERTUS. Belle comme une harmonie pure et parfaite. Si la couleur de ses yeux ne m’a pas frappé, si je n’ai pas remarqué sa stature, ce n’est pas que je sois incapable de voir et de comprendre la beauté ; c’est que sa beauté est si harmonieuse, c’est qu’il y a tant d’accord entre son caractère et sa figure, tant d’ensemble dans tout son être, que j’éprouve le charme de sa présence, sans analyser les qualités de sa personne.

WILHELM, un peu troublé. Voilà qui est admirablement bien dit pour un philosophe ! et je ne vous aurais jamais cru susceptible…

ALBERTUS. Raille, raille-moi bien, mon bon Wilhelm ! C’est un animal si déplaisant et si disgracieux qu’un philosophe !

WILHELM. Oh ! mon cher maître, ne parlez pas ainsi. Moi, vous railler ! oh ! mon Dieu ! vous le meilleur et le plus grand parmi les plus grands et les meilleurs des hommes !… Mais si vous saviez combien je suis heureux que vous n’aimiez pas les femmes !… Si, par hasard, vous alliez vous trop apercevoir des grâces d’Hélène, que deviendrais-je, moi, pauvre écolier sans barbe et sans cervelle, en concurrence avec un homme de votre mérite !

ALBERTUS. Cher enfant, je ne ferai jamais concurrence ni à toi ni à personne, je sais trop me rendre justice ; j’ai passé l’âge de plaire et celui d’aimer.

WILHELM. Que dites-vous là, mon maître ! Vous avez à peine atteint la moitié de la durée moyenne de la vie ! Votre front, un peu dévasté par les veilles et l’étude, n’a pourtant pas une seule ride ; et, quand le feu d’un noble enthousiasme vient animer vos yeux, nous baissons les nôtres, jeunes gens que nous sommes, comme à l’aspect d’un être supérieur à nous, comme à l’éclat d’un rayon céleste !

ALBERTUS. Ne dis pas cela, Wilhelm ; c’est m’affliger en vain. La grâce et le charme sont le partage exclusif de la jeunesse ; la beauté de l’âge mûr est un fruit d’automne qu’on laisse gâter sur la branche, parce que les fruits de l’été ont apaisé la soif. (Une pause.) À vrai dire, Wilhelm, je n’ai point eu de jeunesse, et le fruit desséché tombera sans avoir attiré l’œil ou la main des passants.

wilhelm. On me l’avait dit, maître, et je ne pouvais le croire. Serait-il vrai, en effet, que vous n’eussiez jamais aimé ?

albertus. Il est trop vrai, mon ami. Mais tout regret serait vain et inutile aujourd’hui.

wilhelm. Jamais aimé ! Pauvre maître !… Mais vous avez eu tant d’autres joies sublimes dont nous n’avons pas d’idée.

albertus, brusquement. Eh oui ! sans doute, sans doute. — Wilhelm ! tu veux donc épouser Hélène ?

wilhelm. Cher maître, vous savez bien que, depuis deux ans, c’est mon unique vœu.

albertus. Et tu quitterais tes études pour prendre un métier ? car enfin il te faut pouvoir élever une famille, et la philosophie n’est pas un état lucratif.

wilhelm. Peu m’importe ce qu’il faudrait faire. Vous savez bien que, lorsqu’il fut question de mon mariage avec Hélène, le vieux luthier Meinbaker, son père, avait exigé que je quittasse les bancs pour l’atelier, l’étude des sciences pour les instruments de travail, les livres d’histoire et de métaphysique pour les livres de commerce. Le bonhomme ne voulait pour gendre qu’un homme capable de manier la lime et le rabot comme le plus humble ouvrier, et de diriger sa fabrique comme lui-même. Eh bien, j’avais souscrit à tout cela : rien ne m’eût coûté pour obtenir sa fille. Déjà j’étais capable de confectionner la meilleure harpe qui fût sortie de son atelier. Pour les violons, je ne craignais aucun rival. Dieu aidant, avec mon petit talent et le mince capital que je possède, je pourrais encore acheter un fonds d’établissement, et monter un modeste magasin d’instruments de musique.

albertus. Tu renoncerais donc sans regret, Wilhelm, à cultiver ton intelligence, à élargir le cercle de tes idées, à élever ton âme vers l’idéal ?

wilhelm. Oh ! voyez-vous, maître, j’aime. Cela répond à tout. Si, au temps de sa richesse, Meinbaker, au lieu de sa charmante fille, m’eût offert son immense fortune, et avec cela les honneurs qu’on ne décerne qu’aux souverains, je n’eusse pas hésité à rester fidèle au culte de la science, et j’aurais foulé aux pieds tous ces biens terrestres pour m’élever vers le ciel. Mais Hélène, c’est pour moi l’idéal, c’est le ciel, ou plutôt c’est l’harmonie qui régit les choses célestes. Je n’ai plus besoin d’intelligence ; il me suffit de voir Hélène pour comprendre d’emblée toutes les merveilles que l’étude patiente et les efforts du raisonnement ne m’eussent révélées qu’une à une. Cher maître, vous ne pouvez pas comprendre cela, vous, c’est tout simple. Mais, moi, je crois que par l’amour j’arriverai plus vite à la foi, à la vertu, à la Divinité, que vous par l’étude et l’abstinence. D’ailleurs, il en serait autrement que je serais encore résolu à perdre l’intelligence afin de vivre par le cœur…

albertus. Peut-être tes sens te gouvernent à ton insu, et te suggèrent ces ingénieux sophismes, que je n’ose combattre, dans la crainte de te paraître infatué de l’orgueil philosophique. Cher enfant, sois heureux selon tes facultés, et cède aux élans de ta jeunesse impétueuse. Un jour viendra certainement où tu regarderas en arrière, effrayé d’avoir laissé ton intelligence s’endormir dans les délices…

wilhelm. De même, maître, qu’après une carrière consacrée aux spéculations scientifiques, il arrive à l’homme austère de regarder dans le passé, effrayé d’avoir laissé ses passions s’éteindre dans l’abstinence.

albertus. Tu dis trop vrai, Wilhelm !… Tiens, regarde cette lyre. Sais-tu ce que c’est ?

wilhelm. C’est la fameuse lyre d’ivoire inventée et confectionnée par le célèbre luthier Adelsfreit, digne ancêtre d’Hélène Meinbaker. Il la termina, dit-on, le jour même de sa mort, il y a environ cent ans ; et le bon Meinbaker la conservait comme une relique, sans permettre que sa propre fille l’effleurât même de son haleine. C’est un instrument précieux, maître, et dont l’analogue ne se retrouverait nulle part. Les ornements en sont d’un goût si exquis, et les figures d’ivoire qui l’entourent sont d’un travail si admirable, que des amateurs en ont offert des sommes immenses. Mais, quoique ruiné, Meinbaker eût mieux aimé mourir de faim que de laisser cet instrument incomparable sortir de sa maison.

albertus. Pourtant cet instrument incomparable est muet. C’est une œuvre de patience et un objet d’art qui ne sert à rien, et dont il est impossible aujourd’hui de tirer aucun son. Ses cordes sont détendues ou rouillées, et le plus grand artiste ne pourrait les faire résonner…

wilhelm. Où voulez-vous en venir, maître ?

albertus. À ceci : que l’âme est une lyre dont il faut faire vibrer toutes les cordes, tantôt ensemble, tantôt une à une, suivant les règles de l’harmonie et de la mélodie ; mais que, si on laisse rouiller ou détendre ces cordes à la fois délicates et puissantes, en vain l’on conservera avec soin la beauté extérieure de l’instrument, en vain l’or et l’ivoire de la lyre resteront purs et brillants ; la voix du ciel ne l’habite plus, et ce corps sans âme n’est plus qu’un meuble inutile.

wilhelm. Ceci peut s’appliquer à vous et à moi, mon cher maître. Vous avez trop joué sur les cordes d’or de la lyre ; et, pendant que vous vous enfermiez dans votre thème favori, les cordes d’airain se sont brisées. Pour moi, ce sera le contraire. Je brise volontairement les cordes célestes que vous avez touchées, afin de jouer avec une ivresse impétueuse sur les cordes passionnées que vous méprisez trop.

albertus. Et tous deux nous sommes inhabiles, incomplets, aveugles. Il faudrait savoir jouer des deux mains et sur tous les modes…

wilhelm, sans l’écouter. Maître Albertus, vous avez tant d’empire sur l’esprit d’Hélène ! Voulez-vous vous charger de lui renouveler mes instances, afin qu’elle m’accepte pour mari ?

albertus. Mon enfant, je m’y emploierai de tout mon cœur et de tout mon pouvoir, car je suis persuadé qu’elle ne pourrait faire un meilleur choix.

wilhelm. Soyez béni, et que le ciel couronne vos efforts ! Bonsoir, mon bon maître. Pardonnez-moi d’être si peu philosophe. Oubliez le disciple ingrat qui vous abandonne, mais souvenez-vous de l’ami dévoué qui vous reste à jamais fidèle.

Scène II. — ALBERTUS, seul.

Ô sublime philosophie ! c’est ainsi qu’on déserte tes autels ! Avec quelle facilité on te délaisse pour la première passion qui s’empare des sens ! Ton empire est donc bien nul, et ton ascendant bien dérisoire ? — Hélas ! quelle est donc la faiblesse des liens dont tu nous enchaînes, puisque, après des années d’immolation, après la moitié d’une vie consacrée à l’héroïque persévérance, nous ressentons encore avec tant d’amertume l’horreur de la solitude et les angoisses de l’ennui !…

Souverain esprit, source de toute lumière et de toute perfection, toi que j’ai voulu connaître, sentir et voir de plus près que ne font les autres hommes, toi qui sais que j’ai tout immolé, et moi-même plus que tout le reste, pour me rapprocher de toi en me purifiant ! puisque toi seul connais la grandeur de mes sacrifices et l’immensité de ma souffrance, d’où vient que tu ne m’assistes pas plus efficacement dans mes heures de détresse ? D’où vient qu’en proie à une lente agonie, je me consume au dedans comme une lampe dont la clarté jette un plus vif éclat au moment où l’huile va manquer ? D’où vient qu’au lieu d’être ce sage, ce stoïque dont chacun admire et envie la sérénité, je suis le plus incertain, le plus dévoré, le plus misérable des hommes ? (s’approchant du balcon.) Principe éternel, âme de l’univers, ô grand esprit, ô Dieu ! toi qui resplendis dans ce firmament sublime et qui vis dans l’infini de ces soleils et de ces mondes étincelants, tu sais que ce n’est point l’amour d’une vaine gloire ni l’orgueil d’un savoir futile qui m’ont conduit dans cette voie de renoncement aux choses terrestres. Tu sais que, si j’ai voulu m’élever au-dessus des autres hommes par la vertu, ce n’est pas pour m’estimer plus qu’eux, mais pour me rapprocher davantage de toi, source de toute lumière et de toute perfection. J’ai préféré les délices de l’âme aux jouissances de la matière périssable ; et tu sais, ô toi qui lis dans les cœurs, combien le mien était pur et sincère ! Pourquoi donc ces défaillances mortelles qui me saisissent ? Pourquoi ces doutes cruels qui me déchirent ? Le chemin de la sagesse est-il donc si rude, que, plus on y avance, plus on rencontre d’obstacles et de périls ? Pourquoi, lorsque j’ai déjà fourni la moitié de la carrière, et lorsque j’ai passé victorieux les années les plus orageuses de la jeunesse, suis-je, dans mon âge mûr, exposé à des épreuves de plus en plus terribles ? Regretterais-je donc, à présent qu’il est trop tard, ce que j’ai méprisé alors qu’il était temps encore de le posséder ? Le cœur de l’homme est-il ainsi fait que l’orgueil seul le soutienne dans sa force, et ne saurait-il accepter la douleur si elle ne lui vient de sa propre volonté ? — On dit toujours aux philosophes qu’ils sont orgueilleux !… S’il était vrai ! Si j’avais regardé comme une offrande agréable à la Divinité des privations qu’elle repousse ou qu’elle voit avec pitié comme les témoignages de notre faiblesse et de notre aveuglement ! si j’avais vécu sans fruit et sans mérite ! si j’avais souffert en vain ! — Mon Dieu ! des souffrances si obstinées, des luttes si poignantes, des nuits si désolées, des journées si longues et si lourdes à porter jusqu’au soir ! — Non, c’est impossible ; Dieu ne serait pas bon, Dieu ne serait pas juste s’il ne me tenait pas compte d’un si grand labeur ! Si je me suis trompé, si j’ai fait un mauvais usage de ma force, la faute en est à l’imperfection de ma nature, à la faiblesse de mon intelligence, et la noblesse de mes intentions doit m’absoudre !… M’absoudre ? Quoi ! rien de plus ? Le même pardon que, dans sa longanimité dédaigneuse, le juge accorderait aux voluptueux et aux égoïstes !… M’absoudre ? Suis-je donc un dévot, suis-je un mystique pour croire que la Divinité n’accueille dans son sein que les ignorants et les pauvres d’esprit ? Suis-je un moine pour placer ma foi dans un maître aveugle, ami de la paresse et de l’abrutissement ? — Non ! la Divinité que je sers est celle de Pythagore et de Platon, aussi bien que celle de Jésus ! Il ne suffit pas d’être humble et charitable pour se la rendre propice, il faut encore être grand ; il faut cultiver les hautes facultés de l’intelligence aussi bien que les doux instincts du cœur pour entrer en commerce avec cette puissance infinie, qui est la perfection même, qui conserve par la bonté, mais qui règne par la justice… C’est à ton exemple, ô perfection sans bornes, que l’homme doit se faire juste, et il n’est point de justice sans la connaissance. — Si tu n’as pas cette connaissance, ô mon âme misérable, si tes travaux et tes efforts ne t’ont conduite qu’à l’erreur, si tu n’es pas dans la voie qui doit servir de route aux autres âmes, tu es maudite, et tu n’as qu’à te réfugier dans la patience de Dieu, qui pardonne aux criminels et relève les abjects… Abject ! criminel ! moi dont la vertu épouvante les cœurs tendres et désespère les esprits envieux… Orgueilleux ! orgueilleux ! Il me semble que, du haut de ces étoiles, une voix éclatante me crie : « Tu n’es qu’un orgueilleux ! »

Ô vous qui passez dans la joie, vous dont la vie est une fête, jeunes gens dont les voix fraîches s’appellent et se répondent du sein de ces bosquets où vous folâtrez autour des lumières, comme de légers papillons de nuit ! belles filles chastes et enjouées qui préludez par d’innocentes voluptés aux joies austères de l’hyménée ! artistes et poètes qui n’avez pour règle et pour but que la recherche et la possession de tout ce qui enivre l’imagination et délecte les sens ! hommes mûrs, pleins de projets et de désirs pour les jouissances positives ! vous tous qui ne formez que des souhaits faciles à réaliser, et ne concevez que des joies naïves ou vulgaires, vous voilà tous contents ! Et moi, seul au milieu de cette ivresse, je suis triste, parce que je n’ai pas mis mon espoir en vous, et que vous ne pouvez rien pour moi ! Vous composez à vous tous une famille dont nul ne peut s’isoler et où chacun peut être utile ou agréable à un autre. Il en est même qui sont aimés ou recherchés de tous. Il n’en est pas un seul qui n’ait dans le cœur quelque affection, quelque espérance, quelque sympathie ! Et moi, je me consume dans un éternel tête-à-tête avec moi-même, avec le spectre de l’homme que j’aurais pu être et que j’ai voulu tuer ! Comme un remords, comme l’ombre d’une victime, il s’acharne à me suivre, et sans cesse il me redemande la vie que je lui ai ôtée. Il raille amèrement l’autre moi, celui que j’ai consacré au culte de la sagesse ; et, quand il ne m’accable pas de son ironie, il me déchire de ses reproches ! Et quelquefois il rentre en moi, il se roule dans mon sein comme un serpent, il y souffle une flamme dévorante ; et, quand il me quitte, il y laisse un venin mortel qui empoisonne toutes mes pensées et glace toutes mes aspirations ! Ô enfants de la terre, ô fils des hommes ! à cette heure, aucun de vous ne pense à moi, ne s’intéresse à moi, n’espère en moi, ne souffre pour moi ! et pourtant je souffre, je souffre ce qu’aucun de vous n’a jamais souffert et ne souffrira jamais ! (La lyre rend un son plaintif. — Albertus, après quelques instants de silence.) Qu’ai-je donc entendu ? Il m’a semblé qu’une voix répondait par un soupir harmonieux au sanglot exhalé de ma poitrine. Si c’était la voix d’Hélène ! Ma fille adoptive serait-elle touchée des secrètes douleurs de son vieil ami ? La faible clarté de cette lampe… Non ! je suis seul ! Oh ! non, Hélène dort. Peut-être qu’à cette heure elle rêve que, soutenue par le bras de Wilhelm, elle erre avec lui sur la mousse du parc, aux reflets d’azur de la lune, ou bien qu’elle danse là-bas dans le bosquet, belle à la clarté de cent flambeaux, entourée de cent jeunes étudiants qui admirent la légèreté de ses pieds et la souplesse de ses mouvements. Hélène est fière, elle est heureuse, elle est aimée… Peut-être aime-t-elle aussi !… Elle ne saurait penser à moi. Qui pourrait penser à moi ? Je suis oublié de tous, indifférent à tous. Qui sait ? haï, peut-être ! Haï ! ce serait affreux ! (La lyre rend un son douloureux.) Pour le coup, je ne me trompe pas ; il y a ici une voix qui chante et qui pleure avec moi… Est-ce le vent du soir qui se joue dans les jasmins de la fenêtre ? est-ce une voix du ciel qui résonne dans les cordes de la lyre ? — Non, cette lyre est muette, et plusieurs générations ont passé sans réveiller le souffle éteint dans ses entrailles. Tel un cœur généreux s’engourdit et se dessèche au milieu des indifférents qui l’oublient ou le méconnaissent. Ô lyre, image de mon âme ! entre les mains d’un grand artiste, tu aurais rendu des sons divins ; et, telle que te voici, abandonnée, détendue, placée sur un socle pour plaire aux yeux, comme un vain ornement, tu n’es plus qu’une machine élégante, une boîte bien travaillée, un cadavre, ouvrage savant du créateur, mais où le cœur ne bat plus, et dont tout ce qui vit s’éloigne avec épouvante… Eh bien, moi, je te réveillerai de ton sommeil obstiné. Un instrument mort ne peut vibrer que sous la main d’un mort… (Il s’approche du socle et prend la lyre.) Que vais-je faire, et quelle folle préoccupation s’empare de moi ? Quand même cette lyre détendue pourrait rendre quelques sons, ma main inhabile ne saurait la soumettre aux règles de l’harmonie. Dors en paix, vieille relique, chef-d’œuvre d’un art que j’ignore ; je vois en toi quelque chose de plus précieux, le legs d’une amitié à laquelle je n’ai pas manqué et le pacte d’une adoption dont je saurai remplir tous les devoirs. (Il replace la lyre sur le socle.) Essayons de terminer ce travail. (Il se remet devant sa table. — S’interrompant après quelques instants de rêverie.) Comme Wilhelm songe à ma pupille ! Quelle puissance que l’amour ! Ô passion fatale ! celui qui te brave est courageux ; celui qui te nie est insensé… Hélène acceptera-t-elle celui qu’elle a déjà refusé ?… Il me semble qu’elle préfère Hanz !… Hanz a une plus haute intelligence ; mais Wilhelm a le cœur plus tendre, et les femmes ont peut-être plus de plaisir à être beaucoup aimées qu’à être bien dirigées et bien conseillées… Carl aussi est amoureux d’elle… c’est une tête légère… mais c’est un bien beau garçon… Je crois que les femmes sont elles-mêmes légères et vaines, et qu’un joli visage a plus de prix à leurs yeux qu’un grand esprit… Les femmes ! Est-ce que je connais les femmes, moi ?… Quel sera le choix d’Hélène ? Que m’importe ? Je lui conseillerai ce qui me semblera le mieux pour son bonheur, et je la marierai, après tout, selon son goût… — Puisse cette belle et pure créature n’être pas flétrie par le souffle des passions brutales !… Ah ! décidément, je ne travaille pas… Ma lampe pâlit. Il faudra bien que ceci suffise pour la leçon de demain. Essayons de dormir ; car, dès le jour, mes élèves viendront m’appeler. (Il se couche sur son grabat.) Hélène n’a guère d’intelligence non plus. C’est un esprit juste, une conscience droite ; mais ses perceptions sont bornées, et la moindre subtilité métaphysique l’embarrasse et la fatigue… Wilhelm lui conviendrait mieux que Hanz… Je m’occupe trop de cela. Ce n’est pas le moment… Mon Dieu, réglez selon la raison et la justice les sentiments de mon cœur et les fonctions de mon être. Envoyez-moi le repos !… (Il s’endort.)

Scène III. — MÉPHISTOPHÉLÈS, sortant de la lampe au moment où elle s’éteint ; ALBERTUS, endormi.

méphistophélès. Quel triste et plat emploi que celui de veiller sur un philosophe ! Vraiment, me voici plus terne et plus obscurci que la flamme de cette lampe, au travers de laquelle je m’amusais à faire passer sur son papier la silhouette d’Hélène et de ses amoureux. Ces logiciens sont des animaux méfiants. On travaille comme une araignée autour de leur froide cervelle pour les enfermer dans le réseau de la dialectique ; mais il arrive qu’ils regimbent et prennent le diable dans ses propres filets. Oui-da ! ils se servent de l’ergotage pour résister au maître qui le leur a enseigné ! Celui-ci emploie la raison démonstrative pour arriver à la foi, et ce qui a perdu les autres le sauve de mes griffes. Pédant mystique, tu me donnes plus de peine que maître Faust, ton aïeul. Il faut qu’il y ait dans tes veines quelques gouttes du sang de la tendre Marguerite, car tu te mêles de vouloir comprendre avec le cœur ! Mais vraiment on ne sait plus ce que devient l’humanité ! Voici des philosophes qui veulent à la fois connaître et sentir. Si nous les laissions faire, l’homme nous échapperait bien vite. Holà ! mes maîtres ! croyez et soyez absurdes, nous y consentons ; mais ne vous mêlez pas de croire et d’être sages. Cela ne sera pas, tant que le diable aura à bail cette chétive ferme qu’il vous plaît d’appeler votre monde.

Or, il faudra procéder autrement avec toi, cher philosophe, qu’avec feu le docteur Faust. Celui-là ne manquait ni d’instincts violents ni de pompeux égoïsme ; et, au moment d’en être affranchi par la mort, l’insensé perdant patience, et regrettant de n’avoir pas mis la vie à profit, je sus le rajeunir et le lancer dans l’orage. Sa froide intelligence s’en allait tout droit à la vérité, si je n’eusse chauffé ses passions à temps et allumé en lui une flamme qui dévora madame la conscience en un tour de main ; mais, avec celui-ci, il est à craindre que les passions ne tournent au profit de la foi. Il a plus de conscience que l’autre ; l’orgueil a plus de prise sur lui, la vanité aucune. Il a si bien terrassé la luxure, qu’il est capable de comprendre la volupté angélique et de se sauver avec sa Marguerite, au lieu de la perdre avec lui. C’est donc à ton cœur que j’ai affaire, mon cher philosophe ; quand je l’aurai tué, ton cerveau fonctionnera à mon gré. Voyons, tourmentons un peu ce cœur qui se mêle d’être sympathique, et, au lieu de le rajeunir, enterrons-le sous les glaces d’une vieillesse prématurée. Il faudrait commencer par dégrader Hélène, ou l’abrutir en la mariant à un butor ; mais les niais trouveraient encore moyen de poétiser ses vertus domestiques. Le mieux, c’est de l’avilir en la prostituant à tous ces apprentis philosophes qui encombrent la maison du matin au soir. En la voyant souillée, ce beau penseur prendra en horreur la jeunesse, la beauté, l’ignorance. Tout ce qui tranchera du romanesque lui semblera criminel, il deviendra franchement cuistre, c’est là que je l’attends… Allons un peu trouver la fille. J’ai là quelques bons reptiles immondes que je promènerai sur son front pendant qu’elle sommeille… Mais il est un obstacle entre elle et moi, et il faut le détruire. Je comptais m’en servir pour perdre le philosophe par l’enthousiasme. Si je procède par les contraires, je dois anéantir le talisman qui allumerait ici les flammes du cœur. Holà ! lutins et fées ! à moi, mes braves serviteurs crochus ! Prenez la lyre et mettez-la en pièces avec vos griffes, réduisez-la en cendres avec votre haleine… Et vite !…

CHŒUR D’ESPRITS INFERNAUX. Eh vite ! eh vite ! brisons la lyre ! Un esprit rebelle aux arrêts de l’enfer habite son sein mystérieux. Un charme le retient enchaîné. Brisons sa prison, afin qu’il retourne à son maître, et qu’il ne puisse plus converser avec les hommes. Eh vite ! eh vite ! brisons la lyre !

Esprit qui fus jadis notre frère, et qui te flattes maintenant d’être réhabilité par l’expiation et replacé au rang des puissances célestes, tu vas sortir d’ici. Que ton maître te reprenne et te châtie ! Tu ne te purgeras pas de ta faute en travaillant au salut des hommes. Eh vite ! eh vite ! brisons la lyre !

LA VOIX DE LA LYRE. Arrière, cris de l’enfer ! Vous ne pouvez rien sur moi. Une main pure doit me délivrer. Maudit ! c’est en vain que tu excites contre moi tes légions à la voix rauque. Une seule note céleste couvre tous les rugissements de l’enfer. Arrière et silence !

MÉPHISTOPHÉLÈS. Que vois-je ! mes légions épouvantées prennent la fuite ! et cette puissance enchaînée est plus forte que moi dans ma liberté !

CHŒUR D’ESPRITS CÉLESTES. Dieu te permet d’exciter au mal, mais tu ne peux l’accomplir toi-même. Tu ne peux remuer une paille dans l’univers ; tu verses ton poison dans les cœurs, mais tu ne saurais faire périr un insecte. Ta semence est stérile si l’homme ne la féconde par sa malice, et l’homme est libre de faire éclore un démon ou un ange dans son sein.

MÉPHISTOPHÉLÈS. Voilà mon homme qui s’éveille. Allons voir si je ne trouverai pas quelque mortel qui haïsse la musique autant qu’un diable, et qui m’aide à briser cette lyre. (Il s’envole.)

ALBERTUS, s’éveillant. J’ai entendu une musique céleste, et les merveilles de l’harmonie, auxquelles je n’ai jamais été sensible, viennent de m’être révélées dans un songe… Mais qui pourrait, dans la réalité, reproduire pour moi une telle harmonie ? Mon cerveau même n’en peut conserver la moindre trace… Il me semblait pourtant qu’à mon réveil je pourrais chanter ce que j’ai entendu… Mais déjà tout est effacé, et je n’entends que le cri perçant des coqs qui s’éveillent. Le jour est levé. Remettons-nous au travail ; car les élèves vont arriver, et je ne suis pas prêt pour la leçon. (On frappe.) Déjà ! Tout professeur devrait avoir chez lui une fille à marier. L’ardeur que cela donne aux élèves pour fréquenter sa maison est vraiment merveilleuse ! Je ne sais pas si la philosophie y gagne beaucoup, et si le philosophe doit en être bien fier ! (Il va ouvrir.)

Scène IV. — HANZ, CARL, WILHELM, ALBERTUS.

ALBERTUS. Soyez les bienvenus, mes chers enfants ! J’admire votre exactitude. Autrefois, j’étais souvent obligé d’aller vous éveiller, et maintenant à peine me laissez-vous le temps de dormir.

HANZ. Mon cher maître, si nous sommes venus d’aussi bonne heure sans crainte de vous réveiller, c’est qu’en passant sous vos fenêtres nous avons entendu de la musique.

ALBERTUS. Vous raillez, mon cher Hanz. Personne dans ma maison ne connaît la musique, et vous savez que je suis un barbare sous ce rapport.

WILHELM. C’est précisément pourquoi nous avons été fort surpris d’entendre une harmonie vraiment admirable sortir de votre appartement. Nous avons cru que vous aviez enfin consenti à faire apprendre la musique à Hélène, et qu’il y avait ici quelque habile professeur de harpe ou de piano, quoique à vrai dire nous n’ayons pu nous rendre compte de la nature de l’instrument qui produisait les sons enchanteurs dont nos oreilles ont été frappées.

ALBERTUS. Parlez-vous sérieusement ? Il n’y a chez moi aucun autre instrument de musique que cette vieille lyre d’Adelsfreit, et vous savez qu’elle est en trop mauvais état pour produire un son quelconque. Cependant, je vous dirai que tout à l’heure, tandis que je dormais encore, j’ai cru aussi entendre une admirable mélodie. J’ai attribué cette audition à un songe : mais je commence à croire que quelque musicien est venu s’établir ici près.

CARL. Peut-être Hélène cultive-t-elle la musique à votre insu. Je gagerais qu’elle cache quelque guitare sous son chevet, et qu’elle en joue pendant votre sommeil. Aussi, quelle fantaisie avez-vous, mon bon maître, de la contrarier ainsi dans ses goûts ? C’était bien assez que, du vivant de son père, cette privation lui eût été imposée. Les médecins ne savent ce qu’ils disent. Comment pouvez-vous leur accorder quelque confiance ?

ALBERTUS. Les médecins ont eu raison en ceci, mon cher Carl. Toute excitation nerveuse était absolument contraire à l’état d’exaltation névralgique de cette jeune fille, et toutes mes notions sur l’hygiène psychique aboutissaient au même résultat que leurs observations sur l’hygiène physiologique. L’âme et le corps ont également besoin de calme pour recouvrer l’équilibre qui fait la santé et la vie de l’un et de l’autre. Vous voyez que mes soins ont été couronnés d’un prompt succès. Tandis qu’un régime doux et sain rétablissait la santé de cette enfant, une instruction sage et paternelle ramenait son esprit à une juste appréciation des choses. J’ai été le médecin de son âme, et j’ai eu le bonheur d’éclairer et de fortifier cette belle organisation. Celui de vous qui obtiendra la main d’Hélène doit donc voir en moi un père, et peut-être quelque chose de plus.

WILHELM. Oui, sans doute, un ange tutélaire, un ami investi d’une mission divine. Qu’il est beau de faire de semblables miracles, mon cher maître !

CARL. Vraiment, maître Albertus, croyez-vous qu’Hélène ait beaucoup de dispositions pour la métaphysique ? Il semble qu’elle s’éclaire par la confiance beaucoup plus que par la conviction. Elle croit en vous avec une sorte d’aveuglement qui n’est que de la piété filiale ; mais, si elle comprend la philosophie, et si vos leçons l’amusent, je veux bien l’aller dire à Rome.

albertus. Vous parlez comme un enfant.

hanz. Excusez son langage un peu trivial. Moi, je vous dirai en d’autres termes quelque chose d’approchant. Ce n’est pas que je ne vous admire et ne vous bénisse d’avoir su, par un traitement tout moral, rendre la raison à notre chère sœur adoptive ; mais permettez-moi d’engager avec vous, à propos d’elle, une discussion purement spéculative. L’heure de votre cours n’est pas encore sonnée ; nous pouvons bien causer avec vous quelques instants, car votre conversation est toujours pour nous un enseignement et un bienfait.

albertus. Mes enfants, mon temps vous appartient. Je m’instruis souvent à vous écouter plus qu’à vous répondre ; car vous savez beaucoup de choses que j’ignore, ou que j’ai oubliées.

hanz. Eh bien, maître, je dirais presque que, lorsqu’on est fou d’une certaine manière, c’est un malheur d’en guérir. L’exaltation d’un cerveau poétique est peut-être bien préférable au calme d’un jugement froid. Ne pensez-vous pas qu’Hélène était heureuse lorsque ses yeux, animés par la fièvre, semblaient contempler les merveilles du monde invisible ? Oh ! oui ! alors elle était plus belle encore avec son regard inspiré et l’étrange sourire qui errait sur sa bouche entr’ouverte, qu’aujourd’hui avec son regard voilé et sa pudique mélancolie ! Elle est aussi devenue plus triste, ou du moins plus sérieuse, à mesure qu’elle a senti son cœur battre plus lentement. La matière peut faire un effort pour se reprendre à la vie matérielle ; mais l’esprit n’aime point à descendre du trône qu’il s’est bâti dans les nuées, pour venir s’éteindre ici-bas dans des luttes obscures et pénibles. Maître, qu’en pensez-vous ? Croyez-vous qu’Hélène, en retrouvant la santé physique, ne sente pas son âme se refroidir et tomber dans une langueur douloureuse ? Croyez-vous qu’elle ne regrette pas ses extases, ses rêves, et ses danses avec Titania au lever de la lune, et ses concerts avec le roi des gnomes au coucher des étoiles ? Quel est celui de nous qui ne donnerait au moins la moitié de sa grosse santé bourgeoise pour avoir à la place les visions dorées de la poésie ?

albertus. Hanz, vous ne parlez pas selon mes sympathies. Êtes-vous un poëte ou un adepte de la sagesse ? Si vous êtes poëte, faites des vers et quittez mon école. Si vous êtes mon disciple, n’égarez pas l’esprit de vos frères par des rêveries fantasques et des paradoxes romantiques. Toutes ces inspirations de la fièvre, toutes ces métaphores délirantes constituent un état de maladie purement physique durant lequel le cerveau de l’homme ne peut produire rien de vrai, rien d’utile, par conséquent rien de beau. Je comprends et je respecte la poésie ; mais je ne l’admets que comme une forme claire et brillante, destinée à vulgariser les austères vérités de la science, de la morale, de la foi, de la philosophie en un mot. Tout artiste qui ne se propose pas un but noble, un but social, manque son œuvre. Que m’importe qu’il passe sa vie à contempler l’aile d’un papillon ou le pétale d’une rose ? J’aime mieux la plus petite découverte utile aux hommes, ou même la plus naïve aspiration vers le bonheur de l’humanité. Les exaltés sont, selon vous, des sibylles inspirées, prêtes à nous révéler de célestes mystères. Il est possible que, sous l’empire d’une exaltation étrange, ils aient un sens très-étendu pour sentir la beauté extérieure des choses ; mais, s’ils se trouvent une langue intelligible pour nous associer à leur enthousiasme, cette contention de l’esprit dans une pensée d’isolement ne peut être qu’un état dangereux pour eux, inutile pour les autres.

hanz. Eh bien, maître, il est temps que je vous le dise franchement, je suis poëte ! Et pourtant je ne fais pas de vers, et pourtant, à moins que vous ne me chassiez, je ne vous quitterai point ; car je suis philosophe aussi, et l’étude de la sagesse ne fait qu’exalter mon penchant à la poésie. Pourquoi suis-je ainsi ? et pourquoi êtes-vous autrement ? et pourquoi Hélène est-elle autrement encore ? Je puis concilier les idées d’ordre et de logique avec l’enthousiasme des arts et l’amour de la rêverie. Vous, au contraire, vous proscrivez la rêverie et les arts ; car, à vos yeux, l’une ne peut être convertie en une laborieuse méditation, et les autres s’inspirent souvent, avec succès, des désordres de la pensée et des excès de la passion. Hélène, dans sa folie, appartient encore à un autre ordre de puissance. Elle est absorbée dans une poésie si élevée, si mystérieuse, qu’elle semble être en commerce avec Dieu même, et n’avoir aucun besoin de sanction dans les arrêts de la raison humaine.

albertus. Et que voulez-vous conclure, mon enfant ?

hanz. Maître, souffrez que le disciple récite d’abord sa leçon devant vous. Dieu nous a jetés dans cette vie comme dans un creuset où, après une existence précédente dont nous n’avons pas souvenir, nous sommes condamnés à être repétris, remaniés, retrempés par la souffrance, par la lutte, le travail, le doute, les passions, la maladie, la mort. — Nous subissons tous ces maux pour notre avantage, pour notre épuration, si je puis parler ainsi, pour notre perfectionnement. De siècle en siècle, de race en race, nous accomplissons un progrès lent, mais certain, et dont, malgré la négation des sceptiques, les preuves sont éclatantes. Si toutes les imperfections de notre être et toutes les infortunes de notre condition tendent à nous épouvanter et à nous décourager, toutes les facultés supérieures qui nous sont accordées pour comprendre Dieu et désirer la perfection, tendent à nous sauver du désespoir, de la misère et même de la mort ; car un instinct divin, de plus en plus lucide et puissant, nous fait connaître que rien ne meurt dans l’univers, et que nous disparaissons du milieu où nous avons séjourné pour reparaître dans un milieu plus favorable à notre développement éternel.

albertus. Telle est ma foi.

hanz. Et la mienne aussi, maître, grâce à vous ; car le souffle pernicieux du siècle, les railleries d’une fausse philosophie, l’entraînement des passions, m’avaient ébranlé, et je sentais l’instinct divin s’affaiblir et s’agiter en moi comme une flamme que le vent tourmente. Par des arguments pleins de force, par une logique pleine de clarté, par une véritable notion de l’histoire universelle des êtres, par un profond sentiment de la vérité dans l’histoire des hommes, par une conviction ardente, fondée sur les travaux de toute votre vie respectable, vous avez ramené mon esprit à la vérité. Par une vertu sans tache, une bonté sans bornes, une touchante sympathie pour tous les êtres qui vous ressemblent, soit dans le passée soit dans le présent ; par une généreuse patience envers ceux qui vous nient ou vous persécutent, vous vous êtes emparé de mon cœur, et vous avez mis d’accord en moi les besoins de la raison et ceux du sentiment. Que voulez-vous de plus de moi, maître ? Si vous avez un disciple plus dévoué, plus respectueux, plus affectionné, préférez-le à moi ; car celui-là qui vous comprend le mieux est celui qui vous ressemble le plus, et celui-là est le meilleur d’entre nous. C’est peut-être Wilhelm, c’est peut-être Carl. Bénissez-les, mais ne me maudissez pas ; car je vous aime de toute la puissance de mon être.

albertus. Mon enfant, mon enfant, ne doute pas de ma tendresse pour toi. Doute plutôt de ma raison et de ma science. Maintenant, parle… tu as des idées…

hanz. Les voici. L’humanité est un vaste instrument dont toutes les cordes vibrent sous un souffle providentiel, et, malgré la différence des tons, elles produisent la sublime harmonie. Beaucoup de cordes sont brisées, beaucoup sont faussées ; mais la loi de l’harmonie est telle que l’hymne éternel de la civilisation s’élève incessamment de toutes parts, et que tout tend à rétablir l’accord souvent détruit par l’orage qui passe…

albertus. Ne saurais-tu parler autrement que par métaphore ? Je ne puis m’accoutumer à ce langage.

hanz. J’essayerai de prendre le vôtre. Nous concourons tous à l’œuvre du progrès, chacun selon ses moyens. Chacun de nous obéit donc à une organisation particulière. Mais nous avons une telle action les uns sur les autres, que l’on ne peut supposer un individu en dehors de toute relation d’idées avec ses semblables sans supposer un individu existant dans le vide. Nous sommes donc tous fils de tous les hommes qui nous ont précédés et tous frères de tous les hommes qui vivent avec nous. Nous sommes tous une même chair et un même esprit. Pourtant, Dieu, qui a fait la loi universelle de la variété dans l’uniformité, a voulu que, de même qu’il n’y eût pas deux feuilles semblables, il n’y eût pas deux hommes semblables ; et il a divisé la race humaine en diverses familles que nous appelons des types, et dont les individus diffèrent par des nuances infinies. L’une de ces familles s’appelle les savants, une autre les guerriers, une autre les mystiques, une autre les philosophes, une autre les industriels, une autre les administrateurs, etc. Toutes sont nécessaires, et doivent également concourir au progrès de l’homme en bien-être, en sagesse, en vertu, en harmonie. Mais il en est encore une qui résume la grandeur et le mérite de toutes les autres ; car elle s’en inspire, elle s’en nourrit, elle se les assimile ; elle les transforme pour les agrandir, les embellir, les diviniser en quelque sorte ; en un mot, elle les propage et les répand sur le monde entier, parce qu’elle parle la langue universelle… Cette famille est celle des artistes et des poëtes. On vit de ses émotions ; on les aspire par tous les sens ; et l’esprit le plus froid, l’âme la plus austère, ont besoin des créations et des prestiges de l’art pour sentir que la vie est autre chose qu’une équation d’algèbre. Pourtant, on traite les artistes comme les accessoires frivoles d’une civilisation raffinée. La raison les a condamnés ; et, s’ils ont encore la permission de respirer, c’est parce qu’ils sont nécessaires aux sages, pour les aider à supporter l’ennui et la fatigue de leur sagesse.

albertus. Hanz, vous parlez avec amertume. Je ne vois pas que les sages d’aucune nation traitent les artistes et les poëtes en parias ; je ne vois pas que la misère ou l’obscurité soient leur partage dans la société. Une danseuse mène, dans ce siècle-ci, la vie de Cléopâtre, et le philosophe vit d’un pain amer et grossier, entre la misère et l’apostasie.

hanz. Oh ! oui, maître, je conviens de cela. Mais je pourrais vous répondre qu’au nom de la philosophie tel ambitieux occupe les premières charges de l’État, tandis que, martyr de son génie, tel artiste vit dans la misère, entre le désespoir et la vulgarité. Ce n’est pas sous ce point de vue que j’envisage le malheur du poëte. Le poëte ambitieux peut tout dans la société, aussi bien que le philosophe ambitieux, car l’un et l’autre peuvent abjurer ou trahir la vérité. Dans l’ordre de considérations où je m’élève ici, je ne parle pas des infortunes sociales ni des souffrances matérielles. Je regarde plus haut, et, ne m’occupant guère des individus, je considère l’ensemble du progrès que la poésie et les arts doivent accomplir. Ce progrès serait le plus certain, le plus rapide, le plus magnifique, sans l’obstination des hommes à réprimer toute entreprise hardie, à refroidir toute inspiration ardente chez les poëtes. Je dis les poëtes, cette dénomination comprend tous les vrais artistes. La génération présente tout entière s’acharne à les faire marcher à petits pas, parce que, vaine de son petit bon sens et infatuée de sa petite philosophie, elle veut qu’on ait égard à sa médiocrité, en ne lui montrant que des œuvres médiocres. Des gens qui ne comprennent que les petites actions et les petits sentiments ont créé le mot de vraisemblance pour tout ce qui répond à leur étroitesse d’intelligence et de cœur. Ils ont rangé dans l’impossible et dans l’absurde tout ce qui les dépasse. De là vient que tous les grands artistes travaillent en martyrs du présent pour l’amour de la postérité ; et, s’ils n’ont une grande vertu, s’ils ne sont d’augustes fanatiques, ils se résignent à divertir leurs contemporains comme des saltimbanques, et à déshériter l’avenir des fruits de leur génie.

albertus. Eh bien, mon enfant, tu fais, sans le savoir, le procès à ces artistes avares de leur gloire, qui divorcent avec le présent pour avoir dans l’avenir une place plus distinguée. Je conçois ce genre d’ambition ; c’est le plus raffiné. Mais, crois-moi, si ces génies étaient bien pénétrés de l’importance de leur mission sur la terre, s’ils étaient dévorés du désir d’accomplir le progrès, ils transigeraient avec leur orgueil, et feraient, pour l’amour de l’humanité, ce qu’avec raison ils refusent de faire pour de vaines richesses et de vaines distinctions sociales. Ils ne rougiraient pas de rétrécir ou d’abaisser leur forme, afin de parler à cette génération vulgaire un langage intelligible pour elle, et de lui inoculer les grandes vérités de l’avenir avec un levain qui puisse s’assimiler à sa grossière substance.

wilhelm. Maître, vous oubliez que l’art est une forme, et rien autre chose. Si on l’abaisse, si on la rétrécit au gré des gens qui n’aiment pas le beau et le grand, il n’y a plus d’art, parce qu’il n’y a plus ni beauté ni grandeur dans la forme.

albertus. Et toi aussi, Wilhelm ! Vraiment, je ne me serais pas douté que j’étais environné de jeunes artistes, et je vois dans ce fait la plus parfaite critique de ma pauvre philosophie.

hanz. Maître, rien n’est plus beau que la philosophie ; mais il y a quelque chose d’aussi beau, c’est la poésie. La poésie est à la fois mère et fille de la sagesse.

albertus. Fille, oui ! elle devrait se le tenir pour dit, et ne jamais faire un pas sans sa mère. Mais qu’elle soit mère à son tour, je le nie.

hanz. Maître, le premier homme qui conçut la pensée de Dieu ne fut ni un géomètre, ni un mathématicien, ni un philosophe ; ce fut un poëte.

albertus. C’est possible. Le premier homme qui conçut la pensée de Dieu était encore grossier. Son esprit ne pouvait s’élever jusqu’à la grande cause par l’abstraction. Ses sens lui révélèrent une force extérieure supérieure à la sienne. Ensuite, son intelligence ratifia le jugement des sens, et ne l’invoqua plus. La poésie redevint pour toujours fille de la sagesse.

hanz. Maître, ce ne fut pas le jugement des sens qui révéla l’existence de Dieu à l’homme, ce fut l’instinct du cœur. Le ravissement des sens, à l’aspect de la création, ne fut qu’accessoire à cet élan de l’âme humaine, qui, jetée sur la terre, se sentit forcée aussitôt à rêver, à désirer, à aimer l’idéal. L’esprit était encore trop peu exercé aux subtilités de la métaphysique pour se mettre en peine de prouver Dieu ; mais l’âme était assez complète et assez puissante pour vouloir Dieu. Elle le devina et le sentit longtemps avant de songer à le définir. Cette révélation, cette intuition première, c’est la poésie, mère de toute religion, de toute harmonie, de toute sagesse. Je définis donc, pour me résumer, la métaphysique, l’idée de Dieu ; et la poésie, le sentiment de Dieu.

albertus. Ton explication ne me déplaît pas, et je consens de toute mon âme, cher poëte, à ce que vous soyez mon père. Mais j’exige que vous le prouviez. Voyons, instruisez-moi ; faites éclore en moi quelque idée nouvelle. Prenez votre flûte, et jouez-moi une valse. Si, pendant ce temps, il me vient une solution aux grands problèmes qui m’occupent, je serai de bonne foi, et, vous remerciant de votre prédication, je me dirai à jamais, comme au bas d’une lettre de nouvel an, votre fils soumis et reconnaissant.

hanz. Je ne pourrais ouvrir le ciel avec cette mauvaise flûte que vous venez de découvrir dans la poche de mon gilet. Mais, si je n’ai qu’un chétif talent, si je ne possède qu’un pauvre grain de poésie, la faute en est à vous, maître ; car c’est vous qui proscrivez les arts de nos études, et nous sommes obligés de jouer du violon ou de la clarinette à la dérobée dans les cabarets, bien loin de votre demeure. Sans les arrêts sévères que vous avez portés contre la musique, je serais peut-être un grand artiste, un poëte, un magicien comme Adelsfreit ; et, dans ce moment-ci, je pourrais faire un miracle et vous convertir. La chose serait importante, croyez-moi ; car le grand malheur de la poésie n’est nullement d’être méconnue par les jurés et les inspecteurs des beaux-arts ; c’est d’être ignorée des hommes comme vous, maître ; car, de même qu’un grand poëte tient l’avenir de la philosophie dans ses mains, un grand philosophe tient dans les siennes l’avenir de la poésie. Un ministre peut faire cent bévues par jour, et une coterie cent intrigues par heure, et l’avenir de la poésie ne sera pas entravé au delà de l’existence de ce ministre ou de cette coterie. Mais, si Albertus se trompe, l’avenir de la poésie peut être entravé pour des siècles. Les sots ont pour refuge l’impunité ; les grands esprits n’ont pas le droit d’errer sur un seul point de la destinée humaine.

albertus. Mais enfin, que me reproches-tu ? N’ai-je pas toujours enseigné que les arts étaient de nobles et puissants moyens pour hâter l’éducation du genre humain ? Si j’ai condamné les artistes modernes comme exerçant sur vous, par leur frivolité moqueuse ou leur amer scepticisme, une action funeste, n’ai-je pas toujours salué dans l’avenir les grands poëtes qui s’attacheront à être les auxiliaires et les propagandistes de la sagesse ?

wilhelm. Vous croyez donc, maître, qu’il n’existe pas dès aujourd’hui de ces poëtes-là ?

albertus. Je ne veux rien dire des personnes ; je dis seulement qu’aujourd’hui la poésie n’a pas encore trouvé le mot de sa destinée providentielle sur la terre. Il est quelques productions de l’art que j’admire, parce que je les comprends, parce que tout le monde peut les comprendre, et qu’elles ont un but louable… Vous souriez, et je sais d’avance ce que vous allez dire. Ces œuvres que vous m’avez vu approuver vous semblent vulgaires, et ceux qui les ont créées ne méritent, selon vous, ni le titre de poëtes ni celui d’artistes. D’où vient donc cela ? Le beau est-il relatif ? est-il le résultat d’une convention ? et ce qui est beau pour l’un ne l’est-il plus pour l’autre ?

hanz. Le beau est infini : c’est l’échelle de Jacob qui se perd dans les nuées célestes ; chaque degré qu’on monte vous révèle une splendeur plus éclatante au sommet. Ceux qui se tiennent tout en bas n’ont qu’une idée confuse de ce que d’autres, placés plus haut, voient clairement ; mais ce que ceux-là voient, les autres ne le comprennent pas et refusent de le croire. C’est qu’il est diverses manières de gravir cet escalier sacré : les uns s’y cramponnent lentement et péniblement avec les pieds et les mains, d’autres ont des ailes et le franchissent légèrement.

albertus. Toujours tes métaphores ! Tu veux dire que, vous autres artistes, vous êtes des colombes, et nous, logiciens, des bêtes de somme. Eh bien, si le genre humain se compose d’être vulgaires, et que les poëtes, par une intuition divine, pénètrent seuls dans le conseil de Dieu, qu’ils nous le révèlent, mais qu’ils se fassent comprendre avant tout.

hanz. Ils vous le disent par toutes les voix de l’art et de la poésie ; mais mieux ils le disent, moins vous les comprenez ; car vous fermez vos oreilles avec obstination. Ils ont gravi jusqu’au ciel, ils ont entendu et retenu les concerts des anges, ils vous les traduisent le mieux qu’ils peuvent ; mais leur expression retient toujours quelque chose d’élevé qui vous semble mystérieux, parce que votre organisation se refuse à sortir des bornes de la raison démonstrative. Eh bien, modifiez cette organisation imparfaite par une attention sérieuse aux œuvres d’art, par l’étude des arts, et surtout par une grande et entière adhésion au développement et au triomphe des arts et de la poésie. La philosophie y gagnera ; car, je le répète, elle est autant la fille que la mère de la poésie, et, si vous n’aviez pas vu les chefs-d’œuvre de la statuaire antique, vous n’auriez jamais bien compris Platon.

albertus. C’est que ce sont en effet des chefs-d’œuvre. Nul ne les conteste ; le beau est donc appréciable pour tous.

hanz. Vous les avez vus sans les bien comprendre ; mais, comme leur perfection était consacrée par l’admiration des siècles passés, vous ne vous êtes pas mis en garde contre l’instinct naturel qui vous révélait, à vous aussi, cette perfection. Cependant, il existe, dans les siècles les moins féconds en génies, des hommes capables de succéder à Phidias ; on les méconnaît, et on les étouffe. C’est parce qu’on s’est contenté de jeter un coup d’œil sur les œuvres de Phidias, sans croire qu’il fût nécessaire de les étudier. Eh bien, maître, les dispensateurs de récompenses et de distinctions créées par les princes sont, par nature et par éducation, ennemis du beau. Le devoir du logicien serait de chercher partout le beau, de le découvrir, de le proclamer et de le couronner. En passant à côté de lui avec indifférence, vous faites aux hommes un aussi grand mal que si vous laissiez périr un monument de la science. Tous les hommes ont soif du beau ; il faut que leur âme boive à cette source de vie ou qu’elle périsse. Les organisations humaines diffèrent : les unes aspirent à l’idéal par l’esprit, d’autres par le cœur, d’autres par les sens. Si vous voulez que les organisations humaines se perfectionnent, et qu’arrivant à un équilibre magnifique, elles conçoivent également l’idéal par l’esprit, par le cœur et par les sens, n’éteignez aucune de ces facultés ; car n’espérez pas amener d’abord tous les hommes à la vérité par les mêmes moyens. À ceux chez qui la beauté idéale ne peut se manifester que par les sens, donnez, pour préservatif contre la débauche, la nudité sacrée de la Vénus de Milo. Voyez votre erreur, à vous autres moralistes, qui vous détournez avec crainte de cette beauté matérielle comme d’un objet impudique et propre à troubler les sens ! Si vous compreniez l’art, vous sauriez que le beau est chaste, car il est divin. L’imagination s’éloigne de la terre et remonte aux cieux en contemplant le produit d’une inspiration céleste ; car ce produit, c’est l’idéal.

albertus. Mon fils, tes idées sur ce point me paraissent dignes d’être méditées. En effet, ceux qui s’adonnent à la recherche de l’idéal doivent, par tous les moyens, travailler au perfectionnement de leur organisation. Peut-être la grossièreté de la mienne, sous le rapport des arts, m’a-t-elle induit jusqu’ici en erreur sur beaucoup de choses. Mais l’heure de l’étude est sonnée, sans doute tous les élèves sont déjà dans la salle ; ne les faisons pas attendre. Je reprendrai cet entretien avec plaisir. Rien ne m’est plus doux que d’être redressé par ceux à qui je voudrais pouvoir tout apprendre.

hanz, Il l’embrasse et le prend par le bras pour sortir. Excellent maître, âme vraiment grande ! (Wilhelm et Carl les suivent.)

wilhelm. Que de bonté et de simplicité !

carl. Il est parfois bien original, mais on ne peut se défendre de l’aimer de tout son cœur.

Scène V. — HÉLÈNE.

Ils sont partis. Je vais ranger les livres et les papiers de mon bon maître. Ô Dieu ! que vous m’avez donné un noble ami ! Pourquoi ne puis-je en être digne ! Je voudrais, pour reconnaître ses soins, le contenter dans tous ses goûts, et satisfaire le modeste amour-propre qu’il met à m’instruire. Son plus cher désir serait de me voir savante ; mais, hélas ! j’ai l’esprit si borné et la mémoire si faible, que je ne puis faire de progrès. Ah ! cette longue maladie a épuisé ma pauvre tête. Quelle langueur pénible s’empare de moi quand j’ouvre ces gros livres ! Rien que leur odeur de parchemin moisi me fait défaillir, et tous ces caractères alignés et pressés avec une désespérante symétrie me donnent des vertiges. Ce brave maître ! sa douceur et sa patience ajoutent à ma honte et à mes remords. Je vois bien qu’il est affligé du peu d’honneur que je lui fais ; mais jamais il ne témoigne le moindre mécontentement. Hier encore, j’ai pris l’objectivité pour la subjectivité, et, cette nuit, je me suis endormie sur la définition de l’absolu. J’ai rêvé que j’étais dans une belle prairie, et que je regardais couler un ruisseau d’eau vive. Il me semblait qu’il y avait des paroles écrites au fond de son lit transparent, et j’y lisais toute sorte de belles choses comme dans un livre. Je me promettais de les réciter à mon maître Albertus, et je pensais qu’il serait bien content de moi. Mais, quand je me suis éveillée, je ne me souvenais plus de rien, si ce n’est d’avoir vu le ciel bien pur et bien bleu dans une eau bien claire et bien courante… Mon Dieu, pourquoi m’avez-vous donné une intelligence si vulgaire ? Maître Albertus dit tous les jours : « Ce sera mieux demain ; » mais le lendemain ne vaut pas mieux que la veille… Voyons : je veux étudier ma leçon en conscience. (Elle s’assied à la table de maître Albertus, et ouvre un livre.) Essayons de retenir par cœur, car je ne comprends pas du tout. — Quand il m’explique les choses lui-même, je les conçois ; mais ses vieux bouquins me tuent. — Quels mots barbares !… — Ah ! le rossignol !… (Elle court à la fenêtre.) Non, c’est une linotte ; quel frais gosier !… Oh ! la jolie modulation ! Pauvre petite, on ne t’a rien appris, à toi, tu en sais pourtant plus long que moi… (Elle laisse tomber son livre.) Comme le soleil est déjà chaud !… Il entre ici comme un fleuve de poudre d’or… J’ai envie d’aller cueillir un beau bouquet pour orner le cabinet de maître Albertus. Il me dira : « Comment, vous avez pensé à moi, chère enfant ?… » Quoique, après tout, il n’aime pas beaucoup les fleurs ; il y jette un coup d’œil en disant : « C’est bien beau ! » mais il me trouve niaise de regarder si sérieusement un brin de muguet. — Oh ! je ne veux pas lui mettre de fleurs sous les yeux, car hier il a parlé de me donner un professeur de botanique… Ah ! ciel ! s’il me fallait apprendre tous vos noms en grec et en latin, je ne vous aimerais bientôt plus, mes pauvres petites ! Oh ! le soleil ! que c’est bon ! Et la brise du matin… Ah ! bonjour, hirondelle ! ne vous gênez pas, continuez votre nid à la fenêtre. Oh ! mon Dieu, si cela vous intimide, je ne vous regarderai pas travailler… Comme vos petits pieds sont jolis ! — Il faut pourtant que je ferme la fenêtre et le rideau ; car maître Albertus n’aime pas beaucoup l’éclat du jour. Il a tant usé ses yeux à travailler la nuit !… C’est pourtant dommage de ne plus voir le soleil donner sur les rayons de la bibliothèque. Je vais m’amuser à regarder la lyre, mais je n’y toucherai pas. C’était la manie de mon père de se fâcher quand j’en approchais. Pauvre père ! Cela me rappelle bien des choses confusément… mais des choses tristes !… Je ne veux pas me souvenir. (Elle essuie une larme. — Méphistophélès entre sous la figure d’un vieux juif.)

Scène VI. — MÉPHISTOPHÉLÈS, HÉLÈNE.

méphistophélès, à part. Eh ! vite ! tâchons de la distraire ; car, si elle touche à la lyre, elle est perdue pour nous ! (Haut.) Pardon, ma belle demoiselle, si j’entre ici sans votre permission ; je croyais trouver maître Albertus.

hélène, à part. Quel vilain petit vieux ! (Haut.) Monsieur, qu’y a-t-il pour votre service ? Maître Albertus donne sa leçon.

méphistophélès. Vous ne me remettez pas, ma chère demoiselle ? J’ai eu l’honneur de vous voir souvent quand vous étiez toute petite ; j’étais très-lié avec votre respectable père. Ne lui avez-vous pas entendu parler quelquefois de Jonathas Taer ?

hélène. Certainement, monsieur. Il avait fait beaucoup d’affaires avec vous. Vous êtes brocanteur, je crois ?

méphistophélès. Précisément. Je vois que vous avez autant de mémoire que de grâce et de beauté.

hélène. Monsieur, je n’aime pas beaucoup les compliments, et je vous assure que je n’en mérite aucun sur ma mémoire.

méphistophélès. Je gage que vous vous rappelez pourtant le dernier piano que j’ai procuré à monsieur votre père ?

hélène. Hélas ! oui, monsieur. J’avais commencé à en jouer, lorsque, au bout de trois leçons, je tombai malade, et mon père le fit emporter de ma chambre, et me retira mon maître de musique.

méphistophélès. Il fit bien. La musique vous aurait tuée, délicate comme vous êtes. Mais veuillez écouter le motif de ma visite aujourd’hui. J’ai une affaire à vous proposer.

hélène. À moi, monsieur ? Veuillez revenir quand maître Albertus aura fini sa leçon ; il est mon tuteur.

méphistophélès. J’aime mieux en causer avec vous, car cela ne regarde que vous. Je veux vous acheter votre héritage.

hélène. Vous plaisantez, monsieur ? Je n’ai pas d’héritage ; mon pauvre père est mort ruiné. Toutes ses dettes ont été payées ; il ne m’est rien resté du tout.

méphistophélès. C’est bien malheureux !

hélène. Oh ! je vous assure que cela m’est fort égal.

méphistophélès. Mais, moi, je n’en puis dire autant ; j’ai été extrêmement frustré dans cette banqueroute.

hélène. Il n’y a pas eu de banqueroute, monsieur ; mon père a laissé de quoi payer tout ce qu’il devait.

méphistophélès. En ce cas, votre tuteur voudra bien me solder une petite créance de cinq cents sequins, dont j’apporte la reconnaissance. Cette dette n’a pas été acquittée.

hélène. Juste ciel ! Et comment faire ? Il ne me reste rien ! Donnez-moi du temps, monsieur, je travaillerai.

méphistophélès. Vous travaillerez ! Et que savez-vous faire, ma belle enfant ?

hélène. Hélas ! rien ; mais j’apprendrai, j’aurai du courage. Oh ! maintenant, je sens le prix de l’éducation.

méphistophélès, ricanant. Vous apprendrez la philosophie… hein ? Savez-vous ce qu’on gagne avec la philosophie ?… Des rhumatismes et des ophthalmies !…

hélène. Monsieur, vous êtes bien cruel !

méphistophélès. Pas tant que vous croyez, mon enfant ; car je viens, comme je vous le disais, vous proposer une affaire. Vous avez un héritage, quoi que vous en disiez, outre vos beaux yeux et votre joli corsage, qui peuvent devenir un assez joli fonds de commerce…

hélène. Monsieur, je vous prie de m’épargner vos plaisanteries. Je ne suis pas gaie.

méphistophélès. De quoi vous fâchez-vous ? Étant aussi jolie, vous pouvez trouver un bon parti, et vous marier avantageusement. Mais allons au fait : outre votre beauté et vos dix-sept ans, vous avez encore une lyre d’Adelsfreit ; c’est un instrument précieux, quoiqu’il soit en très-mauvais état. Avec quelques réparations, je me fais fort de la vendre au moins six cents sequins. Donnez-la-moi, et je déchire le billet de votre père, et je vous compte encore cent sequins pour votre toilette, qui est plus que modeste, à ce que je vois.

hélène. La lyre ! vendre la lyre ! Oh ! c’est impossible ! Mon père y tenait plus qu’à sa vie. C’est la seule chose qui me reste de lui. Vous ne savez pas, monsieur, qu’il avait sur cet instrument des idées toutes particulières. Il pensait que c’était un talisman, et qu’elle lui portait bonheur.

méphistophélès. Ce qui ne l’a pas empêché de se ruiner et de mourir de chagrin.

hélène. Et il m’a recommandé plus de cent fois de ne jamais m’en séparer, quoi qu’il arrivât.

méphistophélès. Il y tenait tant, que, lorsque vous faisiez mine d’y toucher, il entrait dans une colère épouvantable.

hélène. C’est la vérité.

méphistophélès. Et, un jour, la curiosité l’emportant sur l’obéissance, vous osâtes y porter la main.

hélène. Oh ! vous me rappelez un souvenir qui s’était effacé, et qui me tourmentait pourtant comme un remords. La lyre rendit un son terrible… Je crois l’entendre encore.

méphistophélès. Et votre père entra au même instant dans la chambre, avec un geste menaçant et un regard furieux.

hélène. Je tombai évanouie, et, depuis, j’ai été malade bien longtemps et bien dangereusement, à ce qu’on dit.

méphistophélès. Oui, vous avez été folle.

hélène. Folle ! oh ! que dites-vous là ? Folle ! Mais c’est affreux ! On ne m’a jamais dit que j’eusse été folle !

méphistophélès. Je vous demande pardon si j’ai manqué à la galanterie ; mais il n’est pas étonnant que vous soyez folle : monsieur votre père était fou.

hélène. Ce n’est pas vrai, vous êtes un méchant homme et un imposteur.

méphistophélès. Demandez à maître Albertus, à Wilhelm, que vous avez refusé d’épouser, à M. Hanz, qui vous fait la cour… et à M. Carl, qui ne vous déplaît peut-être pas.

hélène. Vous êtes un insolent.

méphistophélès. Ne nous fâchons pas. Votre père était monomane, voilà tout. Très-judicieux sur tout le reste, il extravaguait sur son aïeul Adelsfreit, qu’il croyait avoir été sorcier, et sur sa lyre, qu’il croyait ensorcelée. Le fait est qu’il vous fit une si belle peur le jour où il vous surprit grattant les cordes du pauvre instrument, que vous en eûtes une fièvre cérébrale. Il est de la nature de ces maladies de recommencer avec les causes qui les ont fait naître. Voilà pourquoi maître Albertus vous a défendu de toucher à la lyre. S’il était plus prudent, il la cacherait ; car vous n’avez qu’à avoir la fantaisie d’y toucher encore, et, cette fois, vous seriez folle pour toute votre vie. Cela serait fâcheux pour lui ; car vous ne pourriez pas vous marier, et vous resteriez à sa charge. Le cher homme n’est pas riche. Il est forcé, par manque d’argent autant que par amour pour la philosophie, de porter ses habits un peu râpés, et son potage est aussi maigre que sa personne.

hélène, s’éloignant de la lyre avec effroi. Oh ! oui, Albertus vit de privations, et, moi, je ne manque de rien. C’est la vérité. Comment n’ai-je pas encore songé à la dépense que je lui occasionne ? Je ne pense à rien, moi !… Ah ! j’épouserai qui l’on voudra pour le débarrasser de moi.

méphistophélès. Moi, je vous conseille de prendre Carl. C’est le mieux tourné, le plus riche et le moins pédant des trois. Mais cela ne me regarde pas, direz-vous. Au reste, votre tuteur vous aime tant, qu’il pourra vous épouser lui-même, quoiqu’il soit d’âge à être votre père. Il est vrai que, s’il a des enfants, il faudra qu’il demande l’aumône… Mais, quand on aime, tout est bonheur et poésie, n’est-ce pas ?

hélène. Tout ce que vous dites est amer comme du fiel. J’aimerais mieux mendier moi-même que d’augmenter la gêne de mon respectable ami.

méphistophélès. Il faudra pourtant bien qu’il se gêne encore un peu, car j’ai besoin de mon argent. Je veux partir demain pour Venise, et il faut que j’aie achevé ce soir de rentrer dans tous mes fonds. Vous ne voulez pas me vendre la lyre ?

hélène. Mon Dieu, mon Dieu !

méphistophélès. Vous y tenez, vous avez raison. Oh ! ne vous gênez pas, il y a ici de quoi me payer Le mobilier est encore assez propre.

hélène. Mais rien ici n’est à moi ; vous n’avez pas le droit de saisir le mobilier de mon tuteur.

méphistophélès. Mais j’ai le droit de vous envoyer en prison. Et, comme votre tuteur ne voudra pas vous y laisser aller, et comme il n’a pas d’argent, il faudra bien qu’il laisse vendre ses meubles et ses effets. Bah ! voilà un bon manteau accroché à la muraille. C’est du luxe pour un philosophe. Un philosophe ne doit pas craindre le froid. Et son lit ! mais c’est un voluptueux ; une paillasse doit suffire à un stoïque.

hélène, se jetant à genoux. Oh ! ne le dépouillez pas, ne le faites pas souffrir. Il n’est plus jeune, il est souvent malade, et déjà il ne s’impose que trop de privations. Faites-moi conduire en prison ! qu’il ne le sache pas !…

méphistophélès. Quel bien cela me fera-t-il, que vous soyez en prison ? Je n’y vois qu’un avantage, c’est de me faire solder par votre tuteur… Allons, je vais lui dépêcher mon huissier, je n’ai pas un instant à perdre. J’ai dix affaires pareilles à finir aujourd’hui.

hélène. Oh ! monsieur, attendez que maître Albertus revienne. Je lui dirai de vous vendre la lyre.

méphistophélès. Il ne le voudra jamais. Maître Meinbaker la lui a confiée comme un dépôt. C’est toute votre fortune. Il aimera mieux vendre son lit. J’en ferais autant à sa place. Quand on a une pupille aussi jolie !…

hélène, se relevant. Taisez-vous, malheureux, et prenez la lyre. Elle est à vous. Rendez-moi ce billet.

méphistophélès. Un instant ! je ne puis prendre la lyre moi-même. Vous croiriez que je veux gagner dessus.

hélène. Et que m’importe ? Gagnez ce que vous pourrez ; puisqu’il faut que je m’en sépare, emportez-la tout de suite.

méphistophélès, à part. Peste soit du charme ! Il m’est interdit de la toucher moi-même. Il faut que je la fasse emporter par mes dupes. (Haut.) Non, mademoiselle, je ne traite pas les affaires ainsi. Il y va pour moi de l’honneur. J’ai déjà brocanté la lyre, mais je veux que le marché soit conclu devant vous. Les personnes qui veulent l’acquérir sont ici à deux pas, je cours les chercher. Songez que, si vous gagnez quelque chose en retour, vous pourrez l’employer à soulager la misère de maître Albertus. (Il sort.)

hélène, seule. Il a raison. Comment se fait-il qu’un homme si cupide et si grossier ait une sorte de délicatesse ?… Folle ! J’ai été folle !… Je le suis peut-être encore ! Oh ! oui, c’est pour cela que je ne puis rien apprendre, et que je suis simple et bornée comme un enfant. C’est pour cela aussi que je ne puis être amoureuse de personne, ni me décider à me marier. Si je suis folle, au reste, je fais bien de ne pas vouloir me mettre comme une infirme à la charge d’un mari. Et je ne dois pas être mère, car la folie est héréditaire… Mais je vais donc rester à la charge de maître Albertus !… Quel fardeau pour lui !… Oh ! ami trop généreux ! Oh ! malheureuse que je suis !… Je me tuerai… il le faut… Ah ! ce méchant juif m’a éclairée sur toutes mes infortunes.

Scène VII. — MÉPHISTOPHÉLÈS, LE MAÎTRE DE CHAPELLE, LE POËTE, LE PEINTRE, LE CRITIQUE, HÉLÈNE.

méphistophélès, à part, en entrant. Allons, mes gaillards, si vous ne brisez pas la lyre, si vous ne l’écorchez pas, si vous ne la jetez pas en lambeaux dans la boue, je ne me connais plus en plagiaires et en vandales. (Haut et se courbant jusqu’à terre devant eux.) Entrez, mes nobles seigneurs ! Par ici, mes illustres maîtres ! Que Vos Seigneuries daignent jeter les yeux sur cette merveille de l’art, sans oublier pourtant (Montrant Hélène et baissant la voix) de jeter aussi un petit regard sur cette merveille de la nature.

hélène, à part. Ah ! quelles figures déplaisantes ! C’est dans leurs mains que va passer le trésor de mon père. Je n’assisterai point au marché. Cela me ferait trop de mal ! (Elle sort.)

le maestro. Je tiens, avant tout, à essayer cet instrument incomparable. On le dit d’une qualité de sons si merveilleuse ! Je compte l’introduire dans l’orchestre de Sa Majesté. J’ai déjà composé un solo tout exprès dans ma symphonie en ré.

le peintre. Quant à cela, je crains qu’on ne vous ait trompé. On m’a dit, à moi, que personne n’avait entendu le son de cette lyre, parce que le propriétaire ne souffre pas qu’on y touche ; mais mon ami Lottenwald m’a parlé des figurines d’ivoire qui couronnent l’instrument et qui sont les plus belles statuettes de sirènes qu’il ait jamais vues.

le poëte. Lottenwald s’y connaît ! Quant à moi, je compte mettre en vers la légende fantastique qui se rattache à la lyre d’Adelsfreit. On assure, maître Jonathas, que vous seul connaissez la véritable version. C’est une tradition qu’on dit fort curieuse, et que feu Meinbaker le luthier ne racontait à ses meilleurs amis que sous le sceau d’un secret inviolable. J’espérais, en qualité de poëte de la cour, avoir assez de droits à sa considération pour qu’il me confiât cette histoire mystérieuse ; mais il ne voulut jamais s’y prêter.

le peintre. Parce que vous comptiez la raconter au public sous le sceau d’un secret inviolable… Moi, je me serais montré moins exigeant. J’aurais désiré copier les figurines, afin d’en orner les cadres des portraits de la famille impériale. Sa Majesté eût été sensible à cette invention : elle aime particulièrement les cadres des tableaux ; on peut même dire qu’elle daigne les préférer aux tableaux mêmes. Aussi c’est ce que je soigne le plus dans le choix des peintures dont elle me charge de composer sa galerie.

le maestro. Mauvais plaisant, taisez-vous ; qu’importe que Sa Majesté comprenne les arts, pourvu qu’elle les protége ?

méphistophélès, il leur montre la lyre sur le piédestal. Voilà, messieurs, cet admirable instrument. On ne vous a pas trompés, comme vous voyez : son pareil n’existe pas dans le monde.

le maestro. Ah ! c’est cela ? Je m’attendais à autre chose.

le peintre. Je vous demande mille pardons, monsieur Jonathas, mais je me connais un peu à ces sortes d’instruments : ceci n’est point un Adelsfreit.

méphistophélès. Comment, monsieur ! daignez seulement jeter les yeux sur la table d’harmonie, vous y pourrez lire en toutes lettres le nom du fameux luthier, et la date… la date authentique, le jour de sa mort.

le peintre. Et la devise dont on m’avait parlé ?

méphistophélès. La voici, incrustée en argent sur l’ébène de la table.

le maestro. Ce sont des caractères imperceptibles.

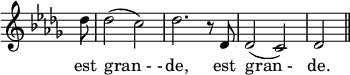

le critique. Ah bon ! je les lirai d’emblée, j’ai la vue d’un lynx. Écoutez, écoutez !

À qui vierge me gardera,

La richesse ;

À qui bien parler me fera,

La sagesse ;

À quiconque me violera,

La folie ;

Et, s’il me brise, il le paîra

De sa vie.

le poëte. Baste ! ce n’est pas fort !

le peintre. Eh ! eh ! il y a de la couleur locale dans ces vers-là. Mais, franchement, que vous semble des figures sculptées ?

le poëte. Admirables ! sublimes !

le maestro. Et les ornements ! quel goût exquis ! quelle délicatesse dans ces guirlandes de fleurs ! quels feuillages élégants ! quelles arabesques coquettes et déliées ! C’est un bijou.

le peintre. Eh bien, je suis fâché de ne pas partager votre enthousiasme. Tout cela est mesquin, maniéré, de mauvais goût ; c’est du rococo tout pur ! Nous faisons mieux que cela aujourd’hui.

le critique. J’en doute. Aujourd’hui, l’on ne fait rien qui vaille, et ceci est un chef-d’œuvre.

le peintre. En admirant ceci, vous vous sentez à l’aise. On n’est pas jaloux des morts.

le poëte. Ah ! mon cher, on ne saurait nier que votre art ne soit en pleine décadence…

le peintre. Ma foi, je n’ai pas lu, depuis dix ans, une seule strophe qui valût celle-ci.

le maestro. La strophe n’est pas mauvaise, je la mettrai en musique ; mais je me garderai bien de la faire accompagner sur un instrument de ce genre. Il est d’une construction détestable, et la musique, aujourd’hui, est trop savante, trop étendue, trop compliquée, pour être exécutée par de pareils chaudrons.

le critique. La musique, la peinture et la poésie sont ensevelies dans le même cercueil, mes chers amis, Il n’y a plus qu’une puissance, la critique.

le peintre. Et à quoi sert-elle ? que gouverne-t-elle, cette puissance ? S’il n’y a plus d’art, il n’y a plus rien à critiquer, et la critique peut se coucher tout de son long sur notre tombe, comme un chien sur la dépouille de son maître. Voyons, franchement, à quoi sert-elle ?

le critique. Elle sert à tracer des épitaphes.

le peintre. C’est-à-dire que vous faites un métier de croque-mort. Peu m’importe, mon bon ami. Jette à ton aise des fleurs sur mon tombeau ; j’ai toujours ouï dire que les arrêts de la critique portaient bonheur aux artistes. En attendant, fais-moi l’amitié de tenir un peu la lyre… comme cela… bien ! Je vais me hâter de faire un croquis des figurines, pendant que vous débattrez le prix avec maître Jonathas ; car, pour moi, je n’achète pas.

le critique. Vous voulez les copier, toutes mauvaises qu’elles sont ? Vraiment, les modernes sont bien bons d’emprunter aux anciens, lorsqu’ils sont tellement supérieurs à ce genre mesquin et rococo !

méphistophélès, à part. Je ne me presserai pas d’entrer en marché ; il est bon de les laisser s’échauffer dans la conversation. Avant dix minutes, ils vont se disputer. S’ils pouvaient briser la lyre sans sortir d’ici, ce serait le plus prompt et le plus sûr.

le peintre. Tiens toujours… Un peu plus droite, bon… j’y suis.

le critique. Cette tête de muse, qui est au sommet et vers laquelle les deux sirènes se courbent avec tant de grâce, est digne de l’antiquité.

le maestro. C’est Polymnie ou sainte Cécile ?

le poëte. C’est Érato. La lyre est bien plus l’emblème de la poésie que celui de la musique.

le maestro. Voilà une singulière prétention ! Essayez donc de faire résonner un instrument en récitant des vers ! Vous ne feriez même pas vibrer une guimbarde avec tous vos sonnets, mon cher ami.

le poëte. La lyre n’était, chez les anciens, qu’un accessoire, un accompagnement de la déclamation, un moyen de soutenir la voix et de scander le vers sur une certaine mesure… Par exemple, tenez…

le maestro, riant. Ah ! bon ! vous allez jouer de la lyre à présent ?

le poëte. Pourquoi non ? Il ne s’agit que de connaître la gamme sur les cordes et de suivre le rhythme poétique. Écoutez !

méphistophélès, à part. Ô lyre, voici ta fin ! (Le poëte déclame des vers en touchant les cordes de la lyre, qui reste muette.) Peste soit de l’esprit rebelle qui n’a pas voulu parler !

LE CRITIQUE, bas, au peintre. Voilà les plus mauvais qu’il ait encore faits.

LE POËTE. Eh bien, que dites-vous de cela ?

LE MAESTRO. Les vers sont beaux.

LE POËTE. Mais l’accompagnement ? vous ne m’auriez pas cru capable d’accompagner ainsi ?

LE MAESTRO. Comment, l’accompagnement ?

LE PEINTRE. Vous avez remué les doigts avec beaucoup de grâce !

LE MAESTRO, au critique. Est-ce que vous avez entendu un accompagnement ?

LE CRITIQUE. Monsieur s’est accompagné de beaux gestes, de poses très-nobles et d’une expression de visage vraiment remarquable.

LE POËTE. Monsieur, vous cherchez en vain à me rendre ridicule. Je ne suis pas musicien ; ma profession est plus relevée. Si j’ai tiré de cette lyre des sons harmonieux, tout l’honneur en revient à l’ouvrier habile qui l’a fabriquée.

LE MAESTRO. Mais, mon ami, c’est vous qui voulez vous amuser à nos dépens ! Je vous donne ma parole d’honneur que vous n’avez tiré aucune espèce de son de cet instrument.

LE POËTE. Je vous trouve plaisant, vous aussi ! Un maître de chapelle sourd ! Cela nous explique vos symphonies !

LE CRITIQUE, au maestro. Ne contrariez pas monsieur : c’est un des plus beaux privilèges de la poésie de voir et d’entendre dans les ténèbres et dans le silence.

LE PEINTRE, esquissant toujours. Quant à moi, j’ai été tellement ravi et absorbé par les vers de monsieur, que je n’ai pas bien saisi l’accompagnement.

Le poëte. Je ne vous demande pas d’éloges ; je tiens seulement à vous faire constater la beauté des sons que j’ai tirés de cette lyre, tenez ! est-il rien de plus pur et de plus puissant que cet accord ? (Il touche la lyre, qui reste muette.)

Le maestro. Eh bien ?

Le peintre. Vous avez entendu quelque chose ?

Le critique. Rien du tout.