Les Parsis/Introduction

INTRODUCTION

La bataille de Néhavend avait mis fin à la dynastie des Sassanides ; c’en était fait de l’Empire des Perses ! Le roi Yezdedjerd avait été assassiné à Merw où il avait trouvé refuge (650), et la conquête musulmane avait achevé de s’accomplir avec une rapidité surprenante. Moins d’un siècle après ces événements, la population entière avait embrassé l’Islam. Seuls, un certain nombre de Zoroastriens rebelles à la conversion se retirèrent dans les districts du Khoraçan, où ils vécurent près de cent ans et où ils purent, sans être inquiétés, se livrer à la pratique de leur culte. Cet asile ayant cessé d’être sûr, ils gagnèrent Hormuz, à l’entrée du golfe Persique, et y firent un court séjour ; puis de nouvelles persécutions les décidèrent à aller demander l’hospitalité aux Hindous. Ils mirent à la voile pour Diu, dans le golfe de Cambaye, et demeurèrent dans ces parages près de vingt ans, au bout desquels ils se mirent en quête d’une autre résidence. Après avoir interrogé leurs prêtres, ils remontèrent sur leurs navires et reprirent la mer ; mais une tempête ayant assailli la petite flotte, les Persans sur le point de périr implorèrent le Dieu de leurs pères, promettant, s’ils abordaient sains et saufs au rivage indien, de faire briller la flamme sacrée et de bâtir un temple pour l’abriter. L’orage s’étant apaisé, ils purent débarquer à Sanjan, à vingt-cinq milles au sud de Daman (716). Actuellement modeste village du district de Thana, Sanjan était à cette époque, selon Edrissi, une ville commerçante et populeuse. C’est là que s’établirent les fugitifs. Bien reçus par le prince qui régnait alors, le sage Jadi Rana, ils scellèrent avec lui un pacte qui nous est parvenu rédigé sous forme de distiques ou « s’lokas ». Ils ne cherchèrent pas à dissimuler leurs croyances ; ils se déclarèrent adorateurs d’Ahura Mazda, ne répudièrent ni le Sudra, ni le Kusti, la vraie livrée du Zoroastrien, et avouèrent leur respect pour le Feu ; mais sur le reste ils firent toutes les concessions de nature à se concilier la bienveillance du Rana : ainsi ils s’engagèrent à parler la langue du pays, les hommes à ne plus porter d’armes, les femmes à s’habiller à la mode hindoue. Ces obligations furent strictement suivies pendant des siècles ; grâce à la tolérance et au bon accueil du prince hindou, les Persans jouirent enfin d’un peu de paix et de tranquillité. Sanjan devint leur principale résidence ; ils y bâtirent le temple promis, et depuis cette date (721) les rites zoroastriens se sont accomplis sur le sol de l’Inde.

Cette émigration fut-elle la seule ? Il est vraisemblable qu’elle fut suivie de plusieurs autres. Des témoignages probants donnent à penser qu’il y eut des colonies de Persans dans certaines localités du nord de l’Inde ; mais ces colonies ont disparu, et l’on en chercherait vainement les traces. Ce fut celle de Sanjan qui résista à l’influence du milieu et qui donna naissance à ce groupe de 89 904 Zoroastriens que nous trouvons répandus dans l’Inde et qui est celui dont nous allons essayer de retracer l’histoire.

La conquête musulmane du Guzerate apporta une grande perturbation parmi les réfugiés. Ceux-ci, reconnaissants envers les princes hindous qui les avaient accueillis, combattirent pour eux, et l’un de leurs chefs périt en défendant Sanjan ; mais peu à peu ils s’accommodèrent de leurs nouveaux maîtres. Sous la domination musulmane, ils ne comptent qu’un martyr.

Mêlés aux Banians, dont ils suivaient les coutumes extérieures, ils formèrent simplement une caste nouvelle au milieu des innombrables divisions familiales de l’Inde. Les voyageurs européens les trouvèrent d’abord humbles agriculteurs établis le long de la côte du Guzerate, puis réunis en communautés florissantes à Surate et à Bombay. Tandis que leurs frères de Perse subiront toutes les rigueurs de la conquête musulmane et seront flétris par leurs vainqueurs de l’épithète de Guèbres, infidèles, les émigrés de l’Inde conserveront au moins dans leur nom un souvenir de leur origine. Les Portugais les appelleront Parseos ou Perseos, les Anglais Parsees ou Parsis, les Français Parses. Tel relèvera leurs coutumes étranges pour les funérailles, cet autre leur respect pour le feu et le soin scrupuleux avec lequel ils gardent leurs traditions religieuses. Physiquement, ils se distingueront du reste des Hindous et des Musulmans par leur taille élevée, leur teint plus clair que celui des autres natifs et assez semblable à celui des Espagnols ; leurs femmes se recommanderont par leur blancheur et leur beauté.

Il y eut une heure solennelle dans l’existence des Parsis, celle où furent renouées les relations avec les frères restés en Perse. À la fin du XVe siècle, Changa Asa, riche et pieux Zoroastrien de Nausari, envoya à ses frais un laïque lettré, Nariman Hoshang, pour obtenir des membres du clergé iranien certains éclaircissements au sujet de questions religieuses importantes ; de part et d’autre il y eut joie à se retrouver. Les Guèbres de Perse aspiraient depuis des siècles « à savoir si quelques-uns des leurs existaient encore de l’autre côté de la terre ».

Sous Akbar, les Parsis commencèrent à sortir de leur obscurité ; l’un d’eux visita la cour de Delhi et devint du chef du grand empereur un riche propriétaire foncier ; mais c’est de l’arrivée des Européens que date leur marche ascensionnelle. Les Portugais, les Hollandais et les Anglais trouvèrent en eux de précieux auxiliaires. Exempts des préjugés des hautes castes, les Parsis étaient prêts à frayer avec les nouveaux venus, et nos loges n’eurent pas de meilleurs agents. À Surate, où ils étaient établis depuis le XVe siècle, ils conquirent rapidement une position exceptionnelle ; plus tard, à Bombay, leur influence devait grandir avec l’occupation anglaise et leurs destinées allaient suivre celles de la ville à la prospérité de laquelle ils contribuèrent par leur esprit commercial et industriel.

Courtiers des Européens, ils supplantèrent peu à peu près de ceux-ci les Banians adroits et serviables. D’abord agriculteurs, puis tisserands, charpentiers, ébénistes, constructeurs de navires, ils se sentirent attirés vers le commerce ; doués de plus de hardiesse que les Hindous, ils n’hésitèrent pas à traverser les mers et ouvrirent des débouches nouveaux dans les pays de l’Extrême-Orient. Ils commençaient en même temps à offrir aux Anglais ce concours loyal et dévoué qui a établi entre eux une si grande solidarité. C’est ainsi que dès 1660 ils obtenaient du Grand-Mogol pour l’United East India C° le privilège de fonder une factorerie à Surate et qu’en 1760, grâce à un Parsi, la garde du château de Surate était remise avec la charge de l’Amirauté au président de l’East India C°.

Au XVIIe siècle, un Parsi était déjà venu en Europe ; au XVIIIe, Burke en recevait un autre à Beaconsfield, et depuis lors les relations ne cessèrent pas d’être entretenues et devinrent de jour en jour plus fréquentes. À Surate et à Bombay, la situation de la communauté avait prospéré. On citait les Parsis, au commencement de ce siècle, pour le noble emploi qu’ils faisaient de leurs richesses. Ils nourrissaient des milliers de nécessiteux pendant les famines ; Tours du Silence, Temples du Feu, Dharmshalas, institutions charitables, hôpitaux, collèges s’élevaient par leurs soins et par leurs dons. Leur charité était proverbiale et secourait les malheureux sans distinction de race, de caste et de religion. Un de ces merchant princes, renommé dans l’Inde entière pour sa bienfaisance, Jamshedji Jijibhai, était honoré de la Knighthood (1842), puis créé Baronet (1857). Ce fut le premier natif de l’Inde à qui l’on conféra de pareilles distinctions, juste récompense dans la personne d’un seul de la longue suite de bons offices rendus au Gouvernement anglais !

Le commerce n’avait pas absorbé toute l’ardeur des Parsis. Plus tôt que les autres natifs, ils comprirent les avantages de l’éducation occidentale et cherchèrent à en bénéficier. En même temps un parti, attiré par l’Europe, se détachait ouvertement des Hindous et en rejetait les usages jusqu’alors si docilement suivis ; bientôt les Parsis affirmaient une supériorité qui leur permettait de prendre le pas sur les autres communautés dans les grandes questions de la réforme sociale et de la politique. Ils devenaient aptes aux emplois les plus élevés, dignes enfin de siéger au Parlement (1892).

Nous avons embrassé onze siècles dans ces quelques pages. Pendant ce temps que de générations humbles et résignées se sont succédé dans l’obscurité de la vie rurale et du travail ingrat des comptoirs européens, absorbées dans une pensée unique, la conservation de leur foi. Que de piété et de vertu ne leur fallut-il pas pour se maintenir intactes au milieu des populations étrangères qui les entouraient ! Mais cette intégrité, qui nous semble tout d’abord impossible à garder, était plus facile qu’on ne le suppose à faire respecter dans un pays comme l’Inde où le régime de la caste repousse les étrangers, les isole et les oblige à se rapprocher. D’un autre côté, l’action de la justice qui, dans nos sociétés modernes, nivèle les rangs et les classes, ne gênait guère les Parsis sous un gouvernement autocrate, mais débonnaire comme celui des Nawabs de Surate. Les prêtres avaient conservé leur grand pouvoir pour toutes les questions religieuses ; quant à la répression des délits, elle était restée entre les mains des chefs constitués d’après le système hindou en Assemblée ou Panchayet. L’exclusion de la caste était leur plus redoutable châtiment ; seuls, les crimes punissables de mort étaient réservés à l’appréciation et au jugement du Nawab ; du reste les voyageurs s’accordent à dire que rarement les différends étaient portés devant les autorités locales. Justice était faite en silence et sans bruit ; encore est-il que les exécutions étaient peu nombreuses, à cause de la grande moralité des Zoroastriens. Le Panchayet disparut quand le contact avec les Européens eut affaibli son autorité et que les Parsis eurent réussi à faire sanctionner pour la succession et le mariage des lois spéciales basées sur leurs codes religieux.

Les Parsis ne sont donc pas un peuple sans histoire ; ils ne sont pas non plus un peuple sans historien. Au XIXe siècle, un Parsi, M. Bomanjee Byramjee Patell, résolut de reconstituer les annales de sa nation, et il réussit à présenter dans la Parsee Prakâsh la mention, suivant l’ordre chronologique, des faits importants depuis la migration de l’Iran jusqu’à l’année 1860, soit 1258 de l’ère de Yezdedjerd.

Dans sa préface, l’auteur, avec une modestie sans égale, repousse toute prétention à l’originalité et déclare simplement avoir disposé des matériaux pour ceux qui voudraient entreprendre une histoire méthodique et raisonnée de sa communauté. Dans les 1052 pages de ce recueil, il n’en est pas une qui ne témoigne du soin scrupuleux qui a présidé au choix des pièces et qui ne révèle les recherches patientes et laborieuses auxquelles il a fallu se livrer pour les rassembler. Du VIIIe au XVIIe siècle il y a une grande pénurie de documents précis. Les seuls que nous ayons sont dus à un prêtre de Nausari, Behman Kaikobad, qui, en 1600, avait réuni les traditions éparses et avait consigné en vers persans les souvenirs de l’Exode de Perse et de l’établissement dans l’Inde ; viennent ensuite, comme précieuse source d’information, les Rivâyats ou correspondance entre les Guèbres de Perse et les Parsis du Guzerate, puis les archives des familles sacerdotales de Nausari, d’Ankleswar, de Broach et de Surate. M. B. B. Patell a également relevé les inscriptions des Dakhmas et des Temples du Feu, les manuscrits des vieilles bibliothèques, enfin les livres publiés en Europe, voire même les simples brochures et les articles de journaux.

Si jamais travail a été une œuvre de bonne foi, c’est assurément celui-là. Il ferait honneur, tant il y a de soin et de méthode dans le classement, au plus laborieux, au plus érudit des élèves de l’École des Chartes. La Parsee Prakâsh n’a qu’un défaut ; elle est écrite en guzerati ! Elle est donc restée inaccessible aux lecteurs européens et à ceux qui ne connaissent pas cette langue.

Les Parsis rentrés dans le monde moderne avaient pourtant le plus grand avantage à se faire connaître autrement que par les récits plus ou moins fidèles des anciens voyageurs. Ils étaient à même de le faire. C’est ce que comprit M. Dosabhai Framji Karaka. En 1858, il publia en anglais un petit volume de 286 pages qui initiait aux mœurs et aux coutumes de ses coreligionnaires et qui fut très apprécié. En 1884, il en donna une seconde édition en deux beaux volumes, où cette fois il mettait amplement à contribution les trésors de la Parsee Prakâsh.

Nous avons pensé qu’il y avait lieu de présenter au lecteur français une histoire des Parsis en nous aidant des renseignements fournis par des sources aussi sûres. Nous y étions convié par des motifs d’intérêt scientifique et de sympathie personnelle. Il ne faut pas oublier, en effet, que les Parsis de l’Inde avec leurs frères restés dans l’Iran, ne sont pas seulement les débris d’une des plus puissantes nations de l’Orient, mais qu’ils sont avant tout les dépositaires d’une des formes religieuses les plus hautes du monde antique. Ce rôle semble pour ainsi dire expliquer leur longévité, car pendant des siècles ils n’en ont pas rempli d’autre. Il y a lieu de rechercher aussi comment s’est faite l’évolution qui les a retirés de la civilisation orientale et qui les a poussés vers l’Occident, sans qu’ils renoncent pour cela à leurs croyances et à leurs traditions. D’une faculté d’assimilation merveilleuse, ils font maintenant bon marché des usages hindous, comme jadis ils avaient sacrifié leurs coutumes iraniennes aux désirs du Rana de Sanjan ; mais mazdayesnans et zoroastriens ils restent ; leur profession de foi n’a pas changé. L’avocat, l’ingénieur, le sheriff, le membre du Conseil du Vice-Roi, le député à la Chambre des Communes, chacun conserve sa croyance intacte dans la révélation de Zoroastre et son respect pour ses Saintes-Écritures. La fidélité à un culte qui ne compte plus que quelques milliers d’adeptes n’est donc pas, comme on le croit généralement, l’apanage d’une seule race et d’un seul peuple d’élection ! C’est ainsi que l’histoire des Parsis, en tant que communauté religieuse, peut prendre place dans les Annales du Musée Guimet à côté de la traduction de l’Avesta publiée par le regretté James Darmesteter. En effet, que nous resterait-il des livres sacrés de l’Iran si les réfugiés de l’Inde n’en avaient pas emporté les fragments ? Aussi avons-nous pensé qu’il convenait d’envisager cette histoire à un double point de vue et d’étudier simultanément la vie sociale et la vie religieuse, inséparables chez le Parsi.

Nous avons consacré de longs chapitres à l’explication des coutumes modernes en les rapprochant de celles que nous avaient fait connaître les anciens voyageurs, surtout Anquetil Duperron ; car si notre illustre savant a marqué une ère dans les études iraniennes, il a aussi fixé une date dans l’existence de la société zoroastrienne par son Exposition des usages civils et religieux des Parses. À près d’un siècle et demi de distance, il est intéressant de noter la persistance de certains de ces usages, ceux qui président aux funérailles et qui ont un caractère religieux, et l’abandon de ceux qui ont une origine purement hindoue. Pour le mariage, par exemple, le rite mazdéen est simple ; il consiste dans une bénédiction, l’Ashirwad, qui contient les paroles sacramentelles qui unissent les conjoints ; la procession, les fêtes, les détails de la cérémonie, tels que le purdah, la corde et les grains de riz, sont empruntés aux Banians. À ce sujet, il est curieux de voir jusqu’à quel point les Parsis ont fidèlement tenu leurs promesses au Rana de Sanjan. Dans le costume, il y a encore entre les Banians et les Parsis, dans quelques localités du Mofussil, des ressemblances tellement frappantes qu’un voyageur pourrait se tromper s’il ne s’en rapportait à la marque sacrée inscrite sur le front de l’Hindou !

En ce qui concerne le Panchayet, nous avons présenté une courte esquisse des règlements intérieurs de la communauté, suffisante pour donner une idée de la manière dont les Anciens entendaient leurs devoirs et menaient leurs justiciables. Des mentions trop nombreuses de cas presque toujours identiques auraient fatigué le lecteur ; mais nous croyons qu’il aura quelque intérêt à connaître l’exposé des motifs qui ont conduit à la promulgation du Chattels Real Act, du Parsi Marriage and Divorce Act et de l’organisation des Parsi matrimonial Courts.

Pour l’éducation, nous avons fait voir les progrès accomplis par la production des Reports et des recensements ; on pourra se rendre compte par soi-même de l’empressement que les hommes et les femmes ont mis à profiter des avantages de l’instruction. Les chiffres sont toujours si éloquents ! C’est dans cet empressement qu’il faut trouver la cause de l’évolution que nous avons déjà signalée et que nous nous sommes efforcé d’indiquer dans le chapitre consacré au commerce, à la littérature et à la politique. Nous avons dû forcément nous restreindre et adopter, pour rendre justice à ceux qui le méritent, un plan qui nous permit, à la fois de suivre le mouvement général et d’y joindre les biographies des hommes éminents. Nous craignons d’avoir passé sous silence des noms qui sont dignes d’y figurer et d’avoir mis imparfaitement en valeur certains autres. Cela vient le plus souvent du manque d’information, d’autant plus que, pour la littérature et la politique, c’est la première fois qu’on a essayé d’en donner un aperçu méthodique. L’histoire de la presse prenait place tout naturellement dans ce chapitre, puisque c’est par elle qu’on arrive à un résultat capital, l’avènement de nos réfugiés à la vie littéraire et à la vie publique. Quant à la politique, nous désirions surtout faire ressortir le caractère spécial des Parsis, jadis intermédiaires entre les Européens et les indigènes, parfois d’officieux chargés d’affaires auprès des princes natifs, maintenant servant de trait d’union entre les gouvernants et les gouvernés et s’affirmant par une sympathie profonde pour l’Inde, leur patrie d’adoption, et les Anglais, leurs anciens amis des factoreries, leurs maîtres aujourd’hui !

Dans le mouvement de Réforme sociale qui agite l’Inde en ce moment, les Parsis ne sont pas moins zélés qu’en politique ; ayant fait par eux-mêmes un laborieux apprentissage, ils ont le droit de parler avec autorité. Mais c’est ici que nous ne pouvions ni ne devions nous engager sur un terrain qui cessait d’être le nôtre. Et pourtant, si nous n’avions pas étudié la situation actuelle de l’Inde, il nous eût été impossible démontrer les Parsis dans leur rôle social et politique. On ne se ferait pas sans eux une idée nette de la vie publique de l’Inde moderne, a fort bien dit un des leurs ; en retour on ne se ferait pas une idée nette du rôle des Parsis si l’on ne connaissait pas le mécanisme de cette vie publique. C’est pourquoi il se peut que tout ce qui touche à la politique purement indienne, le Congrès National, par exemple, ne soit pas bien clair pour le lecteur européen, pas plus que la grande influence du premier homme d’état de la communauté parsie, Dadabhai Naorozji, ou celle de son plus illustre réformateur, Behramji Malabari. Nous nous sommes contenté de jeter quelques jalons. L’étude complète est encore à faire ; elle aurait outrepassé les limites dans lesquelles nous devions nous restreindre.

Après avoir initié le lecteur au développement de la vie civile, il ne restait plus qu’à l’introduire dans le sanctuaire où le Parsi vient prier et entretenir sa foi ; mais avant de franchir avec lui le seuil de l’Atash Bahram ou du simple Dadgah, il importait de faire connaître les dogmes fondamentaux du Parsisme et de donner au moins une idée générale de la grande place du Mazdéisme dans l’antiquité et des travaux dont il a été l’objet dans les temps modernes. La conquête de l’Avesta par Anquetil Duperron et les glorieux travaux d’Eugène Burnouf ont trouvé, d’ailleurs, un précieux complément dans le déchiffrement des écritures cunéiformes perses. Ainsi fut renouée la longue tradition obscurcie par les récits des Grecs et les légendes nationales. Le savant ne pouvait conserver de doutes après avoir épelé le nom de Darius sur les rochers de Behistoun et de Nach-i-Roustam et lu la profession de foi dans laquelle le roi des rois se déclare serviteur d’Ahura Mazda, comme son humble descendant le Parsi de Bombay !

Le Mazdéisme se présente avec le double caractère d’une religion monothéiste et révélée. C’est par un Dieu qu’il a été communiqué aux hommes ou plutôt à Zoroastre, le Grand Prophète, qui vint faire succéder le règne pur d’Ahura aux erreurs des doctrines polythéistes des Magiciens ! Il s’appuie sur un système philosophique dualiste qui forme dans l’Avesta le dogme fondamental de la coexistence de deux principes opposés, l’un bon, l’autre mauvais, avec la promesse du triomphe définitif du premier et de la défaite du second.

Quant à cette appellation à d’Adorateurs du Feu qui persiste aussi bien pour les Guèbres de Perse que pour les Parsis de Bombay, elle est absolument inexacte. Le Feu n’est considéré que comme un symbole, le plus pur, le plus noble emblème de la divinité, de la vertu et de la moralité.

Les doctrines morales sont fort simples ; nous y retrouvons la même division dualiste qui a présidé à l’ordre divin. Deux principes existent aussi dans l’homme sous l’influence d’Ormuzd et d’Ahriman ; ils s’affirment par les bonnes pensées, les bonnes paroles et les bonnes actions opposées aux mauvaises pensées, aux mauvaises paroles et aux mauvaises actions. La vie du Zoroastrien est donc une lutte perpétuelle entre les deux sollicitations. À lui de vaincre ; seules, ses bonnes œuvres parleront pour lui à l’heure suprême et lui assureront le bonheur éternel. Haug a dit justement que la philosophie morale de Zoroastre se meut dans la triade de la pensée, de la parole et de l’action. Il y a dans cette conception la plus antique affirmation de la responsabilité et de l’indépendance du moi.

Les pratiques du culte sont limitées ; à un âge déterminé, le Mazdéen reçoit les insignes sacrés, le Sudrah et le Kusti qui le font Beh-din, c’est-à-dire adepte de la bonne religion. Des purifications sont obligatoires à certaines époques et dans certaines circonstances ; les offices sont peu nombreux ; les offrandes consistent en fleurs et en parfums et, pour le plus auguste, dans la consommation par le prêtre du breuvage sacré du Parâhôm.

Nous avons pris grand soin à décrire le temple mazdéen de l’Inde, si différent de l’ayadana achéménide ou du sanctuaire sassanide. Pendant longtemps il ne se distinguait pas des autres demeures ; maintenant il en est qui se recommandent par leurs proportions et leur architecture. Les Parsis ne s’y rendent pas d’une manière régulière ; ils vont y prier quand il leur plaît, mais il n’est pas nécessaire qu’ils s’y renferment. La nature, dans sa majesté, leur sert souvent de Temple !

Cette extrême simplicité dans les doctrines et dans les pratiques est, selon Max Müller, une des causes de l’attachement des Parsis à leur religion ; c’est elle qui les a empêchés de répondre aux appels des Chrétiens, des Musulmans et des Hindous. Nul problème compliqué, nulle difficulté théologique pour le fidèle ; une profession de foi de croire d’une manière générale aux livres de Zoroastre suffit ; on ne s’oblige pas à croire tous les faits qui y sont mentionnés. Il faut reconnaître que, pendant longtemps, cet attachement a été aveugle ; mais tout aveugle qu’il fût, il a eu l’avantage de rendre les Parsis aussi rebelles à la conversion qu’opposés au prosélytisme. Les anciens voyageurs ont toujours enregistré cette particularité qui a contribué à conserver intact le noyau de Zoroastriens sans l’accroître par de nouvelles adhésions.

Le clergé forme une classe spéciale ; malheureusement il ne s’est pas toujours recommandé par sa science et par ses lumières. Les prêtres ont été jugés trop sévèrement, — et ils le sont encore, — par les gens instruits de leur propre nation, sans qu’on ait tenu compte qu’à toutes les époques, dans une caste si nombreuse, il y a eu des gens instruits et éclairés tels que les auteurs du Shikand-Gûmânîk ou du Mînôkhard ; les traductions pehlvies, celles de Neriosengh en sanscrit, par exemple ne témoignent-elles pas que, même dans ces âges anciens, l’ignorance n’était pas si complète qu’on voulait bien le dire ? La production des œuvres de la littérature pehlvie achèvera de dissiper cette illusion entretenue par les récits des voyageurs qui n’avaient aucun moyen d’information ou de contrôle dans une matière aussi délicate.

Un grand changement s’est opéré. On compte actuellement parmi les prêtres des savants distingués auxquels les érudits d’Occident sont redevables de précieux renseignements ; ils produisent des travaux remarquables, commentaires ou traductions, et ont adopté la méthode scientifique européenne depuis la collaboration de Haug avec le Dastour Hoshanji Jamaspji et l’enseignement de M. K. R. Kama.

Nous avons été à même de donner un aperçu du mouvement intellectuel qui s’affirme dans la classe sacerdotale. Cet aperçu est moins complet que nous ne l’aurions souhaité, mais il suffira pour nous initier aux préoccupations du clergé. D’un autre côté, les fils de prêtres délaissent volontiers les fonctions héréditaires du sacerdoce et se mêlent à la vie civile. Ils sont généralement intelligents et réussissent dans les carrières qu’ils embrassent. On a remarqué qu’ils sont doués d’une mémoire surprenante, ce qui vient sans doute de ce que cette faculté a été cultivée chez eux depuis des siècles par la récitation machinale des prières et des offices, accompagnée des minuties traditionnelles du rituel. Il est certain que nos réfugiés avaient désappris la langue dans laquelle étaient rédigés leurs textes sacrés et que, sauf de rares exceptions, ils en avaient perdu le sens ; mais, à notre avis, cette ignorance a été précieuse et a beaucoup contribué à conserver pur de tout mélange le dépôt qu’ils avaient entre leurs mains ; c’est elle qui a permis aux débris de l’Avesta de traverser victorieusement les siècles. Telle n’est plus la situation. Rapportés par Anquetil Duperron, livrés aux recherches des savants, les textes de l’Avesta ont d’abord subi le sort de documents scientifiques longtemps désirés et accueillis avec une haute curiosité, puis celui des autres livres religieux soumis à l’action de la critique rationaliste. Dans ces dernières conditions, peut-on espérer que, pendant un nouveau millénaire, ils conservent la même intégrité ; d’autant que l’Avesta reste isolé ! Aucune religion, sauf le Mazdéisme, ne se réclame de ses doctrines ; inférieur sous ce rapport au judaïsme et au christianisme, il n’a pas jeté de racines dans le monde occidental. C’est en vain que le culte de Mithra sembla contrebalancer le christianisme au moment où toutes les croyances orientales étaient accueillies dans la société romaine. On sait que Mithra, une des personnifications des forces physiques et morales, le Yazata du Soleil, considéré comme agent de la lumière vivifiante, avait pris place sous les Achéménides à côté d’Ormuzd ; mais était-ce le même Mithra dont on entendit parler pour la première fois dans le monde gréco-romain vers 70 de J.-C., et dont le culte, organisé sur le type des mystères de la Grèce ancienne, s’affirmait et triomphait au IIe et au IIIe siècle ? Le Mithriacisme plaisait par les mêmes raisons qui attiraient vers le christianisme, et Renan nous dit même que « si le christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelque maladie mortelle, le monde eût été mithriaste ». Mithriaste, soit ; non pas mazdéen, car les mystères mithriaques n’ont aucun rapport avec la religion mazdéenne, qui devait rester définitivement l’apanage d’une minorité fidèle établie dans un pays où elle retrouvait des origines communes. En effet, il est impossible de méconnaître les affinités qui unissent l’Inde à l’Iran dans leur langue et dans leur religion. C’est peut-être même dans ces affinités que nous découvrons la raison de la bonne entente de nos réfugiés avec les populations de l’Inde.

Il convient maintenant de dire quels sont les documents dont nous nous sommes servi. Nous mettrons en première ligne la Parsee Prakâsh de M. Bomanjee Byramjee Patell et les deux éditions de l’ouvrage de M. Dosabhai Framji Karaka pour les événements généraux, et la Mumbai-no-Bahar de M. Ruttonjee Framjee Vatcha pour certaines biographies ; puis les livres, les brochures et Reports, gravures ou portraits qui nous sont venus directement de Bombay. Nous prions Shams-ul-ulma Ervad Jivanji Jamshedji Modi, secrétaire du Panchayet parsi, prêtre desservant l’Agyâri de Dadabhai Jijibhai, à Colaba, et M. M. M. Murzban, barrister at law, d’accepter ici l’expression de notre profonde gratitude pour l’aide bienveillante qu’ils nous ont constamment donnée et sans laquelle nous n’eussions pu mener à bien notre travail. Nous remercions également la Direction du Musée Guimet qui lui a permis de voir le jour. Nous ne pouvons oublier aussi les amis chers que nous avons dans la communauté parsie et qui nous ont soutenu de leurs conseils et de leur sympathie.

Si quelques erreurs se sont glissées, nous prions le lecteur de les mettre toutes sur notre compte et d’en décharger nos excellents correspondants. Nous avons arrêté notre rédaction à l’automne de 1896 ; on ne sera donc pas surpris de ne pas y trouver la mention des événements douloureux qui se sont passés pendant l’hiver de 1897 et des préoccupations pénibles qui assombrissent l’horizon de l’Inde. La communauté a fait aussi des pertes que nous n’avons pu enregistrer. Une des plus sensibles est celle de Bai Motlibai Manakji Wadia qui, par ses vertus et le noble emploi de sa fortune, a mérité d’avoir son nom inscrit dans les fastes du Zoroastrisme.

Nous espérons que les nombreuses planches que nous publions faciliteront l’intelligence du texte ; la plupart nous ont été fournies par nos fidèles collaborateurs, MM. J. J. Modi et Murzban. Un groupe mérite d’attirer l’attention (planche 2) par la raison qu’il donne des dames parsies à côté d’Hindoues, et que les deux types et les deux races mis ainsi en présence sont parfaitement définis.

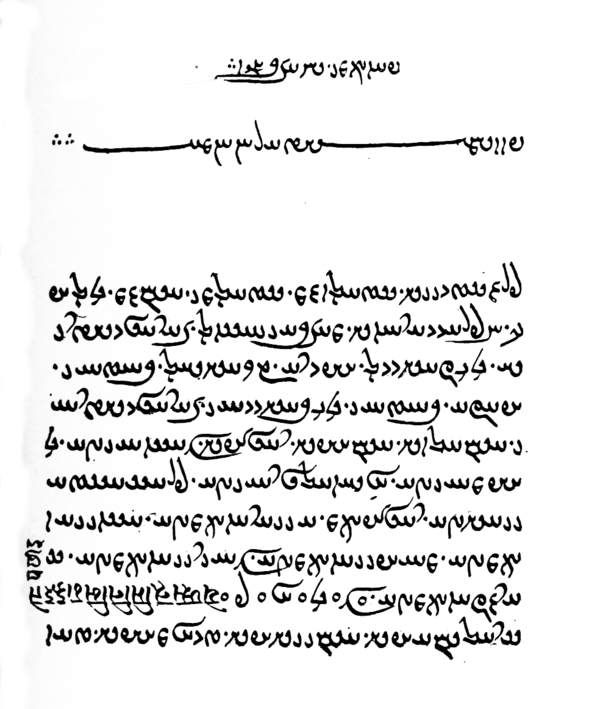

Nous avons reporté dans les Appendices beaucoup de documents qui n’auraient pu prendre place dans l’ouvrage, tels que les recensements complets de la population parsie ; — une communication du plus haut intérêt due à M. Ardâshir Mihrâbân, le chef laïque de la communauté zoroastrienne de Yezd, avec lequel M. Ed. G. Browne, le savant lecturer of Persian de Pembroke College a bien voulu nous mettre en rapport ; — des listes des Tours du Silence et des Temples du Feu ; — enfin un vahi envoyé par M. J. J. Modi et soigneusement traduit dans son intégrité par un jeune lettré parsi. On sait que les vahis ou registres des anciennes familles sont une des sources les plus importantes pour l’histoire de la communauté ; celui-ci donne la généalogie de la famille des Dastours de Broach. Darmesteter l’a cité, sans le publier, dans son premier volume du Zend-Avesta. (Yasna, Introduction, Matériaux, p. cxiii.) Il vient à l’appui des explications que nous donnons sur l’organisation du clergé zoroastrien dans notre chapitre du sacerdoce.

Quant à l’orthographe des mots sanscrits, zends, pehlvis, guzeratis, nous nous sommes toujours servi de celle qu’employait l’auteur que nous citions. Pour les noms géographiques, nous avons dû laisser de côté tout espoir d’unification ; un exemple suffira : la Broach anglaise est la Barotch d’Anquetil, la Bharoutch d’Élisée Reclus. En guzerati, elle s’écrit Bh(a)ruch ; de sorte que, en présence de ces écarts, nous n’y avons plus regardé de trop près. Il suffit de dire que toutes les orthographes employées par nous peuvent se réclamer d’une paternité respectable. Pour les noms propres, on n’ignore pas qu’il y a en guzerati deux systèmes de transcription, ceux de Gilchrist et de Jones. Nous avons presque toujours suivi celui de Jones ; encore y a-t-il des cas où le possesseur du nom ayant adopté celui de Gilchrist, nous avons dû nous y rallier. Une erreur capitale, et que nous pensons n’avoir pas commise, c’est de mêler dans un mot les deux transcriptions.

Nous espérons que le lecteur ne se laissera pas rebuter par la sécheresse et l’aridité des détails. Nous nous sommes souvenu avant tout que les livres de cette série des Annales du Musée Guimet sont destinés à l’étude plus qu’à la vulgarisation ; aussi avons-nous souvent sacrifié à la vérité et à la production d’un document positif le plaisir d’émettre un jugement personnel ou une généralisation séduisante.