Les Merveilles de la science/Bateaux à vapeur

1. Ici se trouve dans la lettre un croquis de trois bateaux, se suivant dans cet ordre : C, B, A.

Vers la fin de l’année 1775, un jeune gentilhomme de la Franche-Comté, Claude-Dorothée, marquis de Jouffroy-d’Abbans, vint pour la première fois à Paris. Il arrivait de l’île Sainte-Marguerite, où l’avait exilé pendant deux ans, une lettre de cachet sollicitée par sa famille, à la suite d’un duel qu’il avait eu avec le colonel de son régiment.

Il y avait, comme on le sait, dans l’île Sainte-Marguerite, qui se trouve parmi les îles de Lérins, en face de Cannes, en Provence, une prison d’État célèbre, la même où fut enfermé l’homme au masque de fer.

Pendant son exil, le jeune officier n’avait guère d’autre distraction que le spectacle de la mer. En observant les manœuvres des galères, conduites à la rame, par les forçats, suivant l’usage de ce temps, il avait été frappé des inconvénients de ce mode de propulsion des navires. Depuis que l’Académie des sciences avait mis au concours, en 1753, la question des moyens de suppléer à l’action du vent, et couronné le mémoire présenté sur ce sujet par Daniel Bernouilli, on s’occupait en France, avec beaucoup d’ardeur, des perfectionnements à introduire dans les procédés de navigation. M. de Jouffroy préoccupé du même genre de recherches, conçut l’idée que la machine à vapeur pourrait remplacer l’action des rames.

Cette pensée n’avait rien d’ailleurs que de fort simple ; elle s’était déjà présentée à l’esprit de la plupart des mécaniciens de cette époque. La machine de Watt, alors consacrée, en Angleterre, à l’épuisement de l’eau dans les mines, constituait un moteur d’une puissance extraordinaire, et tout le monde comprenait que ce nouvel agent était de nature à recevoir bientôt un grand nombre d’applications nouvelles. En étudiant avec attention les divers éléments théoriques et pratiques relatifs à la marche des vaisseaux, le marquis de Jouffroy n’avait pas tardé à se convaincre que l’application de la vapeur à la navigation était loin d’offrir des obstacles insurmontables. Mais l’élément essentiel manquait à ses calculs, car la machine à vapeur était encore fort peu connue parmi nous. Uniquement employée en Angleterre dans les mines de houille, surveillée d’ailleurs avec un soin jaloux chez cette nation, qui désirait jouir exclusivement de ses avantages, la merveilleuse machine n’avait pas encore passé le détroit.

Précisément à l’époque où le marquis de Jouffroy, revenant de son exil, entrait dans la capitale, impatient de recueillir sur la machine à vapeur les renseignements qui lui manquaient, les frères Périer s’occupaient d’établir la pompe à feu de Chaillot, qui consistait, comme on l’a vu dans l’histoire de la machine à vapeur, en une machine de Watt à simple effet. La pompe à feu des frères Périer était alors, pour les Parisiens, le sujet d’une vive et juste curiosité ; la foule ne se lassait pas d’aller contempler son jeu, si admirable et si simple.

À peine débarqué, le marquis de Jouffroy, sans donner un regard aux merveilles de la capitale qu’il voyait pour la première fois, courait à Chaillot, pour se mêler à la foule des visiteurs, et tandis que le mécanisme de l’appareil n’était pour le reste des assistants que l’objet d’une curiosité stérile, il devenait pour lui le texte des plus fructueuses études. Ayant obtenu des frères Périer la faveur d’une entrée particulière, il put observer tout à loisir les détails de la machine et le jeu de ses divers organes. L’examen approfondi auquel il se livra ainsi, lui montra toute la certitude de ses vues ; et dès lors, la possibilité de réaliser le projet qu’il avait conçu éclata avec évidence dans son esprit, et l’occupa tout entier.

Quelques explications vont faire comprendre comment la machine installée à Chaillot, ou la machine de Watt à simple effet, pouvait donner les moyens de créer la navigation par la vapeur, et permettre de triompher des obstacles qui, jusqu’à ce moment, avaient arrêté les mécaniciens dans l’exécution de cette grande entreprise.

L’idée d’appliquer la vapeur à la navigation, s’était présentée, disions-nous tout à l’heure, à l’esprit de la plupart des mécaniciens qui avaient été témoins de ses effets. C’est ce qui va résulter de la revue historique que nous allons faire des divers projets qui ont été proposés ou exécutés, pour appliquer la machine à vapeur à la navigation, au fur et à mesure que cette puissante machine prenait naissance et se perfectionnait entre les mains des constructeurs.

Mais avant d’entreprendre cette revue, il est peut-être bon de nous débarrasser d’un personnage que quelques historiens, et surtout les Espagnols, ont voulu mettre en avant, pour lui attribuer l’honneur d’avoir, le premier, créé un bâtiment à vapeur. Nous voulons parler de Blasco de Garay.

Arago, dans sa notice sur la Machine à vapeur[1], cite un rapport, qui a été publié en 1826 par M. de Navarette, dans la Correspondance astronomique du baron de Zach. D’après ce rapport, qui existe à l’état de manuscrit dans les archives royales de Simancas, un capitaine de la marine royale d’Espagne, Blasco de Garay, aurait expérimenté, en 1543, devant l’empereur Charles-Quint, une sorte de bateau à vapeur.

Malgré l’apparente impossibilité de ce projet, l’empereur, nous dit Navarette, ordonna d’en faire l’expérience dans le port de Barcelone. Il fixa, pour cet essai public, le 17 juin 1543. Une commission composée de don Henri de Tolède, de don Pedro de Cordoue, du trésorier Ravago, du vice-chancelier et intendant de Catalogne, et de quelques autres personnages, assista au spectacle annoncé. Le navire choisi pour l’application du nouveau moyen de propulsion, se nommait Trinité, du port de 200 tonneaux.

Blasco de Garay ne voulut révéler à personne le secret du mécanisme qu’il employait. Tout ce qu’on put remarquer, c’est que l’appareil avait pour éléments essentiels, une chaudière d’eau bouillante, et des roues, qui faisaient marcher le navire.

La commission fit son rapport à Charles-Quint. Elle déclare dans ce rapport, que la machine de Garay ne pourrait imprimer aux navires qu’une vitesse d’une lieue à l’heure. Le trésorier Ravago ajoute, comme opinion personnelle, que la machine lui paraît trop compliquée et trop coûteuse, et de plus, sujette au danger d’une explosion.

Après cette expérience publique, Garay enleva toute la machinerie de son bâtiment, et ne laissa dans l’arsenal de Barcelone qu’une partie des charpentes en bois. L’empereur lui remboursa les frais de son expérience, et l’éleva à un grade supérieur.

Tel est le récit donné par Navarette de l’expérience de Blasco de Garay, sur la foi d’un rapport manuscrit qui existe, comme nous l’avons dit, dans les archives de Simancas.

Les circonstances du récit que l’on vient de lire, sont de nature à le rendre suspect. L’état des sciences au xvie siècle nous empêche de croire que personne ait pu exécuter, à cette époque, une machine à vapeur. Si une telle machine eût apparu du temps de Charles-Quint, comment serait-elle tombée ensuite dans un complet oubli ? « Une chaudière d’eau bouillante » ne suffit pas à constituer une machine à vapeur, et s’il entrait dans le système mécanique dont il s’agit un pareil élément, rien n’autorise à conclure que cette chaudière fût destinée à fournir de la vapeur fonctionnant comme agent mécanique. Le texte du document espagnol est muet sur ce point, car tout se réduit à la mention de l’existence de ce chaudron d’eau bouillante.

Ajoutons que si un essai d’application de la vapeur fut tenté à cette époque, il est certain qu’il resta sans influence, sans utilité, puisque le secret de cette machine ne fut point révélé par l’auteur.

Le document dont il s’agit étant purement manuscrit, n’ayant jamais été imprimé, il est impossible de lui accorder la confiance que mériterait une pièce livrée à l’impression, qui aurait pu être discutée et contrôlée par les contemporains.

Par toutes ces considérations, le nom de Blasco de Garay ne nous paraît point devoir figurer sérieusement dans l’histoire de la navigation par la vapeur.

Balzac a bâti sur cette histoire, son drame les Ressources de Quinola. C’est le droit de tout écrivain, de s’emparer des types qui parlent à l’imagination ou au cœur, et de les transporter dans le roman ou sur la scène. Mais l’historien a le devoir de se renfermer dans son rôle.

Arrivons donc aux faits positifs, c’est-à-dire aux travaux scientifiques contenus dans des publications sérieuses.

Lorsque Papin proposa sa première machine à vapeur, il insista particulièrement sur l’application que l’on pourrait en faire à la propulsion des bateaux. On a vu, par la lecture de son mémoire de 1690, que l’illustre physicien y parle surtout des avantages que l’on pourrait retirer de son appareil pour « naviguer contre le vent, » et qu’il propose un mécanisme ingénieux destiné à transmettre la puissance motrice à deux roues placées sur les côtés du bâtiment. Ajoutons qu’en 1707, lorsqu’il eut construit le modèle de sa seconde machine à vapeur, Papin se hâta de l’appliquer, comme agent de propulsion, à un petit bateau muni de roues. On a vu dans l’histoire de sa vie, quel concours de circonstances l’empêcha de réussir dans cette tentative admirable.

Dès qu’il vit sa pompe à feu fonctionner avec succès pour l’épuisement de l’eau dans les mines de charbon, pour l’élévation et la distribution des eaux dans les villes, Savery annonça son intention de l’appliquer à la navigation. Mais la machine de Savery n’aurait pu, par aucune combinaison mécanique, s’approprier à un tel usage ; et l’inventeur ne poussa pas plus loin ce projet.

En 1724, un autre mécanicien anglais, J. Dickens, obtint un brevet pour appliquer une machine à vapeur inventée par un certain Floats, à l’élévation des eaux et à la propulsion des navires ; mais ce projet ne reçut non plus aucune exécution[2].

La machine à vapeur de Newcomen et Cawley commençait à peine à se répandre dans les comtés houillers de l’Angleterre, qu’un mécanicien de ce pays, nommé Jonathan Hulls, proposait de s’en servir pour remorquer les navires à l’entrée ou à la sortie des ports. En disposant une manivelle à l’extrémité du balancier de la machine de Newcomen, il transformait le mouvement de va-et-vient du piston en un mouvement de rotation qui se transmettait à la roue à palettes d’un bateau remorqueur[3].

Jonathan Hulls obtint un brevet pour cette application de la machine de Newcomen ; mais l’amirauté anglaise repoussa son projet. En cela, l’amirauté faisait justice d’un plan inexécutable. Si l’on s’en rapporte aux dessins qui nous restent, le bateau de Jonathan Hulls était de la disposition la plus grossière. Il ne portait qu’une seule roue, qui, fixée à l’arrière, était mise en mouvement par une machine de Newcomen, à l’aide de cordes et de poulies. Il ne présentait ni mâts ni voiles ; et l’on ne voyait sur le pont que le long tuyau de tôle servant de cheminée à sa chaudière. Ce n’était donc qu’un simple remorqueur dans lequel le navire à vapeur représentait la force motrice agissant sur le câble pour faire avancer l’embarcation. Mais la machine de Newcomen ne pouvait produire commodément un mouvement de rotation, et l’irrégularité de son action mécanique, autant que la quantité considérable de charbon qu’il aurait fallu prendre à bord du remorqueur pour alimenter la chaudière, rendaient impraticable le projet de Jonathan Hulls, qui ne tarda pas à tomber dans l’oubli.

En 1753, l’Académie des sciences de Paris ayant mis au concours la question des moyens de suppléer à l’action des vents pour la marche des vaisseaux, Bernouilli obtint le prix proposé. L’Académie reçut, avec le mémoire de ce mathématicien célèbre, quelques autres mémoires de divers physiciens, parmi lesquels figuraient Euler, Mathon de Lacour et l’abbé Gauthier, chanoine régulier de Nancy.

Bernouilli, passant en revue les forces mécaniques connues et employées à cette époque, rejeta la vapeur pour cette application. Il prouva que la force de la poudre à canon et celle de l’eau bouillante, au moins avec la machine à vapeur telle qu’elle existait alors, ne pouvaient l’emporter en rien sur les effets des rames mues par la main de l’homme. Il montra, par le calcul, qu’une machine à vapeur, telle que la grande machine de Newcomen, qui servait à Londres à la distribution des eaux, et qui était d’une force de 20 à 25 chevaux, ne pourrait faire parcourir à un vaisseau, quelque moyen que l’on mît en usage pour la transmission de la force, que la faible vitesse de 1m,2 par seconde, ou 4 320 mètres par heure, c’est-à-dire un peu plus de deux nœuds. Sur cette considération, il proposait pour la propulsion des navires un système mécanique nouveau, immergé en partie dans l’eau, à la manière des rames, mais fonctionnant d’après le principe de l’hélice actuelle, et qui serait mis en action par des hommes ou par toute autre puissance mécanique[4].

Le mémoire de Bernouilli fut couronné par l’Académie des sciences, et il est hors de doute que ce savant mathématicien avait judicieusement traité la question, en déclarant que la machine de Newcomen, la seule machine à vapeur qui fût alors connue, ne présentait aucune supériorité, comme force, sur les autres agents moteurs.

Cependant nous ne devons pas négliger de dire que l’un des concurrents dans ce tournoi académique, s’était nettement prononcé en faveur de la machine à vapeur. L’abbé Gauthier proposa d’appliquer à la propulsion des navires la machine de Newcomen, qu’il rendait propre à donner un mouvement de rotation, et qu’il consacrait à faire mouvoir des roues à palettes placées sur les côtés du navire.

Les défauts de la machine de Newcomen, l’énorme quantité de combustible qu’elle nécessitait, et la difficulté extrême de transformer son mouvement intermittent en un mouvement de rotation continu, n’auraient pas permis de mettre en pratique avec succès le projet de l’abbé Gauthier. Cependant le mémoire dans lequel le chanoine de Nancy expose ses projets, contient un tableau très-remarquable des avantages de la vapeur employée à remplacer sur les vaisseaux, le travail de l’homme. Comme il donne une idée frappante et fidèle de l’état de la science à cette époque, nous croyons être agréable à nos lecteurs en mettant sous leurs yeux la plus grande partie de ce travail, qui parut en 1754, dans les Mémoires de la Société royale des sciences et lettres de Nancy.

L’auteur commence par établir, par des résultats authentiques, le peu de vitesse des vaisseaux mus par la main des rameurs, c’est-à-dire des galères[5]. Chacun sait qu’à cette époque, les hommes condamnés par la justice, étaient affectés à ce travail ; d’où le nom de galériens.

« M. de Chazelle, de l’Académie royale des sciences, s’est assuré, dit l’abbé Gauthier, par des expériences répétées avec exactitude, qu’une galère qui a vingt-six rames de chaque côté, et dont la chiourme est de 260 hommes, ne fait que 4 320 toises par heure.

« On voit, par des expériences faites à Marseille le 12 février 1693, que la vitesse d’une galère à rames perpendiculaires ou tournantes, inventées par M. Duguet, ne l’emporte pas sur celle d’une galère ordinaire.

« Il résulte de ces faits, que la force d’un équipage fort coûteux ne peut faire avancer un grand vaisseau avec beaucoup de vitesse, et qu’il serait à souhaiter qu’on pût recourir en plein calme à un autre principe de mouvement.

« Les rames à feu que je propose procureront plusieurs grands avantages :

« 1o Elles joueront soir et matin, sans employer la force des hommes, au lieu que, de quelque manière qu’on applique des rames, soit celles de MM. de Camus, Martenot Limousin, ou quelque autre espèce, il faudra au moins une chiourme de 400 hommes dont la moitié fera voguer le vaisseau, tandis que l’autre se reposera ; encore ira-t-on lentement. Ajoutez que bien peu d’hommes sont en état de soutenir longtemps un travail continuel, surtout pendant les chaleurs. Dans les voyages de long cours, il arrive fréquemment que l’équipage est attaqué de scorbut ou d’autres maladies. D’ailleurs, il n’y a que des vaisseaux de guerre qui puissent avoir un équipage nombreux. En se servant des rames à feu, on ne sera pas obligé d’avoir tant de rameurs, dont la nourriture et les appointements monteraient fort haut.

« 2o La machine qui fera jouer les rames pourra servir à faire aller les pompes des vaisseaux, à lever l’ancre, etc., et son feu moteur à cuire les aliments, à renouveler l’air.

« 3o On donnera aux vaisseaux une vitesse proportionnelle à la grandeur de la machine qu’on emploiera.

« Après avoir donné une idée générale de mon objet, je passe aux développements qu’il demande. Je passerai ensuite au moyen d’appliquer avantageusement la force des hommes aux rames perpendiculaires.

« Comme le mécanisme et la théorie des machines à feu sont très-bien détaillés dans les ouvrages de MM. Bélidor et Désaguliers, il paraît inutile de les retracer ici. Je propose donc d’établir dans les vaisseaux des machines à feu telles à peu près que celles dont on se sert pour puiser l’eau des mines. Ces machines se procurant d’elles-mêmes tous les mouvements, deux hommes tour à tour suffisent pour les gouverner.

« Deux objections se présentent d’abord : la machine occupera beaucoup de place, et il faudra des provisions de bois ou de charbon de terre pour la faire jouer.

« Je réponds : 1o Que si l’on emploie des hommes pour faire aller des rames, ils occuperont beaucoup plus de place que la machine ; 2o qu’on doit sacrifier de petits avantages à de plus grands ; 3o que si l’on veut établir une machine dont la puissance motrice ait autant de force que celle de Frênes, c’est-à-dire 10 828 livres, il ne faudra qu’un emplacement circulaire de 10 à 12 pieds de diamètre sur autant de hauteur, pour contenir l’alambic, son fourneau et la maçonnerie ; le cylindre, n’ayant que 33 pouces de diamètre, y compris son épaisseur, et 9 pieds de hauteur, ne sera pas bien embarrassant.

« À l’égard des provisions de bois ou de charbon de terre, elles occuperont moins de place que celles qui sont nécessaires pour la nourriture d’une chiourme, qui en occuperait beaucoup elle-même. En voici la preuve. La nourriture, tant liquide que solide, qui sera consommée par 500 hommes en un jour, à 5 livres pesant pour chacun, occupe environ 36 pieds cubes, au lieu que la machine établie à Frênes ne consomme au plus, en vingt-quatre heures, que 27 à 28 pieds cubes de charbon de terre. M. Désaguliers, en parlant d’une machine qui élève l’eau à 29 pieds au-dessus d’un puits, dit qu’autant de feu environ qu’on en use dans une cheminée suffit pour mouvoir cette machine et lui faire enlever 15 tonneaux par heure.

« Négligeons les petites différences, et supposons que les aliments pour 500 hommes n’occuperont pas plus de place que le charbon de terre. On aperçoit d’abord une disproportion énorme pendant une navigation un peu longue. Par exemple, qu’un vaisseau fasse un voyage de six mois, et que durant ce temps il manque de vent pendant trente jours : voilà 500 hommes nourris inutilement pendant cinq mois, et par conséquent 5 400 pieds cubiques remplis en pure perte par les aliments liquides et solides. Il est superflu d’insister davantage sur ce sujet : il est évident que les rames à feu seront beaucoup plus avantageuses que celles des vogueurs.

« On objectera peut-être qu’il est à craindre que cette machine ne mette le feu au vaisseau. On répondra qu’il est facile de prendre des précautions qui éloignent le danger. 1o On peut se passer de maçonnerie et fortifier l’alambic contre la force de la vapeur avec des bandes de fer circulaires croisées par d’autres bandes et liées ensemble. 2o Le fourneau sera en fer, et ses pieds porteront dans un réservoir de même matière, en forme de caisse plate, qu’on remplira d’eau. 3o On pourra faire passer aussi dans des tubes pleins d’eau les contre-fiches, fourchettes et autres branches de fer nécessaires pour la solidité de la machine.

« Reste à développer la manière d’appliquer cette machine à feu à des rames perpendiculaires. Le cylindre sera placé dans l’entre-deux des ponts, entre le grand mât et le mât de misaine, et l’alambic à fond de cale, de manière pourtant qu’une partie de l’eau d’injection soit portée dans la mer par un tuyau dont l’issue sera au-dessus de la ligne de flottaison. On n’aura pas besoin d’un réservoir provisionnel pour fournir de l’eau à l’alambic ; on la tirera de la mer à l’aide d’un tuyau garni d’un robinet. Un rameau du même tuyau fournira de l’eau à une bâche, d’où la pompe refoulante la portera dans la cuvette d’injection.

« Comme les jantes cannelées du balancier ont une courbure qui a pour centre le point d’appui, les chaînes auront toujours une direction verticale au même endroit. Pour appliquer le mouvement perpendiculaire de la chaîne qui répond aux pompes aspirantes dans les machines à feu, on pourra se servir d’une roue cannelée de l’épaisseur des jantes du balancier, laquelle sera mobile autour d’un arbre dont les extrémités porteront des rames tournantes. Cette roue sera garnie de cliquets qui permettront de la faire tourner vers l’arrière du vaisseau sans que l’autre tourne, et, quand elle sera mue vers l’avant, elle fera tourner l’arbre dans le même sens. La chaîne deviendra la tangente de cette roue ; elle y sera fixée par une de ses extrémités. Après lui avoir fait faire autour une ou plusieurs révolutions, elle ne pourra s’élever perpendiculairement sans faire tourner la roue, et, par conséquent, l’arbre et les rames d’une manière propre à faire avancer le vaisseau. Lorsque le balancier cessera de faire monter la chaîne, un poids suspendu à une corde mise autour de la roue la fera mouvoir en sens contraire, et la remettra dans son premier état à mesure que descendra la chaîne du balancier.

« La machine à feu donnant 15 impulsions dans une minute et le jeu du piston dans le cylindre étant de 6 pieds, on voit qu’une puissance motrice de près de 11 000 livres fera avancer le vaisseau avec une vitesse considérable, et qui deviendra d’autant plus grande que la roue à cliquets sera d’un plus petit diamètre, qu’on doit pourtant proportionner à la force de la machine… »

Rien n’est oublié dans cet intéressant écrit, de ce qui pouvait assurer la réussite de ce projet, et confirmer les promesses d’une théorie séduisante. Malheureusement, répétons-le, la machine de Newcomen ne pouvait en aucune manière, se prêter à l’application que l’auteur avait en vue. Excellentes en principe, ses vues ne pouvaient donc, à cette époque, trouver leur réalisation.

Ce sont des idées à peu près semblables que mit en avant un ecclésiastique du canton de Berne, nommé Genevois, dans une brochure qui parut à Londres, en 1760, et qui avait pour titre : Quelques découvertes pour l’amélioration de la navigation. Cet opuscule est consacré à développer les applications de ce que l’auteur appelle « le grand principe ». Ce grand principe se réduisait à l’invention des rames articulées ou palmées, système moteur qui a reçu le nom de palmipède.

Cet appareil de navigation consiste en une sorte de palme qui s’ouvre, en s’appuyant sur l’eau, comme le pied des oiseaux aquatiques, pour imprimer un mouvement de progression en avant, et se referme quand cet effet a été produit. Des ressorts poussaient ces sortes de rames, en se détendant par leur élasticité.

Genevois, qui était surtout un homme à projets, proposait toutes sortes d’applications de ce mécanisme. Il voulait construire des chariots munis de voiles et marchant par l’impulsion de ces ressorts palmés, quand le vent viendrait à manquer. Pour appliquer le même système à la navigation, il proposait de produire, au moyen de la machine à vapeur de Newcomen, la tension des ressorts qui, en se débandant, devaient faire marcher les roues du navire.

Mais son projet favori était de mettre ces ressorts en action par la force expansive de la poudre à canon.

La poudre à canon était alors fort à la mode, comme puissance motrice. Nous avons vu Papin, Huygens et l’abbé de Hautefeuille, étudier cette force motrice avec une constante ardeur. Pendant le siècle suivant on s’en préoccupait beaucoup encore. Genevois nous dit, dans sa brochure, qu’il a grandement perfectionné l’usage de la poudre à canon comme force motrice. Il rappelle, pour faire juger des progrès qu’il a apportés à l’emploi de ce moyen, qu’avant lui on tirait un bien faible parti de la force de la poudre à canon, puisque, trente ans auparavant, un expérimentateur écossais, dont il cite le nom, avait été obligé de faire détoner trente barils de poudre, pour faire avancer un vaisseau de trois lieues.

Voilà, certes, un agent mécanique qui avait besoin d’être perfectionné !

Ce qu’il y avait de sérieux dans tout cela, c’était d’appliquer la machine à vapeur de Newcomen à la propulsion des navires, au moyen d’un mécanisme nouveau. Mais la machine de Newcomen, par ses imperfections, était hors d’état de rendre le moindre service comme agent de propulsion nautique économique et régulier.

Cependant, les défauts de la machine de Newcomen, qui avaient jusque-là rendu impossible son emploi à bord des navires, étaient destinés à être bientôt corrigés, et grâce aux changements qu’allait subir, par le progrès de la science, cette forme primitive de la machine à vapeur, les obstacles qui empêchaient d’approprier les forces de la vapeur aux besoins de la navigation, devaient, en même temps, disparaître. Lorsque Watt, créant, vers 1770, la machine à simple effet, parvint à ce résultat admirable de diminuer des trois quarts la dépense du combustible, tout en augmentant l’intensité de l’action motrice, l’illustre ingénieur fit avancer d’un pas immense la question de la navigation par la vapeur. En diminuant les dimensions de l’énorme machine de Newcomen, en rendant plus égal, plus régulier et plus doux, le jeu du balancier, il ajoutait autant d’éléments nouveaux à la solution du problème qui commençait alors à occuper un certain nombre de mécaniciens éclairés.

Telles sont les considérations qui durent frapper l’ardent et judicieux esprit du marquis de Jouffroy, lorsqu’il lui fut donné de connaître et d’étudier, dans les ateliers de Chaillot, la machine de Watt, que les frères Périer avaient importée de Birmingham.

Dès ce moment, ne conservant plus de doutes sur la possibilité pratique de la navigation par la vapeur, il ne s’occupa plus que des moyens de mettre ses idées à exécution.

Une circonstance imprévue vint lui en faciliter les moyens.

Le marquis de Jouffroy n’était pas le seul à qui fût venue, à cette époque, l’idée d’appliquer la pompe à feu à la navigation sur les rivières. Cette même idée s’était présentée à l’esprit de deux autres officiers, de deux autres gentilshommes ; car la noblesse de ce temps avait souvent, il faut le reconnaître, le sentiment des choses du progrès.

Ces deux gentilshommes étaient le comte Joseph d’Auxiron et le chevalier Charles Monnin de Follenai.

Compatriotes, voisins de campagne, tous deux capitaines de la légion de Lorraine et anciens camarades à l’école d’artillerie, d’Auxiron et Follenai avaient conçu ensemble le projet de faire remonter aux bateaux le cours des rivières, au moyen de la pompe à feu. Cette idée revenait sans cesse dans leurs entretiens.

En 1770, décidé à mettre ce projet à exécution, d’Auxiron prend le parti d’abandonner son emploi dans l’armée. Il quitte le service, pour se consacrer tout entier à cette entreprise. Il rédige les plans et devis pour la construction d’un bateau porteur d’une pompe à feu ; puis, muni de toutes ces pièces, il se rend à Paris, pour les soumettre au ministre du roi.

Ses plans trouvèrent faveur auprès du gouvernement. Le ministre Bertin lui fit la promesse formelle du privilége, en d’autres termes, du brevet exclusif d’exploitation de la force de la vapeur appliquée à la navigation sur les rivières.

Voici la lettre datée de Versailles, le 14 mai 1772, qui contenait cet engagement.

« Monsieur,

« J’ai rapporté au conseil, la demande que vous avez faite au roi d’un privilége exclusif pour appliquer la force de la pompe à feu à faire remonter les bateaux sur les rivières les plus rapides, et Sa Majesté m’a autorisé à vous donner de sa part l’assurance que ce privilége vous sera accordé pour quinze années, si, lorsque vous aurez mis en pratique cette méthode, elle est trouvée par l’Académie des sciences véritablement utile à la navigation. Je vous invite à vous mettre promptement en devoir de profiter de cette grâce. Je suis bien aise de vous apprendre en même temps, qu’ayant cru devoir, en cette occasion, rendre compte au roi des ouvrages que vous avez donnés au public, M. le marquis de Monteynard, de son côté, à très-avantageusement parlé de vos services ; vous lui devez un remerciement.

« Je suis très-parfaitement, monsieur, votre, etc.

« Contrôlé à Paris, le 22 mai 1772[6]. »

Armé de cette promesse, le comte d’Auxiron s’empresse de réunir et d’organiser une compagnie qui lui fournirait les fonds nécessaires à la construction de la machine et du bateau.

Follenai, son associé, son compagnon fidèle, était devenu lieutenant-colonel dans la légion de Flandre. Il détermine son colonel, le vicomte d’Harambure, son ami d’enfance, le comte de Jouffroy-d’Uzelles, chanoine de l’église métropolitaine de Lyon, et un ancien employé supérieur des douanes, Bernard de Bellaire, à se réunir à lui, pour fournir à d’Auxiron les sommes nécessaires à l’exécution de ses plans.

Grâce aux efforts de Follenai, la petite société financière prit une forme définitive. L’acte d’association fut conclu le 21 mai 1772. Il n’est pas sans intérêt, au point de vue historique, de consigner ici le contenu de cet acte, resté aux minutes de Me Boulet, notaire au Châtelet de Paris.

« Par devant les conseillers du roi, notaires au Châtelet de Paris, soussignés, sont présents : M. Joseph d’Auxiron, écuyer et capitaine à la suite de la légion de Lorraine d’une part ; M. Louis-Joseph de Jouffroy, comte d’Uzelles ; M. Henri de Cordoue, comte de Lyon, comme procureur de M. René-Charles vicomte d’Harambure ; M. Frédéric marquis d’Yonne, au nom et comme procureur de M. Ch.-F. Monnin de Follenai, et M. Jean-Denis Bernard… en parlement seigneur de Bellaire, lesquels ont dit : que le sieur d’Auxiron avait proposé de s’obliger à faire construire, sous ses yeux et d’après les plans qu’il en donnerait, une pompe à feu pour servir à remonter, sur toutes les rivières du royaume, des bateaux chargés de marchandises jusqu’à concurrence du poids de cent mille livres, avec moins de frais et plus d’allécité qu’on ne le fait actuellement avec le secours des hommes et des chevaux ; que pour former un pareil établissement il convenait de faire des fonds considérables ; les choses étant en cet état, lesdits messieurs se sont associés entre eux, aux charges et conditions qui vont être énoncées : 1o M. d’Auxiron s’oblige de donner tous ses soins et attentions pour faire construire sous ses yeux les machines qui seront nécessaires au commerce des rivières de la Seine, du Rhône, de la Loire et de la Garonne, et les douze premiers bâtiments de mer au mouvement desquels la machine pourrait être appliquée utilement, etc.[7] »

Aussitôt d’Auxiron se met à l’œuvre. En décembre 1772, il fait construire le bateau, près de l’île des Cygnes, à Paris.

En janvier 1773, la chaudière de la machine à vapeur est installée à bord et soumise aux épreuves nécessaires pour constater sa résistance.

Au mois de février, on place, dans le bateau, les deux roues, fixées sur un arbre commun.

Cependant, les bateliers de la Seine voyaient de mauvais œil le travail des associés. Il fallut établir, pendant la nuit, une garde militaire dans l’île des Cygnes, pour défendre le bateau, et lui éviter le parti funeste que, dans des circonstances toutes semblables, moins d’un siècle auparavant, les bateliers du Wéser avaient fait subir au bateau à vapeur de Papin.

Au mois d’avril, on pose sur la chaudière les cylindres de la machine à vapeur, et le 21 du même mois, le célèbre mécanicien Périer vient visiter le bateau.

Comme les dispositions des riverains semblaient toujours aussi suspectes, et que la malveillance des compagnies de transport n’était pas dissimulée, d’Auxiron se décida à quitter l’île des Cygnes. Il fit conduire le bateau près de Meudon.

Malgré d’assez longs retards, qu’explique suffisamment la nouveauté de ce genre de travail pour des ouvriers parisiens, l’installation de la machine à vapeur à bord du bateau était terminée, et tout s’apprêtait pour une expérience décisive, lorsqu’un événement déplorable vint terminer brusquement et cruellement l’entreprise.

Pendant une nuit du mois de septembre 1774, le bateau disparut. Il avait sombré en pleine rivière.

Un certain Bellery, commis principal, ainsi que ses ouvriers, soit par connivence avec les adversaires de l’entreprise, soit par maladresse, avaient laissé tomber brusquement, au fond du bateau, l’énorme contre-poids de la pompe à feu, qui pesait 130 livres. C’était vers la fin du jour, et les ouvriers se retiraient, ne laissant personne à bord. Cette énorme masse ouvrit le fond du bateau ; une voie d’eau s’y forma, et le malheureux pyroscaphe coula à fond dans la nuit. Les appareils mécaniques, la chaudière, tout fut altéré ou détruit par cette submersion fatale.

Ce fut le coup de la mort pour l’entreprise, comme aussi pour l’inventeur.

La perte soudaine du bateau souleva, dans la Compagnie et au dehors, toutes sortes de suspicions, de contestations et de plaintes. On allait jusqu’à suspecter l’honneur et la probité du malheureux inventeur, qui repoussait ces reproches avec une indignation méritée. Les actionnaires, outrés de leur déconvenue, s’en prenaient même à Follenai. On parlait de le citer devant le conseil des maréchaux.

D’Auxiron et Follenai tenaient tête avec vigueur à cette opposition malveillante et cruelle. Le 17 juillet 1775, ils citaient devant les prévôts des marchands et échevins de Paris, les actionnaires récalcitrants, pour s’entendre condamner à fournir la somme de 15 000 francs, nécessaire pour relever le bateau et remettre la machine en état.

Conformément à ces conclusions, un jugement fut rendu, un mois après, condamnant les actionnaires à verser la somme demandée.

Mais toutes ces luttes, toutes ces déceptions, avaient épuisé les forces de Joseph d’Auxiron qui, à peine âgé de quarante-sept ans, succomba, en 1778, à une attaque d’apoplexie.

La Société fut dissoute, au moins de fait. La somme de 14 000 francs, due aux ouvriers, dut être payée par Follenai et Jouffroy d’Uzelles. La dépense, pour la construction du bateau et de la machine à vapeur, avait été de 15 200 francs.

Voilà donc ce qui se passait, au moment où le marquis Claude Jouffroy-d’Abbans se proposait d’essayer l’emploi de la pompe à feu pour la navigation sur les rivières. Le projet qui l’occupait, avait déjà été soumis à une expérience sérieuse. Ainsi l’entreprise n’était pas à créer ; il n’y avait qu’à la reprendre, pour la sauver du naufrage qu’elle venait littéralement d’éprouver.

C’est ce qui arriva. Le marquis de Jouffroy et les héritiers d’Auxiron ne se connaissaient pas à cette époque. Follenai les mit en rapport.

« À la suite de l’entente qui s’établit entre eux, le ministre écrivit que, d’après le désistement de MM. d’Auxiron, qui avaient droit au privilége, il serait accordé à M. de Jouffroy, si sa méthode était jugée utile par l’Académie des sciences.

« Il intervint alors entre MM. de Jouffroy, de Follenai et les héritiers d’Auxiron, une société composée de vingt parts, dont trois pour les héritiers d’Auxiron ; le surplus fut réparti entre MM. de Jouffroy et de Follenai, à charge de pourvoir aux dépenses. Ensuite de ce traité, les héritiers d’Auxiron remirent à M. de Jouffroy, sur récépissé, les plans et devis du capitaine concernant : 1o les calculs relatifs à la pompe à feu ; 2o la charge dont les bateaux sont susceptibles ; 3o la dépense et les produits probables[8]. »

C’est alors, d’après le témoignage que nous venons de citer, que le marquis de Jouffroy se mit à l’œuvre ; c’est alors qu’il s’occupa, avec le secours de Follenai, de construire un pyroscaphe, et d’organiser une compagnie financière, pour subvenir aux dépenses de l’entreprise.

Follenai et le marquis de Jouffroy trouvèrent un puissant appui dans le marquis Ducrest.

Frère de madame de Genlis, colonel en second du régiment d’Auvergne, Ducrest était un des hommes les plus répandus dans la société du temps de Louis XVI. Il tenait à tout et s’occupait de tout. Il s’était consacré avec succès à l’étude des sciences exactes ; car il a écrit, sur la mécanique appliquée, un ouvrage qui lui ouvrit les portes de l’Académie des sciences. Il était versé dans les questions de politique et de finance, et il a publié sur ce sujet divers mémoires, qui, pour avoir excité la verve satirique de Grimm, n’en ont peut-être pas moins de valeur.

M. de Jouffroy ne pouvait rencontrer de protecteur plus utile à ses desseins que cet actif et remuant personnage, dont l’imagination s’allumait au contact de chaque idée nouvelle. Grâce à son zèle et à ses démarches, le projet de navigation par la vapeur du gentilhomme franc-comtois, ne tarda pas à être connu de tout ce que Paris renfermait d’hommes distingués dans les sciences, et bientôt une société financière se montra disposée à le mettre en pratique.

Une réunion fut tenue chez le marquis Ducrest, à l’effet de s’entendre sur les moyens d’exécution[9].

Parmi les personnes qui figuraient dans cette petite assemblée, on remarquait Jacques Périer, le comte d’Auxiron et Follenai. On tomba d’accord sur l’idée d’essayer le nouveau mode de navigation ; mais on se divisa lorsqu’il fut question des moyens de le mettre en œuvre. Périer présenta un projet qui différait de celui de M. de Jouffroy, tant par le mécanisme à adapter au bateau, que par la considération des résistances à vaincre et de la force à employer. Il avait calculé ces éléments d’après l’expérience d’un bateau remorqué par des chevaux, sur un chemin de halage. M. de Jouffroy prétendait qu’il fallait considérer la résistance comme trois fois plus forte, dès qu’on prenait le point d’appui sur l’eau, au lieu de le prendre sur la terre.

La meilleure appréciation était évidemment du côté de M. de Jouffroy, qui se plaçait encore au-dessous de la vérité. Aussi le comte d’Auxiron, plus familiarisé avec cette question par une expérience antérieure, se rallia-t-il à son projet. Follenai suivit cet exemple ; mais Ducrest se prononça en faveur des idées de Périer.

Jeune et sans notabilité, M. de Jouffroy dut laisser le champ libre au célèbre mécanicien dont l’expérience et les talents faisaient autorité dans le monde des arts. Le plan de Périer obtint donc la préférence, et l’on décida que le bateau serait construit d’après ses vues.

Ce ne fut pas cependant sans une vive opposition de la part des dissidents. Le comte d’Auxiron, qui se mourait sur ces entrefaites, écrivait à M. de Jouffroy, à ses derniers moments : « Courage, mon ami ! vous seul êtes dans le vrai. » Et Follenai, enthousiaste de l’invention, colportait partout la souscription qui devait fournir les moyens de mettre en pratique le plan du marquis de Jouffroy.

L’exécution du projet de Périer ne tarda pas à justifier les craintes et les critiques qu’il avait suscitées dès le début. On en fit l’expérience sur la Seine, avec un petit bateau que Périer avait loué, et une machine de Watt à simple effet, qui n’était d’aucun usage dans ses ateliers. Par suite de ses calculs inexacts sur les résistances à vaincre, Périer avait été amené à donner au moteur la seule force d’un cheval ; le cylindre de sa machine à vapeur n’avait que 21 centimètres de diamètre. Il en résulta que le bateau put à peine surmonter l’effort du faible courant de la Seine[10].

La compagnie aux frais de laquelle l’expérience s’exécutait, abandonna immédiatement l’entreprise.

Cependant le marquis de Jouffroy était retourné dans sa province, plein de confiance dans la certitude de ses idées, et impatient de mettre à exécution le plan qu’il avait conçu.

Il y a dans la Franche-Comté, à cent lieues de Paris, entre Montbéliard et Besançon, une petite ville nommée Baume-les-Dames, assise sur la rive droite du Doubs. C’est là que le hardi inventeur entreprit de réaliser le projet qui venait d’échouer entre les mains du plus riche et du plus habile manufacturier de la capitale.

Ce n’était pas une pensée sans courage que de tenter l’exécution d’un projet de ce genre, au fond d’une province reculée, et dans un lieu dénué de toute espèce de ressources de fabrication. À une époque où l’art de construire les machines à vapeur était encore à naître parmi nous, il était impossible de songer à se procurer, dans la Franche-Comté, un cylindre alésé et fondu. Il n’y avait à Baume-les-Dames, qu’un simple chaudronnier : c’est à lui que M. de Jouffroy s’adressa pour construire le cylindre de sa machine. Ce cylindre, ouvrage d’art et de grande patience, était fait de cuivre battu ; il était poli au marteau à l’intérieur ; le dehors était soutenu par des bandes de fer reliées par des anneaux de même métal. Il ressemblait à ces canons de bois, fortifiés par des cercles métalliques, dont on fit usage dans les premiers temps de l’artillerie.

Le bateau qui fut construit sur les bords du Doubs, par le marquis de Jouffroy, n’avait pas de grandes dimensions ; il n’était long que de quarante pieds, sur six de large. Quant à l’appareil moteur destiné à tenir lieu de rames, il ressemblait beaucoup à ces rames articulées, à ce système palmipède, que Genevois avait décrit dans sa brochure publiée à Londres, en 1760, et dont il a été question plus haut. Des deux côtés du bateau, sortaient deux tiges de huit pieds de longueur, portant à leur extrémité, une sorte de châssis, formé de deux volets mobiles, comme nos persiennes, et plongeant à dix-huit pouces dans l’eau ; ce châssis décrivait un arc de trois pieds de corde et de huit pieds de rayon. Une machine de Watt à simple effet, installée au milieu du bateau, mettait en action ces rames articulées. Le mécanisme destiné à leur transmettre le mouvement, se composait d’une chaîne de fer attachée au piston et qui s’enroulait sur une poulie, pour venir se fixer à la tige du châssis. Lorsque la vapeur introduite dans le cylindre, soulevait le piston, un contre-poids placé à l’extrémité du châssis, ramenait celui-ci vers l’avant du bateau, et dans ces mouvements, les volets se refermaient d’eux-mêmes, par suite de la résistance du liquide. La condensation de la vapeur ayant opéré le vide dans l’intérieur du cylindre, la pression atmosphérique entraînait le piston jusqu’au bas de sa course, et par suite de la traction de la chaîne attachée au piston, la rame se trouvait ramenée avec force contre les flancs du bateau ; tandis que les volets mobiles s’ouvraient, de manière à offrir toute leur surface à la résistance du fluide.

Il est bon de remarquer ici que le système palmipède adopté par M. de Jouffroy, était le seul qui pût permettre d’appliquer avec quelque avantage la machine à simple effet à la propulsion des bateaux, car ce genre de machine ne produit d’effet utile que pendant la chute du piston ; aucune action mécanique n’a lieu, comme on le sait, lorsque le piston remonte. Le contre-poids attaché à l’extrémité du châssis plongeant dans l’eau, était l’analogue du contre-poids qui, comme on l’a vu (page 70), se trouve fixé à l’extrémité droite du balancier, pour faire basculer ce balancier. Le procédé adopté par M. de Jouffroy était donc le moyen le plus ingénieux et le plus simple de tirer parti de la machine à vapeur telle qu’elle existait à cette époque.

Le petit bateau du marquis de Jouffroy navigua sur le Doubs, pendant les mois de juin et de juillet de l’année 1776.

Ces expériences suffirent pour faire reconnaître le vice du système palmipède. Une fois ramenés à l’avant du bateau, les volets à charnières, tirés par la chaîne du piston, devaient s’ouvrir d’eux-mêmes, par suite de la résistance du liquide. Au départ, ou quand la vitesse était médiocre, ils s’ouvraient, en effet, sans difficulté ; mais, lorsque le bateau avait acquis une certaine vitesse, la rapidité du courant les empêchait de se développer. Cet inconvénient était surtout prononcé quand on remontait le cours de la rivière ; en descendant il ne se manifestait que plus tard.

Un tel défaut, il faut le dire, était loin d’être sans remède ; et de nos jours, le plus médiocre mécanicien eût trouvé moyen de l’annuler, en armant les volets de quelque pièce mécanique, qui les aurait forcés de s’ouvrir au moment utile, et sans qu’il fût nécessaire de compter, pour réaliser cet effet, sur la résistance de l’eau. Mais des procédés d’exécution, qui ne seraient qu’un jeu pour les mécaniciens de notre époque, apparaissaient alors comme des problèmes insolubles. M. de Jouffroy recula devant cette difficulté insignifiante. Au lieu de chercher à perfectionner le mécanisme de ses rames palmées, il abandonna entièrement ce système, pour adopter celui des roues à aubes ou à palettes.

L’application des roues à aubes à la navigation, était loin de constituer une idée nouvelle. La pensée de réunir sur une roue un certain nombre de rames, afin d’obtenir un emploi plus commode de la force motrice, remonte jusqu’à l’antiquité.

Les roues à palettes sont au nombre des machines très-anciennes dont Vitruve ne connaissait pas l’inventeur[11].

Il existe des médailles romaines qui représentent des navires de guerre (liburnes) armés de trois paires de roues, mues par des bœufs, et Pancirole, professeur de Padoue, qui en parle en 1587, prétend qu’elles surpassaient en vitesse les meilleures trirèmes[12].

D’après un manuscrit cité par M. de Montgery[13], il y aurait eu des roues à aubes tournées par des bœufs, à bord des radeaux qui transportèrent les Romains en Sicile, pendant la première guerre punique.

Un écrivain militaire du xve siècle, Robert Valturius, fait aussi mention de la substitution des roues à aubes aux rames ordinaires. Il donne, dans son ouvrage, les dessins, grossièrement exécutés, de deux bateaux munis de petites roues en forme d’étoiles, et composées de l’assemblage de quatre rayons placés en croix, réunis à un centre commun[14].

Enfin le petit bateau à vapeur que Papin construisit en 1707, pour essayer de descendre le Wéser, naviguait à l’aide de rames tournantes dont Papin avait emprunté l’idée à un petit bateau de plaisir appartenant au prince Rupert, qu’il avait vu fonctionner à Londres.

Un mécanicien, nommé Duquet, avait fait à Marseille et au Havre, de 1687 à 1693, un grand nombre d’essais avec des rames tournantes, composées chacune de quatre rames courtes et larges, opposées deux à deux et placées en croix[15]. Ces expériences avaient produit en France beaucoup d’impression, et cette idée ne tarda pas à y être poursuivie. En 1732, le comte de Saxe présenta à l’Académie des sciences de Paris, le plan très-bien conçu, d’un bateau remorqueur ayant de chaque côté une roue à aubes, que faisait tourner un manége de quatre chevaux. « Ces roues, dit le comte de Saxe, faisant le même effet que les rames perpendiculaires, il s’ensuivra que la machine remontera contre un courant, et tirera après elle le bateau proposé[16]. » C’est à la suite de ce travail du comte de Saxe que l’Académie des sciences avait été amenée à mettre au concours la question des moyens de suppléer à l’action du vent, sur les navires.

L’emploi des roues à palettes dans la navigation n’avait donc rien de neuf dans son principe ; mais la difficulté consistait à faire mouvoir ces roues par l’action de la machine à vapeur à simple effet. Cette difficulté était considérable, en ce que cette machine, n’agissant que d’une manière intermittente, ne se prêtait qu’avec beaucoup de peine à produire un mouvement de rotation. On peut même dire que cette transformation du mouvement n’était point réalisable avec les conditions de régularité qu’il importait d’atteindre, et ce fut l’erreur du marquis de Jouffroy, d’abandonner le système palmipède, qui s’accommodait assez bien de la machine à simple effet, pour y substituer les roues à aubes. Cependant les moyens qu’il mit en usage pour atteindre ce but étaient bien conçus, et l’ingénieuse disposition qu’il adopta mérite d’être connue.

La machine à vapeur du marquis de Jouffroy avait deux cylindres. Au piston de chacun d’eux était fixé un anneau qui portait une chaîne de fer flexible, et les deux chaînes partant de chaque piston venaient s’enrouler sur un arbre unique destiné à faire tourner les roues. Les deux cylindres étaient placés l’un près de l’autre, avec un certain degré d’inclinaison, et ils communiquaient entre eux, à l’aide d’un large tube qu’une lame métallique, ou, comme on le dit aujourd’hui, un tiroir, pouvait parcourir, de manière à introduire la vapeur, selon son déplacement, dans l’un ou l’autre des deux cylindres.

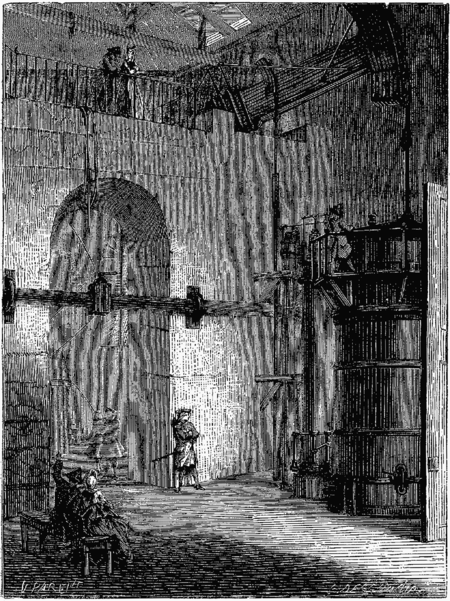

La figure 85 représente, en élévation et en coupe, cet appareil moteur, d’après le dessin qui en a été donné par M. Léon Lalanne, dans les figures qui accompagnent son article Vapeur, de l’Encyclopédie moderne[17]. La roue placée à gauche, est celle qui fait mouvoir le bateau. La roue, plus petite, qui se voit à droite, était destinée à tirer, au moyen de la machine à vapeur, sur une corde tenant à une ancre, que l’on aurait fixée solidement, en avant du bateau, dans le cas, dit M. de Jouffroy : « où un pont, ou tout autre ouvrage, ou une cause naturelle, aurait augmenté la vitesse du courant, à tel point que le bateau n’eût pu la surmonter par le moyen de la roue à aubes. »

Le procédé employé pour transmettre aux roues le mouvement des deux pistons, était presque identique avec celui que Papin avait proposé pour le même objet en 1690. M. de Jouffroy se servait d’une double crémaillère à rochets, qui agissait constamment sur une partie cannelée de l’arbre des roues ; les rochets supérieurs cédaient lorsque les rochets inférieurs poussaient, ce qui imprimait à l’arbre un mouvement de rotation, et empêchait l’action motrice de se produire autrement qu’en avant.

Cet encliquetage, selon le terme consacré, se voit dans la figure précédente, à une échelle supérieure à celle de la figure 85.

La machine à vapeur qui mettait en jeu ce mécanisme, présentait des dimensions considérables, puisque le piston avait vingt et un pouces de diamètre et une course de cinq pieds. Elle avait été construite à Lyon en 1780, dans les ateliers de MM. Frères-Jean. Le bateau qui reçut cette machine à vapeur, offrait aussi de très-grandes proportions. Il avait quarante-six mètres de long, sur cinq de large ; il atteignait donc à peu près les dimensions ordinaires des bateaux à vapeur qui naviguent aujourd’hui sur le Rhône ou le Rhin. Les roues de ce bateau avaient quatorze pieds de diamètre, les aubes étaient de six pieds de longueur et plongeaient à deux pieds dans la rivière. Le tirant d’eau du bateau était de trois pieds et son poids total de 327 milliers, 27 pour le navire et 300 de charge.

C’est dans la ville même de Lyon, sur les eaux de la Saône, que le marquis de Jouffroy exécuta les intéressants essais de ce premier pyroscaphe. Le courant très-faible de cette rivière, que César nomme pour cette raison lentissimus Arar, convenait parfaitement pour des expériences de ce genre.

Le succès de ces expériences fut complet. De Lyon à l’île Barbe le courant fut remonté plusieurs fois, en présence de milliers de témoins, étonnés de voir cet énorme bateau se mouvoir sur la rivière sans qu’un seul homme apparût sur le pont, et grâce à l’action de l’invisible machine enfermée dans ses flancs.

Le 15 juillet 1783, en présence de dix mille spectateurs qui se pressaient sur les quais, et sous les yeux des membres de l’Académie de Lyon, le bateau du marquis de Jouffroy remonta le cours de la Saône, qui dépassait alors la hauteur des moyennes eaux (fig. 86). Un procès-verbal de l’événement et un acte de notoriété, furent dressés par les soins de l’Académie de Lyon[18].

Comment une expérience aussi solennelle, aussi décisive, demeura-t-elle sans fruit pour l’inventeur, et sans résultat pour le pays qui en avait été le théâtre ? C’est ici qu’il faut exposer la fâcheuse série de circonstances qui eurent pour effet d’annuler, entre les mains du marquis de Jouffroy, sa belle découverte ; c’est ici qu’il faut montrer le triste revers de l’effigie brillante qui vient d’être présentée.

Le succès de son système de navigation une fois constaté par une expérience publique, le marquis de Jouffroy s’occupa de réunir une compagnie financière, dans la vue d’établir sur la Saône, un service de transports réguliers, et de continuer en même temps, les nouvelles expériences qu’il était nécessaire de poursuivre.

Pour atteindre ce double but, la première condition à remplir, c’était de construire un nouveau bateau, car celui qui venait de servir aux expériences, était entièrement hors de service. Les minces feuillets de sapin qui formaient sa coque et ses bordages, ne pouvaient être conservés pour un bateau destiné à un usage quotidien. Sa chaudière avait été fort mal exécutée, ce qui n’étonnera guère, si l’on réfléchit à ce que l’on pouvait faire en ce genre en 1780 et dans une ville de province. Depuis la dernière expérience, elle était percée sur divers points et ne retenait plus la vapeur.

Mais, avant de construire un bateau neuf et de commencer une exploitation sérieuse, la compagnie exigea d’être mise en possession d’un privilége de trente ans. L’autorité royale pouvait seule concéder cette faveur ; on s’adressa donc à M. de Calonne.

L’inconsistance et la légèreté de ce ministre apparurent ici dans tout leur jour. Pour accorder à M. de Jouffroy le privilége qu’il sollicitait, il suffisait de posséder la preuve authentique de la nouveauté de son invention. Or, les faits parlaient haut sous ce rapport. Personne n’ignorait que rien de semblable à ce qui s’était vu à Lyon, ne s’était encore produit sur aucun point du monde. L’importance extrême de la question, l’avenir et l’intérêt du pays, commandaient donc, autant que la justice, de faire droit sans retard à la requête de l’inventeur. M. de Calonne en jugea autrement. Il voulut consulter l’Académie des sciences pour savoir s’il y avait invention.

De son côté, l’Académie outre-passa les vues du ministre, car elle prétendit décider, outre le fait de l’invention, la valeur même des procédés pratiques mis en usage.

L’abbé Bossut, Cousin et Périer furent nommés commissaires du Mémoire sur les pompes à feu, adressé par M. de Jouffroy. Périer et Borda furent spécialement désignés pour l’examen du pyroscaphe.

Ainsi M. de Jouffroy trouvait pour juge celui qui avait été son rival dans la question même qu’il s’agissait d’examiner.

L’Académie des sciences de Paris était fort loin, à cette époque, des habitudes de convenance et de mesure qui la distinguent aujourd’hui. Une discussion orageuse s’éleva dans son sein, à propos de la prétention d’un gentilhomme obscur, que peu de savants connaissaient et qui n’était d’aucune Académie. Le témoignage de dix mille personnes qui avaient assisté à l’expérience, le sentiment des académiciens de Lyon, les calculs et les assertions de l’auteur, tout cela fut compté pour rien. L’Académie répondit au ministre, qu’avant d’accorder le privilége sollicité par M. de Jouffroy, il fallait exiger que ce dernier vînt répéter ses expériences sur la Seine, en faisant marcher, sous les yeux des commissaires de l’Académie, un bateau du port de 300 milliers.

Ainsi la science ne voulait accueillir un résultat constaté à Lyon qu’après l’avoir vu se reproduire à Paris.

M. de Jouffroy, confiant dans le succès d’une expérience authentique, exécutée sous les yeux de dix mille spectateurs, avait jugé inutile d’aller suivre à Paris une affaire aussi simple. Il attendait donc, dans une tranquillité parfaite, la délivrance de son privilége, lorsqu’il reçut du ministre la lettre suivante :

« Je vous renvoie, Monsieur, l’attestation du succès qu’a eu à Lyon la pompe à feu par laquelle vous vous proposez de suppléer aux chevaux pour la navigation des rivières, ainsi que d’autres pièces que vous m’avez adressées, jointes à votre requête tendante à obtenir le privilége exclusif, pendant un certain nombre d’années, de l’usage des machines de ce genre. Il a paru que l’épreuve faite à Lyon ne remplissait pas suffisamment les conditions requises ; mais si, au moyen de la pompe à feu, vous réussissez à faire remonter sur la Seine, l’espace de quelques lieues, un bateau chargé de 300 milliers, et que le succès de cette épreuve soit constaté à Paris d’une manière authentique, qui ne laisse aucun doute sur les avantages de vos procédés, vous pouvez compter qu’il vous sera accordé un privilége limité à quinze années, ainsi que vous l’a précédemment marqué M. Joly de Fleury.

Je suis bien sincèrement, Monsieur, votre très-humble et très-obéissant serviteur.

En lisant cette lettre, M. de Jouffroy comprit qu’il devait abandonner tout espoir. Il avait consacré ses dernières ressources à la construction de son bateau de Lyon, et on lui demandait d’aller répéter à ses frais, les mêmes expériences à Paris. Il était évident qu’il n’avait plus rien à attendre, et que son antagoniste Périer venait, pour employer une expression du jour, d’enterrer sa découverte.

Il n’éleva ni récriminations ni plaintes, et se borna, pour toute réponse, à expédier à Périer un modèle au vingt-quatrième du bateau de Lyon.

Nul n’a jamais su ce que cette pièce est devenue.

D’après le marquis de Bausset-Roquefort, le bateau du marquis de Jouffroy « continua de naviguer sur la Saône pendant seize mois et fut ensuite abandonné[19] ».

D’autres circonstances vinrent encore ajouter aux difficultés qui arrêtèrent M. de Jouffroy dans l’exécution de sa belle entreprise. Au siècle dernier, la noblesse provinciale faisait fort peu de cas des sciences, et surtout de l’industrie. Les préjugés de ce genre n’étaient nulle part plus enracinés que dans la Franche-Comté. Aussi M. de Jouffroy rencontrait-il dans sa famille et chez ses amis, une hostilité continuelle. L’ignorance, qui tenait alors le sceptre des salons, lançait contre lui les traits du ridicule, qui tue en France et blesse en tout pays. On ne le désignait dans sa province, que sous le sobriquet de Jouffroy la Pompe ; et quand le bruit de ses essais parvint jusqu’à Versailles, on se disait à la cour, en s’abordant : « Connaissez-vous ce gentilhomme de la Franche-Comté qui embarque des pompes à feu sur des rivières ; ce fou qui prétend faire accorder le feu et l’eau ? »

Survinrent les premiers événements de la Révolution française. Le marquis de Jouffroy nourrissait d’ardentes convictions royalistes ; il fut des premiers à embrasser le parti de l’émigration. Il quitta la France en 1790.

Une fois à l’étranger, il se trouva jeté au milieu de circonstances qui le détournèrent forcément de ses travaux. Il entra dans l’armée de Condé, et fut placé dans la section d’artillerie de la légion du comte de Mirabeau ; puis il commanda la 2me compagnie de chasseurs nobles. Il prit part aux vaines tentatives qui furent essayées, sous le Directoire et sous l’Empire, pour le rétablissement des Bourbons.

Finalement, la France, qui, au temps de Papin, avait laissé tomber de ses mains la découverte de la vapeur, perdit encore cette fois l’occasion et l’honneur de l’une des plus importantes applications de cette invention féconde[20].

L’abandon que le marquis de Jouffroy fit, vers 1789, de son projet de navigation par la vapeur, était d’autant plus regrettable, qu’au moment même où il renonçait à le poursuivre, les obstacles qu’il avait rencontrés jusqu’à cette époque, allaient s’évanouir devant le génie de Watt. Si l’on a bien compris les difficultés qui empêchaient d’appliquer la machine à vapeur à simple effet à la navigation, on sentira tout de suite que la découverte de la machine à double effet permettait d’en triompher. En créant cette machine, d’où il excluait toute intervention de la pression atmosphérique ; en imaginant avec le parallélogramme, la manivelle, le régulateur à force centrifuge, etc., des moyens parfaits pour transmettre et régulariser l’impulsion de la vapeur, Watt était parvenu à donner au mouvement de rotation de l’axe moteur une égalité, une régularité admirables. La difficulté qui avait empêché jusque-là d’appliquer la vapeur à la navigation se trouvait ainsi aplanie, et il suffisait, pour tenter avec confiance l’essai de ce nouveau système, d’installer à bord d’un bateau, une machine à condensation et à double effet, en l’accommodant, par des modifications et des dispositions spéciales, à l’objet nouveau qu’elle devait remplir.

Cette application si importante de la puissance de la vapeur, ne fut pourtant réalisée ni en Angleterre, où avaient pris naissance les plus remarquables perfectionnements de la machine à feu, ni en France, où s’étaient exécutés les premiers et les plus brillants essais de ce nouveau procédé de navigation. Elle devait s’accomplir sur le sol de la jeune Amérique, dans ces immenses et heureuses régions nouvellement écloses au soleil des sciences et de la liberté.

Mais avant de suivre dans le nouveau monde le développement et les progrès de la navigation par la vapeur, il est indispensable de faire connaître quelques tentatives intéressantes faites dans le même but en Écosse, à la fin du siècle dernier.

Patrick Miller était un gentilhomme anglais qui consacrait une grande fortune à des recherches et expériences sur les constructions maritimes. D’un esprit ingénieux et tourné aux découvertes, il avait réalisé quelques améliorations dans l’art de construire les vaisseaux, et lancé dans les chantiers de l’Écosse, plusieurs navires ou bateaux de formes nouvelles. Il s’était occupé aussi de recherches sur l’artillerie. En 1786, il avait imaginé un double-vaisseau, composé de deux bateaux accolés, qu’il destinait à la mer et aux fleuves. Il fondait sur cette dernière invention de grandes espérances.

À cette époque, James Taylor, jeune homme intelligent et instruit, fut appelé dans la famille de Patrick Miller, comme précepteur des enfants. Initié aux travaux et aux recherches de Miller, il les suivit, d’abord par simple curiosité ; mais il y prit bientôt un intérêt et un rôle plus actifs.

Patrick Miller, qui venait de construire, à titre d’essai, un de ses doubles-bateaux de petites dimensions, destiné à naviguer sur les rivières, avait fait, à cette occasion, un pari contre un M. Wedell, gentilhomme du voisinage, résidant à Leith, et qui possédait un bateau d’une grande vitesse. Le jour étant pris pour cet essai comparatif, James Taylor accompagna Patrick Miller, pour lui prêter son aide dans cette petite lutte d’expérience et de plaisir.

Le double-bateau de Patrick Miller avait soixante pieds de long ; il était mis en mouvement par deux roues placées à ses flancs et manœuvrées par quatre hommes.

M. Wedell, qui dirigeait son propre bateau, eut le dessous dans cette lutte de vitesse.

Jeune et vigoureux, James Taylor, pendant cette petite excursion, s’était mis à manœuvrer les roues, avec les quatre hommes du bord. La besogne lui parut rude ; et cette circonstance lui donna la conviction que si l’emploi des roues sur les bateaux avait des avantages manifestes, il fallait, de toute nécessité, pour en tirer un grand profit, disposer d’une force supérieure à celle du travail des hommes. Il essaya de faire partager cette opinion à Patrick Miller, assurant que les roues ne pourraient rendre de grands services pour remplacer les rames, que quand on les mettrait en action par une force mécanique considérable, et d’une intensité supérieure à celle du travail humain.

Patrick Miller ne partageait point l’avis du jeune précepteur. Il espérait qu’un cabestan, bien disposé et manœuvré par des hommes, suffirait pour employer avec succès, les roues sur les bateaux et les navires.

Cependant il n’était pas entièrement satisfait de ce moyen, et cherchait quelque autre puissance mécanique susceptible de fonctionner facilement à bord d’un bateau. Il engagea James Taylor à réfléchir à ce sujet.

« Si vous voulez, lui dit-il, me prêter le secours de votre tête, nous trouverons peut-être l’agent de force mécanique que je cherche et qui m’est nécessaire. »

Après avoir passé en revue tous les systèmes mécaniques connus à cette époque, James Taylor s’arrêta à l’idée d’employer la vapeur comme force motrice.

« C’est un moyen puissant, répondit Patrick Miller ; mais j’entrevois de grandes difficultés dans son installation sur un bateau de rivière, et de grands dangers pour son emploi à bord des navires. Songez à l’incendie que peut provoquer le foyer d’une telle machine ! Supposez que le feu vienne à s’éteindre, par un coup de mer, au moment d’entrer dans le port ; un navire, près de la côte et aux approches des écueils du rivage, serait exposé à périr, par l’absence de toute force motrice. »

Ces objections n’agissaient que faiblement sur l’esprit du jeune précepteur, qui en revenait toujours à son idée de faire usage de machine à feu, sinon peut-être à bord des navires, au moins sur les rivières et les canaux.

Patrick Miller finit par se rendre à ses raisons.

« Eh bien ! dit-il, la chose mérite un essai. Concevez et soumettez-moi quelque projet d’appareil mécanique propre à transmettre aux roues du bateau les mouvements du balancier d’une machine à vapeur. »

James Taylor traça alors le plan d’un appareil destiné à faire tourner les roues d’un bateau, au moyen d’une machine à vapeur. Miller s’en montra satisfait

« À notre premier voyage à Édimbourg, dit-il, nous soumettrons ce projet à un constructeur d’appareils mécaniques, et si le prix de la machine n’est pas trop élevé, nous la ferons exécuter, pour l’essayer sur la pièce d’eau. »

Ceci se passait à Dalswinton, terre de Patrick Miller, pendant l’été de 1787. Miller concevait sans doute à cette époque, quelque espoir de la réussite de ce projet, car, ayant publié, en 1787, un mémoire relatif à une nouvelle disposition des navires, il fit mention, dans le cours de ce travail, de la possibilité d’employer la vapeur comme moyen de propulsion des vaisseaux.

Au mois de novembre 1787, Patrick Miller ayant quitté sa terre de Dalswinton, pour aller passer l’hiver à Édimbourg, s’occupa, dès son arrivée dans la capitale de l’Écosse, de l’exécution de la machine proposée par James Taylor.

Un jeune ingénieur, nommé William Symington, attaché à l’exploitation des mines de plomb de Wanlockhead, venait tout récemment d’inventer une disposition nouvelle de la machine à vapeur, différant de celle de Watt par la situation du condenseur, qui se trouvait à la partie supérieure de l’appareil ; cette modification avait été assez favorablement accueillie. La machine à vapeur de Symington parut à James Taylor très-convenable pour ce qu’il avait en vue.

Symington, qui était arrivé à Édimbourg, sur ces entrefaites, fut présenté par lui, à M. Miller, qui lui exposa son désir. L’ingénieur écossais prit aussitôt l’engagement de construire une machine à vapeur propre à être installée sur un bateau, et il fut convenu que l’essai en serait fait l’été suivant, sur la pièce d’eau de Dalswinton.

À l’époque fixée, la machine étant construite, James Taylor la fit transporter à Dalswinton, et bientôt, c’est-à-dire au mois d’octobre 1788, Symington arriva lui-même, pour assembler les pièces de la machine et l’installer sur un élégant petit bateau, destiné à l’expérience.

On procéda, peu de jours après, sur la pièce d’eau de Dalswinton, à cet intéressant essai. Le bateau qui reçut la machine, avait 27 pieds anglais de long sur 7 de large. Le cylindre de la machine à vapeur était de 4 pouces de diamètre, et d’environ deux chevaux de force.

L’expérience réussit. Le bateau avançait avec une vitesse de 5 milles à l’heure. On s’amusa pendant quelques jours, de ce bateau et de sa machine, qui fut ensuite séparée de l’embarcation, et transportée au logis de Patrick Miller[21].

Satisfait de ce premier essai, Miller se décida à faire construire la même machine sur un plus grand modèle, afin de l’essayer sur le canal de Forth et Clyde.

Au printemps de 1789, il se rendit donc, avec Symington, à l’usine de Carron, dirigée alors par Boulton et Watt, pour y commander une machine à vapeur destinée à cet usage. En même temps, on s’occupa de faire construire le bateau qui devait servir à l’expérience.

Le bateau et la machine étant terminés, on les amena de l’usine de Carron au canal de Forth et Clyde, où devait se faire l’expérience. James Taylor, qui fit transporter le bateau, était accompagné d’ingénieurs que les chefs de l’usine de Carron avaient envoyés, pour être renseignés exactement sur le résultat de cette tentative.

Voici quelle était la disposition de la machine que Symington avait fait construire pour le bateau de Miller. Deux cylindres à vapeur dont le piston avait 18 pouces de diamètre, étaient placés sur le pont même du bateau, et apparents à l’extérieur. Aux tiges verticales de ces pistons étaient attachées des chaînes de fer, qui, par le mouvement d’ascension et d’abaissement de ces tiges, s’enroulaient autour d’une large poulie, et, se réfléchissant sur la gorge de cette poulie, allaient faire tourner chacune, l’axe de l’une des roues du bateau.

La figure 90 montre ces dispositions. On y voit les deux cylindres à vapeur, la poulie qui les surmonte, et les deux chaînes qui vont faire tourner l’axe des deux roues.

Ce système était vicieux en raison de la difficulté pratique que présente le déroulement continuel d’une chaîne de fer comme moyen de transmission de la force. Aussi les essais qui furent faits par Symington, en décembre 1789, en présence de Patrick Miller et des ingénieurs de l’usine de Carron, furent-ils de tous points défavorables.

Le premier jour, les palettes des roues du bateau se rompirent pendant la marche. On les construisit avec plus de solidité, et l’on reprit les mêmes essais, peu de jours après. Mais ce furent alors les chaînes qui se brisèrent, par l’action inégale et saccadée de la vapeur.

En résumé, cet essai échoua complétement.

À la suite de ces résultats défavorables, Miller, dégoûté de l’entreprise, ordonna de démonter le bateau, et de renvoyer la machine à l’usine de Carron, pour essayer de s’en défaire.

La lettre suivante adressée par Patrick Miller à James Taylor, le 7 décembre 1789, prouve suffisamment qu’il considérait son projet comme avorté.

« Mon cher Monsieur,

« Je suis de retour chez moi depuis la nuit dernière, et vous pouvez aisément vous imaginer que j’ai été bien préoccupé de ce qui s’est passé mercredi et jeudi à Carron. Je suis maintenant convaincu que la machine à vapeur de M. Symington serait la plus impropre de toutes les machines à vapeur pour imprimer le mouvement à un bateau, et que cet ingénieur n’a nullement su calculer le frottement, ni tenir compte de l’intensité de la force mécanique.

« Je ne doute pas qu’en construisant plus solidement les roues à palettes et avec un pignon d’un diamètre double, on n’augmentât la rapidité du bateau. Mais quoi qu’on fasse avec l’appareil de M. Symington, la plus grande partie de la force sera perdue par les frottements. Je me rappelle fort bien que lorsque la machine fut essayée à Dalswinton, sur notre petit bateau, j’avais eu les mêmes appréhensions sur la valeur de cette machine, et que je vous en fis la remarque ; mais n’ayant pas étudié le sujet, je mis de côté mon propre sens commun et vous laissai agir.

« Maintenant le mal est sans remède. Comme cette machine ne peut à présent être d’aucun usage pour moi, j’espère qu’avec l’aide de M. Tibbets et de M. Stainton, vous trouverez à la vendre avant de quitter l’usine de Carron. Je désire apprendre bientôt ce qu’il en sera. Sachez bien que les chaînes de fer de la machine qui se brisèrent dans les deux expériences successives que nous en fîmes, se briseraient encore si on ne leur donnait pas plus de force, et que ce fut une folie extrême de ne pas comprendre tout de suite que leur résistance n’était pas suffisante pour soutenir l’effort des autres parties de la machine.

L’opinion de Patrick Miller lui-même sur la valeur de l’expérience que nous venons de rapporter, ne peut être mise en doute d’après cette lettre. Miller déclare la machine de Symington la plus impropre de toutes les machines à vapeur pour imprimer le mouvement à un bateau, et il s’accuse d’avoir mis de côté le « sens commun », en consentant à l’essayer. Il est certain que l’emploi de chaînes de fer pour mettre en mouvement l’arbre des roues du bateau, était une conception très-vicieuse ; et que la machine ainsi construite, n’aurait jamais pu fonctionner.

Après l’essai qu’il fit, en 1789, de la machine de Symington, Patrick Miller renonça complétement à s’occuper de la navigation par la vapeur. Il donna tous ses soins à de vastes entreprises d’exploitation agricole, qui l’absorbèrent jusqu’à la fin de sa vie.

Quant à James Taylor, ses fonctions de précepteur étant accomplies, il quitta, en 1791, la maison de Patrick Miller, qu’il ne revit, depuis cette époque, qu’en de rares occasions. De son côté, Taylor lui-même ne s’occupa pas davantage de cette question, bien qu’il eût formé, avec Symington et quelques particuliers, une société pour l’exploitation de cet appareil de navigation à vapeur.

S’il fallait fournir une autre preuve du peu de valeur que Patrick Miller reconnaissait à ses expériences sur la navigation par la vapeur, il nous suffirait de dire que, postérieurement aux essais que nous venons de rapporter, il prit un brevet pour un moyen nouveau d’imprimer une impulsion aux navires ; et que dans ce brevet il ne spécifiait point l’emploi de la vapeur comme force motrice, mais bien un moteur d’une autre nature. Dans un brevet pris le 3 mai 1796, c’est-à-dire sept ans après son expérience à Dalswinton, il décrit avec beaucoup de détails « un bateau de construction nouvelle, tirant moins d’eau qu’aucun autre de même dimension, ne pouvant sombrer en mer, et qui est mis en mouvement dans les temps calmes par un moyen mécanique qui n’a jamais été employé. Ce vaisseau est à fond plat… Il est mû par des roues ; ces roues sont manœuvrées par des cabestans ; elles ont huit aubes faites en planches, et sont mues par la main des hommes ou tout autre moyen mécanique. »

Ainsi, dans son brevet obtenu sept ans après l’expérience du bateau de Symington, Miller en revenait à l’emploi des roues mises en mouvement par le travail des hommes. Ce fait témoigne suffisamment qu’il n’ajoutait aucune confiance à l’idée de l’emploi de la vapeur à bord des navires. Il n’eût pas manqué, sans cela, de spécifier ce moyen, et de consigner, dans ce dernier brevet, les tentatives faites par lui dans cette direction.

Avec d’autant plus de raison, ajouterons-nous, qu’il était intéressé dans l’association que Taylor avait créée avec quelques particuliers, pour appliquer la machine de Symington à la propulsion des bateaux. Or, dans ce brevet, il ne fait pas même mention, nous le répétons, de l’existence de ce moyen de propulsion des navires, à la création duquel il avait pourtant lui-même activement contribué.

La machine de Symington, telle qu’elle fut imaginée et construite par cet ingénieur, en 1789, était essentiellement imparfaite. L’emploi des chaînes attachées à la tige du piston à vapeur était le principal de ses défauts. Il était impossible de l’employer dans la pratique. Mais Symington perfectionna plus tard son œuvre, et comme nous le dirons plus loin, douze ans après, il avait transformé avec bonheur ce premier et insuffisant appareil. En 1801, l’ingénieur écossais installait sur un bateau, une machine à vapeur de dispositions parfaites, et qui ne fut pas consultée sans profit par Fulton.

Mais avant d’entrer dans le récit de ces faits, nous devons nous transporter en Amérique, pour y assister aux débuts et aux premiers progrès de la grande invention que nous essayons de raconter.

Après huit ans de guerre, l’acte du 5 septembre 1783 venait de proclamer l’affranchissement de l’Amérique. La bravoure de Washington et la sagesse de Franklin avaient fondé l’indépendance des États de l’Union. Les arts de la paix, les bienfaits de l’industrie, devaient bientôt rendre fructueuse la grande tâche accomplie par le succès des armes américaines. Mais la situation topographique de ces contrées offrait de grands obstacles à l’établissement des relations du commerce. Les États-Unis, avec leur territoire immense, dont l’étendue dépasse de beaucoup la moitié de l’Europe, avec leur population très-faible encore et disséminée sur tous les points, dépourvus de tout système de bonnes routes, et sillonnés par de grands fleuves dont les rives, couvertes de forêts épaisses, sont inaccessibles au halage, ne pouvaient se contenter des moyens de transport usités dans l’ancien monde. L’essor du commerce menaçait donc de s’y trouver promptement arrêté par l’insuffisance des voies de communication entre l’intérieur et l’Océan.

Les fleuves qui traversent le pays, les lacs immenses qui le bornent au nord, les golfes et les baies qui dessinent ses côtes méridionales, auraient pu sans doute fournir des moyens peu coûteux de communication ; mais enfermés dans les terres, et protégés ainsi contre l’action des vents, les golfes de l’Amérique n’offrent qu’un moyen assez lent de navigation, et les bords vaseux de ses fleuves, les forêts qui les hérissent, rendent impraticables les procédés du halage. En outre, le Mississipi et ses branches innombrables sont inaccessibles, dans une grande partie de leur cours, à toute espèce de navires à voiles ou à rames, en raison de la rapidité des courants. C’est ainsi que les bateaux plats qui descendaient ce grand fleuve, mettaient plus d’un mois à se rendre de l’ouest à la Nouvelle-Orléans, où ils étaient tous démolis, faute de pouvoir, même avec des voiles, retourner à leur point de départ.

Il est donc facile de comprendre de quelle importance devait être pour l’Amérique la navigation par la vapeur, qui, sur les fleuves, dispense de tout moyen de halage, et triomphe de la rapidité des cours d’eau, et qui, sur les mers, n’a point d’impulsion à demander aux vents, ni de retards à essuyer du calme ou des tempêtes. La vapeur eût-elle été inutile au reste du globe, il aurait fallu l’inventer tout exprès pour ces vastes contrées.

Aussi, dès que la machine à double effet fut inventée par James Watt en Angleterre, on essaya, aux États-Unis, de l’appliquer à la navigation.

La machine à vapeur à double effet fut rendue publique en 1781, et ce fut en 1784 qu’elle reçut les perfectionnements qui la rendirent susceptible de transmettre un mouvement de rotation parfaitement régulier. Dans cette année même, en 1784, deux constructeurs américains, John Fitch et James Rumsey, exposaient au général Washington le résultat de leurs travaux.

Rumsey se présenta le premier ; mais Fitch se trouva avant lui, en état de faire l’essai de son système, sur une échelle d’une grandeur suffisante.