Le vingtième siècle/Partie III/Chapitre 9

Après quelques semaines de séjour à Constantinople, la première cité balnéaire du monde et la plus amusante, Philippe proposa, un beau matin, d’aller voir sa sœur Barbe établie à New-York où elle gérait la succursale de la banque Ponto.

C’était un grand voyage. Philippe avait l’intention de prendre le plus long chemin, de faire le grand tour par l’Asie, l’océan Pacifique et la traversée du continent américain. L’Albatros pouvait franchir ces quelques milliers de kilomètres en huit ou dix jours, en s’arrêtant à Téhéran, Kachgar, Chou-Pan-Baden, la ville de bains chinoise sur le lac Khou-Khou-Noor, Pékin, Yeddo et San-Francisco. Il suffirait d’emporter pour quelques jours de vivres, par pure précaution contre les accidents imprévus, car on en trouverait dans les hôtels de la route. L’Asie, cette vieille et mystérieuse Asie, connaît maintenant toutes les douceurs de la civilisation

Que diraient Livingstone, Stanley, Specke, Grant, Burton, Bonnat, Marche, Soleillet et les autres courageux explorateurs, s’il leur était donné de revoir la terre africaine avec ses tubes, ses villes éclairées à l’électricité et ses manufactures ! Les habitants de la région des lacs forment une grande nation policée ; il y a des parlements à Zanzibar, Gondokoro, Tombouctou, Concobella, Kouka, Liuyanti et autres capitales. Les Niams-Niams sont entièrement civilisés, ils ne font plus la guerre par appétit, uniquement pour manger leurs ennemis comme de simples brutes ; des mobiles plus nobles et plus purs les poussent ; lorsqu’ils prennent les armes, maintenant, c’est pour une rectification de frontières, pour une discussion diplomatique ou simplement pour la gloire, ce qui est la marque d’une civilisation très avancée. Gondokoro, l’Athènes de l’Afrique centrale, est la capitale du grand empire Niam-Niam et le centre d’un grand mouvement industriel et intellectuel.

L’Asie, autrefois si dangereuse, est devenue très sûre. Tous les ans les compagnies des tubes organisent de grands voyages circulaires à travers la Perse, l’Inde et la Chine. Les populations, jadis errantes, du Turkestan et de la Boukharie se sont fixées au sol et, en devenant sédentaires, se sont très améliorées comme caractère. Le vol et le pillage à main armée, qui étaient dans leurs habitudes, ne sont plus pratiqués que dans les campagnes très reculées.

La Chine seule, lorsqu’elle est en mal de révolution, est parfois dangereuse à traverser. Ce pays est en proie à des bouleversements irréguliers ; tous les trois ou quatre ans, le Fils du Ciel est renversé de son trône et la guerre civile porte partout ses ravages. La république est proclamée dans une moitié du pays ; six mois après, le Fils du Ciel reprend Pékin, l’ordre renaît, puis le branle-bas recommence. La Chine finira dans la démagogie, si le Fils du Ciel ne se décide pas, pendant qu’il en est temps encore, à adopter franchement et sincèrement les principes ennuyeux, mais sauveurs du parlementarisme.

L’Albatros fit un voyage magnifique. Ses passagers assistèrent à l’ouverture des Chambres à Boukhara, ils s’arrêtèrent vingt-quatre heures sur le lac Khou-Khou-Noor et vingt-quatre heures à Pékin où les ruines laissées par la Commune de Pékin étaient visibles encore. Le Japon ne les intéressa pas beaucoup. Yeddo ressemblait trop à Paris. Les temples de Bouddha étaient remplacés par des usines et les maisons de thé par des établissements de bouillon. Hélas ! où était le temps des Japonaises à robes multicolores, des gentilshommes à trois sabres ! Envolé ! disparu ! avec toute la poésie et tout le pittoresque du pays ! Tous les Japonais ont des chapeaux de haute forme et des redingotes ; on en voit même, ô comble de l’horreur ! avec des blouses et des casquettes !

La traversée de l’océan Pacifique se fit dans les meilleures conditions. Philippe, très prudent, suivit pour plus de sécurité la route des navires, semée d’îlots factices à tous les degrés, au point de croisement des longitudes avec les latitudes.

On sait que les grandes compagnies maritimes associées ont établi sur les principales routes suivies par les navires des lignes d’îlots factices, échelonnés de vingt-cinq lieues en vingt-cinq lieues, solidement ancrés au sol quand le fond n’est pas trop bas et amarrés à un système de bouées immobiles, quand la trop grande profondeur empêche de mouiller des ancres.

Sur ces îlots les navires trouvent des dépôts de vivres, des magasins pour les réparations et, en cas de malheur, des maisons ou tout au moins des baraquements. Les services qu’ils ont rendus à la navigation depuis vingt ans sont immenses. Les compagnies espèrent arriver un jour à garnir toutes les mers de ces îles factices. Le jour où ce grand projet sera réalisé, les sinistres maritimes n’entraîneront plus de pertes d’hommes, puisque les naufragés seront toujours certains de trouver à moins de vingt-cinq lieues, dans n’importe quelle direction, un refuge assuré dans une île factice.

L’Albatros arriva sans le moindre accident ou incident en Amérique. Il traversa tout le continent en deux jours et débarqua ses passagers à l’hôtel de la banque Ponto dans la trois cent quarante-huitième avenue à New-York. Barbe, prévenue par une dépêche, les attendait.

Barbe avait élaboré tout un programme de divertissements et d’excursions. Sachant que son frère et sa belle-sœur ne devaient pas rester longtemps en Amérique, elle s’était arrangée pour leur faire voir en peu de jours les principales curiosités du continent. Son programme ressemblait un peu à celui des agences de voyages, des American-tourists, qui font visiter de fond en comble l’Amérique en sept jours.

Le Niagara, les lacs, les grandes usines de boucherie-charcuterie-cordonnerie-sellerie où le bœuf et le porc, entrés vivants à sept heures moins cinq, sont transformés à sept heures sonnantes en saucisses, côtelettes et tranches salées et fumées, en souliers, valises et harnais, — le Mississipi, les montagnes Rocheuses, les villes roulantes établies sur des rails et se transportant partout où le désirent les habitants, etc., etc., toutes ces curiosités défilèrent sous les yeux un peu fatigués d’Hélène et de Philippe.

Barbe, quand elle eut tout fait admirer à sa belle-sœur, parla d’une grande excursion dans la République chinoise de l’ouest ; mais les passagers de l’Albatros avaient suffisamment vu le pays en passant ; ils avaient plané en aéro-yacht au-dessus de campagnes absolument semblables aux campagnes de la vraie Chine, semées de pagodes et de tours à quinze étages ; ils avaient vu San-Francisco et les autres villes devenues tout à fait pareilles aux villes chinoises, fouillis de maisons d’architecture bizarre, pêle-mêle de masures sales et de palais curieusement tarabiscotés.

Au lieu de la grande excursion dans la Nouvelle-Chine, on prit le tube pour une petite promenade chez les Peaux-Rouges du territoire indien. Un wagon-salon du tube du sud conduisit les voyageurs en quelques heures à Tomahawk-City, la capitale de la province.

Hélène, dans sa naïveté, se croyait encore aux temps de Fenimore Cooper et de Gabriel Ferry. Elle fut surprise de débarquer dans une ville absolument semblable d’aspect à New-York.

« Des avenues, des maisons à quinze étages, des lampes électriques, des aérocabs, des usines ! s’écria-t-elle ; mais nous nous sommes trompés, nous ne sommes pas chez les Peaux-Rouges ?

— Pardon, répondit Barbe, nous y sommes très bien ; mais je reconnais que cela manque de wigwams ?…

— Tous ces messieurs et toutes ces dames, ce sont des Indiens ?…

— Presque tous ! Le chef de gare est un ingénieur peau-rouge, il s’appelle peut-être Chingachkook ou le Grand Serpent… Les Indiens se sont ralliés franchement à la civilisation pour sauver ce qui restait de leur race, menacée d’extermination. Depuis la fondation de Tomahawk-City, c’est-à-dire depuis une cinquantaine d’années ils ont prospéré singulièrement…

— Ah ! s’écria Philippe, je savais bien que toutes les traditions n’étaient pas mortes, voyez cette inscription ! »

Hélène et Barbe levèrent les yeux vers une plaque que leur montrait Philippe au coin d’une avenue.

sentier de la guerre

IIIme arrondissement.

|

« Qu’est-ce que cela veut dire ? demanda Philippe à un monsieur qui passait.

— Cela veut dire que c’est le boulevard de Tomahawk-City, répondit le monsieur dans une langue mêlée d’anglais, de français, d’espagnol et d’allemand ; vous savez, c’est un ancien nom qui nous rappelle nos annales ; ça nous fait encore plaisir de marcher dans le sentier de la guerre et ce n’est pas dangereux !

— Monsieur est Indien ? demanda Barbe.

— Pour vous servir, madame ! »

Et le monsieur tendit une carte sur laquelle les voyageurs lurent ces mots :

« Les boulevards qui traversent la ville du nord au sud portent le nom de Sentier de la guerre, reprit le Renard subtil ; l’édilité a voulu de cette façon nous rappeler nos gloires nationales. Les plus beaux édifices de la ville, les cafés, les théâtres, les administrations sont sur le Sentier de la guerre.

— Et cette statue que nous voyons là-bas ? demanda Philippe.

— C’est celle du grand Fenimore Cooper, elle est l’œuvre d’un artiste mohican qui a voulu témoigner sa reconnaissance et son admiration pour l’immortel écrivain… À l’autre bout du Sentier de la guerre, vous verrez une deuxième œuvre d’art, la statue de Gustave Aimard, autre écrivain blanc ami de son frère rouge… Mais je vous quitte, je vais fumer le calumet du conseil à l’hôtel de ville, où nous attend M. le maire qui est un grand chef. »

L’honnête Peau-Rouge salua les dames et monta dans un tramway terrien qui passait sur le Sentier de la guerre.

Les voyageurs continuèrent leur promenade. Ils n’étaient pas au bout de leurs étonnements. En regardant les enseignes ils lurent des noms de commerçants peaux-rouges bien étranges ; ils aperçurent la boutique d’un sieur la Cascade écumante, charcutier en gros ; la boutique de modes d’une dame la Liane flexible, un magasin de lecture tenu par Mlle Rayon du Couchant et même les panonceaux d’un notaire peau-rouge qui s’appelait Œil-de-Lapin !

La statue de Fenimore Cooper se dressait au pied d’un bel édifice du style gréco-américain le plus pur, pourvu d’une colonnade sur l’entablement de laquelle on lisait ces mots :

« Entrons, dit Philippe, ce doit être curieux.

— Vos cannes au vestiaire, mesdames », dit une voix qui sortait de la loge du concierge.

Hélène et Barbe poussèrent un cri. Un Indien revêtu du costume national, la tête coiffée de plumes et de cornes de bison, tatoué sur les bras, la poitrine et la figure, et le tomahawk à la ceinture, s’avançait au-devant des visiteurs. Il parut flatté du mouvement d’effroi des deux dames.

« Je suis le concierge, dit-il, je porte le costume national de dix heures à quatre heures parce que les étrangers aiment ça… Quand le musée est fermé, je remets ma robe de chambre…

— Et comment vous appelez-vous ? dit Philippe en mettant un fort pourboire dans la main du fonctionnaire.

— Théodule, de mon petit nom, répondit le concierge, de mon nom de famille Jowa-ki-bo, le Vautour blanc des montagnes Rocheuses ! Mon bisaïeul était un sachem de la nation apache ; ce sont des malheurs de famille qui m’ont forcé à accepter cette petite place… Si vous voulez acheter ma photographie, ce sont mes petits bénéfices… »

Le musée peau-rouge était peu varié, mais intéressant. Quelques poteaux de la guerre, des tentes illustrées de figures de guerriers et d’animaux, des couteaux à scalper, des tomahawks de toutes les formes, des arcs, des flèches, des rifles, des bownies-knifes, des animaux empaillés garnissaient les premières salles. Quand les visiteurs eurent tout examiné, Théodule les conduisit en souriant vers une grande salle garnie sur tous les côtés d’armoires vitrées.

« Qu’est-ce que cela ? dit Hélène en cherchant à deviner.

— Hugh ! fit le concierge d’une voix gutturale, ce sont des scalps, des chevelures enlevées par les guerriers dans le sentier de la guerre…

— Dans l’ancien, dit Philippe.

— Dans l’ancien, bien entendu ! on a centralisé ici tous les trophées… Bien des gens en ont conservé comme souvenirs de famille et si jamais vous allez chez le notaire Œil-de-Lapin, Sentier de la guerre 439, demandez-lui à voir sa collection… Il a une salle à manger décorée entièrement de scalps provenant de sa famille et de celle de sa femme ! »

Les dames mirent un certain empressement à quitter le musée, le tomahawk de Théodule les inquiétait.

En allant déjeuner à l’hôtel de la Bosse-de-Bison, Philippe regardait toujours les enseignes. Tout à coup il se frappa le front.

« J’y suis, dit-il, je me demande, depuis ce matin, pourquoi il y a tant de coiffeurs à Tomahawk-City… vous avez remarqué ? Le Sentier de la guerre en est garni… j’ai trouvé la raison !

— Et quelle est la raison de cette abondance de perruquiers ?

— L’instinct du scalp !… » répondit Philippe.

La journée se termina au théâtre de Tomahawk-City. On jouait le Misanthrope, traduit en langue comanche ; Le chef-d’œuvre de Molière, très convenablement interprété par une troupe peau-rouge, fut bien accueilli par les spectateurs ; contrairement à ce qu’attendait Philippe, toutes les scènes portèrent, même celles qui, par leur subtilité, semblaient le moins accessibles au goût peau-rouge.

« Nous allons repartir pour l’Europe, dit Philippe au retour de la ville peau-rouge ; nous avons mille choses à faire là-bas, une maison à installer, des meubles à acheter…

— Non, encore une promenade, une toute petite ! s’écria Barbe ; vous ne partirez pas avant d’avoir essayé mon yacht sous-marin, un joli bâtiment tout neuf que je me suis offert pour mes excursions du dimanche… nous n’irons pas loin, une simple promenade d’un jour ou deux au plus !

— Et une partie de pêche, c’est entendu, dit Philippe ; mais après, nous partons ! »

En conséquence, Barbe délaissa encore le lendemain les affaires de la banque et conduisit ses hôtes à Long-Island où le navire était mouillé. Le yacht était un modèle nouveau, construit par un ingénieur de haut mérite ; il allait aussi bien à la surface des flots qu’au fond de la mer. Il suffisait, les panneaux du pont rabattus, d’une simple pression du mécanicien sur un piston, pour ouvrir les réservoirs, embarquer l’eau de mer et descendre sous les vagues. Là, le yacht était dans son véritable milieu ; il évoluait avec la souplesse et la rapidité d’un poisson, marchait, virait, montait, descendait sur un signe du mécanicien, par le simple jeu d’une machine électrique très simple et très sûre.

Philippe avait déjà navigué sur des petits paquebots qui se transforment en navires sous-marins et se réfugient sous les flots par le gros temps ; il trouva le yacht de Barbe très supérieur à ce que l’on avait fait jusqu’alors en ce genre et ne vit dans la promenade projetée aucune espèce de danger.

On devait rester deux jours et une nuit ; mais Hélène sembla prendre tant de plaisir à cette excursion au fond de la mer, qu’au lieu de remettre le cap sur New-York le deuxième jour, on poussa encore en avant. Le yacht était délicieusement aménagé, de la salle à manger-salon, placée à l’avant, les passagers ne perdaient aucun détail des paysages sous-marins traversés par le navire. De grands hublots, fermés de plaques de cristal, s’ouvraient latéralement à tribord et à bâbord, comme des verres de lanterne magique devant lesquels défilaient sans cesse des bandes de poissons effarés, des monstres marins à peine connus des naturalistes, hérissés, dentelés, effroyables, heurtant les appareils étranges qui leur servent de tête et faisant grincer leurs tentacules sur la surface glissante des plaques de cristal.

Des jets de lumière électrique fouillaient la mer en avant et sur les côtés, faisaient saillir soudain d’énormes blocs de roches déchiquetées se dressant avec tout le hérissement d’une végétation fantastique, éclairaient de vastes plaines couvertes d’une forêt mouvante d’algues enchevêtrées, tantôt minuscules comme de simples fils et tantôt gigantesques, étendant à perte de vue mille lignes entrelacées sous lesquelles filaient, remuaient et grouillaient des millions de créatures étranges, tout le fourmillement d’un monde formidable et inconnu !

On fit quelques bonnes parties de pêche. Le yacht était armé de quelques petites caronades électriques, placées sur les côtés et à l’avant. Quand un beau poisson passait à portée, un coup de canon lançait un harpon solide qui s’en allait se ficher dans les flancs du gibier. Le yacht ayant été donner au milieu d’une compagnie de requins, on extermina toute la bande.

Tout en chassant, le yacht sous-marin doubla les Bermudes et arriva dans les eaux chaudes de la mer des Antilles. Philippe alors parla de revenir.

« Revenir quand nous sommes si près du canal de Panama, sans avoir traversé le canal pour aller jeter un coup d’œil de l’autre côté sur le grand océan Pacifique ! s’écria Barbe, ce serait une impolitesse ; le plus grand océan du globe ne nous le pardonnerait pas.

— Allons, soit ; mais alors un simple coup d’œil, dit Philippe.

— Un simple regard et nous revenons ! Capitaine, dit Barbe au commandant du yacht, mettez le cap sur Panama ! »

Le yacht fila sur Panama en ralentissant toutefois sa marche pour éviter tout danger d’abordage dans ces parages si fréquentés, où deux grands courants de circulation sont établis, l’un à la surface pour les navires ordinaires, l’autre en dessous pour les yachts ou les transports sous-marins, — le rez-de-chaussée et la cave, comme disent les matelots farceurs.

Le yacht vint toucher à Panama, aux bureaux du canal, où Barbe descendit ou plutôt monta pour correspondre téléphoniquement avec sa maison de New-York. Elle donna quelques ordres, régla quelques affaires ; les passagers rentrèrent à bord après une petite promenade et l’on s’en fut donner au grand océan Pacifique le simple coup d’œil de politesse convenu.

Il fallut s’avancer un peu pour donner ce coup d’œil, le yacht fit une pointe d’une cinquantaine de lieues en mer ; la visite de politesse était faite, on pouvait s’en retourner. Barbe en donna l’ordre au capitaine. Le yacht vira de bord.

Les passagers se mettaient à table pour le dîner avec le capitaine.

« Nous allons voir un peu, dit Barbe gaiement, si le poisson du Pacifique vaut celui de l’Atlantique ; voici un magnifique turbot que j’ai eu le plaisir de pêcher moi-même et… »

Elle n’acheva pas.

Une épouvantable détonation se produisit, le pont du yacht soulevé s’ouvrit comme un cratère et vomit un torrent de flammes et d’eau, les hublots et le plafond volèrent, en éclats, la table, les convives, les caronades, les cloisons et le plancher, projetés en l’air avec une violence inouïe, percèrent la couche d’eau sous laquelle on naviguait et vinrent, rouler à la surface au milieu d’un tourbillon d’écume.

Philippe, saignant et déchiré, mais vivant et sans avaries graves, se retrouva au sommet d’une vague. Il s’accrocha machinalement à un débris du yacht et regarda autour de lui. À quelques brasses, le capitaine nageait péniblement d’une main en soutenant de l’autre, par les cheveux, Hélène et Barbe qui se débattaient. Philippe poussa son épave vers le groupe et aida les deux femmes à s’y accrocher.

« Tenez ferme ! dit le capitaine, la carcasse du yacht flotte encore nous allons la rattraper. »

En effet, la carcasse du yacht, semblable à une grande boîte disloquée, se maintenait sur les flots ; il ne s’agissait que de la rattraper. Philippe et le capitaine, nageant vigoureusement, se mirent en devoir de pousser leur épave sur laquelle Hélène soutenait Barbe évanouie.

Personne n’avait péri dans la catastrophe ; les trois matelots du yacht, plus ou moins endommagés, mais valides encore, avaient déjà regagné la carcasse du pauvre navire ; ils jetèrent des cordes aux autres naufragés, et réussirent à les amener, à eux. En ce moment, Barbe ouvrit les yeux.

« Qu’est-ce qu’il y a ? demanda-t-elle.

— Une torpille ! répondit le capitaine, nous avons rencontré une torpille et le yacht a sauté… Pauvre yacht ! si coquet… si bon marcheur…, une vraie flèche ! cassé, fini maintenant ! Et tout ça pour une méchante torpille !

— Mais qu’est-ce que cette torpille ? demanda Philippe.

— C’est une torpille oubliée, monsieur, comme il y en a pas mal un peu partout… Ça vient des grandes guerres de 1910… c’est bien désagréable pour la navigation… En 1910, au moment du grand branle-bas, quand les Chinois, les Allemands, les Américains du sud et du nord, les Anglais, les Européens et le reste se sont donné le grand coup de torchon général et universel, on a semé des torpilles de tous côtés le long des côtes, torpilles fixes et torpilles flottantes, de tous les calibres et de tous les systèmes… et on a oublié de relever celles qui n’avaient pas servi, et voilà comment, faute de soin, on fait sauter, à cinquante ans de distance, d’honnêtes marins qui ne pensaient guère aux torpilles et au branle-bas de 1910 !

— Et qu’allons-nous faire ? demanda Hélène.

— Naturellement nous n’allons pas rester ici. Je connais mon Manuel du parfait naufragé, nous allons faire un radeau et gagner la première île factice que nous rencontrerons. Tout à l’heure nous étions par le travers des îles Gallapagos, nous devons trouver à une quinzaine de milles d’ici l’île factice 124, à l’intersection du 90e de longitude avec l’équateur.

— Capitaine, dit un matelot, j’ai trouvé la caisse aux phonographes et j’ai réussi à l’arrimer sur l’épave.

— Les six phonographes sont intacts ? demanda le capitaine.

— Oui, capitaine.

— Bon, très bon ; les phonographes vont nous être très utiles.

— Qu’allez-vous faire de ces six phonographes ? demanda Hélène intriguée.

— Mais ce que font tous les naufragés : je vais leur confier la nouvelle de notre naufrage et les jeter à l’eau… cela : remplace les bouteilles d’autrefois… c’est plus sûr ! »

Et le brave capitaine prit délicatement chaque phonographe et, mettant le récepteur contre ses lèvres, il prononça six fois le discours suivant :

« La Comète, yacht sous-marin de plaisance — de New-York — capitaine Briscousse. Rencontré une torpille au nord-est de l’archipel Gallapagos. Saut. Navire fracassé. Équipage et passagers sauvés. Nous construisons radeau et allons faire voile vers l’île 124.

— Maintenant, mes enfants, dit le capitaine après avoir lancé ses phonographes, fabriquons notre radeau. Nous avons justement un peu de brise, nous pourrons être demain matin à l’île 124. »

La plate-forme du yacht, séparée en deux morceaux par l’explosion, fut rapidement transformée en un radeau parfait ; quelques espars mis bout à bout firent un mât passable, deux paires de draps devinrent une voile.

« Et des vivres ? » dit le capitaine.

Le cuisinier, plongeant dans les profondeurs du yacht, réussit à tirer quelques boîtes de conserves et deux pains à peine mouillés. Le capitaine fit plusieurs fois le tour de l’épave, soulevant les planches pour voir ce qui pouvait être resté dans la cale, malgré l’explosion et les efforts des vagues.

« Allons, il ne reste plus rien à emporter, dit-il ; nous avons des couvertures pour la nuit, des vivres et des armes ; abandonnons la carcasse de la malheureuse Comète… Allons, matelots, hissez la grande voile et appareillons ! »

Comme l’avait prédit le capitaine, si ferré sur le Manuel du parfait naufragé, le radeau, après une nuit d’une navigation tranquille, arriva le matin en vue du refuge.

« Terre à l’avant ! » cria le matelot en vigie au sommet du mât de fortune.

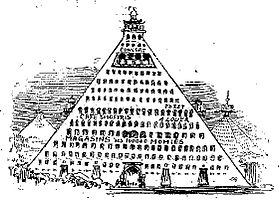

C’était l’île factice no 124, mouillée par soixante-dix brasses de fond, juste au point où le 90e degré de latitude coupe l’équateur.

Comme la mer était très belle et très calme, les naufragés abordèrent avec la plus grande facilité.

L’île no 124 était entièrement ronde ; elle mesurait trente mètres de diamètre seulement et portait tout simplement le strict nécessaire, une maison de carton-pâte à deux étages, un petit magasin et un sémaphore. Le reste de la superficie formait un jardin planté de quelques arbres et de légumes. C’était le modèle no 2 ; les îles factices à numéros impairs sont plus importantes : elles ont cinquante mètres de diamètre et trois maisons. Le jardin n’a que deux pieds de terre, ce qui est suffisant sous les tropiques pour produire une belle végétation ; les salades et les légumes sont même trop souvent étouffés sous les pousses désordonnées de mille plantes dont les graines ont été apportées par le vent, de terres quelquefois très lointaines.

L’île 124 ne devait pas avoir reçu de visites depuis le passage du navire ravitailleur, qui va tous les six mois porter à chaque îlot sa provision de vivres ; la terrasse était un fouillis de plantes, d’arbustes et de fleurs formant berceau au-dessus de quelques légumes montés en graines ; les lianes grimpaient jusqu’au deuxième étage de la maison, quelques jeunes cocotiers, l’arbre par excellence des îlots et des récifs océaniens, balançaient leur panache au souffle de la brise.

« Tout à fait l’apparence d’une île véritable ! s’écria Philippe en sabrant les lianes pour ouvrir un passage vers la maison à sa femme et à sa sœur ; sans la balustrade qui en fait le tour, on s’y tromperait.

— Et le roulis ? dit le capitaine, vous oubliez le roulis !

— C’est vrai, notre île a un mouvement de roulis assez faible qui doit s’accentuer dans les gros temps… À part cela, elle me paraît être d’un séjour assez agréable… Un bon climat, un peu chaud, mais rafraîchi par l’air salubre de la mer, un jardin et une maison, c’est charmant !

— Tiens, un lézard ! s’écria Hélène.

— Un crabe ! s’écria Barbe, un rat ! une tortue !

— Et des oiseaux ! acheva Philippe, vous voyez que c’est un petit continent en miniature ! »

Une volée d’oiseaux venait de s’échapper des buissons sous les pas des voyageurs ; rouges, verts, jaunes ou bleus, superbes et fins, ils tourbillonnaient autour des naufragés sans marquer aucune crainte.

La nature avait pris possession de l’œuvre des hommes, l’île factice était conquise ; végétaux, animaux, oiseaux, insectes, reptiles s’y étaient installés ; l’île vivait, de cette vie intense des terres tropicales.

« C’est charmant ! s’écria Hélène, on pourrait s’y fixer et y passer tranquillement sa vie, loin de ces continents débordant de populations où l’on végète étouffé dans la cohue des villes, dans les paysages de pierre de taille…

— Et les vivres ? dit le capitaine, voyons si le magasin est suffisamment pourvu de vivres… »

Les naufragés étaient à grand’peine parvenus jusqu’à la maison. La clef était à l’abri dans une boîte scellée dans le mur ; le capitaine la prit, débarrassa la serrure de la poussière et des lianes et ouvrit la porte.

« Bien, très bien, dit Philippe en parcourant les pièces de la maison, des hamacs, des couvertures, des chaises ; nous allons être très confortablement installés pour des naufragés… Voyons le magasin maintenant. »

Le capitaine y était déjà.

« La soute aux vivres n’est pas très bien garnie, fit le capitaine ; le magasin était ouvert, on dirait que des convives nous ont précédés. Voici des boîtes de conserves vides…

— D’autres naufragés, peut-être…

— Ou des filous !

— Allons, bon, tout à l’heure nous nous extasions sur le calme et la tranquillité de notre île déserte, et voilà qu’elle a ses filous !

— Il y a des filous partout, des rôdeurs de mer se sont introduits ici et nous ont bu notre vin… C’est très désagréable… Heureusement que l’on ne tardera sans doute pas à venir nous rapatrier… Nous allons hisser le pavillon rouge à la pointe de notre sémaphore et si nos phonographes ne sont pas recueillis en mer, le premier navire qui passera en vue nous prendra.

— À défaut de vin, avons-nous quelque autre liquide ? demanda Philippe un peu inquiet.

— Nous avons de l’eau à discrétion, voici notre cave, cette citerne abritée par la maison, mille litres d’eau douce assez bonne… Vous pouvez goûter.

— Nous sommes huit naufragés, nous avons vingt-cinq boîtes de bœuf conservé, dix boîtes de légumes secs et mille litres d’eau ; il faudra faire durer cela le plus longtemps possible…

— Et la chasse ! s’écria le capitaine, la chasse dans notre domaine de trente mètres de longueur ! J’ai aperçu là-bas quelques jolies tortues qui figureront admirablement dans les potages !… De plus, notre continent me paraît habité par toute une tribu de crabes dont nous ferons de succulents déjeuners… Ensuite, nous avons la pêche !… Nous nous arrangerons pour ne pas mourir de faim !

— Quelle aventure ! gémit Barbe, et ma maison de banque ! Que vont faire mes commis pendant notre emprisonnement ici ?…

— Des erreurs, naturellement ! répondit Philippe.

— Mais c’est que j’ai quelques grosses opérations en train… Voyons, capitaine, vous êtes sûr que notre îlot n’est pas relié au continent par un téléphone ?

— Non, mademoiselle, pas de téléphone !… on a déjà parlé plusieurs fois d’en établir, mais c’est resté à l’état de projet…

— Tant pis, j’aurais été bien aise de communiquer avec la banque… enfin ! »

Et Barbe poussa un soupir.

Que dirait M. Ponto quand il apprendrait l’aventure ! Quoi, c’était elle, femme sérieuse et pratique, qui, sous prétexte de promenade, s’en était allée perdre son temps et son yacht dans ces parages dangereux !

« Allons, mesdames, dit le capitaine, si vous voulez, nous allons nous livrer à une battue dans l’île pour capturer tous les crabes et toutes les tortues… Nous les rangerons dans le magasin pour les empêcher de fuir. »