Le Petit Lord/Texte entier

LE

ADAPTÉ DE L’ANGLAIS DE FRANCES HODGSON BURNETT

PARIS

LIBRAIRIE CH. DELAGRAVE

15, rue soufflot, 15

――

Jules Bardoux, Directeur.

I

Cédric ne connaissait rien de son histoire. Quoiqu’il habitât New-York, il savait, parce que sa mère le lui avait dit, que son père était Anglais ; mais quand le capitaine Errol était mort, Cédric était encore si petit qu’il ne se rappelait rien de lui, si ce n’est qu’il était grand, qu’il avait des yeux bleus, de longues moustaches, et qu’il n’y avait pas de plus grand bonheur au monde pour lui, petit garçon de quatre ou cinq ans, que de faire le tour de la chambre sur son épaule. Pendant la maladie de son père, on avait emmené Cédric, et quand il revint, tout était fini. Mme Errol, qui avait été très malade aussi, commençait seulement à s’asseoir, vêtue de noir, dans son fauteuil près de la fenêtre. Elle était pâle, et toutes les fossettes avaient disparu de sa jolie figure. Ses grands yeux bruns se fixaient tristement dans le vide.

« Chérie, dit Cédric, — son père l’avait toujours appelée ainsi, et l’enfant faisait de même, — Chérie, papa va-t-il mieux ? »

Il sentit les bras de sa mère trembler autour de son cou. Alors il tourna vers elle sa tête bouclée, et, la regardant en face, il se sentit prêt à pleurer.

« Chérie, répéta-t-il, comment va papa ? »

Puis, tout à coup, son tendre petit cœur lui dit que ce qu’il avait de mieux à faire, c’était de grimper sur les genoux de sa maman, de lui jeter les bras autour du cou et de la baiser et baiser encore, et d’appuyer sa petite joue contre la sienne. Alors sa mère cacha sa figure dans la chevelure de son petit garçon et pleura amèrement en le tenant serré contre elle. Il semblait qu’elle ne pourrait jamais s’en séparer.

« Il est bien maintenant, sanglota-t-elle enfin ; il est bien, tout à fait bien ; mais nous, nous n’avons plus que nous au monde ; nous sommes tout l’un pour l’autre. »

Alors, tout petit qu’il était, Cédric comprit que son papa, si grand, si beau, si fort, était parti pour toujours, qu’il ne le reverrait plus jamais, qu’il était mort, comme il avait entendu dire que d’autres personnes l’étaient, quoiqu’il ne pût comprendre exactement ce que ce mot voulait dire. Voyant que sa mère pleurait toujours quand il prononçait son nom, il prit secrètement la résolution de ne plus en parler si souvent. Il se dit aussi qu’il valait mieux ne pas la laisser s’asseoir, muette et immobile, devant le feu ou à la fenêtre, et que ce silence et cette immobilité ne lui valaient rien.

Sa mère et lui connaissaient très peu de monde et menaient une vie très retirée : Mme Errol était orpheline et n’avait pas un seul parent quand le capitaine l’avait épousée. Le père de celui-ci, le comte de Dorincourt, était un vieux gentilhomme anglais, très riche et d’un caractère dur, qui détestait l’Amérique et les Américains.

Il avait deux fils plus âgés que le capitaine, et, d’après la loi anglaise, l’aîné seul devait hériter de ses titres et de ses propriétés, qui étaient considérables. Si le fils aîné venait à mourir, le second devait prendre sa place et récolter tout l’héritage, si bien que, quoique membre d’une riche et puissante famille, il y avait peu de chances pour le capitaine Errol de devenir riche et puissant lui-même.

Mais il arriva que la nature, qui ne tient pas compte des distinctions sociales, avait accordé au plus jeune fils des dons qu’elle avait refusés aux autres. Il était grand, beau, brave, intelligent et généreux. Il possédait le meilleur cœur du monde et semblait doué du pouvoir de se faire aimer de tous, tandis que ses frères aînés n’étaient l’un et l’autre ni beaux, ni aimables, ni intelligents. Pendant leur vie d’écoliers et d’étudiants, à Éton ou ailleurs, ils n’avaient su s’attirer ni l’affection de leurs camarades ni l’estime de leurs maîtres. Le comte de Dorincourt était sans cesse humilié à leur sujet. Son héritier, il le voyait avec dépit, ne ferait pas honneur à son noble nom et ne serait autre chose qu’un être égoïste et insignifiant. C’était une pensée très amère pour le vieux lord. Quelquefois il semblait en vouloir à son troisième fils de ce qu’il eût reçu tous les dons et qu’il possédât les qualités s’assortissant si bien à la haute position qui attendait l’aîné. Cependant, dans les profondeurs de son cœur, il ne pouvait, sans le lui témoigner toutefois, s’empêcher de se sentir porté vers ce fils qui flattait son orgueil. C’est dans un accès de colère causé par ces sentiments opposés qu’il l’avait envoyé en Amérique, de manière à n’avoir pas sans cesse sous les yeux le contraste que formait son jeune fils avec ses deux aînés, dont la conduite lui donnait de plus en plus de soucis et de chagrin.

Mais au bout de six mois, commençant à se sentir isolé et désireux en secret de le revoir, il lui ordonna de revenir. Sa lettre se croisa avec celle où le capitaine lui annonçait son désir de se marier. Quand le Comte reçut cette lettre, il entra dans une furieuse colère. Il écrivit de nouveau à son fils, lui défendant de reparaître jamais en sa présence, et même de jamais lui écrire, à lui ou à ses frères. Il ajouta qu’il le regardait désormais comme retranché de la famille et qu’il n’avait rien à attendre de lui.

Le capitaine fut très affligé à la réception de cette lettre. Il aimait l’Angleterre et la vieille maison où il était né, surtout son père, quelque rude qu’il se fût montré à son égard ; la pensée de ne jamais les revoir lui causait un profond chagrin. Cependant il connaissait assez le vieux lord pour savoir que sa résolution était irrévocable. Au bout de quelque temps, il parvint à trouver un emploi, se maria et s’établit dans un quartier tranquille et retiré de la ville. C’est là que Cédric vint au monde. Quoique leur intérieur fût très modeste, Mme Errol était si douce si gaie et si aimable que le jeune homme se sentait heureux en dépit des événements.

Jamais enfant ne fut mieux doué que Cédric. Comme sa mère, il avait de grands yeux bruns, bordés de longs cils, et ses cheveux blonds tombaient en boucles naturelles sur ses épaules. Il avait de plus des manières si gracieuses, une taille si souple et si élégante, il envoyait à tous ceux qui lui parlaient un si doux regard, accompagné d’un si aimable sourire, qu’il était impossible de le voir sans être séduit. Aussi n’y avait-il personne dans le quartier qu’ils habitaient, pas même M. Hobbes, l’épicier du coin de la rue, l’être le plus grincheux du monde, qui ne fût heureux de le voir et de lui parler. Son charme principal venait de son air ouvert et confiant. On sentait que son bon petit cœur sympathisait avec chacun et croyait qu’il en était de même des autres. Peut-être ces aimables dispositions naturelles se trouvaient-elles augmentées par la vie qu’il menait. Il avait toujours été choyé et traité avec tendresse ; jamais il n’avait entendu un mot dur ou même impoli. Son père usait toujours avec sa femme d’appellations affectueuses, et l’enfant l’imitait. Le capitaine veillait sur elle avec une tendre sollicitude, et Cédric s’efforçait de faire de même.

Aussi, quand il comprit que son cher papa ne reviendrait plus et qu’il vit combien sa maman était triste, il se dit, dans sa bonne petite âme, que, puisqu’elle n’avait plus que lui au monde, il devait faire tout ce qu’il pouvait pour la rendre heureuse. Cette pensée était dans son esprit d’enfant le jour où il revint chez sa mère, qu’il grimpa sur ses genoux, qu’il l’embrassa et qu’il mit sa tête bouclée sur sa poitrine ; elle y était quand il apporta ses jouets et ses livres d’images pour les lui montrer, et quand il se pelotonna à côté d’elle, sur le sofa où elle avait coutume de se reposer. Il n’était pas assez grand pour imaginer autre chose ; mais c’était plus pour le confort et la consolation de sa mère qu’il ne pouvait le savoir.

« Oh ! Mary, disait Mme Errol à la vieille bonne qui les servait depuis longtemps, je suis sûre que, tout petit qu’il est, il me comprend, qu’il devine tout ce que je souffre et qu’il veut me soulager. Il a un si brave petit cœur ! si tendre et si courageux ! »

Et en effet, Cédric continua à être le petit compagnon de sa mère, sortant, causant, jouant avec elle. Quand il sut lire, il lui lut tous les livres qui formaient sa bibliothèque enfantine, et de plus des livres sérieux ou les journaux. Peu à peu, les couleurs reparurent sur les joues de Mme Errol, et de temps en temps Mary, de sa cuisine, l’entendit rire des remarques et des raisonnements de Cédric.

« C’est qu’aussi, disait de son côté Mary à M. Hobbes, il a de si drôles de petites manières et il vous tient des discours si sérieux ! N’est-il pas venu dans ma cuisine, le jour où le président fut nommé, pour parler politique avec moi ! Il s’arrêta devant le feu, les mains dans ses petites poches, et, son innocente petite figure aussi grave que celle d’un juge, il me dit : « Mary, je m’intéresse beaucoup à l’élection : je suis un républicain ; Chérie aussi. Et vous, Mary, êtes-vous républicaine ? » Depuis ce moment il n’a jamais été sans me parler des affaires du gouvernement, et toujours de son air de petit homme. »

La vieille bonne était fort attachée à l’enfant dont elle était très fière. Elle était fière de sa gracieuse petite personne, de ses jolies manières, fière surtout des boucles dorées et brillantes qui tombaient autour de son aimable visage.

« Il n’y a pas un enfant dans la Cinquième Avenue, disait-elle (la Cinquième Avenue est le quartier aristocratique de New-York), non, il n’y en a pas un qui soit moitié aussi beau que lui. Tout le monde le regarde quand il a son habit de velours noir, taillé dans la vieille robe de madame. Avec ses cheveux bouclés, il a l’air d’un jeune lord. »

Cédric ne se demandait pas s’il ressemblait à un jeune lord ; d’abord il ne savait pas ce que c’était qu’un lord. Son plus grand ami était l’épicier du coin, le revêche épicier, qui n’était pas du tout revêche pour lui. Cédric le respectait et l’admirait beaucoup ; il le regardait comme un très riche et très puissant personnage. Il s’entassait tant de choses dans sa boutique : des pruneaux, des figues, des oranges, des biscuits ! De plus, il avait un cheval et une voiture pour porter ses marchandises. Cédric aimait bien aussi la laitière et le boulanger, ainsi que la marchande de pommes ; mais M. Hobbes l’emportait sur eux. Cédric et lui étaient dans de tels termes d’intimité que le petit garçon allait voir l’épicier tous les jours et restait longtemps assis dans la boutique, discutant la question du moment. M. Hobbes lisait les journaux avec assiduité et tenait Cédric au « courant des affaires ». Il lui disait si le Président « faisait son devoir ou non ».

C’est peu de temps après une élection qui les avait fort occupés, qu’un événement tout à fait inattendu apporta un changement extraordinaire dans la vie de Cédric, alors âgé d’un peu plus de huit ans.

Une chose à observer encore, c’est que cet événement arriva le jour même où M. Hobbes, parlant de l’Angleterre et de la reine, avait dit des choses très sévères sur l’aristocratie, s’élevant principalement contre les comtes et les marquis.

Il faisait très chaud, et, après avoir joué au soldat avec ses amis, Cédric était entré dans la boutique pour se reposer. Il avait trouvé M. Hobbes examinant d’un air farouche un numéro d’un journal illustré de Londres, contenant un dessin représentant une cérémonie de la cour.

« Ah ! dit-il rudement, voilà comme ils y vont ! On verra ce qui arrivera un de ces jours chez eux ! Tous sauteront, tous : comtes, marquis et le reste ! »

Cédric s’était perché, comme de coutume, sur une grande boîte de conserves et avait ôté son chapeau.

« Avez-vous connu beaucoup de marquis, monsieur Hobbes, demanda-t-il de son grand air sérieux, ou bien des comtes ?

— Non, répliqua M. Hobbes avec indignation ; il n’y a pas de danger ! Je ne me soucie pas d’en voir un dans ma boutique, assis sur mes barils de biscuits. » Et M. Hobbes était tellement satisfait du sentiment qu’il exprimait qu’il promena un regard orgueilleux autour de lui en essuyant son front.

« Peut-être ils ne voudraient pas être comtes s’ils pouvaient être autre chose, dit Cédric, se sentant quelque vague sympathie pour la malheureuse condition de ceux dont on parlait.

— Ils ne voudraient pas ! s’écria M. Hobbes ; ils ne voudraient pas ! Ils s’en glorifient au contraire. Ah ! bien oui, ils ne voudraient pas ! »

Cédric et son ami l’épicier parlèrent encore de cent autres choses. C’est surprenant tout ce que M. Hobbes trouvait à dire sur le Quatre Juillet, par exemple.

Le Quatre Juillet est l’anniversaire de l’Indépendance des États-Unis, c’est-à-dire du jour où les habitants de l’Amérique, jusque-là soumis à l’Angleterre, s’en séparèrent et se déclarèrent nation libre. On le célèbre toujours avec une grande solennité.

Quand l’épicier commençait à parler sur ce sujet, il semblait que cela ne dût pas avoir de fin. M. Hobbes aimait à raconter tout au long l’histoire de cette époque, à rappeler les faits de bravoure accomplis par les héros républicains et les actes de vilenie de ceux qui appartenaient à la mère patrie, comme on appelait alors l’Angleterre. Dans ces occasions, Cédric était si animé que ses yeux brillaient d’émotion, tandis que ses boucles s’agitaient autour de sa tête, et il attendait avec impatience le moment du dîner pour raconter à Chérie tout ce qu’il avait entendu.

Au moment de l’élection dont nous avons parlé plus haut, Cédric fut si vivement impressionné par tout ce qu’il entendit dire à son vieil ami, qu’il demeura persuadé que, si M. Hobbes et même lui, Cédric, ne s’en étaient mêlés, le pays aurait pu faire naufrage. L’épicier le mena, le soir, voir une grande marche aux flambeaux, et plusieurs de ceux qui portaient les lanternes remarquèrent, près d’un bec de gaz, un gros homme sur l’épaule duquel était juché un petit garçon qui criait et gesticulait en agitant son chapeau en l’air.

La conversation sur les comtes, les lords et la politique en général était au point le plus intéressant quand la vieille Mary apparut. Cédric pensa qu’elle venait pour acheter du sucre ou toute autre denrée ; il n’en était rien. Elle semblait éprouver une vive émotion.

« Venez, mon mignon, dit-elle à l’enfant ; votre mère vous demande.

— A-t-elle besoin de moi pour sortir ? » demanda-t-il.

Mais Mary le regarda sans lui répondre, et l’enfant lui trouva un air tout singulier.

« Qu’est-ce qu’il y a, Mary ? demanda-t-il.

— Il arrive d’étranges choses chez nous, dit la vieille bonne.

— Chérie a-t-elle eu froid ? est-elle malade ? interrogea Cédric anxieusement, tout en suivant la vieille femme.

— Non, il n’y a rien de ce genre ; mais c’est singulier, bien singulier ! »

Quand ils atteignirent la maison, un coupé stationnait devant la porte, et Maman causait avec quelqu’un dans le parloir. Mary fit monter l’enfant à sa chambre, et lui mit son costume de flanelle crème, avec son écharpe rouge, car il y avait trois ans qu’il avait perdu son père, et il ne portait plus le deuil. Elle arrangea aussi ses cheveux.

« Seigneur ! disait-elle, tout en se livrant à ces occupations, un grand seigneur ! un lord ! un comte ! qui s’en serait jamais douté ? »

Cédric ne comprit pas ce que signifiaient ces paroles, mais il pensa que sa mère le lui dirait pour sûr ; aussi laissa-t-il Mary pousser ses exclamations sans lui demander d’éclaircissements.

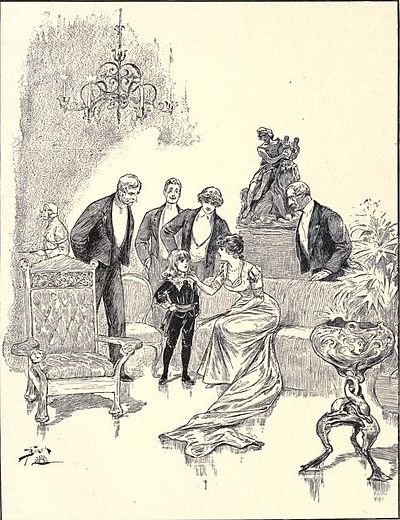

Quand il fut habillé, il descendit en courant au parloir. Un vieux monsieur, grand, maigre, à figure anguleuse, était assis dans un fauteuil en face de sa mère. Mme Errol semblait fort agitée, et l’enfant vit des larmes dans ses yeux.

« Oh ! Cédric, mon chéri, s’écria-t-elle, en courant au-devant de lui et en le serrant avec transport dans ses bras ; oh ! Cédric, mon cher garçon ! »

Le vieux monsieur se leva de son siège ; il regarda attentivement l’enfant en se caressant le menton de sa main osseuse.

« Ainsi, dit-il à la fin, c’est le petit lord Fautleroy ? »

II

Il n’y eut jamais un garçon plus étonné que Cédric pendant la semaine qui suivit. Ce fut une semaine étrange ! D’abord l’histoire que lui dit sa maman était des plus curieuses. Il lui fallut l’entendre deux ou trois fois avant de la pouvoir comprendre, et il se demandait ce que M. Hobbes en penserait. Cette histoire parlait de lords, de comtes ; son grand-papa, qu’il n’avait jamais vu, était un comte, et l’aîné de ses oncles, car il paraît qu’il en avait eu deux, aurait été comte, s’il n’avait pas été tué d’une chute de cheval. Après sa mort, son autre oncle aurait été comte à son tour, si, lui aussi, n’était mort subitement, à Rome, de la fièvre. Et à cause de ces deux événements-là, son papa à lui, Cédric, s’il avait vécu, aurait été comte ; mais tous étant morts, et Cédric seul étant resté, il paraît que c’est lui qui devait être comte après la mort de son grand-père, — comte de Dorincourt. — Pour le présent, il était lord, — lord Fautleroy.

M. Havisam, l’homme de loi du vieux comte, que celui-ci avait envoyé en Amérique, était chargé par lui de lui ramener son petit-fils. M. Havisam était complètement au courant des affaires de la famille. Son patron ne lui avait caché ni les chagrins et les inquiétudes que lui avaient causés ses fils aînés, ni la colère qu’il avait éprouvée en apprenant le mariage du troisième, ni la haine qu’il ressentait pour la jeune veuve, dont il parlait comme d’une femme appartenant à la dernière classe de la société : Une intrigante, disait-il, qui s’était fait épouser par le capitaine, sachant qu’il était fils d’un comte. Le vieil homme de loi partageait cette opinion, de même que les autres idées de son maître sur l’Amérique et les Américains en général. En outre, sa profession lui avait fait voir tant d’égoïsme et de calcul chez tous ceux avec qui il avait été en rapport, qu’il ne pouvait croire au désintéressement de personne, et encore moins à celui de la jeune Mme Errol. Ce n’est donc qu’avec répugnance qu’il accomplissait sa mission ; il lui était désagréable d’avoir à entrer en arrangement avec une femme qu’il jugeait vulgaire et cupide, et qui n’aurait sans doute aucun égard pour la mémoire de son mari ni pour la dignité de son nom. Quand il vit son coupé enfiler une petite rue étroite et s’arrêter devant une modeste petite maison, il se sentit impressionné désagréablement. Est-ce donc dans une semblable bicoque que le futur propriétaire des domaines de Dorincourt, de Wyndham, de Cholworth et de nombre d’autres était né et avait été élevé ? Cet enfant n’allait-il pas faire tache dans la noble famille dont M. Havisam conduisait les affaires depuis si longtemps et pour laquelle il avait un si profond respect ?

Lorsque Mary l’introduisit dans le petit parloir, il regarda autour de lui avec la pensée qu’il allait trouver beaucoup à critiquer. La pièce était simplement meublée ; cependant elle avait un air intime qui plaisait tout d’abord. On n’y voyait pas d’ornements communs ou de mauvais goût, mais seulement quelques petits objets qui ne pouvaient sortir que de la main d’une femme.

« Ce n’est pas déjà si mal ici, se dit-il ; sans doute le goût du capitaine a prévalu. »

Mais quand Mme Errol entra dans la chambre, il commença à penser qu’elle pouvait y être aussi pour quelque chose. S’il n’avait pas été un gentleman si raide et si parfaitement maître de lui, il n’aurait pu se défendre de laisser paraître une certaine émotion en l’apercevant. Dans sa simple robe noire, sans ornement, elle avait plus l’air d’une jeune fille que de la mère d’un garçon de sept ans. Il fut frappé de l’expression triste et douce de ses traits, une expression qui ne l’avait pas quittée depuis la mort de son mari, excepté quand elle causait ou jouait avec son fils. La vieille expérience de l’homme de loi lui avait appris à lire clairement sur les visages, et aussitôt qu’il eut jeté un regard sur celui de la mère de Cédric, il reconnut que le comte s’était complètement trompé en la supposant une femme mercenaire. Il vit tout de suite aussi qu’il n’aurait pas avec elle les difficultés qu’il redoutait, et il commença à se dire qu’après tout le petit lord Fautleroy ne serait peut-être pas une honte pour sa famille, comme il avait été tenté de le croire. Le père avait été un noble jeune homme, la mère était une femme belle et distinguée ; il n’y avait pas de raison pour que l’enfant ne leur ressemblât pas quelque peu.

Quand il annonça à Mme Errol ce qui l’amenait, celle-ci devint pâle.

« Oh ! s’écria-t-elle, va-t-il donc m’être enlevé, le cher petit ? Il m’aime tant ! Et moi… je n’ai pas d’autre bien au monde ! J’ai essayé d’être pour lui une bonne mère… » Et sa voix tremblait tandis que ses larmes coulaient le long de sa figure.

L’homme de loi toussa pour s’éclaircir la voix.

« Je suis obligé de vous dire, répondit-il avec un peu d’hésitation, que le comte de Dorincourt n’est pas… n’est pas très bien disposé pour vous. Il est âgé, vous le savez, et attaché à ses préjugés. Il a toujours particulièrement détesté l’Amérique et les Américains, et a été très mécontent du mariage de son fils. Je sais qu’il est très déterminé à ne pas vous voir. Je regrette infiniment d’être le porteur d’une communication si peu agréable. Son plan est que lord Fautleroy vive avec lui, qu’il soit élevé chez lui et sous sa propre surveillance. Il est attaché à Dorincourt et y passe la plus grande partie de son temps. La goutte le tourmente souvent, et le séjour de Londres lui est tout à fait contraire. Lord Fautleroy habitera donc principalement le château de Dorincourt. Le comte vous offre la Loge, une habitation agréable, située à peu de distance du château, ainsi qu’un revenu suffisant pour y vivre d’une manière honorable. Lord Fautleroy pourra aller vous voir tant que vous le désirerez, mais vous ne pourrez aller le voir vous-même ni franchir les grilles du parc. Vous voyez, madame, que vous ne serez pas réellement séparée de votre fils, et je vous assure que les termes de cet arrangement ne sont pas aussi… hem ! aussi durs qu’ils pourraient l’avoir été. D’ailleurs les avantages que doit en recueillir lord Fautleroy seront très grands pour lui, et… »

Il s’attendait que Mme Errol allait se mettre à pleurer, à gémir et à se lamenter comme plus d’une aurait fait à sa place, et il en était ennuyé et embarrassé d’avance ; mais il n’en fut rien. Elle alla à la fenêtre, resta quelques instants le dos tourné vers la chambre, et M. Havisam s’aperçut qu’elle s’efforçait de commander à ses sentiments.

« Le capitaine Errol avait conservé le meilleur souvenir de Dorincourt, dit-elle enfin, en venant reprendre sa place ; il en était fier, ainsi que de son nom. L’Angleterre et tout ce qui était anglais lui était cher. C’était un grand chagrin pour lui d’avoir quitté son pays ; il aurait été heureux de penser que son fils pût y retourner un jour, et je crois en effet que ce sera un bien pour mon petit garçon qu’il en soit ainsi. J’espère — je suis sûre — que le comte ne sera pas assez cruel pour essayer de détourner de moi le cœur de mon fils, et je suis sûre aussi que, s’il l’essayait, il n’y parviendrait pas. C’est une nature chaude et sincère et un cœur fidèle. Il m’aimerait toujours, même quand on le séparerait complètement de moi, et, tant que nous pourrons nous voir, je ne souffrirai pas trop d’en être séparée, puisque c’est pour le bien de son avenir.

— Elle ne pense pas à elle, se dit le vieil homme de loi ; elle n’est pas égoïste, comme le prétendait le comte. Madame, reprit-il, votre fils vous remerciera plus tard du sacrifice que vous vous imposez aujourd’hui. Je puis vous affirmer que lord Fautleroy sera très soigneusement élevé et que tout sera fait pour assurer son bonheur. Le comte de Dorincourt sera aussi anxieux de son bien-être que vous pourriez l’être vous-même.

— J’espère encore, dit la pauvre petite maman, d’une voix brisée par l’émotion, que son grand-père aimera Cédric. Le cher enfant est d’une nature affectueuse, et il a toujours été aimé. »

M. Havisam toussa de nouveau pour s’éclaircir le gosier. Il ne s’imaginait pas trop le goutteux et irascible vieux comte aimant quelqu’un ; mais il savait qu’il considérerait comme de son intérêt d’être bienveillant, autant du moins que sa nature le comportait, pour l’enfant qui devait être son héritier. Il savait aussi que si Cédric lui faisait honneur, il en serait fier et lui accorderait tout ce qu’il demanderait ; cependant il se contenta de répondre :

« Lord Fautleroy ne manquera de rien, et c’est en vue de son bonheur que le comte désire que vous habitiez assez près de lui pour le voir fréquemment. »

Le vieil homme de loi ne pensa pas qu’il fût nécessaire de rapporter exactement les expressions du comte, qui n’étaient ni aimables ni même polies, et il préféra présenter ses offres dans un langage plus doux et plus courtois.

Il reçut un léger choc lorsque Mme Errol, ayant demandé à Mary où était Cédric et lui ayant donné l’ordre d’aller le chercher, celle-ci répondit :

« Il est sûrement chez M. Hobbes, assis près du comptoir, au milieu des caisses de cassonade et de biscuit de mer, et causant politique avec lui, selon son habitude. »

Ses inquiétudes lui revinrent. Les fils des gentilshommes anglais n’ont pas coutume de se lier d’amitié avec les épiciers. Ce serait terrible si l’enfant allait avoir de mauvaises manières et des dispositions à aimer la basse compagnie. Une des plus amères humiliations du vieux comte avait été ce penchant de ses deux fils aînés à rechercher les gens au-dessous d’eux. Cet enfant allait-il partager ces fâcheuses dispositions au lieu des bonnes qualités de son père ?

Mais à peine la porte de la chambre se fut-elle ouverte pour livrer passage à Cédric que cette crainte s’évanouit. Il reconnut à l’instant que c’était un charmant enfant, et en effet sa beauté était peu commune. Sa démarche était aisée et gracieuse, et il portait la tête droite avec un brave petit air. Il ressemblait à son père d’une manière frappante, quoiqu’il eût les yeux bruns de sa mère. L’expression de ceux-ci n’était ni craintive ni hardie ; ils peignaient la confiance et l’innocence et regardaient les choses et les gens en face, comme un enfant qui n’a à se défier de personne.

« Vraiment, se dit intérieurement M. Havisam en poursuivant son examen, pendant que Cédric se jetait dans les bras de sa mère, c’est certainement le petit garçon le plus beau, le mieux fait et le plus gracieux que j’aie vu de ma vie.

— Ainsi, c’est le petit lord Fautleroy ? » se contenta-t-il de dire tout haut, ainsi que nous l’avons rapporté.

Cédric, qui ne se doutait pas qu’il fût l’objet d’un examen quelconque, agit à sa manière ordinaire. Après avoir embrassé sa mère, il donna une poignée de main à M. Havisam, comme il avait coutume de le faire avec les rares visiteurs qui venaient chez eux, et répondit à ses questions avec la tranquillité et l’aisance qu’il mettait à répondre à celles de M. Hobbes.

Quelques instants après l’arrivée de Cédric, M. Havisam prit congé de Mme Errol.

« Oh ! Chérie, dit l’enfant à sa mère lorsque le vieil homme de loi fut parti, j’aimerais mieux ne pas être comte ni lord. Aucun des autres garçons n’est ni lord ni comte. Est-ce que je ne peux pas ne pas l’être ? »

Mais il paraît que c’était inévitable, d’après une longue conversation que sa mère et lui eurent ce même jour, tandis que Mme Errol était assise dans son fauteuil au coin du feu, et Cédric à ses pieds en compagnie de Pussy, sa chatte. Par moments, il semblait tout au plaisir de jouer avec elle, comme de coutume ; on n’aurait pas dit, à l’expression de sa figure, qu’il était survenu quelque chose d’extraordinaire dans son existence ; mais dans d’autres toutes ses inquiétudes lui revenaient, et il levait vers sa mère sa petite figure anxieuse, et rouge des efforts qu’il faisait pour faire entrer tant de choses nouvelles dans son esprit.

« Ton père aurait accepté avec joie l’offre du comte, dit Mme Errol, et je serais une mère égoïste si je refusais de te laisser partir. Un petit garçon ne peut pas comprendre toutes les raisons qu’il y a à donner pour agir ainsi ; mais plus tard tu reconnaîtras que j’ai bien fait. »

Cédric secoua la tête.

« Je serai très chagrin de quitter M. Hobbes, dit-il. Il me manquera beaucoup, et je crains de lui manquer aussi. Tous me manqueront, d’ailleurs. »

III

Le lendemain, aussitôt le déjeuner, il se rendit à la boutique d’épicerie dans une grande anxiété.

Il trouva M. Hobbes lisant le journal, ce qui était son occupation favorite, et il s’approcha d’un pas grave. Il sentait qu’il allait porter un coup à son vieil ami en lui disant ce qui était arrivé, et tout en faisant le trajet qui séparait la maison de sa mère de celle de l’épicier, il s’était demandé comment il lui apprendrait toutes ces choses.

« Bonjour ! fit M. Hobbes, de la manière brève qui lui était habituelle.

— Bonjour, monsieur Hobbes, » dit Cédric.

Il ne grimpa pas sur un des barils ou sur un des ballots qui se trouvaient là, comme cela lui arrivait quelquefois ; mais il s’assit humblement sur une caisse de biscuit, et, prenant son genou à deux mains (c’était sa posture favorite), il demeura quelques instants silencieux. Cette manière de faire était si différente de celle qui lui était habituelle qu’elle étonna l’épicier.

« Qu’est-ce qu’il y a ? » dit-il en regardant par-dessus le journal étendu devant lui.

Cédric rassembla tout son courage.

« Monsieur Hobbes, dit-il, vous rappelez-vous ce dont nous avons parlé hier matin ?

— Il me semble, répliqua l’épicier, qu’il était question de l’Angleterre.

— C’est cela, dit Cédric. Mais juste au moment où Mary vint me chercher, vous rappelez-vous ? »

M. Hobbes frotta rudement de sa main droite le derrière de sa tête.

« Est-ce que nous n’en étions pas sur l’aristocratie ?

— Oui, dit Cédric avec un peu d’hésitation, sur l’aristocratie et… sur les comtes.

— Les comtes, c’est vrai ; je me souviens, nous en avons dit quelque chose en effet. »

Cédric se sentit rougir jusqu’à la racine des cheveux. Jamais rien d’aussi embarrassant ne lui était arrivé, et il craignait que ce ne le devînt aussi pour son vieil ami.

« Vous avez dit, reprit-il en faisant effort, que vous ne voudriez pas en avoir un, assis dans votre boutique, sur une de vos caisses de biscuit.

— L’ai-je dit ? répliqua M. Hobbes. Eh bien ! je le dis encore. Qu’il y vienne, et nous verrons !

— Monsieur Hobbes, dit Cédric humblement, il y en a un maintenant, là, sur cette caisse. »

L’épicier bondit sur sa chaise.

« Comment cela ? dit-il.

— Oui, dit Cédric modestement, je suis un comte ou j’en serai un ; je ne veux pas vous tromper. »

M. Hobbes parut très agité. Il se leva vivement.

« L’enfant est fou, se dit-il ; que lui est-il arrivé ? »

Il lui prit la main, et lui tâtant le pouls :

« Comment vous trouvez-vous, mon ami ? dit-il. Avez-vous du mal quelque part ? Y a-t-il longtemps que vous vous sentez ainsi ? »

Il posa sa grosse main sur les cheveux bouclés du petit garçon.

« Je vous remercie, dit Cédric un peu étonné ; je vais très bien. Je n’ai pas de mal à la tête ni ailleurs ; seulement j’ai beaucoup de chagrin de ce que je viens de vous dire là. C’est pour cela que Mary est venue me chercher hier. M. Havisam, qui est un homme de loi, causait avec maman et lui expliquait tout cela quand je suis arrivé. »

M. Hobbes se rassit tout tremblant, et, tirant, de sa poche un ample mouchoir à carreaux, il s’en frotta énergiquement le front.

« Un de nous a eu un coup de soleil, dit-il, en revenant à son idée ; ce n’est pas possible !

— Je vous dis que si, monsieur Hobbes, et nous ferons mieux d’en prendre notre parti. M. Havisam a fait tout le chemin d’Angleterre ici pour nous le dire. C’est mon grand-papa qui l’a envoyé.

— Qui est votre grand-papa ? » demanda l’épicier.

Cédric porta la main à sa poche et en retira un papier, qu’il déplia soigneusement et sur lequel étaient tracées quelques lignes de sa grosse et irrégulière écriture.

« Je n’aurais pas pu me rappeler tous ses noms si je ne les avais pas écrits, » dit-il.

Il lut alors tout haut et lentement :

« John-Arthur Molyneux Errol, comte de Dorincourt. Il demeure dans un château, et même, je crois, dans deux ou trois. Papa était son plus jeune fils, et je n’aurais sans doute pas été un lord et un comte si papa avait vécu, et papa n’aurait pas été un comte non plus si ses deux frères avaient vécu. Mais ils sont tous morts, et alors c’est moi qui dois être lord et comte, et c’est pourquoi mon grand-père m’a envoyé chercher pour demeurer avec lui en Angleterre. »

M. Hobbes semblait avoir de plus en plus chaud, car il soufflait de plus en plus et il épongeait son front de plus en plus énergiquement. Il commençait à comprendre qu’en effet il s’était passé quelque chose d’extraordinaire ; mais en regardant l’enfant assis sur la caisse de biscuit, avec l’innocente et anxieuse expression empreinte dans ses jolis yeux bruns, il vit bien qu’il n’y avait rien de changé en lui, mais qu’il était toujours le même, aimable, beau, brave petit garçon, avec son simple habillement de drap noir et sa cravate ponceau. Alors toutes ses idées sur la noblesse furent bouleversées, surtout à cause de la simplicité ingénue avec laquelle Cédric lui avait donné toutes ces nouvelles, sans se douter de l’importance prodigieuse qu’elles pouvaient avoir.

« Et… et… quel nom m’avez-vous dit qu’était le vôtre ? demanda-t-il.

— C’est Cédric Errol, lord Fautleroy ; c’est ainsi que M. Havisam m’a appelé. Il a dit, quand je suis entré dans la chambre : « Ainsi, c’est le petit lord Fautleroy ? »

— Prodigieux ! » fit l’épicier. C’est l’exclamation qu’il employait quand il était étonné ou échauffé. « Prodigieux ! » Il ne pouvait trouver autre chose à dire pour l’instant.

Cédric parut trouver que c’était tout à fait le mot de la situation. Son respect et son affection pour M. Hobbes étaient si grands qu’il admirait et approuvait toutes ses remarques. Il ne connaissait pas assez le monde pour faire des comparaisons entre l’épicier et d’autres personnes. Les manières de son vieil ami étaient très différentes de celles de sa maman, il s’en était bien aperçu ; mais sa maman était une dame, et il avait quelque idée que les dames ne ressemblaient pas aux messieurs sous ce rapport.

Il regarda l’épicier d’un air pensif.

« L’Angleterre est très loin ? demanda-t-il.

— De l’autre côté de l’océan Atlantique, répondit M. Hobbes.

— C’est ce qui me fait de la peine : peut-être serai-je longtemps sans vous voir ; je n’aime pas à penser à cela.

— Les meilleurs amis doivent se séparer.

— Il y a longtemps que nous le sommes, amis, dit Cédric.

— Presque depuis votre naissance. Vous aviez environ six semaines quand vous fîtes votre première promenade dans les bras de votre nourrice.

— Ah ! remarqua Cédric avec un soupir, je ne pensais guère, à ce moment-là, que je deviendrais un comte !

— Il n’y a donc pas moyen de l’empêcher ? demanda M. Hobbes.

— Je crains que non. Maman dit que papa aurait été bien aise que je le fusse. Mais s’il faut absolument que je sois comte, il y a une chose que je peux essayer de faire ; je peux essayer d’en être un bon, de ne pas devenir un tyran, et si jamais il y a une autre guerre entre l’Angleterre et l’Amérique, j’essayerai de l’arrêter. »

Cette conversation fut longue et sérieuse. Une fois le premier choc reçu, M. Hobbes ne se montra pas aussi farouche qu’on aurait pu s’y attendre. Il essaya de se soumettre aux événements, et avant que l’entrevue eût pris fin il s’y était résigné. Il fit à Cédric de nombreuses questions au sujet de sa nouvelle situation, et comme l’enfant ne pouvait le plus souvent y répondre, il essayait d’y répondre lui-même. Lancé sur le sujet des marquis et des comtes, il expliqua les choses d’une manière qui probablement aurait fort étonné M. Havisam si le digne homme avait été à portée de l’entendre.

IV

Quelques jours après, M. Havisam eut une conversation avec Cédric : une conversation qui amena de temps en temps un sourire sur les lèvres ridées de l’homme de loi et qui lui fit frotter, à plusieurs reprises, son maigre menton avec ses doigts osseux.

Mme Errol ayant été appelée hors du parloir, l’homme de loi et Cédric restèrent ensemble. D’abord M. Havisam se demanda ce qu’il pourrait bien dire à un si petit personnage. Il avait dans l’idée qu’il ferait peut-être bien de le préparer à son entrevue avec son grand-père et au grand changement qui allait avoir lieu dans son existence : car Cédric n’avait pas la moindre idée du sort qui l’attendait en arrivant en Angleterre ; il ne savait même pas encore que sa mère ne devait pas vivre avec lui. On avait pensé qu’il valait mieux lui laisser recevoir le premier choc avant de le lui apprendre.

M. Havisam était assis dans un large fauteuil, d’un côté de la table ; de l’autre était un fauteuil encore plus large. Cédric s’y installa bien au fond, les mains dans ses poches et ses boucles dorées se répandant sur le dossier, imitant de son mieux la pose de M. Hobbes. Tant que sa mère était restée dans la chambre, il avait examiné M. Havisam très attentivement et sans rien dire. Quand Mme Errol fut sortie, il demeura encore quelques instants en silence, comme s’il continuait à étudier le vieil homme de loi, qui, lui, de son côté, étudiait certainement Cédric, toujours se demandant ce qu’il pourrait bien dire à un petit garçon dont les jambes étaient à peine assez longues pour dépasser le coussin du fauteuil.

Ce fut Cédric qui entama la conversation.

« Savez-vous une chose, monsieur ? dit-il ; je ne me doute pas du tout de ce que c’est qu’un comte.

— Vraiment ! dit M. Havisam.

— Non ; et je pense que quand on doit en être un, il faut savoir ce que c’est. Ne trouvez-vous pas ?

— Vous avez raison, répliqua l’homme de loi.

— Voudriez-vous bien, reprit l’enfant respectueusement, prendre la peine de me l’expliquer. — Qui est-ce qui fait les comtes ?

— Un roi ou une reine. Généralement on fait comte un homme qui a rendu quelque grand service à l’État.

— C’est comme le président des États-Unis, alors ? dit Cédric.

— Vos présidents sont élus, je crois ? dit M. Havisam.

— Oui, répondit Cédric avec animation. Quand un homme est très bon, qu’il a accompli de grandes actions, il est nommé président. Alors il y a une procession avec des bannières, des torches, des lanternes, des marches aux flambeaux ; on fait des discours… Je me suis dit quelquefois que je pourrais devenir président, mais je ne m’étais jamais imaginé que je pourrais être comte, — ajouta l’enfant d’un air pensif. — C’est sans doute parce que je n’en avais jamais beaucoup entendu parler, reprit-il avec empressement, de peur de paraître impoli à M. Havisam en ayant l’air de ne pas se soucier de cette dignité ; si je savais ce que c’est, sans doute j’aimerais à l’être.

— C’est tout autre chose qu’un président, dit l’homme de loi.

— Ah ! dit Cédric, alors il n’y a pas de marches aux flambeaux ? »

Havisam croisa sa jambe gauche sur sa jambe droite, rapprocha le bout de ses doigts l’un de l’autre ; c’était sa pose favorite quand il avait à parler affaires : il se disait que le moment était venu de fournir quelques explications à l’enfant.

« Un comte, commença-t-il, est un personnage très important.

— Un président aussi, reprit Cédric. La marche aux flambeaux a cinq milles de long, on tire des fusées et on fait de la musique… M. Hobbes m’a emmené voir cela ; c’était très beau.

— Un comte, reprit l’homme de loi, est généralement de très ancien lignage.

— Qu’est-ce que cela veut dire ?

— De très vieille famille, extrêmement vieille.

— Je crois que je comprends, dit Cédric, enfonçant ses mains plus profondément encore dans ses poches. La marchande qui vend des pommes à l’entrée du parc doit être de très ancien… comment dites-vous ?… lignage. Elle est si vieille que c’est tout au plus si elle peut marcher. Elle a bien cent ans ; et cependant elle reste là quand il pleut. Cela me fait de la peine, et aux autres garçons aussi. Un dimanche on avait donné à Billy, mon camarade de classe, un dollar ; je le priai d’acheter tous les jours à la vieille femme pour deux ou trois sous de pommes, jusqu’à ce qu’il n’eût plus d’argent. Il ne demanda pas mieux, car c’est un très bon garçon ; seulement le jeudi il en avait assez. — Vous comprenez, manger tous les jours des pommes, c’est ennuyeux, si on ne les aime pas beaucoup. — Par bonheur, ce même jour, une dame qui vient quelquefois voir maman m’en donna un, de dollar, et je pus acheter tous les jours des pommes à la marchande, pendant très longtemps, à la place de Billy. La pauvre femme ! cela vous ferait peine de la voir ! Elle dit qu’elle a mal dans ses os, surtout quand il pleut ; elle a un si ancien lig… lignage ! »

M. Havisam demeura quelque peu embarrassé.

« Je crains que vous ne m’ayez pas tout à fait compris, reprit-il. Quand je parle d’ancien lignage, je ne veux pas parler d’âge avancé ; je veux dire que le nom de la famille est connu depuis longtemps ; que depuis des centaines d’années peut-être ce nom a été porté par des personnes qui se sont illustrées dans l’histoire de leur pays.

— Comme George Washington ! dit Cédric, j’ai entendu parler de lui depuis que je suis né, et il était connu bien longtemps encore avant. M. Hobbes dit que son nom ne sera jamais oublié ; c’est à cause de la Déclaration de l’Indépendance et du Quatre Juillet… vous savez, il était très brave.

— Le premier comte de Dorincourt fut créé comte il y a quatre cents ans, dit M. Havisam d’un ton solennel.

— Vraiment ! dit Cédric ; cela fait beaucoup de temps ! Avez-vous dit cela à Chérie ? Cela l’intéresserait beaucoup ! Nous le lui dirons quand elle reviendra : elle aime toujours à entendre des choses curieuses. — Et quelle autre chose a-t-il faite encore pour être comte ?

— Plusieurs des comtes de Dorincourt ont aidé à gouverner l’Angleterre, continua M. Havisam ; d’autres ont été remarquables par leur bravoure et se sont distingués autrefois dans les batailles.

— J’aimerais à faire comme eux, s’écria Cédric : papa était soldat et très brave — brave comme George Washington. — Peut-être est-ce à cause de cela qu’il aurait été comte, s’il n’était pas mort. Je suis heureux de savoir que les comtes sont braves ; c’est très beau d’être brave. Autrefois, quand j’étais petit, j’avais peur si je me trouvais tout seul, le soir, sans lumière ; mais quand j’entendis parler de George Washington et de sa bravoure, et de celle des soldats de la Révolution, cela me guérit.

— Il y a un grand avantage à être comte, dit M. Havisam lentement, et en observant l’effet que ses paroles allaient produire sur l’enfant ; généralement les comtes sont très riches.

— C’est une bonne chose, dit innocemment Cédric. J’aimerais bien à être riche.

— Ah ! Et pourquoi ? demanda M. Havisam.

— C’est que, répliqua l’enfant, il y a tant de choses qu’on peut faire avec de l’argent ! Ainsi, par exemple, la marchande de pommes : eh bien ! si j’étais très riche, je pourrais lui acheter une petite tente, avec un petit poêle pour s’installer l’hiver, et, chaque fois qu’il pleuvrait, je lui donnerais un dollar, de manière à ce qu’elle ne soit pas obligée de sortir et qu’elle puisse rester chez elle à se chauffer. Je lui donnerais aussi un châle pour que ses os ne lui fassent plus tant mal. Ce doit être très pénible quand vos os vous font souffrir ; si elle avait toutes ces choses, je suis sûr que les siens ne lui feraient plus de mal du tout.

— Hum ! fit l’homme de loi, et que feriez-vous encore si vous étiez riche ?

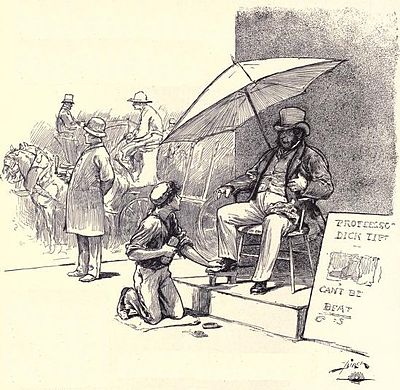

— Naturellement, d’abord, j’achèterais à Chérie toutes sortes de belles choses : des nécessaires, des éventails, des dés d’or et des bagues, et une voiture pour qu’elle ne soit plus obligée d’attendre les tramways quand elle sort. Si elle aimait les robes de soie roses ou bleues, je pourrais lui en acheter aussi ; seulement elle n’aime que les noires… Mais au fait, ce serait bien plus simple, je la conduirais dans les plus grandes boutiques et je lui dirais de choisir. — Il y a aussi Dick…

— Qui est Dick ? demanda M. Havisam vivement intrigué.

— C’est un garçon qui cire les bottes des passants, et il y est très habile. Il est installé là-bas, au coin de la place. Je le connais depuis des années et des années. Une fois, étant tout petit, je me promenais avec Chérie. Elle m’avait acheté une belle balle qui rebondissait ; voilà qu’en traversant la rue ma balle tombe et se met à sauter et à rebondir au milieu des voitures. Moi je commence à pleurer, — j’étais tout petit dans ce temps-là. — Dick était occupé à faire reluire les souliers d’un monsieur ; il s’écrie : « Attendez ! » Il s’élance entre les chevaux et les voitures, il rattrape la balle, l’essuie avec sa jaquette et me la tend en disant : « Tenez, jeune homme ! » Maman l’admira beaucoup et moi aussi, et depuis ce jour, quand nous allons de ce côté-là, nous lui parlons toujours ; nous lui demandons comment vont les affaires ; la dernière fois, il nous a dit qu’elles étaient mauvaises.

— Et que voudriez-vous faire pour lui ? demanda M. Havisam en souriant et en frottant son menton.

— Je voudrais lui acheter une petite boutique, c’est-à-dire une estrade, avec une chaise dessus, pour asseoir ses pratiques, comme le cireur de bottes qui est là-bas à la porte du parc, et qui est si bien installé, lui. Il y a un parapluie au-dessus de la chaise, et c’est très commode quand il pleut ou quand il fait grand soleil. Je lui achèterais aussi des brosses neuves, et puis des habits, et comme cela il serait très heureux. Il me disait l’autre jour : « Tout ce que je désirerais, ce serait de trouver quelqu’un qui pût me prêter quelques dollars. »

Et Cédric continua à parler encore de Dick, persuadé, dans son innocence et sa simplicité, que le vieux monsieur prenait autant d’intérêt à son ami qu’il en prenait lui-même. En vérité, M. Havisam commençait à se sentir captivé, quoique ce ne fût pas précisément par ce qui regardait le petit décrotteur et la marchande de pommes, mais simplement par le petit garçon, dont la tête bouclée s’appuyait sur le dossier du fauteuil placé en face de lui, toute pleine de projets pour les autres et s’oubliant complètement lui-même.

« Mais pour vous, que désireriez-vous si vous étiez riche ? lui dit-il.

— Oh ! beaucoup de choses ! D’abord je donnerais à Mary un peu d’argent pour Brigitte : c’est sa sœur ; elle a douze enfants et un mari qui n’a pas d’ouvrage. Quand elle vient ici, elle pleure. Chérie lui donne à emporter des habits, des provisions, et elle est bien contente, ce qui n’empêche pas qu’elle pleure encore plus fort. Je pense aussi que M. Hobbes serait bien aise d’avoir une montre avec une chaîne d’or, et puis une pipe en écume de mer. »

En ce moment la porte s’ouvrit et Mme Errol rentra.

« Je suis fâchée d’avoir été obligée de vous laisser si longtemps seul, dit-elle à M. Havisam ; mais une pauvre femme qui est dans le chagrin est venue me voir…

— Lord Fautleroy m’a tenu compagnie ; il m’a entretenu de quelques-uns de ses amis et de ce qu’il voudrait faire pour eux s’il était riche et maître de son argent.

— Brigitte est l’une de ces personnes, et c’est à elle que je viens de parler dans la cuisine. Son mari a une fièvre rhumatismale, et elle se trouve dans la misère. »

Cédric glissa vivement en bas du fauteuil.

« Je vais aller la voir, dit-il, et lui parler de Michel. Il est très complaisant quand il n’est pas malade, ajouta-t-il en s’adressant à M. Havisam, et très habile. Une fois, il m’a fait une épée de bois ; il a beaucoup de talent, oh ! oui, beaucoup. »

Et il quitta la chambre en courant.

« Dans la dernière entrevue que j’ai eue avec le comte, dit M. Havisam après quelques instants d’hésitation, Sa Seigneurie m’a donné des instructions… Afin que son petit-fils envisage avec un certain plaisir la perspective de sa vie future en Angleterre, et aussi afin de le bien disposer pour son grand-père, le comte m’a ordonné de satisfaire tous ses désirs et de lui faire savoir que c’était lui, le comte de Dorincourt, qui m’en fournissait les moyens. Sûrement Sa Seigneurie n’a pas prévu quels seraient les souhaits que formerait son petit-fils ; n’importe ! il m’a ordonné de m’y conformer, et puisque lord Fautleroy veut secourir cette pauvre femme… »

Dans cette occasion, pas plus que dans d’autres, il ne répétait exactement les paroles du comte, qui auraient laissé beaucoup à désirer sous le rapport de l’amabilité et de la courtoisie.

« Faites comprendre à mon petit-fils, avait dit celui-ci, que je peux lui donner tout ce qu’il désire. Qu’il voie ce que c’est que d’être le petit-fils du comte de Dorincourt. Achetez-lui tous les objets qui lui feront envie. Qu’il ait toujours de l’argent dans ses poches et qu’il sache bien que c’est son grand-père qui le lui donne. »

Les motifs du comte étaient loin d’être élevés ; mais la mère de Cédric avait une nature trop droite et trop affectueuse pour les soupçonner. Sans s’apercevoir du profond égoïsme qui se cachait sous ces apparences généreuses, elle se dit qu’il était naturel qu’un homme âgé, seul, malheureux, qui avait perdu tous ses enfants, cherchât, par de bons procédés, à gagner l’affection et la confiance de l’unique rejeton qui lui restât. De plus, elle était heureuse de penser que le premier effet de la fortune étrange et soudaine qui venait de tomber sur son petit garçon, serait de venir en aide à une pauvre femme à laquelle elle s’intéressait et qui avait tant besoin de secours.

« Oh ! s’écria-t-elle, toute rougissante de joie, c’est très bon de la part du comte ! Cédric va être si heureux ! Il a toujours beaucoup aimé Brigitte et Michel, qui sont tout à fait méritants. J’ai souvent souhaité pouvoir les aider un peu plus que je ne le faisais. Michel est un excellent ouvrier, quand il est en bonne santé ; mais il a été longtemps malade ; il lui a fallu des médicaments, une bonne nourriture, des vêtements chauds, ce qui a épuisé leurs ressources. Lui et Brigitte sauront ménager ce qu’on leur donnera. »

M. Havisam mit sa main osseuse dans sa poche et en tira un large portefeuille. Un sourire bizarre se jouait sur sa figure. La vérité est qu’il se demandait ce que penserait le riche, orgueilleux et égoïste lord quand il apprendrait quel avait été le premier désir de son petit-fils, et quand son envoyé lui dirait comment avait été dépensé le premier argent qui lui aurait été donné en son nom.

« Madame, dit-il tout haut, vous savez que le comte est extrêmement riche. Si vous voulez bien rappeler votre fils, je lui donnerai, avec votre permission, ces cinq livres (environ cent vingt-cinq francs) pour ces pauvres gens.

— Cinq livres ! s’écria Mme Errol ; ce sera la richesse pour eux. C’est à peine si je peux croire à pareil bonheur.

— Il est pourtant très réel, » reprit M. Havisam avec son sourire compassé ; et il ajouta d’un ton important : « Un changement considérable vient d’avoir lieu dans l’existence de votre fils, et un grand pouvoir reposera dans ses mains.

— Un grand pouvoir ! répéta la mère, et il est si petit ! Comment lui apprendrai-je à en bien user ? Cette pensée m’effraye. Mon cher petit Cédric… ! »

L’homme de loi toussa de nouveau légèrement ; son vieux cœur endurci était ému par le regard anxieux et timide de la jeune femme.

« Je crois, madame, dit-il, autant que j’en peux juger par mon entrevue de ce matin avec Sa Seigneurie, que le futur comte de Dorincourt pensera aux autres encore plus qu’à lui-même. Il n’est encore qu’un enfant, mais il me semble qu’on peut se fier à lui. »

Cédric rentrait en ce moment dans le salon.

« Ce sont des douleurs rhum… rhumatismales, à ce que raconte Brigitte, dit-il, et il paraît que ce sont des douleurs terribles. Et Michel voit bien qu’ils ne vont pas pouvoir payer le loyer, et cela rend les douleurs encore plus fortes. Au moins si Patty avait une robe propre, comme dit Brigitte, elle pourrait aller en journée et gagner quelque chose pendant que son père est malade ; mais elle n’a que des loques à se mettre. »

La figure de l’enfant était très anxieuse en parlant ainsi.

« Chérie dit que vous me demandez, monsieur, ajouta Cédric à qui sa mère venait de dire quelques mots.

— Le comte de Dorincourt… » commença l’homme d’affaires ; mais il s’arrêta, un peu embarrassé, de ce qu’il avait à dire, ou du moins de la manière de le dire, et jeta un coup d’œil involontaire à Mme Errol.

Celle-ci s’agenouilla vivement sur le tapis, comme pour se mettre mieux à la portée de son fils, et jetant tendrement ses bras autour de lui :

« Cédric, lui dit-elle, le comte est ton grand-papa, le propre papa de ton père. Il est très, très bon, il t’aime et il désire que tu l’aimes, en remplacement de tous ses enfants qui sont morts. Son plus grand désir est de te rendre heureux et de rendre tout le monde heureux autour de lui. Il est très riche, il peut te donner tout ce que tu désires. Il l’a dit à M. Havisam, à qui il a remis beaucoup d’argent pour toi. Tu peux donner un peu de cet argent à Brigitte, afin qu’elle puisse payer son loyer et acheter à Michel ce dont il a besoin. N’en es-tu pas bien content, hein ? » ajouta-t-elle en déposant un tendre baiser sur les joues rondes de l’enfant, où la joie causée par l’annonce de ces richesses inattendues et arrivées si à propos avait fait monter des couleurs plus éclatantes que de coutume.

Cédric regarda successivement sa mère et l’homme de loi.

« Puis-je avoir cet argent maintenant ? s’écria-t-il ; puis-je le donner tout de suite à Brigitte ?… Elle va partir. »

M. Havisam lui tendit les cinq pièces d’or.

Cédric s’élança hors de la chambre.

« Brigitte, l’entendit-on s’écrier en se précipitant dans la cuisine, Brigitte, attends un instant : voici de l’argent ; tu pourras payer ton loyer ; mon grand-papa me l’a envoyé. C’est pour toi et pour Michel.

— Oh ! monsieur Cédric, s’écria la pauvre femme, à demi suffoquée par la surprise et par la joie ; cinq livres ! cinq livres ! Savez-vous que cela fait vingt-cinq dollars ! Je ne peux pas accepter tout cela sans la permission de votre maman.

— Je vous demande pardon, il faut que j’y aille, » dit en souriant Mme Errol ; et elle quitta le salon, laissant M. Havisam seul.

« Elle a pleuré ! s’écria Cédric en rentrant impétueusement dans la chambre quelques instants après, elle a pleuré ; mais elle a dit que c’était de joie. Je n’avais jamais vu personne pleurer de joie. Mon grand-papa est très bon. C’est bien plus agréable d’être comte que je ne le croyais, beaucoup plus agréable. Je suis content de l’être ! »

V

Le lendemain de ce jour, M. Havisam put reconnaître que, quoique Cédric prêtât à certains sujets plus d’attention sérieuse que n’en donnent habituellement les enfants, il ne cédait pas sa part aux autres quand il était question de jeu.

Comme son coupé tournait le coin de la rue, il aperçut un groupe de petits garçons fort excités. Deux d’entre eux s’étaient défiés à la course, et l’un des compétiteurs était précisément Sa Seigneurie, le petit lord Fautleroy. Cédric faisait à lui tout seul, par ses clameurs, plus de bruit que tous ses compagnons. Son camarade et lui, rangés sur la même ligne ; une jambe en avant, attendaient le signal du départ.

« Un ! glapit celui qui devait le donner ; deux ! trois ! En avant ! »

M. Havisam fit arrêter sa voiture et se pencha à la portière avec un singulier sentiment d’intérêt et de curiosité. Il ne se rappela pas avoir jamais vu de petites jambes chaussées de bas rouges s’agiter avec autant de vélocité que les petites jambes de Sa Seigneurie, pendant que, les poings fermés et les cheveux au vent, elles couraient sur la piste.

« Hourra ! hourra ! Errol ! criaient les autres garçons en dansant et en poussant des acclamations ; hourra ! Billy ! » car Billy, celui dont Cédric avait parlé à M. Havisam, au sujet de la marchande de pommes, était son rival dans cette occasion.

« Je crois vraiment qu’il va gagner la course, se dit l’homme de loi. » La manière dont les jambes rouges battaient le pavé, les cris des enfants, les efforts de Billy, dont les jambes brunes n’étaient pourtant pas à mépriser, avaient produit en lui un certain excitement.

« Je ne peux pas m’empêcher d’espérer qu’il va gagner, » ajouta-t-il.

À ce moment, les cris et les clameurs redoublèrent, ainsi que les danses et les sauts. D’un dernier élan, le futur comte de Dorincourt venait d’atteindre le candélabre de becs de gaz qui servait de but, juste deux secondes avant que Billy lui-même le touchât.

« Trois hourras pour Cédric ! s’écria la troupe bruyante ; trois hourras pour Cédric Errol ! »

M. Havisam sortit sa tête entièrement de la fenêtre du coupé, et avec un de ces sourires secs avec lesquels il tâchait d’éclaircir sa physionomie :

« Bravo ! lord Fautleroy ! » s’écria-t-il.

Et M. Havisam donna l’ordre au cocher de repartir.

Comme la voiture s’arrêtait devant la maison de Mme Errol, l’homme de loi vit venir, bras dessus, bras dessous, le vainqueur et le vaincu, suivis par la bande bruyante. Le teint de Cédric était très animé ; ses yeux brillaient encore plus que de coutume, et les boucles de ses cheveux se collaient sur son front humide.

« Je suis sûr que j’ai gagné parce que mes jambes sont un peu plus longues que les tiennes, disait-il à Billy, afin de lui rendre sa défaite moins amère ; oui, ce doit être à cause de cela, car tu cours aussi bien que moi. Je suis plus vieux que toi d’abord : j’ai trois jours de plus ; cela me donne un avantage. C’est quelque chose, trois jours ! »

Cédric avait une manière à lui, et qui lui était inspirée par son cœur, de mettre les gens à leur aise. Même dans la première joie du triomphe, il se disait que le battu pouvait n’être pas aussi satisfait que lui et aimerait à penser qu’il pourrait être gagnant à son tour. Il réussit si bien à consoler Billy de sa défaite, qu’un sourire se montra bientôt sur la figure de celui-ci, qui d’abord avait paru très vexé d’avoir été vaincu, et qu’il ne tarda pas à recommencer ses fanfaronnades, comme c’était assez son habitude, et comme si c’était lui qui venait de remporter la victoire.

VI

Plus M. Havisam voyait le petit lord et plus il se sentait subjugué par lui. Il pensait au vieux comte de Dorincourt assis dans la grande, sombre et splendide chambre de son château appelée la bibliothèque, malade, souffrant de la goutte et seul : entouré par le luxe et la grandeur, servi par un grand nombre de domestiques, mais n’ayant personne, près de lui pour l’aimer, parce que, dans tout le cours de sa longue vie, il n’avait réellement aimé personne que lui-même ; qu’il s’était toujours livré à ses goûts, à ses plaisirs et à ses penchants, sans jamais se soucier des goûts, des plaisirs, des penchants ou même des besoins de personne. Ses immenses richesses et le pouvoir que lui donnaient son nom et son rang élevé dans l’État lui avaient toujours semblé des avantages qui lui étaient départis pour le simple agrément du « Comte de Dorincourt », et pour qu’il en usât selon son bon plaisir. Maintenant qu’il était vieux, il ne lui restait, de sa vie passée que la maladie, une irritabilité extrême et un grand mépris pour le monde, qui le lui rendait bien. Il pouvait, il est vrai, remplir son château avec des hôtes de choix ; il pouvait donner de grands dîners et de splendides parties de chasse ; mais il savait que ceux mêmes qui se rendaient à ses invitations ne trouvaient aucune satisfaction à se trouver en face de son visage renfrogné et qu’ils redoutaient ses sarcasmes : car il avait toujours eu une langue piquante et il aimait à railler les gens, à les intimider et à leur faire sentir son pouvoir.

En regard du hautain gentilhomme, formant un contraste parfait avec lui, M. Havisam se représentait l’aimable, gai, ouvert petit garçon qui, quelques jours auparavant, était assis au fond du grand fauteuil, en face de lui, lui racontant à sa généreuse et innocente manière l’histoire de ses amis, Dick, Brigitte, la marchande de pommes. Il pensait aux immenses revenus, aux magnifiques propriétés et au pouvoir pour le bien et pour le mal qui, avec le temps, devaient tomber dans ses petites mains, et il disait :

« Cela fera une fameuse différence ! une fameuse différence ! »

Le sentiment qu’eut Cédric des avantages qu’il y avait à être comte augmenta encore la semaine suivante. Il lui était pour ainsi dire impossible de concevoir un désir qu’il ne pût réaliser, et il s’empressa de le faire avec une satisfaction et une simplicité qui amusèrent beaucoup le vieil homme de loi. Pendant la semaine qui précéda leur départ pour l’Angleterre, ils firent des choses assez singulières et auxquelles l’envoyé du comte n’était certes pas préparé. Ce digne gentleman se rappela longtemps le matin où il accompagna Sa petite Seigneurie. dans une visite à Dick, et l’après-midi où Cédric étonna si fort la marchande de pommes — d’ancien lignage — en s’arrêtant devant son éventaire et en lui apprenant qu’elle allait avoir un châle, une tente, un poêle, et de plus une somme d’argent qui sembla à la bonne femme tout à fait considérable.

« Car je vais aller en Angleterre pour être un lord, dit l’enfant avec simplicité, et je n’aimerais pas à penser que vos os vous font mal, chaque fois qu’il pleut. Mes propres os ne me font pas de mal, et je ne m’imagine peut-être pas très bien ce qu’on éprouve dans ce cas-là ; mais cela ne m’empêche pas de sympathiser avec vous de tout mon cœur, et j’espère que vous serez mieux maintenant.

« C’est une très bonne femme, dit-il à M. Havisam en quittant la propriétaire du futur établissement, à peine revenue de sa surprise et ne pouvant croire à cette fortune inespérée ; c’est une très bonne femme. Une fois que je tombai et que je me fis mal au genou, elle me donna une pomme pour rien. Je me le suis toujours rappelé. On se rappelle toujours quand quelqu’un a été bon pour vous. »

Il n’était jamais entré dans son excellent, simple et honnête petit esprit qu’on pût être ingrat.

L’entrevue avec Dick fut tout à fait émouvante. Les affaires du petit décrotteur étaient dans le plus triste état ; ses brosses étaient usées, et il n’avait pas le moyen de les remplacer. Quand Cédric lui annonça, de son petit ton doux et tranquille, et sans prendre le moins du monde un air important, qu’il allait lui fournir de quoi s’établir d’une manière tout à fait confortable, la surprise rendit le pauvre garçon presque muet. En apprenant que son jeune ami était lord et menaçait de devenir comte, il demeura saisi de stupeur et resta quelques instants la bouche et les yeux ouverts, pendant que sa casquette roulait par terre sans qu’il s’en aperçût. En la ramassant, il poussa une exclamation dont le sens échappa à M. Havisam, mais que Cédric comprit mieux.

« Non, répondit-il, je ne suis pas fou ; M. Hobbes a cru comme vous ; il s’est imaginé que j’avais perdu la tête, mais rien n’est plus vrai que ce que je vous dis. D’abord j’étais un peu fâché de penser que j’étais lord et que je serais comte ; mais depuis que j’en ai usé, je trouve que c’est très agréable. C’est mon grand-père qui est comte maintenant, et il a dit qu’il voulait faire tout ce qui me ferait plaisir. Il est très bon, quoique comte, et il m’a envoyé beaucoup d’argent par M. Havisam. »

La fin de l’histoire fut que Cédric remit à Dick la somme nécessaire pour acheter les objets qu’il ambitionnait, à savoir : l’estrade, la chaise, le parapluie, les brosses, et une demi-douzaine de pots de cirage. Cédric y joignit des habits et une casquette pour remplacer la sienne, qui avait subi bien des orages, sans compter son dernier plongeon dans le ruisseau. Le pauvre garçon ne pouvait pas plus croire à son bonheur que la marchande de pommes — d’ancien lignage — ne pouvait croire au sien. Ses jambes flageolaient, il regardait son petit bienfaiteur d’un air tout effaré. Pourtant, quand Cédric eut glissé un billet entre ses doigts, il comprit qu’il n’avait pas rêvé, comme il avait été un instant tenté de le croire.

« Adieu, dit le petit lord en lui donnant une poignée de main, adieu ! et, quoiqu’il fît tous ses efforts pour parler fermement, il y avait un petit tremblement dans sa voix, de même qu’il y avait quelque chose qui troublait ses grands yeux bruns ; j’espère que le commerce ira bien. Je suis fâché d’être obligé de partir et de vous quitter, mais peut-être reviendrai-je pour vous voir quand je serai comte. Écrivez-moi, je vous en prie, car nous serons toujours bons amis. Si vous le faites, voici l’adresse qu’il vous faudra mettre sur la lettre : Lord Fautleroy, car mon nom n’est plus Cédric Errol tout court. Adieu, Dick ! »

Dick cligna aussi ses paupières, qui étaient humides comme celles de Cédric. Le pauvre garçon aurait été bien embarrassé d’exprimer ce qu’il sentait, s’il l’avait essayé. Peut-être est-ce à cause de cela qu’il ne l’essaya pas et qu’il se contenta d’agiter ses paupières et d’avaler une espèce de grosse boule qu’il avait à la gorge et qui l’étouffait.

« Je suis bien fâché, moi aussi, que vous partiez, dit-il enfin d’une voix étranglée, — et il cligna des yeux de nouveau pour faire disparaître ce qui lui obscurcissait la vue, — bien fâché ! »

Puis il regarda M. Havisam, et touchant sa casquette :

« C’est un petit garçon bien… bien extraordinaire, ajouta-t-il ; merci, monsieur, de l’avoir amené ici, et aussi de ce que vous avez fait. Oui, c’est un petit garçon bien extraordinaire… »

Et quand M. Havisam et le petit lord prirent congé de lui, Dick, la grosse boule dans sa gorge, toujours prête à l’étouffer, et ses yeux toujours brouillés par la petite larme qui s’était attachée à ses paupières et qu’il s’obstinait à ne pas essuyer, comme s’il ne s’apercevait pas de sa présence, Dick les suivit du regard jusqu’à ce que la mince silhouette de Cédric eût disparu, ainsi que celle du grave personnage qui l’accompagnait.

Jusqu’au jour du départ, Sa Seigneurie passa la plus grande partie de son temps dans la boutique de M. Hobbes. Une amére tristesse avait envahi l’épicier ; il était très abattu. Quand son jeune ami lui apporta en triomphe la montre et la chaîné d’or qu’il voulait lui offrir comme souvenir, M. Hobbes ne sut pas comment remercier. Il posa la petite boîte sur son large genou et se moucha plusieurs fois bruyamment.

« Il y a quelque chose d’écrit à l’intérieur, dit Cédric ; j’ai dit moi-même ce qu’il fallait mettre : « Lord Fautleroy à son plus vieil ami, M. Hobbes. » Quand vous lirez ces mots, vous penserez à moi. J’aurais du chagrin si vous m’oubliiez. »

M. Hobbes se moucha de nouveau et encore plus énergiquement.

« Il n’y a pas de danger que je vous oublie, dit-il d’une voix un peu saccadée, comme Dick l’avait fait. J’espère que vous ne m’oublierez pas non plus, quand vous serez là-bas, avec vos lords et vos seigneuries.

— Je ne vous oublierai pas, n’importe avec qui je me trouverai, dit le petit lord ; j’ai passé avec vous mes meilleures journées, du moins quelques-unes des meilleures. J’espère qu’un jour vous viendrez me voir. Je suis sûr que mon grand-papa sera très heureux de vous connaître. Peut-être il vous écrira pour vous en prier, quand je lui aurai parlé de vous. Vous ne lui en voudrez pas trop d’être un comte ; je veux dire vous ne refuseriez pas de venir, s’il vous y invitait, à cause de cela ?

— J’irais pour vous, » répliqua M. Hobbes gracieusement.

Ainsi il sembla arrêté entre eux que, si l’épicier recevait une pressante invitation du comte pour venir passer quelques mois à Dorincourt, il mettrait de côté ce qu’il appelait ses sentiments républicains et s’empresserait de faire sa valise.

VII

Enfin tous les préparatifs de départ prirent fin, et l’heure arriva où la voiture qui devait mener les voyageurs au bateau s’arrêta devant la porte. Alors un singulier sentiment d’isolement enveloppa le petit garçon. Sa maman s’était enfermée quelques instants dans sa chambre. Quand elle en sortit, ses yeux étaient brillants et humides, et sa bouche tremblait. Cédric alla à elle ; elle se pencha vers lui : il lui jeta les bras autour du cou, et ils échangèrent des baisers. Il savait bien que quelque chose les rendait tristes tous les deux, quoiqu’il ne pût pas dire ce que c’était ; mais il murmura tendrement à l’oreille de sa mère :

« Nous aimions bien tous deux cette petite maison, Chérie, nous l’aimions bien ; nous l’aimerons toujours, n’est-ce pas ?

— Oui, oui, mon amour, répondit-elle en embrassant Cédric ; oui, mon amour. »

Ils montèrent alors dans la voiture. Le petit lord s’assit tout près de sa mère, jeta un dernier regard sur la maison, puis il s’enfonça au fond de la banquette et demeura silencieux.

Quelques instants après, ils étaient sur le pont du steamer, au milieu du bruit et de la confusion. Des omnibus, des voitures de toutes sortes, amenaient des passagers, qui faisaient décharger leurs bagages. Les commissionnaires s’empressaient de les enlever et de les porter sur le bateau ; d’autres voyageurs se hâtaient d’accourir, pressés par l’heure et agités de la crainte d’arriver trop tard ; les marins déroulaient des cordages ; les officiers donnaient des ordres ; des messieurs et des dames, des enfants avec leur bonne, qui étaient venus dire adieu à des amis en partance, allaient et venaient sur le pont ; quelques-uns riaient et babillaient gaiement ; d’autres, et c’était le plus grand nombre, tristes et silencieux, essuyaient leurs yeux avec leur mouchoir. Cédric trouvait tout cela intéressant. Il regardait les piles de cordes enroulées, les voiles repliées, les mâts qui touchaient presque le ciel bleu, et il commençait à faire des plans pour causer avec les marins quand on serait en mer, et pour les interroger au sujet des pirates.

Tout en formant ce projet, il suivait des yeux les derniers préparatifs du départ, penché sur le parapet du pont. Il s’amusait beaucoup de ce tumulte inaccoutumé, des cris des marins et des commissionnaires, lorsqu’il remarqua qu’un léger mouvement se produisait dans un groupe à quelques pas. Quelqu’un cherchait à se frayer passage pour arriver jusqu’à lui. C’était un garçon de quatorze ou quinze ans, qui tenait à la main quelque chose de rouge. Cédric eut bientôt reconnu Dick. Celui-ci s’élança presque hors d’haleine vers le petit lord, aussitôt qu’il l’eut aperçu.

« J’ai couru tout le temps, dit-il, pour vous voir encore une fois. Je voulais vous donner ceci, que j’ai acheté avec ce que j’ai gagné hier, continua-t-il en montrant l’objet qu’il avait à la main. Vous le porterez quand vous serez là-bas, sur la mer. J’ai perdu le papier qui l’enveloppait pendant que je m’efforçais de passer entre ces gens là-bas. Qu’est-ce qu’ils avaient besoin de m’empêcher d’avancer ? C’est un mouchoir. »

Dick débita ce discours tout d’une haleine. Une cloche sonna ; il fit un saut en arrière et disparut parmi la foule des passagers avant que Cédric eût eu le temps de placer un mot.

Un instant après, l’enfant l’aperçut au milieu du flot des visiteurs qui étaient venus dire un dernier adieu à leurs amis, et qui se dirigeaient vers la passerelle réunissant le bâtiment au quai, car la cloche venait de donner le signal du départ :

« Adieu ! s’écria encore Dick tout haletant, adieu ! Portez-le quand vous serez sur la mer ! »

En parlant ainsi, il s’élança sur la passerelle, et sauta sur le quai en agitant son chapeau.

Cédric avait déplié le mouchoir, qu’il regardait avec admiration. Il était de soie rouge, et orné de fers à cheval imprimés en couleur plus foncée.

Le tumulte et la confusion étaient à leur comble ; ceux qui étaient sur les quais criaient au revoir à leurs amis qui allaient partir, et ceux-ci leur répondaient non moins bruyamment.

« Au revoir ! au revoir ! entendait-on de tous côtés. Ne nous oubliez pas ; écrivez-nous à Liverpool. Adieu, adieu ! »

Le petit lord se pencha sur le garde-fou, et faisant flotter le mouchoir de soie rouge :

« Au revoir, Dick, cria-t-il, au revoir ! Je vous remercie, Dick ! je vous remercie ! »

Le gros steamer commence à se mouvoir ; les passagers et leurs amis continuent à pousser des acclamations, et la mère de Cédric tire son voile sur ses yeux. Cela lui fait de la peine de quitter sa patrie pour aller habiter un pays qu’elle ne connaît pas. Tous les passagers se penchent sur la balustrade pour envoyer un dernier adieu à leurs amis. Pour Dick, il ne voit que la gentille petite figure de Cédric et ses cheveux dorés et brillants soulevés par la brise. Il n’entend rien que la douce et affectueuse voix d’enfant qui répète : « Au revoir, Dick ! » tandis que le petit lord Fautleroy quitte lentement le lieu de sa naissance pour se diriger vers la terre inconnue de ses ancêtres, que son père a quittée presque en banni.

VIII

Ce fut pendant le voyage que la mère de Cédric lui apprit qu’ils ne devaient pas vivre tous deux dans la même maison. L’enfant eut d’abord quelque peine à le comprendre ; mais quand il en fut bien convaincu, son chagrin fut si grand que M. Havisam reconnut combien le comte avait été bien inspiré en faisant des arrangements pour que Mme Errol pût vivre près de son fils et le voir souvent. Il était visible qu’il n’eût pas supporté une séparation plus complète ; mais sa mère s’y prit avec tant de tendresse et de douceur qu’au bout de quelque temps l’impression de profonde tristesse qu’il avait reçue d’abord se dissipa.

« La maison que je dois habiter est tout près du château, ne cessait-elle de répéter, chaque fois que le sujet revenait sur le tapis ; à une très petite distance de celle que tu habiteras toi-même ; tu pourras venir me voir tous les jours, et nous serons si heureux pendant ces moments-là ! Tu auras tant de choses à me raconter ! Le château de Dorincourt est très beau ; ton papa m’en a parlé bien souvent. Il l’aimait beaucoup, et tu l’aimeras de même.

— Je l’aimerais encore bien mieux si vous étiez avec moi, » dit Sa petite Seigneurie, pendant qu’un soupir s’échappait de son pauvre cœur oppressé.

Il ne pouvait que se sentir fort troublé par un si bizarre état de choses qui mettait sa « Chérie » dans une maison et lui dans une autre.

Le fait est que Mme Errol n’avait pas jugé à propos de lui dire pourquoi ces arrangements avaient été pris.

« J’aimerais mieux qu’il n’en sût rien, dit-elle à M. Havisam, il ne le comprendrait pas ; il en serait seulement choqué et peiné, et je suis sûr que ses sentiments pour son grand-père seront plus affectueux s’il ne sait pas que le comte me déteste si profondément. Il n’a jamais connu la haine ou même la dureté, ni par lui-même ni par les autres, et ce serait un coup bien rude pour lui d’apprendre que quelqu’un peut me haïr. Il a un petit cœur si tendre et il m’aime tant ! Il vaut mieux pour le comte qu’on ne lui parle pas de cela avant qu’il soit plus âgé. Quoique Cédric ne soit qu’un enfant, la connaissance des sentiments que me porte son grand-père mettrait une barrière entre son petit-fils et lui. »

Ainsi l’enfant sut seulement que quelques mystérieuses raisons nécessitaient cette séparation ; qu’il était encore trop jeune pour les comprendre et qu’on les lui expliquerait un peu plus tard. Mais ce n’étaient pas les raisons de cette détermination qui le touchaient ; c’était la détermination elle-même ; néanmoins, après beaucoup de causeries avec sa mère, où celle-ci s’efforça de le conforter en plaçant devant lui le côté agréable de la perspective, l’autre s’affaiblit peu à peu. Cependant M. Havisam le surprit plus d’une fois, assis dans une attitude pensive, regardant gravement la mer, et plus d’une fois aussi il entendit un profond soupir s’échapper de ses lèvres enfantines.

« Je n’aime pas cet arrangement, dit-il au messager du comte, un jour qu’il causait sérieusement avec lui sur le sujet qui lui tenait si fort au cœur ; oh ! non, je ne l’aime pas du tout ; mais il y a comme cela beaucoup d’ennuis et de chagrins dans ce monde qu’il faut savoir supporter. Mary le disait ; M. Hobbes aussi, et Chérie désire que j’aille vivre avec mon grand-papa, parce que, voyez-vous, tous ses enfants sont morts et qu’il est très triste. Cela rend un homme bien malheureux quand il a perdu tous ses enfants ; aussi j’irai avec lui. »

Une des choses qui charmaient toujours les gens qui étaient en relation avec Sa petite Seigneurie, c’est le sage petit air qu’elle prenait quand elle se livrait à la conversation. Combiné avec des remarques au-dessus de son âge et avec l’expression d’innocence peinte sur sa ronde petite figure, cet air était irrésistible. Quand le beau petit garçon au teint rosé et aux boucles ondoyantes s’asseyait gravement, et, frottant ses mains potelées, se mettait à converser sérieusement, c’était une joie pour ceux qui l’écoutaient. Peu à peu, M. Havisam lui-même en était arrivé à prendre beaucoup de plaisir et d’amusement dans sa société.

« Et alors, vous allez tâcher d’aimer le comte ? dit-il, en réponse au propos que nous avons rapporté.

— Bien sûr, dit Sa Seigneurie. C’est mon grand-père, et naturellement on doit aimer son grand-père. De plus, il a été très bon pour moi. Quand une personne fait tant de choses pour vous, et vous donne tout ce que vous désirez, vous ne pouvez pas faire autrement que de l’aimer, même quand elle ne vous est pas parente ; mais quand elle agit avec tant de bonté, et que de plus elle vous est parente, vous l’aimez encore davantage.

— Croyez-vous que lui-même vous aimera ? demanda M. Havisam.

— Sans doute, puisque je suis son petit-fils. Un grand-père aime toujours ses petits-enfants ; et, d’ailleurs, s’il ne m’aimait pas, il ne vous aurait pas dit de me donner tout ce que je désire de sa part, et surtout il ne vous aurait pas envoyé me chercher pour vivre avec lui. »

Quand les passagers, qui avaient d’abord été malades du mal de mer et obligés de garder leur cabine, commencèrent à venir s’établir sur le pont pour passer la journée, ils s’intéressèrent vivement au petit lord, dont l’histoire romanesque n’avait pas tardé à être connue. Chacun le suivait des yeux, soit qu’il courût sur le pont avec les autres enfants, soit qu’il se promenât tranquillement avec sa mère ou M. Havisam, soit qu’il écoutât les histoires des matelots. Il s’était fait des amis partout. Quand les messieurs parcouraient le pont d’un bout à l’autre en causant et qu’ils l’invitaient à se joindre à eux, Cédric, allongeant son petit pas, frappait le plancher du pied d’un air crâne, et répondait gaiement aux remarques et aux plaisanteries qu’on lui adressait. Les dames l’appelaient souvent, et on entendait toujours des éclats de rire s’échapper des groupes dont il était le centre. Les enfants ne s’amusaient jamais autant que quand il était de leurs parties. Mais c’était parmi les marins qu’il avait les plus chauds amis.