L’Encyclopédie/1re édition/COTON

COTON, sub. m. (Hist. nat. Ornitholog.) petits d’un oiseau de l’Amérique, qu’on appelle diable ou diablotin : il paroît que ce sont les becs-figues du pays. Ils sont couverts d’un duvet jaune & épais, & tous blancs de graisse. C’est un mets fort délicat. Voyez Diable.

* Coton, s. m. (Hist. nat. bot.) xilon ; genre de plante à fleur monopétale, en forme de cloche, ouverte & découpée, du fond de laquelle s’éleve un tuyau pyramidal, ordinairement chargé d’étamines. Le calice pousse un pistil qui enfile la partie inférieure de la fleur, & le tuyau, & qui devient dans la suite un fruit arrondi, divisé intérieurement en quatre ou cinq loges. Ce fruit s’ouvre par le haut, pour laisser sortir les semences qui sont enveloppées d’une espece de laine propre à être filée, appellée coton du nom de la plante. Tournefort.

Le P. du Tertre, le P. Labat, M. Frezier, &c. disent que l’arbuste qui porte le coton s’éleve à la hauteur de huit à neuf piés ; qu’il a l’écorce brune, & que sa feuille est divisée en trois : lorsque sa gousse est mûre & qu’elle commence à se sécher, elle s’ouvre d’elle-même ; alors le coton qui y étoit extrèmement resserré sort, s’étend, & si l’on ne se hâte de le cueillir, le vent en enleve une partie considérable qui se disperse entre les feuilles & les branches de l’arbre, s’y attache & se perd. Il est d’une grande blancheur, & rempli de graines noires de la grosseur du pois, auxquelles il est tellement adhérent, que ce ne seroit pas sans beaucoup de travail & de patience qu’on parviendroit à l’éplucher à la main. Aussi a-t-on imaginé de petits moulins à cet usage, dont nous parlerons ailleurs.

L’arbuste qui produit cette utile marchandise est commun en plusieurs endroits du Levant, des Indes orientales, occidentales, & sur-tout aux îles Antilles ; on le cultive aussi en Sicile & dans la Pouille. Des auteurs contraires à ceux que nous avons cités plus haut, disent qu’il n’est guere plus grand que le pêcher, & qu’il s’étend en buisson ; que la couleur de sa fleur varie selon la qualité du terroir, tantôt violette, tantôt d’un jaune doré ; que son fruit, sa coque ou gousse se noircit en mûrissant ; qu’il y a une sorte de coton qui rampe comme la vigne qu’on ne soûtiendroit pas sur des échalats ; qu’il y a dans la terre ferme du Brésil un cotonier de la hauteur des plus grands chênes, & dans l’île de Ste Catherine un autre, dont la feuille est large & divisée en cinq segmens pointus, & le fruit de la grosseur d’un petit œuf de poule ; qu’on tire de la fleur & de la feuille du cotonier cuites ensemble sous la braise, une huile rousse & visqueuse propre à la guérison des ulceres ; que l’huile de la graine est un bon cosmétique, &c. Quoi qu’il en soit de ces propriétés, il est sûr que le coton mis sur les plaies en forme de tente, y occasionne l’inflammation. Leuvenoeck qui a recherché la cause de cet effet au microscope, a trouvé que les fibres du coton avoient deux côtés plats d’où il a conclu qu’elles avoient comme deux tranchans ; que ces tranchans plus fins que les molécules dont les fibres charnues sont composées, plus fermes, & plus roides, divisoient ces molécules, & occasionnoient par cette division l’inflammation.

Passons maintenant à d’autres considérations sur le coton, relatives à sa récolte, à son filage, & aux opérations qui précedent son emploi. Cet emploi est très-étendu ; mais le seul qui puisse singulierement piquer notre curiosité, c’est celui qui se fait en mousselines & autres toiles qui nous viennent des Indes & qui nous étonnent par leur finesse. Nous en donnerons le détail le plus exact & le plus circonstancié d’après des mémoires de M. Jore habitant de Roüen, qui a employé son tems & une partie de son bien à perfectionner le filage du coton, & qui étoit parvenu à en faire des ouvrages aussi beaux que ceux qui nous viennent de l’Inde : ils nous ont été communiqués par M. le chevalier Turgot, qui s’est instruit de cette fabrique, par un goût pour les Arts utiles d’autant plus digne de nos éloges, qu’il est très-estimable en quelques personnes que ce soit, & qu’il est malheureusement trop rare dans celles de son rang & de sa fortune.

Les îles françoises de l’Amérique fournissent les meilleurs cotons qui soient employés dans les fabriques de Roüen & de Troyes. Les étrangers, nos voisins, tirent même les leurs de la Guadeloupe, de Saint-Domingue, & des contrées adjacentes. Ils ont différentes qualités. Celui qu’on appelle de la Guadeloupe est court, la laine en est grosse ; & la maniere de filer le coton dont on parlera plus bas, ne lui convient point. Celui de Saint-Domingue peut être filé, comme nous le dirons, lorsqu’il est bien beau : on peut le remêler avec d’autres cotons plus fins, & en faire certains ouvrages. Mais tous ces endroits en fournissent une autre espece qu’on appelle de Siam blanc à graine verte, pour le distinguer d’un autre de la même qualité, mais d’une couleur différente. Celui-ci est roux ; l’autre est blanc ; sa laine est fine, longue, & douce sous la main ; sa graine est plus petite que celle des autres cotons, & la laine y est souvent adhérente : cette graine est noire & lisse, quand le coton a bien mûri. Si au contraire la culture & la récolte ont été mal conduites, la laine y demeure attachée, & ses extrémités qui en ont été séparées, sont vertes, sur-tout lorsque le coton a été nouvellement recueilli. Cette espece n’est point cultivée en Amérique, quoiqu’on convienne de sa supériorité ; parce que sa graine étant petite, s’engage entre les cylindres du moulin, s’y écrase, tache la laine, & la remplit d’ordures ; défaut considérable qui en diminue beaucoup le prix : d’ailleurs ce coton est trop leger pour les fileuses des fabriques de Roüen, &c. il leur faudroit beaucoup plus de tems pour en filer une livre, que pour une livre de tout autre ; ainsi elles ne l’estiment point, & sur leur mépris intéressé, on l’a abandonné. Ce même coton est cultivé au Mississipi, climat qui ne lui convient pas comme les îles de l’Amérique : aussi il n’y mûrit pas ; la laine en est courte & fortement attachée à la graine, ensorte qu’il n’est pas possible d’en faire un bon usage.

L’arbrisseau qui donne les cotons, dont nous venons de parler, à l’Amérique, est vivace. Sept ou huit mois après avoir été planté de graine, il donne une récolte foible. Il continue de rapporter de six en six mois pendant dix années. Celui des Indes & de Malte est annuel. Il y a aussi quelque différence pour la qualité. Celui de l’Amérique paroît plus soyeux.

Du moulinage du coton. Immédiatement après la récolte, on porte le coton au moulin. Le méchanisme du moulin est fort simple : ce sont deux petits rouleaux cannelés, soûtenus horisontalement ; ils pincent le coton qui passe entre leurs surfaces, & le dégagent de sa graine dont le volume est plus considérable que la distance des rouleaux qui tournent en sens contraires, au moyen de deux roues mises en mouvement par des cordes attachées à un même marche-pié qu’un homme presse du pié, comme fait un tourneur ou une fileuse au roüet, tandis qu’avec ses mains il présente le coton aux rouleaux qui le saisissent, l’entraînent, & le rendent dans un panier ou dans un sac ouvert, & attaché sous le chassis ; ce qui vaut beaucoup mieux, parce que la poussiere ne s’y mêle point, & que le vent ne peut en emporter, même lorsque ce travail se fait à l’air, sous un simple angard, comme c’est assez la coûtume. Voyez Plan. du coton, Hist. nat. le petit moulin à main, fig. 2. & le moulin à pié, fig. 1. AAAA, le chassis ; B, les deux rouleaux avec de très-petites cannelures ; C, deux roues servant de balanciers ; D, cheville posée hors du centre de la roue ; E, corde attachée à la cheville par un de ses bouts, & au marche-pié par l’autre ; F, marche-pié mobile faisant mouvoir les roues C, C, & les rouleaux B, B ; G, tablette inclinée sur laquelle tombe la graine qui glisse sur cette tablette, & tombe à terre.

De l’emballage du coton. Lorsque le coton est séparé de la graine, on le met dans de grands sacs de toile forte, longs d’environ trois aunes ; on les emplit à force & à grands coups de pince de fer. On commence par les mouiller ; puis on les suspend en l’air. la gueule ouverte, & fortement attachée à des cordes passées dans des poulies fixées aux poutres d’un plancher. Un homme entre dedans, & range au fond une premiere couche de coton, qu’il foule avec les piés & avec un pilon. Sur cette couche il en met une autre, qu’il enfonce & serre avec sa pince de fer ; il continue de cette maniere jusqu’à ce que le sac soit entierement plein. Pendant ce travail, un autre homme a soin d’asperger de tems en tems le sac à l’extérieur avec de l’eau, sans quoi le coton ne seroit point arrêté, & remonteroit malgré les coups de pince. On coud le sac avec de la ficelle, on pratique aux quatre coins des poignées pour le pouvoir remuer plus commodément : ce sac ainsi conditionné s’appelle une balle de coton ; il contient plus ou moins, selon qu’il est plus ou moins serré, plus ou moins foulé ; cela va ordinairement à 300, 320 livres.

De la fabrique des toiles de coton fines, appellées mousselines. Elle se divise naturellement en deux parties, le filage des cotons fins, & la fabrique des toiles & autres ouvrages, dans lesquels on employe ce fil.

Du filage, ou de la maniere de peigner le coton, de l’étouper, de le lustrer, d’en mêler diverses sortes pour différens ouvrages, de former le fil, de le devider, & des différents instrumens qui ont rapport à toutes ces opérations. Lorsque l’on se proposera de ne fabriquer que des mousselines fines, des bas fins, il faudra séparer à la main le coton d’avec la graine ; cela facilitera le travail de l’ouvriere qui doit le filer : mais dans une fabrique plus étendue, il seroit à-propos de recourir à une machine plus précise que celle que nous avons décrite. Lorsqu’on doit filer, on ouvre les gousses pour en tirer les graines avec les doigts ; on charpit le coton en long, observant de ménager & de ne pas rompre les filamens qui composent son tissu, & l’on en forme des flocons gros comme le doigt. Voyez deux de ces flocons, Pl. II. du coton, Hist. nat.

Peigner le coton. Quoique cette opération se fasse avec des cardes, cependant il ne faut point carder : carder le coton, c’est le mêler en tout sens & le rendre rare & leger. Les opérations du peignage tendent à séparer les uns des autres les filamens, & à les disposer selon leur longueur, sans les plier, les rompre, ni les tourmenter par des mouvemens trop répétés. Sans cette précaution, il deviendroit mou & plein de nœuds qui le rendroient mauvais & souvent même inutile. Cette opération est la plus difficile à apprendre, & la plus nécessaire à bien savoir. C’est elle qui conduit les ouvrages en coton à leur perfection. On y réussit rarement d’abord, mais on prend l’habitude de la bien faire ; & quand on l’a, elle ne fatigue plus. Elle consiste dans la maniere de se servir des cardes, & de le faire passer d’une carde à l’autre en le peignant à fond. Pour y procéder, prenez de la main gauche la plus longue de vos cardes, ensorte que les dents regardent en-haut, & que les pointes courbées soient tournées vers la main gauche ; menagez-vous la liberté du pouce, & le pouvoir de glisser la main d’un bout à l’autre de la carde. Prenez de la main droite un flocon, par le tiers de sa longueur ou environ ; portez-en l’extrémité sur la carde, engagez-la dans les dents, aidez-vous du pouce gauche, si vous le trouvez à-propos, en l’appliquant sur le coton, comme vous voyez fig. prem. tirez le flocon de la main droite, sans le serrer beaucoup, il restera une partie du coton prise par un bout dans les dents de la carde, & l’autre bout de ce coton engagé sortira hors de la carde ; réitérez quinze à seize fois cette manœuvre jusqu’à ce que le flocon soit fini ; remplissez, en procédant de la même maniere, la carde d’un bout à l’autre, avec de semblables flocons ; observez seulement de n’en jamais trop charger à la fois.

La carde étant suffisamment garnie, fixez-la dans votre gauche, en la saisissant par le milieu & par le côté opposé à celui des dents. Prenez de la droite la plus petite de vos cardes dans un sens opposé à l’autre, c’est-à-dire les pointes en-bas & leur courbure tournée vers la droite ; pour la tenir, saisissez-la par les deux bouts entre le pouce & le doigt du milieu, l’index se trouvera placé sur son dos ; posez-la sur les filamens du coton qui sont au-dessus de l’autre carde, & les peignez legerement, en commençant comme vous voyez fig. 2. Plan. II. par les bouts du coton que vous tirerez un peu avec votre carde droite, afin d’enlever & d’étendre selon leur longueur tous les filamens du coton qui n’ont pas été engagés dans les dents de la grande carde. Continuez d’un bout à l’autre, en approchant la petite carde de plus en plus des dents de la grande, ensorte qu’en dix-huit à vingt coups de cette sorte de peigne, le coton qui sort en-dehors soit bien peigné. Faites la même opération par-dessous, pour enlever ce qui s’y trouve de mal rangé, & qui n’a pû être atteint par les pointes de la petite carde, lorsqu’on s’en est servi en-dessus.

Cela fait, il se trouve du coton engagé dans les deux cardes dont les parties extérieures ont été peignées ; mais il est évident que les bouts du coton engagés dans l’intérieur de la grande carde, ne l’ont point été : c’est pourquoi l’on fait passer tout le coton de la grande carde sur la petite, sans changer leurs positions, mais en enfonçant seulement les dents de la petite dans le coton engagé dans la grande, en commençant à l’endroit où il se montre en-dehors, observant de tourner les cardes de sorte que le coton se puisse dégager peu-à-peu de l’une pour s’attacher à l’autre, peignant toûjours à mesure qu’il s’attache & qu’il sort de la grande pour charger la petite. Quand la petite carde aura recueilli tout le coton de la grande, sans le plier ni le rompre, les filamens qui le composent auront tous été separés les uns des autres dans le courant de cette manœuvre, & il se trouvera en état d’être mis sur les quenouilles pour être filé.

Les quenouilles sont les cardes mêmes, & l’opération consiste à faire passer le coton de la petite carde sur la grande, s’attachant principalement à l’y distribuer également & legerement. Lorsque tout le coton est sur la grande carde, on examine au jour s’il n’y a point d’inégalités : s’il y en a, on se sert de la petite carde pour les enlever ; & ce qu’elle prend de coton dans ces derniers coups, suffit pour la charger & la faire servir elle-même de quenouille comme la grande.

Le coton est alors si facile à filer, que la manœuvre du filage devient une espece de devidage ; & le fil qui proviendra du coton ainsi préparé, sera propre pour toute sorte de toile. L’écheveau pesera depuis vingt jusqu’à trente grains, selon l’adresse de la fileuse. Au demeurant il est à-propos de savoir qu’un écheveau de coton contient toûjours 200 aunes de fil, que le numéro qu’il porte est le poids de ces 200 aunes ; ainsi que quand il s’agira d’un fil pesant 20 grains, il faudra entendre un écheveau de 200 aunes de ce poids : d’où l’on voit que plus le poids de l’écheveau est petit, la longueur du fil demeurant la même, plus il faut que le fil ait été filé fin ; pour l’obtenir très-fin, il faut étouper le coton.

Les ouvrages faits avec les cotons dont nous avons parlé, sont mousseux, parce que les bouts des filamens du coton paroissent sur les toiles ou estames qui en sont faites : c’est cette espece de mousse qui a fait donner le nom de mousseline à toutes les toiles de coton fines qui nous viennent des Indes, qui en effet ont toutes ce duvet. Pour réformer ce défaut, qui est considérable dans les estames & dans les mousselines très-fines, il faut séparer du coton tous les filamens courts qui ne peuvent être pris en long dans le tors du fil, qui lui donnent de la grosseur sans lui donner de la liaison. C’est ce qu’on appelle étouper.

Etouper le coton. Choisissez les plus belles gousses du coton de Siam blanc, qui ayent la soie fine & longue ; charpissez-les, & les démêlez sur les cardes au point d’être mis sur les quenouilles ; que votre coton soit partagé entre vos deux cardes : alors vous tournez les deux cardes du même sens, & posez les dents de l’une sur les dents de l’autre, les engageant legerement & de maniere que les bouts du coton qui sortent des cardes se réunissent. Voyez Pl. II. fig. 4. Fermez la main droite, saisissant entre le pouce & l’index tous ces bouts de coton que vous tirerez hors de la carde & sans lâcher prise ; portez ce que vous aurez saisi sur la partie de la grande carde qui restera découverte, comme vous voyez même figure ; afin seulement d’en peigner les extrémités en les passant dans les dents. Posez ensuite ce coton sur quelque objet rembruni, qui vous donne la facilité de le voir & de l’arranger ; continuez cette opération jusqu’à ce que vous ayez tiré tout le coton qui vous paroîtra long ; peignez derechef ce qui restera dans les cardes, & recommencez la même opération. Après cette seconde reprise, ce qui ne sera pas tiré sera l’étoupe du coton, & ne pourra servir à des ouvrages fins.

Lustrer le coton. Voulez-vous approcher encore davantage de la perfection, & donner du lustre à votre coton ; faites de ce coton tiré des cardes dans l’étoupage, de petits flocons gros comme une plume, rassemblant les filamens longitudinalement, & les tordant entre les doigts, comme vous voyez fig. 1. Planc. III. assez fortement, en commençant par le milieu, comme si vous en vouliez faire un cordon ; que ce tors se fasse sentir d’un bout à l’autre du flocon. Quand vous viendrez ensuite à le détordre, vous vous appercevrez que le coton se sera allongé, & qu’il aura pris du lustre comme la soie. Si vous voulez charpir un peu ce coton & le tordre une seconde fois, il n’en sera que plus beau. Voyez, Pl. II. fig. 5. & 6. deux flocons ; l’un, fig. 5. lustré une premiere fois ; & l’autre, fig. 6. lustré une seconde fois. Pour le filer, on le met sur les quenouilles comme le coton non lustré, observant de les charger peu si l’on veut filer fin. Le fil du coton ainsi préparé, sert à faire des toiles très-fines & des bas qui surpassent en beauté ce qu’on peut imaginer ; ils ont l’avantage d’être ras & lustrés comme la soie. Le fil sera filé fin, au point que l’écheveau pourra ne peser que huit ou dix grains ; mais il y a plus de curiosité que d’utilité à cette extrême finesse.

Le détail de toutes ces opérations, dit M. Jore dans des mémoires très-circonstanciés & très-clairs, d’après lesquels nous donnons cette manœuvre (comme si cet homme sensé eût prévû les objections qu’il avoit à craindre de la futilité de je ne sais quelle petite espece de lecteurs) ; le détail de toutes ces opérations paroîtra peut-être minutieux : mais si les objets sont petits, la valeur n’en est pas moins considérable. Un gros de coton suffit pour occuper une femme tout un jour, & la faire subsister ; une once fait une aune de mousseline, qui vaut depuis 12 livres jusqu’à 24 livres, suivant la perfection ; une paire de bas pesant une once & demie deux onces, vaut depuis 30 livres jusqu’à 60 & 80 livres. Il n’y a nul inconvénient pour la fileuse à employer deux heures de son tems à préparer le coton qu’elle peut filer en un jour ; puisque c’est de cette attention que dépend la solidité du fil, la célérité dans les autres opérations, & la perfection de tous les ouvrages qu’on en peut faire. L’habitude rend cet ouvrage très-courant.

Mêler des cotons de différentes sortes. On a dit que le beau coton de Saint-Domingue pouvoit être employé à certains ouvrages, & sur-tout qu’on le mêloit avantageusement. Employé seul, on en fileroit du fil pesant 72 grains, qui serviroit en chaîne pour des toiles qu’on voudroit brocher sur le métier, ou pour des mouchoirs de couleur. En le mêlant par moitié avec des cotons fins, le fil pesera 54 à 50 grains, & sera propre à tramer les toiles & mouchoirs dont nous venons de parler, & à faire des toiles fines qu’on pourra peindre. En mêlant trois quarts de coton fin avec un quart de coton de Saint-Domingue bien préparé & lustré, on en pourra faire les rayures des mousselines rayées, des mousselines claires & unies, & le fil en pesera 36 à 30 grains. Ce mêlange se fait dans la premiere opération, lorsque le fil est en flocons ; on met sur la carde tant de flocons d’une telle qualité, & tant d’une autre, suivant l’usage qu’on en veut faire. Les Indiens ne connoissent point ces mêlanges. La diversité des especes que la nature leur fournit, les met en état de satisfaire à toutes les fantaisies de l’art. Au reste, les préparations qu’ils donnent à leurs cotons, n’ont nul rapport avec ce qui vient d’être dit ci-dessus. Voyez la vingt-deuxieme des Lettres édifiantes. Leur coton recueilli, ils le séparent de la graine par deux cylindres de fer, qui roulent l’un sur l’autre ; ils l’étendent ensuite sur une natte, & le battent pendant quelque tems avec des baguettes ; puis, avec un arc tendu, ils achevent de le rendre rare, en lui faisant souffrir les vibrations réitérées de la corde : c’est-à-dire qu’ils l’arçonnent. V. à l’art. Chapelier, comment ces ouvriers font subir au poil la même opération, qui le divise extraordinairement, & qui ne paroît pas peu contraire au but de l’ourdissage & de tout art où l’on tortillera des filamens ; car il est bien démontré que, tout étant égal d’ailleurs, plus les filamens seront longs, plus le cordon qui en proviendra sera fort. Quand le coton a été bien arçonné, ils le font filer par des hommes & par des femmes. J’ai inutilement essayé ces moyens, dit l’auteur de ces mémoires, & je ne les trouve bons que pour faire du fil tout-à-fait commun ; ils peuvent à peine remplacer le cardage ordinaire, pratiqué dans les fabriques de Normandie ; & je suis persuadé que les Indiens en ont quelqu’autre pour la préparation de leur coton, & qui ne nous est point encore parvenu. Si M. Jore eût refléchi sur le but & l’effet de l’arçonnage, il n’en auroit rien attendu d’avantageux ; car il ne s’agit pas ici de multiplier les surfaces aux dépens des longueurs : cela est bon, quand il s’agit de donner du corps par le contact, mais non par le tortillement. L’arçonnage est une opération évidemment contraire à l’étoupage.

Filer les cotons fins. Le roüet étant préparé, comme on le dira ci-après, & la fileuse ayant l’habitude de le faire tourner également avec le pié ; pour commencer, elle fixera un bout de fil quelconque sur le fuseau d’ivoire ; elle le fera passer sur l’épinguer & dans le bouton d’ivoire ; de-là elle portera l’extrémité de ce fil, qui doit avoir environ quatre piés de long, sur la grande carde qui doit servir de quenouille ; elle le posera sur le coton, à la partie la plus voisine du manche ; elle tiendra ce manche dans sa main gauche, faisant ensorte d’avancer le pouce & l’index au-delà des dents de la carde, vers les bouts du coton, où elle saisira le fil à un pouce près de son extrémité, sans prendre aucun filament du coton entre ses doigts. Tout étant en cet état, elle donnera de la main droite le premier mouvement au roüet, qui doit tourner de gauche à droite : Ayant entretenu ce mouvement quelques instans avec son pié, le ferin étant suffisamment tendu, l’on sent le fil se tordre jusque contre les doigts de la main gauche qui le tiennent proche le coton, sans lui permettre d’y communiquer ; prenez alors ce fil de votre droite entre le pouce & l’index, à six pouces de distance de la main gauche, & le serrez de façon que le tors que le roüet lui communique en marchant toûjours, ne puisse pas s’étendre au-delà de votre main droite. Cela bien exécuté, il n’y a plus qu’un petit jeu pour former le fil ; mais observez qu’il ne faut jamais approcher de la tête du roüet plus près que de deux piés & demi à trois piés, & que les deux mains soient toûjours à quelque distance l’une de l’autre, excepté dans des circonstances extraordinaires que l’on expliquera ailleurs.

Le bout du fil qui est entre les deux mains, qui a environ six pouces de longueur, ayant été tors comme on l’a dit, sert à former à-peu-près 4, 5, 6 pouces de nouveau fil ; car en lâchant ce fil de la main gauche seulement, le tors montera dans la carde le long de sa partie qui y est posée, & y accrochera quelques bouts de coton qui formeront un fil que vous tirerez hors de la carde, en portant la main droite vers la tête du roüet, tant que le tors aura le pouvoir de se communiquer au coton. Dès que vous vous appercevrez que le tors cessera d’accrocher les filamens du coton, vous saisirez le fil nouveau fait des deux doigts de votre gauche, comme ci-devant ; alors vous laisserez aller le fil que vous teniez de votre droite, le tors qui étoit entre le roüet & votre droite venant à monter précipitamment jusqu’à votre gauche, vous donnera occasion de reprendre sur le champ votre fil de la droite, à 5 ou 6 pouces de la gauche, comme auparavant, & de continuer à tirer ainsi de nouveau fil de la carde. On parviendra à se faire une habitude de cette alternative de mouvement, si grande qu’il en devient d’une telle promptitude, que le roüet ne peut quelquefois pas tordre assez vîte, & que la fileuse est obligée d’attendre ou de forcer le mouvement du roüet.

Le bout de fil de six pouces de long qui est intercepté entre les deux mains, & qui contient le tors qui doit former le nouveau fil, le formera inégalement si on le laisse agir naturellement ; car étant plus vif au premier instant que vers la fin, il accrochera plus de coton au premier instant que dans les instans suivans. Il est de l’adresse de la fileuse de modérer ce tors en roulant entre ses doigts le fil qu’elle tient de la droite dans un sens opposé au tors ; & lorsqu’elle s’apperçoit que le tors s’affoiblit, en le roulant dans le sens conspirant avec le tors, afin d’en augmenter l’effet. Par ce moyen elle parviendra à former le fil parfaitement égal, si le coton a été bien préparé. Celles qui commencent cassent souvent leur fil, faute d’avoir acquis ce petit talent.

On a fait le roüet à gauche, afin que la main droite pût agir dans une circonstance d’où dépend toute la perfection du fil. On a fait pareillement tourner le roüet de gauche à droite, parce que sans cela le fil se torderoit dans un sens où il seroit incommode à modérer, soit en le tordant, soit en le détordant entre les doigts de la main droite.

Une autre adresse de la fileuse, c’est de tourner sa carde ou quenouille de façon que le tors qui monte dedans trouve toûjours une égale quantité de coton à accrocher, & qu’il soit accroché par les extrémités des filamens, & non par le milieu de leur longueur. C’est par cette raison qu’il est très-essentiel que le coton y soit bien également distribué, & que les brins soient bien détachés les uns des autres. Mais quelqu’adroite que soit la fileuse, il arrive quelquefois que le tors accroche une trop grande quantité de coton, qui forme une inégalité considérable. Pour y remédier, il faut saisir l’endroit inégal, tout au sortir de la carde, avec les deux mains, c’est-à-dire du côté de la carde avec la gauche, comme si le fil étoit parfait, & l’autre bout avec la droite, & détordre cette inégalité en roulant légerement le fil entre les doigts de la droite, jusqu’à ce que le coton étant ouvert, vous puissiez allonger cette partie trop chargée de coton au point de la réduire à la grosseur du fil. Cette pratique est nécessaire, mais il faut faire ensorte de n’y avoir recours que quand on ne peut prévenir les inégalités ; elle retarde la fileuse, quand elle est trop souvent réitérée. Une femme habile qui prépare bien son coton, forme son fil égal dans la carde même.

Il est inutile d’avertir que lorsque le coton qui est près du manche de la carde est employé, il faut avancer la main gauche sur les dents de la carde même, pour être à portée d’opérer sur le reste. Lorsque la carde commence à se vuider, il reste toûjours du coton engagé dans le fond des dents : pour le filer, il faut approcher la main droite, & filer à deux pouces près de la carde ; on pourra par ce moyen aller chercher le coton partout où il sera, & on l’accrochera en tordant un peu le fil entre les doigts de la droite, afin de rendre le tors du fil plus âpre à saisir les filamens épars. Lorsque l’opération devient un peu difficile, on abandonne ce coton pour le reprendre avec la petite carde, & s’en servir à charger de nouvelles quenouilles.

Toutes les fois que le fuseau est chargé d’une petite monticule de coton filé appellé fillon, il faut avoir soin de changer le fil sur l’épinguer, c’est-à-dire le transporter d’une dent dans une autre, & ne pas attendre que le sillon s’éboule. Il faut remplir le fuseau de suite, autrement le fil ne se peut devider ; il est perdu. Quand le fuseau sera plein à la hauteur des épaulemens, il faudra passer une épingue au-travers du fil, & y arrêter le bout du fil.

Si l’on faisoit usage du fil de coton au sortir du roüet, il auroit le défaut de se friser comme les cheveux d’une perruque, il manqueroit de force, il seroit cassant : pour y remédier, on fait bouillir les fuseaux tels qu’ils sortent de dessus le roüet, dans de l’eau commune, l’espace d’une minute. C’est pour résister à ce débouilli qu’on a fait les fuseaux d’ivoire ; ceux de bois deviennent ovales en-dedans, & ne peuvent servir deux fois s’ils ne sont doublés de cuivre.

Une fileuse bien habile peut filer mille aulnes de fil du numéro 16, & apprêter son coton pour les filer chaque jour. Il est presque inutile de filer plus fin. Elle ne fileroit pas plus d’un fil plus gros, parce qu’il lui faudroit apprêter plus de coton. Mais elle n’en fileroit pas quatre cents aulnes des numéros 8 & 10, qui n’ont été filés que par curiosité.

On donne le nom de coton en laine au coton au sortir de la coque, par opposition au coton au sortir des mains de la fileuse, qu’on appelle coton filé.

Devider le coton filé. Le fil de coton ne s’employe facilement, qu’autant qu’il est bien filé, & qu’on ne l’a pas fatigué par trop de travail. Il est donc à propos de le manier le moins qu’il est possible. Ainsi le mettre en écheveau, puis le devider ensuite pour en ourdir les chaînes, est un travail inutile & nuisible, qu’il convient d’éviter ; & c’est en même tems une œconomie considérable pour le fabriquant, tant à cause du prix du devidage, que parce que dans cette manœuvre on ne pourroit manquer de perdre beaucoup de fil de coton. Les Indiens ont senti cet inconvénient ; ils ourdissent leur toile du fuseau même sur lequel le fil a été filé. Mais comme il est essentiel de se rendre compte de ce que peut devenir un établissement avant que de former aucune entreprise, M. Jore qui étoit dans ce cas s’est servi d’un devidoir à aspe pour mesurer la longueur des écheveaux, auxquels il a donné deux cents aulnes ; il a comparé ces écheveaux par poids & longueur avec les mousselines fabriquées aux Indes ; & leur rapport lui ayant paru favorable, il a poussé ses essais jusqu’à faire fabriquer des mousselines unies & rayées, caladans & mouchoirs imités des Indes ; enfin il a fait fabriquer des bas aux métiers les plus fins qui soient à Paris. Mais son avis est que dans la pratique il faut ourdir à l’indienne, & ne mesurer que par le moyen qui sera indiqué dans la fabrique de la mousseline. On expliquera la maniere de se servir de l’aspe, à l’article qui suivra des instrumens.

Une femme qui commence à filer se donne bien de la peine les premiers jours, sans pouvoir faire un bout de fil qui soit propre à quelque chose, tant il est tors & inégal ; mais elle parvient en huit jours à filer passablement.

Des instrumens qui servent au filage des cotons fins. Il y en a de trois sortes ; les cardes, le roüet, & le devidoir.

Des cardes. Elles ne different de celles qu’on employe pour carder les laines fines & les cotons que l’on fabrique en ce pays, qu’en ce qu’elles sont plus petites & différemment montées. Ce sont des pointes de fil-de-fer peu aiguës, coudées & passées par couple dans une peau de basane ou autre ; elles ont un pouce de largeur sur huit de longueur. La petite planche qui sert de monture doit avoir dix lignes de largeur, dix à onze pouces de longueur, sur quatre lignes d’épaisseur ; elle doit être plate d’un côté, & bombée de l’autre sur la largeur. On attache la carde sur un bout de la planchette du côté bombé, les pointes courbes disposées vers la gauche, laissant au-dessous de la partie qu’elles occupent quelques pouces de bois pour servir de poignée. Le bombé de la planchette fait séparer les pointes, ce qui donne au coton plus de facilité pour y entrer & pour en sortir. Lorsque quelques-unes des pointes du premier & second rang se renversent en arriere, se mêlent, ou font un mauvais effet, on les coupe dans le pli avec des ciseaux ; le bout qui reste a son usage dans l’emploi de la carde ; à l’égard des autres pointes, on les r’arrange quand elles se déplacent.

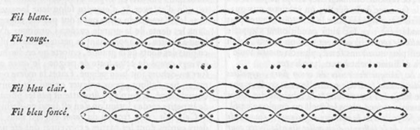

Les petites cardes sont des grandes cardes dont on auroit supprimé le manche, & qu’on auroit divisées en deux. Les cardes noires ont été faites pour les dames qui ont voulu essayer de filer par amusement. Voyez ces cardes grandes & petites chargées de coton, Pl. II. fig. 1, 2, 3, 4, &c.

Du roüet. Il ne differe des roüets ordinaires que l’on fait marcher au pié pour filer le lin, qu’en quelques petites particularités qui le rendent plus doux, & qui le font tordre davantage. Plus un fil est fin, plus il le faut tordre, pour que les filamens qui le composent puissent se tenir liés, & se soûtenir au point de former un continu solide. Cependant quand le tors excede ce qu’il lui en faut pour le soûtenir, le fil devient cassant, & ne peut être employé à aucun ouvrage. Cet excès du tors est très-sensible à qui a l’habitude de filer le coton. Le remede est de former son fil plus promptement, sans rallentir le mouvement du roüet. La fileuse pressée obéit au roüet, s’y accoûtume, & par ce moyen fait beaucoup plus de fil. C’est pour ces raisons qu’on a donné vingt-deux pouces de diametre à la roue de celui qu’on voit Pl. III. qu’on l’a faite pesante, & que la corde porte sur une noix de dix-huit lignes de diametre : on y a ajoûté une autre noix qui a trois pouces pour servir à celles qui commenceront ; mais il convient de n’en plus faire usage aussi-tôt que l’ouvriere se perfectionnera ; il faut alors passer à la tête du roüet une nouvelle noix de neuf à dix lignes de diametre, où l’on aura creusé une rainure comme aux autres noix : on augmentera ainsi le mouvement de la broche, & l’on forcera la fileuse à former son fil plus promptement.

Ce roüet est monté à gauche, & doit tourner de gauche à droite pour les raisons qu’on a dites au paragraphe du filage. Les jentes de la roue portent une rainure profonde, & terminée dans le fond à angle aigu. Les noix qui sont à la tête du roüet en ont de toutes semblables ; elles servent à comprimer la corde, & à lui faire communiquer du mouvement de la roue à la tête du roüet, sans être serré sensiblement, ce qui donne de la douceur au roüet. La corde est de laine, & doit être grosse au moins comme une forte plume. L’élasticité de la laine contribue encore à rendre le mouvement plus doux. Elle est faite de trois cordons réunis ensemble ; on l’ajuste sur le roüet en faisant un nœud qui joigne les deux bouts ; on observe de diviser ce nœud en tiers, en noüant séparément entre eux les cordons qui composent la corde, ensorte que les nœuds ne passent pas ensemble sur la noix.

La tête du roüet est faite comme celle du roüet à filer le lin, mais elle est plus petite ; le fuseau est d’ivoire, pour résister au débouilli sans perdre sa rondeur, sur-tout dans l’intérieur ; parce que n’étant pas rond, il tourneroit inégalement sur la broche.

La délicatesse du fil de coton fin a obligé de donner huit à neuf lignes de diametre au corps du fuseau : si le diametre étoit plus petit, comme de quatre lignes, ainsi qu’on le pratique pour le lin, le fil de coton casseroit en commençant les fuseaux ; au lieu que le rayon du fuseau étant deux fois plus long, le fil en altere le mouvement avec un effort quatre fois moins grand. C’est par le même principe qu’on a donné à la noix du fuseau la même hauteur qu’aux joues ; le boyau qui y porte pour servir de frein, en fait le tour entier. Comme ce boyau agit par le frottement, le frottement est bien plus considérable sur une grande noix, que sur une plus petite, & dans un tour entier, que sur une portion de la circonférence ; d’où il arrive qu’on n’est pas obligé de comprimer fortement ce fuseau contre la broche, & que le mouvement de la broche reste plus libre pour les autres opérations du filage.

L’ouverture intérieure du fuseau passe sur un fourreau de drap qui enveloppe la broche : l’usage de ce morceau de drap est de servir de coussinet entre le fuseau & la broche, pour éviter le bruit que feroit le battement de l’ivoire contre la broche de fer.

L’épinguer est bas, afin qu’il trouve peu de résistance dans l’air qui le feroit bruir, donneroit un mouvement irrégulier à la tête du roüet, & feroit casser le fil.

On a mis au bout de la broche un bouton d’ivoire percé des deux côtés, tant pour y passer commodément le fil, que parce que l’ivoire étant doux, il ne le coupe pas.

A la tête du roüet est attaché à un fil un crochet de fil-de-laiton qu’on introduit dans les trous qui sont au bouton d’ivoire, pour accrocher le fil de coton lorsqu’on le veut passer dans le bouton.

Devidoir. C’est une espece de lanterne qui a une demi-aulne de tour, tournant sur un pivot par le moyen d’une poignée ou manivelle qu’on voit à sa partie supérieure, Pl. III. Sous la lanterne est une pointe qui s’engage dans les dents d’une roue, dont elle en fait passer une à chaque tour : cette roue a vingt dents, de sorte que quand la lanterne a fait vingt tours, la roue en a fait un. Cette roue porte elle-même une pointe qui s’engage dans les dents d’une roue toute semblable, de sorte que la premiere fait vingt tours avant que celle ci en ait fait un ; & conséquemment la lanterne fait vingt fois 20 tours, ou 400 tours, avant que la derniere roue en ait fini un, au bout duquel un ressort se détend, & avertit que la piece de coton est complette, c’est-à-dire qu’elle a quatre cents tours, qui valent 200 aulnes : l’on forme ainsi deux pieces à la fois.

Les fuseaux qui portent le coton qui vient d’être débouilli, se placent tout mouillés à des broches entre les deux montans opposés à la lanterne. On attache les bouts du coton à un des montans de la lanterne, où la piece doit être refaite : on le passe aussi auparavant dans un œil de laiton qui est sur le bâton placé debout vers le milieu du devidoir ; ensorte que les deux fils que vous devidez forment un écheveau vers le haut de la lanterne, & l’autre dans le milieu.

Quand les deux pieces sont completes, on met les fils dans d’autres yeux, & l’on continue de former de nouvelles pieces ; ainsi de suite jusqu’à ce que la lanterne soit couverte. On laisse sécher le fil sur la lanterne ; après quoi on attache les pieces séparément les unes des autres. Mais pour les tirer de dessus la lanterne sans les endommager, on déplace deux montans de la lanterne qui sont mobiles, & les écheveaux sortent librement.

De l’ouvrage, ou des moyens de mettre le fil de coton en œuvre, & des instrumens qu’on y employe. Avant que d’aller plus loin, il ne sera pas inutile d’exposer sommairement ce qu’on pratique en Normandie dans la fabrication des pieces de toile de coton qui s’y font. La fileuse forme du coton qu’elle a filé, des écheveaux dont la longueur est indéterminée ; on blanchit & l’on teint ces écheveaux de toutes couleurs ; on les devide ensuite sur des fuseaux appellés rochets, pour en ourdir des chaînes, sur un moulin à ourdir semblable à celui sur lequel on ourdit les chaînes des toiles de toute autre matiere. Trente ou quarante fils, & même un plus grand nombre, se devident à la fois sur le moulin. Si la toile est de diverses couleurs en chaîne, l’ouvrier en dispose le dessein, de sorte que la chaîne ourdie contient le dessein des raiyures. On observe vers les extrémités de la chaîne de croiser, en ourdissant les fils qui la composent sur des chevilles qui sont au moulin, & cela pour conserver l’ordre dans lequel ces fils ont été placés sur le moulin. On appelle ces fils ainsi croisés, les encroix de la chaine. Après plusieurs tours du moulin, la chaîne ayant le nombre de fils convenable, sur une longueur de 80 à 100 aulnes, l’on passe des fils dans les deux bouts de cette chaîne, au lieu & place des chevilles ; ces fils passés maintiennent les encroix dans l’ordre qu’ils ont été formés sur le moulin. Cette chaîne étant hors de dessus le moulin, on lui donne l’apprêt ; c’est-à-dire qu’on la trempe en entier dans une colle legere faite de ligamens, nerfs, & cartilages de bœufs : lorsqu’elle en est bien imbibée, l’ouvrier la porte dans un champ, l’étend sur des chevalets selon toute sa longueur ; il remet l’ordre dans les fils au moyen des encroix qui sont observés au bout de la chaîne ; il empêche que ces fils ne se collent en séchant. Cette manœuvre n’est pas très-longue ; & avec quelque négligence qu’on la fasse, elle suffit.

Un second apprêt se donne sur le métier, lorsque la chaîne est montée, à mesure que l’ouvrier la trame. Cet apprêt est une colle faite de farine de froment, long-tems pourrie & aigrie par la force du levain. L’ouvrier étend cette colle sur les fils de la chaîne avec de fortes vergettes de bruyere, & il ne cesse de frotter que tous les fils ne soient secs.

Ourdissage du fil de coton fin par la fileuse même. Les pieces de mousseline ont ordinairement seize aulnes ; on en peut ourdir deux à la fois, qui font trente-deux aulnes. Comme il y a toûjours de la perte sur les longueurs des chaînes, il faut leur en donner au moins trente-quatre.

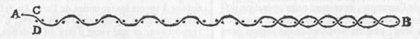

L’ourdissoir consiste en des chevilles placées par couple dans une muraille, à la distance d’un pié les unes des autres, toutes sur une même ligne ; de sorte que sur la longueur de trente-quatre aulnes, il se trouve cent vingt couples de chevilles de six pouces de longueur, rangées comme on les voit ici.

Le fil étant attaché à la premiere cheville A, on le conduit en B, en le passant contre les autres chevilles ; puis on le ramene en A en le croisant sur le premier fil (on nomme ces croisures des encroix) ; ainsi de suite jusqu’au vingtieme encroix complet, qui font ensemble le nombre de quarante fils que l’on nomme une portée. L’on marque ces portées par le moyen de deux gros fils attachés en C & en D, que l’on passe de l’un à l’autre toutes les fois que la portée est complette ; de sorte que tout le coton de la fileuse étant à l’ourdissoir, il se trouve partagé par petits paquets de quarante fils chacun, sur une longueur de trente-quatre aulnes, dont trois fils font cent deux aulnes, que l’on payera à la fileuse pour cent aulnes.

Le premier des avantages de cet ourdissoir est de pouvoir comparer une portée de quarante fils dont le poids est inconnu, avec une pareille portée dont le poids est connu, & juger dans l’instant par le volume de l’un & de l’autre de la finesse du fil de la fileuse, & par la longueur de l’ourdissoir de la quantité du fil. Cette méthode l’intéresse à faire son fil le plus fin qu’il lui est possible, parce que la finesse lui sera sûrement payée comme la longueur. On juge en même tems de l’égalité du fil ; car l’inégalité des portées en poids avertira de l’inégalité du fil en grosseur.

La fileuse ayant placé tout son fil sur l’ourdissoir, il s’agit de maintenir les encroix en tirant sa chaîne hors de dessus les chevilles.

Cette figure représente une chaîne ourdie, à laquelle on a observé les portées CD. Ayez un gros fil de coton dont vous vous servirez à attacher l’encroix 1, 2, en faisant passer votre fil par 2 & revenir en 1 ; noüez-le ensuite sur cet encroix sans le serrer aucunement ; conduisez-le en 4, puis le passant sous l’encroix, ramenez-le en 3 ; conduisez le de 3 en 6, & le ramenez par-dessous l’encroix de 6 en 5 ; conduisez-le de 5 en 8, & le ramenez par-dessous l’encroix de 8 en 7 ; conduisez-le de 7 en 9, & le ramenez par-dessous l’encroix de 9 en 8, & continuez ainsi jusqu’à ce que vous soyez au dernier des encroix, où vous l’attacherez. Il est essentiel de laisser de la liberté à tous ces encroix, pour que la chaîne hors de dessus l’ourdissoir ne soit gênée en aucun endroit. Pour conduire facilement le fil autour de tous les encroix, on se sert d’une aiguille de bois semblable à celle de faiseur de failets à pêcher.

Un autre avantage d’une chaîne ainsi disposée ; c’est de pouvoir donner toute sorte d’apprêt à ce coton, le teindre de toutes les couleurs, & même le blanchir, sans craindre, ou de l’endommager, ou d’en perdre dans ces opérations. La chaîne dessus l’ourdissoir a la figure d’une véritable chaîne, dont tous les maillons sont représentés par autant d’écheveaux qui ont deux centaines : il n’en coûte à la fileuse pour faire cette sorte de chaîne, qu’un peu plus du tems qu’elle employeroit à mettre son fil de coton en écheveaux par le moyen ordinaire.

Cette chaîne est portée au fabriquant, qui en paye la valeur sur le nombre des fils qu’il connoît par les encroix CD, sur la longueur qui lui est pareillement connue par celle de l’ourdissoir, sur la finesse du fil qu’il peut distinguer par pieces de comparaison, & par la facilité qu’il acquiert avec l’usage & le tems, de juger à l’œil de la perfection du fil.

Le fabriquant pourvû de nombre de ces chaînes provenant de diverses fileuses qu’il peut avoir à son service, en dispose pour les différentes opérations de son métier. Il destine pour trame celui qui est le moins parfait, & les assortit suivant leurs qualités & finesses. Celui qu’on destine à la teinture est levé sur trois quarts d’aulne de tour, pour de toute une chaîne ne former qu’une seule piece. Mais comme cette longue piece seroit encore sujette à se mêler dans l’opération, on passe en encroix des fils de coton très-gros, en tous les tours, pour les partager entr’eux comme on a fait pour partager les portées. Après cette précaution, le coton peut supporter toute sorte de teinture sans se mêler, se trop crépir, ou même recevoir aucun dommage considérable. On peut même le blanchir. Ces cotons étant ou teints ou blanchis, on déplie les chaînes, & on les étend aux chevilles de l’ourdissoir, pour les dresser, les allonger, & les mettre au même état qu’elles étoient avant ces différentes opérations.

Outre la nécessité d’ourdir les chaînes de coton de cette maniere, à cause de leur délicatesse, on doit sentir ici l’œconomie qu’il y a à s’y conformer : combien ne faudroit-il pas de tems pour devider le coton mêlé, crépi, collé par la teinture ? Il seroit sûrement haché, s’il n’étoit soûtenu par les encroix ; & le déchet occasionné sur un fil aussi fin qui auroit passé par de pareilles opérations, de quelle quantité ne seroit-il pas ?

Ourdissage des chaînes par le fabriquant. L’ourdissoir du fabriquant ne differe en rien de celui de la fileuse, il est de même longueur & du même nombre de fils ; & si l’ouvrier se borne à fabriquer des toiles blanches, ou toutes d’une même couleur, il ne lui faut qu’un rang de chevilles, non plus qu’à la fileuse. Mais s’il s’agit d’ourdir des toiles de couleurs différentes, il faut mettre à l’ourdissoir autant de rangs de chevilles qu’il entre de diverses couleurs dans le dessein de la toile, & un rang de plus pour recevoir toutes les couleurs mises en ordre pour fournir les raiyures de la chaîne.

Cette figure représente un ourdissoir à cinq rangs de chevilles, pour ourdir une toile ou des mouchoirs de quatre couleurs différentes.

Les chaînes teintes & bien dressées, sont posées sur l’ourdissoir, ainsi qu’il a été dit ; & le rang du milieu sert à recevoir les fils de coton que l’on prendra des autres rangs pour former des raiyons, jusqu’à ce que la chaîne soit complette.

Il y a beaucoup moins d’embarras à ourdir les mousselines ou têtes raiyées sans couleur. Il suffit de rassembler sur un rang des chevilles de l’ourdissoir, un nombre suffisant de fils de même finesse.

L’on observe toûjours de maintenir les encroix, tels qu’ils ont été pratiqués originairement par la fileuse sur le premier ourdissoir.

Lorsque la chaîne blanche, ou de couleurs mêlées, est complette, on passe de longues baguettes au lieu & place des chevilles de l’ourdissoir, à mesure que l’on retire cette chaine des chevilles de l’ourdissoir, pour la mettre en état de recevoir les apprêts. Ces baguettes doivent être plus longues que la toile ne doit être large. Pour une mousseline d’une aulne de largeur, elles doivent avoir au moins 4 piés ; il les faut rondes, d’un demi-pouce de diametre, d’un bois blanc qui ne communique au coton aucune couleur, lorsqu’elles sont mouillées ; légeres comme le saule, égales en grosseur d’un bout à l’autre ; unies, légerement cirées, & sur-tout sans aucun éclat qui puisse accrocher les fils de coton.

La chaîne passée sur les baguettes, ayez un grand équarri de bois, tel qu’il vous plaira, comme vous le voyez en 1, 2, 3, 4.

Les pieces de cet équarri doivent être en angle en-dessus, c’est-à-dire que la coupe en doit être de cette figure ☗, afin que les baguettes qui portent sur l’angle supérieur, éprouvent peu de frottement, & obéissent facilement aux contrepoids ooooo, ooooo, qui sont aux deux extrémités.

Cet équarri doit être soûtenu horisontalement sur des piquets fichés en terre, sans nombre déterminé, mais à la hauteur de 3 ou 4 piés, selon la commodité des ouvriers ; il doit avoir en longueur 3 piés plus que la chaîne de 34 aulnes, & en largeur quelques pouces moins que la longueur des baguettes : il faut qu’il soit dans un endroit couvert, parce que les apprêts ne peuvent supporter ni le grand sec ni la pluie.

La chaîne ourdie & mise sur les baguettes, est

placée sur cet équarri ; les baguettes doivent porter

sur cet équarri par les extrémités AA, BB, &

même passer un peu au-delà, pour n’être pas déplacées

au moindre accident. On étend sur cet outil la

chaîne qu’on veut apprêter avec toutes les baguettes ;

on distribue également tous les fils sur la longueur

des baguettes : manœuvre à laquelle on est

beaucoup aidé par les portées qui sont en C, D.

Alors on met des contrepoids aux deux extrémités

de cette chaîne en ooooo, ooooo, qui tirent également la chaîne par les deux bouts, & l’obligent à

s’allonger à mesure qu’on lui donne les apprêts. Il est

encore essentiel de maintenir les baguettes par couples,

au moyen de bouts de fils de laiton contournés

en , comme on voit celui-ci. Ces S accrochent

les deux baguettes, on en met deux à chaque couple

de baguettes ; sans ces petits instrumens, les baguettes

se dérangent, relâchent par endroits la chaîne

tendue, & rendent le travail difficile & imparfait.

Cela fait, des femmes & quelques tisserands nettoyent la chaîne de tout ce qui peut s’y rencontrer de superflu, coton inutile, ordures, &c. remettent l’ordre entre les fils, renoüent ceux qui sont rompus, & étendent la chaîne au moyen des contrepoids dont ils lui font doucement sentir l’action.

Les Indiens y font moins de façon ; ils se contentent de planter en terre un bout des baguettes, & de former ainsi une espece de haie avec la chaîne & les baguettes, le long desquelles les ouvriers se distribuent pour ranger & remettre en ordre les fils ; travail d’autant plus long pour eux, qu’ils fatiguent beaucoup leur fil, en faisant tremper les chaînes long-tems avant que de les mettre en œuvre : ils les foulent aux piés & les battent, pour les mettre en état de prendre facilement l’apprêt : opérations qui endommagent toutes le fil de coton. Nous y suppléons nous, en faisant débouillir le fil à mesure que la fileuse le file.

Premier apprêt. On peut y employer trois sortes de colle ; l’une est faite de cartilages & de ligamens de bœuf, mais la meilleure est celle qui se prépare avec la pâte de froment long-tems pourrie, & aigrie par la force du levain. Cette colle est très-gluante, & l’expérience a prouvé qu’elle étoit préférable à celle qui se tire de la pâte du ris, & dont les Indiens font usage. Les apprêts que l’on donne avec cette derniere colle, sont trop secs. On met une quantité de cette colle de froment dans une eau douce, comme celle de pluie, de riviere ou de mare, en quantité suffisante, pour que l’eau soit un peu gluante sous le doigt. Cette eau étant bien chaude, on en imbibe la chaîne de coton tendue sur l’équarri, avec deux especes de pelotes de pluche de laine qui servent de vergettes : elles ressemblent à celles dont les chapeliers lustrent leurs chapeaux : elles sont remplies de crin frisé, & couvertes de pluche. Un ouvrier en tient une à chaque main ; l’une pour donner l’apprêt en-dessus, & l’autre pour donner l’apprêt en-dessous. Il faut au moins quatre personnes pour donner cet apprêt, deux à chaque lisiere de la toile. Les deux premiers imbiberont la chaîne de cette colle, sans aucun ménagement ; ils en doivent mettre par-tout avec abondance, de maniere pourtant qu’il n’y ait que peu ou point de superflu qu’ils ne puissent enlever d’abord avec la main ou leurs vergettes. Les deux autres ouvriers suivront les premiers de très-près avec leurs vergettes ; & frottant continuellement la chaîne jusqu’à ce qu’elle soit seche, ils empêcheront les fils de se coller ensemble en séchant.

Il faut observer 1°. de donner tous les apprêts de même sens, c’est-à-dire de commencer toûjours par A ; de s’avancer successivement vers B, sans jamais revenir de B en A : 2°. que conséquemment, lorsque l’on aura poussé sa vergette à une certaine distance en allant de A vers B, il faut la relever pour la porter en A, si besoin est ; en sorte que la vergette ne soit jamais mûe à contre-sens sur la chaîne : 3°. que l’apprêt soit donné également en-dessus & en-dessous : 4°. qu’il faut faire avancer & reculer les baguettes de quelques pouces en donnant l’apprêt, afin que les vergettes enlevent la colle qui pourroit s’attacher aux baguettes, & qu’ils empêchent les fils de coton d’y prendre & de se coller les uns aux autres, sur-tout aux encroix.

On comprend facilement que ces vergettes, ou plutôt ces pelotes couvertes de pluche, sont très propres à passer entre les fils de la chaîne, les séparer les uns des autres, & les enduire de colle ; & qu’en continuant de les frotter avec de nouvelles vergettes moins humides que les premieres, jusqu’à ce qu’ils soient secs, ces fils ne peuvent plus se coller les uns aux autres. Il faudra encore veiller sur-tout qu’ils ne s’attachent aux encroix & aux baguettes.

Second apprêt. Le second apprêt peut se donner sans changer la chaîne de position ; on peut le donner aussi-tôt que les ouvriers qui ont travaillé au premier, sont parvenus en B. Ce second apprêt se commencera en A, comme le premier ; c’est la même colle, employée seulement beaucoup plus forte, il n’y faut ajoûter que peu d’eau. On l’applique de la même maniere, avec les mêmes vergettes que le premier, mais avec beaucoup plus de ménagement ; la trop grande quantité rendroit le fil cassant : les vergettes de peluche la distribueront également & avec œconomie. On aura soin de faire sécher les fils sous la vergette, & de mouvoir les baguettes avec encore beaucoup plus de soin qu’au premier apprêt.

Ces deux apprêts rendent le coton si beau, si uni, qu’il ressemble à de longs cheveux. Il faut veiller, en les donnant, à ne pas fatiguer le coton à force de le frotter : il séchera très-vîte. L’adresse dans ce travail est de prévenir le moment où il va sécher, & dans cet instant un coup de vergette sépare les uns des autres tous les fils qui en sont touchés. Un second les humecte trop, & les colle de rechef.

Les Indiens enduisent alors leurs cotons d’huile ; mais j’estime qu’il faut laisser ce soin au tisserand, qui le prendra à mesure qu’il tramera sa toile. L’huile qui séjourne sur les apprêts, paroît les affoiblir ; c’est pour cette raison qu’il faut lui préférer le suif neuf, qui les assouplit & ne les affoiblit point.

Du métier. Le métier differe peu de celui où l’on fait la toile, excepté que les parties qui le composent, sont proportionnées à la foiblesse du fil de coton qu’on y travaille. On s’en sert, comme de tous les autres métiers, à faire de la toile, excepté que l’ensuple de derriere est retenue avec deux contrepoids AA, Pl.IV. suivant la méthode des ouvriers en soie ; & qu’au contraire celle de devant est retenue aux deux chevilles, suivant l’usage des toiliers. Il a paru à l’usage, que les contrepoids faisoient une résistance plus égale, & qu’on en proportionnoit facilement l’effort au besoin. BB, BB, les ensuples sont de sapin ; elles ont quelque grosseur, parce qu’il est essentiel que tout ce qui résiste au coton, ait l’avantage de lui résister sans le rompre. La chaîne se peut monter avec deux, quatre ou six lames, C, suivant la finesse de la toile qu’on veut fabriquer.

On suppose que la mousseline qu’on veut fabriquer, ait une aulne de large, & qu’elle soit en compte de quarante ; elle aura quatre mille fils dans la chaîne, de la largeur d’une aulne, suivant l’usage des fabriques de Normandie. Si on ne met que deux fils par chaque dent du peigne, le métier n’aura que deux lames, & chacune portion deux mille fils. Lorsque le métier travaillera, deux mille fils baisseront sur une seule ligne, & deux mille monteront sur une même ligne ; mais comme un si grand nombre de fils cause de l’embarras dans une chaîne de coton très-fine, on se sert de quatre lames au lieu de deux : ainsi chacune d’elles aura mille fils sur une même ligne. Ces lames étant les unes devant les autres, diminuent l’embarras de moitié dans le jeu de la chaîne, & par conséquent aussi l’effort que le coton avoit à supporter.

Mais comme une mousseline fine faite en quarante, ne seroit pas suffisamment garnie en chaîne, si on n’y mettoit que quatre mille dans un compte en quarante, les Indiens ont imaginé de mettre trois fils en chaque dent du peigne ; par-là ils font entrer six mille fils dans un peigne de compte en quarante ; & pour les faire agir sans autres grands embarras, ils ont recours à six lames, dont trois baissent tandis que les trois autres levent. Chacune d’elles fait mouvoir mille fils ; par ce moyen on n’est point obligé d’avoir des peignes de compte en 60, qui seroient si serrés que le coton ne pourroit y agir sans se fatiguer, & même sans se briser : il est par conséquent de tout avantage de faire toûjours ces peignes plus vuides que pour quelqu’autre ouvrage que ce puisse être, quand ils en devroient être plus foibles.

Par ce qui vient d’être dit, on a dû reconnoître que le métier devoit marcher à deux marches D, parce qu’il s’agit de fabriquer une toile unie, sans aucune croisiere.

Ce n’est pas encore assez d’avoir partagé l’embarras des fils de la chaîne en six parties, pour la faire agir plus facilement dans le travail du tisserand ; il faut encore œconomiser les espaces dans le fil des lisses des lames E, en se servant d’un fil délié, fort, parfaitement uni, & exempt de tout duvet étranger ; le succès est attaché à cette précaution, M. Jore a fait faire à cet usage un fil de soie, retors exprès, de neuf fils de soie, d’organcin de Piémont, le plus parfait qu’il a pû trouver ; & de cette soie retorse d’abord par trois fils ; & trois de ces fils mis en un, il a fait ses lisses ; & l’expérience lui a démontré que rien ne pouvoit remplacer cette soie, ni soie de Grenade, ni fil de quelqu’espece qu’on le choisît.

De ce qui vient d’être dit du nombre des lames & du nombre des fils de la chaîne, à faire entrer dans un peigne en quarante, l’ouvrier doit juger de la maniere de passer ses fils en lisse & en peigne, pour mettre son métier en état de travailler.

Ce métier monté de sa chaîne, n’a de l’ensuple B de devant à l’ensuple B de derriere, que trois piés, parce que la chaîne ne se peut travailler sur une plus grande longueur à la fois ; cette longueur même ne pourroit résister au travail, si elle n’étoit soûtenue par des baguettes que l’on passe dans les encroix qui sont derriere les lisses, suivant l’usage ordinaire de tous les tisserands.

De la trame. On a dit ci-devant que l’on choisissoit le fil de coton le moins parfait pour tramer la toile. Pour l’employer on le met sur l’ourdissoir, sans lui donner aucun apprêt : une femme ou un enfant en prend le bout, pour en former des canettes. Cette opération consiste à faire précisément ce qu’a fait la fileuse en ourdissant la chaîne.

La canette est un petit bout de roseau long d’un pouce à 14 lignes, que l’on passe sur une broche de fer, de sorte qu’il ne puisse tourner sur la broche. Cette broche est appuyée sur un pivot, de maniere qu’elle ne puisse s’échapper de l’endroit où elle est posée. On donne de la main à la broche un mouvement de rotation sur elle-même ; en conséquence le fil de coton attaché au roseau, se roule sur le tuyau de roseau appellé canette. A mesure que le fil se dévide, l’ouvriere avance le long de l’ourdissoir jusqu’au bout, & revient sur ses pas jusqu’à ce que la canette soit chargée de trois longueurs de l’ourdissoir, qui valent cent ou cent deux aulnes de fil. Cette broche n’est point un instrument particulier au travail du coton, elle est en usage parmi les dévideuses en soie ; on pourroit y suppléer par un petit roüet leger & prompt.

On voit par la longueur du coton qui se trouve mesurée sur les canettes, combien il en entre par chaque aulne de toile ; précaution très-utile pour connoître la valeur de la toile, & très-sûre pour prévenir les supercheries des ouvriers.

Lorsqu’il s’agit d’employer les trames, il faut les bien imbiber d’eau, pour que le fil soit plus en état de soûtenir l’effort de la navette. On employe l’eau bouillante, sans quoi elle ne pénétreroit pas jusqu’au fond ; on ébue ces canettes pour en ôter la trop grande quantité d’eau, & on les employe mouillées.

Le tisserand met une de ces canettes dans une navette F, plus basse & moins ouverte que les navettes ordinaires, pour n’être pas obligé de forcer le pas, c’est-à-dire pour n’être pas obligé d’ouvrir considérablement la chaîne pour passer la navette. Le fil passé & rangé en place, donne par son humidité de la souplesse aux fils de la chaîne, en humectant les apprêts dont ils sont enduits.

L’ouvrier doit travailler à pas ouvert, c’est-à-dire qu’il doit faire entrer le fil dans l’endroit où il doit rester, en tenant le pié appuyé sur la marche D ; & changer le pas, le peigne appuyé sur le même fil joignant la toile fabriquée, autrement il s’exposeroit à briser nombre de fils.

Il est bon de travailler ces toiles, sur-tout lorsqu’elles sont fines, dans des endroits un peu humides, & où la chaleur du soleil ne pénetre pas. Lorsque le tisserand reprend son ouvrage, après l’avoir quitté quelques momens, il doit passer un linge humide ou une éponge, ou autre chose semblable, sur son ouvrage à l’endroit où il a cessé de travailler, pour assouplir les apprêts en cet endroit. Il doit aussi tenir sur son métier, pendant son absence, un linge humide par la même raison.

Les chaînes se passent en lisse & dans le peigne,

de la même maniere que les autres ouvriers en toile

& en soie le pratiquent ; on s’aide des mêmes outils,

mais il se trouve de la difficulté à manier avec les

doigts les fils rompus qu’il faut réparer, soit lorsqu’on

apprête la chaîne, soit tandis qu’on trame sa toile.

Les doigts, en passant entre les fils du coton, y causeroient

souvent du dommage ; pour le prévenir on

se sert d’un crochet fait d’une aiguille de moyenne

grosseur ; on la fait rougir pour la détremper, on lui

donne cette forme ; on fait entrer la tête

de cette aiguille dans un petit bâton de 4 pouces

de longueur, & gros comme une paille. Cet outil

accroche les fils rompus, les dégage des fils de la

chaîne, & les met à portée d’être renoüés sans endommager

les autres.

Lorsque la toile est fabriquée, on la fait tremper vingt-quatre heures, & on la lave à l’eau chaude pour en faire sortir les apprêts ; on lui donne ensuite une légere lessive, puis on la met environ un mois sur l’herbe pendant l’été : elle se trouve alors suffisamment blanche, si elle est fine ; si elle est commune, on lui donne une seconde lessive, & on la met encore quelque tems sur l’herbe, jusqu’à ce qu’elle soit suffisamment blanche. Lorsque la saison ne permet pas de mettre les toiles sur l’herbe, il faut toûjours en faire sortir les apprêts, qui les pourroient endommager en peu de tems, & qui les exposeroient à être rongées par les rats.

Il reste à dire quelque chose des mousselines raiyées, comme celles qui nous viennent des Indes. Ces raiyures se font avec deux fils au lieu d’un, passés ensemble en lisse & en peigne, de sorte que quatre de ces fils vont dans la même dent. Ces fils doivent encore être plus gros que les autres qui composent le reste de la chaîne ; mais si ces fils étoient roulés tous ensemble sur la même ensuple, il arriveroit que leur grande disproportion de grosseur formeroit des monticules sur l’ensuple, qui feroient tirer certains fils & relâcheroient les autres. Pour prévenir cet inconvénient, on met la chaîne qui doit former les raiyons sur une ensuple particuliere ; c’est pour cette raison qu’on voit la place de trois au métier, savoir deux derriere pour les deux chaînes, & l’autre devant pour recevoir l’ouvrage fabriqué.

On se sert d’un temple, ou comme on dit dans les manufactures de Lyon, tempia, pour maintenir la largeur de la toile égale à la largeur du peigne, dans l’endroit où on la trame, ainsi que le pratiquent les autres tisserands.

Les mousselines fines sont bien les ouvrages les plus délicats & les plus beaux qui se fassent avec le coton filé, mais ce ne sont pas les seuls qu’on en fasse ; nous avons déjà parlé des bas ; il nous reste à achever en partie l’énumération, en nommant les camisoles, couvertures, tapisseries, futaines, autres toiles que les mousselines, une infinité d’étoffes où le coton se trouve tissu avec la soie, le fil, & d’autres matieres.

On ne peut rien dire du prix des cotons, soit filés soit en laine ; le prix du coton en laine dépend de sa beauté & de l’abondance de la récolte ; il faut encore faire entrer en calcul la perfection de l’ouvrage, pour le prix du coton filé. Voyez Cotonnier ; voyez aussi aux autres articles de ce Dictionnaire les différentes sortes d’étoffe de coton.

Coton, (Jardinage.) duvet qu’on remarque à la surface de plusieurs fruits, tels que la pêche, &c.

Cotons, (Marine.) ce sont des pieces de bois dont on se sert à fortifier un mât, auquel on les joint étroitement. Voyez Jumelles. (Z)