Journal (Eugène Delacroix)/Texte entier

DE

EUGÈNE DELACROIX

TOME PREMIER

1823-1850

PRÉCÉDÉ D’UNE ÉTUDE SUR LE MAÎTRE

par PAUL FLAT

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS PAR MM. PAUL FLAT ET RENÉ PIOT

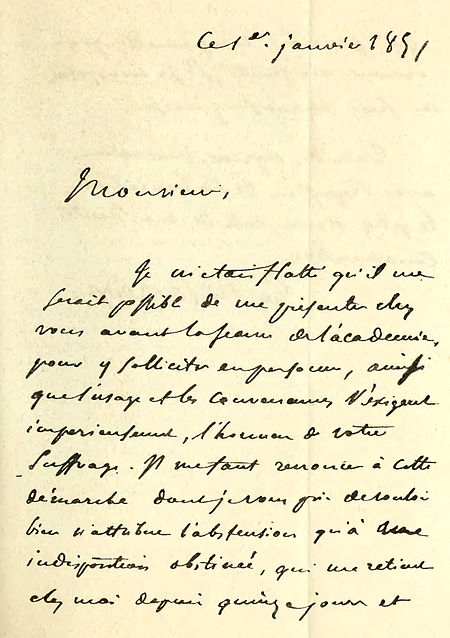

Portraits et fac-similé

PARIS

LIBRAIRIE PLON

PLON-NOURRIT et Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

8, RUE GARANCIÈRE-6e

Tous droits réservés

DE

EUGÈNE DELACROIX

eau forte de Paul Colin

d’après un dessin original de A. Colin

DE

EUGÈNE DELACROIX

TOME PREMIER

1823-1850

PRÉCÉDÉ D’UNE ÉTUDE SUR LE MAITRE

par PAUL FLAT

NOTES ET ÉCLAIRCISSEMENTS PAR MM. PAUL FLAT ET RENÉ PIOT

Portraits et fac-similé

PARIS

LIBRAIRIE PLON

PLON-NOURRIT et Cie, IMPRIMEURS-ÉDITEURS

8, RUE GARANCIÈRE-6e

Tous droits réservés

Le Journal d’Eugène Delacroix se compose de notes prises au jour le jour, écrites à bâtons rompus, où le grand artiste jetait chaque soir au courant de la plume, sans ordre, sans plan, sans transitions, toutes les idées, les réflexions, les théories, les extases, les découragements qui pouvaient traverser son esprit toujours en travail.

Commencé en 1823 par un jeune homme de vingt-deux ans, dans la fièvre d’une vie ardente et tourmentée, ce Journal a d’abord l’allure rapide et quelque peu décousue ; à mesure que les années s’avancent, le sang s’apaise, l’esprit se mûrit et s’élève, l’expérience naît, l’horizon s’élargit, le style se précise et les aperçus succincts du début font place peu à peu à de véritables morceaux littéraires.

Ces notes qui n’étaient pas destinées à voir le jour et qui embrassent une période de plus de quarante années, se trouvent consignées sur une série de petits cahiers, de calepins et d’agendas portant chacun sa date.

L’existence de ce Journal était connue : des copies en furent prises ; à la mort de Delacroix, elles demeurèrent entre les mains de l’élève le plus fidèle, du véritable disciple du maître, le peintre Pierre Andrieu, à qui nous devons rendre ici un sincère hommage. La vénération d’Andrieu pour Delacroix avait revêtu le caractère d’une véritable religion : dépositaire de la pensée du grand peintre, il résolut de la garder pour lui seul, et, tant qu’il vécut, il se refusa à publier ces pages qu’il relisait sans cesse.

Pierre Andrieu est mort l’an dernier. Sa veuve et sa fille n’ont pas cru devoir priver plus longtemps le public d’un document si précieux pour l’histoire de l’art, et elles nous ont confié la mission de le mettre au jour. La publication actuelle est donc faite d’après les papiers remis à Pierre Andrieu. Mais pour écarter toute critique, éviter toute erreur et assurer à la pensée de l’écrivain toute son exactitude et toute son autorité, les éditeurs ont pensé qu’il était indispensable de contrôler ces notes, page par page, sur les manuscrits originaux. Le petit-neveu du grand peintre, M. de Verninac, sénateur du Lot, avec une bonne grâce et une courtoisie dont nous ne saurions trop le remercier, nous a permis de faire ce travail de vérification sur les originaux eux-mêmes, qu’il a bien voulu nous communiquer.

Si dans ce Journal certaines lacunes sont à constater, notamment pour la période de 1848, par contre nous avons eu la bonne fortune de retrouver certains carnets qu’on croyait égarés. Le fameux voyage au Maroc, dont la trace semblait perdue, appartient aujourd’hui à M. le professeur Charcot, qui nous a permis de reproduire cet épisode capital dans la carrière artistique du maître ; nous sommes heureux de pouvoir lui adresser ici l’expression de notre gratitude.

Nous avons fait également appel au souvenir des anciens amis, des élèves et des admirateurs de Delacroix ; tous se sont empressés de mettre à notre disposition les renseignements et les documents qu’ils pouvaient posséder. En nous accordant leur bienveillant concours, Mme Riesener, M. le marquis de Chennevières, MM. Robaut, Faure, Paul Colin, Maurice Tourneux, Monval, Bornot, le commandant Campagnac, nous ont aidés dans notre tâche, et c’est un devoir pour nous d’inscrire leurs noms en tête de cette publication.

Pour conserver au Journal son véritable caractère, les éditeurs ont scrupuleusement respecté les divisions du manuscrit, qu’ils publient tel qu’il a été conçu. À côté des aperçus philosophiques, des idées critiques les plus élevées, sur l’art, sur la peinture, la musique et la littérature, on trouvera une foule de notes personnelles qui nous font pénétrer dans la vie même de l’artiste ; car Delacroix a consigné dans ces cahiers tous les détails de son existence, jusqu’aux incidents parfois infimes de sa journée, ses visites, ses promenades, voire même ses dépenses, le prix de vente de ses tableaux et les procédés techniques de sa peinture. Tous ces menus faits, dont quelques-uns pris isolément pourraient paraître quelquefois de peu de valeur, constituent, réunis, un document du plus haut intérêt : il en ressort un Delacroix intime, qu’on avait pu soupçonner déjà par la correspondance recueillie par Philippe Burty et par les notes fragmentaires déjà publiées, mais qui apparaît aujourd’hui dans ces pages avec un relief saisissant. À travers ces impressions personnelles, ces sensations, ces confidences, se dégage une âme, une intelligence, un caractère de qualité tout à fait supérieure.

Pendant plus d’un demi-siècle, Delacroix a été mêlé au mouvement intellectuel de son temps. Il a connu tous les hommes illustres de la monarchie de Juillet, de la République de 1848 et du second Empire. Si l’on excepte quelques compagnons de jeunesse et d’atelier, dont l’amitié est restée fidèle à Delacroix jusqu’à la fin, mais dont la notoriété s’est effacée depuis longtemps, on trouvera inscrits dans ce Journal les noms de la plupart de ceux qui, à un titre quelconque, ont marqué leur place dans le monde des arts, de la littérature et de la politique.

À ce point de vue, on peut donc dire que le Journal de Delacroix est en même temps l’histoire d’une époque.

Delacroix écrit au cours de son Journal : « On ne connaît jamais suffisamment un maître pour en parler absolument et définitivement. » Un tel jugement, qui paraît au premier abord la condamnation de l’étude que nous entreprenons, deviendra facilement, si l’on y réfléchit, un argument en sa faveur. On peut objecter, sans doute, que l’historien d’un esprit péchera toujours par quelque lacune, provenant soit d’un défaut de compréhension qui lui est personnel, soit d’un manque de documents qu’on ne saurait lui reprocher ; il n’en reste pas moins qu’en appliquant à la lettre, jusqu’à ses extrêmes conséquences, l’aphorisme du grand artiste, on aboutirait au néant, qu’il vaut mieux être incomplet que de n’être point du tout, enfin que l’autorité des documents sur lesquels il s’appuie contribue singulièrement à soutenir l’écrivain. Or, quels plus précieux documents pourraient exister que ceux qui sont offerts au public sur Eugène Delacroix ? Quarante années de la vie d’un artiste, depuis l’origine de sa production jusqu’à ses derniers moments, non point complètes, il est vrai : — nous verrons plus tard quelles lacunes on y doit regretter ; — mais quarante années durant lesquelles, avec la franchise et la sincérité qu’on ne saurait avoir qu’envers soi-même, l’homme s’explique en découvrant l’intimité de son être, le penseur expose les vues originales que lui ont suggérées les hommes et les choses ; l’artiste enfin nous fait la confidence de ses plus chères théories d’art, de ses préférences et de ses antipathies, jugeant en toute impartialité ses contemporains, comme il a jugé les maîtres d’autrefois. Dire cela, c’est préciser en même temps les limites où nous devons nous tenir. Ce qui importe ici, en effet, ce n’est pas d’étudier son œuvre ; la chose a été faite, et magistralement : il suffit de citer les noms de Théophile Gautier, de Paul de Saint-Victor, de M. Mantz, de Baudelaire surtout, pour rappeler aux lettrés, aux curieux, les beaux et nombreux travaux composés soit du vivant, soit après la mort du peintre, dans lesquels ces écrivains éminents ont analysé le génie d’Eugène Delacroix et marqué sa place dans l’histoire de l’Art. Recommencer sur ce terrain serait s’exposer à des redites, risquer en outre d’ajouter peu de chose à ce qui a été écrit. L’important est de reconstituer l’homme et le penseur, de montrer à l’aide de ces documents l’universalité de son intelligence, de réunir en un faisceau serré les éléments épars de son individualité, de justifier en un mot aux yeux du lecteur l’importance historique de ces notes journalières, comme Delacroix en marquait à son propre point de vue l’intérêt, lorsqu’il écrivait : « Il me semble que je suis encore le maître des jours que j’ai inscrits, quoiqu’ils soient passés ; mais ceux que ce papier ne mentionne point, ils sont comme s’ils n’avaient point été. »

Il est une double manière pour un homme éminent de faire ses confidences à ceux qui viendront après lui : rédiger des Mémoires ou laisser un Journal. Les Mémoires offrent ceci de particulier qu’ils sont composés d’ordinaire vers la fin d’une carrière ou du moins dans la plénitude des forces intellectuelles, lorsque déjà l’écrivain a atteint un âge assez avancé pour pouvoir embrasser une longue période de sa vie passée et pour avoir acquis, ne fût-ce que vis-à-vis de lui-même, l’autorité nécessaire à ce genre de travail. C’est à la fois leur avantage et leur inconvénient : leur avantage d’abord, parce qu’ils présentent un ensemble soutenu, et, comme tout ouvrage subordonné à un plan, se font lire plus facilement, jusqu’au point où la lassitude commence à envahir l’écrivain ; leur inconvénient enfin, parce qu’ayant été rédigés avec une pensée bien arrêtée de publication et n’étant en somme la plupart du temps qu’une biographie de leur auteur préparée par lui-même, il y a tout à parier qu’il n’y est point sincère en ce qui le concerne. Ce sont précisément les avantages et les inconvénients opposés qui caractérisent un Journal : la monotonie inévitable, conséquence de sa forme même, l’absence forcée de composition, le laisser-aller inhérent au genre, d’autant plus sensible que l’écrivain a été plus éloigné de toute arrière-pensée de publication, voilà des objections capitales pour certains esprits qui dans un livre prisent avant toute qualité l’ordre et la méthode. Est-il besoin d’ajouter qu’au regard du biographe, ces défauts, en admettant qu’il les reconnaisse pour tels, sont des motifs de s’intéresser à des pages dans lesquelles il cherchera de préférence, sinon exclusivement, la signification psychologique et l’affirmation d’une intense personnalité ?

Que penser en particulier du Journal d’Eugène Delacroix ? Chaque fois que l’on procède à une publication de cette nature, il convient, tout en conservant pieusement à l’œuvre son caractère d’intégralité, de se substituer dans la mesure du possible à l’artiste lui-même, et, par un effort d’imagination sympathique, de se demander comment il la ferait, vivant encore, ou même s’il la ferait. C’est là d’ailleurs un point de vue de pure curiosité qui, suivant nous, ne saurait avoir d’influence sur la présentation de l’ouvrage, car nous n’admettons pas qu’en cette matière, et d’autant mieux qu’il s’agit d’un très grand homme comme Eugène Delacroix, une main quelconque vienne, sous prétexte d’ordre ou de convenance, arranger et disposer à sa guise. De tels documents doivent être acceptés tels qu’ils sont : il faut les prendre ou les laisser, il n’est pas permis d’y toucher. Mais revenons à notre question : de la lecture de l’ensemble, il nous paraît résulter que Delacroix eût retouché et présenté peut-être de manière différente les premières années du Journal : on y trouve, en effet, des négligences de style qui n’étaient pas dans le génie du maître. Non qu’il fût de parti pris hostile aux écrits dépourvus de plan ; bien au contraire, on lit dans une page de l’année 1850 ce curieux passage : « Pourquoi ne pas faire un petit recueil d’idées détachées qui me viennent de temps en temps toutes moulées et auxquelles il serait difficile d’en coudre d’autres ?… Faut-il absolument faire un livre dans toutes les règles ? Montaigne écrit à bâtons rompus… Ce sont les ouvrages les plus intéressants. » Et plus tard, en 1853 : « F… me conseille d’imprimer comme elles sont mes réflexions, pensées, observations, et je trouve que cela me va mieux que des articles ex professo. » Ces paroles ne suffiraient-elles pas à justifier, s’il en était besoin, le principe même d’une telle publication ? Quant à la seconde partie du Journal, l’élévation constante de pensée, la préoccupation presque exclusive de l’art, enfin le souci de la forme, nous permettent d’avancer qu’il aurait eu bien peu de chose à faire pour la mener à perfection. À ce propos, nous tenons de Mme Riesener, veuve du peintre qui fut parent de Delacroix, un trait marquant à quel point il se souciait de l’effet que pourraient produire ses écrits. Un après-midi, — c’était dans les dernières années de la vie du maître, — Mme Riesener étant allée le voir à son atelier avec son mari, Delacroix leur montra un cahier manuscrit entr’ouvert : « C’est là-dessus, leur dit-il, que je note chaque jour mes impressions sur les hommes et les choses ; j’ai une réelle facilité pour écrire, et d’ailleurs je fais grande attention, car, maintenant qu’on a la manie de garder, pour les publier plus tard, les moindres autographes des hommes en vue, je soigne même ma correspondance. » Il est manifeste qu’il existe une différence de forme entre les premières et les dernières années du Journal. Lorsque les lecteurs auront sous les yeux toutes les pièces du procès, ils pourront le juger et marqueront leur préférence. Pour nous, si nous reconnaissons la supériorité des dernières années au point de vue littéraire, nous ne saurions nous empêcher de professer à l’égard des premières une tendresse toute spéciale de pur psychologue.

Bien que le Journal et les papiers de famille consultés ne nous apprennent rien de nouveau sur l’enfance et la jeunesse d’Eugène Delacroix, nous ne pouvons négliger cette période de sa vie ; à cet égard, d’ailleurs, les renseignements fournis par ses précédents biographes s’accordent complètement et laissent peu de points obscurs. Eugène Delacroix naquit à Charenton Saint-Maurice, près Paris, le 7 floréal an VI (26 avril 1798). Son père, Charles Delacroix, était alors ambassadeur de France en Hollande. La carrière politique et administrative de ce dernier fut assez brillante : il appartenait à cette catégorie d’esprits imbus des principes philosophiques du dix-huitième siècle, et qui rêvaient d’en tenter l’application à la société environnante ; il avait été d’abord avocat au Parlement, puis secrétaire de Turgot : le département de la Marne l’envoya à la Convention nationale ; il paraît n’y avoir joué qu’un rôle assez effacé, bien que l’ancien Moniteur contienne de lui des discours qui, selon M. Mantz, « ne semblent pas inspirés par une vive tendresse pour le clergé et les choses religieuses ». Sa véritable voie était l’administration : il s’acquitta à son honneur de missions dans les Ardennes et dans la Meuse, et plus tard le Directoire lui confia le ministère des Affaires étrangères ; il fut appelé à ce poste le 12 brumaire an IV et le conserva jusqu’en messidor suivant. Lorsqu’il le quitta, ce fut pour céder la place au prince de Talleyrand ; il eut alors comme compensation l’ambassade de Hollande, puis, après l’organisation des préfectures, termina sa carrière en qualité de préfet de Marseille et de Bordeaux, où il mourut en 1805. Le trait saillant de son caractère paraît avoir été l’énergie ; du moins est-ce celui qui ressort le plus clairement des renseignements fort rares que nous possédons sur son compte. Dans une note du Journal, Eugène Delacroix fait allusion à cette énergie en parlant d’une opération cruelle qu’il dut subir, et durant laquelle il montra un courage stoïque. Peut-être le fils hérita-t-il du père cette force morale qui se traduisit chez le peintre par une volonté indomptable pour tout ce qui concernait son art, par cette incroyable persévérance qui sut triompher de tous les obstacles accumulés devant lui. Quant à la mère de Delacroix, Victoire Oëbène, elle faisait partie d’une famille d’artistes, dont le peintre Riesener fut un des plus honorables représentants : elle était, disent ceux qui l’ont connue, d’une grande distinction physique et d’allures tout aristocratiques. Eugène Delacroix semble avoir eu pour elle une tendre vénération, bien qu’il n’ait pu en conserver qu’un souvenir d’enfant, puisqu’elle mourut en 1814, époque où il n’avait encore que seize ans.

Nous ne pouvons passer sous silence l’hypothèse suivant laquelle Eugène Delacroix serait le fils naturel du prince de Talleyrand. On sait comment se forment ces sortes de légendes, comment, avec le temps, elles prennent peu à peu de la consistance, et, nées d’un simple rapprochement ingénieux, finissent par acquérir un véritable crédit : l’esprit humain est ainsi fait qu’il adopte une croyance non point tant à raison de la valeur ou du nombre des arguments qu’on lui présente en sa faveur, qu’à raison de l’ingéniosité, de la séduction plus ou moins grande qu’elle offre par elle-même : il n’est donc pas surprenant que la réunion de ces deux noms : Talleyrand Delacroix ait trouvé un certain crédit. L’éloignement du père de Delacroix, à l’époque de la naissance de l’artiste, les relations qui existaient entre la famille et le prince de Talleyrand, ce fait que Charles Delacroix, aussitôt après avoir quitté le ministère des Affaires étrangères, fut envoyé en Hollande pour y représenter la France, enfin et surtout une prétendue ressemblance entre le peintre et le prince de Talleyrand, autant de causes qui, se surajoutant, se soudant les unes aux autres, amenèrent certains esprits à cette conviction intime qu’Eugène Delacroix était le fils naturel du grand diplomate : c’est ainsi que s’établissent la plupart des légendes, résultats d’ingénieuses hypothèses, qui, envisagées isolément, ne reposent sur aucune base solide, et dont le groupement seul fait la force ; pourtant, à le bien prendre, elles ne peuvent avoir pour un esprit sérieux d’autre valeur que leur valeur individuelle, et c’est en les examinant séparément qu’il convient de les juger. Or il est une chose sûre, c’est que pas un de ces arguments n’offre un caractère de créance suffisant pour qu’on en tire une preuve. Sans aller aussi loin que M. Maxime du Camp, qui repousse avec indignation cette idée d’une filiation illégitime, et, se posant en véritable champion de l’honneur de la famille, présente encore moins d’autorité dans ses négations que les partisans de la descendance naturelle dans leurs ingénieuses allégations, sans dire comme lui « que rien dans ses habitudes d’esprit, dans sa vie parcimonieuse, dans sa sauvagerie, dans ses aspirations qui souvent répondaient mal à ses aptitudes, rien, ni dans l’homme intérieur, ni dans l’homme extérieur, ne rappelait le prince de Talleyrand », nous pensons qu’en dépit même des ressemblances, il n’y a là qu’une simple conjecture à laquelle on ne doit pas attacher plus d’importance qu’à une hypothèse non vérifiée.

Les dispositions artistiques de Delacroix se manifestèrent de très bonne heure ; si l’on en croit ses notes mêmes, il était aussi bien doué pour la musique que pour le dessin. Il raconte qu’à l’époque où son père était préfet de Bordeaux, il avait étonné le professeur de musique de sa sœur par la précocité de ses aptitudes. Tout jeune encore, à neuf ans, il fut mis au lycée Louis-le-Grand. Il ne paraît pas qu’il y ait été un élève remarquable : il appartenait à cette classe d’esprits qui doivent se former seuls, vivent, bien qu’enfants, déjà repliés sur eux-mêmes, chérissent l’isolement, et attendent l’appel intérieur de la vocation. Philarète Chasles, qui fut son camarade de collège, nous a laissé dans ses Mémoires un portrait physique et moral d’Eugène Delacroix : l’étrangeté de sa physionomie, ce quelque chose de bizarre et d’inquiétant qui marque d’un signe certain les destinées supérieures, avait frappé son attention d’observateur, et lui avait permis de le distinguer dans la masse des intelligences vulgaires qui l’entouraient : il avait noté ses aptitudes extraordinaires pour le dessin : « Dès sa huitième et neuvième année, cet artiste merveilleux reproduisait les attitudes, inventait les raccourcis, dessinait et variait tous les contours, poursuivant, torturant, multipliant la forme sous tous les aspects avec une obstination semblable à de la fureur. » On trouvera peut-être surprenant que dans son Journal Delacroix ne se reporte presque jamais à cette époque de sa vie ; sans doute, comme la plupart des natures délicates et originales, il avait conservé un mauvais souvenir de cette misérable existence du lycéen, assez voisine de l’enrégimentement par sa promiscuité, et, différant en cela de la majorité des hommes qui considèrent ces premières années comme les plus heureuses, il ne se les rappelait qu’avec déplaisir. Je ne sais s’il eût souscrit à l’énergique parole de Bossuet : « L’enfance est la vie d’une bête » ; toujours est-il qu’il ne professait pas grand enthousiasme pour cette saison de la vie, et qu’il aboutit à une conclusion assez proche de celle de Bossuet, lorsque, exprimant son opinion sur la méchanceté de l’homme, il nous fait cette confidence : « Je me souviens que quand j’étais enfant, j’étais un monstre. La connaissance du devoir ne s’acquiert que très lentement, et ce n’est que par la douleur, le châtiment, et par l’exercice progressif de la raison, que l’homme diminue peu à peu sa méchanceté naturelle. »

Un de ses biographes s’est demandé avec candeur pourquoi Delacroix se fit peintre, et après avoir examiné successivement les différentes carrières qu’il aurait pu choisir, les emplois publics, l’industrie, le commerce, pour lesquels il lui semblait évidemment mal préparé, en vient à cette conclusion « qu’il ne lui restait plus qu’à s’abandonner à ses instincts d’indépendance ». Sans insister sur le côté légèrement naïf de cette observation, nous ferons remarquer que son auteur touchait du doigt la vérité, et donnait, sans s’en douter, la cause intime et profonde de la vocation du futur artiste, comme de toute grande vocation. Dans un des premiers cahiers du Journal, Delacroix rend grâce au ciel « de ne faire aucun de ces métiers de charlatan qui en imposent au genre humain ». Le secret de sa carrière d’artiste est tout entier dans cette phrase, qui explique en même temps ses aspirations d’indépendance et l’impuissance où demeurèrent toujours les artistes individuels et les écoles sur le développement de sa personnalité. Personne n’ignore que, par une étrange ironie du sort, il fut élève de Guérin. Gros le reçut également dans son atelier. Dirons-nous que ces influences furent vaines ? Cela est trop évident : il obéissait à l’appel intérieur de la destinée et n’écoutait que son génie !

Si nous nous posons sur Delacroix la question que Sainte-Beuve considérait comme indispensable de résoudre dans l’étude biographique et critique d’un homme éminent : « Comment se comportait-il en matière d’amour ? Comment en matière d’amitié ? » le Journal du maître nous éclairera complètement. Les préoccupations amoureuses existent au début de sa carrière. Faut-il ajouter qu’elles sont sans conséquence ? Il n’est jamais indifférent de savoir si un homme, surtout un artiste, a connu le souci d’aimer ; mais ce qui est capital, c’est d’être fixé sur ce point : quelle partie de son être a été atteinte ? La tête, le cœur ou les sens ? Suivant que l’amour de tête, l’amour-sentiment ou l’amour sensuel prédominera, l’être intellectuel se trouvera modelé différemment et la réaction amoureuse influera diversement sur les productions de son esprit. De cette vérité psychologique, Stendhal, pour ne citer qu’un nom, a fourni la plus saisissante démonstration, car il est bien certain que, si l’amour de tête et l’amour-sentiment n’avaient pas tenu dans sa vie la place que nous savons, nous n’aurions ni Julien Sorel, ni Mme de Rénal, ni Mathilde de la Môle, ni Clélia Conti. Or, pour en revenir à Delacroix, il ne paraît pas que l’amour ait jamais gravement atteint la tête ou le cœur : il semble s’être limité exclusivement aux sens et s’être manifesté chez lui de telle manière qu’il ne pouvait ni influer sur son travail, ni contribuer à l’en détourner. En examinant les différents épisodes amoureux dont il confie le secret à son Journal, nous ne saurions les envisager que comme des fantaisies d’un jour. Non qu’il méprisât la femme ou la traitât uniquement comme un instrument de plaisir : sa nature était trop délicate pour s’en tenir à une semblable philosophie ; disons mieux : il était trop homme du monde, dans le sens supérieur du mot, pour méconnaître le rôle discret dévolu à l’élément féminin dans de certaines limites. Mais il demeura toujours à l’abri d’une passion par un double motif, à ce qu’il nous paraît : d’abord la banalité de ses premières liaisons : « Tout cela est peu de chose, écrit-il à propos de cette Lisette qui passe pour ne plus revenir. Son souvenir, qui ne me poursuivra pas comme une passion, sera une fleur agréable sur ma route… » « Ce n’est pas de l’amour, note-t-il à propos d’une autre ; c’est un singulier chatouillement nerveux qui m’agite. Je conserverai le souvenir délicieux de ses lèvres serrées par les miennes. » Et puis, en admettant même qu’il eût rencontré un véritable amour, ou plutôt la possibilité d’un amour, il n’est pas téméraire d’affirmer qu’il aurait eu garde de s’y abandonner. « Malheureux, écrit-il après une rencontre qui sans doute l’avait plus préoccupé qu’à l’ordinaire, et si je prenais pour une femme une véritable passion ! » L’année 1824 contient une confidence bien significative sur l’innocuité de ses fantaisies amoureuses : « Quant aux séductions qui dérangent la plupart des hommes, je n’en ai jamais été bien inquiété, et aujourd’hui moins que jamais. » Ces influences extérieures tendent à disparaître complètement à mesure qu’il avance dans la vie, pour laisser place entière aux voluptés de l’imagination. À ce propos, il écrit une phrase que l’on croirait détachée de la correspondance de G. Flaubert : « Ce qu’il y a de plus réel en moi, ce sont ces illusions que je crée avec ma peinture. Le reste est un sable mouvant. »

On a dit que Delacroix avait réservé toute sa puissance d’affection pour le sentiment d’amitié. L’expression nous paraît singulièrement exagérée. Qu’on n’aille pas s’imaginer, d’ailleurs, que nous nous le représentions incapable d’en goûter dans leur plénitude les délicates jouissances. La vérité est que l’amitié ne s’offrit jamais à lui sous une forme et avec un caractère entièrement dignes de lui. On a beaucoup parlé des amis dont le nom revient souvent dans sa correspondance : Guillemardet, Soulier, Pierret, Leblond. Ils ne pouvaient satisfaire qu’une part de sa nature, la part affective ; quant aux besoins intellectuels, ils demeurèrent impuissants à y répondre ; or, chez des intelligences complètes comme celle de Delacroix, il ne peut exister de sentiment d’amitié complet que celui qui correspond à toutes les exigences de l’être. Nous inscrivions tout à l’heure le nom de Flaubert ; Delacroix n’eut pas, précisément comme celui-ci, la rare fortune de rencontrer dans sa première jeunesse un de ces esprits, je ne dis pas égal au sien, mais véritablement frère du sien, tel que Flaubert les trouva en Bouilhet et Lepoittevin. Et ce n’est pas une conjecture que nous faisons ici ; il y a un passage du Journal qui ne laisse aucun doute à cet égard : « J’ai deux, trois, quatre amis ; eh bien, je suis contraint d’être un homme différent avec chacun d’eux, ou plutôt de montrer à chacun la face qu’il comprend. C’est une des plus grandes misères que de ne pouvoir jamais être connu et senti tout entier par un même homme, et quand j’y pense, je crois que c’est la souveraine plaie de la vie. » Là encore, par conséquent, il ne devait pas goûter une satisfaction entière, et c’est dans la supériorité de sa nature qu’il en faut chercher la cause.

C’est que l’Art, et l’Art seul, pouvait satisfaire son esprit, en lui communiquant la plénitude de vie pour laquelle il était fait. Il appartenait à la famille des grands « Intellectuels », chez qui l’idée maîtresse atteint presque à la hantise d’une monomanie et devient à ce point absorbante qu’elle étouffe les tendances voisines. On l’a dit avec raison, précisément à propos d’Eugène Delacroix. : il serait injuste d’appliquer à certains esprits les principes d’existence dont relèvent la plupart des hommes : ce qu’il y a d’anormal dans leur conformation spirituelle explique comme il justifie ce qu’il peut y avoir d’étrange dans leur vie. Suivez-le dans le premier développement de son existence d’artiste : vous trouverez chez lui cette impatience, cette impétuosité du créateur qui provient d’une surabondance de sève et du fourmillement des idées. Son intelligence est mobile parce que le nombre des points de vue la détourne en tous sens et l’empêche de se fixer ; mais ce n’est là qu’une crise transitoire, sans inconvénient pour sa grandeur future, car il la constate lui-même, et, semblable à un malade qui serait son propre médecin, s’administre les remèdes appropriés. Il se tient constamment en garde contre lui ; il se voit agir et penser ; il se compare à ceux qui l’approchent, prend pour modèle ce qu’il trouve bon en eux, et conserve sa lucidité d’analyse au milieu des émotions les plus troublantes de sa carrière d’artiste. C’est là un des traits caractéristiques de son esprit que cette faculté de se replier sur lui-même, de s’observer : en cela il est bien moderne et nous apparaît comme un des nôtres : « Je serais un tout autre homme, écrit-il à vingt-quatre ans, si j’avais dans le travail la tenue de certains que je connais… Fortifie-toi contre ta première impression ; conserve ton sang-froid. » Semblable par là à Stendhal, de qui Baudelaire le rapprochait, il comprend la nécessité d’une méthode, d’un ensemble de principes directeurs de la vie intellectuelle qui lui semblent la sauvegarde de toute existence vouée aux travaux de la pensée. Baudelaire le comparait à Mérimée et à Stendhal, et certes, s’il avait connu les premières années de ce Journal, il eût éprouvé cette jouissance particulière que goûte toujours un esprit inventif à constater la vérification d’une hypothèse : « L’habitude de l’ordre dans les idées est pour toi la seule route au bonheur, et pour y arriver, l’ordre dans tout le reste, même dans les choses les plus indifférentes, est nécessaire. » Cette phrase ne vous paraît-elle pas comme détachée de ces lettres intimes écrites à sa sœur dans lesquelles l’auteur de Rouge et noir faisait à cette amie ses confidences journalières, en lui donnant des conseils pour la poursuite de la vie heureuse ?

Se défiant de lui-même, Delacroix se défiait aussi des autres et prenait à leur égard des résolutions dictées par la plus sage prudence. Il avait reconnu sans doute, en en faisant l’expérience lors des enthousiasmes irréfléchis de la première jeunesse, le danger de s’abandonner à la spontanéité d’une nature trop ardente en présence de tiers qui demeureront toujours impuissants à la comprendre et n’y verront le plus souvent que bizarre excentricité. On a dit qu’une des grandes préoccupations de sa vie avait été de « dissimuler les colères de son cœur et de n’avoir pas l’air d’un homme de génie ». Je le croirais volontiers, surtout quand je lis cette phrase : « Sois prudent dans l’accueil que tu fais toi-même, et surtout point de ces prévenances ridicules, fruit des dispositions du moment. » Il fréquenta beaucoup de monde, trop peut-être pour sa santé ; mais on peut affirmer que le monde n’eut aucune influence sur sa vie spirituelle, sur ses travaux d’artiste, car dès l’abord il en avait senti les dangers, et il lui fut trop constamment supérieur pour ne le point juger comme il mérite de l’être. Chaque fois qu’il en parle, c’est avec cet accent de haute supériorité qui vient de la conscience intime d’une valeur transcendante, par laquelle se manifeste le sentiment d’aristocratie intellectuelle : « Que peut-on faire de grand au milieu de ces accointances éternelles avec tout ce qui est vulgaire ? » dit-il dans les premières pages du Journal ; et plus tard, en 1853, lorsque, arrivé au faîte de sa réputation et pleinement maître de ses effets, il tente de résumer son impression sur la société moderne, son jugement pénètre jusqu’aux causes de son infériorité, ne se contentant pas de la constater : « Il n’est pas étonnant qu’on trouve insipide le monde à présent : la révolution qui s’accomplit dans les mœurs le remplit continuellement de parvenus. Quel agrément pouvez-vous trouver chez des marchands enrichis qui sont à peu près tout ce qui compose aujourd’hui les classes supérieures ? » Quelquefois même il ira jusqu’à l’indignation, et vous sentirez une colère sourde l’envahir. En 1854, sortant d’un bal des Tuileries, il écrit : « La figure de tous ces coquins, de toutes ces coquines, ces âmes de valets sous ces enveloppes brodées, vous lèvent le cœur. » Voilà sans contredit une des notes les plus intéressantes du Journal, parce qu’elle est éminemment significative, parce que nulle autre part que dans des papiers intimes elle ne pouvait figurer, parce qu’enfin elle découvre et met à nu le révolté qui est au fond de tout homme de génie. C’est bien là l’expression d’une de ces « colères de cœur qu’il aimait à dissimuler » ; mais il fallait qu’il se déchargeât, et son Journal lui permit de le faire.

De bonne heure, il comprit que l’homme est seul dans l’existence, d’autant plus seul qu’il est plus différent, car la société en cela nous paraît assez semblable à l’enfant, lequel se détourne avec crainte des figures qui ne lui sont pas familières. Il sentit que l’on ne doit compter que sur ses propres forces, que les sympathies apparentes dont nous sommes entourés ne sont en réalité que duperie, puisqu’elles cachent toujours un principe d’intérêt personnel, plus ou moins habilement dissimulé. Heureux encore l’artiste, lorsque la jalousie, l’envie de ceux qui l’approchent ne tentent pas de le décourager par de perfides insinuations ! Il existe à cet égard une page curieuse : elle est de 1824, époque de ses premières luttes ; il a déjà exposé la Barque du Dante, et l’on sait de quelle manière ce tableau fut accueilli. Il est en train de peindre les Scènes du massacre de Scio, il a esquissé la femme traînée par le cheval qui occupe le centre de cette admirable composition. Il montre son travail à quelques amis, à quelques parents : vous vous figurez comme on le juge ; mais après leur départ, il se soulage et note sur son Journal cette exclamation indignée : « Comment ! il faut que je lutte avec la fortune et la paresse qui m’est naturelle ! il faut qu’avec de l’enthousiasme, je gagne du pain, et des bougres comme ceux-là viendront jusque dans ma tanière, glacer mes inspirations dans leur germe, et me mesurer avec leurs lunettes ! » J’imagine que cette épreuve lui fut une rude leçon et ne contribua pas médiocrement à l’affermir dans ses idées de prudente réserve, d’autant mieux que s’il se défie du monde, il se défie encore plus des artistes ; ce qui lui semble redoutable en eux, c’est cette envie qui lui fait l’effet d’un manteau de glace sur les épaules, et puis il a déjà conscience de l’infériorité des « spécialistes », des « gens de métier », car il écrit : « Le vulgaire naît à chaque instant de leur conversation. »

Voilà, dira-t-on, une conception singulièrement pessimiste de la vie ! Sans doute, mais c’est la conception d’un sage, d’un homme qui entend n’aborder la lutte que bien armé, et prudemment se représente le monde plus médiocre encore et plus vulgaire qu’il n’est, pour éviter ce qu’il redoute par-dessus tout : être dupe ! Nous avons parlé de ces principes directeurs de la vie qui doivent soutenir l’homme de pensée au milieu des perpétuels dangers qui le menacent, et qu’un écrivain comparait à des phares, ou à des barres lumineuses placées de distance en distance, destinés qu’ils sont à le préserver des écueils. Dans le Journal de Delacroix, comme dans les lettres de Stendhal, vous les trouverez en grand nombre, car il conçoit la vie comme un combat : « Il n’y a pas à reculer, écrit-il en 1852. Dimicandum ! C’est une belle devise que j’arbore par force et un peu par tempérament. J’y joins celle-ci : Renovare animos. Mourons, mais après avoir vécu. Beaucoup s’inquiètent s’ils revivront après la mort, et ils ne vivent point dès à présent. »

Sa vie fut tout intérieure, comme celle des « Intellectuels » ; les luttes qu’il eut à soutenir se livrèrent dans le vaste champ du cerveau. Pour le seconder, il eut deux adjuvants puissants : la solitude et le travail. La solitude d’abord : nous avons vu qu’il la constatait autour de lui, même dans le monde, disons : d’autant plus qu’il était dans le monde, au milieu de ses amis ou de ceux qui se prétendaient tels : c’est l’isolement forcé du grand esprit qui ne se voit pas d’égaux ; mais à côté de celui-ci, il en est une autre, l’isolement volontaire, celui de l’homme qui vit dans sa tour d’ivoire. Après l’amour de la solitude, et comme conséquence directe, l’amour du travail. Quand il parle de sa vie intellectuelle, c’est avec l’enthousiasme d’une âme possédée par de hautes idées : « Je me le suis dit et ne puis assez me le dire, pour mon repos et pour mon bonheur, — l’un et l’autre sont une même chose, — que je ne puis et ne dois vivre que par l’esprit. » — Cette pensée reparaît à chaque instant ; lorsqu’il souffre, c’est dans son art qu’il trouve l’oubli de ses souffrances ; lorsqu’il éprouve un déboire, c’est par la production de nouvelles œuvres qu’il se console.

Tout jeune, son génie le torture : il est une cause de tourment, en ce sens que les idées affluent trop nombreuses, que son esprit, malgré les principes de méthode dont il ne se départira jamais, bouillonne trop fortement, que les images picturales s’accumulent dans son cerveau et qu’il n’est pas maître de ses sujets. Mais l’énergie productrice prend vite le dessus ; il ne s’en tient jamais à la période de conception et de rêve, si pleine de délices, si féconde en illusions perfides. Un de nos écrivains qui le connut et s’entretint plusieurs fois avec lui nous a parlé du bouillonnement qui se faisait dans sa tête ; il l’a représenté curieux de tout, s’intéressant à tout, suivant des cours de langues orientales, faisant de la botanique, bref, un des esprits les plus ouverts de ce siècle. La lecture complète du Journal est une vérification éclatante de son assertion. Dès les premières années, Delacroix vit dans une constante surexcitation. En 1822, il écrit : « Que de choses à faire ! Fais de la gravure, si la peinture te manque, et de grands tableaux… Que je voudrais être poète ! » Il s’échauffe à la fréquentation des écrivains, tient constamment présent à sa pensée le souvenir des précurseurs : la vie de Dante, celle de Michel-Ange le hantent et le soutiennent. La noblesse et la pureté de ces existences d’artistes lui sont comme un perpétuel incitamentum qui le pousse à la production et l’arrête sur les pentes dangereuses. Que de bouillonnement dans ce cerveau, mais aussi que de méthode ! Que d’ardeur, mais que de sagesse ! L’impression maîtresse qui demeure est celle d’une existence bien ordonnée, dans laquelle la raison et la volonté dominent toujours la passion et ne cèdent jamais pied !…

Si peu avancés que nous soyons dans l’analyse de cet esprit, nous y découvrons déjà les rudiments d’une philosophie, j’entends une conception d’ensemble de la vie. Le propre des cerveaux à tendances généralisatrices est de ne jamais s’en tenir aux événements et de considérer les phénomènes successifs dont ils sont les témoins comme autant de matériaux pour la construction d’idées. Delacroix est de ce nombre, la seule forme de son Journal suffirait à le démontrer. Il voit un écrivain, un artiste, un homme politique : peut-être bien la conversation n’a-t-elle été que médiocrement intéressante ; une intelligence ordinaire n’eût rien trouvé à en tirer. Il est rare qu’il n’y rencontre pas l’occasion et le prétexte d’une note personnelle, presque toujours suggestive. De même et d’autant mieux s’il s’agit d’art, du sien en particulier : il visite une exposition, il entend une symphonie, il assiste à une représentation ; ou bien, plus simplement, il a travaillé tout le jour à l’une de ses œuvres, tableau de chevalet, esquisse de peinture murale, décoration de la Chambre ou du Louvre ; l’impression subie lui dictera quelque vue d’ensemble touchant aux plus hautes questions d’esthétique. C’est cette faculté généralisatrice, critérium de toutes les supériorités intellectuelles, et croissant avec son génie, qui communique un intérêt progressif à ces pages dans lesquelles il se raconte lui-même. Avec lui, vous ne sauriez vous heurter à l’une de ces étroites conceptions qui caractérisent les hommes de métier exclusif, et bornent fatalement leurs vues. Sans doute il peut se tromper ; il se trompe quelquefois, mais ses erreurs ne trahissent jamais une lacune irrémédiable de l’esprit. Enfin, comme dans tous les développements bien ordonnés, l’évolution de sa pensée obéit à des lois régulières, ne subit pas de temps d’arrêt, et les approches de la vieillesse n’entraînent point avec elles cet affaiblissement des forces cérébrales dont le spectacle est une des plus attristantes réalités d’ici-bas !

Je ne sais plus quel écrivain, arrivé au faîte de la réputation, et jetant un regard en arrière sur sa vie, souhaitait pour ses fils une destinée différente. Si Delacroix avait été contraint à de semblables préoccupations, il eût probablement formulé un vœu analogue. Tout compte fait, nous plaçant non pas tant au point de vue de la qualité que de la somme de bonheur possible, il est évident que l’existence de l’homme ordinaire offre plus de garanties que celle de l’homme supérieur. Delacroix en fut un jour frappé, dans les premiers temps de sa carrière, et ne put s’empêcher de noter l’observation sur son Journal : « Les ignorants et le vulgaire sont bien heureux. Tout est pour eux carrément arrangé dans la nature. Ils comprennent ce qui est, par la raison que cela est. » Plus tard, à vingt-cinq années de distance, il revient sur cette idée et parle des souffrances de l’homme de génie, de cette réflexion et de cette imagination qui lui semblent de funestes présents. Après les luttes qu’il avait dû soutenir, les attaques dont il avait été l’objet, il écrivait : Presque tous les grands hommes ont eu une vie plus traversée, plus misérable que celle des autres hommes. » La cause de leurs souffrances, Delacroix l’avait éprouvé, n’est pas seulement dans la difficulté d’imposer leur talent ; elle est encore et surtout dans ce talent lui-même, dans la nature maladivement sensible qu’il implique, qui fait vibrer leurs nerfs frémissants à des contacts non ressentis par la plupart, et communique à tout leur être une hyperesthésie contre laquelle il n’est pas de remède.

Mais l’homme est aussi impuissant à modifier sa nature morale que son tempérament physique : il lui faut accepter l’existence avec les conditions dans lesquelles elle se présente ; c’est cet asservissement aux lois implacables de la destinée qui amène la révolte en lui, bien qu’il en comprenne la nécessité. Sa raison lui démontre la loi, sa sensibilité s’insurge contre elle, dans une de ces heures où l’esprit, après avoir goûté, grâce aux délices du travail, cette illusion réconfortante qu’il est le maître et domine à son gré, reçoit un de ces vigoureux rappels à l’ordre qui lui remémorent son état d’irrémédiable esclavage : « Ô triste destinée ! Désirer sans cesse mon élargissement, esprit que je suis, logé dans un mesquin vase d’argile. » Les mêmes motifs qui l’ont fait déplorer l’asservissement de l’être humain en apparence le plus détaché des liens de la matière, l’amènent à envisager avec une sorte de tristesse résignée la variabilité, l’incertitude de la production. Il compare entre eux ces enfants doués d’une imagination supérieure à celle des hommes faits, ces artistes qui ne peuvent travailler que sous l’influence de l’opium ou du haschisch ; — il était ami de Boissard, le maître du salon où avaient lieu les séances du club des « Haschischins », si minutieusement décrites par Th. Gautier et rappelées dans la préface des Fleurs du mal, séances au cours desquelles, on s’en souvient, des écrivains et des artistes s’intoxiquaient de ces dangereuses substances, puis observaient sur eux-mêmes et leurs voisins l’effet produit. Pour d’autres, il remarque que la simple inspiration journalière suffit ; peut-être songeait-il à Balzac qui avait toujours refusé de se soumettre à ces expériences, se contentant d’en noter le résultat sur autrui. En ce qui le concerne, Delacroix estime qu’une demi-ivresse lui est assez favorable. Là encore il constate que nous ne sommes que des machines, machines d’un ordre supérieur, munies de rouages plus délicats, plus compliqués que celles que nous inventons, mais dont le fonctionnement demeure un inquiétant et insoluble problème.

Delacroix, nous l’avons vu, était intimement convaincu de cette vérité que l’homme s’avance seul dans l’existence, livré à ses propres forces et muni des armes que la nature lui a départies. Il a des rapports sociaux une idée pessimiste, d’autant plus intéressante comme preuve de l’originalité de son esprit qu’elle va directement et contre les principes du dix-huitième siècle finissant, dans le respect desquels il avait dû être élevé, et contre les doctrines optimistes de l’époque où il atteignit sa maturité, doctrines avec lesquelles sa conception de la vie forme un contraste saisissant. Il eût volontiers, je crois, inscrit en lettres d’or la fameuse maxime de Hobbes : Homo homini lupus, car il estime que « l’homme est un animal sociable qui déteste ses semblables ». Toutes ses réflexions sur la société, et elles sont nombreuses, de plus en plus nombreuses à mesure qu’il avance dans la vie, découlent de cette idée, toujours conséquentes avec elle. Lorsqu’il parle du « progrès », c’est toujours avec l’ironie mordante et détachée de l’observateur, assistant en philosophe convaincu de l’immutabilité des choses aux luttes tragiques et vaines de l’humanité pour améliorer sa condition misérable. Chaque fois qu’il se trouve en présence de ce qu’Edgar Poë appelait le ballon-monstre de la perfectibilité, il émet un doute, réserve son opinion et finalement écrit : « Je crois, d’après les renseignements qui nous crèvent les yeux, qu’on peut affirmer que le progrès doit amener nécessairement, non pas un progrès plus grand encore, mais à la fin négation du progrès, retour au point d’où on est parti. » Notez que cette phrase est de 1849, qu’elle emprunte par conséquent à sa date un caractère particulier d’intérêt, puisqu’elle se réfère à cette époque où tant d’âmes généreuses, mais peu éclairées, s’étaient abandonnées aux rêves illusoires d’un perfectionnement universel, de l’avènement d’une ère de bonheur général. La supériorité de son intelligence lui montre la vanité de tous ces rêves, et sur ce point l’amène à la certitude.

Il semble même, quand il touche à ces questions, qu’il soit un précurseur et qu’il écrive pour notre temps. Il eut sans doute à subir, dans les réunions qu’il fréquentait, dans ses causeries intimes avec George Sand, de longues et fastidieuses dissertations sur le problème social ; nous en trouvons la trace dans ses notes journalières. Le rêve d’égalité qui, avec celui du progrès indéfini, hantait ces cervelles de travers, ne le trouvait pas plus indulgent ; au lieu du progrès, c’est la dégénérescence qu’il constate, comme résultat de ces prétendus perfectionnements. Cette conception si haute et si philosophique de la société le conduit à étudier la question de la « philanthropie ». Profondément convaincu que la véritable charité est celle qui agit individuellement, dans le silence et sans espoir de récompense, d’autant plus noble qu’elle est plus désintéressée, n’obéissant qu’au mobile supérieur de la sympathie humaine, il perce à jour les causes réelles de la philanthropie organisée ; il en pénètre les secrets avec cette infaillible sûreté d’instinct qui sous les dehors trompeurs découvre les mobiles cachés, et quand il parle de ces entrepreneurs de charité, de ces philanthropes de profession, « tous gens gras et bien nourris », il semble prévoir dans toute son extension le charlatanisme dont nous sommes aujourd’hui les témoins.

Ces immortelles duperies sur lesquelles vit la société et qui font le succès de ceux qui savent à point les exploiter, l’amènent à examiner les conditions élémentaires de la vie heureuse. Partant de cette idée que l’homme ne place presque jamais son bonheur dans les biens réels, Delacroix en revient aux principes de sagesse de la philosophie antique, renouvelés par les sages des temps modernes, c’est-à-dire à l’acceptation des conditions de vie telles qu’elles nous sont imposées : d’une part, développement de notre être en conformité avec ses tendances, ce qui n’est autre chose que la doctrine de Gœthe ; de l’autre, résignation aux nécessités inéluctables qui établissent les lois de la vie comme celles de la mort, « condition indispensable de la vie ». Il reconnaissait d’ailleurs qu’une telle philosophie ne pouvait être à la portée du grand nombre, et pensait que le monde continuerait à se mouvoir dans le même cercle, impuissant qu’il demeurera toujours à se transformer dans son essence…

Esprit généralisateur, Delacroix fut également « universel », et par là nous n’entendons pas seulement qu’il fut universel comme peintre ; nous voulons marquer que sa curiosité et sa compréhension d’artiste s’étendirent à toutes les manifestations de la beauté. Sa curiosité d’abord, car aucune de ces manifestations ne lui demeura indifférente : il s’intéressa à toutes ; son intelligence, perpétuellement en éveil, ne manqua jamais une occasion de se développer, d’agrandir le champ de ses connaissances. Sa compréhension enfin le rendit apte, sinon à les juger toutes « absolument et définitivement », du moins, malgré les erreurs de détail qui peuvent entacher quelques-unes de ses appréciations, à en pénétrer l’esprit caché et l’intime signification. Montrer quel retentissement salutaire une pareille universalité peut exercer sur une âme d’artiste, ce serait presque une banalité, car il suffit d’émettre l’idée pour en faire toucher du doigt l’exactitude. Quant à l’influence bienfaisante dont elle favorisa le développement particulier du maître dont nous parlons, la lecture attentive de son Journal le prouverait, si la connaissance de ses innombrables productions n’en demeurait à tout jamais la démonstration la plus évidente. Lui-même, il avait examiné cette question d’universalité et s’est expliqué à cet égard avec une singulière netteté. Dans une page de l’année 1854, il observe « combien les gens de métier sont de pauvres connaisseurs dans l’art qu’ils exercent, s’ils ne joignent à la pratique de cet art une supériorité d’esprit ou une finesse de sentiment que ne peut donner l’habitude de jouer d’un instrument et de se servir d’un pinceau » ; et il ajoute, toujours à propos des spécialistes : « Ils ne connaissent d’un art que l’ornière où ils se sont traînés, et les exemples que les écoles mettent en honneur. Jamais ils ne sont frappés des parties originales ; ils sont, au contraire, bien plus disposés à en médire ; en un mot, la partie intellectuelle leur manque complètement. » On ne pouvait mieux marquer la cause de l’insuffisance de tant d’artistes, de l’étroitesse de leurs vues, de ce qui fait qu’en somme ils ne sont, la plupart, comme on l’a écrit si justement, que « d’illustres ou obscurs rapins ». Lorsque Delacroix parle ainsi, il exprime une opinion qui lui est chère, qui correspond bien à ses convictions intimes, car elle cadre avec toute sa vie. Peu importe qu’à une époque postérieure, dans une de ces boutades fréquentes chez les intelligences d’élite, parce qu’elles résultent d’un don particulier d’envisager les choses sous leurs différents points de vue, peu importe que Delacroix ait écrit « qu’un artiste a bien assez à faire d’être savant dans son art » ; sans doute, en notant cette boutade, il songeait au danger inverse de celui qu’il avait indiqué plus haut, à l’inconvénient qui peut résulter pour un peintre d’une culture trop étendue, quand elle ne s’accompagne pas d’une faculté d’invention en harmonie avec elle. Peut-être même, — et les longs entretiens qu’on lira dans le Journal de 1854 confirmeront cette hypothèse, — pensait-il à Chenavard, dont il appréciait singulièrement l’érudition, mais à qui il reprocha toujours de n’être pas assez peintre. Il n’en reste pas moins certain qu’une culture complète de l’esprit lui paraît la condition indispensable de toute grande carrière d’artiste.

L’éternelle question du « Beau », qui a servi de thème aux discussions stériles de tant d’écrivains, cette question qui sous la plume des purs théoriciens ne peut guère être qu’un prétexte à déclamations creuses, mais qui, traitée par un artiste comme Delacroix, devient aussitôt d’un intérêt vivant et palpitant, devait le préoccuper et le préoccupa en effet. Sous ces deux titres : Questions sur le Beau et Variations du Beau, il l’examina dans ses détails, et dévoila la largeur de ses vues esthétiques. Ennemi des pures abstractions et des principes absolus, il arrive à cette conclusion notée par M. Mantz, « qu’il faut admettre pour le Beau la multiplicité des formes », « que l’art doit être accepté tout entier », et que « le style consiste dans l’expression originale des qualités propres à chaque maître ». L’examen de ces problèmes d’esthétique revient souvent dans son Journal, aussi bien pendant les premières années de jeunesse, alors que ses convictions n’étaient pas encore solidement assises, qu’à l’époque de la pleine maturité et de la vieillesse commençante. En 1847, il écrit : « Je disais à Demay qu’une foule de gens de talent n’avaient rien fait qui vaille à cause de cette foule de partis pris qu’on s’impose ou que le préjugé du moment vous impose. Ainsi, par exemple, de cette fameuse question du Beau, qui est, au dire de tout le monde, le but des arts. Si c’est là l’unique but, que deviennent les gens qui, comme Rubens, Rembrandt, et généralement toutes les natures du Nord, préfèrent d’autres qualités ? »

De telles paroles sont la condamnation même des principes absolus en matière esthétique, de même que cette idée émise plus loin : « Le Beau est la rencontre de toutes les convenances », nous semble la négation de l’idéal romantique. C’est qu’en effet, et nous touchons ici à l’une des faces les plus curieuses de son esprit, à celle peut-être qui se trouvera le plus complètement éclairée par l’œuvre posthume du maître, si l’on s’efforce de dégager à ce point de vue sa signification, on reconnaît combien grande était l’erreur de ceux qui s’obstinaient à le représenter comme un des chefs du romantisme militant. En cela, nous semble-t-il, ils furent les dupes d’une apparence trompeuse ; ils ne virent que l’extrême fougue d’un tempérament excessif, sans vouloir tenir compte des facultés de réflexion, de repliement sur soi-même, de concentration voulue et préméditée, qui constituaient l’essence de son génie. Si Delacroix fut attentif à une chose, ce fut à ne s’affilier à aucune école, et, comme toutes les individualités très tranchées, à marcher seul dans sa carrière d’artiste. Les mêmes raisons qui firent que dans les premières années de son développement il demeura rebelle aux influences environnantes, que ni les écoles organisées, ni les artistes individuels n’eurent de prise sur son talent, l’empêchèrent toujours de se rattacher à aucune secte. Plus loin, quand nous examinerons les jugements qu’il porte sur les artistes d’autrefois, sur ses contemporains, écrivains, musiciens et peintres, nous trouverons la preuve irréfutable de ce que nous avançons ; mais dès maintenant nous en savons assez pour marquer avec certitude combien son génie le différenciait du romantisme impénitent !

S’il ne fut pas toujours tendre au romantisme, il se montra constamment hostile aux doctrines du réalisme. La sévérité avec laquelle il juge Courbet, tout en proclamant ses merveilleuses aptitudes de peintre, prouve à quel point les tendances de cette école étaient opposées aux siennes. À ses yeux, l’imagination est le principal facteur de la production esthétique, et la réalité ambiante ne lui semble digne de devenir matière à œuvre d’art, qu’à la condition d’avoir été épurée, transfigurée en quelque sorte par sa toute-puissante influence. Dans un fragment de l’année 1853, à propos d’esquisses de la Sainte Anne, faites par lui à Nohant, il compare un premier croquis reproduisant servilement la nature, qui, dit-il, lui est insupportable, à une seconde esquisse dans laquelle ses intentions sont plus nettement marquées, et qui pour cette raison commence à lui plaire, tandis qu’il n’attribue guère au premier une importance plus grande qu’à une reproduction photographique. Sans cesse il insiste sur la prépondérance de l’imagination, et par imagination ce n’est jamais l’invention de toutes pièces qu’il entend, mais bien la faculté d’interpréter puissamment, de refléter suivant le tempérament individuel de l’artiste la nature qui pose devant lui. Pour Delacroix, imagination et idéalisation sont des termes égaux et réciproquement convertibles. Dans une page merveilleuse, tant par la beauté de la forme que par la hauteur de l’idée, il rapproche cette idéalisation de l’art de l’idéalisation du souvenir, résultat du travail psychologique dans les phénomènes de la mémoire : « J’admirais ce travail involontaire de l’âme qui écarte et supprime dans le ressouvenir des moments agréables tout ce qui en diminuait le charme, au moment où on les traversait. Je comparais cette espèce d’idéalisation, — car c’en est une, — à l’effet des beaux ouvrages de l’imagination. Le grand artiste concentre l’intérêt en supprimant les détails inutiles ou repoussants ou sots ; sa main puissante dispose et établit, ajoute et supprime, et en use ainsi sur des objets qui sont siens ; il se meut dans son domaine et vous y donne une fête à son gré. » Plus loin, à propos du dictionnaire, auquel il compare la nature, il écrit : « Un dictionnaire n’est pas un livre ; c’est un instrument, un outil pour faire des livres. » Il faut rapprocher cette phrase, — et peut-être même l’exemple lui vint-il pour mieux affirmer son idée, — de la conversation rapportée par Baudelaire, dans laquelle il semble s’être efforcé de résumer sur ce point ses théories artistiques, en laissant percer une arrière-pensée de combattre les théories réalistes : « La nature n’est qu’un dictionnaire », répétait-il fréquemment. Pour bien comprendre l’étendue du sens impliqué dans cette phrase, il faut se figurer les usages ordinaires et nombreux du dictionnaire. « On y cherche des mots, la génération des mots, l’étymologie des mots ; enfin on en extrait tous les éléments qui composent une phrase ou un récit ; mais personne n’a jamais considéré le dictionnaire comme une composition, dans le sens poétique du mot. » Voilà qui nous apparaît net et tranché. Je ne sache pas de meilleur exemple pour rendre l’idée saillante et pour illuminer la pensée du

Delacroix n’aimait pas les Écoles, avons-nous dit, car il les jugeait impuissantes à former de véritables artistes : il ne faisait en cela qu’insister sur une conviction intime et généraliser son cas. Il parlait en homme de génie qui ne conçoit pas d’autre éducateur que lui-même et le développement normal d’une intense personnalité. À toute grande manifestation artistique, quelque degré de raffinement qu’elle atteigne dans son expression, il estimait que la puissance du sentiment et la spontanéité devaient toujours présider ; point d’œuvre d’art digne de ce nom qui ne dérive en dernière analyse de cette double origine. Tout le reste est à ses yeux pur métier, ou, si vous aimez mieux, rhétorique. La rhétorique, il la trouvait partout, non pas seulement dans les livres au elle différencie les gens de lettres et ceux qui écrivent parce qu’ils ont quelque chose à dire, mais encore dans la peinture, où elle remplace l’imagination du dessin et de la couleur par la reproduction servile de la nature ; dans la musique enfin, où elle remplace les idées par des combinaisons d’harmonie plus ou moins habiles. C’est elle qui, d’une façon générale, se substitue à l’imagination chez les artistes dénués d’invention, c’est elle qui conduit à la « manière ». Et ce n’était pas chez lui amour exagéré d’indépendance ; c’était le résultat des exigences d’une personnalité absorbante ; c’était aussi le fruit des observations qu’il avait faites sur les lois qui dirigèrent l’éducation des artistes fameux. Il trouvait la confirmation de ce qu’il avançait dans l’exemple de toutes les intelligences vouées aux travaux de la pensée ; à l’appui de son dire, il aimait à citer Rubens, Titien, Michel-Ange. Ces illustres ancêtres étaient toujours présents à sa mémoire pour soutenir ses défaillances et relever son courage abattu. Tout grand esprit lui paraissait comme une force en mouvement qui brise les obstacles accumulés devant elle et sait se faire jour à travers tous les empêchements. Aussi la hardiesse était-elle la qualité qu’il appréciait le plus : hardiesse au début d’une carrière, parce qu’elle est synonyme de puissance ; hardiesse après les premiers succès, parce qu’elle prouve l’effort constant de l’artiste ; hardiesse encore en plein triomphe, parce qu’elle dénote l’amour désintéressé de l’art, la recherche inassouvie de formes nouvelles incarnant la beauté : « Être hardi, dit-il, quand on a un passé à compromettre, est le plus grand signe de la force. » Notons d’ailleurs que ces principes d’indépendance, qui pourraient sembler outrés, ne l’empêchaient pas de reconnaître et de proclamer le rôle de l’imitation, la nécessité pour l’artiste débutant de s’appuyer sur l’enseignement des maîtres. Lui-même, il avait donné l’exemple de cette discipline de l’esprit par son érudition, par la fidélité scrupuleuse avec laquelle, jusque dans les derniers temps de sa vie, il copia leurs œuvres pour s’assimiler leur génie. Le développement de l’artiste lui paraissait assez semblable à celui de l’enfant qui d’abord reproduit les mouvements imités de ceux qui l’approchent, puis arrive peu à peu à l’indépendance et à la spontanéité. Ainsi en va-t-il dans le domaine intellectuel, et il ne saurait exister de véritable maître en dehors de l’affranchissement. En 1855, il écrit à ce propos : « Il faut absolument qu’à un moment quelconque de leur carrière ils arrivent, non pas à mépriser tout ce qui n’est pas eux, mais à dépouiller complètement ce fanatisme presque aveugle qui nous pousse tous à l’imitation des grands maîtres et à ne jurer que par leurs ouvrages. Il faut se dire : Cela est bon pour Rubens, ceci pour Raphaël, Titien ou Michel-Ange. Ce qu’ils ont fait les regarde ; rien ne m’enchaîne à celui-ci ou à celui-là. Il faut apprendre à se savoir gré de ce qu’on a trouvé ; une poignée d’inspiration personnelle est préférable à tout. »

Jusqu’ici nous n’avons examiné que des principes d’esthétique générale ; nous devons en venir maintenant à l’étude de l’esthétique spéciale de Delacroix en matière de peinture. Il est toujours intéressant d’entendre un artiste parler de son art et faire au public la confidence de ses pensées ; cela est en tout cas singulièrement révélateur de l’esprit dans lequel il le pratique, des tendances qu’il y apporte, de la largeur ou de l’étroitesse de vues qu’il y manifeste. Lorsque cet artiste est un Fromentin, on reconnaît aisément à la façon dont il en parle, au parti pris de composition littéraire et d’ordonnance classique toujours saillant jusqu’en ses moindres analyses, une intelligence fine et distinguée, merveilleusement apte à comprendre certains talents d’ordre moyen comme Van Dyck ou certaines faces d’un talent supérieur comme celui de Rubens, mais mal préparé à pénétrer le génie mystérieux et souverain d’un Rembrandt ; même dans ses appréciations techniques, le littérateur perce toujours chez lui, et l’on est forcé de conclure qu’il est plus écrivain que peintre. Quand cet artiste est un Couture, on peut trouver chez lui des recettes de métier, un souci constant de la technique, de précieux conseils pour les spécialistes ; en revanche, dès qu’il tente de s’élever à des préoccupations plus hautes, dès qu’il aborde ce que Delacroix appelait la partie « intellectuelle » de l’art, on saisit tout de suite le danger que courent certains artistes en pénétrant dans un domaine qui leur demeurera à jamais inaccessible, car leur incompétence n’y a d’égale que leur désinvolture, laquelle, ainsi que l’écrivait M. Mantz à propos de ce même Couture jugeant Delacroix, « dépasse peut-être les limites du comique ordinaire ». Chez l’artiste dont nous tentons d’analyser l’esprit, chez Delacroix, nous rencontrons le genre de mérite propre aux deux précédents sans apercevoir les lacunes ou les insuffisances que nous signalions. Chaque fois qu’il traite une question de métier, c’est avec la compétence d’un peintre de race ; mais comme chez lui l’exécution est toujours subordonnée à l’idée, il reste constamment supérieur à son sujet par l’élévation et la diversité des points de vue ; partout et toujours il demeure peintre, c’est-à-dire qu’en aucune circonstance il ne tente d’introduire dans son art des moyens qui lui soient étrangers ; pourtant jamais en lui le peintre n’étouffe l’artiste, l’homme d’éducation générale et d’inspiration soutenue. Ajoutons que la plupart de ses réflexions sur la peinture ont été écrites après l’année 1850, alors qu’il était dans la pleine maturité du talent, et qu’elles empruntent à ce simple fait une autorité singulière.

Écoutez-le quand il parle de la composition d’un tableau, de l’art de « conduire ce tableau depuis l’ébauche jusqu’au fini ». On sait qu’il n’admettait pas qu’une composition fût faite autrement que par « masses marchant simultanément » : c’était là un des principes d’art qui lui tenaient le plus au cœur, et il lui paraissait aussi hostile à une saine méthode de travail de peindre par fragments isolés qu’il lui eût semblé contraire à une bonne discipline de l’esprit de traiter telle partie d’une composition littéraire sans obéir à un plan nettement délimité, sans avoir préparé par avance les développements avoisinants. Cette règle, qu’il considérait comme fondamentale, lui était apparue avec la lumière de l’évidence en constatant les inconvénients de la méthode contraire dans des tableaux qu’il avait vus en préparation, notamment à l’atelier de Delaroche dont il détestait d’ailleurs la facture ; il comparait ce genre d’ouvrage « à un travail purement manuel qui doit couvrir une certaine quantité d’espace en un temps déterminé, ou à une longue route divisée en un grand nombre d’étapes… Quand une étape est faite, elle n’est plus à faire, et quand toute la route est parcourue, l’artiste est délivré de son tableau. » Dans un fragment de l’année 1854 qui traite la question avec l’ampleur qu’elle comporte, voici ce qu’il écrit : « Le tableau composé successivement de pièces de rapport, achevées avec soin et placées à côté les unes des autres, paraît un chef-d’œuvre et le comble de l’habileté, tant qu’il n’est pas achevé, c’est-à-dire tant que le champ n’est pas couvert ; car finir, pour ces peintres qui finissent chaque détail en le posant sur la toile, c’est avoir couvert cette toile. En présence de ce travail qui marche sans encombre, de ces parties qui paraissent d’autant plus intéressantes que vous n’avez qu’elles à examiner, on est involontairement saisi d’un étonnement peu réfléchi ; mais quand la dernière touche est donnée, quand l’architecte de tout cet entassement de parties séparées a posé le faîte de son édifice bigarré et dit son dernier mot, on ne voit que lacunes ou encombrement, et l’ordonnance nulle part. »

À la suite de cette théorie, comme conséquence immédiate, nous trouvons celle des « sacrifices », cet art de mettre en lumière les parties saillantes et capitales de la composition par l’effacement voulu dans l’exécution des parties secondaires. Delacroix y voyait la suprême habileté du peintre, son plus difficile effort, un art qui ne peut être que le résultat d’une longue expérience. Lorsqu’il parle des « accessoires » en peinture, ce lui est une occasion nouvelle de développer sa théorie des sacrifices, car la manière de les traiter lui semble le critérium de l’habileté de l’artiste. Il y a deux choses qui selon lui caractérisent les mauvais peintres, et les empêchent d’atteindre au Beau : d’abord le défaut de conception d’ensemble, puis l’importance exagérée donnée à ce qui est éminemment relatif et secondaire. Ces idées d’unité dans la composition, de subordination des parties accessoires aux principales, le poursuivent et le hantent ; nous y trouvons une preuve nouvelle de ce besoin d’ordre et de méthode caractérisant une des faces les moins connues de son esprit, qui pourtant ne saurait être omise sous peine de l’ignorer en sa complexité. Même dans l’ébauche, ou la première indication du peintre, on doit voir cette subordination, car « les premiers linéaments par lesquels un maître indique sa pensée contiennent le germe de tout ce que l’ouvrage présentera de saillant ». Cette qualité le frappe surtout chez les artistes de pure imagination, chez ceux qui doivent leur maîtrise au sens intime de la composition, à l’idée qui soutient l’œuvre et la dirige, plutôt qu’aux qualités d’exécution : il cite comme exemples Rembrandt et Poussin. À cet égard, il distingue deux catégories d’artistes nettement différenciées : ceux chez lesquels l’idée prédomine, qui tirent tout d’eux-mêmes et sont le plus redevables à l’invention : Rembrandt par-dessus tous ; ceux, au contraire, qui excellent dans le rendu, et chez qui l’imitation de la nature joue un rôle plus marqué : Titien ou Murillo. » Ils arrivent par une autre voie à l’une des perfections de l’art. »

Delacroix se trouve ainsi conduit à examiner la question de l’« emploi du modèle ». D’après lui, le modèle ne devrait être que le guide de l’artiste, quelque chose comme le dictionnaire auquel il se plaisait à comparer la nature qui pose devant l’œil du peintre : il serait fait uniquement pour soutenir les défaillances de l’exécution et lui permettre d’avancer avec assurance. À ce propos, il s’analyse lui-même et, faisant un retour sur son passé, reconnaît qu’il a commencé à se satisfaire le jour où il a négligé les petits détails pour subordonner ses compositions à l’idée d’ensemble, le jour où il n’a plus été poursuivi uniquement par l’amour de l’exactitude, où il a compris que la vérité résidait dans l’interprétation de la nature. C’est le contraire qu’il observe chez la plupart des peintres, précisément à cause de l’abus qu’ils font du modèle.

Ce qui s’impose toujours à lui, on le voit, c’est le souci de la composition, c’est la prédominance de l’idée sur l’exécution, c’est la prépondérance de la personnalité de l’artiste qui doit s’affirmer dans toutes ses œuvres, même dans celles qui au premier abord paraissent une reproduction fidèle de la nature ; peut-être même serait-il exact de dire qu’elle doit s’affirmer d’autant mieux que le genre traité est plus proche de la nature. Delacroix pensait bien ainsi, et il émet cette idée dans les observations qu’il présente sur le « paysage ». L’idéalisation, qui n’est autre chose que l’interprétation originale du peintre, lui semble d’autant plus indispensable dans le paysage que celui-ci s’y trouve en communication plus directe avec la réalité, que son œuvre en deviendra nécessairement la copie servile, s’il n’y apporte des qualités de vision personnelle et puissante. Il dit quelque part que « le paysage qu’il lui faut, ce n’est pas le paysage absolument vrai ». Nous ne devons pas voir dans cette phrase la simple constatation de ses tendances particulières, qui le poussaient à ne pas envisager séparément ce genre de composition, à le considérer comme le décor mouvant au milieu duquel il plaçait ses inventions dramatiques ; à ce point de vue, il nous semble bien le descendant des grands peintres décorateurs d’autrefois. Mais, abstraction faite des tendances de Delacroix, si nous nous arrêtons avec lui au genre tel que les paysagistes l’ont traité, nous voyons qu’il y affirme une fois de plus la nécessité de l’idéalisation : « Les peintres qui reproduisent simplement leurs études dans leurs tableaux ne donnent jamais au spectateur un vif sentiment de la nature. Le spectateur est ému parce qu’il voit la nature par souvenir, en même temps qu’il voit votre tableau. » Qu’est-ce autre chose, cette remarque, que la constatation du caractère suggestif de l’œuvre d’art, des conditions de son existence et de sa portée, puisqu’en dernière analyse elle n’agit sur notre âme qu’en ressuscitant, par l’intervention miraculeuse de la mémoire et de l’association des idées, les éléments de sensibilité que la vie antérieure y a accumulés ?

Même en dehors de son art, Delacroix aimait à systématiser, à coordonner les pensées maîtresses que l’observation faisait naître en lui : l’esprit est un, en effet, et, semblable à un instrument d’optique complexe et fidèle, reflète avec des propriétés identiques les différents objets qui lui sont présentés. Les motifs qui l’avaient amené à examiner la peinture isolément, le poussent à l’envisager dans ses rapports avec les autres arts ; il l’analyse comme moyen d’expression du sentiment, indépendamment de toute application pratique ; il y était forcément conduit, et par la pente naturelle de son esprit et par sa culture même qui s’étendait, on le sait, à toutes les manifestations du Beau ; également curieux de littérature, de musique, d’art dramatique, il se révèle bien dans son Journal l’intelligence la plus ouverte, la plus avide de jouissances qui ait jamais paru, car on trouverait difficilement, même dans la période de sa vie la plus absorbée par les grands travaux décoratifs, une semaine entière où ne fût point notée quelque réflexion venue à la suite de lectures, de représentations dramatiques ou d’auditions musicales. La poésie, tout d’abord : il y revient sans cesse, comme à la salutaire auxiliatrice de ses travaux, à la source vivifiante où il va puiser ses inspirations ; les lecteurs du Journal verront, dans l’immense quantité de projets qu’il a notés, l’assiduité de ses fréquentations poétiques ; de ces projets, il en exécuta un grand nombre : il eût fallu la vie de dix peintres pour les exécuter tous. À maintes reprises il émet le regret de n’être pas né poète, après avoir comparé dans leur puissance expressive les arts qui se meuvent dans le temps à ceux qui, comme la peinture, produisent une impression d’un bloc et simultanément. Delacroix en profite pour marquer la nécessité de bien comprendre les limites des différents arts : « L’expérience est indispensable pour apprendre tout ce qu’on peut faire avec son instrument, mais surtout pour éviter ce qui ne doit pas être tenté : l’homme sans maturité se jette dans des tentatives insensées ; en voulant faire rendre à l’art plus qu’il ne doit et ne peut, il n’arrive pas même à un certain degré de supériorité dans les limites du possible. » Certains lui ont reproché de n’avoir pas toujours scrupuleusement obéi au principe qu’il pose ainsi et qu’il aimait à répéter ; nous n’avons pas à examiner la question ; mais en admettant que le reproche fût fondé, on ne saurait voir dans une pareille tendance que l’affirmation de son génie. Il aimait passionnément la peinture, et lorsqu’il en parle, il ne trouve pas d’expressions assez enthousiastes pour en décrire les délices. Une seule chose l’affligeait, c’était sa fragilité ; en présence de ces toiles qui ne peuvent résister à l’action du temps, une indicible tristesse l’envahissait. Il reconnaissait la supériorité des conditions matérielles de l’œuvre écrite, qui traverse les siècles à l’abri de la destruction et n’a rien à craindre des injures du temps.

Attentif à toutes les productions de son époque, Delacroix avait assisté au développement de la forme romanesque, sans enthousiasme, il faut le dire. Il reprochait au roman moderne de s’appuyer sur de faux principes d’esthétique, d’abuser des descriptions de lieux, de costumes, de ne pas assez tenir compte de la psychologie des personnages. Ces objections qui se justifiaient pleinement quand il les adressait à des écrivains comme George Sand et Dumas, il eut le tort de les généraliser, et cela le rendit injuste à l’égard de Balzac, dont il ne comprit jamais le puissant génie. À vrai dire, le genre du roman n’était pas fait pour lui plaire : il est superflu d’en déduire les raisons. En revanche, l’art dramatique le prenait tout entier et faisait vibrer ses fibres les plus délicates. Ceux qui ont lu sa correspondance ont pu remarquer que, lors de son voyage à Londres, son admiration se partagea entre les peintures de l’école anglaise, pour laquelle il avait une prédilection particulière, et les représentations de Shakespeare, qu’il suivait assidûment. Le Journal ne nous apprend rien de nouveau en montrant avec quelle ardeur il lisait son théâtre ; mais il éclaire d’une lumière singulièrement révélatrice une des faces de son esprit sur laquelle nous avons insisté déjà à propos du romantisme, en découvrant son admiration pour notre théâtre français du dix-septième siècle, admiration qui le pousse à mettre en parallèle le système dramatique de Racine et celui de Shakespeare. Ici encore il faudra beaucoup rabattre des opinions erronées que les partisans du romantisme avaient contribué à répandre sur lui, car on y verra, non sans surprise, la démonstration de ses tendances classiques.

Delacroix ne s’attachait pas seulement à la forme dramatique elle-même, mais encore à ses interprètes, et l’on conçoit en effet que le peintre de passions si multiples, l’artiste dans l’œuvre duquel le mouvement et le geste devaient tenir une place prépondérante, ait trouvé dans le jeu des grands comédiens, en outre d’une pure jouissance esthétique, un enseignement salutaire et de précieuses indications. Ses lettres de 1825 datées de Londres décrivent l’enthousiasme que suscita en lui le talent de Kean, de Young, les plus fameux interprètes de l’œuvre shakespearienne. En 1835, il écrivait à Nourrit pour le remercier du plaisir qu’il lui avait fait goûter et du talent dont il avait fait preuve en répandant de l’intérêt sur une pièce comme la Juive, « qui en a grand besoin, ajoute-t-il, au milieu de ce ramassis de friperie qui est si étranger à l’art ». Le Journal contient des appréciations longues et détaillées sur les plus célèbres acteurs de l’époque : Rachel, Mlle Mars, la Malibran, Talma, et toujours dans ce qu’il écrit on voit percer le souci des rapports existant entre l’art du comédien et celui du peintre. Il consulte Talma, il interroge Garcia sur la Malibran, et arrive à cette conclusion que chez le peintre « l’exécution doit toujours tenir de l’improvisation, différence capitale avec celle du comédien ».