SERRURERIE, s. f. Les Romains étaient experts dans l’art de la serrurerie, si l’on en juge par quelques fragments qui nous sont restés. Ils employaient le fer dans les bâtisses, non point comme nous le faisons aujourd’hui, mais comme agrafes, crampons, goujons, chevillettes, boulons à clavettes, queues-de-carpe, équerres, étriers, etc. Dans les Gaules, dès l’époque romaine, certaines provinces étaient célèbres par leurs produits en fer ouvré, notamment les provinces du Nord et de l’Est, le Berry, le Dauphiné. Comme toutes les grandes industries, celle de la fabrication des ouvrages de fer dut souffrir des invasions pendant les Ve et VIe siècles, bien que la plupart des nouveaux conquérants ne fussent point étrangers au façonnage des métaux ; mais ces nouveaux venus n’employaient guère ces matières que pour des ustensiles, des armes, des chariots. Quant à l’art de la construction, il était tombé si bas, qu’à peine songeait-on à y employer le fer autrement que pour ferrer grossièrement des huis et façonner des grilles. Les établissements monastiques reprirent en main cette industrie perdue ; ils se mirent à exploiter des mines abandonnées, à établir des fourneaux, des forges, et bientôt ils purent atteindre une perfection relative, ou tout au moins remettre en circulation une quantité considérable de fers façonnés au marteau. Peu à peu l’art de la serrurerie, pour lequel certains peuples de la Gaule avaient une aptitude particulière, reprit une grande importance, et dès le commencement du XIIe siècle l’industrie des fers forgés était poussée assez loin. Les moyens de fabrication étaient faibles cependant : on ne possédait ni cylindres, ni laminoirs, ni filières ; on ignorait la puissance de ce moteur, la vapeur, qui permet d’ouvrer le fer en grandes pièces. Un martinet mû par un cours d’eau composait tout le matériel d’une usine. Le fer, obtenu en lopins forgés d’un poids médiocre, était donné aux forgerons qui, à force de bras, convertissaient ces lopins en barres, en fer battu, en pièces plus ou moins menues. Alors la lime n’était point inventée, les cisailles n’existaient pas ou ne pouvaient avoir qu’une force minime. Cette pénurie de moyens était une condition pour que la fabrication au marteau atteignît une certaine perfection. Les forgerons du moyen âge avaient en outre acquis une grande habileté lorsqu’il s’agissait d’obtenir des soudures à chaud, que nous ne faisons que bien difficilement aujourd’hui. Il est vrai que les premiers procédés pour réduire le fer en barres étaient si nombreux, qu’ils donnaient au métal une qualité que ne sauraient atteindre nos moyens modernes. Nos fers passent de l’état de lopins de fonte à peine corroyée au martinet, à l’état de barres par le laminage au cylindre, sans opération intermédiaire, tandis qu’autrefois le fer n’arrivait que peu à peu, et par un corroyage répété, de l’état de lopin à celui de barreau ou de plaque. Ce fer, sans cesse battu, acquérait une ténacité et en même temps une souplesse qu’il ne saurait avoir par les moyens employés aujourd’hui ; plus serré par le battage, plus concret, plus ductile, moins criblé de parties de fonte, il ne se brûlait pas si facilement au feu, et se soudait plus aisément au rouge blanc, sans pour cela devenir cassant. Mais ces qualités du fer corroyé à bras d’homme reconnues, il n’en faut pas moins signaler l’adresse rare avec laquelle les forgerons du moyen âge savaient souder les pièces compliquées qui demandaient un grand nombre de passages au feu, sans les brûler. Ils employaient d’ailleurs le charbon de bois, soit pour obtenir la fonte, soit pour convertir les gueuses en lopins et en fer battu : le charbon de bois laisse au fer des qualités de souplesse et de ductilité que lui retire en partie la houille. Il en est de la fabrication du fer appliquée aux travaux d’art comme de beaucoup d’autres ; ce que l’on gagne du côté de l’industrie, de la rapidité, de la puissance et de l’économie des moyens, on le perd du côté de l’art. En perfectionnant les procédés mécaniques, l’homme néglige peu à peu cet outil supérieur à tout autre qu’on appelle la main. Cependant on éprouvait des difficultés insurmontables lorsqu’il s’agissait de façonner de grandes pièces de forge à l’aide des bras, et la grande serrurerie de bâtiment ne commence à naître qu’au moment où les puissances de la mécanique purent être sérieusement employées. Ainsi, le mettait-on en œuvre dans les édifices, soit pour des chaînages, soit pour des armatures, que des pièces de forge dont le poids n’excédait pas 200 kilogrammes, dont la plus grande longueur ne dépassait pas quatre mètres, et encore les pièces de cette force sont-elles fort rares avant le XVIIIe siècle. Nous avons fait voir ailleurs comment les chaînages étaient combinés pendant les XIIe, XIIIe, XIVe et XVe siècles (voyez Chaînage) dans les grandes constructions. Ils consistaient en une suite de crampons agrafés les uns aux autres ou scellés dans la pierre. Pour les charpentes de fer, il n’en était pas question, bien entendu ; et même dans les charpentes de bois, le fer n’était pas employé (voyez Charpente). À dater du XIIIe siècle, le fer, cependant, remplit un rôle très-important dans les constructions comme tirants, crampons, armatures de baies, mais toujours en petites parties. Les nœuds, les renflements des crampons, des traits de Jupiter, les œils et leurs goujons souvent répétés, formaient, dans les maçonneries, des poches de fer volumineuses qui, en s’oxydant, faisaient éclater les pierres et causaient de graves désordres. On tentait bien d’éviter le danger de l’oxydation par des scellements en plomb, mais ce moyen était insuffisant, et bon nombre de monuments doivent en partie leur état de ruine à ces masses de fer enfermées entre les assises et cramponnées dans leurs lits. La grande serrurerie restait, par l’insuffisance des moyens mécaniques, à l’état barbare, tandis que la serrurerie fine s’élevait au contraire à la hauteur d’un art très-parfait dans sa forme et dans ses moyens d’exécution. Dans un même édifice dont la grosse serrurerie accuse les procédés de fabrication les plus naïfs, vous trouvez, comme à Notre-Dame de Paris, des pentures de portes dont la merveilleuse exécution est un sujet d’étonnement pour les gens du métier. Pour ces forgerons des XIIe et XIIIe siècles, le fer semblait être une matière molle et facile à souder comme l’est la cire ou le plomb, et c’est à grand’peine si quelques très-rares ouvriers de nos jours parviennent à façonner des pièces de cette nature, qui alors étaient fort communes.

Dans les règlements d’Étienne Boileau, il n’est pas question du corps d’état des serruriers façonnant la grosse serrurerie de bâtiment, mais seulement des greifiers, faiseurs de fermetures de portes (pentures), des grossiers (taillandiers) et des serruriers, fabricants de serrures. Ces ouvriers pouvaient prendre autant d’apprentis qu’il leur plaisait, et avaient permission de travailler de nuit, les serruriers exceptés, à cause de la perfection qu’exigeait ce genre d’ouvrage.

Les pentures étaient un genre de serrurerie fort prisé pendant le moyen âge et qui exigeait un apprentissage spécial. Nous nous occuperons donc d’abord de cette partie de la serrurerie fine de bâtiment.

Pentures. On désigne ainsi des bandes de fer clouées et boulonnées aux vantaux des portes, munies d’un œil entrant dans un gond, destinées à suspendre ces vantaux et à permettre de les faire pivoter facilement sur ces gonds.

Jousse[1], dans son traité de la serrurerie, si précieux aujourd’hui en ce qu’il nous retrace une partie des procédés employés par les ouvriers du moyen âge, s’exprime ainsi à propos des pentures : « Ce sont des barres de fer plat, qu’il faut percer tout au long, pour les attacher contre la porte avec des clous rivez, ou bien avec un crampon qui passe par-dessus le collet de la bande, lequel crampon passe au travers de la porte et est rivé par l’autre costé sur le bois. Le bout de la dite bande se replie en rond, de la grosseur du mamelon du gond, qui est le bout qui sort dehors la pierre ou bois, où il est posé ; lequel bout du gond entre dedans le reply de la dite bande, qui sera soudé si on veut, et arrondi en façon que le gond tourne aisément dedans. Autres y font des bandes flamandes pour porter les dites portes. Ces bandes sont faites de deux barres de fer soudées l’une contre l’autre et replyées en rond comme la précédente pour faire passer et tourner le gond. Après qu’elles sont soudées, on les ouvre et sépare l’une de l’autre, autant que la porte a d’épaisseur, puis on les recourbe, le plus quarrément que l’on peut pour les faire joindre et serrer des deux costez de la porte, principallement du costé de dehors : ceste façon de bandes vaut mieux que les communes parce qu’elles prennent les deux costez de la porte. On y en met trois pour l’ordinaire ; on y met quelquefois deux de ces bandes flamandes, ou d’autres droictes, avec un pivot au bas qui prend souz la porte qui vaut encore mieux, pourveu qu’il soit bien fait et mis comme il faut… » En effet, les pentures de portes pendant le moyen âge étaient exactement fabriquées ainsi que Jousse l’indique encore au commencement du XVIIe siècle. Ces pièces de fer ont, au point de vue de l’art du forgeron, une importance considérable. L’ouvrier qui peut forger une penture dans le genre de celles que nous trouvons si fréquemment attachées aux portes des édifices des XIIe et XIIIe siècles, atteint les dernières limites de son art et peut façonner les pièces les plus difficiles.

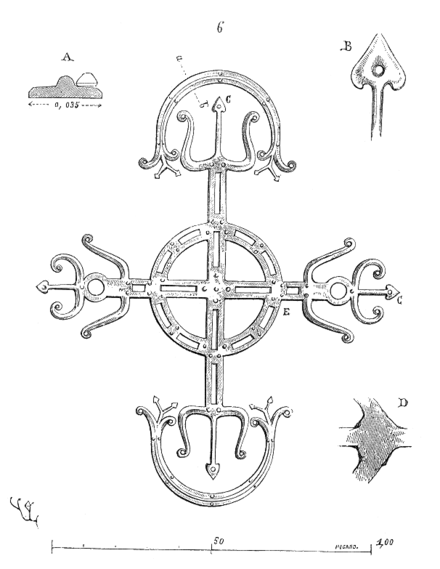

Cet exemple provient d’une porte de l’église de Blazincourt (Gironde), et date du XIIe siècle. Les bouts E des branches courbes se terminent en façon de têtes, ainsi que l’indique le profil F. Pour obtenir ce renfort, le fer a été refoulé, puis fendu et façonné au marteau, avant de courber la branche et ses volutes. Voici en G une autre penture forgée d’après le même principe et provenant de l’église de Saint-Saturnin, de Moulis (Gironde)[2]. On voit en g comment le forgeron a refendu et préparé la bande droite de la penture pour obtenir les petites volutes h. Rien n’était plus simple que ce genre de travail, qui n’exigeait d’autres soudures que celles des deux branches courbes avec la tige droite. Ces volutes étaient naturellement les attaches des clous, et évitaient les trous dans les bandes ou branches, trous dont multiplicité affame le fer et provoque souvent des brisures. Les portes de l’église de Saint-Martin, à Angers, sont garnies encore de fausses pentures qui, comme travail de forge et de soudure, sont une œuvre assez remarquable. La figure 6 donne l’une de ces fausses pentures.

Il n’est pas fort aisé de souder le cercle milieu avec les quatre branches de la croix. Ces bandes ont été battues à chaud l’une sur l’autre, puis découpées à l’étampe et au burin. En A est la section faite sur ab, et en B le détail d’une des feuilles extrêmes C. Quand il s’agit de souder ainsi deux pièces de fer croisées ou rapportées l’une sur l’autre, on fait chauffer au rouge cerise la pièce du dessous et au rouge blanc la pièce du dessus, puis on martèle à petits coups d’abord, et à coups plus forts à mesure que le fer refroidit. Si les deux pièces étaient chauffées au rouge blanc, on risquerait, au premier coup de marteau, de ne plus rien trouver sur l’enclume. C’était par les différents degrés de chauffage que les forgerons pouvaient arriver à souder un grand nombre de pièces, comme nous le verrons tout à l’heure.

Les fausses pentures de Saint-Martin, à Angers, datent du XIIe siècle, et présentent, pour l’époque, cette particularité curieuse des évidements ménagés dans les bandes et découpés après la soudure des pièces. Le battage des deux fers superposés, du cercle et des deux branches de la croix, donnait après l’opération la forme D, — cette forme D étant la réunion E, — car la double épaisseur du fer, sous le marteau, s’était étendue en remplissant les angles. Ces angles étaient élégis au burin, sans le secours de la lime, qui n’était pas employée à cette époque. Il était plus rationnel de donner cependant plus d’épaisseur ou de largeur aux parties soudées, et de profiter ainsi du procédé pour contribuer à l’ornementation.

C’est dans cet esprit que sont fabriquées les jolies pentures du XIIe siècle attachées à la porte méridionale de l’ancienne cathédrale de Schlestadt, et dont nous donnons le dessin figure 7. Le collet A est soudé aux deux branches C au moyen d’un renfort, ainsi qu’on le voit sur le profil en B. La tige elle-même possède un renfort D sous lequel est soudée l’embase G de la bande principale, cette embase étant élargie pour faciliter l’opération de soudure. Le renfort D a été élégi au burin après le martelage. Les branches extrêmes E sont soudées sur l’extrémité F, également élargie, de la bande droite. Ainsi le fer refoulé latéralement par le martelage à chaud a été utilisé dans l’ornementation. En H, est tracée à une plus grande échelle la tête du boulon passant à travers le renfort du collet ; cette tête de boulon possède deux rondelles étampées. En I, est tracée la section de la bande faite sur ab. On remarquera les coups de burin donnés sur les soudures et formant gravure. Ces coups de burin frappés au moment où le fer se refroidit et n’est plus que rouge sombre, raffermissent encore les soudures et dissimulent les inégalités produites par le martelage sur une surface plane. On voit également des coups de burin en g, aux extrémités des soudures longitudinales des branches.

Les exemples que nous avons donnés ne montrent que des pentures forgées simples, c’est-à-dire composées d’une simple épaisseur de fer plus ou moins travaillé. Mais les serruriers, lorsqu’ils façonnaient des pentures d’une grande dimension, étaient obligés de donner à la bande principale une très-forte épaisseur près du collet, ce qui rendait les soudures des branches difficiles et les pentures très-lourdes ; ou de renforcer ces bandes par des doublures, des nerfs, qui, sans augmenter beaucoup leur poids, ajoutaient singulièrement à leur force. Ces doublures, ces nerfs, n’étaient soudés au corps principal que de distance en distance, au moyen d’embrasses, de telle sorte que ces bandes superposées conservaient une grande élasticité et une roideur extraordinaire.

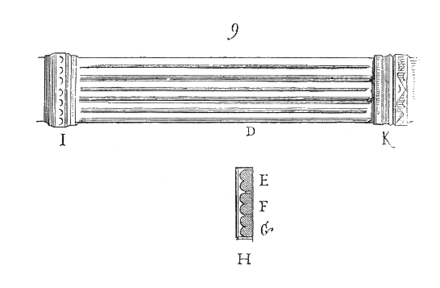

En effet, si sur une bande de fer d’un centimètre d’épaisseur (fig. 8), nous soudons une doublure seulement au moyen des deux embrasses A et B, en laissant d’ailleurs ces deux fers libres, ainsi que le montre la section C, nous obtenons une tige plus roide et moins sujette à être brisée que si la doublure était réunie à la bande dans toute sa longueur. Si même (fig. 9) nous formons la bande principale au moyen de plusieurs tiges juxtaposées et soudées seulement par des embrasses, nous obtiendrons également une résistance plus grande et nous aurons moins à craindre les brisures. En supposant donc la bande principale D formée de trois tiges E, F, G (voyez la section H) soudées par les embrasses I, K, cette bande aura autant de roide qu’une barre pleine, sera moins sujette à se briser et sera plus légère.

Les forgerons adoptent ces méthodes dès la fin du XIIIe siècle, et nous en avons un exemple bien remarquable dans la fabrication des belles pentures des deux portes latérales de la façade occidentale de Notre-Dame de Paris, qui datent de cette époque. Ces pentures sont forgées, en grande partie, au moyen de faisceaux de tiges, tant pour les bandes que pour les branches, faisceaux quelquefois soudés dans toute leur longueur, quelquefois sur certains points, mais toujours solidement réunis au moyen d’embrasses riches, renforcées par des appendices qui ajoutent à la solidité de l’œuvre aussi bien qu’à son ornementation.

Inutile de répéter ici les opinions singulières qui ont été émises sur la fabrication de ces pentures, pendant le dernier siècle et de nos jours encore. Les uns ont prétendu qu’elles étaient fondues, d’autres qu’elles étaient en partie évidées à la lime, plusieurs qu’elles étaient composées de brindilles de fonte soudées par un procédé inconnu. Disons tout de suite que les serruriers forgerons ne se sont jamais mépris sur le mode de fabrication de ces ferrures ; mais dans les questions de cette nature, on préfère souvent écrire des pages entières dans son cabinet à consulter le premier praticien venu.

Réaumur, cependant, avait indiqué le véritable mode employé pour forger les pentures de Notre-Dame de Paris… « Quoi qu’on en dise », écrit-il dans la note insérée dans l’Encyclopédie, « le corps des pentures et les ornements sont de fer forgé et faits, comme on les ferait aujourd’hui, de divers morceaux soudés tantôt les uns sur les autres, tantôt les uns au bout des autres ; ce qu’il y a de mieux n’est pas même la façon dont ils l’ont été, les endroits où il y a eu des pièces rapportées sont assez visibles à qui l’examine avec attention : on n’a pas pris assez de soin de les réparer, quoique cela fût aisé à faire. »

En effet, les soudures se voient sur bien des points et n’ont pas été réparées au burin ou à la lime, elles n’en sont pas moins très-habilement faites ; mais peut-être Réaumur a-t-il voulu parler de certaines pièces rapportées au XVe siècle pour réparer des dommages, et simplement clouées à côté des fragments anciens ?… « Quoi qu’il en soit », ajoute-t-il, « ces pentures sont certainement un ouvrage qui a demandé un temps très-considérable et qui a été difficile à exécuter. Il n’est pas aisé de concevoir comment on a pu souder ensemble toutes les pièces dont elles sont composées : il y a cependant apparence que toutes celles d’une penture l’ont été avant qu’elle ait été appliquée sur la porte, car on aurait brûlé le bois en chauffant les deux pièces qui devaient être réunies. » (Il faut avouer que cette dernière observation ne manque pas de naïveté.) «…On n’a pas mis non plus une pareille masse à une forge ordinaire ; il paraît nécessaire que dans cette circonstance la forge vint chercher l’ouvrage… On s’est apparemment servi de soufflets portatifs, comme on s’en sert encore aujourd’hui en divers cas ; on a eu soin de rapporter (souder) des cordons, des liens, des fleurons, etc., dans tous les endroits où de petites tiges et des branches menues se réunissaient à une tige ou branche plus considérable.

« Les pièces rapportées (soudées par dessus) cachent les endroits où les autres ont été soudées (bout à bout) : c’est ce qu’on peut observer en plusieurs endroits où les cordons ou fleurons ont été emportés ; ces cordons et fleurons avaient sans doute été rapportés et réparés après avoir été soudés… » Bien que cette appréciation de l’œuvre de ferronnerie qui nous occupe ici soit assez exacte, cependant Réaumur n’avait point évidemment consulté un forgeron. Ces pièces qu’il indique comme rapportées sont soudées, et n’ont pas été étampées après la soudure, mais avant ; leurs embrasses ont été retouchées parfois au burin, mais à chaud.

Du reste, examinons ces pentures en laissant de côté ces appréciations plus ou moins rapprochées de la vérité ; comme nous en avons fait fabriquer d’absolument pareilles[3], nous pouvons en parler avec une connaissance exacte des moyens employés ou à employer.

Naturellement, la première opération consiste à dessiner un carton de la penture qu’on prétend faire forger, grandeur d’exécution ; carton qui sert de patron pour forger et étamper d’abord toutes les brindilles et tiges développées ; après quoi on soude les brindilles ensemble, suivant le dessin, pour en former les bouquets ; puis on soude ces bouquets ou groupes de feuilles aux tiges, puis on soude les tiges à la bande principale, puis on donne aux tiges la courbe voulue. Autant pour masquer que pour consolider les soudures, on rapporte à chaud, et l’on soude par conséquent, d’autres feuilles ou des embrasses, bagues, embases et ornements sur le plat de ces soudures premières.

Nous ne pourrions donner, dans cet ouvrage, l’ensemble des pentures de Notre-Dame de Paris ; d’ailleurs ces ensembles ont été publiés en entier dans la Statistique monumentale de Paris d’après de très-bons dessins de M. Bœswilwald, et en partie dans l’ouvrage de M. Gailhabaud. Ce n’est pas là ce qui importe pour nous, mais bien les détails de la fabrication. C’est donc sur ce point que nous insisterons.

Les bandes de ces pentures n’ont pas moins de 0m,16 à 0m,18 de largeur au collet, sur une épaisseur de 0m,02 environ, et elles sont composées, comme nous l’avons dit ci-dessus, de plusieurs bandes réunies et soudées de distance en distance au moyen d’embrasses qui ajoutent une grande force à l’ouvrage et qui recouvrent les soudures des branches recourbées. Pour faciliter l’intelligence du travail de forge, nous procéderons du simple au composé.

Mais peut-être quelques-uns de nos lecteurs ne savent pas ce que nous entendons par étampe. C’est une matrice de fer trempé, un coin auquel on a donné en creux la forme de l’objet à étamper. Ainsi, toutes les folioles, les boutons de ce bouquet, ont été obtenus au moyen d’étampes. Le forgeron a façonné au marteau la tigette L, par exemple, à l’extrémité de laquelle il a laissé une masse de fer un peu aplatie. Cette masse, mise au feu, a été apposée sur l’étampe ayant la forme b, en creux, puis elle a été fortement frappée d’un ou plusieurs coups de marteau, suivant la saillie des reliefs à obtenir ou l’étendue de l’ornement. Le fer ainsi s’est trouvé moulé, et les bords de l’ornement ont été enlevés facilement. L’habileté du forgeron consiste à faire chauffer le fer à étamper au degré convenable. Trop chaud, il s’échappe sous le coup du marteau, et celui-ci, rencontrant la matrice, peut la briser ; pas assez chaud, on frapperait vainement sur le fer pour obtenir un bon moulage, et alors la brindille est à recommencer, car le fer, déjà aplati, remis au feu et soumis une seconde fois au coup du marteau, ne pourrait pas remplir les creux de la matrice et ne donnerait qu’une épreuve indécise.

On concevra qu’il est plus aisé de façonner, de souder un bouquet de ce genre, que de réunir des branches qui déjà sont chargées de bouquets, de brindilles et de folioles contre-soudées sur ces branches. Le forgeron des pentures de Notre-Dame de Paris a commencé par façonner à part chacune des brindilles entrant dans la composition générale ; il a groupé ces brindilles en bouquets, il a soudé ces bouquets aux branches secondaires ; puis il a soudé ces branches secondaires ainsi chargées, sinon contournées suivant leur galbe définitif, aux branches principales, puis celles-ci à la bande principale, qui est le corps de la penture, comme le tronc est le corps de l’arbre. Ces dernières opérations sont de beaucoup les plus difficiles, tant à cause de la précision qu’elles exigent pour donner à ces branches la longueur convenable en les soudant, que par le poids de ces pièces qu’il faut manier rapidement, et par le degré de chaleur qu’il convient de donner à chaque partie à souder.

Analysons donc cette dernière opération, la plus difficile et la plus pénible de toutes, à cause du poids considérable de la pièce, de l’étendue de la soudure et de son importance, puisque de la perfection de l’ouvrage résulte toute la force de la penture.

Il n’est pas nécessaire d’insister, pensons-nous, sur les difficultés que présente ce travail pour ne pas brûler le fer, et pour lui donner rigoureusement le degré de chaleur qu’exige une bonne soudure. Il est évident que cette triple opération de battage à chaud, que ces superpositions de brindilles et d’embrasses, donnent au fer une grande résistance et assurent la solidité de la soudure première (celle des deux morceaux de bandes), en la renforçant et en la soumettant plusieurs fois au feu et au martelage. L’ornementation est donc ici encore la conséquence du procédé de fabrication. Le commencement du XIIIe siècle est l’apogée de l’art du forgeron. Les pentures de Notre-Dame, des grilles des abbayes de Saint-Denis, de Braisne, de Westminster ; des pentures des cathédrales, de Noyon, de Sens, de Rouen, etc., qui datent de cette époque[5], nous montrent des exemples de forge qui ne furent pas dépassés, ni même atteints ; car nous ne pouvons considérer comme ouvrages de forge les œuvres en fer battu et repoussé des XVe et XVIe siècles. C’est là un procédé de fabrication tout autre et qui sort du domaine de l’architecture. Dès la fin du XIIIe siècle, on cherche à éviter les difficultés de soudure, à remplacer les fers étampés à chaud par des moyens qui demandent moins de force et moins de temps. Les forgerons reculent devant ce travail qui exigeait, avec des bras robustes, des soins, une grande expérience et une adresse de mains extraordinaire. On voit encore de jolies pentures dans des monuments du XIIIe siècle, qui, d’ailleurs, ne diffèrent pas, comme procédé de fabrication, de celles que nous venons de présenter.

Au commencement du XIVe siècle, les pentures prennent des formes générales plus fines, plus découpées ; les fers sont plats et ne demandent plus un travail pénible.

Voici (fig. 14) une penture de cette époque, provenant de la porte nord de l’ancienne cathédrale de Carcassonne. Le galbe en est délicat, cherché ; les soudures, peu nombreuses, sont bien faites et n’ont pas été renforcées et recouvertes par ces embrasses habituellement employées jusqu’au milieu du XIIIe siècle. Cette penture date de 1320 environ.

On en venait, pour ces sortes d’ouvrages de serrurerie fine, du fer soudé au fer battu, découpé à l’étampe ou au burin, puis martelé à froid ou à une température peu élevée. L’usage qui se répandit, dès le XIVe siècle, de fabriquer des plates, c’est-à-dire des pièces d’armures de fer battu et repoussé, mit ce genre de travail en vogue, et pénétra jusque dans la serrurerie fine de bâtiment. Pour les pentures à cette époque, elles sont plus souvent prises dans une pièce de fer battu et découpé qu’obtenues au moyen des soudures, comme précédemment.

À propos de cette bride, nous signalerons ici certaines pentures composées d’une simple bande, et qui ne sont pas clouées sur les vantaux, mais maintenues seulement au moyen de brides rivées. En L, est un exemple de ces sortes de pentures employées parfois lorsque les portes ne se composent que de frises clouées sur des traverses. En M, le profil de la penture L montre les brides enfoncées, et dont les bouts pointus doivent être rabattus sur la traverse P, de manière à la bien serrer. Alors ces brides O ont exactement, de p en s, la largeur de la traverse.

Ces modifications dans les procédés de fabrication de ces pièces de serrurerie fine devaient conduire peu à peu à l’emploi du fer battu rapporté après coup sur le corps principal de la penture. Cependant l’Allemagne nous précéda dans cette voie de l’emploi du fer battu et repoussé comme moyen décoratif de la serrurerie fine. Déjà, vers la fin du XIVe siècle, on voit dans des ouvrages de serrurerie allemande, notamment à Augsbourg, à Nuremberg, à Munich, des fers battus employés comme ornements, et que nous appellerions aujourd’hui de la tôle repoussée, tandis qu’en France, ce mode ne paraît guère adopté avant le commencement du XVe siècle pour des ouvrages de quelque importance.

En D, l’œil de la penture est figuré, celui-ci étant double et le scellement portant de même un œil. Un boulon passe à travers ces œils, et forme une sorte de paumelle qui remplace le système de gonds indiqué dans les précédents exemples. On ne renonçait pas absolument, pendant le XVe siècle, aux fers soudés et étampés dans la fabrication des pentures, car il existe encore bon nombre de ces ouvrages qui, sans atteindre la perfection et l’importance de ceux des XIIe et XIIIe siècles, fournissent des objets de serrurerie fort recommandables.

Sa composition, d’ailleurs est gracieuse, et bien entendue pour maintenir ensemble et sur une grande surface les frises du vantail. Le burinage et le découpage, vers le milieu du XVe siècle, prenaient, dans les ouvrages de serrurerie, une importance d’autant plus grande, que le martelage à chaud était plus négligé. Ce qui tend à dire que les outils se perfectionnant, la main de l’ouvrier perdait de son habileté.

L’œuvre de Mathurin Jousse fait assez connaître, cependant, qu’au commencement du XVIIe siècle encore, les maîtres serruriers avaient conservé les traditions de l’art du forgeron ; et les renseignements que donne cet auteur sur les diverses natures de fer, sur la manière de traiter ce métal au feu et sur l’enclume, sont le résumé d’observations très-justes et d’une connaissance exacte de la pratique. Ce qui mérite de fixer l’attention en dehors de la forme plus ou moins bonne donnée aux ouvrages de serrurerie du moyen âge, c’est le soin avec lequel tout est prévu pour que ces pièces aient exactement les dispositions qui leur conviennent. Quand l’architecte monte les pieds-droits d’une porte, il prévoit la place des scellements des gonds, et si même la porte est d’une grande dimension, ces gonds sont posés entre des assises, en bâtissant ; quand il donne le dessin des vantaux, c’est encore en prévoyant exactement la position de toutes les ferrures, qui ne sont jamais dissimulées. Quand les ferrures sont prêtes à poser, il n’y a plus d’entailles à faire dans le bois ou dans la pierre, et chaque objet prend la place qui lui a été assignée dès le commencement de l’exécution. Ainsi, par exemple, pour des portes intérieures qui doivent battre exactement dans les feuillures, afin que la saillie de la penture ne vienne pas empêcher l’application immédiate du vantail contre le pied droit, le collet de la penture est souvent détourné.

(Fig. 20.) Dans ce cas, la dernière frise de la porte A a été rapportée après coup et maintenue avec les autres frises par des prisonniers, et sur le collet de la penture par un dernier clou B, rivé en dehors, au lieu d’être, comme les autres, rivé en dedans. Cette disposition existe déjà dès le XIIe siècle. Aussi le vantail peut-il exactement battre dans sa feuillure, sans qu’il soit nécessaire d’entailler le tableau pour loger la saillie du collet de la penture.

Il n’est pas de détail insignifiant, quand il s’agit de faire concorder les divers corps d’états à cette œuvre commune qu’on appelle l’architecture. Les belles époques de l’art sont celles où le maître de l’œuvre sait prévoir, dès l’origine de la structure, toutes les parties, sait leur assigner une place sans avoir à retoucher ce qui est fait. Si le dernier objet à placer dans un édifice en construction prend exactement, à l’heure dite, la position qu’il doit occuper, le constructeur est un maître. Il ne saurait se donner cette qualité, si son œuvre ne s’élève qu’à l’aide de tâtonnements de changements perpétuels, de repentirs ; s’il lui faut, pour poser ses derniers ouvrages, tels que la menuiserie et la serrurerie fine, recouper par ici ou recharger par là. Tous ces tâtonnements sont bons sur le papier, non sur le monument.

En laissant apparente toute la serrurerie fine, les maîtres du moyen âge étaient bien forcés de lui donner sa vraie place comme sa véritable forme. De plus, il leur était aisé de reconnaître si l’ouvrage était bien fait. Quand nous entaillons aujourd’hui des équerres, des pentures, des attaches de paumelles, des bandes, dans la menuiserie, et que tout cela est recouvert de trois couches de peinture, il est assez malaisé de reconnaître si ces fers ont l’épaisseur voulue, si les vis sont bien posées, et si elles ne sont point enfoncées comme des clous à coup de marteau. L’architecte, en mentant sans cesse à la forme, à la destination vraie, est la première dupe de son propre mensonge. Il est arrivé à si bien dissimuler toute chose, qu’on le trompe aisément sur la quantité ou la qualité, ou qu’on se dispense de mettre en place ce qu’il cherche si bien, lui-même, à cacher aux yeux. Mais retournons à nos forgerons. S’ils ont façonné les pentures avec un soin particulier, ils n’ont pas moins attaché d’importance à la parfaite exécution des gonds qui les suspendent. Ces gonds sont forgés avec le meilleur fer, bien centrés, et presque toujours légèrement coniques.

Nous avons dit que pour les grandes portes battant en feuillure, les gonds sont posés en même temps que les assises des pieds-droits, dans un lit, afin d’être bien assurés du scellement.

Quand il s’agit de développer un vantail de volet ou de porte sur un parement éloigné de la feuillure, comme dans l’exemple fig. 22, en A, le mamelon du gond devant être placé en a, au milieu de la distance bc, il est clair que, non-seulement le collet de la penture doit être détourné en équerre, mais que l’embase du gond doit être très-allongée ; alors le scellement en d ne saurait avoir aucune puissance. Le mamelon m est donc forgé à l’extrémité de la console C, qui porte son scellement e ; puis un piton p entre dans la partie inférieure du mamelon, est scellé en s, et sert de rondelle à l’œil de la penture g : de cette façon le vantail V se développe en V′, sans fatiguer l’embase allongée du mamelon et sans risquer de la desceller.

Ces exemples suffiront pour faire voir comment, dans ces ouvrages de détail, l’architecte du moyen âge apporte le soin, le raisonnement, l’attention, la logique qui président aux ensembles. Si le besoin, si la vérité, exigent l’emploi de dispositions qui attirent le regard et qui prennent de l’importance, on ne cherche pas à dissimuler ces dispositions, mais à les décorer, en leur donnant l’apparence qui signale le mieux leur raison d’être. C’est ainsi que l’art s’introduit dans tout, qu’une architecture se forme, parce qu’elle affirme sans cesse les principes vrais et sincères qui la dirigent.

Nous nous occuperons des fermetures des huis et des autres pièces de serrurerie qui sont fixées sur les vantaux des portes, soit pour les maintenir fermées, soit pour les tirer à soi.

Frémures (loquets, poignées, serrures à bosse, targettes, verrous, verte-velles). Les plus anciennes serrures que nous connaissions ne datent guère que du XIIe siècle : ce sont des serrures dites à bosse, c’est-à-dire dont la boîte, relevée au marteau, avec bords en biseau, est posée sur un pallâtre[8], et dont le pêle[9] ou la gâchette est en dehors du pallâtre, de telle sorte que la bosse est à l’extérieur du vantail et le pêle à l’intérieur.

L’entrée alors est percée dans le pallâtre, au-dessus du pêle.

En G, est présenté l’intérieur de la serrure ; en b, l’entrée du panneton avec ses fouets piqués sur le pallâtre ; en c, les estoquiaux qui servent à maintenir la bosse de la serrure sur le pallâtre ; en d, le pêle avec ses cramponnets et ses ressorts. Le pêle est supposé fermé à un tour.

Dès le XVe siècle, on trouve déjà des serrures dites à clenche ou loquet. Ces serrures possèdent, outre le pêle dormant, un loquet monté sur le pallâtre, au-dessous du pêle, et s’ouvrant au moyen d’un bouton ou d’une bascule. Il existe encore une serrure de ce genre sur la porte de fer qui donne entrée dans le cabinet de Jacques Cœur, dépendant de l’hôtel de ce nom, à Bourges. Sur le pallâtre est monté un pêle dans le genre de celui décrit ci-dessus, mais à un seul tour, et au-dessous du pêle manœuvre un loquet à ressort, s’ouvrant du dedans par une bascule, mais pouvant s’ouvrir du dehors que par une clef ; si bien que du dehors, tirant la porte à soi, elle est fermée sans qu’il soit besoin de donner un tour de clef pour pousser le pêle dans la gâche.

Il existait même des serrures qui ne se composaient que d’un loquet pouvant, au besoin, être rendu immobile, et qui tenaient lieu de nos serrures appelées à tour et demi.

Ces ouvrages de serrurerie ne sortent pas de l’ordinaire, et nous les choisissons exprès parmi les exemples de fabrication commune. Nos musées renferment encore bon nombre de serrures du XVe siècle qui sont d’une richesse de composition et d’une perfection d’exécution bien supérieures à ces derniers exemples. Mais nous ne devons envisager l’art de la serrurerie qu’au point de vue de son application à l’architecture, et, par conséquent, ne pas chercher à reproduire des œuvres exceptionnelles réservées pour des meubles de luxe. Il s’agit de faire ressortir les procédés de fabrication employés par les serruriers pendant le moyen âge, et de donner l’idée des formes qu’ils avaient su donner à la matière employée.

C’est peut-être dans les ouvrages de serrurerie que l’on trouve l’expression la plus nette de l’esprit logique des artistes et artisans du moyen âge. Le fer n’est point une matière qui se prête facilement aux à-peu-près. Dans l’art du serrurier, chaque partie doit avoir sa fonction, posséder le degré de force nécessaire, sans excès, car le travail de ce métal est cher et pénible, surtout si l’ouvrier ne possède aucun des engins puissants qui sont aujourd’hui à notre disposition, et qui trop souvent viennent suppléer aux défauts de conception du maître ou à la maladresse du forgeron. Quand le serrurier n’avait ni la lime, ni les machines à raboter, ni les cylindres, ni même la vis, et qu’il lui fallait assembler des pièces offrant une très-faible prise, son esprit était naturellement porté à s’ingénier, à chercher des procédés compatibles avec la matière et la façon de l’employer. Nous ne prétendons pas dire qu’il faille repousser les moyens mécaniques que fournit l’industrie moderne, mais il est fâcheux souvent que l’étendue et la puissance de ces ressources rendent l’esprit du constructeur paresseux, s’il s’agit de combiner des ouvrages de serrurerie en raison de la matière et des principes de structure que sa nature impose forcément.

Les habitudes introduites dans l’architecture, depuis le XVIIe siècle, par le faux goût classique, nous ont appris, avant toute chose, à mentir. Simuler la pierre ou le bois avec le plâtre, le fer forgé avec la fonte, la charpente de bois en employant la ferronnerie ; dissimuler les nécessités de la structure ; torturer toute matière pour lui donner une apparence qui ne lui convient point, c’est à peu près ce en quoi consiste l’art de l’architecte pour un certain nombre d’artistes et pour une grande partie du public ; et il faut avouer que les développements de l’industrie appliquée aux travaux de bâtiment favorisent ces supercheries. Ayant moins de ressources matérielles à leur disposition, nos artisans du moyen âge étaient bien forcés de demander à leur intelligence ce que ne pouvait leur fournir une industrie dans l’enfance. Au total, l’art n’y perdait pas. L’œuvre de pacotille, vulgaire quant à la forme, vulgaire quant à la conception, n’existait pas et ne pouvait exister. Elle était simple ou riche, pauvre ou luxueuse, mais elle était toujours le produit d’un effort de l’intelligence développée en raison de l’objet propre, et cet effort se reproduisait chaque jour, et chaque jour avec un perfectionnement ou une plus complète expérience. Il ne s’agissait pas de livrer à une machine un morceau de matière qu’elle rend brutalement sous la même forme, il fallait que l’intelligence et la main de l’artisan se missent à l’œuvre ; et ne fût-ce que pour obéir à ce sentiment naturel à l’homme qui le pousse à chercher sans cesse le mieux, cet artisan, même en se copiant, introduisait sans cesse dans son œuvre, soit une idée plus complète, soit un calcul plus judicieux, soit une exécution plus logique, plus simple et plus près de la perfection. Nous ne demandons pas qu’on brise les machines, mais nous voudrions qu’elles ne prissent pas la place de l’intelligence.

Plus la matière est revêche, plus, lorsque l’homme la travaille, doit-elle s’empreindre de la marque de sa volonté. Elle n’exprime la puissance de cette volonté que si l’artisan tient compte des propriétés mêmes de cette matière, que s’il la rend docile en manifestant clairement ces propriétés. Si l’homme, à force d’industrie, parvient à nous faire prendre un morceau de fer pour un morceau de bois, et, du détail à l’ensemble, une œuvre de ferronnerie ou de charpente pour une œuvre de maçonnerie, nous disons qu’il emploie mal son intelligence, et qu’il abuse de la matière au lieu de l’utiliser.

Dans tous les exemples de serrurerie présentés plus haut, on a pu observer que jamais les pentures, les attaches ou entrées des serrures, etc., ne sont entaillées dans la menuiserie. Le bois reste intact, la serrurerie se pose à la surface sans l’entamer. Il y avait dans cette méthode un avantage au point de vue de la fabrication, c’est qu’il fallait que ces ouvrages de serrurerie, destinés à rester apparents, fussent façonnés avec soin et fussent solides : au point de vue de l’art, l’avantage était au moins aussi important, car l’artisan s’ingéniait à trouver les combinaisons décoratives convenables en raison de la matière, de l’objet et de la place. La forme adoptée, étant vue toujours, devait être agréable et indiquer la fonction. Si, au contraire, on noie dans le bois la plus grande partie des objets de serrurerie fine, ce que nous appelons aujourd’hui la quincaillerie, il importe peu que ces objets revêtent une forme convenable ou agréable ; il devient même assez difficile de reconnaître si ces objets sont bien fabriqués, ou grossiers ou vicieux, car l’architecte ne peut voir une à une toutes les paumelles, équerres, ou serrures d’un grand bâtiment, avant leur pose. Les attaches de ces objets étant noyées dans la menuiserie, puis recouvertes de peinture, les défauts sont masqués et ne se dévoilent que par les accidents qu’ils occasionnent. Ainsi, en arrivant à dissimuler une bonne partie des objets de serrurerie aux yeux, on a provoqué les malfaçons, les négligences, la fraude. À menteur, menteur et demi : c’est trop naturel. Pour satisfaire aux règles imposées par le classicisme majestueux qui nous dominait si fort, l’architecte dissimulait et dissimule encore des escaliers, des tuyaux de cheminée, des conduites d’eau et (descendant aux détails) des ferrures nécessaires. Jugeant, non sans raison, que ce qui doit être dissimulé ferait tout aussi bien de ne pas être, ou tout au moins de n’exister qu’à l’état incomplet, les metteurs en œuvre ne se font pas faute de falsifier ou d’omettre cette marchandise qu’une majestueuse pudeur voudrait soustraire aux regards. Aussi est-il souvent nécessaire, aujourd’hui, de rappeler les serruriers dans une bâtisse nouvellement terminée, pour réparer toute la quincaillerie si bien dissimulée sous la peinture et même la dorure[12] : car, après tout, il faut qu’une porte ou une croisée roule sur ses gonds, ses charnières ou ses paumelles ; qu’un verrou et une serrure fonctionnent ; que les vis aient de la prise, et les fers de la quincaillerie une épaisseur convenable pour résister à l’usage.

Lorsque toutes les parties de la serrurerie fine étaient apparentes ; lorsque même, étant apparentes, elles contribuaient à la décoration, force était de leur donner une forme en harmonie avec leur destination, et de veiller à la bonne exécution d’ouvrages que l’œil le moins exercé pouvait vérifier sans cesse. Moins préoccupés du majestueux que nous ne le sommes, les maîtres du moyen âge cherchaient, pour les ouvrages de quincaillerie, les combinaisons les plus simples, sans jamais les dissimuler, et parfois ces ouvrages sont de véritables chefs-d’œuvre, en ne considérant que la forme d’art adaptée à l’usage.

En fait d’objet de serrurerie, rien n’est plus simple que l’ancien loquet à battant ou fléau ; et cependant, pour qu’un de ces loquets fonctionne bien et longtemps, il faut qu’une platine garnisse le vantail, afin d’empêcher le frottement du fléau sur le bois ; que la bascule ou pouçoir agisse sans effort sous la pression du doigt ; que le fléau ait un poids convenable pour retomber dans son mentonnet, etc. Dans l’exemple que nous donnons ici (fig. 29)[13], le fléau pivotant sur le boulon A, muni d’une double rondelle, l’une sur le bois, l’autre sous la tête du boulon, tombe dans son mentonnet B, si l’on pousse le vantail, en glissant sur le plan incliné de ce mentonnet. Un support C, rivé à la platine, muni d’un double œil, reçoit le pouçoir D. À l’extérieur, un autre pouçoir E, figuré en E′, passe à travers le vantail, et vient poser son pied-de-biche sous le fléau, à côté de celui de l’intérieur. Du dehors il suffit d’appuyer sur le pouçoir E et de pousser la porte, pour l’ouvrir ; mais à l’intérieur, comme il faut tirer le vantail à soi, le support C permet de passer l’index entre lui et la platine, d’appuyer le pouce sur le pouçoir D, et de tirer la porte en même temps que l’on fait lever le fléau. La platine est découpée de façon à composer une ornementation qui s’accorde avec la place des clous. En G, nous donnons deux autres formes de pouçoirs, et en H, deux pouçoirs qui, au lieu d’être posés l’un à côté de l’autre, agissent, celui du dehors sous le pied-de-biche de celui du dedans.

Quoique presque toute la quincaillerie ancienne ait été détruite, il nous en reste encore des exemples assez nombreux pour faire connaître avec quel soin relatif elle était, traitée même dans les bâtisses les plus ordinaires. Des serrures, des poignées, des loquets que l’on découvre encore attachés à de vieilles portes de maisons, d’hôtels et d’églises du moyen âge, dévoilent une industrie pleine de ressources. La variété des formes de ces objets est assez grande pour qu’il nous soit impossible de présenter à nos lecteurs un spécimen de chacun d’eux ; nous devons nous borner aux plus essentiels. Peut-être même pensera-t-on que nous nous étendons trop sur ces ouvrages de serrurerie fine ; mais on est si disposé à croire à l’imperfection grossière des industries du moyen âge, qu’il nous a paru nécessaire d’en montrer les produits, non point destinés à des monuments luxueux, mais à des habitations ordinaires. L’industrie de la quincaillerie était très-développée déjà en France au XIVe siècle, mais aussi en Suisse, en Bavière, en Bohême, sur les bords du Rhin, tandis qu’à cette époque elle était encore restée barbare en Italie. Ce ne fut que vers le milieu du XVe siècle que les villes italiennes se mirent à leur tour à fabriquer des objets de fer d’une grande finesse d’exécution et d’une assez bonne composition. Il faut dire cependant que jamais, dans la Péninsule, cette belle industrie ne sut allier l’art à la nécessité, au besoin, comme surent le faire les artisans de France. Les formes de la serrurerie fine d’Italie, très-heureuses souvent, ont le défaut de ne s’accorder nullement avec l’objet. Pour notre part, dans tout ce qui touche à l’art de l’architecture, nous pensons qu’une exécution séduisante seule, si le raisonnement n’est pas intervenu, si la concordance entre la forme et le besoin tracé fait défaut, ne saurait constituer une œuvre complète. Nous avons pour nous les Grecs de l’antiquité ; tous les objets qu’ils nous ont laissés sont profondément pénétrés de ce double caractère : une expression très-vive et très-juste ; une exécution en rapport avec l’objet et sa destination.

Cet anneau de tirage (fig. 31), dont le fond, sous les feuillages de fer battu, est garni de drap rouge, n’est-il pas une composition charmante, décorative[15] ?

Un morceau de drap rouge garnit également le fond sous le feuillage de l’embase de la serrure précédente (fig. 30).

Outre les divers genres de serrures dont nous venons de présenter des exemples, on employait encore, pour fermer les vantaux de grandes portes, de longs verrous, avec moraillon. Ces verrous, poussés en dedans, ne pouvaient, bien entendu, s’ouvrir du dehors, comme les serrures à double entrée. Ils servaient à barrer les portes charretières, les grandes portes d’églises, les vantaux de portes d’enceintes, et ne laissaient rien apparaître au dehors. La barre horizontale, formant verrou, glisse dans deux pitons ou deux embrasses fortement attachées au vantail, et s’engage dans une gâche, si le vantail bat en feuillure, ou dans un troisième piton, si les vantaux sont doubles. Le verrou poussé, l’auberon du moraillon tombe dans une auberonnière percée dans la boîte de la serrure, au-dessus de l’entrée. Un pêle passe dans l’auberon au moyen d’un tour de clef, si l’on veut que le verrou reste fixe. Ces sortes de verrous avec serrure à bosse avaient nom vertevelles.

La figure 32 présente une vertevelle. Le verrou A est forgé à pans et non cylindrique, ce qui facilite le glissement dans les embrasses ou pitons. L’auberon est supposé entrer dans l’auberonnière, et la serrure fermée. Si la porte est à un seul vantail, à la place du piton B est une gâche scellée dans la feuillure de pierre, ou fixée au dormant de bois. Après que l’embrassé B″ a été coulée dans la barre, la tête C de celle-ci a été forgée et burinée. Cette tête sert à tirer le verrou, lorsque le moraillon est soulevé. Un arrêt E, forgé avec la barre, arrête le verrou, de façon que son extrémité D ne puisse échapper l’œil de l’embrasse F.

Ces vertevelles ne sont pas rares, et beaucoup de vieilles portes en possèdent encore. Celle-ci était placée à l’intérieur de la porte de l’église de Savigny-en-terre-pleine (Yonne)[16] ; mais le verrou tombait dans une gâche scellée au trumeau.

Outre ces verrous horizontaux formant barres, il fallait munir les vantaux, qu’ils fussent simples ou doubles, de verrous bas, verticaux, tombant dans une gâche scellée dans le seuil, tant pour empêcher les vantaux de gauchir que pour rendre une effraction beaucoup plus difficiles. Ces verrous se composent d’une barre de fer verticale glissant dans deux embrasses rivées sur des platines. À sa partie supérieure, la barre est munie d’un anneau mobile qui permet de la soulever et de faire sortir son extrémité inférieure de la gâche.

La figure 33 présente un de ces verrous, dont la forme est bien connue. Lorsqu’il est soulevé et qu’on ouvre le vantail, pour que la partie inférieure de la barre ne traîne pas sur le sol, on passe l’anneau dans le crochet A[17]. On façonnait aussi des verrous hauts, pour maintenir la partie supérieure du vantail, dont l’anneau était remplacé par un moraillon, ou par un piton dans lequel entrait la barre du verrou horizontal. Mais ces verrous hauts se manœuvraient difficilement, on leur préférait les fléaux horizontaux ou verticaux.

On apportait, pendant le moyen âge, une attention particulière à la ferrure des vantaux de portes fortifiées. Il n’est resté en place qu’un bien petit nombre de ces ferrures antérieures au XVIe siècle ; mais, par les scellements, on peut juger de l’importance des moyens de fermeture employés pendant les XIIIe, XIVe et XVe siècles pour les portes de villes et de châteaux. Certains vantaux[18] étaient maintenus au moyen de deux barres de bois rentrant dans le mur, d’une barre fixe tenant à un vantail (voyez Barre), d’un verrou haut, d’un verrou bas et d’une vertevelle. L’emploi fréquent des engins de guerre pour lancer des projectiles, la manœuvre des ponts à bascule, des ponts-levis, des herses, avaient familiarisé les serruriers avec certains moyens mécaniques assez simples comme principe, ingénieux cependant, puissants et pratiques. Alors on ne songeait pas, comme aujourd’hui dans la serrurerie fine, à cacher les mécanismes ; ils étaient au contraire apparents, et à cause de cela même d’un entretien facile. L’habitude que l’on avait prise, dans toute place forte, de faire manœuvrer de grandes pièces de charpente avec rapidité, exigeait une certaine précision dans les ouvrages de serrurerie et une grande solidité. Les grands verrous à crémaillère, pour fermer des vantaux de portes très-lourds et d’une hauteur de 4 à 5 mètres, étaient usités. Nous avons vu de ces verrous attachés, il y a quelque vingt ans, à des vantaux de portes de villes, notamment à Verdun. Il en existe encore en Allemagne, à Nuremberg.

On ne saurait trop regretter la disparition journalière de tous ces objets de serrurerie du moyen âge dans nos anciens édifices civils, religieux ou militaires. On en trouvait encore beaucoup il y a vingt et trente ans ; ils sont aujourd’hui devenus très-rares. Usés, hors de service, attachés à des bois vermoulus, on les jette à la ferraille habituellement, lorsqu’on fait des réparations. Il eût été cependant intéressant et utile de recueillir ces objets dans un musée, qui serait très-riche maintenant et fort instructif pour nos artisans de ferronnerie. Mais nous n’en sommes pas arrivés à considérer les musées comme des collections d’une utilité réelle pour notre industrie, ce ne sont encore en France que des amas d’objets destinés à satisfaire la curiosité des amateurs ou des archéologues, ou encore des lieux d’étude pour les artistes, peintres et statuaires. L’art ne vit cependant chez un peuple que quand il a pénétré partout, quand on le trouve aussi bien sur la cheminée d’un grand seigneur que sur la table de cuisine de l’ouvrier, sur le marteau de la porte d’un palais que sur la targette de l’humble croisée du petit bourgeois, sur la poignée de l’épée du général que sur la plaque de ceinturon du soldat. Si vulgaires que soient les objets de serrurerie du moyen âge, l’art approprié à la matière, y trouve sa place ; l’art était un besoin pour tous, non une affaire de luxe réservée pour quelques privilégiés. Ce qu’on ne trouvait point alors, c’est l’art de pacotille, l’apparence du luxe donnée à un objet de peu de valeur.

Nous avons montré un certain nombre d’exemples de fermetures de vantaux de portes. Les exemples de fermetures de croisées sont beaucoup plus rares ; cette menuiserie, plus légère que celle des vantaux, plus exposée aux intempéries, a été détruite plus rapidement. Il nous faudra fouiller dans les vieilles ferrailles pour trouver quelques restes de fermetures de croisées. L’intérêt qui nous a toujours paru s’attacher à l’ancienne fabrication du fer, alors même qu’on vendait partout les plus belles ferronneries forgées, pour leur substituer des fontes d’un si triste goût, nous a poussé, il y a déjà longtemps, à recueillir bon nombre de dessins de ces vieilles ferrures si fort méprisées, ferrures qui ont disparu sous la main de la plupart des restaurateurs de châteaux depuis trente ans. C’est ainsi qu’au château de Chastellux, près de Carré-les-Tombes (Yonne), on voyait encore en 1839 des châssis de croisées du XIVe siècle armés de leurs grands verrous. Il est vrai que ces ferrures étaient hors de service, les châssis étant complètement pourris et doublés par des volets fixes, mais les pièces de leur mécanisme très-simple étaient toutes conservées.

Cette crémone maintenait donc le châssis dans son dormant au moyen de trois fermetures, deux loqueteaux latéraux et un verrou bas. À l’aide des mentonnets et de la gâche inférieure, ce châssis pouvait même être rappelé, s’il venait à gauchir. Le forgeron avait donné à la poignée P une forme qui permettait de faire glisser la tige aussi bien de bas en haut, pour ouvrir, que de haut en bas, pour fermer. Les tiges étaient forgées assez grossièrement entre les parties destinées à couler dans les embrasses, mais la poignée, les loqueteaux, les embrasses, étaient façonnés au marteau et au burin avec le plus grand soin.

Une autre embrasse avec platine, appartenant également au XVe siècle et ayant dû servir à diriger une tige de verrou ou de crémone, est figurée en G[20].

En H, nous présentons encore un excellent système de loqueteau à bascule employé fréquemment au XIVe et au XVe siècle pour fermer de petits châssis de croisée. Le mentonnet est entaillé et fortement cloué sur le côté du dormant, dans sa feuillure. La main a une grande force pour ouvrir ou fermer ce loqueteau à bascule, par le moyen de ce levier détourné, et saillant assez pour éviter le froissement des doigts contre le bois du châssis. De plus, ces loqueteaux rappellent très-énergiquement les châssis dans leur feuillure.

Le tracé perspectif K donne une très-jolie poignée de porte de la même époque et attachée sur un vantail intérieur de l’église Saint-Pierre, à Strasbourg. Ces sortes de poignées, assez communes en Alsace, se composent de deux tiges horizontales hh, qui passent à travers le vantail et sont rivées de l’autre côté sur une platine. Un cylindre de fer battu l, orné de moulures et de divers ornements, est, d’autre part, rivé à ces deux tiges horizontales. Un rinceau à travers lequel passent les tiges tient lieu intérieurement de platine et est cloué sur le vantail. En L, nous donnons le profil du cylindre, et en N le plan du bouquet supérieur n, lequel est composé de deux petites plaques de fer battu rivées en croix et formant bouton, et de quatre feuilles découpées dans un cornet également de fer battu. Sur chacune des folioles est rivée une fine tigette avec un bouton, à peu près comme la graine du tilleul est attachée à son support. Tous ces derniers ouvrages de serrurerie sont exécutés avec une grande perfection.

Il nous reste à parler, en fait de suspension et de fermeture d’huis, des targettes, des paumelles, charnières, équerres, etc. On donne le nom de targettes à de petits verrous adaptés à des châssis de croisée, lorsqu’ils n’ont qu’une faible dimension ; à des vantaux de volets ou d’armoires. Très-rarement, pendant le moyen âge, jusqu’au XVe siècle, les châssis de croisée avaient-ils des dimensions dépassant en hauteur trois ou quatre pieds sur deux ou trois pieds de largeur, puisque les fenêtres étaient divisées par des meneaux verticaux et des traverses de pierre (voyez Fenêtre, Menuiserie). Dès lors, pour fermer des châssis d’une dimension si médiocre, il n’était besoin que de targettes, et l’emploi des crémones ou grands verrous hauts et bas n’était guère commandé. Aussi les targettes sont-elles beaucoup plus communes, dans les édifices publics ou privés anciens, que les crémones ou fléaux. Quant aux fermetures auxquelles on donne le nom d’espagnolettes, leur emploi ne date, en France, que du XVIIIe siècle. Les espagnolettes remplacèrent, pour fermer les châssis de croisée d’une grande dimension et à deux vantaux, les verrous hauts et bas, les fléaux, les barres, les crémones combinées comme celles présentées ci-dessus. Il ne faut point oublier que pendant le moyen âge, on ne faisait pas de châssis de croisée à deux vantaux, puisque les fenêtres étaient garnies de meneaux de pierre, si elles dépassaient une dimension médiocre. Les crémones que nous avons données figures 35 et 36 étaient posées sur des châssis à un seul vantail, et les retenaient dans leur dormant, ou simplement dans la feuillure de pierre du meneau. De nos jours on a abandonné l’espagnolette pour revenir aux crémones, qui ne sont point cependant d’invention moderne, et qu’on n’a jamais cessé d’employer en Italie et dans certaines parties de l’Allemagne.

Les targettes donc étaient la fermeture ordinaire des châssis d’une petite dimension ; on en plaçait une ou deux dans la hauteur du battement, et quelquefois ces targettes fermaient en même temps et la croisée et le volet intérieur, ainsi que nous le verrons tout à l’heure. On trouve une grande variété de targettes, et il semble que les serruriers se soient plu à donner à cet ustensile vulgaire les formes les plus originales et les plus gracieuses.

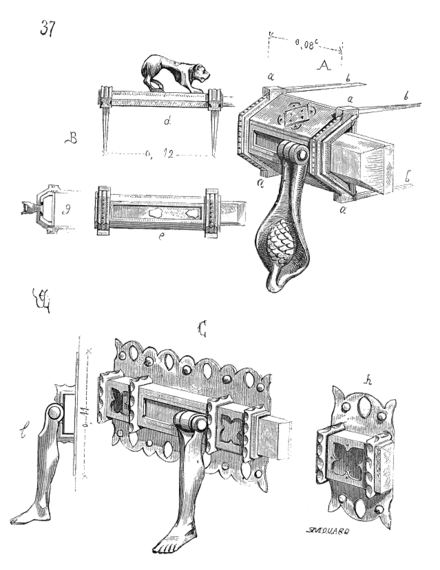

Voici (fig. 37) quelques exemples de ces targettes fixées à des châssis de croisée. La targette A[21] se compose d’une coque à section trapézoïde, dans laquelle glisse un pêle à section pareille, dont les angles aigus sont abattus. La coque est fendue sur sa face, de manière à laisser passer un piton tenant au pêle auquel est rivée librement une poignée mobile. Deux filets-embrasses, avec talons a, renforcent la coque le long de ses rives, et permettent de la fixer au battement de la croisée au moyen des pointes b qui sont rabattues en dehors. Le pêle entre simplement dans une platine à gâche fixée au meneau, car ici la croisée ne possède pas de dormant. Cette autre targette B est dans le même cas : son pêle tombe dans une platine à gâche ; sa coque est maintenue, comme la précédente, à la traverse du châssis par deux embrasses à pointes. La poignée, au lieu d’être mobile, consiste en un animal finement forgé et buriné, qui, étant bien en main, facilite le tirage ou la poussée[22]. En d, la targette est présentée de profil ; en e, de face (l’animal étant supposé enlevé). Le tracé g donne sa section. Le piton de la poignée mobile de la targette A et la poignée fixe de la targette B sont rivés aux pêles avant que les platines formant fond aient été elles-mêmes rivées aux coques : cela est tout simple.

La targette C appartenait à un châssis de croisée muni d’un dormant, puisque la gâche h existe[23], et était encore fixée à ce dormant. La poignée, en façon de jambe, est mobile (voyez la section l). La coque n’a pas la forme d’un trapèze, mais d’un parallélogramme ; elle n’est plus fixée par des embrasses à pointes, mais par des clous passant à travers les débords de la platine de fond, à laquelle sont rivées les embrasses. Comme précédemment, cette platine de fond n’a été fixée que quand le pêle a été ajusté dans le devant de la coque et que le piton portant la goupille de la poignée a été rivé. Ces objets sont délicatement travaillés, en bon fer et solidement faits.

Mais les châssis de croisée, pendant le moyen âge, étaient le plus habituellement munis de volets intérieurs qui se fermaient par parties, de manière à donner plus ou moins de jour dans les appartements (voyez Menuiserie, fig. 20). Ces volets étaient ferrés sur les dormants, mais plus habituellement sur les châssis ouvrants, de manière qu’il ne fût pas nécessaire de développer le vantail préalablement, pour ouvrir la fenêtre. Dans le premier cas, les targettes étaient disposées de telle manière qu’il fallait absolument ouvrir les volets pour ouvrir la fenêtre, afin de ne pas risquer, par inadvertance, de forcer les paumelles ou les pivots du châssis de croisée ; mais aussi ces targettes fermaient-elles, au besoin, le châssis de croisée et les volets, soit un, soit deux, suivant le besoin.

Il n’est guère besoin de dire que, dans ces sortes de châssis de croisée, il y a une traverse entre chaque volet, et qu’il y a autant de targettes qu’il y a de traverses. Le pêle à coulisses glisse sur une platine dont les débords d sont munis de clous.

Quand les volets sont ferrés sur le châssis de croisée, et non sur le dormant, ils sont maintenus souvent par des targettes spéciales qui permettent d’ouvrir la croisée sans développer les volets.

Voici encore (fig. 39) un système de fermeture de croisées avec volets, qui était adopté au XVe siècle, dans les provinces du Nord, où, à cette époque, l’industrie de la quincaillerie était fort développée. Ce système consiste en une tige verticale (voyez l’ensemble du battement de croisée en A), munie à ses extrémités de pignons qui font mouvoir deux targettes, l’une haute, l’autre basse, à crémaillère. Des mentonnets, au nombre de quatre, rivés à la tige, entrent dans des boucles attachées aux angles des deux volets fermant séparément les deux panneaux vitrés de la croisée. Une poignée permet de faire tourner la tige verticale sur son axe suivant un quart de cercle. En tournant, cette tige pousse les targettes dans leurs gâchettes scellées dans la feuillure de pierre, et engage les mentonnets dans les boucles des volets, si l’on veut les fermer, comme le faisaient les espagnolettes dont on se servait encore il y a peu d’années.

En B, est tracée de face l’extrémité supérieure de la tige verticale, avec son pignon, sa targette à crémaillère et l’un des mentonnets. En C, la tige est présentée de profil avec le battement de la croisée. En D, une section horizontale fait comprendre le mécanisme. En E, est présenté un des pitons maintenant la tige et dans lesquels elle pivote. On voit, en F, une des boucles des volets, et en G, la poignée de face et de profil. Sur la section D est indiqué en aa′ le mouvement imprimé à la poignée pour faire pivoter la tige, pousser les targettes, et faire tomber les mentonnets dans les boucles.

La tige verticale est renforcée aux points où elle reçoit, en mortaises, les pignons, les mentonnets et la poignée, cette dernière rivée. Entre les pitons dans lesquels elle tourne, cette tige, forgée carrée, est tordue en spirale, ce qui lui donne du roide. En H, est figurée une autre poignée dont l’attache vient saisir la tige et est fixée par deux goupilles. Le fer, aplati en palette, est gondolé (voyez la section horizontale h), puis enroulé autour d’un bâtonnet également de fer.

Les pitons à deux pointes rabattues en dehors du battement (voyez en d) passent à travers une platine p clouée sur le bois, afin que le mouvement de la tige ne puisse agrandir peu à peu le trou pratiqué dans le montant. Aux extrémités, ces platines reçoivent encore, en rivure, les embrasses des targettes (voyez en g).

Ces ferrures, provenant de débris recueillis dans nos villes du Nord et en Belgique, devaient présenter bien d’autres variétés ; nous ne pouvons avoir la prétention de les donner toutes, il faudrait pour cela un traité spécial. Peut-être pensera-t-on que nous n’insistons que trop sur cette branche de l’industrie du bâtiment ? mais le peu d’attention que l’on a prêté généralement à notre ancienne ferronnerie, dont la forme est toujours si bien adaptée à la matière ; l’ignorance qui a fait jeter à la vieille ferraille tant d’objets propres à exciter l’intelligence de nos artisans ; les idées erronées que l’on entretient parmi les architectes sur ces industries où nous aurions tant à prendre ; les abus que la facilité des moyens d’exécution introduit dans la ferronnerie moderne, tout cela nous entraîne à multiplier les exemples.

Nous dirons donc encore quelques mots sur les paumelles, charnières, équerres simples ou à pivots, tous objets de quincaillerie de bâtiment qui sont traités avec soin par ces artisans du moyen âge, et qui ont une certaine importance.

Pendant le XIIIe siècle, les châssis des croisées étaient le plus souvent dépourvus de dormants et battaient dans les feuillures de pierre. On faisait ces châssis à pivots hauts et bas, entrant dans des crapaudines ou douilles scellées dans la pierre même[25]. Chaque pivot était soudé à une équerre qui prenait le champ du châssis et se développait sur sa face intérieure.

La renaissance produisit des ouvrages de quincaillerie d’une perfection d’exécution rare. Nous n’en conservons qu’un assez petit nombre en France, si ce n’est sur des meubles de cette époque. Au contraire, l’Allemagne, la Belgique, la Suisse, possèdent un nombre prodigieux de ferrures de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe, exécutées avec un art infini. Les grilles du tombeau de Maximilien, à Innsbruck, les clôtures des chapelles des cathédrales de Constance, de Munich, sont de véritables chefs-d’œuvre de ferronnerie comme fabrication et comme forme. On voit, par exemple, sur les montants de fer forgé de la grille de clôture du tombeau de Maximilien, des ornements de fer battu qui sont soudés au corps même du montant et non goupillés ou rivés. Nous avons eu quelquefois l’occasion de signaler, même en France, ce procédé de fabrication, entièrement perdu aujourd’hui, et fréquemment employé à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe. Ces soudures ne consistent pas en une simple brasure au cuivre ou au laiton. Aucun métal étranger au fer n’apparaît entre l’âme et le fer battu apposé. Bien que celui-ci n’ait qu’une épaisseur de 1 ou 2 millimètres au plus, il adhère parfaitement à cette âme sur toute sa surface.

Le fragment que nous donnons ici (fig. 44), provenant de la grille du tombeau de Maximilien, explique ce procédé. Les feuilles de tôle ou de fer battu soudées ont été repoussées évidemment avant l’opération qui les a fait adhérer parfaitement à l’âme, puisque, après cette opération, il n’eût été possible que de les buriner, mais non de leur donner le modelé souple et doux du repoussage au marteau.

serrurerie d’assemblages. — Nous n’avons présenté dans cet article que des ouvrages de serrurerie soudés, découpés ou étampés, rivés par petites parties, tels qu’il convient de le pratiquer pour les ferrures des huis.

On façonnait cependant de grandes pièces de forges assemblées, telles que grilles, clôtures, ferrures de puits, etc. Ces ouvrages exigeaient l’emploi de moyens particuliers pour assurer leur solidité. Il ne s’agissait plus seulement de soudures ou de quelques rivures, mais de combinaisons d’assemblages qui appartiennent exclusivement à la serrurerie. On comprendra facilement que des hommes qui, dans toutes les branches de l’architecture, savaient si bien adapter les formes à la matière employée et à la mise en œuvre, aient cherché, dans les grandes pièces de serrurerie, à n’admettre que des compositions d’art se prêtant aux exigences du travail du fer. Alors les assemblages, les nécessités de la structure, loin d’être dissimulés, apparaissent franchement, deviennent les motifs de la décoration. L’artisan cherche d’ailleurs à donner à son œuvre une raison d’être pour les yeux ; il entend que l’on en comprenne l’organisme, pour ainsi dire, qu’on apprécie les efforts qu’il a faits pour allier intimement l’art à la nécessité de structure, aux qualités propres à la matière employée. Que ces façons de procéder ne soient pas du goût de tout le monde, qu’elles ne frappent que les esprits aimant à trouver l’empreinte de la raison dans les œuvres humaines, qu’elles gênent les natures paresseuses, nous l’admettons ; mais nous sommes forcés de reconnaître aussi que l’art ne s’introduit réellement dans l’industrie que sous l’empire de principes vrais, clairs, se résumant en ceci : soumission de la forme à la nécessité, à l’emploi de la matière et aux qualités qui lui sont propres.

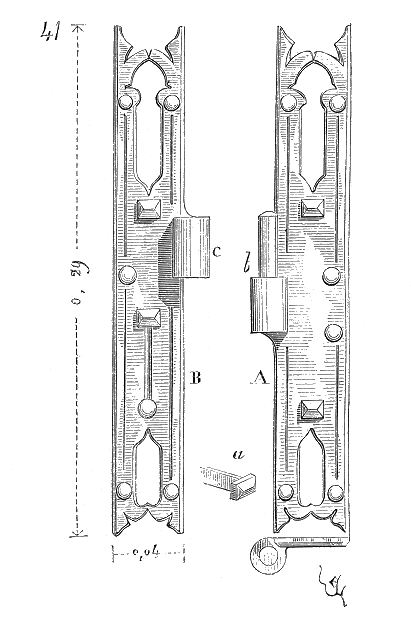

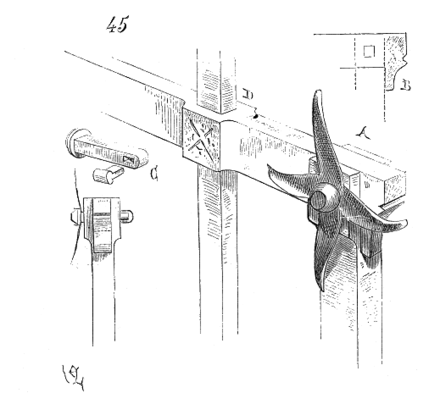

Nous avons si bien perdu l’habitude du respect de ces principes, que nous demeurons surpris devant des œuvres où la raison a commandé à la forme, et que nous prenons pour une subtilité ou une complication superflue une expression sincère. Cependant cacher un assemblage, par exemple, cela est plus subtil et plus compliqué que si nous le laissons apparent ; c’est à coup sûr moins sincère ; peut-être beaucoup moins solide et d’une exécution plus difficile. Assembler en équerre deux morceaux de fer carré au moyen d’un tenon, d’une mortaise et d’une goupille, comme on le ferait pour de la charpente ou de la menuiserie, cela ne présente rien de compliqué extérieurement, puisqu’on ne voit rien du travail de l’ouvrier ; mais cette façon, convenable pour du bois qui se coupe facilement, qui a un fil, n’est pas justifiée si on l’applique à des barres de fer d’une épaisseur minime, fort difficiles à creuser ou à disposer avec tenons ; de plus, un pareil assemblage est toujours défectueux en ce que le tenon, très-menu, ne peut offrir assez de prise pour donner à l’assemblage une grande solidité. Si au contraire deux barres sont assemblées d’équerre, comme l’indique la figure 45, en A, la barre horizontale munie d’un talon B entrant dans une fourchette façonnée à l’extrémité de la barre verticale, l’assemblage est simple, large, solide, bien approprié à la matière. Que cet assemblage soit maintenu serré par un boulon à clavette détaillé en C, qu’une rondelle plus ou moins riche s’interpose entre la tête du boulon et la fourchette, la décoration de l’assemblage est toute trouvée et n’est en réalité que l’emploi raisonné des moyens les plus naturels nécessaires à la solidité de l’œuvre. Qu’il y ait lieu de poser des barres verticales intermédiaires, la traverse horizontale aura des œils renflés D, à travers lesquels passeront ces barres.

Par les mêmes motifs, les serruriers du moyen âge composaient-ils souvent des supports verticaux de fer, au moyen de deux ou même de trois fers ronds tordus en façon de torsade ; ainsi augmentaient-ils les moyens de résistance sans augmenter sensiblement le poids des fers. Ces sortes d’ouvrages demandant du soin, de l’adresse et un peu de réflexion, il s’est trouvé qu’un jour — les corps de métiers ayant perdu la force qui maintenait chez eux la main-d’œuvre à un niveau élevé — quelques architectes ont trouvé préférable — plutôt que de chercher sans cesse des formes raisonnées et nouvelles — d’admettre un certain goût prétendu classique, une sorte de formulaire applicable à toute œuvre et à toute matière (ce qui simplifiait singulièrement leur travail), ont déclaré que toutes ces recherches, résultat de l’expérience, de l’étude et d’une fabrication perfectionnée, n’étaient qu’un produit du caprice ou de l’ignorance. Il n’est pas besoin de dire que cette façon d’apprécier toute une face de l’art de l’architecture et les industries qui s’y rattachent, devait être fort prisée par la classe nombreuse des gens qui ne veulent pas se donner trop de peine. Aussi la serrurerie du moyen âge fut-elle fort mal vue pendant ces derniers siècles, et l’on trouva de bon goût de reproduire en fer (comme on peut le voir à la grille de la cour du Mai à Paris) des ordres avec leurs chapiteaux, leurs entablements, leurs stylobates, etc. ; le tout fabriqué en dépit de la matière et des moyens qu’elle impose à ceux qui en connaissent les qualités et prétendent les utiliser.

Il y a, dans les assemblages de la serrurerie du moyen âge, un sujet inépuisable d’enseignement. Par des motifs faciles à saisir, on préfère aujourd’hui ne point appliquer le raisonnement aux choses qui touchent à l’art de l’architecture ; ce sont du moins les principes que professent beaucoup d’artistes. Il est certain qu’à leurs yeux, ces artisans du moyen âge, en raisonnant ainsi ce qu’ils faisaient, en prenant toujours la structure comme motif de décoration, étaient dans la mauvaise voie. Économes de la matière, ils arrivaient au but par les moyens les plus vrais. Loin de cacher ces moyens, ils les montraient, s’en faisaient honneur. En effet, quand un moyen est simple, pratique, il n’y a pas lieu de le cacher ; si ce n’est, au contraire, qu’un expédient étranger à la nature de la matière mise en œuvre, qui ne présente pas de garanties sérieuses de solidité, qui exige l’emploi de ressources hors de proportion avec le résultat, on ne saurait trop le dissimuler, et c’est ce qu’on fait habituellement dans notre serrurerie fine de bâtiment.

Nous disions tout à l’heure que les serruriers du moyen âge, lorsqu’ils avaient à fabriquer des grilles d’une certaine étendue, procédaient par une suite de panneaux s’embrevant dans des montants. Nous ne savons si ces artisans avaient observé et calculé les effets de la dilatation du fer ; il n’en est pas moins certain que par l’emploi de cette méthode on évitait les inconvénients qui résultent de la mise en place de grandes parties de grilles solidaires. Alors celles-ci, s’allongeant par la chaleur ou se retraitant par le froid, causent des mouvements incessants, dont le moindre danger est de briser les scellements, de faire gauchir les montants, d’empêcher les battements des parties ouvrantes de fonctionner, de fatiguer les assemblages. On croit parer à ces inconvénients au moyen de tenons et de goupilles ou de boulons gais, c’est-à-dire posés en laissant du jeu. Mais cela ne peut se faire qu’aux dépens de la solidité de l’ouvrage. Au contraire, le système de grilles posées par panneaux laissait aux fers la facilité de se dilater, tout en conservant à l’ensemble une solidité égale, quelle que fût la température.

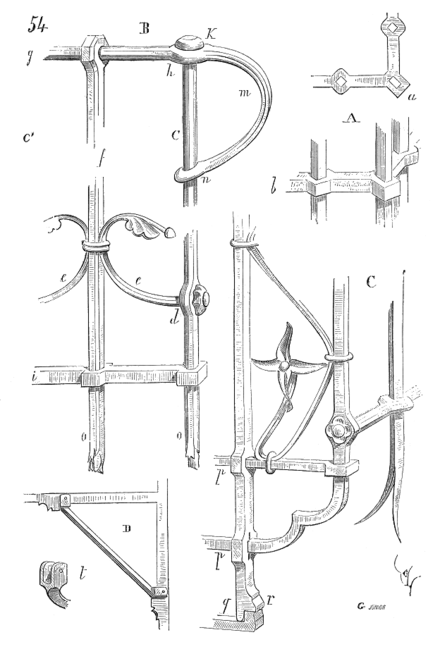

Les montants principaux des grilles se composaient donc généralement d’une âme avec deux jouées formant feuillures, dans lesquelles s’embrevaient les panneaux. Il fallait, dès lors, que ces montants fussent bien maintenus dans leur plan vertical dans les deux sens, au moyen d’arcs-boutants ou de contrefiches scellées. Ces accessoires nécessaires fournissaient, comme toujours, un motif de décoration.

En B, est figurée une seconde potence, composée d’après un autre système, mais présentant au moins autant de rigidité que la première. Les fers des côtés du triangle donnent la section p, et ceux de l’intérieur la section q. Dans le grain d’orge ménagé le long de ces fers, entrent les ornements de tôle qui roidissent tout le système. Les fers du triangle et de l’intérieur sont assemblés à tenons avec clavettes, ainsi que le montre le détail s. Cette potence pivote dans deux pitons scellés à la muraille[31].

Nous ne saurions trop insister sur ce point : dans les ouvrages de serrurerie du moyen âge, on ne cherche pas à dissimuler les assemblages. Les fers, au droit de ces assemblages, restent francs ou prennent plus de force, comme nous l’avons montré dans l’exemple figure 45. On se garde bien de diminuer leur résistance là où ils fatiguent.

Les armatures de puits posées au-dessus des margelles présentaient aussi des combinaisons d’assemblages de serrurerie intéressantes à étudier. Dans les cours des châteaux, des monastères, au milieu des carrefours, on voyait de ces belles ferronneries portant les poulies des puits. Malheureusement, presque tous ces ouvrages ont été détruits, et si l’on en voit encore en place, c’est qu’ils ont été oubliés. À Sens, à Troyes, à Semur, à Beaune, dans la cour de l’Hôtel-Dieu à Dijon, quelques débris de ces armatures existent aujourd’hui et datent des XVe et XVIe siècles. D’anciennes gravures nous donnent aussi l’apparence de ces ferrures de puits, mais n’en reproduisent pas les assemblages ; nous sommes réduit donc à citer un assez petit nombre d’exemples. Le premier que nous donnons n’existe plus et ne nous est connu que par un dessin de Garneray[33]. Cet ouvrage de ferronnerie paraît dater de la fin du XIVe siècle, et se trouvait placé dans les dépendances du château de Marcoussis. Le second se voit encore à Troyes, et le troisième dans la cour de l’Hôtel-Dieu de Beaune ; ces deux derniers appartiennent au XVe siècle.

L’armature du puits de l’Hôtel-Dieu de Beaune est parfaitement conservée. Elle se compose de trois montants, d’un cercle de fer battu qui les réunit, et d’un pavillon à trois branches droites, le tout décoré de tôles découpées. Cette armature est gravée dans l’ouvrage de MM. Verdier et Cattais[34], et il ne nous paraît pas nécessaire de la reproduire ici. Dans la serrurerie, la simplicité des assemblages contribue beaucoup à la solidité. Si l’on tourmente trop le fer, soit à la forge, soit avec le burin, on le rend cassant, on lui enlève une partie de sa force. Il importe donc de combiner les assemblages de ferronnerie en laissant au fer son nerf. C’est au droit des assemblages que les armatures de ferronnerie doivent présenter la plus grande résistance ; il n’y a donc pas à compliquer les façons sur ces points et à diminuer les forces. Nous avons déjà présenté dans cet article, et dans l’article Grille, un certain nombre d’ouvrages assemblés qui constatent l’attention des serruriers du moyen âge à laisser aux fers la plus grande résistance possible aux points d’attache, de liaison ; à éviter les affaiblissements causés par les trous de boulons, ou par les passages d’une barre dans une autre. En effet, les trous sont habituellement renflés, les fers croisés sont coudés et non affamés ; les rivures mêmes sont faites dans les parties larges et là où le fer est pur. La lime et nos moyens mécaniques, avec lesquels on arrive à couper le fer comme on coupe du bois, ont fait introduire dans la ferronnerie un système d’assemblages qui se rapproche beaucoup trop de celui de la menuiserie. Cela produit peut-être des ouvrages d’une apparence plus nette, mais la solidité y perd, et notre serrurerie se disloque facilement ou se brise au droit des assemblages. La question est toujours une question de forge, et si les assemblages que l’on fait aujourd’hui dans la serrurerie sont trop souvent défectueux, c’est qu’on préfère recourir à la mécanique plutôt que de façonner le fer au marteau et à bras d’homme.