NICHE, s. f. Retraite peu profonde réservée sur le nu d’un mur, d’une pile ou d’un contre-fort, pour placer une statue. Les niches sont peu communes dans l’architecture du moyen âge ; on n’en voit point dans les édifices de l’époque romane, et elles n’apparaissent que vers le commencement du XIIIe siècle. Nous ne pouvons donner le nom de niches à des arcatures remplies de figures en ronde-bosse, comme celles qui garnissent, par exemple, les façades des églises de Notre-Dame la Grande à Poitiers ou de la cathédrale d’Angoulême.

Les architectes du moyen âge n’avaient pas songé à ménager sur le nu d’un mur un enfoncement, que rien ne motivait d’ailleurs, pour y loger une statue. Le goût et le sens dont ils étaient doués ne leur permettaient pas d’employer ces moyens décoratifs, qui ne peuvent guère se comparer en architecture qu’aux chevilles placées par certains poëtes dans leurs vers. Les architectes romains de l’Empire usaient et abusaient même de la niche, mais le système de leur construction s’y prêtait. Afin d’alléger les énormes massifs de maçonnerie de la structure romaine, et pour économiser les matériaux, on pratiquait des niches en pleine maçonnerie qui n’étaient, après tout, que des évidements avec arcs de décharge. La section horizontale de ces niches était ou un demi-cercle ou un enfoncement rectangulaire, et, dans ces sortes d’alvéoles, on plaçait des statues. Mais dans l’architecture du moyen âge les pleins n’ayant que la section nécessaire à leur fonction, il n’y avait pas lieu de les alléger par des vides. Les niches n’apparaissent donc qu’aux sommets des contre-forts, c’est-à-dire là où la construction n’ayant plus rien à porter, il est bon de lui donner une apparence légère. On voit de véritables niches pratiquées à la tête des contre-forts de la nef de Notre-Dame de Chartres. On en voit aussi qui forment le couronnement de quelques-uns des contre-forts de la nef de la cathédrale de Rouen (commencement du XIIIe siècle) (1). Quelquefois, mais plus rarement, des niches sont placées sur des contre-forts au droit des portails et pour relier les grandes imageries des ébrasements. Mais ces niches ne sont pas prises aux dépens de la masse, elles forment comme un encadrement saillant autour d’une statue. L’un des plus beaux exemples de ces sortes de niches se voit sur la façade de la cathédrale de Paris, à la hauteur des naissances des voussures des trois portails. Les contre-forts se retraitant au-dessus de ces naissances, l’architecte a profité de la saillie inférieure pour la couronner par un bandeau saillant portant deux colonnettes monolithes surmontées d’une arcature couverte par les talus de la retraite. Ces quatre niches, qui participent à la décoration des portes, sont remplies par quatre figures représentant saint Étienne, l’Église, la Synagogue et saint Denis.

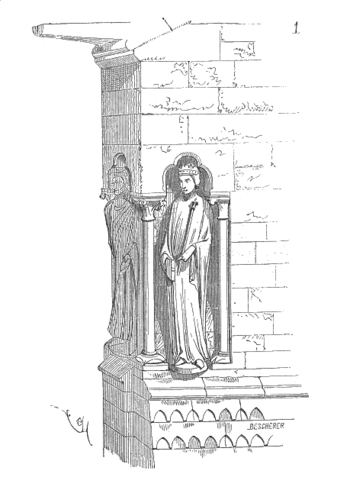

Quelquefois, mais plus rarement, des niches sont placées sur des contre-forts au droit des portails et pour relier les grandes imageries des ébrasements. Mais ces niches ne sont pas prises aux dépens de la masse, elles forment comme un encadrement saillant autour d’une statue. L’un des plus beaux exemples de ces sortes de niches se voit sur la façade de la cathédrale de Paris, à la hauteur des naissances des voussures des trois portails. Les contre-forts se retraitant au-dessus de ces naissances, l’architecte a profité de la saillie inférieure pour la couronner par un bandeau saillant portant deux colonnettes monolithes surmontées d’une arcature couverte par les talus de la retraite. Ces quatre niches, qui participent à la décoration des portes, sont remplies par quatre figures représentant saint Étienne, l’Église, la Synagogue et saint Denis.

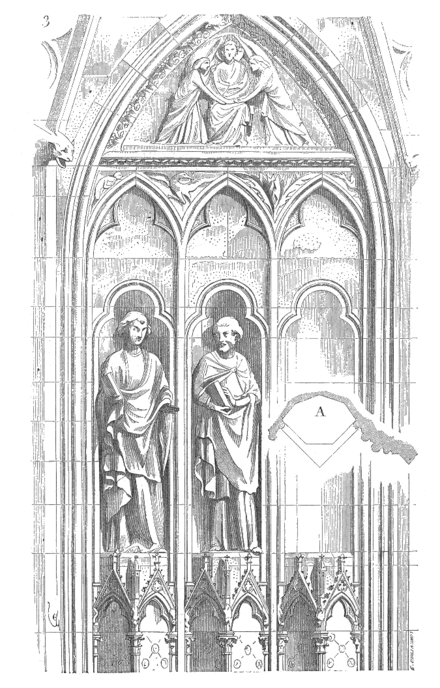

C’est toujours ainsi que sont traitées les niches jusqu’à la fin du XIIIe siècle. Au commencement du XIVe, les niches sont décidément prises aux dépens du parement ; elles forment enfoncement. C’est ainsi que sont traitées les niches ménagées à l’extérieur, entre les fenêtres des grandes chapelles du tour du chœur de Notre-Dame de Paris (1325). Encore là les statues sont-elles portées sur des piédestaux qui désaffleurent le parement extérieur ; elles sont jumelles, c’est-à-dire qu’il y avait toujours deux personnages réunis. Il semble que les architectes du moyen âge ne pensaient pas que les statues isolées, placées dans des niches, pussent produire un effet heureux ; ils avaient le soin de les réunir au moins deux par deux. D’ailleurs ces niches du tour du chœur de la cathédrale de Paris forment, avec les fenêtres, une décoration continue ; elles participent à l’ensemble. Des deux côtés du portail méridional de cette église cathédrale, portail qui date de 1257, on voit de même des niches disposées trois par trois, qui continuent la série des statues placées dans les ébrasements de la porte. La figure 3 donne la disposition de ces niches, dont nous avons tracé le plan en A.

À l’intérieur de ce portail, sur le mur sud du transsept, il existe de véritables niches entre le gâble de la porte centrale et les deux gâbles décoratifs latéraux. Ces niches (1257), très-peu profondes, sont surmontées de dais élevés comme pour indiquer un point saillant, non un enfoncement, et les statues sont encore supportées sur des piédestaux.

Ce n’est qu’au XVe siècle que l’on fait des niches isolées et qui peuvent être considérées comme telles. On en voit aux angles des façades de certaines maisons de cette époque ; mais encore sont-elles toujours surmontées d’un dais et les statues portées sur un cul de lampe (4)[2].

Tous ces exemples n’ont pas le caractère de la niche, telle qu’on la comprend depuis le XVIe siècle. Sur la façade de la maison dite des Musiciens, à Reims (voy. maison, fig. 11), les trumeaux entre les fenêtres sont légèrement creusés en manière de niches terminées par une archivolte à redans ; mais les statues assises, très-saillantes, portées sur des culs-de-lampes, présentent une silhouette prononcée sur cette façade et forment un ensemble, comme une réunion de figures participant à une même scène : loin de paraître renfermées chacune dans leur loge, elles semblent bien plutôt se concerter. De même, sur les parties inférieures de certaines façades d’église, dans les ébrasements des porches, on voit quelquefois une série de niches couronnées de dais. Mais les statues qui remplissent ces niches se coudoient, forment une frise continue de figures, et on ne peut ainsi les considérer comme étant placées dans des niches.

En véritables artistes, les sculpteurs du moyen âge n’ont guère admis la statuaire isolée. Pour eux, comme pour les Grecs, la statuaire est le développement d’une idée, une série, et ce n’est que par exception qu’ils ont admis la figure unique (voy. statuaire).

- ↑ Cette statue, détruite à la fin du dernier siècle, a été refaite par M. Geoffroy-Dechaume. C’est une des meilleures statues de cet artiste distingué. La Synagogue qui lui fait pendant est de M. Fromanger. La statue de saint Denis est de M. Pascal, et celle de saint Étienne de M. Chenillon. Une autre niche, en retour, se voit du côté du midi ; elle abrite la statue de saint Marcel, due au ciseau d’un de nos meilleurs statuaires, M. Toussaint, mort depuis peu.

- ↑ De la maison dite de la reine de Sicile, à Saumur.