De Pékin à Paris : la Corée, l’Amour et la Sibérie/Texte entier

DE PÉKIN À PARIS[1],

orsqu’en

1875 je

quittai Pékin

pour la première

fois après un

séjour de plus

de six années

consécutives

dans l’Extrême-Orient,

ma curiosité

était déjà

excitée par cet

immense empire

des Tsars

sur lequel on

savait si peu, du moins

en ce qui concernait la

parie est des monts Ourals.

Ces courses folles, au

galop de trois ou quatre chevaux

emportés, à travers steppes,

forêts, montagnes, sur

des routes à peine tracées et où les œuvres d’art consistent

en quelques troncs d’arbres jetés en travers d’un

torrent, les loups, les brigands et même les privations,

tout cela m’attirait invinciblement.

La Faculté vint se mettre en travers de mes aspirations vagabondes. Je souffrais de terribles accès d’une lièvre contractée, probablement en 1869 en Cochinchine, à l’époque où notre belle colonie, si salubre maintenant, était un foyer perpétuel de toutes les épidémies. Non seulement le voyage par la Sibérie me fut interdit, mais même celui par le Japon et les États-Unis. Je cédai, tout en me promettant bien de suivre ces deux itinéraires plus tard, et je partis mélancoliquement par Suez. En 1882, avec ma femme alors, je traversai le Japon et le nord des États-Unis pour rentrer également en France.

Maintenant, il y a huit années que nous n’avons quitté Pékin, mon congé vient enfin de m’être accordé, et j’en ai besoin, car je suis encore une fois assez souffrant. Faudra-t-il renoncer de nouveau à ce voyage rêvé et pour lequel nous sommes si bien préparés ? Nous avons appris quelques mots de russe, nos bagages, réduits à leur plus simple expression, n’ont nullement prévu le séjour à bord d’un paquebot. Ils doivent pouvoir tenir avec nous dans l’intérieur d’une voiture. J’ai en poche une forte lettre de crédit de M. Startseff, de Tien-Tsin, sur les principales villes, de Vladivostok à Saint-Pétersbourg, et j’ai, outre mon passeport régulier de la légation de France, une lettre officielle de Son Excellence le comte Cassini, ministre de Russie à Pékin, pour toutes les hautes autorités de l’Empire. On m’a souvent dit en cours de route : « Avec cette lettre vous irez partout, tout vous sera ouvert ». Les faits ont justifié le dire, et si notre voyage s’est effectué dans d’aussi bonnes conditions et nous a laissé d’aussi excellents souvenirs, c’est à l’extrême amabilité de nos amis russes qué nous le devons et en particulier à M. le comte Cassini.

Nous emmenons un domestique chinois. Il se nomme Hane et est avec nous depuis une douzaine d’années. C’est un homme tranquille, qui paraît dévoué, et dont les services nous seront précieux en route. Il a quarante-deux ans ; ce n’est pas précisément un Adonis, et pourtant on nous prédit qu’il nous sera difficile de l’arracher à tous les bras qui s’ouvriront sur son passage, même en cours de voyage, mais nous espérons bien que les ennuis qu’il pourra nous causer seront amplement compensés par l’agrément de son service. C’est encore un point sur lequel nous nous félicitons d’avoir suivi notre inspiration, en dépit des pronostics de nos amis.

Pour aller de Pékin à Saint-Pétersbourg, la route la plus courte est sans contredit celle qui traverse les plaines de la Mongolie, le désert de Gobi, et par Ourga et Kiakhta conduit au lac Baïkal. Mais cette route ne nous tente en aucune façon. J’ai traversé, en février 1871, l’extrémité nord-est du grand désert de Gobi, et il y a trois ans nous avons été passer un certain nombre de jours dans les plaines de la Mongolie : nous avons vu les Mongols chez eux, nous avons vécu sous leur tente. Rien de nouveau ne nous attire donc de ce côté, et depuis longtemps nous avons résolu de passer par Vladivostok et l’Amour. C’est un détour de plus de 5 000 kilomètres : qu’est-ce que cela sur la distance qui sépare Pékin de Paris ? J’ai deux années de congé, je puis bien rester quarante jours de plus en route.

I

De Pékin à Tien-Tsin.

17 mai 1892. — Pékin est à cent et quelques kilomètres par terre de Tien-Tsin, point où commence la navigation à vapeur. Franchir cette distance, qui paraît insignifiante, est toujours une assez grosse affaire, surtout si l’on a des bagages. En été, le moyen le plus pratique est de faire transporter tous ses colis sur des brouettes jusqu’à T’oung-Tcho, situé à 23 kilomètres des portes de la capitale, sur le fleuve Peï-Ho, qui traverse Tien-Tsin. Par cette voie La distance est double, mais on trouve à T’oung-Tcho des embarcations pontées dans lesquelles on a un confort relatif.

Le Peï-Ho est à une trentaine de mètres au-dessous du niveau de Pékin. Un canal y conduit, alimenté par les sources qui sortent des dépendances du Palais d’Été. C’est par ce canal que nous devons nous rendre à T’oung-Tcho, où un entrepreneur s’est chargé de transporter nos bagages et de nous préparer deux bateaux. Six écluses ou plutôt six barrages en planches superposées dont les deux extrémités glissent dans des rainures en pierre, servent à maintenir les eaux à un certain niveau. Elles ne livrent pas passage aux bateaux : voyageurs et cargaison sont par conséquent soumis à six transbordements successifs.

Partis à 3 heures de notre maison de la rue de la Farine-Sèche dans notre voiture chinoise, nous traversons bientôt, à la porte Tch’i-Houa, la muraille qui entoure Pékin, et arrivons au canal, où nous prenons un premier bateau qui sera, comme tous les autres, tiré à la cordelle par un homme ou par un âne. Presque tous les bateliers, jusqu’au Peï-Ho, sont musulmans.

Les musulmans sont très nombreux en Chine : il y en a dans toutes les provinces. Ce sont généralement des gens énergiques. Ils ont pris à Pékin le monopole de la boucherie, celui des grands transports de ville à ville. Dans les hameaux que traversent les grandes routes, presque toutes les auberges sont tenues par des mahométans, Il y a donc en Chine de nombreuses mosquées. Une d’elles, très propre, se trouve à la quatrième écluse ; un vieillard est assis sur la berge ; je le reconnais, car il y a deux années il dirigeait encore notre bateau. Maintenant il a cent ans ! Il est sourd, presque aveugle. C’est probablement la dernière fois que nous le voyons.

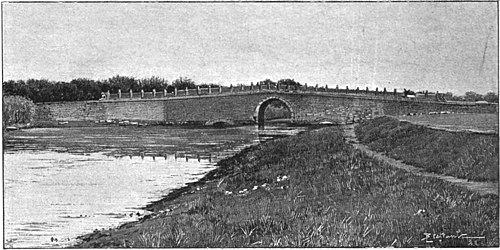

À 7 heures, nous sommes devant le fameux pont de Pa-Li-Tch’ao, plus connu en Europe sous le nom de Palikao, près duquel le général Montauban remporta, en 1860, une grande victoire qui lui valut le titre de comte de Palikao.

Nous avons croisé de nombreux bateaux chargés de cuivre et de plomb, en saumons. Ce cuivre va servir à faire de petites sapèques, qui sont la monnaie courante du pays et dont il faut, suivant le cours, de 500 à 600 pour faire un franc. Avec le plomb on recouvrira d’une lame mince, pour empêcher les infiltrations de la pluie, les chevrons du T’ai-Ho-Tiene[7] dans le palais impérial, et du grand sanctuaire dans le temple du Ciel.

Ces deux pavillons ont été incendiés, le premier par accident, le second par la foudre, il y a deux ans, et l’on est en train de les reconstruire.

L’eau est peu profonde. Comme il n’y a, pour ainsi dire, pas de courant, et que le canal est Le déversoir des immondices de la capitale, le fond en est couvert d’un énorme dépôt de vase qu’il est pour le moment nécessaire d’enlever. Les travaux commenceront à la huitième lune (vers septembre) et dureront deux mois. Ils coûteront, me dit-on, 15 millions de francs ! On ne parle pas des épidémies que ce travail engendrera.

À 7 heures 40 nous sommes à T’oung-Tcho. Devant nous se dresse une tour haute d’une centaine de pieds. Elle indique, paraît-il, la différence de niveau entre cette ville et Pékin. Son sommet serait sur le même plan que les assises de pierre sur lesquelles sont construites les murailles de [a capitale.

Cependant personne n’est là à nous attendre. J’avais pourtant en la précaution d’envoyer deux domestiques avec les bagages : ils seront probablement restés à bord à les garder ; du moins c’est ce qu’ils diront. Il nous faut donc chercher nos deux bateaux au milieu des trois ou quatre cents qui sont amarrés à la berge, sur une longueur de plus d’un kilomètre. Je suis bien que l’entrepreneur de transports m’a promis de faire flotter le drapeau français à la poupe de mes deux barques, mais la nuit commence à tomber et le pavillon tricolore ne se montre pas. Bref, il est 9 heures quand nous montons à bord, et nous n’avons pas dîné.

Nous sommes environnés d’odeurs horribles, et, malgré une longue habitude des miasmes de Pékin, nous ne pouvons plus y tenir. Je donne l’ordre de lever l’ancre, ce que je n’obtiens qu’après de fortes menaces. On voulait attendre l’apparition de la lune. J’ai beau dire que je veux fuir ces odeurs, les bateliers, qu’elles n’incommodent pas, ont la plus grande répugnance à marcher dans l’obscurité.

C’est le moment des adieux, j’ai versé à l’entrepreneur les 35 piastres promises pour ses services, et l’un des deux domestiques qui ont accompagné les bagages jusqu’ici repart pour Pékin. C’est un très vieux serviteur. Cocher de fiacre avant d’entrer à mon service, il m’avait conduit dans sa voiture pour la première fois en 1870. Il pleure comme une Madeleine en faisant toutes les génuflexions d’usage, et en nous souhaitant le traditionnel : I lou p’ing ane ! « Bon voyage ! » L’autre nous accompagnera jusqu’à Tien-Tsin. Il se nomme Wang-Cheu.

Nous travaillons pendant une heure à nous frayer un passage au milieu des bateaux qui encombrent la rivière, et allons mouiller à l’extrémité du port, en attendant a lune. Au bout de quelques minutes, tout le monde dort à bord. À 2 heures le croissant brille, je réveille les bateliers, et nous partons.

18 mai. — Je cherche des yeux les pavillons français promis. Ils flottent bien à l’arrière, ils sont bien tricolores ; le bleu, le blanc et Le rouge ne laissent rien à désirer sous le rapport des couleurs : mais, au lieu d’être mis côte à côte, verticalement, ils sont superposés horizontalement. J’ai quelque peine à les faire placer dans l’ordre voulu.

La chaleur est accablante. Impossible de mettre la main sur le thermomètre si bien monté que nous avons fait venir de Paris en prévision de notre voyage. L’aurions-nous oublié au dernier moment dans la rue de la Farine-Sèche ? Il serait pourtant intéressant de savoir quelle température il fait ici au mois de mai et quelle température nous aurons en juin à Vladivostok. Aussi notre joie est-elle grande de le retrouver dans la boîte de mon appareil photographique. Il marque 30 degrés centigrades. Je le mets sur une malle à côté de moi : en très peu de temps, il monte à 34 degrés.

Depuis une heure ou deux, une chose m’intrigue : le second bateau qui porte mes caisses à destination de Paris par Suez a l’air fort grand, et cependant je vois plusieurs colis en plein air sur le pont. Profitant d’un moment où, par suite de la force du vent, nous sommes obligés de nous amarrer contre la rive, je vais faire une pote inspection. Qu’est-ce que je vois ? Dans la partie couverte du bateau, le salon, si je puis donner ce nom à un pareil réduit, une demi-douzaine de Chinois étaient étendus presque nus, leur éventail la main, naturellement, et avaient pris la place de mes colis, qui alors devaient rester dehors, exposés au soleil, à la pluie. C’étaient des passagers que mon batelier avait admis pour augmenter ses recettes, Je me fâchai tout rouge et menaçai de déposer lesdits passagers sur la berge, si mes bagages n’étaient pas réintégrés sur-le-champ dans le salon, à l’abri des intempéries. Ce fut fait à la minute. Seulement, à partir de ce moment, il fut de plus en plus difficile de faire naviguer mes deux barques de conserve.

Vers 5 heures nous avons fait le quart de la route. Notre second bateau a été depuis longtemps perdu de vue, et nous sommes obligés de l’attendre. Il arrive enfin, mais le vent est tellement fort que nous n’avançons qu’avec peine. La poussière est aveuglante. Bien que nous descendions le courant, nous sommes obligés d’aller à la cordelle, et il est probable qu’il en sera ainsi toute la nuit. Le jour baisse, et peu à peu d’autres bateaux se joignent à nous. Ils viennent se mettre sous mon égide, car les bateliers ne veulent marcher la nuit qu’en nombreuse compagnie : ils ont peur d’être attaqués. Par suite des inondations d’il y a deux ans, la misère est affreuse dans les campagnes ; les paysans, ruinés et affamés, se réunissent par bandes et dévalisent toutes les embarcations dont le personnel n’est pas assez nombreux pour leur résister.

Les bateliers ont bien travaillé. Il est 9 heures, la nuit est noire, j’autorise le repos jusqu’au lever de la lune. À 1 heure, branle-bas. Le vent, toujours violent, nous est contraire.

Vers midi, le thermomètre marque 37 degrés dans la cabine. Nous avançons toujours avec peine, et il serait facile de suivre nos bateaux en se promenant sur la berge. Nous essayons, mais le vent est si fort qu’il faut y renoncer. Maintenir nos chapeaux sur nos têtes est un vrai travail. Pourquoi ne nous sommes-nous pas munis de casquettes ? C’est un grave oubli, que nous nous empresserons de réparer à la première occasion.

En revanche, je trouve que nous avons encore trop de bagages pour traverser la Sibérie, et, réduisant ma garde-robe au strict nécessaire, je donne à Wang-Cheu une foule d’objets, pantalons, habits, etc., que je présume devoir nous embarrasser, et qui le plongent dans le ravissement, malgré son chagrin de nous voir partir. Son chagrin ! Je n’y crois guère : perdre ses maîtres à condition d’hériter de leurs vieux habits, Wang-Cheu le ferait tous les jours.

Cependant, par suite des détours du Peï-Ho, la brise nous est devenue favorable. Nos hommes se disposent à dresser le mât, qui, par vent contraire, est généralement couché sur le rouf, lorsqu’ils s’aperçoivent qu’il leur manque une pièce de bois, de forme et de dimension spéciales, absolument indispensable pour fixer le mât au fond du bateau. Me mettre en colère n’aurait servi à rien ; je me contente de leur rappeler qu’ils ont beaucoup de proverbes fort sages qu’ils devraient toujours mettre en pratique, entre autres celui-ci : « N’attends pas d’avoir soif pour creuser un puits ». Ils se mettent à rire. Mais il n’en faut pas moins fendre, scier et ajuster la pièce de bois nécessaire. Total, une heure de perdue.

J’en profite pour prendre une vue de mes bateaux. Ce n’est pas une petite affaire. Je m’imagine à chaque instant voir mon appareil emporté par le vent, qui fraîchit de plus en plus.

Nous repartons enfin, et marchons avec rapidité et difficulté au milieu des nombreux bancs de sable que le manque d’eau rend encore plus difficiles à éviter. Plusieurs fois nous nous échouons. Il faut alors serrer la voile et essayer de nous renflouer avec les gaffes ; lorsque celles-ci sont impuissantes, les bateliers sautent dans l’eau et nous dégagent en soulevant alternativement l’avant et l’arrière du bateau.

On perd des heures à ce manège.

Cependant le vent redouble et nous marchons presque à sec de toile avec une rapidité vertigineuse. Bientôt la tempête est terrible. Continuer à avancer serait de la folie. Heureusement nous côtoyons pour le moment une berge un peu plus haute que le rouf de nos bateaux et qui est justement perpendiculaire à la direction du vent. C’est un asile que nous sommes heureux de trouver. Nous nous y amarrons solidement, mais non sans des craintes sérieuses d’accident. La poussière est telle, qu’on ne peut voir à trois pas.

Des rafales soulèvent notre rouf, que nous nous attendons à chaque minute à voir emporter. Ce serait infailliblement arrivé si heureusement la berge n’avait pas sensiblement surplombé.

Personne ne dormit à bord cette nuit-là, pendant laquelle, par surcroît, j’étais particulièrement souffrant.

Vers 3 heures le vent diminua beaucoup ; mais comme maintenant il était contraire, il fallut tirer à la cordelle.

20 mai. — Enfin, à 11 heures 30, nous arrivons au pont de bateaux qui se trouve à l’entrée de Tien-T’sin, du côté de Pékin. La concession européenne est située à l’autre extrémité la ville, que le fleuve contourne C’est un trajet long et ennuyeux. Nous abandonnons donc à la garde de Hane et de Wang-Cheu nos barques, qui n’arriveront que dans deux heures, et, montant dans deux génerikchas ou pousse-pousse, nous pénétrons dans les rues populeuses de Tien-Tsin. À midi nous déjeunions à l’hôtel du Globe, situé sur le quai même.

À 2 heures, ne voyant pas arriver nos bateaux, je vais faire quelques visites.

Une des premières fut pour M. Vahovitch, consul par intérim de Russie, avec lequel j’avais toujours été en excellentes relations à Pékin. Il s’empressa de viser mon passeport, formalité indispensable sans laquelle il m’eût été impossible non seulement de traverser l’empire russe, mais même d’y pénétrer ; puis il me promit d’écrire à son frère, employé dans la grande maison Gheveleff, de Vladivostok.

Vers 5 heures, rentrant à l’hôtel, je trouve Hane tout en émoi. Il n’était arrivé qu’avec un seul bateau. Voici ce qui s’était passé.

Notre batelier, qui avait déjà augmenté ses profits par le transport d’une demi-douzaine au moins de passagers, avait encore une autre corde à son arc : la contrebande.

Les Européens jouissent, en Chine, de certaines immunités. Leurs bagages ne sont presque jamais visités, parce qu’à Pékin, à part deux magasins qui ne devraient servir qu’à leur approvisionnement exclusif, les Européens n’ont pas Le droit de faire du commerce. Or chaque ville a son octroi, et je me demande quels sont les objets sur lesquels aucun droit n’est prélevé par les mandarins grands et petits ou leurs satellites.

Mon batelier, transportant des bagages appartenant à un étranger, et certain par Cela même d’échapper à la visite des employés de l’octroi, avait pris à bord un certain nombre de paniers ou de sacs de petits pois.

Un « petit bout de cosse échappé par malheur » avait paru suspect au mandarin, qui, après inspection des colis, flairant quelque supercherie et par suite une bonne aubaine, avait arrêté l’embarcation. Comme je trouvais que le batelier dépassait véritablement les bornes, je me contentai de faire réclamer mes bagages par l’administration des douanes maritimes, en abandonnant le fraudeur à la merci des employés de l’octroi : il a dû être sérieusement pressuré.

Ces faits ne sont du reste pas rares. Le directeur général des douanes lui-même, venant de Hong-Kong, ne vit-il pas saisir, en arrivant à Changhaï, ses bagages dans lesquels son domestique avait caché je ne sais combien de livres d’opium !

Le soir nous dînions chez M. Detring, directeur de la douane, conseiller intime du puissant vice-roi Li-Houng-Tchang, que je connais depuis vingt-trois ans. Il nous servit une alose, Le fait, dira-t-on, n’a rien de remarquable. Et cependant quel plaisir ne nous fit pas cette modeste alose, à nous qui arrivions de Pékin, où le poisson de mer est presque inconnu !

II

De Tien-Tsin à Changhaï.

Le lendemain 21 mai, après avoir réglé mes affaires : caisses à expédier à Paris, passeport, banque, fournisseurs, etc., et pris congé de tous nos amis, qui à l’unanimité nous ont déclarés fous, nous allons, à 10 heures du soir, prendre possession de nos cabines à bord du Lien-Ching, en partance pour Changhaï.

22 mai, — 3 heures du man, départ. Nous sommes à 110 kilomètres de la mer, Nous commençons à descendre le Peï-Ho, particulièrement dangereux pour la navigation à cause de son peu de largeur, de son peu de profondeur, de ses coudes à angle aigu.

À 8 heures et demie du soir, nous passons devant les forts de Takou, qui, à l’heure actuelle, disent les gens du métier, rendent impossible l’entrée du Peï-Ho aux navires ennemis. À 9 heures et demie, nous franchissons la barre. Le temps est superbe, et la mer, unie comme une glace, rassure les cœurs les moins solides. Le lendemain, à 5 heures du soir, nous arrivions à Tché-Fou.

23 mai. — On nous annonce qu’un petit vapeur, l’Owari Maru, partira dans trois jours pour Fou-Sane, en Corée, où il correspondra avec le grand bateau pour Vladivostok. Il est tout peut, commandé par un Japonais. Ni la nourriture, ni les cabines n’en sont vantées. Nous avons peu envie de profiter de l’occasion. Et puis, je crois d’ailleurs qu’il n’y aurait pour nous aucune économie de temps.

Nous ne descendons pas à terre, et à 6 heures nous repartons. Après avoir doublé le cap Chantoung, nous rencontrons une forte houle du sud, et comme malheureusement notre steamer ne contient aucune cargaison, ayant débarqué à Tché-Fou six cents sacs de petits pois, tout son chargement (ceux de mon batelier s’y trouvaient peut-être), nous flottons comme un bouchon. Il y avait bien à l’avant et à l’arrière des caisses à eau pouvant contenir 400 à 500 tonnes, mais on avait laissé celle de l’avant vide, se contentant de mettre dans celle de l’arrière assez d’eau pour que l’hélice eût son action entière. On allait vite, mais on était secoué. La compagnie y trouvait son compte de toutes les façons : économie de temps et économie sur la nourriture des passagers. Marie et moi paraissons seuls à table.

25 mai. — Nous passons devant l’endroit où, en novembre 1870, le 13 je crois, le steamer anglais Lismore, sur lequel je me trouvais, fit naufrage à deux heures du matin. Puis voici les forts de Woosung, devant lesquels sont mouillés des navires de guerre chinois. Il fait nuit lorsque nous arrivons à Changhaï.

Des génerikchas se disputent la faveur de nous conduire. Les élus partent comme des flèches, puis, arrivés devant le pont qui sépare les concessions anglaise et française, ils nous déposent à terre et refusent d’aller plus loin. Leur certificat n’est valable que pour les concessions anglaise et américaine. De mesquines rivalités empêchent les différentes municipalités de s’entendre sur toutes ces minimes questions de détail, et c’est le public qui en souffre.

Heureusement, le Grand Hôtel des Colonies, renommé dans tout l’Orient, n’est qu’à deux pas, et nous y trouvons, comme d’habitude, de belles chambres bien aérées et une cuisine française des plus soignées.

26 mai. — Ma première visite est pour le docteur Jamieson, une célébrité de l’Extrême-Orient, aussi aimable homme qu’excellent médecin, qui, après m’avoir examiné sur toutes les coutures, me dit qu’il ne voit aucun inconvénient à ce que je poursuive l’exécution de nos projets, si nous y tenons absolument. Je suis heureux d’avoir suivi ses conseils.

III

De Changhaï à Fou-Sane.

27 mai. — À 10 heures nous sommes à bord du Kobe-Maru, et en route pour le Japon. Parmi les passagers nous trouvons immédiatement des amis, M. Mignard, lieutenant de vaisseau en retraite, M. Startseff, de Tien-Tsin, etc.

Ce dernier est, dit-on, un des Européens les plus riches de Chine. On prétend que la plus grande partie du thé de qualité supérieure consommé en Russie passe par ses mains. Il a donc des correspondants dans tout l’empire. C’est lui, comme je l’ai dit, qi a bien voulu me donner la lettre de crédit nécessaire pour notre voyage. J’ajouterai que M. Startseff a été nommé officier de la Légion d’honneur pour services rendus pendant l’expédition du Tonkin.

Il a acheté dernièrement l’île Poutiatine, à côté de Vladivostok, et est pour le moment en route pour sa propriété. Nous serons donc ensemble pendant une douzaine de jours.

À bord se trouve également l’amiral Humann et son aide de camp, M. Gauchet, L’amiral va rejoindre son escadre à Nagasaki. Il se montre fort aimable pour nous, et c’est lui qui clôt la liste des personnes qui ont déclaré notre voyage une pure folie.

Nous sommes sur un bateau luxueux et très en faveur auprès des voyageurs sur cette ligne, où la concurrence est cependant fort grande. Le capitaine est un Anglais. Et à ce propos, qu’il me soit permis de constater un fait que je déplore. Pendant plus d’un quart de siècle passé dans l’Extrême-Orient, j’ai connu beaucoup de capitaines, de mécaniciens et d’officiers sur les bateaux chinois et japonais ; j’ai vu des Anglais, des Américains, des Allemands, des Danois, mais jamais le moindre Français : pas plus du reste que parmi les pilotes, en dehors de nos possessions.

Le Kobe-Maru est une vraie arche de Noé. Un cochon se prélasse en liberté sur l’avant ; deux terriers viennent jouer avec tout le monde. Mais le favori, c’est « Billy ».

Billy est un chevreuil que six années de séjour à bord, où chacun le gâte à l’envi, ont doué d’un majestueux embonpoint. On le voit partout. Il monte et descend avec la plus grande facilité ces sortes d’échelles qu’on est convenu d’appeler des escaliers. Si vous montrez à Billy un morceau de pain, il vous salue deux fois, puis attend la récompense de ses politesses. S’il vous voit mettre le pain dans votre poche, il y fourrera son museau, soyez-en sûr, et ce sera souvent tant pis pour la poche, car Billy est gourmand et son museau est gros.

Le 29 au matin nous arrivons, après une très belle traversée, à Nagasaki, l’un des plus beaux, sinon le plus beau port du monde.

Le Tokio-Maru, qui doit nous porter à Vladivostok, est mouillé à 200 brasses de nous. Je m’’empresse d’aller y retenir une cabine, et d’y transporter nos bagages, puis, comme il ne doit lever l’ancre qu’à 6 heures, nous voulons nous promener encore une fois dans les environs toujours si frais, si verts, si pittoresques, de Nagasaki, où nous venons cependant pour la troisième fois, sans jamais nous lasser d’admirer.

La rade est un grand amphithéâtre oblong ; les montagnes qui l’entourent sont élevées et couvertes d’arbres et de verdure. Çà et là une construction gracieuse à demi cachée dans le feuillage, partout des sources et de petits ruisseaux. Dans le fond, du côté opposé à l’entrée, la ville avec ses temples entourés de sapins. À droite sont les maisons construites à l’européenne.

C’est là que M. Mignard nous a donné rendez-vous pour aller déjeuner dans la campagne.

Nous avions demandé à M. Startseff de nous accompagner, mais il ne le pouvait pas. Avant son départ de Tien-Tsin il avait acheté un petit steamer d’une vingtaine de tonneaux pour faire le service de son île à Vladivostok, et, après quelques réparations nécessaires, ce steamer avait quitté Tien-Tsin le même jour que nous. Étant donnée sa petitesse, il devait suivre les côtes et chercher un abri au moindre coup de vent. On nous avait proposé de prendre passage à bord. Nous avions refusé cette offre peu rassurante. En somme, M. Startseff était inquiet. Il voulait télégraphier à Fou-Sane pour savoir si son bateau y avait touché. Le soir, il reçut une réponse satisfaisante.

Nous partons en file indienne, suivis de Hane, chacun dans un génerikcha tiré par deux hommes.

Nous traversons d’abord la ville, si pittoresque avec toutes ses boutiques diverses, dont la devanture est ainsi faite, que de notre voiture le regard peut plonger jusqu’au fond. Et l’on peut examiner à plaisir, car tout est joli et surtout tout est de la plus exquise propreté.

Les rues sont très animées ; nous allons d’un trot rapide, malgré la foule qui les sillonne. Nos hommes ne cessent de pousser des cris, afin que les passants s’écartent pour nous laisser la voie libre. C’est à peine si les mousmés, toujours si gracieuses, même lorsqu’elles ne sont pas jolies, ce qui est généralement le cas, tournent la tête pour nous regarder. L’Européen n’est plus un objet de curiosité dans les grandes villes.

Tout à coup mon génerikcha s’arrête et un colloque s’engage entre mes deux coulis et ceux d’un véhicule qui vient en sens inverse, Au bout d’un instant, je commençais déjà à m’impatienter, nous repartons, mais j’ai changé d’attelage.

Je suis le plus lourd de la bande, et j’étais tombé sur les hommes les moins vigoureux. Ils se sont vite rendu compte de la difficulté de la tâche qui leur est échue. Il faut escalader la montagne, puis la redescendre, et ce soir il faudra recommencer la même opération dans l’autre sens. Ne se sentant pas à la hauteur de la situation, ils ont préféré renoncer au salaire, considérable pour eux, que devait leur rapporter notre excursion en dehors de la ville.

J’ai maintenant deux solides coursiers, qui ne tardent pas à rejoindre le gros de la caravane.

Au détour d’une rue, nous nous arrêtons pour laisser passer deux femmes. La première, une jeune fille, conduit à l’aide d’un bâton une malheureuse créature dont l’aspect est bien ce que j’ai vu de plus horrible. Elle n’a plus de nez, plus d’yeux, plus de lèvres. Sa figure se compose d’une peau percée de trois trous. Ceux des yeux n’existent pas. Celui de la bouche, parfaitement rond et de la grosseur d’une noisette, est au-dessous, naturellement, de ceux des narines, de la grosseur d’un pois. Cette infortunée est évidemment tombée la figure dans le feu.

Mais ce lugubre spectacle est bientôt remplacé par d’autres plus attrayants. Sur les toits flottent des drapeaux, aux formes et aux couleurs les plus bizarres et les plus inattendues. Ici, c’est un oiseau aux ailes déployées ; plus loin, un serpent, un dragon, un poisson énorme, de plusieurs mètres de long. Le vent s’engouffre dans sa large gueule ouverte et, lui traversant tout le corps, le maintient gonflé dans toute sa longueur, dans une position horizontale. Ses ondulations gracieuses le font ressembler à un animal vivant.

Il fait chaud, et peu à peu les coulis qui nous traînent ont modifié leur costume. Dans les villes, ils sont aujourd’hui tenus à une certaine décence, et par les plus grandes chaleurs ils portent une sorte de veste en toile très légère. Mais dès qu’ils sont dans la campagne, ils s’empressent de se mettre le torse à nu. Heureux quand ils bornent là le déshabillé de leur costume, car souvent on en rencontre dont tout le vêtement consiste en une paire de sandales en paille tressée et une bande de toile roulée en corde qui a jusqu’à présent suffi à la décence japonaise.

Il est vrai que, pour atténuer leur nudité, ils ont eu, jusqu’à ces dernières années, recours au tatouage. J’ai vu des gens couverts de dessins multicolores au point de ne laisser à aucune partie de leur corps, en dehors de la figure, la couleur naturelle de la peau.

Se faire tatouer était même devenu très à la mode parmi les Européens, il y a quelques années, dans l’empire du Soleil Levant. Il avait suffi pour cela de l’exemple d’un prince européen de sang royal, qui, à ce que l’on raconte, de retour d’un voyage au Japon, portait sur son corps toute une chasse au renard. Seigneurs et valets à cheval, armés de flèches et de lances, sont à la suite des chiens. On Les voit traverser montagnes, torrents, plaines, forêts ! Mais, heureusement pour maître renard, un refuge s’offre à ses yeux ; il y pénètre. Plus de la moitié de son corps a disparu dans l’asile qu’il a trouvé : il était temps, car les chiens ne sont qu’à quelques pas.

Je n’ai pas été appelé, je dois l’avouer, à contempler ce chef-d’œuvre, mais, faisant un jour une pleine eau avec un officier de la suite de ce prince, quelle ne fut pas ma surprise de le voir transformé en aquarium ! Tous les poissons de la création semblaient s’être donné rendez-vous sur son corps. Il y en avait de toutes les couleurs qui se jouaient au milieu des plantes aquatiques les plus diverses,

La route est ravissante : partout de la verdure, des fleurs, de l’eau qui murmure sous le feuillage et finit par former un ruisseau qui alimente plusieurs moulins successifs, tous placés dans des sites pittoresques. Nous traversons un bois de bambous. Ce sont des bambous comestibles : on en mange les jeunes pousses, mets aussi apprécié des Japonais que des Chinois. Ces bambous, hauts d’une dizaine de mètres, forment, avec leurs têtes entrelacées qui se rejoignent des deux côtés de la route, un long tunnel de verdure.

Maintenant nous descendons la montagne : un cortège vient en sens inverse. Nous distinguons sur les côtés des agents de police, sérieux sous leur uniforme à l’européenne. Au centre, des hommes et des femmes que l’on conduit à la ville, chargés de chaînes. Sont-ce des criminels ou simplement des gens qui ont un procès ? C’est le premier convoi de prisonniers que nous croisions. Nous en verrons bien d’autres en Sibérie.

Une maison de thé est sur le bord de la route. Nos coulis ruisselants de sueur s’y arrêtent pour s’éponger, prendre du thé et causer un peu.

Le génerikcha est un moyen de locomotion charmant quand on voyage seul. On peut admirer à son aise, modérer ou presser l’allure de son coursier par de simples paroles, au besoin faire avec lui un petit bout de causette. Mais quand on est plusieurs, la conversation est impossible entre voyageurs. On marche comme les canards, en file indienne. Il faut attendre un arrêt dans une maison de thé pour se communiquer ses impressions.

Nous faisons le tour de celle-ci, un peu pour passer le temps et nous dégourdir les jambes, car elle n’a rien de bien remarquable. Un chien européen, probablement perdu par son maître, vient en remuant la queue se faire caresser. La pauvre bête a reconnu des compatriotes.

Une jeune fille apporte à Marie des fraises des bois dans une assiette en feuilles. « Ce sont, dit-elle, les premières fraises de l’année. » À Changhaï, à l’Hôtel des Colonies, on nous avait également servi les premières fraises de l’année. On nous en offrira en Corée, puis, bien plus tard, sur les bords du lac Baïkal, et toujours avec cette dénomination de primeur, également exacte partout où on nous la donne.

En effet, plus nous montons vers le nord, plus la végétation est en retard. À Nikolaïevsk nous verrons dans un mois d’ici des framboisiers sauvages, et c’est à peine s’ils auront des feuilles.

Elles n’ont pas grand goût, ces fraises, et sont tout juste mûres, elles sont présentées d’une façon si avenante ! Nous les payons généreusement.

À midi nous arrivons à Mogué, sur le bord de la mer. Le rivage est couvert de bateaux de pêche, tirés avec Le plus grand soin sur le sable. C’est aujourd’hui fête et les pêcheurs et reposent où du moins ne travaillent pas. Ils font des joutes, des régates. Nous voyons des embarcations bondées de monde se poursuivre, mais sans grand entrain. Nous verrons mieux en Corée.

Mignard s’était chargé du déjeuner. Il fouille le garde-manger de l’auberge, découvre quelques langoustes et nous promet une mayonnaise soignée. Hélas ! il ne peut trouver d’autre huile que celle qui sert à alimenter les lampes, et dont les indigènes, de même que les Chinois, sont très friands. Ils La nomment huile odorante, nous lui donnerions volontiers le nom contraire : question de goût.

Comme cuisiniers, les Japonais sont loin de valoir les Chinois. Mignard le sait et nous quitte sous prétexte d’aller aider la cuisinière. Il est fort gai, Mignard, et à en juger par les éclats de rire que l’on entend partir de la cuisine, je crains bien que le déjeuner ne soit pas préparé avec assez de sérieux.

Enfin nous nous mettons à table. Tout est très propre, les mousmés qui nous servent sont avenantes, le paysage est ravissant, qu’importe le reste ! C’est égal, si jamais je voyage encore avec Mignard, il ne s’occupera de la cuisine que lorsque la cuisinière sera du même sexe que lui.

Nous rentrons à Nagasaki par le même chemin, et à 5 heures 1/2 nous sommes à bord du Tokio-Maru. Le capitaine est sur le pont et nous affirme que nous patirons à 6 heures. Il avait compté sans l’inexactitude orientale.

À 6 heures, il n’avait pas encore ses papiers. À 7 heures, il se promenait sur le pont, murmurant des paroles probablement fort dures pour ceux qui les retenaient, À 8 heures, nous étions tous au même diapason. À 9 heures, c’était un concert d’imprécations contre la compagnie, lorsqu’une embarcation accoste. Un tout petit bonhomme, coiffé d’une casquette à galons d’or, monte d’un air enjoué, remet les papiers au capitaine, et, avec cet accent particulier qu’ont les Japonais quand ils parlent une langue étrangère, s’en va en nous souhaitant en anglais une bonne traversée,

Notre colère s’était évanouie : deux minutes après, nous étions en route.

Le Tokio-Maru est beaucoup moins luxueux que le Kobe-Maru, mais par un gros temps c’est sur lui que je préférerais me trouver. Il est moins large et doit mieux tenir la mer. Il ne jauge que 1360 tonneaux.

Le capitaine Kenderdine, qui le commande, est un homme très doux. Dans ce voyage, il à avec lui ses deux petites filles, qui vont prendre un peu l’air de la mer. Mais comme il faut quelqu’un pour avoir soin d’elles et que les règlements japonais n’autorisent pas les femmes des officiers à monter sur le bateau que commande leur mari, le capitaine a emmené sa belle-mère. L’aimable dame nous annonce elle-même la chose très gaîment et ajoute que cela ne doit pas nous effrayer, car elle est dans les meilleurs termes avec son gendre, avec lequel elle a déjà fait de nombreuses traversées.

Ces déclarations faites avec humour brisent la glace des premiers moments, et nous commençons une vie de famille qui va durer une dizaine de jours.

Avec M. Startseff et nous, il n’y a, comme passagers, qu’une dame russe allant à Vladivostok.

Cependant M. Startseff n’a pas perdu son temps à Nagasaki, il a fait des acquisitions pour son île. Il nous montre entre autres choses un ravissant petit coq blanc et sa poule. Il a payé les deux bêtes dix piastres. C’est un prix énorme, mais quand il s’agit de meubler ou de peupler l’île Poutiatine, rien n’est trop beau, rien n’est trop cher. Il a également acheté deux serins, un mâle et une femelle. Je me demande si le climat ne sera pas trop rude pour ces deux exilés des îles Canaries.

Cependant nous arrivons à la sortie de la rade. Nous passons à gauche de ce fameux rocher de Papenberg, du haut duquel un grand nombre de catholiques furent précipités dans les flots lors des persécutions religieuses au Japon.

La nuit est splendide ; la mer, d’un calme absolu, est couverte de milliers de petites lumières qui se confondraient avec les étoiles dont le ciel est parsemé, si une large bande noire, découpée à sa partie supérieure, ne vouait les séparer et nous indiquer les montagnes qui nous entourent. Ce sont les lanternes des barques de pêche. À minuit nous en voyons encore.

30 mai. — Nous nous réveillons dans les eaux de la Corée, devant la passe qui conduit à Fou-Sane. Cette passe est d’un accès difficile et dangereux. Par gros temps et par brouillard il est téméraire de s’y aventurer. À midi nous sommes à l’ancre dans la rade.

Trois ports seulement, en Corée, sont ouverts au commerce étranger. Ce sont d’abord Tchemulpo, sur la côte ouest, à une quarantaine de kilomètres de Séoul, la capitale du royaume. Puis, sur la côte est, Fou-Sane au sud et Yuen-Sane au nord.

Les douanes y sont régies par des Européens détachés du service des douanes maritimes chinoises et nommés par sir Robert Hart, sous la direction duquel les deux services se trouvent.

Presque tout le commerce extérieur est entre les mains des Japonais et des Chinois sur la côte ouest, et des Japonais seulement sur la côte est.

La poudre d’or, les fourrures, de légers tissus de soie, une sorte de papier très solide, qui remplace en Chine les carreaux de vitres, et surtout la racine de ginseng, que les Chinois considèrent comme fa panacée et payent presque au poids de l’or, sont les principaux produits d’exportation de la Corée.

IV

Fou-Sane.

L’arrivée d’un vapeur à Fou-Sane est un événement. C’est à peine s’il en vient deux par semaine. Aussi voyons-nous bientôt paraître à bord le sous-directeur de la douane. Il est désireux d’avoir des nouvelles du monde extra-fousanien, et d’acheter au maître d’hôtel du Tokio-Maru quelques provisions fraîches.

Nous le connaissions de longue date. C’est Le fils du poète norvégien Björnson. Il est enchanté de retrouver des amis et nous offre de nous faire les honneurs de la ville. Nous acceptons à dîner pour le soir, et descendons tous à terre.

Fou-Sane possède une concession japonaise, sur laquelle se trouvent le consulat de l’empire du Soleil Levant, la douane, les bureaux et magasins de la compagnie Nippon Yuecsan Kaisha, à laquelle appartient le Tokio-Maru, et un assez grand nombre de boutiques de toutes sortes.

La concession est beaucoup moins propre et beaucoup moins pittoresque que les villes japonaises. Les maisons sont cependant plus larges qu’à Nagasaki.

Björnson nous conduit d’abord chez lui. Sa maison n’est pas grande, mais elle est très bien arrangée. On y sent l’homme qui doit vivre en ermite. Sous un hangar, dans un coin sombre, est perché un énorme grand-duc, attaché par la patte. C’est l’heure de son repas. On lui apporte deux gros rats vivants. Il les saisit par la tête et les avale d’un seul coup, sans même se donner la peine de les tuer. Il paraît que dans une heure ou deux il se débarrassera des poils et de la peau. Nous n’attendons pas cette seconde partie de l’opération.

La concession est adossée à une colline assez élevée, couverte de beaux arbres, mais dont l’accès est interdit aux promeneurs. Une barrière en bois l’entoure. Au sommet est un petit temple. Contentons-nous, comme tout le monde, de faire Le tour de ce lieu sacré.

Nous traversons d’abord le marché aux poissons. Sur de longues cordes sèchent au soleil des queues et des ailerons ou nageoires de requin. Il y en a une telle quantité que nous nous imaginons voir le produit de la pêche d’au moins une année. Mais quelle n’est pas notre stupéfaction, en arrivant au bord de l’eau, de trouver étendus sur le rivage et privés de leur queue et de leurs nageoires plus de deux cents requins, tout frais, rapportés la nuit dernière par les pêcheurs rentrant avec la marée !

Une pareille abondance de ces mangeurs d’hommes nous donne une idée du danger que l’on court en se risquant, même à proximité des rivages, en eau trop profonde. Et nous, qui si souvent nous sommes baignés pleine mer sur les côtes de Chine, du Japon et de Corée ! Je me promets bien de ne plus recommencer.

Quelques-uns de ces requins ont près de trois mètres.

De temps en temps, des Coréens arrivent avec des perches en bambou, achètent un de ces squales, pour presque rien, et l’emportent à deux ou quatre, suivant sa grosseur. Ils vont le saler et s’en nourrir. Je ne les envie pas. Car, si les ailerons sont un mets fort recherché, et, ma foi très bon, lorsqu’ils sont accommodés par un cuisinier chinois, la chair elle-même répand une odeur d’urine absolument repoussante. J’ai pour principe de goûter à tout et j’avais essayé du requin sur les côtes de Bornéo en 1869. Dans mes voyages j’ai mangé bien des choses extraordinaires, mais rien d’aussi répugnant.

Si le requin est la terreur des mers qui baignent les côtes, le tigre n’est pas moins à redouter dans l’intérieur du pays, surtout à mesure que l’on s’avance vers le nord, où on le dit très commun. Beaucoup plus grand que celui des Indes et de Cochinchine, il possède une fourrure bien plus épaisse et plus longue, dont il a besoin pendant les froids de l’hiver.

Chaque province doit fournir tous les ans au roi de Corée un certain nombre de peaux. C’est aux gouverneurs à se les procurer peu à peu, et lorsque arrive l’époque de les envoyer à la capitale, s’il leur en manque quelques-unes, en peu de jours ils les obtiennent. Voici de quelle façon.

Ils choisissent un pic élevé, en forme de pain de sucre et bien dénudé à la partie supérieure. Puis ils ordonnent à mille ou quinze cents soldats, armés du traditionnel fusil à mèche et d’un gong en cuivre, de cerner la montagne et d’en faire l’escalade méthodiquement, en frappant sur leur gong. Ils sont toujours sûrs de lever au moins un ou deux tigres, qui, effrayés par le bruit des gongs, se dirigent vers le sommet de la montagne, et qui, arrivés à la partie dénudée, avant de s’y engager cherchent à rebrousser chemin. Mais le cercle des chasseurs s’est rétréci, le bruit des gongs est plus épouvantable que jamais, et le ou les tigres finissent par gagner la plus haute partie du pie, où ils sont le point de mure de tous les soldats, qui, à un signal donné, font une décharge générale.

Le fusil coréen est le même que celui des Chinois. Il est à mèche et se charge par la gueule. On verse d’abord la poudre, puis on met la balle. Aucune bourre, ni entre la poudre et la balle, ni sur la balle. En sorte qu’il faut toujours maintenir le fusil la gueule en l’air ; autrement la charge tomberait à terre avec autant de facilité qu’elle est entrée dans le canon. Un bassinet placé sur le côté contient un peu de poudre mouillée sur laquelle vient s’appuyer le feu d’une mèche serrée dans un levier mobile, que l’on fait manœuvrer avec l’index de la main droite. On conçoit qu’il soit difficile à un seul homme, ou même à plusieurs, d’affronter avec de pareilles armes le terrible fauve. Les gouverneurs ont l’armée sous leurs ordres et ils s’en servent.

Le tigre disparaîtra peu à peu de la Corée, à mesure que le pays se civilisera. Le requin sera, lui, bien difficile à détruire. Il a l’immensité de l’océan pour vivre et se reproduire : le marché de Fou-Sane en fournira toujours aux amateurs une égale quantité.

Cependant, nous nous dirigeons vers la grande rue, où se trouvent les magasins japonais : nous entrons, sur la recommandation de Björnson, dans la boutique d’un confiseur renommé, pour acheter quelques sucreries pour les dames. Tout à coup M. Startseff avise deux armoires en bois blanc, qui servent à l’artiste à mettre son sucre à l’abri des mouches. Elles n’ont rien de remarquable, mais il n’y a pas d’armoires à Poutiatine : cela suffit pour que notre ami songe à s’en rendre acquéreur. Il a quelque difficulté à faire comprendre au confiseur ébahi que c’est le contenant qu’il veut acheter et non le contenu. Tout s’arrange : les armoires partiront avec nous sur le Tokio-Maru, en compagnie d’une foule d’ustensiles de ménage récoltés à toutes les escales. Car c’est en effet un ménage qu’il monte sur une très grande échelle.

Comme nous devons rester quarante-huit heures à Fou-Sane, nous remettons à demain notre promenade : il commence à se faire tard, et Björnson ne veut pas faire attendre son cuisinier.

Après un fort bon dîner, dans lequel nous nous félicitons de voir que le requin ne figure pas, nous rentrons à bord dans l’embarcation de la douane par une mer splendide, tandis qu’à terre de nombreuses lanternes aux couleurs variées simulent une illumination en notre honneur.

C’est aujourd’hui le 5 de la cinquième lune, c’est-à-dire l’une des trois plus grandes fêtes de l’année pour les Annamites, les Chinois et les Coréens. On doit régler tous ses comptes, payer toutes ses dettes, recouvrer toutes ses créances… si c’est possible ! Les rues sont donc très animées, même la nuit, car on à jusqu’à minuit pour payer, et les monts-de-piété très affairés. Les règlements de compte ne se font pas toujours sans de violentes discussions, étant donné surtout que bon nombre de créanciers et de débiteurs ont, selon la coutume, bien mangé et surtout bien bu.

Sur la rade, il y a eu des sortes de régates. Des embarcations indigènes passaient et repassaient devant le Tokio-Maru deux à deux, luttant de vitesse. Nos officiers, bons juges en la matière, prétendaient qu’elles faisaient au moins douze milles à l’heure. Elles étaient bondées d’hommes complètement nus, accroupis dans le fond du bateau, chacun tenant à deux mains une pagaie à une seule palette, battant l’eau avec ensemble et régularité, en poussant des cris sauvages, tandis qu’à l’arrière, le capitaine, debout, le corps penché en avant, frappait à coups redoublés sur un énorme gong en cuivre pour leur donner le mouvement.

Nous avons également observé toute la journée deux ou trois grandes jonques de pêche qui ont croisé dans la rade. Nous les avons vues aller faire escale devant les différents villages dont nous apercevons les huttes rondes de tous les côtés. À mesure que la nuit approchait et devenait plus sombre, ces jonques se sont éclairées, des lanternes aux couleurs voyantes ont été suspendues aux cordages sans aucune symétrie. Sillonnant la rade en tous sens, ces trois bateaux semblent s’être donné rendez-vous autour du Tokio-Maru. Nous entendons des gémissements plaintifs partir de ces pseudo-gondoles. Ou nous explique que ce sont des chants. C’est lugubre ; du reste, les gondoliers sont absolument ivres. Ils ont fait des libations à toutes les escales, et ils comptent sans doute sur nous pour la bonne bouche, car ils nous demandent de l’eau-de-vie. Nous refusons d’accéder à leur prière ; alors ils nous menacent et poussent des cris qui ne nous émeuvent guère. Je jette un coup d’œil dans l’un des bateaux, qui s’était fait une sorte de rouf en nattes. C’est répugnant. Des êtres absolument nus sont entassés les uns sur les autres, dans la position où l’ivresse les a fait tomber, tandis qu’à côté, ceux qui peuvent encore remuer hurlent pour avoir de l’eau-de-vie, en agitant lourdement les bras. Notre capitaine se contente d’ordonner de tenir ces bateaux à distance, puis nous allons nous coucher. Il est plus de minuit quand les cris cessent, c’est-à-dire quand tout le monde est ivre mort, car les bateaux sont toujours là ; personne n’est capable de les diriger. Mais la mer est splendide. Même en Corée, il y a un bon Dieu pour les ivrognes.

(La suite à la prochaine livraison.)

DE PÉKIN À PARIS[14],

IV

Fou-Sane (suite).

l fait un temps superbe,

nous retournons à terre

dans la matinée. Il y a

beaucoup de monde

dans les rues et dans

les magasins ; les fêtes

sont terminées et chacun

s’est remis au

travail.

Les Coréens aiment les vêtements de couleurs très claires. Les mandarins portent de la soie légère, généralement bleu tendre. Mais comme ils se croiraient déshonorés de se servir de leurs dix doigts pour autre chose que pour écrire, ils conservent leurs habits assez propres. Il n’en est pas de même des gens du peuple, qui sont habillés invariablement de toile blanche, quel que soit leur métier, et qui ne changent guère de vêtements que quand ceux qu’ils portent les quittent. Il est inutile, je crois, d’insister sur l’aspect que présentent la plupart des Coréens qui n’ont pas l’honneur d’appartenir à la classe aristocratique des lettrés.

C’est la forme du chapeau, en crin noir tressé, qui indique le rang social : celui des mandarins est un tronc de cône, celui des simples particuliers une demi-sphère. Une autre coiffure assez originale est celle que portent les hommes en deuil de leur père ou de leur mère. Elle consiste en une vaste cloche en fin bambou, recouverte de papier huilé. Cette cloche peut avoir jusqu’à 50 centimètres de profondeur et 80 de largeur. Au cou est attachée une petite pièce de toile carrée, de la grandeur de nos mouchoirs, munie, aux deux angles d’en bas, de deux baguettes en bois. Le Coréen en grand deuil ne doit pas laisser voir sa figure pendant trois ans, et lorsqu’il rencontre quelqu’un, il doit s’empresser de saisir de chaque main une des baguettes et de relever le carré de toile à la hauteur de ses yeux.

Les Coréens sont, en général, d’assez beaux hommes, aux traits réguliers, à la figure énergique. Leurs cheveux sont noirs ; ils doivent les porter séparés par une raie sur le milieu de la tête et tressés en une longue natte qui pend par derrière comme chez les jeunes filles en Chine, jusqu’à leur mariage. Après cette cérémonie, les cheveux sont relevés en chignon sur Le sommet de la tête.

Nous arrivons devant une auberge et nous entrons pour la visiter. Il faut nous baisser pour passer par porte. À l’intérieur tout est sordide. La terre battue est jonchée de débris de toutes sortes, et une odeur fétide se dégage de ce taudis. La moitié de la chambre est occupée par un poêle horizontal sur lequel les voyageurs s’étendront pour la nuit, pressés comme des sardines.

Deux femmes se trouvent dans un petit réduit séparé : probablement l’épouse et la fille du patron de l’établissement. Elles portent le costume d’intérieur des femmes du peuple. J’ignore s’il est le même pour les grandes dames. Ce costume se compose d’une jupe assez ample dont l’étoffe est simplement froncée à la partie supérieure et fixée à une ceinture très large qui vient s’arrêter au-dessous des seins, puis d’une courte casaque à manches qui couvre les épaules et s’arrête à un pouce au-dessous des aisselles. Il existe donc autour du corps une bande d’une vingtaine de centimètres complètement à nu : bande qui peut permettre à certaines femmes de se montrer fières de ce que probablement beaucoup d’autres seraient désireuses de couvrir. Toutefois, quand elles sortent, les femmes coréennes sont plus vêtues. Celles de la classe aisée portent un long voile blanc qui cache même en partie la figure.

Dans notre promenade, nous en rencontrons cinq : elles s’arrêtent et paraissent au moins aussi intéressées par notre présence que nous par la leur. La route est solitaire, de gros arbres nous protègent contre les regards indiscrets, ou du moins nous le croyons et nous nous admirons mutuellement. Elles sont habillées de toile blanche des pieds à la tête, et propres, ce qui est extraordinaire. Peut-être ont-elles changé de vêtements hier, à cause de la fête. Elles ne sont ni jolies ni gracieuses, mais au moins ne semblent-elles pas farouches.

Tout à coup un grognement terrible suivi d’imprécations vient les tirer de leur extase. Elles reprennent leur route, en pressant le pas, serrées Les unes contre les autres, suivies de près par leur seigneur et maître qui vient d’apparaître et les chasse devant lui, ne cessant de les invectiver. Pauvres créatures ! J’espère qu’elles n’auront pas été trop sévèrement châtiées pour avoir cédé à un mouvement de curiosité bien naturel à des femmes qui sortent peut-être trois fois par an de chez elles.

Nous allons rendre visite à M. Hunt, directeur de la douane, et à sa femme. Leur maison est située à une certaine distance de la concession, sur une colline. De leur véranda on à une vue ravissante, mais ils m’ont l’air bien exposés aux typhons, si fréquents dans ces parages. En sortant de chez eux, pour regagner le bord, nous rencontrons encore cinq femmes coréennes. J’ai mon appareil et je voudrais les photographier. Nous nous arrêtons pour parlementer, trois prennent immédiatement la fuite ; les deux autres, plus courageuses, nous écoutent et, après quelques hésitations, consentent à ce que nous demandons, mais à une condition : elles n’ont jamais vu d’intérieur européen, on leur fera visiter la maison de M. Hunt. Celui-ci, qui est avec nous et qui parle très bien le coréen, y consent de grand cœur. Les deux femmes me regardent avec une certaine inquiétude préparer mon appareil. Il est évident qu’elles ne sont qu’à demi rassurées ; pour se donner du courage elles se tiennent par la main. Quelques hommes arrivent. Pour ne pas effrayer les femmes, je les laisse se mettre à côté d’elles. Quand je leur dis que tout est fini, elles poussent un soupir de soulagement et paraissent étonnées d’en être quittes à si bon marché ; elles nous regardent d’un air méfiant, et c’est seulement quand on les fait entrer dans la maison qu’elles commencent à se convaincre qu’en ne s’est pas moqué d’elles.

Avoir pu parvenir à photographier des femmes en Corée était une chance inespérée, et je rentre à bord très satisfait de mon excursion. Le temps devient désagréable et nous ne pouvons plus songer à aller à terre. Nous pêchons à la ligne sans grand résultat. Quatre lamproies plus allongées et encore plus hideuses à voir que celles d’Europe sont notre seul butin.

Enfin le 1er juin nous faisons nos adieux à MM. Hunt et Björnson, et à 10 heures du soir nous quittons Fou-Sane. Il a fait évidemment un temps abominable hier, car la houle est assez forte, malgré le calme de l’air.

V

De Fou-Sane à Vladivostok.

2 juin. — La mer est moins agitée ; nous suivons les côtes de la Corée sans les perdre de vue. C’est à peine si nous apercevons quelques bateaux de pêche. Mais en revanche nous voyons quantité de souffleurs et de baleines. Une de ces dernières suit la même direction que nous, semblant lutter de vitesse avec le Tokio-Maru, puis soudain elle passe à une cinquantaine de mètres à l’avant, le corps presque hors de l’eau, et disparaît. Elle pouvait avoir une quinzaine de mètres de longueur.

Nous marchons doucement. Inutile de nous presser et d’arriver dans la nuit à Yuene-Sane, notre prochaine escale.

Le 3, vers 5 heures du matin, nous étions devant cette admirable baie de Port Lazareff dans laquelle Les plus gros cuirassés trouveraient un mouillage parfait et un abri sûr. Cette rade immense serait, paraît-il, très facile à défendre contre les attaques de flottes ennemies. Elle offre en outre l’énorme avantage d’être libre de glace toute l’année. C’est pour cela qu’on prête généralement aux Russes l’idée de s’emparer de Port Lazareff : la chose est en effet bien tentante.

Ce n’est certes pas la Corée qui pourrait opposer la moindre résistance à sa puissante voisine. La valeur militaire de ses troupes, du reste peu nombreuses, ne paraît pas bien redoutable. Quant aux sentiments de la population, je m’imagine que dans le nord du royaume ils sont plutôt favorables que contraires à la Russie, et cela pour plusieurs raisons. La Corée, malgré sa réputation de pauvreté, est un pays riche, fertile, mais dont la population, dure à la fatigue, est minée par deux choses : les exactions des mandarins, d’une part, et Le discrédit attaché aux travaux manuels de l’autre. L’ouvrier coréen qui travaille dans son pays n’est jamais sûr de recevoir la totalité de sa paye, et s’il la reçoit, il aura à en verser une bonne partie aux mandarins petits et grands, sous une forme ou sous une autre. Il sera en outre considéré avec mépris par tout ce qui tient un pinceau, la plume de l’Extrême-Orient.

Au contraire, dans le gouvernement de Vladivostok les Coréens sont bien traités, bien payés pour leur labeur. Aussi en voit-on un grand nombre dans la ville, occupés au chargement et déchargement des navires, au transport des marchandises dans les rues et à tous les travaux de portefaix. Nous en avons rencontré jusque dans les environs de Tchita, la capitale de la Transbaïkalie, habillés à la russe, vivant au milieu des Cosaques et semblant presque avoir renoncé à leur nationalité.

À 6 heures, nous mouillons dans la rade de Yuene-Sane, qui se trouve à l’entrée de la baie de Port Lazareff, à une assez grande distance du rivage. Je profite de l’embarcation de la douane pour descendre à terre, M. Startseff m’accompagne. Il est anxieux d’avoir des nouvelles de son bateau : il en reçoit de bonnes.

Le directeur de la douane est un Suédois, Oisen, que je connais depuis de nombreuses années. Naturellement nous devons déjeuner et dîner chez lui. J’accepte avec plaisir, et pendant que M. Startseff m’entraîne pour fouiller les boutiques, Oisen se dirige vers le Tokio-Maru pour aller chercher Mme Vapereau. Le vent est fort ; il souffle du large, et la mer est agitée. Les deux passagers, un peu mouillés par les embruns, sont heureux de sentir la terre sous leurs pieds.

La maison du directeur de la douane est la dernière du village ; plus loin ce sont des cultures, puis des montagnes élevées.

Le pays est, paraît-il, infesté de tigres, et la nuit on ne sort jamais sans lanterne. Le terrible animal visite souvent les habitations. Il rôde autour des étables, des maisons, et malheur aux gens, aux bestiaux qui ne sont pas bien enfermés. Oisen m’a assuré avoir entendu à plusieurs reprises le tigre, la nuit, sous sa véranda, renifler et gratter à sa porte. On trouvait le matin la trace de ses pas. Pendant la journée il ne s’aventure pas dans la ville. Nous pouvons donc, sans crainte de le voir apparaître, nous mettre à table, car on annonce que le déjeuner est servi.

Les huîtres de Yuene-Sane sont très renommées. Il n’y a pas d’r dans le mois, mais on nous assure que, dans ces pays très froids, les huîtres se mangent en toute saison. Nous nous risquons et nous nous en trouvons fort bien. Elles ne valent pas cependant nos marennes où nos cancales. J’en dirai autant des poissons, qui dans l’Extrême-Orient sont bien inférieurs à ceux d’Europe.

Pendant l’été, Oisen tire ses provisions de Vladivostok. Mais lorsque la navigation cesse, à l’hiver, il lui faut vivre sur le pays et manger du poulet deux fois par jour !

Séoul, la capitale de la Corée, est à 150 kilomètres, c’est-à-dire à six jours de marche. Si l’on met aussi longtemps à franchir cette petite distance, c’est parce que par peur du tigre, on s’arrête dès que le jour baisse.

Nous allons nous promener dans la direction du village coréen. Je prends mon appareil, qu’un indigène consent à porter sur un crochet dans le genre de ceux de nos commissionnaires.

Une hutte isolée se trouve sur notre route, trois hommes sont à la porte. Consentiront-ils à ne pas bouger ? J’avais appris autrefois la langue coréenne, pensant que lorsque le pays, alors fermé aux étrangers leur serait ouvert, cette connaissance pourrait mètre utile. Mais il y a près de quinze ans de cela. Je rassemble mes souvenirs, les Coréens sont surpris d’entendre un Européen parler leur langue, cela les intéresse, et tout s’arrange.

Le pays paraît fertile et est assez animé. Çà et là une case solitaire, pus un village qui ressemble à une agglomération d’énormes ruches d’abeilles. Au fond et pas bien loin, de hautes montagnes.

C’est la seconde fois que nous venons en Corée. Il y a quelques années, nous avons deux fois fait escale à Tchemulpo. Malheureusement une épidémie terrible de choléra décimait à ce moment la population. De plus c’était au milieu de la saison des pluies, les communications étaient difficiles, et à notre grand regret il nous fut impossible de pousser jusqu’à Séoul. Un matin je fis cependant une longue promenade à cheval, et ce que je vis du pays me fit regretter de ne pas en voir davantage.

À 11 heures nous rentrons à bord, après avoir mangé chez Oisen des fraises dont il était très fier : « Les premières fraises de l’année », annonça-t-il ! À minuit nous partons par un temps splendide. La mer est calme, le ciel étoilé, et nous disons adieu à la Corée.

Dimanche, 6 juin. — C’est vers 6 heures du matin que nous devons arriver à Vladivostok. Les officiers du Tokio-Maru qui, en bons Anglais, détestent cordialement les Russes et tout ce qui est russe, ne nous en ont pas moins recommandé d’être sur le pont de bonne heure, pour ne pas manquer l’entrée de la rade : ce doit donc être bien beau ! Avant l’heure indiquée, je suis sur la passerelle. Il fait un froid très vif. Du reste, à mesure que nous montions vers le nord, nous avions été obligés de modifier successivement notre costume.

Bientôt les côtes se dessinent, nous apercevons une ombre à l’est. C’est l’île Poutiatine, la nouvelle acquisition de M. Startseff. Elle a 28 kilomètres de tour. Il se propose d’y faire de l’élevage. Il a fait venir à grands frais de tous les pays du monde toutes les choses susceptibles de vivre ou de croître dans son royaume : vaches et chevaux de Russie, arbres à fruits des États-Unis, etc. Mais il compte surtout sur les moutons qui lui arrivent de Mongolie.

Le mouton ne vit ni en Corée ni au Japon. On a essayé à bien des reprises de l’y acclimater. M. Starseff prétend qu’une certaine herbe qui croît dans ces contrées, mais dont son île est exempte, les empoisonne, qu’il a d’ailleurs, depuis un an, une trentaine de moutons qui sont en parfait état.

Il est certain que si le mouton peut vivre à Poutiatine, ce sera pour son propriétaire une source de revenus considérables. Nous en avons mangé pour la dernière fois en quittant Changhaï. On en importe bien au Japon, mais en si petit nombre que c’est un objet de luxe, et nous n’en mangerons plus que par hasard, dans un mois d’ici, quand nous nous rapprocherons de la Mongolie.

Les amis de M. Startseff sont loin d’avoir son enthousiasme. D’après eux, cette île ne peut être pour lui qu’une distraction l’aidant à employer les loisirs que lui laisse son commerce du thé. Il a payé Poutiatine une quinzaine de mille francs au gouvernement russe, il y en dépensera deux ou trois cent mille, mais n’y fera rien de pratique à cause des brouillards, si fréquents au sud de Vladivostok et pour ainsi dire perpétuels entre Vladivostok et Nikolaïevsk.

M. Startseff n’est pas de cet avis. Il considère qu’il a fait un bon placement et qu’il travaille dans ce moment-ci pour ses enfants. Sa propriété a au moins ce grand avantage d’être une île, c’est-à-dire d’être à peu près à l’abri des nombreux échappés du bagne, qui sont souvent la terreur de la terre ferme dans ces parages.

Les Russes sont très fiers de la rade de Vladivostok. Ils lui donnent le nom de Corne-d’Or. Est-ce en souvenir de Constantinople ?

Si étranger que l’on soit à l’art militaire, on se convainc aisément que, pour peu qu’il soit défendu, Vladivostok est imprenable par la mer, et que s’il n’était pas bloqué par les glaces pendant quatre mois de l’année, il serait facile d’en faire un des plus beaux ports de guerre du monde.

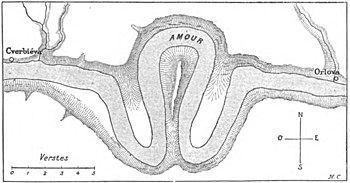

La rade représente en effet une sorte de corne ou de croissant fermé à une extrémité et adossé à une montagne élevée. On pénètre par l’autre pointe, qui forme une passe étroite devant laquelle se trouve la grande île Russe qui la masque complètement.

Quel admirable point de vue et quel merveilleux changement de décor ! On suit le détroit qui conduit à la pointe ouverte. À droite est la terre ferme, à gauche l’île Russe. On s’imagine être dans une énorme rivière qui s’étend à perte de vue. L’île est couverte d’arbres, Çà et là des tentes réunies révèlent la présence de nombreux soldats. Elle est très élevée au-dessus du niveau de la mer : c’est une vraie montagne. Au sommet, je crois distinguer des travaux indiquant la présence de forts, et l’on m’assure que ces forts existent. Sur l’île et sur la terre ferme, qui est moins élevée, la végétation est luxuriante. Juin est, pour ces parages, le printemps dans toute sa force. On dirait que les végétaux savent qu’ils n’ont que peu de temps à vivre et qu’ils en profitent.

Tout à coup, sur la droite, apparaît une ouverture de quelques centaines de mètres. C’est l’entrée de la Corne-d’Or : Nous y pénétrons, et notre regard embrasse en un instant la plus grande partie de la rade. Vladivostok est devant nous, au fond, en amphithéâtre, sur le flanc de la montagne, que les maisons ne couvrent qu’en partie. À gauche, un plateau assez élevé, entièrement dénudé, et surmonté de grands bâtiments à l’aspect sévère et triste. Ce sont les casernes. À droite, des magasins, des entrepôts de charbon. À mesure que nous avançons, l’autre partie de la Corne se découvre, et nous apercevons dans le fond le dock flottant construit depuis peu d’années.

Cependant, avant d’aller à notre mouillage, il faut attendre la visite de la Santé, Nous arrivons du Japon et de la Corée, pays où le choléra existe presque en permanence, nous sommes à bon droit suspects. Ce n’est que le commencement des ennuis que le choléra nous causera. Ces ennuis n’ont cessé qu’à Paris, où, je ne sais combien de temps après notre arrivée, nous étions encore sous la surveillance de la police et obligés d’aller, tous les trois jours, déclarer à la mairie que nous n’étions pas encore morts.

Le Tokio-Maru est bientôt entouré d’une multitude d’embarcations conduites presque toutes par des Chinois de la province du Chane-Toung, qui, de même que les Japonais et les Coréens, arrivent dès l’ouverture de la navigation pour ne s’en aller qu’à la fermeture. L’hiver, Vladivostok est mort. La glace atteint jusqu’à un mètre d’épaisseur dans la rade. Il neige rarement, mais un vent de nord-ouest très violent provoque une sécheresse extrême, fort agaçante pour les nerfs. Les habitants ne sortent de chez eux que quand ils y sont forcés. Du reste, leurs maisons sont admirablement installées pour le froid. De grands poêles, la plupart du temps en maçonnerie et ayant une face ou un angle sur quatre pièces, entretiennent une chaleur uniforme dans toute la maison. De doubles vitres aux fenêtres, qui souvent sont clouées, offrent une barrière infranchissable au froid du dehors. Aussi jamais les chambres ne sont-elles aérées. Les Russes doivent être d’une autre constitution que la nôtre, et leurs poumons se contenter de moins d’oxygène que ceux des Européens de l’Occident. Une des choses qui n’ont été le plus désagréables dans tout le voyage, c’est le manque d’air dans certaines maisons.

C’est au plus fort de l’été que nous avons traversé la Sibérie. Dans Les plus petits villages, les plus pauvres demeures étaient presque toutes ornées de fleurs superbes, de fleurs que nous considérons comme des plantes de serres chaudes fort difficiles à conserver, venant du Japon ou des tropiques : palmiers, caoutchoucs, gloxinias, etc. Toutes ces plantes adossées aux vitres font un rempart qui empêche d’ouvrir la fenêtre. Dans beaucoup de maisons, l’air ne peut se renouveler que par la porte, quand quelqu’un entre ou sort.

C’est aujourd’hui la Pentecôte, d’après notre calendrier, mais d’après celui des Russes, c’est la « Troïtza », que notre dictionnaire traduit par Trinité. Dans tous les cas, c’est un « Praznik », jour de fête, et les jours de Praznik sont chose fort sérieuse pour le voyageur, comme on le verra plus tard. Ils servent bien souvent à vous faire manquer de chevaux, à vous procurer un cocher ivre, si vous ne voulez pas vous contenter d’un enfant pour conduire votre tarantass, enfin à vous faire payer quatre roubles ce qui n’en vaut qu’un.

Tous les navires sont pavoisés et couverts de branches de feuillage. Il y en a jusqu’en haut des mâts, jusqu’au bout des vergues, dans les cordages, dans les embarcations ; c’est fort joli. En ville, tous les magasins sont fermés. C’est ce qui explique l’affluence de monde autour du Tokio-Maru et sans doute aussi le retard de la Santé à venir nous autoriser à débarquer.

Bientôt il devient impossible d’empêcher l’invasion. Nos officiers ont beau prévenir que nous sommes des pestiférés, que tous ceux qui mettront le pied à bord seront obligés de partager notre quarantaine, rien n’y fait. Notre pont se couvre de visiteurs. On a dit que personne ne descendrait, mais je vois que la consigne n’est pas faite pour tout le monde, car des gens nous quittent qu’on ne songe pas à inquiéter. Fermons les veux, ils portent un uniforme.

Enfin tout est en règle, et nous sommes libres d’aller à terre. C’est maintenant que vont commencer les vraies difficultés du voyage. Nous sommes à l’extrémité est de l’ancien continent, et nos parents, notre patrie, nos amis sont à l’extrémité ouest, et c’est là qu’il s’agit d’arriver.

Certainement, dans les grandes villes nous trouverons des gens parlant le français, l’anglais et l’allemand. Mais en cours de route, dans les villages, il ne faut compter que sur le peu de russe que nous connaissons, et sous ce rapport notre bagage n’est pas bien lourd. Tout cela, nous le savions depuis longtemps : on nous dit sur le Tokio-Maru : « Revenez avec nous ! » Cette proposition nous fait sourire. Nous sommes partis avec la ferme intention de traverser la Sibérie, et nous la traverserons,

Le capitaine Kenderdine nous prévient qu’à Vladivostok il n’y a pas d’hôtel acceptable, mais que nous pouvons rester à bord jusqu’au départ du Tokio-Maru, à raison de trois dollars par jour pour le logement : la chose est prévue par la Compagnie, qui a elle-même fixé le prix de la pension.

M. Startseff est à terre depuis longtemps. Vieil ami de M. Cheveleff, le plus grand négociant de Vladivostok, chez lequel sa chambre est préparée, il a promis de le prévenir de notre arrivée. Nous sommes nous-mêmes recommandés, par nos amis de la légation de Russie à Pékin, à M. Cheveleff, chez qui je dois trouver les premiers fonds pour continuer notre route.

Cependant, un jeune homme monte à bord et parle à un officier, qui me désigne de la main. Il s’avance vers moi et m’adresse la parole en russe. Je réponds en français et la conversation commence. Son français est à la hauteur de mon russe : tout ira bien. Au bout d’un quart d’heure de petit nègre dans les deux langues, je sais que je suis en présence de M. Vahovitch, frère du consul de Russie à Tien-Tsin, qu’il est envoyé par M. Cheveleff, chez lequel il est employé, pour nous inviter à déjeuner, et qu’il viendra à midi se mettre à notre disposition pour nous conduire à terre.

Voilà un bon début et qui promet. À l’heure dite, nous sommes prêts et foulons enfin pour la première fois le sol du plus grand empire du monde

VI

Vladivostok.

On ne peut imaginer un homme d’aspect plus avenant que M. Cheveleff. Petit de taille, plutôt fort, toujours en mouvement, la figure épanouie, il nous reçoit avec la plus grande amabilité. Il s’exprime très correctement en anglais. Mme Cheveleff, sauf en ce qui concerne l’amabilité, est tout le contraire de son mari : grande, élancée et très calme. Elle aussi parle anglais, m’a dit Marie plus tard, mais seulement quand elles sont en tête-à-tête.

Nous discutons immédiatement nos plans. Deux routes s’ouvrent devant nous pour aller gagner Habarovka, capitale de [a province, par où nous devons nécessairement passer. La première par mer, jusqu’à Nikolaïevsk, point de départ des bateaux qui remontent l’Amour d’abord, puis la Chilka jusqu’à Stretinsk, où la navigation cesse et où le trajet par terre commence.

La seconde, plus compliquée, plus fatigante, bien que beaucoup moins longue, consiste en un voyage d’une centaine de verstes, d’abord sur un vapeur de grandeur moyenne, par mer, jusqu’à l’embouchure du Souifoune, puis sur un steamer tout petit qui remonte le Souifoune jusqu’à Razdolnoï. Là, la navigation cesse provisoirement. Il faut franchir en voiture les 160 et quelques kilomètres qui séparent Razdolnoï de Kamiene-Rybalow, où l’on prend de nouveau un steamer qui traverse le lac Kanka, puis descend l’Oussouri jusqu’à Habarovka, point où l’Oussouri se jette dans l’Amour, c’est-à-dire à 470 kilomètres de Kamiene-Rybalow.

D’après M. Cheveleff, ces 160 kilomètres en voiture seront très pénibles, car la route a été rendue abominable par les dernières pluies. Dieu sait ce qu’il faut penser d’une route que les Russes déclarent abominable ! De plus, elle est dangereuse en ce moment.

Pour les travaux du chemin de fer, on a fait venir cinq ou six cents forçats de l’île de Saghaline, la Nouvelle-Calédonie russe. Nombre d’entre eux se sont échappés et ont gagné les forêts, attaquant et massacrant sans pitié tous ceux qu’ils rencontrent. En outre, on ne peut songer à acheter un tarantass pour une si petite distance, car un tarantass est chose fort chère si l’on en veut un bon, et plus les routes sont mauvaises, plus il est nécessaire qu’il soit solide. Il faudra donc jouer à chaque station de poste, c’est-à-dire tous les 20 kilomètres à peu près, une voiture nouvelle, soit téléga, soit perékladnoï, instruments de supplice dont je parlerai ultérieurement, faire ainsi à chaque station un transbordement de bagages, risquer, par un petit retard bien probable, étant donné notre peu de pratique de la langue russe, de manquer le bateau de l’Oussouri qui ne part qu’une fois par semaine, et par suite celui de Habarovka, pour remonter jusqu’à Stretinsk.

M. Cheveleff nous conseille donc le premier itinéraire. Malheureusement la navigation n’est pas encore ouverte à l’embouchure de l’Amour. La mer est toujours gelée dans la Manche de Tartarie, détroit formé par l’île de Saghaline et le continent. Il faut attendre la débâcle, qui ne peut tarder. Il y a dans le port deux ou trois vapeurs prêts à partir pour Nikolaïevsk dès qu’on croira la mer libre.

Il est nécessaire de réfléchir un peu à tout cela avant de prendre une décision. Mais en attendant, comme il nous faudra inévitablement acheter un tarantass à Stretinsk pour gagner Tomsk, qui en est distant d’à peu près 3 000 verstes (la verste est de 1 067 mètres), il me conseille de ne pas lésiner sur le prix. Rien n’est cher comme une voiture en mauvais état. Il faut constamment la réparer, c’est-à-dire être à la merci d’un forgeron ou d’un menuisier de village qui profite de ce qu’il est seul de son métier, à trois lieues à la ronde, pour vous écorcher vif ; sans parler des délais et de la crainte continuelle de rester en plant entre deux stations. Bref, il m’offre de télégraphier à son agent à Stretinsk de m’acheter le meilleur tarantass qu’il pourra se procurer d’ici un mois, sans fixer de prix. J’ai confiance, j’accepte, et je m’en suis bien souvent félicité dans la suite.

M. Cheveleff met son équipage à notre disposition pour visiter la ville, C’est la première fois que nous nous trouvons dans une voiture attelée à la russe, et cela nous intéresse.

Un cheval est dans les brancards : il ne doit jamais quitter le trot. Un autre qui marche de front avec lui et semble en liberté ne doit jamais quitter le galop. Il a la tête en dehors et au niveau de ses genoux. On dirait qu’il a pris le mors aux dents. Deux traits légers, attachés à l’essieu, et une courroie d’un mètre cinquante, fixée d’un côté au brancard et de l’autre à l’anneau de la bride, le maintiennent à côté de son compagnon.

Vladivostok ne gagne pas à être visité en détail. Les rues, qui ne sont qu’une succession de montées et de descentes, suivant le flanc de la montagne sans s’inquiéter des accidents de terrain, sont mal entretenues. Des flaques d’eau les émaillent, et la boue qui les environne indique que ces flaques sont là depuis longtemps. La voirie laisse beaucoup à désirer. Nulle part on ne s’est mis en frais d’architecture.

Les maisons sont disséminées, la plupart construites en bois et peintes des couleurs les plus variées. Les casernes sont en briques rouges, mais véritablement d’une trop grande simplicité. L’église avec ses clochetons ressemble à toutes les églises russes que nous avons vues ensuite. Aucune animation dans les rues.

Je ne puis m’empêcher de comparer Vladivostok à Hong-Kong, qui est également construit sur le flanc de la montagne, et j’ai le regret de constater que Vladivostok ne soutient pas la comparaison. Cette impression est conforme au témoignage même de hauts fonctionnaires russes qui donnent pour excuse la jeunesse relative de la ville. J’espère comme eux qu’ils sauront tirer parti, tant au point de vue du beau et du pittoresque qu’au point de vue militaire, de l’admirable situation qu’ils ont entre les mains. Mais ils ont beaucoup à faire : d’abord amener de l’eau en quantité suffisante pour la consommation ; puis surtout s’occuper des rues, qui sont dans un état d’abandon lamentable.