Précis du système hiéroglyphique des anciens Égyptiens/Texte entier

TABLE.

Au Roi.

L’Asie ancienne s’est ouverte aux efforts de la critique moderne ; mais l’Égypte semblait devoir cacher pour toujours, sous le voile d’une écriture mystérieuse, l’histoire, le culte, le système graphique et l’état moral du peuple que l’antiquité grecque et romaine a reconnu pour l’instituteur premier de la civilisation.

La découverte de l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques appliqué d’abord aux monumens élevés par les Égyptiens sous la domination des Ptolémées et des Césars, écarta un coin de ce voile et jeta sur ces problèmes une lumière inespérée ; appliqué maintenant aux monumens des âges antérieurs, il doit nous montrer l’Égypte toute entière avec ses vieux Pharaons et leurs prodigieux et impérissables ouvrages. C’est à la protection éclairée que Votre Majesté, accorde aux sciences historiques, qu’on sera redevable de ces résultats aussi importans qu’inattendus.

L’approbation dont Votre Majesté honora mes premiers efforts a soutenu et redoublé mon zèle ; pouvant me flatter aujourd’hui d’atteindre le but vers lequel j’ai constamment dirigé mes études, qu’il me soit permis de m’enorgueillir de vos bienfaits, et de dire que c’est à la munificence de Votre Majesté que je dois l’impression de ce nouvel écrit dont sa bonté daigne agréer l’hommage, comme une offrande de ma profonde et respectueuse gratitude. Si l’histoire des progrès de nos connaissances sous votre règne parle avec quelque estime de mes travaux, elle redira surtout combien j’ai dû d’encouragemens à vos lumières et à votre auguste protection.

PRÉFACE.

EN publiant, en 1814, les deux premiers volumes de mes Recherches sur la géographie, la religion, la langue, les écritures et l’histoire de l’Égypte sous les Pharaons[1], je me flattais de l’espoir que les volumes suivans pourraient succéder à ceux-là d’aussi près que le permettraient les difficultés de leur exécution typographique. L’Égypte était alors fermée à la curiosité et aux désirs de l’Europe savante, et l’ensemble des matériaux recueillis durant la mémorable expédition française ne me semblait pas devoir s’accroître sensiblement.

Des événemens imprévus en ont autrement décidé : l’orient nous est ouvert ; un nouveau chef de l’Égypte en a changé l’administration, y a attiré, par une protection déclarée, le commerce et les arts de l’occident ; et une foule de voyageurs instruits ont exploré de toutes parts cette terre antique, et transporté au milieu de nous ses dépouilles savantes. MM. Burckhardt, Belzoni, Gau, Huyot, ont enrichi l’histoire de leurs observations dans cette belle contrée, et notre courageux compatriote, M. Cailliaud, a réuni, par ses deux importans voyages, aux ruines de l’Égypte et de la Nubie, celles de Méroé et de la haute Éthiopie, produits d’une civilisation analogue à celle de l’Égypte.

Ces précieuses conquêtes sur une indolente barbarie, ont aussi, contre toute attente, considérablement augmenté l’ensemble de ces matériaux dont la source nous semblait défendue pour si long-temps ; les amis de l’antiquité y ont puisé un zèle nouveau pour l’étude de l’Égypte, en même temps qu’une sage lenteur ; les copies d’inscriptions hiéroglyphiques, les papyrus originaux de toutes les époques, les stèles funéraires et d’autres monumens écrits, ont ajouté chaque jour, par leur grand nombre, à nos premières richesses ; et chacun de ces monumens, le plus grossier même ou le plus commun, fournissant quelque donnée nouvelle pour l’étude des écritures anciennes de l’Égypte, j’ai dû aussi m’astreindre à cette sage lenteur que tout me commandait. En conséquence, j’ai dû retarder jusqu’à présent la suite de mon ouvrage, sur-tout en voyant se fortifier chaque jour davantage cette espérance que j’ai déjà manifestée en 1814, « qu’on retrouverait enfin, sur ces tableaux où l’Égypte n’a peint que des objets matériels, les sons de la langue et les expressions de la pensée[2]. » Cette espérance n’a point été trompée.

Ce but particulier de mes constans efforts est enfin atteint aujourd’hui : ma découverte de l’alphabet des hiéroglyphes phonétiques[3] appliqué d’abord aux monumens égyptiens de l’époque grecque et romaine seulement ; et parce qu’ils se prêtaient à de faciles vérifications par l’histoire bien connue de ces temps-là, a ouvert cette carrière nouvelle et comme vierge encore malgré tant d’autres tentatives.

Mais cet alphabet dont le premier résultat a été de fixer irrévocablement la chronologie des monumens de l’Égypte, vaste sujet de dissidence dans le monde savant, acquiert un bien plus haut degré d’importance encore, puisqu’il est en quelque sorte devenu pour moi ce qu’on a vulgairement nommé la véritable clef du système hiéroglyphique : c’est en effet par la connaissance des signes hiéroglyphiques phonétiques, et par celle de leurs combinaisons variées, que je suis parvenu à discerner, dans les textes sacrés égyptiens, deux autres ordres de signes d’une nature tout-à-fait différente, mais susceptibles de se coordonner et de se combiner avec les caractères de la première espèce. D’autres moyens m’ont aussi fait constater la nature propre et presque toujours le véritable sens d’un grand nombre de signes des deux classes purement idéographiques. C’est par des faits positifs que je crois être arrivé à me former une idée juste des premiers élémens dont se composait l’écriture hiéroglyphique égyptienne, et des principes constitutifs qui présidaient à sa marche et à ses combinaisons.

Ces faits et ces résultats sont exposés dans les divers chapitres de cet ouvrage, que l’importance, je dirai même la nouveauté du sujet, ont naturellement divisé en deux parties principales, l’analytique et la synthétique.

On a procédé dans un ordre inverse pour exposer des systèmes à priori ; mais un système de faits, pour obtenir quelque confiance, ne pouvait se produire sous d’autres formes que celles que j’ai adoptées ; les conséquences ne devant venir qu’après renonciation des faits, forment donc le sujet du VIII.e chapitre de mon ouvrage, que plus d’un lecteur peut-être sera tenté de regarder comme le premier ; mais il ne pourra me savoir mauvais gré d’avoir plutôt cherché à le convaincre par des faits seuls, qu’à lui inspirer mes opinions qu’il n’aurait pu adopter que de confiance.

Je me fais illusion peut-être, mais les résultats de mon travail peuvent n’être point sans intérêt pour les études historiques et philosophiques. La langue et les écritures de l’Égypte diffèrent tellement de nos langues et de tous les systèmes d’écriture connus, que l’histoire de la pensée, du langage, et celle des procédés graphiques pratiqués depuis l’origine des sociétés, ne sauraient manquer d’y recueillir quelques données qui ne paraîtront pas moins importantes que nouvelles. L’historien verra dans les plus anciens temps de l’Égypte, un état de choses que le cours des générations n’a point perfectionné, parce qu’il ne pouvait pas l’être : l’Égypte est toujours elle-même à toutes ses époques ; toujours grande et puissante par les arts et par les lumières. En remontant les siècles, on la voit toujours briller de la même splendeur, et rien ne manque pour satisfaire notre curiosité, que la connaissance de l’origine et des progrès de sa civilisation.

Un jour peut-être de nouvelles découvertes de nos voyageurs nous les révéleront. Quoique l’histoire de la race humaine et de ses dispersions présente encore beaucoup de problèmes, l’étude et la comparaison des langues et des institutions civiles des peuples promettent, pour les résoudre, tant d’heureux moyens, qu’on ne doit point désespérer d’obtenir des notions précises sur les origines des nations le plus anciennement civilisées. Quelque temps encore que ces grands résultats se fassent attendre pour l’histoire des autres peuples, celle de l’Égypte s’éclaircit ; des monumens authentiques parlent et jalonnent l’espace ; les Pharaons reprennent légitimement la place que de vains systèmes essayaient de leur disputer ; et ce n’est point un des moindres résultats des recherches exposées dans cet ouvrage, que d’avoir démontré, par des faits contemporains, la certitude de l’histoire de l’Égypte jusqu’au XIXe siècle avant l’ère chrétienne, au moyen de la succession de ses rois, fournie par les monumens publics, et qui confirme celle que Manéthon présenta il y a deux mille ans.

Le but spécial de cet ouvrage ne m’a point permis de développer ces faits historiques ; ils appartiennent d’ailleurs à une autre partie de mon travail. Le titre de Précis que j’ai dû adopter pour celui-ci m’a imposé d’autres réserves encore ; j’ai dû, par exemple, m’abstenir d’entrer dans une foule de détails plus spécialement relatifs à la grammaire hiéroglyphique proprement dite : il ne s’agissait ici que du système en général et de ses élémens constitutifs.

L’Explication des planches contient parfois quelques éclaircissemens qui n’ont pu trouver place dans le texte ; ces planches sont aussi de deux sortes : celles que leur forme a permis de laisser en regard du texte qui s’y rapporte, et celles qui composent le Tableau général des signes et groupes hiéroglyphiques des trois ordres cités dans mon ouvrage. Ces 450 mots ou combinaisons hiéroglyphiques suffisent sans doute pour établir la vérité des divers principes qui y trouvent leur preuve en même temps que leur application : j’ai cru inutile de les multiplier davantage, quoique les monumens me présentassent de toutes parts des exemples analogues et tout aussi probans.

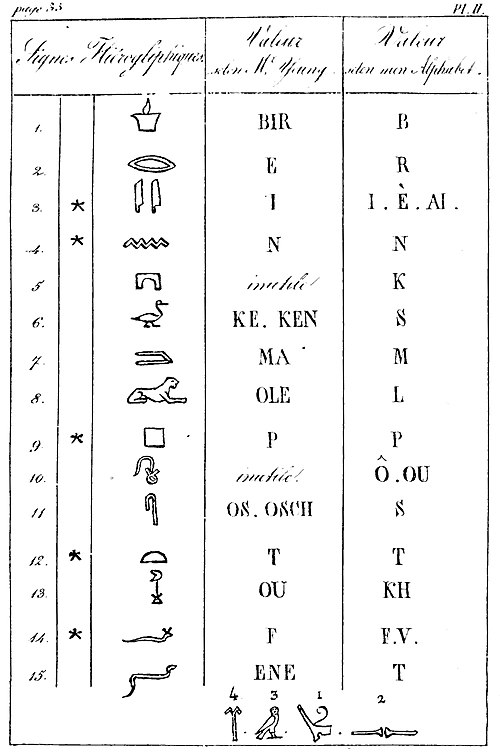

Onze autres planches placées à la suite du Tableau général contiennent mon Alphabet hiéroglyphique phonétique, accru d’un grand nombre de nouveaux caractères homophones, La troisième colonne de chacune de ces planches présente l’Alphabet hiératique phonétique, c’est-à-dire, ceux des signes de l’écriture sacerdotale égyptienne qui expriment les mêmes sons ou les mêmes articulations que les caractères hiéroglyphiques de la première colonne. Les signes alphabétiques démotiques ou de l’écriture populaire égyptienne occupent la quatrième. Les formes démotiques marquées d’un astérisque * expriment bien le même son que les caractères hiératiques et hiéroglyphiques correspondans, mais ne paraissent point en être directement dérivées. Ce triple alphabet se compose de tous les signes dont la valeur est déjà certaine, et il se complétera par les progrès que doivent faire les études hiéroglyphiques, et par la publication de nouvelles inscriptions et des papyrus ou manuscrits appartenant à l’une des trois sortes d’écritures usitées dans l’Égypte ancienne.

Il était naturel d’adopter, pour la transcription des mots et des formules hiéroglyphiques, l’alphabet copte, c’est-à-dire l’alphabet que les Égyptiens devenus chrétiens empruntèrent aux Grecs en abandonnant pour toujours leurs anciennes écritures nationales, puisque c’est avec ce même alphabet que sont écrits les livres qui nous ont transmis la langue égyptienne elle-même dans presque toute son intégrité. Il faut observer seulement que les mots coptes qui, dans une transcription quelconque, sont placés entre deux parenthèses, n’expriment que le mot égyptien correspondant à un signe ou groupe hiéroglyphique, lequel étant idéographique et non phonétique, ne rendait point de son.

Les savans auxquels les études égyptiennes ne sont point étrangères, jugeront ces nouveaux résultats de mes efforts pour la solution du plus important problème que l’étude de l’antiquité ait encore à discuter. Ces résultats semblent ouvrir une carrière qui s’agrandit chaque jour, et qui pourrait même étonner mon zèle par son étendue, s’il n’eut été soutenu par les plus précieux et les plus puissans encouragemens ; et à cet égard, qu’il me soit permis de rappeler aussi, avec une bien vive gratitude, l’extrême indulgence de l’Académie royale des belles-lettres, qui a bien voulu entendre la lecture de plusieurs mémoires employés et développés dans cet ouvrage ; c’est aussi la bienveillance de cette illustre compagnie qui a hâté le moment où je puis enfin soumettre la première partie de mon travail sur les écritures égyptiennes à l’examen des habiles critiques dont l’Europe estime justement les travaux, et dont je sollicite le concours et les conseils avec la confiance que m’inspire leur renommée. Il s’agit de reconstruire l’édifice de la plus ancienne société humaine ; qui ne voudrait s’associer à cette noble entreprise ? Publier des copies fidèles de tous les monumens écrits, c’est y concourir très-directement ; ce vœu que j’exprime en terminant ne peut manquer d’être accueilli et favorisé par les amis éclairés de l’antiquité, jaloux sans doute d’enrichir la science de tous les genres de monumens qui peuvent l’étendre et la propager.

INTRODUCTION.

Lorsque, au mois de septembre de l’année dernière, je publiai ma Lettre à M. Dacier[1], le monde savant put se convaincre pour la première fois, et au seul examen des faits dont elle renferme l’exposé, que les anciens Égyptiens s’étaient servis de signes hiéroglyphiques purs, c’est-à-dire, de caractères images d’objets physiques, pour représenter simplement les sons des noms de souverains Grecs ou Romains, inscrits sur les monumens de Dendéra, de Thèbes, d’Esné, d’Edfou, d’Ombos et de Phylæ ; et dès cette époque, j’avais déjà acquis l’intime conviction que l’usage de ces mêmes caractères phonétiques, ou exprimant des sons, remontait à un temps antérieur aux dynasties étrangères en Égypte.

Je me contentai toutefois d’énoncer brièvement ce fait capital[2], sans trop insister alors, parce qu’il aurait fallu, pour faire partager ma propre conviction, entrer à cet égard dans une foule de détails, présenter de nombreux rapprochemens, et discuter des résultats multipliés tirés de la comparaison de divers textes entre eux, ce qui eût donné à ce premier ouvrage une étendue que ne comportaient nullement, ni son plan, ni la forme que j’avais adoptée pour le publier.

Je m’étais réservé de prouver l’existence de l’écriture phonétique en Égypte aux plus anciennes époques de son histoire, par un travail spécial et tout-à-fait en rapport, quant à sa forme et à ses développemens, avec l’importance même du sujet.

Les nouveaux aperçus que l’application de mon alphabet phonétique m’offrait chaque jour, me montraient assez clairement, en effet, qu’au lieu de considérer, dans un nouveau travail, l’écriture phonétique seulement comme un moyen purement auxiliaire, et non indispensable, du système hiéroglyphique égyptien ; comme une écriture qui s’appliquait, même avant Cambyse, à la transcription seule des noms propres des peuples et des individus étrangers à l’Égypte, mentionnés dans les plus anciens textes hiéroglyphiques, tandis que les idées et les noms nationaux y étaient exprimés toujours idéographiquement, j’avais, au contraire, à faire envisager cette écriture sous un rapport beaucoup plus étendu.

L’écriture phonétique dont, le premier, je publiais l’alphabet appuyé sur de très nombreuses applications ; se découvrait déjà à mes yeux sous son véritable jour, c’est-à-dire, comme partie essentielle, nécessaire et inséparable de l’écriture hiéroglyphique en un mot, comme l’ame même de ce dernier système. Je me proposai donc aussitôt de réunir ces nouveaux résultats de mes études, bien plus importans que les premiers, dans un grand ouvrage où ils pourraient être convenablement développés, et présentés dans toute l’étendue et de leurs applications et de leurs conséquences.

Mais je me trouve forcé d’en devancer l’époque, et en même temps de produire aujourd’hui ces nouveaux faits et ces nouvelles déductions, d’une manière très-sommaire, il est vrai, mais qui cependant ne leur fera rien perdre ni de leur certitude ni de l’intérêt qu’ils me paraissent susceptibles d’inspirer.

Les résultats consignés dans ma Lettre à l’illustre et vénérable secrétaire perpétuel de l’Académie des belles-lettres, excitèrent, par leur nouveauté et par leurs conséquences inattendues, une attention bienveillante et qui me sembla leur donner un véritable prix : la lecture des noms propres hiéroglyphiques grecs ou romains, tracés sur de grands monumens de style égyptien, décida beaucoup de discussions relatives à la plus ou moins grande antiquité de certains édifices, et jeta ainsi les fondemens solides de la chronologie des monumens de l’Égypte, point très-essentiel des études historiques, et sur lequel les doctes travaux de M. Letronne d’après les inscriptions grecques, avaient déjà établi des principes dont mon alphabet a complètement démontré la certitude, en me conduisant, par cette voie si différente, à des résultats tout-à-fait semblables. Le monde savant connaît déjà les premiers fruits des recherches de cette habile critique sur les inscriptions grecques et latines de l’Égypte, appliquées à l’histoire civile et religieuse de cette contrée[3] ; il a dédié cet ouvrage aux personnes qu’il juge avoir le plus contribué à augmenter nos connaissances sur les antiquités égyptiennes ; il a bien voulu me comprendre dans cet obligeant hommage, et je m’empresse de saisir cette première occasion de lui en témoigner publiquement toute ma gratitude.

Parmi les monumens qui fixaient à un très-haut degré l’attention générale, à l’époque où parut ma Lettre sur l’alphabet hiéroglyphique, les zodiaques égyptiens d’Esné et de Dendéra tenaient le premier rang. On avait produit une foule d’opinions toutes différentes, et les auteurs de ces écrits ne s’étaient rencontrés que sur un seul point, en prenant tous pour fondement de leur travail, ce qu’on a considéré comme un thême astronomique avant d’examiner s’il y en avait réellement un d’exprimé sur ces anciens tableaux, ce dont toutefois il pourrait être permis de douter d’après les différences et même les contradictions qui existent dans les explications de ce thême, données par les hommes les plus capables d’en reconnaître l’expression réelle, et par suite la véritable époque. C’est au milieu de ces fluctuations, si ardemment entretenues par tant de vues diverses, et sans que la science trouvât aucun résultat positif dans la bonne foi même de ceux qui avaient traité la question, que mon alphabet vint lever, j’ose le dire, toute incertitude, et nous faire lire sur le zodiaque circulaire de Dendéra un titre impérial romain ; sur le grand édifice au-dessus duquel il est placé, les titres, les noms et les surnoms des empereurs Tibère, Claude, Néron, Domitien, &c. ; sur le portique d’Esné, où un autre zodiaque a été sculpté et qu’on a cru antérieur de plusieurs siècles à celui de Dendéra, des noms propres encore romains, ceux de Claude et d’Antonin le Pieux : d’où il est résulté, avec une entière évidence, que ces monumens, plus astrologiques à mon avis qu’astronomiques, appartiennent irrévocablement au temps de la domination romaine en Égypte.

Je reconnais que l’à-propos de ces applications de mon alphabet hiéroglyphique est une des causes de son succès, et un des motifs qui m’ont valu les plus honorables et les plus flatteurs encouragemens. On me permettra d’y voir aussi les preuves mêmes de la certitude de ma découverte, puisque tant d’opinions, contrariées par ses résultats, ne m’ont opposé jusqu’ici que de sourdes rumeurs, dont on s’est dispensé de faire la confidence au public. Mon alphabet hiéroglyphique était en effet appuyé sur tant de faits et d’applications probantes, que je devais redouter, moins des contradicteurs, que des prétentions au partage de ma découverte.

C’est aussi ce qui vient de se réaliser, non pas en France, mais à l’étranger ; et à cet égard, personne n’est plus disposé que moi à excuser des prétentions semblables, tout en les combattant, lorsqu’elles paraissent avoir leur source dans un sentiment toujours respectable, l’esprit national.

Un journal littéraire, éminemment anglais, le Quaterly Review[4], a donné le premier signal de ces prétentions. Son article est anonyme ; et l’auteur, tout en avouant et en répétant que mon alphabet, qu’il réimprime en l’abrégeant, met sans aucun doute chacun en état de lire les noms grecs et romains écrits en hiéroglyphes sur les monumens de l’Égypte, se hâte d’abord de prononcer magistralement, malgré cet avantage de lire et d’écrire avec la plus grande facilité tous ces noms qui se trouvent sur les monumens égyptiens, et même d’écrire avec mon alphabet des billets doux comme il nous apprend que la coutume s’en est déjà établie parmi les petits-maîtres de Paris, que cependant nous ne sommes pas avancés d’un seul iota dans la connaissance du sens d’un seul de ces caractères sacrés ; ensuite, et à tout hasard, il me conteste la priorité de la découverte de l’alphabet hiéroglyphique, pour en faire honneur à son compatriote M. le docteur Young : enfin, cet anonyme déclare, toujours de par lui, que l’écriture phonétique ne fut en usage en Égypte que du temps de la domination des Grecs et des Romains ; il va même jusqu’à se dire enclin à croire que la transcription des noms étrangers en hiéroglyphes est une invention des Grecs, et qu’en conséquence, mon alphabet n’est absolument d’aucune espèce d’utilité, ni pour les monumens antérieurs aux Grecs, ni pour l’intelligence des textes hiéroglyphiques, de quelque époque qu’ils puissent être.

Je me serais abstenu de répondre à ces assertions si hasardées de l’anonyme du Quarterly Review, si je ne les avais vues reproduites, en grande partie, dans un nouvel ouvrage de M. le docteur Young, intitulé « an Account of some recent discoveries in hieroglyphical literature, and Egyptian antiquities ; including the author’s original alphabet, as extended by M. Champollion. Londres, 1823, in-8.o

Obligé d’examiner à fond ce même ouvrage, en ce qui concerne la découverte de l’alphabet hiéroglyphique, je m’efforcerai de rester dans les limites de la plus stricte impartialité, sur-tout puisqu’il s’agit d’une personne qui a tant d’autres titres aux suffrages de l’Europe savante.

Je me hâte donc de déclarer la haute estime que je professe pour la personne et les travaux de M. le docteur Young, et de reconnaître qu’il a, le premier, publié quelques notions exactes sur les écritures antiques de l’Égypte ; qu’il a aussi, le premier, établi quelques distinctions vraies, relativement à la nature générale de ces écritures, en déterminant, par une comparaison matérielle des textes, la valeur de plusieurs groupes de caractères. Je reconnais encore qu’il a publié avant moi ses idées sur la possibilité de l’existence de quelques signes de son, qui auraient été employés pour écrire en hiéroglyphes les noms propres étrangers à l’Égypte ; enfin que M. Young a essayé aussi le premier, mais sans un plein succès, de donner une valeur phonétique aux hiéroglyphes composant les deux noms Ptolémée et Bérénice.

Mais j’attends également de sa justice qu’il reconnaîtra à son tour, et avec la même franchise, qu’au moment où j’ai été admis à lire à l’Académie des belles-lettres (le 27 septembre 1822) mon Mémoire sur les hiéroglyphes phonétiques, publié le mois suivant sous le titre de Lettre à M. Dacier, il n’avait encore, 1.o aucune idée fixe sur l’existence ni sur la nature générale de l’écriture phonétique hiéroglyphique ; 2.o ni aucune certitude sur la valeur, ou alphabétique, ou syllabique, ou dissyllabique, qu’il avait attribuée à onze des treize signes hiéroglyphiques qui composent réellement les noms Ptolémée et Bérénice, les seuls que le savant Anglais ait essayé d’analyser.

M. le docteur Young reconnaîtra, de plus, que même la nature phonétique de ces onze signes devait lui sembler d’autant plus douteuse, qu’appliquées à d’autres noms propres hiéroglyphiques, les valeurs qu’il supposait à ces signes ne l’ont conduit, je ne dis pas à la lecture d’un seul autre nom, mais pas même à soupçonner, avec quelque espèce de raison, la nature phonétique d’un seul autre de ces noms ; tel, par exemple, que celui de Cléopâtre, de l’obélisque de Philæ transporté en Angleterre, et dont il a eu la copie long-temps avant moi, qui ne l’ai connue qu’à Paris par l’obligeance de M. Letronne. Et il devait en être ainsi pour M. le docteur Young, puisque, sur onze des caractères dont il a voulu assigner les valeurs, celles de huit d’entre eux sont inexactes ; ce qui explique encore assez clairement pourquoi, ni M. le docteur Young, ni aucun autre savant, n’a songé, durant trois années, à tirer le moindre parti de la petite série de signes présumés phonétiques, insérée par le savant Anglais dans l’Encyclopédie britannique dès 1819 : mon alphabet seul y a ramené et l’auteur et le public.

Je crois également que M. le docteur Young ne peut refuser de reconnaître aussi qu’au moment où je publie ce Précis du système hiéroglyphique, ses travaux ne nous ont fourni aucune lumière certaine, ni sur la constitution intime, ni sur l’ensemble de ce système d’écriture ; que nous ignorons encore les diverses sortes de caractères qu’elle emploie, sa marche et ses combinaisons ; qu’enfin, abstraction faite des signes figuratifs, nous n’avons aucune notion, précise du mode par lequel les groupes de caractères hiéroglyphiques dont M. Young peut croire avoir fixé la valeur[5], exprimeraient les idées dont ces groupes seraient les signes, selon son opinion.

Tout reste donc encore à faire, malgré les importans travaux préparatoires et les efforts du savant Anglais, pour que nous puissions nous former une idée juste de l’écriture hiéroglyphique : ce n’est point en effet connaître un système d’écriture, si l’on n’a fait que déterminer la signification de quelques caractères ou groupes de caractères pris isolément dans un texte, sans savoir toutefois par quel moyen, par quelle loi de convention, ces caractères ou ces groupes peuvent exprimer l’idée dont on les suppose les signes écrits ; quand on ignore si ces caractères, ces groupes, sont idéographiques ou phonétiques, c’est-à-dire, s’ils expriment directement l’objet de l’idée, ou bien le son du mot signe de cette même idée dans la langue parlée.

L’ouvrage que je soumets au public aura donc un but principal et un but accessoire.

Le but accessoire, qui se lie intimement au but principal, sera de comparer l’essai de lecture des deux noms hiéroglyphiques, Ptolémée et Bérénice, d’après M. le docteur Young, avec la lecture de ces mêmes noms qui résulte de mon alphabet des hiéroglyphes. On pourra se convaincre, par cette comparaison, de combien le système de lecture de ces noms par le savant Anglais, diffère du mien, et le monde savant jugera, d’après les faits seuls, à qui appartient la découverte réelle de l’alphabet hiéroglyphique égyptien. Cette partie, qui forme le premier chapitre de cet ouvrage, n’y occupera qu’une courte étendue.

Le but principal est de démontrer, non contre l’opinion sans conséquence de l’anonyme du Quarterly Review, mais contre l’opinion bien plus imposante de M. le docteur Young lui-même,

1.o Que mon alphabet hiéroglyphique s’applique aux légendes royales hiéroglyphiques de toutes les époques ;

2.o Que la découverte de l’alphabet phonétique des hiéroglyphes est la véritable clef de tout le système hiéroglyphique ;

3.o Que les anciens Égyptiens l’employèrent, à toutes les époques, pour représenter alphabétiquement les sons des mots de leur langue parlée ;

4.o Que toutes les inscriptions hiéroglyphiques sont, en très-grande partie, composées de signes purement alphabétiques, et tels que je les ai déterminés ;

5.o Je chercherai à connaître la nature des diverses sortes de caractères employés simultanément dans les textes hiéroglyphiques.

6.o Enfin, j’essaierai de déduire de toutes ces propositions une fois prouvées, la théorie générale du système hiéroglyphique, appuyée sur de nombreuses applications : cette théorie sera tout-à-fait neuve, et certaine, j’ose le dire, puisqu’elle résultera des faits. Elle nous conduira d’abord à reconnaître le sujet et le contenu, souvent tout entier, d’un assez grand nombre d’inscriptions hiéroglyphiques ; et, par des travaux successifs qu’elle rend désormais possibles, conçus toutefois et dirigés d’après ses principes, elle nous donnera bientôt l’intelligence pleine et entière de tous les textes hiéroglyphiques.- ↑ Lettre à M. Dacier, secrétaire perpétuel de l’Académie des belles-lettres, relative à L’Alphabet des hiéroglyphes phonétiques, &c. Paris, Firmin Didot, 1822, in-8.o, avec quatre planches.

- ↑ Pages 40, 41 et 42 de la Lettre à M. Dacier.

- ↑ Recherches pour servir à l’histoire de l’Égypte ; Paris, Boulland-Tardieu, 1823, in-8.o

- ↑ N.o LV, Février 1823, pag. 188 à 197.

- ↑ Ces caractères et ces groupes hiéroglyphiques sont gravés dans les planches 74 à 78 du IV.e volume, Supplément, de l’Encyclopédie britannique ; cette même série, considérablement diminuée, a été reproduite de la page 153 à la page 160 du nouvel ouvrage de M. le docteur Young.

CHAPITRE I.er

La science archéologique n’avait retiré aucun fruit des immenses travaux de Kircher sur les hiéroglyphes ; ses nombreux ouvrages, accueillis d’abord avec une confiance aveugle, parce que les études égyptiennes commençaient à peine, et que leurs fondemens véritables, les monumens, étaient alors fort rares, ont été beaucoup mieux jugés dans la suite, et la saine critique les a réduits à leur juste valeur. Les écrits de Warburton sont purement théoriques, leur auteur s’étant borné à discuter les passages classiques relatifs aux écritures égyptiennes, en essayant de les coordonner avec son système entièrement spéculatif, système que les monumens sont bien loin de confirmer sur les points les plus essentiels.

Dans le dernier siècle et dans le nôtre, il a paru un assez grand nombre d’essais spéciaux sur l’écriture hiéroglyphique ; mais leur application aux monumens, la véritable pierre de touche des opinions qu’on s’était formées sur ce sujet, en a déjà montré toute l’insuffisance ou toute la fausseté. Le monde savant, défavorablement prévenu, non sans quelque raison, s’était en quelque sorte prononcé d’avance contre toutes les tentatives qui avaient pour but de parvenir à l’intelligence des inscriptions égyptiennes ; et à cet égard une seule opinion paraissait bien établie, celle de l’impossibilité d’arriver à cette connaissance si vainement et si laborieusement cherchée jusqu’ici.

Pour réveiller l’attention publique et ranimer toutes les espérances, il ne fallut rien moins que la découverte d’un texte hiéroglyphique accompagné de sa traduction en langue grecque ; découverte de la plus haute importance, dont nous sommes à la veille peut-être de recueillir des fruits précieux, et qui est due aux Français durant leur mémorable campagne sur les rives du Nil.

Par suite de cette entreprise scientifique et militaire, des monumens égyptiens de tout genre furent transportés en France : à notre exemple, l’Europe entière s’est empressée d’encourager les voyageurs à parcourir ce sol antique ; et les productions des arts anciens de cette contrée ont bientôt afflué dans toutes nos capitales.

Parmi les monumens égyptiens que l’Europe a recueillis, se placent en première ligne la pierre de Rosette, que les hasards de la guerre ont livrée aux Anglais, et de nombreux manuscrits égyptiens sur papyrus. Ces rouleaux précieux ont fixé d’abord l’attention des archéologues ; et comme ils sont souvent écrits en caractères essentiellement différens, le premier pas à faire dans leur étude, c’était de distinguer les divers genres d’écritures qu’ils présentent, et de savoir en quoi ces écritures pouvaient différer dans leur marche, indépendamment des formes matérielles des signes.

Le texte intermédiaire de l’inscription de Rosette, dont la partie grecque désigne les caractères sous le nom d’ΕΓΧΩΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, est celui sur lequel on a eu les premières notions précises. Les travaux si connus de MM. Silvestre de Sacy et Ackerblad, démontrèrent que ce texte renfermait des noms propres grecs écrits en caractères égyptiens alphabétiques ; notion précieuse qui est devenue en quelque sorte le germe véritable de toutes les découvertes faites depuis sur les écritures égyptiennes. Feu Ackerblad essaya d’étendre ses lectures hors des noms propres grecs, et il échoua complètement ; sans doute parce qu’il s’attacha trop à vouloir retrouver dans des mots que tout prouvait devoir être égyptiens, toutes les voyelles que ces mêmes mots portent encore dans les textes coptes, tandis qu’il pouvait arriver que la plupart des voyelles y fussent supprimées, comme dans les écritures hébraïque et arabe.

Un anonyme publia en 1804 un Essai[1] sur le texte hiéroglyphique de Rosette ; mais ce livre ne nous apprît absolument rien sur cette écriture sacrée ; il ne prouva que la richesse d’imagination de son auteur, qui crut retrouver dans le court fragment qui nous reste de ce texte, l’expression même de toutes les idées consignées dans la totalité de la traduction grecque.

Pendant plusieurs années, on ne vit paraître aucun ouvrage qui fît faire un pas de plus, soit sur le texte intermédiaire de Rosette, soit sur les hiéroglyphes en général. La question de savoir jusqu’à quel point on devait rapporter à un même genre d’écriture le texte intermédiaire de Rosette et les papyrus dont l’écriture diffère évidemment des textes hiéroglyphiques, était donc encore indécise.

Mais enfin l’auteur de l’article Égypte dans l’Encyclopédie britannique[2], M. le Docteur Young, qui avait déjà inséré dans le Museum criticum de Cambridge[3], une traduction conjecturale des deux textes égyptiens de l’inscription de Rosette, accompagnée de l’alphabet de M. Ackerblad, accru de quelques signes, et avec lequel il essaie, mais vainement, de lire des mots égyptiens dans le texte intermédiaire de Rosette, rendit public, en 1819, l’exposé d’un système tout nouveau sur les écritures égyptiennes en général, et il l’accompagna de planches[4] contenant la série des caractères et des groupes en hiéroglyphes ou en écriture enchoriale (du pays) sur lesquels il l’avait fondé.

Ce système sur les deux espèces d’écriture égyptienne, car M. Young n’en reconnut réellement que deux, se réduit aux propositions suivantes :

1.o L’écriture du texte intermédiaire ou enchorial de la pierre de Rosette, est la même que celle des papyrus non hiéroglyphiques[5] ; les signes du texte enchorial se sont corrompus dans la main du peuple : c’est pour cela qu’on observe dans ce texte des formes qu’on ne retrouve point dans les papyrus[6].

2.o L’écriture de ce texte intermédiaire et celle des papyrus sont purement idéographiques, comme les textes hiéroglyphiques[7].

3.o Quoique tout soit idéographique dans les papyrus et dans le texte intermédiaire de Rosette, le savant Anglais reconnaît toutefois que la plupart des noms propres de ce texte intermédiaire sont susceptibles d’une espèce de lecture avec l’alphabet d’Ackerblad ; il en conclut que les Égyptiens, pour transcrire les noms propres étrangers, se servirent, comme les Chinois, de signes réellement idéographiques, mais détournés de leur expression ordinaire, pour leur faire accidentellement représenter des sons[8].

4.o Il pense que l’écriture des papyrus n’est nullement alphabétique, comme on l’avait cru généralement[9].

5.o Il ajoute que les signes des papyrus ne sont que des abréviations des caractères hiéroglyphiques proprement dits[10].

6.o Enfin, il donne le nom d’écriture hiératique, non à celle des papyrus, mais à certains textes hiéroglyphiques que j’ai appelés linéaires, qui ne sont que des hiéroglyphes au simple trait, et qui ne forment point une espèce d’écriture à part[11].

Je dois dire qu’à la même époque, et sans avoir aucune connaissance des opinions de M. le docteur Young, je croyais être parvenu, d’une manière assez sûre, à des résultats à-peu-près semblables. Mais on verra, dans la suite de cet ouvrage, combien les résultats que je publie aujourd’hui diffèrent, pour la plupart, de ceux dont on vient de lire l’énoncé, et que j’ai abandonné mes premiers aperçus aussitôt que des faits irrécusables m’en ont démontré la fausseté. Je ne m’attacherai dans ce chapitre qu’à l’exposition de quelques points nécessaires à l’intelligence de ce qui doit le suivre.

Mes divers mémoires dont l’Académie des belles-lettres a bien voulu entendre la lecture[12], ont démontré, je crois, et conformément aux témoignages formels

des anciens, qu’il exista en Égypte trois sortes d’écritures distinctes :

L’écriture hiéroglyphique, sur la forme de laquelle il ne saurait y avoir la moindre incertitude ;

L’écriture hiératique, véritable tachygraphie des hiéroglyphes, qui est celle des papyrus non hiéroglyphiques trouvés sur des momies ;

L’écriture démotique ou épistolographique, celle de l’inscription intermédiaire de Rosette, et qui appartient à un système d’écriture distinct de la véritable écriture hiératique, avec laquelle M. le docteur Young l’a confondue.

J’ai établi dans ces Mémoires que les signes démotiques, c’est-à-dire, ceux du texte intermédiaire de la pierre de Rosette, n’étaient point une dégradation de ceux des papyrus, puisque j’ai retrouvé dans les papyrus hiératiques les mêmes signes que dans ce texte démotique de Rosette ; et qu’enfin la différence entre l’écriture hiératique et l’écriture démotique, systèmes toujours distincts l’un de l’autre, portait sur des points bien plus essentiels que ne le serait la forme seule des caractères communs à l’une et à l’autre[13].

Tous ces faits sont contraires à la première et à la sixième propositions précitées de M. le docteur Young ; la seconde et la quatrième se trouveront entièrement détruites par les résultats généraux de cet ouvrage ; mais c’est ici le lieu d’examiner la troisième, relative à la méthode suivie par les Égyptiens dans la transcription des noms propres étrangers.

Comme l’alphabet des caractères phonétiques est, selon moi, la clef principale de l’écriture hiéroglyphique, on me pardonnera sans doute la comparaison détaillée, dans laquelle je crois devoir entrer, des travaux de M. le docteur Young avec les miens, relativement aux principes d’après lesquels les Égyptiens opéraient hiéroglyphiquement la transcription des noms propres étrangers. De ce parallèle doit résulter une connaissance complète de la nature des signes phonétiques égyptiens ; leur application se montre aujourd’hui dans sa vaste étendue : le lecteur accordera donc quelque intérêt à une discussion qui décidera aussi auquel des deux en appartient véritablement la découverte.

Pour arriver à l’analyse de deux noms propres hiéroglyphiques grecs, M. le docteur Young a pris pour point de départ l’alphabet démotique des noms propres grecs d’Ackerblad, sans toutefois que le savant Anglais parût considérer les signes de ces noms comme véritablement alphabétiques, puisqu’il les a fait graver sous le titre de supposed alphabet enchorial, dans la lxxvii.e planche de l’Encyclopédie britannique (Supp. t. IV).

Un second moyen dont M. le docteur Young crut pouvoir user pour cette analyse, fut sans doute aussi la comparaison qu’il fit des manuscrits sur papyrus avec les manuscrits hiéroglyphiques, comparaison par laquelle il resta prouvé que les caractères des papyrus n’étaient que des abréviations des caractères hiéroglyphiques. Ajoutant à ces deux moyens celui que lui fournissait la langue copte, le savant Anglais procéda à l’analyse des noms hiéroglyphiques de Ptolémée et de Bérénice.

Mes travaux sur le texte démotique de l’inscription de Rosette m’avaient aussi mis à même d’accroître et de rectifier, sur certains points, l’alphabet d’Ackerblad, et la comparaison des manuscrits hiératiques avec un grand manuscrit hiéroglyphique, m’avait de même conduit facilement à reconnaître que l’écriture hiératique n’était qu’une simple tachygraphie des hiéroglyphes : l’Académie royale des belles-lettres a bien voulu entendre un mémoire sur ce sujet, que je lus en 1821 ; et je me suis convaincu, depuis, que M. le docteur Young avait publié avant moi ce même résultat, et de plus, que nous avions été prévenus de quelques années, l’un et l’autre, quant au principe de cette découverte et à sa définition, par M. Tychsen de Goettingue[14].

Usant des mêmes moyens, M. le docteur Young et moi, comment sommes-nous donc arrivés à des résultats différens ? Pourquoi le savant Anglais a-t-il été arrêté tout court après son essai d’analyse des deux noms Ptolémée et Bérénice, tandis qu’avec les résultats de la mienne, j’en ai lu une foule d’autres sans difficulté ?

La réponse à ces diverses questions résultera de la comparaison suivie des deux analyses de ces noms.

On ne saurait regarder comme une découverte qui serait exclusivement propre au savant Anglais, l’idée même que le cartouche hiéroglyphique de l’inscription de Rosette renfermait le nom de Ptolémée ; il y a longtemps que des savans du premier ordre avaient signalé ces encadremens elliptiques ou cartouches, comme contenant des noms propres[15] ; et pour quelqu’un qui aurait fait une longue étude du texte démotique de Rosette, il ne pouvait rester douteux, à la première inspection du texte hiéroglyphique, que le cartouche renfermait le nom de Ptolémée. Mais une découverte véritable, ce serait d’avoir réellement lu ce nom hiéroglyphique, c’est-à-dire, d’avoir fixé la valeur propre à chacun des caractères qui le composent, et de telle manière, que ces valeurs fussent applicables par-tout où ces mêmes caractères se présentent. La comparaison suivante de l’analyse des noms hiéroglyphiques de Ptolémée et de Bérénice, d’après M. le docteur Young et d’après moi, décidera auquel des deux cette découverte appartient.

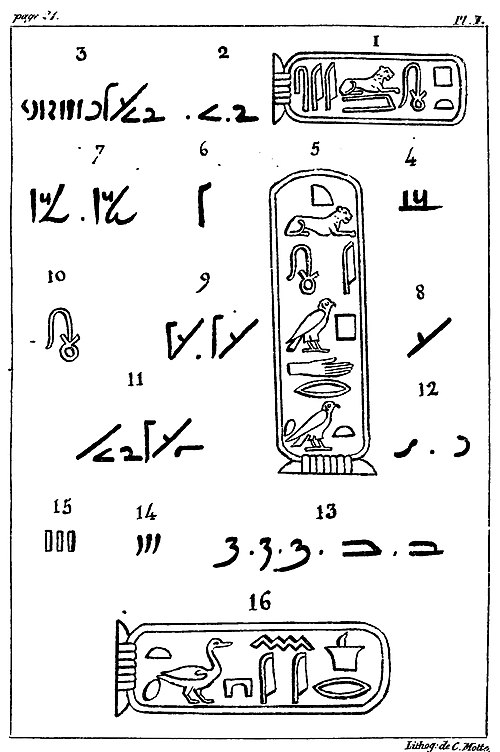

Commençons par le nom hiéroglyphique de Ptolémée, gravé (n.o 1) sur la planche mise en regard de cette page.

« Le billot carré et le demi-cercle, dit M. le docteur Young[16], répondent invariablement, dans tous les manuscrits, aux caractères qui ressemblent au P et au T[17] d’Ackerblad[18], et qui se trouvent au commencement du nom enchorial » (le nom démotique de Ptolémée, voyez notre planche I, n.o 3).

Ceci est vrai seulement pour le demi-cercle ou segment de sphère ; quant au carré, je n’ai jamais vu, dans aucun des nombreux manuscrits hiératiques que j’ai étudiés, qu’il fût exprimé par un caractère semblable au P de M. Ackerblad ; sa forme constante est celle qui est gravée sur ma planche I, n.o 4, forme que j’ai retrouvée aussi, comme le premier signe du nom de Ptolémée, dans plusieurs papyrus démotiques.

J’ai avancé, de mon côté, que le carré était la lettre P, par la seule raison que le P du nom hiéroglyphique de Cléopâtre (pl. I, n.o 5), était aussi exprimé par ce même caractère, le carré ; et que le segment de sphère était la consonne T, d’abord parce que, dans tous les textes hiéroglyphiques, l’article féminin de la langue égyptienne, T, est rendu par ce segment de sphère ; et en second lieu, parce qu’il exprime la consonne T dans une foule de noms grecs ou romains hiéroglyphiques.

« Le caractère suivant, continue M. Young, qui semble être une espèce de nœud, n’est point essentiellement nécessaire, étant souvent omis dans les caractères sacrés, et toujours dans l’enchorial » (le nom démotique de Ptolémée).

J’ignore sur quel fondement le savant Anglais a cru pouvoir déclarer que ce troisième signe du nom hiéroglyphique de Ptolémée n’est point essentiellement nécessaire, et pourquoi il s’est dispensé d’en rechercher la valeur ; mais je puis assurer que je ne l’ai trouvé omis qu’une seule fois[19] dans les nombreux cartouches de Ptolémée, dessinés sur les monumens égyptiens ; seulement ce caractère est quelquefois déplacé et mis après le lion, et le caractère démotique correspondant (pl. I, n.o 6), loin d’être toujours omis, est au contraire toujours exprimé ; mais le savant Anglais a cru que ce signe faisait partie du caractère qui le précède.

Dans mon système, l’hiéroglyphe en forme de nœud que M. Young regarde comme inutile, et qui me paraît être un fruit ou une fleur avec sa tige recourbée, a été reconnu, au contraire pour être le signe de la voyelle O, parce qu’il est aussi en effet le quatrième signe du nom hiéroglyphique de Cléopâtre.

« Le lion, dit M. Young, correspond au LO d’Ackerblad ; un lion étant toujours exprimé par un caractère SEMBLABLE dans les manuscrits, où une ligne oblique croisée représente le corps, et une ligne perpendiculaire la queue : cela FUT LU PROBABLEMENT, non pas LO, mais OLE. »

Il est évident que le savant Anglais, parvenu seulement au quatrième signe du nom hiéroglyphique de Ptolémée, est déjà forcé, pour lire ce nom dont les deux premiers élémens lui ont paru alphabétiques, P et T, et en supprimant le troisième signe sans motif, de supposer que le quatrième, le lion, n’est plus un signe alphabétique comme les deux premiers, mais un caractère dissyllabique, lui attribuant la valeur OLE. Cet emploi de signes si différens de nature serait bien surprenant, à notre avis.

Pour moi, observant que le lion, troisième signe du nom hiéroglyphique de Ptolémée, était aussi le second signe du nom hiéroglyphique de Cléopâtre, je reconnus cet hiéroglyphe pour être tout simplement le signe de la consonne L.

J’ajouterai aussi que, dans aucun manuscrit hiératique, le signe équivalant au lion hiéroglyphique ne m’a paru semblable ni au caractère L ni au groupe LO d’Ackerblad : on peut voir le caractère hiératique répondant au lion, sur notre planche I, n.o 7.

L’erreur du savant Anglais, à cet égard, vient de ce qu’il a pris le quatrième signe (pl. I, n.o 6) du nom démotique de Ptolémée (pl. I, n.o 3), pour un trait essentiellement dépendant du caractère L qui précède (pl. I, n.o 8), et que ce groupe, qu’il suppose n’être qu’un seul caractère (pl. I, n.o 9), lui a semblé offrir quelque analogie avec le signe hiératique du lion (pl. I, n.o 7). Mais le quatrième signe démotique (pl. I, n.o 6) est un caractère distinct, et répond invariablement à la voyelle hiéroglyphique O, la fleur ou fruit avec sa tige recourbée (pl. I, n.o 10), soit dans le nom démotique de Ptolémée, soit dans celui de Cléopâtre (pl. I, n.o 11).

Quant au nom de Ptolémée du texte démotique de Rosette, il est orthographié ΠΤΛΟΜΗΣ, tandis que dans le cartouche hiéroglyphique du même monument il est écrit ΠΤΟΛΜΗΣ ; j’ai cité, du reste, dans ma Lettre à M. Dacier[20], des cartouches hiéroglyphiques dans lesquels ce nom se trouve aussi écrit ΠΤΛΟΜΗΣ, comme dans le texte démotique de Rosette.

« Le caractère suivant (le 5.e du nom hiéroglyphique de Ptolémée) est connu, poursuit le savant Anglais, pour avoir quelque rapport à l’idée place, lieu, en copte MA ; et il semble avoir été lu MA ou simplement M ; et ce caractère est toujours exprimé dans l’écriture courante par le M de l’alphabet d’Ackerblad. »

J’avoue d’abord que je n’ai jamais observé, soit dans l’inscription de Rosette, soit ailleurs, que le cinquième caractère du nom hiéroglyphique de Ptolémée fût employé dans un groupe ou bien seul, pour exprimer l’idée lieu ou place ; de plus, que je n’ai jamais vu dans les textes hiératiques cet hiéroglyphe remplacé par un signe semblable au M d’Ackerblad (pl. I, n.o 12). Il y est exprimé, soit par un signe tout-à-fait semblable à l’hiéroglyphe lui-même, soit par un caractère qui se rapproche de la forme de notre chiffre 3. (Voyez ces signes hiératiques, pl. I, n.o 13).

Dans mon système, j’ai reconnu ce caractère pour M hiéroglyphique, d’abord parce que tous les autres élémens qui forment le nom de Ptolémée étant bien fixés, ce signe devait en être forcément le M ; en second lieu, parce que je le retrouvais, et avec cette même valeur, dans divers autres noms gréco-romains. On verra bientôt que, dans la lecture du nom de Ptolémée, M. le docteur Young rentre dans son système syllabique en prononçant ce caractère MA.

« Les deux plumes, ajoute-t-il, quelque puisse avoir été leur sens naturel, répondent aux trois lignes parallèles du texte enchorial, et semblent, dans plus d’une occasion, avoir été lues I ou E. »

De mon côté, j’ai assigné à ces deux plumes la valeur de l’H grec, parce que je considère ces deux plumes, ou plutôt ces deux feuilles, comme un caractère complexe formé de la duplication de la feuille simple, qui est une voyelle brève. Les deux plumes répondent assez constamment en effet, dans les noms hiéroglyphiques, soit aux diphthongues grecques ΑΙ, ΕΙ, soit aux doubles voyelles ΙΑ, ΙΟ ; et, sous le premier rapport, ce groupe hiéroglyphique a la plus grande analogie avec l’epsilon redoublé, ΕΕ, des plus anciennes inscriptions grecques. Les deux feuilles répondent aussi quelquefois à l’iota de quelques noms grecs ou romains : nouveau motif pour transcrire ce groupe, vague de sa nature, par l’ητα des Grecs, dont la prononciation antique approcha aussi certainement de celle de notre I.

M. le docteur Young a observé avec toute raison que les deux plumes hiéroglyphiques répondent au caractère démotique formé de trois lignes parallèles (pl. I, n.o 14). Mais l’un n’est point pour cela un signe exactement correspondant à l’autre ; le caractère démotique précité est la forme hiératique du signe hiéroglyphique figuré (pl. I, n.o 15) ; caractère que j’ai reconnu n’être qu’un homophone des deux feuilles ou plumes dans les textes hiéroglyphiques.

« Le trait recourbé, continue M. Young, qui signifiait probablement grand, fut lu OSCH ou OS. »

Il est démontré pour moi, 1.o que l’idée grand n’est jamais exprimée dans le texte hiéroglyphique de Rosette par ce trait recourbé, mais bien par une hirondelle placée sur le caractère bouche, groupe que M. le docteur Young a cru signifier diadème[21] ;

2.o Que ce caractère, eût-il signifié grand, n’aurait jamais été prononcé ⲟϣ par les Égyptiens, parce que ce monosyllabe a toujours le sens de beaucoup, nombreux, πολὺ, πολυς, et non pas celui de grand, idée rendue en langue égyptienne par les mots ⲛⲁⲁ, ⲛⲟϭ ou ⲛⲓϣϯ ;

3.o Enfin, que ce trait recourbé représente simplement la consonne S, et non pas les syllabes OSCH ou OS, puisqu’il termine sans cesse les noms propres grecs ou romains dont la dernière lettre est un Σ, ς, et que, dans le milieu de ces mêmes noms, il ne représente jamais que cette seule consonne Σ.

Ce rapprochement du système et des procédés de M. le docteur Young, et du système et des procédés que j’ai employés de mon côté, pour parvenir à la lecture et à l’analyse du nom propre hiéroglyphique de Ptolémée, prouve déjà à lui seul que nous avons suivi l’un et l’autre une route différente : cette vérité est mise dans la plus entière évidence par la comparaison même de son analyse totale du nom hiéroglyphique de Ptolémée, avec les résultats tout autres que j’ai moi-même obtenus.

« Rapprochant tous ces élémens les uns des autres, dit en effet le savant Anglais, nous avons précisément ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, le nom grec lui-même. »

Et moi, qui ai considéré chaque caractère hiéroglyphique comme une simple lettre, et non pas comme pouvant représenter chacun une ou deux syllabes, je n’ai pu et dû obtenir que ΠΤΟΛΜΗΣ, squelette du nom grec Πτολεμαιος.

Il est clair que la théorie du docteur Young s’éloigne en elle-même aussi essentiellement de la mienne, que les résultats obtenus par l’application de l’une et de l’autre diffèrent entre eux.

Selon le système du savant Anglais, les Égyptiens écrivaient hiéroglyphiquement les noms propres étrangers, par le moyen de caractères proprement idéographiques qu’on employait accidentellement à représenter, soit une simple lettre, soit une syllabe, soit même deux syllabes. Selon mon système, les Égyptiens transcrivaient ces noms au moyen de caractères dont chacun ne représentait simplement qu’une consonne ou une des principales voyelles de ces noms étrangers.

D’après M. le docteur Young, les Égyptiens auraient eu une espèce d’alphabet idéographico-syllabique mixte, à-peu-près comme les Chinois lorsqu’ils transcrivent des mots étrangers à leur langue.

D’après moi, les Égyptiens transcrivirent les noms propres étrangers par une méthode toute alphabétique, semblable à celle des Hébreux, des Phéniciens et des Arabes, leurs voisins.

On ne saurait donc élever une question de priorité entre M. le docteur Young et moi sur la découverte du véritable alphabet phonétique égyptien, comme voudrait le faire l’auteur anonyme du Quarterly Review, puisque nos deux systèmes n’ont à très peu près rien de commun.

L’auteur de cet article eût donc dû examiner d’abord s’il y avait parité entre les deux systèmes, en prenant la peine d’en étudier les détails, et de les juger ensuite d’après leurs conséquences réelles et leurs applications positives.

Après le nom propre hiéroglyphique de Ptolémée, M. le docteur Young essaie ensuite de lire celui de Bérénice, qui se trouve sculpté deux fois au plafond de la grande porte du sud à Karnac. (Voy. ma pl. I, n.o 16.)

« Il nous semble y avoir dans ce nom, dit le savant Anglais[22], un autre exemple d’écritures syllabique et alphabétique, combinées d’une manière qui ne diffère pas extrêmement de ce mélange badin de mots et de choses avec lequel on amuse quelquefois les enfans ; car, quoique l’indignation de Warburton pût être excitée par cette comparaison, il est parfaitement vrai que parfois du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas. »

« Le premier caractère de ce nom hiéroglyphique a précisément la même forme qu’une corbeille représentée à Byban-el-Molouck, et appelée, dans la Description de l’Égypte, panier à anses ; et une corbeille se dit en langue copte BIR. »

« L’ovale, qui ressemble à un œil sans prunelle, signifie ailleurs À (préposition), qui en copte se dit E. »

« La ligne ondée signifie de, et peut être rendue par N. »

« Le petit marche-pied semble être superflu. »

« L’oie, c’est KE ou KEN : Kircher nous donne le mot KENESÖU pour oie…… »

« Donc, nous avons à la lettre BIRENICE, ou, si le N doit être inséré, l’accusatif BIRENICEN. »

Dans mon système, au contraire, le premier caractère, qui n’est point une corbeille, mais bien la cassolette dans laquelle on brûlait l’encens, n’exprime pas la syllabe BIR, mais seulement la consonne B ; car ce même hiéroglyphe est aussi le B du titre Σεβαστος, comme le B du nom propre Τιβεριος ;

Le second caractère, qui est une bouche, et non pas un œil sans prunelle, équivaut par-tout à la consonne R, et non pas à la voyelle E ; et je ne l’ai vu, dans aucun texte hiéroglyphique, répondre à la préposition copte ἐ.

Je reconnais aux deux autres signes, le troisième et le quatrième, la même valeur que leur attribue M. le docteur Young.

Mais le cinquième caractère, le marche-pied, loin d’être superflu, comme le croit le savant Anglais, est une des formes les plus constantes de la consonne K dans les noms hiéroglyphiques.

Enfin, l’oie représente la consonne Σ, S, et non pas la syllabe ΚΕ ou ΚΕΝ ; l’oie tient en effet la place du sigma dans la transcription hiéroglyphique du nom de l’impératrice Sabine.

Je trouve enfin le nom hiéroglyphique de la reine Bérénice orthographié ΒΡΝΗΚΣ, et non pas ΒΙΡΕΝΙΚΕ ni ΒΙΡΕΝΙΚΕΝ, comme le savant Anglais.

Mais arrivons au fait décisif entre les deux méthodes.

Le nom de Bérénice est le seul sur lequel M. le docteur Young ait essayé d’appliquer les valeurs phonétiques qu’il avait voulu déduire de son analyse du nom hiéroglyphique de Ptolémée. Tous les autres noms propres hiéroglyphiques, en si grande abondance sur les monumens égyptiens, ont absolument résisté à cette application.

Et si cette application de son système et du mien aux autres noms propres hiéroglyphiques est, comme il ne saurait y avoir aucun doute, la véritable pierre de touche qui doit décider de la valeur intrinsèque de l’un et de l’autre, la vérité de mon système est incontestablement démontrée par les faits, puisqu’en appliquant aux monumens les simples valeurs alphabétiques que j’avais attribuées à chacun des signes formant les noms propres hiéroglyphiques de Ptolémée et de Cléopâtre, j’ai considérablement accru mon alphabet hiéroglyphique ; j’ai assuré la valeur de chaque caractère en le montrant dans une foule de cas avec la même force représentative ; j’ai lu enfin, sans effort, dans les cartouches sculptés sur les édifices égyptiens, les noms hiéroglyphiques d’Alexandre, de son père Philippe, de Bérénice et d’Arsinoë ; ceux des empereurs Auguste, Tibère, Caius, Claude, Néron, Vespasien, Titus, Domitien, Nerva, Trajan, Hadrien, Antonin ; celui de l’impératrice Sabine ; les surnoms Alexandre, Néocesar, Germanicus, Dacicus ; les titres Σεβαστος ; et Σεβαστη ; le titre ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ (empereur), que M. le docteur Young a cru être, selon toute probabilité, dit-il[23], le nom propre Arsinoë, parce qu’un des signes qui le composent peut représenter une lentille, en copte ⲁⲣϣⲓⲛ arschin, ce qui eût suffi, dans son système, pour caractériser ce nom. J’ai lu le titre César, qui se trouvant pour l’ordinaire rapproché du titre αυτοκρατωρ, a paru à M. le docteur Young exprimer le surnom d’Évergète, ayant déjà supposé que le premier αυτοκρατωρ pouvait être Arsinoë.

Si l’on compare maintenant les valeurs phonétiques assignées par le savant Anglais à quelques hiéroglyphes, avec les valeurs que je leur ai attribuées moi-même (voyez ma planche II en regard de cette page), il est difficile de comprendre, en jetant les yeux sur ces valeurs de signes comparées, comment M. le docteur Young, qui ne se rencontre évidemment avec moi que sur quatre ou cinq signes seuls[24], a pu s’en attribuer quinze dans mon alphabet qu’il vient de réimprimer, en l’abrégeant, dans son nouvel ouvrage[25]. On voit au contraire que, sur les dix signes des noms propres Ptolémée et Bérénice qu’il a essayé de lire, l’hiéroglyphe qu’il prononce BIR n’est pour moi que B ; que son E est un R, son KE ou KEN une S, son MA un M pur, son OLE un L, son OS ou OSCH un S ; que les deux signes qu’il regarde comme inutiles et dont il n’a point fixé la valeur, sont l’un un K, et l’autre un O ; que, sur les trois signes qu’il a pris hors de ces noms propres, son OU est pour moi le Ϧ khéi copte, et son ENE un T. Ainsi, dans quinze signes, nous nous rencontrons sur la valeur de cinq seulement qui répondent aux lettres I, N, T, P et F.

Quant aux quatre autres nouveaux caractères numérotés 1, 2, 3, 4, au bas de ma planche II, et dont le savant Anglais prétendrait avoir reconnu la valeur avant moi, je ne crois point qu’il puisse les réclamer légitimement, puisqu’il ne s’attribue le premier, qui est le N de mon alphabet, que pour avoir dit que ce signe, qu’il croyait idéographique, était, dans les textes hiéroglyphiques, le signe équivalant aux prépositions coptes ⲛⲧⲉ, et ⲛ, de ; et le n.o 2, parce qu’il avait remarqué, comme moi, que ce signe s’échangeait dans les textes avec celui qu’il prononçait ailleurs OSCH ou OS : mais M. Young n’a dit nulle part que ce signe n.o 2 fût un caractère phonétique.

Il réclamerait le n.o 3, parce qu’il a d’abord cru que l’oiseau qui le figure répondait, à lui tout seul, à un groupe composé de la feuille et de la chouette, ou du carré et d’un oiseau, groupes qu’il regarde comme exprimant en hiéroglyphes l’idée respectable, vénérable[26] : en conséquence, ayant mis le mot copte ⲙⲡϣⲁ digne, comme équivalent parlé de ces groupes idéographiques selon lui, il mit aussi dans la planche la lettre ⲙ initiale du mot ⲙⲡϣⲁ, comme l’équivalent de la chouette seule, abrégé du prétendu groupe idéographique. Mais le savant Anglais ne dit nulle part que la chouette soit un caractère phonétique, répondant à la lettre copte ⲙ (m). Aussi n’a-t-il donné le même oiseau (n.o 172, pl. 72, Encyclop. britannique) que comme le signe idéographique des prépositions coptes ϧⲉⲛ (khen) et ⲉϧⲟⲩⲛ (ekhoun) dans.

Enfin M. le docteur Young voudrait réclamer le n.o 4, parce qu’il aurait remarqué que, dans l’inscription de Rosette, par exemple, ce signe se montrait à la place de la chouette, et cela dans des passages qu’il considérait toutefois comme idéographiques.

Il résulte donc de ces discussions, que M. le docteur Young n’a reconnu nulle part, à aucun de ces quatre signes, une valeur proprement phonétique, et qu’il ne nous les a montrés dans aucun nom propre dont il ait même essayé la lecture ; tandis que, de mon côté, j’ai déduit la valeur de chacun d’eux, de plusieurs noms propres grecs ou romains comparés, noms dont j’ai donné la lecture complète. Le savant Anglais ne peut donc point les revendiquer ; aussi ne les avait-il point insérés dans son petit recueil de treize signes hiéroglyphiques exprimant des sons, qu’il fit graver dans l’Encyclopédie britannique, pl. 77, du n.o 206 au n.o 218.

Les prétentions de M. le docteur Young doivent donc se réduire à ce qui lui appartient réellement, à avoir indiqué la véritable valeur phonétique de cinq caractères, valeur que mon travail seul a réellement démontrée.

On peut maintenant juger, avec pleine connaissance de cause, cette assertion au moins singulière du savant Anglais, qui affirme, page 48 de son dernier ouvrage, qu’il a découvert neuf lettres égyptiennes, auxquelles je n’ai fait qu’en ajouter trois autres, ou quatre à la rigueur.

Et cette conclusion est fondée sur un bien étrange abus de mots : il ne s’agissait point en effet de découvrir si les Égyptiens eurent, dans leur langue et dans leurs écritures, les sons Α, Β, Γ, Δ, &c. ; mais il s’agissait uniquement de savoir par quels signes ce peuple représenta ces mêmes sons. La découverte à faire consistait seulement à reconnaître, dans les textes hiéroglyphiques, les signes qui étaient affectés à l’expression de ces sons ; et cette découverte devait être d’autant plus importante, qu’on aurait fixé la valeur d’un plus grand nombre de signes. Or, sous ce rapport, le travail du savant Anglais, comparé avec le mien, perd encore plus qu’il ne le laisse apercevoir, puisque mon alphabet hiéroglyphique publié dans la Lettre à M. Dacier, offre la détermination de la valeur positive, et appuyée sur des faits, de soixante caractères hiéroglyphiques au moins, et que les signes dont la valeur a été indiquée par le savant Anglais se réduisent à cinq.

En résumant cette longue discussion, en ce qui concerne la nature générale du système phonétique égyptien, il reste prouvé, ce me semble,

1.o Que M. le docteur Young, en essayant d’analyser deux noms propres seulement, a cru et voulu établir que les anciens Égyptiens transcrivaient les noms propres étrangers, en employant simultanément, et dans la transcription du même nom, des caractères qui, quoique idéographiques de leur nature, exprimaient, dans ces occasions seules, les uns des syllabes, les autres des dissyllabes, et quelques-uns même de simples lettres ;

2.o Que, de mon côté, j’ai le droit de croire avoir démontré que le système phonétique des Égyptiens était infiniment plus simple, et que ce peuple transcrivait les noms propres et les mots étrangers, au moyen d’un véritable alphabet dont chaque signe équivalait à une simple voyelle ou à une simple consonne.

Il serait facile maintenant, si l’on devait y revenir ; d’apprécier la justice et la bonne foi de l’anonyme du Quarterly Review, qui s’est hâté d’élever une question de priorité entre M. le docteur Young et moi, avant d’avoir examiné d’abord s’il peut se trouver quelque parité entre un système imparfait, complexe, fondé sur un essai de lecture de deux noms propres seulement, et un système simple, homogène dans toutes ses parties, fondé sur une foule d’applications qui s’enchaînent et se prouvent mutuellement ; entre un système enfin qui ne s’applique à rien, et un système qui s’applique à tout.

On sera peut-être surpris de l’étendue de cette dernière expression ; aussi dois-je me hâter de l’appuyer sur un développement de faits assez nombreux pour la légitimer. J’espère d’abord, que tous les anonymes trouveront dans les chapitres qui suivent celui-ci, une réponse péremptoire à cette assertion anglaise répétée dans le journal précité avec le plus de complaisance, savoir, que par mon alphabet « nous ne sommes pas avancés, même d’un iota, dans la connaissance du sens d’un seul de ces caractères sacrés, hors des noms propres étrangers ; » et de plus, que les mêmes faits prouveront jusqu’à quel point cet anonyme est dans l’erreur, lorsqu’il déclare, et M. le docteur Young avec lui, ne pouvoir penser avec moi que les anciens Égyptiens aient fait usage d’un alphabet pour représenter les sons et les articulations de certains mots, avant la domination des Grecs et des Romains. Les résultats généraux de cet ouvrage vont répondre à ces propositions irréfléchies, et que l’étendue et la certitude de mon alphabet phonétique auraient pu prévenir. Du reste, je ne saurais me plaindre de ce qu’on m’a réservé le soin de donner au public tous mes travaux dans leur intégrité., et avec toutes leurs applications aux monumens et à l’histoire du peuple de l’antiquité le plus célèbre, jusqu’ici le moins bien connu, et peut-être le plus digne de l’être ; je puis espérer que la suite de cet ouvrage y contribuera sous

des rapports du plus haut intérêt.- ↑ Analyse de l’Inscription en hiéroglyphes du monument trouvé à Rosette ; Dresde, 1804, in-4.o

- ↑ Supplement to the fourth and fifth editions of the Encyclopœdia Britannica. Edinburgh, 1819, vol. IV, part, i.re (de la page 38 à la page 74).

- ↑ N.o VI, Mai 1816.

- ↑ Suppl. Encyclop. britan. pl. 74 à 78.

- ↑ Ibid. pag. 54.

- ↑ Ibid. pag. 54, 55.

- ↑ Ibid. pag. 54.

- ↑ Ibid. pag. 54, 62, 63 (n.os 58, 59, 66).

- ↑ Encyclopédie britannique, Supp. IV, pag. 71, &c.

- ↑ Ibid. et pag. 55, 71, &c.

- ↑ Voyez mon Mémoire sur l’écriture hiératique, lu à l’Académie en 1821.

- ↑ Ibid.

- ↑ Si l’on doutait encore de la différence marquée de ces deux systèmes, je pourrais citer plusieurs beaux manuscrits hiératiques dont les divisions principales ont été indiquées, soit au scribe, soit au dessinateur chargé d’exécuter les peintures, par le moyen de petites légendes tracées en écriture démotique.

- ↑ Voy. Magasin encyclopédique, année 1816, tom. II, pag. 287, note i.re.

- ↑ L’abbé Barthélémy, dans le Recueil d’antiquités du C.te de Caylus, tom. V, pag. 79 ; Zoëga, de Origine et Usu obeliscorum, pag. 374, 465, &c.

- ↑ Encyclop. brit. Supp. IV, pag. 62.

- ↑ On emploie ici, et dans la suite de la discussion, les lettres capitales de l’alphabet latin.

- ↑ Voyez notre pl. I, n.o 2.

- ↑ Inscript. de Rosette, texte hiéroglyphique, ligne 14, et par un oubli du graveur.

- ↑ Planche I, n.os 30, 40, 41.

- ↑ Encyclopéd. britannique, Supp. vol. IV, part. I.re, pl. 75, n.o 92. — An Account of some recent discoveries, &c. pag. 155, n.o 92.

- ↑ Encyclop. britannique, Supp. IV, pag. 62 et 63, article 58.

- ↑ Encyclop. britannique, Supp. IV, pag. 63, n.o 59.

- ↑ Marqués d’un * sur la planche II.

- ↑ An Account &c., Alphabet of Champollion, pag. 121.

- ↑ Encyclop. britan., Suppl., vol. IV, pag. 66 et 67. À mon avis, ces groupes n’ont jamais signifié vénérable ni respectable, en écriture hiéroglyphique. Le carré suivi de l’oiseau n’est qu’une abréviation d’un groupe tout phonétique, et qui se lit ⲡⲩⲓ, ⲡⲃⲓ, ⲡϥⲓ gardien, soutien, groupe dont on peut voir toutes les variations et les abréviations dans mon Tableau général, du n.o 413 au n.o 416, à la fin de cet ouvrage : la chouette n’entre jamais dans ce groupe.

CHAPITRE II.

En présentant quelques nouvelles applications de mon alphabet des hiéroglyphes à de nouveaux noms propres insérés dans les inscriptions hiéroglyphiques de l’époque grecque ou romaine, je me propose principalement d’établir que les caractères phonétiques étaient employés simplement en ligne courante dans ces textes, sans que leur nature phonétique fût indiquée par aucune marque distinctive.

Ce fait important une fois prouvé, il sera bien plus facile de décider une question fondamentale, que je pose en ces termes : L’écriture phonétique, dont j’ai déjà prouvé l’emploi dans la transcription des noms propres des souverains étrangers, fut-elle uniquement réservée à cette transcription de noms propres ou de mots étrangers à la langue égyptienne !

En raisonnant dans la supposition que l’emploi des hiéroglyphes phonétiques était borné à la transcription des noms propres et mots étrangers, on sent bientôt que ces signes, dont la nature était si différente de celle des signes idéographiques environnans, auraient dû nécessairement être reconnaissables à des marques particulières ; et si l’on suppose encore, comme on le fait, que les caractères phonétiques n’exprimaient des sons qu’occasionnellement, et qu’ils avaient eux-mêmes une valeur idéographique, la nécessité de ces marques distinctives, dont la fonction eût été d’avertir de cette grande métamorphose d’un signe idéographique devenant tout-à-coup phonétique, se ferait sentir avec une nouvelle force, et on resterait convaincu qu’elles auraient été pour ainsi dire indispensables.

Aussi a-t-on cru que cette espèce d’encadrement elliptique, nommé cartel ou cartouche, qui, dans l’inscription de Rosette, entoure le nom propre de Ptolémée, pouvait et devait remplir les fonctions de ce signe-moniteur.

Si le texte hiéroglyphique de Rosette nous fût parvenu dans toute son intégrité, la question que nous examinons ici aurait été décidée à la première vue. Dans son état actuel, ce texte ne porte plus que le seul nom propre Ptolémée ; si nous y avions retrouvé écrits en hiéroglyphes phonétiques et entourés d’un cartel, les noms propres d’individus étrangers à la famille royale, tels qu’Aëtès, Diogène, Aréia, Irène, Pyrrha, &c. mentionnés dans le texte démotique et dans le texte grec, on aurait eu le droit, au moins apparent, de supposer que ce cartouche ou encadrement elliptique, commun à tous ces noms propres, n’était là que pour indiquer la nature phonétique des signes qu’il embrassait dans son contour.

Mais on n’a point assez considéré, dans l’examen de ces questions, qu’il ne pouvait en être ainsi, puisqu’on trouve des cartouches sur des monumens, tels que tous les grands obélisques de Rome, par exemple, qui sont bien certainement antérieurs à la domination des Grecs et des Romains en Égypte, et qui sont dus à la munificence des anciens Pharaons ; et qu’en persistant à croire, d’un côté, que l’encadrement elliptique renferme toujours des caractères phonétiques, on ne peut soutenir de l’autre, en même temps, comme on le voudrait faire, que l’écriture phonétique ne remonte point jusqu’à l’époque des rois de race égyptienne : cette contradiction rend donc fort douteux, pour le moins, que le cartouche fût la marque ordinaire des groupes phonétiques.

Mais une foule de monumens de tous les ordres viennent à notre secours pour décider cette question préliminaire autrement que par de simples considérations. Les faits parlent d’eux-mêmes, et j’ai acquis la conviction que les cartouches sculptés sur tous les monumens égyptiens connus, soit du premier, soit du second, soit du troisième style, indiquent, non pas que les caractères qui y sont contenus sont d’une nature phonétique, mais qu’ils renferment, quelle que soit d’ailleurs la nature graphique de ces caractères, des noms de rois, de reines, d’empereurs, d’impératrices, en un mot de personnages qui ont exercé des droits de souveraineté sur l’Égypte. Le cartouche ou encadrement en forme d’ellipse est donc un signe de suprématie politique, et non pas un signe graphique.

Les noms hiéroglyphiques de personnages privés sont tous, au contraire, écrits simplement en ligne courante dans les textes, sans aucune distinction qui se rapporte à la nature même des caractères qui les expriment ; et comme il n’existe point de monument égyptien, temple, obélisque, bas-relief, stèle, statuette, statue, colosse, figurine en bois ou en terre émaillée, vase funéraire, manuscrit, &c., qui ne porte des noms de souverains, et bien plus souvent encore des noms de simples particuliers, écrits en hiéroglyphes, on ne sera point étonné d’apprendre que mon recueil de ces noms s’élève déjà à plusieurs centaines : il sera donc très facile de les distinguer, et non moins facile d’établir que les noms hiéroglyphiques de simples particuliers s’écrivaient en ligne courante et sans être renfermés dans un cartouche. Je ne citerai dans ce chapitre que quelques noms propres grecs ou latins, extraits de monumens dont l’époque nous sera bien connue, la suite de cet ouvrage devant me fournir l’occasion de citer aussi un très grand nombre de noms propres égyptiens.

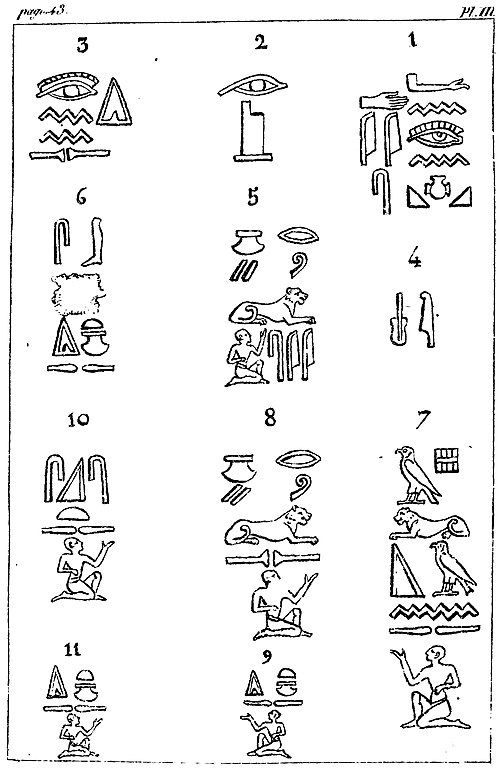

L’obélisque Barbérini est bien certainement du temps d’Hadrien, puisque les cartouches qui font partie de ses inscriptions hiéroglyphiques, contiennent les mots Αδριανος Καισαρ et Σαβεινα Σεβαςτη[1]. J’avais remarqué sur ce même obélisque, au commencement de la première colonne des faces 2.e, 3.e et 4.e, de plus dans la seconde de la 2.e face, un groupe de huit caractères (voy. pl. III, n.o 1) constamment précédé du nom le plus habituel d’Osiris (pl. III, n.o 2), et suivi de deux caractères (pl. III, n.o 4) qui, dans tous les manuscrits, sur toutes les stèles funéraires, sur les momies, &c., accompagnent toujours immédiatement tous les noms propres des défunts, que précède constamment aussi le nom précité d’Osiris. Je ne doutai point alors que ce groupe ne fût un nom propre, et je lui appliquai sur-le-champ mon alphabet hiéroglyphique phonétique.

Le premier caractère, le bras étendu, est un A ; la ligne brisée, un N ; la main, un T ; l’œil avec son sourcil, un Α ou un Ε ; les deux plumes ou feuilles, un Ι, la ligne brisée, un Ν ; le petit vase flanqué de deux triangles, inconnu ; enfin le trait recourbé est un Σ. Réunissant tous ces élémens, nous avons ΑΝΤΕΙΝ. Σ, nom dans lequel il est bien difficile, eu égard au monument qui le porte, de ne point reconnaître celui d’Antinoüs, ce favori d’Hadrien, qui périt en Égypte, et fut mis, dit-on, au rang des dieux de la contrée. Il est évident aussi que le 7.e caractère représente les dernières voyelles ΟΟ, ΟΥ, du nom grec ; la valeur bien connue des six qui le précèdent et de celui qui le suit ne permet point d’en douter. Et ce qui prouve encore mieux que ce 7.e caractère représente, soit une voyelle, soit une diphthongue, c’est que le nom d’Antinoüs est reproduit, mais dénué de toutes ses voyelles médiales, sous la forme ΑΝΤΝΣ (pl. III, n.o 3), en ne conservant que les consonnes et la seule voyelle initiale, dans la colonne perpendiculaire d’hiéroglyphes placée devant le personnage (Antinoüs lui-même) qui fait une offrande à l’une des plus grandes divinités de l’Égypte.

L’obélisque de Bénévent, portant divers cartouches qui renferment la légende Αυτοκρατωρ Καισαρ Δομιτιανος, l’empereur César Domitien[2], est bien certainement du temps de ce prince ; aussi n’ai-je point été surpris de reconnaître, vers le bas des faces 1.re, 2.e et 4.e à la suite d’une série d’hiéroglyphes, fort ordinaire sur les obélisques et qui répond à cette formule de la traduction grecque d’un obélisque par Hermapion, συνετελεσεν εργον αγαθον, un nom propre romain écrit en ligne courante (pl. III, n.o 5), et qui se lit sans difficulté par mon alphabet hiéroglyphique. La bouche est Ρ ou Α ; l’enroulement ou lituus ΟΥ ; le signe suivant Κ ; les deux traits inclinés Ι ; le lion couché Α ; les deux plumes ou feuilles Η ; le trait recourbé Σ ; et comme, dans les noms des empereurs Τιβεριος et Κλαυδιος, les deux voyelles ΙΟ sont constamment rendues en hiéroglyphes par les deux feuilles, nous lisons, sans balancer, le nom propre de l’obélisque de Bénévent[3] ΛΟΥΚΙΛΙΟΣ, Lucilius.

Mais, pourrait-on m’objecter, rien ne prouve ici que ces sept caractères expriment un nom propre quelconque : ils expriment bien certainement un nom propre, car ils sont accompagnés d’un hiéroglyphe figurant un homme accroupi et levant un bras, caractère qui suit immédiatement tous les noms propres hiéroglyphiques d’individus, à l’exception des seuls noms de rois, qui sont suffisamment caractérisés par le cartouche. Ce signe hiéroglyphique, placé quelquefois aussi à la suite de simples prénoms ou surnoms, est une marque de spécialité ; sa fonction est donc, non pas de désigner la nature des caractères qui le précèdent, mais la nature de l’idée exprimée, soit phonétiquement, soit idéographiquement, par ces mêmes caractères. C’est ainsi que les noms de femmes sont suivis de l’image d’une femme[4] ; les noms des dieux, du caractère d’espèce Dieu[5] ; les noms propres des vaches et des taureaux sacrés[6], de l’image d’une vache ou d’un taureau, &c.[7].

Un troisième obélisque, trouvé dans les ruines de Préneste et appartenant jadis au vénérable cardinal Borgia, est certainement aussi de style égypto-romain, puisqu’il est tout-à-fait semblable, pour la matière et pour le travail, aux obélisques Pamphile, Barbérini et de Bénévent, que j’ai prouvé appartenir aux règnes de Domitien et d’Hadrien. La matière et le travail de ces obélisques différent essentiellement, en effet, de la matière et du travail des grands monolithes de Rome purement égyptiens et du plus ancien style. Cette dernière observation est due à la sagacité de Georges Zoëga[8]. Mais ce savant, qui rapportait ces obélisques à l’époque des rois égyptiens successeurs de Psammitichus, n’a point dit que l’obélisque Borgia[9] était en quelque sorte un double de l’obélisque Albani[10]. Ces deux obélisques doivent avoir été primitivement placés en pendans, à l’entrée d’un temple ou de tout autre édifice public, soit en Italie, soit en Égypte. Il ne reste de chacun de ces deux monolithes qu’un seul fragment de leur partie inférieure, lequel, vers la base de l’obélisque, contient la dédicace du monument et le nom de ceux qui le firent ériger ; il ne reste non plus de ces parties curieuses des deux obélisques, que deux noms ou surnoms latins, écrits en hiéroglyphes, et la fin d’un troisième. Ces noms ou surnoms sont tracés en ligne courante, sans cartouche, sur les quatre faces des deux monolithes, et chacun d’eux est encore suivi de l’hiéroglyphe d’espèce homme, comme le nom précité de Lucilius, comme tous les noms propres d’homme égyptiens, dont nous donnerons successivement la lecture.

L’obélisque Borgia ne porte plus que les derniers caractères du premier nom ou surnom (pl. III, n.os 9 et 11), qui se lisent tantôt ΤΚΤΣ (face troisième) et tantôt ΤΤΚΣ (face deuxième). Mais sur l’obélisque Albani, ce nom est encore tout entier ; cependant la gravure de Kircher, et il n’en existe point d’autre à ma connaissance, est tellement défectueuse, que je ne hasarde point de le lire : ce nom ou surnom paraît contenir les élémens ΣΒ .. ΤΤΚΣ (pl. III, n.o 6).

Le second nom ou surnom, quoique fragmenté, est bien reconnaissable sur l’obélisque Borgia ; il est parfaitement conservé d’ailleurs sur l’obélisque Albani (pl. III, n.o 10), et il se lit sans difficulté : le trait recourbé Σ le triangle Κ, le trait recourbé Σ, le segment de sphère Τ, les deux sceptres ou bâtons Σ ; cela produit le prénom latin SEXTUS, ΣΕΞΤΟΣ, le Ξ grec et le X des Latins étant exprimés, dans le système hiéroglyphique, par les deux signes réunis des consonnes Γ ou Κ et Σ, ainsi que l’ont déjà prouvé les noms hiéroglyphiques d’Alexandre le Grand et de Ptolémée-Alexandre.[11]

Le troisième nom propre ou surnom (pl. III, n.o 7) est bien entier sur les deux obélisques, et se compose de sept caractères : l’épervier Α ; le carré strié Π ou Φ[12] ; le lion Ρ ou Α ; le triangle Κ ; un second épervier Α : la ligne brisée ou ondée Ν ; et les deux sceptres affrontés Σ. La réunion de ces élémens produit ΑΦΡΚΑΝΣ, la charpente entière du nom ou surnom Αφρικανος, AFRICANUS.