Les Merveilles de la science/La Télégraphie sous-Marine

CHAPITRE PREMIER

Nous n’avons encore parlé que des télégraphes électriques établis sur la terre ; nous n’avons considéré jusqu’ici que ces fils métalliques élevés dans l’espace, et soutenus par des supports isolants, au milieu de l’air, qui est par lui-même mauvais conducteur de l’électricité. Il nous reste à faire connaître l’entreprise extraordinaire qui a eu pour résultat de créer des communications du même genre à travers la mer, c’est-à-dire au milieu de la substance la plus susceptible, en raison de son extrême conductibilité, de disséminer le fluide électrique. Considérée longtemps comme un beau rêve, cette œuvre glorieuse a été enfin réalisée avec un complet bonheur, et maintenant plusieurs contrées, séparées les unes des autres par la mer, sur une distance considérable, sont en relation électrique continue, et correspondent d’une manière instantanée, comme si elles n’étaient séparées que par un intervalle de quelques lieues. C’est le tableau de cette nouvelle et incomparable merveille de la science contemporaine, que nous avons maintenant à retracer.

La théorie démontrait qu’il serait possible d’établir des communications électriques au sein même des eaux douces ou salées. Quelle que soit la conductibilité électrique de l’eau chargée de sels qui occupe le bassin des mers, un fil métallique n’a besoin pour la franchir, sans perdre l’électricité qui le parcourt, que d’être revêtu sur toute son étendue, d’une enveloppe isolante. Mais les difficultés pratiques étaient immenses pour la réalisation de ce projet, car les substances de nature à servir de fourreau isolateur, étaient toutes d’un prix élevé ou trop cassantes. Le caoutchouc, excellent isolateur de l’électricité, avait l’inconvénient d’être cher et de s’altérer promptement au milieu de l’eau.

L’importation en France de la gutta-percha permit seule de résoudre ce grand problème pratique. La gutta-percha, qui fut importée en Europe, en 1849, par la mission qu’avait envoyée en Chine le gouvernement français, et qui fut introduite en Angleterre, par M. Montgomery, chirurgien de Singapore, vint fournir la substance si longtemps cherchée. La gutta-percha est un corps qui ressemble beaucoup au caoutchouc, mais qui a sur cette dernière substance, l’avantage, capital dans le cas qui nous occupe, d’être absolument inaltérable dans l’eau, douce ou salée ; ce qui la rend vraiment inappréciable comme enveloppe isolatrice des conducteurs sous-marins.

Nous rappellerons en quelques mots, les tentatives qui avaient été faites, pour la création de la télégraphie sous-marine, avant que l’on eût connaissance de la gutta-percha, et lorsqu’il fallait s’adresser à des corps isolants de propriétés plus ou moins avantageuses.

Fait assez singulier, c’est dans l’Inde, dans l’Inde anglaise, que fut faite la première expérience, tendant à placer sous l’eau un conducteur télégraphique. En 1839, sir O’Shanghuessy, qui s’occupait d’établir dans l’Inde des lignes de télégraphie électrique, à l’imitation des essais qui se faisaient à la même époque, en Angleterre, fit la première expérience relative à la transmission des courants sous l’eau. Il immergea dans le fleuve Hougly, l’une des bouches du Gange, près de Calcutta, un fil de cuivre, aboutissant à des appareils télégraphiques. Des signaux furent ainsi transmis d’une rive à l’autre. Cette expérience suffisait pour établir la possibilité des lignes sous-marines.

En 1840, M. Wheatstone soumit à la chambre des communes d’Angleterre, le projet d’un câble sous-marin, destiné à relier Douvres à Calais. Il indiquait les moyens d’exécution, et la manière de construire le câble. Mais le conducteur qu’il proposait avait de si mauvaises qualités conductrices, qu’on ne put même le mettre à l’essai.

Quelque temps après, c’est-à-dire en 1842, M. Morse, en Amérique, faisait la première expérience de télégraphie sous-marine proprement dite. Il déposait un câble assez bien isolé dans le port de New-York, faisait circuler un courant électrique le long de ce conducteur, et démontrait ainsi qu’un fil télégraphique convenablement isolé, peut traverser la mer.

D’un autre côté, le colonel Colt, l’inventeur du révolver, et M. Robinson, de New-York, immergèrent un fil au travers de la rivière, de New-York à Brooklyn, et de Long-Island à Coney-Island.

Ainsi, les premiers pas étaient faits ; les premiers essais de télégraphie sous-marine étaient exécutés. Mais lorsque les lignes prenaient une extension de plusieurs lieues, les difficultés pratiques à vaincre devenaient immenses, en raison de la prompte altération du caoutchouc, ou des autres substances que l’on employait alors pour isoler le conducteur. Il fallait trouver une matière suffisamment isolante pour qu’un fil métallique qui en serait enveloppé, ne laissât pas disséminer l’électricité dans les eaux de la mer, milieu éminemment conducteur.

La question se trouvait ainsi arrêtée dès son origine, lorsque, en 1849, la gutta-percha, comme nous l’avons dit, fut importée en Europe. Il ne sera pas hors de propos de donner quelques renseignements sur cette substance, qui a rendu tant de services à la télégraphie sous-marine.

La gutta-percha est un suc végétal concret, qui rappelle, par plusieurs de ses caractères, le caoutchouc. Ce suc, dans l’état de vie, circule entre l’écorce et l’aubier d’un grand et bel arbre l’Isonandra gutta, propre aux îles de l’Océanie, et qui croît en abondance à Bornéo, à Java, à Ceylan. Quand on pratique une incision au tronc de cet arbre, le suc qui s’en écoule et que l’on recueille, forme, par la dessiccation, la gutta-percha.

La taille de l’Isonandra gutta va jusqu’à 20 mètres ; son feuillage est riche et touffu. Cet arbre est fort répandu dans les archipels de la Malaisie (Océanie), et c’est du port de Singapore, que vient presque toute la gutta-percha que le commerce introduit en Europe.

Les naturels des îles de l’Océanie n’exploitent pas l’Isonandra gutta par incisions régulières et convenablement ménagées. Souvent ils abattent l’arbre, pour en extraire tout le suc qu’il contient, et qui peut s’élever jusqu’à 18 kilogrammes par pied. Trois cent mille Isonandra furent ainsi coupés aux environs de Singapore ; par cette opération barbare cette espèce végétale disparut un moment du commerce. À Bornéo et à Sumatra on mélange la vraie gutta-percha avec le suc d’autres essences analogues.

La gutta-percha semble se composer de caoutchouc et d’un peu de résine. Elle diffère surtout du caoutchouc par sa plus grande consistance : à la température ordinaire, elle a la consistance des gros cuirs. Elle conserve de la souplesse, même à 10° au-dessous de zéro. En passant de + 25° à + 48° elle se ramollit et devient pâteuse : les rayons solaires de l’été produisent le même effet à sa surface. À 60° elle est molle et plastique : on peut la laminer en feuilles, l’étirer en fils et reproduire par la pression, tout le fini des moules. À 120° elle fond, mais peut reprendre sa forme habituelle si on la ramène à sa température première. Par la vulcanisation, c’est-à-dire, par son mélange avec le soufre, opéré par l’intermédiaire de la chaleur, la gutta-percha devient dure comme de la pierre, inaltérable par la chaleur et propre à la refonte.

On reçoit, en Europe, la gutta-percha sous la forme de poires, brunes ou blanchâtres, dont le poids s’élève de 1 à 4 kilogrammes. Comme les naturels introduisent dans sa masse des pierres, de la terre et autres objets qui la souillent, il faut la purifier, et on le fait par des moyens analogues à ceux qui servent à la purification du caoutchouc.

Matière tenace, légère, inaltérable par les agents chimiques, s’usant peu, pouvant recevoir toutes les formes quand elle a été ramollie, prenant par le refroidissement, une consistance intermédiaire entre celle du cuir et celle du bois, tout en conservant une légère élasticité, la gutta-percha a reçu dans l’industrie des applications nombreuses et variées : elle remplace le cuir ou le bois pour la confection d’un grand nombre d’instruments ou d’outils, et pour ces mille objets que réclament les besoins de l’industrie ou de la vie usuelle.

C’est à cette précieuse matière qu’on doit, comme nous le verrons dans une autre notice, les progrès de la galvanoplastie. Si l’on applique un bloc de gutta-percha chaude, sur l’objet qu’on veut reproduire, et qu’on le presse fortement contre cet objet, la gutta-percha pénètre peu à peu dans les détails les plus délicats du modèle. On l’enlève encore molle, et en devenant rigide par le refroidissement, elle garde l’empreinte qu’elle a reçue. On recouvre alors ce moule de plombagine, pour y opérer le dépôt de cuivre par l’électricité.

La gutta-percha oppose une prodigieuse résistance à l’action de l’eau salée. Son inaltérabilité par les acides, les alcalis et les dissolutions salines diverses, la rend précieuse dans le laboratoire du chimiste et dans la manufacture de l’industriel.

Ainsi la gutta-percha, qui est un excellent isolateur électrique, présente, en outre, la propriété de résister, d’une manière absolue, à l’action de l’eau de la mer. Cette double circonstance a déterminé son emploi dans la confection des câbles de la télégraphie sous-marine. Si l’on enferme dans une gaîne de gutta-percha le fil métallique d’un câble sous-marin, ce conducteur se trouve ainsi garanti, tout à la fois de la déperdition de l’électricité, et de l’action corrosive de l’eau de la mer. La gutta-percha peut donc réclamer une large part dans la réalisation pratique de la télégraphie sous-marine.

M. Walker, physicien anglais, fut le premier à saisir l’importance des applications que l’on pourrait faire de la gutta-percha à l’isolement des fils télégraphiques. Le 10 janvier 1849, il constata, dans une expérience restée célèbre, qu’un fil enveloppé de gutta-percha, placé sous l’eau, dans le port de Folkstone, et se rendant à un navire placé à 3 700 mètres au large, conduisait parfaitement le courant électrique, car il permettait de transmettre des signaux tout aussi bien que sur terre.

Le projet conçu en 1840, par M. Wheatstone, fut alors repris par M. Jacob Brett, qui s’était déjà fait connaître comme l’inventeur d’un télégraphe imprimeur.

Par une faveur toute spéciale, M. Jacob Brett obtint du gouvernement français le privilège exclusif de l’exploitation du télégraphe électrique qui serait établi entre Douvres et Calais. Un décret, en date du 10 août 1849, lui accorda le droit privilégié d’exploiter pendant une durée de dix ans, à partir du 1er septembre 1850, la communication télégraphique entre l’Angleterre et la France. Cette autorisation obtenue, une compagnie anglo-française se forma, pour mettre le projet à exécution.

Un fil de cuivre d’une longueur continue de 45 kilomètres, recouvert d’une enveloppe de gutta-percha, de 6 millimètres et demi d’épaisseur, fut rapidement disposé pour servir de conducteur entre les deux villes.

Lorsqu’il fut essayé par M. Wollaston, ce conducteur était tellement imparfait, que l’eau pénétrait jusqu’au fil, par des trous de l’enveloppe qui laissaient le métal presque à nu. On le répara en toute hâte.

Les points choisis pour l’immersion du fil étaient : la côte de Douvres en Angleterre ; en France, le cap Gris-Nez, situé à sept lieues de Douvres, entre Boulogne et Calais.

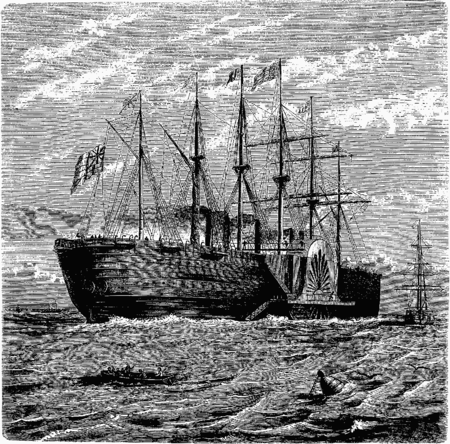

Tout étant prêt, le 28 août 1850, le bateau à vapeur anglais le Goliath sortit du port de Douvres, pour se rendre à l’extrémité de la jetée. On avait disposé au milieu du bateau, un immense treuil, autour duquel s’enroulait toute la longueur du fil métallique, recouvert de son fourreau de gutta-percha. Sur le bâtiment se trouvaient, M. Jacob Brett, MM. Wollaston et Crampton, ingénieurs chargés de l’exécution des appareils, MM. Francis Edwards, Reid et quelques autres savants ou principaux actionnaires de l’entreprise.

La première opération devait consister à amarrer solidement le fil conducteur sur la côte. La portion du fil destinée à reposer sur le sol, était contenue dans une enveloppe de plomb, de la longueur de 300 mètres, afin de la préserver du frottement contre le rivage.

Cette opération, c’est-à-dire la pose de la partie du conducteur qui devait reposer sur le rivage, étant terminée, et le bout solidement fixé sur la terre, le Goliath se dirigea vers le cap Gris-Nez. Au signal de laisser tomber, l’opération du dévidement et de la pose du fil commença (fig. 104). À mesure qu’on le déroulait du tambour placé sur le pont, le câble passait sur un rouleau de bois, à l’arrière du bâtiment. On le retenait de temps en temps, pour en lester les portions successivement immergées. À cet effet, on le chargeait de poids de plomb de 8 à 12 kilogrammes, destinés à l’entraîner au fond de la mer ; le nombre de ces poids était de vingt-quatre à quarante-huit, par lieue.

Les deux opérations du déroulement du fil et de son chargement, s’exécutèrent avec précision. Le Goliath était précédé d’un autre bateau à vapeur, le Widgeon, qui indiquait, par des bouées flottantes, la ligne à suivre. La profondeur de l’eau aux points choisis pour la submersion, variait de 10 à 75 mètres. Tout en se dévidant et allant se fixer ainsi sur le fond de la mer, le fil conducteur était entretenu en communication constante avec la station de Douvres, et servait à envoyer et à recevoir des dépêches, qui indiquaient les phases successives de la submersion.

Aux abords de la station de Douvres, se pressaient un nombre immense de curieux, avides de suivre, de minute en minute, la marche de l’opération. L’enthousiasme fut grand dans cette foule palpitante d’émotion et d’anxiété, lorsque, à 8 heures du soir, une dépêche télégraphique partie du cap Gris-Nez, sur la côte de France, vint annoncer à Douvres l’heureuse fin de ce travail.

Mais, hélas ! quelques heures après, une dépêche partie de Douvres, ne parvenait pas à sa destination ; le télégraphe restait muet, la dépêche s’était noyée dans le détroit.

On reconnut bientôt que le fil s’était brisé près des côtes de France. Là se trouvent des écueils et des rochers, constamment battus par les vagues. On avait cru que le tube de plomb qui enveloppait le fil, le préserverait des chocs résultant de l’action des lames contre les rochers situés près du rivage ; mais ce moyen de défense n’avait pas suffi.

On a donné une autre explication du fait de la rupture de ce conducteur. On a prétendu qu’un pêcheur, le prenant pour une algue gigantesque, le coupa, et porta triomphalement ce fragment à Boulogne, comme le précieux échantillon d’une plante marine des plus rares, à la tige pleine d’or !

Quelle que soit la cause de la rupture de ce fil, il est certain que les directeurs de l’entreprise n’attendaient pas de cette première tentative un résultat tout à fait satisfaisant ; ils la considéraient surtout comme propre à démontrer la possibilité de faire circuler un courant électrique dans un fil sous-marin d’une grande étendue.

Cet accident, qui tenait au défaut de résistance de la partie du conducteur destinée à reposer sur le rivage, compromit le succès de l’entreprise et amena la dissolution de la société formée par M. Jacob Brett.

Il fallait trouver un moyen plus efficace de protéger le fil sous-marin. M. Küper eut alors l’excellente idée d’entourer d’un cordage en fil de fer, le conducteur de cuivre enveloppé de gutta-percha.

Cette idée fut adoptée par M. Crampton, qui venait de former pour l’exécution du télégraphe sous-marin entre la France et l’Angleterre, une nouvelle compagnie, autorisée par charte royale, au capital de 2 500 000 francs. L’exécution en fut confiée à MM. Newall et Küper.

Ce nouveau câble, qui devait réunir à une résistance considérable assez de souplesse pour s’enrouler sans peine autour d’un vaste tambour, était ainsi composé. Quatre fils A (fig. 105) de la grosseur d’un fil de sonnette, ordinaire (1mm 1/2 de diamètre) contenus dans une gaîne de gutta-percha C, de 7 millimètres de diamètre, étaient entrelacés avec quatre cordes de chanvre D, et le tout était aggloméré par un mélange de goudron et de suif, de manière à former un cordon unique, d’environ 3 centimètres de diamètre. Une seconde corde de chanvre, E, pareille à la précédente, sauf l’absence des fils de cuivre, enveloppait la première. Enfin, pour préserver de rupture l’appareil intérieur, le tout était fortement serré au moyen de dix fils de fer galvanisés F, de 8 millimètres de diamètre. Ce système composait une sorte de câble métallique, souple et solide à la fois, de 32 millimètres de diamètre, comme le représentent les figures 105 et 106, et qui avait 10 lieues de long. Il avait été fabriqué en trois semaines, et coûta 375 000 francs, soit 9 fr. 375 par mètre ; son poids par kilomètre était de 4 400 kilogrammes. Nous pouvons ajouter que tous les câbles sous-marins qui ont été construits depuis cette époque ont été faits à l’imitation de celui de Douvres à Calais.

MM. Wollaston et Crampton, les deux ingénieurs chargés par la compagnie d’exécuter toutes les opérations relatives à l’installation du télégraphe sous-marin de Douvres à Calais, choisirent pour le point d’arrivée du fil sur la côte de la France, une dune située près du village de Sangatte, à une lieue et demie de Calais. Enfoui dans le sable à sa sortie de la mer, le conducteur cheminait sous terre jusqu’à la station de Calais.

Le point choisi sur la côte anglaise fut le cap Southerland, près de Douvres. Le bout du câble, enfermé dans un tuyau, descendait perpendiculairement sous le sol, par un puits creusé dans la falaise, et se dirigeait ensuite vers la mer, par un petit tunnel formant un angle droit avec le puits. Il s’avançait de cette manière, jusqu’à une assez grande distance dans la mer, bien préservé du choc des lames qui déferlent sur la plage.

Ces dispositions parfaitement entendues, faisaient présager le succès qui couronna l’entreprise.

Le 24 décembre 1851, ce câble fut enroulé dans la cale du bateau à vapeur le Blazer.

La figure 107 montre comment procédaient les matelots pour emmagasiner dans la cale du navire le câble tout entier, en le disposant en rouleaux superposés.

Le 25 décembre, au point du jour, commença l’opération du dévidement du conducteur, sous la direction de MM. Wollaston et Crampton.

La figure 108 montre le mode, fort simple, qui fut suivi pour jeter le conducteur à la mer. En sortant de la cale où nous l’avons vu tout à l’heure emmagasiné, ce fil passait entre deux poulies de bois, et un homme placé près de cette poulie veillait à ce que son passage se fît avec régularité entre ces deux poulies. Il faisait ensuite deux fois le tour d’une roue de bois de 10 mètres de hauteur, puis il sortait par l’arrière du navire, pour tomber à la mer.

Dans la soirée du même jour, le conducteur, dévidé tout entier, reposait sur le fond de la Manche.

Mais, l’opération terminée, on reconnut avec douleur que la longueur du fil avait été mal calculée, et que son extrémité s’arrêtait à près d’un kilomètre de la côte de France. La nuit arriva ; la mer était mauvaise, le câble exerçait sur le bateau à vapeur, une traction violente qui menaçait à chaque instant de le faire chavirer. Il fallut se décider à abandonner le fil à lui-même. On attacha donc une bouée à son extrémité, et on le laissa tomber, non sans appréhensions, au fond de la mer.

On prit sur-le-champ les dispositions nécessaires pour préparer en toute hâte un bout de câble provisoire. Ce câble supplémentaire ne fut terminé que le jour suivant. Tout faisait craindre que l’agitation de la mer et le choc des vagues contre le câble, abandonné deux jours au fond de la mer, n’eussent fait perdre le fruit de tant de travaux. Heureusement la bouée fut retrouvée à sa place, retenant encore parfaitement intacte l’extrémité du câble métallique. On hissa à bord ce bout libre.

Une dernière fois, on essaya de tirer sur le conducteur, de manière à le rapprocher des côtes de France. N’ayant rien pu obtenir par ce moyen, on se contenta d’attacher fortement au câble la corde provisoire préparée la veille ; c’était un petit câble enveloppé d’un mélange de goudron et de gutta-percha, et renfermant dans son intérieur quatre fils de cuivre, qui furent soudés aux fils du câble principal. On put ainsi atteindre le cap de Sangatte.

La plus grande profondeur rencontrée avait été de 54 mètres. La distance à parcourir était de 33 kilomètres. On avait immergé 40 kilomètres de câble, soit près du quart en plus de la distance réelle.

Aussitôt des dépêches furent échangées entre Calais et Douvres : les appareils transmirent les communications avec une entière facilité.

Pendant la semaine suivante, on s’occupa de fabriquer le bout de câble définitif, nécessaire pour compléter le conducteur : ce morceau supplémentaire fut substitué à la corde provisoire, et le 31 décembre 1851, s’effectua l’intéressante cérémonie de l’inauguration du télégraphe sous-marin.

Ce jour-là, le courant électrique, parti du rivage français, vint mettre le feu à un canon placé sur le rempart de Douvres. Une correspondance s’établit immédiatement entre la station anglaise et les bureaux du ministère de l’intérieur à Paris, et l’on célébra à Douvres, dans un banquet solennel, le succès de cette merveille de notre siècle.

La première dépêche électrique expédiée d’Angleterre à travers l’Océan, fut déposée entre les mains du Président de la République française.

Pendant près d’une année, les communications entre l’Angleterre et la France, se sont faites exclusivement de Douvres à Calais. Pour atteindre Londres ou Paris, les dépêches devaient passer de chaque station sous-marine à la ligne télégraphique aérienne de Douvres à Londres, ou de Calais à Paris. Le 1er novembre 1852, les stations intermédiaires de Douvres et de Calais furent supprimées, et le fil télégraphique, à l’aide de travaux nouveaux et de dispositions convenables, se trouva réuni à la ligne ordinaire du télégraphe, de manière à faire communiquer Londres et Paris sans aucune station intermédiaire sur la côte.

Aujourd’hui le télégraphe électrique fonctionne de Londres à Paris, à travers l’Océan, avec une facilité merveilleuse. Un courant incessant de pensées s’échange d’un pays à l’autre, et ce lien qui rattache les deux rivages, est comme une main fraternelle que se tendent deux peuples amis, à travers la mer qui les sépare.

CHAPITRE II

Une quantité considérable de câbles sous-marins existent aujourd’hui dans les deux mondes. Avant de parler de ces nouvelles lignes sous-marines, avant d’aller plus avant dans cet exposé, il nous paraît nécessaire d’expliquer, une fois pour toutes, la composition et les procédés de fabrication d’un câble sous-marin, ainsi que les moyens qui sont aujourd’hui en usage, pour le déposer au fond de la mer. Cet exposé général, où nous rassemblerons les connaissances acquises jusqu’à ce jour dans cet ordre de travaux, nous permettra d’abréger beaucoup, par la suite, nos récits et nos descriptions.

Fil conducteur. — Le cuivre, qui conduit l’électricité cinq à six fois mieux que le fer, est toujours le métal employé comme conducteur sous-marin. On fit d’abord usage d’un fil massif ; depuis, on a préféré obtenir la même section totale, en réunissant en tresse, ou toron, plusieurs fils de diamètre plus petit. La rupture d’un des fils par une cause quelconque, n’amène pas la cessation complète des communications. Un conducteur sous-marin se compose donc généralement de quatre à six fils de cuivre, tressés autour d’un septième.

Une machine composée d’un plateau circulaire, se mouvant horizontalement, sert à fabriquer le toron de cuivre. Des bobines enfilées dans des broches verticales, placées sur la circonférence du plateau, portent six des fils qui doivent composer ce toron. Le septième sort par un trou percé au centre du plateau, et reçoit successivement chacun des fils provenant des bobines. Ces fils sont dirigés par des guides, placés à des hauteurs différentes, et convenablement déterminées. On comprend que c’est de la différence de hauteur de chacun des guides, que dépend le pas de la spire formée autour du fil. Cette machine fabrique 250 à 300 mètres de câble par heure, en tenant compte des arrêts pour les soudures.

En parlant de la fabrication du câble transatlantique, nous donnerons le dessin de l’appareil qui sert à former ces tresses de fil de cuivre, et qui sert aussi à environner le câble, une fois prêt, de son armature de fils de fer.

Pour réunir les bouts des fils et en former un conducteur continu, on taille les extrémités en biseaux, puis on les juxtapose ; on rattache les deux bouts l’un à l’autre par deux ou trois tours de fils plus minces, et on soude le tout à l’argent. La jonction ainsi faite est aussi complète que possible, et elle n’offre qu’une très-petite résistance au courant électrique.

Il est important que les soudures des fils ne se trouvent pas toutes au même endroit, afin qu’elles ne produisent pas une augmentation d’épaisseur de l’âme du câble, qui nuirait à l’égale application de la couche isolante.

Malheureusement, le conducteur ainsi construit, a le défaut, par suite de la rupture, qui peut arriver, des petits fils intérieurs, de percer souvent la gaine isolante. Pour éviter cet inconvénient, on a employé dans quelques câbles, et notamment dans celui de la grande ligne des Indes, la disposition suivante : On a placé quatre petits fils dans un tube de cuivre creux, qui présente ainsi l’apparence d’un seul fil massif. La conductibilité d’un pareil conducteur, est, dit-on, beaucoup plus grande, et les inconvénients du toron, comme ceux du fil unique, sont ainsi évités.

Enveloppe isolante. — Pour former l’enveloppe isolante d’un câble sous-marin, on se servit d’abord, comme nous l’avons dit, du caoutchouc. Cette matière est extraite de divers arbres des régions tropicales, et principalement du Ficus elastica, qui croît dans le royaume d’Assam, et des Ficus redula et propoïdes, de l’île de Java. Le caoutchouc a un très-grand pouvoir isolateur, mais il s’altère à l’air, et se désagrège au sein de l’eau, douce ou salée. Ajoutons qu’il s’altère aussi et devient déliquescent et mou par le contact prolongé du cuivre. Il a donc fallu le rejeter de la fabrication des câbles sous-marins. On l’a remplacé par la gutta-percha.

Dans l’eau, la gutta-percha se conserve indéfiniment, comme l’a prouvé l’examen de tous les fragments de câbles, qui ont été relevés après un séjour de plusieurs années dans la mer. Elle n’absorbe l’eau que dans des proportions insignifiantes, qui n’enlèvent rien à son pouvoir isolateur. Ce pouvoir isolateur est encore augmenté par les pressions énormes que supporte le câble au fond de la mer, pressions qui ont pour effet de raffermir sa substance et de boucher ses petits pertuis.

La gutta-percha est donc avec raison la seule substance employée pour former l’enveloppe isolante des câbles sous-marins. Il importe seulement de la purifier avec le plus grand soin, et de l’appliquer en couches bien égales. En combinant dans diverses proportions, le caoutchouc, la gutta-percha et les résines, on a formé plusieurs mélanges, ou composés isolants, qui sont employés comme auxiliaires de la gutta-percha. Les principaux sont le mélange Chatterton et le composé de Wray.

Le mélange Chatterton dans lequel entre une petite quantité de sciure de bois, est très en vogue en Angleterre ; il alterne généralement avec les couches de gutta-percha. Le composé de Wray, formé d’une petite quantité de silice ou d’alumine et qui constitue une espèce de verre de caoutchouc, est un mélange très-isolant et difficilement fusible ; mais il est altéré par l’eau de la mer. On connaît encore les composés de Hughes, Radcliffe et Godefroy.

Revêtement extérieur. — L’enveloppe isolante serait endommagée par les causes les plus légères, si elle n’était pas suffisamment protégée contre l’action des causes extérieures. Le moyen de défense consiste à l’entourer de spires de fils de fer. Seulement il faut interposer entre l’âme du câble et l’armature protectrice, une matière suffisamment élastique, destinée à former une espèce de matelas entre ces deux parties. Le chanvre, et surtout le chanvre indien, sont les substances qui servent à composer ce matelas élastique. Dans les premiers temps, on goudronnait cette enveloppe, pour accroître l’isolement du câble ; mais on masquait ainsi les défauts de la texture du câble, pendant les expériences que l’on doit faire avant l’immersion, sur le câble tout fabriqué. On se borne aujourd’hui, à imprégner le chanvre d’une dissolution saline conservatrice, telle que le sulfate de cuivre.

Après ce revêtement élastique vient l’armature de fils de fer.

Pour former cette armature, destinée à donner de la résistance à l’ensemble, on emploie un plus ou moins grand nombre de fils de fer de diverses grosseurs. Ces fils sont roulés en spirale autour de l’âme du câble après avoir été préalablement zingués, pour les garantir de la rouille.

Cependant, malgré cette dernière précaution, l’armature des câbles sous-marins finissait par s’oxyder et se détériorer. Deux moyens furent essayés pour donner plus de résistance à l’armature, sans trop augmenter son diamètre, ni son poids spécifique. Le premier moyen consista à tresser en torons de petits fils de fer, et à enrouler ces torons autour du câble ; le deuxième, à envelopper de chanvre goudronné chacun des fils de fer composant l’armature. Nous verrons employer alternativement pour les câbles ces deux moyens, et nous en ferons connaître le résultat. L’important est que le câble soit assez souple pour pouvoir se prêter aux manœuvres et à l’enroulement sur des tambours à grands rayons.

La partie du câble qui touche le rivage, doit être défendue plus solidement que celle qui doit rester entièrement dans la mer. Pour le câble de côtes, les fils de fer de l’armature ont de 6 à 7 millimètres. On comprend, en effet, que cette partie étant exposée aux ancres des navires, aux courants et aux marées, qui provoquent des frottements contre les rochers, doive présenter une résistance plus grande que celle du reste du câble. Pour cette dernière partie, ou le câble proprement dit, il n’est pas nécessaire d’employer des fils aussi forts. Au delà de 20 mètres de profondeur les marées et les courants ne se font plus sentir. Tout ce qu’il faut craindre, ce sont les matières qui peuvent attaquer chimiquement le cuivre, et qui le détruiraient rapidement. Il faut aussi préserver le conducteur de l’introduction des animaux perforants et des dépôts de coquillages, qui sont un si grand obstacle au relèvement des câbles. Une couche de peinture, mêlée d’une matière toxique, a donné, dans ce but, de bons résultats, en Angleterre. Cette peinture est un composé de bleu de Prusse et de turbith minéral (sulfure de mercure). Sous l’influence de l’eau de mer, il se produit un chlorocyanure de mercure et de sodium, poison violent, qui écarte les petits animaux marins.

Pour appliquer l’armature métallique sur l’âme du câble, on opère comme quand on fabrique la tresse, ou toron, des fils du conducteur ; seulement on allonge le plus possible le pas de la spirale, de telle sorte que, pendant l’immersion, l’élasticité du fer n’amène pas la formation de bourrelets. On a même construit des câbles dans lesquels les fils étaient placés parallèlement dans le sens de la longueur du câble, afin d’éviter son allongement par la tension, la formation des nœuds, et une pression trop grande de la matière isolante pendant la pose.

Essai de la résistance du câble. — Le sol, au fond de la mer, présente les mêmes inégalités que sur terre. Il y a sous les Océans, comme à la surface du globe, de hautes montagnes et de profondes vallées. Souvent, la roche vient affleurer, et le câble est ainsi exposé à se heurter contre des corps très-durs. Enfin le conducteur déposé dans la mer n’épouse pas toujours exactement les formes du terrain ; souvent il demeure suspendu entre deux éminences, par-dessus une vallée sous-marine, comme sur un pont. Il est donc nécessaire de connaître le degré de résistance d’un câble après sa fabrication.

Ajoutons qu’en cas d’accident, on doit pouvoir arrêter le filage du câble, et même le relever. Alors la tension qu’il éprouve, par le fait de son propre poids, est considérable, et il importe qu’il puisse résister au poids d’une assez grande longueur de sa propre continuité. Tout câble doit pouvoir, sans se rompre, supporter son propre poids par les plus grandes profondeurs du trajet.

Lorsqu’un fil pesant, ou un câble, est suspendu verticalement, dans l’air ou dans l’eau, la partie supérieure, voisine du point de suspension, supporte le poids entier, qui dépend de sa longueur. Quand ce poids dépasse la limite de résistance du fil ou du câble, il y a rupture.

On nomme module de rupture la longueur qu’un câble télégraphique sous-marin peut supporter sans se rompre. On comprend que cette longueur diffère en raison de sa densité et de sa résistance. Le module d’immersion est la longueur que le câble peut supporter sans danger.

Le module de rupture d’un câble peut être facilement augmenté par l’addition de substances plus légères que l’eau, des plaques de liège, par exemple.

Pour faire l’essai de la résistance d’un câble à la rupture et de son allongement par les poids qu’il supporte, on se sert d’une machine qui a été imaginée par M. Siemens, et que représente la figure 109. À l’une des extrémités d’une poutre B, est fixée une plaque de tôle recourbée, A, munie d’un crochet, auquel on attache le câble à essayer. À l’autre extrémité, C, de cette poutre, est fixé le point d’appui d’un levier de fer recourbé, LCD, dont l’une des branches porte un plateau, D, et l’autre, un crochet, L, destiné à attacher le câble. Le bras du petit levier est dix fois plus court que celui du grand levier. Pour mesurer la résistance du câble, on place des poids dans le plateau D de cette espèce de bascule. On mesure l’allongement au moyen d’une échelle EE, disposée parallèlement au câble. À l’extrémité H, du câble, est fixé un cylindre, qui se meut en tournant quand le câble se tord ou se détord, devant la partie de l’échelle E, qui porte un cadran divisé.

Pour faire l’expérience, on commence par placer un petit poids dans le plateau D, afin de tendre le câble ; ensuite on ajuste l’échelle et l’on ajoute successivement les poids, en observant l’allongement sur l’échelle EE. D’après la proportion qui existe entre les deux bras de levier de cette balance romaine, les poids ajoutés représentent le dixième de l’effort supporté par le câble.

Quand le câble a résisté à cette épreuve, et qu’il jouit de la résistance jugée nécessaire, on l’emmagasine, pour le conserver jusqu’au moment de son immersion.

Comme la gutta-percha se conserve parfaitement dans l’eau, le meilleur moyen pour assurer la conservation du câble, c’est de le maintenir dans l’eau, comme un être aquatique. On le place donc, aussitôt après sa fabrication, dans des bassins remplis d’eau, avec l’attention de maintenir toujours la température du bassin à 30 degrés centigrades.

Quand on transporte un câble télégraphique dans des climats chauds, il faut veiller à ce que la température ne s’élève pas, dans la cale du navire, au delà de 30°. Comme les enroulements et déroulements successifs d’un câble, sont nuisibles, surtout quand les spires sont à courts rayons, il faut que les bassins pleins d’eau, dans lesquels on le conserve, soient assez vastes, et qu’ils laissent au milieu un espace vide aussi grand que possible pour faciliter son déroulement et son lovage, c’est-à-dire son enroulement en tours superposés quand il s’agira de le placer dans la cale du navire.

Nous ferons remarquer que l’isolement électrique d’un câble s’accroît toujours en mer profonde. Les grandes pressions de 300 à 400 atmosphères que le câble supporte alors, ont pour effet de boucher les fissures et pertuis qui peuvent exister dans l’enveloppe de gutta-percha.

Raccordements des deux parties du câble. — Presque toujours on embarque sur deux navires séparés, les deux portions qui composent un câble ; c’est-à-dire le câble côtier et le câble proprement dit. Il faut donc faire un raccordement au moment de la pose.

Pour exécuter ce raccordement on opère d’abord la jonction des deux conducteurs par une soudure, puis on recouvre cette soudure de gutta-percha, de chanvre, etc. On enlève alors quelques fils de l’armature du gros câble, que l’on remplace par des fils du petit câble, sur des longueurs variant entre 4, 6 et 8 mètres, et inversement pour le petit câble ; puis l’on entoure de ces petits fils la partie soudée.

Les épissures, ou raccordements, qui sont nécessaires par suite de la rupture d’un câble, se font de la même manière.

Procédé d’immersion. — Lorsque l’on immerge un câble entre deux points éloignés, le tracé, c’est-à-dire la route que doit suivre le bâtiment, pour dérouler le câble aux points qui ont été fixés comme trajet de la ligne télégraphique, est de la plus grande importance. Il faut choisir des points d’atterrissements tels qu’ils ne soient point sur le passage des navires, et que le câble puisse demeurer enfoncé dans le sable, où il sera préservé des ancres des vaisseaux et du frottement causé par l’agitation des vagues. Il faut encore éviter, dans les profondeurs de la mer, les fonds rocheux, ou ceux dont la composition chimique pourrait entraîner la destruction rapide de l’armature : c’est ce qui arrive dans le voisinage des sols volcaniques, qui laissent exhaler de l’hydrogène sulfuré. On aura donc procédé avant l’immersion, à des sondages attentifs, qui auront parfaitement renseigné sur la nature du fond de la mer, le long du tracé de la future ligne sous-marine.

Installation du câble à bord du navire. — Nous donnerons les détails de l’installation d’un câble à bord d’un navire, en parlant du câble transatlantique. Nous dirons seulement ici qu’on doit procéder avec beaucoup de soins à l’opération qui consiste à enrouler le câble dans la cale du navire. Chaque spire doit être maintenue par des courroies ou par des pièces de bois, qui seront enlevées au fur et à mesure que le câble sera jeté à la mer. Au moment de l’immersion, il se forme souvent des nœuds, quand le câble est immergé sans avoir été soumis à un déroulement préalable. Ces nœuds, ces coques, sont un grand embarras au moment de l’immersion.

Immersion. — Des hommes accroupis sur le câble, en saisissent chaque spire, et la laissent filer, en la retenant légèrement, pour la tendre ; pendant que d’autres enlèvent avec soin les amarres, ou arrêts, des tours suivants. De là, le câble s’engage dans un frein, qui le retient, en pressant d’une manière variable. Le câble passe ensuite sous le dynamomètre, c’est-à-dire sous un levier qui porte des poids, lesquels donnent la mesure de la masse totale de mouvement dont il est animé. Il s’enroule ensuite sur une ou plusieurs poulies fixées en dehors de l’arrière du navire, et enfin il tombe à la mer par l’arrière, à mesure que le navire s’avance. Un compteur, c’est-à-dire une petite roue munie d’une aiguille et d’un cadran, placé sur l’un des tambours, mesure la vitesse de déroulement.

Quand nous parlerons du câble de l’Algérie et du câble transatlantique, nous donnerons les figures de ces poulies de déroulement, freins et dynamomètres.

Par une mer peu profonde, et par un beau temps, l’immersion ne présente aucune difficulté. On pourrait, à la rigueur, abandonner le câble à lui-même : son poids suffirait pour son déroulement régulier, au fur et à mesure de la progression du navire. Mais dans des mers profondes, dont on ne connaît pas parfaitement le fond, le poids de la portion suspendue étant considérable, la manœuvre des freins est très-délicate. Les difficultés d’immersion s’accroissent encore quand la mer est mauvaise.

Pour qu’un câble sous-marin ait des chances de durée, il doit reposer sur le fond, et non sur des pointes de roches dominant des vallées sous-marines, où il serait soumis, par l’effet de son poids, à une tension continuelle. En combinant la vitesse du navire avec la résistance des freins, et en suivant soigneusement les variations du sol, — ce que l’on peut faire en considérant le profil du fond de la mer, qui est connu d’avance, — on peut arriver à poser le câble toujours sur le fond, et non entre deux éminences de rochers.

Il faut toujours prendre une longueur de câble bien supérieure à celle de la ligne. Cet excès de longueur varie de 25 à 50 pour 100.

Un navire doit toujours précéder celui qui dévide le câble, et lui tracer la route. Celui qui est porteur du câble, ne pourrait, en effet, se servir de sa boussole, à cause des déviations de l’aiguille aimantée, par l’effet attractif de la grande masse de fer dont il est chargé.

La tension du câble pendant l’immersion, est d’autant plus considérable que la vitesse du navire est plus grande. Aussi dans les mers profondes, où les tensions deviennent énormes, cette vitesse ne peut-elle dépasser certaines limites, sans amener la rupture du conducteur. D’un autre côté, la résistance qu’oppose l’appareil de déroulement, a pour effet de diminuer la dépense du câble. Or, d’après le résultat des calculs de M. Airy, cette dépense, pour une même résistance, est d’autant plus faible que le vaisseau marche plus vite. Il faut donc marcher à une vitesse moyenne (environ 6 nœuds), en réglant la résistance de manière que la dépense de câble ne dépasse pas sensiblement la longueur de chemin parcourue par le vaisseau. Si la tension venait à augmenter brusquement, il faudrait ouvrir les freins ; et au contraire, ralentir la marche du navire et serrer les freins si cet accroissement était progressif. L’appareil de dévidage du câble doit être d’une grande sensibilité, pour pouvoir se plier à ces indications et suivre les changements brusques de position du vaisseau par l’agitation des vagues.

Après cet exposé général, nous n’aurons plus à entrer dans des détails techniques particuliers, et nous pourrons raconter, sans interruption, les épisodes variés et les drames émouvants de la télégraphie sous-marine.

CHAPITRE III

Fig. 110. — Câble sous-marin entre Holyhead et Howth (grandeur naturelle).En 1852, un télégraphe sous-marin, semblable à celui de Douvres à Calais, fut posé entre l’Angleterre et l’Irlande, à travers le canal Saint-George, sur une distance supérieure à celle qui sépare Douvres de Calais. Le fil fut établi entre Holyhead (Angleterre) et Howth (sur la baie de Dublin). Il ne se composait point de quatre fils métalliques, comme celui de Douvres : il consistait en un seul fil de laiton, isolé au moyen de la gutta-percha, et recouvert d’une armature en fils de fer. La figure 110 représente ce câble sous-marin. M. Hatham, à Londres, fabriqua l’âme du câble, qui fut envoyée de là à Gateshead, sur la Tyne, chez M. Newall et Cie, où elle fut revêtue de son armature métallique, en un mois. Le câble terminé fut chargé sur vingt wagons, et envoyé à Mary, port où il fut embarqué sur la Britannia, pour être transporté à Holyhead.

Afin de le mettre à l’abri du contact des rochers et de l’agitation produite par la marée, on songea, pour la première fois, à recouvrir le câble sur chacun des deux rivages, d’une enveloppe de fils de fer, plus gros ; cette enveloppe se prolongeait jusqu’à une étendue considérable dans la mer. La figure 111 représente ce câble côtier.

C’est le 1er juin 1852 que la communication électrique fut complétée entre l’Angleterre et l’Irlande. On lisait dans le Morning Advertiser du 2 juin, l’article suivant :

« Le Britannia et le Prospero ont quitté, hier matin, Holyhead, à 4 heures ; le premier suivait le fil métallique avec une rapidité moyenne de deux lieues à l’heure, tandis que l’autre pilotait la marche. Le steamer ayant le câble à bord a atteint la chaussée est de Howth, peu après 8 heures du soir ; alors a été immédiatement effectuée la jonction avec la terre, et il y a eu sur-le-champ échange de messages entre Howth et Holyhead. Dès que le Britannia a eu atteint la côte d’Irlande, le fait a été communiqué à Holyhead. Alors le fil métallique a été appliqué à l’un des canons du navire, et la note transmise à Holyhead a reçu presque aussitôt une réponse par la détonation de l’un des canons du bâtiment. »

La profondeur rencontrée avait été de 70 brasses (127m,40) ; la longueur du câble posé fut de 103 kilomètres. Son poids total n’excédait pas 20 tonneaux.

On ignore la cause qui amena la rupture de ce conducteur. Il est certain seulement que trois jours après, il était hors de fonction. On suppose qu’il fut accroché par l’ancre d’un navire.

Le 9 octobre de la même année, MM. Newall et Cie s’embarquaient, avec un nouveau câble, pour tenter de relier l’Écosse et l’Irlande de Port-Patrick à Donaghadée, les deux points les plus rapprochés. Mais à 6 lieues et demie de la côte, il fut impossible de gouverner convenablement le vaisseau, assailli par un vent violent. Pour tenir contre la tourmente, il aurait fallu laisser perdre dans la mer une grande quantité de câble, et suivre ainsi les déviations du navire. M. Newall dut se résoudre à couper le câble, pour ne pas perdre le reste. Il était à 13 kilomètres de la côte, et avait encore à bord 14 kilomètres à dévider.

Le câble ainsi abandonné, fut relevé au mois de juin 1854, après deux ans de séjour dans l’eau. L’opération était difficile, car la profondeur de l’eau atteignait quelquefois 270 mètres. L’impétuosité des flots à ce point est considérable, leur mouvement est de 9 kilomètres 654 mètres à l’heure. On ne pouvait travailler que pendant la haute et basse mer ; aussi le relevage dura-t-il quatre jours. La machine à vapeur placée sur le pont du steamer était d’une grande puissance, car elle avait à déployer des efforts très-grands, surtout lorsque le câble était enfoncé dans le sable, ou recouvert de végétations marines et même de coquillages de tous genres.

Le câble fut retrouvé à peu près intact. Les parties qui avaient séjourné dans le sable, étaient en parfait état ; celles qui avaient été enfouies dans les détritus d’herbes marines, étaient légèrement rongées. L’isolement électrique était aussi complet qu’au moment de la pose.

Ce résultat était de la plus haute valeur : il donna aux hommes de l’art, la conviction certaine de la durée d’un conducteur sous-marin.

Quelque temps après, la compagnie établie à Londres pour l’exploitation de la télégraphie sous-marine (submarine Telegraph-Company) jeta un conducteur sous-marin entre l’Angleterre et la Belgique.

Ce câble, qui fut posé le 6 mars 1853, partait de Douvres, pour aboutir à Ostende. Il avait 112 kilomètres de long, et se composait de six fils conducteurs, entourés de gutta-percha, puis réunis par cette même matière, et protégés à l’extérieur, par une armature de douze fils de fer, ce qui lui donnait une force et un volume considérables.

La figure 112 représente ce câble, qui fut fabriqué en cent jours, et pesait 4418 kilogrammes par kilomètre (poids total : 500 tonneaux). Il coûta 825 000 francs. Il fallut soixante-dix heures pour le lover dans la cale du bâtiment, et dix-huit heures pour en opérer l’immersion.

Le 4 mai 1853, le William Stutt, capitaine Palmer, ancré devant Douvres, commença la pose, assisté des vaisseaux de la marine royale britannique, le Lézard et le Vivid.

Le capitaine Washington, de la marine royale, était chargé de tracer la route et de diriger l’expédition. Au point du jour, on retira de la cale du Stutt, environ 200 mètres de câble, qui furent portés à terre par des canots, et déposés dans une caverne, au pied de la falaise. Cette partie servit à établir, à l’aide d’appareils télégraphiques, une communication incessante entre la terre et le vaisseau.

À 6 heures le Stutt était pris à la remorque par le vapeur le Lord Warden. La pose s’effectua sans accidents. Quand on fut arrivé devant Middlekerke, sur la côte belge, un bateau, envoyé du rivage, prit à bord environ 500 mètres de câble remorqué ; ensuite par les canots des bâtiments anglais, on arriva à terre, et l’autre extrémité du câble fut fixée dans un poste de douaniers.

La dépêche suivante fut immédiatement transmise à Londres : Union de la Belgique et de l’Angleterre, à 1 heure 20 minutes de l’après-midi, le 6 mai 1853.

Rien de semblable n’avait été fait jusque-là, bien que l’extension de ces moyens de communication devînt tous les jours plus grande. (MM. Newall et Cie n’avaient pas fabriqué moins de 750 kilomètres de câble, pendant l’hiver de 1852 à 1853.)

À la suite de ce succès, on essaya de nouveau de relier l’Écosse à l’Irlande, aux mêmes points que l’année précédente. Le modèle de câble qui fut posé, ressemblait à celui de Belgique ; il fut exécuté en vingt-quatre jours et coûta 325 000 francs.

Une communication du même genre fut bientôt établie entre l’Angleterre et la Hollande. Le 2 juin 1853, le bateau à vapeur le Monarque, déposait le câble télégraphique qui, partant d’Oxfordness, sur la côte de Suffolk, en Angleterre, aboutit à Schevening, en Hollande.

Ce câble avait une longueur de 190 kilomètres. Il a cela de particulier que le câble côtier est formé de sept câbles tordus ensemble. La figure 114 représente le câble proprement dit. Le câble côtier résulte de l’assemblage de sept de ces conducteurs.

À ce câble côtier, faisons-le remarquer, on a attaché quatre câbles de mer profonde ; ils sont placés à une lieue de distance les uns des autres. Leurs extrémités seulement viennent se rattacher au câble côtier. On pourra, quand cela sera nécessaire, placer les trois autres câbles, pour faire autant de lignes distinctes et séparées.

En 1853 on construisit en Angleterre, un câble pour le gouvernement danois. Il fut placé entre Nyborg et Korsoe (île Seeland) pour relier cette île à Copenhague. Ce câble devait être très-résistant, car il se trouve placé sur le passage d’un grand nombre de vaisseaux.

En octobre 1853, on posait au travers du Rhin, à Worms, 350 mètres d’un câble, dont la construction présentait ceci de particulier, que son armature se composait de dix-neuf fils de fer, de 7 millimètres. Pour protéger ce câble contre les galets et les ancres, on le recouvrit de tubes de fer, de 20 centimètres de longueur, composés de deux parties se joignant à vis. Ces tubes sont emboîtés l’un dans l’autre, et peuvent tourner l’un sur l’autre de manière à présenter une carapace continue, mais formée d’anneaux mobiles.

Ce câble est encore aujourd’hui en bon état.

D’autres lignes furent immergées à l’embouchure des rivières, en Angleterre, la Tay et le Forth ; nous les passerons sous silence.

Aux États-Unis, on hésita longtemps à essayer les câbles sub-aqueux. La nation américaine, habituée pourtant à donner le signal des grandes applications de la science, sans s’inquiéter des risques d’un échec, se tenait ici en arrière du mouvement. Les physiciens des États-Unis mettaient en doute la possibilité de faire circuler efficacement sous l’eau, un courant électrique. Quand il s’agissait de faire franchir à une ligne télégraphique, des rivières ou de grands fleuves, on faisait usage de mâts très-élevés, sur lesquels le fil était suspendu. Pour traverser l’Ohio, sans que le fil baignât dans le fleuve, il avait fallu donner aux mâts plantés sur les rives, une élévation de près de 100 mètres.

Mais les orages et les coups de vent étaient, pour ces immenses perches, des causes de prompte destruction. M. Shaffner, directeur des télégraphes de ce pays, eut alors l’idée d’employer des fils immergés et isolés par une couche de gutta-percha. Mais des courants d’eau aussi rapides et aussi chargés de sable que ceux de l’Ohio et du Mississipi, détruisaient rapidement cette enveloppe. Il arrivait aussi que des arbres, déracinés par des ouragans, descendaient le cours du fleuve, draguant son lit avec leurs racines, et s’accrochant au câble. La tension devenait excessive par l’action du courant sur la surface considérable que présentaient les arbres arrêtés par le fil, lequel se trouvait bientôt rompu.

Il fallait donc donner aux câbles destinés à être immergés dans les fleuves de l’Amérique, une résistance toute particulière. Voici comment M. Shaffner les construisit, pour assurer leur durée.

A (fig. 115) représente le conducteur électrique, formé d’un fil fer de 3mm,6 étiré avec le plus grand soin, et d’une résistance d’environ 600 kilogrammes. B est le revêtement de gutta-percha, composé de trois couches soigneusement fabriquées, C trois couches d’un mélange dit d’Osnaburg, additionné d’une composition de goudron, résine et suif. D est l’armature de fil de fer no 10 ; E est un fil no 12, roulé en spirale sur toute la longueur.

Plusieurs câbles de ce genre ont été posés, aux États-Unis, soit dans les fleuves et les rivières, soit dans les baies et détroits.

La fabrication des câbles est loin de se faire en Amérique comme en Europe et particulièrement en Angleterre, où les machines consacrées à cette fabrication ne laissent rien à désirer. Dans les provinces de l’Ouest surtout, on n’a pas toujours des ateliers ; aussi ces câbles se fabriquent-ils en pleine forêt, avec la terre pour plancher, pour toit le ciel, et l’horizon pour limiter la vue. Un crampon de fer enfoncé dans un arbre, soutient l’âme du câble. Des hommes sont occupés à placer les fils de fer autour du câble et à les serrer. À mesure que l’on enroule les spires de fil de fer, on recule le cerceau qui maintient écartés et dans leur position respective, les fils de fer de l’enveloppe extérieure. Enfin on enroule le câble terminé autour d’un tambour, et ce tambour, ou bobine, est placé dans la barque qui doit servir à opérer l’immersion du conducteur.

La figure 113 représente la pose d’un câble au fond et au travers d’une rivière. Lorsqu’on peut se procurer un petit bateau à vapeur pour remorquer le bateau qui porte le câble, l’opération est plus sûre et plus prompte ; car plus est rapide la traversée du bateau, moins il y a de pertes de fil par l’entraînement du courant.

M. Shaffner décrit, dans son ouvrage, les impressions qu’il ressentit, lorsqu’il opéra la pose du câble dans le Merrimac. C’était dans l’obscurité de la nuit : les étoiles brillaient au ciel, et leur douce clarté illuminait seule cette scène émouvante.

« Dans le silence de la nuit, dit-il, entourés d’une forêt profonde, effrayante, que le pied de l’homme avait rarement foulée, nous étions occupés à préparer une voie à un messager qui, porté par une étincelle, devait être le premier à voir le soleil à l’orient et le dernier à le saluer au couchant ; qui, dans un instant, porterait des nouvelles du Nord cerclé de glaces, au Sud, dans les régions du vert palmier et du magnolia aux fleurs éclatantes. Notre couche était la terre, piédestal de Dieu ; le feuillage des forêts nous garantissait de la rosée du ciel. Nous nous endormions au chant du grillon, au cri de la chouette et aux rugissements de la panthère. Le temps ne peut guère effacer de l’esprit le souvenir de pareilles scènes. L’éternité seule a le pouvoir de les effacer[2]. »

CHAPITRE IV

Revenons à l’ancien continent. La guerre de Crimée ayant rendu nécessaire la pose d’un câble sous-marin à travers la mer Noire, les gouvernements anglais et ottoman chargèrent MM. Newall et Cie de sa construction.

Le câble fut placé le 13 avril 1854. Reliant la Turquie avec la Crimée, il partait de Varna, pour aboutir au camp des alliés, devant Sébastopol, à Balaclava. Un autre reliait Varna à Constantinople. L’Europe se trouvait ainsi en relation presque instantanée avec le théâtre de la guerre.

Ce câble n’avait qu’un fil conducteur ; sa longueur était de 845 kilomètres, son poids de 800 tonnes.

Malgré l’immense étendue de ce conducteur et les difficultés de la navigation sur la mer Noire, l’exécution des travaux ne rencontra aucun obstacle. Quelques jours suffirent pour terminer la pose, qui fut opérée par MM. Newall.

Le télégraphe électrique de la mer Noire fonctionna sans interruption, avec le plus complet succès, jusqu’à la prise de Sébastopol. Après la conclusion de la paix avec la Russie, la ligne fut supprimée.

Pendant cette même année le Danemark et la Suède furent reliés par un câble immergé dans le détroit du Sund. L’armature de ce câble est extrêmement résistante.

Nous avons à parler maintenant des diverses tentatives qui ont été faites pour relier, par un télégraphe sous-marin, la France et le continent européen à l’Afrique française. Commencée en 1854, arrêtée par deux insuccès en 1855 et 1856, cette belle ligne sous-marine fut menée à bonne fin au mois de septembre 1857. Mais peu après, la rupture du conducteur nécessitait une reprise de travaux, qui ne furent malheureusement pas couronnés de succès. Quelques détails sur les diverses phases des opérations accomplies ou essayées dans ces circonstances, ne seront pas de trop ici.

Quand il fut question, pour la première fois, de relier électriquement l’Algérie au continent européen, deux plans furent proposés au gouvernement. Une compagnie française offrait d’établir la ligne télégraphique en traversant l’Espagne, de manière à diminuer autant que possible, l’étendue du câble sous-marin. Le fil partant de Perpignan, aurait suivi le littoral méditerranéen de l’Espagne, jusqu’à la ville d’Almeria. Arrivé à ce point du midi de l’Espagne, il aurait plongé dans la Méditerranée, pour aboutir à Oran. Le fil sous-marin aurait présenté, dans ce cas, une longueur de 140 kilomètres (35 lieues de terre). D’un autre côté, une compagnie anglaise, sous la direction de M. John Watkins Brett, proposait de passer par la côte d’Italie, la Sardaigne et la Corse, pour aboutir à la côte de Tunis. Cet itinéraire exigeait deux lignes sous-marines d’une longueur inusitée, mais il avait cet avantage, pour l’Angleterre, de permettre de pousser ultérieurement la ligne télégraphique le long du littoral de l’Afrique et de l’Asie, de manière à atteindre jusqu’aux possessions anglaises dans les Indes orientales.

Une loi promulguée le 10 juin 1853, accorda la préférence au projet de la compagnie anglaise. Voici donc quel fut le trajet adopté pour la ligne télégraphique sous-marine, destinée à relier avec l’Afrique le continent européen.

Partie de Douvres, la ligne télégraphique sous-marine aboutit à Ostende, en mettant à profit le télégraphe sous-marin établi entre ces deux villes. Arrivé en Belgique, il traverse ce pays et atteint Cologne, d’où il descend, le long des possessions allemandes, de Cologne à Carlsruhe et Bâle. La Suisse et les États sardes sont ensuite traversés ; le fil télégraphique descend de Chambéry à Turin, et de Turin au port de la Spezzia, situé, au midi de Gênes, en face de la pointe septentrionale de la Corse. C’est en ce point que le fil s’enfonce dans la mer, pour aller se fixer au cap Corse. L’île de Corse est traversée, du nord au sud, par une ligne de télégraphie terrestre. Le détroit de Bonifacio, qui sépare la Corse de la Sardaigne, est franchi ensuite, au moyen d’un câble sous-marin. La Sardaigne franchie, le fil descend de nouveau dans la Méditerranée ; il part du cap Teulada, pour aborder à la côte d’Afrique entre la ville de Bone et la frontière de Tunis.

L’étendue totale de la partie sous-marine de cette ligne était de 449 kilomètres (112 lieues terrestres).

La première partie de cette ligne sous-marine fut exécutée au mois de juillet 1854. Des câbles télégraphiques furent déposés, à cette époque, dans la Méditerranée, reliant la Spezzia avec la Corse, et la Corse avec la Sardaigne ; de telle sorte qu’il ne restait plus qu’à continuer la ligne sous-marine de la Sardaigne au littoral de l’Afrique.

Cette opération présenta assez d’intérêt pour que nous en rappelions ici les détails.

Dès le commencement du mois de mai 1854, les deux conducteurs se trouvaient prêts : ils avaient été construits dans les ateliers de M. John Watkins Brett, à Greenwich.

Le câble de 1854 (fig. 117) était composé de six fils de cuivre, réunis de la manière suivante : les six fils de cuivre étaient, chacun, enveloppés dans une gaîne de gutta-percha ; puis, tous les six étaient fortement unis en faisceau par un assemblage de cordages et de goudron, de façon à former un premier câble ; venait par là-dessus un faisceau de douze tiges de fer cerclées autour du câble. L’ensemble de ce système présentait un diamètre d’environ 3 centimètres. La longueur totale du conducteur était d’environ quarante-cinq lieues, d’une seule pièce, et pesait 5 000 kilogrammes, ou 5 tonnes, par kilomètre.

Le bâtiment à vapeur Harbinger, fut frété pour transporter cet immense conducteur sur la côte d’Italie et procéder aux travaux de la pose du fil entre le Piémont et la Corse. Ce navire allait partir lorsque le gouvernement anglais le mit en réquisition pour un transport de troupes en Orient. Il fallut donc en chercher un autre. L’arrimage d’un câble de plus de quarante lieues de longueur et d’un poids de plus de 800 tonnes, rendait assez difficile le choix du navire ; on ne put en trouver un qu’au commencement de juin : c’était le Persian. En raison du poids de son chargement, ce steamer ne put prendre de charbon que pour la traversée jusqu’à Gibraltar. On mit à la voile avec le câble électrique enroulé autour d’un immense treuil, installé sur le pont.

Mais après une courte traversée, le Persian, atteint par le gros temps, fut obligé de relâcher à Plymouth ; et pour réparer ses avaries, il dut s’alléger de soixante kilomètres de câble. On ne pouvait songer à se procurer un autre bâtiment, car les transports pour la guerre d’Orient absorbaient en ce moment tous les navires convenables. On se borna donc à réparer le Persian, qui, complétement remis en état, repartit le 18 juin, renouvela à Gibraltar sa provision de charbon, et arriva le 18 juillet à Gênes. Le même jour, il touchait au cap de la Spezzia, point de départ du télégraphe sous-marin du Piémont au cap Corse.

Le 21 juillet, à 3 heures et demie, le câble fut déposé à terre, au cap Santa-Croce ; et tout aussitôt commença l’opération de la pose du fil, qui fut continuée par le Persian jusqu’à 8 heures et demie du soir. Le travail fut suspendu pendant la nuit : le bâtiment n’avait alors pour toute ancre de retenue que le câble électrique.

Le dévidement et la pose du fil furent repris le lendemain matin, à 8 heures, À midi, 30 kilomètres étaient placés ; à 4 heures du soir, la sonde indiquait une profondeur de deux cent trente brasses (460 mètres). Mais en ce moment, le câble se précipita avec une telle vitesse que c’était à peine si les hommes employés à ce travail, pouvaient parvenir à l’arrêter ; on y réussit cependant, et on l’arrêta dans des poulies. On fut obligé de couper la partie du câble endommagée par ces accidents, et de réunir ensuite les deux bouts. Trente-six heures furent employées à cette opération.

Le 23, on se disposa à reprendre la pose du fil ; la sonde indiquait une profondeur de plus de six cents mètres.

Les sondages pratiqués quelques mois auparavant, sur cette partie du trajet du câble télégraphique, n’avaient point accusé l’existence de cette vallée sous-marine, qui surpassait de deux cents mètres les plus grandes profondeurs que les ingénieurs avaient signalées entre le Piémont et la Corse ; elle dépassait aussi de beaucoup les profondeurs que l’on avait rencontrées dans l’établissement du télégraphe sous-marin entre Douvres et Calais, comme entre l’Angleterre et la Belgique. Aussi tout le monde était-il convaincu, à bord du Persian, que le câble allait se briser sous l’énorme pression qu’il aurait à supporter dans les couches d’eau voisines du sol. Les officiers de la marine sarde, qui prenaient part à cette grande opération, conseillaient de faire un détour de huit milles, pour aller chercher les îles de Gorgona et de Carpuja, où la mer n’a qu’une profondeur de deux cents mètres ; il était à craindre, si l’on persistait à continuer l’opération, de voir le câble électrique se briser.

Ce parti était sans doute le plus prudent ; cependant M. Brett ne jugea pas à propos de l’adopter. Il fit comprendre, avec beaucoup de raison, que le moment était venu de décider, une fois pour toutes, une question capitale pour la télégraphie sous-marine. En effet, la ligne que l’on s’occupait d’établir, ne devait point s’arrêter à la Corse ; elle ne représentait que le début de la ligne grandiose qui, s’élançant de la Corse à la Sardaigne et de la Sardaigne à l’Afrique, ne devait se terminer qu’au fond des Indes. On aurait à rencontrer, dans ce long parcours, des mers dont la profondeur serait plus considérable encore, et il était bon de constater tout de suite si l’opération était possible.

On se mit donc résolûment à l’œuvre, et le câble fut abandonné à son poids.

Il parut d’abord descendre sur la pente d’une montagne sous-marine, jusqu’à une profondeur de trois cent soixante à quatre cents mètres ; ensuite, on crut sentir qu’il se trouvait tout à coup sur le bord d’un précipice, dont le fond n’était pas à moins de sept cents mètres, profondeur qui excédait de plus de cent mètres celle que les cartes indiquaient sur la route suivie jusque-là. Le câble se précipita alors avec une rapidité effrayante, non sans faire courir des dangers et occasionner de graves avaries au navire ; s’il n’eût pas été construit avec une solidité parfaite, sa rupture était inévitable. On finit cependant par rencontrer le fond, et la nuit fut employée à réparer les avaries occasionnées au bâtiment par cette opération dangereuse. Le câble fixé au fond de la mer servait seul d’ancre de retenue, et certes, jamais ancre d’une telle longueur n’avait servi à aucun navire, depuis l’époque où le premier navigateur au cœur armé d’un triple acier osa, selon le poëte, braver les dangers de l’élément perfide.

Deux jours après, la pose était terminée : le 25 juillet, le câble électrique était attaché au cap Corse, à la hauteur de la tour d’Aguelto.

Ainsi, tout allait bien de ce côté, et pour continuer l’entreprise heureusement commencée, il fallait s’occuper de la ligne de télégraphie terrestre qui devait traverser la Corse, pour faire suite à ce premier conducteur. Mais, en arrivant en Corse, M. Brett y trouva les ingénieurs et ouvriers de la ligne terrestre, atteints de la malaria, qui envahit chaque été ce pays. Les quatre cinquièmes des ouvriers avaient succombé, et M. Deschanel, l’ingénieur en chef, avait été une des premières victimes. Tous les travaux étaient suspendus ; on ne put les reprendre et les terminer qu’au bout d’un mois. Cependant, le 26 août, la ligne terrestre de la Corse, construite enfin, put commencer à fonctionner.

Le 29, à 4 heures et demie du matin, le Persian procéda à la pose du fil électrique dans le détroit de Bonifacio, entre la Sardaigne et la Corse. À 10 heures du soir, l’opération était terminée, et le Persian, ayant définitivement accompli sa tâche, reprenait la route de Gênes, pour rentrer ensuite à Liverpool.

La pose de la seconde partie du câble sous-marin de l’Algérie présenta beaucoup plus de difficultés que la première, en raison de la grande distance à franchir, de la profondeur de la mer et des brusques inégalités du fond. Deux tentatives faites en 1855 et 1856, échouèrent complétement.

Le 25 septembre 1855 l’aviso français, le Tartare, aidé du bâtiment anglais, le Result, commença l’opération qui consistait à déposer le câble de Cagliari à Bone ; mais le 26 celui-ci se rompit, par suite de sa trop grande vitesse de déroulement, provenant de l’existence d’une profonde vallée sous-marine.

Un insuccès analogue fut le résultat de la seconde tentative faite en 1856, pour la pose du câble télégraphique de la Sardaigne à la côte d’Afrique. Commencée le 7 août, par le Dutchman, navire à vapeur anglais et le Tartare, de la marine impériale française, cette opération se termina le 15, par la perte du câble. Des courants avaient fait dévier le bâtiment dans sa marche, et le conducteur arrivé près du terme du voyage, ne se trouva pas assez long pour atteindre le rivage de l’Afrique. Pendant que l’aviso le Tartare s’empressait, à toute vapeur, d’aller prendre à Alger, les chalands ou bouées, nécessaires pour retenir le bout libre du câble, la mer, devenue très-forte, brisa et emporta le câble.

Une troisième tentative fut faite en 1857, et comme nous allons le voir, elle se termina plus heureusement.

Au lieu de dérouler le câble conducteur, en partant de la Sardaigne, comme on l’avait fait dans les deux premiers essais, on choisit cette fois, la côte d’Afrique pour point de départ. Le câble qui avait été perdu en 1856 était, avons-nous dit, du poids de 5 tonnes par kilomètre ; on réduisit ce poids à 4 tonnes par kilomètre, ce qui, joint au perfectionnement qui avait été apporté au mécanisme destiné à opérer l’immersion et à l’habileté avec laquelle les manœuvres furent exécutées, facilita considérablement la tâche des opérateurs.

Ce câble est composé de quatre fils conducteurs. Chaque conducteur est formé d’une petite corde de quatre fils de cuivre, enroulés en spirale, et enveloppés de gutta-percha. Ils sont ensuite entourés d’une corde de chanvre et de dix-huit fils de fer de 3 millimètres. Dans la partie côtière de ce câble, ces dix-huit fils de fer sont remplacés par douze fils plus gros (de 5 millimètres de diamètre). La figure 118 représente, de grandeur naturelle, le câble côtier et le câble de fond.

Des difficultés importantes existaient sur le trajet de cette longue ligne sous-marine, car les travaux d’exploration et de sondage faits par M. Delamarche, ingénieur hydrographe, avec un navire français, avaient démontré que le lit de la Méditerranée présente, sur cette distance de 250 kilomètres, comparativement courte, des profondeurs et de brusques inégalités aussi considérables que les vallées sous-marines les plus basses et les plus escarpées que l’on rencontre dans l’océan Atlantique. Pendant plus de la moitié du trajet, la profondeur de l’eau est de 3 200 à 4 000 mètres, et sur l’autre moitié, le lit de la mer s’élève brusquement de 200 à 400 mètres. Le fond de la Méditerranée est formé d’ailleurs, d’un calcaire coquillier tendre, qui ressemble à celui de la Manche, entre Douvres et Calais, et qui constitue une surface excellente pour recevoir et conserver le câble électrique.

Les opérations commencèrent le 1er septembre 1857. MM. Newall dirigeaient les manœuvres. Parmi les membres de l’expédition, chargés d’assister et de concourir aux travaux, étaient M. Bonelli, directeur des télégraphes des États sardes, M. Siemens, directeur des télégraphes de la Prusse ; M. Brainville, représentant de l’administration télégraphique française, et M. John Watkins Brett, concessionnaire de la ligne.

Le câble fut immergé entre le cap Garde près de Bone (Algérie) et le cap Teulada, en Sardaigne. Nous emprunterons au savant Traité de télégraphie électrique de M. Blavier, la description des manœuvres qui furent accomplies pour l’immersion de ce conducteur.

« Le câble était enroulé sous le pont dans un manchon en bois cylindrique A (fig. 120) autour d’un cône dont la partie supérieure était libre. Quatre cercles en fer, maintenus par des cordes dans une position horizontale, forçaient le câble à se dérouler régulièrement et empêchaient les nœuds de se produire. Les deux inférieurs étaient abaissés au fur et à mesure que la hauteur du cylindre de câble diminuait par le déroulement, de manière que le dernier fût toujours à une faible distance de la corde métallique pour ne permettre qu’un soulèvement partiel et successif des grandes spires extrêmes. En sortant du cercle de fer, le câble passait dans un anneau et remontait verticalement pour s’engager dans la gorge d’une pièce de fonte B placée sur la dunette du navire, et suivait une gouttière triangulaire en fer D soutenue par des pièces de bois.

Au sortir de ce conduit, le câble passait dans le vide laissé par deux roues à gorges superposées, M, glissait entre deux pièces de bois N recouvertes de tôle et liées par une charnière, où il pouvait être fortement serré au moyen d’un bras de levier adapté à la pièce de bois supérieure, et enfin s’engageait dans une gorge conique G, qui le forçait à s’appuyer sur le bord extérieur d’un grand tambour R sur lequel il s’enroulait sept fois. Un couteau en fer fixé aux montants empêchait la superposition des tours.

Le frein a se composait d’une forte bande de tôle de 0m,10 de largeur, enveloppant la circonférence du tambour, sur laquelle elle pouvait être serrée au moyen d’un bras en fer communiquant le mouvement à un levier coudé.

Au sortir de la roue, le câble passait dans une gorge en fonte S, placée à l’arrière du tambour, et tombait à la mer.

Le dynamomètre, destiné à donner une mesure de la tension du câble, qui fut installé seulement au dernier moment, était formé d’une pièce pesante, H, mobile autour d’un axe et s’appuyant sur le câble par l’intermédiaire d’une poulie à gorge. Ce poids additionnel faisait fléchir le câble entre le tambour et la poulie extrême, et par la flèche, on pouvait déduire la tension au moyen du calcul, ou de quelques expériences préalables.

Une caisse à eau P, placée au-dessus du tambour et alimentée par une pompe, arrosait constamment le tambour, pour l’empêcher de s’échauffer par le frottement.

L’extrémité du câble fut amenée à terre et fortement attachée à la côte (au cap de Garde près Bone) au moyen d’un fort poteau solidement fixé sur le rivage et autour duquel le câble fut enroulé plusieurs fois.

L’immersion, commencée le 7 septembre 1857, à 8 heures du soir, par un très-beau temps, fut terminée le lendemain à 10 heures du soir ; on était encore à 20 kilomètres de terre environ, et il ne restait plus de câble ; la profondeur n’était que de 80 brasses ; on souda provisoirement un bout de petit câble qui, un mois après, fut remplacé par un câble de même modèle que celui de la ligne.

Pendant l’immersion, on dut s’arrêter deux ou trois fois, pour parer à la rupture de fils de l’enveloppe extérieure. Le câble, filait avec une vitesse bien supérieure à celle du navire La longueur immergée surpassait d’environ 40 pour 100 l’espace parcouru par le vaisseau. Cette rapidité d’immersion détermina même les ingénieurs à changer de route, pour atteindre plus rapidement les faibles profondeurs, et à forcer la marche du navire, qui dépassa 6 nœuds[3]. »

Il convient d’ajouter que ce câble ne fonctionna jamais bien : au bout de deux ans, il était paralysé. On parvint à le relever sur une certaine longueur, mais il se brisa, et l’opération fut abandonnée. La partie retirée de l’eau était en fort mauvais état. Nous verrons plus loin comment a été établie, en désespoir de cause, la communication télégraphique entre la France et l’Algérie.

CHAPITRE V

En 1855, l’Italie et la Sicile furent reliées par un conducteur électrique.

Dans cette même année, une compagnie ayant à sa tête un physicien anglais, M. Gisborne, essayait de réunir l’île de Terre-Neuve au continent américain, à travers le golfe Saint-Laurent.

L’opération, commencée en août 1855, fut arrêtée par une tempête si violente qu’il était de toute nécessité de couper le câble ou de perdre le bâtiment avec l’équipage. On avait, du reste, filé une quantité trop grande de câble, et il n’en restait pas suffisamment pour gagner la côte, bien qu’on eût changé de route, et qu’on se dirigeât sur l’île de Saint-Paul. La compagnie éprouva donc une perte sérieuse.

En 1856, l’épreuve fut tentée de nouveau, et cette fois, elle réussit parfaitement. Le conducteur ne différait du premier qu’en ce qu’il était plus léger. On parvint à relier le cap Ray, de l’île de Terre-Neuve, à l’île du prince Édouard, à la province du Nouveau-Brunswick et à l’île du cap Breton. Le nouveau monde semblait essayer de se rapprocher de l’ancien continent. Déjà quelques velléités se produisaient de faire l’essai d’un câble qui pourrait traverser l’Océan tout entier, de l’Amérique à l’Angleterre, mais le moment n’était pas encore venu pour cette grande merveille de notre temps.

Revenons donc en Europe.

En 1856, un conducteur électrique fut posé dans le lac de Constance (Allemagne et Suisse), entre Friederichshaven et Romanbhorn. Il avait été fabriqué par MM. Felten et Guillaume, dans leur usine de Cologne. Sa longueur était de 12 000 mètres et il avait coûté 20 000 fr. La figure 121 donne une coupe de ce câble.

| Fig. 121. — Câble du lac de Constance. | Fig. 122. — Câble du lac des quatre Cantons. |

La figure 122 représente un autre câble qui fut posé dans le lac des quatre Cantons, en Suisse, de Fluelen à Bauen (6 kilomètres). Il diffère de ceux que l’on construit habituellement, en ce que son conducteur est en fer et son armature composée de deux rubans de fer roulés en spirale. Il avait coûté 10 000 fr. La plus grande profondeur du lac fut trouvée de 227 mètres.

Dès les premiers temps, l’isolement de ce câble était imparfait ; mais on parvint à réparer ce défaut par un moyen qui mérite d’être signalé. On fit passer à travers le câble un courant d’électricité positive très-fort ; le fer fut oxydé, et il se produisit une croûte d’oxyde de fer isolante. C’était jouer gros jeu, mais l’événement donna raison à cette expérience hardie.

Les figures 123 et 124 représentent la coupe des modèles de câbles employés en Russie. La figure 124 particulièrement, représente le câble qui a été immergé de Saint-Pétersbourg à Cronstadt.

On parvint, à cette époque, à relier l’île de Malte et celle de Corfou avec la Sardaigne. MM. Newall avaient construit et posèrent ce câble comme nous allons le dire.

Le bateau à vapeur l’Elbe arriva à Cagliari (Sardaigne) le 10 novembre 1857, ayant à bord 1 200 kilomètres de câble. Le Desperate avait fait les sondages et le Blazer guidait la marche.

Le 13 novembre, la flottille mit à la voile pour Sainte-Éliza, à quelques kilomètres sud de Cagliari. On procéda à l’atterrissement, et le 14 la pose commençait.

Le 15, une violente tempête assaillit le navire ; à minuit elle devint si violente, que les vagues balayaient à chaque instant le pont. Le navire filait toujours, mais irrégulièrement. Le 16, à 11 heures, pendant que le navire luttait contre les vagues, une lame violente le jeta de côté, et embrouilla le lovage du câble.

Le 17, l’île de Gozo qui touche à celle de Malte, était en vue, et bientôt après, la flottille entrait dans la baie de Saint-Georges, au nord de La Valette (île de Malte). La pose du fil avait pris soixante-douze heures ; on en avait filé 600 kilomètres.

De Malte à Corfou, la pose fut différée, à cause du mauvais temps. Pour ne pas avoir le vent debout, on décida de commencer la pose de Corfou en se dirigeant sur Malte.

Le 1er décembre, le Desperate et le Blazer étaient rendus à Corfou et l’immersion commença. Le Desperate traçait la route et le Blazer servait de remorqueur. Le temps était beau, et par conséquent le succès presque assuré. On avait franchi, le 3 décembre, la plus grande profondeur (2 600 mètres), et le 4 à midi, tout le câble était immergé sans accident. On avait déroulé 650 kilomètres de fil en soixante-douze heures.