Les Merveilles de la science/La Pisciculture

Si quelques personnes pouvaient mettre en doute les transformations prodigieuses que l’application des découvertes scientifiques réserve à l’avenir des sociétés, il suffirait, pour rectifier leur opinion sur ce point, de mettre sous leurs yeux les résultats de l’industrie nouvelle, désignée sous le nom, étrange et bien justifié, de Pisciculture. Provoquer la naissance, le développement et l’entretien de myriades de poissons alimentaires, repeupler les eaux de nos rivières et de nos fleuves, jeter dans ces cours d’eau, dans les lacs salés et jusque dans les mers, une semence animale, comme le laboureur répand le grain sur la terre féconde, et de nos propres mains distribuer la vie, comme le Prométhée antique ; créer ainsi une branche nouvelle du revenu public, mais surtout offrir à l’alimentation des ressources jusqu’à ce moment imprévues, en apportant sur nos marchés un aliment substantiel et sain, qui, exploité avec le temps sur une échelle convenable, pourra venir efficacement en aide à la subsistance des classes laborieuses : tel est le but de cette admirable industrie.

Lorsqu’en 1848 un de nos plus savants naturalistes, M. de Quatrefages, dans une lettre adressée à l’Académie des sciences de Paris, vint rappeler que la science possédait depuis longtemps les moyens de provoquer l’éclosion artificielle des poissons dans le sein des eaux, cette assertion ne trouva qu’incrédulité. Aujourd’hui, grâce à la persévérance de nos savants et au concours de l’État, la pisciculture, tant fluviatile que maritime, constitue une industrie en pleine exploitation, et ses résultats ont de quoi étonner ceux-là mêmes qui, au début, avaient le mieux auguré de ses succès.

Nous disons que l’art de faire naître et de multiplier à volonté les poissons de rivière, était connu depuis de longues années. En effet, les Chinois avaient fait usage de moyens artificiels permettant d’atteindre ce résultat. Par le prodigieux degré de perfection apporté à leurs viviers, les Romains s’étaient presque approchés de cet art. En Italie, la multiplication artificielle des poissons de l’Adriatique était réalisée depuis des siècles dans la lagune de Comacchio, près de Venise, et celle des huîtres se pratiquait dans le lac Fusaro, aux environs de Naples, depuis un temps assez reculé. Bien plus, la pisciculture avait été mise en pratique, au quinzième siècle, par un moine nommé dom Pinchon. Des procédés tout semblables à ceux de dom Pinchon furent minutieusement décrits, au dix-huitième siècle, par un naturaliste allemand, nommé Jacobi. Cette méthode avait été consignée par lui dans divers recueils académiques.

Cependant, en dépit de tant de travaux, la fécondation artificielle des poissons était demeurée jusqu’à nos jours inconnue, ou du moins singulièrement délaissée du monde savant. Aussi la surprise fut-elle grande lorsqu’on apprit, en 1848, que dans une des vallées les plus reculées des Vosges, deux simples pêcheurs avaient découvert, après de longues années d’expériences et de patients efforts, un procédé certain et facile pour multiplier à volonté, au milieu des eaux, quelques espèces de poissons de rivière.

La connaissance de ce fait produisit en France une vive impression, et nos savants, piqués au jeu, s’empressèrent d’aborder l’étude approfondie de la fécondation artificielle. M. Coste, qui occupait au Collége de France la place de professeur d’embryogénie, était, pour ainsi dire, naturellement désigné pour ce genre d’études. Ce naturaliste éminent se montra à la hauteur de ce que l’on attendait de ses talents et de son activité. Il se dévoua, avec un zèle sans bornes, au perfectionnement de la méthode nouvelle. On peut dire que M. Coste créa presque tout dans cet art à peine dans son enfance, et que c’est aux efforts du professeur du Collége de France que la société moderne a dû l’une des plus brillantes conquêtes de la science et de l’art sur la nature obéissante.

Ce tableau sommaire ne contient que les traits épars de l’origine, de la découverte et des perfectionnements de la pisciculture. Nous allons traiter, avec quelques détails, cette intéressante question, en examinant d’abord l’état de la pisciculture chez les Chinois, chez les Romains et dans les temps modernes ; en passant ensuite en revue les progrès faits au siècle dernier, et surtout dans notre siècle, par la pisciculture. Dans une série d’autres chapitres, nous ferons connaître les procédés qui sont aujourd’hui employés, pour appliquer, avec le plus d’avantages possible, la méthode de fécondation artificielle à la multiplication des poissons ou des mollusques, tant dans les eaux douces que dans l’eau de la mer.

CHAPITRE PREMIER

Les premiers essais de fécondation artificielle, ou pour mieux dire les frayères artificielles, sont dus aux Chinois. Bien que l’on manque de données positives sur l’époque à laquelle les Chinois commencèrent ces pratiques, il est présumable qu’elles remontent à une très-haute antiquité.

Voici comment on opère en Chine, d’après les missionnaires qui ont les premiers décrit les usages et les mœurs des habitants de ce mystérieux empire. À l’époque de la remonte, une multitude innombrable de saumons, de truites et d’esturgeons, affluent dans la rivière du Kiang-si et dans les autres fleuves, et même jusque dans les fossés communiquant avec ces cours d’eau qu’on creuse au milieu des champs de riz. Alors les mandarins font placer dans les rivières et les fleuves, des perches, des planches, des claies, qui sont autant de frayères artificielles, sur lesquelles les poissons déposent leurs œufs. On récolte ces œufs, et on les livre au commerce ; ou bien on les transporte dans les eaux qu’on veut empoissonner.

Le P. Jean-Baptiste Duhalde, jésuite, a, le premier, donné quelques détails sur la manière dont se fait ce commerce chez les Chinois. Nous allons citer le passage du récit dans lequel ce véridique auteur rend compte des moyens employés dans le Céleste Empire, pour se procurer, à peu de frais et en abondance, une denrée qui entre pour une très-large part dans l’alimentation du peuple.

« Dans le grand fleuve Yang-tse-Kiang, dit le P. Duhalde, non loin de la ville Kieou-King-fou, de la province de Kiang-si, en certains temps de l’année, il s’assemble un nombre prodigieux de barques pour y acheter des semences de poisson. Vers le mois de mai, les gens du pays barrent le fleuve en différents endroits avec des nattes et des claies dans une étendue d’environ neuf ou dix lieues et laissent seulement autant d’espace qu’il faut pour le passage des barques ; la semence du poisson s’arrête à ces claies ; ils savent la distinguer à l’œil où d’autres personnes n’aperçoivent rien dans l’eau ; ils puisent de cette eau mêlée de semence et en remplissent plusieurs vases pour la vendre, ce qui fait que dans ce temps-là, quantité de marchands viennent avec des barques pour l’acheter et la transporter dans diverses provinces, en ayant soin de l’agiter de temps en temps. Ils se relèvent les uns les autres pour cette opération. Cette eau se vend par mesures à tous ceux qui ont des viviers et des étangs domestiques. Au bout de quelques jours on aperçoit dans l’eau des semences semblables à de petits tas d’œufs de poisson, sans qu’on puisse encore démêler quelle est leur espèce ; ce n’est qu’avec le temps qu’on la distingue. Le gain va souvent au centuple de la dépense, car le peuple se nourrit en grande partie de poissons. »

La pisciculture, telle que les Chinois l’ont pratiquée, consistait donc seulement dans la récolte des œufs sur des corps étrangers, c’est-à-dire dans les frayères artificielles, et dans le transport de ces œufs. Mais ces peuples ne connurent pas la fécondation artificielle proprement dite, qui est une découverte relativement moderne.

En fut-il de même chez les Romains ?

Les Romains avaient pour le poisson, une prédilection toute particulière. À Rome, le luxe des festins consistait en poissons ; et ce luxe entraînait les dépenses les plus exorbitantes. Un certain Asturius Celer paya 8 000 sesterces un seul Muge. Calliodore vendit un de ses esclaves 13 000 écus, et de ce prix acheta un Barbeau du poids de quatre livres, afin de bien souper une fois en sa vie. Martial lui lança, à cette occasion, cette apostrophe indignée : « Misérable, ce n’est pas un poisson, c’est un homme, oui, c’est un homme que tu dévores. »

L’ichthyophagie était poussée à ce point de raffinement chez les Romains, qu’un convive, de peur de surprise, voulait voir vivant le poisson qu’il allait manger, quelques instants après, au festin qui lui était offert. Il se présentait donc chez son amphitryon, une heure avant le dîner, afin d’assister à la mort du Rouget (Mullus barbatus), On amenait le poisson, au moyen de petites rigoles pleines d’eau, jusque dans la salle du repas, et chacun voulait délecter ses yeux des ravissants changements de couleur que le Rouget présente au moment de son agonie, c’est-à-dire quand on le retire de l’eau.

On lit dans Sénèque :

« Le palais de nos gourmands est devenu si délicat, qu’ils ne peuvent goûter d’un poisson s’ils ne l’ont vu nager et palpiter au milieu du festin. On disait naguère : « Rien de plus beau qu’un Rouget de rocher ! » on dit aujourd’hui : « Rien de plus beau qu’un Rouget expirant. » Nul des convives n’assiste au chevet d’un ami mourant ; la dernière heure d’un frère, d’un proche, est solitaire ; mais on court, on s’empresse autour d’un Rouget expirant. »

L’Esturgeon, le Labrax, le Scare, la Murène, le Turbot, l’Alose, l’Anguille, la Dorade, firent successivement les délices des gourmets romains ; leur goût culinaire était, d’ailleurs, fort exigeant. Un esturgeon pris dans le Tibre était tenu en souverain mépris ; il fallait le rapporter des affluents de la mer Noire. Un Labrax n’était estimé qu’autant qu’il avait été pêche dans les eaux du Tibre : les Turbots devaient venir d’Ancône, les Scares de la mer Carpathienne, les Dorades de Corinthe, les Lamproies du fond des mers de la Sicile. Quant au cuisinier qui préparait le poisson, il devait être un grand artiste. Selon Pline, il était évalué au prix d’un triomphe. Les sauces auxquelles on accommodait le poisson étaient fort chères : c’était l’Alec, que l’on préparait en faisant dissoudre lentement l’anchois dans la saumure jusqu’à le réduire en une masse boueuse à moitié putréfiée ; c’était le Garum, mot par lequel on désignait une saumure tirée exclusivement du maquereau d’Espagne[1]. On préparait ces diverses sauces dans des vases d’argent, richement ciselés, ou dans des poissonnières d’or, incrustées de pierres précieuses.

Mais c’est surtout dans l’établissement et l’entretien de leurs viviers que les riches romains étalèrent un luxe effréné, et se livrèrent à des prodigalités inouïes, Licinius Muréna, Quintus Hortensius, Lucius Philippus, construisirent d’immenses bassins, où ils placèrent les espèces les plus recherchées. Lucullus, qui possédait à Tusculum, une délicieuse villa, avait fait creuser de larges tranchées, et de véritables canaux, qui conduisaient dans ses viviers l’eau de la mer. Des ruisseaux d’eau douce débouchant dans ces canaux, y entretenaient une eau pure et courante. Il arrivait dès lors que certaines espèces de poissons de mer, qui remontent les fleuves et les rivières à l’époque du frai, entraient dans ces canaux et y déposaient leur frai, provisions culinaires d’une richesse immense.

Ce n’est pas tout, au moment où les poissons captifs voulaient retourner à la mer, des vannes placées à l’entrée des canaux leur fermaient le passage, et les poissons demeuraient captifs dans les viviers du riche patricien de Rome.

Ce même Lucullus, nouveau Xerxès (selon l’expression de Pompée, que Pline nous a conservée), fit pratiquer une tranchée dans toute l’épaisseur d’une montagne, aux environs de Pouzzoles, pour introduire l’eau de la mer dans ses viviers. Il retenait ainsi les poissons qui s’introduisaient dans cette anse artificielle, au moment du frai, et il s’assurait par conséquent toute la génération de ces phalanges captives.

Varron nous apprend que les patriciens romains divisaient leurs piscines en divers compartiments, où étaient parquées des espèces différentes de poissons. Ces espèces étaient apportées de distances quelquefois extraordinaires, de la Sicile, de la Grèce, de l’Espagne, et même de la Bretagne. Optatus Elipertius, commandant de la flotte de Claude, apporta de la mer Carpathienne une grande quantité de Scares, poissons jusqu’alors inconnus à Rome. Il les répandit le long des côtes de la Campanie, et pendant cinq ans, pour laisser à ces nouveaux et précieux habitants de la Méditerranée, le temps de multiplier, il fit surveiller les filets des pêcheurs, afin que les Scares qui s’y prendraient fussent rendus à la mer.

La nourriture des poissons qui peuplaient ces bassins, entraînait des frais immenses. D’après Varron, Hirrius dépensait un revenu de 12 millions de sesterces pour l’entretien de ses viviers.

Aux temps dégénérés de l’Empire, on vit faire de véritables folies à l’occasion des Murènes. On consacrait des sommes énormes à l’entretien des viviers qui renfermaient ces espèces d’Anguilles. Elles s’étaient tellement multipliées dans les piscines, que César, à l’occasion d’un de ses triomphes, distribua six mille Murènes à ses amis.

Licinius Crassus était célèbre à Rome, par la richesse de ses viviers de Murènes. Elles obéissaient, dit-on, à sa voix, et quand il les appelait, elles s’élançaient vers lui, pour recevoir de sa main leur nourriture. Ce même Licinius Crassus et Quintus Hortensius, autre riche patricien de Rome, pleuraient la perte de leurs Murènes, lorsqu’elles mouraient dans leurs viviers.

Personne n’ignore que, poussant jusqu’à la plus indigne cruauté le désir de satisfaire la passion d’une gourmandise raffinée, Vadius Pollion, riche affranchi romain, l’un des favoris d’Auguste, faisait jeter des esclaves dans son vivier, pour les faire servir à la nourriture des Murènes, d’après ce préjugé que les Murènes nourries de chair humaine étaient un mets divin.

Un jour, comme Pollion recevait à dîner l’empereur Auguste, un pauvre esclave qui le servait eut le malheur de briser un vase précieux. Aussitôt Pollion ordonna qu’on le jetât aux Murènes. Mais l’empereur donna la liberté à l’esclave ; et pour manifester à Pollion l’indignation qu’il ressentait de sa conduite, il fit briser tous les vases précieux que le riche affranchi avait réunis dans sa maison.

Les folies qu’entraînait la passion des viviers chez les patriciens de Rome, ruinèrent des familles entières et appauvrirent les côtes de la Méditerranée, au point que Juvénal se plaignait qu’on ne donnât plus aux poissons de la mer Tyrrhénienne le temps de grandir.

Les soins extraordinaires que les riches et inutiles voluptueux de ce temps apportaient à la conservation et à la multiplication des poissons dans leurs viviers, ont-ils contribué en quelque chose à la découverte de la pisciculture ? On l’a cru pendant quelque temps. Sur l’autorité d’un savant archéologue, M. Dureau de la Malle, on a dit que la fécondation artificielle était en usage chez les Romains, et que même ils avaient obtenu des métis de poissons. Mais quand on a relu avec attention le texte de Varron et de Columelle, on s’est assuré que rien n’indique que les Romains aient eu connaissance du procédé de la fécondation artificielle. Voici ce que dit Columelle dans son ouvrage :

« Les descendants de Romulus et de Numa, tout rustiques qu’ils étaient, avaient fort à cœur de se procurer dans leur métairie une sorte d’abondance, en tout genre, pareille à celle qui règne parmi les habitants de la ville ; aussi ne se contentaient-ils pas de peupler de poisson les viviers qu’ils avaient construits à cet effet mais ils portaient la prévoyance jusqu’à remplir les lacs formés par la nature elle-même de la semence de poisson de mer qu’ils y jetaient. C’est ainsi que le lac Vélinus et le Sabatinus, aussi bien que le Vulsinensis et le Ciminus, ont fini par donner en abondance non-seulement des loups marins et des dorades, mais encore de toutes les autres espèces de poissons qui ont pu s’accoutumer à l’eau douce[2]. »

Ainsi les Romains ont repeuplé des viviers et même des lacs, en y transportant de la semence de poisson, sans doute au moyen de frayères artificielles, comme le faisaient depuis longtemps les Chinois. Ils ont introduit la Dorade dans des étangs particuliers, et l’ont nourrie avec des coquillages placés dans ces étangs. Mais il y a loin de là aux procédés de fécondation artificielle inaugurés au dix-huitième siècle et si merveilleusement perfectionnés de nos jours.

CHAPITRE II

Non loin de Naples, entre le rivage de Pouzzoles et les ruines de l’antique cité de Cumes, on voit encore les restes d’un ancien lac, le lac Lucrin, l’Averne des poëtes, lieu terrible et solitaire que la superstition des anciens avait rendu sacré. Les patriciens romains, attirés par la pureté du ciel, l’azur de la mer, et peut-être par la présence des sources d’eaux minérales chaudes, sulfureuses, alumineuses et nitreuses, élevèrent des villas splendides autour du golfe de Baïes, et vinrent y promener leurs ennuis et leur mollesse. Sergius Orata, homme élégant et riche spéculateur, organisa dans le lac Lucrin des parcs d’huîtres, qui mirent à la mode, en Italie, ce mets délicat. Il fit venir des huîtres de Brindes et les conserva dans les eaux salées du lac Lucrin. Il sut persuader à tout le monde que les huîtres contractaient, par leur séjour dans les eaux de ce lac, une saveur qui les rendait meilleures que celles que l’on allait recueillir en d’autres contrées.

Les Romains prirent goût aux huîtres du lac Lucrin, et le parc de Sergius Orata acquit, en peu de temps, une grande renommée.

On a découvert des monuments historiques qui prouvent que cette pratique remonte bien au delà du siècle d’Auguste, c’est-à-dire, comme Pline l’avance, jusqu’au temps de l’orateur Crassus, avant la guerre des Marses (150 ans avant J.-C.) « Du temps de l’orateur Crassus, avant la guerre des Marses, dit Pline, Sergius Orata trouva à Baïes, l’art d’entretenir les huîtres vivantes »[3].

Ces monuments sont deux vases funéraires en verre, qui ont été découverts, l’un dans la Pouille, l’autre dans les environs de Rome. Comme on le voit d’après le dessin qui accompagne ces lignes (fig. 529), et qui a été publié par M. Coste dans son beau Voyage d’exploration sur le littoral de la France et de l’Italie, leur forme est celle d’une bouteille antique, à ventre large, à goulot allongé. Sur la paroi extérieure se voient des dessins en perspective, dans lesquels, malgré leur représentation grossière, on reconnaît des viviers attenants à des édifices, et communiquant avec la mer par des arcades. On lit sur le vase trouvé dans la province de la Pouille les mots Stagnum Palatium (nom de la villa que possédait Néron sur les bords du lac Lucrin) et Ostrearia. Celui qui a été trouvé à Rome, porte les mots suivants, écrits au-dessus des objets dessinés : Stagnum Neronis, Ostrearia, Stagnum, Silva, Baiæ. Ce qui signifie que la perspective figurée a été tirée des édifices et des lieux de la plage de Pouzzoles et de Baïes.

Quoi qu’il en soit, l’industrie de Sergius Orata, dans le lac Lucrin, fut pour lui la source d’immenses bénéfices. Ce n’était pas, en effet, pour son plaisir, mais pour le gain, que Sergius se livrait à cette entreprise industrielle. « Nec gulæ causâ, sed avaritiæ, » ajoute Pline dans le passage de son Histoire naturelle que nous avons cité plus haut. Le degré de perfection auquel sa manufacture d’huîtres était arrivée, était tellement célèbre en Italie, que les contemporains de Sergius disaient de lui, que si on l’empêchait d’élever des huîtres dans le lac Lucrin, il saurait bien en faire pousser sur les toits !

Le lac Lucrin n’existe plus. Le 29 septembre 1538, un tremblement de terre, phénomène fréquent dans ces lieux volcaniques, voisins des Champs phlégréens et de la solfatare de Pouzzoles, supprima la plus grande partie du lac. La plaine située entre le lac d’Averne et le Monte Barbaro, s’éleva peu à peu, et un volcan surgit, qui combla la plus grande partie du lac Lucrin, et mit à sa place le Monte Nuovo.

De ce lac, si célèbre au temps des Romains, il ne reste aujourd’hui qu’un petit étang, qui est séparé de la mer par un exhaussement du rivage.

« Ce n’est maintenant, écrivait au siècle dernier le président de Brosses, qu’un mauvais margouillis bourbeux. Ces huîtres précieuses du grand-père de Catilina, qui adoucissent à nos yeux l’horreur des forfaits de son petit-fils, sont métamorphosées en malheureuses anguilles qui sautent dans la vase. Une vilaine montagne de cendres, de charbon et de pierres ponces, qui, en 1538, s’avisa de sortir de terre, tout en une nuit, comme un champignon, a réduit ce pauvre lac dans le triste état que je vous raconte[4]. »

Mais l’industrie que Sergius Orata avait fondée, n’a pas péri avec le lac Lucrin. Elle a été transportée à peu de distance de cet emplacement.

Non loin du cap Misène, se trouve un étang salé, d’environ deux mètres de profondeur. C’est aujourd’hui le lac Fusaro, c’était l’Achéron de Virgile. C’est là que fut transportée l’industrie de la multiplication des huîtres, qui, avant la catastrophe géologique de 1538, s’était exercée dans le lac Lucrin, d’après la méthode de Sergius Orata.

Le lac Fusaro avait, dans l’antiquité, un fort mauvais renom. Virgile en a fait l’Achéron mythologique, bien que le paysage n’ait rien de la tristesse et de la désolation que comporte le séjour des morts. C’est un étang salé, ombragé d’une ceinture d’arbres magnifiques. Il a une lieue de circonférence, et une profondeur d’un à deux mètres, dans sa plus grande étendue. Son fond boueux est noirâtre, comme toutes les terres de cette région volcanique.

Comment les habitants des rives de ce lac l’ont-ils transformé en une fabrique d’huîtres ? C’est ce qu’il faut expliquer.

Les causes qui empêchent la facile reproduction des huîtres, sont les conditions défavorables que le naissain rencontre dans le sein libre de la mer, à savoir : les courants qui entraînent au loin le jeune alevin ; — l’absence de corps solides auxquels il puisse s’accrocher, pour y trouver un refuge ; — les animaux destructeurs qui en font leur proie. Les habitants des rives du lac Fusaro ont annulé toutes ces influences contraires, en emmagasinant dans ce lac, voisin de la mer, des huîtres prêtes à jeter leur frai, en retenant ces jeunes générations captives dans ce vaste bassin, et les préservant enfin des causes diverses de destruction qu’elles trouveraient dans la mer.

Sur le fond du lac et dans tout son pourtour, les riverains du Fusaro ont construit çà et là, avec des pierres jetées en tas, des rochers artificiels, assez élevés pour être à l’abri des dépôts de vase et de limon. Sur ces rochers, ils déposent des huîtres recueillies dans le golfe de Tarente.

Chaque rocher est environné d’une ceinture de pieux assez rapprochés, et s’élevant un peu au-dessus de la surface de l’eau (fig. 530). D’autres pieux sont distribués par longues files et sont reliés entre eux par une corde. À cette corde sont suspendus des fagots de menu bois (fig. 531).

À l’époque du frai, les huîtres déposées sur les rochers artificiels, et qui ont vécu comme en pleine mer, laissent échapper des myriades de germes. Les fascines et les fagots suspendus aux pieux arrêtent, au passage, cette poussière propagatrice, en lui présentant des surfaces sur lesquelles elles peut s’attacher, de même qu’un essaim d’abeilles s’attache aux arbustes qu’il rencontre dans son vol.

Sur ces supports, les jeunes huîtres se développent dans d’excellentes conditions de repos, de température et de lumière. Lorsque la saison de la pêche est arrivée, les propriétaires des bancs artificiels retirent du lac les pieux et les fagots qui entourent les bancs. Ils en détachent les huîtres dont la taille paraît suffisante pour les besoins du marché ; puis ils remettent en place les pieux, avec les huîtres jugées trop petites pour être conservées. Celles qu’on a respectées continuent leur développement, et les vides occasionnés par la récolte sont bientôt occupés par de nouveaux sujets.

On renferme dans des paniers d’osier le produit de la pêche, et on le dépose, en attendant la vente, dans une réserve, ou parc. Ce parc est établi au bord du lac même, et construit avec des pilotis, qui supportent un plancher à claire-voie, armé de crochets. À ces crochets sont suspendus les paniers remplis d’huîtres encore vivantes. Ce sont ces huîtres que l’on sert aux touristes venus en excursion à cette manufacture de chair vivante.

La figure 534 représente la réserve ou parc de dépôt, établi en pleine eau, précédé d’un hangar destiné à recevoir les instruments d’exploitation. L’enceinte de perches du côté droit a été en partie supprimée pour montrer la disposition du plancher et les paniers d’huîtres qui y sont suspendus.

Les paniers dans lesquels sont conservées les huîtres vivantes, et qui sont suspendus à ces pilastres, sont représentés ici (fig. 532).

L’industrie de la multiplication artificielle des huîtres, qui fut établie, pendant le seizième siècle, au lac Fusaro, est encore en vigueur aujourd’hui. Il n’est pas de touriste faisant le voyage de Naples qui n’aille visiter le lac Fusaro, voisin des ruines de Cumes et du lac de Baïes. C’est une des plus intéressantes stations de l’admirable journée que le voyageur consacre à voir les environs de Pouzzoles, à deux lieues de Naples. Au mois de février 1865, nous avons parcouru ces rivages célèbres. Nous nous sommes assis aux bords de ce lac historique, et nous avons goûté aux curieux produits de cette manufacture d’êtres vivants, dont l’origine remonte à l’époque romaine.

CHAPITRE III

L’usage des viviers pour élever le poisson destiné à la table, passa des Romains aux différents peuples qu’ils soumirent à leur puissance. Avec l’Empire, la culture des eaux cessa, et ne se releva plus qu’au Moyen-Âge. Mais elle acquit alors une importance sérieuse. On considérait le poisson comme plus nécessaire que le gibier, parce qu’il y avait cent quatre-vingt-dix jours d’abstinence de viande par année. La règle des couvents autorisait l’usage du poisson et interdisait celui de la viande. Les ordres monastiques durent donc s’occuper plus spécialement de la création des étangs.

« Les croisades, dit Vallot dans son Ichthyologie, ayant dépeuplé les campagnes, enlevé les bras à l’agriculture, les riches propriétaires ou les barons virent une partie de leurs champs incultes ; pour se dédommager, à l’imitation des moines, ils établirent des étangs, en grande partie par la puissance féodale. Ce genre d’exploitation ayant réussi, par suite de la consommation abondante de poissons, éveilla la cupidité ou l’industrie, et les étangs se multiplièrent. La livre de poisson en valait alors 8 à 10 de blé, 15 à 20 d’avoine, et 2 à 3 de viande[5]. »

Une culture des étangs ou des lagunes, qui remonte à la fin du Moyen-Âge, et qui existe encore de nos jours, a longtemps excité l’étonnement des naturalistes. Nous voulons parler de l’industrie qui s’exerce à Comacchio.

La lagune de Comacchio, qui s’étend près de la mer Adriatique, a été transformée, depuis un temps fort reculé, en une véritable fabrique de substance alimentaire, par de pauvres pêcheurs, qui faisaient de la pisciculture sans le savoir. Nous allons essayer de donner une idée de cette industrie, et de montrer comment, grâce à leur expérience séculaire, les pêcheurs et les habitants de Comacchio sont parvenus à transformer ce rivage en un véritable et inépuisable appareil d’exploitation de matières alimentaires.

La lagune de Comacchio est située sur les bords de l’Adriatique, entre l’embouchure du Pô et le territoire de Ravenne, à 44 kilomètres de Ferrare. Elle a 140 milles de circonférence, et se partage en quarante bassins, entourés de digues, qui communiquent plus ou moins directement, avec les eaux de la mer.

Les pêcheurs de Comacchio conçurent sans doute l’idée de leur industrie en découvrant l’habitude propre à certaines espèces de poissons, de remonter les cours d’eau, peu de temps après leur naissance, puis de regagner la mer quand ils sont adultes. Au mois de février, au mois d’avril, d’innombrables légions d’anguilles et autres poissons, cheminent contre les courants qui descendent de la lagune, et quittent spontanément les eaux des rivières limitrophes pour entrer dans ces bassins. Pour laisser passer la montée, les pêcheurs de Comacchio ouvrent les écluses qui ferment ordinairement les communications de la lagune avec deux branches du Pô, le Reno et le Volano, et laissent tous les passages libres jusqu’à la fin d’avril. Pour s’assurer si la montée est abondante ou médiocre, les pêcheurs font descendre des fascines au fond des cours d’eau, et, les remontant de temps en temps, ils jugent par le nombre de jeunes poissons qui y demeurent attachés, de la richesse des bataillons qui viennent envahir ces parages.

Au bout de deux ou trois mois, ce phénomène extraordinaire de la montée a cessé. Alors les pêcheurs abaissent les écluses, et la lagune est convertie en un bassin parfaitement clos. Là vivent alors et grandissent tous les poissons retenus prisonniers : les Soles, qui, couchées sur la vase, font la chasse aux vers et aux insectes ; — les Muges, qui poursuivent activement les animaux plus faibles qu’eux, mais qui se nourrissent surtout de plantes marines ou des matières organiques qui les couvrent ; — les Anguilles, qui creusent sous la vase de petits canaux à deux ouvertures, dont l’une laisse passer la tête et l’autre la queue de l’animal ; enfin les Acquadelles, poissons nains, qui forment dans la lagune des bancs immenses, auxquels les Anguilles font une guerre acharnée.

Tous ces divers poissons se trouvent si bien dans l’enclos de la lagune, qu’ils ne semblent pas s’apercevoir de leur captivité, et ne cherchent réellement à sortir de leur prison qu’à l’âge adulte.

Alors le même instinct qui les avait poussés à se réfugier dans ces bassins, les suscite à les abandonner. C’est dans les mois d’octobre, novembre et décembre, à la faveur des nuits les plus sombres, que les émigrations commencent. C’est alors aussi que le moment des pêches est venu. Et comme on va le voir, ce sont des pêches miraculeuses, comme celle de l’Écriture. Après avoir semé, ces laboureurs des eaux vont récolter.

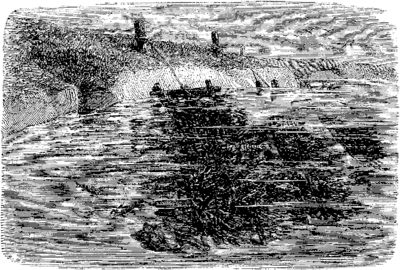

L’ouverture de la pêche dans la lagune est un grand événement pour la ville de Comacchio. Les pêcheurs adressent des prières à saint Gratien, le patron de la colonie ; un prêtre bénit les champs d’exploitation. On ouvre les écluses, pour que les eaux de l’Adriatique puissent pénétrer librement jusque dans les bassins. Comme le niveau des eaux a baissé dans la lagune pendant les chaleurs de l’été, et que, par conséquent, leur degré de salure s’est élevé, les poissons, surpris et charmés par ces courants d’eau fraîche et nouvelle, se mettent aussitôt à remonter ces courants, qui les guident vers l’Adriatique. Mais toutes les issues des bassins sont garnies d’un appareil de pêche aussi simple qu’ingénieux, établi à l’aide de claies en roseau, soutenues de distance en distance par des piquets, que l’on nomme le labyrinthe et qui ressemble assez à la madrague qui sert, en Provence, à la pêche du Thon. Les poissons s’engagent successivement, sans jamais pouvoir retourner en arrière, dans une série de chambres ou compartiments. Ils s’accumulent quelquefois dans ces chambres en si grand nombre, que, souvent, ils forment une masse qui s’élève au-dessus de l’eau.

La figure 536, empruntée au Voyage d’exploration sur le littoral de la France et de l’Italie par M. Coste donne la vue d’un de ces labyrinthes. Le canal Pallotta, représenté sur cette figure, par la lettre a, est un des canaux d’eau fraîche qui arrivent de l’Adriatique, et qui provoquent, pour ainsi dire, les poissons à remonter vers la mer. Les poissons qui sont en liberté dans la lagune e, s’engagent dans le canal d’eau fraîche a, et arrivent devant la tranchée b, qui communique avec la lagune par le même canal. En ce point b, est un angle aigu, formé par la réunion de claies flexibles, plantées en forme de palissade au fond du lac. Elles sont mises en contact, mais ne sont pas adhérentes l’une à l’autre. Le poisson peut, par un léger effort, les écarter, et passer dans leur intervalle. Mais dès qu’il a franchi cet angle aigu, les deux claies se referment, à la manière d’une nasse d’osier, et l’empêchent de revenir dans le canal, et par conséquent dans la lagune.

Une fois entrés dans le labyrinthe, les poissons ne peuvent plus en sortir : ils trouvent successivement devant eux, en parcourant les méandres du labyrinthe, quatre ou cinq chambres, qui se terminent en forme de cœur (g, l, l, l) et qui sont composées de palissades flexibles. Dans leurs efforts ils écartent les pointes de l’angle aigu qui provient de la réunion des parois de ces chambres. Un léger effort leur suffit pour s’introduire dans la chambre ; mais quand ils en ont franchi l’enceinte, ils y demeurent prisonniers, et le pêcheur n’a plus qu’à s’en emparer. Comme les poissons varient de taille, de force et d’espèce, ils se parquent pour ainsi dire d’eux-mêmes, dans les différentes chambres, par suite de la difficulté qu’ils éprouvent à entr’ouvrir telle ou telle chambre, de sorte qu’on ne trouve qu’une seule espèce de poisson dans chaque chambre. L’anguille glisse à travers toutes les cloisons, et ne se trouve arrêtée que dans le dernier compartiment.

Pour recueillir cette abondante moisson, les pêcheurs de Comacchio attendent que les chambres soient bien remplies. Alors ils enlèvent les poissons au moyen d’une bourse emmanchée, qui sert à les transborder dans les borgazzi.

On appelle borgazzo (fig. 535) de grandes corbeilles d’osier, à mailles serrées, en forme de globe, un peu comprimées dans le sens de la hauteur, s’ouvrant par une bouche circulaire à petit diamètre, à laquelle s’adapte un couvercle qu’on assure par un cadenas. On introduit dans cette ouverture un entonnoir ou petit sac (saccone) en forte toile, de quatre pieds de long, par lequel on verse les poissons ; puis on ferme les couvercles, et toutes les corbeilles pleines, attachées à un câble soutenu par des poteaux, sont maintenues immergées, afin que le poisson puisse s’y conserver vivant jusqu’au moment de la vente, ou jusqu’à celui de sa translation dans les ateliers de salaison de Comacchio.

Le produit de la pêche est transporté, sur des barques, dans la ville de Comacchio, où il est vendu à des marchands, qui en remplissent des viviers, et en font le commerce dans toute l’Italie. Mais la plus grande partie est desséchée ou salée sur place, pour être exportée, plus tard, en Europe.

M. Coste a décrit avec beaucoup de détails, dans son Voyage d’exploration sur le littoral de la France et de l’Italie, les procédés de conservation et de dessiccation qui sont mis en usage dans la manufacture de Comacchio. Nous en donnerons un résumé succinct.

Les anguilles, un des produits principaux de la pêche, sont rôties à la broche. Pour cela, un ouvrier nommé tagliatore (tailleur) coupe, avec une petite hache, la tête et la queue de l’anguille, et des femmes, réunissant tous ces tronçons, les embrochent sur de petites tiges de fil de fer, comme le représente la figure 537.

Les broches ainsi chargées passent aux mains d’autres femmes, qui les posent sur des crochets plantés en travers d’une cheminée, bien garnie d’un feu de branches sèches. On place parallèlement devant la cheminée, sept à huit de ces broches.

« L’art de gouverner les broches, dit M. Coste, est la plus importante de toutes les opérations de la manufacture ; il rend efficaces toutes les manipulations subséquentes, on les fait échouer, suivant qu’il est habilement ou maladroitement exercé. Il consiste à descendre successivement, et en temps opportun, chacune des broches d’un échelon à l’autre, depuis le premier jusqu’au dernier.

« La femme qui est chargée de cette difficile manœuvre doit donc, sans jamais perdre de vue les rangs supérieurs, veiller sur la broche la plus inférieure, exposée aux plus fortes atteintes du feu, et la tourner plus fréquemment que les autres. Il y a un degré de rissolé et de cuisson qu’il faut obtenir, et qu’il ne faut pas dépasser. Ce degré est celui qu’on donne aux poissons quand on les apprête pour un repas.

« À mesure que le rang inférieur arrive au degré de cuisson qui convient au but qu’on se propose, on retire la broche qui le porte, les rangs supérieurs descendent alors tous d’un cran, et l’on continue ce manége, en ayant soin de remplir les vides, tant que la lagune fournit des éléments à la manufacture. »

La graisse qui s’écoule des anguilles mises à la broche, est recueillie pour servir à frire d’autres poissons, comme il va être dit.

Les Muges, les Dorades, les Soles, les petites Anguilles, ne pouvant être mises à la broche, sont frites dans une poêle, avec un mélange de graisse d’anguille et d’huile d’olive. Des femmes roulent les poissons dans de la farine, avant de les jeter dans l’immense poêle à frire.

Les Anguilles retirées des broches et les poissons sortant des poêles, sont mis à égoutter et à refroidir dans des corbeilles à claire-voie, puis on les arrange méthodiquement dans des barils de formes diverses. Ces barils, nommés zangoli, sont de deux sortes : les uns ont la forme d’un tonneau ordinaire (fig. 538) ; les autres, beaucoup plus petits, ont la forme représentée par la figure 539.

Après avoir enlevé les couvercles des barils, on dispose avec régularité les poissons dans ces vases, comme on le fait pour l’embarillage des harengs ; puis on les arrose d’un mélange de sel et de vinaigre très-fort. Quand le baril est bien plein, on ferme, avec un bouchon, le trou laissé au couvercle, et l’on obstrue avec des lanières de roseau, toutes les fissures, de manière à s’opposer à l’évaporation du liquide conservateur, et à empêcher l’introduction de l’air.

On conserve également les poissons pêchés dans la lagune en les exposant à la fumée et à l’air chaud d’une cheminée, après les avoir imprégnés d’une saumure conservatrice, nommée salamoja. Les procédés de salaison et d’enfumage ne diffèrent pas, d’ailleurs, de ceux qui servent à la préparation d’autres poissons par la même méthode.

La figure 540 représente, d’après le Voyage d’exploration de M. Coste, une salle de la manufacture de Comacchio dans laquelle on prépare les Anguilles et les autres poissons pour la conservation. On voit de gauche à droite, sur le premier plan, des ouvrières dégarnissant les broches, arrangeant les Anguilles rôties dans des zangoli, et des ouvriers occupés au barillage et à la salaison de ces mêmes Anguilles après leur rôtissage. On voit au deuxième plan, les cheminées garnies de broches. À droite sont les femmes qui roulent le poisson dans la farine, pour le faire frire. Dans le fond, en dehors de la manufacture, le tagliatore, qui coupe les têtes et les queues des Anguilles.

L’industrie de la pêche dans la lagune de Comacchio, remonte à une époque qu’il serait difficile d’assigner exactement. Les premiers documents qui la concernent, remontent au xvie siècle.

Quelques chiffres donneront une idée exacte de l’importance des pêches à Comacchio. Le produit de ces pêches fut, en 1781, de 785 666 kilogrammes d’Anguilles ; en 1782, de 894 960 kilogrammes ; en 1783, de 633 664 kilogrammes d’Anguilles ; en 1784, de 710 938 kilogrammes d’Anguilles ; en 1785, de 544 800 kilogrammes d’Anguilles. De 1794 à 1813, la lagune a produit chaque année, en moyenne, 967 560 kilogrammes d’Anguilles. De 1813 à 1825, elle a fourni de 725 670 à 806 300 kilogrammes. À partir de 1833 et malgré trois accidents successifs qui ont fait périr plus de 4 837 800 kilogrammes de poisson, la production a atteint le chiffre de 483 780 kilogrammes. Cependant nous ferons remarquer ici que le produit réel est toujours supérieur au produit officiel. En effet, la surveillance n’étant pas suffisante, on dérobe tous les ans une quantité de poisson égale peut-être à celle que l’on récolte[6].

CHAPITRE IV

Nous avons dit qu’au Moyen-Âge, la culture des eaux, pour la conservation et la multiplication des poissons, avait pris une importance toute particulière. Dans un manuscrit daté de 1420, on trouve la description d’un procédé très-remarquable, et qui fait de l’homme qui l’imagina et l’appliqua, le véritable inventeur des fécondations artificielles. Un moine de l’abbaye de Reome, près Montbard, aujourd’hui Moutiers-Saint-Jean (Côte-d’Or), eut l’idée de féconder artificiellement des œufs de truite, en faisant écouler tour à tour par la pression, les produits femelle et mâle de cette espèce, dans de l’eau, qu’il agitait ensuite avec son doigt. Il plaçait les œufs ainsi fécondés, dans une caisse de bois, fermée aux deux extrémités par un grillage d’osier, et au fond de laquelle il avait déposé une légère couche de sable. Il plaçait ensuite la boîte dans une eau faiblement courante, et il attendait l’éclosion.

Ces curieux détails ont été publiés par un petit-neveu de notre célèbre Buffon, M. le baron de Montgaudry[7]. Malheureusement les essais de dom Pinchon, n’ayant jamais été rendus publics, n’ont pu exercer aucune influence sur les progrès de la pisciculture, et n’offrent dès lors qu’un intérêt purement historique.

Il faut en dire autant d’un naturaliste suédois, C. F. Lund, de Linkœping, qui, en 1761, employa avec succès dans le lac de Koxen, le procédé des frayères artificielles, à peu près tel que l’employaient les Chinois. Nous trouvons ce procédé décrit en ces termes dans un ouvrage récent :

« Lund ayant observé que pendant la saison des amours, les poissons recherchaient les eaux à température plus élevée, et moins profondes des rivages, et que les œufs de la Perche et des Gardons se rendant dans les bires pour frayer prospéraient mieux lorsqu’ils restaient collés aux branches de genévrier des cloisons que lorsqu’ils tombaient à terre, trouva, à la suite d’essais, que la multiplication des poissons pouvait se faire de la manière suivante : il fit construire une caisse spacieuse, mais peu profonde, en planches, dont les côtés, munis de poignées, étaient percés de trous. Il la plongea dans l’eau, à un endroit rapproché du rivage, où l’on se livrait à la pêche, mais dont le repos était peu troublé et où l’eau, réchauffée par les rayons du soleil, contribuait à l’éclosion. Le fond et les côtés de cette caisse étaient garnis de branches de genévrier, on y plaçait des poissons des deux sexes dont les œufs et la laitance étaient presque entièrement développés. Après deux, trois jours de séjour dans ces caisses, on s’assurait si les œufs étaient pondus et on s’emparait des poissons pour les utiliser d’une autre manière. On rabattait ensuite les côtés de la caisse et on étendait les branches couvertes d’œufs, de façon que ces derniers ne fussent pas trop rapprochés les uns des autres. Les œufs éclosaient presque tous[8]. »

Ainsi la découverte des procédés de fécondation artificielle devrait être rapportée au moine Dom Pinchon, au xve siècle, et celui des frayères artificielles au naturaliste suédois Lund, au xviiie siècle.

Mais aucune de ces découvertes n’était sortie du domaine individuel de ces observateurs, et l’on ne peut, en bonne justice, décerner le titre de véritable inventeur de cet art qu’à celui qui, le premier, le décrivit dans un mémoire scientifique.

Le premier auteur qui ait donné une véritable description scientifique de la méthode des fécondations artificielles, de l’éclosion des jeunes poissons et de leur élevage, est un naturaliste allemand, nommé Jacobi.

Vers le milieu du xviiie siècle, le comte de Golstein, grand chancelier des duchés de Bergues et de Juliers pour Son Altesse Palatine, remit à l’un des ancêtres de Fourcroy, un mémoire, écrit en allemand, sur la fécondation artificielle des œufs de poisson. La traduction française de ce mémoire fut publiée en 1773, dans le Traité général des pêches de Duhamel du Monceau. D’un autre côté, en 1764, l’Académie de Berlin avait publié, dans le recueil de ses Mémoires, un travail ayant pour titre : Exposition abrégée d’une fécondation artificielle des Truites et des Saumons, appuyée sur des expériences certaines faites par un habile naturaliste. Or, ce travail n’était que l’extrait d’un mémoire allemand dû au naturaliste Jacobi, et il reproduisait, dans les mêmes termes, les procédés décrits dans le mémoire du comte de Golstein. Le Journal de Hanovre avait du reste publié, dès l’année 1763, le texte original du travail de Jacobi, et en 1758 ce naturaliste avait adressé à Buffon des notes manuscrites sur le même sujet. Le travail que le comte de Golstein avait envoyé à l’un des ancêtres de Fourcroy, n’était donc qu’une copie de celui de Jacobi.

Nous sommes entré dans ces détails parce que Duhamel du Monceau, en rapportant, dans son ouvrage, le mémoire de Jacobi, ne nomme pas Jacobi, et que dès lors beaucoup de naturalistes ont attribué, à tort, au comte de Golstein la découverte des fécondations artificielles.

Mais comment Jacobi avait-il été conduit à cette découverte remarquable ? L’observation avait appris depuis des siècles, que chez les poissons la fécondation s’opère hors du corps de ces animaux, à l’aide d’un produit liquide, la laitance, dont le mâle vient arroser les œufs, déposés par la femelle sur le fond des cours d’eau. Jacobi imita artificiellement ce qui se passe dans la nature, et cette tentative fut couronnée d’un plein succès. Il constata, par une suite d’expériences ingénieuses, qui furent prolongées pendant un grand nombre d’années, que si l’on déverse sur les œufs de poissons, retirés du corps d’une femelle, la laitance du mâle, cette opération suffit pour provoquer, comme dans les conditions naturelles, le développement du germe.

La seule condition que Jacobi reconnut indispensable pour obtenir, après cette fécondation artificielle, l’éclosion des œufs et la naissance du jeune poisson, consistait à placer les œufs fécondés dans une eau limpide et pure, se renouvelant constamment, c’est-à-dire, dans le cours d’un petit ruisseau dérivé d’une bonne source.

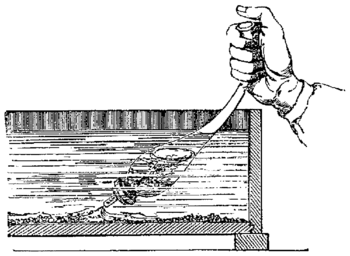

Pour opérer une fécondation artificielle, Jacobi opérait donc comme il suit : il saisissait une femelle dont les œufs étaient parvenus à maturité et faisait tomber ces œufs dans un récipient plein d’eau en exerçant une légère pression sur ses flancs, comme le montre la figure 541. Cette pression, sans nuire aucunement à l’animal, suffisait pour expulser les œufs des cavités intérieures qui les contiennent. Il prenait ensuite un mâle, et par le même procédé, il faisait écouler au dehors sa laitance, qui se mêlait à l’eau et fécondait ainsi les œufs qui s’y trouvaient déposés. Ensuite il plaçait les œufs fécondés dans une petite caisse percée de quelques ouvertures fermées par des grilles de laiton, de manière à y laisser circuler facilement un courant d’eau.

« On choisira, dit Jacobi, quelque lieu commode près d’un ruisseau, ou mieux encore près d’un étang nourri par de bonnes sources, d’où l’on puisse par une fente ou petit canal de dérivation, faire circuler un filet d’eau d’environ un pouce d’épaisseur, à travers la caisse, par les grilles, après l’avoir placée dans la situation nécessaire à cet effet. Enfin on couvrira le fond de la caisse d’un pouce de sable épais ou de gravier, recouvert d’un lit de cailloux jointifs de la grosseur d’une noisette ou d’un gland. On répandra les œufs ainsi fécondés dans une des caisses ci-dessus, et l’on y fera couler l’eau du ruisseau ayant attention qu’elle n’y coule pas avec assez de rapidité pour emporter les œufs avec elle. »

La figure 542 représente la Boîte à éclosion de Jacobi.

Ainsi préservés de toutes les causes extérieures qui auraient pu leur porter atteinte, les œufs artificiellement fécondés arrivaient, sans accident, à la dernière période de leur développement. Au terme de cette incubation factice, les jeunes poissons naissaient aussi bien conformés que ceux qui éclosent dans les conditions ordinaires. Jacobi les conservait cinq semaines environ après leur naissance, et les distribuait alors dans son vivier.

Quand on a lu les descriptions si nettes et si précises de cette expérience remarquable, on comprend aisément que Jacobi puisse ajouter que « sa méthode appliquée à toutes les espèces, doit procurer un grand profit. » Toutes les parties de son travail sont traitées, dit M. Coste, avec tant de précision et tant de bon sens pratique, que toutes les questions fondamentales s’y trouvent résolues. Cette découverte scientifique ne tarda pas à recevoir son application dans l’industrie. Des essais tentés dans le Hanovre près de Nostelem donnèrent de si beaux résultats, que les poissons obtenus par ce procédé devinrent l’objet d’un grand commerce.

D’après l’auteur d’un Traité de pisciculture que nous avons déjà cité, Jacobi aurait établi en Allemagne, une véritable fabrique de poissons, une piscifacture.

« Jacobi, dit M. Koltz, établit une piscifacture d’abord à Hambourg, ensuite à Hohenhausen et après à Nostelem ; cette dernière donna des résultats assez importants pour que les poissons obtenus par ce procédé y soient devenus l’objet d’un grand commerce, et que l’Angleterre, voulant récompenser un pareil service, accordât une pension à celui qui avait pris cette heureuse initiative[9]. »

Cependant Jacobi ne trouva point d’imitateurs, et il faut arriver jusqu’à nos jours pour trouver quelques tentatives d’application de sa méthode. M. Koltz rapporte ainsi les essais de ce genre, faits en Allemagne.

« Ce n’est qu’en 1815 que le pasteur Armack de Lippendorf, près de Roda, introduisit la pisciculture dans la principauté de Waldeck, ou elle fut propagée par le garde général Scell de Waldeck et le maître forestier Deuchel de Meuzébach. Plus tard, c’est-à-dire en 1824, le grand maître forestier de Kaas, reprenant les procédés de multiplication dont l’application a été faite jusqu’au commencement de ce siècle dans la principauté de Lippe, établit des frayères artificielles à Buckeburg et entruita avec l’aide du garde forestier Franke, de Heinbergen, les eaux de l’État de Schaumbourg-Lippe. En 1827, le garde général Mærtens créa un établissement analogue à Schieder et repeupla les cours d’eau de la principauté de Lippe. Il est à remarquer que les journaux d’alors s’occupèrent chaque fois de ces créations, et que c’est d’après leurs indications que l’on introduisit en 1830 la pisciculture à Lautergrunde et à Hassigsthal près Mœnchœden (Saxe-Cobourg), où elle fut placée sous la direction du conseiller des finances de Westhæuser.

« En 1834, l’Italien Mauro Rusconi, si bien connu des naturalistes par ses travaux sur l’embryologie des salamandres, ayant remarqué par hasard que certains poissons habitant une petite rivière du lac de Como se débarrassaient de leur frai en se frottant le ventre contre le sable du fond, employa la multiplication artificielle dans un but scientifique et multiplia avec succès le Brochet, la Tanche, l’Able et la Perche. Agassiz et Vogt font remonter à la même époque les travaux embryologiques qu’ils entreprirent pour la multiplication de la Palée, petit Salmone propre au lac de Neufchâtel, et qui donnèrent naissance à l’ouvrage classique de ces auteurs. Depuis lors Vogt propagea sa méthode dans le canton de Neufchâtel, où elle est encore en usage, grâce à un règlement de l’autorité.

« L’année 1837 vit naître à Detmold un nouvel établissement ichthyogénique, lequel fut confié au veneur de la cour, Schnitger, et qui produit encore aujourd’hui de beaux résultats, grâce aux soins intelligents du grand maître forestier Wagener[10]. »

En 1837, quand le Saumon commença à diminuer d’une manière sensible dans les eaux de la Grande-Bretagne, M. John Shaw reconnut, par des expériences heureuses, la possibilité de reproduire ce poisson par la fécondation artificielle selon la méthode de Jacobi. En 1841, sous l’inspiration de M. Drummond, M. Boccius, ingénieur civil de Hammersmith, réussit à repeupler, dans le voisinage d’Uxbridge, les cours d’eau appartenant à M. Drummond. Il y éleva, en un certain nombre d’années, 120 000 Truites. Pendant les années suivantes, M. Boccius mit les mêmes procédés en pratique dans les domaines du duc de Devonshire à Chatsworth, chez M. Gurnie à Carsalton et chez M. Stibberts à Chatford.

Tel est le bilan exact des tentatives qui avaient été faites en Europe, pour mettre en pratique les procédés de fécondation artificielle découverts au xviiie siècle, par le naturaliste allemand Jacobi.

Il est certain, pourtant, que tous les faits qui viennent d’être rappelés étaient ignorés ou oubliés des naturalistes, lorsque, en 1848, on apprit que deux pêcheurs qui habitaient une vallée des Vosges, et qui exerçaient leur industrie dans la rivière de la Bresse, avaient réalisé la découverte de la fécondation artificielle des poissons. Voici à quelle occasion le public et les savants furent saisis de cette question.

M. de Quatrefages avait été conduit, par des recherches purement scientifiques, à s’occuper de la multiplication des poissons, et il présenta à l’Académie des Sciences, en 1848, un travail sur ce sujet. Persuadé que les fécondations artificielles pourraient faire disparaître les diverses causes qui nuisent au développement des œufs, M. de Quatrefages conseillait d’employer la caisse à éclosion de Jacobi, pour obtenir l’éclosion des poissons qui habitent les eaux vives. Il montrait, en même temps, la possibilité de rendre annuel le produit triennal et irrégulier des étangs, en les divisant en divers compartiments, dans le plus petit desquels on ferait éclore les œufs et on élèverait le fretin. Chaque année, on chasserait le poisson d’un compartiment dans l’autre, et l’on pourrait pêcher tous les ans dans le dernier bassin.

« Quand on sait, écrivait M. de Quatrefages, dans son mémoire, combien est remarquable la fécondité des poissons, on se demande comment le nombre des poissons n’est pas plus considérable. Ce fait s’explique surtout, peut-être par l’appréciation des circonstances qui s’opposent au développement de ces myriades de germes. On sait que, chez la plupart des poissons, il n’y a pas d’accouplement. À l’époque du frai, les mâles et les femelles recherchent, il est vrai, également les localités propres au développement des œufs ; mais ces derniers sont pondus et la liqueur fécondante émise, sans qu’aucun rapprochement des sexes assure le contact de ces deux éléments. La fécondation est tout accidentelle ; et, par suite, un nombre immense d’œufs périssent sans avoir été fécondés. En outre, le frai des femelles est très-souvent dévoré au moment même de la ponte, soit par quelques individus voraces, soit par les parents eux-mêmes. Enfin, ce frai pondu près des rivages, dans nos rivières et nos étangs, périt bien des fois quand les eaux, venant à baisser, le laissent à sec.

« Les fécondations artificielles feraient disparaître toutes ces causes de destruction des œufs, et l’emploi de cette méthode n’offre aucune difficulté. Il suffit de placer dans un vase quelconque les laitances mûres d’un certain nombre de femelles, avec une quantité d’eau suffisante pour qu’en agitant le liquide, les œufs puissent flotter librement ; puis, de délayer dans ce vase la laitance d’un mâle. Au bout de quelques instants, si les œufs sont bien à terme et la liqueur fécondante suffisamment élaborée, la fécondation sera accomplie : tous les œufs sont fécondés. Or on reconnaît que les poissons mis en expérience remplissent ces conditions, lorsqu’en pressant légèrement l’abdomen d’avant en arrière, on fait sortir facilement le produit des organes reproducteurs. Les œufs, une fois fécondés, devront être placés dans un lieu propre à leur développement, et ici se présentent des exigences qui varient avec l’espèce sur laquelle on opère. Les œufs de poissons d’étang ou de vivier ne demanderont pas de grandes précautions, il suffira de les déposer dans un endroit ayant un fond d’herbes aquatiques, et où l’eau soit tranquille et peu profonde. On devra, d’ailleurs, les protéger d’une manière quelconque, par des treillis, par exemple, contre les attaques de leurs ennemis. Les œufs des poissons d’eau vive sont un peu plus difficiles à élever. Voici, toutefois, un procédé bien simple, qui a été mis en usage avec succès dès le milieu du siècle dernier, par un Allemand, le comte de Golstein, pour faire éclore des Saumons. On fait construire une caisse à couvercle mobile, de 4 mètres de long sur 30 à 35 cent. de large ; on ménage aux deux extrémités une ouverture ayant 16 à 17 cent. en carré, et fermée par un grillage serré. On garnit le fond de cette caisse de sable et de gravier bien propre, puis on place cet appareil sur le bord d’un ruisseau d’eau vive, de manière à ce qu’un filet d’eau de 1 pouce de hauteur environ le parcoure assez lentement. On a ainsi une sorte de ruisseau artificiel, à l’abri de toute invasion venant du dehors. On étale alors sur le gravier des œufs de saumon fécondés ; on referme la caisse, et de temps à autre on a soin de nettoyer les œufs en agitant légèrement l’eau avec les barbes d’une plume, pour chasser le moindre dépôt limoneux, qui, en s’attachant à leur surface, compromettrait le succès de l’opération. Au bout de trente à quarante jours, selon la température, les petits Saumons sortent de l’œuf ; ils vivent quelque temps dans la caisse, et la quittent plus tard pour gagner le ruisseau voisin, lequel doit aboutir à un vivier ou à un étang. Si celui-ci est disposé convenablement, les petits Saumons s’y arrêtent et y prennent leur développement ultérieur. Le comte de Golstein assure avoir obtenu, dans une seule expérience, 430 Saumoneaux, qui lui ont servi à empoissonner plusieurs viviers. On comprend que le même procédé pourrait s’appliquer à l’élève de tous les poissons d’eau vive.

« Si je ne me trompe, il y a dans ce qui précède les indications nécessaires pour donner naissance à une industrie toute nouvelle, au moins en France. Les petits Saumons vivent très-bien dans les eaux douces jusqu’à l’âge de deux ou trois ans ; à cette époque, ils ont atteint une taille de 35 à 40 cent., et sont fort estimés à cause de la délicatesse de leur chair…

« En effet, pour que les fécondations réussissent, il n’est pas nécessaire que les poissons employés soient vivants. M. Golstein a fécondé les œufs d’une truite morte depuis quatre jours, et cela avec un plein succès. Il est probable que la liqueur fécondante conserve également ses propriétés longtemps après la mort des mâles. C’est là, du moins, un fait que j’ai bien des fois vérifié sur des invertébrés. De plus, les petits poissons, après leur éclosion, se nourrissent pendant un temps assez long aux dépens de la substance vitelline renfermée dans leurs intestins. Les Saumons, en particulier, paraissent n’avoir besoin d’aliments venant du dehors, qu’au bout d’un mois ou six semaines. On voit qu’aux autres avantages présentés par le procédé dont nous parlons, il faut joindre celui de faciliter la dissémination des espèces…

« L’emploi des fécondations artificielles, appliqué et perfectionné par l’expérience, donnerait certainement un jour une impulsion toute nouvelle à l’industrie des étangs, et rendrait annuel un produit nécessairement irrégulier et tout au plus triennal. On sait, en effet, que trois ans de repos au moins sont nécessaires pour qu’un étang pêché puisse se repeupler. C’est là un inconvénient grave ; pour y remédier, il faudrait partager l’étang en trois ou quatre compartiments d’une égale grandeur, communiquant entre eux au moyen d’écluses. Le plus petit de ces parcs serait disposé pour faire éclore les œufs et élever le fretin ; chaque année on chasserait les poissons d’un compartiment dans l’autre, jusque dans le dernier, qui pourrait être ainsi pêché à fond tous les ans, et immédiatement rempoissonné par les individus renfermés dans l’avant-dernier parc. Des réserves placées sur les côtés permettraient, d’ailleurs, de conserver les poissons qu’on voudrait laisser vieillir[11] ».

Les conclusions de M. de Quatrefages avaient été justifiées et confirmées d’avance. En effet, une réclamation de priorité élevée par M. le docteur Haxo, à propos du mémoire de M. de Quatrefages, fit connaître les résultats obtenus depuis 1843 par deux pêcheurs de la Bresse, et excita un vif étonnement parmi tous les naturalistes. Nous avons donc à parler maintenant des efforts et des remarquables résultats obtenus par ces deux modestes observateurs.

CHAPITRE V

Joseph Remy était un pauvre pêcheur de la rivière de la Bresse, Il vivait dans l’arrondissement de Remiremont, dans la partie la plus élevée du canton de Saussure. La Truite, jadis commune dans les ruisseaux de ces montagnes, tendait de plus en plus à disparaître, et Joseph Remy était menacé d’abandonner un état qui semblait ne plus offrir pour lui de ressources suffisantes. Cependant il se roidit contre les difficultés. Il voulut connaître les causes de la disparition des Truites, et tâcher de remédier au mal. Pour y réussir, il se mit, pour ainsi dire, en contact intime avec la nature, et, à force de l’interroger, elle finit par lui répondre. Il savait que, vers la mi-novembre, la Truite remonte les cours d’eau, et va déposer des œufs dans un endroit tranquille.

Il épia ces animaux aquatiques avec une patience, une ténacité, une justesse d’observation admirables. Il se couchait dans les hautes herbes qui bordent les ruisseaux, et là, le jour ou la nuit, pendant le clair de lune, malgré le froid, immobile, des heures entières, il observait.

Il vit alors qu’arrivée dans le lieu qu’elle a choisi pour y pondre, la Truite frotte doucement son ventre sur le gravier du lit du cours d’eau, et que, déplaçant de petites pierres avec sa queue, elle y forme comme une digue, qu’elle oppose à la rapidité du courant, et dans les interstices de laquelle elle dépose ses œufs.

Notre patient observateur vit le mâle de la Truite venir, bientôt après, répandre sa laitance sur les œufs. Enfin il remarqua que la femelle, après la fécondation, s’efforce de recouvrir sa ponte avec du sable, de peur sans doute que les oiseaux aquatiques ne les ravissent, ou que les eaux ne les entraînent.

Remy put cependant s’assurer que, malgré ces merveilleuses précautions, le salut de la couvée était souvent compromis : des courants entraînaient les œufs, ou bien les eaux, en se retirant, les laissaient à sec, d’autres fois ils étaient gelés.

La première pensée de Remy fut de préserver les œufs de toutes ces causes de destruction. Il les enleva et les plaça dans des boîtes de bois, criblées de trous, qu’il déposait dans le bassin d’une source ou dans le courant d’un ruisseau[12]. Mais la malveillance vint entraver ces premiers essais qu’il ne put suivre avec l’attention nécessaire. D’ailleurs, il arrive souvent que le mâle ne féconde pas immédiatement les œufs déposés par la femelle de la Truite. Remy était donc exposé à placer dans ses boîtes des œufs qui n’étaient pas fécondés, et qui, par conséquent, ne pouvaient éclore. Grande difficulté à surmonter ! Remy ne se découragea pas. Le problème était posé, il voulait le résoudre. Il se remit donc à son poste, il observa de nouveau, et un éclair d’intelligence vint bientôt lui montrer la voie. Il pensa que les frottements continuels du ventre de la Truite contre le sable du ruisseau, n’étaient pas seulement destinés à préparer comme une sorte de nid à ses œufs, mais encore à faciliter leur sortie.

Une expérience directe lui démontra bientôt que ses prévisions étaient fondées. Par des frottements doux et multipliés sur le ventre de l’animal, notre ingénieux expérimentateur provoqua artificiellement la sortie des œufs. Ayant remarqué que le mâle, pour répandre sa laitance, imite les mouvements de la femelle, il provoqua de même artificiellement l’évacuation de cette laitance, et comme il opérait sur un liquide contenant des œufs, il vit ces œufs perdre de leur transparence. Il considéra cette opacité comme le signe de leur fécondation. Dès lors, pour que l’éclosion s’ensuivît, il ne s’agissait plus que de mettre les œufs dans leurs conditions naturelles d’éclosion, et Remy y arriva sans peine.

C’est ainsi que, sans études antérieures, sans guide et ne prenant conseil que de la nature, ce simple pêcheur refaisait laborieusement les expériences de Jacobi, dont il n’avait jamais eu connaissance, et trouvait la solution de l’important problème qu’il s’était posé.

Après tant d’efforts et de fatigues, Remy avait besoin, pour achever son œuvre, pour la perfectionner, pour la répandre, peut-être aussi pour avoir un soutien et un conseil dans des moments de doute ou de découragement, de s’assurer la coopération d’un aide intelligent. Il confia son secret à Géhin, son ami, et fit de lui un véritable et habile pêcheur, qui l’aida à apporter diverses améliorations successives dans les procédés qu’il venait de découvrir.

Les premières tentatives de Remy paraissent remonter à 1840 ; et c’est en 1842 qu’il fut bien assuré du succès de sa méthode. Il parla alors dans le pays, des curieux résultats qu’il venait d’obtenir. Mais les uns ne l’écoutèrent pas, les autres n’attachèrent qu’un intérêt de simple curiosité à ses expériences.

En 1843, Remy adressa au préfet des Vosges, la lettre suivante.

- Monsieur le Préfet,

J’ai l’honneur de vous exposer que, par suite des nombreuses expériences que j’ai faites, je suis parvenu, à force de soins et de peines, à faire éclore une immense quantité d’œufs de Truites, dont les jeunes, vigoureux et bien portants, sont propres à repeupler les rivières.

Je crois devoir mettre sous vos yeux le résultat des moyens que j’ai employés pour arriver à ces heureux résultats…… À l’époque du frai, au commencement de novembre, au moment où les œufs se détachent dans le ventre de la Truite, j’ai, en passant le pouce et en pressant légèrement sur le ventre de la femelle, sans qu’il en résulte aucun mal pour elle, fait sortir les œufs que j’ai placés d’abord dans un vase où se trouvait de l’eau ; après j’ai pris le mâle, et, en opérant comme pour la femelle, j’ai fait couler le lait sur les œufs, jusqu’à ce que l’eau soit blanchie.

Aussitôt cette opération faite et les œufs devenus clairs, je les ai déposés dans des boîtes en fer-blanc percées de mille trous et entre des grains de gros sable dont les fonds se trouvent bien garnis. J’ai placé une de ces boîtes dans une fontaine d’eau pure et d’autres dans l’eau de la rivière de la Bresse, dans un endroit assez tranquille quoique courant un peu. Vers le milieu de février les œufs de la boîte placée dans la source commençaient déjà à éclore, tandis que ceux déposés dans la rivière n’ont commencé que le vingt mars…… En sortant, les petits, dont la queue se dégage la première, sont blancs, allongés, maigres, la tête grosse…… ils remuent aussitôt et semblent par leurs élans nager de suite avec plaisir ; tous les jours on les voit changer de couleur et prendre celle des grands poissons ; le corps s’arrondit et se remplit. Je possède encore une quantité de ces petits êtres, pour pouvoir en produire au besoin.

Une découverte de ce genre, surtout dans un moment où les rivières se trouvent presque dépourvues de poissons, par suite de la sécheresse qui s’est fait sentir l’année dernière, est digne, je crois, de l’intérêt du gouvernement……

La lettre qu’on vient de lire demeura sans réponse. Le préfet se borna à la transmettre à la Société d’émulation des Vosges.

Les deux pêcheurs de la Bresse ignoraient qu’il existe à Paris, une Académie savante, dont l’autorité est immense en Europe ; si bien qu’une communication adressée à cette assemblée, se répand de là dans le monde entier, avec la rapidité de l’éclair. Ils ne songèrent donc pas à aller frapper aux portes de l’Académie des sciences. Ils s’adressèrent seulement à la Société d’émulation des Vosges, à laquelle le Préfet du département avait renvoyé leur communication.

La Société d’émulation des Vosges est « une de ces honnêtes filles qui n’ont jamais fait parler d’elles, » selon le mot de Voltaire. Ayant pris connaissance du procédé des deux pêcheurs, elle décerna, en 1843, à Remy et Géhin une médaille de bronze et une indemnité de 100 francs. Cela fait, la Société d’émulation des Vosges crut avoir suffisamment mérité de la science et de la patrie.

Tout semblait donc annoncer que la découverte de Remy et Géhin demeurerait longtemps enfouie dans les respectables archives de la Société savante d’Épinal. Heureusement pour une invention dont les résultats intéressaient, à tant de titres, le public tout entier, la question vint se poser, peu de temps après, devant l’Académie des sciences de Paris, à l’occasion du mémoire de M. de Quatrefages, présenté à l’Institut, comme nous l’avons dit, au mois de septembre 1848.

Aussitôt un médecin d’Épinal, M. le docteur Haxo, qui s’était dévoué à la propagation des idées de Remy, adressa à l’Académie des sciences une lettre, dans laquelle il faisait connaître la méthode et les succès des deux pêcheurs vosgiens. Nous avons déjà dit quel fut l’étonnement de l’Académie et du public. Les noms de Remy et de Géhin, répétés par tous les échos de la presse française, eurent bientôt une célébrité européenne.

La lettre du docteur Haxo fut renvoyée, par le président de l’Académie, à l’examen d’une commission, composée de MM. Duméril, Milne-Edwards et Valenciennes.

M. Milne-Edwards, prenant sa tâche au sérieux, partit pour les Vosges. Il se mit en rapport avec Remy, et à son retour, il présenta à l’Académie des sciences, un rapport, dont nous extrairons quelques passages.

«… La question que les pêcheurs se sont posée, disait M. Milne-Edwards, me semble pleinement résolue. Et, pour rendre au pays un service considérable, il ne leur manque que les moyens nécessaires pour étendre leurs opérations… Pour établir d’une manière régulière ce genre d’industrie, il faudrait au moins avoir trois étangs et en faire la pêche alternativement trois ans après leur empoissonnement respectif, puis verser de nouveaux produits dans le vivier ainsi épuisé. Malheureusement MM. Remy et Géhin n’ont pas à leur disposition les fonds nécessaires pour compléter de la sorte l’exploitation de leurs procédés. Ils ont obtenu la concession d’un petit étang qu’ils ont approprié à cet usage, et ils en ont acheté un autre au prix de 800 francs. Mais aujourd’hui leurs ressources pécuniaires sont épuisées et si, grâce à votre bienveillante protection, monsieur le Ministre, ils n’obtiennent pas quelques secours du gouvernement, je crains bien qu’ils ne se trouvent dans l’impossibilité de donner suite à des essais dont les débuts sont des plus satisfaisants.

« Les travaux de MM. Géhin et Remy me semblent d’autant plus dignes d’encouragement que le succès ne peut donner que peu ou point de profit à ces deux hommes dévoués et actifs, mais contribuera à accroître les ressources alimentaires dont les populations riveraines ont la disposition…… Pour le Saumon et pour la Truite et pour beaucoup d’autres poissons, le procédé de multiplication mis en pratique par MM. Remy et Géhin, me semble être le moyen le plus sûr et le plus facile pour l’empoissonnement des rivières… et ces deux pêcheurs paraissent avoir été les premiers à le mettre en pratique chez nous…… »

Le savant doyen de la Faculté des sciences de Paris terminait en demandant que l’on entreprît une grande expérience d’empoissonnement des eaux de la France, et il proposait au Ministre de charger de ce travail les deux pêcheurs de la Bresse, comme la récompense la plus digne, la meilleure, la plus nationale, que le gouvernement pût accorder à leur zèle et à leur habileté.

Dans un rapport fait en 1848, à la Société philomathique, M. de Quatrefages rendit une entière justice aux deux modestes observateurs. Nous reproduirons quelques passages de ce travail, qui compléteront l’histoire des découvertes successives de Remy et Géhin, et achèveront de donner une idée nette de l’ensemble de leurs procédés.

« Remy et Géhin, dit M. de Jahelger, avaient, à élever les jeunes poissons éclos entre leurs mains et à se créer des réserves, des espèces de pépinières où ils pourraient emmagasiner leurs produits pour les écouler au besoin. Ici commençait tout un ordre nouveau de difficultés. Si MM. Géhin et Remy avaient opéré sur des espèces herbivores, sur des Carpes, par exemple, la tâche aurait été bien simplifiée ; les carpillons auraient trouvé dans la vase et sur les bords d’un étang ou d’un ruisseau une nourriture toute préparée. Mais nos pêcheurs élevaient des Truites, et à ces poissons carnassiers il fallait une nourriture appropriée à la fois à leur âge et à leurs instincts. Ce problème assez difficile fut également résolu à la suite d’expériences fondées sur l’observation. MM. Géhin et Remy avaient vu les petites Truites se nourrir, au moment de leur naissance, de la substance mucilagineuse qui entoure les œufs. Ils songèrent d’abord à leur faire une nourriture analogue et leur donnèrent du frai de grenouilles, ce qui réussit fort bien.

« Quand les truitons devenus plus forts demandèrent une nourriture plus substantielle, leurs éleveurs eurent d’abord recours à la viande hachée… mais plus tard ils recoururent à un procédé bien plus ingénieux et qui mérite réellement l’épithète de scientifique. Pour nourrir leurs petites Truites, ils semèrent à côté d’elles d’autres espèces de poissons, plus petites et herbivores ; celles-ci s’élèvent et s’entretiennent elles-mêmes aux dépens des végétaux aquatiques. À leur tour, elles servent d’aliment aux Truites qui se nourrissent de chair. Dans la rivière de MM. Géhin et Remy tout se passe donc maintenant comme dans la nature entière. Ces pêcheurs sont arrivés à appliquer à leur industrie une des lois les plus générales sur lesquelles reposent les harmonies naturelles de la création animée. »

M. de Quatrefages demandait, comme M. Milne-Edwards, que le gouvernement chargeât Remy et Géhin de vulgariser, de populariser leurs procédés.

Le pêcheur Remy a donc le premier, en France, pratiqué sur une vaste échelle la fécondation artificielle et l’éclosion des œufs de truites, par un procédé renouvelé de celui de Jacobi. Il nous reste à dire quelles furent les récompenses accordées par le gouvernement à celui qui avait su créer ainsi, à peu de frais, une source inépuisable de substance alimentaire vivante.

Ces récompenses furent assez médiocres. Le Ministère de l’agriculture alloua 2 000 francs, comme encouragement ou indemnité à partager annuellement entre les deux pêcheurs. On donna à Remy un bureau de tabac dans un village de 1 200 âmes ; en sorte qu’il fut obligé de quitter les rives de la Bresse, et d’y faire deux ou trois voyages par an, pour surveiller ses pêcheries. Remy était alors vieux et infirme. Géhin fut mieux traité. Des allocations annuelles lui furent accordées, et il fut, en outre, chargé de missions pratiques, convenablement rémunérées par l’État.

CHAPITRE VI

La publicité immense qui fut donnée, en France, par la presse scientifique et politique, aux succès obtenus par les pêcheurs de la vallée des Vosges, imprima un élan considérable à l’art nouveau (ou qui paraissait tel) de la pisciculture. MM. Millet, Valenciennes, Berthot et Detzem, Paul Gervais, de Philippi, etc., se firent remarquer par leur empressement à étudier scientifiquement cette méthode.

Mais c’est à M. Coste, professeur d’embryogénie au Collége de France, que revient le mérite d’avoir poussé la pisciculture dans la voie pratique, et d’avoir réalisé, avec une prodigieuse rapidité et une perfection extraordinaire, tout le matériel d’exploitation de la méthode issue des découvertes de la science et de l’observation modernes.

Pendant que la commission nommée par l’Académie des sciences laissait languir, selon les us et coutumes des commissions officielles, l’étude qui lui était soumise, M. Coste entrait en maître dans cette question, et se l’appropriait pour ainsi dire. M. Coste n’est pas assurément l’inventeur de la pisciculture ; mais il s’est montré le défenseur, le champion, le zélé promoteur, de cet art merveilleux. Il l’a répandu, il l’a vulgarisé. Après avoir réussi à attirer sur cette industrie si nouvelle l’appui du Gouvernement, M. Coste fit appel à la curiosité de tous, à la philanthropie des hommes de bien, aux intérêts privés des propriétaires, aux réflexions des économistes. M. Coste a établi la piscine modèle du Collége de France ; il a obtenu la création par l’État du gigantesque établissement de Huningue ; il a jeté des milliards de poissons dans nos fleuves, nos rivières, nos pièces d’eau, nos étangs. « Propager cette découverte féconde, en perfectionner les procédés, en étendre les applications, transformer en règles certaines les pratiques qui ne sont pas encore fixées, y introduire toutes les modifications que l’expérience désigne, distribuer dans toutes les contrées où l’on voudra et faire des essais sérieux des œufs fécondés, » tel est le programme que M. Coste se posa dès le début de ses travaux, en 1849, et qu’il a parfaitement rempli.

Nous avons dit, dans les premières pages de cette Notice, que, par sa position de professeur d’embryogénie au Collége de France, M. Coste était naturellement désigné pour se mettre à la tête de la grande entreprise de l’application pratique de la pisciculture en France. Mais peut-être sera-t-on curieux d’apprendre comment M. Coste fut amené à s’adonner à l’étude de l’embryogénie, c’est-à-dire à la science qui traite de l’évolution des animaux dans l’œuf dès la fécondation du germe. Nous allons donc entrer dans quelques détails sur les premiers travaux de ce naturaliste, fidèle en cela à notre habitude de faire connaître à nos lecteurs les particularités de l’existence des hommes qui ont attaché leur nom, avec gloire, à l’histoire des découvertes scientifiques dont nous traçons le tableau.

Né aux environs de Montpellier, à Castries, M. Coste était, en 1828, étudiant en médecine, chef de clinique chirurgicale à l’hôtel-Dieu Saint-Éloi, et élève particulier du professeur Delpech. Il est sans doute peu de nos lecteurs qui aient entendu prononcer le nom de ce chirurgien : il faut donc leur dire ce qu’était Delpech.

Pour les élèves de l’école de Montpellier, Delpech est resté, en quelque sorte, le dieu de la chirurgie. Je ne crois pas que son éloquence entraînante, le feu de ses discours, la clarté de ses démonstrations cliniques et son génie chirurgical, aient jamais été égalés. Flourens disait, en 1847, à la Chambre des pairs :

« M. Delpech a été, à mon avis, le seul rival de Dupuytren. Ce sont les deux foyers de lumière de notre siècle. J’ai suivi ses leçons, j’ai été témoin du concours admirable où il a remporté la palme sur tous ses concurrents. Il avait, comme Dupuytren, le privilége d’une éloquence naturelle, admirable. On aurait suivi leurs leçons uniquement par l’attrait d’une parole éloquente, indépendamment de ce qu’ils étaient, chacun en son genre, les deux hommes les plus originaux qu’eût vus la chirurgie française au xixe siècle[13]. »