Les Gaietés du Conservatoire/Texte entier

Conservatoire

| Les Gaietés

du

Conservatoire

|

| Les Gaietés

du

Conservatoire

|

AUX ÉLÈVES DU CONSERVATOIRE

Je me sens pris d’un remords tardif ; — dites si vous voulez d’un remords sénile, vous qui êtes jeunes, ce en quoi vous avez bien raison ; continuez tant que vous le pourrez ; — depuis quelque chose comme vingt-cinq ans, un quart de siècle, que j’écris constamment ouvrage sur ouvrage pour vous donner du fil à retordre, de sales bouquins didactiques, comme on dit, je n’ai pas encore songé à en écrire un seul pour vous amuser !

Et pourtant vous en avez bien besoin, mes pauvres amis, ne serait-ce que pour les terribles journées de concours, où, emprisonnés dès le matin, vous devez vous morfondre patiemment jusqu’au soir pour passer selon votre numéro de tirage, soixante-dizième ou soixante-quinzième !

Et pourtant aussi, je sais que vous m’aimez bien au fond, car vous me le montrez dans toutes les circonstances où l’occasion s’en présente, bien que quelques-uns de vos anciens m’aient appelé, pendant plusieurs années, le Capitaine Marche-ou-Crève, ce qui d’ailleurs ne m’a nullement blessé. Je l’ai compris ainsi : avec moi, c’est tout l’un ou tout l’autre ; il faut marcher, faire son chemin dans l’école, ou abandonner la partie ; et je me suis considéré comme flatté, et je le suis encore, ce qui prouve mon excellent caractère.

Mais ce n’est pas de moi qu’il s’agit ici ; c’est de vous, et de la lacune que je veux combler dans notre bibliothèque, pourtant si riche, en écrivant pour votre usage spécial un petit livre qui puisse vous distraire pendant les longues heures d’attente ou celles de lassitude succédant au travail acharné exigé par l’un ou l’autre de mes méchants collègues, qui sont tous plus ou moins, mais surtout les meilleurs, des espèces de capitaines Marche-ou-Crève.

C’est donc, je le répète, pour essayer de vous amuser, et uniquement pour cela, que je vais écrire ce volume, dans lequel il n’y aura rien que de vrai, sauf quelques noms que je me réserve de défigurer quand je croirai qu’il y a lieu de le faire ; vous y reconnaîtrez des types de camarades qui vous feront l’effet d’être de vos contemporains, bien qu’ils aient été des miens, car l’esprit de notre école n’a pas plus changé depuis ce temps que les murs de la cour ou les tables sur lesquelles vous avez tant de peine aujourd’hui à trouver un pauvre petit coin vacant pour y graver votre nom.

Dans le public, on se fait cette idée fausse que le Conservatoire est mal composé ! C’est une grosse erreur, comme c’en serait une aussi de prétendre le contraire. La vérité, c’est que la société y est fort mélangée, comme cela est inévitable dans une école absolument gratuite, où l’on entre par voie d’examen, et qu’il y faut savoir, parmi ses camarades, choisir ses amis, sous peine de se voir, dans l’avenir, fort embarrassé de relations créées à la légère. Il en est de même, dira-t-on, dans beaucoup d’autres écoles ; c’est vrai, mais à un degré moindre. Tous les milieux sociaux sont représentés au Conservatoire ; il n’est pas rare d’y voir se coudoyer, dans une même classe, un jeune homme ayant fait des études sérieuses, déjà bachelier, docteur en droit, avec le plus ignare des illettrés ; le fils du millionnaire avec celui du petit commerçant, du prolétaire ; des filles de savants, de pasteurs, d’artistes éminents, d’hommes de lettres, avec celles dont les parents exercent les professions les plus modestes. Cela provient de ce que l’enseignement spécial artistique y étant plus élevé et plus complet que partout ailleurs, les plus fortunés eux-mêmes, ceux qui pourraient sans difficulté dépenser de l’argent pour leurs études, viennent frapper à sa porte, et vous ne devez pas être à moitié fiers d’appartenir à une école qui, si elle ne réalise pas le type absolu de la perfection, qui n’est pas de ce monde, tient indiscutablement la tête de tous les établissements, non seulement français, mais européens, où sont enseignés la musique et l’art théâtral.

De la grande diversité de caractère et de nature que présentent les élèves il résulte que le Conservatoire est à lui seul un petit monde complet, un microcosme, et qu’on peut, avec un peu d’esprit d’observation et en dehors des études pour lesquelles il y a des classes, y faire l’apprentissage de la vie, avec ses luttes, ses jalousies, ses rancunes, ses côtés mesquins ou terribles, comme aussi avec les amitiés et les dévouements qui en sont la consolation.

Mais dans la vie on rencontre aussi des choses comiques, des ridicules ; c’est surtout de ces choses-là que nous nous occuperons, puisqu’il s’agit pour aujourd’hui de s’amuser. Et la matière n’en manque pas au Conservatoire ; elle pourrait fournir dix volumes comme celui-ci. Aussi j’en bannirai systématiquement tout ce qui serait méchant, comme aussi les inconvenances, étant très pudibond de ma nature. C’est un livre dont la fille pourra permettre la lecture à sa mère.

Il y a quarante-trois ans que je fréquente le Conservatoire, soit comme élève, soit comme professeur ; j’ai donc eu l’occasion de voir, d’entendre et d’observer beaucoup de choses ; j’ai dû nécessairement en oublier bien plus que je n’en ai retenu, mais parmi celles dont je me souviens, il y en a qui me paraissent encore amusantes. Ce sont les parents d’élèves, les mères surtout, je dois le reconnaître, qui fournissent la plus ample moisson.

Je ne sais s’il en est de même pour tous mes collègues, mais il me serait impossible de dire combien de fois il m’a été demandé des consultations sur des sujets absolument abracadabrants.

Par exemple :

« Virginie doit-elle se faire pianiste ou mercière ?

— Mais, madame, je ne connais pas Mlle Virginie ; qui est-ce ?

— C’est ma fille, monsieur.

— Ah ! ah ! et quel âge a-t-elle ?

— Seize ans.

— Joue-t-elle bien du piano ?

— Pas mal, elle a commencé il y a trois mois avec la petite de la concierge, qui a eu sa troisième médaille l’an passé, même que tout le monde a dit qu’elle aurait dû avoir la première, parce qu’elle était malade ce jour-là, et que son professeur n’avait pas voulu la recommander à monsieur…

— Abrégeons, madame… Aime-t-elle la musique ?

— Pas beaucoup, ça l’ennuie ; seulement nous pensons qu’on gagne plus d’argent dans le piano que dans la mercerie…, etc… »

Bien entendu, j’opine pour la mercerie.

Autre exemple :

— « Mon fils aura-t-il de la voix ?

— Quel âge a-t-il ?

— Six ans !… »

Ou encore :

— « Quel instrument dois-je préférer pour faire apprendre à mon fils ? »

Plusieurs fois, on m’a demandé quelle était la meilleure classe d’harmonie ; en ce cas, la réponse est invariable, naturellement : c’est la mienne.

Un jour, le père d’un de mes élèves les plus sympathiques, mais dont la croissance et le développement physique étaient inférieurs aux progrès, vient me trouver très anxieux :

— « Croirait-on qu’il va avoir quinze ans, mon garçon ? Le soir, quand nous nous promenons, je dis de temps en temps : « Cristi ! la jolie femme ! » Vous croyez qu’il se retourne… Ah ! ben ouiche, il n’y fait seulement pas attention ; même si j’insiste, si je dis : « Tu n’as donc pas vu cette dame, comme elle est belle ? » il me répond : « Oui, p’pa », mais, je sens bien que c’est pour me faire plaisir. Moi, je me rappelle qu’à son âge j’étais autrement dégourdi…, etc. »

Mais en dehors des parents et des élèves, les éléments ne font pas défaut.

Il n’y a pas jusqu’aux concierges qui ne soient parfois drôles au Conservatoire, depuis celui qui se disait le représentant du ministre, et dont la fille a débuté à l’Opéra, jusqu’à cet autre qui, ayant reçu pour consigne d’empêcher de stationner et de fumer sous le porche, formulait ainsi ladite défense : « Messieurs, les ceusses qui veulent fumer ici sont priés d’éteindre leurs cigarettes ou de sortir dehors ».

C’est encore un concierge, du temps d’Auber, qui, réveillé à neuf heures du soir d’un profond sommeil par un visiteur qui demandait à voir le Directeur, grogna en se retournant dans son fauteuil : « Le directeur… c’est moi ! »

A côté de cela il y a eu en tout temps de braves serviteurs dévoués et attachés à la maison, y vivant en famille, comme par exemple la dynastie des Lescot, garçons de classe ou huissiers au Conservatoire de père en fils depuis cent huit ans, bien que l’établissement ne date que d’un siècle, car un arrière-grand-père était déjà concierge en 1790 des Menus-Plaisirs du Roy, dont les somptueux bâtiments sont encore ceux de l’administration.

Ces postes sont d’ailleurs très enviés, surtout celui d’huissier du directeur, qui seul assiste à tous les examens et concours, publics ou à huis clos, entend toutes les délibérations, toutes les discussions, et recueille les votes. Il est astreint au secret professionnel, et doit être muet comme la tombe, sous peine de destitution immédiate. Aussi ne connais-je pas d’exemple, depuis un demi-siècle, qu’une indiscrétion ait été commise par le vieux père Leborne, par son fils Marcel ni Lescot aîné ; pas plus n’en commettra jamais Moreau l’huissier actuel.

Si parfois mon nom se trouve mêlé à quelques anecdotes, il ne faut pas vous figurer que ce soit pour le vain plaisir de parler de moi, mais voir là seulement une garantie de l’authenticité de mes récits ; car une histoire est toujours plus ou moins dénaturée ou faussée en passant de bouche en bouche. Aussi bien aurais-je pu me substituer un anonyme, car je suis loin d’avoir toujours le beau rôle.

Et si au contraire je vous raconte quelques faits dont je n’ai pu être le témoin, soit en raison de l’époque à laquelle ils se sont passés, soit pour quelque autre cause, soyez certains que je les tiens de personnages tellement sûrs et tellement autorisés que leur bonne foi ne saurait être mise en doute par qui que ce soit.

Ne voyez donc pas ici un recueil de contes inventés à plaisir ; mais ayez l’assurance de ne trouver que des faits absolument véridiques, sincèrement racontés, dans ce petit livre, que je me fais un plaisir de vous dédier.

- 1er janvier 1899.

Les Gaietés du Conservatoire

elui qui jette les yeux

sur la liste des membres

du corps enseignant du

Conservatoire en l’année

de sa fondation (1795)

n’est pas peu surpris de

voir figurer dans leur nombre

19 professeurs de Clarinette

et 12 professeurs de Basson !…

Pour comprendre ce qui nous

fait à présent l’effet d’une

cocasserie, et qui n’en

était pas une, il faut se

reporter à l’époque,

et savoir comment est

né le Conservatoire ; c’est ce

que je vais d’abord essayer de

vous raconter, d’une façon très abrégée, pensant qu’il ne

peut être indifférent pour aucun de vous de connaître un peu

l’histoire de son école.

Dès le début de la Révolution, en 1789, un capitaine d’État-major de la Garde Nationale, Bernard Sarrette, qui n’était pas artiste lui-même, mais grand amateur de musique, avait pris à sa charge personnelle quarante-cinq musiciens des ci-devant Gardes Françaises, tant en ce qui concerne la solde et l’équipement que l’entretien des instruments, et avec ces quarante-cinq musiciens il avait formé le noyau de la musique de la Garde Nationale.

Ses frais lui furent remboursés environ un an plus tard, et, en 1792, il fut nommé directeur de l’École gratuite de Musique de la Garde Nationale, dans laquelle il faut voir l’embryon de notre Conservatoire actuel. Les élèves, au nombre de 120, de dix à vingt ans, devaient se pourvoir d’un uniforme (de Garde National, sans doute), d’un instrument et de papier à musique ; ils étaient astreints au service de la Garde Nationale et des fêtes publiques.

Si vous voulez vous faire une idée du degré de liberté dont on jouissait à cette époque, je vous raconterai qu’en 1793 un élève s’étant permis de jouer sur le cor l’air de Richard Cœur de Lion : « Ô Richard, ô mon Roi », le pauvre Sarrette fut conduit en prison. Autorisé à en sortir lorsqu’on eut besoin de lui pour organiser la partie musicale de la fête de l’Être Suprême, il ne pouvait faire un pas sans être escorté de gendarmes, dont l’un couchait dans sa chambre. (Tout ceci est rigoureusement historique.)

Le 20 Prairial an II (1794) on dut exécuter au Champ de Mars un hymne spécialement composé pour la circonstance. Cet hymne fut commandé à Sarrette le 15, par le Comité de Salut Public, et composé immédiatement par Gossec ; dans les quatre jours qui suivirent, par ordre de Robespierre, qui rendait Sarrette responsable de la bonne exécution, il fallut apprendre ce chant au peuple : Gossec se chargea du quartier des Halles, Lesueur des boulevards, et Méhul s’installa devant la porte de l’établissement, qui devait être alors rue Saint-Joseph.

Voyez-vous un peu les professeurs de composition de nos jours, Lenepveu, Widor, Fauré, ou il y a quelques années Massenet, Guiraud et Dubois, faisant ce métier d’apprendre à la populace des chants patriotiques dans les carrefours ! Mais en ce doux temps il n’y avait à choisir qu’entre l’obéissance ou la guillotine.

L’hymne fut donc appris et exécuté au jour dit, à la satisfaction du Comité de Salut Public, par une grande masse d’exécutants, tout le peuple chantant, avec accompagnement de 200 tambours, dont 100 fournis par les élèves de l’École de musique de la Garde Nationale, et 100 tambours ordinaires.

Enfin, le 3 août 1795 (16 thermidor an III) parurent simultanément deux lois, l’une supprimant la musique de la Garde Nationale, ainsi qu’une École de Chant et de Déclamation sur laquelle on manque de documents précis, mais qui remonte au moins à 1786, l’autre qui organise le Conservatoire de Musique, l’installe dans le local des Menus-Plaisirs, dit qu’il devra enseigner la musique à 600 élèves des deux sexes, choisis proportionnellement dans les départements, et lui impose de fournir chaque jour un corps de musiciens pour le service de la Garde Nationale au Corps législatif. D’où l’utilité de la profusion de clarinettistes et de bassonistes dont nous parlions au début.

Le 10 du même mois Sarrette était nommé Directeur du Conservatoire, lequel est né, comme on voit, de la fusion entre l’Institut de musique de la Garde Nationale et de l’École de Chant et de Déclamation.

Sur la personne même de notre vénérable fondateur je ne vous dirai rien, ne possédant aucun document positif sur son caractère ou sa vie privée. Il est hors de doute que c’était un homme doué d’initiative et de volonté persévérante, un puissant organisateur, auquel nous devons le groupement et la création de l’École Nationale Française.

Jusque-là la France avait certes produit des compositeurs de talent et de génie, mais il lui manquait cette cohésion qui seule constitue, à proprement parler, une École.

Il dirigea le Conservatoire pendant vingt ans, de 1795 à 1816.

Il eut pour successeur direct Perne, qui fut directeur seulement cinq ans, de 1817 à 1822.

Ensuite vinrent Cherubini, de 1823 à 1841 (dix-huit ans) ; Auber, de 1842 à 1871 (vingt-neuf ans) ; Ambroise Thomas, de 1872 à 1896 (vingt-quatre ans) ; puis enfin Théodore Dubois, le Directeur actuel depuis 1896.

Si je ne vois rien à vous raconter sur Perne, dont la courte direction a laissé peu de traces, il en est tout autrement de Cherubini, l’un des plus grands maîtres dont puisse s’honorer l’École française, et qu’on a le grand tort de trop négliger aujourd’hui, de presque méconnaître.

L’affabilité, il faut bien le dire, n’était pas précisément la note dominante du caractère de Cherubini. Il était plutôt rébarbatif.

Adolphe Adam, qui avait douze ans lorsqu’il lui fut présenté par un ami de son père, s’est souvenu toute sa vie de la façon dont il l’accueillit à sa première visite.

Il est bon de savoir d’abord, ce qui est un peu oublié, que le père du futur auteur du Chalet était lui-même un artiste très connu, le professeur de piano à la mode sous le premier Empire, qu’on peut même considérer comme le fondateur de l’école du piano en France. Ami et protégé de Gluck, il fréquentait et recevait tous les grands artistes de l’époque, et dans ce milieu où l’on traitait Cherubini de colosse musical, comme aussi par l’audition de quelques-uns de ses chefs-d’œuvre aux exercices du Conservatoire, le jeune Adam s’était fait de l’homme, de sa figure et de sa prestance, l’idée de quelque chose d’extraordinaire, de beau, de grandiose en soi-même. C’est un sentiment tout naturel ; il faut un effort pour se figurer un Napoléon Ier, un Wagner ou un Berlioz avec la taille qui était la leur, au-dessous de la moyenne. Ce fut donc une première désillusion de se trouver en face d’un homme chétif et rabougri, à l’air dédaigneux et renfrogné ; mais ce fut bien autre chose quand il ouvrit la bouche.

— « Cher maître », lui disait l’introducteur, « je me fais un plaisir de vous présenter un jeune garçon qui se destine à la musique, et qui a de qui tenir, car c’est le fils de notre ami Adam ; tout jeune qu’il soit, c’est déjà un de vos admirateurs passionnés. »

— « Ah ! ah ! ah ! ah ! que zé lé trouve bien lé ! »

Il ne lui dit rien autre chose ce jour-là.

Cette anecdote, rapprochée d’une autre que Berlioz a consignée au chapitre IX de ses Mémoires, où il raconte « sa première entrevue avec Cherubini », semble démontrer que réellement le vénérable prédécesseur d’Auber avait l’accueil sévère pour les jeunes gens.

A défaut d’aménité, cet homme de génie, beaucoup trop oublié aujourd’hui, possédait une ponctualité et une exactitude à toute épreuve.

Il arrivait à son bureau tous les matins à neuf heures moins cinq[1], apportant un morceau de sucre au chien de Hottin, son garçon de classe. Le lundi, n’étant pas venu le dimanche, il en apportait deux.

A tous les examens, concours, comités ou séances quelconques, il était toujours là le premier, et même pas content du tout quand quelqu’un s’avisait de le devancer. Un jour, un professeur zélé, ignorant cette particularité, s’étant permis de lui dire : « Eh bien ! monsieur le directeur, vous n’êtes pas le premier aujourd’hui !

— Qué, qué, qué cous n’êtes pas exact, zé le souis plus que vous — vous, vous que vous n’êtes pas exact, qué vous êtes en avance », lui répondit Cherubini très courroucé.

De 1825 à 1871, c’est-à-dire sous les directions de Cherubini et d’Auber, il existait un pensionnat de 12 élèves chanteurs, internes, par lequel sont passés un certain nombre de chanteurs devenus célèbres, Faure, Capoul, Bouhy, Melchissédec, Couderc, Bosquin,… pour n’en nommer que quelques-uns, très fiers de leur uniforme (redingote noire avec des lyres entourées de palmes brodées en or sur les revers, même insigne sur la casquette marine) qui les faisait ressembler à des orphéonistes d’aujourd’hui ou à des élèves de l’École Niedermayer. Ils étaient logés dans le bâtiment à gauche dans la cour ; leurs 12 chambres au deuxième étage, donnant les unes sur la cour, les autres sur la rue Bergère, leurs salles d’études au premier[2], le réfectoire au rez-de-chaussée, et la cuisine en sous-sol. Ils avaient un concierge spécial, dont on a toujours maintenu l’emploi malgré la suppression du Pensionnat, ce qui explique, par parenthèse, pourquoi le Conservatoire, n’ayant que deux portes, possède trois concierges. Là, on leur enseignait le Chant et la Déclamation lyrique, et ils étaient censés apprendre aussi le solfège et quelques éléments de piano[3].

Cherubini avait institué à leur égard une discipline de fer ; une grille du même métal, toujours fermée comme celle d’une prison, existait sous le porche ; défense absolue était faite à ces jeunes gens de sortir seuls ; ils ne pouvaient mettre le nez dehors qu’en bande et accompagnés ; la surveillance était de tous les instants… Les récréations se prenaient en commun, dans la cour quand il faisait beau, sous l’œil vigilant des trois concierges, d’un surveillant spécial et du Directeur du Pensionnat. La correspondance était l’objet d’une attention spéciale. Un vrai règlement de couvent, enfin !

Cela n’empêchait pas que presque toutes les nuits il y avait des évasions, puisque tous les matins ou à peu près il y avait des pensionnaires qui rentraient par la porte. Ils savaient bien sortir, mais ils ne savaient pas rentrer ; le personnel était sur les dents, Cherubini furieux.

Voilà qu’un beau soir à onze heures, le tambour-maître d’un régiment en garnison à la caserne de la Nouvelle-France, passant rue Bergère, reçoit dans ses bras un jeune homme qui se laissait glisser le long d’un tuyau de descente. Il le prend pour un voleur et lui met la main au collet ; explications bruyantes, altercation, lutte, pendant lesquelles le quartier s’ameute, et, avec le quartier, les trois concierges, le surveillant spécial… Ce fut un scandale épouvantable, si bien que le lendemain Cherubini, exaspéré, donnait l’ordre de mettre des chaînes et des cadenas fermant à l’intérieur à toutes les fenêtres du Pensionnat, ordre qui fut exécuté le jour même.

Peu après, le laitier qui tous les matins venait apporter la provision de lait, en arrivant devant la porte du Pensionnat, sonne comme de coutume ; le concierge tire le cordon, la porte ne s’ouvre pas ; il resonne, le concierge retire le cordon, la porte continue à résister ! A la fin, fatigué de ce manège inaccoutumé, le concierge se décide à se lever et crie par la fenêtre : « Mais pourquoi donc n’entrez-vous pas ? » Le laitier lui répond : « Je ne peux pas ! il y a un cadenas extérieur à la porte ! »

Mystère !… On n’a jamais pu savoir comment, pourquoi et par qui ce cadenas avait été placé. À l’appel du matin, tous les pensionnaires étaient présents. Cette fois, il avait su rentrer.

À l’usage de ceux qui n’étaient pas de première force en gymnastique, il existait un passe-temps plus sédentaire.

On allait chercher à la cuisine toutes les casseroles, chaudrons, couvercles, passoires et généralement tous autres ustensiles métalliques, et on les attachait à la queue leu-leu au moyen d’une très longue corde, dont un élève emportait un bout au troisième étage, tandis qu’un autre conservait l’extrémité inférieure dans la cave. Ces dispositions prises, il ne restait plus à chacun qu’à tirer alternativement son bout, comme font les ramoneurs avec leur hérisson, pour faire parcourir à toute cette ferraille l’étendue entière de l’escalier, s’accrochant à toutes les marches, se heurtant à la rampe, et produisant ainsi du haut en bas de la maison un vacarme que tous ceux qui l’ont entendu affirment être des plus réjouissants. Ils appelaient cela : jouer à l’orchestre de l’Opéra.

Un jour, un écureuil, appartenant probablement à l’un des pensionnaires, étant mort, on lui fit de pompeuses funérailles qui ne durèrent pas moins de trois jours, pendant lesquels tout le Conservatoire fut en effervescence ; rien ne fut oublié, l’exposition du corps, les chants et les cérémonies du culte ; il paraît que c’était très drôle ; je n’oserais pas affirmer que c’était tout à fait convenable.

On voit par tout cela que, malgré les rigueurs directoriales, la vie n’était pas si intenable qu’on aurait pu le croire au Pensionnat ; Messieurs les pensionnaires savaient l’embellir et la mettre à leur goût.

Tous les gens qui ont connu Cherubini affirment qu’en dehors du service, c’était un homme très affable, très doux et même spirituel ; que sa maison était fort gaie, qu’il recevait beaucoup, et que ses filles, pour lesquelles il était plein de tendresse, étaient charmantes. Malgré cela, je n’ai jamais entendu citer de lui un mot vraiment aimable ; à moins que ce ne soit celui-ci :

Pour amuser ses filles, ayant organisé une petite sauterie intime, il fait dire au chef du Pensionnat de lui envoyer le pensionnaire Couderc. Enchanté et flatté de cette distinction, Couderc se met sur son trente-et-un, habit noir, cravate blanche immaculée, chemise à tout petits plis, bottines vernies sortant de chez le bottier, et arrive ainsi tout pimpant chez le Maître, bien exactement à l’heure dite.

— « Qué, qué, que que vous voulez ?

— Je suis M. Couderc, cher Maître…

— Qué qué c’est qué ça, zé connais pas ?

— Mais il y a donc erreur ? C’est M. Legendre[4] qui m’a dit que vous m’aviez fait l’honneur de m’inviter ?

— Qué, qué, que z’ai demandé le pensionnaire Couderc, mais que vous, monsieur, que zé né vous connais pas. »

Il fallut qu’il rentrât revêtir son uniforme.

Cherubini n’allait jamais aux premières en vertu de ce principe : « Qué si l’ouvraze il est bon, on le rezouera ; qué s’il est mauvais, qué zé né pas besoin de l’entendre. »

Il faisait pourtant exception, en général, pour les œuvres de ses élèves. C’est ainsi qu’il se trouvait un soir à l’Opéra, où l’on jouait pour la première fois un ouvrage d’un de ses disciples préférés, dont le nom n’ajouterait rien à l’intérêt de ce récit. Après le deuxième acte, l’auteur monte dans la loge de son Maître, qui était assis sur le devant et ne bouge pas. Inquiet de ce silence, et au bout d’un certain temps, il hasarde timidement :

— « Eh bien ! cher Maître, vous ne me dites rien ?

— Qué voilà bien deux heures qué zé t’écoute, moi, et qué tu né mé dis rien ! »

Voulez-vous encore une petite histoire de Cherubini ? Je crois que ce sera la dernière, car je ne veux pas vous raconter celles qui sont par trop connues.

Après être resté assez longtemps sans rien produire au théâtre, il donna à l’Opéra, en 1833, un dernier ouvrage, Ali-Baba. À la répétition générale, un des interprètes se trouve subitement indisposé, et dans l’impossibilité de chanter. Grand émoi sur la scène et dans la salle ; on allait se voir forcé d’ajourner la répétition, lorsqu’un camarade obligeant, qui avait aussi un petit rôle dans la pièce, s’offre spontanément pour remplacer le malade et sauver la situation, en s’excusant de ne savoir le rôle que très imparfaitement, puisqu’il n’avait pas eu à l’apprendre et ne le connaissait que pour l’avoir entendu aux répétitions.

Effectivement, comme c’était à prévoir, il se trompe, il excite la colère de Cherubini, qui ne manque pas, bien entendu, une si belle occasion de lui dire des paroles très désagréables.

Pendant l’entr’acte, Halévy, son élève, qui devait être, à cette époque, chef du chant à l’Opéra, vient le trouver et essaie de le ramener à de meilleurs sentiments :

« Je vous assure, mon cher Maître, que vous avez été bien dur pour ce pauvre X…, qui en somme a fait acte de bonne volonté et sans lequel on ne pouvait pas répéter du tout ; il est bien naturel qu’il n’ait pas su le rôle et se soit un peu trompé, mais enfin ce qu’il a fait est d’un bon camarade et d’un bon musicien ; vous lui avez fait beaucoup de peine, il s’attendait plutôt à un petit remercîment… Vous devriez tâcher de lui dire quelques mots pour faire oublier cette pénible impression, lui montrer que vous appréciez son zèle…

— « Qué c’est bon, qué c’est bon, interrompt Cherubini, qué tu vas lui dire qué zè né lui en veux pas. »

Si maintenant nous passons à Auber, nous allons nous trouver en face d’un tout autre caractère et d’un tour d’esprit fort différent.

Les bons mots d’Auber ne se comptent pas.

En voici deux que je crois inédits, car je ne les ai jamais lus nulle part, et de l’authenticité desquels je suis certain, les ayant entendus de mes propres oreilles.

Auber suivait l’enterrement de Rossini, en causant de façon intermittente avec l’un, avec l’autre, de groupe en groupe.

— « Heu ! heu !… on s’en va, à l’Institut ; après Meyerbeer, Rossini… (d’un air bonhomme) à présent c’est le tour de ce pauvre Thomas ! »

Il oubliait de la meilleure foi que, né en 1782, il avait lui-même vingt-neuf ans de plus qu’Ambroise Thomas.

Il faut dire qu’Auber, avec son tempérament sec, toujours alerte et vif jusqu’à la fin, ne portait pas son âge, tandis qu’Ambroise Thomas, triste et songeur, n’a jamais donné l’impression de la jeunesse.

C’est ce qui explique cet autre mot, de la même famille :

Gounod rencontre Auber et lui demande ce qu’il pense de la santé d’Ambroise Thomas, qu’il a rencontré récemment, et qui lui a paru changé.

— « Thomas ! dit Auber, il est né changé ! »

Chose au moins singulière, Ambroise Thomas, qui, lui, n’avait certes pas l’habitude de faire des mots, a donné à celui-ci, soit qu’il en ait eu connaissance, soit par un hasard bien bizarre, le pendant le plus inattendu, et d’une galanterie singulière.

Un jour qu’il cheminait pensif, plongé dans sa perpétuelle rêverie, et regardant le trottoir à trois mètres en avant, il s’entend interpeller par une dame qu’il avait fort bien connue, mais dans un temps déjà ancien.

— « Comment, cher Maître, vous ne me reconnaissez pas, je suis madame X… ?

— Mais comment aurais-je pu vous reconnaître, chère madame ? Depuis que je ne vous ai vue, vous n’avez pas du tout changé ! »

Depuis la suppression du Gymnase Musical Militaire (1856) jusqu’en 1870, il a existé au Conservatoire des classes de Saxophone, de Saxhorn, de Solfège et d’Harmonie à l’usage exclusif des élèves militaires, des chefs et des sous-chefs, classes auxquelles s’intéressait d’une façon toute particulière le général Mellinet, commandant de la Garde Impériale, qui était, on le sait, un grand mélomane.

Soit qu’Auber lui abandonnât la présidence du jury, soit simplement en raison du prestige qui s’attachait à sa haute personnalité, le général Mellinet avait une grande influence dans les concours spéciaux de ces classes militaires, influence qui se manifestait par une propension bienveillante et parfois excessive à donner le plus de récompenses possible à des jeunes gens auxquels il n’était alloué que deux ans à passer à l’école. Un jour qu’il se laissait entraîner, peut-être un peu plus que de raison, par sa générosité naturelle :

— « Croyez-moi, général, lui dit Auber, je connais le Conservatoire mieux que vous ; si vous donniez plus de récompenses qu’il n’y a de concurrents, cela ferait mauvais effet ! »

Autre boutade d’Auber, que je crois inédite.

À je ne sais quel concours de je ne sais quelle année, il se trouvait qu’un seul des concurrents, qui par hasard était un nègre, pouvait avoir mérité une certaine nomination.

On vote donc par boules, comme toujours en pareille occurrence. La question posée est celle-ci : « Y a-t-il lieu à décerner tel prix ? »

— Scrutin… en silence.

Le scrutin amène neuf boules noires :

— « Dans son pays, dit placidement Auber, il aurait eu l’unanimité ! »

À rapprocher d’une exclamation bien amusante d’un de mes plus éminents collègues, à un concours auquel j’assistais, il y a quelques années, et qu’il poussa bien à propos, d’une voix claire bien qu’un peu angoissée, juste au moment, pendant la fraction même de seconde où les boules étaient déversées de l’urne dans la coupe hexagone :

— Je veux qu’elle soit blanche ! clama-t-il !!!

Et il n’était que temps !… il y avait cinq noires et quatre blanches.

Les boules vénérables qui servent pour les scrutins datent de la fondation de l’établissement (1795), et n’ont jamais été remplacées ni nettoyées. Par le frottement, les noires ont perdu pas mal de leur couleur tandis que les blanches se sont considérablement encrassées ; si bien qu’à présent elles sont à peu près uniformément grises, et qu’il faut une certaine attention, surtout par les temps sombres, pour les distinguer les unes des autres. De là, d’abord l’erreur bien excusable, puis, l’émoi du bon et consciencieux juré.

Si j’avais l’honneur d’être journaliste, j’entreprendrais une grrrrande campagne à ce sujet : je démontrerais que c’est à cette confusion des boules qu’il faut attribuer tous les jugements saugrenus qui ne sont pas d’accord avec les miens (seuls justes et équitables, nécessairement) et je réclamerais que les boules soient savonnées publiquement avant chaque concours.

Un jour, Auber, alors directeur, faisait visiter le Conservatoire à un ministre, un ministre de son temps, bien entendu, un ministre de l’Empire.

Arrivés tous deux au beau milieu de la cour, de cette triste cour rectangulaire que vous connaissez tous comme moi (quoique depuis moins longtemps), ils s’étaient arrêtés là, et s’efforçaient en vain d’y découvrir de belles lignes architecturales. Effectivement, il n’y a rien de plus maussade et de plus bête que cette pauvre vieille cour que nous aimons pourtant tous, et qui était alors, à bien peu de chose près, telle que nous la voyons aujourd’hui. Des fenêtres fermées s’échappait par les fissures, tout comme à présent, un vague et indescriptible gazouillis formé du sifflement des flûtes, du nasillement des hautbois, des couacs des clarinettes, des pétarades des bassons, du grincement des violons, du grognement des violoncelles, des ronflements des contrebasses, des doux roucoulements des chanteuses,… enfin ce bruissement troublant si caractéristique, si particulier à notre chère vieille cour qu’on ne l’entend nulle part ailleurs, et qui fait qu’on s’y attache cordialement, sans trop savoir pourquoi.

Auber ne disait rien. Le ministre non plus. Ils écoutaient le travail…

Soudain, un cri effroyable, rauque, guttural, se fait entendre à l’une des fenêtres du premier étage. Le ministre, bien que courageux et ayant souvent visité des maisons de fous, fait un bond en arrière ; Auber, très calme, lui dit : « Ne craignez rien, Excellence, c’est un ténor qu’on saigne. »

L’un des traits les plus typiques du caractère d’Ambroise Thomas était certainement son extrême bienveillance, sa mansuétude et son esprit indulgent, la bonté reflétée par son regard pensif de doux philosophe, qui allait souvent jusqu’à la faiblesse et se manifestait parfois sous les formes les plus inattendues, malgré son désir sincère d’être très ferme.

Quand j’étais tout jeune professeur, ayant moins de deux ans d’exercice, je possédais dans ma classe un petit vaurien de la pire espèce, dont j’ai oublié le nom exact, mais que nous appellerons… Troublot, si vous voulez, et qui était bien la plus sale petite crapule qu’on puisse imaginer.

Ce n’était déjà plus un petit garçon ; ce n’était pas encore tout à fait un jeune homme ; il était arrivé à cet âge indécis où les chiens commencent à lever la patte.

Insolent, querelleur, paresseux, mauvais camarade, menteur, chapardeur, pourvu certainement d’autres défauts que je n’ai pas eu l’occasion d’observer, et peut-être même de vices, il était notamment l’inventeur du truc du double-carnet, que je vais essayer de vous raconter, pour vous faire apprécier les brillantes capacités du jeune homme.

Voici en quoi cela consistait :

Un jour où par hasard j’avais vu le père Troublot (je dis par hasard, car jamais les parents ne se manifestaient), j’avais organisé, de concert avec lui, un carnet à deux colonnes, sur lequel le père devait inscrire :

- 1o L’heure à laquelle Troublot quittait la maison paternelle ;

- 2o L’heure à laquelle il y rentrait ;

- 3o Le temps consacré au travail entre deux classes.

Moi de mon côté, je devais y noter :

- 1o L’heure à laquelle il arrivait à la classe ;

- 2o L’heure à laquelle il en partait ;

- 3o Mon appréciation sur le travail effectué et la tenue en classe.

Le résultat, selon ma naïve conception, devait être quelque chose comme ceci :

En cas de bonne conduite, cas fort peu présumable :

COTÉ DU PÈRE

Parti à 8 h. 1/2 Rentré à 11 h. 1/2 A travaillé 4 heures. |

MON COTÉ

Arrivé à 9 h. Parti à 11 h. Travail satisfaisant. |

COTÉ DU PÈRE

Parti à 8 h. 1/2 Rentré à 3 heures N’a pas travaillé. |

MON COTÉ

Arrivé à 10 1/2 Parti à 11 h. Classe nulle. |

Or, il n’en fut rien, car dès le premier jour, ce petit chenapan de Troublot (je n’ai pas dit que ce soit un imbécile) avait institué un deuxième carnet, sur lequel il imitait mon écriture dans la deuxième colonne, tandis que sur l’autre (le véritable), il imitait celle de son père dans la première.

À moi, il ne montrait jamais que le premier carnet, à son père que le deuxième.

C’est d’une simplicité qui confine au génie.

Il en résultait une série permanente de quiproquo dans le genre de ceux-ci, et toujours, inévitablement, de la plus parfaite vraisemblance :

J’écrivais, par exemple, le 1er novembre, sur le carnet no 1.

|

Votre fils n’a pas paru à la classe depuis huit jours. |

et je recevais comme réponse, le 3 novembre :

|

Mon pauvre enfant a été bien malade, la bile s’est mélangée aux nerfs, le tout a retombé sur l’intestin pour remonter dans la tête, le médecin a exigé un repos complet. |

Tandis que le père, aux mêmes dates, écrivait sur le carnet no 2, le seul qu’il ait jamais vu :

|

Je suis très mécontent d’Ernest, il passe toutes ses journées dehors, je ne sais pas ce qu’il fait. |

Ce à quoi j’étais censé répondre :

|

C’est moi qui le retiens pour un travail où il m’est indispensable, et lui est d’ailleurs très profitable. |

Cela a duré plusieurs mois, pendant lesquels je considérai cet animal de Troublot comme une sorte de méconnu, un pauvre garçon bien méritant, et me faisais des reproches de l’avoir souvent secoué indûment.

Il y avait des variantes ; je recevais cette communication, par exemple :

|

Mon pauvre fils arrivera en retard ce matin, il a dû passer la nuit près de sa pauvre grand-mère mourante à Nogent-sur-Marne ; il n’a pu préparer aucun travail ; |

pendant que le père recevait celle-ci :

|

Votre fils devient un élève modèle. Je suis très satisfait de ses progrès. Il arrive toujours le premier à la classe et en part le dernier. |

Toute cette machination fut découverte par un hasard. Il est bien connu que c’est au hasard qu’on doit en général la plupart des grandes découvertes. Un beau jour, par inadvertance, le pauvre Troublot me remit le carnet no 2, celui destiné au père !!!… le carnet où je ne tarissais pas d’éloges sur son compte… Et alors tout son bel édifice s’effondra.

Je n’eus aucune pitié ; je communiquai à M. Thomas les notes de classe, je fis rechercher les absences sur la feuille du surveillant, je racontai en détail la mystification du double carnet, je dépeignis le caractère indécrottable de l’individu.

M. Ambroise Thomas était indigné, outré ; il se promenait de long en large en disant : « Nous ne pouvons pas tolérer de pareilles natures au Conservatoire, il faut y mettre bon ordre, je ferai un exemple, un garçon comme celui-là pourrit toute une classe, je vais le mettre à la porte, ce ne sera pas long ! »

Le jour de l’examen, non content d’avoir salé Troublot comme il le méritait dans mon rapport, j’eus bien soin au dernier moment de remémorer verbalement à M. Thomas les nombreux titres de cet intéressant enfant à la radiation ; et voici le résultat :

M. Ambroise Thomas (d’un ton féroce). — « Troublot ! approchez ici ! hum ! hum !

Troublot. — V’là, m’sieur, on s’amène.

— Approchez. J’ai à vous parler de choses excessivement graves ; votre professeur est très mécontent de vous.

— …

— Il dit que vous ne travaillez pas ; que vous êtes inexact, menteur, paresseux…

— C’est pas vrai.

— (Indigné.) Comment ! ce n’est pas vrai ! et les feuilles de présence, qui vous portent presque toujours absent ?

— C’est pas ma faute si on marque mal sur les feuilles.

— Mais enfin ! il paraît que vous ne faites aucun progrès, aucun effort !

— C’est pas vrai, j’travaille comme les autres.

— Que vous trompez votre père et votre professeur !

— Y n’est jamais content de rien ; ah ! si vous écoutez tout c’qui vous raconte !…

— (Se tournant vers moi.) Vous entendez ! il dit qu’il travaille !… Il n’a pas une mauvaise figure…

— Et encore que j’ai travaillé que j’étais malade qu’y en a beaucoup qu’en auraient pas fait autant.

— (Devenu paternel.) Allons, allons !… pour cette fois je me contenterai de vous savonner sérieusement, mais très sérieusement, vous m’entendez ?

— Oui, m’sieu, j’attends.

— Vous comprenez, mon ami, votre professeur est encore tout nouveau, c’est un tout jeune professeur, ce qu’il fait, c’est dans une bonne intention, peut-être un peu d’excès de zèle ; il ne faut pas lui en vouloir, il faut l’écouter.

— (Effronté.) J’lui pardonne.

— (Aux membres du comité.) Il a l’air d’un bon garçon ; à son âge, j’étais paresseux… nous étions tous paresseux ; (à Troublot) voyons, voyons, mon petit ami, calmez-vous, ne vous laissez pas abattre par ce que je vous ai dit, un peu de courage, sacrebleu ! songez que vous n’êtes plus un enfant de… (cherchant sur sa feuille) quel âge avez-vous ?

— Quinze ans.

— C’est bien ce que je disais : vous n’êtes plus un enfant de quatorze ans ! Allez, allez, au revoir, mon petit ami ! continuez à travailler comme vous dites, sans cela… l’année prochaine… je serai implacable. Lescot, appelez le suivant ! »

Il va sans dire que l’année suivante je ne réclamai plus rien, et que Troublot ne cessa de troubler la classe qu’à l’expiration du nombre d’années d’études imposé par le règlement d’alors.

Parmi les types les plus amusants d’anciens professeurs qu’il m’ait été donné de connaître ou d’entrevoir, je crois qu’il faut placer en première ligne celui qu’on appelait le petit père Elwart, dont je suis indirectement le successeur, car en 1872, Th. Dubois a hérité de sa classe d’harmonie, dont je suis devenu titulaire en 1891, lorsque Th. Dubois lui-même, avant d’être appelé aux fonctions directoriales, a succédé à Léo Delibes dans une classe de composition.

Elwart, que j’ai donc pu fort peu connaître, était, autant qu’il m’en souvient, un petit homme rabougri, rougeaud, très ratatiné, alerte, courant toujours par ci et par là, très affairé, très original, mais qui ne devait pas manquer d’une certaine valeur. Il suffit, pour s’en rendre compte, d’examiner ses étapes, autant que je puis les reconstituer :

A dix ans, il était enfant de chœur à Saint-Eustache.

A treize ans, il était apprenti emballeur rue de Paradis-Poissonnière.

A seize ans, on le retrouve deuxième violon dans un petit théâtre des boulevards qui n’existe plus.

A vingt ans, il était élève de la classe de composition de Lesueur, au Conservatoire.

A vingt-trois ans, il obtenait le Deuxième Grand Prix de Rome, et à vingt-six ans le Premier.

Il fit beaucoup de choses, il composa, il écrivit ; de tout cela, il ne reste rien, ou pas grand’chose ; quelle valeur cela pouvait-il avoir, je l’ignore. Mais ce qui lui est resté parmi nous, c’est sa réputation inénarrable d’orateur pour banquets, pour funérailles, pour fêtes orphéoniques et réunions en tout genre ; il adorait parler, et il faut voir comme il s’en tirait.

Aux obsèques de Leborne (aussi un de nos anciens professeurs), il termina ainsi son discours :

« Leborne avait un grand chagrin au cœur ; il ne fut pas de l’Institut, malgré les nombreuses démarches qu’il fit pour y entrer. »

Puis, se penchant à l’oreille de M. Victorin Joncières, de qui je tiens cette anecdote, il lui confia ceci : « Ce que j’en ai dit, c’est pour la famille. »

C’est également de M. V. Joncières, qui l’a beaucoup plus connu que moi, que je tiens ce mot de Berlioz agonisant :

« Si Elwart doit parler sur ma tombe, j’aime mieux ne pas mourir ! »

Mais une des gaffes les plus belles de ce bon Elwart, c’est celle qu’il commit à Bordeaux, mon pays d’origine, sinon natal, alors qu’il accompagnait, on ne sait trop pourquoi, une tournée de concerts qui avait déjà fait escale à Orléans, à Tours, à Poitiers, à Angoulême, et devait se continuer encore par ailleurs.

Il était surmené, ce pauvre homme, car à chaque station il se croyait obligé de faire un speech, de porter des toasts, de se dépenser enfin en frais d’éloquence, d’assister par conséquent à tous les banquets, à tous les soupers offerts aux artistes après les concerts organisés par les sociétés plus ou moins philharmoniques. Il n’en pouvait plus, mais entraîné par sa nature, il parlait toujours, il fallait qu’il parle, c’était sa vocation, c’était plus fort que lui.

Or, voici dans quelles circonstances l’événement se produisit :

On était donc à Bordeaux. À l’issue du concert de la Société Philharmonique, le Président avait organisé un souper monstre, auquel étaient conviés, en plus des artistes, le Préfet, le Maire, le Général, le Président de la Cour, toutes les autorités, et Elwart. Celui-ci en était à son dixième banquet depuis six jours, sans compter de nombreux punchs et autres obligations du même genre, auxquelles il croyait de son devoir de ne pas se soustraire, et, comme il ne portait pas la toile d’une façon extraordinaire, il commençait à être… légèrement fatigué.

Il avait pourtant préparé un long discours, ressemblant étonnamment aux précédents, qu’il comptait bien débiter quand arriverait l’heure des speaches, au moment du champagne, de l’enfièvrement et de l’enthousiasme final.

Un incident imprévu, aussi désastreux qu’invraisemblable, se produisit : dès le deuxième service, le maire, M. Brochon, l’un des convives les plus importants, dut quitter la table du festin, appelé subitement par un sinistre quelconque, un incendie, peut-être, en quelque point éloigné de la ville.

Aussitôt les voisins d’Elwart s’empressent tumultueusement autour de lui :

— « Vous ne pouvez pas laisser partir M. le maire sans lui dire un mot !…

— Voyons, mon bon Elwart, où est votre éloquence, réveillez-vous !… vite un toast au maire ! il s’en va…

— Il n’y a pas une minute à perdre, il va partir,… il se lève, trouvez quelques mots émus, dépêchez-vous.

— Mais vite, vite, vite…

— Tenez, le voilà qui part… »

Alors, électrisé, Elwart se lève, et tenant son verre en main, faisant appel à toute la présence d’esprit que lui laissaient ces voyages ahurissants, ne sachant plus au juste où il était, ni où il en était, il porte ce toast inouï, devenu célèbre :

— « Au bon départ de Monsieur le Maire… et aux dames d’Angoulême », qui eut d’ailleurs un succès fou.

Cette histoire a souvent été racontée autrement, et dénaturée ; mais telle que je vous la donne, elle est authentique ; je la tiens de Bordelais de ce temps, mes compatriotes, gens dignes de toute confiance, et aussi un peu d’Elwart lui-même, qui était, au fond, un homme d’esprit, et s’était bien rendu compte, par la réflexion, qu’il avait dû commettre là quelque chose comme ce qu’on appelle « un impair ».

Il ne craignait pas de le raconter, et était même le premier à en rire, tout en se tenant prêt à recommencer, très sérieusement, à la première occasion.

C’était le roi des hurluberlus, ce bon Elwart, en même temps qu’un excellent homme, car tous ses élèves ont conservé de lui le meilleur souvenir.

Un jour, il faisait partie d’une commission qui avait à classer, d’après des travaux écrits, de nombreux concurrents en trois catégories :

- 1o Les bons, c’est-à-dire admis, reçus ;

- 2o Les douteux, réservés pour être revus en cas de besoin ;

- 3o Les mauvais, refusés sans appel.

Il s’était donc dit, judicieusement, qu’il n’avait qu’à mettre sur sa feuille, en regard de chaque nom, une de ces trois mentions : reçu, réservé, refusé ; et, pour abréger, il les représentait chacune par leur initiale. Si bien qu’à la fin du concours, il se trouvait avoir mis un R à chacun des concurrents.

Cela voulait-il dire Refusé, Réservé ou Reçu, il était incapable de s’en souvenir lui-même. Diable ! que faire ?

Un instant, il fut question de recommencer la lecture de tous les manuscrits, ce qui avait déjà pris trois journées pleines, et n’était pas du goût de tout le monde ; mais Elwart, avant tout brave homme et d’humeur accommodante, déclara qu’il s’en rapportait, pour l’interprétation de ses innombrables R…, à l’avis de ses collègues.

C’était sous le deuxième Empire.

Un de mes jeunes camarades de classe, Éleuthère Kalb, originaire de la Creuse, je crois, avait été envoyé à Paris par sa famille, avec une très modique pension, pour y faire ses études musicales.

Son père, organiste de la cathédrale, professeur dans tous les collèges et couvents de sa petite ville, n’avait d’autre ambition que de lui voir entreprendre une carrière provinciale analogue à la sienne, très honorable assurément, mais terne et sans prestige.

Éleuthère, lui, avait de plus hautes visées ; il avait goûté de la vie de Paris, il avait été au théâtre, assisté à des concerts, fréquenté le monde, et cet horizon restreint lui faisait faire la grimace. De plus il avait obtenu, l’année précédente, le deuxième prix de piano, et concourait cette année en vue du premier.

Voilà que le jour du concours, au moment même où il arrivait sur la scène pour jouer son morceau, il aperçoit au premier rang, juste sous son regard, la figure déjà triomphante du père Kalb, qui avait trouvé l’occasion bonne à la fois pour venir voir Paris, qu’il ne connaissait pas, pour jouir du succès de son fils,… et surtout pour le ramener dare-dare dans la Creuse, remplir les fonctions précitées selon son rêve. Il avait fait queue, le malheureux, depuis le matin pour être bien placé, au premier rang et juste au milieu, pensant faire une surprise agréable à son fils, et sans songer qu’il y avait là de quoi lui faire perdre absolument ses facultés, par ce saisissement imprévu à un moment où l’on n’a pas trop de tout son calme et de tout son sang-froid. C’était le meilleur moyen de lui faire manquer son coup ; il n’en fut rien, et malgré cette difficulté supplémentaire, dont personne dans le public ni dans le jury n’eut à lui tenir compte, le jeune Éleuthère enleva brillamment un beau premier prix. Dans la cour, il se précipite dans les bras de son père, lequel, après une courte effusion, lui annonce son désir bien arrêté de partir avec lui, dès le lendemain, pour le fond de la Creuse, afin d’y entreprendre sans plus tarder la brillante carrière en question !

Quel seau d’eau froide ! C’était la fin de tout avenir artistique, et nous savions qu’il n’y avait pas à lutter par des raisonnements contre l’entêtement provincial du brave père Kalb, dans les idées duquel il n’était jamais entré que son fils habitât Paris au-delà du temps de ses études. Il fallait de toute nécessité parer ce coup, et nous n’avions pas vingt-quatre heures devant nous.

En cinq minutes, notre parti fut pris.

Tout d’abord, nous emmenâmes le père Kalb déjeuner chez Notta, restaurant qui existe toujours au coin du boulevard et du faubourg Poissonnière ; et en cabinet particulier, ce qui était indispensable.

Plus un cigare qui lui donna mal au cœur.

Profitant de l’émoi causé par cet incident prévu, je sortis solder l’addition (c’est ici que l’on concevra l’utilité du cabinet particulier), et, en partant, je remis ostensiblement au garçon trois francs, un franc par tête, ce dont il parut très satisfait.

Aussitôt nous sautâmes dans un landau de grande remise, que j’avais fait quérir, et fouette cocher, au Bois, par l’Avenue de l’Impératrice, ainsi qu’on nommait alors ce qui s’appelle maintenant Avenue du Bois.

Ici commence la grande comédie.

Nous croisons un bel équipage attelé à la Daumont, contenant un Anglais à favoris jaunes, monocle à l’œil, avec deux Anglaises en grande toilette. Nous saluons profondément ; l’Anglais nous regarde avec étonnement, mais nous rend notre salut.

— « Qui est-ce ? demande le père Kalb.

— C’est Alexandre Dumas père.

— Alexandre Dumas ? Je le croyais nègre !

— Ce sont les journaux qui disent cela.

— Ah ! vraiment ! » Et il salue en se retournant.

Cent mètres plus loin, vient un jeune gommeux exotique, quelque chose comme le rastaquouère d’aujourd’hui, très brun à forte moustache noire, grande cravate de soie rouge flottant au vent, complet de nankin avec un bouquet de couleurs éclatantes à la boutonnière, conduisant lui-même un tilbury très haut sur roues, attelé en tandem ; nous saluons, il répond courtoisement.

— « Et celui-ci ?

— C’est Victor Hugo.

— Comment ? mais il est exilé !

— Exilé pour la forme ; la preuve c’est que nous dînons chez lui tous les jeudis.

— Comme on est mal renseigné en province ! »

Et de saluer de nouveau. — Nous envoyons un bonjour amical à une pseudo-princesse de Metternich, qui répond d’un mouvement gracieux de son ombrelle ; puis nous croisons successivement, toujours échangeant des salutations familières, le général Changarnier, Cavaignac, Armand Carrel…

— « Mais… n’a-t-il pas été tué en duel par Girardin ?

— Non, c’est le contraire ; voilà comme on écrit l’histoire. »

Arrivé au lac, le digne père Kalb, que décidément nous avions réussi à faire tourner en bourrique, avait toujours la main prête pour saluer en même temps que nous ; à la cascade, il lui arrivait même parfois de saluer le premier, dès qu’il apercevait un bel équipage.

Arrêt au restaurant de la Cascade. Simple lunch :

Au retour, nous mettons pied à terre un instant. Dans une contre-allée solitaire se promenait les mains derrière le dos un officier de paix en uniforme, avec de longues moustaches cirées et une cigarette à la bouche.

— « Tiens, l’Empereur, qui prend le frais incognito ! s’écrie Éleuthère en saluant jusqu’à terre ; puis, nous quittant un instant, il s’en va, chapeau bas, lui demander à demi-voix, le chemin du pré Catelan.

— Ah ! ça, tu le connais donc ?

— Un peu ; je viens de lui annoncer mon prix, dont il a été enchanté, et lui demander quand je pourrai lui présenter ce bon Lavignac.

— !!!… »

A 6 heures, dîner chez Véfour, au Palais-Royal :

Mais plus de cigares, c’était inutile. Au dessert, je m’éclipse

une seconde pour passer à la caisse, et nous laissons sur la

table la somme de trois francs.

— « Ah ! çà, mais la vie est pour rien ici ! qu’est-ce qu’on nous raconte donc en province ?

— Mais oui ; rien n’est cher à Paris, le tout est de connaître les maisons. »

Le soir, nous allâmes au Châtelet, où j’avais retenu une baignoire. En passant au contrôle :

— « Baignoire 36 ! — Monsieur est avec nous ! — et nous entrons, salués par le contrôleur.

— On ne paie donc pas au théâtre ?

— Si, les étrangers surtout, et les provinciaux ; mais les élèves du Conservatoire ont partout leurs entrées !… »

Rentré à son hôtel, après un formidable souper chez Péters, toujours à un franc par tête, ahuri, éreinté, le malheureux ne ferma pas l’œil de la nuit. Mais le lendemain matin, ébloui par les belles relations que son fils avait su se créer en deux ans, rassuré sur la prétendue cherté de la vie à Paris, il avait changé totalement d’avis, et décidé de laisser l’heureux lauréat encore un an dans la capitale, en supprimant toutefois la pension, comme superflue.

Et c’est ainsi que le jeune Éleuthère Kalb put poursuivre sa carrière, et devenir un de nos artistes les plus honorables.

Ah ! on était sérieux dans mon temps !

Quand j’étais à la classe d’harmonie de François Bazin, homme très austère malgré le tour léger de sa musique, on s’y livrait assez fréquemment à un divertissement auquel je n’ai jamais pris part active, je l’atteste, mais contre lequel je dois avouer que je n’ai non plus jamais protesté.

Il fallait pour cela que M. Bazin fût appelé à l’administration, ou qu’il eût une visite à recevoir dans le couloir, qu’il sortît, enfin, pour une raison quelconque… Aussitôt qu’il avait fermé la porte, un élève s’emparait de son chapeau et le posait sur un des tabourets carrés qui, avec une table et un piano, forment tout notre mobilier scolaire ; puis il soulevait ce tabouret, sous lequel un autre élève en glissait un second ; il soulevait le second, sous lequel on en glissait un troisième… et ainsi de suite jusqu’à ce que la colonne ainsi édifiée, haute d’une dizaine de tabourets toujours surmontés du chapeau, et évoquant vaguement l’idée de la statue de Napoléon sur la colonne Vendôme, arrivât à toucher le plafond. Je ne sais qui avait inventé cet exercice, mais il est certain qu’avec trois élèves intelligents et bien rompus à la manœuvre, c’était fait, montre en main, en deux minutes.

Alors les deux plus forts pianistes de la classe se mettaient à jouer à tour de bras l’ouverture du « Voyage en Chine », pendant que les autres battaient « aux champs » sur la table et sur ce qui restait de tabourets disponibles, jusqu’au moment où une vigie annonçait le retour du professeur.

C’était très imposant ; mais M. Bazin n’aimait pas cela ; il disait : « Vous êtes des polissons », et n’avait peut-être pas absolument tort ; puis il congédiait tout le monde, et faisait venir deux garçons de classe pour détruire l’édifice et rentrer en possession de son couvre-chef.

Je dois dire qu’il avait comme une intuition que je ne participais pas à cette charge de mauvais goût, car un jour où je me trouvais partir le dernier, il me dit en me serrant la main d’une façon significative :

— « Croyez-vous qu’ils sont assez bêtes, ces animaux-là ? »

(Mes élèves actuels sont moins gais.)

Dans l’admirable classe de piano du célèbre professeur Marmontel, classe à laquelle j’ai eu l’honneur d’appartenir, l’usage était, comme d’ailleurs dans beaucoup d’autres, de se réunir pour lui offrir, à l’époque du jour de l’an, un petit témoignage de reconnaissance.

En 1859, si j’ai bonne mémoire, la mère d’un des plus anciens élèves, Mme B…, connaissant un bijoutier dont elle pouvait nous obtenir une remise, ce qui n’est jamais à dédaigner, on fit choix d’une clef de sol en diamants, montée en épingle de cravate. Ce n’était peut-être pas d’un goût exquis, mais enfin… c’est de l’histoire.

Le consciencieux bijoutier tenait à nous en donner pour notre argent, et il ne parvenait pas à faire entrer dans la composition de la clef assez de pierres pour parfaire la somme disponible. Un élève ingénieux proposa alors de mettre la clef sur une portée en poussière de diamant. Cette idée d’un tour si artistique fut adoptée à l’unanimité sans discussion.

Mais, ô surprise ! il nous restait encore de l’argent, notre collecte était vraiment inépuisable.

Alors, le bijoutier offrit, quoiqu’il y perdit un peu, de placer sur la portée un assez gros diamant figurant une note.

La classe ne se tenait plus de joie, on exultait ; ce serait magnifique !

Toutefois une discussion assez aigre s’éleva pour le choix de la note ; plusieurs auraient voulu un sol, puisque la clef était de sol ; mais le bijoutier trouvait que cela s’arrangeait mal pour la monture, que c’était trop bas, pas gracieux. Il avait été si aimable qu’on ne voulut pas le désobliger, on se décida pour un la, le la du diapason.

C’est alors que je pris à part Mme B… pour la supplier de retourner voir le joaillier afin de s’assurer qu’il mettrait bien exactement le la du diapason normal et non pas un la quelconque, un la vulgaire ; sans cela, lui disais-je, ce sera ridicule. La pauvre bonne dame, qui était asthmatique et demeurait aux Ternes, fit pour la troisième fois de la journée la course de la place des Vosges au Marais, et revint essoufflée nous assurer que c’était bien compris.

(Si elle est encore de ce

monde, qu’elle me permette

de lui adresser ici solennellement

mes plus humbles

excuses pour cette méchante

espièglerie.)

Le jour où le merveilleux bijou fut livré, nous nous aperçûmes avec stupéfaction qu’on avait placé le fameux la au beau milieu de la portée, sur la ligne du si.

Le digne bijoutier s’était documenté auprès d’un flûtiste de ses amis, et avait cru comprendre que le diapason normal était un peu plus haut que celui de l’Opéra[5] ; il était tout fier d’avoir fait ainsi preuve d’érudition.

Quand venait chaque année l’époque des concours, l’excellent père Marmontel réunissait ses élèves chez lui presque tous les soirs, en dehors des classes et des leçons, pour leur faire répéter leur morceau de concours devant un auditoire d’abord restreint, puis de plus en plus nombreux, afin de les aguerrir et les habituer au public. Merveilleux procédé d’entraînement.

Comme c’était toujours au mois de Juillet et qu’il faisait déjà suffisamment chaud, on n’allumait que des bougies. Il suffisait d’arriver une demi-heure à l’avance pour produire un effet très divertissant : avec une épingle à cheveux et un peu de soin, on perçait, vers le milieu de chaque bougie, un petit trou allant jusqu’à la mèche, et on y introduisait adroitement une goutte d’eau. (Quand on n’avait pas d’eau sous la main, on trouvait toujours de la salive.)

Alors, qu’arrivait-il ?

Il arrivait qu’à huit heures et demie le domestique, Louis, allumait les bougies, puis l’audition commençait ; vers le quatrième ou cinquième élève, une des bougies faisait : tuff, tuff, tuff… et s’éteignait ; deux minutes après, une deuxième bougie faisait : tuff, tuff, tuff,… et s’éteignait aussi ; puis trois, puis quatre, puis toutes les bougies faisaient de même, et l’audition était interrompue…

On appelait Louis, qui essayait de rallumer les bougies, n’y parvenait pas, et les remplaçait par des neuves ; les invités s’offraient pour aider, montaient sur les chaises, enfin c’était très gai, très mouvementé, on ne s’embêtait pas.

Ça, c’est moi qui l’avais inventé.

(N. B. — Les bougies ne s’éteignant que lorsque la cire était fondue jusqu’à la hauteur du trou, il ne restait aucune trace du mode opératoire, et le truc ne fut jamais découvert.)

Ceci est un de mes remords.

Je venais d’avoir quinze ans et le premier prix de piano, lorsque je lus, sur je ne sais quel journal, une réclame idiote mais persistante d’un pauvre diable de professeur qui prétendait enseigner le Piano et la Composition en un mois ; le malheureux offrait, pour mieux allécher ses pratiques, de donner deux leçons gratuites, des leçons particulières, s’il vous plaît, à tous ceux qui désireraient s’édifier sur l’efficacité de sa méthode, et couvrait d’affiches tous les murs de Paris.

J’aurais dû en avoir pitié, mais connaît-on la pitié à quinze ans ? Je ne vis au contraire que le côté grotesque de sa proposition, et ne songeai qu’à m’amuser à ses dépens, curieux de voir jusqu’où peut aller l’audace dans l’exploitation de la bêtise humaine.

J’allai donc chercher un de mes camarades, également premier prix de piano, que vous connaissez déjà, et tous deux, nous nous présentâmes chez « le Maître » un beau soir vers sept heures et demie, nous donnant pour des employés de commerce, passionnés pour la musique, fréquentant tous les Cafés-Concerts, et ne pouvant disposer en conséquence, pour de fortes études, que d’une heure par jour, le soir de sept heures et demie à huit heures et demie ; n’ayant d’ailleurs pas de piano chez nous, ni le moyen d’en louer, pas plus que d’acheter de la musique… Rien de tout cela ne le rebuta, et la première leçon commença séance tenante.

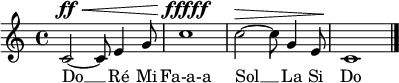

Il ouvrit d’abord son piano, du geste magistral d’un homme qui entend vous dévoiler de suite de vastes horizons, vous frapper par une révélation subite. C’était un piano d’Aucher, sur les touches blanches duquel il avait écrit grossièrement à l’encre : do, ré, mi, fa, etc… tout du long. Il n’y avait rien d’écrit sur les touches noires.

Il nous dit pompeusement :

— « Récartez t’apord ! »

Nous récartâmes — pardon, nous regardâmes ; il était Allemand, mais nous étions Français, — et quand il jugea que nous étions suffisamment ébaubis par ce spectacle extraordinaire, il entreprit ainsi notre instruction :

— « Méziers[6], il y a teux aggords : l’aggord to mi zol, et l’aggord zol zi ré.

Doude la mousique il est faite avec zes teux aggords.

On gommence tuchurs bar l’aggord to mi zol ; guand on en a azez, on basse à l’aggord zol zi ré, et on vinit tuchurs bar l’aggord to mi zol. »

(Je vous ferai grâce par la suite de la prononciation figurée.)

Puis il continua :

— « Maintenant, vous allez composer vous-mêmes une jolie valse ; pour la première fois, c’est moi qui l’écrirai, mais vous pourrez l’emporter. Nous commençons donc par l’accord do mi sol, c’est bien entendu.

Voyons, monsieur Éleuthère, choisissez une note de l’accord.

— Ré, dit péniblement Éleuthère, qui avait déjà son mouchoir en tampon dans la bouche.

— Non, monsieur, le ré n’est pas de l’accord do mi sol ; voyons, monsieur Émile (j’avais pris le nom d’Émile), une note de l’accord.

— Do, hasardai-je timidement.

— A la bonne heure ; j’écris do ; c’est vous qui aurez composé la première note. À présent, la seconde note ; à vous, monsieur Éleuthère, toujours dans l’accord do mi sol.

— Ré, pouffa Éleuthère, qui était sur le point d’étouffer.

— Non, mi, repris-je aussitôt.

— Ah ! ça c’est bien, je crois que vous avez plus de facilité pour la composition que votre camarade ; mais cela viendra, courage, continuons… Ça fait déjà do mi. J’écris. Allons, monsieur Émile, encore une note de l’accord.

— Sol.

— C’est parfait : do, mi, sol ; c’est déjà très joli. — A présent, changeons d’accord, prenons l’accord sol si ré. C’est le tour de monsieur Éleuthère de choisir une note ; il faut qu’il s’habitue ; voyons, quelle note voulez-vous ?

— Ré, je vous l’ai déjà dit deux fois, répéta Éleuthère, reprenant ses esprits.

— À la bonne heure, cette fois le ré va très bien ; on peut même le répéter deux fois, si vous le voulez tous les deux, c’est une jolie note ; voulez-vous le répéter deux fois ?

— Avec plaisir, répondîmes-nous d’un geste.

— À vous, monsieur Émile, encore une note de l’accord ; n’oubliez pas que l’accord, à présent, c’est sol si ré.

— Va pour sol. »

Toute la première leçon de composition se passa ainsi ; le dernier quart d’heure était consacré au piano. Chacun de nous dut jouer avec un doigt, en s’aidant des noms de notes écrits sur le clavier, notre composition, dont j’ai gardé le manuscrit original :

(Tous les ré sont d’Éleuthère ; le reste est de moi.)

Deux jours après avait lieu la deuxième leçon. Elle menaçait de ressembler fortement à la première, car nous avions déjà commencé à composer notre « deuxième valse », quand un grave incident se produisit. On sonna à la porte. Le Maître nous quitta pour aller ouvrir.

C’était une pauvre dame qui venait avec sa fille prendre rendez-vous pour des leçons ; à travers la porte et la cloison, nous entendions toute la conversation :

— « …

— « Foui, Montame, che fous tonnerai teux leçons cratuites et bardigulières, et abrés fous fientrez au gours, afec fotre bedide témoizelle ; ce sera gomme teux chêne chens gué ch’ai là tans mon gapinet, tes embloyés té gommerce, gué z’est leur teuxième leçon, et gu’ils gombozent técha tes cholies falses… »

En entendant cela, sans nous concerter autrement que d’un regard, nous bondissons sur le malheureux piano d’Aucher, et attaquons à toute volée, à quatre mains, avec la virtuosité bruyante de frais émoulus d’une classe de piano, la Marche Nuptiale du Songe d’une nuit d’été… Quand le professeur rentra, il était blême. Il nous dit simplement :

— « Fus êdes tes bolizons ! »

J’essayai bien d’expliquer que nous avions eu simplement en vue l’idée de lui faire une belle réclame et que nous étions d’ailleurs tout prêts à continuer la leçon, mais comme il s’entêtait à répéter : « Fus êdes tes bolizons ! » nous nous décidâmes à prendre congé, et ne le revîmes plus jamais.

Quelqu’un m’assure qu’il exerce encore. Si c’est vrai, il pourrait être intéressant pour deux jeunes pianistes de renouveler l’expérience dans les mêmes conditions, en ayant bien soin de terminer par la marche du Songe d’une nuit d’été. A une trentaine d’années de distance, cela ne manquerait pas d’un certain piquant.

C’est une idée que je vous soumets, et qui me paraîtrait amusante, malgré l’intensité de mes cuisants remords.

Vers l’année 1854, il y avait dans la classe d’Alard un élève violoniste nègre, natif d’Haïti, nommé Bartholomeo Daniel ou Daniel Bartholomeo. On retrouverait certainement son nom dans les archives du Conservatoire, tel que je l’écris ici. Je l’ai connu personnellement. C’était un excellent garçon, noir comme de l’encre, très doux de sa nature, mais terriblement passionné, et porté à toutes les excentricités.

Son histoire, que je vais vous raconter, est en elle-même navrante, je vous en préviens, et devrait plutôt trouver sa place dans un volume intitulé Les tristesses du Conservatoire que dans celui-ci, je le reconnais ; mais elle contient un tel enseignement, et si profitable, que je m’en voudrais de ne pas vous la faire connaître.

Bartholomeo avait environ vingt ans lorsqu’il fut admis à concourir. Il possédait un mécanisme transcendant, une virtuosité prodigieuse, il tenait à fond son instrument et en faisait tout ce qu’il voulait ; les tours de force, les acrobaties étaient son élément, comme aussi les plus grandes exagérations de sentiment, les rallentando outrés, les vibrato de la quatrième corde écrasée, les rapidités vertigineuses ; il se jouait des plus grandes difficultés, des doubles cordes les plus contorsionnantes, des sons harmoniques les plus artificiels, mais quand arrivait une phrase de chant, fût-ce la plus anodine, il fallait qu’il s’y étalât, qu’il en soulignât toutes les notes ; jamais deux mesures dans le même mouvement ; le caprice, l’originalité, la « liberté du sentiment », comme il disait, était son seul guide. En un mot, il possédait toutes les qualités qui font le virtuose éminent, sauf une, indispensable, la pondération. C’était un magnifique cheval sauvage, rebelle au dompteur.

Par l’excessivité de sa passion musicale, il se figurait imiter et continuer Paganini, qu’il n’avait d’ailleurs jamais entendu, mais qu’on lui avait raconté.

On devine les luttes qui durent avoir lieu entre une telle nature et le maître violoniste Alard, l’un des plus purs représentants de l’école classique ; le professeur ne savait par quel bout prendre son exubérant élève, et l’élève ne voulait rien comprendre de ce que lui disait son professeur. Alard aurait voulu établir un équilibre entre toutes ces belles facultés, tandis que Barthol, comme on l’appelait généralement par abréviation, ne songeait qu’à s’émanciper de plus en plus, à jouer du violon à son idée, selon sa pure fantaisie déréglée.

De cela advint ce qui devait advenir. Pendant le mois qui précéda le concours, le malheureux Barthol décida à part lui que tout en ayant l’air de suivre par condescendance les avis de son maître, il préparerait chez lui, dans sa petite chambre d’hôtel meublé, et à lui tout seul, son morceau de concours selon ses propres idées, en y ajoutant des traits en doubles cordes, des sons harmoniques extraordinaires, en modifiant constamment les mouvements selon la « liberté de son sentiment », en ajoutant un interminable point d’orgue, une cadence dans laquelle il prolongerait indéfiniment un certain si sur-aigu qui devait, à son avis, achever d’empaumer le jury ; et qu’il ne jouerait le morceau ainsi préparé à l’insu de son professeur qu’une seule et unique fois, le jour du concours.

C’est ce qu’il fit, le malheureux ; c’est aussi ce qui provoqua dans la salle une hilarité sans pareille, que le pauvre garçon prit pour de l’enthousiasme.

Je le vis dans la cour comme il venait de terminer ; il racontait tout cela, fébrilement, à ses amis :

« Dès que z’ai commencé, tout le monde il riait ; dézà, on sentait bien que zé n’allais pas zouer comme les autres ; eh ! eh ! moussu Alard il était clévénou blème ; alors que ze me dis : ça va bien. Alors z’ai continoué. Il y en avait qui criaient : assez ! arrêtez ! d’autres qui applaudissaient qu’on ne pouvait plou m’entendre ; alors ze m’arrêtais, et puis ze recommençais le même passaze ; alors on applaudissait encore plou fort, et on riait touzours, on était bien content, et moi aussi, et alors ze faisais rire mes cordes, et pouis ze les faisais pleurer, et on applaudissait touzours, on criait et on riait ; moi z’étais content, et ze faisais touzours des soses plous extraordinaires ; à la cadence,… tout le monde il était debout, même dans la loze du zury, qui criait et riait. Ah ! ils étaient bien contents, et moi, ze tenais le si, ze tenais le si, si, si, si, si, et ze m’amouzais… et quand ze souis parti, tout le monde il criait encore : Barthol ! Barthol ! et il riait, et il applaudissait touzours, et il était frénétique, et zé suis revenou saluer, et moussu Alard il était parti fourieux ! Ah ! zé souis bien content ! zé lé tiens, mon prix, allez ! les autres pourront faire cé qu’ils voudront, ils ne feront pas oublier Bartholomeo Daniel. Allez ! ze souis bien tranquille ! »

Il jubilait, le malheureux, il exultait, bien naïf, bien sincère, bien sympathique aussi dans sa folle et triste exubérance.

Une heure après commençait le drame, car, je vous l’ai dit, ceci est une histoire fort triste.

Le concours était fini… Derrière la toile de fond, aux portes largement ouvertes que vous connaissez tous, les élèves attendaient anxieusement le retour du jury et la proclamation des récompenses. Au premier rang, tout près d’une porte, se tenait frémissant Bartholomeo, son violon à la main, ce violon chéri qu’il voulait associer à son triomphe, car il était devenu une partie de lui-même.

La salle était houleuse ; la délibération paraissait longue ; plusieurs fois déjà on avait poussé de ces ah ! ah ! de ces chut ! mystérieux, provoqués par des fumistes, et qui semblent annoncer le retour du jury.

Enfin, il revient, ce jury ; le silence se fait, on attend et on écoute :

Du haut de la loge présidentielle, M. Auber, d’une voix calme et placide, envoie cet ordre à l’huissier de service :

« Appelez M. Lamoureux. »

C’en était fait du premier prix !… Bartholomeo, d’un mouvement nerveux du quatrième doigt, casse sa chanterelle ; toutefois, il reste immobile, mais il pâlit, de l’affreuse pâleur spéciale aux nègres, qu’il faut avoir vue pour la comprendre.

M. Auber reprend, du même ton indifférent :

« Appelez MM. Martin, Bagdanoff et Accursi. »

Il n’avait pas le deuxième prix !… Il fait sauter le la de son violon.

A la proclamation du premier accessit, M. Gros, ce fut le ré qui subit le même sort ; mais le malheureux Barthol, dont l’amour-propre excessif avait en quelque sorte fondu pendant ces quelques secondes, restait là planté comme une statue ; il aurait bien quelque chose, à la fin. La moindre des choses, à ce moment précis, l’eût momentanément consolé, le pauvre garçon !

Le deuxième accessit, ce n’était pas encore lui ; il brisa alors sa quatrième corde, celle qu’il aimait tant à faire vibrer, et avec elle, le chevalet tomba.

Il attendit encore consciencieusement, de grosses larmes dans les yeux, l’appel du troisième accessit, son dernier espoir, bien modeste en comparaison du triomphe éclatant qu’il avait si follement rêvé…, et alors, chose horrible si vous voulez comprendre tout ce qui s’était passé en quelques minutes en cette âme d’artiste, il appuya son violon sur son genou et le brisa en deux : son cher violon, son seul ami, son confident, ce qu’il avait le plus aimé au monde !… C’est atroce.

Puis, tristement, il rentra chez lui, dans un misérable petit hôtel meublé du bas de la rue Notre-Dame-de-Lorette, tout seul, sans violon, il se coucha en sanglotant, et il mourut deux jours après, d’une fièvre cérébrale.

J’ai toujours eu l’habitude, en entreprenant l’éducation d’un élève, de m’enquérir auprès de lui et de ses parents de sa situation sociale, comme aussi de la carrière idéale rêvée, afin de diriger, autant que possible, son instruction dans le sens convenable.

Bien entendu, cette carrière projetée est souvent déviée selon le développement des aptitudes personnelles de chacun et les diverses circonstances de la vie, mais il n’en est pas moins vrai qu’il est bon, dès le début des études, d’avoir un but déterminé à poursuivre jusqu’au jour où l’on jugera meilleur d’en envisager un autre.

Beaucoup m’ont dit avoir l’ambition de faire de la composition, d’autres de devenir organistes ou maîtres de chapelle, ou avoir en vue la carrière de virtuose, quelques-uns, les plus modestes, ne cherchaient qu’à gagner leur vie comme professeurs ; — je passe sous silence ceux, innombrables, et que je n’ai jamais encouragés, qui ne voient dans le Conservatoire qu’un moyen d’abréger ou d’alléger leur service militaire ; — un seul m’a déclaré que la carrière à laquelle il se destinait était celle de critique d’art, de chroniqueur musical.

Je dois avouer qu’au début cela me parut très intelligent et très sympathique : Si tous les critiques, me disais-je, avaient fait de fortes études musicales, on ne serait pas exposé à lire constamment des bourdes comme celles dont ils sont coutumiers :

… « Du Faust de M. Gounod, il ne restera que la Valse et le Chœur des Soldats. »…

… « On a fortement applaudi le ténor X, dans sa ravissante cavatine en si bémol au-dessus de la portée. »…

… « M. *** s’est visiblement inspiré de Léo Delibes, car dans son ballet, dont nous avons eu l’orchestre entre les mains, il y a trois timbales. »

Ou encore, à propos de l’Ascanio, de Saint-Saëns :

… « Comment voulait-on que Mme Bosman puisse tirer parti d’un rôle originairement écrit en clef de fa ? »…

(Je cite de mémoire, donc je ne réponds pas absolument des mots, mais de l’esprit — si on peut appeler cela de l’esprit ; et, sans beaucoup de recherches, on pourrait trouver dans les feuilletons des choses encore infiniment plus ridicules.)

Je m’attachai donc à cet élève, pensant que si plusieurs pouvaient suivre son exemple, lui emboîter le pas, et poursuivre en même temps des études littéraires, il serait très intéressant de voir se créer une race de critiques d’art, indépendants puisqu’ils ne seraient pas producteurs eux-mêmes, mais connaissant la technique musicale au même degré que les artistes dont ils s’érigent en juges ; tandis qu’actuellement nous n’avons guère comme véritables critiques sérieux que des compositeurs militants, lesquels, malgré toute leur bonne foi et leur bonne volonté, ne peuvent s’abstraire totalement des idées dominantes de l’école à laquelle ils appartiennent, ou de leurs idées propres, et par cela même qu’ils sont à la fois juge et partie, ont souvent toutes les peines du monde à formuler un jugement tout à fait impartial.

Et je pense encore ainsi.