Le Chevalier de Maison-Rouge/52

CHAPITRE LII

suite du précédent

oute cette scène avait passé comme une vision fantasmagorique devant Maurice, appuyé sur la poignée de son sabre, qui ne le quittait pas ; il voyait tomber un à un ses amis dans le gouffre qui ne rend pas ses victimes, et cette image mortelle était pour lui si frappante, qu’il se demandait pourquoi lui, le compagnon de ces infortunés, se cramponnait encore au bord du précipice, et ne se laissait point aller au vertige qui l’entraînait avec eux.

oute cette scène avait passé comme une vision fantasmagorique devant Maurice, appuyé sur la poignée de son sabre, qui ne le quittait pas ; il voyait tomber un à un ses amis dans le gouffre qui ne rend pas ses victimes, et cette image mortelle était pour lui si frappante, qu’il se demandait pourquoi lui, le compagnon de ces infortunés, se cramponnait encore au bord du précipice, et ne se laissait point aller au vertige qui l’entraînait avec eux.

En enjambant la balustrade, Lorin avait vu la figure sombre et railleuse de Dixmer.

Lorsqu’il se fut placé près d’elle, comme nous l’avons dit, Geneviève se pencha à son oreille.

— Oh ! mon Dieu ! dit-elle, savez-vous que Maurice est là ?

— Où donc ?

— Ne regardez pas tout de suite ; votre regard pourrait le perdre.

— Soyez tranquille.

— Derrière nous, près de la porte. Quelle douleur pour lui si nous sommes condamnés !

Lorin regarda la jeune femme avec une tendre compassion.

— Nous le serons, dit-il, je vous conjure de ne pas en douter. La déception serait trop cruelle si vous aviez l’imprudence d’espérer.

— Oh ! mon Dieu ! dit Geneviève. Pauvre ami qui restera seul sur la terre !

Lorin se retourna alors vers Maurice, et Geneviève, n’y pouvant résister, jeta de son côté un regard rapide sur le jeune homme. Maurice avait les yeux fixés sur eux, et il appuyait une main sur son cœur.

— Il y a un moyen de vous sauver, dit Lorin.

— Sûr ? demanda Geneviève, dont les yeux étincelèrent de joie.

— Oh ! de celui-là, j’en réponds.

— Si vous me sauviez, Lorin, comme je vous bénirais !

— Mais ce moyen… reprit le jeune homme.

Geneviève lut son hésitation dans ses yeux.

— Vous l’avez donc vu, vous aussi ? dit-elle.

— Oui, je l’ai vu. Voulez-vous être sauvée ? Qu’il descende à son tour dans le fauteuil de fer, et vous l’êtes.

Dixmer devina sans doute, à l’expression du regard de Lorin, quelles étaient les paroles qu’il prononçait, car il pâlit d’abord ; mais bientôt il reprit son calme sombre et son sourire infernal.

— C’est impossible, dit Geneviève ; je ne pourrais plus le haïr.

— Dites qu’il connaît votre générosité et qu’il vous brave.

— Sans doute, car il est sûr de lui, de moi, de nous tous.

— Geneviève, Geneviève, je suis moins parfait que vous ; laissez-moi l’entraîner et qu’il périsse.

— Non, Lorin, je vous en conjure, rien de commun avec cet homme, pas même la mort ; il me semble que je serais infidèle à Maurice si je mourais avec Dixmer.

— Mais vous ne mourrez pas, vous.

— Le moyen de vivre quand il sera mort ?

— Ah ! dit Lorin, que Maurice a raison de vous aimer ! Vous êtes un ange, et la patrie des anges est au ciel. Pauvre cher Maurice !

Cependant Simon, qui ne pouvait entendre ce que disaient les deux accusés, dévorait du regard leur physionomie à défaut de leurs paroles.

— Citoyen gendarme, dit-il, empêche donc les conspirateurs de continuer leurs complots contre la République jusque dans le tribunal révolutionnaire.

— Bon ! reprit le gendarme ; tu sais bien, citoyen Simon, qu’on ne conspire plus ici, ou que, si l’on conspire, ce n’est point pour longtemps. Ils causent, les citoyens, et, puisque la loi ne défend pas de causer dans la charrette, pourquoi défendrait-on de causer au tribunal ?

Ce gendarme, c’était Gilbert, qui, ayant reconnu la prisonnière faite par lui dans le cachot de la reine, témoignait, avec sa probité ordinaire, l’intérêt qu’il ne pouvait s’empêcher d’accorder au courage et au dévouement.

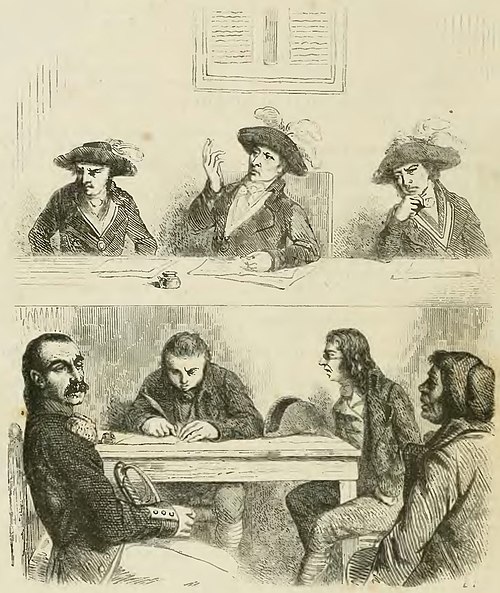

Le président avait consulté ses assesseurs ; sur l’invitation de Fouquier-Tinville, il commença les questions :

— Accusé Lorin, demanda-t-il, de quelle nature étaient vos relations avec la citoyenne Dixmer ?

— De quelle nature, citoyen président ?

— Oui.— Citoyen Lorin, dit Fouquier-Tinville, la rime est mauvaise.

— Comment cela ? demanda Lorin.

— Sans doute, il y a une s de trop.

— Coupe, citoyen accusateur, coupe, c’est ton état.

Le visage impassible de Fouquier-Tinville pâlit légèrement à cette terrible plaisanterie.

— Et de quel œil, demanda le président, le citoyen Dixmer voyait-il la liaison d’un homme, qui se prétendait républicain, avec sa femme ?

— Oh ! quant à cela, je ne puis vous le dire, déclarant n’avoir jamais connu le citoyen Dixmer et en être parfaitement satisfait.

— Mais, reprit Fouquier-Tinville, tu ne dis pas que ton ami le citoyen Maurice Lindey était entre toi et l’accusée le nœud de cette amitié si pure ?

— Si je ne le dis pas, répondit Lorin, c’est qu’il me semble que c’est mal de le dire, et je trouve même que vous auriez dû prendre exemple sur moi.

— Les citoyens jurés, dit Fouquier-Tinville, apprécieront cette singulière alliance de deux républicains avec une aristocrate, et dans le moment même où cette aristocrate est convaincue du plus noir complot qu’on ait tramé contre la nation.

— Comment aurais-je su ce complot dont tu parles, citoyen accusateur ? demanda Lorin révolté plutôt qu’effrayé de la brutalité de l’argument.

— Vous connaissiez cette femme, vous étiez son ami, elle vous appelait son frère, vous l’appeliez votre sœur, et vous ne connaissiez pas ses démarches ? Est-il donc possible, comme vous l’avez dit vous-même, demanda le président, qu’elle ait perpétré seule l’action qui lui est imputée ?

— Elle ne l’a pas perpétrée seule, reprit Lorin en se servant des mots techniques employés par le président, puisqu’elle vous a dit, puisque je vous ai dit et puisque je vous répète que son mari l’y poussait.

— Alors, comment ne connais-tu pas le mari, dit Fouquier-Tinville, puisque le mari était uni avec la femme ?

Lorin n’avait qu’à raconter la première disparition de Dixmer ; Lorin n’avait qu’à dire les amours de Geneviève et de Maurice ; Lorin n’avait enfin qu’à faire connaître la façon dont le mari avait enlevé et caché sa femme dans une retraite impénétrable, pour se disculper de toute connivence en dissipant toute obscurité.

Mais, pour cela, il fallait trahir le secret de ses deux amis ; pour cela, il fallait faire rougir Geneviève devant cinq cents personnes ; Lorin secoua la tête comme pour se dire non à lui-même.

— Eh bien, demanda le président, que répondrez-vous au citoyen accusateur ?

— Que sa logique est écrasante, dit Lorin, et qu’il m’a convaincu d’une chose dont je ne me doutais même pas.

— Laquelle ?

— C’est que je suis, à ce qu’il paraît, un des plus affreux conspirateurs qu’on ait encore vus.

Cette déclaration souleva une hilarité universelle. Les jurés eux-mêmes n’y purent tenir, tant ce jeune homme avait prononcé ces paroles avec l’intonation qui leur convenait.

Fouquier sentit toute la raillerie ; et comme, dans son infatigable persévérance, il en était arrivé à connaître tous les secrets des accusés aussi bien que les accusés eux-mêmes, il ne put se défendre envers Lorin d’un sentiment d’admiration compatissante.

— Voyons, dit-il, citoyen Lorin, parle, défends-toi. Le tribunal t’écoutera ; car il connaît ton passé, et ton passé est celui d’un brave républicain.

Simon voulut parler ; le président lui fit signe de se taire.

— Parle, citoyen Lorin, dit-il, nous t’écoutons. Lorin secoua de nouveau la tête.

— Ce silence est un aveu, reprit le président.

— Non pas, dit Lorin ; ce silence est du silence, voilà tout.

— Encore une fois, dit Fouquier-Tinville, veux-tu parler ?

Lorin se retourna vers l’auditoire, pour interroger des yeux Maurice sur ce qu’il avait à faire. Maurice ne fit point signe à Lorin de parler, et Lorin se tut. C’était se condamner soi-même. Ce qui suivit fut d’une exécution rapide.

Fouquier résuma son accusation ; le président résuma les débats ; les jurés allèrent aux voix et rapportèrent un verdict de culpabilité contre Lorin et Geneviève.

Le président les condamna tous les deux à la peine de mort.

Deux heures sonnaient à la grande horloge du Palais.

Le président mit juste autant de temps pour prononcer la condamnation que l’horloge à sonner.

Maurice écouta ces deux bruits confondus l’un dans l’autre. Quand la double vibration de la voix et du timbre fut éteinte, ses forces étaient épuisées.

Les gendarmes emmenèrent Geneviève et Lorin, qui lui avait offert son bras.

Tous deux saluèrent Maurice d’une façon bien différente : Lorin souriait ; Geneviève, pâle et défaillante, lui envoya un dernier baiser sur ses doigts trempés de larmes.

Elle avait conservé l’espoir de vivre jusqu’au dernier moment, et elle pleurait non pas sa vie, mais son amour, qui allait s’éteindre avec sa vie.

Maurice, à moitié fou, ne répondit point à cet adieu de ses amis ; il se releva pâle, égaré, du banc sur lequel il s’était affaissé. Ses amis avaient disparu.

Il sentit qu’une seule chose vivait encore en lui : c’était la haine qui lui mordait le cœur.

Il jeta un dernier regard autour de lui et reconnut Dixmer, qui s’en allait avec d’autres spectateurs et qui se baissait pour passer sous la porte cintrée du couloir.

Avec la rapidité du ressort qui se détend, Maurice bondit de banquettes en banquettes et parvint à la même porte.

Dixmer l’avait déjà franchie : il descendait dans l’obscurité du corridor.

Maurice descendit derrière lui.

Au moment où Dixmer toucha du pied les dalles de la grande salle, Maurice toucha l’épaule de Dixmer de la main.