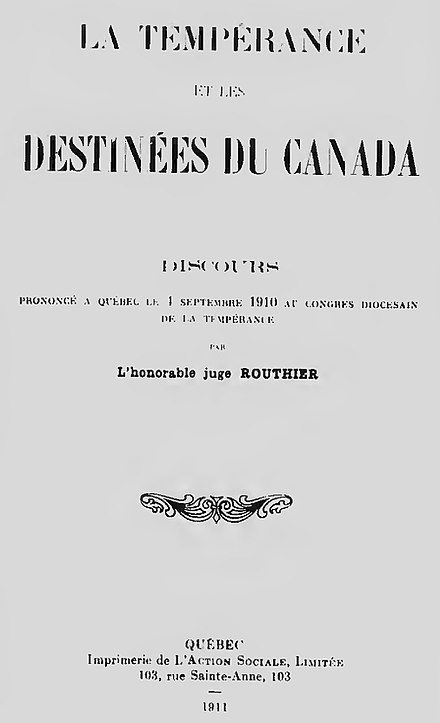

La tempérance et les destinées du Canada

DISCOURS

L’HONORABLE JUGE ROUTHIER

Dans un de mes séjours à Paris, j’ai vu jouer, à la Comédie-Française, le célèbre drame d’Œdipe-Roi, et mon souvenir me remet en ce moment sous les yeux la scène pleine de grandeur et de beauté qui en est le début. Elle se passe dans la ville renommée de Thèbes, sur la place publique. Tout le monde y est assemblé autour d’un autel, d’où montent vers le ciel des nuages d’encens en face d’un majestueux portique aux colonnes de marbre, où le roi Œdipe vient d’apparaitre plein de magnificence.

Qu’est-il arrivé dans la vieille cité de Cadmus, et pourquoi ce grand rassemblement, où sont venus se mêler au peuple les chefs politiques, les hommes de guerre, les magistrats, les prêtres et même le roi ?

Ce n’est pas une fête nationale que l’on y célèbre ; ce n’est pas un spectacle de réjouissance publique, car on n’entend dans la foule que des plaintes, des sanglots et des pleurs. C’est une calamité publique qui a provoqué ce grand mouvement populaire, et quand le prêtre de Jupiter prend la parole en s’adressant au roi, c’est pour lui dire qu’un fléau terrible a fondu sur le peuple et fait mourir ses enfants, qu’il faut en chercher la cause et proscrire les coupables.

Œdipe est un roi juste. Il n’a pas attendu pour agir les supplications du peuple. Il a fait consulter l’oracle de Delphes, et l’oracle a répondu :

|

« Purger, le sol canadien du monstre qu’il nourrit. » |

Messieurs, l’analogie entre la situation dramatique de la cité de Cadmus et la grande manifestation de la cité de Champlain, est trop évidente pour qu’il soit nécessaire de la faire ressortir a vos yeux, Comme Thèbes, Québec n’est pas en fête. Ce n’est pas pour nous réjouir de nos progrès, ni pour célébrer nos gloires nationales que les autorités religieuses de notre ville nous ont convoqués. C’est pour nous affliger sur un fléau qui nous décime, qui depuis des années porte dans nos rangs la ruine, le déshonneur, les crimes de tous genres les maladies, la folie et la mort, qui fait de l’individu une ruine physique, morale, intellectuelle, qui détruit la famille, qui est devenu un vrai péril national. C’est pour chercher ensemble le coupable, qui a attiré sur nous cette grande affliction, pour le dénoncer et pour le proscrire. Depuis longtemps déjà, les représentants les plus éclairés de toutes les classes ont été consultés, et la grande consultation nationale répond aujourd’hui, comme l’oracle antique :

|

« Purger, le sol canadien du monstre qu’il nourrit. » |

À Thèbes, le coupable était le roi lui-même ; mais il était coupable sans le savoir, et sa culpabilité même était fort douteuse ; car il avait été victime de la Fatalité, et dans les crimes tout « matériels » qu’on lui reprochait, il n’y avait pas eu d’intention criminelle de sa part.

Quand il connut les faits, cependant, il se condamna lui-même à la proscription, et il partit pour l’exil.

N’attendez pas pareil héroïsme du monstre qui est la cause de nos maux et qui se nomme Alcool. Il ne reconnaîtra jamais sa responsabilité, celui-là, et jamais il ne prendra volontairement la route de l’exil.

Comme Œdipe, il est roi, et sa souveraineté tyrannique s’étend sur toute la terre. Comme Œdipe, il est meurtrier ; mais il n’avoue jamais aucune intention criminelle dans les meurtres sans nombre qu’il commet. C’est toujours la seule Fatalité qui en est responsable.

Il n’est pas seulement roi. Il est tyran. Il écrase ses sujets d’impôts, il les réduit en esclavage. Mais, chose étrange, il est aimé de ses esclaves.

C’est que, malheureusement, il n’est pas sans charme ni séduction, et qu’il se représente lui-même comme un bienfaiteur de l’humanité.

Écoutez-le faire l’énumération de ses bienfaits :

« Je suis le Roi du jour et des siècles. Dans l’antiquité, j’étais dieu : on m’appelait Bacchus. Je préside à toutes les fêtes mondaines, et j’y apporte le plaisir et la joie. On ne s’amuse pas sans moi. Tout le monde m’aime et me recherche, le laboureur et l’ouvrier, le marin et le soldat, l’homme des professions, de la finance, du commerce et de la politique.

« C’est moi qui stimule l’éloquence des avocats et des députés, la verve des journalistes et des hommes de lettres. C’est moi qui console les affligés, qui réconforte tes faibles, qui réchauffe ceux qui ont froid, qui rafraîchis ceux qui ont chaud, et qui guéris les malades. Enfin, c’est moi qui répands partout la gaieté, la jouissance, le rire et les chansons. »

Voilà, messieurs, les promesses alléchantes du roi Alcool, et ce qui en fait l’immense danger, c’est que tout n’est pas faux dans ces promesses. Il est vrai que les vins et diverses liqueurs, plus ou moins alcoolisés, pris avec une modération, très modérée, en temps opportun, quand on en a vraiment besoin dans l’alimentation, ou pour des fins médicales, produisent souvent des effets bienfaisants. Mais c’est précisément à cause de ce bien relatif, et surtout du plaisir que l’alcool vous fait, qu’il faut vous en défier comme du diable ; le diable aussi donne des plaisirs à ses victimes. Peu à peu, sous un prétexte ou sous un autre, on s’habitue à l’usage de l’alcool, on en augmente la dose, ou en prend sans besoin, pour se donner de la gaieté ou de l’esprit, et l’on finit par ne pouvoir plus s’en passer.

Alors, c’est l’esclavage, et le Roi du jour se fait tyran. Vous avez entendu ses promesses pleines de séduction : laissez-moi vous montrer maintenant le spectacle lamentable des maux qu’il répand partout dans son empire.

Les fêtes mondaines auxquelles il préside si joyeusement finissent par des tragédies, et les parties de plaisir par des crimes et des deuils de famille. Les marins, les ouvriers et les soldats qu’il abreuve, il en fait des indisciplinés, des flâneurs et des débauchés. Les hommes des professions et les politiciens qui vont chercher l’éloquence dans ses banquets finissent par être des ratés et des impuissants. Car l’abus de l’alcool alourdit l’intelligence, et ne stimule vraiment que les pulsions mauvaises. Il abrutit tout ce qu’il y a de noble, de généreux, d’élevé, de divin dans l’âme !

Dans les familles, il détruit tous les sentiments d’amour paternel, d’amour filial, d’honneur, de respect, d’autorité ; il fait de la mère de famille une martyre, et du foyer domestique, un bouge de pauvreté et de misère, où germe la tuberculose.

Dans la nation, il produit l’immoralité, l’irréligion et la dégénérescence de la race. Les prisons, les asiles d’aliénés et les hôpitaux sont remplis de ses victimes.

Voilà, messieurs, les réalités que donne Sa Majesté alcoolique et qui contrastent violemment avec les belles promesses que vous avez entendues. Et le mal qu’elle fait est d’autant plus étendu qu’elle ne loge pas seulement dans les palais, comme les autres souverains. Elle trône partout, dans les plus pauvres tavernes comme dans les hôtels somptueux, dans la mansarde comme dans le salon, dans la chaumière du paysan et sous la tente du soldat. Où il n’y a pas de place pour son trône, il y a place pour ses comptoirs, et l’attraction est partout irrésistible

Le cabaret le plus sale a ses clients. Il est pour eux ce qu’est la lampe éblouissante pour les papillons de nuit. Il les attire, il les fascine, et ils tournent autour de lui jusqu’à ce qu’ils s’y brûlent les ailes.

Le cabaret aux fenêtres borgnes et un fanal rouge est pour les ouvriers ce qu’est le remous ou le gouffre pour les bateaux légers : dès qu’ils s’en approchent, ils sont saisis par je ne sais quels courants irrésistibles, qui les entraînent et les précipitent dans le tourbillon.

Rappelez vos souvenirs, messieurs. Que de jeunes gens vous avez vus briller dans le monde comme des astres, et qui ont disparu sous l’horizon comme des étoiles filantes, ou qui sont morts misérablement au fond d’une oubliette !

Combien de pères de famille, jeunes encore, honorables pourtant et bons citoyens, qui auraient pu se faire un bel avenir, et qui ont été perdus par l’alcoolisme ! À l’âge de 40 ans ils étaient des vieillards, blanchis, ridés, perclus, tremblants, dont on disait en les voyant passer : quelles ruines ! Et puis, ils descendaient graduellement dans les sous-sols fangeux de la société, où chaque effort qu’ils faisaient pour remonter les enfonçait davantage. C’était l’enlisement social, ou l’enfouissement dans la honte.

Que j’en ai connu moi-même, au Barreau, de ces fils de famille, dans l’épanouissement de la jeunesse, beaux de corps, fiers et nobles d’attitude, doués des plus brillantes facultés, la fleur et l’espoir de leur race, entrant pleins d’une noble ambition dans une carrière pleine de promesses, et s’effondrant quelques années après dans la honte et l’oubli, comme un navire qui frappe un écueil et qui sombre dans la nuit.

Il m’est arrivé de les revoir alors, et j’en ai eu le cœur brisé, Ces instruments harmonieux que j’avais admirés au Palais, dont les cordes vivraient au moindre souffle du Beau et du Bien, étaient totalement détruits. Rien ne vibrait plus en eux : ni cœur, ni intelligence, ni honneur. Vertu, courage, énergie, sens moral, aspirations vers un idéal quelconque, talents, santé, beauté, tout était perdu.

Les malheureux n’avaient plus même d’amour ! Ils ne pouvaient plus aimer ni les auteurs de leurs jours, qu’ils faisaient mourir de chagrin, et qui les chérissaient encore, ni les fidèles compagnes de leur vie, qui avaient tout sacrifié pour eux, dont le cœur restait ouvert à leur affection, et qui avaient l’héroïque vertu d’endurer leur martyre !

Est-ce tout ? Hélas ! non. Le malheur des malheurs, c’est que tout ne finit pas avec la mort de l’ivrogne. La déchéance paternelle se perpétue dans ses enfants. Victimes innocentes, une malédiction fatale semble planer sur eux, et ils ont dans le sang le vice de leur père !

Ah ! messieurs, l’alcool est mille fois plus coupable que le roi de Thèbes, et c’est lui qui doit être proscrit sans pitié de nos villes et de nos campagnes : car il est le grand ennemi de notre avenir national ! Chassons-le de ville en ville, de pays en pays, jusqu’à ce qu’il s’en retourne vers son père, qui est Satan.

Parmi les vices qui déshonorent la nature humaine il en est plusieurs qui n’affectent guère que l’individu, et qui peuvent être tenus plus ou moins secrets, de façon qu’il n’en résulte ni scandale, ni contagion. C’est tel citoyen ou telle famille qui en souffre individuellement ; mais le corps social n’en est pas généralement infecté.

L’alcoolisme est au contraire un vice inévitablement social.

L’alcoolique ne boit pas seul, il lui faut des compagnons, Il lui faut la taverne, où il y a rassemblement nocturne et orgie. L’ivresse qu’il y trouve, il faut qu’il la promène dans les stations de police et devant les tribunaux, avant de l’apporter, la nuit, dans le sanctuaire de la famille.

Et voilà comment l’alcoolisme devient contagieux, et un péril pour une race.

Messieurs, la conscience d’un peuple est un œil qui n’est pas toujours ouvert, ou qui parfois regarde et ne voit pas. Trop longtemps le Canada a fermé l’œil sur les désordres de l’intempérance, ou les a regardés sans les voir. Mais aujourd’hui sa conscience est réveillée, et comme un clairon d’alarme, elle l’avertit du grand péril qui le menace.

Si peu que nous aimions notre pays, nous ne pouvons plus rester indifférents à la vue du mal qui nous étreint. Il faut le concours de tous dans une action prompte, énergique et persévérante.

Un peuple en marche vers ses destinées, c’est un navire qui sillonne l’océan, et dans lequel tous les citoyens font partie de équipage. Quand la navigation est heureuse et calme chacun se contente de faire ses heures de quart ; mais quand l’orage gronde, quand le naufrage est imminent tous doivent concourir à la manœuvre. Il faut que chacun fournisse un effort généreux. Le navire qui porte les destinées du Canada est menacé de sombrer dans le « maelstrom » de l’alcoolisme. Hâtons-nous de sortir de ce gouffre par un coup de barre énergique, et tendons nos voiles au bon vent qui nous pousse en ce moment vers des rives plus heureuses.

Messieurs, il y a trente ans, dans cette même salle, j’exprimais sur l’avenir de notre pays, des aspirations très ambitieuses et très optimistes. Je disais que le Canada français était appelé à reproduire en Amérique l’idéal de société que les races latines et surtout la France ont réalisé jadis en Europe. À côté de moi se trouvait alors mon illustre ami, M. Claudio Junnet, qui ne partageait pas mes espérances optimistes, et qui croyait que dans un avenir peu éloigné nous serions noyés dans la grande république qui nous avoisine.

Après trente ans d’expérience, bien loin de diminuer, ma confiance a grandi, parce que nous sommes plus nombreux et plus forts, parce que nous possédons une vitalité qu’il serait à la fois difficile et insensé de détruire, parce que l’Angleterre a plus que jamais besoin de nous ; parce que notre absorption par la république voisine ferait des États-Unis un immense péril pour l’Europe, qui par conséquent est intéressée à l’empêcher, et je puis en dire autant du Japon.

Quelles seront les phases et les péripéties de notre histoire, pendant le siècle qui commence ? Dieu le sait. Il y a cependant deux probabilités et une certitude auxquelles je crois fermement. La première probabilité est que l’union fédérale durera aussi longtemps que le Canada sera colonie britannique. Et la seconde est que le lien colonial restera le même, c’est-à-dire sans entrave pour notre autonomie, jusqu’à ce qu’il soit dénoué sans violence.

Mais, quel que soit le régime auquel nous soyons soumis, il y a une chose que je crois certaine : c’est que la province de Québec, qui serait mieux désignée sous son vieux nom de Nouvelle-France vivra. Monseigneur l’Évêque d’Orléans nous a démontré, dans son admirable discours, que la France ne meurt pas. Mais alors pourquoi la Nouvelle-France mourrait-elle ? Pourquoi aurait-elle moins de vitalité que sa mère, quand elle est plus jeune, et… osons le dire, plus vertueuse ?

Et si on me reproche de trop vanter mes compatriotes, je répondrai que j’imite Monseigneur l’Évêque d’Orléans. Je ne puis choisir un meilleur modèle. J’ajouterai que je loue mes compatriotes pour faire plaisir aux Français, comme Monseigneur l’Évêque d’Orléans vante ses compatriotes pour nous faire plaisir. J’affirme de plus que la Nouvelle-France ne sera jamais fusionnée, ni assimilée dans le régime quelconque qui pourrait succéder au régime actuel, et que son rôle dans les destinées du Canada aura toujours son caractère propre, sa physionomie à part, son idéal supérieur et sa noblesse native. Et le principal motif de ma certitude, c’est que je crois son rôle providentiel.

Messieurs, la plupart des hommes d’État nous gratifient d’un sourire quand nous faisons intervenir la Providence dans l’histoire des nations. Mais leur scepticisme élégant n’ébranle pas notre foi, et plus nous étudions notre histoire, plus nous reconnaissons les soins tout particuliers que la Providence a pris de nous. Voyez plutôt.

Elle nous a choisis dans une race choisie, qui brillait à la tête de toutes les nations et qui portait avec elle toutes les lumières de la civilisation. Elle nous a donné pour patrie l’immense vallée du plus beau fleuve du monde, territoire très vaste, très salubre et très riche. Un jour, après un siècle de gloire, écrasée par le nombre, la Nouvelle-France est tombée, blessée à mort en apparence ; on croyait bien que les Plaines d’Abraham étaient son lit funèbre, et que le drapeau fleurdelisé était son linceul. On se trompait. C’était la Providence qui la sauvait, en la séparant de la France, qui allait entrer dans une ère de révolutions qui dure encore.

Mais on crut alors que la pauvre vaincue allait être écrasée sous le joug tyrannique d’Albion, ou noyée dans l’immigration britannique. On se trompait encore. Pour nous donner toutes les libertés nécessaires, la Providence se servait de l’Angleterre, qui les refusait à l’Irlande ; et pour nous permettre de grandir elle nous a donné plus d’un siècle de paix, sous la protection de cette seconde mère patrie que nous avions tant combattue. Tout cela ne prouve-t-il pas que le Christ, qui a toujours aimé les Francs, a mis en nous ses complaisances ? Enfin, messieurs, la Providence nous a donné pour patron le plus grand des enfants des hommes, le Précurseur du Messie, afin de nous faire comprendre que nous devons être, en Amérique, des précurseurs et des missionnaires de la foi. Or, savez-vous à quelles privations fut condamné Jean-Baptiste, pour l’accomplissement de sa mission ? Écoutez ce que dit l’Évangile : « Il ne boira ni vin ni liqueur. Il marchera devant Dieu dans l’esprit d’Élie, de manière à préparer au Seigneur un peuple parfait. »

La principale vertu imposée à notre patron fut donc la tempérance : et ce fut aussi celle du prophète Élie, qu’un ange nourrissait, au désert, de pain et d’eau fraîche.

La tempérance est donc la vertu nécessaire pour toutes les grandes missions à remplir, et nous ne deviendrons un peuple parfait qu’en la pratiquant.

Faut-il pour cela couper les vivres aux vendeurs de boissons enivrantes : — Faut-il diminuer les revenus de l’État, de quelques millions — N’hésitons pas, dès que ces sacrifices sont nécessaires au salut de la race.

Les aubergistes trouveront d’autres moyens de vivre, et l’État créera d’autres impôts, qui ne seront pas une exploitation des mauvaises passions du peuple.

J’ai vu, à Syracuse, en Sicile, un autel de pierre, si vaste que l’on y faisait des hécatombes de mille taureaux à la fois, pour apaiser les dieux, dans les jours de calamité publique. Ne soyons pas moins généreux que l’étaient les païens, et ne reculons pas devant les grands sacrifices que le patriotisme nous impose. Comment des chrétiens pourraient-ils mesurer parcimonieusement les sacrifices nécessaires à leur saint, quand Jésus-Christ leur dit : « Si votre main, ou votre pied vous sont des occasions de péché, coupez-les, et si votre œil vous scandalise, arrachez-le ! »

Voilà la vraie mesure des sacrifices.

On ne vous en demande pas tant.

Messieurs, il y a dans la vie des peuples des époques où l’on sent comme un souffle de Dieu qui passe, comme une présence auguste que l’on ne voit pas, que l’on n’entend pas, et qui cependant parle à l’âme du peuple, et lui indique une direction nouvelle à suivre.

Il semble bien que les événements suivent leur cours habituel, et que rien d’extraordinaire n’arrive ; et cependant le peuple entend des voix mystérieuses qui lui parlent, et il fait un pas décisif vers les destinées que Dieu lui assigne ; et lorsque, longtemps après, les historiens rappellent cette époque du passé, ils disent, étonnés et sans comprendre : Hoc erat in fatis, laissant entendre que c’est le hasard ou la fatalité qui ont tout conduit. Non, rien n’est fortuit ni fatal dans la vie d’un peuple.

L’année 1910 est pour notre race une de ces époques providentielles, où elle sent le besoin d’une orientation nouvelle dans sa vie morale. Il y a deux ans, elle se glorifiait dans les souvenirs de son passé, et dans ses rêves d’avenir. Elle s’épanouissait dans son orgueil, en présence du roi qui passait dans ses rangs. Mais aujourd’hui, c’est Dieu qui passe. Il fait moins de bruit, mais il laisse des traces plus profondes, Devant sa face auguste la glorification n’est plus de mise. Humilions-nous et frappons-nous la poitrine. Nous croyions avoir toutes les vertus ; mais la plus nécessaire peut-être au point de vue moral, la plus indispensable assurément au point de vue du bien-être et de la prospérité nationale nous manquait : la tempérance.

À dater de 1910, elle ne nous manquera plus ; et savez-vous ce qu’elle nous donnera ? La solution de toutes les questions sociales.

Sans la tempérance, le péril social est inévitable. Avec la tempérance, pas de misère chez les ouvriers et, par conséquent, pas de grèves, pas de lutte sociale,

Messieurs, les Canadiens français sont peut-être le seul peuple au monde qui reconnaisse dans son intégrité la royauté sociale de Jésus-Christ, mais vous savez que ce Roi des rois est aussi le roi de toutes les vertus, sans excepter la tempérance, et si nous voulons qu’il daigne habiter nos foyers, il ne faut pas y dresser un autel à Bacchus.

Que partout le vide se fasse autour de ses comptoirs, et l’abondance remplira nos greniers. Soyons sobres, comme notre patron Jean-Baptiste, et nous deviendrons ce peuple parfait qu’il a été chargé de former en Amérique.

Ce beau rêve d’avenir est-il réalisable ? Je le crois et je l’espère. Et savez-vous en qui j’ai placé cette grande espérance ? En deux Immortels, qui sont les patrons obligés de la Tempérance : saint Jean-Baptiste et François de Montmorency-Laval.

Et quand je les appelle Immortels, je ne veux pas dire seulement qu’ils jouissent de l’immortalité dans la patrie éternelle, et dans l’histoire, je veux dire qu’ils sont vivants au milieu de nous ; Jean-Baptiste est vivant dans nos belles sociétés nationales qui portent son nom, et Laval est vivant dans l’œuvre immortelle qu’il a fondée et dans ses admirables continuateurs.

Messieurs, quelques heures avant de mourir, le divin Sauveur a dit à ses autres : « Je suis la vraie Vigne. » Cela voulait dire, non pas la vigne vulgaire qui produit les vins et l’eau-de-vie, mais la vigne véritable, dont la sève est le sang d’un Dieu, versé sur le Calvaire et reversé perpétuellement sur nos autels, pour le salut des hommes.

C’est cette vigne que Mgr de Laval est venu planter sur le rocher de Québec, et qui est maintenant l’Église du Canada. C’est cette vigne qu’il a défendue, toute sa vie, contre le terrible fléau de l’alcoolisme. Mais il savait bien que cette lutte ne finirait pas avec lui et pour la continuer il a fait ce que l’Évangile raconte au sujet des vignobles d’Orient : il a bâti au centre une tour de garde qui est aujourd’hui l’Université Laval, et dont nous sommes tous, messieurs, les défenseurs obligés.

C’est au sommet de cette tour que nous arborons aujourd’hui le drapeau de la Tempérance, nous, les fils de Laval et de Jean-Baptiste, nous tous les Congressistes de 1910, de pleins de confiance en nos chefs : en vous Monseigneur L’Archevêque, notre généralissime, en vous, Monseigneur notre Président et notre général.

Ce Congrès aura été pour nous la veillée des armes des anciens chevaliers.

Nous sommes quelques milliers, et nous savons que les sujets du roi Alcool sont bien plus nombreux que nous. Mais il n’importe car nous avons pour Chef Suprême Jésus-Christ : et Celui qui chassait les démons de la Galilée et de la Judée saura bien chasser de la province de Québec le démon de l’intempérance.