développements (XIIIe siècle). — À Dijon, il existe une église de médiocre dimension, sous le vocable de Notre-Dame ; elle fut bâtie vers 1220 ; c’est un chef-d’œuvre de raison où la science du constructeur se cache sous une simplicité apparente. Nous commencerons par donner une idée de la structure de cet édifice. Le chevet, sans collatéral, s’ouvre sur la croisée ; il est flanqué de deux chapelles ou absidioles orientées comme le sanctuaire, et donnant sur les transsepts dans le prolongement des bas-côtés de la nef.

L’abside de Notre-Dame de Dijon ne se compose, à l’intérieur, que d’un soubassement épais, peu élevé, portant des piles isolées reliées en tous sens, et n’ayant pour clôture extérieure qu’une sorte de cloison de pierre percée de fenêtres. Naturellement, les piles sont destinées à porter les voûtes ; quant aux cloisons, elles ne portent rien, elles ne sont qu’une fermeture. À l’extérieur, la construction ne consiste qu’en des contre-forts.

En vérité, tout ceci peut paraître compliqué, subtil, cherché ; mais on voudra bien reconnaître avec nous que c’est ingénieux, fort habile, savant, et que les auteurs de ce système n’ont fait aucune confusion de l’art grec avec l’art du Nord, de l’art romain avec l’art oriental ; qu’ils n’ont pas mis la fantaisie à la place de la raison, et qu’il y a dans ces constructions mieux que l’apparence d’un système logique. Nous admettons parfaitement que l’on préfère une construction grecque, romaine ou même romane à celle de l’église de Notre-Dame de Dijon ; mais on voudra bien nous permettre de croire qu’il y a plus à prendre ici, pour nous architectes du XIXe siècle, appelés à élever des édifices très-compliqués, à jouer avec la matière, possédant des matériaux très-différents par leur nature, leurs propriétés et la façon de les employer ; forcés de combiner nos constructions en vue de besoins nouveaux, de programmes très-variés, très-différents de ceux des anciens… ; qu’il y a plus à prendre, disons-nous, que dans la structure primitive et si simple du temple de Minerve d’Athènes, ou même dans la structure concrète, immobile, du Panthéon de Rome. Il est fâcheux que nous ne puissions toujours bâtir comme les anciens et observer perpétuellement ces règles si simples et si belles des constructeurs grecs ou romains ; mais nous ne pouvons élever raisonnablement une gare de chemin de fer, une halle, une salle pour nos assemblées, un bazar ou une bourse, en suivant les errements de la construction grecque et même de la construction romaine, tandis que les principes souples appliqués déjà par les architectes du moyen âge, en les étudiant avec soin, nous placent sur la voie moderne, celle du progrès incessant. Cette étude nous permet toute innovation, l’emploi de tous les genres de matériaux, sans déroger aux principes posés par ces architectes, puisque ces principes consistent précisément à tout soumettre, matériaux, forme, dispositions d’ensemble et de détail, au raisonnement ; à atteindre la limite du possible, à substituer les ressources de l’industrie à la force inerte, la recherche de l’inconnu à la tradition. Il est certain que si les constructeurs gothiques eussent eu à leur disposition de grandes pièces en fonte de fer, ils n’auraient pas manqué d’employer cette matière dans les bâtiments, et je ne répondrais pas qu’ils ne fussent bientôt arrivés à des résultats plus judicieux, mieux raisonnés que ceux obtenus de notre temps, car ils auraient franchement pris cette matière pour ce qu’elle est, en profitant de tous les avantages qu’elle présente et sans se préoccuper de lui donner d’autres formes que celles qui lui conviennent. Leur système de construction leur eût permis d’employer simultanément la fonte de fer et la pierre, chose que personne n’a osé tenter à notre époque, tant la routine a d’action sur nos constructeurs, qui ne cessent de parler de progrès, comme ces choristes d’opéras qui crient « Partons ! » pendant un quart d’heure, sans bouger de la scène. Nous ne sachions pas que l’on ait essayé en France, jusqu’à ce jour, si ce n’est dans la construction des maisons de quelques grandes villes, de porter des masses considérables de maçonnerie, des voûtes en brique ou même en pierre, de bonnes bâtisses bien raisonnées et appareillées, élégantes et solides, sur des points d’appui isolés en fonte. C’est qu’en effet l’instruction classique ne peut guère permettre ces essais que les architectes du moyen âge n’eussent certainement pas manqué de faire, et probablement avec un plein succès.

Quant à s’arrêter en chemin, ce n’est pas ce qu’on peut reprocher aux architectes gothiques ; nous allons voir avec quelle ardeur ils se lancent dans l’application de plus en plus rigoureuse des principes qu’ils avaient posés, et comme ils arrivent, en quelques années, à pousser à bout ces principes, à employer la matière avec une connaissance exacte de ses qualités, à jouer avec les problèmes les plus compliqués de la géométrie descriptive.

L’église de Notre-Dame de Dijon est un petit édifice, et on pourrait croire que les architectes bourguignons de la première moitié du XIIIe siècle n’ont osé se permettre des hardiesses pareilles dans des monuments d’une grande étendue comme surface et fort élevés. C’est le contraire qui a lieu ; il semble qu’en opérant sur une vaste échelle, ces constructeurs prennent plus d’assurance encore et développent avec plus de franchise encore leurs moyens d’exécution. Le chœur de la cathédrale de Saint-Étienne d’Auxerre fut rebâti, de 1215 à 1230 environ, sur une crypte romane (voy. Crypte), qui fit adopter certaines dispositions inusitées dans les grandes églises de cette époque. Ainsi le sanctuaire est entouré d’un simple collatéral avec une seule chapelle absidale carrée. Quant à sa construction, elle présente une parfaite analogie, dans les œuvres basses, avec celle de l’église de Notre-Dame de Dijon. Toutefois, à Auxerre, la bâtisse est plus légère encore, et certaines difficultés, résultant des dispositions romanes du plan qu’on ne voulait pas changer, ont été résolues de la manière la plus ingénieuse.

La fig. 85 donne la section de cette naissance de voûtes au niveau GH. Cette construction est hardie, on ne saurait le nier ; mais elle est parfaitement solide, puisque, depuis six siècles et plus, elle n’a subi aucune altération. Nous voyons là une des applications les plus ingénieuses du système de la voûte gothique, la preuve non équivoque de la liberté des constructeurs, de leur sûreté d’exécution et de leur parfaite connaissance de la résistance des matériaux. Ces colonnettes sont en pierre dure de Tonnerre, ainsi que les sommiers. Quant à l’effet que produit cette chapelle et son entrée, il est surprenant, mais sans inspirer cette inquiétude que cause toute tentative trop hardie. Les arcs se contre-buttent si bien en réalité, mais aussi en apparence, que l’œil est satisfait. Jusqu’à cette quadruple gerbe de feuillage qui surmonte le chapiteau et donne du corps au sommier inférieur, tout concourt à rassurer l’observateur. Mais pourquoi, objectera-t-on peut-être, ces deux colonnes d’entrée ? pourquoi l’architecte ne s’est-il pas contenté de jeter un arc doubleau d’une pile d’angle de cette chapelle à l’autre ? À cela il n’est qu’une réponse ; recourons à nos fig. 41, 42 et 44 de cet article, et l’explication est donnée : il s’agit, à cause de la disposition rayonnante du bas-côté, d’obtenir sur la précinction extérieure un plus grand nombre de points d’appui que sur la précinction intérieure, afin d’avoir des arcs doubleaux à peu près égaux comme base, exactement égaux sous clef pour fermer les triangles des voûtes au même niveau.

Si les voûtes de la chapelle de la Vierge et du collatéral de la cathédrale d’Auxerre sont disposées comme la plupart des voûtes bourguignonnes du XIIIe siècle, c’est-à-dire si leurs formerets sont éloignés des murs, et si un dallage portant chéneau réunit ces formerets aux têtes de ces murs, l’architecte du chœur n’a pas cru probablement que ce procédé de construction fût assez solide pour terminer les grandes voûtes du vaisseau principal. Il a dû craindre le quillage de ce système dans un édifice très-vaste, et il a pris un moyen terme entre le système champenois et le système bourguignon.

Le système champenois consiste bien à isoler le formeret du mur, mais à bander entre ce formeret et le mur un berceau sur l’extrados dudit formeret. Examinons donc en quoi consiste le système champenois. Nous le voyons arrivé à son apogée dans un petit édifice de la Marne, l’église de Rieux, près Montmirail.

Revenons maintenant à la cathédrale d’Auxerre ; examinons le parti que son architecte a su tirer des deux méthodes bourguignonne et champenoise.

Voici (88) une vue de l’intérieur du haut chœur ; nous avons supposé une des grandes fenêtres enlevée, pour laisser voir comment les arcs-boutants contre-buttent la voûte et comment le contre-fort intérieur est percé à la hauteur du triforium et de la galerie au-dessus. En A, on distingue le berceau bandé entre les formerets et l’archivolte des fenêtres ; mais, par une concession au système bourguignon, ce berceau ne naît pas, comme en Champagne, sur les chapiteaux B ; il ne commence qu’un peu plus haut sur un linteau C posé sur les flancs du contre-fort intérieur. Ce berceau est ici posé sur l’extrados du formeret, il est indépendant ; tandis que, dans la construction champenoise, le berceau et le formeret ne font qu’un, ou plutôt le berceau n’est qu’un très-large formeret. Les meneaux des fenêtres sont construits en assises, et non composés de colonnes et de châssis en délit. Nous donnons en D la section horizontale de la pile haute au niveau E ; en F, la section de la pile au niveau G du triforium. Suivant le principe bourguignon, ces piles sont en délit dans toute la hauteur des passages.  La corniche et le chéneau supérieur ne posent donc pas sur un dallage comme dans les bas-côtés et la chapelle de la Vierge de ce même édifice, mais sur les arcs A. La charpente du comble est assise sur les formerets. Le chéneau supérieur rejette ses eaux sur les chaperons de claires-voies surmontant, chargeant et consolidant les arcs-boutants. Ces chaperons sont assez résistants, assez épais, assez bien supportés par la claire-voie, dont les montants sont très-serrés, pour former un véritable étai de pierre opposant sa rigidité à la poussée de la voûte. La fig. 89 donne une vue extérieure de l’un de ces arcs-boutants, fort bien construits et bien abrités par les saillies du chaperon.

La corniche et le chéneau supérieur ne posent donc pas sur un dallage comme dans les bas-côtés et la chapelle de la Vierge de ce même édifice, mais sur les arcs A. La charpente du comble est assise sur les formerets. Le chéneau supérieur rejette ses eaux sur les chaperons de claires-voies surmontant, chargeant et consolidant les arcs-boutants. Ces chaperons sont assez résistants, assez épais, assez bien supportés par la claire-voie, dont les montants sont très-serrés, pour former un véritable étai de pierre opposant sa rigidité à la poussée de la voûte. La fig. 89 donne une vue extérieure de l’un de ces arcs-boutants, fort bien construits et bien abrités par les saillies du chaperon.

Laissons un instant les provinces de Champagne et de Bourgogne pour examiner comment, pendant ce même espace de temps, c’est-à-dire de 1200 à 1250, les méthodes de la construction gothique avaient progressé dans les provinces françaises, l’Île-de-France, la Picardie et le Beauvoisis.

Une des qualités propres à l’architecture gothique (et c’est peut-être la plus saillante), c’est que l’on ne saurait étudier sa forme, son apparence, sa décoration, indépendamment de sa structure[3]. On peut mentir avec l’architecture romaine, parce que sa décoration n’est qu’un vêtement qui n’est pas toujours parfaitement adapté à la chose qu’il recouvre ; on ne saurait mentir avec l’architecture gothique, car cette architecture est avant tout une construction. C’est principalement dans les édifices de l’Île-de-France que l’on peut constater l’application de ce principe. Nous avons vu qu’en Bourgogne, grâce à la qualité excellente des matériaux et à la possibilité de les extraire en grands morceaux, les architectes ont pu se permettre certaines hardiesses qui peuvent passer pour des tours de force. Ce défaut ne saurait être reproché aux architectes de l’Île-de-France ou à leur école ; ces constructeurs sont sages, ils savent se maintenir dans les limites que la matière impose, et même lorsque l’architecture gothique se lance dans l’exagération de ses propres principes, ils conservent encore, relativement, la modération, qui est le cachet des hommes de goût.

Les bassins de la Seine et de l’Oise possèdent des bancs calcaires excellents, mais dont les épaisseurs sont faibles lorsque les matériaux sont durs, fortes lorsqu’ils sont tendres ; c’est du moins la loi générale. Les constructions élevées dans ces bassins se soumettent à cette loi.

Toute la partie antérieure de la cathédrale de Paris fut élevée dès les premières années du XIIIe siècle ; comme construction, c’est une œuvre irréprochable. Tous les membres de l’immense façade occidentale, supérieure comme échelle à tout ce que l’on construisit à cette époque, sont exactement soumis à la dimension des matériaux employés. Ce sont les hauteurs de bancs qui ont déterminé les hauteurs de toutes les parties de l’architecture.

Jusqu’à présent, en fait de constructions primitives de l’époque gothique, nous n’avons guère donné que des édifices d’une dimension médiocre ; or les procédés qui peuvent être suffisants lorsqu’il s’agit de construire un petit édifice, ne sont pas applicables lorsqu’il s’agit d’élever des masses énormes de matériaux à une grande hauteur. Les architectes laïques du XIIIe siècle, praticiens consommés, ont très-bien compris cette loi, tombée aujourd’hui dans l’oubli, malgré nos progrès scientifiques et nos connaissances théoriques sur la force et la résistance des matériaux propres à bâtir. Les Grecs n’ont guère élevé que des monuments petits relativement à ceux de l’époque romaine, ou si, par exception, ils ont voulu dépasser l’échelle ordinaire, il faut reconnaître qu’ils n’ont pas subordonné les formes à ce changement des dimensions : ainsi, par exemple, la grande basilique d’Agrigente, connue sous le nom de temple des Géants, reproduit, en colossal, des formes adoptées dans des temples beaucoup plus petits ; les chapiteaux engagés de cet édifice sont composés de deux blocs de pierre juxtaposés. Faire un chapiteau engagé, en réunissant deux pierres l’une à côté de l’autre, de façon à ce qu’il y ait un joint dans l’axe de ce chapiteau, est une énormité en principe. Dans ce même monument, les colosses, qui probablement étaient adossés à des piles et formaient le second ordre intérieur, sont sculptés dans des assises de pierre si faibles, que leurs têtes se composent de trois morceaux. Faire une statue, une cariatide, fût-elle colossale, au moyen d’assises superposées, est encore une énormité pour un véritable constructeur. Les joints étaient cachés sous un stuc peint qui dissimulait la pauvreté de l’appareil, soit ; à notre point de vue, en nous mettant à la place du constructeur gothique, l’ignorance du principe n’est pas moins évidente. Mais il faut juger les arts en leur appliquant leurs propres principes, non point en leur appliquant les principes qui appartiennent à des arts étrangers. Nous ne faisons pas ici un procès à l’architecture grecque ; seulement nous constatons un fait, et nous demandons qu’on juge l’architecture gothique en prenant ses éléments propres, son code, et non en lui appliquant des lois qui ne sont pas faites pour elle.

Les Romains n’ont qu’une seule manière de bâtir applicable à tous leurs édifices, quelle que soit leur dimension ; nos lecteurs le savent déjà, les Romains moulent leurs édifices sur une forme ou dans une forme, et les revêtent d’une enveloppe purement décorative, qui n’ajoute et ne retranche rien à la solidité. Cela est excellent, cela est raisonnable ; mais cela n’a aucun rapport avec la construction gothique, dont l’apparence n’est que le résultat de la structure[4].

Revenons à notre point de départ. Nous disions donc que les architectes gothiques du XIIIe siècle ont soumis leur mode de construction à la dimension des édifices qu’ils voulaient élever. Il est une loi bien simple et que tout le monde peut comprendre, sans avoir les moindres notions de statique ; c’est celle-ci : les pierres à bâtir étant données et ayant une hauteur de banc de 0,40 c., par exemple, si nous élevons une pile de 3m,20 de hauteur avec ces pierres, nous aurons neuf lits horizontaux dans la hauteur de la pile ; mais si, avec les mêmes matériaux, nous élevons une pile ayant 6m,40 de hauteur, nous aurons dix-sept lits. Si chaque lit subit une dépression d’un millimètre, pour la petite pile, le tassement sera de 0,009m, et, pour la grande, de 0,017m. Encore faut-il ajouter à cette dépression résultant de la quantité des lits le plus grand poids, qui ajoute une nouvelle cause de tassement pour la grande pile. Donc, plus le constructeur accumule des pierres les unes sur les autres, plus il augmente les chances de tassement, par suite de déchirements et d’instabilité dans les divers membres de son édifice, puisque, si son édifice grandit, les matériaux sont les mêmes. Ces différences ne sont pas sensibles entre des édifices qui diffèrent peu par leurs dimensions, ou lorsque l’on consent à mettre un excès énorme de forces dans les constructions ; mais si l’on ne veut mettre en œuvre que la quantité juste de matériaux nécessaires, et si, avec les mêmes matériaux, on veut élever une façade comme celle d’une église de village et comme la façade de Notre-Dame de Paris, on comprendra la nécessité d’adopter des dispositions particulières dans le grand édifice, afin de combattre les chances singulièrement multipliées des tassements, des ruptures et, par suite, de dislocation générale. Nous avons vu déjà comment les constructeurs gothiques primitifs avaient trouvé une ressource contre les tassements et les déformations qui en résultent dans l’emploi des pierres debout, en délit, pour roidir les piles les plus hautes, bâties par assises. Nous avons fait connaître aussi comment, pendant l’époque romane, des constructeurs avaient enveloppé un blocage dans un revêtement de pierre conservant à l’extérieur l’apparence d’une construction de grand appareil. Les architectes gothiques, ayant pu constater l’insuffisance de ce procédé et son peu de cohésion, substituèrent la maçonnerie en petit appareil au blocage, et prétendirent lui donner de la résistance et surtout du roide en y adjoignant de grands morceaux de pierre isolés, reliés seulement, de distance en distance, au corps de la bâtisse, par des assises posées sur leur lit pénétrant profondément dans cette bâtisse. Des pierres en délit, ils firent des colonnes, et des assises de liaison, des bases, des bagues, des chapiteaux, des frises et bandeaux. C’est là l’origine de ces arcatures de soubassement, de ces ordonnances de colonnettes plaquées contre des parements, et souvent même de ces revêtements ajourés qui décorent les têtes des contre-forts extérieurs ou des murs. La façade de la cathédrale de Paris nous fournit de beaux exemples de cette construction mixte, composée d’assises et de placages en délit, dont la fonction est si franchement accusée et qui présente de si brillants motifs de décoration. Il faut, il est vrai, avoir été appelé à disséquer ces constructions pour en reconnaître le sens pratique ; rien n’est plus simple en apparence, comme construction, que l’énorme façade de Notre-Dame de Paris, et c’est une de ses qualités. En voyant une pareille masse, on ne peut supposer qu’il faille employer certains artifices, des combinaisons très-étudiées pour lui donner une parfaite stabilité. Il semble qu’il a suffi d’empiler des assises de pierre de la base au faîte et que cette masse énorme doit se maintenir par son propre poids. Mais, nous le répétons, élever une façade de vingt mètres de haut ou de soixante-neuf mètres, ce sont deux opérations différentes ; et la façade de vingt mètres, parfaitement solide, bien combinée, dont les dimensions seraient triplées en tous sens, ne pourrait être maintenue debout. Ce sont là de ces lois que la pratique seule peut faire connaître. Il n’est pas besoin de faire des calculs compliqués pour comprendre, par exemple, qu’une pile dont la section horizontale carrée donne un mètre superficiel, et dont la hauteur est de dix mètres, donne dix mètres cubes reposant sur une surface carrée d’un mètre de côté ; que si nous doublons cette pile en hauteur, épaisseur et largeur, bien que les rapports entre sa hauteur et sa base soient pareils à ceux de la première pile, nous obtenons une surface carrée de deux mètres de côté, soit quatre mètres superficiels et un cube de quatre-vingts mètres. Dans le premier cas, le rapport de la surface avec le cube est de 1 à 10, dans le second, de 1 à 20. Les rapports des pesanteurs avec les surfaces augmentent donc dans une proportion croissante à mesure que l’on augmente l’échelle d’un édifice[5]. Cette première règle élémentaire posée, il se présente, dans la construction de très-grands édifices, une difficulté qui vient encore augmenter l’effet des pesanteurs produites par l’accroissement du cube. Si les matériaux ne dépassent pas une certaine hauteur de banc, leurs dimensions en longueur et largeur sont également limitées ; il en résulte que si l’on peut élever, par exemple, une pile donnant un mètre de surface dans sa section horizontale au moyen d’assises prises chacune dans un seul bloc de pierre, il n’en sera pas de même lorsqu’une pile donnera quatre mètres de surface dans sa section horizontale, car on ne peut guère se procurer des assises de cette dimension. Ainsi, en augmentant l’échelle d’un édifice, d’une part on change les rapports entre les cubes ou pesanteurs et les surfaces, de l’autre on ne peut obtenir une homogénéité aussi complète dans les parties qui le constituent. Nouvelle cause de rupture, de dislocation. Pour éviter le danger qui résulte d’une charge trop considérable reposant sur une surface peu étendue, naturellement on est amené à augmenter cette surface à la base, quitte à la diminuer à mesure que la construction s’élève et que les pesanteurs deviennent moindres par conséquent. Le type qui se rapproche le plus de ce principe est une pyramide ; mais une pyramide est un amas, ce n’est pas une construction.

Il est résulté de la méthode employée que, bien qu’il y ait eu une pression beaucoup plus forte exercée sur le parement intérieur (dont la ligne ponctuée AB indique la pénétration à travers la saillie des jambages des baies à différentes hauteurs) que sur le parement extérieur des contre-forts, et que, par suite de cette pression, on puisse remarquer un tassement sensible à l’intérieur, toutes les charges se reportant, par la disposition des blocs de pierre noyés dans l’épaisseur du blocage et cramponnés à diverses hauteurs, sur le parement extérieur, et formant, comme l’indique la fig. 91 bis, une superposition d’angles en dents de scie, la charge CD pèse sur la base EF, la charge EG pèse sur la base IK, la charge IL pèse sur toute la base MN, et ainsi de suite jusqu’en bas du contre-fort. Mais puisque, par le fait, la dépression doit se faire entre les points EG, IL, MO, PR, il en résulte que les saillies GF, LK, ON, RS, viennent appuyer très-fortement leurs angles F, K, N, S, sur le parement extérieur V ; or celui-ci subissant une dépression moindre que le parement intérieur, puisqu’il est moins chargé, remplit l’office de l’étayement que nous avons indiqué dans la fig. 90 bis.

Aujourd’hui que nous n’élevons plus de ces constructions colossales et composées de parties très-diverses, nous ne soupçonnons guère les effets qui se manifestent dans des circonstances pareilles, et nous sommes fort étonnés quand nous les voyons se produire en causant les plus sérieux désordres. Il est aisé de raisonner théoriquement sur ces énormes pesanteurs réparties inégalement ; mais dans la pratique, faute de précautions de détail, et en abandonnant l’exécution aux méthodes de la routine, nous en sommes réduits, le plus souvent, à reconnaître notre impuissance, à accuser l’art que nous professons, le sol sur lequel nous bâtissons, les matériaux, les entrepreneurs, tout et tout le monde, sauf la parfaite ignorance dans laquelle on veut nous laisser, sous prétexte de conserver les traditions classiques. Nous admettons volontiers que l’architecture des Romains soit supérieure à l’architecture gothique, cela d’autant plus volontiers, que, pour nous, l’architecture des Grecs, des Romains et des Occidentaux du moyen âge, est bonne, du moment qu’elle reste fidèle aux principes admis par chacune de ces trois civilisations ; nous ne disputerons pas sur une affaire de goût. Mais si nous voulons élever des monuments à l’instar de ceux de Rome antique, il nous faut les bâtir comme bâtissaient les Romains ; ayons de la place, des esclaves, une volonté puissante ; soyons les maîtres du monde, allons requérir des hommes et prendre des matériaux où bon nous semblera… Louis XIV a pris le rôle du Romain constructeur au sérieux, jusqu’à prétendre parfois bâtir comme un Romain. Il a commencé l’aqueduc de Maintenon en véritable empereur de l’antique cité ; il a commencé sans pouvoir achever. L’argent, les bras, et, plus que tout cela, la raison impérieuse, ont manqué. Dans nos grands travaux des voies ferrées, nous nous rapprochons aussi des Romains, et c’est ce que nous avons de mieux à faire ; mais pour nos constructions urbaines, les monuments ou les habitations de nos cités, lorsque nous prétendons les singer, nous ne sommes que ridicules, et nous ferions plus sagement, il nous semble, de profiter des éléments employés chez nous avec raison et succès par des générations d’artistes ayant admis des principes qui s’accordent avec nos besoins, nos moyens, nos matériaux et le génie moderne.

Déjà nous en avons dit assez sur la construction du moyen âge pour faire comprendre en quoi son principe diffère complètement du principe de la construction romaine, comment les procédés qui conviennent à l’une ne peuvent convenir à l’autre, comment les deux méthodes sont la conséquence de civilisations, d’idées et de systèmes opposés. Ayant admis le principe de l’équilibre, des forces agissantes et opposées les unes aux autres pour arriver à la stabilité, les constructeurs du moyen âge devaient, par suite du penchant naturel à l’homme vers l’abus en toute chose, arriver à exagérer, dans l’application successive de ces principes, ce qu’ils pouvaient avoir de bon, de raisonnable et d’ingénieux. Cependant, nous le répétons, l’abus se fait moins sentir dans les provinces du domaine royal et particulièrement dans l’Île-de-France que dans les autres contrées où le système de la construction gothique avait pénétré.

Ce qu’il est facile de reconnaître, c’est que, déjà au milieu du XIIIe siècle, les constructeurs se faisaient un jeu de ces questions d’équilibre si difficiles à résoudre dans des édifices d’une très-grande dimension et composés souvent de matériaux faibles. Dans le nord, ils ne construisent qu’en pierre ; mais ils emploient simultanément, dans le même édifice, la pierre appareillée par assises, posée sur son lit de carrière, le gros moellon noyé dans le mortier, masse compressible au besoin, et les blocs en délit, étaient rigides, inflexibles, pouvant être, dans certains cas, d’un grand secours. L’élasticité étant la première de toutes les conditions à remplir dans des monuments élevés sur des points d’appui grêles, il fallait pourtant trouver, à côté de cette élasticité, une rigidité et une résistance absolues. C’est faute d’avoir pu ou voulu appliquer ce principe dans toute sa rigueur que la cathédrale de Beauvais n’a pu se maintenir. Là, l’élasticité est partout. Ce monument peut être comparé à une cage d’osier… Nous y reviendrons tout à l’heure, car ses défauts même sont un excellent enseignement… Ne quittons pas sitôt notre cathédrale de Paris. La coupe d’un des contre-forts des tours fait assez voir que les constructeurs du commencement du XIIIe siècle n’empilaient pas les pierres les unes sur les autres sans prévision et sans se rendre compte des effets qui se produisaient dans d’aussi grands édifices par suite des lois de la pesanteur. Leur maçonnerie vit, agit, remplit une fonction, n’est jamais une masse inerte et passive. Aujourd’hui, nous bâtissons un peu nos édifices comme un statuaire fait une statue ; pourvu que la forme humaine soit passablement observée, cela suffit ; ce n’en est pas moins un bloc inorganisé. L’édifice gothique a ses organes, ses lois d’équilibre, et chacune de ses parties concourt à l’ensemble par une action ou une résistance. Tout le monde n’a pu voir l’intérieur des contre-forts des tours de Notre-Dame de Paris, et nous prévoyons l’objection qui nous a quelquefois été adressée, savoir : que notre imagination nous fait prêter à ces artistes des siècles passés des intentions qu’ils n’ont jamais eues. Prenons donc pour les esprits défiants un exemple qu’ils pourront vérifier avec la plus grande facilité dans le même monument. Les grandes voûtes de la nef de la cathédrale de Paris sont composées, comme chacun peut le voir, d’arcs diagonaux comprenant deux travées et recoupés d’un arc doubleau ; c’est le système primitif des voûtes gothiques longuement développé dans cet article. Il résulte de cette combinaison que les piliers de la grande nef sont chargés inégalement, puisque, de deux en deux, ils reçoivent un arc doubleau seulement ou un arc doubleau et deux arcs ogives, et cependant ces piliers de la grande nef sont tous d’un diamètre égal. Il y a là quelque chose de choquant pour la raison, dans un très-grand édifice surtout, puisque ces charges inégales doivent produire des tassements inégaux, et que si les piles qui reçoivent trois arcs sont assez puissantes, celles qui n’en reçoivent qu’un le sont trop ; si, au contraire, celles qui ne reçoivent qu’un arc sont d’un diamètre convenable, celles qui en reçoivent trois sont trop grêles. En apparence, il n’y a rien à objecter à cette critique, et nous devons avouer que nous avons été longtemps à nous expliquer un pareil oubli des principes les plus simples chez des artistes procédant toujours par le raisonnement.

Cependant, voici qui nous prouve qu’il ne faut jamais se presser de porter un jugement sur un art qu’à peine nous commençons à déchiffrer. Entrons dans les collatéraux de la cathédrale, doubles dans la nef comme autour du chœur ; mais remarquons, en passant, que cette nef fut bâtie quinze ou vingt ans après le chœur, et que les architectes du commencement du XIIIe siècle qui l’ont élevée profitaient des fautes commises par leur prédécesseur. Nous observons que les piliers qui séparent les doubles collatéraux de la nef ne sont pas semblables entre eux ; de deux en deux, nous voyons alternativement une colonne monocylindrique composée de tambours de pierre, et une colonne centrale également composée de tambours, mais flanquée de dix colonnettes en délit d’un seul morceau chacune (voy. le plan fig. 92).

il a entouré ses piles cylindriques, élevées par assises, de fortes colonnettes en délit ; il a entouré les tambours de dix étais résistants, incompressibles (93), certain que ce système de construction ne pouvait subir ni tassement ni déformation, et que, par conséquent, des arcs-boutants très-puissants, pesant sur ces piles, ne pourraient subir aucun affaissement. Cette disposition avait encore l’avantage de laisser au-dessus des chapiteaux, entre les arcs doubleaux et arcs ogives, une forte assise E portant directement sur la colonne centrale A (voy. fig. 92).

il a entouré ses piles cylindriques, élevées par assises, de fortes colonnettes en délit ; il a entouré les tambours de dix étais résistants, incompressibles (93), certain que ce système de construction ne pouvait subir ni tassement ni déformation, et que, par conséquent, des arcs-boutants très-puissants, pesant sur ces piles, ne pourraient subir aucun affaissement. Cette disposition avait encore l’avantage de laisser au-dessus des chapiteaux, entre les arcs doubleaux et arcs ogives, une forte assise E portant directement sur la colonne centrale A (voy. fig. 92).

La méthode consistant à employer les matériaux (pierres) soit sur leur lit, soit en délit, se perfectionne rapidement pendant la première moitié du XIIIe siècle. C’est qu’en effet il y avait là une ressource à laquelle nous, qui prétendons tout avoir inventé, nous recourons chaque jour, puisque nous employons la fonte de fer dans nos constructions avec beaucoup moins d’intelligence, disons-le, que ne le faisaient les constructeurs gothiques lorsqu’ils cherchaient à obtenir des points d’appui incompressibles et rigides en employant certaines pierres d’une excellente qualité.

Voyons d’autres applications mieux raisonnées encore de ces principes. Le chœur de la cathédrale d’Amiens, bâti quelques années avant celui de Beauvais, est, au point de vue de la construction gothique, un chef-d’œuvre, surtout dans les parties basses[7].

Nos lecteurs en savent assez maintenant, nous le croyons, pour comprendre, dans son ensemble aussi bien que dans ses détails, la construction d’une grande église du XIIIe siècle, telle, par exemple, que la cathédrale de Beauvais. Nous allons donc, afin d’éviter les redites, et pour résumer les méthodes éparses dont nous venons de donner une idée, suivre pas à pas une de ces grandes constructions depuis les fondements jusqu’à la charpente des combles. Si nous choisissons la cathédrale de Beauvais, ce n’est pas que cet édifice soit parfait quant à l’exécution, mais c’est qu’il est l’expression la plus vraie et la plus absolue de la théorie du constructeur vers le milieu du XIIIe siècle. Cet édifice s’est en partie écroulé moins d’un siècle après l’achèvement du chœur ; cependant il était conçu de façon à pouvoir demeurer debout pendant des siècles. La catastrophe qui en a complétement altéré le caractère fut causée par une exécution médiocre, le défaut de points rigides ou leur trop faible résistance, et surtout par la nature des matériaux, qui n’étaient ni assez grands ni assez solides. Si l’architecte du chœur de Beauvais eût possédé les matériaux de la Bourgogne, ceux employés à Dijon et à Semur, par exemple, les beaux calcaires de Châtillon-sur-Seine, ou encore la pierre de Montbard, d’Anstrude ou de Dornecy, ou même, ce qui eût été possible, les pierres de Laversine, de Crouy, et certains bancs durs des bassins de l’Oise ou de l’Aisne, le chœur de Beauvais fût resté debout. Le maître de l’œuvre de Beauvais fut un homme de génie, qui voulut arriver aux dernières limites du possible en fait de construction de pierre ; ses calculs étaient justes, ses combinaisons profondément savantes, sa conception admirable ; il fut mal secondé par les ouvriers, les matériaux mis à sa disposition étaient insuffisants. Son œuvre n’en est pas moins un sujet d’études très-précieux, puisqu’il nous fournit le moyen de connaître les résultats auxquels le système de construction du XIIIe siècle pouvait atteindre. Nous avons donné, à l’article Cathédrale, fig. 22, le plan du chœur de Beauvais. Ce plan, si on le compare à celui de la cathédrale d’Amiens, fait voir que les deux travées parallèles voisines des piles de la croisée sont plus étroites que les deux suivantes ; le constructeur évitait ainsi des poussées trop actives sur les deux piles des transsepts formant entrée du chœur. Quant aux deux travées suivantes, elles ont une largeur inusitée (près de 9m, 00 d’axe en axe des piles). Le besoin de donner les espaces libres est si évident à Beauvais, que les piles du rond-point ne sont pas cantonnées de colonnettes latéralement pour recevoir les archivoltes, mais seulement dans le sens des rayons de l’abside pour recevoir les nerfs des grandes voûtes, les arcs doubleaux et arcs ogives du collatéral. Conformément à la méthode des constructeurs de cette époque, lorsqu’ils ne sont pas détournés de leurs théories par des questions d’économie, la fondation du chœur est admirablement faite. Les chapelles portent sur un massif plein, circulaire, revêtu de pierres de taille, comme à la cathédrale d’Amiens, présentant à l’extérieur un puissant empattement également revêtu de libages bien dressés et posés à bain de mortier. Cette précinction de maçonnerie pleine se relie au mur qui porte les piles isolées du sanctuaire par des murs rayonnants, sous le sol.

À la cathédrale d’Amiens, où nous avons pu examiner la fondation jusqu’au bon sol, nous avons trouvé, en dehors, le profil (100).

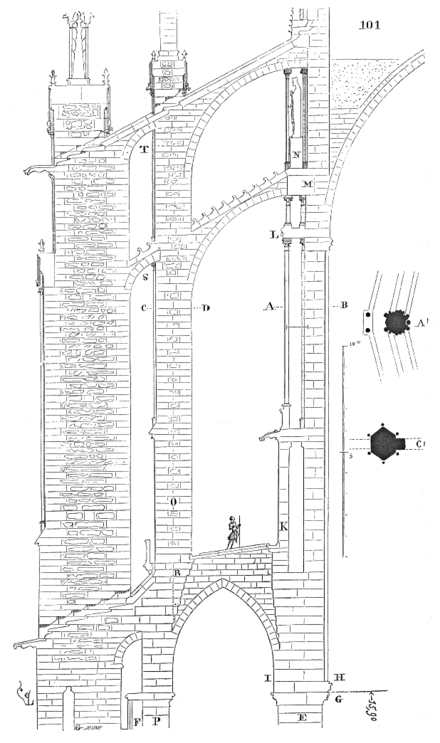

Maintenant, revenons à Notre-Dame de Beauvais. Nous avons donné, à l’article Arc-boutant, fig. 61, l’ensemble du système adopté pour la construction des arcs-boutants de l’abside de la cathédrale de Beauvais. Il nous faut revenir sur les détails de cette construction ; on verra comme l’architecte de ce chœur tenta de dépasser l’œuvre de son confrère d’Amiens. Cependant ces deux absides sont bâties en même temps, celle de Beauvais est peut-être plus récente de quelques années. Nous supposons, ainsi que nous venons de procéder pour un arc-boutant du chœur de Notre-Dame d’Amiens, une coupe faite sur l’axe des piles de l’abside de Beauvais (101).  Il est intéressant de mettre en parallèle ces deux coupes ; aussi les donnons-nous à la même échelle. À Amiens, les piles du sanctuaire ont 14m,00 de hauteur du pavé du collatéral au tailloir des chapiteaux recevant les arcs des voûtes des bas-côtés ; à Beauvais, ces mêmes piles ont 15m,90. Mais, à Amiens, les chapelles absidales ont toute la hauteur du collatéral, tandis qu’à Beauvais elles sont beaucoup plus basses, et, entre les terrasses qui les couvrent et les voûtes de ce collatéral, il existe une galerie, un triforium F. À Amiens, c’est la pile intermédiaire qui possède la résistance passive, rigide, grâce à sa masse et au système de construction des piles inférieures, ainsi que nous venons de le démontrer ; la seconde pile n’est qu’un appoint, une sûreté, un surcroît de précaution, nécessaire cependant. À Beauvais, le maître de l’œuvre prétendit donner à cette pile intermédiaire une résistance active, agissante, et reporter sur la seconde pile, celle extérieure, cette résistance passive qu’il faut toujours trouver quelque part. Il crut ainsi pouvoir obtenir plus de légèreté dans l’ensemble de sa construction, plus de hauteur et plus de solidité. Ainsi que nous venons de le dire, les piles E du sanctuaire ont plus de champ, sont plus épaisses que celles d’Amiens, dans le sens des poussées. Les faisceaux de colonnettes portant l’arc ogive et les formerets des voûtes hautes sont posés en encorbellement sur le chapiteau inférieur G. L’assiette HI est donc plus grande, et le contre-fort K du grand triforium porte d’aplomb sur la pile inférieure. Sur ce contre-fort du triforium, ce n’est plus une seule colonne qui s’élève, comme à Amiens, pour recevoir la tête de l’arc-boutant : ce sont deux colonnettes en délit jumelles, comme le fait voir la section horizontale A′ faite sur AB. Ces colonnettes jumelles soulageaient le linteau L, qui était une assise formant plafond. Deux autres colonnettes étaient posées entre cette assise-linteau et la tête du premier arc-boutant, laquelle tête s’appuie contre un bloc énorme de pierre M, chargé par une assise de corniche et un piédestal N portant une statue colossale. Deux colonnettes jumelles sont encore posées devant cette statue, entre le premier et le second arc-boutant. Ces dernières colonnettes ne portent pas la tête de cet arc-boutant, mais un pinacle dont nous indiquerons tout à l’heure la forme et la structure. Cet ensemble se rapporte à peu près à ce que nous avons vu à Amiens. Nous observons cependant que tout ce système de construction double porte d’aplomb sur la pile inférieure, la partie intérieure étant construite en assises et celle extérieure en grands morceaux rigides, posés en délit, afin de donner du roide à cet ensemble si grêle et si élevé[9] ; nous observons encore que le très-fort linteau L, le bloc M et sa charge N, tendent évidemment à ajouter un poids considérable au sommet du quillage inférieur pour le maintenir dans la verticale et faire que sa fonction d’étançon soit bien réelle. Voilà donc la pile intérieure rendue aussi rigide que possible ; il s’agit maintenant de résister à la poussée de la voûte qui s’exerce à une prodigieuse hauteur. L’architecte ne crut pas pouvoir se contenter d’un seul arc-boutant, comme à Amiens, fût-il surmonté d’une claire-voie rigide ; il avait raison, car à Amiens, dans les parties parallèles du chœur qui reçoivent trois nerfs de voûtes au lieu d’un seul, ces arcs-boutants, avec claires-voies, se sont relevés par suite de la pression des voûtes, et, au XVe siècle, il fallut bander de nouveaux arcs-boutants sous ceux du XIIIe. Mais voici où le maître de l’œuvre de Beauvais fit preuve d’une hardiesse sans exemple et en même temps d’une sagacité rare. On voit que la pile O intermédiaire ne porte pas d’aplomb sur la pile P, tête de chapelle, comme à la cathédrale d’Amiens, mais que son axe est à l’aplomb du parement intérieur de cette pile P. Disons tout de suite que cette pile O, dont nous donnons la section horizontale sur CD en C′, présente plus de poids vers son parement C que sur celui D. Son centre de gravité est donc en dedans de la ligne ponctuée R, c’est-à-dire sur la pile P. Cependant cette pile est ainsi en équilibre, tendant à s’incliner plutôt vers l’intérieur de l’église que vers le gros contre-fort extérieur ; elle vient donc, par sa position : 1o soutirer la poussée des deux arcs-boutants, 2o ajouter à la résistance opposée par ces arcs-boutants une tendance d’inclinaison vers le chœur. La pile O verticale remplit ainsi la fonction d’un étai oblique. Si cette résistance active ne suffit pas (et elle ne saurait suffire), la pile O est maintenue à son tour, dans sa fonction, par les deux derniers arcs-boutants ST et le gros contre-fort passif. Mais, objectera-t-on peut-être, pourquoi cette pile intermédiaire ? pourquoi les grands arcs-boutants ne viennent-ils pas se reposer simplement sur le gros contre-fort passif extérieur ? C’est que le gros contre-fort extérieur ne pourrait contre-butter la poussée d’arcs-boutants d’un aussi grand rayon, à moins d’être augmenté du double, et que, grâce au contre-fort intermédiaire O, il n’a plus qu’à contre-butter une pression diffuse, presque nulle.

Il est intéressant de mettre en parallèle ces deux coupes ; aussi les donnons-nous à la même échelle. À Amiens, les piles du sanctuaire ont 14m,00 de hauteur du pavé du collatéral au tailloir des chapiteaux recevant les arcs des voûtes des bas-côtés ; à Beauvais, ces mêmes piles ont 15m,90. Mais, à Amiens, les chapelles absidales ont toute la hauteur du collatéral, tandis qu’à Beauvais elles sont beaucoup plus basses, et, entre les terrasses qui les couvrent et les voûtes de ce collatéral, il existe une galerie, un triforium F. À Amiens, c’est la pile intermédiaire qui possède la résistance passive, rigide, grâce à sa masse et au système de construction des piles inférieures, ainsi que nous venons de le démontrer ; la seconde pile n’est qu’un appoint, une sûreté, un surcroît de précaution, nécessaire cependant. À Beauvais, le maître de l’œuvre prétendit donner à cette pile intermédiaire une résistance active, agissante, et reporter sur la seconde pile, celle extérieure, cette résistance passive qu’il faut toujours trouver quelque part. Il crut ainsi pouvoir obtenir plus de légèreté dans l’ensemble de sa construction, plus de hauteur et plus de solidité. Ainsi que nous venons de le dire, les piles E du sanctuaire ont plus de champ, sont plus épaisses que celles d’Amiens, dans le sens des poussées. Les faisceaux de colonnettes portant l’arc ogive et les formerets des voûtes hautes sont posés en encorbellement sur le chapiteau inférieur G. L’assiette HI est donc plus grande, et le contre-fort K du grand triforium porte d’aplomb sur la pile inférieure. Sur ce contre-fort du triforium, ce n’est plus une seule colonne qui s’élève, comme à Amiens, pour recevoir la tête de l’arc-boutant : ce sont deux colonnettes en délit jumelles, comme le fait voir la section horizontale A′ faite sur AB. Ces colonnettes jumelles soulageaient le linteau L, qui était une assise formant plafond. Deux autres colonnettes étaient posées entre cette assise-linteau et la tête du premier arc-boutant, laquelle tête s’appuie contre un bloc énorme de pierre M, chargé par une assise de corniche et un piédestal N portant une statue colossale. Deux colonnettes jumelles sont encore posées devant cette statue, entre le premier et le second arc-boutant. Ces dernières colonnettes ne portent pas la tête de cet arc-boutant, mais un pinacle dont nous indiquerons tout à l’heure la forme et la structure. Cet ensemble se rapporte à peu près à ce que nous avons vu à Amiens. Nous observons cependant que tout ce système de construction double porte d’aplomb sur la pile inférieure, la partie intérieure étant construite en assises et celle extérieure en grands morceaux rigides, posés en délit, afin de donner du roide à cet ensemble si grêle et si élevé[9] ; nous observons encore que le très-fort linteau L, le bloc M et sa charge N, tendent évidemment à ajouter un poids considérable au sommet du quillage inférieur pour le maintenir dans la verticale et faire que sa fonction d’étançon soit bien réelle. Voilà donc la pile intérieure rendue aussi rigide que possible ; il s’agit maintenant de résister à la poussée de la voûte qui s’exerce à une prodigieuse hauteur. L’architecte ne crut pas pouvoir se contenter d’un seul arc-boutant, comme à Amiens, fût-il surmonté d’une claire-voie rigide ; il avait raison, car à Amiens, dans les parties parallèles du chœur qui reçoivent trois nerfs de voûtes au lieu d’un seul, ces arcs-boutants, avec claires-voies, se sont relevés par suite de la pression des voûtes, et, au XVe siècle, il fallut bander de nouveaux arcs-boutants sous ceux du XIIIe. Mais voici où le maître de l’œuvre de Beauvais fit preuve d’une hardiesse sans exemple et en même temps d’une sagacité rare. On voit que la pile O intermédiaire ne porte pas d’aplomb sur la pile P, tête de chapelle, comme à la cathédrale d’Amiens, mais que son axe est à l’aplomb du parement intérieur de cette pile P. Disons tout de suite que cette pile O, dont nous donnons la section horizontale sur CD en C′, présente plus de poids vers son parement C que sur celui D. Son centre de gravité est donc en dedans de la ligne ponctuée R, c’est-à-dire sur la pile P. Cependant cette pile est ainsi en équilibre, tendant à s’incliner plutôt vers l’intérieur de l’église que vers le gros contre-fort extérieur ; elle vient donc, par sa position : 1o soutirer la poussée des deux arcs-boutants, 2o ajouter à la résistance opposée par ces arcs-boutants une tendance d’inclinaison vers le chœur. La pile O verticale remplit ainsi la fonction d’un étai oblique. Si cette résistance active ne suffit pas (et elle ne saurait suffire), la pile O est maintenue à son tour, dans sa fonction, par les deux derniers arcs-boutants ST et le gros contre-fort passif. Mais, objectera-t-on peut-être, pourquoi cette pile intermédiaire ? pourquoi les grands arcs-boutants ne viennent-ils pas se reposer simplement sur le gros contre-fort passif extérieur ? C’est que le gros contre-fort extérieur ne pourrait contre-butter la poussée d’arcs-boutants d’un aussi grand rayon, à moins d’être augmenté du double, et que, grâce au contre-fort intermédiaire O, il n’a plus qu’à contre-butter une pression diffuse, presque nulle.

Pour expliquer nettement la fonction de la pile O, supposons que nous ayons à étayer le chœur de Beauvais ; supposons que nous ne possédions, pour faire cet étayement, que le gros contre-fort : si (101 bis) nous posons nos étais ainsi qu’il est indiqué en A, nous renverserons certainement le contre-fort C ; mais si, entre ce contre-fort C, nous posons, suivant le tracé B, un étai DE intermédiaire, légèrement incliné vers le chœur, mais maintenu dans un plan vertical passant par l’axe des piles ou le rayon du sanctuaire, et que, de cet étai, nous serrions deux batteries FG contre la voûte, puis deux autres batteries HI, nous n’aurons plus à craindre l’effet des poussées de la voûte V sur le gros contre-fort C, car l’étai intermédiaire DE soutirera une grande partie de la poussée des deux batteries FG et la reportera sur sa semelle D. Là est tout le problème que s’est posé et qu’a résolu l’architecte du chœur de Notre-Dame de Beauvais. Malheureusement, l’exécution est défectueuse. Il est certain cependant que cet énorme édifice aurait conservé une parfaite stabilité, si l’architecte eût posé les colonnettes jumelles au-dessus du triforium plus fortes et plus résistantes, s’il eût pu les faire en fonte, par exemple. Les désordres qui

se sont manifestés dans la construction sont venus tous de là ; ces colonnettes, trop grêles, se sont brisées, car elles ne pouvaient résister à la charge qui se reporta sur elles lorsque les piles intérieures vinrent à tasser par suite de la dessication des mortiers. Se brisant, les linteaux L cassèrent (fig. 101), les gros blocs M, en bascule, s’appuyèrent trop fortement sur la tête du premier arc-boutant, celui-ci se déforma, et la voûte suivant le mouvement, la pression sur ces arcs-boutants fut telle qu’ils se chantournèrent presque tous ; leur action devint nulle, par suite les arcs-boutants supérieurs lâchèrent un peu, puisque la voûte ne pressait plus sur eux. L’équilibre était rompu : il fallut faire des travaux considérables pour éviter une chute totale de l’édifice. La fig. 101 ter, donnant en perspective le sommet des contre-forts recevant la tête des arcs-boutants, nous fait bien voir que l’intention du maître de l’œuvre était d’obtenir, au droit des piles du chœur de la cathédrale de Beauvais et sous les arcs-boutants, des contre-forts évidés, mais parfaitement rigides, afin : 1o de charger le moins possible les piles inférieures ; 2o de faire que les tassements des parties intérieures construites en assises, roidies par les colonnettes en délit, reportassent naturellement les charges en dedans. De cet exemple et de ceux appartenant à la construction gothique proprement dite, il découle ce principe, savoir : que toute construction élevée au moyen d’assises superposées en grand nombre doit être étayée, roidie par l’adjonction de monolithes entourant, flanquant, épaulant les piles composées de pierres superposées. Ce principe est à peine appliqué par les Romains, qui n’avaient pas besoin d’y recourir ; il appartient aux constructeurs gothiques. De ce principe, ils font un des motifs les plus ordinaires de la décoration des édifices, et, en effet, il se prête aux combinaisons les plus brillantes et les plus hardies.

Certes, il y a, dans l’exemple de construction que nous venons de donner à nos lecteurs, de graves défauts, et nous ne les dissimulons pas. Cet échafaudage extérieur de pierre, qui fait toute la force de la bâtisse, est soumis aux intempéries de l’atmosphère : il semble que le constructeur, au lieu de chercher à protéger les organes essentiels de son monument, ait pris plaisir à les exposer à toutes les chances de destruction. Son système d’équilibre dépend de la résistance absolue de matériaux trop souvent imparfaits. Il veut évidemment étonner, et il sacrifie tout à ce désir. Mais à côté de ces défauts si graves, quelle connaissance approfondie des lois de l’équilibre ! quel assujettissement de la matière à l’idée, quelle théorie fertile en applications ! N’imitons jamais ces constructions subtiles ; mais profitons hardiment de tant de connaissances acquises. Pour en profiter, faut-il au moins les cultiver et les pratiquer.

À l’article Chaînage, nous avons indiqué quels étaient, pendant le moyen âge, les procédés employés pour chaîner les édifices. Aux longrines de bois usitées pendant l’époque romane, les constructeurs du XIIIe siècle, s’apercevant que celles-ci étaient promptement pourries, substituèrent des crampons en fer reliant les pierres composant les assises. Toutefois, cette méthode ne fut guère employée que dans l’Île-de-France avec une singulière exagération. Il est tel monument, comme la Sainte-Chapelle du Palais à Paris, où toutes les assises, de la base au faîte, sont cramponnées. À Notre-Dame de Paris même, on s’aperçoit que toutes les constructions élevées ou reprises à partir des premières années du XIIIe siècle sont, à des hauteurs assez rapprochées, reliées par des crampons coulés en plomb. Certainement ces constructeurs n’avaient pas une entière confiance en leurs méthodes si ingénieuses, et leur bon sens naturel leur faisait sentir déjà qu’ils poussaient la hardiesse trop loin. La façon dont sont disposés ces chaînages fait bien voir d’ailleurs que ce qu’ils redoutaient le plus, c’était le bouclement ou la torsion des piles et des murs, et, en cela, le système de chandelles de pierre adopté par les architectes bourguignons avait une supériorité marquée sur l’emploi dangereux des crampons de fer scellés en pleines pierres. Il faut dire aussi que les constructeurs de l’Île-de-France se procuraient difficilement des pierres longues, résistantes, pouvant être impunément posées en délit, tandis qu’elles étaient communes en Bourgogne et d’une excellente qualité.

Il est temps maintenant d’entretenir nos lecteurs d’un édifice qui, à lui seul, résume, en les exagérant avec une grande adresse, toutes les théories des constructeurs de l’école gothique. Nous voulons parler de l’église Saint-Urbain de Troyes. En 1261, Jacques Pantaléon, natif de Troyes, fut élu pape sous le nom d’Urbain IV, à Viterbe ; il mourut en 1264. Pendant son pontificat, il voulut faire élever à Troyes une église sous le vocable de saint-Urbain : ce monument fut commencé, rapidement construit ; il resta inachevé cependant, le successeur d’Urbain n’ayant probablement pas jugé à propos de continuer l’œuvre de son prédécesseur. Telle qu’elle est, l’église de Saint-Urbain de Troyes indique chez le maître de l’œuvre qui fut chargé de son érection une hardiesse singulière et une science de constructeur faite pour étourdir. Si la date de la fondation de l’église Saint-Urbain et celle de l’interruption des travaux n’était pas un fait historique d’une authenticité incontestable, on serait tenté de supposer que cet édifice fut construit vers le commencement du XIVe siècle. Nous-même, devant des preuves aussi peu discutables, nous avons hésité longtemps avant de croire que le XIIIe siècle avait vu commencer et achever ce qui existe de ce monument : ayant pour habitude de nous fier tout d’abord aux signes archéologiques, nous ne pouvions donner à la construction de Saint-Urbain une date antérieure au XIVe siècle ; mais une étude approfondie de la construction nous a fait voir que la tradition historique était d’accord avec le fait. On ne construisait plus ainsi au XIVe siècle. Seulement l’architecte de Saint-Urbain était un de ces artistes chez lesquels les principes les plus avancés de la théorie s’allient à une expérience profonde, à une pratique qui n’est jamais en défaut, à une connaissance sûre de la qualité des matériaux, à des ressources infinies dans l’exécution et une originalité naturelle ; c’était, pour tout dire en un mot, un homme de génie. Son nom nous est inconnu comme ceux de la plupart de ces artistes laborieux ; si le pape Urbain IV eût envoyé d’Italie un architecte pour bâtir son église à Troyes, certes nous le connaîtrions, mais nous n’aurions pas à nous étendre longuement sur son œuvre, car l’Italie méridionale, alors, n’élevait que des édifices qui ne fournissent guère de types propres à être étudiés.

Le plan de l’église de Saint-Urbain de Troyes est champenois. Le chœur rappelle celui de la petite église de Rieux que nous venons de donner ; sur les quatre piliers de la croisée devait s’élever une tour probablement fort élevée, si l’on examine la section large de ces piliers. Deux autres clochers flanquaient l’entrée, accompagnée d’un porche saillant comme celui de l’église Saint-Nicaise de Reims. La tour centrale ne fut point commencée, la nef et la façade restèrent inachevées. On peut toutefois, par ce qui reste de ces parties, se rendre un compte exact de ce que devait être cette église. Le chœur et les transsepts sont complets.

Disons un mot des matériaux qui entrent dans cette construction, car leur qualité est en partie la cause du système adopté. À Troyes même, on ne peut se procurer de la pierre de taille : les environs ne fournissent que de la craie, bonne tout au plus pour faire des remplissages de voûtes. L’architecte de Saint-Urbain a dû faire venir de la pierre de Tonnerre pour les pièces d’appareil, et, afin d’économiser ces matériaux transportés à grand frais, il s’est servi, autant qu’il a pu, d’une certaine pierre dite de Bourgogne que l’on trouve à quelques lieues de Troyes, et qui n’est qu’un calcaire grossier assez ferme, mais bas de banc et se taillant mal. C’est avec ces derniers matériaux qu’il a élevé la partie massive des contre-forts, en revêtissant leur face externe M de grandes plaquettes de pierre de Tonnerre posées en délit et finement taillées. C’est aussi avec la pierre de Tonnerre qu’il a fait les piles intérieures, les claires-voies, les arcs, les chéneaux et toutes les parties délicates de la construction : or la qualité de Tonnerre employée ici est un banc peu épais, très-résistant, très-ferme, très-compacte et pouvant être posé en délit sans danger. Par le fait, cette construction est une bâtisse en moellon smillé, solide mais grossier, habillée d’une pierre fine très-belle, employée avec la plus stricte économie, comme on le ferait du marbre aujourd’hui. La légèreté des claires-voies, des meneaux, dépasse tout ce que nous connaissons en ce genre, et cependant les matériaux employés ont été si bien choisis, l’élasticité de cette construction est si complète, que très-peu de morceaux se sont brisés. D’ailleurs la structure étant parfaitement solide et bien pondérée, les détériorations survenant aux claires-voies et fenêtres n’ont nulle importance, celles-ci pouvant être facilement remplacées, comme de véritables châssis, sans toucher au gros œuvre. L’anatomie de cette construction doit être examinée avec le plus grand soin. Nous allons essayer d’en faire toucher du doigt les détails.

Prenons donc d’abord toute la partie du contre-fort comprise entre H et O, c’est-à-dire le plafond de la galerie et son linteau reliant la pile intérieure au contre-fort, l’enchâssement de claires-voies et l’écoulement des eaux sur ce point.

L’architecte de l’église de Saint-Urbain (sa donnée acceptée) a été fidèle à son principe dans toutes les parties de sa construction. Il a compris que dans un édifice aussi léger, bâti avec du moellon et des dalles, il fallait laisser à ces claires-voies une grande liberté pour éviter des ruptures ; aussi n’a-t-il engagé ces dalles que dans des feuillures qui permettent à la maçonnerie de tasser sans briser les délicates clôtures ajourées qui remplacent les murs. On voit, en examinant la fig. 106, que les chéneaux sont libres, réduits presque au rôle de gouttières, et qu’en supposant même une brisure, les infiltrations ne peuvent causer aucun préjudice à la maçonnerie, puisque ces chéneaux sont suspendus sur le vide au dehors, au moyen de ces gâbles ajourés. Il fallait être hardi pour concevoir une construction de ce genre ; il fallait être habile et soigneux pour l’exécuter, tout calculer, tout prévoir et ne rien laisser au hasard : aussi cette construction, malgré son excessive légèreté, malgré l’abandon, et des réparations inintelligentes, est-elle encore solide après cinq cent soixante ans de durée. L’architecte n’a demandé aux carrières de Tonnerre que des dalles, ou tout au plus des bancs de 0,30 c. d’épaisseur, d’une grande dimension il est vrai, mais d’un poids assez faible : il évitait ainsi la dépense la plus forte à cette époque, celle du transport. Quant à la main-d’œuvre, elle est considérable ; mais ce n’était pas alors ce qui coûtait le plus. L’église de Saint-Urbain se présentera souvent dans le cours de cet ouvrage, car elle est certainement la dernière limite à laquelle la construction de pierre puisse atteindre, et, comme composition architectonique, c’est un chef-d’œuvre (voy. Arc-boutant, Balustrade, Croix, Fenêtre, Gargouille, Porche, Porte, Vitrail).

Il faut revenir quelque peu sur nos pas. Dans l’Île-de-France, ainsi que nous l’avons déjà fait observer, nous ne saurions signaler les hardiesses des Bourguignons du commencement du XIIIe siècle et des Champenois de la fin de ce siècle, lorsque ceux-ci purent employer de grands matériaux, durs, serrés de grain et résistants comme la pierre de Tonnerre. Les constructeurs de l’Île-de-France ne font guère de ces claires-voies prises dans une seule pierre, de ces cloisons ajourées ; ils maintiennent la stabilité de leurs édifices, moins par des surfaces ou des quilles rigides, que par des poids accumulés sur les points qui leur paraissent ne pas présenter une assiette suffisante. Nous trouvons une preuve remarquable de ce fait, dès le milieu du XIIIe siècle, dans les grandes constructions.

Nous avons vu que les architectes gothiques étaient arrivés, dans les édifices voûtés, à considérer les formerets comme des arcs de décharge et à vider complétement la construction sous ces formerets, à ne conserver que des contre-forts. Ils supprimaient les murs comme étant une accumulation inutile de matériaux entre ces contre-forts, puisque ceux-ci devaient recevoir et supporter toutes les charges ; mais ces formerets, n’étant pas chargés à la clef, pouvaient dévier du plan vertical, par suite de la pression et de la poussée des rangs de moellon des voûtes qu’ils recevaient.

Remarquons (107) que le formeret ABC, au sommet de ses deux branches d’arc, à la clef B, là où cet arc en tiers-point présente le plus de flexibilité, reçoit précisément les derniers rangs de moellons BD de remplissage, lesquels ont une légère action de poussée de D en B, par suite de leur courbure. Il pouvait se faire que le sommet B s’écartât du plan vertical, si on ne parvenait à le rendre immobile. Élever un mur sur ce formeret ABC ne pouvait consolider cet arc que faiblement, puisque ces deux triangles de maçonnerie AEB, CFB chargeaient beaucoup plus les reins de cet arc que sa clef B. Le moyen le plus sûr était de charger cette clef B. Les constructeurs arrivèrent donc, vers le milieu du XIIIe siècle, à élever, à l’extérieur, sur les formerets des voûtes, faisant encadrement de baies, des gâbles HIG en maçonnerie, et rendirent ainsi, par l’adjonction de cette charge BG, les sommets des formerets immobiles ou du moins assez stables pour résister à la poussée des clefs des remplissages des voûtes BD. Un des premiers essais de ce système se voit à la Sainte-Chapelle du Palais à Paris. Observons que les architectes champenois, qui avaient adopté des formerets d’une résistance très-puissante à cause de leur grande épaisseur, puisqu’ils étaient de véritables berceaux en tiers-point, recevant les remplissages des voûtes ; que les architectes bourguignons, qui isolaient leurs formerets des clôtures extérieures, en laissant entre eux et ces clôtures un espace assez large étrésillonné par les assises de couronnement, n’avaient pas besoin de recourir à l’artifice expliqué par la fig. 107. Aussi n’est-ce guère que dans l’Île-de-France, le Beauvoisis et la Picardie que nous voyons, vers 1240, adopter ce moyen de donner de la stabilité aux formerets. C’est ainsi que des différences dans le caractère de l’architecture des diverses provinces de France, au XIIIe siècle, se trouvent presque toujours expliquées par une nécessité de la construction. Si l’on veut se rendre compte de l’utilité de ces gâbles, regardés généralement comme un motif de décoration, il faut examiner la fig. 108.

Mais l’architecture est un art impérieux : dès que vous modifiez un de ses membres, dès que vous ajoutez quelque chose à l’ordonnance, vous voyez les difficultés de détail s’accumuler. Un premier changement du système, que vous supposez peu important tout d’abord, en exige un second, puis un troisième, puis une foule d’autres. Alors ou il faut rétrograder, ou devenir l’esclave des exigences que vous avez provoquées par une première tentative ou une première concession. On se débat contre ces difficultés successives qui semblent naître à mesure qu’on les surmonte. Dans les temps où la paresse d’esprit est regardée comme une vertu, on traite ces tentatives périlleuses de tendances perverses, d’oubli des saines doctrines. Mais les architectes du moyen âge, et surtout de l’époque dont nous nous occupons en ce moment, n’auraient jamais cru qu’un pas en arrière ou un repentir fût un progrès : ils sentaient qu’ils étaient entraînés par leurs propres principes, et ils résolvaient avec courage chacune des difficultés nouvelles qu’ils soulevaient sans repos…

Surmonter les formerets de triangles de pierre pour charger leurs clefs, ce n’est, au premier abord, qu’un peu plus de pierre et un peu plus de main-d’œuvre. Mais il faut des chéneaux sur les formerets, des balustrades sur ces chéneaux ; il faut que ces chéneaux posent sur les formerets et non sur les remplissages des voûtes ; il faut que les pentes de ces gâbles rejettent elles-mêmes les eaux quelque part ; il faut orner ces lignes rigides ; il faut que ce nouveau membre ajouté à l’architecture trouve sa place sans empiéter sur celle des autres membres indispensables. Notre fig. 108 explique comment les constructeurs du milieu du XIIIe siècle surent concilier à la fois les exigences purement matérielles et celles de l’art. Leur formeret A (voir la coupe), bandé et doublé souvent d’une archivolte B, ayant l’épaisseur des moellons de remplissage de la voûte, ils posèrent, sur les deux tiers environ de la largeur de ces arcs, le gâble plein C, en ménageant une entaille peu profonde à sa base pour incruster le chéneau D posé sur le dernier tiers de la largeur des arcs. Le gâble dégagé, ce chéneau portait larmier de recouvrement de la corniche, ainsi qu’on le voit en E, et recevait la balustrade, suivant l’usage, dans une rainure. Deux pierres F, portant cuvette et gargouilles, étaient disposées à la base du gâble pour recueillir les eaux tombant sur les tablettes de recouvrement de ces gâbles. Ces tablettes, prises dans de longs morceaux pour éviter les joints, étaient taillées suivant le tracé G, au-dessous de la corniche, s’incrustaient dans les tympans et étaient munies, derrière les crochets posés en feuillure, d’une petite rigole I, propre à recueillir les eaux et à les conduire dans les cuvettes des gargouilles. Au-dessus de la corniche, ces tablettes étaient alors taillées conformément au tracé H, rejetant les eaux devant et derrière. Un chapeau K, pris dans un seul morceau de pierre, maintenait l’extrémité des deux tablettes inclinées ainsi que les branches de crochets. La balustrade L se posait en arrière, affleurant le nu postérieur du gâble, afin de laisser passer les rangs de crochets M rapportés dans des rainures par incrustement. Plus tard, on évida entièrement ces gâbles, qui parurent trop lourds comme aspect, au-dessus des meneaux si légers des fenêtres. Cet exemple fait comprendre combien chaque nouveau membre ajouté à l’architecture gothique entraînait une série de détails, d’études et de combinaisons. On nous dira peut-être que ce sont là des efforts bien grands pour les motifs qui les provoquent : la critique sera juste, mais elle frappe beaucoup plus haut. Dans l’ordre naturel, combien ne voyons-nous pas de combinaisons compliquées, de détails, d’efforts longs et puissants, pour produire en apparence de minces résultats ? Ce n’est pas nous qui avons créé le monde, qui avons présidé à son ordonnance ; et si les choses y sont bien arrangées, il faut reconnaître que cet arrangement n’est rien moins que simple. Les architectes du moyen âge admettront une critique qui pourrait s’adresser au grand ordonnateur de l’univers. Ces architectes ont, comme leurs prédécesseurs, eu la matière inerte à leur disposition ; ils ont dû se soumettre aux lois de l’attraction, de la résistance, tenir compte du vent et de la pluie. En présence de la matière inerte et de l’action des forces naturelles, ils ont cru que l’équilibre était la loi vraie de la construction : peut-être se sont-ils trompés ; mais on avouera du moins qu’ils se sont trompés en gens de génie, et il y a toujours quelque chose de bon à prendre chez les hommes de génie, même quand ils se trompent. D’ailleurs, il faut bien reconnaître que plus l’homme cherche, plus il combine et complique les choses, et plus tôt il arrive à constater l’infirmité de son jugement. Voici des rationalistes (qu’on me passe le mot), des artistes qui suivent un principe, vrai à tout prendre, en se conformant aux règles les plus rigoureuses de la logique ; qui prennent, pour bâtir, de la pierre de taille, c’est-à-dire une matière qui est formée de manière à être employée par superposition, par assises, en un mot : par conséquent, les lignes principales de leurs constructions doivent donc être horizontales. Point ; après un demi-siècle de recherches, de combinaisons toutes plus ingénieuses les unes que les autres, ils arrivent, au contraire, à faire dominer, dans leurs édifices, la ligne verticale sur la ligne horizontale, et cela sans cesser un seul instant de suivre les conséquences du principe vrai qu’ils ont posé. Bien des causes les conduisent à ce résultat. Nous en avons signalé quelques-unes, comme, par exemple, l’utilité des pierres posées debout pour roidir les constructions, la nécessité de charger les points d’appui sollicités à sortir de la verticale par les poussées obliques. Il en est une dernière qui a son importance. Dans les villes du moyen âge, le terrain était rare. Toute ville, par suite du système féodal, était fortifiée, et on ne pouvait reculer les fortifications d’une cité tous les dix ans. Il fallait donc renfermer les monuments dans des espaces étroits, n’occuper que le moins de surface possible. Or si vous bâtissez d’après un principe qui fait que toutes les actions de votre construction soient obliques, et si vous ne pouvez vous étendre, il faut bien suppléer par des pesanteurs verticales à l’espace qui vous manque en surface. Une loi imposée d’abord par la nécessité et que l’on subit comme telle devient bientôt une habitude et un besoin, si bien que, lors même que l’on pourrait s’en affranchir, on s’y soumet, elle plaît, elle est entrée dans les mœurs. Dès que les architectes du moyen âge ont compris que la structure de leurs édifices voûtés les amenait à multiplier les charges verticales pour résister à toute pression oblique, ils ont franchement pris leur parti, et comme il faut nécessairement que, dans un édifice, la ligne horizontale l’emporte sur la ligne verticale, ou celle-ci sur la ligne horizontale, à moins de se résoudre à faire de véritables échiquiers, ils sont arrivés à supprimer presque complétement la ligne horizontale, ne conservant plus celle-ci que comme arasement d’étages, pour indiquer un repos intérieur, un sol. D’ailleurs, toujours de plus en plus conséquents avec leurs principes, les maîtres des œuvres, à la fin du XIIIe siècle, indiquent clairement, à l’extérieur des édifices, l’ordonnance intérieure, et en cela nous ferions bien de les imiter. Examinons un bâtiment gothique à l’extérieur, nous dirons s’il est voûté en pierre ou s’il est couvert par une charpente[12]. Ses pinacles nous indiqueront le nombre de ses points d’appui intérieurs ; ses bandeaux, les arases au-dessus des voûtes ; la puissance de ses contre-forts, l’énergie des poussées, leur direction ; ses fenêtres, le nombre des formerets et des travées ; la forme des combles, le périmètre des diverses salles, etc.

À Saint-Urbain de Troyes déjà, les divers membres de la construction sont si délicats, ils possèdent chacun une fonction si nette et indépendante, que l’architecte les assemble, mais ne les relie pas ; il les pose à côté les uns des autres, les maintient ensemble par des embrèvements, des incrustements, comme de la menuiserie ; mais il évite de les liaisonner, car le liaisonnement produit l’homogénéité de toutes les parties, et c’est ce que le constructeur redoute dans l’emploi d’un système où toute partie de la construction agit, résiste, possède son action ou sa résistance propre, action et résistance qui ne peuvent être efficaces qu’autant qu’elles sont indépendantes. Au commencement du XIVe siècle, ce parti pris de laisser à chaque membre de la construction française sa fonction propre et de réunir ces membres en raison de la fonction particulière à chacun d’eux, est poussé jusqu’à l’exagération du principe. Cela est bien sensible dans un monument fort intéressant, élevé de 1320 à 1330 ; nous voulons parler du chœur de l’église Saint-Nazaire de Carcassonne, l’une des rares conceptions originales d’une époque pendant laquelle l’art de l’architecture tombait déjà dans l’application des formules et laissait de côté toute tentative nouvelle, toute expression individuelle.

L’examen attentif, l’analyse de ce monument, nous ont révélé un fait intéressant aujourd’hui pour nous : c’est la méthode simple suivie par l’architecte et ses subordonnés pour élever une construction fort compliquée en apparence, et qui semblerait devoir exiger une quantité fabuleuse d’opérations et de tracés. En réalité, les difficultés d’appareil n’existent pas. Cette construction n’est qu’un assemblage de plans verticaux dont les rabattements n’exigent qu’un seul tracé chacun. Il faut admettre, bien entendu, avant toute chose, que l’architecte sait ce qu’il veut, qu’il voit son édifice sous tous ses aspects avant de commencer les fondations, qu’il s’est rendu compte des diverses parties de sa construction ; qu’il a fait, avant la taille de la première pierre, le travail que nous faisons sur un édifice que nous mesurons et examinons dans ses derniers détails. L’architecture gothique est exigeante à ce point, et c’est peut-être ce qui lui attire le plus d’ennemis. Il est si consolant de dire, lorsque se présente une difficulté sur le tas : « Nous verrons cela au ravalement. » Il est si pénible, lorsque tout n’est pas prévu d’avance, d’entendre, chaque jour, une longue série de questions présentées par l’appareilleur ou le conducteur ; questions auxquelles il faut répondre clairement, simplement, en homme qui sait ce qu’il va dire, comme s’il eût prévu ce qu’on aurait à lui demander ! Donc, l’architecte du chœur de Saint-Nazaire de Carcassonne a fait non-seulement le plan de son édifice, non-seulement des élévations et des coupes, mais il sait d’avance le point exact des naissances des divers arcs, de leur rencontre, de leur pénétration ; il a tracé leurs profils et sait sur quoi ils doivent porter ; il connaît les résultats des poussées, leur direction, leur puissance ; il a calculé les charges, il a réduit les forces et les résistances à leurs plus justes limites. Il sait tout cela d’avance, il faut qu’il le sache dès la première assise au-dessus de terre. Sa conception étant ainsi entière, fixée sur son papier et dans son cerveau, ses subordonnés marchent en aveugles. Il dit à l’un : « Voici le dessin de la pile A qui se répète deux fois ; voici le dessin du contre-fort C qui se répète dix fois, etc. ; voici le tracé de la fenêtre A qui se répète six fois, celui de la fenêtre B qui se répète sept fois ; voici une branche d’arc ogive avec ses sommiers, d’arc doubleau avec ses sommiers, etc. » Ceci dit, l’architecte peut s’en aller et laisser tailler toutes les assises et morceaux de chacun de ces membres. Les tailles finies, survient un maître poseur, qui, sans erreur possible, fait monter et assembler toutes ces diverses pièces prenant forcément leur place chacune comme les pièces d’une machine bien conçue. Cette façon de procéder explique comment, à cette époque (à la fin du XIIIe siècle et au XIVe), des architectes français faisaient exécuter des monuments dans des contrées où peut-être ils n’avaient jamais mis les pieds ; comment on demandait d’Espagne, du midi de la France, de Hongrie, de Bohême, des projets de monuments à ces architectes, et comment ces monuments pouvaient s’élever et rappeler exactement, sauf dans quelques détails de profils et de sculpture, les édifices bâtis entre la Somme et la Loire. Le chœur de l’église de Saint-Nazaire de Carcassonne fut probablement érigé ainsi, à l’aide de tracés fournis par un architecte du Nord qui peut-être ne séjourna guère dans cette ville ; ce qui nous le ferait croire, c’est qu’évidemment l’architecte a évité toute difficulté exigeant une décision sur place, ces difficultés qu’on ne résout pas par un dessin, mais par des explications données aux appareilleurs et aux ouvriers même sur le chantier, en suivant de l’œil leur travail, en prenant au besoin le troussequin, la règle, l’équerre, et se couchant sur l’épure. L’architecte, par exemple, a presque entièrement, dans les voûtes de cet édifice, renoncé aux sommiers communs à plusieurs arcs ; il a donné la courbe de chacun de ces arcs, leurs profils ; on les a taillés chacun sans avoir à s’occuper de l’arc voisin, et le maître poseur est venu arranger tout cela comme un jeu de patience. Mais pour faire apprécier la singulière méthode de construction employée dans le chœur de l’église Saint-Nazaire de Carcassonne, il est utile de donner d’abord la moitié du plan de ce chœur avec son transsept (109).

Une pareille construction ne se compose que de piles recevant des nerfs élastiques, mais résistants, portant les remplissages des voûtes, ou maintenant des châssis de pierre dans de larges feuillures ; elle nous fait connaître que le maître de l’œuvre ne pouvait rien abandonner au hasard, rien ajourner, tout prévoir dès la première assise, classer ses épures avec méthode, et qu’il n’avait besoin, la pierre étant taillée sur ces épures, et les morceaux prêts, que de donner ses instructions à un poseur habile qui venait prendre successivement toutes les parties de l’édifice et les mettre en place dans leur ordre, comme le gâcheur du charpentier prend une à une les pièces d’une charpente taillée à l’avance sur l’aire, pour les mettre au levage. Aujourd’hui on procède autrement : on accumule des blocs de pierre, sans trop savoir souvent quelle sera la forme définitive qu’ils prendront, et on taille à même ces blocs les pénétrations des sommiers, les moulures, comme on pourrait le faire dans une masse homogène, sans trop se soucier des lits, des joints qui ne coïncident pas avec les formes données. Est-ce mieux ? Est-ce le moyen d’obtenir une construction plus solide ? Il est permis d’en douter. On peut affirmer toutefois que c’est moins raisonnable, moins habile, moins intelligent et plus coûteux.