De Pékin à Paris : la Corée, l’Amour et la Sibérie/15

DE PÉKIN À PARIS[1],

XV

De Blagovechtchensk à Pakrovska.

ous n’avons pas encore perdu

de vue les mouchoirs qui

continuent à s’agiter sur le ponton

et sur le quai, que déjà nous

sommes devant les camps. Les

soldats, les femmes

et les enfants, dans

leurs gais costumes où

le rouge domine, forment

une longue ligne

sur le rivage. Là

aussi des mouchoirs

s’agitent sur notre passage,

car le Yermak emporte

de nombreux soldats

qui laissent des

amis derrière eux. Nous

n’avons plus de barge à la

traîne, et nous marchons

rapidement.

Le Yermak est le type

du bateau construit pour naviguer sur les fleuves sans

profondeur, long d’une centaine de pieds, large de

près de 30 ; la machine est sur l’avant et les deux roues

sont tout à fait à l’arrière. Il cale environ 3 pieds

quand il a, comme maintenant, sa cargaison humaine.

Il prend peu ou point de fret. Sur la plate-forme supérieure

se trouve la chambre du capitaine et celle des

hommes de barre. Au premier étage, sur l’avant, les

cabines des passagers de première, sur l’arrière les

salles de seconde, puis la buvette, où l’on va prendre

avant chaque repas la zakouska de rigueur.

Notre cabine est superbe ; elle mesure 8 pieds sur 6, avec trois larges banquettes sur lesquelles nous installons nos matelas, car naturellement il n’y a pas de lit. Au milieu, une table carrée ; on nous y sert nos repas. Le domestique est propre, soigneux ; la nourriture est copieuse et assez bonne. La seule chose qui fasse regretter le Mouravieff, ce sont Les trépidations abominables que la machine imprime au bateau. Avec la meilleure volonté du monde, il est impossible d’écrire le moindre mot, il faut attendre pour cela les escales. Autour des cabines, une galerie couverte pour protéger contre les escarbilles, et un banc assez mal imaginé, car il vous fait tourner le dos au pas sage.

Au-dessous de nos cabines sont deux ou trois salles pour les bagages, les sacs de dépêches, les provisions, puis la cuisine. C’est dans la galerie qui entoure ces salles que les 150 soldats, femmes et enfants, que nous devons conduire à Stretinsk, s’étendent en rangs serrés, mangent, boivent, dorment, etc.

Nous avons pris quelques nouveaux passagers de première et de seconde, entre autres le directeur du séminaire de Blagovechtchensk, qui va à Saint-Pétersbourg, et un colonel de Cosaques, sorte de colosse au teint cuivré, à la figure énergique ; son origine est pour nous une énigme.

Le capitaine Lahanine, qui commande le Yermak, est un lieutenant de vaisseau. Il s’avance vers moi, accompagné d’un nouveau passager, qui me dit dans notre langue que le capitaine, ne parlant pas français, me prie de vouloir bien m’adresser à lui Poutiatitski pour obtenir tout ce dont j’aurais besoin ; que des ordres ont été donnés au personnel du bateau pour que rien ne nous manque. Je remercie M. Poutiatitski en français, et le capitaine en allemand, car je découvre qu’il parle très bien cette langue.

Le paysage est sans grand intérêt. À citer toutefois, sur la rive chinoise, une sorte de ferme dans un site pittoresque. Quelques beaux arbres ont été préservés autour des maisons. Les montagnes commencent presque immédiatement derrière.

Devant un village, non loin de Blagovechtchensk, une vieille femme couverte de haillons est sur le bord de l’eau. Armée d’une longue gaule, munie à une extrémité d’un petit crochet, elle arrête au passage. toutes Les brindilles qui flottent : elle en a déjà un tas à côté d’elle, et cependant la forêt n’est pas loin. C’est que pour le Chinois il n’y a pas de petit profit, pas de travail insignifiant.

Je passe mon après-midi à causer avec Mme Kapoustine, qui est assez aimable pour ne pas se moquer de la manière dont j’écorche la langue de Gœthe et de Schiller.

Tout à coup des cris terribles se font entendre au-dessous de nous, et tout le monde se précipite pour voir ce qui se passe. Une de nos passagères de troisième est devenue folle et veut se jeter dans le fleuve. On l’en empêche, et le capitaine lui donne comme gardes du corps deux matelots qui ont, à plusieurs reprises, toutes les peines du monde à la maintenir. Cependant on ne tarde pas à s’apercevoir que ce que l’on prenait pour de la folie est une belle et bonne attaque de delirium tremens, suite de trop copieuses libations. Nous débarquons notre passagère à la première escale. Elle repartira par le prochain bateau pour Habarovka, d’où elle vient, et l’on télégraphie de l’interner dans une maison de santé.

À ce propos on m’édifie sur les femmes des villes de Sibérie en général et de Habarovka en particulier. La capitale des provinces de l’Amour est, paraît-il, un endroit favori de déportation pour le beau sexe. On évalue à près de 400 le nombre de celles qui y sont actuellement internées pour avoir assassiné leur mari. La plupart ont une conduite déplorable. C’est cependant parmi elles que sont recrutées les domestiques. Il y a aussi beaucoup de femmes de soldats que les maris, leur temps de service fini, oublient de remmener avec eux dans leur village. L’ivrognerie à Habarovka est un vice commun, même chez les femmes, et la plaie de cette classe de la société.

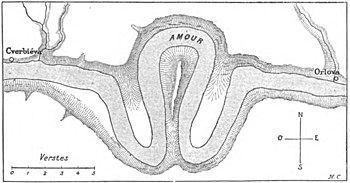

Demain nous arriverons à ce que l’on appelle la boucle de l’Amour. Le fleuve se replie deux fois de suite sur lui-même, formant deux presqu’îles contiguës dont l’une est chinoise, l’autre russe, revenant à moins d’un kilomètre de l’endroit où il vient de passer après un parcours, la première fois, de 42 verstes et, la seconde, de 30.

Je demande si le capitaine ne consentirait pas à nous déposer à terre à l’entrée de la boucle, pour nous reprendre à la sortie. Une promenade à pied serait une agréable diversion à la monotonie de la vie à bord. On me répond que cela se faisait autrefois, mais qu’il y a quelques années deux voyageurs s’étant égarés et n’ayant été retrouvés qu’au bout de deux jours, cette petite excursion avait dorénavant été interdite. Je n’en parlerai donc pas au capitaine, mais je le regrette.

Nous passons la nuit à Bibicova. Nous avons fait une centaine de verstes.

29 juin. — À peine suis-je sorti de ma cabine que je vois arriver notre capitaine. Il me dit très aimablement que nous arriverons à la boucle vers 10 heures du matin, et que si je désire traverser l’isthme à pied il se fera un plaisir de me déposer à terre. Mais que, comme il lui faudra près de 4 heures pour arriver à l’endroit où nous remonterons à bord et où nous serons en 30 minutes, il faut emporter quelques provisions, que le cuisinier nous préparera.

J’accepte avec enthousiasme. Marie, un peu fatiguée, reste sur le Yermak. Plus de quarante personnes profitent de l’occasion inattendue qui leur est offerte, et quand je quitte le steamer avec le général, Mme Kapoustine et quatre de leurs enfants, le gros de la bande a déjà disparu dans les bois. Hane porte quelques provisions. M. Poutiatitski, grand chasseur, a pris son fusil, car, dit-il, Le pays fourmille de coqs de bruyère : un corbeau fut notre seule victime.

Le sol est marécageux. La colline que nous devons traverser est à 100 mètres au plus et nous avons de la peine à trouver un chemin au milieu des marais. À certains endroits nous faisons un petit pont de branchages pour Mme Kapoustine. Au pied de la colline nous trouvons la route, c’est-à-dire la longue coupée dans la forêt qui, suivant montagnes et vallées, part de Nikolaïevsk et traverse toute la Sibérie. Les poteaux du télégraphe sont au milieu, à l’abri des incendies, qui sont très fréquents dans ces pays, car il ne se passe pas de jour que nous n’en voyions.

Le long des bois de chaque côté de la route, je trouve des fraisiers en fleur, et une douzaine de fruits mûrs, que j’enveloppe soigneusement pour Marie : les premières fraises de l’année, évidemment !

Nous marchons doucement, car, si le fond de l’air est frais, le soleil est brûlant. Un ruisseau serpente le long de la route. J’ai heureusement ma tasse en cuir qui se plie et se met facilement dans la poche, et nous buvons tous avec délices.

Après un peu de repos au sommet de la colline, nous commençons à descendre. Nous marchons sur un véritable tapis de fleurs. Là où les bois cessent, la prairie commence, mais une prairie presque sans verdure : pivoines, aconit, lis jaunes et rouges, orchidées, etc., diaprent le sol de mille couleurs et laissent à peine passer un brin d’herbe. Hélas ! la médaille a son revers. Nous avons troublé dans leur solitude des myriades de taons, qui se jettent en rangs serrés sur les envahisseurs. Bientôt chacun de nous ressemble à une ruche autour de laquelle volent en bourdonnant des milliers d’abeilles. Nous cassons des branches d’arbres feuillues, avec lesquelles nous battons furieusement l’air tout autour de notre tête. Les victimes sont nombreuses, mais plus nombreux encore sont les assaillants qui reviennent à la charge.

On nous a bien recommandé de ne jamais cesser de descendre, après avoir commencé. Or, depuis quelques minutes déjà, nous avions quitté le sommet de la passe, lorsque nous voyons que la route tourne brusquement à droite et se remet à monter. Nous l’abandonnons donc, et nous nous enfonçons au milieu des fourrés et des fleurs, nous dirigeant vers le bas de la colline. Quelques centaines de mètres plus loin, nous arrivons au bord de l’Amour, où nous trouvons nombreuse et joyeuse société. Nos compagnons de voyage, arrivés depuis longtemps, sont installés çà et là sur l’herbe, par groupes. Ils ont apporté théières et bouillottes, et étalé leurs provisions. Les uns vont chercher des branches mortes, tandis que les autres allument des feux, dans le double but de préparer le thé et de chasser les taons. Notre petit groupe les imite, et, le repas terminé, chacun tue de son mieux le temps en attendant le Yermak, qui n’arrive qu’à 4 heures.

Le fleuve, aujourd’hui, est assez animé. Nous voyons passer plusieurs vapeurs, puis des trains de bois, ensuite le radeau d’un marchand au détail ambulant. Ce radeau est formé à Stretinsk avec de gros madriers propres à construire : il a une centaine de pieds de long. Des poutres transversales supportent une sorte de plancher, destiné à empêcher d’être mouillés les ballots de marchandises placés aux deux bouts, sous des bâches en nattes. Sur l’avant, généralement, est un cheval, qui, à un moment donné, peut rendre de grands services, Au centre est une maison en planches, qui ressemble, quand vous pénétrez dedans, à un grand bazar. Les parois sont garnies du haut en bas de cases pleines de marchandises. Vous y trouvez de tout, de l’épicerie, de la mercerie, de la bonneterie, de la coutellerie, de la chaudronnerie, etc.

Ce marchand ambulant descend le fleuve, s’arrêtant à tous les villages. Il s’arrange pour partir de Stretinsk à l’ouverture de la navigation, il met trois mois à descendre l’Amour, et quand il arrive à Nikolaïevsk, il ne lui reste plus généralement que les madriers du radeau et les planches de la maison. Il vend le tout à un chantier de construction et remonte en vapeur à Stretinsk pour préparer son voyage de l’année suivante. Des trains de chevaux et de bestiaux sont expédiés d’après le même principe.

La chaleur est très forte et les taons sont insupportables. Les enfants en font un véritable carnage avec des filets que je leur fabrique à l’aide d’un vieux voile. Nous passons la nuit à Koumarskaya.

30 juin. — À 4 heures du matin le thermomètre marque 31° dans notre cabine fermée. Dehors il fait une température agréable, mais on sent que la journée sera chaude.

Le paysage est plus pittoresque. Vers 8 heures, nous longeons sur la rive chinoise une falaise qui a près de 200 pieds de haut ; elle est à pic et formée d’énormes assises de rochers superposés, entre lesquels, vers le milieu, suinte un liquide abondant que le capitaine me dit être du pétrole, que personne ne songe à exploiter. De l’autre côté du fleuve, à peu de distance, est le village russe de Koltsova.

Le fleuve coule rapide et large, suivant le pied des montagnes, souvent très élevées, qui lui font décrire les courbes Les plus majestueuses. La nature est sauvage. Des troncs calcinés, mais encore debout, émergent çà et là des taillis d’un vert frais qui ont remplacé l’antique forêt, détruite par l’incendie jusqu’aux sommets les plus élevés. Souvent nous passons, par une brusque transition, de l’extrême chaleur à une fraîcheur glaciale, quand nous nous trouvons dans un de ces cirques entourés d’une haute muraille de verdure, où à le soleil semble ne jamais pénétrer.

Une chose à laquelle je n’ai jamais pu m’habituer en Sibérie, c’est à voir, disons le mot, chiquer presque tout le monde. Hommes, femmes, garçons et filles ont les mâchoires perpétuellement en mouvement. Il ne s’agit pas ici de tabac, mais de résine d’une sorte de pin. Cette chique a au moins cela d’avantageux, qu’elle est économique : la même peut servir des années. Vous causez avec une jeune fille, par exemple ; quand elle parle, vous vous imaginez qu’elle à une fluxion qui voyage de la joue droite à la joue gauche ; quand elle ne parle plus, vous pourriez croire qu’elle rumine.

Vers 4 heures nous arrivons aux montagnes blanches, ou montagnes qui fument. La rive chinoise est basse et complètement nue. C’est une longue pointe, formée vraisemblablement d’alluvions apportées par le remous, débris de la haute muraille blanche que nous voyons à notre droite. L’Amour, dont ici le courant est extrêmement violent, se précipite comme un bélier sur les calcaires qui l’arrêtent. Il a déjà creusé leur masse sur près de 5 verstes de profondeur, et nous voyons les deux parois entre lesquelles il décrit une demi-circonférence parfaite de moins de 1 500 mètres de rayon.

Au sommet, la végétation n’est pas très active, la terre végétale est trop peu épaisse. Sur les flancs, quelques bouleaux ont réussi à trouver une nourriture suffisante dans les miettes d’humus apportées par des éboulements. À certains endroits, entre les interstices des assises de pierre ou à l’orifice d’un trou dont les bords sont tout noirs, s’échappe une fumée grise d’une intensité variable. D’où provient cette mystérieuse fumée ? On prétend que sous la montagne se trouve du charbon en voie de formation.

Combien je regrette de ne pouvoir descendre à terre et prendre une vue de ce cirque merveilleux ! Il faut me contenter d’un instantané saisi au vol du pont du Yermak, qui me donnera quelques mètres seulement des montagnes blanches fumeuses, mais sera dans tous les cas un souvenir de cette étrange et sauvage partie de l’Amour.

On m’assure que le charbon de terre ne manque pas en Sibérie, et, si je demande pourquoi on ne l’exploite pas, on me montre les forêts qui nous entourent en disant : « À quoi bon creuser la terre pour chercher du charbon, quand on a à sa surface un combustible tout trouvé et facile à prendre ? »

Toute la Sibérie est là. Le pays est trop riche pour le petit nombre de ses habitants, auxquels la facilité de la vie donne des allures de créoles.

Bientôt le paysage change d’aspect. À la muraille blanche succède un champ d’immenses rochers à surface presque unie. L’un d’eux a plus de 20 mètres de diamètre : on dirait Fontainebleau et les gorges de Franchard. Puis les rochers disparaissent, et l’Amour coule plus doucement au milieu des forêts sans fin qui recommencent à border ses rives.

À 6 heures nous nous arrêtons pour faire du bois à Yermakova. Ce poste, de même que notre steamer, à reçu son nom en souvenir d’Yermak, ataman des Cosaques du Don, qui en 1580, à la tête de 6 000 hommes, s’empara de Sibir, sur l’Irtich, la capitale de la Sibérie, qui bientôt lui fut soumise en entier, et dont il fit hommage en 1583 au tsar Ivan IV, afin de pouvoir conserver sa conquête. Attiré dans une embuscade par un chef tatar, Yermak, se noya dans le fleuve, qu’il tenta de traverser à la nage pour échapper à la captivité.

Nous nous amarrons contre un radeau qu’on est en train de charger de bois de chauffe. À terre, les muguets ont reparu, ils jonchent le sol. Nous trouvons aussi quelques fraises.

Cependant la soirée est splendide. Après la chaleur étouffante de la journée, tout le monde est dehors à respirer, car dans les cabines il fait une température de serre chaude. Rien n’est beau du reste comme ces longs crépuscules du nord au milieu de ces solitudes immenses mais toujours variées.

Cela tient probablement aux essences que nous brûlons, mais jamais il n’y a eu autant d’escarbilles. La cheminée lance un véritable feu d’artifice, Les étoiles de feu qui en sortent en gerbe s’éparpillent dans tous les sens et viennent tomber en pluie de tous Les côtés du Yermak, dans le fleuve, où elles crépitent en s’éteignant. Pas le plus petit souffle de vent ne trouble l’air.

La lune se lève : dans l’eau noire du fleuve les arbres se reflètent avec des tons plus noirs encore. Le halètement de la machine se répercute dans les montagnes qui nous entourent, et trouble seul le profond silence de ces solitudes, que des éclairs de chaleur illuminent de temps à autre. Il y a longtemps que nous n’avons joui d’une pareille soirée et d’un si beau spectacle. Vers 11 heures la lune a disparu derrière les montagnes, nous ne distinguons plus les rives ; continuer à marcher serait dangereux, et force nous est de nous arrêter à Tabinskaya, petit dépôt de bois où deux hommes vivent en ermites. La rivière a beaucoup baissé, et 10 mètres de boue séparent le Yermak de la rive ; on allume, au milieu de cette boue et sur le rivage, de grands feux de bois pour éclairer les travailleurs, puis nos passagers cosaques descendent à terre comme d’habitude et s’installent sur le flanc d’une colline boisée pour préparer leur repas. Réunis par groupes de sept ou huit, ils alimentent un brasier au-dessus duquel une marmite est suspendue à une des extrémités d’un pieu incliné dont l’autre bout est maintenu à l’aide d’un poids quelconque.

Rien de plus fantastique que la scène que nous avons devant les yeux. Ces porteurs de civières chargées de bois, avec leurs vêtements aux couleurs voyantes, passant successivement, d’un pas rapide, de l’ombre à la lumière et de la lumière à l’ombre ; ces hommes et ces femmes, les uns accroupis, les autres couchés, les uns attisant le feu, les autres soulevant le couvercle des marmites pour y plonger des choses que l’on ne peut distinguer, rangés en cercle autour des brasiers qui les éclairent diversement, tout a un aspect diabolique : on croirait assister à quelque gigantesque sabbat.

Pour ajouter au fantastique, les deux chiens des bûcherons, effrayés par tout ce monde, poussent dans l’ombre des hurlements lugubres.

1er juillet. — Il est 7 heures. Il y en a cinq que nous sommes en route. Nous nous arrêtons à Tcherniaeva. Nous avions pris à Blagovechtchensk une dizaine de passagers chinois. Ils descendent tous ici, portant sur leur dos quelques instruments de travail. Ils ont entendu dire qu’il y avait de l’or dans le pays et sont accourus.

Nous sommes ici à une cinquantaine de verstes seulement de la Zéa, dont le bassin est habité par les Manégris. Les Manégris, de même que les Orotchones, autre famille de la grande tribu des Toungouses, vivant sur les bords de l’Amour dans les environs des monts Kingane, habitent des huttes formées de menues branches et d’herbe sèche, recouvertes soit d’écorce d’arbres, soit de peaux de bêtes où même de nattes. Ces indigènes vivent de chasse et de pêche.

Le Yermak avait laissé ici à son dernier voyage un mouton, que l’on nous rapporte. La pauvre bête n’a pas l’air d’avoir trouvé la nourriture à son gré à Tcherniaeva, car elle est bien maigre. On nous vend aussi un veau et de la glace.

L’Amour s’élargit beaucoup, et est coupé par de nombreux îlots. Nombreux aussi sont, paraît-il, les bancs invisibles autour desquels il nous faut chercher notre route, en nous aidant de la sonde. Le courant a diminué de force, mais nous avons modéré notre allure. Sur l’avant du steamer, un homme tient une longue perche divisée en dix fractions d’un pied chacune, toutes de couleurs différentes.

C’est la sonde qu’il plonge dans l’eau, et à chaque immersion il crie d’un ton monotone la profondeur constatée.

Pendant une bonne parte de la journée nous serpentons ainsi dans le fleuve, passant d’une rive à l’autre, et nous demandant si nous n’allons pas nous échouer, car les eaux sont très basses. Le capitaine nous dit avoir mis une fois trente-deux jours à aller de Blagovechtchensk au confluent de la Chilka.

Nous rencontrons dans la journée plusieurs radeaux. Sur l’un d’eux, les bœufs sont entassés en si grand nombre, qu’il ne paraît presque plus à la surface, et que les pieds des malheureux animaux baignent dans l’eau ; leur poids est trop considérable.

Depuis Blagovechtchensk nous avons été presque directement vers le nord. À partir de Vahanova, où nous sommes à 4 heures, l’Amour nous conduit vers l’ouest. Nous nous arrêtons à Beketova. Le paysage a été pittoresque toute la soirée.

2 juillet. — Sur tous les bateaux russes que nous avons vus, à l’exception du Vadivostok, il n’y a pas dans les cabines plus de cuvette que de lit. Il faut aller faire sa toilette dans le lavabo commun, à moins d’avoir ; comme nous, une cuvette de voyage et un domestique pour aller la remplir et la vider. Ce lavabo, sur les bateaux de l’Amour, est un des points faibles. Je me demande qui est chargé de son entretien : c’est de beaucoup ce qu’il y à de plus sale à bord.

Ce matin j’ai vu l’archiprêtre, directeur du séminaire, sa serviette sous le bras, sortir de chez lui. Il a, comme tous les popes, les cheveux aussi longs que la nature les fait pousser. Les siens sont soyeux et frisés et tombent toujours en longues boucles sur ses épaules. Mais il paraît que pour le soir il lui faut prendre autant de précautions qu’une femme, car son chef est orné de petites papillotes serrées, destinées à donner à sa chevelure ces ondulations que nous admirons le jour, et qui lui donnent la nuit l’aspect d’une respectable mais coquette douairière.

Vers 11 heures, nous dépassons un vapeur qui, me dit-on, est fortement soupçonné de faire la contrebande de l’or. Sur le Mouravieff un Russe a montré des pépites à Hane, en lui disant de me demander si je voulais en acheter.

À midi nous stoppons à Albasine, point où les souvenirs historiques sont nombreux.

Albasine fut détruit presque immédiatement après sa fondation, vers 1640, par les Mandehous. Occupé de nouveau, en 1648, par Habaroff, il devint, en 1654, un centre de colonisation. On l’entoura de murailles de terre. Mais, en 1685, il fut de nouveau pris et détruit, après un siège fort long, par les troupes et les jonques de guerre venues d’Aïgoune, et ses défenseurs, à peu près une centaine de Cosaques, emmenés prisonniers à Pékin. Frappé de la haute taille des Russes, dont il avait apprécié la valeur militaire, l’empereur de Chine résolut de les conserver à son service. Il les incorpora dans une des bannières, la bannière blanche, leur donna des femmes et fonda dans un ministère une école pour enseigner la langue russe à leurs enfants. Les descendants de ces Cosaques forment toujours, à Pékin, une petite colonie, mais il est bien difficile de retrouver parmi ses membres le type des défenseurs d’Albasine.

Un long escalier en bois, de plus de soixante-dix marches, conduit du bord de l’eau à la berge, sur laquelle s’élève le village qui a remplacé l’ancienne ville, dont les seuls vestiges sont quelques débris de murailles en terre. Derrière est une vaste plaine. Pendant que je prends la vue de ce point célèbre, je vois sortir de la maison à côté de laquelle je me trouve un beau vieillard tout blanc. Il est en uniforme et porte sur sa poitrine la croix des braves, On me dit qu’il a quatre-vingt-cinq ans, que c’est un des compagnons du général Mouravief : il se nomme Skobieltsine. Je lui demande la permission de le photographier. Il y consent, mais pendant que je me prépare à la hâte, le Yermak siffle pour rappeler tout le monde à bord. On ne fait pas de bois ici, on ne s’arrête que pour la poste. Je suis obligé de mettre mon appareil sur mon épaule et de redescendre au galop l’escalier. On retire la planche qui nous met en communication avec la terre et nous partons juste au moment où un infortuné passager de troisième, chargé de plusieurs peaux d’ours qu’il était allé acheter, s’engageait dans l’escalier. Le capitaine est obligé, dit-il, d’être inflexible, sans cela il y aurait toujours des retardataires. Un moment auparavant, un Chinois était rentré avec des cornes d’une espèce de cerf appelé en russe yzioubre (?). Ces cornes ont une très grande valeur pour les Chinois, qui n’hésitent pas à les payer aux chasseurs 15 à 20 roubles la livre. Elles sont molles et recouvertes d’une sorte de velours gris-souris. Je ne sais plus trop quelle maladie elles ont la réputation de guérir, mais je sais qu’elles sont, avec la dent de tigre, les scorpions, le sang des décapités et plusieurs autres produits que je m’abstiendrai de nommer, un des remèdes pour l’usage interne les plus en faveur auprès des Chinois.

À 4 heures nous faisons du bois à Reinova.

Depuis notre départ de Blagovechtchensk, à chaque station, beaucoup de passagers des deux sexes descendent, s’éloignent d’une cinquantaine de mètres du bateau, se déshabillent et prennent un bain dans le costume d’Adam et Ève avant la faute, sans se soucier le moins du monde de qui peut ou ne peut pas les voir. C’est à peine si les femmes laissent une cinquantaine de mètres entre elles et les hommes. Si la nuit est arrivée, la distance diminue singulièrement. Personne ne s’en occupe. À Reinova, les baigneurs sont moins nombreux, non pas parce qu’il ne fait pas chaud, mais parce que c’est un centre assez important. Il y a un ou deux magasins, des boulangers, et il faut renouveler les provisions.

Nous qui comptons pour cela sur le chef du Yermak, nous nous promenons. À quelques pas est une chapelle, entourée d’un jardinet qui sert de cimetière. Allons la visiter et suivons l’archiprêtre, qui se dirige de son côté avec un ou deux passagers. La porte du cimetière est ouverte et nous arrivons bientôt devant celle de la chapelle. Un homme est couché sur le seuil ; on le réveille, il grogne ; on le met sur ses jambes, il titube ; on le pousse un peu brutalement hors du cimetière, il en paraît ahuri. C’était un si bon endroit pour cuver sa vodka ! L’archiprêtre est désolé que cette scène nous ait eus pour témoins. Nous renonçons à visiter l’église, dont la porte est fermée, et nous allons dans le village, qui paraît assez animé. Il y a dans la rue, qui suit comme toujours le fleuve, des chevaux, des bœufs, des cochons en liberté. À la fenêtre d’une maison très propre, nous voyons une femme en train de pétrir la pâte au moyen d’un bâton. Nous rencontrons des passagers qui retournent à bord avec des pains, du lait, du tabac. Au milieu de la rue, des gens sont rassemblés, des Chinois et des Russes, dont la mine n’est pas faite pour inspirer confiance. Entre eux, à terre, est un billet d’un rouble, couvert d’une pierre, à côté cinquante kopeks en argent. Ils lancent d’un seul coup un certain nombre d’osselets, et selon que les osselets tombent perpendiculairement ou parallèlement au rouble on a perdu ou gagné. Ce jeu se nomme barki. Les joueurs ont l’air très animés, et il me semble que pour un rien ils se jetteraient les uns sur les autres.

À 100 verstes de Reinova il y a des placers assez riches : tous ces gens, Russes et Chinois, travaillent aux mines. Derrière les vitres nous voyons des fleurs, surtout des pétunias, dont les vives couleurs font ressortir encore l’encadrement blanc qui orne presque invariablement les fenêtres en Sibérie.

Cependant notre capitaine paraît inquiet. Il trouve que l’eau baisse dans l’Amour, et craint bien de ne pouvoir remonter jusqu’à Stretinsk. S’il en est ainsi, il nous transbordera à Pakrovska sur un bateau plus petit, et cette perspective n’a rien de bien gai. Espérons encore ! À minuit et demi nous stoppons pour quelques heures à Cverbiéva, après avoir franchi une passe de 46 verstes des plus pittoresques. Nous sommes à 53°5’ de latitude. C’est le point le plus nord de tout le cours de l’Amour ; Nikolaïevsk n’est qu’à 53°3’.

Dimanche 3 juillet. — À midi, nous nous arrêtons à Ignacina. Le pays est aride et rocailleux. Il y a affluence de monde, car à 8 verstes du fleuve est une source d’eau gazeuse qui attire les malades en foule. Nous y goûtons : elle est on ce moment très chargée de fer, bien que souvent elle n’en contienne aucune parcelle. C’est une particularité qu’on m’a déjà signalée. Il y a dans la Sibérie et surtout dans la Transbaïkalie de nombreuses sources d’eau minérale. Mais quelques-unes n’ont pas une Composition constante et sont successivement chargées de matières diverses.

De l’autre côté du fleuve s’élève un village chimois. Les habitants sont tous des chercheurs d’or. C’est là qu’il y a quelques années, une douzaine de malheureux furent exécutés par les autorités de leur pays, pour avoir enfreint les lois sur les mines de métaux précieux, et leurs corps abandonnés sur le lieu du supplice. On me raconte qu’un grand nombre de Russes vivaient autrefois à cet endroit dans une sorte de république. Il n’y avait pas d’autorités constituées, la police était faite par les gens eux-mêmes. La loi de Lynch existait dans toute sa rigueur : tout voleur était pendu. Maintenant les Russes, chassés il y a quelque cinq ans, ont été remplacés par Les Chinois.

La rive russe est très belle, très pittoresque, grandiose même. De grands rochers à pic bordent le fleuve. Nous passons devant une construction bizarre, un grand hangar dont nous ne pouvons nous expliquer l’utilité à cet endroit désert.

C’est, paraît-il, une protection pour un steamer qui s’était laissé prendre dans ces parages par les glaces. Je me demande de quoi ont pu vivre pendant le long hiver les malheureux qui étaient à bord !

7 heures, Pakrovska est en vue. Nous apercevons un minuscule steamer à l’ancre, c’est la Zéa, dont l’aspect ne nous dit rien de bon. Mais le voici qui s’ébranle, il descend l’Amour, il nous croise ! Hourrah ! lui aussi part pour Blagovechtchensk, nous resterons sur le Yermak.

Hélas ! cette fausse joie est bien vite dissipée. La Zéa est venue au-devant de nous. À peine nous a-t-elle dépassés qu’elle vire de bord et se met à nous suivre.

Bientôt nous sommes à l’ancre à Pakrovska et fixés sur notre sort. Nous serons transbordés sur la Zéa, qui partira demain à 5 heures du matin. Faisons contre mauvaise fortune bon cœur, et passons au moins cette nuit-ci dans notre cabine sur le Yermak. En attendant je vais prendre un dernier bain dans l’Amour.

Tandis que je suis ainsi plongé dans les eaux noires du fleuve, je vois accourir Hane, qui me dit que le capitaine me prie de revenir au plus vite. Dix minutes plus tard celui-ci me conduisait, flanqué du capitaine de la Zéa, à bord de ce bateau pour nous installer le moins mal possible.

- ↑ Suite. — Voyez p. 177, 193, 209, 225 et 241.

- ↑ Dessin de Berteault, d’après une photograghie.

- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.

- ↑ Gravure de Bazin, d’après une photographie.

- ↑ Dessin de Boudier, d’après une photographie.

- ↑ Dessin de Riou, gravé par Privat.

- ↑ Gravure de Bocher, d’après une photographie.

- ↑ Dessin de Th. Weber, gravé par Bazin, d’après un croquis.