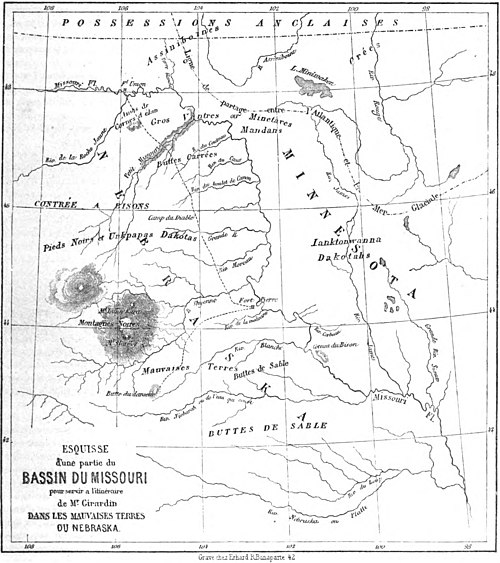

Voyage dans les Mauvaises Terres du Nebraska/01

VOYAGE DANS LES MAUVAISES TERRES DU NEBRASKA

(ÉTATS-UNIS),

I

J’avais été chercher fortune à Saint-Louis, la grande cité du Missouri ; tour à tour commissionnaire, colporteur, ou conducteur de mulets, j’allais aussi, moi, suivre le courant de l’émigration vers la terre promise de Californie, quand je rencontrai un géologue américain qui devait partir ce jour même pour un long voyage d’explorations à travers le continent américain. J’obtins de l’accompagner comme dessinateur ; on me demanda deux heures pour faire tous mes préparatifs de voyage, c’est-à-dire, acheter un pantalon de peau de daim, deux chemises de laine, un revolver et une carabine, et je m’embarquai sur le steamboat Iowa, au milieu d’une cohue et d’un brouhaha des plus étourdissants. Les nombreux amis des passagers nous accablaient d’une grêle d’oranges et poussaient des hourras frénétiques, les maîtres d’équipage frappaient les matelots ivres, on se disputait et on jurait en toutes sortes de langues de l’ancien et du nouveau monde, au milieu des sifflements aigus et des grondements sourds de notre puissante machine, dont la vapeur nous enveloppait d’un nuage épais.

On sait que les steamboats américains ne ressemblent en rien aux chétives embarcations de nos rivières ; ce sont d’immenses constructions à trois étages, surmontées de deux énormes cheminées, de véritables caravansérails où le voyageur trouve tout le luxe et le confortable d’un hôtel de première classe. Aussi une dame de Saint-Louis, voulant donner une haute idée d’une maison meublée et décorée avec luxe, disait : « C’est presque aussi beau qu’un steamboat ! »

Nous étions deux cents passagers environ, la plus grande partie passagers d’entre-pont, pauvres aventuriers engagés pour un an à la Compagnie Américaine, qui fait le commerce des pelleteries du Far-West. Il y avait des types de tous les pays du monde : Parisiens barbus, les uns victimes des événements politiques, les autres, déserteurs de la colonie de Cabet ; Danois, Allemands, Espagnols, Anglais, Irlandais, nègres, mulâtres, Indiens et métis. Les plus nombreux, cependant, étaient les Canadiens ; doués d’une constitution de fer, habitués aux voyages et aux dangers, ce sont d’excellents chasseurs et des coureurs d’aventures infatigables.

À la chambre, nous avions trois géologues, un botaniste, deux officiers de l’armée américaine et un jeune prince allemand et sa suite. La race indienne y était représentée par deux sauvagesses pur sang, dont l’une, fille d’un chef Pied-Noir, et mariée à un directeur de la Compagnie des Fourrures, est bien connue dans le haut Missouri, par l’heureuse influence qu’elle y exerce…

… Au moment du départ seulement, j’apprends la destination du Iowa : ce bateau, appartenant à la Compagnie Américaine, fait chaque année un voyage dans le haut Missouri, s’arrêtant aux différents postes de traite situés sur le fleuve, et y déposant les hommes nouvellement engagés, les provisions et les marchandises.

C’est un long voyage de quarante jours, pour remonter jusqu’au fort Union, établissement situé à l’embouchure de la rivière Yellow-Stone (Pierre jaune), à six cent soixante-quinze lieues de Saint-Louis et onze cents de la Nouvelle-Orléans. Mais, comme les bateaux à vapeur de fort tonnage peuvent pendant quatre ou cinq mois de l’année remonter jusqu’au fort Bouton, situé dans le pays des Pieds-Noirs, et à dix lieues des grandes chutes du Missouri, on peut dire que la navigation du grand fleuve est de douze cent seize lieues.

Remontant péniblement contre un courant de quatre à cinq kilomètres à l’heure, nous passons devant les coteaux de Gasconade, remarquables par leurs beaux rochers couverts de verdure ; puis viennent Jefferson-City, la capitale du Missouri, et Indépendance, où les Mormons, dans leur hégire, avaient établi leur nouvelle Sion et d’où ils furent chassés par les Missouriens.

Aujourd’hui cette petite ville est encombrée d’émigrants se rendant en Californie et un ferry-boat (bac) à vapeur traverse continuellement le fleuve, transportant d’une rive à l’autre une multitude de chariots, de nombreux troupeaux de bœufs et de chevaux, ainsi que des milliers d’émigrants, hommes, femmes et enfants.

Après un temps d’arrêt causé par de nombreuses déceptions, une nouvelle épidémie de fièvre d’or venait de se déclarer ; les fermiers vendaient leurs terres à vil prix, les hommes de loi abandonnaient leur étude ; négociants, ministres, presbytériens, méthodistes ou baptistes, tous endossaient la chemise de laine rouge ; et, le revolver à la ceinture, la longue carabine sur l’épaule, ils s’acheminaient en longues caravanes vers le nouvel Eldorado.

Les chariots d’émigrants, recouverts d’une large toile, sont arrangés à l’intérieur avec beaucoup d’ordre et de propreté ; c’est une cabane roulante que son propriétaire doit habiter pendant six ou sept longs mois, et qu’il rend aussi confortable que possible.

Les pistolets et les carabines, arsenal indispensable à l’aventurier du Far-West, sont accrochés aux parois intérieures du chariot ; dans un coin est attaché le poêle en fonte que l’on installe à chaque campement, pour y cuire le biscuit ; çà et là sont aussi suspendus des outils et des ustensiles de ménage. On trouve dans presque toutes ces tentes roulantes quelques ouvrages d’histoire et de géographie, et toujours la Bible, ce compagnon inséparable de l’émigrant américain.

Quelques émigrants inscrivent extérieurement sur la toile leur nom et profession ; je lis sur l’un des chariots :

Le bouvier n’était autre que le dentiste lui-même ; après avoir dételé ses bœufs et cuit son dîner, il passait un habit noir, et, comme les charlatans de nos foires, il faisait monter les victimes dans son chariot, et leur arrachait les dents, sans douleur, moyennant la modique somme d’une piastre.

On me montre un grand chariot couvert d’une toile blanche à raies bleues et hermétiquement fermé ; il est habité, me dit-on, par six jeunes filles qui vont aux mines d’or y chercher des maris et une position indépendante. On les dit fort jolies, et surtout fort respectables, et la preuve de cette dernière assertion est qu’elles verrouillent chaque soir avec des épingles la porte de calicot qui ferme leur chariot.

Quittant, non sans regret, le campement des émigrants, nous passons rapidement l’embouchure de la rivière Kanzas, le fort Leavenworth, établissement militaire d’une grande importance par sa position sur la frontière du territoire indien, et Saint-Joseph, ville fondée d’hier et déjà riche et commerçante.

Là, s’arrête toute trace de civilisation ; en amont, les rives sont désertes, la navigation devient plus difficile, et il faut renoncer à marcher pendant la nuit, afin d’éviter les bancs de sable qui barrent souvent le fleuve et nécessitent des sondages continuels.

Le lit du fleuve devient de plus en plus tortueux et le courant si rapide, que nous mettons quatre heures à passer la pointe de la rivière aux Sioux. On chauffait cependant à toute vapeur, le bateau tremblait dans toute sa charpente ; parfois l’avant disparaissait complétement sous l’eau qui couvrait le pont ; nous avions gagné quelques pouces, mais le courant semblait redoubler de force, et nous reculions de nouveau. Notre capitaine, furieux, fait jeter un baril de résine dans les fourneaux ; c’est un moment solennel pour les passagers, qui, tout en redoutant une explosion, s’intéressent vivement à la lutte.

Ce qui frappe le plus le voyageur remontant le Missouri, c’est l’immense quantité d’arbres énormes entraînés par le courant et qui s’enfonçant dans le lit boueux du fleuve, présentent une pointe souvent à fleur d’eau et causent de nombreux et terribles naufrages. Parfois ces troncs d’arbres accrochés ensemble et amoncelés les uns sur les autres, forment des îlots et couvrent une étendue de plusieurs milles, et c’est à peine si les bateaux peuvent se frayer un passage en faisant mille zigzags ; aussi est-il impossible de naviguer la nuit, et au coucher du soleil, le steamboat est solidement amarré a la rive. Comme le pays est complétement inhabité et que l’on n’y trouve ni charbon, ni bois coupé d’avance, nos quatre-vingts hommes d’équipage, armés de haches, font un terrible dégât dans les vieilles forêts de cèdres ou de peupliers des deux rives.

Les compagnies qui ont pour but le commerce de pelleteries sur le territoire américain, sont au nombre de deux seulement : la Compagnie Américaine (American fur Company), et celle de l’Opposition. La haine la plus invétérée existe entre les employés de ces deux compagnies, et ils ne reculent devant aucun moyen de se nuire mutuellement, toutes les fois qu’il s’en présente l’occasion.

Un jour que nous passions devant un blokhaus ou poste d’hiver appartenant à la Compagnie de l’Opposition, notre capitaine trouva charmant de débarquer tout son équipage et de démolir maisons, bastions et palissades ; le tout fut transporté à bord et brûlé dans la journée. Quelques jours après, le bateau de l’autre Compagnie se vengea en renouvelant, sur un autre point, l’innocente plaisanterie de notre capitaine et détruisant complétement un poste d’hiver de la Compagnie Américaine.

Cette longue navigation devient fatigante et monotone ; jour après jour, nous remontons le grand fleuve, et le volume d’eau qu’il roule sur son lit de vase semble augmenter sous notre carène, les îlots de troncs d’arbres sont moins nombreux, les épais massifs de cotonniers qui bordaient les rives font place à des prairies à perte de vue et, parfois, une colonne de fumée visible à l’horizon nous indique un campement d’Indiens.

Les nuits sont brûlantes : dès que le bateau est amarré à la rive, des millions de moustiques envahissent le salon et les cabines. Alors, malgré la chaleur, il faut se ganter et s’envelopper la figure et le cou à grand renfort de foulards et de cache-nez.

II

Enfin, après une traversée de trente-deux jours, nous apercevons, à travers la brume du matin, l’immense pavillon américain qui flotte au-dessus du fort Pierre[2]. Le fleuve est presque entièrement barré par des bancs de sable mouvant et nous avançons lentement, guidés par la sonde ; la brise s’élève tout d’un coup, le brouillard se dissipe et fait place à un charmant paysage que nous saluons de trois hourras et d’une décharge de notre petite artillerie. Nous avons devant nous le fort Pierre avec ses bastions et ses blanches murailles ; tout autour sont dressées une centaine de loges en peaux de bison, les unes d’une blancheur éblouissante, les autres bariolées et couvertes de peintures fantastiques.

À quelques pas de nous, sur la rive, un groupe d’Indiens en habits de fête, la figure barbouillée de rouge, de jaune et de blanc, immobiles comme des statues, appuyés sur leurs fusils, nous examinent d’un air sombre et inquiet. Sans doute, ils se demandent ce que renferme cet immense bateau de feu, qui, l’année précédente, leur apportait le choléra, et s’il n’est pas cette fois-ci porteur d’un fléau plus terrible encore.

À peine avons-nous touché terre, qu’une cinquantaine de jeunes guerriers et de femmes envahissent le pont, pénètrent dans le salon, dans les cuisines, partout enfin, examinant, touchant et goûtant tout, et malgré les remontrances de nos cuisiniers nègres, une immense marmite remplie de bouillie de mais est vidée en un instant. Le reste des provisions aurait sans doute eu le même sort, si un des chefs n’était arrivé à temps pour disperser à coups de fouet cette bande de loups affamés.

L’ordre est bientôt rétabli, et une dizaine de sauvages bien armés et uniformément habillés par la Compagnie, remplissent d’un air grave et digne le rôle de gendarmes et d’officiers de police.

Le fort Pierre est un immense carré, formé de quatre murailles en palissades d’une hauteur de cinq mètres et d’une longueur de deux cents ; il est défendu au nord, à l’est et au sud-est par trois bastions armés de canons.

Les bâtiments de la Compagnie sont construits parallèlement aux palissades ; ce sont les habitations des employés, directeurs, commis, interprètes, puis d’immenses magasins remplis de provisions, de marchandises et de fourrures, une forge où l’on fabrique des haches, des casse-tête et des couteaux pour les Indiens, des ateliers de menuiserie, ferblanterie, enfin des écuries et étables, et une poudrière.

Le gouverneur du fort nous reçoit de la manière la plus gracieuse, et nous fait préparer par une de ses femmes un excellent déjeuner, où figurent des langues de bison, du pemmican[3], et d’excellent pain de maïs.

Établi depuis nombreuses années dans le territoire sioux, il a adopté certains usages indiens et entre autres la polygamie, non pas, nous dit-il, dans un but condamnable, mais simplement par politique et pour les intérêts de son commerce. Entouré de sept femmes appartenant à sept tribus différentes de la nation dakotah, il a ainsi l’avantage d’être assuré du dévouement d’une armée de beaux-frères, d’oncles et de cousins, ce qui lui donne une grande influence et facilite ses rapports avec les Indiens. Nous reproduisons cette excuse pour ce qu’elle vaut.

Voulant célébrer l’arrivée du steamboat, le gouverneur donna un grand festin suivi d’un bal. Le premier consistait en une bouteille de whiskey, une livre de farine et un peu de graisse de bison pour chacun des convives, composés de voyageurs, chasseurs, coureurs, etc.

Des feux sont allumés au milieu du fort, on fait des monceaux de crêpes que l’on arrose de copieuses libations, et deux joueurs de violon, l’un Canadien, l’autre Irlandais, perchés sur un tonneau, me rappellent les noces de campagne de mon pays natal.

Tous prennent part à la danse : employés, chasseurs, métis, nègres, mulâtres et Indiens, et toutes ces figures, blanches, jaunes, noires, cuivrées et couleur de brique, éclairées par une flamme rougeâtre et excitées par une nouvelle distribution de whiskey, ont quelque chose de vraiment diabolique. Les têtes s’échauffent, les vieilles querelles reviennent sur le tapis, les coups de poing pleuvent de tous côtés, les métis ripostent par des coups de couteau, les Indiens brandissent leurs casse-tête, on se menace de la carabine pour le lendemain, puis on recommence à danser sans s’apercevoir que toutes les femmes se sont esquivées pendant le combat. Tels sont les intermèdes des fêtes au fort Chouteau.

Le lendemain de notre arrivée au fort, j’étais dans le camp des Sioux, occupé à faire l’esquisse du coursier de bataille, guerrier fameux dont le costume original m’avait frappé. Le croquis terminé circulait de main en main, quand mon vaillant modèle s’en empare, s’élance sur son cheval et se sauve au galop, me laissant d’autant plus mystifié que les banarets[4] et les jeunes filles riaient aux éclats, trouvant sans doute la plaisanterie excellente.

Pendant mon séjour parmi les Sioux, il me fut presque impossible de faire le portrait des guerriers ou même un croquis de leur camp, car ils se figuraient qu’une fois maître de leur image j’aurais le pouvoir de les détruire aussi facilement qu’elle-même. Les Sioux, qui ont été cruellement décimés par le choléra et la petite vérole, maladies apportées au milieu d’eux par les blancs, sont excessivement superstitieux, et croient que les Américains se servent des maladies comme d’une arme pour les exterminer.

Le cimetière indien est situé à un kilomètre du fort Pierre, dans une plaine où paissent un grand nombre de chevaux en liberté. Les Sioux n’enterrent pas les morts, ils les enveloppent dans leurs meilleures couvertures de laine et les enferment dans une sorte de bière faite quelquefois de planches de cèdre grossièrement travaillées, le plus souvent de branches d’arbres ; quatre pieux fixés en terre supportent cette espèce de cercueil, qui se trouve ainsi élevé à huit ou dix pieds du sol et à l’abri de l’humidité et des bêtes féroces.

Les parents ont soin de placer à côté du défunt une pipe, un peu de tabac, un arc et des flèches, quelques provisions et divers articles dont le défunt peut avoir besoin pendant son long voyage dans l’autre monde.

Mais avec le temps, les pieux se pourrissent, tout l’échafaudage s’écroule, et les loups et les coyotes ou petits loups, qui rôdent sans cesse autour des cimetières, dispersent au loin les os des pauvres Indiens.

Souvent aussi les Sioux se contentent d’envelopper le mort d’une couverture de laine écarlate, et de le suspendre dans les hautes branches d’un cèdre ou d’un cotonnier. Les Sioux n’ont en fait de religion que des idées vagues et mal définies. Il est vrai qu’ils prient généralement le grand Esprit dans les moments de danger, et qu’ils lui offrent des sacrifices de fourrures et quelquefois aussi un festin de chien gras, mais ils paraissent croire que les bons et les méchants sont également heureux dans l’autre monde.

Comme toutes les tribus indiennes, les Sioux regardent les femmes comme des êtres très-inférieurs que le grand Esprit leur a donnés pour dresser leurs tentes, seller leurs chevaux, etc.

Quant aux vieillards, ils sont plus maltraités encore ; dans les temps d’abondance, ils mangent les restes, aux jours de disette, ils meurent de faim et sont souvent abandonnés dans le désert quand ils sont trop infirmes pour marcher.

III

Deux jours après notre arrivée au fort Pierre, tandis que le bon bateau l’Iowa continuait sa route vers le haut Missouri, notre petite caravane se dirigeait vers les mauvaises terres de la rivière Blanche, malgré les remontrances des Indiens qui nous voyaient partir avec défiance et cherchaient à nous décourager par tous les moyens imaginables.

Notre caravane se composait de deux géologues, de cinq voyageurs canadiens qui nous servaient de muletiers et de cuisiniers, et enfin d’un guide indien et d’un interprète.

Il va sans dire que nous étions tous bien montés et armés de carabines et de revolvers. Nous emmenions en outre trois légères charrettes chargées de provisions pour vingt jours, et quelques chevaux et mulets en liberté.

Notre guide était un de ces types comme on en rencontre tant dans les grandes prairies de l’Ouest : Canadien de naissance, nommé Joseph la Violette, c’était un petit homme trapu, vif et actif comme un singe, infatigable et plein d’énergie ; en revanche, superstitieux, vantard, menteur, ivrogne et querelleur comme tous les coureurs de prairies, et il portait les marques toutes fraîches encore d’une terrible lutte : un nez horriblement mutilé et des yeux entourés d’un grand cercle noir.

Nous emmenions en outre, comme second guide, un vieillard sioux, nommé la Corne-d’élan, célèbre magicien dans sa tribu, où il jouit encore d’une certaine autorité.

Le pays que nous eûmes à traverser les deux premiers jours est d’une monotonie qui attriste : ce sont d’immenses plaines légèrement ondulées, au sol imprégné de salpêtre, et couvertes d’une herbe excellente ; mais pas un arbre, pas même un buisson à dix lieues à la ronde ; rien que des cactus en fleur et, dans les bas-fonds, quelques plantes à lait[5]. Nous traversons ce que les hommes de l’Ouest nomment un village de chiens de prairie : ces petits animaux, qui, du reste, n’ont aucune ressemblance avec le chien, vivent réunis en communauté, et leurs terriers couvrent souvent une étendue de plusieurs kilomètres : des sentiers bien battus conduisent d’une habitation à l’autre et, de distance en distance, des sentinelles montent la garde sur de petits monticules ; au moindre signe de danger, elles poussent un petit cri aigu, et toute la tribu rentre dans le terrier en un clin d’œil. Les chiens des prairies sont de la grosseur d’un lapin et leur chair est excellente. Tous les voyageurs prétendent qu’ils vivent en bonne intelligence avec les serpents à sonnettes, et les admettent au partage de leurs terriers.

Le troisième jour après notre départ du fort Pierre, après dix heures de marche sous un soleil brûlant, nous campons auprès d’une source bordée d’absinthes sauvages. On se hâte d’allumer un petit feu, autant pour cuire notre souper que pour chasser des nuées de moustiques qui nous enveloppent et nous mettent tout en sang. À côté de ce premier foyer, nous en allumons encore un autre, alimenté d’herbes vertes et surtout d’absinthe pour faire de la boucane[6], et nos pauvres montures, dont je n’oublierai jamais l’air piteux, viennent se ranger en cercle, la tête dans la fumée, et, l’oreille basse, les yeux fermés, elles attendent le vent frais du matin qui disperse et entraîne au loin notre ennemi commun.

Ce matin, j’aperçois notre guide sioux, la Corne-d’élan, perché sur le haut d’une colline qui domine notre camp, et là, nu comme notre premier père, il exécute une danse accompagnée de gestes et de contorsions bizarres, puis il commence un chant lugubre et monotone ayant pour refrain l’aboiement du coyote ou loup des prairies[7], imité à s’y tromper. J’apprends que le but de son invocation matinale est de charmer et d’attirer les troupeaux de bisons, éloignés sans doute de cinquante lieues ; j’ai déjà dit que la Corne-d’élan était un grand magicien parmi les Sioux.

Son incantation est suivie d’un branle-bas général causé par un nuage de poussière visible à un mille environ. En un clin d’œil, les mulets sont rangés dans l’enceinte formée par nos chariots rangés en cercle, chacun est à son poste et notre vieux sauvage s’élance sur son cheval et galope au-devant des cavaliers qui s’avancent rapidement.

Alors, suivant l’usage des prairies, la Corne-d’élan agite sa main de droite à gauche, ce qui veut dire : qui êtes-vous ? Le chef des étrangers, arrêtant son cheval, fait le signe de donner une poignée de main, puis il porte la main droite à sa gorge comme s’il voulait se la couper[8] ; nous comprenons alors qu’il appartient à la tribu amie des Sioux, ou Têtes-Coupées, et nous lui faisons signe d’avancer.

On échange des poignées de main avec les jeunes guerriers, et, après avoir fumé le calumet de la paix, nous apprenons qu’ils arrivent des Black-Hills ou montagnes Noires, où au lieu d’ours et d’élans, ils ont rencontré un gibier bien plus formidable, c’est-à-dire un parti de guerriers Corbeaux qui leur ont enlevé quelques chevelures et bon nombre de chevaux. Tous ont le visage couvert de boue ou de peinture noire en signe de deuil, et nous sommes obligés de faire un cadeau à chaque guerrier pour nous tirer de leurs griffes.

Après cinq jours de marche vers l’ouest, nous approchons des mauvaises terres ; aussi l’enthousiasme est grand parmi notre petite troupe.

Accompagnant un des géologues, je gravis une colline d’une centaine de mètres d’élévation, et je jouis de la vue la plus étrange et la plus incompréhensible. À l’horizon, à l’extrémité d’une immense plaine, et teintée de rose par les reflets du soleil couchant, une ville en ruine nous apparaît, une immense cité entourée de murailles et de bastions, remplie de palais couronnés de dômes gigantesques et de monuments de l’architecture la plus bizarre et la plus fantastique. De distance en distance, sur un sol blanc comme la neige, s’élèvent des châteaux crénelés et d’un rouge de brique, des pyramides au sommet aigu coiffé de masses informes qui semblent se balancer au vent : une colonne de cent mètres se dresse au milieu de ce chaos de ruines, comme un phare gigantesque.

Notre guide était triomphant, et nous parlait des merveilles renfermées dans cette cité du désert, où l’on trouve, au dire des sauvages, des animaux de toute sorte et jusqu’à des hommes pétrifiés.

Un peu plus à l’ouest, on aperçoit une chaîne de montagnes d’un bleu sombre ; ce sont les montagnes Noires, couvertes d’épaisses forêts de sapins et de cèdres, et dont le pic le plus élevé et couvert de neige est nommé par les Indiens Inian kara. Nous en sommes éloignés de quarante-huit kilomètres, et une immense plaine nous en sépare. De nombreux cours d’eau prennent leur source dans ces montagnes ; on y trouve de charmantes vallées, habitées l’été par les différentes tribus de la nation dakotah. Les ours gris, noirs et bruns, les élans, les chevreuils, les grosses cornes et les castors y abondent, et les riches prairies situées au pied des montagnes fournissent aux Indiens une quantité de racines dont ils sont très-friands, entre autres les pommes de terre des prairies, racine blanche et farineuse dont ils font leur nourriture au printemps, alors que le gibier vient à manquer complétement.

On y rencontre aussi, en grande quantité, un petit arbuste connu par les Indiens sous le nom de Kini-Kinik, et dont l’usage est général parmi toutes les tribus à l’ouest et à l’est des montagnes Rocheuses. Sa feuille qui ressemble à celle du buis, est séchée et mêlée au tabac auquel elle donne un parfum délicieux.

Comme tous les ruisseaux que nous avons traversés depuis deux jours, celui où nous campons aujourd’hui, est à demi desséché ; l’eau en est blanchâtre et salée, et en s’évaporant, elle laisse sur le sable une épaisse couche d’alkali qui de loin produit l’effet de la neige.

Ces eaux salées contiennent un purgatif violent et ne sont potables qu’avec un fort mélange de sucre et de café. Notre caravane se met en route dès le point du jour et après avoir suivi pendant une heure le lit tortueux du ruisseau, et traversé, non sans peine, une chaîne de coteaux couverts de cactus et d’herbe à bison, notre guide nous conduit vers une charmante oasis où nous campons pendant deux jours.

Nous dressons notre tente à l’ombre d’un bouquet de cotonniers et auprès d’une petite fontaine dont l’eau est douce et glacée, et nous nous étendons avec bonheur sur un tapis de gazon, semé de charmantes fleurs, mais habité par des hôtes dangereux. Pendant la nuit, nous découvrons un serpent à sonnettes dans notre tente ; attiré par la chaleur il s’était blotti dans nos couvertures de laine.

Laissant notre camp à la garde de deux hommes, nous partons pour explorer les mauvaises terres, emmenant quelques mulets de bât que nous espérons charger de pétrifications.

Nous suivons un sentier de bison qui nous conduit par une pente des plus roides, à cette étrange cité que nous avons aperçue la veille.

Passant entre deux colonnes d’une architecture antédiluvienne, et d’une élévation de deux cents pieds, nous découvrons un vaste amphithéâtre entouré de collines crénelées, dentelées, et d’une riche couleur d’ocre, une masse confuse de monticules de terre rouge ou blanche, jetées sans ordre et pêle-mêle sur un sol si dur, que les pieds de nos chevaux n’y laissent aucune empreinte. On dirait que le sol s’est affaissé tout à coup à une profondeur de deux cents à deux cent cinquante pieds, laissant de distance en distance des monticules de toutes formes et dimensions, dont les parois perpendiculaires, lavées depuis des siècles par les pluies torrentielles, déchiquetées par les neiges fondues, ont pris les formes les plus étranges et les plus incompréhensibles.

Le sol est formé par endroits d’une épaisse couche d’os pétrifiés, tantôt dans un état parfait de conservation, tantôt broyés et réduits en poussière.

Au pied des monticules gisent des tortues pétrifiées et couleur de brique, quelques-unes admirablement conservées et pesant jusqu’à cent cinquante livres, mais le plus grand nombre brisées en morceaux ; au milieu de ces restes de chénoliens, nous trouvons une tête de rhinocéros également pétrifiée, et la mâchoire d’un chien ou loup d’une espèce particulière, garnie de toutes ses dents.

Par endroits, ce sont des monceaux de dents et des débris de mâchoires brisées ; plus loin, des os et des vertèbres d’oréodon, de mastodonte et d’éléphant, enveloppés dans une couche d’argile ou de marne couleur chair.

Comment expliquer l’origine de cet immense sépulcre ? Comment des monceaux d’ossements appartenant à des espèces de mammifères qui n’existent plus, se sont-ils trouvés ainsi amoncelés pêle-mêle avec des millions de coquilles et de tortues de mer au milieu du désert et à quatre cents lieues de l’océan ?

Vers midi, nous découvrîmes un immense lac entouré de monuments étranges, de bastions, de pyramides et de clochetons aigus qui se reflètent dans ses eaux bleues.

Mais, plus nous avancions, et plus ce beau lac semblait s’éloigner ; ce n’était qu’un effet de mirage, assez commun dans les plaines de sable et connu des Indiens sous le nom d’eaux menteuses.

Ce désert, dont la longueur est de vingt lieues et la largeur de quinze, est entièrement dénué d’eau et de végétation ; on n’y trouve pas un être animé, pas un oiseau, pas même un insecte ; la chaleur y est étouffante et la réflexion d’un soleil ardent sur un sol d’une blancheur de neige produit une cécité, de courte durée, il est vrai, mais des plus pénibles. Au sud-est, un étroit ruban de verdure se déroule au milieu d’une immense plaine couverte de buttes étranges. C’est la rivière Blanche, dont les eaux, blanchies par l’alkali qui couvre le sol, ont un goût amer et désagréable.

Un peu plus au sud, entre la rivière Niobarah, ou eau qui court, et la rivière Platte, se déroule un immense désert d’une superficie de 6 700 lieues carrées, et couvert de sable mouvant. Ces sables, soulevés par les ouragans, forment une succession de buttes qui s’étendent généralement de l’est à l’ouest et dont l’élévation varie de 25 à 200 pieds. Parfois aussi, un ouragan soufflant du nord, bouleversant et soulevant tout sur son passage, forme de nouveaux monticules qui prennent une nouvelle direction.

Après avoir exploré pendant trois jours les « mauvaises terres, » sans avoir pu découvrir les éléphants, les bisons et les hommes pétrifiés dont on nous a tant parlé, nous reprenons le chemin du fort Pierre, emportant avec nous un chargement complet de tortues et d’ossements pétrifiés. Huit jours après, nous faisions notre entrée dans le fort.

IV

Pendant notre absence, l’agent américain avait réuni autour du fort une partie de la nation, Dakotah ou Sioux, pour leur distribuer les présents que le gouvernement de Washington leur envoie chaque année.

Les chefs des différentes tribus, vêtus de leurs plus brillants costumes, haranguaient les jeunes guerriers, tandis qu’une vingtaine de braves adolescents, sans autre vêtement qu’une épaisse couche de vermillon ou d’ocre, faisaient caracoler leurs chevaux et exécutaient mille fantasias. Les chevaux, généralement peints en jaune, en rouge et en blanc, avaient leur longue queue ornée de plumes aux couleurs brillantes.

Une immense tente, formée de cinq ou six loges de peaux de bison était dressée au milieu du camp ; les chefs et les principaux guerriers formaient un cercle au milieu duquel se tenaient l’agent, le gouverneur du fort et ses interprètes.

Selon l’usage indien, le plus grand chef alluma le calumet de la paix, une magnifique pipe de pierre rouge, dont le tuyau, long d’un mètre, est orné de plumes de toutes couleurs.

Après avoir offert quelques bouffées de fumée au grand Manitou et au mauvais esprit, il présente la pipe à l’agent, qui, ayant aspiré les trois bouffées d’usage, la fait circuler et annonce aux Indiens qu’il est chargé par leur grand-père[9] de leur distribuer les présents annuels. À peine son discours est-il interprété, qu’un des chefs les plus braves, le Petit-Ours, se lève et fait une longue harangue dont rien ne saurait rendre la véhémence. Sa physionomie, ses mouvements, ses moindres gestes, tout en lui parlait avec tant d’expression et d’énergie, que, sans comprendre un seul mot de la langue sioux, il nous fut facile de deviner une partie de son discours.

Il refusait avec indignation les présents du gouvernement américain : « Sommes-nous des chiens, pour qu’on nous jette les restes dont on ne veut plus ? Si notre grand père est si riche et si puissant, qu’il nous envoie cent bateaux chargés de marchandises et de munitions, car il nous faut de la poudre et des balles en grande quantité, et ce que vous en distribuez tiendrait dans le creux de la main. Voilà assez longtemps que vous vivez avec les femmes de notre tribu ; nous voulons à notre tour mille jeunes filles vierges et à peau blanche… Pour moi, je retourne dans les montagnes Noires ; gardez vos présents pour les femmes et les enfants. »

Puis, sans donner aux blancs la poignée de main d’usage, le Petit-Ours se retire, majestueusement drapé dans son manteau de fourrures. Cependant les jeunes gens chargés de la cuisine avaient apporté une immense marmite remplie de café, ou plutôt d’eau chaude légèrement colorée et sucrée avec de la mélasse, un baril de biscuit, et assez de bouillie de maïs pour rassasier les deux cents Indiens qui assistaient au festin.

Tout autour de la tente du conseil, les femmes et les filles des chefs se tenaient accroupies et dévoraient avec avidité les restes du banquet, auquel l’étiquette ne leur permettait pas d’assister.

Un Indien vêtu d’un riche costume, se jette aux pieds de l’agent : « Qui es-tu, toi qui représentes ici le père des hommes blancs, des hommes rouges et des hommes noirs ? Es-tu un esprit surnaturel, es-tu un Dieu ?… Parle, dis-moi qui tu es ? Pour moi, je ne suis qu’un pauvre Indien, mais mon cœur est grand ; prends ma chemise de peau de daim, tu l’offriras à notre grand père. »

Alors il quitte son vêtement et l’offre à l’agent, qui lui présente en échange une chemise de laine rouge et une tunique à épaulettes d’or. Enfin, après quatre heures de pourparlers, après avoir écouté de nombreux orateurs et fumé d’innombrables calumets, une espèce de hérault d’armes fait une harangue, annonce que le conseil est terminé, et engage chacun à retourner chez soi.

Le conseil s’était mal terminé pour nous ; les Indiens nous avaient refusé la permission de passer sur leurs terres pour gagner le territoire des Pieds-Noirs, dont les jeunes guerriers étaient exaspérés et nous massacreraient sans doute, etc. ; ils nous invitaient donc à retourner dans le pays des blancs. Tout ceci était peu rassurant, mais nous étions trop avancés pour reculer, et en attendant que nos préparatifs fussent terminés, le temps se passa gaiement à flâner dans le camp indien et à emballer les pétrifications que nous avions rapportées des mauvaises terres.

Je fus invité à un festin de chien ; refuser eût été très-impoli, et, d’ailleurs, je tenais à goûter à cette viande si recherchée dans le pays. Notre vieux guide la Corne-d’élan, qui donnait la fête, me fit asseoir sur une peau d’ours et plaça devant moi, sur un morceau de parflèche[10] en guise d’assiette, une côte de chien sauvage que je trouvai délicieuse. La viande en était tendre et grasse comme une côtelette de mouton. Une queue de castor et du pemmican[11] complétaient le festin[12].

Les Indiens n’ayant pas de traditions écrites, se servent de peintures hiéroglyphiques pour transmettre leurs faits d’armes à la postérité.

Les jeunes guerriers qui se sont le plus distingués se réunissent autour d’une peau de bison soigneusement tannée et d’une grande blancheur, et chacun reproduit à son tour ses prouesses au moyen de grossières peintures plus ou moins véridiques. Il va sans dire que l’artiste se représente toujours sous les traits d’un brillant cavalier et se donne le beau rôle, tandis que ses ennemis, les Pawnies et les Corbeaux, fuient ignominieusement. Un coin du tableau, reproduitci-dessous, représente un guerrier, qui après avoir tué sa femme fait la paix avec le beau-père et fume le calumet de la paix.

V

Le pays que nous avons à traverser étant parcouru en tous sens par les partis de guerre des tribus ennemies, nous avons mille difficultés à nous procurer un guide ; enfin un des nombreux beaux-frères du gouverneur se décide à nous accompagner. C’est un grand chasseur de chevelures, fort versé dans l’art de voler les chevaux, en un mot un affreux coquin qui eût assassiné son père pour une bouteille de rhum. On l’avait surnommé le fou à cause de ses excentricités, et on eût été enchanté de s’en débarrasser.

À la fin de juillet, rien ne nous retenant plus au fort Pierre, nous en partons un vendredi, malgré les préjugés des hommes des prairies, les menaces et les lugubres prédictions des Indiens.

Si notre petite caravane ne présente pas un effectif bien imposant[13], nous avons avec nous un arsenal ambulant en la personne de notre guide indien, qui, armé d’une carabine, de deux pistolets à six coups, d’un sabre de cavalerie, d’un arc et d’un carquois bien garni de flèches, enfin d’un long couteau et d’un casse-tête, ouvre la marche avec une majesté vraiment comique.

Vêtu d’une tunique d’infanterie avec une épaulette de général d’un côté et une épaulette de laine rouge de l’autre, il ne porte ni chemise ni pantalon, et ses jambes sont enveloppées dans des guêtres de peau de daim dont les franges brodées retombent jusqu’à terre. Il a aussi, suivant l’usage indien, couvert son cheval de peintures bizarres en rouge et en jaune.

Vient ensuite notre chasseur, un jeune Indien de la tribu des Cayusses, perché et solidement attaché, au moyen de lanières de cuir, sur une mule rétive qui fait des bonds épouvantables. Il précède immédiatement notre chariot, que suivent une dizaine de chevaux et mulets en liberté, et enfin deux métis bien armés forment l’arrière-garde.

Vers le soir nous rencontrons une petite caravane qui revenait de l’intérieur avec un chargement de pelleteries, et nous campons avec eux près d’un ruisseau qui coule au milieu de hautes herbes.

Absence totale de bois, ce qui s’explique par la sécheresse extrême qui règne pendant huit ou neuf mois de l’année, par les vents glacés de l’hiver, et peut-être aussi par les incendies qui consument presque tous les ans l’herbe des prairies.

En revanche nous trouvons du bois de vache[14] en quantité, et ce combustible, une fois bien allumé, donne beaucoup de chaleur, et surtout assez de fumée pour chasser les moustiques.

La nuit venue, notre guide la passe tout entière accroupi auprès de notre petit feu, sa carabine sur ses genoux, son sabre hors du fourreau, et ses pistolets à la ceinture. Au point du jour il pousse des cris et fait des contorsions épouvantables, et, feignant d’être dangereusement malade, il nous quitte après avoir promis de nous rejoindre dans quelques jours. Sa maladie n’est autre que la terreur que lui inspirent les Pieds-Noirs.

Nous nous mettons en route, n’ayant plus désormais que la boussole pour guide.

Nous marchons toute la journée dans une plaine légèrement ondulée et couverte d’herbe bleue (herbe à bison), et nous arrivons sur les deux heures, par une chaleur brûlante, à la rivière Sheyenne, où nous campons.

Du haut d’un coteau qui domine notre camp, nous apercevons une charmante vallée plantée de peupliers à coton, de cerisiers et de groseilliers sauvages.

Vers le soir nous sommes rejoints par dix guerriers sioux, et nous reconnaissons parmi eux nos farouches orateurs du conseil, le Grand-Cœur et le Petit-Ours. Leurs dispositions hostiles de l’avant-veille ne purent tenir devant le parfum qui s’échappait de nos marmites, et ils vinrent sans cérémonie s’installer à notre bivouac et s’inviter à souper.

Un Indien peut facilement vivre trois ou quatre jours de l’air du temps, mais aussi, quand il tombe sur un bon repas, ce qu’il peut dévorer tient du prodige : viande, biscuit, café, tout disparaît avec rapidité dans son estomac de caoutchouc. Quand il n’a plus faim, il mange pour le lendemain, puis il se bourre pour le surlendemain ; enfin, en homme prudent, il remplit, non pas ses poches, mais sa chemise, s’il en a, ou toute autre partie de ses vêtements, et y renferme les restes du festin.

Le Grand-Cœur avait fait de sa chemise un véritable garde-manger, et elle renfermait, dans cinq ou six petits paquets soigneusement ficelés, du bœuf salé, du café broyé, du thé, du sucre, du lard, etc.

Pour terminer la fête, il fallut donner à chacun d’eux un peu de tabac, de la poudre et des balles.

Le Petit-Ours après avoir fumé un nombre prodigieux de calumets de la paix devint communicatif et nous offrit de nous accompagner avec sa troupe jusqu’au fort Union, offre qui nous fit trembler ; car ils auraient dévoré toutes nos provisions en moins de deux jours.

Dès quatre heures du matin nous quittons sans bruit notre camp auquel nous donnons le nom de campement de la faim ; nos voraces amis sont plongés dans un profond sommeil et nous sommes enchantés d’en être débarrassés.

Rien de remarquable aujourd’hui. Toujours la monotone prairie, une herbe courte et déjà desséchée, de profonds sentiers fréquentés seulement par les bisons dans leurs pérégrinations. De distance en distance, des têtes et des ossements desséchés, indiquant combien ces animaux étaient innombrables autrefois.

Vers dix heures nous nous arrêtons auprès d’un trou bourbeux dont l’eau est tellement corrompue, que nos mulets refusent de la boire.

Nous déjeunons à la hâte et quittons cet horrible bas-fond, entourés d’un nuage de moustiques qui nous mettent tout en sang.

Un orage terrible nous force à nous arrêter ; nos mulets sont attachés au chariot, et nous couchons dans les hautes herbes, sous une pluie battante.

Parfois le vent soulève notre chariot ; les nuées les plus épaisses se succèdent, pendant deux heures ; nous sommes tantôt inondés par une pluie de déluge, tantôt lapidés par une grêle dure comme de petits cailloux.

Nous nous arrêtons ce matin dans une riche vallée où coule une petite rivière, nommée par les trappeurs la rivière Moreau.

Ses bords sont fréquentés par des multitudes de faisans et de poules de prairie, et nous nous faisions une fête de nous reposer une journée dans cette charmante vallée, quand la détonation éloignée d’un coup de fusil, nous rappela que nous étions désormais en pays ennemi et nous décida à chercher pour y passer la nuit, un campement moins fréquenté des Indiens.

Traversant une chaîne de coteaux peu élevés et séparés entre eux par de nombreux ravins, nous vînmes camper dans un profond défilé, nous gardant bien d’allumer du feu et faisant bonne garde toute la nuit.

Le lendemain, nous arrivons à la rivière Grande ; notre chariot et nos mulets de bât s’embourbent dans un bas-fond marécageux planté de saules et d’osiers entrelacés les uns dans les autres.

Enfoncés dans la vase jusqu’au-dessus du genou et harcelés par des nuées de moustiques, nous finissons par nous y frayer un passage après quatre heures de travail et nous campons sur un petit coteau qui domine la rivière.

Le lit de ce cours d’eau est jonché d’une quantité de pierres rondes, faciles à briser et contenant une grande variété de coquillages et de limaçons pétrifiés dans un état parfait de conservation.

Nous marchons toute la journée suivante dans une plaine immense, sur un sol tantôt aride, tantôt couvert d’herbe à bison et de cactus en fleur.

On dirait un calme plat sur l’Océan, et l’on chercherait vainement à l’horizon un buisson ou une touffe d’herbe plus élevés que les autres.

Nous campons dans un bas-fond marécageux et nous passons une horrible nuit au milieu d’un nuage épais de moustiques.

Non contents de boire notre sang, ils voltigent autour de nous par millions et nous remplissent les oreilles de leur horrible bourdonnement.

C’est un concert infernal auquel se joignent les hurlements d’une nombreuse troupe de loups qui cherchent à s’approcher de nos mulets.

Vers minuit, nos mulets tourmentés par les moustiques et épouvantés par les loups, arrachent leurs piquets et disparaissent dans la prairie, sans qu’il soit possible de les suivre, tant les ténèbres sont épaisses.

Dès qu’il fait jour, deux de nos hommes partent à la recherche des mulets, et la journée se passe dans la plus grande inquiétude.

Vers le soir, nous découvrons un nuage de poussière à l’horizon et nous distinguons bientôt les mulets et les chevaux conduits par un de nos hommes qui les a trouvés à notre campement de la veille. Poursuivis, sans doute, par les loups, ils avaient couru toute la nuit, et parcouru une distance de quarante kilomètres.

Il nous manque encore un de nos voyageurs, un sang-mêlé ; qui se sera sans doute égaré ; on allume un grand feu de bois de vache, on tire des coups de fusil, au risque d’attirer l’attention des Indiens : la nuit se passe ainsi sans qu’il soit arrivé.

Le lendemain, nous battons le pays en tous sens pour le retrouver, et après trois jours de recherches infructueuses, nos provisions commençant à diminuer, nous nous décidons à continuer notre route. Avant de quitter cet horrible trou que nous surnommons le Camp du Diable, on attache une vieille chemise en guise de drapeau au bout d’une longue perche et on y cloue une lettre indiquant au métis égaré la direction que nous devons suivre.

Nous avons le cœur bien triste, car nous aimions tous notre pauvre compagnon, le plus gai et le plus actif de la bande, un boute-entrain et un conteur infatigable qui amusait tout le monde au bivouac. Nos hommes commencent à se décourager et attribuent notre mauvaise fortune au chef de notre petite expédition, qui nous a fait partir un vendredi.

Pendant trois jours, nous voyageons continuellement dans la prairie, traversant plusieurs bras de la rivière du Boulet de canon où nous trouvons quelques pétrifications.

Le pays devient plus accidenté. On aperçoit au loin des coteaux aux parois taillées à pic, les uns parfaitement carrés, d’autres semblables à des pyramides.

Les cours d’eau deviennent aussi plus fréquents, et ce qui nous intéresse vivement, notre chasseur, absent depuis un jour, a enfin aperçu les bisons et nous promet de la viande fraîche pour le lendemain.

Nous passons la journée entière campés près de la rivière du Cœur où nous trouvons des prunes et des cerises sauvages en quantité. Vers le soir, notre Indien Cayusse revient au camp avec deux chevaux chargés de venaison, et notre souper se compose de côtes de bison rôties devant le feu, de bosses, de langues et de filets du même animal. Notre chasseur me fait aussi goûter à un mets exquis qu’il nomme œufs de bison : ce sont des glandes frites dans la moelle de bison, et assaisonnées avec des fruits sauvages ; la langue du sauvage ruminant nous tient lieu de pain.

Je remarque que nos hommes, après avoir dévoré une quantité énorme de viande et vidé une immense marmite pleine de bouillon à la moelle, s’endorment d’un profond sommeil et qu’au bout de deux heures ils s’éveillent pour faire un second repas de viande aussi copieux que le premier. Vers minuit ils se lèvent de nouveau pour manger un morceau de bosse, ce qui ne les empêche pas de dévorer, comme autant d’ogres, un déjeuner servi à quatre heures du matin.

Nous dûmes traverser, le jour suivant, plusieurs petits ruisseaux encaissés dans de profondes et étroites vallées, et garnis de charmants massifs de groseilliers et de cerisiers sauvages.

Les groseilles sont délicieuses ; les jaunes surtout sont sucrées et ont un goût exquis ; quant aux cerises, elles sont à peine mangeables.

Ces petites vallées ne sont fréquentées que par les ours qui viennent y manger les fruits dont ils sont très-friands. Le soir du même jour, ayant accompagné notre chasseur à l’affût et m’étant posté avec lui dans un épais fourré, où nous avions découvert un sentier fréquenté par les ours, je ne tardai pas, avant une heure écoulée, à entendre un grand bruit dans le buisson, et, à trente pas de nous, nous apercevons un ours noir qui s’avance lentement vers un massif de groseilliers et de cerisiers. Il se lève sur ses pattes de derrière, saisit une branche de cerisier, l’abaisse à la portée de ses dents, reste immobile pendant quelques instants, regardant attentivement dans toutes les directions, puis il se met à manger les cerises avec une gloutonnerie des plus amusantes. Souvent il s’arrête, fixant un regard scrutateur tout autour de lui, et debout et immobile, sans lâcher la branche qu’il tient à brassée, il écoute, puis rassuré sans doute, il se remet à l’œuvre, variant, en fin gourmet, des cerises aux groseilles, et des prunes aux framboises. Il s’était encore rapproché et nous présentait le côté, quand nous faisons feu tous les deux ; l’ours pousse un terrible grognement, fait un bond et retombe lourdement en arrière. L’Indien l’achève d’un coup de revolver et retourne au camp chercher un cheval de bât pour emporter une partie de la viande, la peau et la graisse qui fait d’excellentes fritures.

Vers midi, après avoir gravi une petite montagne, formée d’un sol aride et rocailleux, nous découvrons à deux mille pieds au-dessous de nous, une étroite vallée, dont les parois sont formées de buttes de terre jaune ou rouge disposées en terrasse et garnies çà et là de bouquets de verdure et de cèdres rabougris suspendus au-dessus de l’abîme. Un petit ruisseau, ombragé de saules, d’osiers et de cotonniers au gai feuillage, serpente en mille zigzags ; c’est une délicieuse oasis, mais la descente en est difficile et périlleuse ; notre chariot y est descendu au moyen de cordes, les mulets roulent et dégringolent comme nous d’une terrasse à l’autre et enfin, après deux heures de pénible travail, nous arrivons tous au fond de la vallée, ayant les jambes et les mains écorchées, et brisés de fatigue.

Mais cette charmante vallée n’est qu’un horrible repaire de moustiques de la plus mauvaise espèce qui fourmillent dans les hautes herbes : nous boucanons nos mulets, nous nous boucanons nous-mêmes, et la soirée et la nuit se passent ainsi, entre la fumée âcre des absinthes sauvages et celle de nos pipes, sans que nous puissions fermer l’œil.

À l’approche des mauvaises terres du petit Missouri, l’aspect du pays devient plus original. Des coteaux de forme bizarre et de couleur jaune ou rouge, se dessinent sur un ciel d’un bleu limpide, le terrain plus rocailleux, est couvert de cactus dont les pointes aiguës s’attachent aux jambes de nos chevaux et retardent notre marche. Nous tuons aussi plusieurs serpents à sonnettes que nous conservons dans de l’alcool ; le plus grand mesure un mètre vingt centimètres et sa queue est garnie de neuf anneaux.

Après avoir traversé plusieurs petits bois de cotonniers et de cèdres, nous arrivons à la nuit au milieu d’un labyrinthe de monticules, de ravins et de rochers d’un aspect si effrayant, que nous prenons le parti de camper jusqu’au jour.

La nuit fut triste, n’ayant trouvé ni eau ni bois, et pas un brin d’herbe pour nos pauvres mulets.

En outre une bande de loups rôda toute la nuit autour de notre camp, et nous enleva un sac de viande sèche. Ce fut jusqu’au jour une horrible sérénade, avec accompagnement de coups de fusil et hurlements des blessés.

Au point du jour, nous gravissons une haute colline et nous découvrons enfin la vallée du petit Missouri des gros ventres, rivière qui prend son nom de la tribu des Minetares ou Gros-Ventres qui habitent auprès de son embouchure. Ils faisaient autrefois partie de la nation des Corbeaux, mais ils s’en sont séparés et se sont construits, comme les Mandanes et les Rees, des huttes de bois et d’osiers entrelacés et recouvertes de terre, et renonçant à la vie aventureuse et nomade de leurs pères, ils cultivent le maïs et quelques légumes dans les terrains fertiles qui bordent le Missouri.

Nous avons encore ici sous les yeux un paysage fantastique.

Un chaos de buttes aux formes les plus tourmentées, sont bordées de profonds précipices qui ouvrent une gueule effrayante et montrent une rangée de dents aiguës, des pyramides de terre rouge et calcinée dont la pointe aiguë est coiffée d’énormes rochers qui ne semblent s’y tenir que par un miracle d’équilibre.

En dessous, le sol, noirci et calciné comme si le feu y eût passé, est crevassé en tous sens et miné par de profondes cavernes et menacé de s’abîmer sous le poids de nos mulets.

Notre chariot que nous descendons au moyen de cordes finit par tomber entre deux aiguilles de terre calcinée et y reste suspendu et brisé en morceaux.

Transportant à grand-peine les bagages et les provisions sur notre dos, nous finissons par dégringoler au fond du ravin où nous campons vers midi.

Nous n’avons ni bu ni mangé depuis la veille à cinq heures du matin et nous avons de plus passé deux nuits sans fermer l’œil ; aussi le reste de la journée se passe à manger et à dormir, bien certains que les Indiens ne sauraient nous découvrir.

Nous traversons le petit Missouri. Après une marche pénible de deux heures à travers les mauvaises terres auxquelles il donne son nom, nous atteignons le sommet du plateau, et nous apercevons devant nous une immense plaine coupée au nord par une ligne bleue qui nous indique la proximité du Missouri.

Au milieu de la prairie que nous avons traversée aujourd’hui se trouve un monticule formé par des milliers de bois d’élans, entassés les uns sur les autres, et formant une sorte de pyramide dont la hauteur est de sept mètres et la largeur de douze environ.

Comme nous n’y découvrons pas une seule tête, il est évident que cet énorme monceau est formé de bois rejetés annuellement par les élans à une époque ou ils étaient innombrables, époque bien reculée, car les Indiens les plus âgés n’ont aucune tradition à ce sujet. Les voyageurs prétendent aussi que vers les sources de la rivière de la Pierre jaune, les Indiens Corbeaux ont construit un petit fort au moyen de bois d’élans amoncelés les uns sur les autres.

Enfin, vingt-six jours après notre départ du fort Pierre, nous découvrons le grand fleuve et nous campons dans une pointe formée par la jonction de la rivière de la Pierre jaune avec le Missouri, et à trois lieues seulement du fort Union.

Nous essayons inutilement de traverser la rivière, très-profonde à son embouchure et remplie de bancs de sable mouvant ; nos provisions sont presque épuisées : depuis trois jours, n’ayant plus ni farine ni biscuit, la viande séchée au soleil est notre seule nourriture.

Notre meilleur nageur, un vigoureux métis de la rivière Rouge, vêtu d’une chemise seulement et sa carabine solidement liée sur la tête, consent à aller nous chercher un bateau au fort Union. Il traverse à la nage la rivière de la Roche jaune et nous le voyons disparaître dans un épais fourré de saules.

Des feux de campement tout récents et des os de bisons fraîchement disséqués nous indiquent la proximité des Indiens et nous faisons bonne garde toute la nuit, ce qui nous est d’autant plus facile que les loups et les moustiques ne nous laissent pas un instant de repos.

Ce matin, un vieux chef Corbeau accompagné de quelques guerriers vient s’inviter à déjeuner. Après avoir bu chacun un litre de café et fumé plusieurs calumets, ils nous invitent à visiter leur campement, situé à un kilomètre et sur un petit coteau qui domine la rivière.

Le camp se compose de cinq ou six loges coniques de peaux de bison, remarquables par leur blancheur et leur propreté et couvertes de peintures bizarres en rouge et en jaune, représentant des guerriers fumant le calumet, des chevaux, des cerfs et des chiens.

De nombreuses chevelures, fraîchement scalpées, sont suspendues au bout de longues perches. À côté de chaque tente une sorte de trépied supporte les carquois, les boucliers en cuir de bison et les lances ornées de plumes aux couleurs brillantes. De jeunes guerriers aux traits fortement accentués, au nez aquilin et aux formes herculéennes, mais hideusement barbouillés de noir et de blanc, sont occupés à lancer des flèches dans une boule que l’un d’eux jette en l’air ou fait rouler sur une sorte d’allée unie comme un jeu de boule.

Le chef nous fait asseoir sur des peaux d’ours et de bison qui garnissent l’intérieur de sa loge, et commence une longue conversation avec l’interprète, tandis que je reste exposé à la curiosité des jeunes gens, des femmes et des enfants. Les jeunes filles s’enhardissent jusqu’à chercher dans mes poches et à en retirer mon couteau, mes crayons et mon livre de notes, qui passent de main en main et semblent amuser beaucoup ces dames.

Enfin la plus hardie et la plus curieuse, une belle fille aux yeux très-doux et aux dents magnifiques, me voyant une longue barbe, veut s’assurer si je ne suis pas velu comme un ours, et, aidée de ses compagnes, tente de faire de ma personne un examen trop minutieux. J’allais abandonner une partie de mes vêtements entre les mains de ces dames, quand mon ami le chef Corbeau me tire d’embarras en me présentant la pipe d’amitié, et les jeunes filles me rendent mon livre de notes, mais dans quel état, hélas ! Les pages blanches, ainsi que les intervalles entre chaque ligne étaient couverts de gribouillages comme en font chez nous les enfants de quatre ou cinq ans.

J’étais singulièrement vexé et les risées moqueuses des jeunes guerriers m’exaspéraient tel point que je résolus de me venger et d’étonner toute la tribu. Plaçant un peu de poudre dans la main de la belle curieuse, j’y mis le feu au moyen d’une loupe dont je me sers habituellement pour allumer ma pipe, ce qui les effraya et leur fit prendre la fuite comme un troupeau de cabris. Mais elles revinrent bientôt, et je fus obligé de renouveler plusieurs fois l’expérience au grand amusement de la tribu entière.

Vers le soir, de nombreux coups de fusil et les chants joyeux des bateliers canadiens, nous annoncèrent l’arrivée du bateau qui venait nous délivrer. L’équipage se composait de six vigoureux Canadiens au teint bruni par le soleil et aux longs cheveux tombant sur les épaules.

Après plusieurs tentatives infructueuses, nous réussîmes enfin à faire entrer nos mulets dans le fleuve. Excités par nos cris aigus, par les cailloux que nous leur jetions et par de nombreux coups de fusil tirés au-dessus de leur tête, ils se laissèrent emporter par le courant, tandis que nous les suivions en bateau et les dirigions à coups de rames.

Deux heures après nous atteignîmes le fort Union où nous trouvâmes notre pauvre métis couché avec une fièvre brûlante, et vraiment méconnaissable : sa figure n’était qu’une masse de piqûres de moustiques envenimées et ses paupières étaient enflées au point qu’il ne pouvait ouvrir les yeux. Après avoir traversé la rivière de la Roche jaune, il s’était engagé dans un marais où il enfonçait jusqu’aux épaules au milieu des joncs et de hautes herbes qui s’entortillaient à ses jambes et l’arrêtaient souvent. Enfin il s’en arracha à la nuit, mais poursuivi par une nombreuse bande de loups, il n’eut que le temps de grimper dans les branches d’un saule où il resta accroché jusqu’au jour, à quelques pouces seulement de ses ennemis affamés dont les yeux brillaient dans l’obscurité comme autant de lumières. Le lendemain il traversa le Missouri à la nage, mais tellement épuisé qu’il eut les plus grandes peines à gagner le fort.

Le fort Union, quadrilatère en bois d’environ soixante quinze mètres de côté, est situé sur la rive gauche du Missouri, en amont du confluent de la Pierre jaune, au milieu d’une charmante prairie, fermée à l’est par des mauvaises terres semblables à celles de la rivière Blanche, mais d’une étendue beaucoup moins considérable.

Les collines sont ici formées de pierres molles, recouvertes de terre et d’argile brûlées. Leur couleur rouge leur donne de loin l’apparence de monuments de briques en ruine. On y trouve aussi des couches d’une sorte d’ardoise qui semble avoir été exposée au feu.

- ↑ Tous les dessins joints à cette relation ont été exécutés par M. Lancelot, d’après les croquis rapportés par le voyageur.

- ↑ Ce fort ou poste de traite fut fondé par un Français, M. Pierre Chouteau, un des directeurs de la Compagnie Américaine (American fur Company).

- ↑ Voyez la note de la page 59.

- ↑ Les jeunes guerriers, dandys de l’endroit.

- ↑ Les Indiens font bouillir les boutons de cette plante avec la viande de buffle, ce qui fait un mets exquis.

- ↑ Expression canadienne pour la fumée.

- ↑ Canis latrans.

- ↑ Pour se reconnaître de loin, les Cheyennes ou Bras-Coupés font avec la main le geste de se couper le bras ; les Arapahoes ou Sauteurs se prennent le nez entre le pouce et l’index ; les Pawnies ou Loups imitent, au moyen de deux doigts placés de chaque côté du front, les oreilles pointues du loup ; les Corbeaux, par le mouvement de leurs bras, cherchent à imiter le vol d’un oiseau.

- ↑ Le président des États-Unis.

- ↑ Cuir de bison très-dur et dont les Indiens font des boucliers.

- ↑ Viande de bison, d’abord coupée par tranches et séchée au soleil. On la pile ensuite, puis on y mêle de la graisse de bison et un petit fruit rouge qui ressemble à la groseille ; enfin on l’enferme dans des sacs de cuir et on la conserve pour l’hiver.

- ↑ Les Indiens croient faire une grande politesse à un invité en

lui passant leurs restes, — que celui-ci se trouve obligé de manger

séance tenante, ou d’emporter avec lui.

À la fin d’un repas, ayant la bouche remplie de wiskhey, en faire passer le contenu dans la bouche de son voisin est le nec plus ultra de la politesse et du savoir-vivre parmi les Sioux.

- ↑ Nous n’étions que sept y compris nos deux Indiens.

- ↑ Fiente de bison desséchée que l’on trouve en grande quantité dans certaines régions de l’ouest.